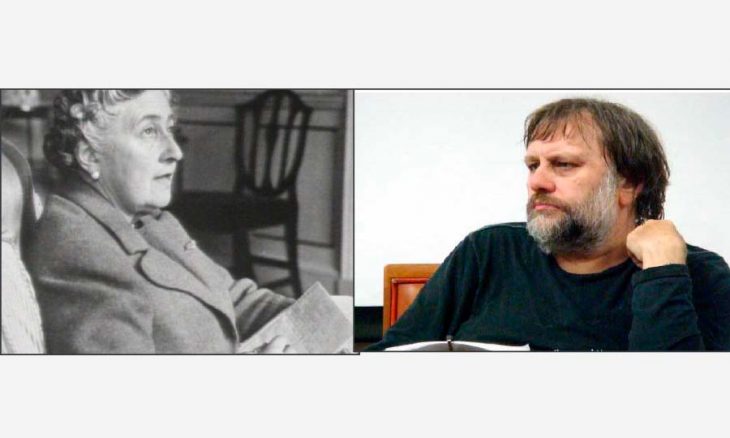

سلافوي جيجك وأجاثا كريستي والمحقق البوليسي/ علي حسن الفواز

أقرأ سلافوي جيجك، فأشعر بأنّ العالم يحتاج فعلا إلى كتاب مغامرين، حالمين بالتغيير، يمارسون وعي الاحتجاج بوصفه لعبة مفتوحة على المواجهة، وعلى صناعة القوة، فالعالم لا يتغير بدون وجود هذه القوة، وكلّ ما يقال عن الأشياء الناعمة، وعن الوسطية، أو عن الديمقراطيات الباردة سيكون محض سرديات صالحة للحكي، ولتبرير القبول بالعجز و«انتظار الديكتاتور» لأن العالم الرأسمالي والأثرياء والنجوم والجنرالات والفقهاء سيظلون «حراسا للبوابة، ومصادر لتعطيل المغامرة، وتوصيف أصحابها بالزندقة، والمروق، والتمرد، الذي يستوجب القصاص، حتى إن كان هذا التمرد طبقيا وثوريا، فالثوار والطبقيون والشعبيون ليسوا بعيدين عن القصاص والحدٌّ.

سلافوي تمرد على الماركسية، لكنه ظلّ يكره الرأسمالية، وما بين التمرد والكراهية يكمن وعيٌّ استثنائي، مغامر، يؤسَس اشتغالاته على شراهة معرفية، يختلط فيها الفلسفي والمعرفي والتحليل النفسي والنقد الثقافي، وهذا الخلط تعبير عن مأزقه مع الأيديولوجيا، ومع طبيعة التحول الذي يعيشه، وربما هو قناع للتستّر على خيبته من الحضارة، ومن الديمقراطيات العاجزة التي تعيشها دول ما بعد الاشتراكية، ونعيشها نحن في الشرق بنوع من السخرية، فشرقنا لم يعد سحريا، ولم يعط لنا مجالا للمغامرين، ولا لمقاربة أزماتنا وخرابنا وعجزنا، ولا حيازة أي فرصة لإعادة النظر بذاكرة الرماد للأيديولوجيات التي فرضت سلطتها على لاوعينا، بدءا من أيديولوجيا الإحياء، والماركسية، والقومية، وليس انتهاء بالشعبوية والطائفية، فكل ما يجري حولنا صار «جيجيكيا» مخلوطا بالسخرية، والبحث عن عدو يشبه الرأسمالية، قد يكون أدلجة أصولية، أو قد يكون فيروسا على طريقة كوفيد -19، حيث يفقد الكائن الكوني قدرته على مواجهة السؤال الثقافي المرهون إلى «الفوبيا» والإحساس الفاجع بأن العقل لم يعد منقذا، وأن تنوير كانط لم يعد صالحا لأخلاق هذا العصر، وربما صار خدعة فلسفية، فما عادت الأخلاق الكانطية مقبولة وبريئة في تسويغ فكرة التنوير، ومنح العقل القوة التي تجعله يواجه رعب الميتافيزيقيا، والفوبيا التي صنعت لها قلاعا ومكتبات وكنائس ورساميل ورؤساء وطبقات وفقهاء.

العالم بوصفه رواية بوليسية

وسط هذه الصراعات المفتوحة، والانهيارات التي لا حصر لها، ينكشف المخيال السردي عن تفاصيل قد لا نصدّقها، ولا نريدها، لكنها موجودة تحت فرضية القوي الذي يطارد الضعيف، ورجل السلطة الذي يطارد لص البستان، ورجل الدين الذي يلاحق الملحد، والثائر الذي يكره الخائن، والشعبوي الذي لا يطمئن للعقل الرسمي.

فن المطاردة يشبه لعبة المخالفة التي أرادها جيجك، حيث مواجهة الاستبداد والكذب والزيف من جهة، وحيث الرغبة في مواجهة خيار الحكومات العمومي من جهة أخرى، بوصفهما «براديغمات» رأسمالية، تملك الثروة والجريمة، والطبقات التي تحوز وسائل الإنتاج» التي ستفرض بالنهاية شروطها على المنتجين، والمستهلكين، وهذا ما يجعل الحديث عن التنوير والعقلنة، والمعرفة والحوار والتواصل في ظل «الهيمنة» ممارسة في تعويم تداولي للأفكار، وللقيم، وللعلاقة مع الآخر، فلمصلحة من سيكون التنوير؟ وهل سيمارس المنوِرون، والمنوَرون طقوسهم في الخطاب والتلقي بعيدا عن المطاردة، وعن الدعوة لإعادة وضع التنوير لصالح الخدمات المستعجلة، ولتبرير استخدام العنف الجندري والثوري والطبقي والحكومي والأصولي، بوصفه معالجة للأمراض والعلل التي سيرتكبها الخاضعون لعملية التنوير، وهذا ما يجعلني أمام إحساس موجع بغموض المستقبل، وأن هناك من يقودنا إلى ممارسات – طبقية وثورية – تقوم على « الإخصاء التنويري» حتى لا يتناسل المتنورون عن أولاد يمكنهم مراجعة الذاكرة التاريخ والأيديولوجيا والحكايات والثورات..

قرأت مقالة لجيجك يتحدث فيها عن ما تعلمه من أجاثا كريستي، باحثا عن علاقة الرواية البوليسية بالمخيال الإجرامي، وبالسؤال الفنطازي الذي يمكن أن يجعل نهاية العالم عبر جريمة كونية، أو استعمارية، ولعله وجد في كوفيد -19 قناعا للمجرم المختبري، الذي يمكنه التسلل إلى الفضاء العمومي لتشويشه، وتعريضه لأخطار تخصّ المناعة، مثلما تخصّ البيولوجيا والسسيولوجيا والأنثروبولوجيا، وربما سيكون عاملا وجوديا للشك بأنّ الحداثة لم تعد يقينا، وأن ما يحدث من حروب فيروسية تتجاوز قدرة العقل الغربي، والمشجب الأمريكي. اللايقين في الحداثة سيكون نظيرا للايقين في الفلسفة والعلم أيضا، وحتى في الأفكار، وستجد الرواية نفسها في المقدمة، إذ تجعلنا نطمئن إلى سرديات ما بعد المختبر، حيث نعيش تخيلات العلماء لمواجهة رعب الانقراض، والسياسات التي تريد حجز الإنسان وحجره، وتحويل حريته إلى عبودية وطاعة لسلطة الخطاب التي تصنعه معامل «الأخ الأكبر» الخاصة بفحص الجريمة البيولوجية.

فهل ما كانت تكتبه أجاثا كريستي يحمل نبوءة الجريمة الكبرى؟ وهل كانت ثيمة المطاردة والتحرّي والقتل سرديات مبكّرة لصناعة «المحقق» أو صاحب المختبر؟ هذه الأسئلة تفتح أفقا لعالم سيكون حافلا بالمجرمين والمحققين، وعبر اقتراح فكرة المدينة الدوستوبية، التي تصلح ميدانا للجريمة، ولتسويغ تجسيد صورة الزعيم المحقق، والزعيم القاتل وتاجر المخدرات الذي يعيش في مدينة الرعب، ويؤسس خطابه على الجريمة، بوصفها خطابا في العنف العنصري والجندري والسياسي والأمني..

قطار الشرق الغامض

تقول أجاثا كريستي في رواية» مسافر إلى فرانكفوت» ـ وقد تسافر في قطار الشرق السريع، فأي متعة لو جعلت هذا القطار موقعا لحبكة تفكّر فيها- هذه الجملة الافتراضية، ليست لعبة في التخيّل، بل هي إحساس بأن الحبكة تعني الجريمة، وتعني البحث عن مجرم ومحقق، يشتركان في السياسة والكراهية، وهذا ما جعلها تكتب «أكثر رواياتها تسيّسا: إذ تُعبّر عن حيرتها الشخصية، وعن إحساسها بالتيه التام في مقابل ما كان العالم يشهده أواخر ستينيات القرن العشرين: المخدرات، الثورة الجنسية، احتجاجات الطلاب، عمليات القتل» كما يقول جيجك.. القطار في الرواية يتحوّل إلى فضاء، ووظيفة اللغة الكشف عن أسرار الأنساق المغلقة، تلك التي تخفي فيها الإمبريالية العالمية «مؤامرتها الفظيعة» والتي قد تتحول إلى «خيال أيديولوجي صرف: هو تلخيص غريب للخوف من التطرف اليميني واليساري. أقل ما يمكن أن نقوله لصالح كريستي إنها تحدد لبّ هذه المؤامرة في اليمين المتطرف، أي النازية الجديدة» كما يسميها جيجك..

كريستي تفسّر العالم «تفسيرا بورجوازيا» يقوم على فكرة الحنين إلى الرومانسية القديمة، بما فيها رومانسية السفر بالقطار، بقطع النظر عن الجريمة، والتي تجعلها في قطار الشرق وليس الغرب، فضلا عن أن تفسيرها ليس بعيدا عن السياسة، ولا عن البحث عن المحقق الذي يشبه الزعيم المنقذ، حتى إن كان شعبويا مثل الرئيس ترامب، أو مغرورا مثل الرئيس الكوري.

الهجرة إلى الضد

قد يؤدي القطار وظيفة النقل والحركة كما يقول بروب، لكنه يكشف عن لعبة يؤسس لها السرد عبر المخيال السياسي، إذ تتحول وظيفته إلى لعبة ضدية في الطرد، وإلى شيفرة سيميائية للهجرات التي يعيشها كثير من الشعوب التي تعاني من الاضطهاد، ومنهم العرب الذين بدأوا يتركون الجغرافيا القديمة إلى الحلم الأوروبي، بحثا عن الحرية، أو الخبر أو الوهم أو النساء، ولعل «البحر» أدّى بالمقابل وظيفة الناقل القاتل إلى أوروبا.

ما بين القتل والنقل تبرز هوية المقتولين، فهم سكّان الهامش، المطرودون، الذين لم ينتبه لهم «محقق أجاثا كريستي» ولم يبحث عن المجرم الذي فرض عليهم شروط القتل والتهميش والرحيل القهري عبر البحر. الهجرة الضد من الجغرافيا، هي تماما عكس «الهجرة اليهودية» إلى وهم الأرض الموعودة، حيث تكون القطارات والطائرات هي العابر، وليس البحر، وأحسب أن هذه السرديات المتقاطعة هي ما جعلتني أقرأ سلافوي جيجك بقطع النظر عن مدى قناعتي الكاملة بكل كتاباته، لكن تلك القراءة تمنحي شيئا من حساسية الاختلاف، ليس لأنه تمرد على كلّ المراكز الأيديولوجية والثورية والعرقية، بل لأنه أراد أن يقول: إن ما يحدث يصنعه الإرهابيون الذين لا هوية لهم، فهم الظلاميون، وصنّاع « حفلة القتل» في شارل إيبدو، ويمكن أن نضيف لهم قتلة الزنوج في شوارع المدن الأمريكية، وقتلة الروهينغا في بورما، وأصحاب الأفكار النازية والعنصرية واليمين المتطرف الذين يرومون صناعة «الغرب الصافي» والذين قال عنهم فردريك نيشة قبل قرن، إن حضارة هذا الغرب تمضي باتجاه الإنسان الأخير، ذلك المخلوق الفاتر، عديم الشعور والالتزام، ذلك الذي في عجزه عن الحلم، وضجره من الحياة، لا يخاطر ولا ينشد غير الدعة والأمان».

الآخر هو الضد، هو اليساري والراديكالي والقاتل والثوري والأصولي، وهي توصيفات تحتاج دائما إلى محقق أجاثا كريستي الذي يصعد القطارات ويبحث عن أثر الجريمة، التي تعني أثر الآخر البربري والإكراهي والحالم بأن يشارك الغربي غنائم المكان والحضارة والثروة والنساء والديمقراطية التي بدأت تثير السخرية كثيرا.

٭ ناقد عراقي

القدس العربي

————————-

أدب السجون والرواية البوليسية/ ياسين الحاج صالح

ليس في الغرب الحديث، الذي ظهرت فيه الرواية البوليسية أدب سجون، وليس لدينا في العربية رواية بوليسية، فهل يمكن القول إنه ليس لدينا رواية بوليسية، لأن لدينا أدب سجون، والعكس بالعكس؟

لعل ما جعل أدب السجون ممكناً، هو ما تنطوي عليه تجربة السجن من إثارة وتطرف، إنها قصة تعذيب وإذلال، وربما اقتراب من الموت، مع مصير مجهول وحياة مهدورة لسنوات طويلة، لكنها تنتهي بنجاة كاتبها.

من الكاتب؟ في الغالب الأعم هو صاحب رأي، لم يرتكب جرماً يشين به، وناله عقاب غير مستحق. أدب السجون أو الكتابة عن السجن هو بهذه الصفة شهادة على هدر الحياة، وعلى الحرمان العام من العدالة والحرية في مجتمعاتنا المعاصرة. وبقدر ما إن هذا الأدب يتكلم بصورة ثابتة عن عذاب ومعاملة مهينة، فإنه شهادة على مستوى الكرامة كذلك. في المقابل لا يبدو أن هناك ضابط مخابرات واحداً أو جلاداً واحداً كتب سيرته المهنية، المتصلة باعتقال ومعاملة أصحاب الرأي. من يكتب هو «المجرم» المفترض، المعتقل أو السجين السابق، وليس محارب الجريمة المفترض. المجرم المفترض يكتب لأنه ليس مجرماً، وليقول إن الجريمة هي ما تعرض له. أما محارب الجريمة المفترض فلا يكتب، ليس فقط لخلو ما يقوم به من الخطر والمصير المجهول، وإنما أكثر لخلوه مما يشرّف، بل ولغلبة صفة الجريمة عليه.

حيال الرواية البوليسية نحن في جو مختلف، تتمايز فيه أدوار المجرم والمحقق والكاتب، وربما تمايز المحقق أو التحرِّي عن رجل الشرطة أو البوليس. ولعل أمتع الروايات البوليسية التي يكون المحقق فيها تحريّاً خاصاً. والأهم أنه لو تسنى للمحقق هنا في سعيه لمعرفة الحقيقة وكشف الجاني، القاتل أو السارق، أن يعتقل المشتبه فيهم ويعذبهم وينتزع منها اعترافات، لما كانت الرواية البوليسية ممكنة. وحتى لو كان المحقق من جهاز الشرطة الحكومي، المفوض بممارسة العنف المشروع. لماذا؟ لأن التعذيب يحل الحبكة، وبالتالي يحل الرواية نفسها، لأنه بمثابة قطع للعقدة بعنف منفر، بدل أن يفككها بأناة، فتنتظم الأشياء على نحو يرتاح له العقل، يقبل عليه ويُقِرّه. راحة العقل أو استرخاؤه هو شعورنا بعد أن نعرف حل اللغز في نهاية الرواية. ليس هناك لغز حين يكون التعذيب ممكناً، ولا راحة للعقل ما دام ما يستخرج بالتعذيب لا يمكن أن يكون إلا حقائق مشوبة وغير نقية. والرواية بالتالي غير ممكنة، أو هي تنحل في صنف آخر: رواية عن الحامي الحرامي، أو الحاكم القاتل، وأقرب شيء إلى ذلك عندنا هو «أدب السجون». الروائيون محتاجون إلى رفع الصوت ضد التعذيب من أجل حبكاتهم. الدفاع عن الرواية البوليسية هو نضال ضد بوليس لا يعذب، وضد الحكم بالتعذيب.

شرط الرواية البوليسية هو الاشتباه، ليس اشتباه المحقق بشخص أو أشخاص، بل اشتباه البنية الاجتماعية، ألغازها وتعقدها، ومراوغة الحقيقة، وصفتها غير المباشرة أو المركبة. وهو ما يقضي بوجود عاملين يتكرسون لمحاولة معرفة الحقيقة، إن بالمعنى الجنائي، أو الصحافي أو الفلسفي أو العلمي، ويطورون مناهج للاقتراب منها. المحقق ليس فيلسوفاً ينظر بروية في تعقد الشرط الإنساني، ويفكر في شروط إمكان الحقيقة، ولا صحافياً يبني بصبر القصة الكاملة، لحدث بدءاً من نتف وتفاصيل متناثرة، ولا هو عالم في مجال الإنسانيات، يجمع متئدا بين البحث الميداني في مجتمعه، والإحاطة بتراث البحث في مجاله، ويحاول توليد معرفة جديدة، ولا هو كذلك عالم طبيعيات يقضي عمره منكباً على عمله، مستعيناً بأدوات دقيقة على معرفة إضافية في شأن الأحياء والأشياء، إلا أن المحقق يشاركهم في الصدور عن لامباشرية الحقيقة، وفي وجوب التحري الدقيق والصبور للإحاطة بها، وفي عدم شرعية فرضها، أو استخراجها بالقوة. يجمع الأدوار المذكورة، الصبر والأناة واحترام المدروس، في ما يتميز التعذيب بالقسوة و«اللهْوجة» وعدم الاحترام.

ثم إن الكاتب هنا ليس هو الجاني، ولا المحقق ولا ضابط البوليس، إلا ربما بصورة عارضة. الكاتب هو شخص ثالث أو رابع، ليس طرفاً في القضية ولا صاحب مصلحة. ليس منشأ هذه الأدوار امتيازا أصليا أو متأصلا في مجتمعات الغرب، فهي تميل إلى فرض حقائقها في خارجها أو خوارجها، وتنزع جيوشها إلى ممارسة التعذيب للحصول على معلومات (مشوبة حتماً) ولا يندر أن يلفق بحّاثتها نظريات كبرى عن مجتمعات وثقافات، بدون أناة ولا احترام. تمايز الأدوار هذا محصلة تاريخية لصراعات ومقاومات وتوازنات اجتماعية، تبقى قلقة دوماً، وغير ممتنعة على النكوص. تعرض الأفلام الأمريكية عن «الحرب ضد الإرهاب» كل ما يميز صراعاً بين حق (هو نحن) وباطل (هو هم) من ابتذال ميلودرامي، لا يغطى عليه بغير ضخامة الإنتاج والإبهار التقني.

ولعله يمكن افتراض أن الرواية البوليسية أخذت تولد مع تراجع التعذيب بالتدريج في عصر التنوير، لكن بخاصة في القرن التاسع عشر، وأن ما نشأ في التاريخ يمكن أن ينتهي في التاريخ، سواء بعودة التعذيب، أو بتحولات في نظام المجتمع والحقيقة، إن بنفي الحقيقة واعتبار كل شيء نسخاً (سميولاكرات) فلا يحيل الاشتباه إلا إلى اشتباه آخر، أو بظهور نظام رقابة شامل، مسلحاً بتكنولوجيات كلية الانتشار على ما يبدو أنه الحال اليوم سلفاً في دبي.

في أدب السجون بالمقابل، الدولة هي المجرم الأول، هي من تعتقل وتعذب وتهين وتسيء معاملة محكومين يحصل أن ينجو بعضهم فيكتبوا عن تجاربهم. المحقق هو محقق الدولة، وهو يعتمد التعذيب تحقيقاً، فينفصل على هذا النحو التحقيق عن الحقيقة، ولا يجري الحصول إلا على حقائق مشوبة، تقترن على المستوى العام بالذل العام، مما لا يشكل بيئة صالحة لكتابة معافاة. ولعل ما يحرك التعذيب والحقائق المشوبة إرادة كشف الأفراد والمجتمع، أن يكونوا منكشفين بلا حماية ومفتوحين بلا وقاء، مقروئين وطيعين بالكامل. حقيقتهم الكاملة مدونة في «قيود» جلاديهم، وليس في نفوسهم. هنا تتلامح مفارقة. فطلب الحقيقة الكاملة لا يفضي إلى غير حقائق مختلطة، ملوثة، قد لا تعدو كونها شوائب بلا أثر من الحقيقة، ومقترنة حتماً بالكراهية والخوف والذل. بالمقابل، يتوافق القبول بالاشتباه، اشتباه المجتمع أو تعدد بطونه واشتباه الحقيقة أو خفائها ولا مباشريتها، مع الحصول على حقائق موثوقة أكبر، قابلة لأن يضاف إليها وتُغنى وتعدل. الفرق بين الإشابة والاشتباه هو بين تلويث الحقيقة عمداً، وتعذر تنقية الحقيقة تماماً. في المرة الأولى تلوث الحقيقة متولد عن منهج التحقيق الفاسد، وفي المرة الثانية متولد عن التباس الإنساني واشتباهه.

والخلاصة أن ما يجعل أدب السجون ممكناً، أعني التعذيب كمنهج تحقيق، هو نفسه ما يجعل الرواية البوليسية غير ممكنة. ليس أن حضور الأول يسبب غياب الثاني، ولكن الظروف التي تحتم حضور أدب السجون ترجح غياب الرواية البوليسية.

فهل نريد رواية بوليسية؟ ليس حتماً. المؤكد أننا لا نريد أدب سجون كالذي أخذنا نعرفه في سوريا في الحقبة الأسدية، ويشكل أبلغ شهادة عنها. أعني لا نريد عيش التجارب التي اشتبك معها أدب السجون. لهذا الأدب كصنف بداية، هي ظهور دولة التعذيب، وله نهاية هي نهايتها.

كاتب سوري