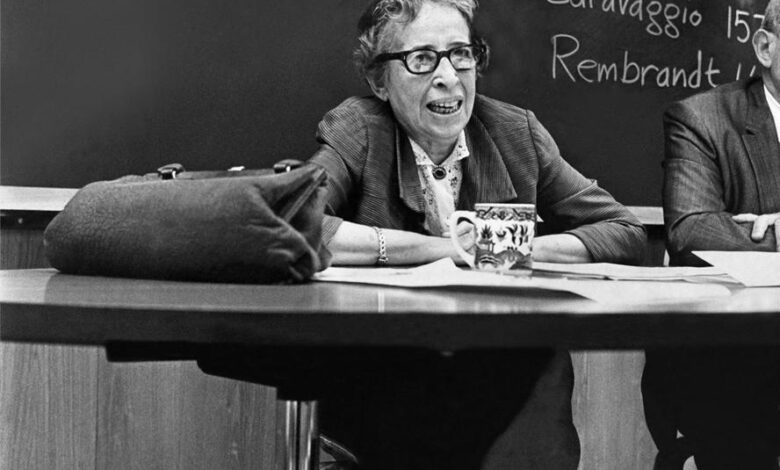

تفكير مع حنّه آرنت/ ياسين الحاج صالح

قادني الاهتمام بعمل حنّه آرنت (1906-1975) إلى الإحالة إلى جوانب من تفكيرها في سياق تناول القضية السورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وإلى تفاعل مباشر مع طروحاتها في ثلاث مواد: حنّه آرنت في سورية؛ أرض المباد؛ أصوات الغائبين.

يعمل هذه النص الرابع والأخير على الإجابة على السؤال عمّا يعطي المفكرة الألمانية الأميركية اليهودية أهميةً خاصة في نظر كاتب سوري لاجئ خارج بلده. والأمر يُختَصَرُ في شيئين: يتصل أولهما بمن كانت، فيما يتصل الآخر بما فَعَلَت.

من هي؟

قبل كل شي نتكلم على امرأة. الأبطال الفكريون لمعظم من هم من جيلي، ولي من بينهم، رجالٌ أساساً. هذا شرط يعم المثقفين الرجال في المجال العربي، ولعله كان شرطاً عالمياً شاملاً قبل جيلين أو ثلاثة. هناك عنصر «فحولة» في الكتابة والفكر لدينا، يَشدُّ المتطلعين لدخول الحقل إلى أسماء مكرسة مهيبة، إلى معلمين وأساتذة، وليس إلى معلمات وأستاذات، كُنَّ قليلات على كل حال. في تاريخنا الثقافي الأقدم، هناك نساء شاعرات بعدد قليل، لكن ليس هناك نساء خَلَّفنَ أعمالاً كتابية. تماهي رجال بنساء لم يكن تجربة متاحة كي تكون مرغوبة أو غير مرغوبة. عربياً، يبدو الفكر والنظرية مجالاً ذكورياً، لا يكاد يكون ثمة مكان للنساء فيه. الوضع متغير منذ سبعينات القرن العشرين، ولعله في سبيله إلى مزيد من التغير في الشرط الشتاتي الراهن. أعمل على أن أكون جزءاً من هذا التغير، وأتطلّعُ إلى أن يكون الاهتمام بعمل حنّه آرنت مساهمة فيه، وتحاوراً مع الأنثوي فينا، أفراداً ومجموعات ومجتمعاً.

آرنت نفسها لم تكن نِسوية، وضمير الغائب العاقل غير الشخصي في عملها هو هو وليس هي. لكنها قالت إنها خلافاً للرجال لا تهتم بالتأثير، وأن ما تريده هو أن تَفهَم هذا اتجاه مرغوب لتطور علاقتنا بتفكيرنا في تصوري. ينبغي القول بعد ذلك أنها مؤثرة جداً، وأن أعمالها تُقرأ اليوم وتُناقَش أكثر مما كانت وقت رحيلها أو حتى قبل عقد أو عقدين من اليوم.

في المقام الثاني كانت آرنت لاجئة مرتين، في فرنسا لثماني سنوات، ثم في أميركا حتى وفاتها عام 1975. من جهتي هذا سبب شخصي لدرجة من حسّ المشاركة. ومثلما كان لجوء آرنت جزءاً من لجوء كبير ومن محنة كبيرة طالت اليهود الألمان والأوربيين، لِلجوء السوري أيضاً صفة عامة، وهو أحد أوجه محنة كبيرة، مستمرة.

ونتكلم في المقام الثالث على يهودية، تنحدر من أسرة كانت ألمانية الثقافة، لكن معاداة الأقلية اليهودية كانت تنشط في ألمانيا في سنوات شباب آرنت، قبل أن تنفجر في عداء مسعور، وتصير أحد أركان الحكم النازي، وتسفر عن ملايين الضحايا. آرنت إيجابية حيال الميراث اليهودي، وكانت ترى أنه حين يهاجم المرء كيهودي عليه أن يدافع عن نفسه كيهودي. وهذا يتوافق مع حسها القوي بالكرامة، كرامتها الشخصية وكرامة جماعتها، فضلاً عن توافقها مع الميل العام لما يحدث فعلاً لمن يتعرضون للتمييز: يتمسكون أكثر بما يُميَّز ضدهم بسببه. اليهودية دين، لكنها كذلك هوية وانتماء، يحرص عليهما كثيرون من غير المتدينين، وينسبون إليهما حساً متميزاً بالعدالة، ويحدث أن يستند بعضهم إلى هذا الحس لمناهضة إسرائيل. يستحسن أن نعرف أكثر عن هذا الجانب بدل إغلاق النفوس والأذهان دونه، إغلاق تواتر أن تركنا عُزّلاً حيال ما ننغلق دونه، حتى إذا حدث أن انفتحَ الباب المغلق لسبب ما انبهرت عيوننا، ولم نعد نر غير ما كنا نُنكِر. قد يكون إغلاق مماثل وراء حذف الباب الخاص بـ«معاداة السامية» من ترجمة أنطوان أبو زيد لكتاب أسس التوتاليتارية (ومعه الباب الخاص بالامبريالية)، والاقتصار على الباب الأخير، التوتاليتارية، وهذا حتى دون تنبيه قارئ العربية إلى ذلك.

اليوم، «نحن اللاجئون يهودٌ بصورة ما، ويحدث أن نكون يهودَ اليهود حتى، لا يقتصر الأمر على الفلسطينيين من بيننا. السوريون المتناثرون في العالم، الذين يرون كيان بلدهم يتآكل، ولا يوعَدون بشيء بعد كل ما خسروا، في وضع مناسب لفهم الشرط اليهودي قبل إسرائيل، وللتعلّم منه1.

في المقام الرابع، وفضلاً عما تقدم، هناك حضور كبير للتجربة الشخصية، الغنية في عمل آرنت التي كانت منغرسة في تراث الفكر الغربي، وواسعة الاطلاع عليه. التجربة أعطت معرفتها الكتبية مضموناً حياً، والمعرفة الكتبية وفرت للتجربة أدوات عمل ومنظورات يُتعارَك معها ويُشتغَل عليها ويُضاف إليها.

أي تجربة؟ عاشت حنّه آرنت زمن ما بين الحربين العالميتين كامرأة شابة تدرس الفلسفة، لكنها اضطرت للهرب إلى فرنسا عام 1933 إثر تولي النازيين السلطة في ألمانيا، وذلك بعد اعتقال وجيز استفادت فيه من تواطؤ المحقق معها. في فرنسا عملت اللاجئة الألمانية مع غيرها اللاجئين اليهود، وتعاونت مع منظمات صهيونية، حتى اضطرت للهرب من جديد إلى أميركا عام 1941. هناك صارت مفكرة مشهورة، خاصة بعد صدور كتابها أصول التوتاليتارية، المفهوم الذي يوحد النازية الألمانية والشيوعية الستالينية السوفييتية في مقولة واحدة. جادل في ذلك كثيرون، لكن الكتاب بالغُ الأهمية مع ذلك، وهو اشتباك شديد الأصالة بالفكر مع ظواهر زمنها الحارقة. أعمالها اللاحقة عن الثورة، وعن العنف، وعملها الأساسي: الشرط الإنساني، ثم أعمالها المتأخرة عن حياة الفكر، وتغطيتها الفذة لمحاكمة أدولف آيخمان في القدس، تضعها في موقع متقدم بين مثقفي القرن العشرين. أعمال آرنت هي زمنها مُفَكرٌ فيه، على نحو يجعل من عالمها الفكري فكر العالم، صورة بالغة التميز والغنى عن العالم الذي عاشته خلال أكثر من أربعين سنة بين ثلاثينات القرن العشرين ووفاتها أواسط السبعينات، وإن لم يكن محتماً أن تستبعد هذه الصورة غيرها.

وبقدر ما ننشغل بقضايا العنف والإبادة والتعذيب، والثورة، والسياسة والحرية، والحقيقة والزمن، والشر- وكيف لنا ألا ننشغل بهذه القضايا- فإن مثال حنّه آرنت أصلح لمساعدة التفكير من غيرها. جانب من «تعقيد» الوضع السوري ومن عدم فهمه عالمياً، وسورياً، متولد في رأيي عن صلاحية محدودة لعتاد التفكير المتاح والموروث لمقاربة أوضاع قصوى وبالغة الجدة و«الإبداعية»، كأوضاعنا خلال ما يقترب من عقد. أعتقد أن الفشل الثابت لقطاعات واسعة من اليسار في العالم في قول شيء مفيد عن سورية، يعود إلى عدم ملاءمة العتاد الفكري المتاح لمقاربة أوضاع الإبادة والتطهير العرقي وما يشبهها. هذا فشل نسقي ومتكرر.

ماذا فعلت؟

في فكر حنّه آرنت الخصب، بالمقابل، ما يبدو تأسيسياً وعظيم الأهمية في حفز التفكير في أوضاعنا المعاصرة، وبالتحديد ما يتصل بالعلاقة بين التفكير والضمير. عمل آرنت ينفرد، بحدود ما أعرف، بإظهار ترابط الضمير والتفكير، أو بإقامة الحس الأخلاقي على عملية التفكير، بحيث يقترن غياب الحياة الأخلاقية بغياب الحياة الفكرية، التي تقوم بدورها جوهرياً على التعدد. التفكير حوار مع النفس بحسب آرنت، فكأن الواحد منا اثنان، لا يكف أولنا عن محاورة ثانيه. وبما أن المرء لا يريد أن يستضيف في نفسه مجرماً يحاوره ويتبادل معه المشورة، على ما قالت مُستنِدَةً إلى أفلاطون، وبما أنه يريد محاوراً محترماً يثق به ويحبه، فإن قيامه بفعل التفكير- الحوار يحميه من فعل الشر.

عند آرنت التفكير فعل مُولِّدٌ للضمير، وليس فعل تَعقُّل مجرد، على ما هو مستقر في ثقافتنا المعاصرة، وما هو أصل لواحدة من أسوأ خصائص حداثتنا في تقديري، أعني التمركز حول المعرفة والعقل، والضمور الكلي للشاغل الأخلاقي.

قد يكون من جذور ذلك ارتباط المعرفة بالاعتراف في بيئاتنا الاجتماعية والسياسية المعاصرة، وهذا مُعزَّز بواحدية سياسية متشددة أو أكثر تشدداً خلال جيلين، تتعارض مع التوسع المرغوب في التعارف والثقة، وبالتالي الحوار والتفكير، وكل ذلك في مجتمعات لم تتشكل في دول وطنية مستقلة إلا قبل ثلاثة أجيال. يجنح الاعتراف في مثل شروطنا إلى أن ينحصر في دوائر الثقة الشخصية أو القرابة الاعتقادية. من نعترف بهم هم من نأخذ ما يقولون بعين الاعتبار، لكنهم هم بالذات من يقولون مثل قولنا تقريباً فلا نكاد نتعلم جديداً من اعتبار ما يقولون. بالمقابل، لا نعترف بمن لا يشاركوننا الاعتقاد، بينما هم بالذات من يُحتمَلُ أن يكون ما يقولونه طريفاً وموسِّعاً لآفاقنا. بعبارة أخرى، حيث يكون تحصيل معرفة من الغير ممكناً، فإن هذه المعرفة محدودة لا تضيف شيئاً مهماً. وبالعكس، حيث تكون المعرفة غير محدودة مبدئياً، وحيث يُحتمَل أن تكون جديدة كلياً علينا، فإننا لا نعترف بأصحابها فلا نتعلم منهم ولا نأخذ ما يقولون في اعتبارنا.

إذا كنت لا أعترف بك، فسأقاوم أن أفكر بما تقول أو تفعل أو تكون، ولن تكون مُحاوِراً ضمنياً في حواري الداخلي، تفكيري، بل قد أنكر حقك في الوجود، وليس حقك في القول والفعل فقط. تظهر المعرفة هنا كعلاقة سلطة حين ترتبط بالاعتراف: من يُعترَف به يُعرَف، ومن لا يُعرَف فلأنه لم يُعترَف به. تظهر أيضاً كاعتقاد وشراكات اعتقادية حصرية لا تكف عن إعادة إنتاج نفسها وتسييج نفسها ضد غيرها. والاعتقاد اقتصادي، يقتصد في الجهد والتوتر النفسي، أكثر من التفكير المقترن حتماً بقدر من التحير وعدم اليقين. نعتقد كي لا نفكر، كي نرتاح من التفكير.

وبقدر ما تجنح الاعتقادات لأن تكون حصرية (تستبعد غيرها) وكُلّية (تحيط بكل ما هو مهم)، فإنها تحول دون وضع النفس في موضع الآخرين، والنظر إلى النفس بعيون الغير أو من موقع الغير. فالموقف الاعتقادي مقاوم لمعرفة لا تتوافق مع العقيدة. وتنعكس مقاومة المعرفة على تفكير المعتقِد في الشأن المعني بأن يكون جزئياً، لا يرى شيئاً إلا بأن يتعامى عن شيء أو أشياء أخرى، يُغيِّبها صوناً لأمن العقيدة. أي أن مُحاور المُعتقِد مخادع أو غشاش، وأنه يتواطأ مع مخادع أو غشاش على حماية سلامة عقيدته. أو هو بالأحرى شاهد زور، يشهد للمعتقِد دوماً بصحة ما يقول. ويصير المرء شاهد زور غير أمين هو نفسه كلما أطال صحبة شهود الزور.

في المحصلة يتوافق غياب التفكير كاستضافة للغير في النفس، أو كتدرّب على الخروج من النفس والنظر إليها من موقع غيرنا، مع إلغاء الغير. وفي ذلك ما يُسهِّلُ من أمر التعامل مع الغير كغريب لا نلتزم حياله بشيء، ولعله لا بأس في إساءة معاملته أو استعباده أو قتله. فإذا كان الضمير يتكون من أفعال الخروج من النفس وتمثل الغير، فإن تقويض وجود الغير أو تغييبه سياسياً أو كتم صوته وحرمانه من الكلام، يخرجه من دائرة مسؤوليتنا الأخلاقية ويقلل من حساسيتنا تجاه ما يصيبه، فيحول عبر ذلك دون تكون الضمير.

الوجود النشط والناطق للغير جوهريٌ كي يكون لنا ضمير، وهو حاجة أخلاقية فوق كونه حاجة معرفية وحاجة سياسية. ومن هذا الباب فإن التعدد، أي وجود غيرٍ متغاير، هو ضمان للتفكير وللضمير ولتجددهما، كما للسياسة. حنه آرنت أولت مكانة عليا للتعدد في تفكيرها من هذا المدخل.

لدينا في سورية، والمجال العربي، من التجربة ما يكفي لإظهار اقتران إلغاء التعدد بكثير من التوحش والشر. «الدولة» التي تفتقر إلى أدنى تعدد في داخلها وتطرد التعدد من المجتمع، التي لا تمنع محكوميها من التفكير إلا بمنع نفسها كذلك، تجعل من نفسها بهذا المنع المزدوج أداة قتل رهيبة. وفي تجربتنا المعاصرة تشكيلات دينية تمارس الشيء نفسه، تنفي التعدد فيها وفيما حولها وفي العالم، فتُسهِّلُ لنفسها التوحش. الآلية العاملة في الحالين هي إقامة عوالم مصمتة أصغر فأصغر، نعيش فيها وحدنا أو مع مخادعين غشاشين مثلنا، ولا نشعر بغيرنا. سورية صارت أصغر خلال عقود الحكم الأسدي، عبر التخلص المتكرر من التعدد الحقيقي والمؤثر، أعني تعدد الأطراف التي يمكن أن تدخل في نقاش عام وتحوز شرعية مبدئية مساوية لشرعية غيرها. ولقد جنحنا كمجتمع خلال العقود الماضية إلى أن نصير مجتمعَ لا اعتراف، لا يعترف الجميع بالجميع فيه، وبالتالي لا مجتمع: جُزُر بشرية بدون التزامات متبادلة ولا شعور مشترك، بدون تعاطف أو ثقة أو تضامن في الشدائد.

ما تظهره هذه المناقشة أن الضمير علاقة، وأن شرطه هو الوجود النشط للغير في عالمنا، وأن أي فرد، أو جماعة، أو دولة، أو دين، أو ثقافة، لا يطور ضميراً حياً متجدداً إلا بقدر ما يدخل في علاقة مع الغير، يعترف بالغير ويَعرِفه ويفكر فيه، ويستطيع أن يضع نفسه محله. الإنسانية هي ما يعطينا إياه الآخرون وما نعطيه لهم، وليست شيئاً يحوزونه أو نحوزه بمعزل عن بعضنا. الإنسانية ليست خاصية للفرد البشري أو الجماعة المعزولة، هي خاصية محتملة للاجتماع، وللمجموع البشري.

هذا شأنٌ راهنٌ جداً لدينا. التفكير والضمير مسألتا تعدد، أي مسألتان سياسيتان. حنّه آرنت تساعد كثيراً في ذلك.

عمل آرنت لا يُختَصَر في العلاقة بين التفكير والضمير، بل وقد لا يظهر هذا الجانب في تناول عملها من قبل دارسين آخرين، لكنه يبدو عظيم الأهمية في لحظتنا الراهنة. قيمة الحرية وفكرة الذاتية وثورة الذاتيات التي قد تكون من أهم ما تَولَّدَ عن «الربيع العربي» تقتضي اشتغالاً على الضمير، وعلى مثال الفرد الأخلاقي.

تفكير مع

يقول ينس هانسن، وهو أستاذ مشارك للحضارة العربية والتاريخ الشرق أوسطي والمتوسطي في جامعة تورنتو، إن آرنت مؤلفة يطيب التفكير معها (a good author to think with). بالفعل. لقد فكرت في زمنها تفكيراً منفتحاً على تجارب قصوى، التوتاليتارية ومعسكرات الإبادة بخاصة، وأدركت «بداءة» تلك التجارب أو صفتها غير المسبوقة. في مواجهة غير المسبوق مارست «تفكيراً دون درابزين» (thinking without banisters) على ما عبرت هي نفسها. والمهم بحسب هانسن (في محادثة شخصية) ليس الاتفاق أو الاختلاف معها، بل أن نفكر دون كفالة مسبقة لصواب تفكيرنا، أي دون اندراج في تقليد مسبق. حدث أن ذهبت آرنت بعيداً في تفكيرها المستقل، فقالت كلاماً مُجادَلاً به في بعض الشؤون، ومنها اعتراضها على فرض اختلاط الأعراق، في المدارس الأميركية، بقوة الدولة ضد مناهضة قطاعات محافظة من المجتمع الأبيض. أو رأيها غير الإيجابي حيال النِسوية. أو تَشكُّكها في علم الاجتماع استناداً إلى تجربة معسكرات الاعتقال. حيال ذلك المرء يُغرى بالقول: لا بأس بتفكير دون درابزين، لكن ربما يُصغَى بانتباه أكثر إلى الأصوات المكتومة، الغائبة، وإلى تنويع محاورينا.

مع ذلك التفكير مع آرنت مثمر من حيث أنها تُعنى بمشكلات وقضايا، وتطور مفاهيم ومقاربات، يغتني المرء من التفاعل معها والنقاش فيها. تَقارُبُ الشروط التاريخية التي عاشتها بين وصول النازيين إلى الحكم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية (وبعد) مع الشروط السورية خلال سنوات هذا العقد، يدعو بقوة إلى «التفكير مع» مؤلفة الشرط الإنساني.

قد يضاف إلى ما تقدم أنه ليس بين أعمال آرنت الأساسية ما لم يكن إشكالياً، أثار عليها خصوماً متنوعين، ووصل إلى القطيعة معها والتشهير بها في العديد من الحالات، بخاصة بعد آيخمان في القدس. لكن أصول التوتاليتارية وفي الثورة أعمال إشكالية بدورها. وبينما قد يفترض المرء أن مهمة المؤلف أن يكون عمله إشكالياً، فإن قول ذلك أسهل بكثير من تجريبه.

بحكم منبتها اليهودي ومركزية الحقبة النازية في تفكيرها، ومنها الهولوكوست، حنّه آرنت شرقأوسطية مثلنا بصورة ما. كانت ناقدة للصهيونية، لكن شعرت غالباً بضرب من القرب من إسرائيل، ونقدها لها نقد معني بقوة بالمصير اليهودي. ولعل جذور هذا الموقف تمتد في شيئين: منبتها اليهودي وتجارب جيلها الفظيعة، وقد عززت بين يهود كثيرين فكرة الحاجة إلى قوة يهودية مسلحة؛ ثم غربيتها الشديدة، وقد وضعتها في موقع النفور حتى من اليهود الشرقيين. يبدو أنها مثل مفكرين غربيين كثيرين، رأت الغرب قوة التحضر والعقلنة الوحيدة في العالم. تَعدُّدُ آرنت، ليس تعدداً متعدداً، وهو يقف حصراً في مواجهة الواحديات التوتاليتارية. لكن الحوار مع النفس الذي تنافح عنه لا يسمح بحضور غائبين مختلفين. كان هذا مما حاولت مقالة أصوات الغائبين قوله.

على أن آرنت أخذت على الصهيونية إهمال المسألة العربية، وحقيقة أن أكثرية سكان فلسطين في زمانها عرب، وليسوا يهوداً، هذا بينما نص برنامج الصهيونيين في عام 1942 أن اليهود سيعطون حقوقَ أقليّة للأكثرية العربية. كان من اقتباساتها المفضلة، بحسب رتشارد بيرنشتاين: «القضايا الرابحة تُرضي الآلهة، لكن القضايا الخاسرة ترضي كاتو» (وهذا سياسي روماني من القرن الثاني قبل الميلاد)2. وهي ارتضت لنفسها موقع المنبوذ الخارج على الإجماع، في هذا الشأن كما في شؤون كثيرة.

حنّه آرنت في النهاية مثقفة شديدة الأصالة، معقدة التفكير ومتعددته، ولا يُشتق تفكيرها من مقدمة واحدة أو مقدمات قليلة، فلا يتشكل في مذهب، ولا يسمح بالتماهي. وهي من هذا الباب أيضاً مثقفة يطيب التفكير معها، وليس اتِّباعها. التفكير مع يتقابل ضدياً مع أشكال الطاعة الفكرية من اعتناق لمذهب ودعوة إليه، ومن باب أولى مع الاعتقاد المُشكِّل لجماعة. وهو لذلك الشكلُ الأكثرُ تعافياً للتفاعل مع أي وارد فكري.

1. بعد إسرائيل قضية أخرى. إسرائيل النووية هي الحل النهائي للحل النهائي النازي، تستبطن أقصويّته وطاقته الإبادية. Never again تشير إلى هذه النهائية، وإلى الموت كَممكن، وربما كضرورة، لتجنب الموت. موت من؟ الجواب غير خاف.

2. Richrd J. Bernstein: Why Read Hannah Arendt Now, Polity Press, 2018, ص 39. بالمناسبة يعتقد بيرنشتاين أن آرنت كانت مع وطن لليهود في فلسطين وليس مع دولة- أمة. الوطن هو مكان للعيش وازدهار الثقافة، يعيش اليهود فيه مع العرب في جماعة مشتركة تقوم على المساواة في الحقوق. ص 42

موقع الجمهورية

—————————

حنّه آرنت في سورية/ ياسين الحاج صالح

هذه الخواطر حول الشر هي تفاعل أول مع أفكار المنظّرة السياسية الكبيرة.

لم تُصدِّق حنه آرنت بوجود غرف الغاز في معسكرات الاعتقال النازية التي كانت وردت تقارير بشأنها من هاربين من ألمانيا النازية منذ مطلع 1942. كمفكرة عقلانية قدّرت أن النازيين ليسوا مضطرين إلى تقنية القتل هذه. كان زوجها مؤرخاً عسكرياً، وهي شاركته الاعتقاد بأنه لم تكن ثمة «ضرورة عسكرية» لقتل الناس جماعياً بالغاز السام، هذا بينما هم لا يقاومون وبينما النازية تنتصر في الشرق بعد بدء اجتياح الاتحاد السوفييتي في صيف 1941. انقضت ستة أشهر طويلة قبل أن يبلغ تواتر التقارير عن غرف الغاز قدراً يتحدى التفكير العقلاني المجرد، فتُجبَرَ المثقفة اليهودية الألمانية، اللاجئة حديثاً في أميركا وقتها، على مراجعة مسلماتها حول المعقول، وتضطر إلى تصديق ما بدا في حينه لا يُصدَّق.

يبدو أن هناك دافعاً نفسياً وفكرياً متأصلاً في نفوسنا يحثُّنا على عدم تصديق ما يتعذر تصديقه وما يبدو غير معقول: لا نريد أن نُستغْفل أو نبدو سذجاً، أشخاصاً يسارعون إلى تصديق كل ما يسمعون. نخشى المبالغات والإغراب، وبخاصة عن أعدائنا، مقاومين ميلنا الطبيعي إلى تصديق أسوأ ما يقال عمّن نعادي. كأناس عقلانيين أسوياء، نريد، بالمقابل، أن نفكر ونتصرف بوصفنا أشخاصاً متزنين، لا تجرفهم الشائعات ولا يقبلون ما يطرق أسماعهم من مرويات، قبل أن ينقطع الشك بيقين المعاينة المباشرة أو الشهادات المتواترة.

ظهرت آرنت ساذجة بالضبط لأنها أرادت ألا تكون ساذجة، وهي تشككت في شيء حقيقي لبعض الوقت لأنها عقلانية، تنزع إلى رؤية العالم وفقاً لمبدأ «العلة الكافية»، حيث لا تحدث الأشياء بدون أسباب نوعية، وحيث الواقعي أو الحقيقي معقول مبدئياً. كان الحقيقي غير عقلاني هذه المرة، والعقلاني غير حقيقي، خلافاً لما كان قرر هيغل.

والحال أن هذا الاستعداد العقلاني المتشكك هو ما يضعنا في موقع ضعيف حيال ما لا يُصدَّق من لا معقول سياسي واجتماعي تمثَّلَ في النازية وفي الستالينية في أيام آرنت، وقد يتمثل في دول الأبد في مجالنا وفي الجهادية الإسلامية، وكلاهما فاعلان لما لا يُصدّق، ومنبعان للخرافة وغير المعقول. استعدادنا العقلاني مدعو إلى تجاوز نفسه أو الثورة على نفسه كي يتفاعل بكفاءة مع ظواهر اللامعقول هذه. هذا ما عملت من أجله حنه آرنت التي ترابطَ تفكيرها بصورة وثيقة مع تجارب شخصية غنية. فهي معتقلة مرتين، وإن لوقتٍ وجيز، في كل من موطنها الأصلي ألمانيا ثم ملجئها الفرنسي، ولاجئة مرتين، إلى فرنسا عام 1933 ثم إلى أميركا في عام 1941.

1

لدينا بخصوص سورية مثال مشابه لمثال آرنت مع غرف الغاز. كثيرون تشككوا في أن يكون النظام هو من ارتكب المذبحة الكيماوية في آب 2013. زميلٌ من فنزويلا قال لي مثل ذلك في مطلع 2019، والرجل ليس غير شافيزي فقط، بل هو معارض لشافيز ومادورو من بعده. لكنه مهتم بالشؤون العامة وعقلاني التفكير، ولا يريد بطبيعة الحال أن يُستغفَل. حجة زميلي وحجة غير المصدقين تشبه حجة حنه آرنت: ما هي مصلحة النظام في ذلك؟ والمضمر أنه غير مضطر لارتكاب جريمة كهذه. لكن مثل ذلك يمكن أن يقال بخصوص التقارير عن التعذيب، والقتل في السجون، وعن الاغتصاب، وعن فظائع غيرها، في نظر (أو أذن) من يسمعها أول مرة. لماذا تُغتصب نساء معتقلات؟ لماذا يُقتل أناس بعد بذل جهد ووقت في تعذيبهم؟ فضلاً عن أنه يثير سؤالاً أعسر على الإجابة: لماذا يمكن أن يرتكب مقاتلون ضد النظام ذلك؟ أي «ضرورة عسكرية» أو غيرها تسوقهم إلى قتل المئات من أهلهم؟

تُرى، لماذا يرتكب غير المضطر جرائم مهولة؟ نفترض أن الجريمة ذاتها نتيجة حساب عقلاني، يُبتَغى من ورائه تحقيق مصلحة معقولة لا تتحقق بغير ارتكابها، أو يُعمل على تجنب خطر داهم، أو يكون مرتكبها مكرهاً عليها. لكن يبدو أن للشر ديناميكياته الخاصة التي قد تفلت من أيدي من يطلقون مسلسل الشر بالذات، يبدأ صغيراً متردداً، قبل أن يكبر ويقوى فلا يتوقف، ولو تسبب ذلك في إيذاء الذات. قد يبدأ المرء بسرقة صغيرة متردداً، تشجعه على سرقة أكبر، قبل أن يصير سارقاً متمرساً، قد لا ينهاه الوقوع في السجن عن ممارسة السرقة بعده. وهناك مرويات متواترة عن أشخاص في أفرع الأمن الأسدية كانوا يأنفون من تعذيب المعتقلين، لكن يصير بعضهم مُعذِّبين متحمسين مع الزمن بفعل خضوعهم للأوامر أو بدافع الخجل أمام مجموعة الزملاء المتمرسين وخشيةً من سخريتهم. يجري تطبيعهم على التعذيب شيئاً فشيئاً. تستقل ديناميكية الشر على هذا النحو عن محركاتها الاضطرارية الأولى، وتعيش كأنما هي نمط حياة مختار، يُحتمل كثيراً أن يودي بأصحابه على ما حدث للنازيين. والقصد أن أفعال الشر ليست بنت ساعتها، وأن للشرّ دورة حياة، تبدأ بالقليل ثم بالأكثر، ويُرجَّح لها أن تمر بـ «موت قلب» مرتكب الشر، الذي ينقلب هنا فقط إلى شرير، يصير الشر عادة أو «طبيعة ثانية» له. القصد كذلك أن للشرّ تاريخاً، وأننا لا نفهمه إن لم نفكر فيه كأفعال مندرجة في بنى وأوضاع وعمليات لها سوابق وذاكرة، وتهيؤ وتقاليد.

ولعل الدافع الأقوى وراء أفعال الشر في كل حال هو إرادة الحصول على امتياز على حساب الغير، أو إشغال موقع أفضل للتحكم بالغير، أي تعظيم شأن الذات أو مُلكها أو سلطتها، وخفض الغير وما بيد الغير. منبع الشر باختصار هو الأنانية.

ولعل من الأقرب إلى أصل الشر في الدولة الأسدية هو رؤية حافظ الأسد بأنه لن يكون ثمة انقلابات بعده (دون أن يعني ذلك تدشين زمن الانتخابات الحرة بطبيعة الحال). هذا استوجب بناء دولة المخابرات، وتطييف الوظيفة الأمنية، وجعل سورية دولة تعذيب، وقاد إلى تدشين الأبد وبناء سلالة، أي الانقلاب المستمر على تاريخ سورية كجمهورية ودولة مواطنين. الأبد هو الانقلاب، بالنظر إلى أن ما هو أبدي هو الله حصراً، وأن التناقض المقيم بين ما هو أبدي وما هو إنساني لا يُحل بغير عنف بلا حدود في الزمان والمكان، وبغير تألّه بلا قيود وضوابط. تعذيب الأفراد والمجتمع هو مقتضى جوهري لسلطة الأبد.

لم تكن لحافظ مصلحة معقولة لا تتحقق بغير هذه الطريقة. كان يمكن أن يكون دكتاتوراً يحكم لسنوات طوال، الثلاثين التي حكمها، لكنه أراد شيئاً آخر: أن يبني سلالة فيورث لابنه، ليعيش هو بعد موته، ولكن لينقلب ميتاً و«ملعون الروح» طوال حياته نفسها. لو مات حافظ دكتاتوراً وليس مؤسساً لسلالة، تُراهن على الأبد وإن بثمن الإبادة، لما نالته لعنات الروح. عبارة «يلعن روحك يا حافظ» تضمر خروجاً من نطاق السياسة والصراع السياسي إلى عالم من الشر والصراع المطلق، عالم تتقابل فيه السيادة مع الإبادة. قبل أقل من تسعة عقود، أراد النازيون أن تكون «ألمانيا فوق الجميع» و«إلى الأبد»، وأن يكون لها مجال حيوي يسوده الألمان على حساب شعوب غيرهم، تُقهَر وتُباد، وكانت الإجابة الصحيحة على سؤال: ماذا بعد الرايخ الثالث؟ هي أنه ليس له بعد، فالرايخ الثالث أبدي! بلغة أسدية: الرايخ الثالث أو لا شيء! مرت ألمانيا فعلاً بمرحلة اللاشيء بعد سقوط الرايخ النازي: الدمار والاحتلال الأجنبي (ولعله من غير المحتمل أن تُرى يوماً سورية ما بعد أسدية دون مرحلة من اللاأحد).

2

نفتقر بخصوص الشر إلى تحاليل مفصلة لديناميكيات ممارسته من جهة، وكدارسين عقلانيين، نعتصم من جهة ثانية بعقلانية سابقة للحدث أو غير مواكبة له بالقدر الكافي. فأنبه تحليلاتنا توسع تصورنا للمعقول توسيعاً لا يحيط بأحدث ما يجري. هذا يأخذ وقتاً قبل أن نأخذ علماً بحدوثه، مهما أمكن لنا أن نكون في قلب الحدث، ومهما أمكن أن نكون واعين كل الوعي لوجوب التغطية المعرفية للحدث. المعرفة ليست فعل العين، وليس هناك معرفة فورية. إنها تحتاج إلى وقت. والمعقول يُبنى على معرفة أخذَ تحصيلها وقتاً، فتأخرت سلفاً عن أحدث ما يجري. لا يطرح هذا مشكلة في أوقات الاستقرار، لكن في مثل أوقاتنا الدموية لا يبدو أن تصورنا المستقر للمعقول يستطيع أن يستوعب اللامعقول الممارس الذي قد يكون ولوداً، يطلق مسلسل أهوال لم يكن في الحسبان.

ثم أنه يحتمل لمن تمرسوا بتطبيع الشر أن يعرضوا سمة أخرى مُكمِّلة، تضاف إلى انتفاعهم من عدم تصديقنا لما يبدو ممتنعاً على التصديق: الجسارة في تكذيب ما لا يُكذّب ونفي المؤكد. بشار الأسد متمرس في ذلك، ينفي البراميل، وينفي التعذيب والمجازر والكيماوي، ولعله ينفرد في نفي أن أحوال اليوم أسوأ مما قبل الثورة. يراها أفضل!

وقد تستند تلك الجسارة في التكذيب إلى تصور لـ«النفس الحقيقية»، يصمد أمام تفحّص متجرد للوقائع، يُظهِر ارتكاب جرائم لا تحصى. هذا على كل حال مؤدى تحليل تيموثي سنايدر عن روسيا البوتينية. روسيا بريئة وخيّرة مهما فعلت، أفعالها الشريرة هي «مجرد وقائع» لا قيمة لها، لا تطال حقيقة أن الأمة «طاهرة وموضوعية»، بحسب إيفان إيليين (1883-1954)، وهو فيلسوف فاشي روسي، وملهم لبوتين. والنفس الحقيقية للشيوعي الستاليني هي التي تبني الاشتراكية مهما فعلت، حتى لو كانت نفسه العارضة تعذّب المعتقلين في سيبيريا. ثم إن هذا تصور الإسلاميين عن أنفسهم كذلك: نحن أخيار، بل الأخيار، مهما يكن ما يحدث أن نرتكب من شر! شرّنا عارضٌ لا يمس خيريتنا الجوهرية التي يكفلها الله نفسه. ولدى السلفيين تكنولوجيا متطورة للكذب الشرعي، عبر التلاعب بالكلمات أو إضمار شيء في نفس المُقسِم، بما يسهّل لهم حلف الأيمان المغلظة على أنهم لم يفعلوا شراً، دون أن يكون كذبهم هذا ذنباً بحسب «الشرعي» الذي يُفتي لهم بذلك. النفس الحقيقية للسلفي ليست تلك التي تكذب وتقتل وتغتصب، حقيقته تبقى بعيدة عن جرائمه، في دينه على نحو ما يُعرّفه له المفتي أو «الشرعي».

في كل حال يبدو الشر الذي يُمارَس باسم فكرة كبيرة مثل روسيا المقدسة، أو وطن الاشتراكية الأول أو الإسلام أو ألمانيا التي فوق الجميع أو عظمة أميركا…، وثيقَ الصلة بغياب التفكير الشخصي الذي جعلت منه آرنت أساس ابتذال الشر وافتقاره إلى الجذرية والعمق. الفكرة الكبيرة تفكر، لماذا نفكر نحن الصغار؟ الإسلام وشرعيّوه يعرفون، فلماذا نجهد أنفسنا بالتفكير، نحن عموم المجاهدين؟ في جذر الفاشية السلفية أن كل ما يمارس هو صحيح مسبقاً بدلالة ما يمارس باسمه، فلا موجب للتفكير فيما إذا كان ما يمارس في الواقع سرقة أو تعذيباً أو قتلاً. ابتذال الشر لا يرتد إلى الصفة البيروقراطية أو الإدارية للأفعال الشريرة، من صنف ما قام به آيخمان من نقل ملايين اليهود إلى معسكرات الاعتقال، بل هو قبل ذلك وفي أساسه ثقة بسلطة معصومة فكرت مسبقاً في كل شيء. الفاشية هي هذه الثقة بسلطة معصومة. كان آيخمان يؤمن بالفوهرر.

لا يرتد أمر تكذيب المؤكد، بالتالي، إلى كذب بسيط قد ترمش له عيون غُرّة، أو لا ترمش بفعل التمرس والتطبّع، بل يمكن له أن يتصل بترتيب للنفس يُبْقي الحقيقية منها على براءتها وخيريتها، ويُحمِّل العالم الفاسد مسؤولية اضطرار العارضة منها للخوض في وحوله.

3

تُرى، ألا يمكن لأنظمة ومنظمات متنوعة أن تتقن الكذب الجريء، وأن تستغل نفورنا من السذاجة، ورفضنا كعقلانيين لنظريات المؤامرة، كي تمرر مؤامرات وممارسات إجرامية لا تُصدق؟ ألا يُحتمل أن مجرمين يُعوّلون على عدم تصديقنا ما لا يُصدَّق، فيمارسون بالضبط هذا الذي لا نصدق أنه يمكن أن يُمارس؟ بل يبدو أن هذا يدخل في عاديات سلوك أجهزة ودول في عصر «ما بعد الحقيقية» و«الوقائع البديلة» هذا. لا تختبئ دول جعلت الجريمة أداة سياسية عادية مثل «سورية الأسد» وراء «عمليات قذرة» تُلصق بظهر غيرها بحيث تصرف الأنظار عنها هي، بل وربما تجعل منها حلاً وترفع الطلب عليها (العملية التي كان ميشال سماحة عميلاً فيها، مثلاً)، بل هي تتستر كذلك وراء نازع عدم تصديق ما لا يصدق عند خصومها وأعدائها، أي عندنا نحن. لو لم ينكشف ميشال سماحة قبل عمليته، لكان مرجحاً أن يواجه أي صوت ينسب العملية إلى فاعلها الحقيقي، النظام الأسدي، بأنه دعائي ومنكر للواقع، ولوجد الأكثر عقلانية بيننا أنفسهم مضطرين إلى تصديق ما ليس حقيقياً، وباسم الحقيقة بالذات.

ثم إن وكالات الجريمة المسماة دولاً قد تتستر وراء الظهور المطلق لجرائمها وتطبيعها عبر السنين، إلى حد أن يقول بعضنا: تعرفونهم مجرمين، لماذا تعارضونهم؟ هذا أثر تطبيع ناجح جداً، يتواتر أن نجده في سورية منذ سنوات في صيغة أخرى: هذا مجرم نعرفه، فلا داعي لأن نتكلم عليه، لنتكلم على غيره! يجري تطبيع المجرم المتمرس بزعم أنه ظاهر ومعروف، ونزع طبيعية جرائم الأضعف. هذا منهج إسرائيلي بالمناسبة. إسرائيل تريد أن يُعرَف عنها أنها مجنونة أمن، فإذا «مسّها أحد بوردة مسّته بسيف» على ما يقول مثل شعبي سوري، وتريد أن يُعتبَر هذا الجنون طبيعتها الثابتة المستقرة، التي يلام على الاعتراض عليها الفلسطينيون. تناسب هذه النظرية دولة أسدية تأسرَلَت، وهي بطبيعة الحال لا تناسب سوريين تَفلسطنوا، وفلسطينيين سوريون تَفلسطنوا بصورة مضاعفة. غير المُطبّع من بيننا يتوقع جملة مغايرة في الحالين: تعرفونهم مجرمين، فكيف تسكتون عليهم؟ ويتوقع أن يتناسب كلامنا قلة وكثرة مع كثرة الجرائم وقلتها.

هنا، أعني وفق منطق تطبيع الجريمة، يبدو أن العنيف، ولأنه عنيف وراسخ في العنف، لا يستطيع إلا أن يكون كذلك. إنه مثل ذئب لا يستطيع إلا أن يفترس الخراف. عنف العنيف قدري، نابع من تكوينه. أما من يعترض عليه، فلأنه لم يكن عنيفاً من قبل، فهو يستطيع ألا يكون عنيفاً طوال الوقت في مواجهة العنيف الراسخ. وهو لذلك مستحق للومٍ ينفي عنه العقل إن ردّ على العنف بالعنف.

4

تُظهر الفقرات السابقة أنه ليس جميع المشككين في وقائع الإجرام التي تتحدى المعقول عقلانيون نزهاء حسنو النية، مثل حنه آرنت. المُغرِضون وسيئو النية والمتسترون بوعي ليسوا قلّة. لكن قد يضع عقلاني نزيه حسن النية نفسه في موقع قليل الحساسية حيال ما يصيب الضحايا، وقد يحدث أن يواجَه بغضبهم فينأى بنفسه عنهم، وربما ينقلب خبيثاً وسيء النية. لم تقع حنه آرنت في هذا المنزلق بأثر ما تعرضت له من هجمات وتسفيه إثر آيخمان في القدس من قبل يهود وصهيونيين اتهموها بأنها لا تحب شعبها اليهودي! كانت تفكر، ويعود عليها التفكير بضمير متجدد الحيوية، حتى أنها حولت غضبها من ردود الفعل العنيفة على الكتاب إلى تفكير متجدد في الحياة النشطة وحياة الفكر.

ترى، ما العمل في أوضاع مثل هذه؟ إذا أصررنا كما يليق بنا على المسلك العقلاني الذي يفترض التطابق الهيغلي بين الواقعي والمعقول، كان محتملاً أن نخفق في فهم لامعقول سياسي تبدو مساحاته متسعة حولنا، أو أن نطور فهماً قارساً للمعقول يتسع لجرائم وإبادات، فيفقد المعقول أي اعتبار (هذا من بعض ما أودى بعقيدة التقدم، وبالمادية التاريخية). وإذا بالعكس صدقنا ما يقال عن أعداءنا، جازفنا بأن نكون سُذّجاً أو دعائيين نصدق كل مبالغة، فنخسر صدقيتنا والثقة بما نقول.

لا أعرف مخرجاً من هذه المفارقة يتيح لنا أن نتجنب السذاجة، وأن نرى في الوقت نفسه نذر الأسوأ أو الأسوأ نفسه في وقت مبكر. لعل الأنسب هو أن نستبقي المفارقة في البال، لأننا قد لا نجد منها مخرجاً في أي يوم. حنه آرنت استجابت بأن عملت على تثوير تفكيرنا في السياسة وفي الأخلاق. فكرت في الشر الجذري كعملية نزع إنسانية البشر أو جعلهم نافلين، ودرست سير هذه العملية، قبل أن تطور تصوراً عن الشر المبتذل وافتقاره إلى الجذرية، وإن أمكن له أن يكون متطرفاً أو مفرطاً. آرنت وجدت أنه لا ينبغي لمن يمارسون الشر أن يكونوا أشراراً على نحو خاص، بل هم مندرجون في أوضاع تغنيهم عن التفكير، تجعلهم لا يفكرون. يمكن للشر أن يكون هائلاً دون أشرار ممتلئين حقداً، بل أن يغمر العالم لأنه سطحي وينتشر بسرعة مثل الفطر على سطح ماء راكد حسب تعبيرها. لكن شرّي آرنت، «الجذري» في أسس التوتاليتارية و«المبتذل» في آيخمان في القدس، يحيلان إلى النازية والحرب العالمية الثانية، التي كانت تجربة مكونة للاجئة اليهودية الألمانية، ثم إلى الشيوعية الستالينية التي درستها مع النازية في الكتاب الأول. هذا لا يستنفد أنماط ممارسة الشر المتنوعة، ويثير تساؤلاً عما إذا كان مفهوم الشر المبتذل يحيط بما عانينا من شرور في سنوات تجاربنا المكونة في الحقبة الأسدية. فإذا صح تأويلي لما تقول صاحبة «الشرط الإنساني»، فإننا نتكلم على شر مبتذل أو اعتيادي لأن فاعلي الشر لا يفكرون في أفعالهم ولا تحركهم دوافع خاصة، وأن اعتبارات مثل بهجة الوظيفة وفرص الترقي الوظيفي قد تكون وراء شر هائل، كما في حالة آيخمان شخصياً، دون أن يكون هو شريراُ أو سادياً، أو كارهاً بصورة خاصة لليهود. لكن في الخلفية هناك فكرة كبيرة، «بوصلة» مرشدة، نثق بها في كل حال ونسلم لها قياد عقلنا، فنكف عن مشاورة أنفسنا وغيرنا، ويضمر الضمير في داخلنا.

ثم أن التكنولوجيا تتيح اليوم ظهور أشكال من الشر أشد ابتذالاً أو اعتيادية، مثلما أظهر زغمونت باومان في الحداثة والهولوكوست. الطائرة المُسيّرة التي تقتل أفراداً أو تهاجم قاعدة هي ذروة انعدام التفكير الذي تكلمت عليه آرنت. أو هي إعلاء للدّقة والإحكام التكنولوجي فوق ما يسم التفكير البشري من لا يقين وحيرة ونقص. النجاح التكنولوجي يغطي هنا على حيرة التفكير البشري، المفتوح من جهة أخرى على المراجعة والتصحيح. وما تدره التكنولوجيا من قوة يخرس وسوسات الضمير. الرئيس الأميركي هاري ترومان الذي أمر بقصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية ضاق ذرعاً بالعالم روبرت أوبنهايمر، أبو القنبلة الذرية الأميركية، الذي ارتاع من هول مخاطر السلاح الذي اخترعه. قال له إن عليه أن لا يشغل باله بالأمر، «فالدم علي يدي أنا» (دم الضحايا اليابانيين). رجل الدولة (وضرورة الدولة هو أن تكون قوية) هو صاحب القرار في شأن القوة التي اخترعها العالِم.

الشرّ التكنولوجي خاصية مُطبّعة لمركب سياسي عسكري تكنولوجي، وليس إثم أفراد أو منظمات خاصة. شرٌ عام وليس خاصاً، وبصورة ما يبدو تعميم الشر أشبه بنزع له، بخاصة أن ارتكب على يد “«سلطات شرعية». هنا لا أحد يُلام او يحاسب أو يُحمّل المسؤولية. فالتقدم التكنولوجي مرغوب (وله الفضل في كمبيوتراتنا وفي الانترنت وأشياء كثيرة…)، وهذا القتل النظيف يترقى شيئاً فشيئاً ليكون من طبائع الأمور.

في زمن ترومان وأوبنهايمر كانت السلطات الشرعية هي الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، والديمقراطيات الغربية بخاصة، فيما الشر هو «المحور»: ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان. اليوم، في زمن «الحرب ضد الإرهاب» السلطات الشرعية هي الدول، والشرّ هو الإرهاب. الإبادة تصير غير مرئية، إنها اختصاص سيادي للدولة (سأخصّ هذه القضية بتناول مستقل).

5

لكن ما هو الشر؟ في تعليقها على غرف الغاز النازية قالت آرنت إنها ما كان يجب أن تحدث. جملة بسيطة جداً، جرت على لسانها بتأسف وحرج في المقابلة ذاتها التي ذكرت فيها إنها لم تصدق بوجود غرف الغاز أول ما سمعت بها لأنها لم تكن ضرورية عسكرياً. فإذا ربطنا بين الجملتين أمكن أن نخرج بتعريف صوري للشر بأنه ما كان يجب ألا يحدث وما كان حدوثه غير ضروري. أي الأذى الذي لم يكن فاعلوه مضطرين لفعله أو تقتضيه مصلحة لهم لا تتحقق بدونه. قد نفهم شراً اضطرارياً، لنقل مثلاً أن تقتل من يهاجمك بغرض القتل. لكن قلّما تكون الأمور بسيطة بهذا القدر. فمثلاً قد يقرر النظام الأسدي اعتقال متظاهرين وثائرين عليه لأن له مصلحة في ذلك، أو لأن «ضرورة عسكرية» تملي عليه ذلك. في هذه الحالة قد نكتفي باستنكار التفنن في تعذيبهم أو إجبارهم على اغتصاب بعضهم، أو قتل الكثيرين منهم بعد آلام لا توصف! أفترض أن موالين من غير المتماهين كلياً بالدولة الأسدية الباطنة يتحفظون عن أسوأ ممارساته في التعذيب والاغتصاب (هذا إن لم يقاوموا معرفة شيء عنها)، فهل يبقى تحفظهم أخلاقياً، إن تفهموا الاعتقال ذاته ومواجهة ثورة المحكومين بالعنف؟ وهل ضرورة سلطة غير شرعية (غير منتخبة من قبل المحكومين) تبقى ضرورة معقولة يمكن تفهمها؟ أعني بالضرورة المعقولة ما يمكن أن يكون قاعدة عامة تسري على جميع الناس في شروط مقاربة. ليس شرعياً أن يقرر أي صاحب سلطة عمومية أنه يحتفظ بهذه السلطة إلى الأبد، لأن هذا لا يمكن أن يكون حقاً قابلاً للتعميم. ويحق لك بالمقابل ما إذا مارس مثله الآخرون لم يلحق ضرراً بأحد (أو تجبر الأضرار وفق قواعد عامة مطردة؛ تصور الشرعية هذا مستمد من الأمر المطلق الكانطي: افعل وفقاً للقاعدة التي تود لو يفعل بمقتضاها جميع الناس، كما لو أن هذه القاعدة قانون يعمّ الجميع).

فهل ثم هناك شرٌ ضروري؟ تبدو الضرورة منزلقاً نحو تقبل ضرورات إضافية، قد تأخذ شكل «شر أصغر» يُتفادى به شر أكبر (وهو ما رفضته حنة آرنت لكون الشر الأصغر شراً بدوره، ولأن «الشر الأكبر»، وهو نزع إنسانية الناس وجعلهم نافلين على يد قوى شمولية، تمهد له في تحليلها شرور صغيرة من صنف العزلة والاقتلاع وتذرر المجتمعات). لكن من جهة أخرى يقود إنكار الضرورة جملة إلى مسالك تمامية، تساوي بين المعتدي والمدافع عن نفسه في المثال الذي تقدم، وينكر إقدامك على فعل شيء كنت تفضل تفاديه لولا الاضطرار. لدينا مسألة حقيقية هنا، وهي تحيل في تصوري إلى من يقرر بشأن الضرورة: يشيع أن يقرر ما هو ضروري صاحب السلطة، الأقل اضطراراً بحكم سلطته، والقادر فوق ذلك على إلحاق الضرر بالغير. فكأننا هنا نحكّم الدولة الأسدية في شرعية تسلح الثائرين السوريين عليها، وهي التي واجهتهم بالحرب منذ البداية. ضد ذلك، أتصور أن الضرورة التي يمكن قبولها هي التي يقرر بشأنها المُعرّضون للضرر أو الشر، مثلما أن من يقرر بشأن عدالة قرار سلطة عامة هم المتأثرون به، ومن يقرر في شأن شرعية سلطة هم المحكومون بها (ولذلك يجب أن تنتخب السلطة كي تكون شرعية)، ومن يقرر ما إذا كان تعدد الزوجات عادلاً هو النساء لأنهن هن المتضررات منه. ليست أجهزة المخابرات هي ما تقرر في شأن ضرورة التعذيب، بل من يُحتمل أن ينالهم التعذيب، أي عموم السكان (وعموم البشر).

على هذا النحو يمكن قلب الضرورة من أن تكون سنداً للقوي إلى حليف للأضعف.

6

قد نفكر في العلاقة بين الضرورة والشر من وجه آخر. الشر مسألة أفعال وليس مسألة أشخاص أو فاعلين. أعني أن هنا أفعالاً شريرة، أفعالَ إيذاء وإلحاق ضرر بالغير، ومن يمارسها يصير شريراً. لا يلزم أشرار من أجل فعل الشر، ولا ينبغي بحسب آرنت، ثم بحسب باومان (في الحداثة والهولوكوست) وكرستوفر براوننغ (في Ordinary Men) من دارسي الهولوكوست، وآخرين، أن يكون مرتكبو الشر ساديين أو منحرفين أو معادين للمجتمع. يصير الواحد منا شريراً بممارسة الشر على نحو ما يصير مُدخّناً بممارسة التدخين، وكاتباً بممارسة الكتابة، وطائفياً بممارسة الطائفية. وما تقدمت الإشارة إليه من تعويد على الشر وتمرس به يندرج في هذا المعنى. الجلادون الأسديون لم يكونوا جلادين دوماً، ولم يولدوا جلادين، بل صاروا جلادين. والفعل يجري في شروط لها خاصيتان أساسيتان. الأولى أنها معطاة لنا سلفاً، تؤطر أفعالنا، فلا سبيل لنا لتجاهلها؛ والثانية أنها مع ذلك لا تحتم تحتيماً كلياً مساراً للفعل ثابتاً. نعرف من تجاربنا وتجارب من حولنا أننا لا نتصرف حتماً بصور متماثلة في أوضاع متماثلة، هذا رغم أن تصرفاتنا تجنح نحو تماثل أكبر كلما كانت الشروط أشد قسوة، حتى يغلب التماثل في شروط انكشافنا التام أمام قوى وحشية. أي حين تأخذ الضرورة شكل الضرر المُحطِّم للجسد. تحت التعذيب الأقسى، صنفه الإبادي بخاصة ((وبدرجة أقل التعذيب الإذلالي، وأقل بعد في التعذيب الاستجوابي؛ مقالتي: الحب، التعذيب، الاغتصاب و…الإبادة))، يجنح الناس إلى التصرف بصور أقل تغايراً مما في شروط آمنة أكثر.

لكن حتى في أقسى شروطنا نقاوم، ولا «نفصل» أو ننقلب إلى «مسلمين» ((حول «المسلمين» في معسكرات الاعتقال النازية، تنظر مقالتي: في المسألة الإسلامية)) إلا حين تنهار كل مقاومتنا، ولا يبقى منا غير جثة لم تمت، أو «جثة تسعى» بعبارة بريمو ليفي (في If this is the man). في غير هذه المرتبة الوجودية الثالثة التي تضاف إلى الحياة والموت بحسب جيورجيو أغامين (في Remnants of Auschwitz)، لا تتحكم بنا الضرورة، وإن تكن شروط فعلنا معطاة سلفاً، على نحو يحد من تحكمنا بها.

هذه الشروط المعطاة سلفاً هي ضرورات لا بد من أخذها بالاعتبار. الفعل الأخلاقي يجري في هذه الشروط، وهو بهذا المعنى لا يستطيع تجاهل الضرورة. بل قد يمكن القول أننا لا نكون فاعلين أخلاقيين إلا حين نفعل خيراً في شروط غير مؤاتية، وحين نتجنب الإضرار بغيرنا رغم الضرورات. نكون أخياراً حين نرفض إلحاق الضرر بغيرنا، رغم أنه يمكن لمن نلحق بهم الضرر بالذات تفهم الاضطرارات التي قادتنا إلى ذلك. من لا يعترف على رفاقه تحت التعذيب يحظى بالتقدير، لكننا نتفهم من يعترف ولا نعتبر أنه قام بفعل غير أخلاقي. ولأننا نتفهم المضطر ولا نلومه، فإننا نحتقر من يبادر إلى الشر متطوعاً غير مضطر. ثم أننا لا نثني كثيراً على من يفعل الخير في أنسب الظروف، مثل الغني الذي يتصدق، أو من يكتم سراً اؤتمن عليه دون أن يكون معرضاً لضغط أو تهديد، مثلما أننا لا نثني على من يضطر لفعل الشر (وإن لم نلمه). لو كانت الظروف مناسبة دوماً لما كان في فعل الخير فضل، ولما كان فاعل الخير فاضلاً. والشرير بيننا ليس من أُجبر بالقوة على الإيذاء، بل من كان يستطيع ألا يؤذي، لكنه آذى.

الضرورات موجودة، لذلك يجب أن نقاوم تحكمّها، وأن نكون أخلاقيين، والضرورات ليست كلية القوة، لذلك يمكن أن نقاوم تحكمها، ونستطيع أن نكون أخلاقيين. ليس في الشؤون البشرية ما كان يمكن ألا يجري بصورة أخرى، تقول آرنت (في Between the Past and Present). الحتمية قاسرة، لكن في الإنسان منزع أصيل، هو الكرامة، لمقاومة القسر حتى في أوضاع قصوى مثل سجون التعذيب ومعسكرات الاعتقال. لا تكاد تكون هناك أفعال أرفع أخلاقية من الإيثار في سجن تدمر مثلاً، حين يفتدي سجين زميلاً له فينال تعذيباً يصعب تقديره، قد يعطبه أو يقتله. هذا فعل حرية وشجاعة، كانت الضرورة تدفع نحو نقيضه.

7

في سياقنا السوري طوال أكثر من ثماني سنوات وقعت أشياء كثيرة، صغيرة وكبيرة، كان ينبغي ألا تقع، وما كان موقّعوها مضطرين لها بأي دلالة لمفهوم الضرورة. في أمثلة كثيرة كانت هناك صفة طوعية وحرة وإبداعية في الشر هي ما تقلق، بل ما تزلزل النفس. هذا لأنها تقول إن الإنسان ليس أميل للخير إن لم يكن مضطراً، إنه يجتهد لممارسة الشر وقد يبدع في ممارسته. إن كان داعش مثالاً للشر المزلزل للنفس فبالضبط لأن شره متفنن، مركب ومتروى فيه، ليس «ضرورياً» بحال. وهو بعد ذلك شر عاشق لنفسه، يستعرض نفسه علانية ويفخر بنفسه. ليس هذا شراً مبتذلاً، ليس شراً بيروقراطياً أو إدارياً من الصنف الذي مارسه النازيون. حولت النازية الشر إلى صناعة وإنتاج للموت بالجملة، فجعلته مبتذلاً. وانتهت النازية إلى التسبب بدمار ألمانيا وتقسيمها، بقدر ما إن النظام كله اتجه إلى أن ينبني على صناعة الشر هذه. ليس كل شر كهذا. الشر الأسدي أقل صناعية وبيروقراطية، أقرب إلى فن للشر. أعتقد أن تجربة الشر النموذجية في «سورية الأسد» هي التعذيب، حيث يرسم الأبد على أجساد المعذبات والمعذبين أعماله الفنية ويصنع لنفسه ذاكرة موضوعية. لا يمنعه ذلك من القتل لأنه يبدو أن أجساد المقتولين تلزم فقط لتخريج فناني التعذيب. أما من لا يُقتلون من المعذبين، فيراد لهن ولهم أن يكونوا معرضاً دائما لإبداع فنان التعذيب الجمعي الأسدي (آمل أن أخص علاقة التعذيب كذلك بتناول مستقل).

هنا يمكن أن نتكلم على شر حميم، حين الحميمية تتناقض مع التجريد والبيروقراطية، وحين يقتل الناس بين يدي قتلتهم، بينما لا تزال أيدي هؤلاء على أجسادهم. هذا ظاهر أكثر بخصوص الاغتصاب الذي هو مزيج متفجر من الحميمية والانتهاك العنيف. وفي هذا يختلف التعذيب والاغتصاب عن كل من التجويع والقصف من بعد، بما في ذلك البراميل والكيماوي. ثم قد نتكلم هنا كذلك على شر كمالي، بمعنى غير ضروري، وبمعنى أنه خيار حر، مدروس ومتفنن فيه، وغير دفاعي أو اضطراري. ومن النمط الحميم شر الإسلاميين كذلك. وهو يقتضي تماساً جسدياً، بل يُفضَّل هذا التماس الجسدي، مع عنصر مشهدي مثلته استعراضات القتل الداعشية التي اقترب من محاكاتها جيش الإسلام في دوما. العنف هنا يستعرض ذاته في الحياة اليومية، يجري تطبيعه كمشهد يومي يجب أن يراه الناس. عنف الأسديين في هذا الشأن مختلف. فقد أريد له ألا يُرى. وكان من أشد عدوانية الدولة الأسدية ما استهدف مصورين و«مواطنين صحفيين»، العلنية والعمومية أساسيتان في تعريف عملهم.

نحن في الحالين أمام ورشات قتل، قد يكون إنتاجها للموت واسعاً في حالة الأسديين، لكن نمط إنتاجها ليس صناعياً مع ذلك، أقرب إلى إنتاج حرفي، أو «بضاعي صغير» إن استعدنا لغة ماركسية بخصوص الإنتاج المادي. في عمل حرفيي القتل هنا جانب فني تراجع أثره في القتل النازي المبقرط. في سورية تراجعت بقرطة الدولة والعقاب في الحقبة الأسدية مع تراجع الصفة العامة للدولة ذاتها وتقدم خصخصتها. ومعهما تراجع ابتذال الشر نحو صيغ أكثر إبداعية وأصالة. لكن هناك جانباً غير فني في نمط إنتاج الموت الأسدي، جانب بدائي ومطلق العشوائية تمثله البراميل. الشر هنا أقرب إلى جوهر منه إلى علاقة (وإن يكن جوهراً منتجاً)، يندرج ضمن عالم من جواهر أخرى: الأبد بخاصة، والطوائف كأطر اجتماعية للأبد، والسلطان كسيد مشخص وجوهر للدولة. عند الإسلاميين، إنتاج الموت أكثر حرفية بعد وأشد حميمية. وهم يبدون ملتصقين بأنماط القتل التأديبية المصممة كمشهد، التي تدرجه في حياة الجماعة كممارسة شرعية واجبة، دين.

8

في الحالات كلها، هذا مما «لا يجب أن يحدث». بخاصة منه ما يتضمن «شغلاً» على الأجساد قد يستغرق أياماً وأسابيع وشهوراً، من تعذيب واغتصاب وتجويع، لأنه إذ يُكتب على الجسد لا يُنسى ولا يمضي، يبقى حاضراً معنا كأنه جرح غائر يصيبنا الآن. لأنه ضرر مستمر. أضيف إليه التغييب القسري لأن له منطقاً خاصاً، يكبر مع مضي الزمن ولا يصغر، وهو ليس فقط لا ينسى، بل يصير حدثاً تأسيسياً لذاكرة المعنيين به، ولتعريفهم بالذات. في كتاب في السياسة وعداً تقتبس حنه آرنت عن كانت قوله إنه لا ينبغي أن يحدث في الحرب ما يجعل السلم اللاحق أمراً مستحيلاً. ترى ما الذي إذا حدث في الحرب يحكم بالاستحالة على السلم بعدها؟ لعله ليس الفعل الحربي ذاته، ليس مقتل المحاربين، ليس دماراً يقع في الحرب، بل ولعله ليس حتى مقتلاً عارضاً لمدنيين لا يُقطع بأنه جرى عمداً. ما لا ينبغي أن يحدث هو ما لا يقترن بالحرب نفسها، الشر المجتهد، المركب والمتفنن، الذي تبذل جهود لإتقانه، سواء كان بيروقراطياً ومبتذلاً مثل الشر النازي، أو كان شراً يمارس بحب وتفان، وصبر، مثل شر الأسديين، أو كدين وطلباً للمكافأة الأخروية مثل شر داعش والإسلاميين. لا شيء من هذا الشر كان اضطرارياً.

بالطبع هنا ينفتح الباب لتساؤل: هل يمكن لأي حرب أن تكون ضرورية؟ وهنا نقاش ممض: إن رفضنا الحرب في كل حال، فلن نشغل بالنا بتقنينها على نحو يحد من أسوأ شرورها، كأن لا نمارس أثناءها ما يحكم باستحالة السلام بعدها، وإن قبلناها كان محتملاً أن نقبل أشياء أخرى باعتبارها متضمنة في مفهوم الحرب ذاته، وقد يكون منها «الأضرار الجانبية» التي اشتهر بها نظام القتل الأميركي الفائق التطور تكنولوجياً في زمن «الحرب على الإرهاب». من هذه الأضرار الجانبية مثلاً 1600 مدني من الرقة سقطوا أثناء حصارها عام 2017، بحسب تقرير صدر في نيسان الماضي عن منظمة العفو الدولية. مفهوم «الأضرار الجانبية» الذي يذكر بالآثار الجانبية للأدوية يجمع بين ابتذال الشر التكنولوجي وعاديته، وبين ابتذال الكلام عليه أو تغطيته في الإعلام بصورة تحتّمه وتحثّ على قبوله من طرف «المراقبين المحايدين». هذا الابتذال المضاعف يُطبِّع الشر، بل يكاد يطلب الإعجاب بأناقته وتحرره من الحميمية.

لدينا سلفاً ثلاثة أنماط للشر، بيروقراطي ومبتذل هو الذي شخصته آرندت في آيخمان في القدس، وحميمي وإبداعي مثل الشر الأسدي، ومبتذل على نحو مضاعف أو مطبع، مثل شر «الحرب على الإرهاب» الأميركي والإسرائيلي. يمكن لذلك أن يكون منطلقاً لتصنيفات أقل خشونة وأكثر رهافة، تنظر في أشكال التنظيم السياسي والاجتماعي وراء أنماط الشر المختلفة، وسويّاته التكنولوجية، وسوابقه وديناميكياته، ونظم تبريره الإيديولوجية، مما هو مهم ومستحق للجهد.

ومما يعطي تفكيرنا السياسي بعداً غائباً، يهدد استمرار غيابه في هذا الزمن «اللاإيديولوجي» بتجريد الصراعات السياسية الأشد كلفة من القيمة، وبإلغاء معنى السياسة ذاتها.

هذه المادة جزء من «جريدة سميرة»، القسم الذي تحضر سميرة الخليل في نصوصه حافزاً أو موضوعاً ورمزاً.

موقع الجمهورية

———————————-

أرض المَباد: حيث لا صفح ولا وعد/ ياسين الحاج صالح

هل يمكن الصفح عمّن يُلحق بنا أذى جسيماً، ويجعل من ذلك مسلكاً مُطِّرداً له؟

يُحتمل لمزيد من الشر أن يُرتكب إذا لم نطلب الصفح ممن آذيناهم، أو كان في ما ارتكبنا سلفاً من شرور ما يقطع علينا خط الرجعة، حتى لا يبقى مزيد من الشر حين يكتمل تدمير كل ما نطال. هذا بصورة مُجملة ما وقع في سورية: ذهابٌ إلى النهاية، إلى حدود عدم تصديق ما وقع فعلاً لأنه لا يُصدَّق. نحتاج من جهتنا إلى انتهاء الأذى والصفح، ليس فقط لأن من شأن عدم الصفح أن يأسرنا، مع أعدائنا، في دائرة مغلقة من الشر، وإنما كذلك كي لا نقع في عالم يتجاوز ما يحدث فيه قدرتنا على التصديق، فننتهي إلى التشكك في كل شيء.

هذه المقالة، الثانية من أربع مقالات تتفاعل مع أفكار حنة آرنت، تنظر من ضمن السياق السوري في الصفح (والوعد)، خاصيتيّ الفعل السياسي بحسب الفيلسوفة الكبيرة، ومن خلالهما في العلاقة بين الدولة والزمان. الأبد، اسم هذه العلاقة خلال نصف القرن الأخير، يحول دون العفو والوعد معاً، ويغلق دائرة الشر على السوريين. الشر في تعريف موجز هو الأذى الذي يلحقه الإنسان بغيره، مسألة فعل وليس مسألة دين أو هوية أو اعتقاد. الشرير هو من يؤذي غيره من البشر والأحياء.

1

لا يقتصر أمر «الدولة» في سورية، وقد كانت طليعية في الشر وفاعله الأساسي، على أنها لم تحاور في أي وقت معترضين عليها، يبدو بالأحرى أنها تفتقر إلى القدرة على الحوار مع نفسها، أي إلى التفكير بحسب حنة آرنت. يبدو بشار الأسد خلال نحو عشرين عاماُ مثال الشخص الذي لم يتطور له ضمير عبر مقاومته للتفكير، أو ربما خوفه منه. التكوين الآيخماني لبشار، وعجزه عن تمثّل الغير أو النظر في أفعاله من موقع خارج نفسه، يظهر في كلامه. الرجل يسارع إلى إعطاء جواب على كل سؤال يعرض له، ما يصلح مقياساً لانعدام المسافة بينه وبين نفسه، مسافة التفكير في الواقع. لا يأخذ وقته، لا يتملى في أمر. خلا من التعدد داخل نفسه، فلم يبق له داخلٌ يتحرك فيه بحرية. التفكير هو هذه الحركة داخل النفس.

وما يصح على بشار يصح على الدولة التي ورثها. فهي تفتقر إلى التعدد على أي مستوى من مستوياتها، التعدد الذي كان من شأنه أن يُولّد لها مساحة داخلية للنظر والمراجعة. للحظةٍ فكَّرَ فاروق الشرع، فكان أن حُجِر عليه. ولعل ضباط «خلية الأزمة» اغتيلوا في تموز 2012 لأنهم شكلوا ضرباً من تعددية لا تناسب دولة اختارت الحرب المطلقة سياسة وحيدة. إلغاء التعدد يقتضي القتل الفعلي أو السياسي.

لدينا هنا معطى أول: دولة لا تعدد فيها، ولا داخل لها، ولا تفكر.

ثم أن الأمر لا يقتصر على أن «الدولة» التي لا تفكر لا تطلب الغفران أو تعبر عن الندم، بل إنها تحتكر لنفسها أفعال العفو والمسامحة، على وفرة ما ارتكبت هي من جرائم. بالعكس، تبدو الجرائم الكبيرة مثل حاجز يحول دون التراجع، ولا ينفتح على غير جرائم أكبر.

وأكثر من ذلك، لا يبدو أن من تقع عليهم الجرائم الأسوأ في وضع يؤهلهم لطلب الاعتذار. إنهم مجردون من الشرعية ومن الحق في المطالبة أياً يكونوا، وهذا بقدر ما يبدو أن الدولة غير قابلة للإدانة. وقت طُرحت فكرة «المصالحة الوطنية» أيام «ربيع دمشق»، وجرى الكلام على الاعتذار ورد المظالم، جاء الرد من أوساط النظام يستنكر الطرح لكونه يُضمر أننا في صراع أهلي، وأن من يقولون ذلك طائفيون وغير وطنيين. هذا نزع لشرعية المُطالَبات بِقدرٍ من العدالة، ولشرعية المُطالِبين، وقد قوض في المهد إمكانية التعافي الوطني بعد «الحرب الأسدية الأولى»، وفرص ظهور ثقافة سياسية جديدة، أكثر انفتاحاً على التعدد السوري وعلى العدالة. كان امتناع اعتذار النظام من ضحاياه مسيجاً بجدران إيديولوجية سميكة، فوق الجدران الأمنية (أسهم في بناء بعضها بعض ضحايا الجدران الأخيرة)، مما أحاله إلى مجال ما لا يُفكَّر فيه.

نحن في عالم يبدو القول فيه إن المؤذي العام هو الدولة، وهي من يتعين أن ترجو الصفح من ملايين آذتهم وأهانتهم، بمثابة جنون. ووفقاً لمنهج قروسطي مُجرّب، يجري تعذيب الأفراد والمجتمع لإخراج الجن من جسديهما. ولأن الأذى هنا ليس عارضاً، ليس «أخطاء فردية» على ما يحب بشار أن يقول، فإن باب الجريمة وحده يبقى مفتوحاً أمام «الدولة» لحكم البلد.

طلب العفو ممتنع، والجريمة لها مستقبل. إنها دولة. هذا مُعطىً ثان، أساسي.

ما حدث في الماضي لا ينعكس، لكن يمكن للصفح أن يترك السيء الذي وقع وراء ظهورنالسنا في وضعية صفح أو عفو محتمل هنا. آرنت قرنت الصفح باستغفار الجناة. قالت إنما حدث في الماضي لا ينعكس، لكن يمكن للصفح أن يترك السيء الذي وقع وراء ظهورنا. قالت كذلك إن ما يحدث في المستقبل لا يمكن التنبؤ به، لكن يمكن للوعد أن يتغلب على امتناع التنبؤ. جاء ذلك في سياق تناولها خصائص الفعل الذي تميزه من جهة عن الكدح الذي يقيم أود الحياة البيولوجية، حياة الإنسان كحيوان خاص، وعن العمل الذي ينتج أشياء معمرة وتقوم عليه حياة الإنسان العامل، ومن جهة أخرى مجال الفعل هو اجتماع الناس وتعاونهم وتنسيقهم وترتيب علاقاتهم، وعليه (وعلى الكلام) تقوم السياسة.

قد يُعترض على استخدام مفهوم الفعل وخصائصه في سياقات سياسية وفكرية مغايرة عمّا لدينا من حيث المخيلة والذاكرة، ومن حيث المسارات التاريخية والتراث، ومن حيث التجارب السياسية الأحدث. يبدو هذا وجيهاً للوهلة الأولى. لكني أتبينُ ملاءمة خاصة بين خاصيَّتيّ الفعل الزمانيتين، اللاانعكاسية واللاتنبؤية، وبين الشكل الخاص لسياسة الزمان في سورية خلال نصف قرن، الأبد. فالأبد قبل كل شيء هو إلغاء للزمان ذاته، عبر إلغاء الأفعال المنتجة لتغير الزمن مثل العفو والوعد. نسمح للماضي بأن يمضي في حال سبيله حين نعفو، ونمهد الدرب الآمن إلى آت مضمون حين نَعِد، فنصنع بذلك الماضي والمستقبل كآنين متمايزين عن الحاضر. أفكار آرنت في هذا الشان، العفو عما وقع والوعد بما يأتي، تضيء جانباً من وضعنا من حيث أن إبقاء الماضي والآتي مزامنين للحاضر يحكمان بامتناعهما، العفو والوعد، في توافق مع الأبد وامتناع السياسة ذاتها. ذلك أن سياسة الأبد ليست غير إبادة للسياسة، إلغاء لها كفعل للناس المتعددين تعدداً فاعلاً على بعضهم ومع بعضهم، وكتبادل للوعود والصفح، وللكلام.

2

رُكنا سياسة آرنت، الفعل والكلام، مُحتكَران من قبل الفاعل السياسي الحصري، الدولة السلالية، في تجربتنا السورية. يحدث أن يعفو الناس عن بعضهم ويعِدوا بعضهم في بيئاتنا الاجتماعية كما في غيرها، لكن مجال العفو والوعد شهدا تضيقاً مطرداً مع تضيق الحياة السياسية، على نحو جعل من روابطنا الأهلية أو العضوية نطاقات شبه حصرية لهذين الفعلين، مع نزع صفتهما الوطنية والعامة، والسياسية. ووفقاً لهذا التقدير، يأخذ التحرير السياسي معنى معاكساً: نزع الصفة العضوية الحصرية للعفو والوعد، وانفتاحهما على إطارات أوسع، عامة وتعددية، تشمل الدولة.

في نصف قرن من التشكيلة الأسدية لم يطلب الصفح من ارتكبوا أسوأ الجرائم، فلم يمض الماضي. الواقع أنه يمسك بتلابيبنا كأنما وقع للتو. يمسك بتلابيب النظام أيضاً. إذ لا تستطيع دولة الأبد السلالية أن تحبس السوريين الواقعين تحت سلطتها في حاضر مؤبد، بما يقتضيه ذلك من منع الماضي من المضي، دون أن تحبس نفسها كذلك. تُسمِّر نفسها كحارس على باب السجن. هذا بينما يبقى المستقبل ممتنعاً على التنبؤ، مصدر مخاطر غير متوقعة، ولا يعد من يستطيعون الوعد بشيء يكون بمثابة جزيرة يُرسى عليها في بحر من اللاتوقع. إذ يُعين الوعد والعفو على التغلب على خاصيتي الفعل اللاانعكاسية واللا تنبؤية بحسب آرنت، فإنهما يجعلان السياسة التي تقوم على الفعل، اجتماع الناس وما يُحدِثون من بدايات ومبادرات وإبداع (وتبادلهم الكلام)، ممكنة. شروط السياسة تحدد إمكانية الوعد والعفو في كل حال، وبصورة مضاعفة في شروط الأبد الذي يقوم عليه الحكم السلالي: حيث الماضي لا يمضي، وحيث الآتي يُمنَع من القدوم. الأبد لا يوجد إلا في شكل تأبيد الحاضر.

وبينما يقترن تعاقب الزمان وتغيره مع تعدد المجتمع وتغيره بدوره، عبر إنتاج الناس لأفعالهم وتفاعلاتهم، يقترن الأبد مع الواحدية وإلغاء التعدد. ونفي التغيّر أيضاً.

3

هل كنا نصفح لو طُلب منا الصفح؟ في نقاش عام يعقب طلب الصفح، أعتقد أن «حزب» الصافحين المسامحين سيكون أقوى حجة. نريد أن نصفح ونسامح كي نتغلب على مشاعر الأسى والحسرة. أسى على الخسارة، وتحسراً على استمرارها. في ظل الأبد، الخسارة مستمرة، كأنها تتجدد كل يوم، لا يسعفنا عفو يتغلب على ما وقع ولن ينعكس (ولا نُوعَد بما يهدئ خوفنا من المستقبل).

هل العفو ممكن من طرف واحد؟ يبدو هذا مستحيلاً على المستوى الجمعي، إن كان ممكناً على أي مستوى فردي. يلزم لمجرد التفكير في العفو أو الصفح توقف الشر وكبح جماح الأشرار من جهة، وبوادر اعتراف على الأقل بما وقع لمن نالهم الأذى من جهة أخرى، بما يساعد على الحِداد وطيّ الصفحة.

وفي كل حال، نعفو عن مرتكبي الشر وليس عن الشر ذاته، عن أشخاص وليس عن أفعال مؤذية. نعفو عن الشرير إن هو طلب العفو كي نقطع مسلسل الشر، وليس عن أفعال الشر التي نصبو من العفو، بالعكس، أن يضعف إمكانها ويقوينا في مواجهتها.

سورية اليوم ليست إطاراً للصفح ولا للوعد، لا ماضٍ نتغلب بالعفو على حقيقة أن ما وقع فيه لا ينعكس، فنتركه يمضي وينقضي، ولا مستقبلَ نعرف بالوعد كيف نسير نحوه بثقة، فنجعل من الآتي حليفاً لنا. ما وقع من هولٍ مستمرٌ في الوقوع وعدم الانعكاس، وما لا يمكن توقعه مستمرٌ في الانهيار فوق الحاضر ونثر الحطام حوله، مثل «ملاك التاريخ» في أطروحات والتر بنيامين في في مفهوم التاريخ. كان من شأن إطلاق سراح الماضي بالصفح أن يساعد على النسيان، ومن شأن الوعد أن ينزع الخوف من الآتي المجهول، فيوسعان معاً من مساحة الحاضر، يفتحانها على ماض يتراجع وعلى مستقبل ينفسح. بعبارة أخرى، يساعد الوعد على حمايتنا أفراداً ومجتمعاً من المستقبل الذي لا يعد من تلقاء نفسه بغير المجهول والمفاجئ والخطر، ويساعد الصفح برمي أثقال الماضي الذي لا سبيل إلى تغييره عن كواهلنا، أثقالٌ من شأنها سحقنا في النهاية تحت وطأة الغل والكراهية والثأر. في غيابهما معاً، نعيش في حاضر ينسحق بين ماض لا يمضي وبين مستقبل يسير القهقرى ولا ينفسح. محاصرين بين «ملاكي تاريخ» شيطانيين: أحدهم يمسك بنا من الخلف، ويُبقي أقسى تجاربنا حاضرة معنا لا تتقادم، والآخر يقف في وجهنا مثل سد كتيم لا نرى من خلاله ولا نستطيع التخطيط والاحتساب. قد يمكن تعريف الأبد بهذا الحصار بين ملاكي شر.

يلغي الأبد احتمال أن يكون المستقبل مختلفاً عن الحاضر بأي صورةظاهرٌ أن الأبد ليس مجرد شعار لدولة الأسديين، وليس أمداً زمنياً طويلاً جداً، بل هو سجن زمني ضيق، ينشأ من انسحاق الحاضر بين ما لا ينعكس من سوء وقع وما لا يُتنبأ به من خطر داهم. ما كان من شأنه أن يشكل حاضراً فسيحاً هو ما يثابَر على إلغائه: دفع الماضي إلى الوراء بالصفح، ودفع المستقبل إلى الأمام بالوعد. فبما هو إلغاءٌ للوعد، يلغي الأبد احتمال أن يكون المستقبل مختلفاً عن الحاضر بأي صورة. وبما هو رفض لطلب العفو، فإنه يطابق بين ما كان وما سيكون، فلا تخفُّف، ولا وداع للماضي. إنه، مرة أخرى، إكراه على العيش في أسر حاضر مؤبد.

والأبد هو ما يحكم على سورية أن تكون أرض مَباد، لا «أرض ميعاد» أو وطن وعود، أرض لعنات لا أرض صفح وغفران. ليس ما وقع في البلد طوال نحو تسع سنوات أسوأ مما في وقع في بلدان أخرى كثيرة، لكن الخاصية الأشد شؤماً لما وقع في سورية هو أن منبع الشر الأساسي يعاد إقراره عملياً دون أي تعديل، ودون عوض من أي نوع للضحايا، ودون اعتراف بأن لهم قضية. وهو ما يرجح احتمال أن الشر الأكبر من كل ما عرفنا من شر لا يزال أمامنا. نعلم بالمقابل أن النازية أُسقطت وتحقق مقدار من العدالة للضحايا، ونال الناجون تضامناً عالمياً واحتراماً كبيراً، وتسنت فرص للحِداد على من لم تُكتب لهم النجاة، وتُرعى ذكراهم إلى اليوم بمشاركة واسعة وبسخاء. ضحايانا أقل بكثير، هذا صحيح، لكن الأبد مستمر، والإبادة، وليس هناك أي مؤشرات على أن ما يقتضيه الأبد من إبادة سياسية قابلة للتسييل إلى إبادة فيزيائية سيتوقف حين قد يتوقف جريان الدم. هذه وضعية مفتوحة على دمار لا نهائي. وأجسر على القول إن هذا شر أكبر من شر آيخمان، لأنه وإن لم يقتل الملايين بعد، فإن ما يبدو من إقرار دولي للحصار في الأبد (خلافاً للنازية، وقد كانت لديها تطلعات أبدية مشابهة)، يجعل أبدنا مفتوحاً حصراً على مزيد من اللاعدالة، ومن الحرمان من حداد، ومن إهدار الذكرى وحماية الذاكرة. على قتل لا ينتهي.

العفو، والتسامح كشكل انتقالي للمجتمع، ممتنع كلياً في مثل شروطنا، الخالية من التعدد، والقائمة على احتكار المجرمين للعفو، وعلى الحرب ضد المستقبل.

4

لعله يلزم شيئان من أجل تأسيس العفو والتسامح. أولهما تجربة عدالة مؤسسة في شكل عقاب على الجرائم الأكبر، ثم الاستغفار أو طلب الصفح. إذا صفحنا دون عدالة، فسنفعل ذلك تكرُّماً، من أجلنا لا من أجل من طلبوا العفو، فلا ينفتح ذلك على مصالحة واحترام. وإذا بالعكس تحقق قدر من العدالة دون عفو، كان محتملاً أن يتبادل الجناة والضحايا المواقع على ما حصل في العراق بعد سقوط نظام صدام.

التسامح، أو «التصافح» كتبادلية، لا قوام له إن لم يؤسَّس على العدالة، بما فيها المحاسبة على أسوأ الجرائم. كان لبنان خلال ما يقترب من ثلاثة عقود مثالاً لشكل متعفن من التسامح المنفصل عن العدالة، كثّفه شعار عفى الله عمّا مضى. الماضي لم يمضِ بالضبط لأنه أريد له أن يمضي دون عدالة، دون تجربة مؤسسة لتسامح معافى وللعيش المشترك.

ولا تطرح الإسلامية، وفي سجلها جرائم ارتفعت لأن تكون نهجاً مثل الأسديين، سؤالاً مختلفاً بخصوص اللانعكاس واللاتنبؤ، وبالتالي وجوب العفو والوعد كأفعال تعلو على الرابطة الدينية ولا تنحصر فيها. وعلى أي حال، ليس هناك مثالٌ معلومٌ طلب إسلاميون فيه الصفح على شر ارتكبوه. عند الإسلاميين، السنيين منهم والشيعة على حد سواء، ثمة ربط جوهري بين العدالة والهوية: شرعُنا هو شرع رب العالمين، إذن نحن عادلون! نحن ورثة آل البيت والحسين المظلوم، إذن نحن عادلون! وفي الحالين لا نطلب عفواً من أحد لأننا على الحق في كل حال، ولا نعد بشيء غير أنفسنا، نحن الوعد. هذا باطل. فالعدالة مسألة دور وليس مسألة هوية، مسألة ممارسات فعلية وليس مسألة وعي ذاتي. فك الارتباط بين العدالة العامة والهوية الخاصة هو كذلك من ألف باء مقاومة الطائفية.

5

ماذا نفعل حين لا مجال للوعد في وجه ما يمتنع التنبؤ به، ويكون ذلك تجربة جمعية؟ ربما ننذر بالمخاطر، نمارس الوعيد كأنبياء غاضبين، ننذر بخراب عظيم قادم. كان التنبؤ هو الشكل الأبرز للسياسة في سورية قبل الثورة.

ثم ماذا نفعل حين يمتنع الصفح ولا يطلبه الجناة المعتدون؟ نلعن، وندعو بلعن روح الشرير. هذا شكل للسياسة ظهر بقوة بعد الثورة السورية. يحل المنذر واللاعن محل السياسي. ينفتح عالم ديني من نوع ما بقدر ما ينغلق عالم السياسة. قد يمكن تعريف أرض المَباد بهذا الانقلاب لعالم دنيوي تاريخي إلى عالم ديني بتوسط الأبد.

وبقدر ما إن الأبد ليس شيئاً آخر غير الموت، فإن فُرصنا في تجاوز هذا العالم الديني مرهونةٌ بقدر كبير بالانتهاء منه (الأبد)، وعودة الزمان مجلى للفعل والتغيّر. والحياة.

هذه المادة جزء من «جريدة سميرة»، القسم الذي تحضر سميرة الخليل في نصوصه حافزاً أو موضوعاً ورمزاً.

موقع الجمهورية

—————————

أصوات الغائبين: أفكار لإصلاح التفكير/ ياسين الحاج صالح

تُعرِّفُ حنة آرنت التفكير بأنه حوار مع النفس. وهي تنسب هذا التصور إلى «التراث الغربي»، وتعيد أصوله إلى أفلاطون. فكأنما في التفكير تزدوج النفس إلى متكلم ومخاطب، يتحاوران في شأن ما من أجل معرفة أفضل، وهذا مثلما كان سقراط يتحاور مع أثينيي عصره، ومثلما سمحت ديمقراطية أثينا بأن تكون السياسة اجتماع المواطنين وتبادلهم الكلام. التجربة السقراطية التي حمّل أفلاطون تفكيره الخاص على منهجها الحواري المولد للأفكار تكمن في خلفية تصور التفكير هذه. وفي اتصال الحوار السقراطي بديمقراطية أثينا ما يسبغ صفة سياسية على التفكير بما هو كذلك، مثلما يضفي صفة حوارية على الديمقراطية التي قضت بإعدام سقراط لاحقاً. لكن مثلما استُبعِد من الحوار وقتها، ومن الديمقراطية، النساء والعبيد والأجانب (أو غير الأثينيين)، وقد كانوا نحو 90% من سكان أثينا، فإن هذا الثالوث لا يزال أقرب إلى الغياب كذلك من مفهوم التفكير كحوار. قد يُحال الغائب إلى موضوع يجري الكلام عليه، لكنه في كل حال لا يمثل نفسه، لا يتكلم ولا يُخاطب. فإن كان لا يستطيع أن يتكلم، مثل أجنبي لا يجيد لغة أهل البلد، أو مثل غير البشر من الأحياء، كان من المحتمل لغيابه من الحوار، ومن السياسة، أن يُيسِّر أمر إساءة معاملته، أو حتى أن يفتح الباب لإبادته أو التسبب بانقراضه، مما هي أوجه أساسية لواقع العالم اليوم.

في أوروبا في أزمنة لاحقة ساد المونولوغ المسيحي، واقترن ذلك بزوال واسع للتفكير نفسه لمصلحة الاعتقاد والعقيدة المعصومة، التي «يُحرم» من يتأوّلها بصورة مغايرة، وقد يقتل. وفي المجال الإسلامي، دان الأمر كذلك للعقيدة القويمة التي جرى الاستناد إليها لإخراس أو استئصال أصوات مغايرة. التفكير المتنوع الذي اقترن بالانفتاح على تراثات أخرى، ومنها اليوناني المترجم إلى العربية، زال لمصلحة الترديد، ترديد كلام المتكلم الأصلي: الله، وما نشأ من كلام حوله.

عموماً، اقترنت سيادة المعتقد التوحيدي بتضيق المساحة التي يتباين فيها المخاطب عن المتكلم وتجول فيها الأذهان، فضلاً عن استبعادات قوية هي بمثابة تبرع للغياب بأفكار وتصورات مغايرة. ضربٌ من تَقرُّب من الحق بقرابين من أفكار ضالة وأصحابها. أي باختصار، يقترن التوحيد بتضيق مساحة التفكير.

لم يبدأ ظهور أقوال جديدة في أوروبا إلا مع عصر النهضة. وتوافق ظهور أقوال وقائلين جدد في وقت لاحق مع انبعاث التفكير كحوار مع النفس ومع الديمقراطية الحديثة. وبعض مما كان «هو»، غائباً وغير معترف به كمتكلم أو كمخاطب شرعي، أخذ يصير مخاطباً وحاضراً في مسرح التفكير، وسياسته. أعني «الطبقة الثالثة»، ثم الطبقة العاملة، نساء، مُهرطقين في الدين وملحدين، وكذلك تعبيرات عن ميول وتجارب جنسية غير قياسية. على أنَّ تَسلُّلَ الغائب القديم جرى تحت رقابة المتكلم الحاضر، الدولة- الأمة، يقودها رجال الطبقة الوسطى المدينية الجديدة، البرجوازية، ويقبل الداخلون الجدد بهيمنته. بمشقة أخذ الغائبون، من «نساء وعبيد وغرباء»، يشقون طريقهم إلى مفهوم التفكير، يخاطَبون، ويتكلمون أو يخاطِبون هم أنفسهم. وبقدر لا يقل من المشقة امتلك هؤلاء الغائبون التفكير وأنتجوا خطابات وأسمعوا أصواتهم. والعملية بعيدة عن أن تكون مكتملة في أعرق الديمقراطيات الحديثة، بل هي تبدو اليوم متراجعة في كل مكان بالأحرى. وهي لم تكد تقلع في بيئات اجتماعية أخرى، منها بيئاتنا، فضلاً عن بدائيتها على الصعيد الدولي. وهذا الأخير صعيد حديث، أخذ يظهر بفعل نزع الاستعمار، ولا يزال بقدر كبير تحت هيمنة المستعمرين السابقين، في وحداته وقواعده ولغته. وتمثل فيه الدول المتكلمة كوحدات خالية من التعدد الذاتي.

سأقول هنا إن الديمقراطية تنزع بصورة ثابتة لأن تكون حوارية- ثنوية (ديالوغ)، وإنه مع ظهور مشهد عالمي متعدد الأبعاد، ثلاثي وأكثر، تجنح الديمقراطية نحو المحافظة وتشتغل كإدارة حصر وتغييب، في الداخل وفي العالم. وهو ما يعني إن صح أنه لا حل ديمقراطياً لمشكلة الغائب. لم تحل المشكلة في أثينا القديمة ولا في الغرب المعاصر.

تَعدُّدٌ أليف

حنة آرنت لا تنشغل بما يحدث للتفكير حين تتقارب تصورات المتكلم والمخاطب بأثر تحاورهما المستمر والتقارب المحتمل لأقوالهما وأفكارهما. ليس بعيداً عن مقاصدها يمكن تصور أن هذا التقارب يفقر التفكير الذي يتجه لأن يكون تكرارياً، فيخلو أكثر وأكثر من الطرافة والجدة. الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الليبرالية تقول أشياء متقاربة مما يفترض أنها موضع إجماع وسطي، ويعرض المفكرون المكرسون منزعاً سكولاستيكياً، يُغلِّب الحوار مع المراجع المعتمدة على التجارب المعاشة والمتخيلة. الفيلسوف تحديداً يبدو غربياً بالكلية، لا يحاور تراثات أخرى. فإذا كنا نقول أشياء متقاربة أو متطابقة، فلن ينتج حوارنا قيمة مضافة، ومن غير المحتمل أن يثمر تفكيري مفهوماً كحوار مع نفسي شيئاً طريفاً إن كان ليس ضمن المتاح من المحاورين لي من يقولون إلا ما يقارب قولي. وعلى هذا يمكن أن نبني منذ الآن أن تجدد التفكير رهن بتجدد التعدد في المجتمع، واليوم في العالم، وأن الديمقراطية التي لا تنفتح على تعدد متجدد، أو تكون منظومة مفتوحة، تتجه لأن تتصلب على نفسها وتحاصر نفسها بنفسها. هذا، ارتباط التجدد في التفكير بالتعدد، رأته آرنت نفسها، لكن التعدد الذي رأت فيها شرطاً للجديد في التفكير، كما للحرية، يتقابل عندها مع التوتاليتارية في أشكال عرفتها أوروبا مع النازية والستالينية، وليس مع أشكال داجنة من التعدد تولدت في إطار مجتمعات تعددية، أشكال تتراجع قدرتها على تحريض تفكير جديد وسياسة جديدة بفعل تحولها إلى منظومات تعدد مغلق إن جاز التعبير أو غير متجدد، وتنمو فيها بالعكس ميول قومية أو «حضارية» استبعادية، تنزع نحو إقصاء الغريب، الآخر المغاير فعلاً. الغياب اليوم يتجه لأن يكون نتاجاً نشطاً للعالم المتكلم الحاضر، ولممارسات سياسية واجتماعية وفكرية مسيطرة فيه، وليس تقصيراً من طرف الغائبين أو فشلاً في الحضور يتحملون وحدهم مسؤوليته. يجنح كل غياب اليوم لأن يكون تغييباً. أي لأن يكون سياسياً.

مفهوم آرنت للتفكير لا يوفر ضمانات ضد ارتداد الحوار إلى مناجاة للنفس أو مونولوغ، بل هو لا يكاد يتجاوز ذلك في كل حال. وسأعود إلى هذه النقطة.

مسرح لا حوار

في هذا التناول التخطيطي أَميلُ إلى تصور التفكير كمسرح ثلاثي الممثلين على الأقل، وليس كحوار ثنائي. في مسرحية التفكير ثلاثة أشخاص، متكلم ومخاطب وغائب أو غائبون، وقد يتاح للغائب حين لا يكون استبعاده نشطاً أن يقتحم المسرح ليتكلم أو يخاطب، يخرج من الغياب ويطلب المشاركة، أو يثير المشكلات ويخرب حواراً يستبعده.

أكثر من ذلك، الغائب هو مبدأ التعدد في الثلاثية، لأنه هو ذاته متعدد، ومن جهته يأتي الجديد والمختلف، فيثير الفضول ويحرك التفكير. ثم لأننا، كما سيتواتر قوله في هذا التناول، حيال مستويات من الغياب غير متماثلة: الغائب البشري متعدد الصور والأصوات، والغائب البيئي المتعدد بدوره، الكون بجلاله وألغازه، «الغيب».

ولا يقتصر الأمر على أن الغائبين لا يُمثَّلون، بل يتعداه إلى أن تمثيل الحاضرين هو في الواقع تغييب منظم وشرعي. وهذا ظاهر في السياسة الديمقراطية المعاصرة التي تقوم على التمثيل أساساً، حيث يقوم هذا (أي التمثيل) على حضور وجيز لـ «الشعب» في الانتخابات العامة، يتلوه غياب طويل. هذا باستثناء أوقات الهبات الاجتماعية، التي يمكن تعريفها بحضور الغائبين، وبامتلاكهم الكلام. لا يحضر الغريب أو «التابع» إلا حين يقتحم المسرح ويثير المشكلات.

في غير هذه الأوقات، الغائبون الذين يجب تمثيلهم لأنهم غائبون لا يُمثَّلون، بل يمتنع تمثيلهم بسبب ما هم عليه من تعدد وتنوع، والمتكلم- المخاطب الذي لا يحتاج إلى تمثيل لأنه يمكن أن يتكلم بلسانه لا يمثل إلا بأن يُغَيَّب، وإن بعد تفقد عابر. هذا التناقض قائم في صلب مفهوم التمثيل.

في الديمقراطية الحديثة، وفي التفكير الحديث المتأثر بالتراث الغربي، لا تزال ثمة سقوف زجاجية وغير زجاجية تحول دون دخول عام إلى مسرح التمثيل، التفكير والسياسة. دخل غائبون سابقون، لكن ظل الغياب كبنية قوي الحضور، أو لا تزال البنية نشطة في الاستبعاد والتغييب. وعلى مستوى عالمي، الغائب هو المستعمَر و«التابع»، وهو الأسود الذي كان مباحاً للعنصرية، وهو المرأة وبخاصة الفقيرة والغريبة و«الملونة»، وهو المسلم المباح اليوم للتمييز. هل يمكن للتابع أن يتكلم؟ تساءلت غايتري سبيفاك في مقال شهير، ومقالها يوضح أن المقصود أن يتكلم التابع بصوته هو، أن يقول قولاً مُنشِئاً لخطاب ومُنتِجاً لمعنى وبانياً لهوية، أي أن لا يبيد نفسه بترداد الخطاب المهيمن.

الغائب هو الذي لا يتكلم إما لأنه أعجم (شيء أو نبات أو حيوان) أو أعجمي (أجنبي أو غريب)، أو لأنه مُستبعَد ومقموع، فلا يتاح له الكلام. إنه الأكثرية الحية التي ألحقت بها الأقلية البشرية هزيمة ماحقة (شملت أكثرية الأقلية البشرية ذاتها التي نزعت بشريتها)، وهو الغريب الذي لا يتكلم لغتنا ولا يدخل في مخاطبة، وهو الذي ليس هنا، فلا يستطيع الكلام والتدخل في ما يجري من مداولات: السجين، المُغيّب، المُحاصر… لكن في كل صوره، الغائب اليوم نتاج تغييب سياسي، وإن بمعنى واسع للكلمة. ففي الغائب تتلاقى «مشكلات» البيئة، ومشكلات الفقر وتعذر الوصول، ومشكلات الكولونيالية والتمييز العنصري، ومشكلات القمع والديكتاتورية، ومشكلات الغرباء والمهاجرين واللاجئين، ومشكلات الأقليات مسلوبة الصوت. وليس بين هذه المشكلات ما ليس سياسياً.

الصفة السياسية للغياب أساسية على نحو يلزم التفكير بأن يكون سياسياً أو فعل مقاومة، تفكيراً يُسائِل كل وضع معطى عمّن وعمّا يُغيَّب، ويُسائِل السلطات التي تقرر من يتكلم ومن يخاطب، وما هو الكلام، وما هو التفكير. وفيما نعرف من تاريخ ومن مؤسسات بشرية لا يبدو أن هناك أوضاعاً لا تُغيِّب، ولا تحاول أن تشكل التفكير بحيث لا يبدو أن هناك ما هو غائب، أو أنها لا تخفي شيئاً.

ويبدو أن المونولوغ يتجه لأن يكون الشكل السائد من الخطاب في الغرب الديمقراطي اليوم بفعل رفض أخذ العلم بحضور الغائب في الغرب نفسه، في صورة المهاجر واللاجئ، ثم بفعل تقارب المتكلم والمخاطب في الغرب بأثر ما يقترب من اقتصار الديمقراطية على التعدد التقليدي في الدولة- الأمة، والثبات على أشكال مفوتة من التعدد الداخلي، كانت ذروة إنجازها إدماج الشيوعيين بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا (وليس في الولايات المتحدة). لم يعد في هذا أي شيء تعددي اليوم، إن كنا نعني بالتعددية دخولاً متسعاً للغائبين أو الأقل حضوراً إلى مسارح التفكير والسياسة. لا شيء ديمقراطي في محاولة فعل الشيء نفسه حيال المهاجر واللاجئ عبر مفهوم الاندماج، الذي يعني عملياً تجريد «التابع» من كلامه المحتمل. كان نقد الديمقراطية الاشتراكي يركز على غياب الطبقة العاملة ووقوف الديمقراطية عند باب المصنع. وهو ما أسس للخيال السياسي الاشتراكي والشيوعي، وقد دخل في أزمة منذ ثمانينات القرن العشرين. واليوم يبدو أن هناك حاجة إلى نقد يُظهِرُ تأصُّلَ غيابٍ ثلاثيِ الشُّعَب في الديمقراطية: غائب داخلي في صورة المهاجر واللاجئ، وغائب دولي في صورة أكثرية البشر، تتحكم بهم بصور مختلفة أوليغاركيات داخلية مستندة إلى مفهوم الدولة السيدة، وغائب بيئي يتمثل في انقراض كائنات حية وتسخّن الكوكب والجفاف والفيضانات واللجوء البيئي المرشح للتوسع. ويبدو أن هذا يدعو إلى خيال سياسي جديد، عالمي أو عوالمي.

ومن منظور عالم اليوم، يبدو أن هناك غائبان أساسيان: الأكثرية البشرية والبيئة الحية، وأن هناك سياستا تغييب: الامبريالية المستمرة بأشكال مختلفة، و«السيادة على الطبيعة»، وهما تُريان من وجهة نظر الغائبين كإبادة أو جينوسايد وكتدمير للإطار الحي، أي إبادة أيضاً.

التفكير والمجتمع

قد يمكن التمييز بين أشكال من الاجتماع السياسي وفقاً لشكل مسرح التفكير.

هناك أولاً أشكال تقتصر على المتكلم، فلا يوجد مخاطب فيها يمكن أن يتكلم بدوره. ومن أبرزها اليوم الإسلامية المعاصرة، التي تعيش في عالمها الخاص، لا تترجم كلام غيرها ولا يقبل كلامها الترجمة إلى لغة مشتركة مع غيرها. ليس أن الإسلاميين لا يكلمون غيرهم كلياً، لكن المُخاطَب لا يُخاطَب إلا على نحو عارض، لا أثر له على مضمون تفكير المتكلم وسياسته، والمتكلم قبل الخطاب وبعده مكتفٍ بما لديه ومستغنٍ عن غيره. السيادة هنا للواحد، للفكرة الواحدة وللقول الواحد وللقائلين القول الواحد نفسه. وقد يمكن تعريف السيد في هذا المقام بأنه من يحتكر الكلام الدال، والمؤهل بحكم ذلك بإحالة كلام غيره إلى ما لا معنى له من كفر أو جنون أو معادلاتهما. كانت أحادية الصوت ميزت كذلك شيوعية القرن العشرين في تنويعاتها السوفييتية. ليس هناك حوار في الحالين، دع عنك أن يكون ثمة مسرح وتَعدُّدُ أصوات. مصير ميخائيل باختين، دارس الأدب الذي طلع بنظرية تعدد الأصوات في أعمال دوستويفكسي، تعطي فكرة عن الحال (عاش مغموراً حتى أواخر حياته، وقضى ست سنوات منفياً في كازاخستان). لا تجري مخاطبة هنا لأننا نقول الكلام نفسه كلنا. ليس هناك مُخاطَب مختلف. هناك فقط المتكلم والغائب، ولا يقابل نحن المتكلمين المتماثلين غير هم الغائبين المتماثلين بدورهم. وهو ما يؤسس لاغتياب شرعي ومنظم. نحن الحق، هم الباطل! نحن الخير، هم الشر! الاغتياب لا يقتصر على قول السوء عن الغائبين، بل على تغييبهم في السجن أو المنفى أو مشفى الأمراض العقلية. الصوت الواحد هو كذلك المنزلق الذي تنساق إليه الديمقراطية بفعل تقارب المتكلم والمخاطب في القول والفعل. ربما يطلق على هذا الصوت الفكر الغربي أو التراث الغربي أو الحضارة الغربية (وهي تعابير تتواتر في كتابات حنة آرنت)، وهو إن كان لا يزال يعرض حيوية معقولة بفعل تعدد اجتماعي أوسع من الديمقراطية، فإن الاتجاه العام يبدو نحو حيوية أقل بفعل جمود الإطار السياسي.

وفي غياب المُخاطَب الذي يتكلم هو ذاته ليعترف بما يقال أو يعترض عليه، يبدو أن أحادية الصوت محتاجة إلى كفالة عليا أو متعالية: من الله أو التاريخ أو العلم أو العقل. ومن وجه آخر، لا يبدو أن وجود متكلم آخر، وبالتالي الحوار، ممكن على أرضية متكلم أعلى أو كافل أعلى للكلام. هنا المُخاطَب مأمور، وليس متكلماً، ينصت ليقول. والمأمور لا قول له. ويمكن التساؤل في الواقع عن وجود المتكلم ذاته في حال وجود متكلم أعلى. فإما أنه محل لقول المتكلم الأعلى، السيد، أو هو سيادة، سلطة عليا واحدة تأمر، لكنها لا تتكلم. الكلام مشروط بمتكلمين.

السؤال تالياً ليس فقط ما إذا كان في وسع التابع أن يتكلم، وإنما كذلك ما إذا كان السيد يتكلم، يتبادل كلاماً مع غيره. وبالتالي ما إذا كان التابع لا يستطيع الكلام، أي تمثيل نفسه وصوغ ما يقوله في خطاب، لأنه ليس لخطاب السيادة بنية كلام يمكن التفاعل معها. الهيمنة بلغة سبيفاك (وغرامشي) لا تصغي ولا تسمع.

وفي المقام الثاني ثمة أشكال يحضر فيه المتكلم والمخاطب، أشكال حوارية، تظهر مع إدخال التعدد إلى أي مجتمع، بما في ذلك إدخال ناقص في المجال الدولي. الديمقراطية كما أخذت تعرف في الغرب في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر (سبقتها ضروب من التعدد بقرن أو قرنين، ثورات علمية وفنية ودينية…) وما بعد من هذا الصنف الحواري، الذي نزع نسقياً نحو ضرب من نظام الحزبين الاثنين، قبل أن يبدأ بالتعثر منذ تسعينات القرن العشرين بفعل الفشل في استيعاب أشكال التعدد الجديدة، ما يتصل بالمهاجرين واللاجئين فقط، وما يتصل بالنظام الدولي، ثم كذلك ما يتصل بالإطار الحي. التطورات السياسية الجارية اليوم، صعود اليمين الشعبوي وتشخيص الإرهاب كشر سياسي أساسي وأمننة السياسة، ترجح معالجات باتجاه أنوي، يمتص المخاطب ويقصي الغائب أو يراقبه ويعاقبه بقسوة. وربما يسوغ نفسه بمتكلم أعلى: الحضارة الغربية. اليمين الشعبوي حضاروي، ويبدو أَميَلَ إلى حل مشكلات الديمقراطية في اتجاه الواحد والاغتياب. وهو ليس عدائياً للغائب العاقل، بل وللغائب غير العاقل، الأحياء وإطار الحياة، أي أنه حضوروي، فوق حضارويته. فرص اليمين ظلت مفتوحة في الديمقراطيات الغربية بفضل أيلولة التعددية على نحو ثابت إلى الارتداد إلى ثنائية متكلم ومخاطب، تجنح بدورها إلى التصرف كنحن، أي كواحد جمعي، كقومية أو كحضارة، وبخاصة في أوقات الأزمات. هنا، حيثما حضر الغريب والغائب، يُفكَّرُ فيه كخطر.

وما زلنا لا نعرف أشكالاً حديثة من الاجتماع والتفكير يختار الغائبون فيها الغياب مع قدرتهم على الحضور وعدم استبعادهم منه. لا تشترك الأنواع الحية في التصويت في الديمقراطيات التمثيلية التي ترعى الغربية منها نمط حياة موسر، مُغيب لها (للأنواع الحية)، مؤذ للكوكب والحياة فيه، ولا يقبل التعميم العالمي (وهو ما يعني أنه غير شرعي من وجهة نظر مصلحة البشرية والحياة والكوكب). ولا يشترك في الديمقراطية الأميركية الشرق أوسطيون الذين يتأثرون أيما تأثر بقرارات الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ أكثر من سبعين عاماً. ولا الأميركيون اللاتينيون الذين لطالما كانوا شديدي التأثر بدورهم. نحن مضاعفو الغياب، لسنا غائبين بأثر هذا العالم المُغيِّب حصراً، يشاركهم مغيبون محليون، لكن الشرط الكولونيالي المُغيِّب لم ينته في منطقتنا قط (بفضل إسرائيل وأمن البترول، ومنذ ثلاثة عقود: «الإرهاب» والحرب ضده). «صفقة القرن» ليست غير أحدث الأمثلة. الواقع أن الشرق الأوسط العربي نظام تغييب ثلاثي وليس مضاعفاً فقط، تحرسه ثلاثة غيلان عدمية، تتبدل العلاقات بينها جيلياً: نُظُم الطغيان المحلية، مركب السيطرة الامبراطورية الأميركي الإسرائيلي، والإسلام السيادي «مدير التوحش».

ماذا يمكن أن يكون مسرح تفكير دون تغييب واغتياب؟ الأرجح أن هذا عالم ما بعد ديمقراطي بسياسته التي تشمل كوكب الأرض، وبتفكيره غير الثنوي المنفتح على الغائبين. عالم يوفر فرصاً للغائبين و«التابعين» كي يتكلموا. ولعل عالماً لا يُغيِّب هو عالم ما بعد حديث وما بعد إنساني كذلك (متجاوز للمركزية الإنسانية)، قائم على التنوع، وعلى علاقة تعايش سلمي مع الطبيعة. ضرب من متعدد عوالم أو (pluriverse) بحسب أرتورو إسكوبار، وليس عالماً واحداً (universe). إسكوبار أنثروبولوجي كولومبي، ناقد للنمو والحداثة، ويرى أنه ليس هناك حلول حداثية لمشكلات الحداثة، ويعتقد أن حركات السكان الأصليين ومجموعاتهم الصديقة للبيئة هي اتجاه التفكير في بدائل أو عوالم بديلة1.

يتجاوز هذا شكل التعدد التقليدي الذي اقترن بفكرة الديمقراطية إلى قبول إيجابي لأشكال التعدد الجديد، وتعميم التعدد عالمياً، وما يقتضيه من تغيرات جذرية في نظام الدول والسياسة القائم اليوم، ثم بخاصة تصالح مع الغائب غير العاقل، مع البيئة وشروط الحياة على الكوكب، وأخذ «رأي» الأحياء الأخرى بما يفعل الإنسان الحديث، الامبريالي والسيد. كان غسان الحاج ربط بين العنصرية والإسلاموفوبيا من جهة ومشكلة البيئة من جهة ثانية2. أعتقد أن تصور التفكير كحوار ثنائي لا ينصب أي عوائق في وجه مركب العنصرية ودمار البيئة. الغائبون مقتضى جامع للمشكلتين. وقد تكون أزمة الديمقراطية اليوم مرتبطة بامتناع بنيوي لتجاوز الأوضاع الحالية بوسائل وحساسية الديمقراطية ذاتها، وتصور التفكير المقترن بها، وهذا في عالم يضيق ويشكل أكثر وأكثر وحدة مصيرية. شكل الحضور المسيطر عالمياً، يُغيِّب كثيرين من البشر والأحياء من التفكير ومن السياسة. ومثلما تَقدَّم، يبدو أن هذا يقودنا إلى ما بعد الديمقراطية ذاتها، إلى خيال سياسي جديد، يتجاوز التعددية الديمقراطية نحو تعددية ما بعد ديمقراطية لا بد من اختراعها.

ومن مدخل الخيال، يتعين عدم تغييب حقيقة أن الغائبين لا يقتصرون على «الآخر» البشري وعلى بيئة الحياة على الكوكب ممن هما موضع تغييب سياسي. فنحن والكوكب جزء من كون لا نعرف عنه الكثير، ولعل المعرفة ليست حتى أقوى رباط لنا به، وبالخصوص ليس المعرفة السيادية، الموجهة نحو السيطرة والسطوة. نحن مِن هذا الغائب وهو مِنّا.

ثم إنه حين نفكر في قضايا الشر مثلما فعلت آرنت، نشعر أن في مجتمع البشر، وفي نفس الإنسان من الغياهب ما قد يتجاوز غياهب كوكب الأرض ومجاهل الفضاء من مجرات مجهولة. ويبدو هذا الغائب وكيلاً لما نُغيِّبُ من تعددية في المجتمع والعالم. غياب تمثيل تعدد العالم في نفس آيخمان والمشروع السياسي الذي والاه آل به إلى الامتثال لهذيان المشروع النازي، وإلى أن يعمل على تقليل تعدد العالم أكثر.

وبقدر ما إن الغائب ليس بشرياً حصراً، ولا يقتصر على من استُبعدوا من التمثيل، ويشمل الحي الذي صار موضوعاً، ويشمل النفس ذاتها كعالَم من مجاهل وغياهب، وهذا فضلاً عن «عالم الغيب»، ما يتصل بأصول وجودنا وبالكون وامتداداته ومجاهله، أقول بقدر ذلك فإن صورة المسرح ذاتها التي قد تكفي لتمثيل الثلاثي البشري، تكف عن أن تكفي. نحتاج لتصور متعدد الأبعاد، يؤهل عالم التفكير لأن يكون تفكير العالم.

التفكير والتغير

وبالتوازي، قد نميز بين أشكال ثلاثة للتفكير في علاقته بالتغيّر.

بداية، ليس التفكير كحوار للواحد مع نفسه بحسب آرنت معادلاً للتعدد على صعيد المجتمع والسياسة. التعدد يقتضي الثالث الغائب والغريب، ومقاومة التغييب والاغتياب. هنا فقط يكون التفكير مفتوحاً على الغيرية والتغير. الحوار مع النفس لا يستبعد أشكالاً من التواطؤ مع الذات وتبرير الذات بقدر ما يتآكل التعدد في المجتمع، ويحتمل بالتالي أن ينزلق إلى مطابقة النجوى أو المونولوغ. لا يتغير التفكير بالحوار مع النفس الذي ينزع إلى التبرير والعقلنة، أي إلى بث ضرب من الوحدة في التفكير تقضي على تعدديته. مشكلة مفهوم التفكير الآرنتي هذا أنه يرتضي من التعدد بالثنائية، ويستبعد حضور الغائب، فلا يتبين الصفة السياسية للتفكير إلا في حدود ضيقة، وبالخصوص لا يرى أن الغياب هو تغييب في واقع الأمر الحديث والمعاصر.

القصد أن تعدد آرنت هو صيغة محددة للتعدد، تمتاز على التوتاليتارية التي شخّصتها في ألمانيا النازية وروسيا الستالينية، لكنها تحافظ على الاستبعادات الديمقراطية القديمة، ولا تكف عن التسييج وإنتاج غيابات جديدة. لا يمكن حماية تعددية آرنت من التبرير والتواطؤ والتآمر الذي ينشأ حتماً بين اثنين، ومن الواحدية، دون اندراجها في تعددية أوسع، دون مقاومة التغييبات القديمة والجديدة لهذه التعددية. أو لنقل إن هناك تناقضاً بين تعددية آرنت السياسية وثنائية مفهوم التفكير لديها. أميل إلى الاعتقاد بأن التعدد أخذ يظهر مع عصر النهضة، وأن الديمقراطية جاءت متأخرة، وأسهم في تثبيتها على ثنائية مفقرة مفهوم التفكير كحوار، وربط الديمقراطية ذاتها بالغرب ربطاً ماهوياً. بنية تفكير آرنت تجنح في تصوري إلى الإعلاء من شأن مثنى التفكير على تعدد السياسة والمجتمع. وهذا على الأرجح أساس نزعتها المركزية الأوربية القوية. وسأعود إلى هذه النقطة.

هناك كثير من الوجاهة في تصوري في خص اللغة العربية مكانة للمثنى مستقلة عن العديد أو الجمع فوق استقلالها عن المفرد، وهذا خلافاً للغات أخرى تحصر التمييز بين المفرد والجمع. فمن وجه أول وأساسي، المثنى، وليس المفرد ولا الجمع، مقام الحب. والحب لا يُفكر، يستبعد الغائب أكثر حتى من الديمقراطية، فضلا عن أنه يجنح إلى الواحد بحسب ما يقتضيه مفهوم الحب الأفلاطوني، وما تُؤوَلُ إليه مفاهيم الحب الإلهي الصوفية من «فناء» في الواحد. ثم إنه تنشأ ضمن المثنى الاجتماعي أشكال من التواطؤ والتماثل تتعذر ضمن الثلاثة وأكثر، وتنفتح بالمقابل على الواحد. العلاقة بين زوجين يعيشان معاً لسنوات طويلة تتجه نحو الواحد وليس نحو التعدد. السياسة تلزم بين ثلاثة حتماً، بينما قد يكون الحب «سياسة» كافية بين اثنين. الثلاثة يشكلون مجتمعاً، والسياسة لا بد منها في مجتمع.

على أن التفكير الحواري يبقى رغم نزوعه نحو التماثل متميزاً عن الكلام الذي لا يتغير، المقدس. فهنا يرجح أن يكون المرء محلاً للقول مثلما تقدم، وليس خالقاً لأقواله، ليس متكلماً. هنا يزول الفكر كلياً، ولو في شكل تبرير. فلا قائل إلا الله، إن حاكينا صيغة للأشاعرة عن الفعل. أما المؤمنون فهم ناقلون، يرددون الكلام المقدس دون «تحريف»، أي أنهم في الواقع لا يتكلمون، هذا إن كان الكلام تبادلاً.

وبقدر ما إنَّ ما نكون يظهر فيما نقول، فإن عدم تغير القول يعني عدم تغيرنا.

وما يمكن ترتيبه على ذلك هو أن التغير، الشخصي والاجتماعي، الفكري والسياسي، قرين الانفتاح على الغائب. وأن الحوار يُفضي إلى تماثل مانع للتغيير ومنتج للغياب، وأن الكلام الذي لا يقبل التحريف والتغير يغيب البشر ذاتهم، ويجد ترجمته العملية في «حاكمية» قلة منهم، أقل مما يمكن أن تتيحه أي ديمقراطية.

إصلاح التفكير

وظاهرٌ أن هذا التحليل للتفكير ينطوي على رؤية سياسية لإصلاح التفكير، أساسها مقاومة التغييب، وتمكن الغائب من المخاطبة والكلام. نتحول من الواحد والاثنين إلى الجمع، إلى مسرح تفكير مفتوح، لا يسد الأبواب في وجه الغائب في التفكير والسياسة، ولا يحول دون اقتحامه خلوة المخاطب والمتكلم وتشويش حوارهما أو دفعهما إلى تفكير مغاير، مفتوح.

ومن أن كل حضور لغائب، والغائبون كثر ولا يقبلون التمثيل، أن يُحدِثَ ثورة في التفكير وينشأ معه ضمير جديد. فالغائب الاجتماعي في صورة النساء والفقراء والغرباء والأقليات يحدث ثورة اجتماعية وضميراً اجتماعياً يتمثل في الاشتراكية والنسوية ومناهضة العنصرية، وحضور الغائب العالمي من شأنه أن يحدث ثورة سياسية وثقافية عالمية، مثَّلَت صورةً باكرةً عنها حركةُ نزع الاستعمار وبصورة ما تيار فكر ما بعد الاستعمار. ومن شأن مخاطبة البيئة والأنواع الحية والإصغاء إليها أن تحدث ثورة بيئية وضميراً بيئياً. ولعل التنبه إلى الأغوار والغياهب المجهولة في النفس والمجتمع والكون أن يحدث ثورة أخلاقية تدفع إلى التواضع والقطيعة من منطق السيادة الامبريالي.

يقول بوافنتورا دي سوسا سانتوس، وهو سوسيولوجي وباحث قانوني برتغالي، «إن ما لا يوجد هو ما أنتج كغير موجود في واقع الأمر، أي كبديل لا يقبل وجوده التصديق عمّا هو موجود»3. وهو يجعل من ذلك مبدأ لما يسميه «سوسيولوجيا الغياب» التي يرى أنها تسخر خمسة أصناف من المنطق لإنتاج الغياب أو اللاوجود: منطق الجهل أو نقص الثقافة، منطق التأخر عن سابقين، منطق الدونية، منطق الخصوصية أو المحلية، وأخيراً منطق العقم واللاإنتاجية. وما يصدر عن جهل أو عن تأخر وتخلف، أو عمن هم دوننا، أو عن سياقات خاصة محلية، أو عما هو عقيم وغير مثمر، ليس موجوداً وغير جدير بأن يوجد. على هذا النحو يُظهِرُ دي سوسا سانتوس أن الغياب تغييب، أو إنتاج لغير الموجود. وهذا في سياق سعيه لبلورة «إبستمولوجيا الجنوب»، وهي مُساءلة معرفية وسياسية للمشروع العقلاني الغربي أو «الشمالي»، وتسعى إلى «عدالة إبستمولوجية» لمجتمعات الجنوب لا تقوم العدالة الاجتماعية دونها بحسبه4.

و يمكن صوغ خلاصة حول إصلاح التفكير بعبارة مختصرة مزدوجة المعنى: البديل هو الغائب. بمعنى أن البديل هو ما يجري نفيه وتغييبه عبر تطبيع الأوضاع القائمة، أو تقرير أنه ليس هناك بديل مثلما قالت مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية في ثمانينات القرن الماضي، مساهمة في ذلك بتأسيس القدرية النيوليبرالية المسؤولة بقدر غير قليل عن تعثر دول غربية غنية في التعامل مع وباء كورونا؛ ثم بمعنى أن ما هو غائب أو مُغيَّب هو البديل عن الراهن، ولذلك يجب فتح أبواب التفكير والسياسة لمجيئه و«تعجيل فرجه». على أن الغائب، خلافاً للإمام الشيعي الغائب، ليس شخصاً ولا عقيدة ولا حقبة من الزمن، وإنما هو علاقة بالعالم تقوم على الانفتاح والكرم، وعلى الترحيب بالغريب.

ما بعد السيادة

تقتضي ثورات الغائبين إعادة نظر جذرية في ما يسميه وائل حلاق، تأسيساً على فوكو، نظام السيادة المعرفية، حيث المعرفة العاملة على ما يتجاوز الضبط والسيطرة والتحكم إلى السيادة في الطبيعة والعالم، وهو منطق مفتوح بحسب حلاق على الإبادة، الجينوسايد. ورد كلام حلاق في سياق نقده لكتاب إدوارد سعيد الاستشراق، وهو يرى، حلاق، أن نقد سعيد للاستشراق واهن الأساس حين هو لا يمضى إلى نقد السيادة المعرفية، أو السيادة كنظام للمعرفة5، ما يمكن أن يسميه دي سوسا سانتوس إبستمولوجيا الشمال. كان الاستشراق في الجوهر اغتياباً لـ «الشرق»، توافقَ مع تغييبه الاستعماري، التغييب الذي لا توفر وضعية «الحوار مع النفس» أساساً صالحاً للاعتراض عليه. بصياغة مغايرة لموقف وائل حلاق، يمكن أن يُعترض على إدوارد سعيد بأن نقده للاغتياب الاستشراقي لم يتأسس على نقد الوضعية الفكرية الحوارية، التي تحصر الكلام بين رجال متحضرين، الهاجسة بالسيادة والمتواطئة مع التغييب.

وعموماً يبدو أن شيوع الاغتياب في الحداثة الغربية على ترابط بنيوي مع التفكير كحوار مع النفس. أنتج الغرب الحديث، الرأسمالي الديمقراطي الليبرالي، تعددية داخلية أتاحت له أن يكون عالماً مكتفياً بما عنده، وأن يغتاب بنشاط «باقي العالم»، أي كل العالم خارجه، بل أن يحتكر الاغتياب العادل لغيره في العالم. واقترن الاغتياب في الوقت نفسه بمقدار عظيم من الثناء على الذات. فلسفة هيغل، وعصر التنوير قبله، مشتهران بذلك. على أن تعددية الغرب- العالم وفرت كذلك فرصاً لظهور نسق من الاعتراض على الاغتياب الغيري والثناء الذاتي، لا نعرف نظائر مهمة له في «حضارات» أخرى. بل يمكن الكلام على نسق فرعي من اغتياب الذات والثناء على الغير مَثَّلَهُ مفكرون وتيارات انشقاقية. وهو ما يعني أن التعددية، وإن تكن بسيطة وليست تعددية متعددة إن جاز التعبير، تشجع على التفكير في تعددية أكثر تركيباً. وبينما لا يطعن هذا في صحة القول بأن «الحضارة» الغربية تفوقت على غيرها في اغتياب غيرها، فإن إبراز نسق اغتياب الذات، وقيامه على الثنائية الحداثية، الفكرية والسياسية، ضروري من أجل ألا ننزلق إلى نقد الاغتياب الغربي من مواقع اغتيابية أخرى، أقل تعددية.

ويبدو أن الصوابية السياسية، «بوليتيكال كوركتنس»، التي تنهى عن استخدام عبارات غير لائقة بحق النساء أو السود أو اليهود أو غيرهم، هي ضرب من معالجة لمحصلات الاغتياب وليس للاغتياب ذاته، وفي الوقت نفسه خطوة إلى الوراء قياساً إلى نسق نقد واغتياب الذات الذي ظل هشاً وفاقداً للاتساق. تشومسكي أبرز مثال. الرجل يغتاب في حضورها الذات الغربية، لكن فضلاً عن انتقائيته في التضامن مع الغائبين، فإنه قلّما يعرف شيئاً ذا قيمة عن العوالم المغيبة والمغتابة التي يحصل أن تفوز بثنائه. وهو من هذا الباب مركزي غربي بالمقلوب.

اليوم يصير الاغتياب أكثر وأكثر ممتنعاً بفعل اقتحام متزايد للغائبين مساحات الضوء المتاحة، لكن يصير الاغتياب في الوقت نفسه أشد خطورة وإثارة للعداوات لأن إنتاجه مستمر، ولأنه تقريباً يجري اغتيابك في حضورك. أليس هناك صلة في عالم اليوم بين الاغتياب الحضوري، الذي هو تعبير عن الكراهية ورفض الاعتراف بك نداً ومساوياً، وبين تفجرات العنف من قبل المغتابين؟ عنف التابع الذي لا يتكلم؟ إن كان هذا صحيحاً، على ما أقدر، فالآن هو الوقت الصحيح لتحويل امتناع شرط الاغتياب (بفعل الحضور المتزايد للغائبين) إلى امتناع للاغتياب نفسه، أي إلى تحول رفض الاغتياب إلى محتوى أساسي للضمير.