كيف أصبحت الأمم المتحدة شريكة في المقتلة السورية/ برهان غليون

1- من صنع السلام إلى إدارة الحرب

أمام تطرّف النظام في سورية، وخوف المعارضة من الانزلاق إلى الحرب الأهلية، بدا قبول المبادرة العربية والدولية، والعمل مع المجتمع الدولي، للتوصل الى تسوية سياسية، الخيار الأفضل بالنسبة للمجلس الوطني. وأوحت القرارات المتوازنة التي تبنّتها الأمم المتحدة، والتأييد الواضح لها من قادة أغلب دول العالم، بأن هناك فرصة لقطع الطريق على استراتيجية الأسد وحلفائه، وأن الأسد، مهما أظهر من التعنت، لن يستطيع أن يقاوم إلى ما لا نهاية الإرادة الدولية. لكن بعد ما يقرب من عشر سنوات يشعر السوريون، ونشعر جميعا، بأننا خدعنا، بمقدار ما خدعنا أنفسنا نحن أيضاً، عندما اعتقدنا بوجود إمكانية لحل سياسي لا أمل فيه. وبدل أن يجنبنا السير في المبادرة الدولية المزيد من الضحايا والخسائر المادية، كما كنا نأمل، تحول المسار السياسي، بالعكس، إلى فخٍّ، نجح من خلاله النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون في قلب ميزان القوى على الأرض لصالحهم، قبل قلب الطاولة على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي معاً.

لم يشجع الاعتقاد بوجود فرصة حل سياسي الكثير من قوى المعارضة على الاستهانة بامتحان السلاح، ومن ثم بالعمل على تنظيم الفصائل المسلحة وتأهيلها السياسي، وتركيز الجهود، في المقابل، على النشاطات الدبلوماسية، فحسب، ولكنه خدع المجتمع الدولي والدول الصديقة التي لم تعد ترى ضرورة لتسليح الفصائل، والرهان عليها بمقدار ما أصبح هدفها احتواءها، والتحكّم بها. وأتذكر تماماً كيف كان القادة الغربيون ينتظرون آثار ضغوطهم اللفظية بـ”استسلام” الأسد شهراً وراء شهر، ويراهنون على تفاهم محتمل مع موسكو، لم تكن هناك أي دلائل عليه.

وبينما كان عشرات آلاف الشباب السوريين الذين تخلوا عن كل شيء، وحملوا السلاح لتحرير وطنهم من استبداد غاشم، كاد يقضي على معنى المدنية والحضارة فيه، يفنون أعصابهم في انتظار السلاح أو الذخيرة من دون طائل، كان الدعم بالرجال والسلاح يتدفق على قوات النظام من طهران وموسكو من دون حدود، لتدمير المشافي والمخابز والأسواق الشعبية والمباني وتفريغ المدن من سكانها. ولمزيد من الاحتواء العسكري للهجومات البطولية لشبابٍ وهبوا روحهم للثورة، من دون أي تأهيل أو تنظيم عسكري مسبق، دفع النظام بالقوى الرديفة من الحركات المتطرّفة، السلفية والقومية والطائفية، بمن فيها تنظيم الدولة الإسلامية، الذي فتحت له حكومة نوري المالكي في العراق خزائن الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، من المال والسلاح الأميركي الحديث. وأمام تردّد الدول الصديقة في تقديم السلاح لفصائل الجيش الحر، والتدخل الواسع النطاق للمليشيات الإيرانية والجيش الروسي، أصبح من الصعب، أكثر فأكثر، الحفاظ على الأرض التي تم تحريرها في السنة الأولى من المواجهة. وبسبب افتقاره التنظيم والقيادة الموحدة، سرعان ما دبّ الخلاف بين المجموعات المقاتلة، وانهارت دفاعاتها في جبهاتٍ عديدة، وفقدت المبادرة. هكذا لم يبق للمعارضة، بعد خمس سنوات من التضحيات المريرة، ما تضغط به من أجل تطبيق القرارات الدولية، سوى ما تجود به الدول “الصديقة” التي بدأت تتخلّى عنها بمقدار ما اكتشفت فشل خططها في الضغط السياسي والإعلامي على الأسد، وتهديد رجالات حكمه بالحرمان من السفر، أو بحجر حساباتهم في المصارف الأجنبية. وهو ما لا تزال تراهن عليه تحت عنوان الدفع نحو تعديل سلوك النظام بدل إسقاطه.

والنتيجة لم تتحقق أي حلول سياسية، ولا وضعت الحرب أوزارها، ولا أزيلت آثارها الكارثية وتراجعت معاناة السوريين. لا يزال الأسد مصمّماً على الاستمرار في خوض الحرب، بينما يهنئ المجتمع الدولي نفسه بنجاحه في تخفيض وتيرة القتال. والمعنى الحقيقي لهذا النجاح هو تعفن الوضع السياسي، واستيطان النزاع العسكري مع انتشار المليشيات، واستمرار الحروب المتقاطعة بالأصالة وبالوكالة، والسقوط في الهوة ذاتها التي أدّت إلى دمار الدولة في أفغانستان والصومال، ومن قبلها في دول عديدة أخرى، واليوم في أكثر من قطر من أقطار الشرق الأوسط.

هكذا تحول الحلم الذي احتضنته المنظمة الدولية لتحقيق الانتقال السياسي للسوريين ومعهم إلى كابوس، وخسرت المعارضة آخر ما تبقى لها من استقلالية وصدقية، وتحوّل مقاتلوها الذين حطمت معنوياتهم النزاعات الداخلية وانعدام القيادة السياسية والشعور بالمسؤولية إلى جنودٍ مستعدين لبيع قوة عملهم لمن يضمن لهم لقمة العيش والبقاء.

لا تتحمل المنظمة الأممية وحدها المسؤولية عما آل إليه الوضع السوري. لكنها تتحمّل قسطاً كبيراً من المسؤولية في صمتها على عملية الخداع التي مثلتها العملية السياسية وإصرارها، كما هو الحال اليوم مع اللجنة الدستورية، على الاستمرار في مفاوضاتٍ عبثيةٍ أو بالأحرى لا مفاوضات، حتى تحمي نفسها من تهمة الإفلاس والفشل والعجز الذي هو رصيدها الرئيس في نزاعات دولية عديدة حاولت التصدّي لحلها. وهي لا تملك اليوم ما يمكن أن تقدّمه للسوريين الذين أنهكم الجوع والمرض واللجوء والموت سوى ترداد شكاوى مبعوثيها الحزينة والأليمة والتعبير عن خيبة أملهم بالنظام وحلفائه الرافضين أي حوار.

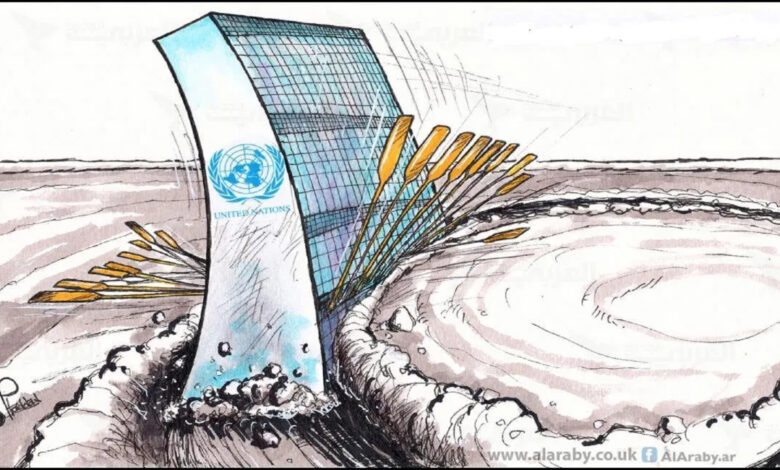

2 – عندما رفض أنان أن يكون شاهد زور

لم تعد الأمم المتحدة كما يبدو، بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى مآل نزاعات أفريقية عديدة واليوم في أكثر من قطر من أقطار الشرق الأوسط، صانعة سلام، بمقدار ما أصبحت بائعة أواهم للأسف. فقد تحوّلت إلى قوقعة فارغة، يخفي وراءها الأقوياء حقيقة أهدافهم وخططهم. لذلك لم يكن مفاجئاً رفع بعض نشطاء الثورة لائحة بعنوان: الأمم المتحدة شريكة في الجريمة. فهم يحمّلونها مسؤولية التغطية على إخراج مقاتلي المعارضة من مواقعهم وترحيلهم عن مناطقهم مقابل مصالحاتٍ كاذبةٍ وإغراءاتٍ بمناطق آمنة زائفة، أو دفعهم إلى تسليم سلاحهم باسم تسوياتٍ لم تمنع النظام من اعتقال أي فرد ولا اغتياله أو تجنيده في صفوفه بالقوة، وجميعها كانت في مصلحة النظام وتعزيز وجوده. ولم تعد صالحةً، في نظرهم، حتى لمد يد العون لملايين السوريين الغارقين في البؤس ووحل المخيمات وذلها وفقرها، من دون أن تمر بأقبية النظام وتؤمنه على توزيع القسم الأكبر من معوناتها.

لا أحد يجهل أسباب عجز الأمم المتحدة في القضايا السياسية والاستراتيجية، فهو محفورٌ في بنيتها ذاتها. ما يؤخذ على قادتها، وفي مقدمتهم أمناؤها العامون، هو التنطع لمهام ليسوا أهلاً لتحقيقها، والاستمرار في تغذية الأوهام وتسويقها، بدل الاعتراف بالفشل، ووضع المجتمع الدولي، والسوريين أولاً، أمام مسؤولياتهم، بدل الاستمرار في الجري وراء السراب، وتمكين الدول المتنافسة من استخدام قضايا الشعوب المصيرية مناسبة لتفريغ نزاعاتها الخاصة. وفي النتيجة توريط الشعوب المغلوبة على أمرها في مزيد من الخراب والدمار والبؤس، بدل المساهمة في تخفيف معاناتها. وهو ما يفسّر سقوط أقطارٍ عديدة راهنت على مساعي سلام الأمم المتحدة، منذ عقود، في الفوضى الدائمة التي نعرفها.

يحضرني، في هذه اللحظة، وأنا أكتب هذه العبارات، موقف كوفي أنان، الذي التقيته مع وفد المجلس الوطني، بعد تعيينه في 23 فبراير/ شباط 2012 مبعوثاً مشتركاً لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، قبل أن يبلور خطة النقاط الست التي أصبحت فيما بعد مرجعاً للمفاوضات السورية، فقبل أن تنتهي الأشهر الستة من ولايته اكتشف أنان، وهو ابن المنظمة الدولية وأمينها العام السابق والعليم بآليات عملها، منذ البداية، استحالة مهمته، ولم يتردّد في تقديم استقالته قائلاً، كما ذكرت الصحف، “لم أتلق كل الدعم الذي تتطلبه المهمة (…). هناك انقسامات داخل المجتمع الدولي. كل ذلك أدى إلى تعقيد واجباتي”. بينما ذكرت واشنطن أن استقالة أنان تعود إلى رفض روسيا والصين دعم القرارات التي تستهدف بشار الأسد، ورفض نظام الأسد وقف الهجمات “الإجرامية” ضد شعبه. ببساطة ووضوح، قدم كوفي أنان، أول مبعوثي الأمم المتحدة للمسألة السورية، استقالته، لأنه لا يريد أن يكون شاهد زور.

لا يمكن لأي مسؤول في الأمم المتحدة، خصوصاً للدول الخمس التي تحتكر حق النقض في مجلس الأمن، أن يدّعي أنه كان لا يعلم ما أدركه كوفي أنان، خلال الأشهر الثلاثة من ولايته، وفي مقدمتهم الأمناء العامون للمنظمة، فلم يتوقف الأسد عن استفزاز الأمم المتحدة ذاتها بخرق قراراتها وارتكاب أبشع الجرائم، غير آبهٍ بمفاوضات أو مواقف دولية. وقد تبنّى مجلس الأمن نفسه، في 3 أغسطس/ آب 2011، إعلاناً يدين القمع و”الانتهاكات المعمّمة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين” الذي تمارسه السلطات السورية. ولهذا السبب، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 من الشهر نفسه لجنة تحقيق دولية مستقلة (IOC)، برئاسة البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو. ولم يتردّد في تقارير اللجنة باتهام “الحكومة السورية” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وفي فبراير/ شباط 2012، عندما قصف الجيش السوري عدة بلدات، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في حينه، بان كي مون، أن قمع المعارضين “يكاد يكون بالتأكيد جريمة ضد الإنسانية”. وفي 20 مارس/ آذار 2012، أعلن بان كي مون، خلال مؤتمر صحافي، أن “الوضع في سورية أصبح لا يطاق وغير مقبول”. وأن على المجتمع الدولي أن يتحد. فليس لأننا غير قادرين على الحصول على قرار في الأمم المتحدة ينبغي على الشعب السوري أن لا يستمر في المعاناة. هذه هي المسؤولية الأخلاقية والسياسية للمجتمع الدولي”. وفي 13 سبتمبر/ أيلول 2013، اتهم بان كي مون بشار الأسد بارتكاب “جرائم عديدة ضد الإنسانية”. وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول 2013، اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافانيثيم بيلاي، الأسد، وذكرت أن “لجنة التحقيق قدّمت كميات هائلة من الأدلة […] على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. […] تشير الأدلة إلى مسؤوليةٍ على أعلى مستوى في الحكومة، بما في ذلك رئيس الدولة”. والمقصود طبعاً استخدام الأسلحة الكيميائية في مئات الهجمات.

لم تثر استقالة كوفي أنان، ثم فشل خلفه الأخضر الإبراهيمي واستقالته أيضاً، أي رد فعل من الأمين العام سوى الإعراب عن قلقه، حتى أصبح قلق الأمين العام موضوعاً للتندّر لدى الأوساط الشعبية السورية. لم تحصل أي مراجعة لأسلوب عمل المنظمة ومقاربتها لمسألة المفاوضات الميتة، واستهتار النظام السوري بممثليها والاعتداء عليهم، وإفشال مساعي مبعوثيها، فعيّن الأمين العام الجديد، غوتيريس، ستيفان دي ميستورا مبعوثاً ثالثاً أمضى أربع سنوات من 2014 ـ 2018 من دون أن يحصل على أدنى تنازل من النظام، على الرغم من تقربه البالغ من موسكو وإظهاره التواطؤ الواضح مع نظام الأسد، وحرفه مسار المفاوضات عن سكّته الأصلية في جنيف، وقبوله إحلال الرعاية الروسية محل الرعاية الأممية لمفاوضاتٍ لم تعد تخضع لأي قواعد أو معايير سياسية أو قانونية.

وعلى الرغم من فشل المبعوثين الثلاثة في إخراج معتقل واحد من سجون الأسد بعد ثماني سنوات على بدء ما سمي مسار الحل السياسي، وفشل الآلية الدولية لتسهيل التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي في سورية (في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) برئاسة القاضية الفرنسية كاثرين مارشي أوهيل، عاد الأمين العام لتعين مبعوث رابع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، غير بدرسون، من دون أي مراجعة للمقاربة والمسار. واحتاج بدرسون إلى عامين لتشكيل “لجنة دستورية” كاريكاتورية أحيل إليها ملف التسوية السورية بأكمله، بعد إغلاق النقاش في القضايا الصعبة: الإفراج عن المعتقلين، وقف الانتهاكات المستمرة، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، والعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار ومحاربة الإرهاب.

3- في الحاجة إلى ثورة في إدارة العلاقات الدولية

لا أحد يهمه مصير السوريين ومعاناتهم، وهم أنفسهم لم تعد لديهم أي ثقة بالعالم أو شعور بالانتماء إليه. وكثيرون منهم أصبحوا يؤمنون بأن الشعب والبلاد ضحية مؤامرة يشارك فيها النظام والمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمعارضة السورية معاً.

قد تعتقد بعض الحكومات أن الأمم المتحدة ليست سوى مرآة تعكس إرادة الدول التي تمثلها، وأن الخوف من التطرّف الإسلامي أو الانقسام السياسي لقوى المعارضة لا يشجّع هذه الدول على الانخراط الإيجابي في القضية السورية. والحال أن هذا هو بالضبط ما ينبغي أن يحفز هذه الحكومات، ويدفعها إلى العمل السريع والجاد لقطع الطريق على توسع دائرة التطرّف وتفاقم الانقسام داخل صفوف معارضةٍ يفقدها فشلها المحتوم كل يوم ثقة الشعب، ويترك هذا الأخير عرضة لجميع الإغراءات والتشنجات.

وقد يعتقد بعضهم من الدول التي أشاحت بوجهها عن المسألة السورية أن سورية، في النهاية، ليست موضوعاً خطيراً، فهي دولة صغيرة وفقيرة، ومركب جانح منذ عقود، لا جدوى من إنقاذها ولا خطر من تركها تسبح بدمائها وخرابها. وهذا ما كتبه السفير الأميركي السابق، فورد، في آخر مقالاته، معترفاً بـ”أننا خسرنا” وانتهى الأمر. وقد يعتقد آخرون أن التضحية بسورية يمكن أن تكون مفيدةً لتحقيق مصالح أمنية أو اقتصادية لبعض الدول والجماعات. لكن سورية، مع لبنان مع العراق مع اليمن مع أفغانستان مع الصومال مع ليبيا مع السودان وكردستان، وربما قريباً إيران التي تتخبط منذ نصف قرن بأوهامها الإمبراطورية، وألوف مخيمات اللجوء في بلدان عديدة محيطة، وملايين الأطفال المحرومين من أي حياة كريمة أو تعليم أو تأهيل، تصبح أمراً خطيراً، وقنبلة موقوتة تقبع في قلب العالم نفسه، لا يستطيع أحد أن يخمن عواقب انفجارها.

لست ممن يعتقدون بأن وراء ذلك كله “مؤامرة”، كما أصبح يفكر سوريون كثيرون اليوم، لكنني أعتقد أن السكوت على الخطأ والتستر على الجريمة والتواطؤ مع القوة يمكن أن يكون أكثر تدميراً للثقة وتغذية للفتنة ونكئاً للجراح وتدميراً للعلاقات الدولية ونظام العالم من أي مؤامرة محلية أو كونية، فما قامت به الأمم المتحدة في الأعوام الماضية في سورية، مع الاعتذار من بان كي مون وأنطونيو غوتيريس، لا يعدو أن يكون مساعدة النظام السوري، وحلفائه الإيرانيين والروس ومرتزقة آخرين كثر، على التستر على متابعة حرب تقاسم المصالح والنفوذ على حساب الشعب السوري، وتفكيك دولته وتمزيق نسيجه، وتوفير الوقت الكافي لطهران لتنفيذ مشروع التغيير الديمغرافي والديني، واسع النطاق الذي يضمن لها التحكّم بمستقبل البلاد بعد السيطرة على معظم مؤسساتها السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية.

تمثل الأمم المتحدة منظمة فريدة من نوعها في التاريخ البشري ورمزاً حقيقياً للتقدّم الأخلاقي الكوني. وما من شك في أن فكرة وجود منظمة للدول تسمح لها بالتواصل والتعاون فيما وراء تباين مصالحها وتساعدها على حل خلافاتها بالوسائل السلمية من الأفكار العبقرية التي بشّر بها الفيلسوف الألماني، إيمانويل كانت، منذ القرن الثامن عشر الموصوف بعصر الأنوار والعقل، والتي كانت إحدى ثمار كارثتي الحربين العالميتين في القرن العشرين. وربما لم يكن ممكناً التفكير فيها قبل ذلك عندما كان البشر ينظرون إلى الصراع والحرب على أنهما من الظواهر الطبيعية، وبالتالي الحتمية عند البشر والمجتمعات. وعلى أكثر من صعيد، تقوم الأمم المتحدة بأعمال عظيمة تستحق عليها الثناء، سواء في شؤون الإغاثة الإنسانية أو في مسائل تنسيق النشاطات الاقتصادية والتعاون العلمي والتقني والتربية والثقافة، وفي مواجهة التحدّيات الصحية والبيئية النابعة من تقدّم حركة الاندماج العالمي.

وهذا ما جعل الشعوب المقهورة بسبب نظمها الجائرة والفاسدة أو المحرومة من التضامن والدعم الدوليين المباشرين تتطلع إليها بوصفها الصديق الوحيد النزيه والمؤهل الذي يمكن أن تراهن عليه في مواجهة المحن التي تتعرّض لها، فهي ترى فيها حليفتها الوحيدة المحتملة في مواجهة الجوائح التي تواجهها.

الواقع أن التحدّي أكبر مما نتصوّر، فالطلب على تدخل الأمم المتحدة، للحد من سد الانتهاك المتزايد للقانون في دول ضعيفة فقدت السيطرة على نفسها، وتمكّنت فيها عناصر نخب منقطعة عنها تماماً، ومتماهية مع نخبة أوليغارشية معولمة متضامنة ضد الشعوب، لا يكفّ عن النمو. وهناك من يدعو، منذ اليوم، في أكثر من بلد عربي، إلى وصاية دولية تعيّن فيها الأمم المتحدة حاكماً لإدارة شؤون البلاد المهدّدة بالتفكك والخراب والمجاعة، بسبب فساد نخبها المستكلبة على السلطة.

لكن للأسف تزداد هذه الطلبات على تدخل دولي إنساني وسياسي معاً في الوقت الذي تفقد فيه هذه المنظمة قدرتها وهامش مبادرتها أكثر من أي حقبة سابقة. وهي تبدو أكثر فأكثر كما لو كانت من بقايا حقبة الحرب الباردة وعقليتها، لا تصلح قواعد عملها لمعالجة تعقيدات عصر الاندماج العالمي الراهن ومشكلاته وتحدياته، والحاجة المتزايدة لمنظمةٍ فعالةٍ تملك أجندة سياسية مسؤولة ومتسقة، وتستند إلى شرعية أممية فعلية وقانون إنساني دولي نافذ وحقيقي، يقيها من أن تتحول إلى ساحةٍ لحروب دولية على حساب الشعوب الفقيرة والضعيفة. عندئذٍ، لن تستطيع دولة متوسطة الحجم، مثل روسيا، تعطيل قرارات دولية باستخدام 15 “فيتو” متعاقبة لحماية حاكم قاتل، وحرمان شعب أسير من حقوقه الإنسانية والتغطية على حرب الإبادة الجماعية. وهذه فضيحة لن تقضي على ما تبقى من صدقية المنظمة الدولية فحسب، ولن تلطخ بالعار موسكو وحدها، وإنما المجتمع الدولي بأكمله، وفي مقدّمه الدول الخمس الدائمة العضوية.

العربي الجديد