ماذا يقول لنا فريدريك إنجلز اليوم/ موريس عايق

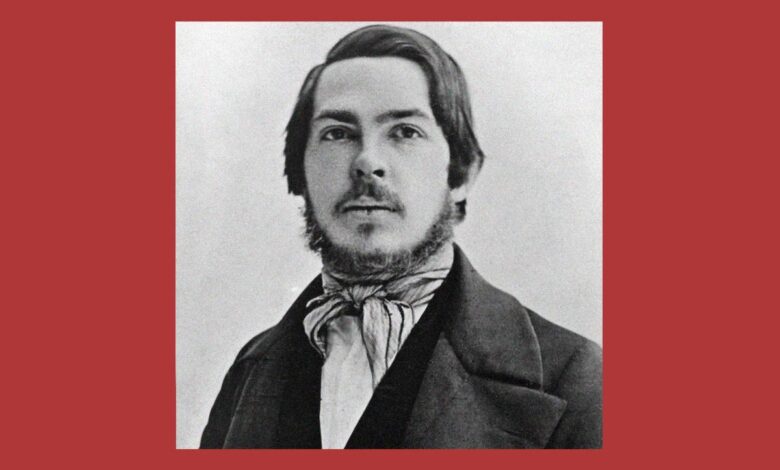

حلّت في العام المنصرم، 2020، الذكرى المئتين لميلاد معلم البروليتاريا الثاني فريدريك إنجلز (1820–1895)، ما يُقدم مناسبة للعودة إلى عمله ضمن أفق السؤال عن الراهن من الماركسية. ويفيد هنا أيضاً استعادة ملاحظة لسلافوي جيجك عما هو حي من الفلاسفة العظماء، وذلك حينما يشير إلى أن هذه الاستعادة هي تساؤل حول ما يمكن لهم أن يقولوه لنا اليوم. تذكر إنجلز هو بهذا المعنى سؤال عما يمكن لإنجلز أن يقوله لنا اليوم انطلاقاً من تراثه الذي تركه لنا، أو بدقة أكبر هو حاضر على شكل أسئلة إنجلز، دوافعه وطريقة تفكيره.

نُظر إلى إنجلز في التقليد الماركسي باعتباره الثاني بعد ماركس، وهي نظرة تعود إلى إنجلز الذي رأى نفسه تالياً لماركس. إن موقع إنجلز كثاني قياساً بماركس ليس مخطئاً بالنظر إلى أولوية إسهام ماركس في تأسيس العدة النظرية، ولكن هذه النظرة أدت إلى التسبب ببعض المشاكل في التعامل مع تراث إنجلز، مُقللة من قيمته وتميزه. فانطلاقاً من اعتبار إنجلز الرجل الثاني، حضرت مقاربتان متباينتان لعمله. الأولى شاعت داخل الشيوعية الرسمية ونظرت إلى ماركس وإنجلز وكأنهما توأمة روحية لا يمكن فصلها. فماركس يوافق إنجلز في كل ما ذهب إليه الأخير من آراء، والعكس بدوره صحيح. وبالتالي لا معنى عن الحديث عن إرث متميز لإنجلز بما يسمح بنظرة مختلفة للأمور. المقاربة الأخرى ظهرت مع السعي إلى تطوير ماركسية نقدية تجاه الماركسية السوفيتية من ناحية، ولكن أيضاً نقدية بشكل عام تجاه الوضعية والعقلانية الأداتية وصولاً إلى كل أشكال الضبط والسلطة المتخفية وراء العلم والتكنوقراط وما رافقها من اغتراب للإنسان. في هذا الإطار، تمت إعادة الاعتبار لدور الفلسفة والفكر وإرادة الإنسان، أقله من وجهة نظر أصحاب هذا التيار، في مقابل العقلانية الأداتية باعتبارها سمة مشتركة لكافة أشكال السلطة التي تنزع عن الانسان انسانيته وتؤدي لاغترابه كفاعل حر، سواء في الأنظمة الرأسمالية أو أنظمة الاشتراكية الواقعية. في هذا السياق، تم توجيه اللوم إلى إنجلز بشدة كونه أول المسؤولين عن القراءة الوضعية للماركسية. وهذا الموقف من إنجلز ترافق مع الكشف عن إشكال آخر داخل الماركسية، وهو الاختلاف بين ماركس الشاب وماركس الشيخ، إشكالية تبدو موازية إلى حدٍ كبير لإشكالية دور إنجلز. فماركس الشاب كان نقدياً وإنسانياً، فيما تحول ماركس الشيخ إلى موقع وضعي وحتمي بشكل أكبر، يسلم بحتمية قوانين التطور التاريخي والسيرورة التاريخية التي لا يمكن فعل شيء تجاهها. شغل ماركس الشيخ في هذه الإشكالية موقعاً شبيهاً بالموقع الذي شغله إنجلز بوصفه مسؤولاً عن القراءة الوضعية للماركسية. ماركس الشيخ بدوره كان مسؤولاً عن استدخال الوضعية إلى الماركسية. ربما تكون مدرسة فرانكفورت من أهم المدارس التي تبنت هذه المقاربة وروّجت لها.

الفلسفة والعلم

تقترح هذه المقالة نظرة أخرى لإنجلز، ليس بوصفه مسؤولاً عن انحدار وضعي في الماركسية، بل باعتباره رافعة للجانب العلمي في الماركسية والساعي إلى جمع الفلسفة بالعلم في الممارسة.

من المعروف أن الفضل يعود لإنجلز في دفع ماركس إلى الاهتمام بالاقتصاد السياسي، وقد سبق إنجلز ماركس في الاهتمام بالشروط الاجتماعية والاقتصادية ودورها في حياة البشر، وكان لعمله المبكر عن أحوال الطبقة العاملة الانجليزية دوراً هاماً. غير أن اهتمام إنجلز يعود إلى زمن أسبق، حيث كتب بشكل أبكر عدداً من المقالات التي تناولت أحوال عمال وفقراء فوبرتال (المدينة التي ينحدر منها إنجلز). لكن المميز في عمله عن أحوال الطبقة العاملة الانكليزية هو اعتباره كأحد أول الأعمال المؤسِسة لعلم الاجتماع التجريبي، الذي يعتمد مادة تجريبية وملاحظة واسعة لتقرير حالة اجتماعية ومحاولة تقديم تفسير لها. علينا الانطلاق من هذا الإسهام لإنجلز لفهم مساهمة إنجلز وأثره الباقي.

إسهام إنجلز هو ربط العلم بالفلسفة، أو نظرته للفلسفة القائمة على ربطها بالعلوم ونتائجها بهدف تقديم نظرة نسقية ومنتظمة عن العالم، انطلاقاً من المعرفة العلمية المتوفرة لنا. لهذا، كان إنجلز دائم الرغبة والسعي إلى الاطلاع على أفضل المعارف العلمية (وبشكل موسوعي حقاً) والانطلاق منها في تنظيره الفلسفي.

في أصل العائلة والملكية والدولة اتكأ إنجلز على العمل الميداني للويس مورغان من أجل تقديم نظرية تاريخية حول أصل العائلة والملكية والدولة، نظرية عامة في التاريخ، وهي هنا المادية التاريخية. وقد كان لهذا العمل أثر بالغ في الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع بما يتجاوز التقليد الماركسي. فقد كان العمل نموذجاً مثالياً في الانثروبولوجيا كمحاولة لتقديم نظرية علمية عن بدايات التاريخ الانساني، بحيث اعتبره الانثروبولوجيون واحداً من الأعمال الأساسية والمؤسسة في اعتماده على العمل الميداني كنقطة بداية للتنظير حول الأسئلة الأساسية فيما يخص أنماط الاجتماع الإنساني الأساسية، الملكية والعائلة والدولة. المثير بشكل خاص في عمل إنجلز هو أن المادة كانت أوسع من النظرية المعروضة، فقد قدم إنجلز مادة ميدانية واسعة، ساعياً إلى التفكير نقدياً معها بأفضل ما يمكنه، ما أدى إلى تجاوز حدود نظريته نفسها في أحيان عديدة، خاصة أن كل نظرية هي محاولة ضبط المادة التجريبية في إطار متماسك ومقيد. هذا التعامل النقدي مع المادة جعل التحليلات الجزئية الموزعة داخل هذا الكتاب شديدة الثراء وتتجاوز إطار النظرية المقترحة، مثل تحليلاته عن دور العنف والحرب في نشوء الدولة. كما يكشف من ناحية أخرى عن طبيعة إخلاص تفكير إنجلز تجاه الحقيقة والمعطيات التي يظهر فيها، وليس بالتهرب منها وإهمالها حفاظاً على النظرية، باعتبار أن هذه المادة الميدانية تمثل المحتوى التجريبي للنظرية التي تُختبر على أساسه.

في فروع أخرى من المعرفة، مثل علوم الطبيعة، قدم إنجلز مقاربة شبيهة، وإن بمستوى أقل، مثل ديالكتيك الطبيعة وضد-دوهرينغ. حيث انطلق من معطيات ونتائج العلوم الطبيعية من أجل تقديم نظرية فلسفية متسقة مع النظريات العلمية السائدة وقتها. كذلك سنجد محاولات أخرى تسير وفق ذات المنهجية، مثل عمله حول تطور الاصل الانسان أو الاشتراكية العلمية وغيرها.

تعرض هذه الأعمال الإطار الذي يفكر فيه إنجلز حول الفلسفة وموقعها وعلاقتها مع العلوم، الإطار الذي ينتظم فيه تصور إنجلز للعلاقة بين الفلسفة والعلوم، وما يستتبعه مثل العلاقة بين السياسة والممارسة السياسية والعلوم. وهذا الإطار تحديداً هو الراهن والهام في هذه العودة إلى إنجلز، وليس مايقوله إنجلز أو يقدمه من تحليل هنا وهناك. وهذا بالتحديد ما كان مدعاة للنقد في المراجعات الماركسية النقدية لدى إنجلز.

لا يبدو أن إنجلز نظر إلى الفلسفة بوصفها شيئاً مغايراً أو منفصلاً عن التجربة الفكرية للعلم، بل نظر إليها بوصفها جزءاً عضوياً من هذه التجربة الفكرية. حيث تقوم الفلسفة بمحاولة بناء نسق عام انطلاقاً من العلوم الجزئية ومؤسساً عليها. فلا تقوم هذه الفلسفة النسقية بربط معطيات العلوم ببعضها فقط، بل تستلزم نظرة شاملة للمعرفة وبالتالي نقدية، فهي ليست مجرد سرد للأسئلة الجزئية وإجاباتها التي يطرحها كل علم تخصصي، إنما تعمل على تحديد الأسئلة الجزئية في إطار الصورة العامة وعلاقتها مع بعضها البعض، تداخلها وترتيبها وحدودها، بغرض بناء الصورة العامة في النهاية كصورة تركيبية من مجموع هذه العلوم وخلاصاتها. فالفلسفة لا تنطلق من حدوس تخيلات ذاتية وليست تجربة فكرية تأملية لتقديم صورة عن العالم بشكل مثالي، إنما تنطلق من العلم نفسه لبناء هذا النسق الفلسفي بوصفه صورة عن العالم. هذا يجعل من نظرة إنجلز للفلسفة والعلم حديثة جداً، وتشبه نظرة العلماء المعاصرين والعديد من الفلاسفة المعاصرين، وخاصة ضمن التقليد التحليلي، مثل ماريو بونغه أو دانييل دنييت أو ويلارد كواين، حيث لا يوجد فصل بين ممارسة الفلسفة وممارسة العلم، إنما تكامل باعتبارهما فصولاً من المغامرة الفكرية.

يختلف إنجلز بهذا عن الفلاسفة الذين تعاملوا مع الفلسفة كشيء مغاير للعلم، وهو الأمر الذي جعل موقف مدرسة فرانكفورت والتيارات القريبة منها سلبياً تجاه إنجلز بذريعة استدخاله الوضعية إلى الماركسية. وهذا أيضاً يجعل من إنجلز مختلفاً عن الفلاسفة التأمليين، الذين يحاولون، بقوة الفكر وحسب، الإجابة عن الأسئلة الكبرى دون اكتراث بالمعرفة العلمية. مثل محاولة الإجابة عن السؤال حول طبيعة العالم (الأنطولوجيا) دون اهتمام بالفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات، إنما انطلاقاً من موقف تأملي فقط. النتيجة بالطبع أن هذا الموقف التأملي، خاصة مع التقدم الهائل للعلوم وطبيعة النظريات نفسها، يظهر تافهاً وساذجاً ولاغياً باللحظة التي يفصح فيها عن نفسه.

هذه النظرة التي جمعت الفلسفة بالعلم لدى إنجلز، بوصفهما جزءاً من ذات المغامرة الفكرية للإنسان، هي ما يستحق العودة إليه وتذكره، وهي بدورها ما يميز إنجلز عن ماركس، ليس بمعنى أن الأخير كان معارضاً أو رافضاً لها، إنما في كون إنجلز أكثر تأكيداً وممارسة لهذا التشبيك بين الفلسفة والعلم من ماركس. فممارسة الفلسفة، خاصة اليوم، لم تعد ممكنة بشكل مستقل عن العلم دون أن تصبح مدعاة للسخرية والتندر. تخيلوا اليوم الذين يناقشون ماهية الزمن أو طبيعة الأشياء الأساسية للوجود بدون معرفة بالفيزياء النظرية، والحال ذاته فيما يخص فلسفة العقل أو المعرفة وغيرها.

هنا، تجدر الإشارة إلى أن فكرة إنجلز عن العلم توافق إلى حد بعيد فكرة العلماء أنفسهم عن العلم وممارستهم لهم. وهذا يجعل من علمية إنجلز مختلفة عن تصور آخر للعلمية نجده لدى لويس ألتوسير، والتي لا تشبه ما نعرفه عن العلم، وهي أقرب للعلوم المزيفة منها للعلم. لكن هناك مسألة ملفتة تفرق بينهما وتستحق الإشارة السريعة هنا، وهي أن ألتوسير بدأ كأيديولوجي منطلقاً من سؤال كيف نُعرف العلم بما يجعل من الماركسية علماً؟ وبالتالي تصوره عن العلم كان لخدمة فكرة مسبقة وهي أن الماركسية علم، بل هي علم دقيق وصائب. بمعنى أن البداية عند ألتوسير ليست المادة المطروحة للتفسير (التاريخ وأحداثه هنا)، إنما الاعتقاد بعلمية الماركسية – بوصفها صورة للعالم – مما يستلزم إعادة تعريف العلم لتحقيق مطابقته معها. هذا التباين بين علمية إنجلز (القائمة على دراسة العلوم والمادة التجريبية/الميدانية نفسها) والماركسية العلمية الخاصة بألتوسير يتجلى بأفضل ما يكون عند الاطلاع على أعمال ألتوسير الأهم ومقارنتها بأعمال إنجلز. فأعمال كلاسيكية مثل من أجل ماركس أو قراءة رأس المال لألتوسير هي أعمال نصوصية، تدور حصراً في فلك نصوص ماركس والإحالة إليها (لا يختلف عمل ألتوسير جوهرياً عن عمل أي فقيه آخر يكتب هامشاً على الرسالة للشافعي)، ولا يلعب الواقع ومعطياته فيها دوراً يذكر، بما يعاكس تماماً أعمال إنجلز الكلاسيكية.

برنامج بحثي

غير أن مقاربة إنجلز للمعرفة وتطورها تجعله أكثر إثارة من العديد من الفلاسفة المعاصرين المعنيين بنظرية المعرفة وفلسفة العلم، وهذا بسبب البعد التاريخي للمعرفة الذي يضفيه على الأمور. فإنجلز، كمادي تاريخي، يعتبر أن المعرفة الإنسانية ليس مجرد تراكم حيث تستبدل فكرة بأخرى أكثر دقة منها، إنما المعارف الانسانية محكومة بشروط مادية لإنتاج الحياة (قوى الإنتاج وعلاقات إنتاج) وهذا يجعل من علاقة المعرفة بموضوعها يتجاوز كونها مجرد تراكم خطي وواضح في ذاته، لصالح نظرة أكثر تعقيداً لطبيعة التقدم التاريخي للمعرفة. بالتأكيد، ملاحظات إنجلز (بشكل خاص في ضد-دوهرينغ أو العلاقة بين الوعي كبنية فوقية والبنية التحتية) لا تقدم نظرية مفصلة من ناحية وتفتح الباب على العديد من الإشكاليات النظرية التي عرفتها الماركسية لاحقاً. فمثلاً، ربط المعرفة بالشروط الاجتماعية قد يفتح الباب لمقاربة نسبوية. وفي المقابل، يغفل التركيز على المعرفة كمطابقة مع الواقع البعد التاريخي للمعرفة، لتصبح بطبيعتها معرفة لاتاريخية (أو التاريخ ليس إلا تقدماً باتجاه الأدق، القائم على تحسن الطرق والأدوات).

تباين آخر مشابه بين إنجلز والفلاسفة المعاصرين يظهر فيما يتعلق بالنظرة للدين والإلحاد، ففيما ينظر هؤلاء إلى الدين انطلاقاً من كونه جهل مؤسَس على التقاليد (مثلاً موقف دانييل دنييت)، فإن نظرة إنجلز -وكذلك ماركس- تبدو أكثر تعقيداً وخصوبة. فإنجلز لا يرى أن الدين يعود فقط للجهل والخرافة (وإن يكن الجهل والخرافة شيئاً مهماً في أي دين)، بل يجدر فهمه كظاهرة في سياق اجتماعي يحيل إلى الاغتراب. فالدين تعبير عن اغتراب الإنسان عن ذاته، عندما لا يعود قادراً على التعرف على نفسه في منتجاته التي يصنعها، والتي تتحول بدورها إلى قوة قاهرة تتحكم به ولا يستطيع أمامها شيئاً، وحتى لا يفهم كيف تعمل. عاجزاً وضعيفاً بدون حماية وهي (أي منتجاته) في المقابل كلية القدرة وغير مفهومة، أو تحيل إلى عقل أكبر لا يستوعبه عقلنا الانساني. إن البضائع والأموال والمعامل والمؤسسات الاقتصادية، الحياة الاقتصادية، نتاج بشر صنعوها بأيديهم، لكنها تظهر وكأنها هي التي تتحكم بهم. أن يعثر المرء على عمل أو يرى نفسه عاطلاً، أن تأتيه مساعدة، أو ضمان اجتماعي، أو ينهار كل شيء، أمور يعاينها المرء ويختبرها بوصفها أموراً تتجاوزه ولا يستطيع أمامها شيئاً، ويمكن ردها إلى قوى خفية تتحرك باستقلال عنه. وهذا الوضع يتأزم ويستفحل تماماً مع الأزمات الاقتصادية التي تظهر بكل جبروتها دون أن يقدر المرء على مواجهتها فردياً، وفي أحيان كثيرة تفشل حتى المجتمعات في هذا. هناك مساحة تفصل بين الإنسان (الإنسان ككائن اجتماعي) ومنتوج يديه، وهذه المساحة قد تتسع حتى تصبح هائلة تحجب الرؤية بينهما، فلا يعود المرء يتعرف على انتاجه، وفي هذا الانفصال ينشأ الاغتراب وهنا يكمن جزء أساسي من أصول الدين. لا يقتصر هذا الأمر على الحياة الاقتصادية، بل يمكن توسيعه إلى السلطة السياسية التي هي بدورها نتاج البشر، ولكنها تظهر منفصلة عنهم محيلةً إلى مصدر سحري ومتعالي. في العصور ما قبل الحديثة كان مصدرها سحرياً، من الله. بينما في العصور الحديثة تعلمن هذا المصدر مع بقائه متعالياً، الشعب أو الإرادة العامة. وفي الأنظمة الاستبدادية، تسجن السلطة وتقتل ولا يملك المرء أمامها شيئاً إلا الصلاة إلى الله ليحفظه (ألا يذكر هذا بشعار «يالله مالنا غيرك ياالله»؟). الدين هنا ليس مجرد جهل أو تقاليد، إنما تعبيراً عن اغتراب الإنسان وضعفه. وهذا هو الشرط الاجتماعي الأوسع الذي يشكل محور نظرة إنجلز للدين.

الملمح المهم في مقاربة إنجلز هو الجمع بين مقاربة واقعية وعلمية من ناحية، وأيضاً من ناحية أخرى مقاربة تاريخية للمعرفة بحيث لا تستنفذ إحداهما الأخرى، فلا تنحل المعرفة (محتواها) في مقاربة بنائية نسبوية، ولا يتم إهدار الشرط الاجتماعي والتاريخي لإنتاج المعرفة. هذا ما يجعل من إنجلز مثيراً للاهتمام وشديد الراهنية بما يتجاوز العديد من الفلاسفة العلميين المعاصرين الذين لا تلعب الطبيعة التاريخية والاجتماعية للمعرفة لديهم دوراً يذكر. فإن نظرنا إلى إنجلز اليوم، من أفقنا المعاصر، فإنه يقدم برنامجاً بحثياً (باستعارة مصطلح ايمري لاكتوش) وليس إجابات ناجزة. الراهن من إنجلز هو منهجه والإطار الذي ينظم تفكيره وليس نظرياته أو نتائجه، وهي ناقصة بالضرورة ومحكومة بالمعرفة العلمية التي رافقتها وقد تم تجاوز معظمها اليوم. علينا فقط أن نتذكر أننا نتقدم لأننا ناقصون ومعرفتنا ناقصة، وهذا بدوره ما يميز الممارسة العلمية عن سواها، أنها تقدم مستمر. إن النقص هو شرط التقدم، وكون أنجلز يمارس الفلسفة بالترابط والإحالة إلى العلم يجعل من خلاصاته ونتائجة بالضرورة مفتوحة للتجاوز، لأنها موضوع للتقدم. هذا أمر مختلف عن ممارسة الفلسفة كشيء تأملي.

إنجلز اليوم، التقدمية

إن ما يمكن لإنجلز أن يقوله لنا اليوم هو هذا التشبيك بين الفلسفة والعلم كممارسة مشتركة بما يؤكد على البعد التقدمي في الفلسفة نفسها. المعرفة كتقدم، كتقدم في تقليل مساحات الجهل والخرافة وخضوع الذات للتقاليد والعادات القديمة، كتوسيع في مساحات معرفتنا وتعميقها ومراجعتها، وأيضاً توسيعاً لاستقلال الذات ومسؤوليتها، وبالتالي حريتنا، متذكرين البعد الاجتماعي والتاريخي للمعرفة. فالتقدم أيضاً توسيع وتعميق للحرية، وبالتالي تغيير الشروط الاجتماعية للحياة المحكومة بالرأسمالية بما يسمح بهذا التوسع في الحرية كشرط لتحرر الإنسان من الاغتراب والجهل، التقدم بوصفه جمعاً بين الحرية والمعرفة. إذا سألنا أنفسنا اليوم ما الذي بقي حياً من الماركسية، ربما لن نجد ما هو أفضل مما يمكن لانجلز أن يقوله لنا اليوم. إنجلز يقدم لنا الحي والباقي من الماركسية.

من المرجح أن إنجلز اليوم سيرى نفسه غريباً عن مجمل التقاليد المناهضة للرأسمالية، حيث يسود مزاج مناهض للعلم والتقدم. خطاب ينظر إلى الحقيقة أو إلى العلم بوصفها تجليات للسلطة وأثرها. وتحت شعار مواجهة السلطة يتم الترويج لأسوأ أشكال العبثية، التي تعبر عن نفسها اليوم بتحالف شديد السوء مع الأصوليات والحركات الرجعية القائمة على خطابات الخصوصية والأصالة والهوية، حيث يجمع بينهما المناهضة للعقلانية والمشترك الإنساني والتقدم، التي تصبح مجرد مركزية قامعة وسلطة متخفية. إنجلز كان غريباً عن هذا النقد الذي يقطع مع العلم والتقدم، بل ويقف في مواجهة مباشرة معه. تجد هذه التقاليد اليوم الكثير من أصولها الصريحة أو الضمنية في تقاليد أخرى بعيدة عن الماركسية وباقي التيارات الاشتراكية عموماً، في تقاليد التنوير المضاد والتقليد الرومنسي، لكن إنجلز بشكل خاص -وأكثر من ماركس- يظهر في مواجهة مثل هذا التفكير.

تكمن قيمة إنجلز اليوم تماماً في هذا الجانب، بتذكيره بأن الاشتراكية خيار تقدمي وعقلاني وإنساني، وأن نقد الرأسمالية كان استمراراً لأفضل مافي التنوير، وكان تتويجاً لمسيرة تقدم العلم والعقلانية. نحن اليوم بحاجة إلى التذكير بهذه المسألة أكثر من أي وقت سابق، وهنا يظهر إنجلز بوصفه التعبير الأشد صرامة عن هذا الخيار. قيمة إنجلز تحضر تماماً في الجانب الذي رفضته فيه مدرسة فرانكفورت، تقدير العلم والاعتناء به والاستناد عليه في أي ممارسة للتفلسف وللنقد.

موقع الجمهورية