ويل ستور: نزهات عقليّة لترويض فوضى الكتابة/ خليل صويلح

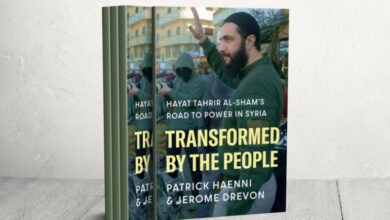

سيُصدم أولئك الذين يظنون أن رواية القصص لا تحتاج إلى كيمياء معقّدة، وأنّ الخيال وحده من يعمل على هواه في عملية تشكّل الأحداث، وأنّ الخضوع لورشة كتابة بمعايير معلّبة سيضع صاحبه في قائمة الرواة المبجّلين. لكنّ الأمر كما يراه وول ستور في كتابه «علم رواية القصص» (2019) الذي انتقل أخيراً إلى العربية عن «دار نينوى»( ترجمة مأمون الزائدي) يخضع لشروط علمية مثله مثل أي علم آخر وإلّا سيحكمنا الفشل. في المقابل، يمهّد لنا الطريق لإتقان رواية القصص بالنظر إلى الداخل وما يفعله الدماغ بصفته حكواتياً، فالتحدي الأول الذي يواجهنا في الكتابة هو «الاستيلاء على انتباه أدمغة الآخرين والحفاظ عليه». يهمل صاحب رواية «الهراطقة» النهج الكلاسيكي لرواية القصص، وفقاً لأصحاب الكتب الإرشادية في الكتابة الإبداعية، خصوصاً تلك التي تضع الحبكة في موقع متقدم بين العناصر الأخرى: «أعتقد أن التركيز على الحبكة ينبغي أن ينتقل إلى الشخصية. فالأشخاص وليس الأحداث، هم من يهمنا بشكلٍ طبيعي» يقول.

هكذا ينسف قوائم «يجب عليك» الرائجة في هذا المجال، وفي الوقت نفسه يستعين باكتشافات أجيال من منظّري القصة اللامعين. يعوّل صاحب «كيف أصبح الغرب مهووساً بنفسه» على علم الأعصاب وعلم النفس في آنٍ واحد، لمعرفة سبب تحوّل الرواية إلى عنصر أساسي في حياتنا الثقافية. يوضح كيف يجيب الروائيون على تحديات السرد المُحكم بالاتّكاء على مئات الأمثلة لكبار الروائيين في العالم. يَطرَح هنا مثالين في كيفية استعمال الاستعارة، الأول من «ذهب مع الريح» لمارغريت ميتشل بقولها: «غموضه الخاص أثار فضولها مثل باب لا قفل له ولا مفتاح»، والمثال الثاني من رواية «السبات العميق» لريموند تشاندلر: «الموتى أثقل وزناً من القلوب المكسورة». ويشرح بأن عمليات مسح الدماغ أفادت باستخدام المجاز الثاني لأنه يوقظ الحواس على نحوٍ أقوى لجهة استحضار صورة مرئية. وسوف تستنفر الجملة العصبية في الدماغ بشحنة أكبر أمام استعارة قوية من نوع «عالم، وفسحة من الماضي حيث يمكن للحيوانات المنقرضة المشي» (1984/ جورج أورويل).

على المقلب الآخر يتراجع عمل الحواسّ حيال الاستعارات المهترئة، وخصوصاً حاسة النظر، فالعين أثناء تجوالها على الكلمات تبني عالم قصصها كي تعيش داخله، فيما يصعب على الدماغ اختيار المكان الذي يخبرها أن تنظر إليه، بعدم وجود معنى ما أو مشكلة تدسّ نفسها في مكان مصمّم ليكون منظماً، ذلك أن على رواة القصص اختيار التفاصيل المهمة التي يجب عرضها وإلا لن تثير انتباه العين. ومثلما يحدث لغز لبطل رواية ما، سيحدث للقارئ، فالقصص الجيدة هي «رحلات استكشاف للحالة الإنسانية» ومصائر الشخصيات لا الأحداث «فحينما نلتقيها في الصفحة الأولى، لا تكون مثالية أبداً. وما يثير فضولنا تجاهها، ويزودها بمعركة دراماتيكية لتقاتل فيها، ليس إنجازاتها أو ابتسامتها المنتصرة، بل عيوبها».

وللخروج من عزلة الكون المتخيّل الخاص بنا إذاً، نلجأ إلى القصص بوصفها «بوابة وتخيّلاً داخل التخيّل، الأقرب إلينا دوماً، إن رغبنا في الهروب». ووفقاً لتطبيقات علماء النفس على الشخصيات الخيالية، سنقع على نماذج لا تُحصى «عصابية عالية» («آمال كبيرة»، تشارلز ديكنز)، و«انبساط منخفض» («أن تقتل عصفوراً ساخراً»، هاربرلي)، و«توافق عالٍ» («الإخوة كارامازوف»، دوستويفسكي)، و«وعي عال» (أنتيغون، سوفوكليس)… من هذه الشخصيات وسواها، تتدفق الأهداف والخطط والإجراءات، حسب درجة العيوب التي تميّز هذه الشخصية عن تلك، ما يتيح لرواة القصص إظهار سلوكيات شخصيات أبطال قصصهم المتباينة، وتالياً فحص الحياة بأكملها. ويؤكد صاحب «غير قابل للإقناع» أنّ معظم أفضل القصص المعاصرة «لا توصف الأشياء والأحداث عادة من وجهة نظر إلهية، بل من منظور الشخصية الفريد، ومن العالم العصبي الداخلي لتلك الشخصية ومتخيّلها، بصرف النظر عن مدى حقيقته». هنا يمنح «الثقافة» علامة عالية في تأطير الشخصية باعتبارها جزءاً من الآلية العصبية التي نصنع بها نسختنا المتخيّلة عن الواقع، فالثقافة هي التي «تعمل على تحييد وتضييق العدسة التي نعايش من خلالها الحياة، وتمارس تأثيراً قوياً علينا لجهة إملاءات القواعد الأخلاقية التي نقاتل ونموت للدفاع عنها أم بتحديدها لأنواع الأطعمة التي نرى أنها لذيذة»، فالشخصية اليابانية تجد اللذة القصوى في «هاشينوكو»، وهو طعام مصنوع من يرقات النحل، ويستهلك الأميركيون عشرة مليارات كيلو غرام من اللحم البقري سنوياً. أما في الهند، حيث تقدّس الأبقار، فقد يقتلك أحد أفراد أسرتك بسبب تناولك شريحة من لحم البقر. هذه التباينات تعكس أنماطاً ثقافية في مرآة السرد، تبعاً لمعتقدات هذه الشخصية أو تلك، ووفقاً لعمل الدماغ في تحديد الهوية وبناء الذات. ويستدرك بقوله بأن للقصص الجيدة نقطة اشتعال هي اللحظة الرائعة التي نجد أنفسنا فيها عالقين في السرد بأقصى حالات الانتباه، عندما يحدث تغيير غير متوقّع في الحبكة عبر تدفقات متتابعة تتفاعل مع الشخصية، وكل منهما يغيّر الآخر، كما في أعمال كافكا، وفرجيينيا وولف، وكنت هامسون، إذ نلتقي شخصيات مثقلة بالمعنى «تمثّل مصدراً غنياً بالبيانات لدى العقل الذي يصنع النماذج، وطبيعة الحوار. وحسب ما يقوله علماء النفس فإن اللغة البشرية تطورت في المقام الأول من أجل سرد الحكايات، بعضنا عن بعض»، من ملحمة جلجامش مروراً بأعمال شكسبير إلى آخر خدعة تخييلية كتبها روائي ما.

ينصح وول ستور بتجنّب الشخصيات اللطيفة البسيطة «ففي القصة، كما في الحياة، الأشخاص الطيبون رائعون وملهمون، لكنهم مملّون بشكل رهيب، فالشخص المثالي ليست لديه قصة كي يرويها». ويخلص – في نهاية المطاف- إلى أن هدية القصة هي الأمل في أننا لا نكون وحدنا، في ذلك القبو العظمي المظلم الذي يُدعى الدماغ، وأن نعمل كرواة على تحطيم القداسة أولاً، وألّا نؤمن بأن الأرض عبارة عن «قرنبيط ملوّن أو أن هناك معسكراً لمصّاصي الدماء في درج الجوارب». ليكن أبطالنا مجانين عاديين لا مهووسين «كالشخص الذي قد تقابله في حياتك اليومية، والذي يكون مرتهناً لبعض المعتقدات أو السلوكيات التي تؤدي إلى الإضرار به بطريقةٍ ما، حتى لو لم يتمكّن من رؤيتها».

في الملحق الإرشادي للكتاب، يطرح هذا الروائي والصحافي الاستقصائي البريطاني متوالية من الخطوات الضرورية لإشعال قصة ما، وتتبّع عيوب الشخصية وفقاً لعمل الدماغ في اصطياد الأعداء والحلفاء وإحالة فوضى الواقع إلى حكاية «ليس عليك أن تكون عبقرياً لإتقانها، فأنت تقوم بذلك فعلاً. أن تصبح أفضل في رواية القصص، ليس سوى مسألة النظر إلى الداخل، في العقل نفسه، وأن تتساءل كيف يفعل ذلك؟» يقول.

«علم رواية القصص» واحد من عشرات العناوين التي تستقطب هواة الكتابة الإبداعية، لكنه خلافاً لورشات الكتابة الأخرى، لا يضع ملعقة من العسل في مسودة الكتابة بقصد تحسين النكهة على عجل، إنما يتوغل عميقاً في تشريح الشخصية الروائية، ومتعة السرد، من دون أن يهمل أهمية النزهات العقلية في ترويض الفوضى.

ملحق كلمات