ميشيل كيلو في (كتابه من الأمة إلى الطائفة)

ميشيل كيلو في (كتابه من الأمة إلى الطائفة): سيرة تناقضات البعث.. وحافظ الأسد باني سوريا الطائفية!

أورينت نت – محمد منصور

في الثمانين من العمر.. يصدر الكاتب والمفكر السوري ميشيل كيلو كتابه الأول.

ليست هذه مفارقة، فقد كان باستطاعة الأستاذ ميشيل أن ينشر قبل ذلك بكثير… وخصوصا أنه كان حاضرا بقوة في كتابة المقالات والتحليلات في العديد من الصحف العربية، وفي ترجمة الكتب حين كان يعمل في وزارة الثقافة السورية قبل نحو نصف قرن، لكنها تعبير عما سلبه نظام الأسد من عمر هذا الرجل الذي ذاق طعم السجن السياسي ثم المنفى في عهد حافظ الأسد، ثم سجن مرة أخرى في عهد الأسد الابن قبل اندلاع الثورة السورية.

حزب التناقضات والشعارات!

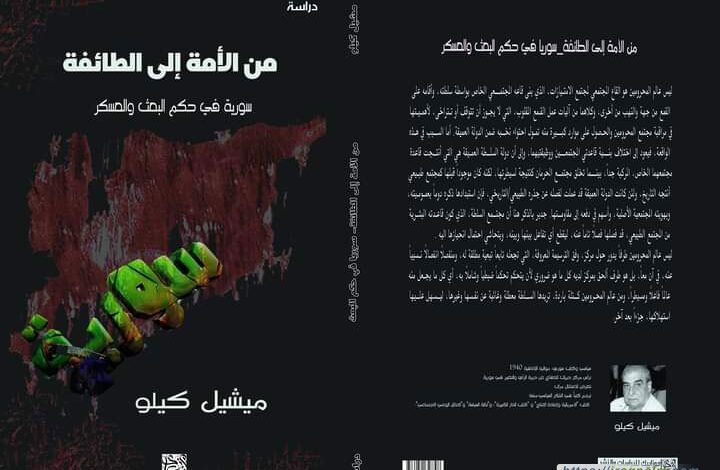

(من الأمة إلى الطائفة: سوريا في حكم البعث والعسكر) الصادر عن دار موزاييك للدراسات والنشر في اسطنبول، كتاب ضخم في أكثر من ثلاثمئة وثمانين صفحة من القطع الكبير، يصب فيه ميشيل كيلو، كل خبرته التحليلية والبحثية، في استقراء ظاهرة البعث، وما خلفته في سورية الجيش والشعب والمجتمع، على مدى أكثر من سبعة عقود عجاف.. كان فيها البعث خير تعبير عن حالة التناقض الصارخ بين مبادئه ومنطلقاته وبين سلوكه.. وفي هذا يقول الأستاذ ميشيل في السطور الأولى من المدخل التمهيدي للكتاب:

” إذا كان هناك في تاريخ سورية الحديث، تشكيل سياسي ناقض مساره الواقعي ما ألزم نفسه به من وعود ورفعه من شعارات، قبيل وبعد إعلان ولادته يوم السابع من نيسان عام 1947، ثم قبل وبعد مشاركته في الانقلاب على السلطة عام 1963 والانفراد بها بين هذا العام وعام 1965، فهو التشكيل الذي أسسه الراحلان ميشيل عفلق (1910-1989) وصلاح الدين البيطار (1912- 1980) وحمل اسم حزب “البعث العربي” ثم ما لبث أن تغير إلى “حزب البعث العربي الاشتراكي” بعد اتحاده مع “الحزب العربي الاشتراكي” الذي كان قد أسسه الراحل أكرم الحوراني في حماة وريفها عام 1950″.

إذن يأخذنا الأستاذ ميشيل منذ البداية إلى هذه الحقيقة.. فالحزب الأكثر تناقضاً، والأكثر انفصاماً وتشرذما وتشظيا فيما بعد.. كان قدر السوريين على مر عقود طوال.. تقلص فيها حلم الأمة العربية الواحدة، التي كان يرفض فيها البعثيون الأوائل حتى سورية الحالية والدولة القطرية التي اعتبروها ثمرة مشروع “سايكس بيكو” الاستعماري، إلى واقع البعد الطائفي الذي انتهى إليه الحزب بعد أن غدا لقمة سائغة بيد عسكر ساروا على النهج ذاته في ممارسة هذه التناقضات الهائلة وتكريسها في واقع سوري لم يعد يتعرف فيه البعث على ذاته ولا على شعاراته البراقة التي غدت مطية لا هدفا أو حلما!.

الجزء الأول: ميشيل عفلق وأمته المتخلية!

يقسم الأستاذ ميشيل كتابه الضخم هذا، إلى ثلاثة أجزاء رئيسة، يرصد من خلالها أهم التحولات التاريخية التي طبعت مسار الحزب:

1- الجزء الأول: من تأسيس بعث عفلق إلى القضاء عليه (من 1947- إلى 1966)

2- الجزء الثاني: يبدو أن هناك خطأ إخراجياً (*) أسقط عنوان الجزء الثاني (من 1966- إلى 1970)

3- الجزء الثالث: الأسدية في السلطة (من 1970 – 2011)

ويسهب الأستاذ ميشيل في القسم الأول، في عرض ثم مناقشة أفكار ميشيل عفلق النظرية التي صاغت منطلقات الحزب وخصوصا فيما يتعلق بالأقانيم الثلاثة (الوحدة – والحرية – والاشتراكية). ويخلص القارئ لهذه المناقشة التحليلية العميقة، إلى خلل حقيقي في فهم عفلق لمفهوم الأمة العربية، وآليات توحيدها على اعتبار أن الوحدة يجب أن تكون فعلا انقلابياً ثوريا يطيح بالأنظمة الانفصالية الرجعية، لأنها ستعيد العرب إلى فطرتهم الأساس.. وكذلك في فهمه لآليات تحقيق الحرية والاشتراكية ثم ممارسة العمل السياسي الذي قام الحزب في كل مكان حكم فيه (سورية والعراق) بالقضاء على التنوع والتعددية في هذا العمل. ولعل الفصل الذي يحمل عنوان “نتائج رؤية عفلق” هو أبلغ تكثيف لكل الرؤية النقدية التي أخضع المؤلف فيها أفكار ميشيل عفلق للبحث المعمق الهادئ ويكفي أن نقرأ مثلا:

“بالنسبة للأمة، بقي مفهوم (العرب) و(الأمة) دون تحديد، ولم يعرفه عفلق أو يبين خصائصه التي استند إليها في بناء رؤيته لأمته، التي وجدت كفكرة دون تجسيد ودون تاريخ وبنية. ناقضَ واقعها العياني مثاليتها التي أفرطت في إضفاء الغموض عليها في الماضي والحاضر، وجعلها أمة حدسية؛ أورد شذرات تفتقر إلى الترابط على صفاتها التي افتراض أنها تنتج قوانين تطور خاصة بها، تتسم بالتحتمية وتلزم أبناءها، دون أن يقدم من الأدلة ما يؤكد مزاعمه. لهذا السبب لن يرتقي البعث فكريا ومعرفيا إلى المستوى الذي كان من شأنه أن يمكنه من تقديم دراسات حول مادته السياسية الرئيسة: الأمة العربية ووحدتها”.

لكن ميشيل كيلو لا يكتفي بتشريح هذا الاضطراب النظري في المفهوم وحسب، بل يتابع بحدة وجرأة لا تخلو من سخرية هجائية مرة تحليل الواقع الذي ينتجه هذا الخلل والاضطراب في المفاهيم التي تمسح بها الرفاق.. فيقول ص (71):

” هكذا.. بينما كان عفلق يطلق عقيرته بالغناء لأمته المتخيلة، كانت أمة العرب الحقيقية تتعرض على أيادي حزبه لانقسام نوعي، تمترس “الرفاق” في سورية والعراق وراء متاريسه. فلم يجرؤ السوريون أو العراقيون على مطالبة السلطتين بتطبيع علاقاتهما الدولية، بعيداً عن الأطر الحزبية، وبتخطي صراعاتهما وحدودياً، بما أن كل حزب منهما اعتبر نفسه مجسدا لوحدة العرب في قطره، أي “الإقليم القاعدة” بالمصطلح الذي بلوره فيما بعد المفكر القومي نديم البيطار ( 1924-2014) وقصد به مصر، ثم وبعد وفاة عبد الناصر، ادعى البعث الأسدي في دمشق، والصدامي في بغداد أن نظامه هو هذا الإقليم الذي تحققت فيه وحدة العرب، وستنطلق منه إلى العالم العربي عندما تتاح الفرص”.

ولأنه من الصعب أن نختزل في هذه القراءة ثراء التحليلات التي قام بها الأستاذ ميشيل كيلو لبعث عفلق، وهي مسألة لن نصادر متعة القارئ من الاطلاع عليها بين دفتي الكتاب، فإنه من الضروري أن نتوقف عند السطور الأخيرة من هذا الجزء التي أوجز فيها المؤلف ببراعة كيف تم القضاء على بعث عفلق، كيف بدا مشهد الختام في هذه المرحلة، يقول ص (104):

“أخيرا.. وبعد أن بطش أنصار القيادتين ببعضهما، واستخدموا جميع ما في جعبتهم من عنف وغدر واتهامات بالطائفية والخيانة، وجهها أمين الحافظ باسم التيار القومي إلى صلاح جديد وتياره، وهذا إلى أمين الحافظ وجماعته، وتخللها تبادل احتلال الألوية المدرعة في حمص ودمشق، وصولا إلى شن هجوم يوم 23 شباط عام 1966 على منزل اللواء أمين الحافظ، رئيس الدولة والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، بقوة من لواء الكسوة المدرع، وكتيبة مغاوير قادها الرائد سليم حاطوم، انتهى بإرساله إلى سجن المزة مع من انتموا إلى تياره أو تعاونوا معه من عسكريين ومدنيين، بينما اختبأ مؤسس الحزب الأستاذ عفلق طيلة شهرين عند أصدقاء، ثم غادر إلى منطقة الساحل السوري فلبنان فالبرازيل، حيث يعيش أحد أخواله.. حسب رواية ابنته السيدة رزان. من جانبه أعلن صلاح البيطار انسحابه من الحزب وبراءته منه في بيان أصدره من بيروت، وقعه إلى جانبه منصور الأطرش، ابن قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش. فيما بعد… تفاقم الصراع السوري / العراقي، وأصدر عام 1971 في دمشق حكم بإعدام ميشيل عفلق، واغتيل مؤسس البعث الثاني صلاح الدين البيطار عام 1980 بكاتم صوت في مكتبه بباريس”.

الجزء الثاني: صلاح الجديد الحاضر الغائب!

في الجزء الثاني من الكتاب، يذهب بنا ميشيل كيلو إلى عرض تحليلي للصراعات البينية في حزب البعث بعد أن تم طرد مؤسسيه ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار حيث يتبين ” كم صار عفلق ظاهرة برانية بالنسبة إلى تلامذته المخلصين والمتمردين منهم، وكم تماهى نظاما البعث [في سورية والعراق] في كل ما يتعلق ببناهما ووظائفهما”.

وها هنا وفي الفترة الفاصلة بين انقلاب صلاح جديد (23 شباط 1966) وانقلاب حافظ الأسد (16 تشرين الثاني 1970) كانت سورية البعثية ساحة حرب مفتوحة بين رفاق اللجنة العسكرية من جهة، ثم مع إسرائيل في هزيمة حزيران 1967 من جهة أخرى.. ثم في الأردن إلى جانب منظمة التحرير كما أرادها صلاح جديد ونور الدين الأتاسي، أو ضدها عبر سحب الدعم للمقاتلين الفلسطينيين والتخلي عنهم كما أرادها حافظ الأسد.

يسترسل المؤلف في تحليل تداعيات الهزيمة على بنية النظام، دون أن يحسم إن كانت هزيمة حقيقية أم مدبرة (بيع وتسليم) رغم أنه يستشهد بما قاله الرئيس الأسبق أمين الحافظ، من أنهم قبضوا ستة وستين مليون دولار ثمن الجولان، وبما نسب لوزير الداخلية أبي رباح الطويل من أن حافظ الأسد التقى عام 1966 بالأمريكيين في بيروت واتفق معهم على تسليم الجولان لإسرائيل.. كما يذكر أن معظم أعضاء اللجنتين القطرية والقومية، وعديد من الوزراء غادروا دمشق إلى حمص بصحبة أسرهم وعدد كبير من المسؤولين المدنيين، ثم غادروها إلى حلب بعد ما يسميه الأستاذ ميشيل “بيان إسقاط القنيطرة الذي حمل اسم الأسد وأقنعهم بقرب سقوط دمشق” ثم يذهب إلى القول إن حافظ الأسد “غيب الحزب والحكومة خلال الحرب”.

ويبقى الغائب الأكبر في كل هذا السرد هو ما كان يوصف بأنه الرجل الأول في سورية، في تلك الفترة.. أي صلاح جديد. ففي كل ما يجري لا نعرف بدقة موقف صلاح جديد من الهزيمة، ولا من اتهام الكثيرين لحافظ الأسد شخصيا بتسليم الجولان.. ولا من مذكرة قائد الأركان أحمد السويداني التي قدمها لقيادة الحزب واتهم فيها الأسد بالانفراد بالقرار.. ولا يوضح الكتاب إن كان جديد دافع عن الأسد من منطلق طائفي كما يؤكد كثيرون.. أم من منطلق حزبي مصطلحي، على اعتبار أن حافظ الأسد لعب دورا كقائد لسلاح الجو في إنجاح انقلاب 23 شباط الدموي.. حين هدد فرق الجيش في حلب وحمص المتضامنة مع الرئيس أمين الحافظ بالقصف الجوي إن هي هرعت لنجدته!

لكن الواقع أن ميشيل كيلو، لا يعطي صلاح جديد حقه في البحث والتحليل باعتباره العنصر الأكثر فاعلية، سواء من حيث إنه قاد انقلاب 23 شباط الذي شكل بداية لهذه المرحلة، أو من حيث إنه الأستاذ والحليف ثم العدو اللدود لحافظ الأسد قبل أن يرسله الأخير إلى سجن المزة لمدة ربع قرن ويخرج منه إلى القبر.. كما أن الكتاب لا يقدم لنا تأثير صلاح جديد الذي كان يُشهد له بحدة الذكاء على حافظ الأسد الذي كان يوصف من قبل من عرفوه بصاحب الذكاء الوظيفي المحدود، الممتلئ حذرا وحقدا على خصومه.

صحيح أن الكتاب لا يقوم على تقديم تراجم شخصيات، بل يسعى لتحليل أدوار.. لكن صلاح جديد بهذا المعنى هو لاعب كبير صنع دوره الحزبي والطائفي بقوة.. وغير مسار الحزب مؤسسا لكل ما جناه حافظ الأسد الذي يبدو حضوره في هذا الجزء من الكتاب مهيمنا على مسار السرد التحليلي، بينما تبقى صورة أو دور صلاح جديد – على أهميته – مسكونة بظلال غامضة.. لا يعرف سبب استسلامه الأخير لقدره، رغم الاعتراف الكبير بقدراته الاستثنائية على صناعة تحالفاته.

على أن الكتاب يرسم آفاق الصراع بين جديد والأسد على نحو لا تنقصه المعرفة العميقة بواقع ووقائع المرحلة… ويمكن تلمس هذا على النحو التالي:

“بينما كان اللواء صلاح جديد يراهن على حزب في طور التأسيس، للجيش نفوذ واسع فيه، كان الأسد قد تصالح منذ عام 1964 مع تيار محمد عمران، القوي والمسيطر على المكتب العسكري، وأغلق الجيش في وجه القيادة الحزبية الموالية لغريمه، وشكل وحدات عسكرية كاملة على أسس طائفية وعشائرية وعائلية، دون أن يتخلى في الوقت نفسه عن العمل للسيطرة على الحزب المدني”.

وفي الوقت الذي يشيد الدكتور منيف الرزاز – كما يستشهد كيلو – بقدرة صلاح جديد العجيبة “على خلق تحالفات مع أعدائه ومعارضيه، ثم نفض يده منها إذا انفضت فوائدها وإضفاء صفة عقائدية على كل ما يقوم به، يشهد له حنا بطاطو كواقعي كان يعتبر الأيديولوجيا مجرد سلاح آخر في السعي إلى السلطة والاحتفاظ بها. لكن يبقى السؤال: لماذا ما دامت هذه هي صفات صلاح جديد.. تمكن حافظ الأسد، وهو وزير الدفاع الخارج من حرب حزيران مهزوماً ومطاردا باتهامات حول تسليمه الجولان.. لماذا تمكن من الانقضاض عليه وإزاحته كليا عن المشهد والاستفراد بالسلطة!

كل الإجابات التي يقدمها ميشيل كيلو على هذه الأسئلة تتمحور حول توصيف ما فعله حافظ الأسد، مقابل غياب تام لرد فعل صلاح جديد.. باستثناء الإشارة إلى النزاع “الخطابي” في المؤتمر القطري.. ولهذا يبدو حافظ الأسد هو صاحب الفعل والمبادرة والقرار، وهو أمر مرده – كما يبدو – وفرة المعلومات حول ما فعله الأسد، وغيابها إزاء صلاح جديد.. ولعل آخر ما يورده الأستاذ ميشيل من الخطوات الأخيرة التي أحكم فيها حافظ الأسد استعداداته لما أسماه الحركة التصحيحية ما يسميها “حدثان كاشفان”:

– الأول: سفر حافظ الأسد إلى درعا للإشراف على تنفيذ قراره لقائد اللواء العاشر المدرع بالانسحاب من الأردن خلال أحداث أيلول الأسود، وحين التقى بقائد اللواء عنفه بقسوة على مسمع من جنوده وضباطه والمدنيين المتجمهرين حوله.. ويعلق المؤلف على ذلك بالقول: “تلك كانت رسالة وصلت إلى العنوان الصحيح في واشنطن وتل أبيب”.

– الثاني: احتلال مدرعات تابعة لـ “سرايا الدفاع” الإذاعة والتلفاز في ساحة الأمويين بدمشق، وضربها طوقا حول دمشق، كما عرف سكان العاصمة فيما بعد، وفهموا أن في سورية جهاز عسكري تابع لحافظ الأسد شخصيا اسمه “سرايا الدفاع” تبلغ نسبة الضباط وصف الضابط والجنود العلويين تسعة وتسعين بالمئة من ملاكه وكوادره، وأنه ينتشر في مناطق تشرف على العاصمة، وتتحكم بخطوط المواصلات منها وإليها، وبالوحدات العسكرية القريبة منها، ومكلفة كذلك بحراسة المطارات دون أن تكون تابعة للجيش أو لوزارة الدفاع.

الجزء الثالث: حافظ الأسد والدولة الطائفية العميقة!

يبدو الأستاذ ميشيل كيلو في هذا الجزء من الكتاب (الأسدية في السلطة) وهو الأطول، إذ يستغرق ما يقارب نصف حجم الكتاب، الأكثر تمكناً وقدرة على الغوص في تحليل المرحلة من باقي المراحل السابقة.. ولا غرو في ذلك.. فالرجل عاصر هذا النظام على مدى خمسين عاماً بكل ما في الكلمة من معنى.. فهم بنيته وآليات حكمه، مثلما عرف حدوده وهوامشه.. عمل في ظله كمثقف حر ومسكون بفكرة المعارضة الوطنية الصادقة، دخل سجونه وذاق وحشية عسفه وجوره.

وإذا كان الأستاذ ميشيل يفتتح هذا الجزء من الكتاب بفكرة ملهمة حين قال في السطور الأولى: “وصل حافظ الأسد إلى السلطة في ظروف مواتية، فأدار نهجين متعارضين التقيا عند هدف واحد هو تمكين سلطته وإرساء الأسس الضرورية لانتهاج سياسات ثابتة الركائز مترابطة الحلقات”.

ثم يوضح أن النهجين المتعارضين اللذين أفاد منهما حافظ الأسد، استهدف أولهما الشعب واعتمد خطابا هدفه كسب المواطنين وإقناعهم أن انقلابه العسكري على رفاقه وقع بتكليف منهم واستجابة لإرادتهم، وإعادة السلطة إليهم بعد انتزاعها من غريمهم وغريمه اللواء “صلاح جديد” الذي كان “متسلطا مناورا” حال بين السوريين وبين حقهم في الحرية. أما الثاني فقد استهدف السلطة الانقلابية ودولتها العميقة، ويصف الأستاذ ميشيل على النحو التالي:

” كان سرياً ومجافياً لوعود النهج الأول، وخاصة منها وعد خطاب الحرية. هذا النهج رسم هدفاً أعلى للانقلاب هو إخراج المجتمع من السياسة، والسياسة من المجتمع، بحيث لا يبقى له من وجود أو دور فيها، مهما كان رمزيا أو محدوداً، ويقتصر الحقل السياسي على السلطة الجديدة، التي يجب أن تنفرد به انفرادا مطلقاً لا يقيده قانون أو عرف أو معيار، لتمتلئ بدولة عميقة محورها الجيش، إلى جانب أجهزة أمنية ينتسب أغلبية موظفيها إلى الكيان ما قبل المجتمعي، الذي نشر سيطرته على بؤرتها العسكرية منذ عام 1963، وهو الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها معظم ضباط الانقلاب وقياداته ” ص 200.

إن الحديث عن بنية النظام الطائفية العميقة والمتمحورة حول الطائفة العلوية حصراً، هو السمة الغالبة على تشريح بنية الأسدية في السلطة في هذا الجزء من الكتاب.. ولعل أهم ما يقدمه الأستاذ ميشيل في هذه السياق، أن الأسدية كما سيصفها ببراعة، هي نهج أو طريقة في الحكم الطائفي، لكن هذا لا يعني أن النظام كان أسديا بمعنى مقتصرا على عائلة الأسد وأقربائهم وأنسبائهم وحسب، كما يحاول أن يردد بعض المكابرين… بل هو نظام علوي من حيث النتيجة، جعل من الأقلية العلوية معادية للشعب السوري بعد أن عزلها عنه.. وفي هذا يقول ص (205):

“بما أن توازن نظام ركيزته دولة عميقة تدعمها أقلية عزلها عن مجتمعها، يتوقف على عامل إيجابي هو انسجام أجهزتها وولائها لـ”قائد الوطن” حافظ الأسد، وآخر سلبي هو استسلام الشعبي لها، وامتناعه عن القيام بأي عمل عام خوفا منها ومنه، فإن توازن السلطة مرهون ببقائها بمعزل عن أي مؤثرات تأتيها من تحت، مما يسمونه “الشعب” وبفصلها عنه بسور من الممنوعات والمحرمات والممارسات السلطوية القمعية والعنيفة حصراً، التي لا يجوز أن تكون مقاومتها متاحة لأي طرف”.

ويتابع المؤلف تشريح علاقة النظام بطائفته التي صارت جزءا من أدوات قمعه، بالفكرة التي سبق لميشيل سورا أن طرحها في كتابه (سورية الدولة المتوحشة) حول حفاظ النظام على عصبية طائفته مقابل إفقاد الآخرين عصبيتهم ومنعهم من بنائها.. يقول الأستاذ ميشيل:

“في حين يجب أن تبقى دائرته الطائفية مغلقة على ذاتها، لتبقى شيفرتها ولغة تداولها وشبكات تواصلها ومسارات عملها وخططها خارج متناول من لا ينتمون إليها، أو لمن هم خارجها من أعضاء الهيئة الاجتماعية العامة، لا بد أن يبقى المجتمع مكشوفا وممنوعاً من التكور على ذاته، وأن يبقى بالتالي منقسماً إلى جماعات وجَمعات متفاوتة الحجم والأهمية والدور، والأهم من هذا وذاك متناحرة ومكشوفة في الوقت نفسه أمام تدخل الأجهزة، ومفتقرة إلى لغة تخاطب وأقنية تواصل وشبكات تفاعل خاصة بها، كي لا تبني بمعونتها عالما خاصا بها، تواجه به السلطة” 2006.

هل كل علوي طائفي بالضرورة؟!

لقد مارس حافظ الأسد الذي يصفه ميشيل كيلو في الصفحة 2004 من الكتاب بأخطر وأقذع وصف يمس تاريخه الوطني كله – إن وجد – وهو “باني دولة الطائفية العميقة” مارس دوراً وحد فيه طائفته، في الوقت الذي اتبع سياسة “فرق تسد” تجاه كل المكونات السورية الأخرى، وفيما بينها.

ولكي ندرك جوهر عمل باني سورية الطائفية هذا، لا بد أن نأخذ بداية بملاحظة مؤلف الكتاب حين يقول:

” إن الطائفية أداة سياسية صنعتها السلطة على مقاسها، يهمها منها طابعها التعبوي والوظيفي القائم على إخضاع الآخر، الأغلبي، وليس على مضمونها العقدي وحده الذي لا يعرفه غير قلة من العلويين، الذين تحولوا بعد انقلاب 1963 إلى طائفة بدلالة سلطة صادرتهم وأخضعتهم، ودأبت على إحاطتهم بأجواء التخويف من الآخر وأقنعتهم أن خلاصهم رهن بتماهيهم مع الأسدية، وأن الخروج عليها يضع صاحبه في صف أعداء الطائفة”.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا المسار الطويل من التلازم بين النظام والطائفة: هل كل علوي طائفي بالضرورة؟ وفي الجواب على هذا السؤال، يقول المؤلف:

” ليس العلويون غير الطائفيين قلة، كما يدعي النظام والإسلاميون، لكنهم يفتقرون إلى قدر من القبول يتيح لهم ما يكفي من تشابك مع أشباههم من الفئات الأخرى، كما يفتقرون إلى مجال خاص بهم يبلورون مواقفهم وينظمون صفوفهم فيه، شأنهم شأن غيرهم من خصوم الأسدية، ممن لا يوافقون الإسلاميين المؤدلجين مذهبيا على وضع جميع العلويين في سلة السلطة، ولا يرون فيهم غير مندوبين عن أجهزتها كما يزعم أتباع هذا النهج” ص 223.

يطوف مؤلف الكتاب بين مجمل القضايا التي أفرزتها “الأسدية في السلطة” من قبيل (نزع السياسة من المجتمع/ الاستبداد في التطبيق / تطييف واحتواء الأقليات / ترييف الحياة العامة…) لكنه في الواقع، أنى أدار وجهه تبدو المعضلة الطائفية – العلوية هي لب المشكلات كلها، وهي جوهر تدمير المجتمع وبناه وروحه الوطنية.

طائفية الأسدية و”مذهبية السنة”!

رغم أن المؤلف يقول في التمهيد الأول للكتاب إنه لن يتطرق للثورة السورية في هذا النص، وأنه سيفرد لاحقا نصا خاص بها، إلا أنه لا يمنع نفسه من أن يتطرق للثورة السورية في ضوء تداعيات الدولة الطائفية العميقة التي أرسى دعائهما حافظ الأسد وورثها لابنه، فيقول في هذا السياق:

“بتحول ثورة الحرية إلى حرب أمة السلطة ومن يمثلون أهل السنة والجماعة، وجد السوريون أنفسهم أمام حالة سياسية تستجيب على خير وجه لطائفية الدولة العميقة، وتستخدم معاييرها وتقيس أي علاقة بمعايير طائفية ومذهبية. فلا عجب إن واجه العلويون داخل السلطة وخارجها، أفرادا وجماعات أحكاماً مسبقة ساعدت الدولة العميقة على غرس خوف وجودي في نفوس أتباعها، لم يترك لهم خياراً آخر غير الاحتماء بها، باعتبارها واقعا لا بديل له، فلا عجب إن وجدوا أنفسهم بين نارين: إن قاتلوا دفاعا عنها خسروا قطاعاً كبيراً منهم، لخسارته أخطر النتائج عليهم كجماعة، وإن لم يقاتلوا وضعوا مصيرهم بين أيدي متشددين يتوعدونهم بالهلاك” ص (225).

ورغم أن هناك الكثير مما قد تختلف فيه مع المؤلف، ومنها اتهام السنة بأن “مذهبيتهم” هي ما تعمق مأزق العلويين، جنبا إلى جنب طائفية الأسدية، مع أن المؤلف مثلا يعترف أن انقلاب حافظ الأسد عام 1970 وضع المسيحيين “في سياقات حملتهم مجددا سمات طائفية، وأخضعتهم لمحاصصات عزلتهم عن بيئتهم وحركت لدى الكثير منهم الشعور بالغربة عنها، وهددت مبدأ المساواة بينهم وبين بقية السوريين” ص (357). فلماذا كانت طائفية المسيحيين نتاج السلطة الأسدية التي أخضعتهم لسياقات طائفية، بينما طائفية السنة هي نتاج “مذهبية السنة” وبمعنى آخر إن طائفيتهم متأصلة، وليست مكتسبة أو طارئة بفعل طائفية السلطة الأقلوية التي ارتكبت بحقهم خلال نصف قرن أبشع المجازر؟!

على أية حال.. تبقى ميزة أي كتاب عظيم فيما يثيره من سجالات واختلافات في الرؤى ووجهات النظر، وكتاب الأستاذ ميشيل (من الأمة إلى الطائفة: سوريا في حكم البعث والعسكر) كتاب مسكون بهاجس التشريح العميق للأفكار والتيارات والانحرافات التي عصفت بالحياة السياسية السورية منذ استولى البعث على السلطة.. ومما لا شك فيه أن هذا الكاتب الشجاع العميق الثقافة، المتمكن في شرح أدق الأفكار وأعقدها بلغة سلسة عذبة واثقة من قدرتها على إصابة كبد المعنى والدلالة.. يوقع كتابه الضخم هذا بتوقيع المفكر الناضج، والسوري الأصيل الذي أخلص لما آمن به دوماً.. أصاب فيما آمن أم أخطأ.

______________

(*) يعاني الكتاب من اضطراب إخراجه الداخلي في بعض المواضع، ما يجعل تبويبه وتقسيماته أقل وضوحا مما يفترض، كما أنه لا يخلو من أخطاء مطبعية كان من الضروري تلافيها في كتاب هام كهذا.

——————————–

كتاب ميشيل كيلو: عن حكم البعث والعسكر في سورية/ عمر كوش

لم تقتصر مسيرة الكاتب السوري، ميشيل كيلو، على العمل السياسي، بوصفه معارضاً لنظام الأسد الاستبدادي، بنسختيه الأب والابن، بل كانت له إسهامات ومؤلفات فكرية سياسية متنوعة، بدأها من ترجمته كتباً مهمة في الفكر السياسي، مثل كتابي “الإمبريالية وإعادة الإنتاج”، و”لغة السياسة” لجورج كلاوس، وكذلك كتاب أ. ك. أوليدوف “الوعي الاجتماعي”، “السياسة في الحرب العالمية” لماكس فيبر، و”نظرية الدولة” لنيكوس بولانتزاس، وتوّجها بكتابه الذي صدر قبل شهور من وفاته “من الأمة إلى الطائفة: سوريا في حكم البعث والعسكر” عن دار موزاييك في إسطنبول 2021. وهو يمتاز بتضمنه خلاصة مخزونه الفكري والسياسي، وتوظيفها من أجل تقديم استقراء تحليلي شامل للكيفيات والحيثيات التي عاشتها سورية في ظل حكم حزب البعث والعسكر، أكثر من ستة عقود. وعرفت سورية خلالها حدثين مفصليين: تأسيس حزب البعث، والثورة على الأسدية الاستبدادية. ولذلك يأمل من كتابه الإسهام في تفسير غوامض الفترة التي اجتازها السوريون بين هذين الحدثين المفصليين في تاريخ سورية وشعبها.

وجاء الكتاب (386 صفحة) في أجزاء ثلاثة، خُصص الأول لحزب البعث الذي تأسس رسمياً عام 1947، وتتبع التحولات والتغيرات التي شهدها الحزب، وأفضت إلى نقل مواقفه من النقيض إلى النقيض حيال القضايا المركزية والشعارات التي طرحها، وخصوصا في ما يتصل بفهمه وأطروحاته لقضايا الوحدة العربية والحرية والاشتراكية، لينتهي هذا الجزء عام 1966 مع “الانقلاب على القيادة القومية والرئيس أمين الحافظ، الذي أسقطته قيادة “اللجنة العسكرية”، لتستبدل حزب البعث القائم بحزب بعث جديد قرّرت “اللجنة بناءه بواسطة مؤسستها العسكرية”. وعنى ذلك القضاء على حزب البعث وفق أطروحات مؤسسيه ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وأفكارهما، وتأسيس حزب بعث مختلف على يد ضباط اللجنة العسكرية التي طرحت مواقف معادية بشدة لفكرة الوحدة مع مصر، ولزعيمها في ذلك الوقت جمال عبد الناصر، واتهمت عفلق بخيانة الحزب، بحجة موافقته على حلّه من أجل الوحدة مع مصر.

ويتضمن الجزء الثاني من الكتاب عرضاً تحليلياً للفترة من انقلاب 23 فبراير/ شباط 1966 وصولاً إلى انقلاب 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 الذي قاده حافظ الأسد، وأطاح فيه الأمين القطري المساعد لحزب البعث صلاح جديد، ورفاقه في الحزب واللجنة العسكرية، وقبض عليهم ورماهم في سجن المزّة في دمشق، إلى أن ماتوا فيه أو خرجوا منه إلى القبر. واتصفت هذه المرحلة بالصراع المحموم بين تياري حافظ الأسد وصلاح جديد، وشهدت تسليم حافظ الأسد الجولان لإسرائيل، وكان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت.

ويبدأ الجزء الثالث عام 1970 وينتهي عام 2011، وهو الأهم والأطول في الكتاب، يتضمن تحليلاً بنيوياً واسعاً ومستفيضاً للظاهرة الأسدية، وما يتعلق بها من تحوّلات انشطارية في تاريخ سورية، أفضت إلى تدمير أغلبية المجتمع السوري الذي خرج سلمياً مطالباً بالحرية. لذلك لا يخفي ميشيل كيلو أن هدفه من كتابة هذا الكتاب الكشف عن التعامل الوحشي للنظام الأسدي مع الثورة السورية، بوصفه النهج الوحيد الذي اعتمده بتصميم مسبق في تعامله مع الثورة وناسها. ويُبنى منطلق التحليل على تلمس التناقضات التي عرفها حزب البعث، فإذا “كان هناك في تاريخ سورية الحديث تشكيل سياسي ناقض مساره الواقعي ما ألزم نفسه به من وعود ورفعه من شعارات، قبيل وبعد إعلان ولادته يوم السابع من نيسان عام 1947، ثم قبل وبعد مشاركته في الانقلاب على السلطة عام 1963 والانفراد بها بين هذا العام وعام 1965، فهو التشكيل الذي أسسه الراحلان ميشيل عفلق (1910-1989) وصلاح الدين البيطار (1912- 1980) وحمل اسم حزب “البعث العربي” ثم ما لبث أن تغير إلى “حزب البعث العربي الاشتراكي” بعد اتحاده مع “الحزب العربي الاشتراكي” الذي كان قد أسسه الراحل أكرم الحوراني في حماة وريفها عام 1950″.

ومن أجل تبيان التناقضات التي حملها حزب البعث من مناداته بوحدة الأمة وصولاً إلى تقوقعه بالطائفة على يد النظام الأسدي، يرجع ميشيل كيلو إلى “البعث” الأول الذي عبر مؤسّساه، ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، عن أهدافه السياسية من خلال ثلاثة شعارات، الوحدة والحرية والاشتراكية. وقد عبر أولها عن رفضه “تجزئة الأمة وإخضاعها لدول يجافي قيامها واستمرارها طبيعتها وهويتها”، وتعهد بالنضال من أجل وحدة تقضي على دول سايكس/ بيكو المشرقية، وخاصة منها الدولة التي أقيمت في سورية بعيد الحرب العالمية الأولى، ورأى في تجاوزها شرط قيام دولة أمة كانت على مر التاريخ، وستبقى إلى الأبد، واحدة، وتنفرد بخصائص لا تتوفر لغيرها، أهمها أنها “ذات رسالة خالدة”. وعليه، تمحورت مهمة “البعث” في تحريرها من احتجاز فرضه عليها تناقض جوهرها الحقيقي، غير القابل للتجزئة، مع تمثيلها السياسي المصطنع والمجزأ الذي تجسّده دولٌ قطريةٌ تسوسها طبقات انفصالية/ رجعية، تتعارض وظائفها بنيوياً مع “حقيقة” الأمة العربية.

ويجري التركيز على أفكار ميشيل عفلق النظرية، كونها صاغت منطلقات “البعث” النظرية لأقانيمه الثلاثة (الوحدة والحرية والاشتراكية)، بوصفها برنامجا قومياً واجتماعياً متكامل المقومات، يمكن أن تقبله وتتعاطف معه الفئات الوسطى في الريف والمدينة، وخصوصا الفئات المتعلمة والموظفين والراغبين من العسكريين في إجراء تغيير يمتلكون أدواته، ويرون فيه دورهم الذي يتصدّى لمشكلات العرب الكبرى، كالتجزئة والاستبداد والتفاوت الطبقي والاقتصادي، ومواقفهم من حاضر أوطانهم ومستقبلها، والمهام التي عليهم تحقيقها، بغض النظر عن المدخل الذي يلجون منه إلى ترجمة أقانيم “البعث” الثلاثة.

ووفق تصوّر ميشيل عفلق، ليس أمام العرب أي بديل لتجزئتهم سوى وحدتهم، ولا بديل لقياداتهم الفاسدة غير قيادة “البعث”، ولواقعهم الانفصالي والرجعي غير واقع الأقانيم الثلاثة، ودورها في عتقهم من أوضاع لا يرتبطون بها برابط قيمي، يستحيل أن تعبر حكوماتها الفاسدة عن فطرتهم، أو أن تقيم أوضاعاً طبيعية تفعّل رسالتهم الخالدة وشخصيتهم التاريخية، ونزوعهم المتعالي إلى وضعٍ يستردّون فيه طبيعتهم الأصيلة. لذلك لم يترك عفلق أي خيار للعرب، غير أن يكونوا وحدويين وثوريين، أو انفصاليين ورجعيين.

وعلى أساسٍ متخيل، أقنع عفلق نفسه بأن “أمته” لم تتبلور أو تتكون، بل دخلت التاريخ مكتملة، وستبقى على حالها من الاكتمال بفضل جوهر ديني متعالِ، ثابت ولا يحول أو يزول، ليس من منشأ أرضي أو تاريخي، ومع أنه تنزل في التاريخ، فإنه بقي مستقلاً عنه ومتعالياً عليه. لكن “بينما كان عفلق يطلق عقيرته بالغناء لأمته المتخيلة، كانت أمة العرب الحقيقية تتعرّض على أيادي حزبه، لانقسام نوعي تمترس خلفه الرفاق الذين حكموا سورية والعراق وراء متاريسه. وبالتالي، سقطت ممارسات “البعث” في التباس أنتجه التناقض بين خلو برامجه من خطط تعالج بؤس الأمة الواقعية وادعائه أن الأمة المتخيلة تتوحد بمجرد تماهيها مع حزبه”.

وبعد سقوط الوحدة بين مصر وسورية، تناسى عفلق أقواله عن الوحدة هدفا يسمو على أدواته، وكل ما عداه، كائناً ما كان اسمه، وأيّاً كانت هويته. لكنه ما إن سقطت الوحدة، بعد انفكاك عفلق عنها، حتى وضع حزبه الذي كان قد وافق على حله من أجلها فوق الأمة القائمة وتلك المتخيلة، وجعل “البعث” الأمة الواقعية التي لا بديل لها، مع أن الدولتين اللتين حكمهما انتقلتا من التناحر إلى التمزّق، بجهود نظامين بعثيين استخدما لغة قومية وحدوية، تقاذفاها يومياً على جانبي حدودهما التي تحوّلت إلى متاريس في ذلك الوقت. ووصل الأمر إلى أن أصدر نظام الأسد في عام 1971 حكما بإعدام ميشيل عفلق، بينما اغتيل مؤسس “البعث” الثاني صلاح الدين البيطار عام 1980 بكاتم صوت في مكتبه بباريس.

وقادت الصراعات البينية بين الرفاق في حزب البعث إلى طرد مؤسسيه، ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، فيما تحولت سورية إلى ساحة حربٍ مفتوحة بين رفاق اللجنة العسكرية، أفضت إلى هزيمة حزيران 1967، حيث يستشهد ميشيل كيلو بما قاله الرئيس الأسبق أمين الحافظ إنهم قبضوا ستة وستين مليون دولار ثمن الجولان، وبما نسب إلى وزير الداخلية أنذاك، أبي رباح الطويل، إن حافظ الأسد التقى عام 1966 بالأميركيين في بيروت واتفق معهم على تسليم الجولان لإسرائيل، إضافة إلى ما نُسب إلى رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، غولدا مائير، قولها أن إسرائيل لن تنسحب من الجولان لأنها دفعت ثمنه.

وفي خضم الصراع على السلطة بين الرفاق البعثيين في سورية، راهن صلاح جديد على حزبٍ في طور التأسيس، للجيش نفوذ واسع فيه، بينما أغلق حافظ الأسد الجيش في وجه القيادة الحزبية الموالية لصلاح جديد، و”شكل وحدات عسكرية كاملة على أسس طائفية وعشائرية وعائلية، دون أن يتخلى في الوقت نفسه عن العمل للسيطرة على الحزب المدني”. وكان الأسد يخطّط سراً للانقلاب 1970 الذي أوصله إلى السلطة، وراح يسوق، في خطابه إلى السوريين، إن انقلابه العسكري على رفاقه كان بتكليف منهم واستجابة لإرادتهم، ومن أجل إعادة السلطة إليهم بعد انتزاعها من غريمهم المتسلط صلاح جديد، الذي حال بينهم وبين حقهم في الحرية.

ويكشف ميشيل كيلو خفايا نهج نظام حافظ الأسد بالتركيز على أنه “كان سرّياً ومجافياً لوعود النهج الأول، وخاصة منها وعد خطاب الحرية. هذا النهج رسم هدفاً أعلى للانقلاب هو إخراج المجتمع من السياسة، والسياسة من المجتمع، بحيث لا يبقى له من وجود أو دور فيها، مهما كان رمزيا أو محدوداً، ويقتصر الحقل السياسي على السلطة الجديدة التي يجب أن تنفرد به انفرادا مطلقاً، لا يقيده قانون أو عرف أو معيار، لتمتلئ بدولة عميقة محورها الجيش، إلى جانب أجهزة أمنية ينتسب أغلبية موظفيها إلى الكيان ما قبل المجتمعي الذي نشر سيطرته على بؤرتها العسكرية منذ عام 1963، وهو الطائفة العلوية التي ينتمي إليها معظم ضباط الانقلاب وقياداته”.

ومن أجل تحليل بنية نظام الأسد، يجري التركيز على الأسدية بوصفها قائمةً على طائفية عميقة اتخذت من الطائفة العلوية محورها الأساس وركيزة لها لحكمها الطائفي، وعملت على عزل الطائفة العلوية عن باقي مكونات الشعب السوري، وحوّلتها إلى أقليةٍ معاديةٍ له، حيث عمد نظام الأسد إلى بقاء “دائرته الطائفية مغلقةً على ذاتها، لتبقى شيفرتها ولغة تداولها وشبكات تواصلها ومسارات عملها وخططها خارج متناول من لا ينتمون إليها، أو لمن هم خارجها من أعضاء الهيئة الاجتماعية العامة، لا بد أن يبقى المجتمع مكشوفا وممنوعاً من التكوّر على ذاته، وأن يبقى بالتالي منقسماً إلى جماعات وتجمعات متفاوتة الحجم والأهمية والدور، والأهم من هذا وذاك متناحرة ومكشوفة في الوقت نفسه أمام تدخل الأجهزة، ومفتقرة إلى لغة تخاطب وأقنية تواصل وشبكات تفاعل خاصة بها، كي لا تبني بمعونتها عالما خاصا بها، تواجه به السلطة”.

وعمل نظام الأسد على توحيد السلطة والطائفة، وبما يتفق مع هويتهما كجهة طائفية وكدولة عميقة. وعليه تمكّن “باني دولة الطائفية العميقة حافظ الأسد” من توحيد طائفته، بينما اتبع، في الوقت نفسه، سياسة “فرّق تسد” حيال كل المكونات السورية الأخرى، وفيما بينها. وبالتالي بات توازن نظام ركيزته دولة عميقة تدعمها أقلية عزلها عن مجتمعها، يتوقف على عامل إيجابي، هو انسجام أجهزتها وولائها لـ “قائد الوطن” حافظ الأسد، وآخر سلبي هو استسلام الشعبي لها، وامتناعه عن القيام بأي عملٍ عام خوفا منها ومنه”.

ويقود تحليل بنية الطائفية الأسدية إلى تبيان أن “الطائفية أداة سياسية صنعتها السلطة على مقاسها، يهمها منها طابعها التعبوي والوظيفي القائم على إخضاع الآخر، الأغلبي، وليس على مضمونها العقدي وحده الذي لا يعرفه غير قلة من العلويين الذين تحوّلوا، بعد انقلاب 1963 إلى طائفة، بدلالة سلطة صادرتهم وأخضعتهم، ودأبت على إحاطتهم بأجواء التخويف من الآخر، وأقنعتهم أن خلاصهم رهن بتماهيهم مع الأسدية، وأن الخروج عليها يضع صاحبه في صف أعداء الطائفة، ويجعل منه خائناً”.

ولا شك في أن هناك علويين يرون أنفسهم بدلالة وطنهم وشعبهم، ويرفضون أن يعرّفوا بعقيدتهم وحدها، وأن يشوّه وعيهم الوطني باسمها، وبالتالي “ليس العلويون غير الطائفيين قلة، كما يدّعي النظام والإسلاميون، لكنهم يفتقرون إلى قدر من القبول يتيح لهم ما يكفي من تشابك مع أشباههم من الفئات الأخرى، كما يفتقرون إلى مجال خاص بهم يبلورون مواقفهم وينظمون صفوفهم فيه”.

ويخلص ميشيل كيلو إلى أنه بالسياسات التي مارستها الأسدية عقودا، وأرستها على إخراج العلويين من المجتمع السوري كهيئة عامة موحدة الكيانات، وتعظيم الهوة بينهم وبين معظم مواطنيهم، وإرسائها على مغايرة هوياتية تضمر التنافي، اختلقت الدولة العميقة عداءً تاريخياً بين مركز طائفي سلطوي موحد، ومحيط مفكّك طائفياً ومتناحر، وغرست هذا التاريخ في وعيهما. وبالتالي، “هذا الوضع جعل استمرار الأسدية اعتماداً على مجتمع السلطة ودولته العميقة السبب في احتجاز ما ينشده السوريون من تغيير، في ظل ظرفٍ خاص، افتقروا بسببه إلى أحزاب وقوى سياسية وازنة ومنظمة.

رحل ميشيل كيلو، لكن أفكاره وأطروحاته بحاجةٍ إلى نقاشات وتحليلات كثيرة، إذ على الرغم من أنها تحظى بتوافقات عديدة، إلا أنها تثير، مثلها مثل مواقفه السياسية، سجالات واختلافات في الرؤى ووجهات النظر، خصوصا وأن من المهم البناء عليها، كونها تناولت قضايا حساسة عديدة من تاريخ سورية السياسي في ظل الأسدية، وقدّم تحليلاته العميقة لأفكار “البعث” وتياراته وتناقضاته وانحرافاته التي أثّرت كثيراً على الخريطة السياسية السورية عقودا عديدة. وسيظل إرثه السياسي يحظى بالتقدير والإشادة، خصوصا وأنه تميز بالجرأة والقدرة على طرح أفكاره من دون مواربة، وبسلاسة وعمق.

العربي الجديد

—————————