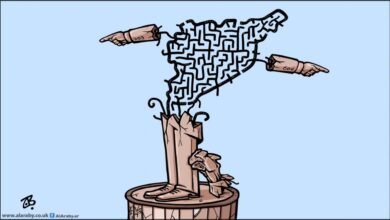

سنوات الانقلاب والخديعة.. كيف نشأت دولة الطائفية الدموية في سوريا الحديثة؟!/ أحمد إبراهيم

“بينما نجح حافظ الأسدُ في فرض سيطرته على معظم القوات المسلحة السورية، فقد أحكمَ صلاح جديد قبضته على جهاز الحزب المدني بشغل أهم مراكز الحزب المدنية بمؤيديه، وهكذا تم خلق ما يُسمّى بـ “ازدواجية السلطة”، مؤسستا السلطة السورية الرئيسيتان؛ وهما القوات المسلحة وجهاز حزب البعث المدني، قد تم السيطرة عليهما من قِبل جماعات “علوية” مختلفة من الحزب أو الجيش”.

(المستشرق الهولندي نيقولاس فان دام في كتابه “الصراع على السلطة في سوريا”)

في فاتحة القرن العشرين كانت الأقطار العربية تعيش حالة من الغليان والصدمة، غليان بسبب السياسات الخاطئة التي تعرّضت لها من قِبل العثمانيين في فترة حكومة الاتحاد والترقي تارة، ومن قِبل العرب أنفسهم تارة أخرى، وهم الذين اتَّحد جزء مهم منهم مع السياسة البريطانية في المنطقة التي هدفت إلى السيطرة على تلك البلدان واحتلالها وتفكيكها على أساس عِرقي وقومي، وبسبب تبدل العالم القديم وإمبراطورياته في خضم الحرب العالمية الأولى (1914-1918م)، وصعود القوتين الإنجليزية والفرنسية، فقد قرّر هؤلاء تقسيم الأقطار العربية وفق اتفاقية “سايكس – بيكو” الشهيرة في العام 1916م.

كانت سوريا من جملة البُلدان التي تعرضت على الدوام إلى تيارات من الهجرات والحروب والمواجهات لكونها ضمن أقطار “الهلال الخصيب” التي طمعت فيها الإمبراطوريات على الدوام منذ أقدم العصور، الأمر الذي جعلها ملتقى للهجرات، وموطنا لكثير من الأقليات، وقد لعبت تلك الدول التي احتلت الأقطار السورية والشامية في العموم بهذا الملف الطائفي، لا سيما في العصر الحديث، طبقا لمصالحها السياسية والفكرية، وضربا لأي وحدة بين هذه “الفسيفساء”، الأمر الذي أدّى إلى نتائج كارثية في تاريخ سوريا الحديث. فكيف نشأت المسألة الطائفية والأقلوية في سوريا الحديثة؟ وكيف دخلت هذه الطوائف طوال عقود في حرب تكسير عظام؟ وما النتائج التي ترتبت عليها؟ وما أبرز الطوائف التي سيطرت على الدولة السورية؟ وكيف وقع هذا الأمر ولماذا؟ ذلك تاريخ لا بد من الوقوف معه في سطورنا التالية.

خلال القرن التاسع عشر تأثَّر وضع الأقليات الدينية بصورة قوية نتيجة التدخلات السياسية في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية من قِبل فرنسا وإنجلترا وروسيا الذين فرضوا أنفسهم حماة للأقليات الدينية، فادّعت فرنسا لنفسها حق حماية المسيحيين الموارنة في لبنان، وادّعت الحكومة الروسية لنفسها حقا مماثلا في حماية المسيحيين الروم الأرثوذكس التابعين للسلطان العثماني، بينما استأثرت بريطانيا بعلاقات طيبة خاصة مع الدروز واليهود[1].

من جانب آخر جلبت لهم هذه الحماية الأجنبية كراهية عميقة من جانب الدولة العثمانية، بل وغالبية السكان من المسلمين السُّنة الذين اعتبروا بعضهم -كما يقول المؤرخ ألبرت حوراني- “خونة محتملين، ومصدر ضعف، وعملاء للسياسة الأوروبية، وخطرا على الإمبراطورية العثمانية والأمة الإسلامية بوجه عام” [2]، وهكذا أدّت الشائعات والتدخلات الأجنبية في ذلك القرن إلى سوء العلاقات بين الأقليات الدينية في سوريا.

وحين انهزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى (1914-1918م)، وأُجبرت قواتها على الرحيل من سوريا في شهور سنة 1918م، وكانت القوات العربية التابعة للشريف حسين متحالفة مع الإنجليز في المنطقة العربية بقيادة أبنائه فيصل وعبد الله، فإن فيصل بن الحسين قد أُعلن ملكا دستوريا على سوريا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول سنة 1918م، لكن سرعان ما انقلبت فرنسا وبريطانيا على هذا الاتفاق مع العرب، وأنفذوا اتفاقهم الشهير “سايكس بيكو” لتقع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي في 24 يوليو/تموز سنة 1920م والذي سيستمر 26 عاما ذاقت فيه سوريا ويلات الاحتلال الفرنسي وألاعيبه الخبيثة[3].

الأمير فيصل بن الحسين (مواقع التواصل)

ففي عهد الانتداب الفرنسي حُرِّضت الولاءات الطائفية عمدا لكي تمنع أو تحدّ من ظهور الدولة السورية المستقلة، ومن ناحية أخرى شُجِّعت ظاهرة الانفصالية والتخصصية بين الأقليات الدينية والقومية عن طريق منحهم حكما ذاتيا في المناطق التي كانت تُشكِّل فيها تلك الأقليات الغالبية المحلية، وبناء على هذه السياسة فإن منطقة اللاذقية والتي تنحاز الغالبية فيها إلى العلويين، ومنطقة جبل الدروز التي يغلب فيها الطائفة الدرزية، كانتا لهما حكومتهما لفترة ما أثناء الاحتلال الفرنسي، وكانتا تُعتبران مستقلتين بحكم ذاتي عن الجمهورية السورية، وقد أُعلن تحت سيادة الاحتلال[4].

أما منطقة الجزيرة في الشمال الشرقي حيث مثَّلت الجاليات المسيحية قوة لا يُستهان بها، وحيث كان الأكراد بالنسبة لهم أغلبية محلية، فلم يحصلوا على حكم ذاتي رسميا تحت الاحتلال الفرنسي، بل وُضِعت المنطقة تحت حكم الإدارة الفرنسية المباشرة، وشُجِّعت تطلُّعات الأكراد نحو تحقيق حُكم ذاتي.

ويرى المستشرق الهولندي نيقولاس فان دام أنه كجزء من سياسة “فَرِّق تَسُد” فقد شجّع الفرنسيون تجنيد فصائل خاصة من العلويين والدروز والأكراد والشراكسة والأقليات الأخرى الذين شكّلوا بعد ذلك ما عُرف باسم “القوات الخاصة للشرق الأدنى”، والتي استُخدمت لحفظ النظام وقمع الفتن الداخلية، ونظرا لأن هذه القوات كانت مُشكّلة من الأقليات فقد زاد هذا من شعور الاستيلاء بين الأغلبية السنية التي تتحدث العربية، كما أُثيرت الخلافات بين الأقليات الدينية والعِرقية عن طريق الفرنسيين الذين كانوا يُناصرون قائدا عشائريا ضد الآخر، وقد ظل نظام “المجتمع المغلق” الذي يقوم على تناحر الطوائف وصعودها على حساب الغالبية السنية الناطقة بالعربية في سوريا ساريا خلال النصف الأول من القرن العشرين[5].

كان خروج الاحتلال الفرنسي من الأراضي السورية سنة 1946 وتسارع وتيرة التحديث والتصنيع قد خفّف من حدة الأقليات في المسألة السياسية والاجتماعية إلى حدٍّ ما، لكن الأحزاب السورية التي نشأت في تلك الفترة كانت لا تزال تعكس مصالح جهوية أو إقليمية، وكثير منها تركّز في مناطق محددة دون غيرها من سوريا، الأمر الذي أدّى إلى استمرار النزعة الطائفية بالرغم من خفوت حدّتها زمن الانتداب الفرنسي.

وساعد على تفكيك هذه الروابط العصبية والدينية والعشائرية والجهوية في بادئ الأمر إنشاء حزب البعث في العام 1940م على يد ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، المعلمين الدمشقيين البرجوازيين اللذين وضعا شعار الحرية والمساواة والاستقلال، متكئين على المبادئ الاشتراكية التي لاقت دعما من أهل القرى أكثر منه في المدن وفي القلب منها دمشق، وقد شجع ميشيل عفلق أبناء الأقليات الدينية من المسيحيين العرب على الاندماج في هذا الحزب الذي اتخذ المبادئ العلمانية الاشتراكية دون النظر للمكوّن الديني، وإن اعتبر الإسلام دينا يُشجِّع العروبة ويعمل على وحدتها، وكانت مقالات ميشيل عفلق ورسائله مشجعة للسوريين بجميع طوائفهم، إذ بيّنت لهم أن هذا الحزب سيجعلهم متساوين في الحقوق السياسية والاجتماعية، الأمر الذي جعل الكثيرين من أبناء هذه الطوائف يسارعون في الانضمام لحزب البعث العربي.

وعلى الرغم من أن حزب البعث قد حُلَّ في العام 1958م بطلب من الرئيس المصري جمال عبد الناصر كشرط للوحدة بين مصر وسوريا، بل أُضعِفَ بصورة تامة، فإنه مع تفكك الجمهورية العربية المتحدة في سبتمبر/أيلول سنة 1961م، أُعيد تشكيل حزب البعث من جديد من نواة البعثيين القدماء الذين ظل بعضهم في تنظيم سري في مناطق اللاذقية ودير الزور وحوارن، وكانوا على ارتباط قوي مع الضباط البعثيين في الجيش السوري[6].

وفي 8 مارس/آذار 1963م قام تنظيم الضباط البعثيين بانقلاب عسكري استولوا فيه على مقاليد السلطة في البلاد، وقد لعب الدور البارز في نجاح هذا الانقلاب التنظيم العسكري الذي تشكّل في مصر إبان عهد الوحدة، والمؤلَّف من الضباط محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد وأحمد المير وعبد الكريم الجندي، وقد أمسك هذا التنظيم بمقاليد الدولة كافة، حتى نشاطات الأندية الرياضية والاجتماعية.

واللافت أن عدد أعضاء حزب البعث المدنيين حين وقع انقلاب أقرانهم الضباط كان يقترب من 400 شخص فقط، وهو عدد قليل للغاية لتحمل مسؤولية الحكم والسلطة في البلاد، ومن هنا قرّر المكتب التنظيمي لقطاع الحزب المدني السوري الذي شُكِّل حديثا آنذاك زيادة أعضاء الحزب المدنيين بدرجة كبيرة، وأصدر قرارا في هذا الشأن بترقية أنصار الحزب فورا إلى رتبة “عضو عامل”، مع حقّه في الاشتراك في انتخابات الحزب، وترشيح أشخاص للعضوية، وفي العام التالي على انقلاب 8 مارس/آذار تضاعف عدد أعضاء حزب البعث خمس مرات، وتوضح وثيقة حزبية يرجعُ تاريخها إلى عام 1965م أن أي عضو جديد كان عليه أن ينتظر فترة أطول قبل أن يُصبح عضوا عاملا ثمانية عشر شهرا كنصيرٍ، ومدة مماثلة كعضو متدرب[7].

وقد استفاد بعض قادة الحزب من إجراءات القبول المتساهلة هذه، وضمّوا أقرباء وأصدقاء ومعارف لجهاز الحزب كأعضاء عاملين دون الحاجة إلى توافر معايير معينة مشددة مثل مستوى معين من التعليم أو التعرف على المبادئ الأيديولوجية للحزب والالتزام بها، علاوة على ذلك لم يكن هناك في الكثير من الحالات وثائق حزبية للتحقق من عدد وهُوية وأعضاء الحزب السابقين، ورُتبهم في الحزب وطريقة قبولهم، لذلك لم يكن الأمر عسيرا على هؤلاء القادة وأنصارهم من تحويل تكوين بعض فروع الحزب جذريا لمصلحتهم الشخصية، ونتيجة لتلك السياسة تكوّن عدد من الكتل الحزبية والمصالح المتحالفة ارتبط أعضاؤها ببعضهم بعضا عن طريق خلفية إقليمية أو عشائرية أو طائفية مشتركة أكثر من كونها مبادئ عقائدية وأفكارا يجتمعون عليها[8].

أدّت هذه الطائفية والحزبية وخلق تيارات مصالح داخل حزب البعث إلى آثار خطيرة لا تزال تعاني منها سوريا إلى يومنا هذا، فقد أضعف الانضباط الحزبي، وسعى الجميع إلى الصراع على السلطة من منطلق جهوي أو طائفي، وما لبث أن ازداد عدد أعضاء الأقليات في سلك الجيش السوري على حساب الأغلبية السنية، وقام هؤلاء باستدعاء العديد من الضباط وضباط الصف الذين تربطهم بهم أواصر عائلية أو عشائرية أو إقليمية لتعضيد مراكزهم الجديدة التي حصلوا عليها بصورة سريعة في انقلاب 8 مارس/آذار 1963م[9].

ويبدو أن آثار هذه الطائفية سرعان ما أفصحت عن وجهها القبيح داخل حزب البعث ذاته، حيث جاء في النشرة الدورية للحزب في سنة 1966م، تحت عنوان “أزمة الحزب وحركة 23 شباط” ما يلي:

“ألحّت ظروف الثورة الأولى ومرحلتها الصعبة على دعوة عدد كبير من العسكريين الاحتياطيين، حزبيين ومؤيدين، لملء الشواغر التي نجمت عن تصفيات الخصوم، ولتدعيم مواقف الثورة (انقلاب 8 مارس/آذار) وحمايتها، ولم يسمح ذلك الإلحاح آنذاك باعتماد أسس موضوعية في عملية الاستدعاء، وإنما كانت عوامل الصداقة والقرابة وأحيانا مجرد المعرفة الشخصية هي الأساس، مما أدّى إلى تسرّب عدد معين من العناصر الغريبة البعيدة عن منطق الحزب ومنطلقاته، وسبّب بالنتيجة استخدام هذا الموضوع سلاحا للطعن في نيّات بعض الرفاق والتشكيك بهم”[10].

واللافت أن معظم العسكريين الذين استُدعوا بهذه الطريقة كانوا ينتمون إلى الأقليات العلوية والدروز والإسماعيلية، ولم يكن الأمر مثيرا للاستغراب، إذ إن معظم أعضاء اللجنة العسكرية البعثية المشرفة على نشاطات التنظيم العسكري البعثي كانوا من أعضاء تلك الأقليات، وكان تسعة 9 ضباط من أصل 15 ضابطا من هذه الأقليات من بين أعضاء اللجنة العسكرية الحاكمة للبلاد آنذاك[11].

وجاء أوج احتكار البعثيين للسلطة في 18 يوليو/تموز 1963 عندما قامت مجموعة معظمها من الضباط الناصريين من الأغلبية السنية تحت قيادة الضباط جاسم علوان بانقلاب فاشل، لما رأوه من سيطرة مطلقة للأقليات وعلى رأسها العلويون لمقاليد السلطة، وتغلغلهم وأقاربهم وأبناء طوائفهم في المناصب المفصلية المدنية والعسكرية، وكان معظم الضباط الذين أخمدوا هذا الانقلاب، مع إراقة الدماء، ينتمون لأقليات وكان من بينهم ضباط علويون لعبوا دورا متميزا في هذا الشأن[12].

كان انقلاب الناصريين السنة الفاشل في يوليو/تموز 1963م البداية الحقيقية للصراع على السلطة بين قادة اللجنة العسكرية البعثية، حيث لجأ هؤلاء القادة بهدف تقوية مراكزهم إلى زيادة أعداد العسكريين الموالين لهم على أسس طائفية أو عشائرية أو إقليمية، وبسبب ذلك قُوِّضت بنية القيادة والانضباط داخل الجيش السوري.

وفي غضون عام 1966م كتب الدكتور منيف الرزاز الأمين العام للقيادة القومية لحزب البعث قائلا: “إن روائح التكتيل الطائفي المقصود بدأت تفوح، وبدأ الحديث عنها أول الأمر، همسا، ثم بدأت الأصوات في الارتفاع حين ظهرت بوادر مادية تسند الاتهام”. وبدأ التمييز ضد السنة، حين سُرِّح أعداد كبيرة منهم عقب انقلاب 8 مارس/آذار، ثم لدى تقدُّمهم للالتحاق بالكلية العسكرية ومراكز التدريب، فضلا عن التجنيد للانضمام لحزب البعث، فقد كان العلويون والدروز والإسماعيلية والأرثوذكس في المقابل يحظون بمركز متميز على الدوام في المعاملة في معظم الحالات[13].

وعلى الرغم من أن رئيس البلاد ورئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع والداخلية كان سنيا وهو أمين الحافظ، فإن الضباط العلويين البارزين أمثال صلاح جديد وحافظ الأسد قد حظوا على الدوام بمساندة جماعات عسكرية قوية من الأغلبية العلوية في الجيش التفّت حولهم، لا سيما بعد إبعاد اللواء العلوي محمد عمران عن البلاد، وكان صلاح جديد قد ارتقى لمنصب رئاسة أركان الجيش، واعتبارا من النصف الثاني من عام 1965م أصبح اتهام الرئيس أمين الحافظ لرئيس الأركان صلاح جديد علنيا بأنه يعمل على بناء كتلة علوية طائفية داخل الجيش، الأمر الذي أدّى إلى وجود كتلتين داخل الجيش السوري عملت كلٌّ منهما لضمان بقائها ومصالحها، وهما السنيون الملتفون حول أمين الحافظ، والعلويون الملتفون حول صلاح جديد وحافظ الأسد[14].

وقد أدّى هذا الاستقطاب العلني والطائفي داخل الجيش السوري وحزب البعث بين السنة والعلويين إلى وقوع انقلاب 23 فبراير/شباط سنة 1966م، بقيادة العلويَّيْنِ صلاح جديد وحافظ الأسد والدرزي سليم حاطوم، فقُضي على أمين الحافظ بالسجن ثم بالنفي إلى لُبنان بعد هزيمة يونيو/حزيران سنة 1967م، وكان من نتائج الانقلاب المباشرة تولّي صلاح جديد منصب أمين عام مساعد للقيادة القُطرية لحزب البعث، أما حافظ الأسد فقد ترقى من قيادة سلاح الطيران ليصبح وزيرا للدفاع، كل هذا من خلف رئيس مدني صوري لم يكن يملك من أمره شيئا هو نور الدين الأتاسي ذلك المنصب الذي خُصص للسنة آنذاك[15].

كما أسفر الانقلاب الجديد عن تصفية بعض جماعات الضباط السّنيين البارزة، ثم تمَّ تسريح أهم أعضاء كتلة وزير الدفاع السابق محمد عمران، وفي غضون عام 1966م تم تصفية هؤلاء أيضا بصورة رسمية، وكان أغلب هؤلاء الضباط الذين تمت تصفيتهم من أبناء السُّنة، ولقد نتج عن هذا الانقلاب وسياساته ازدياد تمثيل أعضاء الأقليات الدينية مرة أخرى، لكن هذه المرة دون توازن واضح، وفي غياب كبير للمكون السني ذي الأغلبية النسبية في البلاد، بل أصبح العلويون والدروز والإسماعيليون والأرثوذكس هم الطرف الأقوى في معادلة الحكم الجديدة، سواء في الحزب أم في الجيش.

كان استبعاد سليم حاطوم الضابط الدُّرزي من مكاسب انقلاب 23 فبراير/شباط 1966م، بل وبقاؤه على رتبته السابقة للانقلاب، وعمله في حراسة مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري، وهو الذي أقدم على هذا الانقلاب وكان صاحب اليد العُليا في نجاحه، مع صعود العلويين بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد، قد أثار نقمته وحفيظته، إذ أدرك مدى الخيانة والخسارة التي تعرض لها، فراح يُجمع شتات أمره من جديد، متحالفا مع الأعضاء القدامى المؤمنين بمبادئ المؤسسين للحزب ميشل عفلق والبيطار، ومُلتجِئا هذه المرة إلى أفراد طائفته من الضباط الدروز وبعض قيادات السنة في الجيش آنذاك، لكن محاولته باءت بالفشل والانكشاف وذلك في سبتمبر/أيلول 1966م، وكان صلاح جديد وحافظ الأسد يملكون القوة الكبرى في الجيش السوري فضلا عن سلاح الطيران الذي أجبر سليم حاطوم على الهرب واللجوء إلى الأردن[16].

وقد قُبِض على حاطوم بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967م، حيث دخل إلى سوريا ظنًّا منه أن صفحة الماضي قد طويت، وأن رفاقه القدامى سيتّحدون معه من جديد بعد الهزيمة، لكن ما حدث كان العكس؛ إذ عُذِّب تعذيبا شديدا ثم أُعدم رميا بالرصاص في 26 يونيو/حزيران 1967م، وبهذا تُخُلِّص من أهم الجماعات أو الكتل المناوئة للعلويين في الجيش من الضباط والقيادات السنية والدُّرزية المناوئة، إما بالسجن والنفي وإما بالقتل والتصفية، ودخلت سوريا في منعطف النكسة والهزيمة فخسرت الجولان والقنيطرة، وكان من اللافت أن وزير الدفاع حافظ الأسد قد رقَّى نفسه آنذاك من رتبة لواء إلى فريق في ظل أجواء الهزيمة المذلة تلك، كما يروي الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ في شهادته على العصر[17]

وبهذا أصبح العلويون سادة الجيش السوري، بل والسلطة في البلاد موزعة بين صلاح جديد المسيطر على الحزب والحكومة والجناح المدني، وحافظ الأسد المسيطر على الجيش والأجهزة العسكرية، لكن سرعان ما ظهرت الخلافات العلنية بين الرجلين في التوجهات الإقليمية والفكرية وقتها بعد هزيمة يونيو، وعمل حافظ الأسد في أثناء عام 1968م على إحكام سيطرته على الجهاز العسكري، واستطاع أن يفصله عن قيادة الحزب المدنية، كما أصدر أوامره بمنع أعضاء القيادة القُطرية أو مسؤولي الحزب المدنيين الآخرين من زيارة أقسام تنظيم الحزب العسكري أو القيام باتصالات مباشرة مع قطاع الحزب العسكري، كما مُنِع ضباط الجيش بدورهم من إجراء أي اتصالات مباشرة مع سياسيي الحزب المدنيين إلا عن طريق القنوات الرسمية لقيادة تنظيم الحزب العسكري[18].

وهكذا خُلِقَت “ازدواجية السلطة” بين القائدين العلويَّيْنِ، وكانت القطيعة بين الفريقين حين استطاع حافظ الأسد منع أي اتصالات بين الجانبين منذ فبراير/شباط 1969م، ويصفها نيقولاس فان دام “بما يشبه الانقلاب العسكري”، ثم استطاعت قوات الأسد السيطرة على مبنى إذاعة دمشق ومبنى إذاعة حلب، بالإضافة إلى مكاتب أكبر جريدتين سوريتين “البعث” و”الثورة”، وفرض الرقابة العسكرية على نشرات الأخبار والتعليقات السياسية وجميع البرامج السياسية والثقافية والإعلامية[19].

استمرت معركة كسر العظام بين الفريقين، كان الطرف الأقوى فيها حافظ الأسد الذي كان يسيطر على وزارات السلاح، ويقضي على ذوي المناصب الاستخبارية والعسكرية المؤيدة لصلاح جديد ونور الدين الأتاسي، ليفرض حافظ الأسد كلمة الفصل والنهاية بانقلاب عسكري ألقى فيه القبض على صلاح جديد والأتاسي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1970م، وبعدها بعام واحد فقط يعلن نفسه كأول رئيس علوي للجمهورية السورية، يبدأ فيها فصلا جديدا من احتكار وتوريث السلطة في الطائفة العلوية، بل وفي بيت حافظ الأسد.

لتدخل سوريا منذئذ إلى حقبة دولة الطائفة – العائلة، وذلك على الرغم من تقلُّد الضباط التابعين لطوائف دينية غير علوية مهامَّ عسكرية عليا لكن بصورة شكلية أو صورية مثل مصطفى طلاس وناجي جميل وغيرهم، في مقابل أغلبية علوية ارتقت إلى المناصب المفصلية والحسّاسة في الدولة السورية، وكانت على الدوام منذ ذلك التاريخ قادرة على سحق أي مقاومة أو انقلاب محتمل يُهدِّد من وضع الجمهورية “العلوية” الجديدة.

تلك كانت قصة نشأة الطائفية الدموية في سوريا الحديثة، طائفية جرَّت البلاد إلى الخراب والدمار والحرب والاقتتال الأهلي، بدأها الفرنسيون والروس والإنجليز منذ نهاية الحقبة العثمانية، وخُتمت على يد الروس والأسد والإيرانيين وغيرهم، خاتمة لا تزال مشاهدها المحرقة تُلهب سوريا من شمالها إلى جنوبها، حتى أمسَت خطرا يُهدِّد العالم كله، ويجعل سوريا ساحة لتصفية الحسابات على أنقاض مقدّراتها وشعبها ودمائها البريئة النازفة.

المصدر : الجزيرة