عن زيارة وزير خارجية الصين الى العاصمة السورية: ماذا تريد الصين في سورية؟ -مقالات مختارة-

ماذا تريد الصين في سورية؟/ مروان قبلان

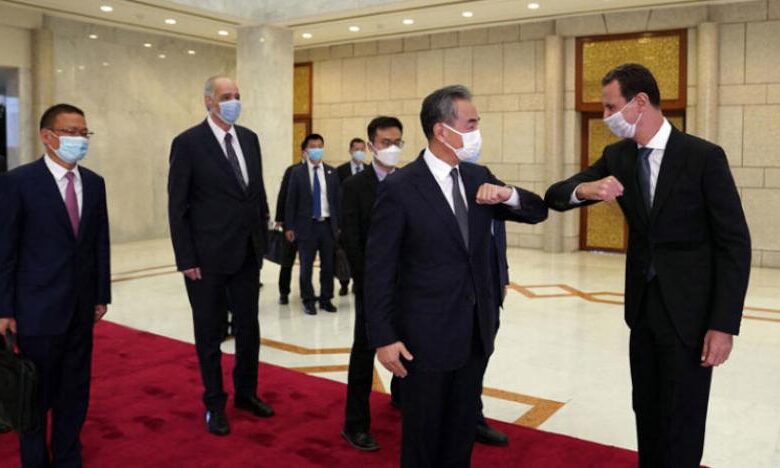

لفتت زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق هذا الأسبوع الانتباه، وأثارت تساؤلات كثيرة بشأن دلالات التوقيت والأهداف. أما التوقيت فقد بدا واضحا منه أن بكين تسعى إلى استقطاب أكبر اهتمام إعلامي ممكن من ترتيب أول زيارة يقوم بها أرفع مسؤول صيني إلى دمشق منذ سنين، وهو عكس سلوكها الذي اتسم بالهدوء والتلطّي وراء الموقف الروسي في التعامل مع المسألة السورية منذ عام 2011. وعلى الرغم من إبدائها موقفا واضحا في تأييد النظام السوري منذ بداية الأزمة، إلا أن موقف الصين كان ينبع من احتياجاتٍ داخلية، يحكمها شعور بالضعف والهشاشة، ولم يكن مرتبطا بمصالح فعلية لها في سورية، أو حتى في منطقة شرق المتوسط التي انحصرت اهتمامات الصين بها، منذ نهاية الحرب الباردة، بتطوير العلاقة مع إسرائيل، فالسوق السورية صغيرة، والتبادل التجاري بين البلدين يكاد لا يُذكر في حجم تجارة الصين الخارجية، كما لا توجد استثمارات صينية مهمة في سورية، ولا تمثل سورية محطة رئيسية في مشروع الحزام والطريق الذي أطلقته الصين عام 2013 وتعدّه سبيلها إلى العالمية.

والواقع أن الموقف من الأزمة السورية انطلق من مبدأ لا تفتأ الصين تذكّر به وتؤكد عليه، وهو مبدأ سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وهي ترى، وفقًا له، أن الصراع بين أي حكومة وشعبها شأن داخلي، لا يحق لأحد التدخل به، حتى لو أبادت الحكومة شعبها عن آخره. والصين عندما تتحدث وفق هذا المنطوق، فإنها تعني نفسها قبل أي طرف آخر، وهي التي سحقت ثورة الطلاب في ساحة تيان آن مين بالدبابات عام 1989، وتنشئ معسكرات اعتقال لملايين من مواطنيها من قومية الإيغور المسلمين. وإذا أخذنا في الاعتبار فوق ذلك أن أكثر النظم العربية، وأولها السوري، تتبنّى، منذ نهاية الحرب الباردة، النموذج الصيني في الحكم والإدارة، أي الرأسمالية الاستبدادية (Authoritarian Capitalism)، يمكن عندها فهم حساسية الصين لتطورات العقد الأخير في العالم العربي. والواقع أن الصين تتشارك مع العالم العربي أسبابا كثيرة تؤدي إلى تفجّر الثورات، خصوصا في ظل الفوارق الكبيرة في الثروة والتنمية بين الساحل والداخل، وبين ريف الصين ومدنها الكبرى. وتعاني الصين أيضا من صعوباتٍ في السيطرة على بعض أنحائها المترامية، خصوصا في إقليمي التبت وسينغيانغ (تركستان الشرقية) ذي الغالبية المسلمة. قلق الصين من احتمال حدوث اضطرابات لديها هو ما حدّد موقفها من ثورات الربيع العربي عموماً، وسورية خصوصا، وغذّى خوفها “المرضي” من احتمال انتقال الثورات إليها، ومن شرعنة أي تدخل دولي على أساس إنساني (كما حصل في كوسوفو وليبيا وغيرهما)، قد يقود لاحقاً إلى التدخل في شؤون الصين الداخلية، أخذاً في الاعتبار ميلها إلى استخدام العنف المفرط ضد أي حركة احتجاج مجتمعي.

الشعور بالضعف والهشاشة هو إذا ما حدّد موقف الصين من المسألة السورية، وثورات الربيع العربي عموما عند انطلاقتها، لكن الأمور تغيرت الآن، أو هكذا تريد لنا الصين أن نفهم، فهي لم تعد تلك القوة الإقليمية المحاصرة في شرق آسيا، والتي تتبع سياسة دفاعية في التعاطي مع الغرب. زيارة وانغ يي إلى دمشق تهدف إلى القول إن صين 2021 ليست صين 2011. صحيحٌ أن اعتبارات داخلية ما زالت تملي موقفها من المسألة السورية، مثل تخوّفها من الجيش الإسلامي التركستاني، الذي يقال إن له نحو ألفي مقاتل في سورية، وورود أنباء عن انتقال بعضهم إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي منها، إلا أن توقيت زيارة المسؤول الصيني إلى دمشق وترتيباتها كان فيهما نبرة تحدّ واضحة للولايات المتحدة التي تستعد للانسحاب من المنطقة، وكأن الصين أرادت من خلالها أن تعلن بداية حقبةٍ جديدةٍ في التعاطي مع الغرب، وأن ما بدأته روسيا في سورية عسكريا لإحداث تغييرٍ جذري في بنية النظام الدولي تريد الصين إكماله اقتصاديا، بإعلان أول انتصار كبير لمنطوق الرأسمالية الاستبدادية بعد انتهاء الحرب الباردة. ملفتٌ أن الغرب لم يفهم أبدا أهمية سورية في الصراع العالمي على القيم والسيادة والنموذج، حتى جاء وانغ يي ليعلن منها أن التاريخ لم ينته بسقوط جدار برلين عام 1989.

العربي الجديد

————————-

إنزلاق دمشق نحو الأوهام يبدأ بخطوة واحدة ؟/ رامي الشاعر

جاءت زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأخيرة إلى دمشق، في إطار جولة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و كانت مقررة مسبقاً، ولا يوجد أي رمزية في تزامنها مع أداء الرئيس الأسد للقسم الدستوري.

بمعنى أنها ليست بمثابة “مباركة صينية”، تأتي في سياق تصريحات صينية حول ضرورة “تخلي المجتمع الدولي عن أوهام إمكانية تغيير النظام السوري”.

فالصين، شأنها في ذلك شأن روسيا، تتبنى قرار مجلس الأمن، بوصفها أحد الأعضاء الدائمين بالمجلس، ولا تعني تصريحاتها بأي حال من الأحوال تغييراً في خريطة التوازنات السياسية بشأن سوريا، كما لا تعني التصريحات بـ “تسريع عملية إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد في البلاد”، بأن معدات الحفر والإنشاء الصينية سوف تهرع من فورها إلى المدن السورية المدمّرة للبدء فوراً بعملية إعادة الإعمار.

لابد من توخي الموضوعية في قراءة التصريحات، والمشهد السياسي كاملاً.

فالسلطات الصينية قد صرحت رسمياً بأن السبيل لحل الأزمة الإنسانية في سوريا يكمن في الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادي. وهو ما لا ولن تملك الصين أو روسيا ناقة فيه ولا جمل.

لهذا تبدو التوجهات الساذجة أو ربما المغرضة لأهداف سياسية أو شخصية باستبدال روسيا بالصين، بعدما “عجزت” روسيا عن مساعدة ودعم الشعب السوري “بما فيه الكفاية”، بل ونزع بعض اللافتات المعبّرة عن الصداقة والتعاون بين الشعبين الروسي والسوري في الشوارع السورية، واستبدالها بلافتات صينية، يبدو ذلك كله توجهاً سياسياً مثيراً للشفقة، ناهيك عن كونه خداعاً شعبوياً واضحاً، لن يغير من الأوضاع المأساوية على الأرض قيد أنملة.

وثمة توجه آخر من البعض ممن يصوّرون أن روسيا كانت “بحاجة” إلى سوريا، وتدخلت عسكرياً “طمعاً في مكاسب استراتيجية” تخص المياه الدافئة للمتوسط، ناهيك عن الموارد التي “ستضع يدها عليها”، وعقود إعادة الإعمار التي سوف تمنح لها “بالإسناد المباشر”.

هؤلاء هم من يهرولون الآن ناحية الصين، التي ربما يظنّون كذلك أنها “تحتاج” إلى سوريا، وإلى موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية. فهل يعقل أن يكون تفكير دول عظمى مثل روسيا والصين على هذا القدر من السذاجة والضحالة وقصر النظر؟

كذلك لا يمكن وصف توجهات أخرى، أكثر غرائبية، بشأن التطبيع مع واشنطن، واستلهام تجربة السادات في سبعينيات القرن الماضي في علاقته مع الاتحاد السوفيتي، انتظاراً لرفع العقوبات الغربية، والبحث عن “99% من أوراق اللعبة” التي لا يزال البعض يظنون أنها موجودة في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية، سوى أنها أكثر عبثاً من العبث نفسه.

لا شك في أن سوريا، وبدعم الأصدقاء تمكنت من الانتصار على الإرهاب، وهزيمة مخططات التقسيم. هذه حقيقة لا ينكرها أحد. لكن الحديث اليوم عن بعض مكونات الشعب السوري بوصفهم “عملاء” أو “خونة”، والتعامل مع بعض فئات المعارضة بوصفهم أعداء للشعب وللوطن، لا يخدم القضية السورية، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الهش بالأساس.

الأوضاع على الأرض السورية للأسف، ليست تماما بالصورة مثلما تبدو في فيديو الرئيس، بينما يتجول بين مواطنيه، ويتناول “الشاورما” في أحد المطاعم العادية في دمشق، وسط ترحيب وحفاوة من المواطنين البسطاء. بل أصعب من ذلك، وذلك بسبب عوامل عدة داخلية وخارجية.

إن حل الكارثة الإنسانية السورية، ولا أبالغ بوصفها كارثة، يبدأ بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، ولا سبيل لحل الأزمة سواه. فالسلطات في دمشق تتجاهل بلغة الخطاب التي تتبناها العامل السوري في عجزها عن فرض سلطتها شمال شرق وشمال غرب سوريا، والقضية لا تتعلق فقط بالتواجد والدعم العسكري الأمريكي أو التركي.

فحتى بعد انسحاب الأمريكيين والأتراك من الأراضي السورية، فليس مضموناً أن تتمكن السلطة المركزية في دمشق من بسط سيطرتها على هذه المناطق دون حدوث تسوية على أساس قرار مجلس الأمن المذكور، وبمشاركة جميع السوريين المعنيين.

ينطبق الأمر نفسه على الجنوب السوري، الذي يعاني من وضع خطير للغاية، وقابل للانفجار في أي لحظة، وكما ذكر الأسد في خطابه، وهو محق تماماً، أن الحلول الأمنية وحدها لا تحقق الهدف، وإنما أمان واستقرار المواطن، وقناعته وانتمائه لأرضه هي ما يحقق السلام.

وعلى الرغم من أن خطاب الرئيس السوري، بشار الأسد، كثيراً ما يعود إلى الماضي ليستقي منه العبر والمواعظ، إلا أنه لا يلتفت إلى المسار الذي تجاوزته سوريا لا بفضل الأصدقاء وحدهم، روسيا وإيران والصين، ولكن أيضاً بفضل الجهود الدبلوماسية والسياسية مع “العدو الغادر”، تركيا، والتي تكللت جميعاً، من خلال مسار أستانا، بوقف لإطلاق النار، ومناطق التهدئة، والشروع في أعمال اللجنة الدستورية المصغرة، التي تصر قيادات دمشق على تحويلها إلى منصات للتنظير في أصول المفاهيم، ومعاني الكلمات.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكّر، فإن المفاهيم تحديداً، فيما أرى، هي جوهر الأزمة السورية بين دمشق والمعارضة. فما استمعت إليه في خطاب الرئيس السوري عن الوطن والشعب والانتماء والسيادة يؤكّد على اختلاف تلك المفاهيم كلياً وجزئياً بين الطرفين.

فحينما يتحدث الرئيس السوري عن الوطن، الذي لم يعد “سوريا المفيدة”، بل أصبح الدولة السورية التي استعادت ما كانت قد فقدته حتى 2015، فهو يتحدث عن سوريا عام 2011، وكأن شيئاً لم يحدث على هذه الأرض التي تخضّبت بدماء مئات الآلاف من أبنائها.

وحينما يتحدث عن الانتماء، يتحدث عن انتماء “الأغلبية” التي انتخبته في اقتراع يفتقد اتساع الجغرافيا واستقرار المجتمع، دون أن ينتبه إلى “شعب” آخر يوجد خارج البلاد، وغيرهم “شعب” داخل البلاد تحت حماية قوى أجنبية، وهم أيضاً مواطنون سوريون، يخشون بطش القيادة، وانتقامها لرغبتهم في فدرلة مناطقهم، والتي تسميها خيانة ونزعات انفصالية، وغير أولئك وهؤلاء، “شعب” ثالث ورابع لا يشاطر السلطة الراهنة رؤيتها السياسية في مستقبل البلاد، بل ويرغب في تغيير هذه السلطة بالطرق السياسية السلمية المشروعة، التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، إلا أن السلطة تصرّ على تجاهل ذلك، وتطل علينا بنفس ثوب 2011، في انتظار نتائج جديدة؟

ولعل من اللحظات الأكثر إهانة للشعب، أي شعب بالمناسبة، وليس الشعب السوري تحديداً، أن يوصف بأنه قد “تم التغرير به”، وكأنه طفل ساذج ضحل الثقافة أو جاهل، يحتاج إلى “أب” حنون عاقل يقوم برعايته وإرشاده.

وبين صفوف وأطياف وأعراق هذا الشعب العظيم، وبين جنبات معارضته يوجد الكتّاب والمثقفون والفنانون والسياسيون وأساتذة الجامعات، لا جريمة ولا ذنب لهم سوى أنهم يعترضون على رؤية الرئيس ومن معه لمستقبل الوطن، ويرون للوطن مساراً آخر يسعون إليه ومن ورائهم ملايين آخرين من “المغرر بهم”.

فهل يجوز توصيف الحالة السورية، وطموحات شق كبير من الشعب بالتغيير والانتقال إلى نظام حكم جديد بـ “الضلال” و”الخيانة” و”العمالة”.

إن تجاهل الرئيس السوري، بشار الأسد، للجنة الدستورية، بل ومهاجمته لها في بعض مواقع الخطاب، يتعارض لا مع إرادة غالبية الشعب السوري فحسب، وإنما كذلك مع إرادة المجتمع الدولي في دعم حق الشعب السوري في حرية تقرير مصيره واختيار نظام حكمه استناداً إلى تعديل دستوري، كما جاء في القرار المذكور لمجلس الأمن، وهو ما تؤيده وتسعى إليه روسيا، التي تحترم إرادة الشعب السوري، وتربطها به علاقات تاريخية، وتنطلق في مواقفها دائماً من مبادئ القانون الدولي، والعلاقات المتوازنة بين الدول، وتعزيز دور هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في حل النزاعات حول العالم.

صحيفة ” زافترا” الروسية

————————

انتقاد مثير للتساؤلات لبشار الأسد في صحيفة روسية

نشرت صحيفة ” زافترا” الروسية، مقالا للمحل السياسي رامي الشاعر، أكد فيه أن زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأخيرة إلى دمشق، جاءت في إطار جولة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت مقررة مسبقاً، ولا يوجد أي رمزية في تزامنها مع أداء رئيس النظام بشار الأسد للقسم الدستوري. بمعنى أنها ليست بمثابة “مباركة صينية”، تأتي في سياق تصريحات صينية حول ضرورة “تخلي المجتمع الدولي عن أوهام إمكانية تغيير النظام السوري”.

وبحسب موقع “روسيا اليوم” الذي أعاد نشر المقال، فإن الصين، شأنها في ذلك شأن روسيا، تتبنى قرار مجلس الأمن، بوصفها أحد الأعضاء الدائمين بالمجلس، ولا تعني تصريحاتها بأي حال من الأحوال تغييراً في خريطة التوازنات السياسية بشأن سوريا، كما لا تعني التصريحات بـ”تسريع عملية إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد في البلاد”، بأن معدات الحفر والإنشاء الصينية سوف تهرع من فورها إلى المدن السورية المدمّرة للبدء فوراً بعملية إعادة الإعمار.

وأشارت إلى أنه لابد من توخي الموضوعية في قراءة التصريحات، والمشهد السياسي كاملاً.

وأوضح الكاتب، أن السلطات الصينية قد صرحت رسمياً بأن السبيل لحل الأزمة الإنسانية في سوريا يكمن في الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادي. وهو ما لا ولن تملك الصين أو روسيا ناقة فيه ولا جمل.

لهذا تبدو التوجهات الساذجة أو ربما المغرضة لأهداف سياسية أو شخصية باستبدال روسيا بالصين، بعدما “عجزت” روسيا عن مساعدة ودعم الشعب السوري “بما فيه الكفاية”، بل ونزع بعض اللافتات المعبّرة عن الصداقة والتعاون بين الشعبين الروسي والسوري في الشوارع السورية، واستبدالها بلافتات صينية، يبدو ذلك كله توجهاً سياسياً مثيراً للشفقة، ناهيك عن كونه خداعاً شعبوياً واضحاً، لن يغير من الأوضاع المأساوية على الأرض قيد أنملة.

وثمة توجه آخر من البعض ممن يصوّرون أن روسيا كانت “بحاجة” إلى سوريا، وتدخلت عسكرياً “طمعاً في مكاسب استراتيجية” تخص المياه الدافئة للمتوسط، ناهيك عن الموارد التي “ستضع يدها عليها”، وعقود إعادة الإعمار التي سوف تمنح لها “بالإسناد المباشر”.

هؤلاء هم من يهرولون الآن ناحية الصين، التي ربما يظنّون كذلك أنها “تحتاج” إلى سوريا، وإلى موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية. فهل يعقل أن يكون تفكير دول عظمى مثل روسيا والصين على هذا القدر من السذاجة والضحالة وقصر النظر؟

كذلك لا يمكن وصف توجهات أخرى، أكثر غرائبية، بشأن التطبيع مع واشنطن، واستلهام تجربة السادات في سبعينيات القرن الماضي في علاقته مع الاتحاد السوفيتي، انتظاراً لرفع العقوبات الغربية، والبحث عن “99% من أوراق اللعبة” التي لا يزال البعض يظنون أنها موجودة في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية، سوى أنها أكثر عبثاً من العبث نفسه.

واعتبر الكاتب أن سوريا وبدعم الأصدقاء تمكنت من الانتصار على الإرهاب، وهزيمة مخططات التقسيم. هذه حقيقة لا ينكرها أحد. لكن الحديث اليوم عن بعض مكونات الشعب السوري بوصفهم “عملاء” أو “خونة”، والتعامل مع بعض فئات المعارضة بوصفهم أعداء للشعب وللوطن، لا يخدم القضية السورية، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الهش بالأساس.

وقال إن الأوضاع على الأرض السورية ليست تماما بالصورة مثلما تبدو في فيديو الرئيس، بينما يتجول بين مواطنيه، ويتناول “الشاورما” في أحد المطاعم العادية في دمشق، وسط ترحيب وحفاوة من المواطنين البسطاء. بل أصعب من ذلك، بسبب عوامل عدة داخلية وخارجية.

وأضاف أن حل الكارثة الإنسانية السورية، ولا أبالغ بوصفها كارثة، يبدأ بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، ولا سبيل لحل الأزمة سواه. فالنظام في دمشق تجاهل بلغة الخطاب التي يتبناها الرئيس السوري في عجزه عن فرض سلطته شمال شرق وشمال غرب سوريا، والقضية لا تتعلق فقط بالتواجد والدعم العسكري الأمريكي أو التركي.

النظام في دمشق تجاهل بلغة الخطاب عجزه عن فرض سلطته شمال شرق وشمال غرب سوريا

فحتى بعد انسحاب الأمريكيين والأتراك من الأراضي السورية، ليس مضموناً أن يتمكن النظام في دمشق من بسط سيطرته على هذه المناطق دون حدوث تسوية على أساس قرار مجلس الأمن المذكور، وبمشاركة جميع السوريين المعنيين.

ينطبق الأمر نفسه على الجنوب السوري، الذي يعاني من وضع خطير للغاية، وقابل للانفجار في أي لحظة، وكما ذكر الأسد في خطابه، أن الحلول الأمنية وحدها لا تحقق الهدف، وإنما أمان واستقرار المواطن، وقناعته وانتمائه لأرضه هي ما يحقق السلام.

وعلى الرغم من أن خطاب رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كثيراً ما يعود إلى الماضي ليستقي منه العبر والمواعظ، إلا أنه لا يلتفت إلى المسار الذي تجاوزته سوريا لا بفضل الأصدقاء وحدهم، روسيا وإيران والصين، ولكن أيضاً بفضل الجهود الدبلوماسية والسياسية مع “العدو الغادر”، تركيا، والتي تكللت جميعاً، من خلال مسار أستانا، بوقف لإطلاق النار، ومناطق التهدئة، والشروع في أعمال اللجنة الدستورية المصغرة، التي تصر قيادات دمشق على تحويلها إلى منصات للتنظير في أصول المفاهيم، ومعاني الكلمات.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكّر- يقول الكاتب- فإن المفاهيم تحديداً، هي جوهر الأزمة السورية بين دمشق والمعارضة. فما استمعت إليه في خطاب الرئيس السوري عن الوطن والشعب والانتماء والسيادة يؤكّد على اختلاف تلك المفاهيم كلياً وجزئياً بين الطرفين.

فحينما يتحدث الرئيس السوري عن الوطن، الذي لم يعد “سوريا المفيدة”، بل أصبح الدولة السورية التي استعادت ما كانت قد فقدته حتى 2015، فهو يتحدث عن سوريا عام 2011، وكأن شيئاً لم يحدث على هذه الأرض التي تخضّبت بدماء مئات الآلاف من أبنائها.

وحينما يتحدث عن الانتماء، يتحدث عن انتماء “الأغلبية” التي انتخبته في اقتراع يفتقد اتساع الجغرافيا واستقرار المجتمع، دون أن ينتبه إلى “شعب” آخر يوجد خارج البلاد، وغيرهم “شعب” داخل البلاد تحت حماية قوى أجنبية، وهم أيضاً مواطنون سوريون، يخشون بطش القيادة، وانتقامها لرغبتهم في فدرلة مناطقهم، والتي تسميها خيانة ونزعات انفصالية، وغير أولئك وهؤلاء، “شعب” ثالث ورابع لا يشاطر السلطة الراهنة رؤيتها السياسية في مستقبل البلاد، بل ويرغب في تغيير هذه السلطة بالطرق السياسية السلمية المشروعة، التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، إلا أن السلطة تصرّ على تجاهل ذلك، وتطل علينا بنفس ثوب 2011، في انتظار نتائج جديدة؟

ولعل من اللحظات الأكثر إهانة للشعب، أي شعب بالمناسبة، وليس الشعب السوري تحديداً، أن يوصف بأنه قد “تم التغرير به”، وكأنه طفل ساذج ضحل الثقافة أو جاهل، يحتاج إلى “أب” حنون عاقل يقوم برعايته وإرشاده.

وبين صفوف وأطياف وأعراق هذا الشعب العظيم، وبين جنبات معارضته يوجد الكتّاب والمثقفون والفنانون والسياسيون وأساتذة الجامعات، لا جريمة ولا ذنب لهم سوى أنهم يعترضون على رؤية الرئيس ومن معه لمستقبل الوطن، ويرون للوطن مساراً آخر يسعون إليه ومن ورائهم ملايين آخرين من “المغرر بهم”.

وتسائل الكاتب في مقاله، هل يجوز توصيف الحالة السورية، وطموحات شق كبير من الشعب بالتغيير والانتقال إلى نظام حكم جديد بـ”الضلال” و”الخيانة” و”العمالة”؟

وأشارت الصحيفة إلى أن تجاهل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، للجنة الدستورية، بل ومهاجمته لها في بعض مواقع الخطاب، يتعارض لا مع إرادة غالبية الشعب السوري فحسب، وإنما كذلك مع إرادة المجتمع الدولي في دعم حق الشعب السوري في حرية تقرير مصيره واختيار نظام حكمه استناداً إلى تعديل دستوري، كما جاء في القرار المذكور لمجلس الأمن، وهو ما تؤيده وتسعى إليه روسيا، التي تحترم إرادة الشعب السوري، وتربطها به علاقات تاريخية، وتنطلق في مواقفها دائماً من مبادئ القانون الدولي، والعلاقات المتوازنة بين الدول، وتعزيز دور هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في حل النزاعات حول العالم.

القدس العربي

————————-

سورية والحسابات الصينية/ سامر خير أحمد

كثير من البروباغندا الجوفاء رافقت زيارة وزير خارجية الصين، وانغ يي، إلى دمشق في يوم إعادة تنصيب بشار الأسد رئيساً للنظام السوري سبع سنوات جديدة، وهي الأولى لمسؤول صيني رفيع منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، إذ جرى تصويرها في الإعلام المساند لنظام الأسد فتحاً استراتيجياً عظيماً، ونقطة تحول في حضور الصين في منطقة الشرق الأوسط، بل و”رسالة إلى واشنطن” ترسلها بكين من دمشق! والحقيقة أن الأمر لا يحتمل مثل هذه التوصيفات، لأن النظام السوري ينتمي أصلاً للتحالف الروسي الصيني الإيراني، ويتبع له، وليس ثمّة إضافة ينطوي عليها توقيع اتفاقيات صينية سورية ضمن إطار مبادرة الطريق والحزام لبناء مشاريع للبنى التحتية وإعادة إعمار المناطق المدمّرة. وليس هناك تحوّل استراتيجي ذو قيمة في الموقف الصيني تجاه النظام الذي دعمته بكين سابقاً من دون شروط، حتى أنها استخدمت حق النقض أربع مرات في مجلس الأمن (بالتنسيق مع روسيا)، لحمايته من مساءلاتٍ جنائيةٍ دوليةٍ بشأن جرائمه في حق المدنيين السوريين. ولا تمثل تهنئة الوزير الصيني بشار الأسد بأدائه قسم الرئاسة إضافة نوعية مقارنة بتهنئة الرئيس الصيني، شي جينغ بيغ، الأسد نفسه بإعادة انتخابه قبل نحو شهرين.

بذلك، لا يمكن القول إن ثمّة تقارباً صينياً من نوع جديد مع النظام السوري، يشكّل رسالة إلى واشنطن التي تعمل على قدم وساق على إعادة ترتيب الشرق الأوسط من أفغانستان إلى شمال أفريقيا، بحيث تتفرّغ لحرب الصين ومضايقتها، وتوفر لنفسها أوراق ضغط جديدة على حكومة بكين، فالنظام السوري سيكون طبعاً “في جيب الصين”، ما دام “في جيب بوتين”!

ما يمكن الالتفات إليه أكثر في هذه الزيارة الصينية التي كانت إحدى محطات وزير الخارجية ضمن جولة شملت عدة دول في المنطقة، تضمنت، هي الأخرى، توقيع اتفاقيات ومشاريع ضمن مبادرة الطريق والحزام، بشكلٍ ينزع الفرادة عن الاتفاقيات السورية الصينية، ليس المجاملات الدبلوماسية التي تبرع فيها الصين، ولا الاتفاقيات الاستثمارية التي وقّعت الصين اتفاقياتٍ تشبهها من قبل مع أبرز حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، مثل مصر والسعودية والإمارات، بل في الحقيقة كيفية تعاطي الطرفين، الصيني والسوري، مع مسألة التنظيم العسكري لقومية الإيغور الصينية المسلمة الموجود في سورية، الذي يعدّ خمسة آلاف مقاتل يحاربون إلى جانب المعارضة السورية، بحسب تصريحات سابقة لسفير دمشق في بكين، وينتمون للحزب الإسلامي التركستاني الذي يسعى إلى فصل مقاطعة شينجيانغ عن الصين وتأسيس دولة تركستان الشرقية فيها.

لم تأتِ الأخبار على ذكر هذه المسألة موضوعاً للحوار بين المسؤول الصيني الرفيع ونظرائه في النظام السوري، مع أن توجيه رسالةٍ ذات معنى إلى واشنطن من دمشق ينبغي أن يكون التنظيم العسكري للإيغور هو موضوعها، لا اتفاقيات الحزام والطريق، ذلك أن مساعي الولايات المتحدة الجارية حالياً للحشد السياسي والاقتصادي والعسكري ضد الصين إنما تتضمّن جعل منطقة شينجيانغ التي تقع في أقصى شمال غرب الصين بمثابة خاصرة رخوة لحكومة بكين. ولهذا السبب، تتبنّى الولايات المتحدة قضية قومية الإيغور باعتبارهم “أقلية دينية مضطهدة”. وتخشى الصين من نوايا أميركا في توظيف الحزب الإسلامي التركستاني ومقاتليه الذين اكتسبوا خبرة واسعة من القتال في سورية، لتنفيذ عملياتٍ عسكرية على الأراضي الصينية، انطلاقاً من أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأميركية منها، خصوصاً أن الحزب الإيغوري يلقى دعماً ومساندة من تنظيماتٍ إسلامية أفغانية، وكان قد تأسّس أصلاً في كابول عام 1993 بعد سيطرة الأحزاب الإسلامية عليها عقب الحرب الطويلة مع الاحتلال السوفييتي.

وإذا لم يكن التنظيم العسكري الإيغوري موضوعاً محورياً في زيارة الوزير الصيني، فإن الزيارة لا تضيف جديداً للموقف القائم أصلاً. والمؤكد أن الصين أذكى من أن تطرح هذا الموضوع الحساس على العلن، من خلال زيارة وزير خارجيتها، هذا فضلاً عن أن مواجهة التنظيم والحيلولة دون استخدامه ورقة ضغط في يد أميركا ليست مسألة في يد النظام السوري بالتأكيد، والأجدى أن تتخذ الصين إجراءات حاسمة على حدودها الغربية، وعلى أراضيها في مقاطعة شينجيانغ، وهذا ما فعلته تماماً على مدار السنوات الخمس الأخيرة.

في منتصف يوليو/ تموز الجاري، أصدرت الحكومة الصينية “الكتاب الأبيض حول شينجيانغ”، تحت عنوان “ضمان الحقوق المتساوية لجميع المجموعات العرقية في شينجيانغ”، جاء فيه أن المقاطعة لم تشهد “حوادث إرهابية” منذ نهاية عام 2016، وأنه تم القضاء على الفقر المدقع فيها بنهاية عام 2020، حيث خرج أكثر من 2.7 مليون من سكان الريف الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر في شينجيانغ من الفقر، ولم تعد 3666 قرية و32 محافظة مصنفة أنها فقيرة، كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 119 يوان عام 1978 إلى 14056 يوان عام 2020. وجاء في الكتاب الأبيض أن ممارسة العبادات مضمونة للمسلمين في شينجيانغ التي يوجد فيها ثلاث مؤسسات أكاديمية لتخريج رجال الدين: المعهد الإسلامي الصيني ومعهد شينجيانغ الإسلامي ومدرسة شينجيانغ الإسلامية. .. وهذا يعني أن الحكومة الصينية عملت أساساً على حل مشكلة قومية الإيغور في أراضيها، وواءمت بين الإجراءات الأمنية والإجراءات التنموية، ولعل الأخيرة هي المعنى الذي يجدر أن يكون استراتيجياً لكل نظامٍ يحرص على شعبه، وينأى به عن القتل والدمار والتشريد.

العربي الجديد

——————————-

لماذا تخلت الصين عن «وهم تغيير النظام» السوري؟/ لندن: إبراهيم حميدي

الخطة التي حملها وزير الخارجية الصيني وانغ يى، إلى الرئيس بشار الأسد في 17 الجاري، كانت الثالثة التي تقدمها بكين في العقد الأخير من الحرب السورية، وتعكس التدرج في خفض السقف السياسي للدولة الصاعدة في العالم من الحديث عن «هيئة حكم انتقالية» في 2012 إلى الدعوة إلى ضرورة «التخلي عن وهم تغيير النظام» السوري في 2021. وهي بذلك، تواكب التغييرات الكبرى في الميدان والمنطقة ومواقف الدول المنخرطة في الأزمة السورية.

فبعد مرور سنة على بدء الاحتجاجات، قدمت الصين في مارس (آذار) 2012 أول مبادرة سياسية، نقلها إلى وزير الخارجية الراحل وليد المعلم، المبعوث لي هوا شين من نظيره الصيني يانغ جيتشي، وتضمنت: «الوقف الفوري والشامل وغير المشروط لكل أعمال العنف من الحكومة السورية والأطراف المعنية، وإطلاق فوري لحوار سياسي شامل، من دون شروط مسبقة ولا حكم مسبق، بين الحكومة السورية ومختلف الأطراف تحت الوساطة النزيهة للمبعوث الأممي كوفي عنان»، إضافةً إلى «دور قيادي للأمم المتحدة في تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية»، و«احترام سيادة سوريا»، و«رفض التدخل العسكري»، و«التزام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

أما المبادرة الصينية الثانية، فجاءت لدى حضور وزير الخارجية يانغ جيتشي، اجتماعاً دولياً – إقليمياً أسفر عن «بيان جنيف» في يونيو (حزيران) 2012، الذي أقر تشكيل «هيئة حكم انتقالية» في سوريا. وركز الوزير الصيني في حينه على أربع نقاط هي: «أولاً، التمسك بالاتجاه الصحيح للحل السياسي عبر الحوار السياسي الواقعي. ثانياً، الدعم القوي لجهود الوساطة للمبعوث الخاص كوفي عنان. ثالثاً، احترام الخيار المستقل للشعب السوري. رابعاً، (المزاوجة بين) إلحاح الحل السياسي للمسألة السورية والتحلي بالصبر». وطوّرت بكين هذه الأفكار إلى مبادرة رباعية النقاط، قُدمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ونصّت على «أولاً، وقف العنف بصورة تدريجية، والتعاون مع جهود (المبعوث الجديد الأخضر) الإبراهيمي. وثانياً، يعين كل طرف مفوضين عنه يتولون معاً، بمساعدة الإبراهيمي ومنظمات المجتمع الدولي المعنية، وضع خريطة طريق للانتقال السياسي، عبر مشاورات مكثفة يقوم بها مجلس انتقالي يضم أكبر نسبة ممكنة من الأطراف المتنازعة. ثالثاً، دعم جهود الإبراهيمي لإحراز تقدم حقيقي في تنفيذ بيان مؤتمر جنيف. رابعاً، دعوة جميع الأطراف لاتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا».

تزامن قبول بكين فكرة «الانتقال السياسي» مع استقبال شخصيات سورية معارضة بينهم عبد العزيز الخير، القيادي في «هيئة التنسيق» والمختفي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، ولقاءات صينية رفيعة مع المبعوثين الأمميين مع استمرار اللقاءات مع ممثلي الحكومة بينهم المستشارة الرئاسية بثينة شعبان، واعتماد عماد مصطفى سفيراً في بكين بعد سحبه من واشنطن.

وبعد غياب سياسي رفيع، لعشر سنوات عن سوريا واستخدام حق النقض (فيتو) لمرات غير مسبوقة في تاريخ الصين في مجلس الأمن، إلى جانب الحليف الروسي، زار وزير الخارجية وانغ يى، دمشق قبل أيام، والتقى في خطوة رمزية الرئيس الأسد بعد أدائه القسم لولاية رئاسية رابعة، وقدم خطته الرباعية الجديدة التي نصّت على: «أولاً، احترام سيادة سوريا الوطنية وسلامتها الإقليمية، واحترام الخيار الذي ارتضاه الشعب السوري، والتخلي عن وهم تغيير النظام، والسماح للشعب السوري بتقرير مستقبله ومصير بلاده بصورة مستقلة. ثانياً، منح الأولوية لمصلحة وازدهار الشعب السوري، كما ينبغي تسريع عملية إعادة الإعمار (…) والرفع الفوري لكل العقوبات أحادية الجانب، ووقف الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا. ثالثاً، يتعين التمسك بموقف ثابت حول مكافحة الإرهاب بشكل فعال. وترى الصين أنه يتعين القضاء على كل المنظمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي، مع رفض واضح للمعايير المزدوجة. رابعاً، تشجيع التوصل إلى حل سياسي شامل ومصالحة للقضية السورية، عبر تسوية بقيادة سورية وجبر الخلافات بين جميع الفصائل».

لكن لماذا تخلت بكين عن «وهم تغيير النظام»؟ أمور كثيرة دفعت الصين للعودة السياسية إلى سوريا، بينها التغيرات في الميدان واستقرار سوريا على ثلاث «مناطق نفوذ» وتدخل من جيوش خمس دول، والقلق من انهيار «الدولة السورية» وحصول فوضى وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وتنامي دور «الجيش الإسلامي التركستاني» الذي يضم نحو 2500 مقاتل من «الإيغور» الصينيين، الذي ينتشرون شمال غربي سوريا قرب قاعدة حميميم الروسية، واحتمال عودة دورهم في الصين وآسيا، خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتصاعد التوتر الغربي – الصيني.

يضاف إلى ذلك تراجع دور أميركا في المنطقة، واحتمال انسحابها من العراق وسوريا، فضلاً عن رغبة الصين في البناء على مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي وقّعتها مع إيران، التي تضمنت جوانب عسكرية واقتصادية وسياسية، والتعاون في مجالات الإعمار وخطوط الحديد والنفط والموانئ، وبينها إعادة إعمار سوريا وأفغانستان.

ولا شك في أن الجانب السوري يراهن على الدور الصيني و«التوجه شرقاً»، خصوصاً في مجال الإعمار، بسبب استمرار العقوبات الأميركية والأوروبية، وتنامي الأزمات الاقتصادية في سوريا. لكنّ ذلك يطرح أسئلة كثيرة: هل تقبل روسيا أو إيران بدور اقتصادي للصين وقيامها بـ«الهندسة الاجتماعية» في سوريا بعد التدخل العسكري لطهران منذ 2013 ولموسكو منذ 2015؟ هل تستطيع الصين القيام بدور اقتصادي وسياسي حقيقي من دون أدوات عسكرية لديها أو مغامرات عسكرية في هذه المنطقة؟ وإلى أي حد تقبل الشركات الصينية الإقبال على عقود في «سوريا الصغيرة» والتخلي عن أسواق عالمية محكومة بشروط العقوبات الغربية و«قانون قيصر»؟ هل تعبر الصين في حقل الألغام السوري بانحيازها فقط لموقف دمشق، من دون مراعاة مواقف اللاعبين الآخرين؟ هل تضم بكين، سوريا إلى مبادرة «الحزام»؟ وهل كتبت بكين النقاط الأربع الجديدة بحبر مختلف عن النقاط الأربع القديمة قبل عشر سنوات؟

الشرق الأوسط

————————–

غارديان: الاقتصاد السوري في حالة خراب والصين تتحين الفرصة

كتب مراسل الشرق الأوسط في الغارديان (The Guardian) أن الاقتصاد السوري في حالة خراب، وأن الصين تتحين الفرصة. وعلق مارتن شولوف في تحليله بأن الحرب ربما بدأت تتلاشى، لكن مع وجود الأسد في منصبه 7 سنوات أخرى فإن البلاد ستظل منقسمة.

وأشار المراسل إلى إعلان بشار الأسد بعد أداء اليمين أنه الرجل الوحيد الذي يمكنه إعادة بناء سوريا. وبدا أن ضيفه الأجنبي الأول وزير خارجية الصين وانغ يي، يعزز زعمه، مؤيدا فوز الرئيس في انتخابات مايو/أيار التي وصفتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنها “غير حرة ولا نزيهة”، ومشيرا بالمساعدة في إنجاز مهمة إعادة إعمار سوريا.

وألمح شولوف إلى أن دور الصين البارز في سوريا ما بعد الحرب مستوحى مباشرة من قواعد اللعبة التي تمارسها في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، وكذلك في آسيا وأفريقيا، والتي تقوم على استثمارات استثنائية في مقابل إيجاد فرص محلية وغطاء عالمي.

ومع ذلك، أشار إلى ما يقوله محللون ودبلوماسيون من أنه حتى في ظل الهدوء النسبي، فإن سوريا ستقدم عوائد ضعيفة لسنوات قادمة.

فمع انتهاء الحرب في معظم أنحاء البلاد، أصبح اقتصادها الخاضع للعقوبات الشديدة في حالة دمار أكبر حتى من مدنها وبلداتها، خصوصا مع تمزق مكانتها العالمية بسبب عقد قاس من الصراع.

ويرى هؤلاء المحللون والدبلوماسيون أن الأمل في تحقيق اختراق سياسي يتوقف على الإطاحة بالزعيم ذاته الذي أعيد انتخابه للتو لمدة 7 سنوات أخرى.

وذكر المراسل أن إعادة الإعمار كانت أساسية في خطط حليفتي سوريا: روسيا وإيران، والآن الصين التي حافظت على سياسة أقل تورطا طوال القتال، وهي تتحين الفرصة.

إذ إن نجاحاتها في الشرق الأوسط ثابتة وحذرة، وامتدت إلى الاستحواذ على حصص في حقول النفط العراقية وفي البنية التحتية الحيوية للإمارات.

وبينما تغادر الولايات المتحدة أفغانستان وتستعد لمغادرة العراق بعد أن تخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فجأة عن شمال شرق سوريا قبل 18 شهرا، بدت بقية البلاد وكأنها انتصار سريع للدبلوماسيين الصينيين. كما قال دبلوماسي بريطاني سابق له خبرة في بكين والشرق الأوسط “إنهم يعرفون الفراغ عندما يرونه، وخاصة إذا كان ذلك ينطوي على الاستفادة من أخطاء الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، قال دبلوماسي شرق أوسطي “يجب على الصين أن تنظر حولها. فهي تعتقد أن هذا امتداد لطريق الحرير الجديد، لكن هذا مجرد وهم، وسوريا استثمار ضعيف بالنسبة لها”.

واختتم المراسل بما قاله مبعوث أوروبي لسوريا من أن إعادة الإعمار من المرجح أن تظل غير واقعية على الرغم من حماسة الصين.

وأضاف “لا أحد يأتي لاستثمار مئات المليارات من اليوروات والدولارات -أو الروبلات والرنمينبيات- اللازمة لإعادة أعمار البلاد في ظل هذه الظروف المروعة. إذ يحتاج المستثمرون في المقام الأول إلى طمأنتهم إلى أن استثماراتهم ستكون آمنة، وهذا لا علاقة له بفرض القيم أو الشروط الغربية، إنه مجرد منطق تجاري عام أينما ذهبت، وقد بذل هذا النظام جهودا استثنائية لإقناع العالم بأسره بأن سوريا ليست سوى مشروع تجاري سيئ”.

المصدر : غارديان

——————–

دمشق والنافذة الصينية/ غسان شربل

كان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أول زائر يستقبله الرئيس بشار الأسد بعد تأديته اليمين الدستورية لولاية رابعة من سبع سنوات. ولأن الوزير الصيني لم يزر دمشق منذ عقد كامل يصعب اتهام الصدفة بأنها وراء ترتيب الموعد في مثل هذا اليوم بالذات. ومن يعرف دمشق يعرف أنها مفرطة الاهتمام بأي تفصيل يتعلق برمزية الخطوات الرئاسية. والأكيد أن خصوصية الموعد لم تغب عن حسابات الجانب الصيني وهو الشغوف أيضاً برعاية التفاصيل.

وإذا تخطينا التوقيت السوري الداخلي لزيارة وانغ يي يمكننا الالتفات إلى توقيت أوسع. إنها تأتي في وقت تستكمل فيه القوات الأميركية إجراءات انسحابها من أفغانستان بعد عقدين صاخبين من الإقامة هناك. وأفغانستان التي تستعد لخلع الرداء الأميركي تتأهب في الوقت نفسه لارتداء حزام ناسف اسمه حركة «طالبان». وبانسحابها من تلك البلاد التي ينصح التاريخ القوى الغريبة بعدم دخولها والإقامة فيها، تبدو الولايات المتحدة في صورة من ابتعد عن القنبلة ليتركها بين أيدي من يتخوفون من آثار انفجارها على استقرارهم ومصالحهم. وبسبب طبيعة أفغانستان ورصيدها من الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والمناطقية، فإن دولاً عدة تشترك في المخاوف من الحرائق الأفغانية المقبلة. وهنا يمكن الحديث عن باكستان وإيران وكذلك عن روسيا والصين والهند.

ثم إن زيارة الوزير الصيني تأتي في وقت يتعرض فيه الوجود العسكري الأميركي في العراق وسوريا لهجوم متزامن يرمي إلى إقناع واشنطن بسحب قواتها المحدودة من البلدين وبأسرع مما تخطط له. ولا يغيب عن البال أن الوزير الصيني يأتي إلى بلد يتمتع نظامه الحالي بمظلتين واحدة إيرانية وأخرى روسية. لكن الحقيقة أن المظلتين اللتين ضمنتا بقاء النظام وانتصاره على أعدائه لم تتمكنا من مساعدة النظام على إطلاق عملية لإعادة الإعمار وضمان عودة طبيعية إلى الأسرتين الإقليمية والدولية علاوة على معالجة الاختناق الاقتصادي.

ذكّرتني زيارة الوزير الصيني لدمشق بما سمعته قبل سنوات في بغداد. قال أحمد الجلبي إن هذا الجزء من العالم قد يكون في المستقبل القريب مسرحاً للعبة كبرى تتعلق بالتوازنات الدولية. واسترسل في شرح تصوره. أميركا ليس لديها الصبر اللازم لإنقاذ ما استثمرته في البلدان التي تتدخل فيها. طبيعة النظام الأميركي تفرض على سياسته قدراً من الهشاشة. أميركا ستترك العراق ليقلع أشواكه بيديه. وفي المدى المنظور سيكون هناك ترابط إيراني – عراقي. لقاء البلدين سكانياً ونفطياً ليس بسيطاً. لتركيا مصلحة اقتصادية في علاقات قوية مع طهران وبغداد. ثم إن سياسات رجب طيب إردوغان كشفت أن ميول تركيا الأطلسية والأوروبية ليست عميقة الجذور. إذا استطعت اجتذاب تركيا إلى محور اقتصادي يضمها مع إيران والعراق وسوريا ولبنان، فإنك ترشح المنطقة للعبة كبرى. هذه دول تطل على بحار وممرات وثروات وتبدو ثقافتها بعيدة عن ثقافة أميركا خصوصاً لجهة الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا التجمع قد يغري الصين الحالية لأن تحولها القوة الأولى فيه يعني إضعاف أميركا وروسيا معاً. الاقتصاد الروسي لا يسمح للكرملين بخوض معركة بهذا الحجم.

لاحظ الجلبي أن الصين أقدر على التفاهم مع دول الشرق الأوسط. فهي دولة لا ترهن علاقاتها الاقتصادية والتجارية بسجل الدول في مجال حقوق الإنسان أو طريقة التعامل مع الأقليات. ثم إنها غير معنية بأسلوب تعامل هذه الدول مع معارضيها، خصوصاً أنها ترفض أصلاً أي رأي خارجي في شؤونها الداخلية وتعده تدخلاً سافراً. وهي تكره بالتأكيد الثورات الملونة ولا تحب «الربيع» الذي يقود إلى التغيير والقلاقل. وأوضح الجلبي أن المخاوف التي تشلّ القرار الأميركي سواء تعلقت بالكونغرس أو الإعلام غير موجودة لدى صانع القرار الصيني، فالبرلمان برلمانه والإعلام إعلامه وقبضة الحزب ليست مرشحة للتراخي ويتم توظيف التقدم التكنولوجي لتشديدها.

خلال الأزمة السورية الطويلة وفصولها الدامية وقفت الصين دائماً في مجلس الأمن إلى جانب النظام السوري وضد أي مشاريع لقرارات دولية تصبغ الشرعية على التدخل الخارجي ضد نظام الأسد. ورأى كثيرون في الموقف الصيني بادرة تضامن مع روسيا التي تدخلت عسكرياً لإنقاذ النظام السوري وتابعت عبر عمليات التنسيق مع تركيا سياسة تقسيم المعارضة السورية وإنهاكها. لكن زيارة وانغ يي توحي بأن الصين باتت تريد أكثر من الظهور في صورة الداعم للدور الروسي. وحريٌّ بنا ألا ننسى أن الصين التي أوفدت وزير خارجيتها إلى دمشق كانت قد وقّعت مع طهران اتفاقاً استراتيجياً ينص على استثمارات هائلة.

أوحت محادثات الوزير الصيني مع نظيره السوري بأن البلدين يتوجهان نحو مرحلة جديدة من العلاقات. وتردد في دمشق أن بكين وعدت بسلسلة مشاريع في البنية التحتية تتفرع عن مبادرة «حزام واحد طريق واحد». وأظهرت تصريحات وانغ يي أن الصين تعتزم تعميق علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع النظام السوري، خصوصاً حين شددت على وحدة أراضي سوريا ورفض أي تدخل في شؤونها وأشادت بدور سلطاتها في مكافحة الإرهاب.

لا شك أن زيارة الزائر الصيني تعطي الأسد في بداية ولايته الرابعة ورقة مهمة وذات دلالات. إنها تعزز موقعه لدى من يصح تسميتهم حلفاء له، أي روسيا والصين. من المبكر الحديث عن مظلة صينية منافسة للمظلتين الروسية والإيرانية لكن النافذة الصينية قابلة للتوسيع. وهي ورقة في مواجهة أميركا التي باتت تعد الحزب الشيوعي الصيني «الشيطان الأكبر» الحقيقي. ولا غرابة أن تستوقف الزيارة الصينية الجارة الأوروبية رغم انشغال القارة القديمة بهموم كثيرة.

جاء الزائر الصيني بعد انحسار العاصفة. لم يعد أحد يتحدث عن إسقاط النظام السوري. ثمة من يطالبه بتغيير سلوكه والاقتراب ولو شكلياً من جوهر قرارات مجلس الأمن. تستطيع الدول الغربية تعقيد عودة سوريا إلى المجتمع الدولي وتعقيد إعادة الإعمار لكنها لا تبدو في وارد الانخراط في جبهة هدفها إسقاط النظام السوري. في أي حال لهجة الانتصار كانت واضحة في كلام الأسد. لكن الانتصار لا ينفي حجم الصعوبات الهائلة القائمة على الأراضي السورية. ويبقى السؤال عمّا يريد الأسد في المرحلة المقبلة. ماذا يريد في الداخل وماذا يريد في الخارج؟ وهل يؤدي تعدد المظلات إلى تمكين دمشق من تقليص نفوذ هذه المظلات واستعادة فرص اللاعب السوري وترميم قدراته، أم أن على سوريا التعايش لفترة طويلة مع غابة الأعلام التي ترفرف على أراضيها؟

– الشرق الأوسط

—————————

الصين توسّع حلف النازيين الجدد من دمشق/ إبراهيم العلوش

ليس غريبًا أن يكون وزير الخارجية الصيني أبرز الواصلين بعد تنصيب بشار الأسد فوق الركام السوري، فالوزير وانغ يي الذي ابتكرت بلاده سجنًا يتسع لمليون إنسان من المسلمين الإيغور، يعلن إضافة بشار الأسد صديقًا لبلاده لجدارته في التعذيب والتدمير والترحيل.

كان “الفيتو” الصيني هو أبرز دعم لنظام الأسد خلال السنوات العشر الماضية، وقد استُخدم ست مرات لمصلحة استمرار القتل الذي يمارسه النظام، أما اليوم فالصين تعلن وجودها في دمشق، وتعتبر الأسد ركيزة لها في مشروعها الإمبراطوري (الحزام والطريق)، ولعل دعمها للنظام كان يتضمن تكليفه بتدمير البلاد السورية لتسهيل تشكّل قاعدة متينة لمشروع “الحزام والطريق” على ضفة المتوسط من جهة، وعلى حدود العراق وتركيا، وعلى تقاطع الطرق المؤدية إلى الخليج البترولي.

والصين لديها خبرة دبلوماسية في إدارة النظم الوحشية ابتداء من كوريا الشمالية وصولًا إلى إيران التي مهدت الخراب في سوريا وقدمته للصين، حليفتها الاقتصادية والعسكرية والنووية، التي ارتبطت معها بحلف ظاهره الممانعة ومواجهة الغرب، وحقيقته هي مواجهة الشعوب وحرمانها من حرياتها في سبيل بناء النظم النازية الجديدة التي تعلن احتقارها لقيم حقوق الإنسان، وتعتبر الحرية السياسية والاجتماعية وباء غربيًا لا بد من الخلاص منه لاستمرار ديكتاتوريات مترامية الأطراف، ولكنها فاقدة للحرية وللكرامة الإنسانية.

ولعل ما تفعله الصين بشعب الإيغور وبهونغ كونغ والتبت وغيرهم، نموذج لمستقبل الإنسانية الذي يهدد انهيار الكثير من القيم الروحية والثقافية للشعوب التي تبحث عن خصوصيتها خارج غريزة القطيع التي تجتاح حلف النازيين الجدد. وآخر ابتكارات الصين هي إخضاع شعب الإيغور المسلمين لاختبارات برمجية للتأكد من الولاء والمشاعر، بحسب ما كشفت عنه منظمات حقوق الإنسان وكتب عن ذلك موقع “بي بي سي” تحقيقًا استقصائيًا، يبين أن رواية “1984” لجورج أورويل صارت شيئًا قديمًا أمام تطور برمجيات المراقبة الصينية والكاميرات الذكية التي ترصد الإيغور في الصين، وترسخهم كشعب منبوذ وإرهابي من ناحية، ومن ناحية أخرى تخضعهم لأعمال السخرة التي تخفض من ثمن البضائع الصينية.

تعيد الصين التجربة الاستعمارية الغربية التي انهارت في النصف الثاني من القرن الـ20، ولكن بأبشع الصور، عبر إعلان النهب الاقتصادي وتكبيل الدول بالديون كما حدث للدول الإفريقية التي استنجدت بالصين من أجل بناء ازدهار اقتصادي، ولكنها كسبت دعم النظم الديكتاتورية والنهب الاقتصادي والديون التي لن تتمكن من تسديدها خلال عشرات السنوات المقبلة.

حاولت الصين أن تدافع عن موقفها في بداية الثورة السورية، وأعلنت عدة استنكارات ضد الثائرين السوريين عبر الدفاع عن شرعية القتل، ونددت بالتهجم على “المخابرات الجوية” مدعية أن هذه المخابرات بريئة وحِرفية لا علاقة لها بالصراع، رغم علمها الأكيد بكل طرق التعذيب والتدمير التي مارستها، وقد يصل الأمر إلى معرفتها بكل دقائق تركيبتها، فقد أسهمت حليفتها كوريا الشمالية برعاية نظام الأسد منذ عصر الأسد الأب.

الصين كانت استقبلت وفدًا من الناشطين المدنيين السوريين “للتواصل مع المعارضة ووضع حل للأزمة”، وكان منهم عبد العزيز الخير، الذي اعتقله الأسد في المطار فور عودته منها، دون أن تقوم بالمطالبة به أو تبذل أي جهود للإفراج عنه حتى اليوم، بل لعل الصين تشجع النظام على المزيد من الدموية التي تثبت نجاعة نهجها ضد الإيغور وشعب التيبت وضد المجموعات العرقية الصينية الأخرى.

وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى دمشق في 17 من تموز الحالي، رغم المقاطعة الدولية لنظام الأسد، وذلك بعد أشهر قليلة من توقيع الصين اتفاقية تعاون ودفاع مع إيران، تضمنت إعطاءها أحد الموانئ قرب الخليج مع حرية جلب الخبراء وعائلاتهم من دون عدد محدود بسقف، فالصين دعمت وجودها في إفريقيا بالاستيطان البشري أيضًا، ولعل قرار استقبال الاستيطان الصيني سيكون بعد توقيع الاتفاقيات الموعودة مع نظام الأسد.

حضور الوزير الصيني يوم خطاب القسم الرابع للأسد، في 17 تموز الحالي، يقابله حضور قادة غربيين عام 2000، الرئيس الفرنسي شيراك، ووزيرة خارجية الولايات المتحدة أولبرايت، قبل خطاب القسم الأول، وإعطاء الضوء الأخضر لتوريث بشار الأسد الحكم، وهو الذي أثبت اليوم أنه إصبع ديناميت فعّال وينجز ما عجزت عنه المرحلة الاستعمارية القديمة والجديدة، وهو يستمر في خدمة التحولات العنيفة، حيث تتفق كل الأطراف على جعل سوريا حقلًا للرمي وللتجارب العسكرية وحروب العصابات الروسية والإيرانية والغربية.

تشارك الصين علنًا في الحكم الاستعماري الجديد لسوريا مع الأطراف الأخرى الروسية والإيرانية والتركية والغربية، وستعلن خططها الجديدة لدعم نظام بشار الأسد تمامًا كما أعلنت خططها قبل عشرات السنين لدعم الديكتاتوريات الإفريقية.

الغريب أن وزير الخارجية الروسي لم يحضر، ولا حتى وزير الخارجية الإيراني، إلى دمشق لمشاركة وزير الخارجية الصيني فرحته بالقبض على فرصته الجديدة في توسيع خطة “الحزام والطريق”، وأعلن الوزير عن قرب عقد اتفاقات مع نظام الأسد ربما لتمكينه من تدمير ما تبقى من البلاد، فإيران وروسيا المفلستان لم يعد لديهما غير الخردة العسكرية والصور التي تؤلّه القادة وزعماء الميليشيات النازيين.

مفرق جديد تدخله سوريا مع وزير الخارجية الصيني وهو لن يكون باتجاه بناء سوريا، ولا من أجل إحلال السلام فيها كما أعلن الوزير الصيني في مؤتمره الصحفي، خاصة أن الوزير أعلن عن خطة رباعية لإحلال السلام في سوريا، ثلاث نقاط منها تؤكد على دعم نظام الأسد وأجهزته، والرابعة تضمر ذلك، ولكن ليس بنفس الصراحة في البنود الثلاثة الأولى.

الصين في دعمها العلني لبشار الأسد تستعيد ذكرى سحق أحداث ساحة “تيان آن من” عام 1989، حين مرت الدبابات فوق أجساد المتظاهرين في وسط بكين، تلك المظاهرات كانت تشبه مظاهرات السوريين في آذار 2011.

عنب بلدي

==========================

تحديث 27 تموز 2021

———————————

دمشق قريباً من دائرة التنين الصيني!/ فايز سارة

مرّت 10 سنوات، حافظت فيها الصين على موقف ثابت من انحيازها إلى جانب نظام الأسد في مواجهة ثورة السوريين، متناغمة في ذلك مع موقف روسيا وإيران، وهما أكبر طرفين داعمين للأسد، من دون أن تتبنى نهجهما في التدخل المسلح إلى جانبه في المقتلة السورية، وكان الأهم في دورها إلى جانب روسيا توفير الحماية الدولية للنظام، وخاصة في مجلس الأمن الدولي؛ حيث شاركت الصين في استخدام الفيتو لمنع إصدار أي قرارات تدين النظام، أو تؤدي إلى الإضرار به، وأبطل المندوبان الروسي والصيني أكثر من 15 قراراً في المجلس لإدانة حكومة الأسد.

موقف الصين من نظام الأسد، لا يتوافق فقط مع سياسة الحزب الشيوعي الحاكم في مناهضة أي تغييرات ديمقراطية في الصين، ومساعي الأقليات للحصول على حقوقها المستباحة، بل يتفق مع المعلن في سياسة الصين الخارجية، التي ركزت على 3 نقاط أساسية، هي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والحفاظ على سيادتها، وحقها في معالجة شؤونها الداخلية، ورغم كل ما يمكن أن يقال في محتوى هذه السياسة ومصداقيتها في عالم اليوم، فإن سياسة بكين في الموضوع السوري كانت أقرب إلى هذا المحتوى من بين الأطراف التي وقفت إلى جانب نظام الأسد.

وسط هذا السياق وبعد 10 سنوات، جاءت زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق؛ حيث أجرى محادثات مع بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد، هدفها إحداث نقلة وتطوير العلاقات بين النظام، بما كل ما لديه من مشكلات وترديات، ودولة عظمى، تصارع على ريادة العالم عبر أكثر الأدوات فاعلية، من السياسة إلى المال والاقتصاد والتكنولوجيا والقوة العسكرية. ولأن الهدف فيه هذا الاختلال، فمن المهم التوقف عند الأسباب التي تدعو الصين للذهاب في هذا الاتجاه، وفيها 3 أسباب.

الأول يستند إلى العلاقات التقليدية التي ربطت الصين الشعبية مع نظام الأسد في الخمسين عاماً الماضية.. بل العلاقات بين البلدين تعود إلى خمسينات القرن الماضي، وقد كرست تعاوناً سياسياً واقتصادياً، لا تود الصين أن تخسره، خاصة بعد موقفها الداعم للنظام، والذي يؤهلها الحصول على مزايا وامتيازات، لا يستطيع أحد أن يمنعها، ويبدو أن بكين رأت أنه قد آن أوانها.

والثاني ترتيب الصين علاقاتها بمعظم دول المنطقة في إطار استراتيجية بكين «الحزام والطريق»، وهي خط جديد لتطوير علاقات التبادل والتواصل، وقد تم بالاستناد إليها ترتيب العلاقات مع أغلب بلدان الخليج وإيران وتركيا وإسرائيل، ويمثل واقع العلاقة مع دمشق خللاً، ينبغي تجاوزه عبر إعادة تجديد العلاقة وتطويرها في سياق استراتيجية بكين الإقليمية.

الثالث، تناغم مصالح بكين من مصالح شركائها في سوريا. فالصينيون دائمو البحث عن فرص استثمارية، بما فيها الفرص الملتبسة القائمة في بلدان الديكتاتوريات والصراعات، كما كان الأمر سابقاً في الصومال والسودان واليمن، والتي تقدر بكين أنه بالإمكان حمايتها بطرق مختلفة، وحيث تستنكف أغلب الدول عن المشاركة في تمويل وإعادة إعمار سوريا لأسباب مختلفة، ومنها العقوبات الأميركية، تملك بكين طاقات كبرى للتعامل معها، وما سبق يجد هوى من شركائها في سوريا؛ حيث سيأخذ نظام الأسد فرصاً أفضل للتعامل مع مشكلاته وتحدياته، (ولو أنني أجد شخصياً أنه من الصعب عليه القيام بذلك لأسباب بنيوية). والروس والإيرانيون وآخرون، ستكون أمامهم فرص للحصول على مكاسب سياسية ومادية، قد لا تلائم طموحاتهم، ولا ترضي أطماعهم، لكن من الصعب الحصول عليها من دون وجود بلد مثل الصين خلفها، ولهذا فإنهم سيدعمون دخول الصين إلى سوريا من البوابة العريضة، وثمة أوساط قالت إن تحريضاً وتشجيعاً لبكين صدر عن حلفائهم الروس، لكن من دون تأكيد؛ حيث إن الحدأة (أو الشوحة كما يسميها البعض) لا تترك صيصاناً خلفها، كما يقول المثل السوري.

لكل الأسباب السابقة، وربما لأسباب أخرى، تعود لتقديرات بكين، يمكن القول إن زيارة الوزير الصيني إلى دمشق يمكن أن تكون بداية تحول في الموقف الصيني من القضية السورية، انتقالاً من الهامش إلى العمق، على نحو ما حدث في موقف روسيا السوري أواخر العام 2015؛ حيث تدخلت موسكو عسكرياً في سوريا، ودفعت القضية في مسارب جديدة، كانت الأضعف في الاحتمالات القائمة آنذاك.

أعتقد أن زيارة الوزير وانغ يي أخرجت الدور الصيني مما درج عليه طوال السنوات السابقة، ووضعته على طاولة مختلف المتدخلين في سوريا. وإذا كان الروس والإيرانيون يشجعون، والأتراك والإسرائيليون لا يمانعون، وجل العرب يمتنعون، فإن الأوروبيين هم الأقل اهتماماً في ضوء الإحباط، الذي هم غارقون فيه بسبب الموضوع السوري، ما يعني أن الأمر عند الأميركي، وهنا ثمة تعقيد، لا بد من طرحه.

فإذا كانت سوريا وعموم الشرق الأوسط خارج الدوائر الثلاث في اهتمامات إدارة الرئيس جو بايدن، فإن الدخول الصيني إلى سوريا، لا يهم واشنطن، لكن الأخيرة لا يمكن أن تمرر شيئاً كهذا من دون أن يكون لها إصبع فيه، على نحو ما هي عليه التدخلات الإقليمية والدولية القائمة في سوريا، بدون استثناء روسيا، وعليه فإن واشنطن ستفكر في الأمر، لكن عليها أن تتذكر أن هذه هي الصين، والصين ليست كغيرها.

الشرق الأوسط

————————-

وزير خارجية الصين في ديارنا/ عبد الباسط سيدا

بالتزامن مع بداية التدوير الرابع لحكم بشار الأسد (17 يوليو/ تموز 2021)، هذا الحكم الذي فرض على السوريين قبل 21 عاماً بانقلاب “دستوري” كان امتداداً لانقلاب والده عام 1970، الذي سيطر بموجبه حينئذٍ على مفاصل الدولة السورية، بعد أن تمكّن من إزاحة “رفاقه” المنافسين… بالتزامن مع هذا التدوير، زار وزير خارجية الصين، وانغ يي، دمشق، ليلتقي مع بشار نفسه ووزير خارجيته؛ ويعلن من هناك عن مبادرةٍ جوهرها المحافظة على نظام بشار، ورفع العقوبات عنه؛ وهي مبادرةٌ تنسجم مع الموقف الصيني من الموضوع السوري منذ بدايات الثورة، وهو الموقف الذي تجسّد باستمرار في الفيتو المزدوج الروسي – الصيني لإسقاط أي قرار في مجلس الأمن، كان من شأنه إدانة النظام في حربه على السوريين الثائرين على استبداده وفساده.

وكان من الواضح أن رسالة بشار في توقيت تلك الزيارة مع موضوع “أداء القسم” تندرج في إطار إخراج الفصل الأخير من مسرحية إعادة التدوير، وهي المسرحية التي كانت بإشراف ودعم روسيين، ومباركة إيرانية. والبصمات الروسية واضحة في المشاهد الاستعراضية الخاصة بالجلسة التي نقلت من “مجلس الشعب” إلى “قصر الشعب”، ومظاهر المبالغات التي أضفيت على وصول بشار الأسد إلى القصر، ودخوله المتأخر على الحضور المغلوب على أمره. ذلك كله بغرض إسباغ هالة من العظمة على من يعلم الجميع أنه لم يكن في مقدوره الاستمرار في الحكم لأشهر، إن لم نقل، لأيام، لولا الدعم الروسي والإيراني المستمرين له منذ اليوم الأول للثورة، بل وقبلها.

أما الخطاب الإنشائي الممل الذي قدّمه بالمناسبة، وكان مادة للسخط والتندّر على أوسع نطاق، فقد تضمن من المغالطات والتزييف والتسويف والنزعات العدوانية والانتقامية ما فاق كل خطاباته السابقة، وهذا ربما يجد تفسيره في أن صاحب هذا الخطاب بدأ يشعر بشيءٍ من الاطمئنان إلى مستقبله الشخصي، بعد دعواتٍ عربيةٍ عدة تطالب بإعادة نظامه إلى جامعة الدول العربية، وعلى إثر تصريحات أميركية علنية عن حرص الولايات المتحدة على تغيير سلوك نظامه، لا تغيير النظام نفسه.

وبالعودة إلى زيارة الوزير الصيني إلى سورية، وإعلانه عن حرص بلاده على ضم سورية إلى مشروع “الحزام والطريق”؛ نرى أن هذه الخطوة تعدّ جزءاً من التغيير العام الذي حصل، ويحصل، على المستوى العالمي نتيجة بروز الصين قوة اقتصادية عملاقة، تنافس القوة الاقتصادية الأميركية؛ وهي تسعى باستمرار إلى نسخ أحدث التقنيات وامتلاكها، وتطوير قواها العسكرية، استعداداً لتحدّيات نظام عالمي جديد يقوم على أساس تعدّدية الأقطاب.

ومن الواضح أن الدور الصيني المستقبلي يتناغم ويتوافق مع توجهات غالبية أنظمة الحكم المستبدّة في العالم، ومنها الحكم السوري، وكذلك الحكم الإيراني الذي سبق له وأن عقد اتفاقية طويلة الأجل مع الصين في ميدان الاقتصاد. فالصين لا تعطي أي اعتبار لمسائل حقوق الإنسان عامة، ولا لحقوق المكونات المجتمعية على وجه التحديد. كما أنها تعتمد نهج تحكّم الحزب الواحد بالحكم، أو بكلام أدقّ تعتمد أسلوب الحزب القائد. وضمن هذا الحزب تكون هناك مجموعة محدودة تهيمن على القيادة، وتتحكّم في مفاصل الدولة والمجتمع. ولهذا، نرى أن الصين تدعم بقاء الأنظمة المستبدّة المتعاونة معها، ولا تعطي أي اعتبار لتطلعات الشعوب والقيم الديمقراطية التي تعتبرها مهدّدة لتوجهاتها ومصالحها، ومزعزعة لبنية نظام حكمها. وإذا استمرت الأمور هكذا، سنجد مستقبلاً مزيدا من الاتفاقيات في عدة مجالات بين الصين والأنظمة الاستبدادية في مختلف أنحاء العالم.

ومن الواضح أن روسيا، هي الأخرى، تسير في هذا الاتجاه، وتجد هذا التوجه في مصلحتها؛ ويُشار في هذا السياق إلى مدى امتعاضها من الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بداية عهده، ونعني بذلك دعوته إلى تمتين العلاقات بين الأنظمة الديمقراطية في العالم، وحماية الأنظمة الديمقراطية عبر معالجة الثغرات والعيوب التي تعاني منها، خصوصا في ظل مناخ تصاعد النزعات الشعبوية في عديد من تلك الأنظمة. ويُشار هنا إلى الظاهرة “الترامبية”، على وجه التحديد، التي لم تعد تقتصر على الولايات المتحدة وحدها، بل امتدت تأثيراتها إلى أنظمة ديمقراطية عديدة معروفة بعراقتها واستقرارها، فعلى المستوى الداخلي، يؤدّي تنامي النزعات الشعبوية التي تدغدغ غالباً الميول العنصرية والمشاعر الدينية والقومية وتوجهات الانعزال، إلى تشكّل مجموعات متشدّدة، وتيارات سياسية، تتناقض توجهاتها وسلوكياتها مع القيم والقواعد التي يستند إليها النظام الديمقراطي أساساً، ويستمد منها مشروعيته أصلاً، خصوصا تلك التي تشدّد على ضرورة احترام إنسانية الإنسان بغض النظر عن دينه وقوميته، أو عرقه وجنسه، أو لون بشرته.

كما أن التقنيات الحديثة قد مكّنت الدولة بصورة عامة، لا سيما في بعدها العميق، من مراقبة المواطنين في أدقّ تفصيلات حياتهم، الأمر الذي يفرض عليهم شعوراً بالقلق والتخوف والتحسّب من التعبير عن آرائهم بصورة صريحة. هذا مع الاعتراف أن هذا التقدّم قد أسهم، من جهة أخرى، في زيادة إمكانية التواصل بين الناس، خصوصا من خلال منصّات التواصل الاجتماعي، وشبكات الاتصالات. ولكن هذه التقنيات باتت سلاحاً ذا حدّين، لأن حكومات عديدة تسعى عبر الشركات الكبرى المهيمنة عليها إلى توجيه الميول والمواقف العامة، وحتى التأثير في الانتخابات، سواء الداخلية أم انتخابات الدول الأخرى. ولعل ما كان، وما زال، من حديثٍ واتهامات بشأن الانتخابات الأميركية، والتدخل الروسي فيها، يعد المثال الأوضح في هذا المجال.

ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهه النظام الديمقراطي على المستوى العالمي يتمثّل في تزايد عدد الأنظمة الديكتاتورية، وتحوّل أنظمة ديمقراطية عديدة إلى شبه ديكتاتورية، من خلال قوى وأحزاب أتقنت لعبة إفراغ العملية الديمقراطية من مضامينها، على الرغم من حفاظها على شكل تلك العملية. كما استطاعت التلاعب بالقواعد الديمقراطية، واستغلال الثغرات لتعزيز نفوذها، وفرض هيمنتها على السلطتين، التشريعية والقضائية، وذلك بهدف امتلاك مزيد من الأدوات التي تجعلها في موقع القادر على إبعاد الخصوم والمعارضين الواقعيين والمحتملين عن مراكز التأثير.

ويُضاف إلى تلك العوامل عامل هام يتشخص في اعتماد بعض الأنظمة الديمقراطية على الأنظمة الاستبدادية في مناطق عديدة، للحفاظ على مصالح الشركات الكبرى التي تضغط عبر الدولة العميقة باتجاه بناء العلاقات مع تلك الأنظمة، والتعامل معها بوصفها الضامن للمصالح، وعدم الاكتراث بتوجهات الشعوب في تلك البلدان وتطلعاتها. وهكذا تؤدّي تلك الأنظمة دور المتعهد الذي يتكفّل بضبط الأمور تحت اسم الاستقرار، وهي تحظى مقابل ذلك بسياسة غض النظر تجاه ممارساتها القمعية، وانتهاكاتها المستمرة حقوق الإنسان في مواجهة الرفض الشعبي العارم لها.

ومع بدايات ثورات الربيع العربي، كان هناك اعتقاد عام بأن الأنظمة الغربية الديمقراطية قد وصلت إلى قناعةٍ تنصّ على دعم التوجهات الديمقراطية لشعوب منطقتنا التي عانت، وما زالت تعاني، من الاستبداد والفساد. وعلى الرغم من التصريحات التي أطلقها مسؤولون غربيون عديدون في هذا الاتجاه، والخطوات والإجراءات التي أوحت بإمكانية رفع الغطاء عن الأنظمة الاستبدادية؛ إلا أنه تبين، في المحصلة النهائية، أن تلك التصريحات والإجراءات لم تتجاوز دائرة رفع العتب، ولم تحصل الشعوب على الدعم المطلوب الذي كانت تحتاجه وتستحقه. وهكذا تمت عملية إعادة إنتاج الأنظمة القديمة التي كانت الشعوب قد ثارت على استبدادها وفسادها؛ وهي الأنظمة التي تستفيد اليوم من واقع تعدّد الأقطاب في السياسة العالمية، وتعمل على توثيق الروابط مع القطب الذي يمنحها ضماناً أقوى للاستمرارية، من دون أن يلزمها بمراعاة الحقوق، سواء على مستوى الأفراد أم الجماعات. وهذا ما يطرح أمام الأنظمة الديمقراطية التي تريد تجاوز الثغرات والعوامل التي تهدّدها في الداخل ومن الخارج، مسألة ضرورة إعطاء الاعتبار لتطلعات الشعوب المتعطشة إلى امتلاك الحريات التي تمكّنها من تقرير مصيرها، بما يضمن حياة حرة كريمة لشعوبها، ومستقبلاً أفضل لأجيالها المقبلة، وذلك كله بعيداً عن تحكّم الأنظمة المستبدّة الفاسدة المفسدة.

العربي الجديد

————————

رقعة الشطرنج السورية في حسابات بكين وواشنطن/ مرح البقاعي

ليست الزيارة التي قام بها مؤخراً وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى العاصمة السورية دمشق ببريئة في توقيتها أو في مستوى تمثيلها، وهي التي تزامنت مع أداء رئيس النظام السوري بشار الأسد لقسم الرئاسة في عهدها الرابع ولمدة سبع سنوات قادمة لا بدّ عجاف كسابقاتها من سلطته الموروثة.

فالصين هي الحليف الحاضر الغائب للنظام السوري، وغالباً ما يتبدّى دعمه في المحافل الدولية ومجلس الأمن باستعماله حق النقض (فيتو) – بالتزامن مع روسيا بطبيعة الحال – في كل مرة تحاول الدول الأعضاء في المجلس إيجاد مخارج قانونية لردع الأسد عن الاستمرار في مقتلته الكبرى، وكذا تطبيق القرارت الأممية المتعلقة بالانتقال السياسي في سوريا من عهد الاستبداد البائد إلى دولة القانون والمواطنة الحديثة.

الحليف الصيني لنظام بشار الأسد في واجهة المعادلة السورية اليوم بعد أن كان لوقت طويل يتحرّك خلف الكواليس، وهذا الحضور المعلن لأول مرة منذ العام 2011 ليس ببعيد عن موافقة روسيا وتشجيعها للزيارة من جهة، ودعم إيران المطلق لها. أما الهدف السياسي من ظروف الزيارة فهو أقرب إلى رسالة موجّهة إلى الولايات المتحدة الأميركية مفادها أن للأسد حلفاء أقوياء ما ليس لقوى الثورة والمعارضة.

ورغم أن الزيارة تحمل رسائل سياسية في عدة اتجاهات إلا أن مرماها البعيد المدى يتساوق مع الاستراتيجية التي وضعتها بكين للتمدد والسيطرة على نصف الكرة الأرضية بواسطة مبادرتها “الحزام والطريق”.

فالحزب الشيوعي الحاكم في بكين يسعى بشكل متعاظم ليرفع من تصنيف الصين من مصاف القوّة الإقليمية الأكبر في آسيا إلى مقام الدول الكبرى المهيمنة في العالم مقارَنةً بالخصم اللدود الولايات المتحدة، و”الحزام والطريق” أُطلقت في العام 2013 ضمن دائرة تلك المساعي.

تغطي المبادرة ما يزيد على 85 دولة، وما نسبته 65% من سكان العالم، الأمر الذي ساعد على إدراجها ضمن كبرى مشاريع البنية التحتية والاستثمار في التاريخ بما يشمل قطاعات التعليم، ومواد البناء، والسّكك الحديديّة والطرق السريعة، والسيارات والعقارات، وشبكات الطّاقة والغاز والنفط والحديد والصلب.

للمبادرة كما يشير اسمها مساران: الأول برّي (الحزام) والثاني بحري (الطريق). وللمسارين أهداف جيوسياسية أبعد بكثير من ظاهر المبادرة تكمن في إحياء طرق التجارة القديمة البحرية والبرية. فالمبادرة لا تتعلق بالتجارة والاستثمار وحسب، بل ستتجاوزها نحو التأسيس لتحالفات دولية جديدة تعتمد على الكتلة البشرية الضخمة التي تنضوي تحت مظلتها، ما يضمن للصين هدفها البعيد المدى في ولوجها حلبة الدول الكبرى المؤثرة، وكذا تحقيق التوازن الاستراتيجي مع أوروبا بعامة ومع الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص.

المراقب الأميركي يرى في المبادرة خطة للسيطرة على العالم من خلال شبكة تجارية عالمية تتمحور حول الصين، وكذا أداة حيوية تستخدم لأغراض عسكرية غير معلنة. وسيكون عام 2049 عام استكمال المشروع بما يتزامن مع الذكرى المئة لقيام جمهورية الصين الشعبية.

دول الاتحاد الأوروبي لا تخفي قلقها من امتدادات الصين وغاياتها لاسيما أن “الحزام والطريق” يعتريها الكثير من الغموض الذي تختفي وراءه رغبة جامحة صينية في السيطرة المطلقة. فالمبادرة ستُلحق حيزاً واسع النطاق من البنية التحتية في أوروبا الشرق والوسط تحت المظلة الصينية. فها هو مرفأ بيرايوس في اليونان – أحد أهم المرافئ في العالم – قد انتقل إلى يد الصين منذ عام 2016، ما دقّ جرس الإنذار في العديد من دول أوروبا النافذة اقتصادياً مثل فرنسا والدانمارك وألمانيا. وقد سبق أن عبّرت ألمانيا عن قلقها على لسان وزير خارجيتها الأسبق، زيغمار غابرييل، حين قال: “ستنجح الصين في تقسيم أوروبا إذا لم تكن لدينا استراتيجية موحّدة للوقوف بوجهها”.

الولايات المتحدة الأميركية بدورها في حالة ترقّب لمآلات المبادرة. وهي التي لا تخفي عداءها المستشري للصين، وقد تبدّى بأخطر صوره في اتهام يوهان بمسؤوليتها عن انتشار جائحة كوفيد 19 وإخفائها المعلومات عن طبيعة المرض والمريض رقم 1، ناهيك عن الحرب التجارية بين البلدين وانتقادات واشنطن اللاذعة لانتهاكات بكين المستمرة لحقوق الإنسان في هونغ كونغ، ورؤية بايدن على أن العدو الأول لأميركا يكمن في حكومة بكين الشيوعية وطموحاتها الغامضة.

الأمر المقلق أيضاً لواشنطن وأغلب الدول العربية هو انتعاش العلاقات الصينية الإيرانية حتى بدا البلدان وكأنهما يدخلان في حلف غير معلن، وعلى العديد من الصعد منها السياسية والثقافية والاستثمارية.

وتحكم العلاقات الإيرانية – الصينية مجموعة من المحددات التي ساعدت على تقوية العلاقات بينهما. يتعلق المحدد الأول بالأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط في السياسة الصينية حيث تُعد مصدراً للطاقة والاستثمار فضلاً عن كونها وجهة لرأس المال والعمال الصينيين. ومن هذا المنطلق نجد بكين ساعيةً نحو توطيد وجودها في المنطقة سواء سياسياً أو عسكرياً، ولم تجد أفضل وأسرع من البوابة الإيرانية لتحقيق هذا الغرض نظراً لعلاقات الصداقة والتحالف بين البلدين الممتدة على مدار الزمن، متجاهلة علاقاتها مع الدول العربية ولاسيما دول الخليج وموقف هذه الدول من حلفها مع إيران التي تعيث فساداً وإرهاباً في المنطقة بأسرها.

فالصين تدرك أن الطريق إلى تحقيق طموحاتها تمرّ عبر البوابة الإيرانية المفتوحة على دمشق حيث النفوذ المطلق لأذرع طهران العسكرية المتحكمة في القرار السياسي لقصر المهاجرين.

وبينما أتمّت الصين مهمتها في دعم استمرار نظام الأسد وتمكينه سياسياً من إعادة سيطرته على مساحة كبيرة كان قد فقدها خلال مواجهاته مع المعارضة السورية، فقد آن لها أن تستوفي ما استثمرته في السنوات العشر الأخيرة، وأن تظهر جلياً على رقعة شطرنج المشهد المعقّد في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية ومصالحها على الأرض السورية…

فما واشنطن بفاعلة؟!

تلفزيون سوريا

—————————

حدود الانخراط الصيني المباشر في المسألة السورية

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

المحتويات:

مقدمة

أولًا: مؤشرات الانخراط الصيني المتصاعد في المسألة السورية

ثانيًا: أهداف الانخراط الصيني المباشر في المسألة السورية

1 – موقع سورية في طريق الحرير

2 – دور الصين في إعادة إعمار سورية

3 – محاربة الإرهاب

ثالثًا: معوّقات الانخراط الصيني المباشر في المسألة السورية

خاتمة

مقدمة

جاءت زيارة وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” الى دمشق بتاريخ 17 تموز/ يوليو 2021 في توقيت محسوب بالنسبة للصين، فهي زيارة مجدولة مسبقاً، وتأتي ضمن حسابات بكين الدولية، حيث تنسحب أمريكا من أفغانستان، وتواجه صعوبات متصاعدة في العراق، تعمل إيران على تصعيدها، لدفعها لمغادرة العراق وتركه تحت تصرف نظام طهران، كما تأتي ضمن ما يروج عن تقلص اهتمام أمريكا بالشرق الأوسط، ما يمنح فرصة للصين لملء هذا الفراغ، كما تأتي الزيارة بعد توقيع الصين الاتفاق الاستراتيجي مع طهران الذي يضمن استثمارات صينية كبيرة ضمن مشروعها الأمبريالي الكبير “الحزام والطريق”. أما على الصعيد الداخلي السوري، فقد جاءت الزيارة بعد تراخي الموقف الأمريكي فيما يخص رحيل نظام الأسد ومحاسبته على جرائمه، وتحول موقف واشنطن إلى مجرد المطالبة بتغيير “سلوك النظام”، وتأتي الزيارة بعد انتخابات تفتقد للشرعية نظمها الأسد، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وتأتي كمباركة لبقاء الأسد في السلطة ولإبراز دعم الصين لبقائه، والصين لا تجازف، من وجهة نظرها، بزيارة لرئيس يحتمل أن يذهب قريبًا، وقد كرر الوزير الصيني موقف الصين المعروف وهو معارضتها تغيير النظام في سوريا.

لقد حرصت الصين، منذ بدء الحراك الشعبي السوري في آذار/ مارس 2011، على النأي بالنفس عن الانخراط المباشر في تداعيات الوضع، ولكنها وقفت في مجلس الأمن إلى جانب النظام السوري، من دون أن تتطابق مع الموقف الروسي أو تتصادم مع الموقف الغربي. واليوم، تنطوي زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق، عشية مهزلة قسم بشار الأسد لولاية رئاسية جديدة، على دلالات وأبعاد عديدة، تضع المسألة السورية على مفترق طرق، وقد تكون مجرد “بالون اختبار”. وهي تحمل رسائل عديدة، خاصة إلى الإدارة الأميركية، وفي مقدمة تلك الرسائل، تجاهل العقوبات على النظام، بالإضافة إلى تمهيدها جدّيًا للانخراط في عملية إعادة الإعمار.

أولًا: مؤشرات الانخراط الصيني المتصاعد في المسألة السورية

منذ نيسان/ أبريل 2016، أعلنت الصين تعيين الدبلوماسي تشي شياويان مبعوثًا خاصًا إلى سورية، ويشير ذلك إلى تحوّل واضح في السياسة الخارجية الصينية، تجاه الانخراط في التعامل المباشر مع الأوضاع في الشرق الأوسط بصفة عامة، وفي المسألة السورية على وجه التحديد. ويبدو أنّ التدخل الروسي المباشر، في أيلول/ سبتمبر 2015، دفع القيادة الصينية إلى الانخراط التدريجي في المسألة السورية، خاصة أنّ سورية تقع في نطاق المشروع التنموي الصيني الكبير المعروف بحزام وطريق الحرير.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الصيني، في توقيتها ومراميها، تحمل العديد من التساؤلات حول دلالاتها؛ إذ تشير إلى محاولة تعزيز نفوذ بكين في سورية، لتنضم بذلك مباشرة إلى حليفي بشار الأسد روسيا وإيران. ومن الأدلة على ذلك، قول الوزير الصيني إن بلاده “تعارض أي محاولة للسعي لتغيير النظام.

وقد ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية أن الصين طرحت مقترحًا من أربع نقاط لحلّ القضية السورية: الأولى احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية؛ والثانية وضع رفاهية الشعب السوري في المقام الأول وتعجيل عملية إعادة الإعمار، في ما تشكل مكافحة “الإرهاب” النقطة الثالثة، وتنصّ النقطة الأخيرة على دعم حل سياسي شامل وتصالحي للقضية السورية بقيادة السوريين[1]، وهو مقترح مفصّل على مقاس طموحات وأوهام بشار الأسد، الذي ينظر الى الزيارة الصينية على أنها “مباركة” لولاية رئاسية جديدة.

ثانيًا: دوافع الانخراط الصيني المباشر في المسألة السورية

تحددت أهداف السياسة الخارجية الصينية في الشرق الأوسط، على مدى عقود، في أمرين أساسيين: أولهما واردات الطاقة، وثانيهما الأسواق لتصريف السلع وترويج الاستثمارات الصينية. وعلى ضوء التنافس الدولي المحتدم، وما يقال عن “الانسحاب” الأميركي من المنطقة، واهتمام الصين بعدم تقدم الولايات المتحدة الأميركية في سورية. خاصة على ضوء شكوكها باحتمال عقد صفقة أميركية – روسية، أثناء لقاء الرئيسين في جنيف، تنطوي على مكاسب لكل منهما في سورية ومناطق أخرى.

وفي هذا السياق يمكن تفهّم ما كتبه رامي الشاعر، عن تخبط سياسة النظام السوري وسذاجته في ميدان تبديل الأوصياء الدوليين على نظامه “تبدو التوجهات الساذجة باستبدال روسيا بالصين، بل ونزع بعض اللافتات المعبرة عن الصداقة والتعاون بين الشعبين الروسي والسوري في الشوارع السورية، واستبدالها بلافتات صينية، يبدو ذلك كله توجهًا سياسيًا مثيرًا للشفقة” (*). ويبدو أنّ الصفقة الأميركية – الروسية المحتملة قد دفعت الصين إلى اعتبار سورية إحدى أدواتها في هذا التنافس الدولي، انطلاقًا من الأهداف التالية:

1 – موقع سورية في طريق الحرير

من المؤكد أنّ سورية مهمّة للصين، بسبب موقعها المثالي وإمكانية تحويلها إلى ميناء ومركز تجاري صيني. ويعطي موقع سورية المتاخم لتركيا بعدًا آخر في مشاريع بناء شبكات السكك الحديدية عالية السرعة، التي ستربط آسيا الوسطى والشرق الأوسط بأوروبا، فضلًا عن أنّ سورية جوهرة تاج مشروع ربط العالم بالصين، بعد توقيع الأخيرة عقود سكك حديدية مع إيران وإسرائيل والأردن ومصر، لربط أفريقيا في نهاية المطاف مع الشرق الأوسط، عبر مصر.

وقد أعرب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، خلال لقائه الوزير الصيني، عن أمل سورية “في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون مع الصين في مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والتعليم، إلى جانب التكاتف في مكافحة الإرهاب”.

وقد توضح الأشهر القليلة القادمة ما ترنو إليه الصين خدمةً لمشروعها “الحزام والطريق”، عندما تعلن مشاريع إعادة إعمار، بعد اجتماع اللجنة المشتركة الصينية – السورية، قريبًا.

2 – دور الصين في إعادة إعمار سورية

خلال زيارة الوزير الصيني، أبدى بشار الأسد ووزير خارجيته الرغبة في انخراط الصين في عملية إعادة الإعمار، لكن لا شيء يوحي حقيقة بإمكانية أن تدخل الصين معركة إعادة الإعمار، في ظل استمرار الكارثة السورية، لأنها لن تضحّي بمليارات الدولارات دون أن تعلم مصيرها، في ظلّ عدم الاستقرار، فضلًا عن أنّ أيّ دور صيني كبير في إعادة الإعمار سيجعلها خصمًا منافسًا لكل من إيران وروسيا، ويحوّلها بالتالي إلى هدف مشروع للطرفين، على اعتبار أنها ستقتطع من حصّتيهما، لا من حصّة أي طرف آخر، وهو ما لن تغامر الصين به.

التحديات التي ستكون أمام الشركات الصينية في سورية تحديات كثيرة: المخاطر الأمنية، تحديات التشريع، وعدم الاستقرار السياسي، والتسويف، وانعدام النجاعة، وقد تزايدت في سنوات الحرب. ومما يقلق الشركات الصينية أيضًا الاسترداد المتوقع لاستثمارها، إذ هناك تخوّف من ألا تتمكن سورية من تسديد القروض التي تحصل عليها.

وثمة خطر آخر هو التأثير الذي قد يكون للعقوبات الدولية، وقد أبدت الولايات المتحدة الأميركية استعدادها لفرضها على الشركات التي تبادر إلى إعادة الإعمار، قبل التزام النظام السوري بمقتضيات القرار الدولي 2254، وقد حفّز ذلك بعض المؤسسات المالية على تجنب التورط، ومنها بعض بنوك هونغ كونغ التي تخشى إدراجها في القائمة السوداء نتيجة لذلك.

3 – محاربة الإرهاب

ثمة عامل بالغ الأهمية، بالنسبة إلى الصين، يدفعها إلى الاهتمام الخاص بالأوضاع السورية، خاصة في ما يتعلق بانتشار المنظمات “الإرهابية”، بعدما تمّ تجنيد عناصر من “الإيغور” المنتمين إلى الحركة الانفصالية في إقليم سنكيانغ الصيني، وتدريبهم ومشاركتهم في القتال الدائر في سورية. وقد تضمن كلام الوزير الصيني في دمشق إشارة إلى ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي “لمكافحة الإرهاب، والقضاء بحزم على القوات الإرهابية في سورية المدرجة في قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. والإشارة في كلام وانغ إلى قائمة مجلس الأمن مردّها أنّ الولايات المتحدة، في سياق تأزم علاقاتها مع الصين، رفعت اسم “الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية”، عن القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية.

ويزيد عدد مقاتلي الحزب التركستاني وعائلاتهم في إدلب عن 14 ألف شخص، وينتشرون بكثافة في مناطق غربي إدلب، وفي المناطق القريبة من الحدود مع تركيا في ريف اللاذقية الشمالي. والمصلحة الصينية تتمثل في تعزيز قوة نظام الأسد، بحيث لا يسمح بعودة هذه العناصر إلى الصين مجددًا. وقد قال الوزير: “ستدعم الصين الموقف السوري الخاص بمكافحة الإرهاب، وستشارك مع سورية في تعزيز التعاون العالمي بشأن مكافحة الإرهاب”.

ثالثًا: معوّقات الانخراط الصيني في المسألة السورية

ثمة معوّقات كثيرة تعترض الانخراط الصيني المتزايد في المسألة السورية، أهمّها: ما يتعلق بدور سورية في مشروع الطريق والحزام، ففضلًا عن أن المشروع تلقى ضربة قاسية، مع تحوّل فيروس كورونا إلى جائحة وظهور المشكلات التي أثارها بين الصين وعدد من الدول، فإنّ الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تلوح بالأفق من شأنها أن تبطئ أي تحرّك مرتقب على المستوى الإقليمي.

ومن جهة أخرى، فإنّ أهمية سورية، من الناحية البحرية، بالنسبة إلى الصين، شبه مصادرة من قبل كل من إيران وروسيا، حيث يسيطر الطرفان على المرافئ البحرية للبلاد، وهذا لا يترك مجالًا للصين للاستفادة من إطلالة سورية البحرية.

وأخيرًا، يبدو أن المسألة السورية، التي اتخذت طابعًا دوليًا، ستصبح ميدانًا لتنافس الغرب والشرق، اقتصاديًا وسياسيًا، عبر زجّ معطيات الحرب السورية ونتائجها لاستخدامها كأوراق وأدوات ضغط في هذا التنافس المحتدم، بين الصين والولايات المتحدة اقتصاديًا. وفي هذا السياق، تخشى الصين ترتيبات روسية – أميركية، ظهرت مؤشرات أولية لها في الاتفاق على تمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سورية.

خاتمة

بالنسبة إلى شريحة واسعة من السوريين، الصين لا تختلف كثيرًا عن إيران وروسيا. صحيح أنّها لم تشترك بشكل مباشر عسكريًا على الأرض، لكنّ كثيرًا من قراراتها السياسية، سواء على مستوى مجلس الأمن أو على المستوى الثنائي، حمت نظام الأسد وأدّت إلى قتل السوريين. ويخشى السوريون، مع الانخراط الصيني في المسألة السورية، التعايش لفترة طويلة مع غابة الأعلام التي ترفرف على أراضيهم.

(*) – راجع رامي الشاعر (المستشار في وزارة الخارجية الروسية)، صحيفة “زافترا” الروسية – 21 تموز/ يوليو 2021.

[1] الصين تتخلى عن حذرها في سوريا.. بتشجيع من روسيا، صحيفة المدن: https://2u.pw/blCX9

مركز حرمون

————————

زحمة وفود في سوريا..الأسد يلعب على تناقضات الحلفاء/ مصطفى محمد

يبدو أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق، قبل أيام، قد رفعت من وتيرة التنافس الروسي-الإيراني على الاقتصاد السوري، ليقوم البلدان بعد الخطوة الصينية غير المسبوقة منذ بداية الثورة السورية، بإرسال وفودهما إلى دمشق، لكسب عقود إضافية.

وعلى الرغم من عمق التفاهم بين البلدين في سوريا، إلا أن روسيا وإيران تدركان أن أكثر ما يهم الصين هو الاقتصاد وإعادة الإعمار، وهو ما يشعل المنافسة أكثر على الكعكة السورية، التي ينتظر حلفاء الأسد إشارة غربية لانطلاق إعادة الإعمار، لكي ينقضوا عليها، بينما يلعب النظام السوري على تناقضاتهم لتحصيل مكاسب تبقيه متماسكاً.

فبعد أيام من وصول وانغ، أرسلت روسيا وفداً كبيراً يضم ممثلين عن 30 هيئة ومنظمة تنفيذية فيدرالية، برئاسة الفريق الأول رئيس مقر التنسيق الروسي ورئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، تحت عنوان بحث قضية اللاجئين.

وانسحب المشهد ذاته على إيران، التي أرسلت رئيس برلمانها محمد باقر قاليباف، الثلاثاء إلى دمشق، ليعلن أنه سيبحث مع مسؤولي النظام السوري أخر التطورات على الساحة الدولية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية.

وضمن قراءته لأسباب تهافت الوفود الروسية والإيرانية على دمشق، يربط الباحث في مركز “جسور للدراسات” وائل علوان ذلك بالمفاوضات الروسية-الأميركية حول ملفات عديدة من بينها الملف السوري، بعد انقطاع طويل نسبياً.

ويضيف علوان ل”المدن”، أن “الأحوال الإقليمية والدولية المتعلقة بالقضية السورية، تصعّب تحقيق حل سياسي، بحيث بدا أن المسار التفاوضي بين موسكو وواشنطن شبه معطّل، وهو ما عبّر عنه بوضوح خطاب رئيس النظام بشار الأسد الأخير خلال أداء القسم، حين أعلن بشكل غير مباشر عن رفض مبدأ التغيير والانتقال السياسي”.

وبما يخص إيران، يقول الباحث إن “الملف السوري بكل تفاصيله هو ملف استراتيجي لطهران، بمعنى أنه ملف لمشروع طويل الأمد، أما بالنسبة لموسكو هو ملف مهم جداً، لكن الكثير من تفاصيله قابلة للأخذ والرد على طاولة المفاوضات مع واشنطن”.

وبحسب علوان، حاولت روسيا أن تستغل كل ما يمكن في سبيل تحقيق مكاسب داخل سوريا وخارجها على طاولة المفاوضات، لكن تعثّر المفاوضات مع الولايات المتحدة، دفعها إلى محاولة استثمار كل ما يمكن استثماره من العقود المتعلقة بالموارد السورية، وموقعها الجغرافي لأجل ضمان مصالح حالية ومستقبلية.

والحال ذاته ينطبق على إيران، التي تحاول كذلك تحصيل مكاسب من النظام، بعد اقتناعها بأن تحقيق ذلك اعتماداً على أي عملية سياسية، يبدو أمراً بعيداً، كما يقول علوان الذي يضيف أن “روسيا وإيران، هما في سباق على تحقيق المكاسب استغلالاً لعجز النظام، وحاجته لهما”.

الاقتصاد يطغى

في المقابل، يقلّل الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور يحيى السيد عمر من أهمية الزيارات، ويقول ل”المدن”: “لا يمكن النظر لهذه الزيارات على أنها خرق سياسي، وكذلك لا يمكن تحميلها ما لا تحتمل، فهي زيارات من حلفاء يجاهرون بدعمهم، وهي قد تكون روتينية”، ويستدرك بقوله: “لكن بالتأكيد لها دلالات”.

ويردف أن كل المعطيات تدل على أن غالبية الوفود التي تزور دمشق من الصين وروسيا وإيران لا تستطيع تقديم دفع سياسي من دون موافقة الأطراف الأخرى، لذلك فالطابع الرئيس لهذه الزيارات يحمل بشكل أو بآخر طابعاً اقتصادياً، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في سوريا تتدهور بسرعة كبيرة باتت تشكل تهديداً حقيقياً للنظام، فالمواد الأساسية مفقودة ومرتفعة السعر والدخل متدنٍ وكل المؤشرات الاقتصادية سلبية.

ويضيف السيد عمر أن حلفاء النظام يسعون لتأسيس بعض المشاريع لاسيما في مجال الطاقة علها تنجح في تحريك السوق، إضافة لتحقيق منافع لهم، مختتماً بقوله: “هي زيارات ضمن البيت الواحد، إن صح التعبير”.

من المؤكد أن زيارة وزير الخارجية الصيني الأخيرة، قد سرعت التحركات الروسية والإيرانية الهادفة إلى تحقيق المزيد من التنازلات من النظام الذي لا يعارض دخول المزيد من المستثمرين، على أمل أن يستفيد من التنافسات بينهم.

المدن

—————————-

أطلب… ولو في الصين!/ اكرم البني

…مظاهر الحفاوة التي واكبت الزيارة التي قام بها مؤخراً وزير خارجية الصين لدمشق، والتضخيم السلطوي لدور بكين في المستقبل السوري، ولمطالبتها المجتمع الدولي التخلي عن وهم تغيير النظام القائم، والبدء بإعادة إعمار سوريا من دون اشتراطات!

…مفاخرة حكام إيران بوثيقة التعاون الشامل مع الصين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، والتغني بها كبوابة إنقاذ وخلاص من أزماتهم المتفاقمة!

… “الاتجاه شرقاً” عبارة أصبحت برسم “حزب الله” اللبناني لتجاوز التدهور المريع اقتصادياً ومعيشياً، ربطاً بالترويج لمعلومات مضللة عن استعداد حكومة بكين ومؤسساتها الاقتصادية لمساعدة لبنان من دون مقابل، وبأن ثمة شركات صينية جاهزة للاستثمار في بناء المصانع والسكك الحديد وبعض مرافق البنية التحتية!

كل ما سبق هي مؤشرات تدل على خيار جديد لأطراف محور الممانعة للتهرب من مسؤولياتهم عن بؤس وتردي أحوال مجتمعاتهم، يحدوهم التعويل هذه المرة على الصين كطوق نجاة وبديل للعلاقات الطبيعية المتكافئة المفترض اقامتها مع المجتمع الدولي.

إذا كان أمراً مفهوماً ومألوفاً أن تجمع أطراف شمولية وديكتاتورية، بدءاً بإيران وميليشياتها انتهاءً بسوريا، على اختيار بلد على صورتها ومثالها والرهان عليه للتخفيف من تفاقم مشكلاتها ومن حالة العزلة والحصار الدوليين، فما ليس مفهوماً ومفسراً هو اندفاع منظري الممانعة لتحرير الصين من أية أغراض اقتصادية وسياسية، وتبرئتها من المصالح والحسابات الأنانية التي يّدعون أنها الدافع الرئيس لعلاقة الغرب معهم.

ونسأل: متى صار الممانعون يرون في أصحاب الرساميل والاستثمارات حملة مبادئ وقيم؟ وهل يصدقون أنفسهم عند يسربلون حكام بكين بسربال المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية، ويدعون بأن لا اشتراطات سياسية ولا مصالح اقتصادية لهم؟

كيف يمكنهم الرد على مراكز أبحاث دولية عديدة حذرت من مخاطر الاستثمارات الصينية وعدم شفافية شروطها، وأنها تتم عبر مفاوضات سرية تفوح بروائح الفساد، لتستخدم كأدوات للهيمنة والاستحواذ؟ وألم يوصف ما قدمته مؤسسات صينية من قروض لعدد من البلدان الافريقية، على أنه شكل من أشكال الاستعمار الاقتصادي الخفي، تسعى بكين من خلالها للاستئثار بموارد الدولة المقترضة ومقاسمة أبنائها ثوراتهم؟ وأين يمكنهم صرف موقف بعض السياسيين والمثقفين الإيرانيين الذي أبدوا تحفظهم على وثيقة التعاون الشامل مع بكين، وأنها لن تجدي نفعاً وسوف تنقل البلاد من تحت “الدلف لتحت المزراب” كما يقول المثل الشعبي، بل وجدوا فيها ما يضعف استقلال البلاد، بإطلاق يد الصين فيها اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً، وتعقيد المفاوضات مع الأطراف الغربية التي من دون نجاحها لا يمكن إلغاء العقوبات الاقتصادية، أو التخفيف منها؟

أليس للصين مصلحة في اقتناص الفرصة المتاحة لملء الفراغ، ومن دون تكلفه، الذي يخلفه الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط؟ وألا يهم اقتصادها استمرار استجرار النفط والبحث عن مصادر دائمة لتوريده؟ وأليست خطتها التي عرفت بمشروع “الحزام والطريق” وسوريا جزء منه، عنواناً لتوسيع نفوذها عالمياً؟ ثم ألا يهمها محاصرة وتصفية الآلاف من المقاتلين الإسلامويين الذين قدموا من آسيا الوسطى ويتمركزون في منطقة أدلب، تحسباً من تهديدهم وخطرهم في المستقبل؟

ثم، أليست حكومة الصين صديقة وفية وعتيقة لحكومة تل أبيب؟ وألا يصح إدراج ما تقوم به من تقارب مع النظامين السوري والإيراني في خانة المصالح الإسرائيلية، ما دامت الأخيرة، أكثر المستفيدين من التسعير المذهبي في المنطقة لتخريب مجتمعاتها وامتصاص طاقاتها، وهتك مقومات تطورها كما حال لبنان والعراق وسوريا؟ وما دامت لا تزال تجد ضرورة لتسخير فزاعة التهديد الإيراني للضغط على دول المنطقة وابتزازهم، واستجرار المزيد من المساعدات الغربية؟

أما في المقلب الأخلاقي، أفلا يعني لهم شيئاً، حين يزدري زعماء بكين حقوق الإنسان ويوظفون جل اهتمامهم لتمكين الأنظمة الديكتاتورية؟ وأين المبادئ والقيم حين تستخدم بكين الفيتو عشر مرات في مجلس الأمن لمنع ادانة النظام السوري أو اتخاذ أي إجراء عقابي بحقه، ما مكنه من تدمير البلد وقتل مئات ألوف الأبرياء وتغييب مثلهم وتشريد الملايين؟ وهل يخفى عليهم أن هذا الموقف إنما يقوض الإمكانية الأخلاقية والقانونية لتقديم المرتكبين إلى العدالة، بل سيجعلهم أكثر جرأة لاستخدام ما طاب لهم من أسلحة، كالكيماوي والبراميل المتفجرة، ضد المدنيين وقمع اية دعوات للتغيير، وأحدث مثال ما يجري الآن بمنطقة الأهواز في إيران؟

بالنتيجة، للصين مصالح أنانية تسعى اليها أولاً، ولن تتنازل عنها لسواد عيون هذا النظام أو ذاك، ما يعني أن الرهان خاسر على دور لها قد يخرج الزير من البير، فلا وثيقة التعاون الشامل قادرة على مساعدة إيران لتجاوز أزماتها ومشكلاتها، وهو ما لمسنا أحد وجوهه من خلال عودة حكام طهران للهاث وراء رفع العقوبات الاقتصادية عنهم! وأيضاً لا استثمارات صينية مفتوحة للبنان ولا أموال آتية ولا سكة حديد تصل طرابلس بالناقورة، كما روج “حزب الله” وتوهم! كذلك الحال في سوريا، فلن تترجم زيارة وزير الخارجية الصيني لدمشق، بخطة اقتصادية إنقاذيه، ولن يحصد النظام سوى الخيبة، والعجز عن تهدئة النفوس الجائعة!

واستدراكاً، ما يقود الصين هو الرأسمال ومصالح رعاته، بعيداً عن وهم وجود حزب شيوعي على رأس السلطة هناك… وما دام الرأسمال لا مبادئ وقيم أخلاقية له سوى الربح، فإن الصينيين كغيرهم، لن يغامروا كثيراً في الاستثمار في دول تقودها سلطات سياسية فاسدة، وتطبق ضدها عقوبات دولية واسعة، وعاجزة عن ضمان حد مقبول من الاستقرار، والأهم أنها مسؤولة عما حل في مجتمعاتها من فقر وتهتك وخراب.

لبنان الكبير

أطلب… ولو في الصين!/ اكرم البني

…مظاهر الحفاوة التي واكبت الزيارة التي قام بها مؤخراً وزير خارجية الصين لدمشق، والتضخيم السلطوي لدور بكين في المستقبل السوري، ولمطالبتها المجتمع الدولي التخلي عن وهم تغيير النظام القائم، والبدء بإعادة إعمار سوريا من دون اشتراطات!

…مفاخرة حكام إيران بوثيقة التعاون الشامل مع الصين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، والتغني بها كبوابة إنقاذ وخلاص من أزماتهم المتفاقمة!

… “الاتجاه شرقاً” عبارة أصبحت برسم “حزب الله” اللبناني لتجاوز التدهور المريع اقتصادياً ومعيشياً، ربطاً بالترويج لمعلومات مضللة عن استعداد حكومة بكين ومؤسساتها الاقتصادية لمساعدة لبنان من دون مقابل، وبأن ثمة شركات صينية جاهزة للاستثمار في بناء المصانع والسكك الحديد وبعض مرافق البنية التحتية!

كل ما سبق هي مؤشرات تدل على خيار جديد لأطراف محور الممانعة للتهرب من مسؤولياتهم عن بؤس وتردي أحوال مجتمعاتهم، يحدوهم التعويل هذه المرة على الصين كطوق نجاة وبديل للعلاقات الطبيعية المتكافئة المفترض اقامتها مع المجتمع الدولي.

إذا كان أمراً مفهوماً ومألوفاً أن تجمع أطراف شمولية وديكتاتورية، بدءاً بإيران وميليشياتها انتهاءً بسوريا، على اختيار بلد على صورتها ومثالها والرهان عليه للتخفيف من تفاقم مشكلاتها ومن حالة العزلة والحصار الدوليين، فما ليس مفهوماً ومفسراً هو اندفاع منظري الممانعة لتحرير الصين من أية أغراض اقتصادية وسياسية، وتبرئتها من المصالح والحسابات الأنانية التي يّدعون أنها الدافع الرئيس لعلاقة الغرب معهم.

ونسأل: متى صار الممانعون يرون في أصحاب الرساميل والاستثمارات حملة مبادئ وقيم؟ وهل يصدقون أنفسهم عند يسربلون حكام بكين بسربال المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية، ويدعون بأن لا اشتراطات سياسية ولا مصالح اقتصادية لهم؟

كيف يمكنهم الرد على مراكز أبحاث دولية عديدة حذرت من مخاطر الاستثمارات الصينية وعدم شفافية شروطها، وأنها تتم عبر مفاوضات سرية تفوح بروائح الفساد، لتستخدم كأدوات للهيمنة والاستحواذ؟ وألم يوصف ما قدمته مؤسسات صينية من قروض لعدد من البلدان الافريقية، على أنه شكل من أشكال الاستعمار الاقتصادي الخفي، تسعى بكين من خلالها للاستئثار بموارد الدولة المقترضة ومقاسمة أبنائها ثوراتهم؟ وأين يمكنهم صرف موقف بعض السياسيين والمثقفين الإيرانيين الذي أبدوا تحفظهم على وثيقة التعاون الشامل مع بكين، وأنها لن تجدي نفعاً وسوف تنقل البلاد من تحت “الدلف لتحت المزراب” كما يقول المثل الشعبي، بل وجدوا فيها ما يضعف استقلال البلاد، بإطلاق يد الصين فيها اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً، وتعقيد المفاوضات مع الأطراف الغربية التي من دون نجاحها لا يمكن إلغاء العقوبات الاقتصادية، أو التخفيف منها؟

أليس للصين مصلحة في اقتناص الفرصة المتاحة لملء الفراغ، ومن دون تكلفه، الذي يخلفه الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط؟ وألا يهم اقتصادها استمرار استجرار النفط والبحث عن مصادر دائمة لتوريده؟ وأليست خطتها التي عرفت بمشروع “الحزام والطريق” وسوريا جزء منه، عنواناً لتوسيع نفوذها عالمياً؟ ثم ألا يهمها محاصرة وتصفية الآلاف من المقاتلين الإسلامويين الذين قدموا من آسيا الوسطى ويتمركزون في منطقة أدلب، تحسباً من تهديدهم وخطرهم في المستقبل؟

ثم، أليست حكومة الصين صديقة وفية وعتيقة لحكومة تل أبيب؟ وألا يصح إدراج ما تقوم به من تقارب مع النظامين السوري والإيراني في خانة المصالح الإسرائيلية، ما دامت الأخيرة، أكثر المستفيدين من التسعير المذهبي في المنطقة لتخريب مجتمعاتها وامتصاص طاقاتها، وهتك مقومات تطورها كما حال لبنان والعراق وسوريا؟ وما دامت لا تزال تجد ضرورة لتسخير فزاعة التهديد الإيراني للضغط على دول المنطقة وابتزازهم، واستجرار المزيد من المساعدات الغربية؟

أما في المقلب الأخلاقي، أفلا يعني لهم شيئاً، حين يزدري زعماء بكين حقوق الإنسان ويوظفون جل اهتمامهم لتمكين الأنظمة الديكتاتورية؟ وأين المبادئ والقيم حين تستخدم بكين الفيتو عشر مرات في مجلس الأمن لمنع ادانة النظام السوري أو اتخاذ أي إجراء عقابي بحقه، ما مكنه من تدمير البلد وقتل مئات ألوف الأبرياء وتغييب مثلهم وتشريد الملايين؟ وهل يخفى عليهم أن هذا الموقف إنما يقوض الإمكانية الأخلاقية والقانونية لتقديم المرتكبين إلى العدالة، بل سيجعلهم أكثر جرأة لاستخدام ما طاب لهم من أسلحة، كالكيماوي والبراميل المتفجرة، ضد المدنيين وقمع اية دعوات للتغيير، وأحدث مثال ما يجري الآن بمنطقة الأهواز في إيران؟

بالنتيجة، للصين مصالح أنانية تسعى اليها أولاً، ولن تتنازل عنها لسواد عيون هذا النظام أو ذاك، ما يعني أن الرهان خاسر على دور لها قد يخرج الزير من البير، فلا وثيقة التعاون الشامل قادرة على مساعدة إيران لتجاوز أزماتها ومشكلاتها، وهو ما لمسنا أحد وجوهه من خلال عودة حكام طهران للهاث وراء رفع العقوبات الاقتصادية عنهم! وأيضاً لا استثمارات صينية مفتوحة للبنان ولا أموال آتية ولا سكة حديد تصل طرابلس بالناقورة، كما روج “حزب الله” وتوهم! كذلك الحال في سوريا، فلن تترجم زيارة وزير الخارجية الصيني لدمشق، بخطة اقتصادية إنقاذيه، ولن يحصد النظام سوى الخيبة، والعجز عن تهدئة النفوس الجائعة!

واستدراكاً، ما يقود الصين هو الرأسمال ومصالح رعاته، بعيداً عن وهم وجود حزب شيوعي على رأس السلطة هناك… وما دام الرأسمال لا مبادئ وقيم أخلاقية له سوى الربح، فإن الصينيين كغيرهم، لن يغامروا كثيراً في الاستثمار في دول تقودها سلطات سياسية فاسدة، وتطبق ضدها عقوبات دولية واسعة، وعاجزة عن ضمان حد مقبول من الاستقرار، والأهم أنها مسؤولة عما حل في مجتمعاتها من فقر وتهتك وخراب.

لبنان الكبير

=========================

تحديث 04 آب 2021

—————————-

هل غدر الأسد بموسكو وانتقل للحضن الصيني؟/ العميد الركن أحمد رحال

عندما تداول الإعلام الغربي ملامح توافق أمريكي_ روسي حول ملامح حلٍّ ما في سوريا في الربع الأول من عام 2020, وتسربت بعض مفردات هذا الحل التي قد تطيح برأس بشار الأسد عن سدة الحكم في سوريا، كتب أمين سر مجلس الشعب الأسدي خالد العبود رسالته المعنونة بـ “ماذا لو أنّ الرئيس الأسد غضب من “بوتين” في سوريّة؟” وفيها هدد الوجود الروسي في سوريا بل وهدد الرئيس بوتين في الكرملين قائلاً:

ماذا لو أراد الرئيس الأسد أن يلحق الهزيمة بـ “بوتين”، وأن يسحب البساط من تحت قدميه، حتى في أروقة “الكرملين”؟

ماذا لو أراد أن يجرجه سياسياً في داخل “روسيا”؟

ماذا لو أراد أن يشطب مجده وإنجازاته؟

ماذا لو أنّه شعر أنّ “بوتين” يريد أن يفرض عليه خارطة طريق لا تتناسب مع مصالحه؟

ماذا لو أنّ خلافاً دبّ بين الرئيس الأسد و”بوتين” في سوريّة، وتناقضت مصالح الطرفين؟

ماذا لو أنّ الرئيس الأسد اليوم شعر بأنّ “بوتين” يعمل عكس مصالحه في سورية؟

ماذا لو حصل ذلك، وماذا يمكن أن يحصل لـ “بوتين” في سوريّة؟

ثمّ ماذا يمكن أن يبقى لـ “بوتين” في “روسيا” أصلاً؟

ماذا لو أنّ الرئيس الأسد أغرق “بوتين” في حريق طويل في “جبال اللاذقية”؟

ماذا لو أنّه جرّه إلى حربٍ سرّية لم تخطر في باله؟

استدعت تلك الرسالة فضائح لنظام أسد، نشرتها مواقع روسية عبر مقالات لكتاب أصحاب مكانة موزونة بالقرار الروسي ومنهم د. رامي الشاعر الذي نشر نص رسالة أرسلها بشار الأسد تستجدي التدخل الروسي، وتحدث د. الشاعر بمقال آخر عن مماطلة نظام الأسد بالاستحقاقات التفاوضية ورفضه المشورات الروسية، رد على تلك الرسائل سفير نظام الأسد في موسكو “رياض حداد” الذي هاجم المواقع الروسية واعتبر ما نُشر فيها اختراقاً للإعلام الروسي عبر كتّاب مأجورين وعملاء واعتبر د. الشاعر واحداً منهم.