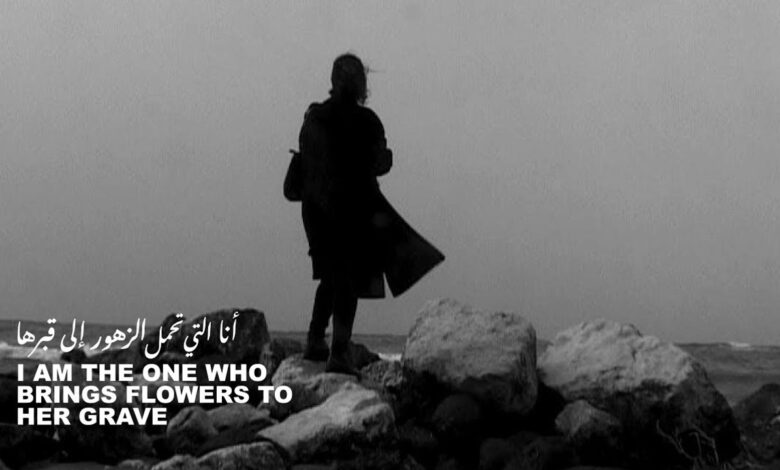

برواية ثلاث دمشقيات… “أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها” سينما ودراما/ تاله رعد

عام 2006، شاركت سورية للمرة الأولى في مهرجان البندقية بدورته الثالثة والستين، بشريط تسجيلي جُبِل بالأسى، ليبصر النور للمرة الأولى في هذا الاحتفال. غادر الشريط هذا المهرجان وقد حصل على جائزة اتحاد الوثائقيين الإيطاليين، وأكمل بعدها طريقه بحثاً عن الأمل.

“أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها” فيلم وثائقي صُوّر بالأسود والأبيض، لهالة العبدالله وعمّار البيك، صوّر وأُنتج بكل ما يحمل الاثنان من ألم وذكريات، استعارا عنوانه من إحدى قصائد الشاعرة دعد حداد، التي صارعت الحياة هي الأخرى وفارقتها باكراً.

وثّقت هالة عقوداً من حياتها وحياة ثلاث نساء من رفاقها يجلسن أمام عدستها، يسترجعن أحلامهن المكسورة ويحكين عن حرقة الماضي، بين فرنسا وسورية. استعانت بعدها بعمّار لتوثق يوسف، يوسف عبدلكي زوجها، بضحكاته ولوحاته وكل ما في عينيه من دمعٍ كُبت… دمعٌ لم ينجُ منه أبطال التسجيلي.

في 2010، تابع الفيلم تجواله نحو مهرجانات أخرى، صفّق له النقّاد وفرح بجماليته المُشاهد الأوروبي والآسيوي، فحتى ذلك الوقت، كان الفيلم قد زار 55 بلداً.

تقول هالة، في مقال نشرته كصرخةٍ غُمست بالغضب، إنها كانت تُسرّ حقاً في عروض فيلمها التي جرت حول العالم، لكنها كانت تحلم باللحظة التي سيلتقي فيلمها لأول مرةٍ مع المشاهد السوري، انتظرتها وحضّرت لها كثيراً. وأخيراً، بعد مرور أربع سنوات على صدور فيلمها البكر هذا، تحكي هالة أنها كانت على موعد مع دمشق في فبراير/ شباط 2010 مع النساء اللاتي يشبهنها في الشباب، أو لا يشبهنها، مع سكان المدينة الذين كانوا ليفهموا خصوصية ألمها وهي تبكي المكان والقدر والقهر بكل خناجره.

هالة التي وصفت فيلمها بالحبيب الذي يتوق للقائه الأول مع حبيبته، أجهضت الرقابة في الأيام الأخيرة موعده، إذ أصدرت قراراً مفاجئاً يمنعها من عرضه في دمشق. أقفلت أبواب صالة “الكندي” في وجهها، فكانت مرةً أخرى ضحية هذا المكان.

يبدو أن الأحلام، حتى خارج هذا الشريط، ترفض احتمالية التحقيق، وللأحلام المكسورة فيه أن تحوّله إلى فيلم رعب من العيار الثقيل. هالة، دعد، والدة يوسف والنساء الثلاث اللاتي ظهرن فيه، جسّدن المرأة في هذه البلاد، بكل ما تحمل من سحر وحلم يطفئهما الخوف بأنيابه، التي لم يتخاذل المحيط عن سنّها يوماً لإرهابهن. أخيراً، نُشر هذا الشريط التسجيلي على منصة اليوتيوب، ليصبح المشاهد السوري قادراً على الاحتكاك به لأول مرة، بعد مرور 15 سنة على إصداره، علّه اليوم يأخذ قليلاً من مجده الموعود.

كان من المدهش حقاً أن ترى نساء الفيلم اللاتي كنّ في المنفى مقبِلات على عقدهنّ الخامس من العمر، يتماهين مع نساء عشرينيات ما زلن في الداخل السوري، يجلسن على سحابةٍ من الأسئلة أمام شاشةٍ تُخرج الخوف مع الفراشات.

قابلنا ثلاث نساء شاهدن الفيلم في دمشق، كنّ مرآة لنساء التسجيل. ضحى وسلمى وزينب، ثلاث شابات دخلت كل منهن في دوامتها الخاصة ويأسها في بيتها بعد العرض، ضحى (28 سنة)، طبيبة، تحاول السفر منذ سنتين وتكرس حياتها لتحقيق حلمها في الفرار. منذ سنتين، تذهب إلى عملها صباحاً، تدرس الألمانية مساءً، تصف نفسها براقصة الباليه التي حُبست في صندوق الموسيقى، ترقص إن أرادوا هم لها الرقص، وتعود إلى الظلام إن أغلقوا الصندوق. عند سؤالها عن هوية فاتح الصندوق ومغلقه، لا تجيب. تحلم بالحرية والأمان، تحلم بممارسة الرياضة لمعالجة ظهرها الذي بدأ يشير إلى بوادر ديسك نتيجة ساعات عملها الطويلة في العيادة، لكنها لا تجد الوقت لذلك.

لا يسعها النهار، كما أن الليل يخيفها. ضحى وشقيقها مسؤولان مادياً اليوم عن عائلتهما المكونة من ستة أشخاص. تبكي عشرينياتها في سؤالها عن شبابها، وتقول إنها سُرقت منها.

عند سؤالها عن هوية السارق تحتد، الحرب كفّت فاهها ويديها، واليوم هي لا تؤمن بالحرب، وإن كانت يوماً تريد الكرامة. فهي لا تريدها اليوم بعد أن غُمست بالدماء. ضحى تشاهد الشريط وتصاب بنوبة إحباط جديدة خوفاً من الغربة، وخوفاً من انعدام فرص الانتماء. دمشق ليست لسكانها، دمشق تلفظ يافعيها إلى الخارج، وتنسى أنهم مكبّلون أصلاً داخلها، تحت الحصار. لا مفر، الغربة فيها قد تساوي الغربة في المنفى، فهي لا تبارك النجاة.

نساء الفيلم بدأن بأحلام لا تحدّها السماء، وانتهين بكمٍّ من التنازلات القاسية. سألنا سلمى (27 سنة) عن سقف الأحلام والتنازلات اليوم، لتروي لنا أنها هي أيضاً لم تعد ترى جدوى من استنزاف أي شيء في هذا المكان. تشرح أن دمشق اليوم ليست دمشق في الأمس، لا المدينة ولا أهلها الطيبون. الأشخاص هنا قاربوا الجنون في مراحله الأخيرة، رُوّضوا عنوةً كي لا يحلموا، أو بالحقيقة، سِيقوا إلى حدٍّ من القحط والجوع يحصران تفكيرهم بتأمين بديهيات يومهم بوحشية مفترس جائع، بكل ما تحمله الأنانية من معنى. “كلٌ يريد أن ينجو بنفسه فقط، الفردية تطغى اليوم على المكان، أنت تُحرم لأسبوعين من لتر البنزين، تقف بعدها 11 ساعة متواصلة لتسطيع أن تحصل على نصف مستحقاتك، التي أصلاً تم تقليلها بقوانين متتالية على مدى شهور، تقف خاضعاً خائفاً راضياً بما قسموا لك. عند استلامك حصتك التي ستنفد قبل أن يجف عرقك، ستجد نفسك فرِحاً بإنجازك الزائف، ستفصلك دقائق عن البكاء، لتدرك أنك لست إلا أبله. هذا المكان يجعل قواك العقلية تتقلص إلى الصفر إن لم تنحدر عنه! تخيل الآن أنك تخوض جميع هذه المعارك يومياً في هذا المكان، أضف إليها أحلامك التي دُفنت.. والآن زد عليها معركة نجاتك كأنثى!”.

سلمى اليوم تشاهد الفيلم وتخفي دموعها، النساء الثلاث يمثّلن كابوسها، هي لا تريد أن تصل للخمسين بهذا الألم، سلمى اليوم تتخبّط وحيدةً وتصوّر فيلمها الأول الذي لن يرى الضوء قبل أن يحرمها منه هي أيضاً. ومن جملة الآمال، وصف الفيلم التسجيلي المكان بشكلٍ قاسٍ، وضّح الماضي المستمر ولم يحمل توقعاتٍ للمستقبل، المستقبل هو الفيلم نفسه، وهو الماضي بالضرورة؛ إذ لا يختلف عما سبقه بأيّ تفصيل. وفي توصيفه لفرضية الخروج من الماضي، تروي النساء فيه عن التيه في الدوامة ذاتها، الدوامة التي سجنت فيها زينب اليوم أيضاً. زينب (28 سنة) تخاف اليوم ديمومة الألم، هي تدرك استحالة الخروج مما سلف، وتؤمن بها كفرضية، لكنّها تصرّ على نكرانها. قرّرت زينب مواجهة هذا المكان وحيدةً منذ عشر سنوات. تركت منزل والديها لتستقل في دمشق. خاضت معاركها من دون أي سندٍ مادي أو معنوي. تشرح لنا عن الهلع الذي شعرت به عندما شاهدت الفيلم. زينب التي قررت التمرد على المكان، وجدت نفسها عارية عزلاء عند نزولها إلى ساحاته في المرة الأولى. لكنها، ومع ذلك، أصرت على الاستمرار، تخشى الآن أن تنتهي حربها التي قررت خوضها بخيبةٍ مماثلة؛ فهي لا تقوى على الفشل.

وعبْر الحب، تحكي انكساراتها التي باركتها المدينة. تقول إن الأشخاص باتوا يخافون الوقوع في الحب، هنا، خوفاً من العجز الحتمي. الحب اليوم في دمشق هو الفخ الذي لا تريد الوقوع فيه، هو ثقلٌ قد يهوي بك إلى الهلاك. تشقّ حديثها حاكيةً عن قلّة إحساسها بالأمان، هي العشرينية التي لا تمتلك حرية التصرّف في جسدها، لا تقوى أصلاً على تحصيل حقوقها الصغرى في الطبابة النسائية حتى تحصّل حقوقها المدنية.

إذن، مرّت 15 سنة على صدور الفيلم الوثائقي. ماذا تغيّر؟ لم يتغيّر الكثير، حمرة الألم طغت على ألوانه بعد مزجه بالدم، هذا جل ما حصل. قالت إحدى النساء في الفيلم إن الجميع في هذه البلاد يستحق حياة أفضل. الجميع أي الجميع، من دون استثناء أحد. قد لا تكفي 15 سنة لإعلان النصر أو الخسارة. قد تكون النساء الثلاث في المنفى أكثر تصالحاً اليوم مع الألم، وقد تنتهي نساء دمشق العشرينيات بمستقبلٍ أفضل. الأجوبة القطعية في هذا المكان شبه معدومة، يتعايش المرء مع ارتيابه كي ينجو، لا يطيل الحلم كي لا يقع، عليه الآن أن ينجو فقط.

العربي الجديد