«التحريم والتقديس: نشوء الثقافات والدول»: من العصر الحجري إلى “فقاعة” المجتمع الصناعي/ وائل قيس

عندما أُرسلت الرحلات الاستكشافية في عصر الاستكشاف الأوروبي الكبير إلى مناطق مختلفة من العالم بدءًا من العام 1419، صادف أنهم عثروا على جماعات ومجتمعات قروية كانت لا تزال تعيش مثل أسلافهم المنسيين في العصر الحجري، فقد كانوا دائمي الترحال يعتمدون في حياتهم على صيد الحيوانات وجمع النباتات البرية، كما أنه عُرف عنهم في تلك الحقبة أنهم أفراد من سلالات مهددة بالانقراض عاشت ضمن جماعات ومجتمعات قروية قبل نحو 30 عامًا، يتراوح عدد أفراد الجماعة الواحدة منها ما بين 20 إلى 30 فردًا، بينما وصل أعداد أفراد الجماعة الواحدة في المناطق الأكثر اتساعًا إلى ألف شخص.

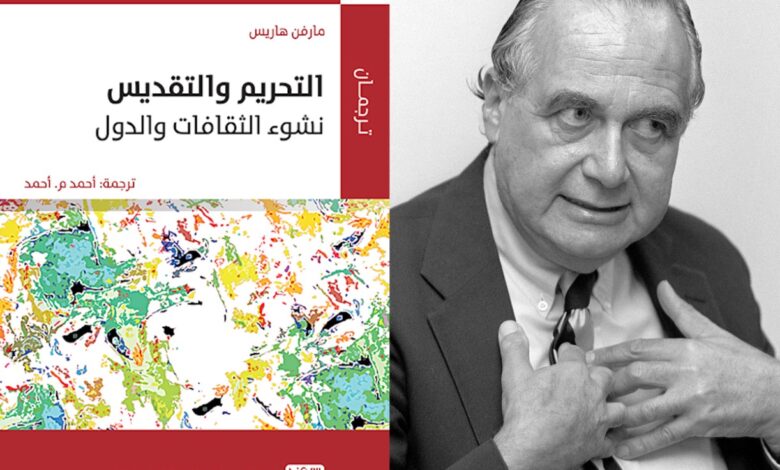

في محاولته تقديم مجموعة من الأدلة على أن تطور الزراعة لم يتسبب في زيادة عدد السكان بقدر ما كان ابتكارها أساسًا لمواجهة نقص الغذاء الناتج عن قتل الثديات المحلية الكبيرة منذ آلاف السنين، يتتبع الباحث الأنثروبولوجي مارفن هاريس (1927 – 2001) في كتابه «التحريم والتقديس: نشوء الثقافات والدول» الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للمترجم أحمد م. أحمد، أصول النشأة الأولى للمحرمات الغذائية والحرب والتضحية وآكلي لحوم البشر ونشوء الدول البدائية منذ العصر الحجري حتى العصر الصناعي.

يرى هاريس في بداية بحثه أن أكثر الأسباب التي دفعت بالجماعات والمجتمعات القروية التحول من الزراعة إلى مرحلة الدول ثم الإمبراطوريات الكبيرة لاحقًا، كان نتيجة لتكثيف الإنتاج على مختلف أنواعه، بما في ذلك التربة والماء والمعادن والطاقة، وهو ما يدفعه للقول إن هذا التحول جاء نتيجة “تهديدات” برزت “في الأزمنة التي سبقت تلك سببها الرئيس التغيرات المناخية وهجرات الإنسان والحيوان”، بدون أن يتجاهل الإشارة إلى أن التنافس كان “المحرض الأساسي” لهذا التحول خلال الفترة التي رافقت نشوء الدول.

مقدمة عن الحياة في العصر الحجري

يرفض صاحبنا هاريس في مقدمة الفصل الثاني “القتل في عدن” الفكرة التي درج التأكيد عليها في البحوث الأنثروبولوجية بأن نشوء القرى الزراعية كان مسببه عدم استطاعة جماعات الصيد إنتاج فائض يفوق حاجتهم، وهو ما دفعهم إلى البحث عن الاستقرار في قرى دائمة، قبل أن يقرر “عبقري مجهول” رمي بعض البذار في أحد الترب، الأمر الذي جعلهم يكتشفون الزراعة لاحقًا مما جعل هذه الجماعات القروية ترنو إلى الاستقرار بدلًا من الخروج يوميًا بحثًا عن الطرائد.

ينبع رفض هاريس لهذه النظرية من الدلائل الآثرية التي تعود إلى 30 ألف عام قبل الميلاد، حيث أوضحت أن الصيادين الذي عاشوا في تلك الحقبة البعيدة الزمن “تمتعوا بمستويات عالية نسبيًا من الرخاء والأمان”، كما أن علماء الآثار وجدوا في أماكن مختلفة “كميات هائلة من عظام الحيوانات المكدسة في مواقع قتل متعددة تعود للعصر الحجري القديم”، وهو ما يقودنا إلى النتيجة التي وصل إليها هاريس بأن الصيادين وجامعي الثمار نعموا معًا بمستوى معيشة جيدة بسبب إبقائهم على تعدادهم السكاني منخفضًا ليتناسب مع صيدهم اليومي.

كان هذا التعداد المنخفض مبني على عاملين أساسيين، أولهما المعدلات العمرية لإنسان العصر الحجري، التي كانت تصل إلى 28.7 أعوام عند الإناث، بينما ترتفع إلى 33.3 أعوام عند الذكور، وفقًا لما يرى هاريس فإنه في حال كانت المرأة قد تزوجت في سن الـ16 من عمرها، فإن ذلك يسمح لها بإنجاب خمسة أطفال، بمعدل طفل لكل 2.5 عام.

مما يعني تقريبًا أن “أن ثلاثة من كل خمسة أطفال في العصر الحجري لم يقيض لهم البقاء أحياء حتى سن التكاثر”، لذلك نجد التقديرات تتحدث عن أن نسبة قتل الأطفال وصلت إلى 50 بالمائة في مراحل معينة تحت الضغط، بينما يرجع قصر أعمار الإناث في تلك الحقبة إلى “تحريض الإجهاض بغاية زيادة الفترة الفاصلة بين الولادتين”، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن إنسان العصر الحجري كان يفتقر إلى “الوسائل الميكانيكية أو الكيميائية الفاعلة لمنع الحمل”، على عكس المجتمع الصناعي الذي يسجل له ابتكار الواقي الذكري.

الأصول الأولى للثقافات… من القتل إلى عقدة أوديب

تعتبر الفترة الممتدة من 30 ألف إلى 12 ألف سنة مضت ذروة ملايين السنين من التطور التكنولوجي البطيء، وهي الفترة التي أنتج فيها الإنسان القديم الأدوات والوسائل لصيد الحيوانات البرية الكبرى، لكن مع وصول التاريخ لـ13 ألف سنة جاء الدخول في موجة الاحتباس الحراري الذي أذن بدخول العصر الجليدي حقبته النهائية، مما ساهم بانقراض مجموعة من الحيوانات التي كانت تعتمد كغذاء للصيادين، وهو ما كان سببًا بالانتقال إلى نمط إنتاج يعتمد على الزراعة في كلا العالمين القديم والجديد.

مع انتقال الجماعات القروية إلى مرحلة الصيد والزراعة معًا بدأ عصر اللاجئين الذي لجؤوا إلى مناطق نائية “هربًا من جيرانهم ذوي ثقافة الحرب”، وهو ما يدل على أن “الحرب ممارسة موغلة في القدم، غير أن سماتها اختلفت في حقب التاريخ، وما قبل التاريخ المتلاحقة”، ويرجح هاريس فرضية تقول إن “الحرب أصبحت أكثر شيوعًا وأشد ضراوة بعد تطور الزراعة”، ومع ذلك تشير الأبحاث الأنثروبولوجية إلى وجود مجموعات من الشعوب البدائية لم تشن أي حرب على الإطلاق، ما يؤكد على أن “القتل بين الجماعات قد لا يكون جزءًا من ثقافة أسلافنا في العصر الحجري”.

من هذا المنطلق يخبرنا هاريس أن سياسات القتل التي نجم عنها الحروب لاحقًا كانت المسؤولة “عن منظومات التفوّق الذكوري لعقدة واسعة الانتشار بين مجتمعات القرية والجماعة”، فقد نشأ أساس التفوّق الذكوري مع احتكار الذكور للأسلحة، واستعمالهم “الجنس لتغذية الصفات الذكورية العدوانية”، فقد أدى هذا التحكم بالموارد ضمن المجتمعات الأبوية إلى “توزيع النساء كمكافأة لعدوانية الذكر، وبالتالي إلى تعدد الزوجات”، وهو ما أفضى في النهاية إلى “تقديم تبريرات ماورائية لعقدة التفوّق الذكوري بكاملها”، لذا نجد هاريس يصل إلى استنتاج واحد يقول إنه: “لم تكن عقدة أوديب سبب الحرب؛ بل الحرب هي سبب عقدة أوديب”.

من نشوء الدول البدائية إلى عصر الإمبراطوريات الكبرى

حتى ما قبل نشوء الدولة كان أسلافنا العاديين في العصر الحجري يتمتعون بحريات اقتصادية وسياسية لا يتمتع بها في عالمنا المعاصر “سوى أقلية ذات امتيازات خاصة”، وهذا الحديث يدخل أيضًا في إطار حرية الإناث على الرغم من خضوعهنّ للذكر، لكن مع نشوء الدولة فقد أسلافنا العاديين هذه الخاصية، بعدما فرض عليهم أن يدفعوا الضرائب مقابل خيرات الطبيعة، لذا يبدو التفسير الأمثل لنشوء الدولة البدائية أنها كانت “نتيجة لتكثيف الإنتاج الزراعي”.

وهو ما يتوافق مع ترجيحات الأنثروبولوجيين الذي اعتبروا أن الدولة البدائية نشأت في مناطق “خصبة محاطة بمناطق ذات طاقة زراعية بالغة الانخفاض”، وكان تتابع نشوء الدول البدائية ناجم عن نظرية يوضحها هاريس بقوله: “ما إن تتشكل دولة بدائية في منطقة معينة، حتى تبدأ الدول التابعة بالنشوء تحت ظروف متنوعة”، إضافة إلى ذلك فإن الحروب الخارجية التي كانت تقوم بها الجماعات القروية المحلية على أساس تحالفات كبيرة تعتبر من الأسباب البارزة لنشوء الدولة البدائية.

لإيضاح فكرة نشوء الدولة البدائية يمكننا هنا الإشارة إلى نشوء الدول البدائية في وادي تيوتيخواكان ووداي المكسيك خلال الألف سنة الممتدة ما بين عامي 200 – 1200 ميلادي، والتي يرى هاريس بأنها تضمنت ثلاث مراحل واضحة من التكثيف الزراعي يتبعها ثلاثة تحولات في أسلوب الإنتاج، كانت على الشكل التالي: “الأولى، تكثيف زراعة الحرق والقطع على التلال؛ الثانية، الري من طريق القنوات التي تغذيها الينابيع؛ الثالثة، إقامة الشينامبا”، والأخيرة نظام زراعي من أنظمة الزراعة الحقلية المرتفعة القديمة.

مملكة أكلي لحوم البشر

يُعرف عن شعب الآزتك، وهم من الشعوب الأصلية في الأمريكيتين، أنهم كانوا يضحون بالبشر بشكل منتظم، بينما كان الإسبان والشعوب الأوروبية الأخرى يقومون أيضًا “بشكل منتظم بكسر عظام البشر على المخلعة، واقتلاع الأذرع والأرجل بحبال مربوطة بين خيول، وحرق النساء المتهمات بالسحر على الوتد”، لكن تضحية مع الآزتك كانت بسبب أن آلهتهم تأكل البشر، فقد كانت وظيفة كهنة الآزتك المعلنة “تأمين القلوب البشرية الحية والدم كي يتجنبوا غضب الآلهة عديمة الرحمة”، ومع ذلك فإن الضحايا لم يكونوا من الأسرى فقط، بل يضاف إليهم العبيد، والفتيان والفتيات المحدد اختيارهم لتمثيل شخصيات الآلهة والآلهات المعنيين، والفئة الأخيرة كانت تعامل “بعناية ولطف فائقين خلال السنة التي تسبق إعدامهم”.

يشير هاريس هنا إلى أنه لم تكن التضحية بالبشر من ابتكار الدين الرسمي لأسلافنا في العصر الحجري، إذ توضح الدلائل أن “التضحية بالبشر تسبق تاريخيًا بكثير ظهور الأديان الرسمية”، إضافة إلى أن “التضحية العشائرية بأسرى الحرب عند المجتمعات القروية والجماعات تستتبع بأكل كل جسد الضحية أو أجزاء منه”، إذ يروي المؤرخون الإسبان أنه عندما دشن الآزتك هرم تينوشتيتلان العظيم سنة 1487، بلغ أعداد الأسرى الضحايا 14.1 ألف تناوب على قتلهم فريق من الجلادين عملوا أربعة أيام متوالية بلياليها.

وكذلك الأمر، في مناطق أخرى بعيدًا عن أمريكا الوسطى، كانت “التضحية بأسرى الحرب وتوزيع لحمهم ممارسة شائعة” ضمن مجتمعات مختلفة تسكن في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب شرق آسيا، لكن القرابين الطقوسية التي كانت تقدم في هذه المناطق “نادرًا ما كانوا يأكلون”، وفي أماكن أخرى مثل ملكية سومر في أور أو مدينة أبيدوس في مصر القديمة، كان يتم التضحية بالخدم وزوجات الملك المتوفى، نظرًا لاعتقادهم أن الملك يحتاج حاشيته حتى لا يختلف عليه نمط الحياة التي كان يحظى بها في حياته.

يوضح لنا المسح السابق أن التضحية العشائرية بالبشر أظهرت “عدم وجود أي صلة وثيقة بين التضحية بالبشر وأكل اللحم البشري”، ويرى هاريس في هذا السياق أن التهم التي ارتبطت بالتتار والمغول من حيث أكل وشرب دماء البشر لم تكن إلا “قصص تبدو بمجملها شبيهة بالحكايات عن الوحشية في الحروب أكثر من كونها وصفًا إنثوغرافيًا لفرق دينية آكلة لحوم البشر مثل الآزتك”، وهو ما يدعمه بالإشارة إلى أنه من أوروبا إلى الصين كانت التضحية تتم بالحيوانات الذين يؤتى بهم إلى المذابح ليقدموا قرابين شعائرية، حيث يجري تقطيعها وتوزيع لتؤكل في ولائم جماعية.

الأصول الأولى لنشأة اللحم المحرم

كان من الطبيعي أن تواجه الدول والإمبراطوريات ذات الاقتصادات السياسية التوسعية مشكلة في تضاءل رقعة الغابات والأراضي غير المحروثة، ومع مواجهتها لأزمة ازدياد السكان المزارعين كان أمامها اللجوء إلى أحد الخيارين “إما الإكثار من زراعة الأغذية النباتية وإما زيادة تربية الحيوان”، وما كان واضحًا بحسب هاريس فإن الإمبراطوريات القديمة اختارت الأولى على الثانية، على اعتبار أن الحيوانات الداجنة قيمتها أكبر وهي حية من قيمتها ميتة، كما الثيران التي استخدمت لحراثة الأرض على سبيل المثال لا الحصر، وهكذا بشكل تدريجي “نُحّيت اللحوم من النظام الغذائي اليومي لعامة الشعوب” في الدول والإمبراطوريات القديمة، وتحول معها اللحم الحيواني إلى “رفاهية اقتصر استهلاكه على المناسبات التي تتضمن أضحية شعائرية”.

يرجح صاحبنا هاريس أن الخنزير كان من أوائل الحيوانات الداجنة باهظة الثمن من مصادر اللحوم التي تم تحريمها، ويعتبر أن السبب في تحريم الأديان السماوية للحم الخنزير ناجم عن الكلفة الباهظة لتربيته أولًا، وسوء تكيفه فيزيولوجيًا مع درجات الحرارة المرتفعة وضوء الشمس المباشر بسبب عدم قدرته على تنظيم حرارة جسمه ثانيًا، وهو ما يدفع هاريس للقول إنه: “لم يكن استصدار تشريع ديني ضد الخنزير [مبالغة ثقافية] أكثر مما هو استصدار قانون ديني ضد الزنا وسرقة المصارف [مبالغة ثقافية]”.

إيضاحًا لذلك يمضي هاريس في حديثه عن تحريم لحم الخنزير لافتًا إلى أن حقيقة تحريم الخنزير في مناطق رعوية كبيرة وعدد من الأودية والأنهار في العالم القديم “يوحي بأنه يجب أن ينظر إلى محرمات الكتاب المقدس على أنها استجابة تكييفية مجدية فوق منطقة واسعة معرضة للتغييرات البيئية الناتجة عن التكثيف والاستنزاف المرافق لنهوض الدول والإمبراطوريات القديمة”، مع الإشارة إلى أن الإسرائيليين القدماء كانوا من أوائل المجتمعات التي حرمت أكل أو تربية الخنزير.

وينطبق ما ورد سابقًا عن تحريم الخنزير على أصل البقرة المقدسة في الهند خلال العصر الحجري، إذ أن النزعة النباتية كانت لا تزال بعيدة عن أوائل المستعمرات الكبيرة التي نشأت على طول نهر السند وروافده في سنة 2500 قبل الميلاد، كما أن المدونات التاريخية تشير إلى أن الشعوب التي عاشت خلال العصر الفيدي القديم – في إشارة للكتاب المقدس عند الهندوس – كانوا يتغذون على لحوم الحيوانات، بما في ذلك لحم الأبقار، وكان لدى الهندوس طبقة كهنوتية يحتكرون التضحية بالحيوان التي من دون إتمام طقوسها لا يمكن أن يؤكل لحم الحيوان.

على صعيد هذا التحول من التضحية بالحيوان إلى تحريم لحم الأبقار والثيران عند الهندوس، يرى هاريس أنها جاء نتيجة قرارات فردية لملايين المزارعين الأفراد الذين قاوموا “إغراء ذبح حيواناتهم الداجنة لأن إيمانهم كان راسخًا بأن حياة بقرة أو ثور كانت أمرًا مقدسًا” يستفاد منها في الحراثة والألبان والأجبان، ويوضح هاريس في هذا الجانب أنه “لم تكن النزعة النباتية عند الهندوس انتصارًا للروح على المادة، بل لقوى الإنجاب على الإنتاج”، مضيفًا بأن هذه “النزعة الروحانية” التي نشأت اتجاه الأبقار والثيران في كان مسببها “تكثيف الإنتاج في الهند، واستنزاف الموارد الطبيعية وازدياد الكثافة السكانية”.

“المصيدة المائية” طريقًا للاستبداد

من المتعارف عليه أن معظم الإمبراطوريات القديمة عملت على تطوير نموذجًا متكاملًا للحياة الاجتماعية مختلفًا عن غيرها من الإمبراطوريات الأخرى، غير أن المؤرخ كارل ويتفوغل يطلق على جميع هذه الإمبراطوريات وصفًا واحدًا هو “المجتمع المائي”، بمعنى أن جميعها “نشأ في وديان وسهول تراوح ما بين الجافة وشبه الجافة تروى من أنهار كبرى”، خصصت فيها موظفين مهامهم تحويل المياه إلى حقول المزارعين، حيث كان الماء من العوامل الأكثر أهمية في عملية الإنتاج، ويضيف هاريس على ذلك القول إنه: “كلما كانت شبكات المياه والمنشآت أكبر، كانت إنتاجية المنظومة الكلية أضخم، وكان الميل أكبر لدى الإدارة الزراعية الهرمية لأن تصبح تابعة لشخص مكتمل السلطة على رأس هرمها”.

وعلى الرغم من أن هذه السلالة الهرمية كانت تصل في النهاية إلى انهيار الإمبراطوريات بسبب تنامي الفساد بين الموظفين البيروقراطيين، فإن المجتمعات المائية كان لديها القدرة على ترميم نفسها على الرغم من الانقلابات المتكررة للسلالات الهرمية الحاكمة بسبب الغزو المتواتر على أراضيها، والذي يرى هاريس بأنه ناجم عن “التفاعل بين البنى السياسية والتكيف البيئي الأساسي”، بما يعني أنه في “عمليات طبيعية وثقافية طويلة الأمد، حددت الظروف المتطرفة أو الطارئة أكثر من الظروف الطبيعية شكل التكيف السياسي لأسلوب الإنتاج المائي”.

وفقًا لويتفوغل الذي صاغ النظرية المائية يرى هاريس أنه “في حين يتتبع أصل الشكل الإداري الزراعي للاستبداد في ظروف بيئية معينة، يؤكد أنه متى حدث مرة، فستنتشر من طريق الغزو بعيدًا عن موطنه النهري شبه الجاف”، وبمعنى أدق فإنه عندما تخضع أنواع معينة من نظم الإنتاج على مستوى الدولة إلى التكثيف، فإننا نلمس تزايدًا في احتمالية “صعود أشكال استبدادية للحكومة تمكنها من تحييد الإرادة والوعي البشريين لآلاف السنين”.

أصل الرأسمالية والفقاعة الصناعية

تحولت الحياة الاجتماعية للشعوب الأوروبية إلى تقسيمات طبقية بشكل حاد بحلول عام 500 قبل الميلاد، والتي يشير هاريس إلى أن طبقة الزعامة الحربية الأرستقراطية كانت في مقدمتها، يليها طبقة الكهنة المسؤولة عن القيام بالشعائر وحفظ السجلات وحساب الوقت، وأخيرًا طبقة العامة التي تعيش في قرى زراعية أو مساكن رعوية خاضعة لزعيم محلي، ويكون على رأس المجتمع ملك محارب مورَّث أو شبه مورَّث، وفيما كان يسعى الملوك والزعماء إلى الحفاظ على صورة الكرم السخي، فإنهم احتكروا امتلاك الأدوات الأساسية “لصون القانون والنظام ولشن الحملات العسكرية”.

وعلى عكس المستبدين المائيين، يرى هاريس أن ملوك أوروبا لم يكن بإمكانهم تزويد أو قطع المياه عن الحقول بسبب هطول الأمطار، كما أنه لم يوجد شيء في العملية الإنتاجية يستوجب عليهم تنظيم جيوش من العمال، الأمر الذي فرض على ملوك أوروبا الإقطاعيين الإحجام عن التدخل في حق النبلاء في تحصيل الضريبة من العامة، ومع ارتفاع الكثافة السكانية الذي اعتبره الإقطاعيين عاملًا في انخفاض الإنتاج الزراعي، ظهر شجع الإقطاعيين الذين بدؤوا بالبحث عن مصادر دخل إضافية، كان أكثرها أهميةً تربية الأغنام من أجل الصوف مما حد من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

فقد جاءت نشأة الرأسمالية بعد تحول الأسياد المزارعين إلى تجار وصناعيين لعدم تمكنهم من تسريح الأغنام مع إعادة المزارعين إلى الأراضي، مثل عدم تمكنهم من التوقف عن إنتاج الصوف، لذا يرى هاريس أنهم مضوا قدمًا “في محاولات أكبر وأكثر غير ممنوعة لكسب المزيد من النقود ومراكمة رأس المال” من خلال تربية الأغنام وزيادة إنتاج الصوف، وبدلًا عن عملهم على ترميم النظام الزراعي، قاموا بإيجاد نظام “يعتمد على التقنية العلمية والإنتاج الآلي والرأسمالية والديمقراطية البرلمانية”، الذي يرى أن نشوءه في أوروبا خلال القرنين 18 – 19 مثَّل “ارتدادًا شاذًا للهبوط من الحرية إلى العبودية”.

يقودنا ما سبق للحديث عن الفقاعة الصناعية التي يمكن القول إن نشأتها كانت قبل 500 عام ميلادي، وبينما يسجل ارتفاع مستويات العيش بدأ قبل 150 عام ميلادي فقط، فإن السباق التكنولوجي الغربي المستمر منذ 500 عام ميلادي، ويرى هاريس أن مرحلة ما بعد الإقطاع “تأرجحت (فيها) مستويات العيش عند الفقر وهبطت بشكل متكرر إلى هاوية غير مسبوقة على الرغم من إدخال سلسلة لا تنقطع من آلات مبتكرة لتوفير جهد”.

كان من أبرز الخلافات بين مفكري القرن الـ19 الاقتصاديين اعتراض كارل ماركس والمصلحين الراديكاليين على نظرية توماس مالتوس وعلماء اقتصاديين آخرين الذين كانوا معروفين بتوجسهم من “العلم الكئيب” على قاعدة أن الفقر والبؤس “كانا نتيجة القوانين الخاصة بالاقتصاد السياسي للرأسمالية، وليس نتيجة الوجود الإنساني بعامة”، وبينما رأى ماركس أن الرأسماليين جنوا أرباحهم من استغلال العمالة، فإنه كما يقول هاريس، فشل مثل مالتوس “في التنبؤ بالارتفاع السريع وغير المسبوق لمستويات العيش الذي كان سيحدث بعد فترة وجيزة”.

وبحسب هاريس فإنه بينما كان ماركس يركز على قانون الإنتاج على عكس مالتوس الذي كان يركز على قانون الإنجاب، فإن كلاهما لم يدركا حقيقة أن الثورة الصناعية كانت تخلق علاقة جديدة كليًا بين الإنتاج والإنجاب، نظرًا لأنه “على عكس جميع التحولات الرئيسة السابقة في أساليب الإنتاج، أنتجت الثورة الصناعية في القرن الـ19 تعاظمًا كبيرًا في كفاية العمالة لم يرافقه ازدياد، بل انخفاض في معدل النمو السكاني”، بدون أن يلاحظ في المجتمع الصناعي بسبب اعتماده على الآلات بدلًا من اليد العاملة.

وعلى هذا فإنه لا بد من الإشارة نهاية إلى أنه في المجتمع الصناعي الذي يشبهه هاريس بـ”الفقاعة” يمكننا إدراك طبيعة أسلوب الإنتاج من خلال حقيقة أنه إذا استهلكت باقي أجزاء العالم فجأة نسبة الطاقة الخاصة بالزراعة في الولايات المتحدة، فإن احتياطي النفط سيستنزف خلال 11 عامًا، مع التنويه إلى أن الإنتاج الغذائي أصبح يعتمد على إمدادات النفط بشكل كامل في مختلف أنحاء العالم، وعلى هذا وفقًا للباحث الأنثروبولوجي مارفن هاريس فإنه: “كلما كان تحول العالم المتخلف إلى الصناعة أسرع، دعت الحاجة أكثر العالم الصناعي إلى تطوير أسلوب أكثر ابتكارًا للإنتاج”.