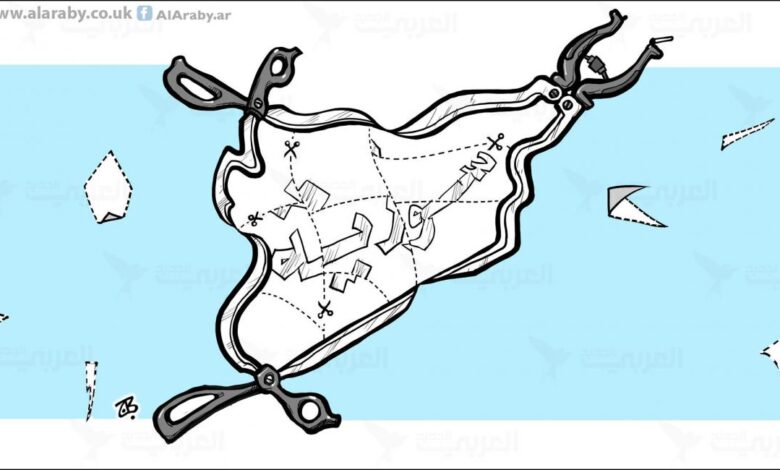

سورية .. الإرثُ الثقيل من النزعاتِ الانفصاليّة/ عبير نصر

على ضوءِ الثقة المطلقة التي تولدت لديه، بعدما حظي بمباركةِ الكبار لدوره الإقليمي المتناسق والمتطابق مع ما يسعون إليه، وفي لقائه مع مجلة وول ستريت جورنال في 31/1/2011، استبعد بشار الأسد قيامَ أيّ حراكٍ شعبي في بلاده، أسوة بتونس ومصر. ما عزّز هذه الثقة أنّ نظامَه عمل على إخضاعِ الأجهزة الأمنية إلى العلاقاتِ العائلية للعشيرة الحاكمة، فيما جرى إغداقُ العطايا وتخصيصُ المزايا التفضيلية على أنصاره من التجار والصناعيين والشخصيات الدينية المؤثرة، مقابل تقديمهم فروض الولاء والطاعة، فكان من الصعب تفكيك هذه المنظومة القائمة على البراغماتيةِ السياسية والتلاعب بالمضارب الطائفية. على المقلب الآخر، لم تندلع الانتفاضةُ السورية، في بدايتها، بسبب الطائفية، بل بفعل جُملةٍ من التظلّمات السياسية والاجتماعية لحُكمٍ يقوم على الاستعراضِ الفاجر لسطوته الأمنية، راكم عبر خمسة عقودٍ إرثاً ثقيلاً من العنفِ الممنهج، غيّر بسرعةٍ مدهشةٍ سرديةَ الانتفاضةِ الشعبية. ليؤكّد، بعد عشر سنواتٍ من المأساةِ السورية، أنّ البلادَ قابلةٌ للتغيير بالطبع، لكن على النحو التالي: تُستبدل ديكتاتوريةُ فردٍ أو عائلةٍ بديكتاتوريةِ عديد من مراكز القوى العالمية التي تعزّز سيطرتها من خلال الاستغلالِ الشرير لاستراتيجيةِ التطييف التي مارسها النظام المستبدّ منذ انقلاب 1963.

وتوازياً مع خطابٍ مدني لاطائفي، طرحته حركةُ الاحتجاج في بداياتها، أكد النظامُ أنّ سحقَ التمرّد الطارئ ما هو إلّا دفاعٌ عن التعدّدية الدينية في سورية ضد التطرّف الديني السنّي. وكأن الطائفيةَ منتجٌ جاهز للاستخدام في أيّ وقت وبأي صيغة. ولا شكّ أنّ الأسدَ الأب قرأ التاريخ السوري جيداً، وأدرك أن تحريكَ النعرات الطائفية ضرورةٌ حتمية لإدارةِ المجتمعاتِ المنقسمة التي تقع خارج نطاق “العالم المتطوّر”، وكان على يقينٍ أنّ التعايشَ مع الطغاةِ ينتج شعوباً مهزومةً يسهل تسييرها كقطيع، لذا عمل جاهداً على تعزيزِ السطوةِ الثقيلةِ للمخاوف الوجودية، لتتحوّلَ سورية إلى عقارٍ شخصي يُورّث، قائم على ترسيخ الهويات الطائفية ومأسستها، لتعيقَ إمكانية ظهور مجتمعٍ مدني متعدّد الطوائف من شأنه كسر هذه الحلقة المفرغة.

وفي بلدٍ ابتُلي بلعنةِ الهويّةِ ما قبل الدولتية، غُرست الطائفيةُ في تربةِ المجتمع السوري، قبل أمدٍ طويل من قيام القوى الخارجية بدورٍ جَلَلٍ في الحربِ السورية الراهنة. وإذا ما مررنا بعجالةٍ على التاريخ السوري الحديث، نرى أنّه مليءٌ بالنزعاتِ الانفصالية، والصراعاتِ السياسية، والتجاذباتِ الطائفية، ففي منطقةِ الجزيرة مثلاً كان للتخلفِ الاجتماعي والثقافي والسياسي الدور الأساسي في نمو الانفصالية، إبّان الاحتلال الفرنسي لسورية، وكان الولاءُ الرئيسي لسكانها المختلطين: للعائلة، للعشيرة، للقبيلة، أو للجماعات العرقية والدينية، أو حتى لمزيجٍ من كلّ هذه الولاءات. لذا كان حلمُ إقامةِ دولةٍ سورية موحدة فكرةً غريبةً على أهل الجزيرة. أما الأقلية التي ساندت فكرةَ دولةٍ مركزيةٍ فكانت تشمل خريجِي مدارس ثانوية. وفي أثناء الإضراب العام في سورية عام 1936 حاول بعضُ المثقفين والموظفين الوطنيين إغلاقَ الأسواق في الحسكة. وفي سبيل ذلك، كان عليهم الاعتماد على القبائل العربية المحيطة بالبلدة. سبق ذلك أنّ فئةً من مسيحيي الحسكة كانوا يثورون منذ عام 1933 مطالبين بحكمٍ ذاتي يتولى إدارته حاكمٌ فرنسي. وردّاً على تنامي نشاط الوطنيين، أقامت قوى انفصالية، بقيادةِ رئيس بلدية القامشلي واثنين بارزين من زعماء القبائل الكردية، حركةً مستقلة للمطالبةِ بالحكم الذاتي والمالي والإداري. فردّ الوطنيون، بدورهم، على الحركةِ الانفصالية، واتهموها بالعداء للوطنيةِ وبالعمالةِ للفرنسيين.

كما أدى ظهورُ النزعاتِ الانفصالية في جبل العلويين والدروز إلى عدم بلورةِ هويةٍ سوريةٍ جامعة. وبعد انهيار الثورة السورية الكبرى عام 1927، ونفي أهم قادتها الدروز، تمكّنت فرنسا من إبقاء الجبل مستقلاً لعشر سنوات إدارياً. وعقب توقيع المعاهدة الفرنسية السورية عام 1936 وضمّ الجبل إلى الدولة السورية، كان على حكومةِ دمشق أن تقدّمَ بعضَ الضماناتِ ممن يعارضون نقلَ زمامِ أمورِ الجبل من أيدي الفرنسيين إلى أيديها. على ذلك، تبلورت ثلاثةُ مواقف درزية متعارضة: موقفُ مجموعةٍ من الأعيان الذين كانوا معارضين لحكومةِ دمشق، وفي مقدمتهم حسن الأطرش. موقفٌ مؤيدٌ على رأسه قبيلة بني عامر القاطنة في شمال الجبل. الموقفُ الثالث الأقل وضوحاً فكان موقفَ سلطان باشا الأطرش الذي لم يكن على وفاقٍ مع الكتلةِ الوطنيةِ إنما على وفاق أشدّ مع جماعة عبد الرحمن الشهبندر، لأنه كان يشعر أنّ الكتلةَ تجاهلته وأتباعه خلال فترة نفيه الطويلة. بعدها عُيّن الأميرُ حسن الأطرش حاكماً على الجبل، تلافياً لإمكانيةِ تجدّد الاضطراباتِ بشأن إقامةِ حكمٍ ذاتي درزي. وعلى الرغم من الهدوء الذي استمر لأشهر، لم تترسخ ثقةٌ حقيقيةٌ بين الأطرش والحكومة الوطنية، فجدّد الانفصاليون تحريضهم على مزيدٍ من الاستقلالية عن دمشق، بينما قاوم الوحدويون هذا التوجّه بقوة.

وفي محافظة اللاذقية، تجدّدتِ النزعةُ الانفصالية، فور تقلّد الكتلة الوطنية الحكم إثر توقيع معاهدة 1936 بالتوازي مع النزعةِ الانفصالية في جبل الدروز. لكنها كانت أشدّ خطراً وأكثر تعقيداً، لأنّ صراعات القوى لم تكن بين فئاتٍ طائفةٍ دينيةٍ واحدة كما في جبل الدروز، وإنما كانت بين طوائف مختلفة. وكان العلويون منقسمين في ما بينهم أيضاً، لكنهم حين واجهوا خطر الوقوع تحت سيطرة طبقةٍ مدينيّةٍ من الملّاك الإقطاعيين، المؤيدة للوحدةِ مع سورية، اتحدوا واستجابوا كطائفةٍ واحدة. في المقابل، حين حاولت القواتُ الفرنسية بسطَ هيمنتها على الجبل، قاومتها الطائفة المتراصّة بشدة. لكنّ الفرنسيين نجحوا عام 1920 بدمج سنجقي اللاذقية وطرطوس في منطقةٍ واحدة، وتمّت إدارتها بشكل منفصل عن باقي المناطق السورية. في هذا الوقت، تمّ إضعافُ القاعدةَ الاقتصادية لكبار الملّاك والتّجار الذين على وفاقٍ تامّ مع دمشق، بينما رأت فئةٌ من العلويين أنّ المحتلَ الجديد هو الأمُّ الحنون الوحيدة التي عرفوها بعد قرون طويلةٍ من الاضطهاد والتهميش، لتشكّلَ هذه العقلية الأرضيةَ السياسيةَ للصراعاتِ الحامية التي أعقبت تولي الكتلة الوطنية الحكم عام 1936. وكما الحال في جبل الدروز، حصلت انقساماتٌ بين حركاتٍ مؤيدة للوحدة مع سورية وأخرى معارضة لها. ولم يكن للعلويين موقف موحد من مسألة الانفصال أو الحكم الذاتي، ومردّ ذلك عدم تمكّنهم من إفرازِ قيادةٍ سياسيةٍ متماسكةٍ تؤدّي إلى بروز جبهةٍ واحدة.

كان السوريون، لا بدّ، سيأخذون فرصتهم الحقيقية في بناء أمةٍ موحدةٍ ذات هويّة وطنية مُستَحَقَّة، بعد الفترات الديمقراطية التي عرفتها البلاد، أواسط خمسينيات القرن الماضي وبداية ستينياته، لولا أنّ الأسدَ الأب أدرك، ومنذ البداية، مدى خصوصيةِ المجتمع السوري، فنجح في تأطيرِ الهيمنةِ الاستبدادية على أنّها الأداةُ المثالية للتوسُّط بين الطوائف والأعراق التي تتنافس على أجنداتٍ خاصة بها. وعمل جاهداً على نسفِ مفهوم المواطنة، لدفعِ الوضع نحو صراعٍ طائفي، يستحضر بكبسةِ زرٍّ أشباحَ سيناريوهات “الفتنة”. في وقتٍ كان يُدان بالطائفية كلّ من يكشف حقيقةَ الهيمنة الطائفية في تركيبةِ النظام السوري، وأجهزته الأمنية، واقتصادِ المحسوبيات الذي يُدار خلف واجهة العلمانية. إذ تمّ على الدوام استغلالُ هذه الاتهامات وتعبئتها، كلما تعرّض النظامُ إلى تهديداتٍ جدّية. ففي المجتمعاتِ المُنقسمة على نفسها، الاستقرار السلطوي اليوم سيلد الحربَ الأهلية غداً، أو حتى ما هو أسوأ من ذلك: الإبادة الجماعية.

العربي الجديد