الهوية السوريّة من الآباء إلى الأحفاد… مشروعٌ لم يكتمل/ محمد السكري

“فليحيا الاستقلال التام، فلتحيا الحرية”. بهذه الكلمات، أطلق عبد الرحمن الشهبندر أولى الصيحات السياسية المناهضة للانتداب الفرنسي، وعلى هذا الأساس شكل أول الأحزاب السورية في مدينة دمشق عام 1925، قائداً حراكاً سياسياً واسعاً، وداعياً إلى الاستقلال والسيادة والوحدة. كانت مبادئ هذا الحزب الناشئ تمثل اللبنة الأولى على طريق بناء الهوية السورية.

ساهم امتزاج الحراك السياسي بالمسلح، وفق محددات وطنية أولى، في بناء الحجر الأول للمشروع السوري. فبعد اندلاع الثورة السورية الكبرى 1925، انتقلت معظم قيادات حزب الشعب إلى الجنوب السوري، وساهمت من خلال الضغط على الفرنسيين في تغيير سياستهم القمعية.

الجمهورية الأولى… نشأة الهوية

في بيروت، عام 1928، اجتمعت مجموعة من الشخصيات السياسية السورية، كان من بينهم أعضاء في المؤتمر السوري (البرلمان)، ومؤسسو حزب الشعب، وشخصيات أخرى تُحسب على البرجوازية السورية، لتعلن بشكل رسمي انطلاقة ما يسمى بـ”الكتلة الوطنية”، وهو تكتل وطني عابر للأيديولوجيا، يركز بشكل أساسي على الاستقلال، والوحدة، والوطنية، وجمهورية الدولة.

وأتى إعلان الكتلة بالتزامن مع انتخاب الجمعية التأسيسية عام 1928، برئاسة هاشم الأتاسي، وإبراهيم هنانو، وفوزي الخزي، أبي الدستوري السوري، لإعداد دستور الجمهورية السورية.

استشعرت فرنسا بالخطر المحدق بها، جراء هذا الانسجام بين الشخصيات السورية المتباينة الانتماءات، مناطقياً، وقومياً، ودينياً، فلم تتوقع بعد سياسة التمييز التي طبقتها إثر سقوط دمشق في معركة ميسلون (1920)، وتقسيمها سوريا إلى دويلات عدة، أن تكون البرجوازية السورية قادرة على إعادة تشكيل نفسها، وإحياء مشروعها.

نجحت الكتلة الوطنية في تبني أول دستور لجمهورية سوريا الأولى (1930)، بعد تعطيل فرضته فرنسا، مدة عامين، جراء التهديد الذي قد يشكله، ولما حمله من بنود تخدم المشروع الوطني. وبهذا، أُعلن في سوريا عن أول دستور كُتب وصُك بأيدٍ وطنية. كانت أبرز مواده الرمزية “علم الاستقلال” الذي يعدّه النظام السوري “الحالي” علماً وضعه الانتداب الفرنسي، وهذا يُعد مغالطةً للتاريخ، وتزويراً له.

وعام 1932، انتخبت سوريا للمرة الأولى في تاريخها الحديث، رئيس دولتها، محمد علي العابد، ولكن لم تشأ فرنسا تطوير هذه الديمقراطية الناشئة، ففرضت تعطيل البرلمان السوري، وحلّت الحكومات المتعاقبة مرات عدة، كونها تعارضت في معظمها مع أهداف فرنسا، وسياستها الرامية إلى إبقاء سوريا تحت سلطة انتدابية-استعمارية.

على الرغم من هذه المنعطفات كلها، إلّا أنّ مساعي بناء الهوية اقتصرت على طبقة دون الأخرى، فحسب. فلم تكن طبقات المجتمع السوري البعيدة عما يحدث في أروقة السياسة معنية بهذه التقلبات كلها، بقدر اهتمامها بتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي بعد فترة الإضرابات، وعدم الاستقرار الذي عاشته البلاد، ما عدا فئة ضيقة جداً، ما يدل على أنّ الهوية السورية الناشئة كانت مقتصرة على أهداف البرجوازية، ولعلّ هذا من أهم الأسباب التي حالت دون ترسخها في المجتمع السوري.

حاولت الكتلة الوطنية القيام بالتعبئة الاجتماعية، وخاصةً بعد قرار إغلاق مكاتبها في دمشق، عام 1935، والذي سببّ إضراباتٍ، وتظاهراتٍ طلابية واسعة في المحافظات السورية، وهو ما عُرف بـ”الإضراب الستيني”، والذي لم ينتهِ قبل موافقة فرنسا على منح سوريا استقلالها عام 1936 بشكل قانوني.

ولكن الكتلة لم توظف هذا الحراك بما يخدم بناء الهوية السورية على المدى البعيد، ما أبقاها ضعيفة، ورهينة للتجاذبات الدولية والإقليمية، وهذا ما انعكس على سوريا ما بعد الاستقلال 1946، بين أحزاب معارِضة للمعسكرَين الشرقي والغربي، وأخرى مؤيدة لهما، وبين كتل مؤيدة للمشروع العربي، وأخرى مؤيدة لمشروع سوريا الكبرى.

وأدت الانقلابات العسكرية التي قامت بها شخصيات سورية مختلفة التوجهات الدولية، بين مؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفياتي، في إضعاف الحس الوطني لدى الشعب السوري، فأصبح هم المواطن آنذاك أن يصحو باكراً، من دون أن يكون هناك حظر للتجول، جراء الانقلابات العسكرية التي يصعب عدها.

ساهمت الحرب الباردة، وتبني سوريا سياسة عدم الانحياز، وتشكيل حلف بغداد (1955)، في تنبه الطبقة السياسية والاقتصادية السورية للخطر الذي قد يشكله هذا التوجه، ويمكن القول إنّ بعض الشخصيات السياسية السورية حاولت قراءة مستقبل سوريا بعد الاستقلال بعين ثاقبة، فتوجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1946، بغرض تسليح الجيش السوري، وتدريبه، إلا أنّ واشنطن رفضت العرض، ما دفع سوريا للعودة إلى باريس وموسكو، لاحقاً.

في الواقع، لم يكن تعامل الشخصيات السياسية السورية تجاه الدولة والهوية سوى أمر مشابه، إلى حد مقبول، لهويات ما قبل الدولة. فالهوية السورية الناشئة كانت “هوية مركبة طارئة”، ومع زوال الاحتلال، على الأقل شكلياً، ظهرت الخلافات في المجتمع السوري المتعدد التوجهات، والانتماءات الدينية، والقومية، والطبقية، وهذا ما يفسره ابن خلدون في مفهوم “العصبية” الذي يكون قابلاً للتطبيق في الحالات الطارئة، كحالة سوريا تحت الانتداب.

وأكبر دليل على ذلك، الصراع المناطقي الذي نشأ بين حزب الشعب، والحزب الوطني، بعد الاستقلال، والذي يفسر لنا غياب الوعي الجماعي لدى فئات المجتمع السوري آنذاك، فلم يكن هناك فهم واسع لمفهوم الهوية، ما أدى إلى تقويض المشروع، وانهياره، قبل ولادته، وتبدو هذه النتيجة من حيث المنطق طبيعيةً، بسبب التعويل على بناء هوية مركبة، بدلاً من هوية تعبّر عن ذاتية المجتمع السوري.

دولة الأسد… سلطة القوة

حارب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد الهوية السورية الناشئة، ودعم سرديته الخاصة بتفوق هوية البعث على هوية الدولة السورية، بعد أن قام بتغيير الدستور السوري الذي كانت الكثير من مواده تحمل رمزية كبيرة، لا سيما أنّها أُقرّت عبر مقارعة الشخصيات السورية الوطنية، كهاشم الأتاسي، للفرنسيين.

“الهوية السورية الناشئة، في بداية القرن الماضي، كانت هوية مركبة طارئة، ومع زوال الاحتلال، على الأقل شكلياً، ظهرت الخلافات في المجتمع السوري المتعدد التوجهات، والانتماءات الدينية، والقومية، والطبقية”

ألغى الأسد المواد التي تسمح بإنشاء الأحزاب السياسية، وأضاف المادة الثامنة التي سمحت لحزب البعث العربي الاشتراكي باحتكار العمل السياسي، وبهذا نمّط نظام البعث الهوية السورية، وربطها عضوياً به، كذلك حدث في اسم الدولة الشائع، وهو “سوريا الأسد”.

تعرضت الهوية السورية خلال محاولة ترسيخها في المجتمع السوري للكثير من التحديات، أهمها شكل الدولة السورية، وهويتها القومية، واسمها في ظل التنوع الثقافي، والديني، والقومي، في هذه المنطقة الجغرافية. ولكن كان هناك شبه إجماع، من خلال دساتير سوريا الثلاثة، قبل وصول البعث، على عربية الدولة، وعلى أن دينها الإسلام، وعلى الديمقراطية، كأداة لتداول السلطة، وعلى احترام الثقافات، والتنوع الديني الذي برز في رئاسة المسيحي البروتستانتي فارس خوري للوزراء.

ومع وصول البعث إلى السلطة، مطلع العقد السادس من القرن الماضي، طرأت الكثير من التغييرات على الهوية السورية، ولا سيما بعد الانقلاب العسكري الذي قام به حافظ الأسد، وإقراره دستور 1973، أول الدساتير الشمولية في تاريخ سوريا منذ الولادة.

رسّخ الأسد سلطته الشمولية، وفرض هيمنته العسكرية والسياسية على سلطات الدولة كلها، وهذا لم يكن ليتحقق لولا ذهاب نظامه إلى بناء هوية موازية لتلك التي ظهرت في مرحلة النشأة والتأسيس. كانت هوية البعث عصبية وطائفية، “هوية ما قبل الدولة”، بحيث لا يمكن حتى الشك بها، على الرغم من أن النظام حاول من خلال انتقاء كوادره، نمثيل طوائف الشعب السوري، وشرائحه، والتأكيد على هوية سوريا الجامعة، ولكن ذلك لم يفلح في تصدير حافظ نفسه على أنّ انتماءه لسوريا الوطن، أعلى من انتمائه لعصبية البعث الطائفية.

فقد المواطن السوري ثقته بالدولة، ومؤسساتها، مع بروز نموذج سلطة البعث، ما أعاد سوريا إلى البدائية (Primordialism). ولم يترك النظام للمواطن السوري الكثير من الخيارات، سوى الهجرة، ولا سيما بعد أحداث الإخوان المسلمين التي استغلتها سلطة البعث في التضييق على الشعب السوري، وملاحقة المعارضين.

“رسّخ حافظ الأسد سلطته الشمولية، وفرض هيمنته العسكرية والسياسية على سلطات الدولة كلها، وهذا لم يكن ليتحقق لولا ذهاب نظامه إلى بناء هوية موازية لتلك التي ظهرت في مرحلة النشأة والتأسيس”

لفت وصول الأسد الابن إلى السطلة الكثير من السوريين، لا سيما بما يحمله من ثقافة غربية داعمة للحقوق الفردية، وحق الاختيار، وغيرها من المفاهيم الليبرالية الحديثة. تعامل بشار الأسد مع المجتمع السوري بانفتاح جزئي، وحاول في بداية توليه الحكم تبديل سلوك النظام عبر “لبرلة” الاقتصاد السوري، والسماح بشكل غير مباشر ببعض الانتقادات للسلطة والنظام.

ولعلّ تكهن بعض الشخصيات السياسية المعارضة، كميشيل كيلو، وغيره ممن انضمّوا إلى ربيع دمشق، بانفتاح النظام السوري على المجتمع، والحريات، لم يكن في محله. فسرعان ما اعتقل الأسد الابن معارضيه، مؤكداً على علو هوية البعث، والطائفة، من جديد.

الثورة السورية… فرصة جمهورية ثانية

صاغت الثورة السورية الأسس الرئيسية لهوية الجمهورية الثانية، والتي تجسدت في بناء دولة الحرية والقانون، من دون النظر إلى الانتماءات العقائدية والإثنية. شَعَرَ الكثيرون من السوريين في لحظة التمرد على نظام الحكم، وما يرتبط بذلك من موروثات لم يؤمنوا بها يوماً، ولم يختاروها، بأنهم أصبحوا في حاجة إلى الإجابة على سؤال الهوية: “من نحن؟”.

انطلقت الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، حاملةً شعارات وطنية مثل “واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد”، ” حرية حرية، إسلام ومسيحية”، فأحيت الآمال ببناء دولة سورية عصرية ديمقراطية للمرة الأولى منذ نهاية حكم آخر الرؤساء السوريين “المنتخبين” ناظم القدسي (1963).

ولكن هذه الشعارات كانت مثالية بعض الشيء، فعندما سنحت الفرصة لبعض مؤسسات المعارضة لتحويلها إلى مشروع وطني، ظهر حجم التباين في التفسير والتطبيق، وتطورت التباينات لتصبح خلافات حقيقية، أبرزها الخلاف الأيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين، والخلاف على الحقوق السياسية للجماعات السورية. على سبيل المثال، طالب المجلس الوطني الكردي بالاعتراف بالحقوق القومية الكردية، ومن بينها حق إقامة الفيدرالية، وهذا ما رفضته معظم مؤسسات المعارضة.

ساهم الخلاف على الحقوق السياسية في إحداث شرخ كبير في الحاضنة الشعبية، وعزز زيادة تقوقع القوميات السورية، وأعاد إحياء/ إظهار هويات “ما قبل وطنية” محلية، من دون تصوّر لكيفية دخولها في مشروع للهوية السوريّة.

كان وما زال الخلاف الأيديولوجي أكثر تعقيداً، وتحديداً بعد نشر ما يُسمى “إعلان الهوية السورية”، الذي حظي بدعم العلمانيين السوريين، وسخط الإسلاميين. كذلك الأمر، عندما نشر المجلس الإسلامي السوري رؤيته الخاصة عن الهوية السورية، ولاقت انتقادات كثيرة في الوسط العلماني.

انعكس انهيار الدولة، وفقدان سيطرة النظام السوري على المحافظات السورية، على هوية البعث نفسها، إذ إنها لم تسلم من تعديلات فرضتها الواقعية السياسية والاجتماعية، وهذا ما أشار إليه بشار الأسد في آب/ أغسطس 2017، عندما قال: “سوريا كسبت مجتمعاً أكثر تجانساً”، في تصريح يعكس التغيير الذي طرأ على هوية البعث، والتي أصبحت تتجسد فيمن يقاتل إلى جانب النظام، كلهم، أي روسيا، وإيران، والقوات غير الحكومية العابرة للحدود، بعدما كانت تُمثل البُعد العربي.

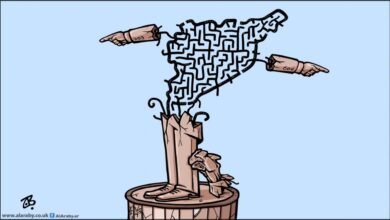

في المحصلة، تبقى إمكانية بناء الجمهورية الثانية صعبة للغاية، فالهوية السورية مشروع غير مكتمل وفق الظروف الحالية، لأسباب مختلفة، منها السياسية، أي عدم وجود أي تسوية-حل سياسي قريب في سوريا، وسيولة المشاريع غير الوطنية التي تخدم دولاً إقليمية ودولية، والمشاريع المجتمعية، كغياب التواصل الجماعي بين السوريين، وعدم التوافق على التعاقد الاجتماعي. وفي ظل هذا الواقع، لا يمكن توصيف الهوية السورية إلّا بأنها مشروع غير مكتمل، ومعقد للغاية.

رصيف 22