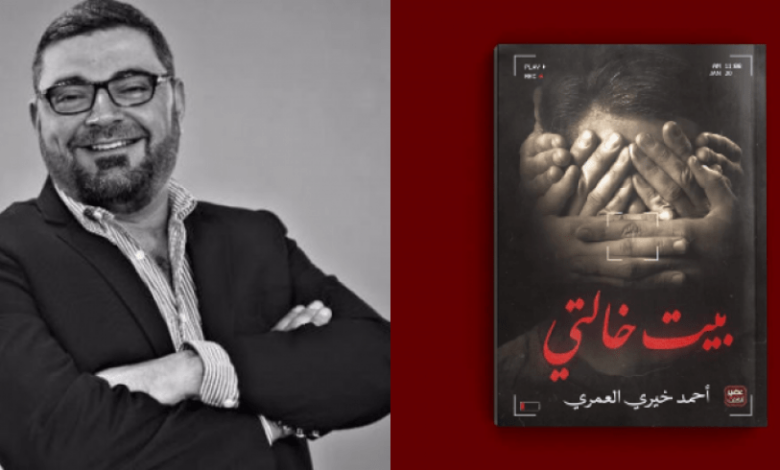

رواية «بيت خالتي» لأحمد خيري العمري: جراحة الرمادية/ حسام جزماتي

حسمت عبارة «برضاي عليك» الأمر. فبعد أن قالتها الأم، عبر الهاتف من دمشق، ترك يزن يوم عطلته الكسول، ومدينة دريسدن الألمانية التي يقيم فيها، متوجهاً إلى برلين ليستكشف أخبار ابن خالته أنس الذي لا يرد على اتصالات أهله منذ ثلاثة أيام.

لم تكن علاقة ابني الخالة حسنة على الدوام. ولعلها كانت أقرب إلى منافسة الأنداد التقليدية التي لعب فيها يزن، كما سيفعل اليوم، دور «سطيف العوايني» الذي تكلّفه خالته بتتبع أحوال ابنها واستقامة سلوكه منذ أن نشأ الصبيّان وحتى دخل يزن كلية الطب البشري ثم سافر إلى ألمانيا لمتابعة التخصص، في حين التحق أنس بكلية طب الأسنان التي انقطع عنها نتيجة انخراطه في الثورة، ثم مغادرته البلد بسبب المخاطر الأمنية، ووصوله إلى برلين حيث حوّل اختصاصه إلى دراسة الإخراج، مشدداً على ابن خالته ألا يسرّب الخبر لوالدته التي «ستمصع رقبته».

بعد رحلة ساعات بالقطار، وعندما وقف يزن أمام شقة أنس، بدا الوضع مريباً. من الداخل يأتي صوت أصالة في أغنية «هذي دمشق» المشغّلة على وضعية التكرار فلا تنتهي حتى تبدأ من جديد، وصوت رنة الموبايل مسموع كذلك دون إجابة عليه ولا على قرع الباب. وبعد حيرة قرر يزن أن من الأفضل الاستعانة بالشرطة التي اقتحمت الشقة لتجد أنس متدلياً من سقف الغرفة بحبل التف حول رقبته.

كانت صدمة للجميع. فالشاب الجميل، لم يبلغ الثلاثين، تمتع دوماً بشخصية منفتحة واجتماعية، إلا في أشهر قليلة تباعد فيها عن أصدقائه وانعزل مؤخراً. وقد دفع ذلك بعض زملائه الثوريين إلى اتهام النظام بالوقوف وراء «قتله» لأنه وصل إلى المراحل النهائية من إنجاز فيلم كان سيحرج النظام لو ظهر. أما بالنسبة إلى أنس، الذي لم يكن معنياً بنظام ولا بثورة، فقد كانت هذه الحادثة المؤسفة إرباكاً إضافياً اضطره إلى إجراء وتلقي عدد كبير من الاتصالات العائلية التي لجأ إلى الكذب فيها عند الحديث عن بعض ظروف الوفاة. حتى ظهرت نور نجار وتجدد اهتمامه.

كانت تقف بانتظار التعرف إلى الجثة. منتصبة دون أي ميل. ترتدي حجاباً أبيض وبنطلوناً من نوع جينز وسترة زرقاء تصل إلى ركبتيها. بعينين عسليتين وبشرة بيضاء صافية ووجه دائري يوحي بسمنة أليفة لا أثر لها في باقي جسدها. فيها ملمح «قبيسي» بعيد وناقص. كل ما فيها كان دمشقياً باستثناء العدوانية التي واجهت بها يزن الذي اكتشف بالتدريج أنها تعرف عنه الكثير من خلال علاقتها الوطيدة بأنس الذي عملت معه في فيلمه. كانت ثورية للغاية وتعرف أن ابن الخالة رمادي بلا موقف. غير أن ذلك لم يمنعه من التقرب منها بحذر، متذرعاً برغبته في معرفة أحوال أنس في الأشهر الأخيرة وتخمين أسباب انتحاره وطبيعة الفيلم الذي كان يشتغل عليه.

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مدينته البعيدة قبل أن ينتقل إلى برلين ليصبح قريباً منها، أخذ يزن يراسل نور التي أخبرته أن الفيلم عن تجارب المعتقلين السابقين في «بيوت خالاتهم» كما يقول التعبير الشائع في سوريا. وأخذت ترسل له مقاطع مريعة من المقابلات التي أجراها أنس؛ من تلك التي يتجنب الرماديون الاطلاع عليها ليتمكنوا من الحفاظ على حيادهم. ويتدرج موقفهم منها في العادة بين: «قد تكون هذه الشهادات كاذبة، أو مبالغاً فيها على الأقل» إلى «نعرف أن لا حدود لإجرام النظام، فلماذا عرّضتم أنفسكم إلى كل هذا؟!»، وفي حالات نادرة يصل الأمر إلى «يستحقون»، التي ترتبط بتصديق أن هؤلاء قد فعلوا جرائم مماثلة للتي فُعلت بهم. مما يعني أن الجزاء من جنس العمل، وصلى الله وبارك!

وهنا يُدخل الكاتب إلى البنية السردية المنسابة لروايته مقاطع وثائقية واقعية اختارها من شهادات حقيقية منشورة، أو سجّلها بنفسه، لمعتقلين سابقين في سوريا، بعضهم بأسماء صريحة. وبقدر ما كانت هذه المقابلات مفاجئة ليزن فإنها ستصدم القارئ على الأرجح، لأن العمري اختار عرض التجارب الأشد فظاعة ووحشية ولا يمكن التسامح معها.

زادت لقاءات يزن ونور وبدأ يعترف لنفسه أنه وقع في حبها. كما أن رماديته أخذت تهتز تحت وطأة المقاطع التي حرصت على إرسالها له بترتيب بطيء، إلى درجة أنه تدارس مع أستاذه في اختصاص الطب النفسي مقترح إنجاز بحث عن النوع الثانوي من «اضطراب ما بعد الصدمة» الذي قد يصاب به العاملون في رعاية الضحايا، وهو، على الأرجح، سبب انتحار أنس. لكن موجة حماسته تراجعت حين تخيل موظف الجوازات في مطار دمشق ينادي رجل الأمن ويقول: «تفضل معنا». عبثاً حاول شرح ذلك للبروفيسور الذي فهم أخيراً أن طالبه لا يريد قطع حبل العودة إلى سوريا، وأنه صار يتهرب وهو يقول في نفسه «ألف كلمة جبان ولا كلمة الله يرحمه». غير أن عاملاً جديداً طرأ دفع الأستاذ إلى الاهتمام بالموضوع شخصياً، وهو أن نور تدبّرت أمر نشر الفيلم على يوتيوب، وترجمته إلى الإنكليزية والألمانية. وقد حاز اهتماماً واسعاً منذ عنوانه الذي يعزف على وتر الهولوكوست: «بيت خالتي، الأسوأ من أوشفيتز».

يضيف العمري هنا نمطاً سردياً ثالثاً يقدّمه الفيلم المفترض الذي يشاهده يزن بعناية وعلى مراحل. هذا النمط أشبه بقراءة السيناريو الذي يحتل فيه المعلّق مساحة واسعة من الكلام، يبدؤها بالمقارنة بين المحرقة اليهودية على يد هتلر والمجزرة التي تجري في سوريا منذ سنوات على يد نظام الأسد، مسلطاً الضوء على تأثير الضابط النازي السابق ألويس برونر، الذي وجد ملجأ له في دمشق واختاره حافظ الأسد مستشاراً أمنياً خاصاً. في هذه الطبقة السردية الثالثة تأمل نظري في طبيعة السجان، وأسلوب تجريد الضحايا من صفتهم الإنسانية لتسقط الاعتبارات الأخلاقية الواجبة في التعامل مع البشر عادة، مع استشهادات من حالات الإبادة التي توافرت عنها وثائق ودُرست بشكل كاف، ومقارنة ذلك مع وصف بشار الأسد المحتجين بأنهم «جراثيم» في البداية، حتى خطابه بعد سنوات بأنه وصل إلى «مجتمع متجانس».

يمكن التعامل مع التعليق الصوتي المتخيل على أنه بحث متكامل الأركان. لكن تقطيعه خفّف، إلى حد بعيد، من ثقل هذا الشعور غير الروائي. خاصة أنه تناوب مع سخونة الحبكة الدرامية بين يزن ونور، وصوحب بالشهادة الأكثر شناعة من المستوى السردي الثاني. لتتضافر المستويات الثلاثة لإيضاح حقيقة تكشف غموض الحكاية التي تسلّم أسرارها أخيراً، بعد قرابة أربعمئة صفحة من التشويق المتصاعد والخطوط الثانوية التي لا يمكن عرضها هنا.

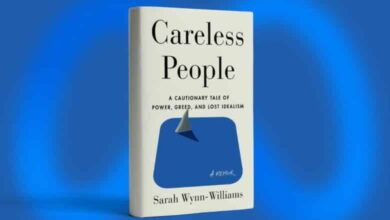

قبل نحو عام، عندما صدرت الرواية وجرى التعريف بها بأسطر خبرية قليلة، تلقى البعض ذلك ببرود وبشيء من التأفف. إذ بدا لهم أن «ترند» المذبحة السورية اجتذب كاتباً رائجاً «غريباً» آخر لن يملك إلا أن يجمع بعض الأخبار والصور النمطية ويقدمها في عمل بعيد دون روح. لكن ما فعله العراقي أحمد خيري العمري، في هذه الرواية، أثبت أهمية الموهبة والدأب في تمثل أجواء وأحداث لم يعرفها الكاتب إلا بالمتابعة، والتماهي مع تجارب شخصيات لم يعِشها. فاستطاع كتابة إحدى أبرز الروايات عن الثورة وأكثرها سلاسة، متجاوزاً بذلك كثيراً من السوريين!

تلفزيون سوريا