مجالات الحرية/ ياسين الحاج صالح

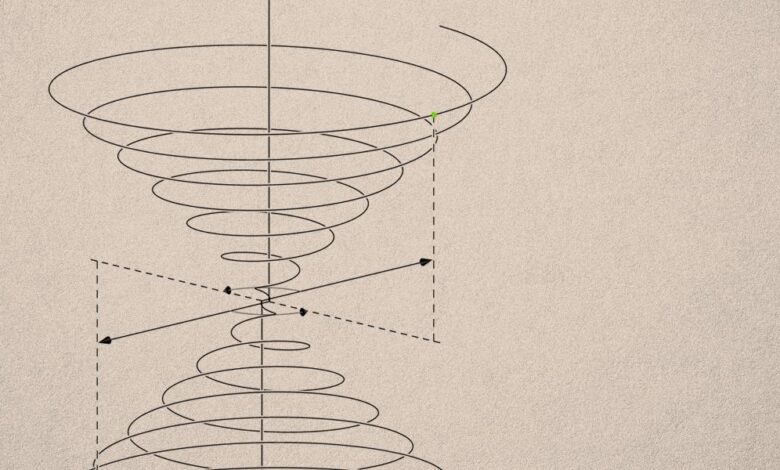

أخذنا نميل في الأزمنة الحديثة إلى اعتبار أن الحرية هي القيمة الأرفع من كل قيمة، مطلب دائم ونهائي لجميع الناس، فلا نكاد ندرجها في العالم، ونرى حياتها فيه في تقلباتها، وفي موتها المحتمل. وفي مجالنا من العالم، يدفع انعدام الحريات السياسية، وغير قليل من الحريات الاجتماعية، إلى تحول الحرية إلى شعار تعبئة، وإلى ما يميز التفكير التعبوي من إعلاء غير مشروط من شأن ما تجري التعبئة حوله من شعار أو معنى، ومن نفي تعدده وتغايره وتركيبه ومشروطيته التاريخية والاجتماعية. دواعي التعبئة لطالما تعارضت مع دواعي المعرفة التي تقوم على «التفريغ» بالأحرى، على التفكير البارد و«المسافة النقدية»، وعلى تقليب الظواهر على أوجهها ورؤيتها ضمن شروطها.

في أمثلة البيت والسجن والمنفى… التي عرضت في تناول سابق، «خطط الحرية وتدابيرها»، تبدو الحرية في آن شيئاً ثميناً، ملازماً للإنسان في تجاربه وأوجه حياته المتغيرة، وفي الوقت نفسه شيئاً متحوِّراً، متعدد الأشكال بتعدد اللاحرية. سيعمل هذا التناول، بالمقابل، على إظهار أن الحرية قطاع من النزوع الإنساني مندرج في متعدد أكبر، يبدو أقرب اسم له هو الحياة مفهومة كطاقة وجود متفاوت الفاعلية. هذا لأن الحرية تنحل في النجاة أو في البقاء على قيد الحياة حين تكون هذه معرضة لمخاطر التعذيب أو الجوع أو المرض الخطير أو الفناء، أو هي تطابق السيادة حين تتحقق وتصير نظاماً سائداً أو سلطة. ومعلوم أنه لطالما اقترنت السيادة بالعقوبة السيدة: الموت، أو «تقرير من يُقتَل ومن يُترَك ليعيش» بعبارة ميشيل فوكو. عبر هذا التقرير تبدو السيادة حياة عليا، الحياة الأعلى. حماية الزعماء السياسيين الذين تتشخص فيهم السيادة تؤشر على عُلْوية حياتهم قياساً إلى حياة العموم. والعقاب الرهيب الذي أسهب فوكو في شرح تفاصيله المروعة في مطلع «المراقبة والعقاب» بحق روبير فرانسوا داميان الذي حاول اغتيال لويس الخامس عشر نموذج لفعل السيادة، يعطي فكرة كافية عن أن حياة الملك هي عملياً ملكة الحيوات.

والقصد الأوّلي المجمل أن هناك قطاعات من الوجود والتجربة يمكن أن توصف بأنها ما دون الحرية (الحياة العارية)، وقطاعات توصف بأنها ما فوقها (الحياة العليا).

ما دون الحرية

لا يستطيع التفكير في تعدد أوجه الحرية بتعدد تجاربنا من بيت وسجن ومنفى ووطن وعالم… أن يتوقف هنا. ماذا تعني الحرية لمن يتعرض للتعذيب؟ أن يتوقف تعذيبه وينتهي عذابه، وبعد توقف التعذيب ألا يعود إليه، وفقط بعد أن يرتفع عنه تهديد التعذيب ربما يفكر في قواعد عامة تحول دون ممارسة التعذيب، وأن يربط ذلك بفكرة الحرية. ماذا تعني الحرية للجائع؟ أن يأكل، أن يتوفر له الطعام والشراب، وألا يجوع من جديد. ماذا تعني الحرية للمريض المدنف؟ أن يشفى، أن يستعيد الصحة، أي ملكية جسده والسيادة عليه، ليتحرك ويفعل. ماذا تعني الحرية للمغتابين أو المغيبين قسرياً؟ أن يخرجوا من الغياب، ويعرفوا عن أحبابهم ويعرف أحبابهم عنهم، وأن يرووا قصتهم.

هل نبقى في نطاق الحرية في هذه الحالات القصوى، التي ربما تندرج ضمن تصور موسع لـ«الحياة العارية»، مثلما تكلم عليها جورجيو أغامبن؟ الأصح أنه في هذه الحالات جميعها نخرج من مفهوم الحرية نحو مفهوم الحياة، متصوَّرة مرة أخرى كطاقة على الوجود. أقول تصور موسع لأن حياة أغامبن العارية تبدو متصلة أساساً بمعسكرات الاعتقال، وربما بمعسكرات اللاجئين، ما يمكن اعتبارها «فضاءات استثناء» (وإن يكن رأى في ذلك باراديغماً للسياسة في الديمقراطية الليبرالية الغربية ذاتها). المجاعة مثل التي تتهدد سوريا اليوم، ولطالما تهددت بلداناً أفريقية وغيرها، تبدو خارج تناوله. طاقة الوجود هنا لا تكاد تفيض عن بقاء بيولوجي مهدد بالزوال كل حين. التعذيب غائب كذلك. على أن لتناول أغامبن ميزة مهمة، تتمثل في أنه يُدرج الحياة العارية في مفهوم الدولة السيدة، يراها تجارب مُعرِّفة للسياسة، بل للسيادة كشيء مطابق للدولة. لكن مطابقة السيادة للدولة تبدو في انحسار مطرد، فلدينا دول متراجعة السيادة أو بلا سيادة، وسوريا مثال عليها، وبمقادير متفاوتة كل الدول العربية الشرق-أوسطية، وثمة سيادات بلا دول، ومنظمات ما-دون-الدولة المسلحة مثال عليها، ومنها ضرب من سيادة شبكية معولمة تتمثل في القاعدة وداعش اليوم. والسياسة تالياً لا تنحصر في نطاقات منظمة مثل الدول وائتلافاتها والمنظمات الدولية. الحياة والحياة العارية ليست محصورة في نطاق الدولة اليوم، وإن ظلتا شؤوناً سياسية بقدر كبير، والوجه الآخر للسيادة دوماً.

وبخصوص الأمثلة المذكورة (المجاعة، التعذيب، معسكر الاعتقال، معسكر اللاجئين…)، تنحل الحرية في الحياة، في الخروج من شرط الحياة العارية التي تقع في جوار الموت مباشرة، إلى حياة مرتفعة فوق الضرورات الأكثر حيوية. وإنما فقط في حياة كهذه لا يُرى وجه الموت منها كيفما تحرك المرء يمكن للحرية أن تصير مطلباً. كان الفكر الاشتراكي بنى نقده لليبرالية على حرمانات الطبقات الكادحة التي لا تعني لها الحرية الكثير لأنها تريد أن تعيش، أن تجد خبزاً وزبدة على الطاولة بحسب تعبير مأثور في أوروبا. وقد قامت على هذا النقد نظم سياسية في الاتحاد السوفييتي والدول التابعة له ظلت عند أولوية الخبز والزبدة و«الحاجات المادية»، وربما مع الأخذ بالاعتبار لـ«حاجات روحية» تتصل بالثقافة في تعريف إيديولوجي ضيق، لم يكن بينها الحرية: حرية الكلام والتنظيم بخاصة. بالعكس، كان هناك تضييق نشط على من قد يفكرون تفكيراً مغايراً، ويذهبون ذهاباً مغايراً، وتتمثل فيهم فكرة الحرية لمغايرتهم بالذات. وباسم تلبية الحاجات المادية جرى رد كثيرين، بالملايين، إلى الحياة العارية: مجاعات مسببة بشرياً، نفي مجموعات بشرية بأكملها، معسكرات اعتقال وسخرة.

فإذا صارت الحياة مضمونة أو محققة زالت كمطلب مستقل، وتقدم مكانها مطلب الحرية، مثلما أخذ يحصل في الاتحاد السوفييتي بعد نزع الستالينية. فإذا لم تُنَل الحرية، تحولت إلى قضية صراع سياسي واجتماعي وفكري، على ما أخذ يصير محققاً في بلداننا بعد جيل واحد من الاستقلال. صعدت فكرة الديمقراطية التي تتضمن الحرية وحقوق الشعب في المجال العربي بين العقدين الأخيرين من القرن والثورات العربية لأن الحياة تحققت لقطاعات كانت تتسع من مجتمعاتنا، فلم تعد هي أعلى المطالب. أُنتجت الحياة العارية على نطاق واسع بفعل تعمّد «الدول السيدة» سحق تطلعات الحرية بين محكوميها. معسكر التعذيب في تدمر كان مصنعاً للحياة العارية، المستباحة، طوال عقدي حكم حافظ الأسد الأخيرين. ويبدو إنتاج الحياة العارية، الحياة التي توشك أن تُحذف، أو التي تستنفد في بقاء شحيح على «قيد» الحياة، نهجاً لإلغاء الحرية بدفع مطلب حياة هي أكثر من مجرد حياة إلى الأمام، أي الاكتفاء بالنجاة من التعذيب ومن المجاعة ومن الغياب. يمكن التفكير في منهج الحكم الأسدي أثناء الثورة السورية، بما يشمله من مجازر وحصار وتعذيب وتغييب، بأنه ما سماه جول إتجيم «ثاناتوقراطية»، حكم الموت، السلطة التي تقرر من يُقتَل ومن يُترَك ليعيش على نحو ما عرف فوكو السيادة، ومن بعده أشيل ممبه. مفهوم ممبه بخصوص النكروبوليتكس (حرفياً: سياسة الموت)، تحديد أي الحيوات مهمة وأيها نافلة ويمكن الاستغناء عنها، يُحيل إلى السيادة كنموذج سياسي. وهو يستجيب بصورة أفضل لوصف نظام السلطة في سوريا، حيث يجري بقوةِ قلب لافتة إنتاج موت واسع النطاق كشكل للحكم وشرط لبقائه. أي حيث تشترط حياة دائمة للحاكمين موتاً فائضاً للمحكومين. وهو ما لا ينفيه أن سوريا تعرض، مثل كل دول العالم المعاصرة، سمات للسلطة الانضباطية المراقِبة للأجساد (عبر المدرسة والثكنة والمشفى وغيرها، وربما نضيف الألعاب الرياضية المتنوعة) والبيوسلطة التي تدور حول السكان (إحصاء وجدولة ومراتب عمرية ونسب مئوية من كل نوع)، وقد أخذتا بالظهور معاً في أوروبا في القرن الثامن عشر بتواقت مع تراجع التعذيب والقتل. يغلب على الحكم الأسدي طابع السلطة السيادية الذي تقف الحيوات كلها في انكشاف أمامها، وهو نظام يدفع إلى الصدارة مطلب نجاة الناس بحياتهم، أو الحياة «المستورة» بمعنيَي الكلمة: غير المرئية، المختبئة أو المحتجبة، ثم الحياة الكافية، أي التي لا يُفتضَح أمر الناس فيها، جوعهم وعوزهم وعريهم. ما يسمى أسدياً بـ«الأمن والأمان» هو بالضبط حياة دون حرية، ودون السياسة مُعرَّفة بالحرية، على نحو ما فكرت فيها حنه آرنت.

ولعل المثال السوري، وبالاستناد لفوكو وممبه، يدفع إلى الاعتقاد بأن أساس السلطة في كل حال هو تراتب الحيوات أو حماية لا تساوي الحيوات. ومفارقة السلطة التي نراها تظهر بجلاء في سوريا هي أن حماية تراتب معين للحيوات يقتضي المزيد من السلطة بيد من يشغلون المواقع الأعلى أصلاً ضمن هذا التراتب، ما يطلق دينامية مراكمة سلطة وتمييز مفتوحة على موت واسع. والعنصرية التي تلزم من أجل أن تستطيع البيوسلطة القتل بحسب فوكو، أي كي تتصرف كسلطة سيادية، تقوم بها هنا الطائفية. يضع السيد حماية حياته بيد الأجهزة التي تنتج الموت وتعممه، بحيث أن المزيد من حياته يعني المزيد من موت الرعايا. والمزيد من عنصرة الطوائف.

السيادة والحياة العليا

كن ماذا إذا كانت الحرية هي التي تحققت؟ صارت سلطة ونظام حياة؟ الواقع أن هذا محقق لقطاعات واسعة من السكان في بلدان الغرب الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية، بخاصة أبناء الإثنوس السائد. هنا زالت الحياة العارية، وحقق النضال من أجل الحرية نجاحات كبيرة، فلم تعد الحرية فعل نضال ضد سلطات مستبدة.

التطلع المنتشر في هذه المجتمعات هو السيادة، ضرب من «الحرية الإيجابية» الموجهة نحو امتلاك المحيط والعالم، ونحو ضرب من الذات غير المقيدة، ونحو الامتياز الاجتماعي والسياسي والثقافي. ربما تولدت السيادة عن اقتران الحرية بالقدرة بفعل الثورات الجغرافية والعملية والتكنولوجية، ونشوء الذات الحرة «السيدة»، لكن كذلك بنازع السيطرة والتملك أو انتزاع ما بيد الغير، مما شحذته الكشوف الجغرافية والاستحواذ على ما يزيد عن ربع الكوكب، الأميركتين وأستراليا ونيوزيلندا، من قِبَل ما يقل عن عُشره. السيادة هي سيادة-على: على الطبيعة، على مجتمعات أخرى وانتزاع أراضيها، وعلى العالم في ضرب من «الحاكمية الإلهية» أو شبه الإلهية.

تحولت السيادة هنا إلى ثقافة ونموذج للشخصية بعد أن زالت كحياة عليا و«تقرير من يُقتَل ومن يُترَك ليعيش»، أو صارت الوجه الخارجي لسلطة الدولة القومية الغربية في تعاملاتها مع المستعمرات السابقة. وبحسب فوكو، الذي لم يتناول الكولونيالية قط (وإن وردت الكلمة أحياناً في عمله)، حلت في الرأسماليات الليبرالية الغربية محلها إدارة مجال الحياة الذي يتظاهر في تكنولوجيات ناظمة للسكان من إحصاء وجدولة ومعدلات (ولادات، وفيات، أمراض…)، مقترنة – مثلما تقدم – مع زوال التعذيب وحلول السجن محله. التعذيب يعود بقدر ما «تحتاج» هذه الدولة إلى القتل، أو يُبرِز بقوة وجهها السيادي، كما في إطار «الحرب ضد الإرهاب» مثلاً.

كحرية مضاعفة وأياً يكن مجالها، الدول أو الجماعات أو الأفراد، السيادة تجنح لأن تكون ضد المساواة، وتتوافق طبيعياً مع أن يحظى السادة دون غيرهم أو أكثر من غيرهم بالأفضل والأكثر من كل شيء. تاريخ الغرب الحديث منذ الكشوف الجغرافية يعرض هذا التطبّع الذي يترسخ في طبيعة أو يكاد. وهو بنية تتخلل الفرد والدولة: الذات السيدة التي تسيطر على الموضوع، والإنسان السيد الذي يسيطر على الطبيعة، والدولة السيدة التي تسيطر في العلاقات الدولية، والكل ورثة المخاطفة الاستعمارية للأربع قارات: الأميركتين، أفريقيا، أستراليا، وأقسام واسعة من آسيا، مقترنة بإبادات كبيرة في أميركا وأستراليا، وبالعبودية الأفريقية.

وبحسب موضوعة كارل شميت الذي يربط السيادة بتعليق القانون وتقرير الاستثناء، فإن الحق في الاستثناء يبدو مرعيْاً ومصاناً للدول السيدة وللمواطنين السادة من الدول السيدة، ولثقافة-حضارة الدول السيدة. وإذ ينتقل الاستثناء من مجال القانون إلى مجال الثقافة يصير استثنائية، عقيدة مكوِّنة لوعي الذات ومكانتها في العالم، فرادتها وعبقريتها. لا تلزم حتماً إيديولوجيا خاصة لتسمية هذا الوضع مثل الاستثنائية الأميركية. المهم هو أننا هنا حيال تطبيع استثناء أعلى للنفس وللصديق من تقييدات القانون، يسير حتماً مع استثناء أدنى للعدو من حماية القانون. شميت الذي أقام السياسة على التمييز بين الصديق والعدو، فأذابها في الحرب على ما هو متوقع من قومي ألماني موالٍ للحزب النازي، لم يُعنَ بالتمييز بين شكلين من الاستثناء، أعلى وأدنى، ولا تبين تبلور الاستثناء في استثنائية جمعية، الذات السيدة فيها هي الدولة أو الحضارة. يحصل أن توصف هذه الاستثنائية الجمعية بالمعجزة الغربية (التي ترث معجزة سبقتها: المعجزة اليونانية)، وهو ما يُذكِّر بأن شميت نفسه رأى الاستثناء كتعليق للقانون تقوم به السيادة وأشبه بالمعجزة في اللاهوت. وبالمناسبة، الرجل كان يرى أن المفاهيم السياسية للدولة القومية الحديثة هي صيغ معلمنة عن اللاهوت المسيحي، تشغل الدولة فيها موقع الله. فإذا بنينا على ما تقدم قوله من تجسد السيادة في نموذج للفرد، جاز أن نرى في الفرد السيد ضرباً من إله أو نصف إله (homo deus). هذا، بالمناسبة، عنوان كتاب ليوفال نوح هراري، يعول على ثورات في البيولوجيا التطورية والذكاء الاصطناعي لظهور هذا الضرب من الإنسان الذي قد يعيش قريباً 150 عام، وبعد قرن أو أكثر 500 عام. الحرية كصراع ضد قيود وحدود وراء ظهور نصف الإله هذا. والخلود، تمام الألوهية، هو ما يسعى إليه.

الحرية في عالم الاستثناء الأعلى مترابطة مع اللاحرية في عوالم من الاستثناء أدنى، والترابط يظهر كعلاقة إنتاج في أقرب الاستثناءين إلينا: الاستثناء الإسرائيلي الأعلى والاستثناء الفلسطيني الأدنى. الاستثناء الإسرائيلي منتج للاستثناء الفلسطيني على نحو يوجب زوال الأول لزوال الثاني. قبل ذلك أنتجت السيادة النازية معسكر الاعتقال، وأنتجت ألمانيا التي فوق الجميع اليهودي «المسلمان» الذي كان تحت الجميع. «المسلمان» (muselmann) هو نزيل لمعسكرات الاعتقال النازية استسلم لقدره القاسي، وصار «جثة تسعى» بعبارة بريمو ليفي، يوشك أن يموت أو يُحال إلى غرف الغاز. يحيل «المسلمان»، هذا الشكل المتطرف من الحياة العارية، ضمناً إلى المسلمين، ويحمل شحنة استشراقية بخصوص المسلم المستسلم لقدره، الذي لا تعني الحرية له شيئاً.

وبالربط بين السيادة و«الحرب ضد الإرهاب» قد يمكن القول إن السيد هو من يقرر من هو الإرهابي المستثنى من العدالة ومن السياسة أيضاً، والذي هو موضوع أمني فقط. «الإرهابي» هو من يمكن قتله بلا عواقب، ومن يباح تعذيبه. وتتشكل حول هذه الاستثناء ائتلاف سادة غير متساوين بالضرورة، لكنهم يقتلون ويعذبون «الإرهابيين» معاً، ولهم الحق الجامع في إبادتهم.

مجال الحرية

النقطة التي نريد الوصول إليها هي أن الحرية بمثابة قطاع أوسط يكتسب أكمل معناه بين الحياة العارية (حيث الحرية ليست مطلباً) وبين الحياة السيدة (حيث الحرية لم تعد مطلباً). والقصد أن طلب الحرية ليس مطلق السراح في كل وضع وكل وقت وكل مكان، وفي استقلال عن شرط الحياة الكريمة أو الطيبة. نقيض الحياة الكريمة، كما ينبغي أن يكون صار واضحاً الآن، ليس الحياة التي هي وجود شحيح أو مجرد بقاء على قيد الحياة فقط، وإنما كذلك الحياة العليا أو السيدة التي لا يبدو أنها تتحقق دون حياة دنيا، تابعة. ولأنها قرينة الحياة الكريمة، فالحرية ليست مما يعني الجياع والمعدمين والمدنفين، ولا هي مما يشغل بال سادة الحياة والأحياء من أشباه الآلهة. لقد اقترنت السيادة بالأحرى بالاستعمار والإبادات، وإن جاملت السيادة الغربية الحديثة نفسها على الدوام بتسمية العالم الحر (والعالم المتحضر).

ومن زاوية نظر أخرى تبدو الحرية مطابِقة لمجال السياسة، وليس مجال ما دون السياسة من حياة بيولوجية مُضعَفة، لا ما فوقها من سيادة وحياة مضاعفة. ونعلم أنه حيث ارتفع الطلب على السيادة، حركات التحرر الوطني على سبيل المثال، نزع مطلب الحرية إلى الانزواء. وهو ينعدم عند سياديين أو حاكمين إلهيين مثل الإسلاميين. ولعله يمكن تعريف الطغيان عموماً بأنه تآكل مجال السياسة أو امتصاصه لمصلحة مجال السيادة، أو استثناء مطلق للطاغية ومحظييه، وهي ما يجنح إلى إنتاج مجتمع أسياد وتابعين أو دون-مواطنين، مستثنيين من الحقوق. سوريا مثال ناطق.

وعلى هذا النحو تظهر الحرية كنسبة إلى الحياة مثلما ظهرت في تناول سابق كنسبة إلى اللاحرية أو إلى مقيدات الحرية. هناك حياة هي حياة أقل، لا تعني الحرية فيها شيئاً، وهناك حياة تغتني، لا يستغنى عن الحرية فيها كي تصير حياة غنية وسياسية، وهناك حياة فوق-غنية وفوق-سياسية، أو حياة عليا سيدة، حيث الحرية محققة فيها ومتجاوزة. بصورة ما، حياة الطبقات العليا وأقسام من الطبقات الوسطى في مجتمعات الغرب المعاصرة هي حياة بعد-حرة، أرستقراطية الكوكب التي تريد أتباعاً وعبيداً، وترى في المساواة خطراً وجودياً. ولا تبدو الحرية قضية نضال يمكن التعبئة حولها في بلدان الغرب الرأسمالي الليبرالي، حتى فيما يخص الشرائح الدنيا من البيض. البنية لم تعد تدعم طرح فكرة الحرية كشعار احتجاج، ولا كمثال أو طوبى.

يظهر مما تقدم أن الحرية مساحة محفوفة بالموت من جهتيها: جهة الحياة العارية والإنسان المباح، وجهة السيادة وتقرير الموت. من جهة ما تحت الإنسان من «مسلمان»، كما من جهة ما فوق الإنسان من سوبرمان، أي من حياة فوق كل حياة كحياة الإسرائيلي والأميركي.

وارتباط الحرية بقطاع أوسط بين الحياة العارية والسيادة العليا يسهِّل تأويلها والاستملاك الخطابي لها بلغة الطبقات، وتحديداً كشأن يخص الطبقة الوسطى، لا البروليتاريا ولا البرجوازية العليا أو الأرستقراطية. لكن لعل الأصح أن الحرية تعني المتوسط في كل إنسان، وليس طبقة بعينها من الناس: مساحة الاجتماع والفعل بين الحياة العارية للإنسان المباح والسيادة التي تستثني وتستعمر وتبيد.

هذا القطاع هو أيضاً مساحة المساواة أو مساحة تعريف العدالة كمساواة، مساواة في الحياة، حيث كل حياة تساوي كل حياة. بالمقابل، كل شخص سيد أمام الإنسان المباح (homo sacer)، ولو كان الكابو، وهو معتقل في معسكر الاعتقال النازي يدير النظام اليومي للمهاجع، ويتوسط بين عناصر قوات الصاعقة النازية التي تدير معسكرات الاعتقال وبين المعتقلين المباحين، وكان يتواتر أن يكون حقيراً عنيفاً مؤذياً. ثم أن كل شخص يقترب من أن يكون إنساناً مباحاً أمام السيد، على ما نعرف من المثال السوري. في الحالين، لا تتساوى حياة بحياة. في بلدنا، حياة السيد الأسدي تتقابل مع البلد ككل، على ما يُفصح شعار الأسد أو لا أحد. حياة الإنسان المباح لا تساوي شيئاً ولا تحوز حتى قيمة تضحوية، فهو لا يموت شهيداً، ليس لموته أي معنى. سوريا هي المثال الأبرز هنا أيضاً.

حيوات مهمة وحيوات غير مهمة

تظهر هذه التقديرات عوائق بنيوية تعطل الكفاح من أجل الحرية. هناك عوالم متعددة في عالمنا الواحد، عوالم لا تتضامن ولا تتشارك، أو لا تحفزها التطلعات والمطالب نفسها. عالم السيادة لا يستطيع أن يشعر بعالم الحياة العارية أو الناس المباحين. ما تعطيه كتابات ومواد مصورة غربية عن سوريا أو فلسطين أو العالم العربي من عجز عن الفهم تمتد جذوره البنيوية هنا. عالم السيادة سجن مثل عالم الحياة العارية، لكنه سجن اختياري. أو بالأصح هو عالم-قلعة، يشعر المقيمون فيه أنهم يعرفون كل ما هو مهم لأنفسهم وغيرهم، فلا يريدون أن يعرفوا بصورة مغايرة. يناضل السود ومتضامنون معهم في الولايات المتحدة للقول إن حياة السود مهمة. يبدو هذا تطلعاً غير مفهوم لمن يعتقد أنه، بالطبع، حياة السود مهمة مثل حياة غير السود، والأمر لا يحتاج إلى تأكيد خاص. لكن جوهر نظام السيادة هو أنه ليست كل حياة مثل كل حياة، وحياة السود ليست بأهمية حياة البيض.

ونعرف في سوريا أن حياة السيد الأسدي ليست مثل حياة أي سوريين آخرين. حين تعرض حافظ الأسد لمحاولة اغتيال 1980 أرسل أخوه رفعت كوماندوس إلى سجن تدمر قتلت نحو ألف من المعتقلين الإسلاميين. وحين تعرض القيادي النازي راينهارد هدريش لاغتيال في تشيكوسلوفاكيا عام 1942، وكان خليفة هتلر المحتمل، قتل النازيون جميع رجال القرية التي يعتقد أنه آوت قَتَلته، وأرسلوا النساء إلى معسكرات الاعتقال، وأحيل الأطفال إلى مؤسسات «إعادة تثقيف»، ودُمِّرت القرية بالكامل.1 وتقتل إسرائيل عشرات الفلسطينيين حين يحدث أن يقتل فلسطينيون إسرائيلياً. نحو 240 فلسطينا جرى قتلهم في حرب إسرائيل الأخيرة إثر غزوة المستوطنين للاستيلاء على مساكن الفلسطينيين في حي الشيخ جراح المقدسي، بينما قتل 12 إسرائيلياً.

عدم تساوي الحيوات يصلح تعريفاً للعنصرية، ويؤسس لاستدلال وجيه: العنصرية نتاج السيادة ومن لوازمها، مثلما قال بالفعل ميشيل فوكو.

بين الحياة السيدة فائقة الأهمية وبين الحياة غير المهمة، الحرية اليوم تحت الحصار.

1. مذكرات جورج أورويل، ترجمة مريم عيسى، دار المدى، بغداد، 2019؛ ص505

موقع الجمهورية

——————————

خطط الحرية وتدابيرها/ ياسين الحاج صالح

يجري التفكير عادةً في التعدُّد كشرط للحرية. التعدد السياسي والتعدد الفكري، تعدد الأصوات وتعدد أشكال الانتظام الاجتماعي، تعدد العالم وتعدد رؤى العالم. لكن ما سيجري إظهاره هنا هو أن الحرية ذاتها متعددة، متحركة، لا تستقر. الحرية متعددة بتعدد اللاحرية، وهذه كثيرة الصور ومتغيِّرتُها. إدخال التعدد إلى الحرية والتفكير في الحرية كتعدد يكمّلان بعضهما، مثلما يكمّلان بعضهما كذلك تعريف الحرية كوضع محدد من جهة؛ والعمل المنسَّق من أجل بلوغ هذا الوضع من جهة ثانية، حتى إذا بلغناه تحققت الحرية وزالت.

أياً يكن الوضع الحرّ المُقدَّر، فإنه ليس الحرية، والحرية ليست هو. ذلك أن الحرية ليست وضعاً، بل هي حركة وفاعلية خروج نشطة مستمرة، عملية تحرُّر. ليس أننا لا نحتاج إلى أوضاع مستقرة، إذ لا بد منها لتدبُّر الحياة، للراحة ولتجدد القوى، للأمان وللتعافي. لكن بناء الأوضاع المستقرة على أنها أكمل الأوضاع، باسم الحرية أو غيرها، يُفضي سريعاً إلى انقلاب هذا الأوضاع إلى قيود خانقة، سجون. وهذه لا تستقر دون جهد نَشِط لإخماد كل تطلُّع إلى الخروج والتغير، أي هي بالفعل أوضاع غير مستقرة إلا لمُنتفِعين محددين منها. ومثلما نعرف من التجربة، كان استقرارنا السوري هو استقرار حكم السلالة الأسدية ومحظيّيها، واقترن ببؤس وعدم استقرار ملايين السوريين.

يستأنف هذا التناول تفكيراً في الحرية تضمنه مقالي «الحرية: البيت، السجن، المنفى، العالم»، وذلك عبر أمثلة على اللا-حرية المحتملة، وعلى ما يُحتمَل أن تكون الحرية في مواجهتها. ويبني عليها أن الحرية نسبة، تختلف باختلاف القيود التي تُلغيها. فلا تكون هي ذاتها في البيت كما في السجن، في الوطن كما في المنفى، للنساء كما للرجال، وفي كل حال مفهوم الحرية في هذا التناول أقرب إلى ما دعاه إيزايا برلين في أربع مقالات في الحرية الحرية السلبية، التحرر من، على نحو يتصل بالخبرة السورية، منه إلى الحرية الإيجابية، الحرية من أجل، التي تحوز بعداً نقدياً، متجهاً إلى تحقيق أهداف اجتماعية وسياسية وأخلاقية أوسع.

الأمثلة هنا تُظهر أن الحرية واسعة الحيلة مثل اللا-حرية، فلا هي تركن إلى حال، ولا هي تستسلم مهما تكن الحال خانقة، ولها على الدوام خططها وتدابيرها لتغيير الحال أو التغيير فيها.

البيت

في البيت نسترخي، «نتبذّل»، نتحلّل من أعراف اجتماعية ونأخذ راحتنا، ربما نتحرر من قدْر من الثياب، وحتماً من ثياب الخروج، وننفلت بالتأكيد من طرق المخاطبة ولغة الجسد التي نعتمدها في أي فضاءات عامة. في البيت نحن أقل اجتماعيةً حتماً مما نحن خارجه. يقوم البيت على الاستقرار والخصوصية، فيه نرتاح ونسترجع قُوانا، ونَبِلُّ من مرض أُصبنا به. خصوصيتنا فيه مؤمنة، وإن وفق مواثيق للخصوصية محددة اجتماعياً وثقافياً. يبدو أن مفهوم البيت يقوم عليها (الخصوصية)، وليس على الحرية. حتى إذا فقدنا الخصوصية في البيت ذاته، كان مرجّحاً أن يفضي ذلك إلى «حرب أهلية»، وإلى «خراب البيت». تنشأ توتُّرات عائلية حين تتآكل الخصوصية حتى في البيت، أو حين تصير الخصوصية حَجْراً كما يبدو أنه يحدث للنساء في بيئات محافظة. ومناخ الحرب الأهلية في الأُسُر الممتدة التي تُقيم في بيت واحد، بين الحَماة والكَنّة بخاصة، متولّد عن فقدان الخصوصية. يتجه هذا الصراع إلى الخفوت في العقود الأخيرة بفعل انتشار نموذج الأسرة النووية.

فإذا طابق البيت مفهومه على ما يمكن أن يقول هيغل، وكانت الخصوصية فيه مؤمّنة، جَنَحت الحرية بخصوص البيت إلى أن تُطابق الخروج منه، أن نجول خارجه، ونلتقي بأناس آخرين، فنتعلم ونتجدد. السجن كتجربة هو منع الخروج من البيت. هنا، أي حين لا حرية في البيت، تَنزِع الحرية لأن تطابق الخروج من البيت. أول ما يَحوزه المراهقون من حرية هو الخروج غير المراقَب من البيت، وهذه حرية لا تزال غير متاحة لنسبة كبيرة من النساء في مجتمعنا.

على أن من الحرية كذلك أن يأتي الخارج إلينا في البيت، أن يأتينا زوّار وضيوف. مجيئهم وذهابهم يُحيي البيت ويفتحه على العالم حوله، فلا يكون مِعزلاً أو حيّزاً خاصاً فقط، ولكنه بقدر ما فضاء عام أيضاً، أو بالأحرى فضاء اجتماعي ومشترك مع بقائه خاصاً. فصل البيت عن الحياة العامة، سواء في صيغة ليبرالية أو في صيغة بطريركية محافظة، يُضعف الحرية في النطاقَين معاً، العام والخاص. فكأننا مواطنون فقط حين نخرج من البيت. لكن هل يتوقف الناس عن كونهم مواطنين في فترة الحجر المنزلي الراهنة بفعل أزمة كورونا؟ بالعكس، المواطنة تُقاس في ظروف الجائحة بالضبط بالالتزام بالبيت. هل لا نؤكد حريتنا إلا بأن ننتهك الحجر الذي يمكن أن تستغله حكومات لفرض حالة استثناء مكتوبة في مثالها السيادي، على ما رأي جيورجيو أغامبن؟ الخطأ في هذا التحليل أنه اختزالي، يُهمل الصفة النوعية للأزمة: أننا نحتاج في هذه الظروف المخصوصة إلى حماية أنفسنا وغيرنا بالاستقرار في البيوت، أو حيث لا نؤذي ولا نتأذى، على أن نعمل على حماية مُواطَنتنا وحقوقنا حتى ونحن معزولين عن بعضنا عزلاً مؤقتاً.

والواقع أن تصوُّر البيت كحيّز إضافي للمواطنة أقرب إلى فكرة الحرية الإيجابية، الحرية مع آخرين ومن أجل خير مشترك. في فصل البيوت وخصوصيتها عن الحياة العامة، بالمقابل، قدْر غير قليل من البخل، ما يتجاوز عدم إعطاء شيء لغيرنا، وعدم أخذ شيء من غيرنا، إلى عدم التفاعل مع غيرنا، بما يوهن المشترك بين الناس، أو يُضعف الاجتماعية.

وفقاً لهذا التصور تبدو الاستضافة مقوِّماً لمفهوم البيت ذاته، بقدر ما هي كذلك الخصوصية أو درجة من الانغلاق. مفتاح البيت بيدنا، نحن أصحابه، من نفتحه ونغلقه، لكن البيت مفتوح لأصدقاء وشركاء. جزء من حياة البيت هو أن يُزار، أن يدخله غير أهله ويخرجون منه. فكأن البيت لا يكون بيتاً لنا إلا إذا لم يكن مجرد بيت لنا، إلا إن كان بيتاً لغيرنا. كأن الضيوف هم من يعمرون بيوتنا.

ولعل الأصل في ذلك أن البيت لا يوجد إلا بين بيوت، أقرب أو أبعد. البيوت الكثيرة تسبق الواحد منها دوماً، بما يدعو إلى القول إن البيت مكوّن من بيوت أكثر من العكس. والاستضافة والضيوف هما تعبير عن هذا الواقع. البيت الذي لا يُزار، الذي يفقد العمومية يفقد الخصوصية معها، لأن هذه لا توجد إلا كفرق أو إلا في تَقابُل مع العمومية. دون ضيوف، يفقد البيت عموميته، يصير مِعزلاً. هنا تتحول الخصوصية إلى سِرّية. تجربة التواري التي يَخبُرها مناضلون سياسيون تصير هنا قاعدة بدل أن تكون استثناء. المسكن السري ليس بيتاً، إنه ملاذ أو منجى، مؤقت تعريفاً.

هذا إلا حين يُمارَس العزل على البيت عمداً، يُنبَذ ويعامل كغريب، تُفرض عليه حياة سرية فرضاً. مثلاً، وضع داعش على بيوت المسيحيين في الموصل علامة ن، أي نصراني. هذا يضع البيت والحركة منه وإليه تحت الرقابة، فيتعذر على الضيوف القدوم، ويتعذر على أصحاب البيوت أن يزوروا غيرهم. ومعلوم أن ذلك كان أحد أوجه مشروع متطرف في عدائيته للحرية والاجتماع البشري، والحياة ذاتها.

ثم إن من الحرية فيما يخص البيت أن نغيّره، سواء التغيير فيه فيصير كأنما هو بيت آخر، أو بالانتقال منه إلى بيت غيره. التغيير في الحالين يعني أننا لسنا مُدانين بالعيش في البيت نفسه، أَرَغِبنا في ذلك أم لم نرغب. البيوت تتغير، وتَغيُّرها من الحرية. ولعل في هذا ما يقف في وجه رومنسية البيت الأول والنوستالجيا إلى بيت الطفولة.

وفي الحالات كلها، الخروج من البيوت وفتح البيوت على الخارج وتغيير البيوت، نوسّع عالمنا أو سراحنا. السراح – كما في عبارة إطلاق سراح – هو مساحة تحرك المرء. نحن ضيّقو السراح، ولعلنا مقيدون، حين لا نخرج من البيت أو لا نُزار أو لا نغير البيت.

السجن

يبدو السجن بيتاً يحال بيننا وبين الخروج منه. لكن هذا تعريف أصلح في الواقع لـ«الإقامة الجبرية». السجن أكثر من ذلك بكثير. فمن جهة يسوده غيرنا وبعدوانية متفاوتة، ومن جهة أخرى لا نستضيف غيرنا فيه، ولا نغيره.

تبدو الحرية بخصوص السجن أنها أولاً وقبل كل شيء الخروج منه. هذا هو بالفعل التصور السائد، عند السجناء وعند الجميع. لكن الحرية أوسع حيلة من أن تقبل التأجيل إلى حين خروج من السجن، قد لا يأتي قبل سنوات طوال.

في السجن، الحرية ممكنة، أو بالأحرى ثمة حريةٌ ما ممكنة. فبقدر ما أن السجن أساساً حرمان من الخصوصية، انكشاف، فإن الحرية فيه هي إنشاء مساحات من الخصوصية للواحد منا أو لخلطائه. السجن بيت مقلوب من حيث أنه يجردنا من الخصوصية، الشيء المقوِّم لمفهوم البيت. لكن كما أننا نعدّل من خصوصية البيت بالاستضافة والضيافة، فإن ما نعمل على تعديله في السجن هو الحرمان من الخصوصية. ما يمثل الحرية في البيت هو الضيوف، الحركة منه وإليه لمن ليسوا من أهله، أما ما يمثل الحرية في السجن فهو الخصوصية، المساحة الخاصة لأنفسنا التي قد نستطيع حمايتها من اقتحام السلطة السجانة أو حتى غيرنا من السجناء ممن نعيش معهم طوال الوقت.

يحدث أن يكون هذا ممكناً، وقد كان ممكناً في سجن عدرا الذي قضيت فيه بين ربيع 1992 ومطلع 1996، أكثر من المسلمية (كانون الأول 1980، نيسان 1992)، وفي كليهما أكثر من تدمر الذي قضيت فيه معظم عام 1996. في عدرا، أمكن لنا أن نسوّر أسرّتنا بشراشف لنمتلك حيزات خاصة، لا نكون فيه تحت عيون بعضنا طوال الوقت، وهو ما لم يكن ممكناً في المسلمية التي لم يكن فيها أسرّة أصلاً، وكانت كثافتنا في المهاجع أكبر قبل أواخر 1991. ما يميز السجنَين عن تدمر أن علاقتنا بالسجانين استقرت عبر السنين على نحو تدنت فيه نسبت التدخلات التعسفية الطارئة. أما في تدمر فقد كنا في انكشاف تام، مباحين في كل وقت. تدمر معسكر تعذيب، وليس سجناً.

ثم إنه في السجنين، المسلمية وعدرا، كانت «الزيارات» نوافذ حرية تضاف إلى الخصوصية، وهذا مثلما أن الضيوف ممثلو الحرية في البيوت. زوار السجين هم بصورة ما ضيوفه، مهما تكن الزيارة مؤلمة لهم وله. من لا يُزارون من السجناء، كما نعرف من تجاربنا السورية في الحقبة الأسدية، هم محرومون بدرجة مضاعفة من الحرية. ينقلب السجن إلى «تغييب قسري» حين تُمنع الزيارات.

لا يتحتّم أن تكون الخصوصية في السجن فيزيائية، ضرب من بيت صغير مسوَّر، أو صومعة حول السرير الشخصي كما كنا نسميها في عدرا. الخصوصية يمكنها أن تكون معنوية، ضرب من مساحة خاصة لا تُقتحم رغم أنها مكشوفة. هذا الضرب من الخصوصية يتطور شيئاً فشيئاً، بضرب من تفاهم ضمني بين السجناء، وإن عبر مسار من توترات ونزاع.

الوجه الأهم لحرية السجين هو بالطبع الخروج من السجن. في العربية السورية، هناك عبارات مترادفة الدلالة للخروج من السجن: إطلاق السراح، إخلاء السبيل، الإفراج، كنا نستخدمها كلها. ولكن إذا أخذنا بالاعتبار أن من اعتقلنا أخلى سُبُلنا بعد أزمنة متطاولة من قطعها، لم نكن نعرف في أي وقت متى تنتهي، وأنه كان مسيطِراً ورقيباً بعد خروجنا من السجن مثلما قبله وأثناءه، فإنه يصح القول إننا لم نخرج من السجن أبداً في «سوريا الأسد». أُخلي سبيلنا فخرجنا، لكن سراحنا بقي ضيقاً، وبقينا في متناول السلطة السجانة. وهو ما يعبّر عنه بعضنا بالقول إننا خرجنا من السجن الصغير إلى السجن الكبير.

ولعل من المناسب فتح قوسين هنا لملاحظة اعتراضية. فقد كنت تحفظت بشدة على عبارة «السجن الكبير» في كتابي بالخلاص يا شباب لأنها بدت لي نازعة إلى محو الفرق بين حياة السجن القاسية وبين حياة لم تكن رخيّة خارجه، لكن تتوفر فيها مساحات للحركة والنشاط لا تُقارَن بما في السجن. بدت لي العبارة تحريضية، بقدر لا يحترم قسوة تجربة السجن وراءنا. بدلاً من تقريب الحياة خارج السجن إلى السجن عبر عبارة السجن الكبير، عملت في الكتاب بالعكس على تقريب حياة السجن من الحياة خارجه عبر فكرة الاستحباس. الاستحباس هو التهيؤ النفسي للسجين الذي تسنّى له بصورة ما أن يستوطن السجن، يجعل منه بيتاً، فيخفف بذلك من وطأته. وهو نافذة حرية إضافية تضاف إلى الخصوصية وإلى الزيارة.

على أنه ينبغي أن يكون واضحاً أن الاستحباس تحرُّر في السجن وليس تحرراً من السجن، وهو ليس إنكاراً لشرط السجن ولكنه تعايُش إيجابي مع شرط كان تغييره يتجاوز قدراتنا. في الاستحباس لا نجلب البيت إلى السجن، لكن ننشئ في السجن بيتاً بديلاً، مؤقتاً. وقد يكون من شرط الاستحباس طول المقام في السجن، وليس قِصَره. كأننا مع الزمن نعثر على مساحة من التصالح مع الضرورة ومن التغلب عليها أو التحكم بها.

عادت عبارة السجن الكبير لتبدو أكثر شرعية من حيث أنها تمثل استمراراً لحياتنا في السجن بقدر ما هي حياة في ظل حكم السجان نفسه، وفي صورته النشطة كجلاد عام. وهو ما أخذ يتمثل لكثيرين منا بقدر أكبر من الوضوح بعد الخروج من سوريا، والتنبه إلى أشياء يمكن أن تكون بسيطة في تركيا وأوروبا، لكنها لم تكن بسيطة بحال في «السجن الكبير»: الحصول على كتب، السفر، الكتابة والمشاركة في نقاش دون ممارسة رقابة ذاتية، التجمع مع شركاء لشأن عام… أغلق القوس.

وتبدو عبارة السجن الكبير تمثيلاً لتجربة معتقلات أكثر من معتقلين، وبخاصة بعد الثورة. العبارة واردة في شهادة لمعتقلة سابقة، هناء. والسجن الكبير هنا اجتماعي، سجن عادات وأعراف بطريركية متحجرة، أفضت إلى تطليق بعض المعتقلات، أو عزلهن، أو حتى قتلهن بعد تجارب اعتقال وتعذيب، واغتصاب، جارحة. وهو يضاف إلى البلد كسجن كبير يعاني منه معظم من سبق أن كانوا معتقلين.

ينعكس ذلك بطبيعة الحال على تصور الحرية، لتشمل الخروج من هذا السجن الكبير بكل أشكاله، خروج النساء بخاصة لكونهن يتحملن الوطأة الأشد لأعراف فاسدة ولا إنسانية. ولعل هذه المعركة لا تتأجل بعد أن خسرنا التغيير السياسي، أي تغيير نظام السجن الكبير، بل صارت معركة راهنة اليوم، حيثما كان خوضها ممكناً.

* * * * *

ثم إنه من الحرية التي لم تُتَح لنا في سوريا هي أن نرجع، نحن السجناء السابقين إلى سجننا، نجول في الأماكن الذي قضينا فيها سنوات، ونخرج باختيارنا. في هذا فتح للسجن، أمامنا وأمام غيرنا، على العالم خارجه، بما يضعه تحت أعين الناس ورقابتهم بدل أن يبقى رمزاً للرقابة عليهم. وفيه خطة لتحويل السجن إلى «طلل» نقف عليه مودِّعين، أو بالضبط إلى متحف، موضع لتحف تحولت من صور غادرة إلى صور حميدة، وصارت تاريخاً. المتحف هو الماضي معاصراً لنا، أو هو تعبير عن حريتنا، قدرتنا على إقامة علاقة حرة بالتاريخ. بجعل السجون أطلالاً، أطلالَ سجون تُزار ويُجال فيها، تكون حريتنا قد صارت غير عكوسة، نكون قد صرنا في عالم سياسي مغاير تماماً. نعاكس بهذه الخطة خطة الحكم-السجان: يزول السجن السياسي، وتصير السجون مساحات تذكُّر واعتبار، مساحات حرية إضافية، في مقابل خطة أن يكون البلد ككل سجناً أكبر أو استمراراً للسجون الصغيرة.

الوطن

بدلالته المعاصرة، الوطن هو البيئة السياسية التي نتمتع فيها بالحرية والمساواة في الحقوق كمواطنين.

من الحرية في الوطن أن لا نُحبَس فيه لأننا نريد أن نكون مُساوين لمن يحكمونه، كتحقيق لمواطنتنا. والحرية في الوطن هي ألا يكون سجناً مهما يكن كبيراً، فنستطيع الخروج منه والعودة إليه. وهذا مع قدرتنا على الكلام والفعل فيه كما لو كنا «لاجئين سياسيين» مُصاني الحقوق خارجه. كانت حنّه آرنت قد رأت أن اللاجئين يُحرمون من «الحق في الحقوق» لكونهم مفصولين عن أية جماعة سياسية، وهذا في عالم ترتبط فيها الحقوق بوجود جماعة سياسية سيدة (أو مطالِبة بالسيادة و«تقرير المصير»). لم يتغير الوضع جدياً بين أيامها المزامِنة للحرب العالمية الثانية والتالية لها وأيامنا هذه. لا زال الناس محتاجين إلى أوطان يمكن أن يكون لهم حقوق فيها، لأن حقوقهم خارجها ليست حقوقا حقيقية. وهذا من جهتين: لأنهم في حماية الدولة المستضيفة وفي أمانها، أي في نظام حقوقي متكوِّن قبلهم، ولا تأثير لهم على دينامياته؛ ومن جهة أخرى لأنه يشيع أن تتواطأ الدول المستضيفة مع اللاجئين الأقل تسيُّساً لإنكار الأهلية السياسية للأكثر تسيُّساً والصفة السياسية لقضية اللجوء أصلاً. ربما يُفسَح مكان خاص لعدد قليل من «اللاجئين السياسيين»، بما يحجب حقيقة أن الجميع لاجئون سياسيون في الواقع.

ثم إنه لا حرية في الوطن مثلما لا حرية في البيت، إن لم يكن مفتوحاً لنُزار فيه ونستضيف أصدقاءنا. هذا يغيّرنا ويغيّرهم، فيغيّر حريتنا وحريتهم في أوطان مفتوحة. ما يشهد لحرية أوروبا، وإن كانت تضيق بها اليوم، ليس أن الأوروبيين يزورون بلداناً كثيرة بنسبة عالية، بل أن بلدانهم تُزار ويفضَّل العيش فيها من قِبَل نسبة عالية من سكان بلدان لا تُزار.

ثم إن من الحرية في الوطن أن نستطيع التغيير فيه، تغيير هياكله وأنظمته والأفكار فيه على نحو يلبّي حاجة السكان للاستقرار والحرية معاً. تبدو الأوطان كلها اليوم ممانِعة للتغيير وغير متوافقة مع الحرية بالتالي. العالم في أزمة من حيث أن ديناميات إنتاج البدائل لا تعمل. هذا نذير بانفجارات قادمة.

المنفى

مثلما أن السجن ليس مجرد بيت نُمنَع من الخروج منه، بل هو بيت نُحرَم فيه من الخصوصية، فإن المنفى ليس مجرد منعنا من العودة إلى البيت. العالم خارج البيت ليس عراء متجانساً، والمنفى ليس مجرد نفي للبيت، فله بُنية ذاتية، وفيه بيوت، وفيه مخيمات، وفيه سجون…

أول الحرية في المنفى أن يكون لنا بيت، ألا نبقى في العراء. بيت وليس مجرد مأوى في معسكر لاجئين، أو «هايم» كما يسمى في ألمانيا. العيش في معسكر لاجئين في المنفى يوفّر لنا بعض الأمن دون شك، لكنه يحرمنا من الحرية، ومن الخصوصية.

في المنفى، قد ننعم بحرية لم نتعب من أجلها، ولم ندفع لها ثمناً. نستهلك حرية أنتجها غيرنا. لذلك فبعد البيت، الحرية هنا هي أن نُسهم في صنع الحرية في منافينا، نجتمع بغيرنا، نُنتج معاني، نناضل ضد تقييدات محتملة، ضد إنكار جَدارَتنا السياسية بخاصة، وضد ردِّنا إلى حالات إنسانية مما هو شائع في المنافي الأوروبية. ومثلما يكون الاستحباس علامة على حرية ممكنة في السجن، فإن «الاستنفاء»، التمكن بصورة ما من جعل المنفى وطناً، هو علامة على حرية ممكنة بدورها. حين تنحصر خياراتنا بين العيش في المنفى دون توطُّن، أو العيش فيه كوطن مؤقت، فإن الخيار الأخير يستجيب لحاجتنا إلى أن نألف شرطنا القسري. قد يفارق المرء هذا الشرط القسري بعد زمن يقصر أو يطول «مُوجَعَ القلبِ باكياً» مثلما توقّع المتنبي أن يغادر مشيبه بعد أن أَلِفَه، لكن من «يستنفي» يقاوم المنفى بفاعلية أكثر، مثلما من يستحبس يقاوم السجن بقوة أكبر.

هنا أيضاً ربما يلزم فتح قوسين. يبدو مثيراً للسخرية كلام أي سوريين على منافٍ أوروبية، بخاصة حين يأتي الكلام من مشتغلين في شؤون الثقافة والفن بيننا. أوروبا تبدو وطناً عالمياً للفنانيين والمثقفين، تُتاح لهم فرص تعلم وإنتاج، فضلاً عن شروط أمان وحرية حركة، ما كان يتاح لهم ما يُدانيها في الوطن، وفي عموم منطقتنا من العالم. ويشيع القول إن الفنان والمثقف منفي في كل حال، يعيش في ضرب من منفى معنوي، حتى لو كان مقيماً في بلده، وإن هذا المنفى شرط إبداعية ضروري. التعلم أكيد، لكن من المجادل فيه في تصوُّري الكلام على فن وفكر في انفصال عن بيئات حية نعيش فيها. لا يغتني العالم من منح التراث الأوروبي رتبة تراث العالم، الفن العالمي والفكر العالمي. أما عيش الواحد منا مغترباً أو منفياً في كل مكان فيبقى هو نفسه إن كان المرء مقيماً في أوروبا. نحتاج دون شك إلى تفاعل حر ومستمر مع تراثات مغايرة، والأوروبي مِن أغناها، لكن ليس أنسب شروط ذلك اضطرار المرء إلى ترك بلده دون أن يستطيع العودة إليه، ولو كانت شروط عيشه في أوروبا مُيَسَّرة. ثم إن معظم من يعيشون في المنفى من فنانين وكتّاب اضطرهم إلى ذلك ما يتعرضون لهم من مخاطر تتراوح بين منعهم من التعبير الحر عن أنفسهم وصولاً إلى تهديد الحياة، وهذا بفعل انخراطهم في الصراع من أجل الحرية.

أوروبا منفى. الكلام على منفى أوروبي يبقى وجيهاً لأننا لا نستطيع العودة إلى بلدنا، وإن كان على المرء أن يُقِرّ بميزات وضعه قياساً إلى اللاجئين في غير أوروبا، وقياساً إلى أكثرية ساحقة من السوريين في الداخل، بخاصة من لا يستطيعون السفر، إن بسبب الفقر أو الافتقار إلى وثائق. أُغلِق القوس.

ولذلك فإن حرية المنفي في المقام الثالث تتمثل في أن يستطيع العودة إلى «الوطن» آمناً كريماً من منفاه، والعودة إلى منفاه إن شاء. هذا ليس حال السوريين اليوم، ولا هو حال الفلسطينيين. لا تزول عن المرء صفة المنفي إلا إذا استطاع العود لبلده مع حفظ حقه في السفر.

هل من حرية المنفي أيضاً أن يناضل من أجل عالم بلا منافٍ؟ بلا شك. لكن فقط مع إضافة أساسية: إن عالماً بلا منافٍ هو عالم بلا أوطان.

العالم

لا نستطيع الخروج من العالم، لكن نستطيع العمل من أجل الخروج من نظامه الحالي، أي أن نغيّر فيه أو نغيّره. ولما كنا هنا نفكر في أنفسنا كبشر، لا كمواطنين، فإن لا أحد منا يكون حراً أن كان من بيننا من ليس حرّ. أو إن انعدام الحرية في أي مكان يهدد الحرية في كل مكان، إن حاكينا صيغة لمارتن لوثر كنغ بخصوص انعدام العدل. ميزة التفكير في العالم هو أن نفكر كعالميّين، لا كوطنيّين. ذاك لا يستبعد هذا، وهذا لا يستبعد ذاك.

لكن ثمة شكل من تهديد الحرية في العالم يتمثل في تصوُّرنا للعالم كبيت واحد أو دولة واحدة، نعيش فيه كلنا وفقا للقواعد والقوانين نفسها. تبدو هذه طوبى مُفقِرة وخَطِرة، مهدِّدة لتنوع سُبُل العيش وتمثُّل العالم. على مستوى البلدان المفردة، يعتقد عموماً أن مستويات من اللامركزية والحكم الذاتي أكثر توافقا مع الحرية، ومن باب أَوْلى هذا أصح على مستوى العالم.

على أن فكرة العالم الواحد محرِّرة ما دُمنا نشهد مستويات من التفاوت الفادح على مستوى فرص العيش والحرية والحقوق بين المجتمعات والمناطق المختلفة. والتحدي الذي تتعين الاستجابة له بالتالي يتمثل في ضمان مستويات حد أدنى من سبل العيش والحرية للجميع، كمسؤولية عالمية وكتكريم لبشريتنا المشتركة، والعمل على حماية الاختلافات الثقافية. أي كيف نكون متساوين في بيوت متعددة.

وكمثال يُتطلَّع إليه، يمكن التفكير في تقارب عالمي على مستوى الدخول والحمايات الاجتماعية والحقوق، وعلى «دول» أكثر لا أقل. العائق الكبير هنا هو السيادة: هل تبقى الدول، كثيرة أم قليلة، سيدة؟ أم هناك سيادة عالمية واحدة؟ أم مراتب من السيادة تكون العليا منها من نصيب سلطة عالمية، مع سيادات جزئية لسلطات محلية كثيرة؟

أياً يكن، كرامتنا الإنسانية ليس مصانة بالتفاوتات الهائلة في الدخل والحرية والسيادة القائمة اليوم. ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الذل هو أغنياء العالم وأقوياؤه أولاً، ومعهم نظراؤهم المحليون. في هذا ما يذكّر بأن الحرية لا تزال معركة سياسية واجتماعية عالمية، ينبغي أن تُخاض وتُكسَب.

الحياة

من المشروع أن نتساءل عن إمكانية الحرية ما دمنا ميّتين في النهاية، ما دام سراحنا الزمني آيلاً إلى نهاية لا مهرب منها ولا خيار لنا فيها.

لَعَمرُكَ إِنَّ المَوتَ مَا أَخطَأَ الفَتَى

لَكَالطِّوَلِ المُرخَى وَثِنيَاهُ بِاليَدِ

هكذا يقول طرفة. والحال أننا أحرار ليس رغم أننا ميّتون، بل لأننا ميّتون، لأنه رغم لا-حرية النهاية أو حتميتها القاطعة، فإننا لا نكفّ عن الحركة والتغيُّر والمغامرة والاختيار قبلها. ما يجعل حياة عن حياة مختلفة، فتروى أو لا تروى، هو ما نفعله في السراح المتاح، هو تصرُّفنا رغم قِصَر «الطِّوَل المُرخى». ليس مدى ارتخاء الطول ولا طوله هو ما يحدد اختلاف حيواتنا، بل ما نفعله خلال فسحة الوجود المتاحة. لو لم نكن فانين ربما لما اختلفت حيواتنا بقدر اختلافها ونحن موقنون بفنائنا، ولما اتسمت بالزخم والتوتر، ولما عنت الحرية فيها شيئاً. نريد أن نكون أحراراً لأن وقتنا متناهٍ في هذا العالم.

على أن الحياة لا تبقى هي نفسها في مراحل أعمارنا المختلفة. لا يبدأ طلب الحرية مع الميلاد، وإن يكن كل ميلاد فرصة لجديد غير مسبوق في العالم بحسب حنّه آرنت. يبدأ طلب الحرية مع المراهقة، حين يريد الفتى أو الفتاة الاستقلال عن الأهل، دون أن تملك أو يملك ما يؤهِّل للاستقلال. مع الشباب تأخذ الحرية شكل التغيير في النفس وفي العالم، الخروج إلى العالم بصور مختلفة، بما في ذلك الخروج على خروجاتنا السابقة. ومثلما سبق قوله في الحرية: البيت، السجن، المنفى، العالم، فإننا إذا استطعنا تغيير أنفسنا مرة في العمر، فإنه يتعذر أن نفعل ذلك مرتين، ما يعني أننا قلما نموت أحراراً إن متنا متقدمين في السن.

مع التقدم في السن، تأخذ الحرية دلالة مغايرة. في شبابنا ونضجنا، الحرية توافُق تغيير ما نُحدثه في العالم وما نُحدثه في أنفسنا. تأخذ الأمور بالانتظام بعد حين يطول أو يقصر. حتى المشتغلون بالإبداع، وبالتالي بتنمية احتياطيات الحرية في العالم، يستقر أمرهم على أسلوب أو نَسَق. يغلب مألوف الناس عموماً على قدرتهم على المغامرة والتجديد. هنا ربما تكون الحرية أقرب إلى التوقف عن فعل أشياء تتجه لأن تكون متماثلة أو محدودة الاختلاف، فلا نضيف بجديدنا جديداً، وتقل القيمة المضافة لفعلنا في العالم. التوقف ليس سهلاً، بالنظر إلى أننا أَلِفنا أن نفعل ما نفعل، ونستمد منه الشعور بالاعتبار في العالم، وهو بحد ذاته ليس فعل حرية في العالم، وأن أمكن له أن يكون فعل تحرُّر نفسي. يحدث أن نتساءل لماذا يصرّ السياسي على منصبه، وهو سبعيني أو ثمانيني؟ ولماذا يثابر الكاتب أو الفنان على جديد بلا جديد؟ التوقف محرِّر في مثل هذه الأوضاع. إنه بدء بحد ذاته. ويكون محرِّراً أكثر إن كان بداية لشيء مختلف.

* * * * *

يبقى أن تعدُّد الحرية يقود إلى التفكير في ما إذا لم تكن في تعدُّدها ذاته جزءاً من متعدّد أكبر، يشمل أوضاعاً لا تعني الحرية فيها شيئاً. هذا ما سيكون موضوع تناول مستقل لاحق.

—————————