الربيعُ الدمشقيّ: رحلةُ طردِ البوليس من عقولِ السوريين/ عبير نصر

سرعان ما أنشأ حافظ الأسد قاعدةً موازيةً في نظامه، الذي استمدَّ أصوله المؤسسيّة من الانقلابِ البعثي الشهير ودستور عام 1973، سعى من خلالها إلى توسيعِ مصادر دعمه بتأمينِ مساحةٍ خجولةٍ لنخبِ الأعمال القديمة، والسماح للأحزابِ الضعيفة والصغيرة بالاضطلاع بدورٍ محدودٍ في الجبهةِ الوطنيةِ التقدمية، فتمت تدريجياً عمليةُ إعدامِ الحياةِ السياسيةِ السورية، لتتحولَ مؤسساتُ الدولةِ والمجتمع إلى مساكن لا تحتوي على أيّ من أشكالِ الحياةِ المثمرة، انتهت إلى إنتاجِ مواطنين لديهم قوائم طويلة من المخاوف، تزداد يوماً بعد آخر، ففكرة أن تعيشَ في “جمهوريةِ الصمتِ والمهانة” يعني أن تعيشَ حالةً معقدةً من الرؤى والتصوّرات عن سلطةٍ متوحشةٍ أمعنتْ في انتهاكِ الأعرافِ والقوانين الدولية، كأبرز أدواتِ سيطرتها. وفي عهد الأسد الابن، كان افتقارُ الرئيسِ الشاب للخبرةِ، وكذلك ثقافته السياسية غير الناضجة، عنصرين داعمين لتصاعدِ موجةِ الإصلاحيين الذين آمنوا يقيناً أنّ التلازمَ التاريخي بين الدولةِ الوطنية والمجتمعِ المدني لا يقوم ولا يستقيم أحدٌ منهما إلا بالآخر، ما جعلهم في مواجهةٍ محتدمةٍ مع الحرسِ القديم الذي رفض أيّ انفتاحٍ سياسيٍّ بعدما حصل على توافقٍ تامّ داخل “المخابرات والجيش والحزب”، من أجل تمهيدِ الطريقِ لاستمرارِ النظامِ كما هو.

وتحت وطأةِ حياةٍ تعسّفيةٍ طاول التهميشُ فيها كلَّ قطاعات المجتمع، تديرها مافياتُ الظلّ التي لها مصالح وجودية في بقاء التسلّط، بدأ العهدُ الجديد بخطابِ القسمِ “المبشّر”، الذي تضمن وعوداً بالإصلاحِ وفتحِ أبواب التغيير، خصوصا أنّه جاء على لسانِ أعلى مرجعيةٍ سياسيةٍ، فانتعشت الآمالُ وتبدّد الخوفُ إلى حدّ كبير. وكان تجاوبُ القوى الوطنية الديمقراطية تعبيراً صادقاً عن رغبتها في طيّ صفحاتٍ سوداء من تاريخ سورية. ففي سبتمبر/ أيلول عام 2000 أصدرت 99 شخصية أدبية وثقافية سوريّة بياناً نُشر في الصحف اللبنانية، دعا النظامَ إلى إلغاءِ قانون الطوارئ، وإطلاقِ المساجين السياسيين، والعفو عن كلّ المنفيّين، والأهمّ تقويض سلطة الأجهزة المخابراتية، فاستجابت الحكومةُ جزئياً، وأعلنت أنّ العملَ بقانونِ الطوارئ مجمّد، ولم تبادر إلى اعتقالِ الموقعين على هذا البيان. وعندما ساد شعورٌ عامّ بأنّ مرحلةً جديدةً على وشكِ البدء بعد طولِ انتظار، صدر بيانٌ آخر في دمشق، وقّعه ألفُ مثقفٍ سوريّ كوثيقةٍ تأسيسيةٍ لما سُمّيت “لجان إحياء المجتمع المدني”، طالب بالتعدديّةِ السياسية، وفسحِ المجال للحريات، وأيضاً إجراء انتخاباتٍ نيابيةٍ حرّةٍ وتشكيلِ جسمٍ قضائي مستقلّ. وعندما لم يشرّع النظام مخالبه ازدادت جرعات التفاؤل، فتمّ إصدارُ صحيفة الدومري الساخرة، لفضحِ الفسادِ والمفسدين. وكانت المرّة الأولى التي تحصل فيها مطبوعةٌ خاصةٌ على ترخيصٍ منذ 1972، وعندما لاقتْ رواجاً كبيراً ضاق صدرُ الرقابة بها، لتُوقفَ نهائياً عام 2003. كما نشرتْ جماعة الإخوان المسلمين من لندن “ميثاق الشرف الوطني للعمل السياسي” لوضع إطارِ تعاونٍ مع قوى معارضةٍ أخرى، وفتحِ صفحةٍ جديدة مع النظام. ومع نهايةِ عام 2001، ارتفع عدد المنتديات إلى 21 في عدّة مدن سورية، ورخصتِ السلطةُ لمركز دراساتٍ إسلامية يرأسه محمد حبش، كما أعلنت مجموعةٌ من كبارِ رجال الأعمالِ في سورية عودة الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى العملِ العلني. ولم تتعرّض السلطةُ لأيّ من هذه المنتديات، حتى أصبحتْ منبراً لانتقادِ النظامِ بشكلٍ سافر، لم يجرؤ أيُّ مقيمٍ في سورية قبلها على الإدلاء به.

لكن ما بدت إرهاصاتٍ للتغيير لم يتبعها ما يؤكّدها، فعندما التقى بشارُ الأسد عدداً من الإصلاحيين، فاسحاً المجال أمامهم للنقدِ الصريح، بعضهم انتهى إلى السجنِ بسبب رأي بعد أشهرٍ من مقالٍ نُشر له. كما تصدّت صحافةُ القطاع العام لموجةِ الانفتاحِ الصاعدة، وروّجت سرديّةً غريبةً: أنّ الإصلاحيين ليسوا سوى مؤامرةٍ مبيّتةٍ في سياقِ موجاتِ الهجمةِ الإمبريالية على سورية، يريدون عبرها فرضَ أفكارهم المعاديةِ للعروبة. حتّى أنّ وزيرَ الإعلام عدنان عمران، الذي قُدّم للرأي العامّ رجلا عصريّا ومنفتحا، اعتبر مصطلح “المجتمع المدني” أميركيّ المرجع، يُستعمل لاختراقِ الشعوب. وعندما بلغ عددُ المنتدياتِ واللجانِ العشرات وعددُ الشخصياتِ المنضوية والنشطة فيها الآلاف، تتالت البياناتُ المعارضة وارتفع سقفها، ما أقلق السلطة وأوجد شعوراً بفقدانِ السيطرة، فتبادر إلى ذهنها احتمال أن تؤثرَ وتيرةُ الإصلاح على الجوهر الاجتماعي للبلاد، فيتحوّل الواقعُ السوري إلى لعبةِ أرقامٍ ديمغرافية للمذاهب، ذلك أنّ التحوّلَ الديمقراطي سيقوّي النخبَ التجاريةَ والصناعيةَ السنيّة عبر علاقاتها مع الدولِ العربية الكبرى، ما يفتح البابَ نحو شهيةٍ بمطالبةٍ أعمق في الحكم. كذلك إطلاق الأحزاب وفلتان الانتخابات وتحرّرها من ضوابط مانعةٍ للترشّح، سيسمحُ بظهورِ لوائح سنيةٍ معتدلةٍ من الطبقةِ الوسطى، أو أخرى يدعمها إسلاميون ويؤدّي ترشّحها إلى فوزها بسبب الأغلبيةِ العددية السنيّة في سورية، ضدّ لوائح تدعمها الأقلياتُ مجتمعة، حتّى لو قدّمتْ نفسها في إطارٍ وطنيّ علماني جامع.

ولم يَطلِ الأمرُ حتى عادت استراتيجيةُ إحصاءِ الأنفاسِ السوريّة بضغطٍ من الحرسِ القديم، فاتّهم الإصلاحيون بأنهم طابورٌ خامس يهدّد الكيانَ السوري، وتراجعت وتيرةُ تسامح النظام الذي أشار إلى أنّ قانون الطوارئ ما زال نافذاً بعدما كان مجمّداً، وأنّ أيّ لقاءٍ سياسيّ لأكثر من خمسةِ أشخاص غير قانونيّ بدون ترخيصٍ من دوائر الأمن. كما حذّر قادةَ الحراكِ المدنيّ من عدم التمادي في أفكارهم الإصلاحية والمطالبة بتسريعِ عجلتها، على أن يتمَّ ذلك بشحناتٍ مضبوطة. وفي صيف 2001 بدأ قمعُ الإصلاحيين بشكلٍ صريحٍ، فاعتُقل مأمون الحمصي بتهمةِ “محاولة تغييرِ دستورِ البلاد بوسائل غير شرعية”، كما اعتقل رياض الترك الذي وصف حافظ الأسد بالديكتاتور وقارنه بستالين وحمّله مسؤوليةَ الفسادِ والركود. إضافة إلى عددٍ من البارزين في لجان إحياء المجتمع المدني، ومنهم رياض سيف وعارف دليلة. وعلى الرغم من الضغط المستمر على المعارضين، وجّهت، في مايو/ أيار 2003، رسالةٌ إلى الأسد وقعها ثلاثمائة مثقف ومحام وناشط سياسي، ناقشوا فيها أنّ الإصلاحَ لا يتناقض مع توجهاتِ الدولةِ وعقيدتها ومصالحها، بل يقوّيها في مواجهةِ إسرائيل التي تحتلّ الجولان والأراضي الفلسطينية. مع هذا، لم يُكتب للربيعِ الخجول النجاح، ولا حتّى الاستمرار على نغمة المسايرة المؤقتة تجنّباً لاستثارةِ العنفِ المجرّد.

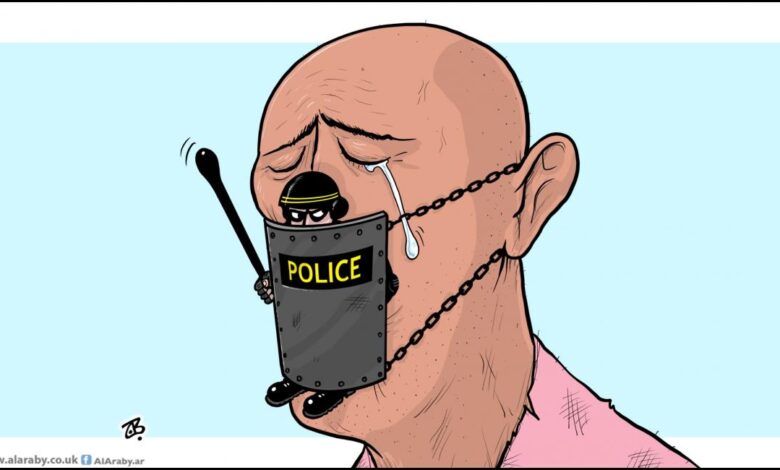

وفي دولةٍ تراكمتْ فيها كلُّ أسسِ الهزائم الأخلاقية والإنسانية، بعدما اطمأنَ قادتها لتغوّل الخوف الذي ثبّت شخصنةَ السلطة، بينما السوريّ لا يملك قدرةً على الحركةِ والمناورة، وما استطاع شيئاً سوى الزوغان والرهان على الزمن، ربما فات النظامُ أنّ هذا الخناق تمرّنٌ بطيء على التعاطي المحنّك مع استراتيجيةِ الرّعب، تظهر نتائجه ما إنْ يُصابَ النظامُ المغلق بشقوقٍ وتصدّعاتٍ تؤدّي إلى الإخلالِ بتوازناته الداخلية ومحاصصاته. تمثّل هذا التصدّع ببروزِ فئةِ الشبابِ المنفتح والمتعطِّش للمشاركةِ في الحياة السياسية، والتي قادتِ البلادَ “مع جيل الإصلاحيين الأوّل” إلى انتفاضةٍ شاملةٍ على كلّ المحظوراتِ والمقدّسات، تمّ بفضلها كتم صفارات البوليس التي تعلن حالةَ طوارئ، ما أن يفتحَ السوريُّ فمه ليصرخَ في وجهِ الطغيان، كما نزعتْ عن صدورهم كابوسَ الأجهزةِ الأمنية التي تجعل من التعاطي بأيّ أمرٍ لا يدور في فلكِ النظامِ السائد خيانة وطنية، أو أسوأ من ذلك “عمالةً انتهازية” وليدةَ دوافع نفعيةٍ، تستحق كلَّ صنوفِ القهرِ والتعذيب.

العربي الجديد