الثقافة السورية كحرب أهلية باردة/ حسام جزماتي

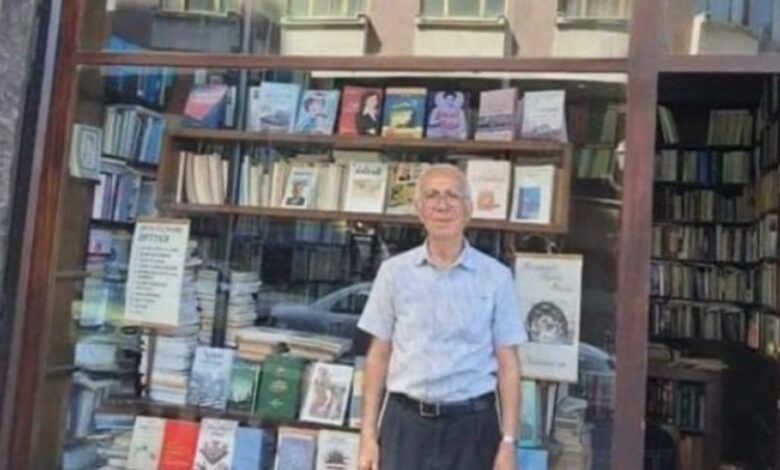

قبل أيام نشرت إحدى المجموعات الإخبارية السورية ما نصه: «صدمة واسعة لدى النخبة الثقافية في سوريا بعد قرار إغلاق مكتبة نوبل في دمشق»، مع صورة لواجهة المكتبة الشهيرة. لكن عدداً وافراً من التعليقات الهازئة التي وردت على الخبر دفعت ناشره إلى التدخل للقول: «شباب الخبر مو ترفيهي.. قسماً بالله. اعملوا بحث وشوفوا كل الممثلين والكتاب والشعراء زعلانين».

كلام الناشر صحيح، لا شك، لكن ما أورده غير المبالين لا يخلو من وجاهة. إذ قارن بعضهم بين صورة المكتبة، التي يراها لأول مرة، وبين المكتبات الضخمة المحترفة في أوروبا، ليستنتج أنها ليست أكثر من متجر متواضع ومتقادم آيل للسقوط. في حين أعلن آخرون عن انحيازهم، لأسباب اقتصادية، إلى بسطات الكتب المستعملة أولاً، ثم إلى الكتب المجانية التي صارت متوافرة على الإنترنت. أما بعض قاطني المناطق المحررة فتساءلوا عن السبب الذي قد يدعوهم إلى الحزن على إغلاق مكتبة تبعد عنهم 500 كم، وبعد كل ما شهدته البلاد، ومناطقهم بالخصوص، من قتل وتهجير ونزوح وفقر ومرض. في حين أبدى معلّق استغرابه من المكتبة التي يسمع باسمها لأول مرة، معقباً أن كل المكتبات «المعروفة» في الحلبوني.

في جغرافيا دور النشر والمكتبات في دمشق يمثل حي الحلبوني تجمعاً للدينية منها، التي تتراوح معروضاتها من المصادر الأساسية ذات المجلدات المذهبة للتراث وحتى كتب الفكر الإسلامي، في حين توزعت المكتبات العلمانية في المنطقة المتفرعة من ساحة المحافظة، بين مقهى الهافانا وفندق الشام والبرلمان ومقهى الروضة. واعتمدت الأولى على قطاع تجاري داخلي وسوق خارجية تستورد الطبعات المختلفة للقرآن الكريم و«أمهات الكتب»، وقامت الثانية على استيراد الكتب وأيديولوجياتها، قومية يسارية أو محض ماركسية أو قومية سورية… وقد انهارت هذه المكتبات في السنوات الأخيرة؛ اليقظة والزهراء وميسلون وأخيراً نوبل، تحت وطأة «السوق» الذي أطاح بمرجعياتها.

لا يعني هذا أن المكتبات العلمانية قدمت منتجاً عقائدياً فقط، فقد كانت المصدر الأول للدراسات والروايات ودواوين الشعر والأعمال المترجمة. وقد استأثرت هذه الأنواع من الكتب بوصف «الثقافة» منذ استيلاء اليسار، متمثلاً في حزب البعث، على السلطة في آذار 1963، ثم سماحه لبعض الأحزاب، الشقيقة أو بنت العم والخال، بمشاركته شيئاً من فتات الحكم عبر الجبهة الوطنية التقدمية منذ 1972. في حين تُرك للمنتجات الحلبونية أن تكرر طبعاتها عاماً إثر عام، وتحتل حصة واسعة من مساحة المعرض السنوي للكتاب، ويقتنيها المشترون.

هكذا عاشت الحياة الثقافية السورية، بأوسع معاني كلمة ثقافة، هوة كبيرة بين يسار يسيطر على المنابر الثقافية ودور النشر العامة والإعلام، منفتحاً على بعض أحدث منتجات الفكر العالمي وبصورة مفرطة أحياناً، وبين يمين اجتماعي حافظ على قيمه المهددة بمزيد من الانغلاق. وصار لكل من التيارين جمهوره ونمط حياته وغالباً أحياؤه وخلفياته الأهلية.

في عمق كل هذا خيضت «حرب أهلية» باردة قبل الثورة. وما إن وجدت الفرصة لتسخن بعدها حتى استعرت.

بات من نافل القول إن الشعب السوري لم يكن «واحداً»، لا في الدعاية الأسدية المزيفة ولا في الشعارات البكر للثائرين. ورغم ذلك فإنه يبدو أن علينا تكرار هذه الحقيقة مراراً حتى تأخذ محلها المناسب في أذهان كثيرين منا، ثم نفكر في السبل القليلة التي ما زالت متاحة ليفهم بعضنا الآخر. ما دمنا سنعيش، في نهاية هذا «المطاف» الدموي، كجنسية واحدة.

ومن البديهي، في مسائل جذرية ومفاصل «تاريخية» كهذه، أن يُطلَب من المثقفين دور استثنائي، بوصفهم إحدى شرائح نخب المجتمع وخميرته. ومن الطبيعي أن يُلاموا على دهر أضاعوه لاهين، فلم يكونوا جاهزين لسداد الثغر حين أتى يوم «الكريهة» على البلاد برمتها.

طوال العقود الأخيرة اتسم المثقف السوري، بمعنى محترف متخصص هنا، بالعشىا الأيديولوجي والنرجسية الفردية والانفصال عن الناس وضعف المسؤولية الجماعية. وقد تعايشت هذه البنية مع منظومة القمع وقنعت بهامش طاولتها، مما يفسّر تلكؤ مثقفين كثر عن الالتحاق بثورة متقلبة تعريفاً، وتحصنهم في مواقع متأنفة تشبه حال العجوز التي قذف الشبان الحيويون في الحارة الكرة إلى داخل سور حديقتها المصفرة وقطعوا عليها ركودها.

فضلاً عن الصورة الباردة الملتقطة لواجهة مكتبة نوبل، انتشرت أخرى شبيهة ولكنها تُظهر أحد الشقيقين صاحبي المكتبة، عجوزاً ودوداً وديعاً يشبه زمناً مضى. من المستبعد أن يثير مشاعر تعاطف فاعلة لدى جيل من حاملي الموبايلات وملتهمي الشاورما وراكلي كرة القدم، وأنفسهم والبلد، بعنف نحو المنصة الرئيسية للحاضرين الرسميين.

تلفزيون سوريا