عن سلطة الاغتصاب السياسي للدولة/ ماجد الشيخ

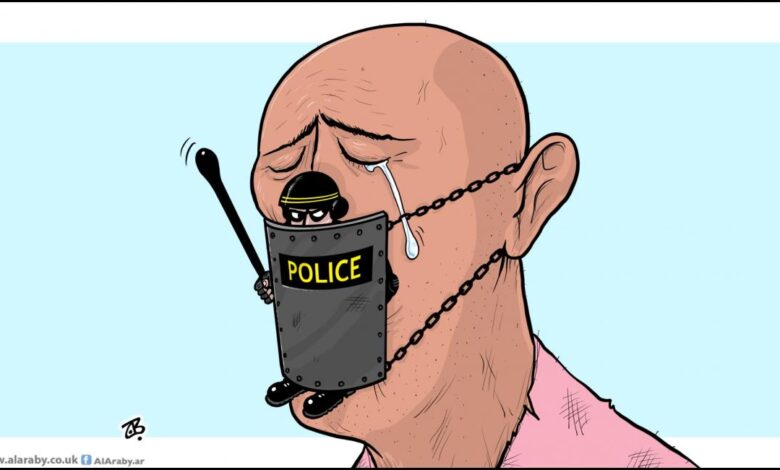

في البدء لم تكن دولة/ دول؛ تلك الكيانات القبلية أو العشائرية أو المجتمعية البدائية، قبل أن يصيبها التسييس، ويُقدم بعضها على تأسيس سلطةٍ له، لها طابع الغلبة، واستخدام القوة والقمع؛ نهجا لتأسيس اغتصاب سياسي مستجدّ، بدلا من تأسيس شبه دولةٍ تتمتع باقتصاد واجتماع سياسيين. هكذا منذ البدء كانت السلطة، وقد امتلكت عنصري المال والقوة، لتحكم عبرهما أو “تسوس” الجمهور بسياط القمع والرهبة، واستعمال الإرهاب وسيلةً “فضلى” لممارسة الفعل السلطوي. في حين لم تنشأ الدولة بفعل الإرادات الحرّة لشعب من الأحرار، بل نشأت السلطة أولا، بفعل إرغاماتٍ سلطويةٍ شتى من الظلم والقمع، مورست ضد مجتمع الناس من العبيد كما ضد أحرار، خضع الجميع لأشكالٍ عدة من مسلكياتٍ غير إنسانية، كما أجبرت بعض قوى المعارضة على الصمت، والخروج من دائرة السياسة والفعل السياسي.

لقد مرّت السلطة بمجموعة من الأطوار، طور النعومة حتى تمكّنت، ومن ثم إلى طور الرعونة حتى خرجت عن كل طور، ومعها نقلت السلطة الدولة من طور المداراة والمجاراة، إلى طوْر تنظيم قمعها، واسمةً الدولة بالدولة القاتلة، ومن ثم لتصبح دولةً فاشلة، تقودها سلطةٌ فاشلة هي الأخرى، لتعيد سرديات القتل كما بدأتها السلطة أول الأمر، ليتكرّر الفشل على يد الدولة، كما على يد السلطة سواء بسواء، حتى غدت الدولة مشاعا لأهل السلطة، ورهينةً لأهل الدولة وهما يتبادلان الأدوار، في الوقت الذي تشهد وقائع الدولة وسردياتها في بلادنا، أنهم جميعا ينتمون إلى ما يسمّى “أهل العقد والتعقيد ولا حلول”، وعلى أيديهم قامت وتقوم الجرائم الكبرى ضد الوطن ومواطنيه، وقد أثبتت خبرتنا بالوقائع الخوالي، انتفاء مسؤوليتهم عن وطنٍ مستباح، ومواطنين تُستباح حقوقهم وحيواتهم ومعيشتهم وأملاكهم وحقوقهم، باسم سلطةٍ انفصلت وتنفصل يوميا عن الدولة وعن الواقع، وباتت تُشعل في مواقدها مواجع ناسها، بفعل مزيدٍ من ظواهر ومظاهر الفشل والقتل والمجون، وسرقة المال العام ونهبه، وتجيير أموال مشاريع الدولة لمصالحها الخاصة.

ليس من طبائع الدول الفاشلة استعادة مبادأة أو مبادرة النهوض بسهولة ويسر، من دون قمع كامل المنظومة السياسية والاقتصادية واجتثائها، وهي التي اعتبرت وتعتبر ذاتها، على الرغم من الفشل الكبير والسقوط المريع، سيدة السلطة وسيدة الدولة وسيدة اقتصاد البلاد وسيدة الناس جميعا طائفيين ومتمذهبين، بعيدا عن خياراتهم. وعلى الرغم منهم، في ما تسمى “انتخابات” هي أقرب إلى شراء الذمم وتمويت الضمائر، وتبويس اللحى وتقديم الرشى واستعباد ما تسمى “المفاتيح الانتخابية”، بأموال الرشى أيضا، والوعود الخائبة، وحروب الهروب من أوجه الناس، بعد إقفال صناديق الاقتراع مباشرة، والتخلّي عن خطوط الهواتف التي استعملت في أثناء “المعركة الانتخابية”، حيث تنتفي الحاجة للتواصل بين المرشّحين وناخبيهم.

هذا هو حال كثير من أنظمة الخيبة والفشل والمجون السياسي والأخلاقي، والضحك على الذقون الحليقة وغير الحليقة، أنظمة سلطوية تسلطية، بخبرات تستند إليها كمرجعية آلاف السنين، التي دارت واستدارت من دون أن يقرّ لها أي قرار عادل، أو ينتمي إلى منظومة العدالة، فطبائع البشر واحدةٌ على مر العصور، طبائع لا تتبدّل ولا تتغير، ولا تريد أن تغيّر طالما هي لصيقة السلطة التي ركّبت وتراكبت، وفق نزعاتٍ تسلطية؛ وقد تحوّلت، مع الزمن، إلى كيانٍ معاد للدولة، ومعادٍ لكل من يريد استعادة الدولة إلى أصحابها الحقيقيين، فكان الفشل وكان قتل المعارضين، وكان المجون والفجور والإسفاف في العملين، السياسي والحزبي؛ رائد رواد المنظومة السلطوية الحاكمة هنا أو هناك أو هنالك.

هكذا حوّلت السلطة الدولة في بلادنا إلى تابوت، لكل ما هو حي في ثقافة وسياسة واجتماع وتاريخ وعلوم الأمة/ الشعب/ الوطن والمواطن، ولم يعد لها من قيمةٍ تُذكر إلا لدى بعض نخب المثقفين ومعارضي السلطة، المقاتلين من أجل الحرية والكرامة والاستقلال الناجز على حساب المسلكيات الناشزة، لسلطةٍ فقدت وتفقد يوميا كل مقوّمات الهيبة والاحترام.

من المؤسف أن يكون الفاسدون أكثر من معروفين بالأسماء والمواقع والوظائف. وعلى الرغم من ذلك، يجري التصفيق لهم ويُعاد انتخابهم وتجديد البيعة لهم؛ رؤساء أو وزراء أو نواب أو مدراء عامون أو موظفون كبار، أو أيا كان من عدّتهم وعديدهم، الذين يساعدون على تكوين سلطةٍ خفية، تلفق الأقوال وتزين الأفعال، وترسم سياساتٍ لا علاقة لها بمضمون أحكام سلطة الدولة وفق دستورها وقوانينها، إلى حد إيصالها إلى مرتبة الدولة الخائبة التي لا يقام فيها أي اعتبارٍ لأي مؤسسة قضائية أو عدلية أو برلمانية، كما لا قيمة للسياسة فيها أو للكرامة الإنسانية. باختصار، دولةٌ كهذه ليست قمينة بالاستمرار على قيد الحياة، ولا أمل بإصلاحها أو نقلها من جادّة إثبات اتهامها بالفشل إلى جادّة إنقاذها من هذا الفشل بكل مترتباته، وعودتها دولة حاكمة بينها وبين الرشاد والحكمة سنوات ضوئية لا تعدّ ولا تحصى.

وما دامت السياسات لا تبنى، ولا تتأسّس بين ليلةٍ وضحاها، كذلك هي الدولة لا تبنى أو تتأسس طيّ رغبة بعض الراغبين في أن يكونوا سلطة استزعام واستزلام، في بلادٍ يحكمها الخوف والرهبة والإرهاب والقتل المعلن، كما الاغتيال غير المعلن، والموت في الشوارع وعلى قارعة الطريق، وجرّاء الطوابير التي أصبحت حالةً عاديةً لانقياد الناس نحو محاولة تأمين احتياجاتها اليومية الضرورية؛ المفترض أن تؤمّنها الدولة وأدواتها السلطوية من دون كل هذا العناء، ودفع المواطنين إلى الاشتباك اليومي بحثا عن ضرورات العيش في حدّه الأدنى، وكأن السلطة تتعمّد دفع المواطنين إلى الاقتتال والاشتباك اليومي في ما بينهم، عوض تركيز اهتمامها بالمطالب الشعبية والمعيشية المحقّة، وقد استطاعت السلطة، للأسف، ترويض ظاهرة الاحتجاجات الشعبية بأقل الخسائر الممكنة، من دون أن تحقّق الحركة الشعبية أيا من مطالبها المحقة.

أخيرا نسأل… هل يمكن للسلطة الفاشلة عبر مجونها، أن تقود دولة؛ دولةً ناجحة أو نحوها ممن تحترم إرادة شعبها ومواطنيها، وتقدّم لهم كل احتياجات المواطنة وحقوقها؟ وفي المقابل، هل يمكن للدولة أن تنتج سلطةً كهذه، لولا غلبة رياح السلطة، وقلبها كل الموازين، نحو تحويل الدولة إلى دولةٍ فاشلةٍ هي الأخرى؟ ذاك هو الحاصل الطبيعي لاختلال معادلة نشوء السلطة على أنقاض الدولة، وتركها تتفكّك وتتخلخل أساساتها وقد تنهار، فتصبح رهينة سلطة الغلبة المافيوية ومنظومات التسلّط المالي، بزعامة نفوذ خارجي إقليمي أو دولي، لا يهتم كثيرا لغلبة معادلة الدولة على السلطة، قدر رؤيته لمصالحه الزبائنية على قاعدة معادلة غلبة السلطة على الدولة، عكس الحاصل في بلاد المواطنة التي لا تغيب عنها شمس الحقوق والواجبات والانتخابات الحقيقية، والانتصار لمعادلة غلبة الدولة على السلطة.

العربي الجديد