بلقيس شرارة وحقائب الذاكرة: عن طعام العراقيين ورائحة رفعة الجادرجي/ محمد تركي الربيعو

قبل عقد تقريبا من الآن، كانت الباحثة العراقية أو»الحلاوية» (مدينة الحلة) بلقيس شرارة قد طرحت فكرة تقول إن دور الطباخ منذ القرن الثامن عشر تقريبا لم يعد يقتصر على تقديم الأطعمة، بل بات دوره أكثر تأثيرا، وأصبح يلعب دوراً لا يقل أهمية عن دور الموسيقيين والفنانين وحتى الروائيين، وهو الأمر الذي نراه اليوم بشكل أكثر وضوحا، إذ غدا دور بعض الطباخين الشبان من خلال صفحات الأنستغرام، أكثر تأثيراً من عالم الأفكار الكبرى، كما غدا دورهم لا يقتصر على تعريفنا بأذواق جديدة، بل في دفع الآلاف إلى تقليد وصفاتهم في منازلهم، وهو ما خلق علاقة جديدة بين الطعام والنساء، أو الرجال ممن يطبخون؛ فبعد أن كان الطبخ يأتي من خلال تراكم التجارب، ووراثة تقاليد الأمهات والعائلة، كان هؤلاء الطباخون والطباخات يعلنون عن إزاحة المراجع التقليدية (خبرات سنوات وعقود) لصالح مرجع آخر، لا تاريخ له في عالم الطبخ، أو لا يمتلك سلالة عريقة، إلا أنه بات شاطراً في إتقان فنون الطبخ، الذي أخذ يمزج بين المذاق وإضفاء صورة فنية جمالية على صورة الطبق، أو «جعل الطبق يرقص» وفق تعبير أحد الطباخين الدمشقيين.

وانطلاقاً ً من فكرة الطبخ أو الطهى بوصفه فنا يهدف إلى تغيير العالم، وفق تعبير جون أدابون، صدر كتابها «الطباخ» عن دار المدى العراقية الذي سرعان ما حظي باهتمام كبير من القراء، خلافاً لردة الفعل السلبية التي عبر عنها المثقف العروبي الراحل خير الدين حسيب، وهو يطالع المخطوطة الأولى، إذ تذكر بلقيس أنها زارت برفقة زوجها المعماري الراحل رفعة الجادرجي، خير الدين حسيب الذي كان ما يزال يرأس مركز دراسات الوحدة العربية، وفي هذه الزيارة قدم رفعة مخطوطتين له، الأولى بعنوان «المعمار ودوره في حضارة الانسان»، والثانية بعنوان «الطباخ ودوره في حضارة الإنسان»، فما كان من حسيب إلا نظر في العنوانين على عجالة ليوافق على نشر مخطوطة الجادرجي، بينما رفض نشر كتاب عن الطباخ وسوسيولوجيا الطعام، وهذه ربما بقيت شيمة مركزه البحثي الذي ظل مهموما بقضايا العروبة والهويات المتخيلة، على حساب تبني رؤية تعنى بالمواضيع والمقاربات الأخرى في العلوم الإنسانية، إلا أن هذا الرفض لم يحل دون أن يتحول كتاب شرارة إلى واحد من المراجع المهمة والقليلة باللغة العربية في حقل الطعام، لكنه بالمقابل أدى إلى إهمال باقي مشاريعها الكتابية، وبالأخص على مستوى كتابة السير الذاتية.

بلقيس.. كاتبة السير الذاتية

المتابع لكتابات هذه الباحثة، يرى أن بداياتها في عالم الكتابة جاءت متأخرة قليلاً (في العقد السادس تقريباً) وذلك بعد انتحار اختها «حياة»، ويا لها من مفارقات أن تنتحر سيدة تحمل هذا الاسم، إلا أن ظروف العراق في نهاية التسعينيات في ظل الحصار كانت في حالة يرثى لها، ولذلك قررت الانتحار بعد دقائق من انتحار ابنتها الشابة مها، بيد أن بلقيس المكلومة باختها، ستعثر لاحقاً على مخطوطة رواية لاختها بعنوان «إذا الأيام غسقت»، ومن هنا ستقرر خوض تجربة الكتابة، بعد سنوات طويلة من مرافقتها لمشروع زوجها الجادرجي، ولذلك ستخصص وقتها لكتابة مقدمة للرواية (قرابة 80 صفحة)، وظنت يومها أن نشر الرواية قد يشفي قليلاً من الشعور بالفقدان والحزن، وربما بالذنب أيضا عن الأيام التي عاشتاها هي واختها بعيدتين عن بعضهما، وبالأخص عندما قررت حياة وهي صغيرة خوض تجربة الشيوعية، في حين كانت اختها تتزوج من ابن عائلة بورجوازية وطنية (الجادرجي)، ما جعلهما تعيشان أحيانا على ضفتين بعيدتين داخل بغداد، ليأتي الموت ويجمعها مرة أخرى، فالموت ليس مكانا للعدم أو للعبور فقط، بل هو أيضا مكان للذاكرة وولادتها، وهو ما سيحدث مع بلقيس، التي ستقرر بعد هذه الحادثة فتح صناديق ذاكرتها، لتبحث وتقرأ سيرة التحولات التي عرفتها عائلة لبنانية/عراقية ( شرارة) في القرن العشرين وبعده، وهو الأسلوب ذاته الذي كان زوجها رفعة قد أتقنه في غالبية كتبه الأولى، ففي كتبه «صورة أب»، «الأخيضر والقصر البلوري»، خلافاً لكتبه اللاحقة التي حملت أفكارا فلسفية ونظرية عن العمارة، حاول القول إن الذاكرة والسير الذاتية قد تكون ميداناً غنيا لقراءة التغيرات الاجتماعية، وأيضا مكاناً لنقد الماضي وتقاليده والثورة عليه، وأيضا لتخيل أزمات الحاضر والمستقبل، لكن هذا التأثر لا ينفي أن بلقيس لم تطبخ سيرها بنفس آخر، على مستوى استبدال ثيمة العمارة التي ميزت عالم رفعة بثيمة (الطعام) مثلاً أو ثيمة (الزوجة)، وأول ما سنرى ذلك من خلال كتابة سيرة والدها، الأستاذ اللبناني محمد شرارة، الذي غادر قضاء بنت جبيل في لبنان في الثلاثينيات ليعمل أستاذا للغة العربية في مدينة النجف العراقية، ومما تكشفه سيرة الأب، أنه خلال فترة الأربعينيات كانت هناك جالية لبنانية تتشكل في مدينة الحلة العراقية، وفي الأغلب من الأطباء والمدرسين، ليس لأسباب طائفية، كما قد يخيل لقراء اليوم، وإنما لأن العراق آنذاك لم يكن يضم عدداً كافياً من الأطباء، فكانت الحكومة تسد الثغرة باستقدام الخبرات اللبنانية، وبعد تجربة الكتابة عن الأب، التي تذكرنا بتجربة كتابة زوجها عن والده السياسي العراقي المعروف كامل الجادرجي، قررت شرارة الخوض في عالم الطبخ والطعام، لتعود بعدها في السنوات الأخيرة إلى حقائب الذاكرة مرة أخرى من خلال تدوين سيرتها الذاتية «هكذا مرت الأيام» الصادرة عام 2015، الذي ستكشف فيه عن كاتبة متمرسة في أدب السير الذاتية، ومما ستدونه في مقدمته عبارات تقول فيها «تجولت الذكريات في رأسي ووجدت نفسي محملة بحقائب من الذكريات، ذكريات المتعة والمعاناة.. إنها حقائب ذات ألوان مختلفة بمزاج وألوان أصحابها»، والمهم في سيرتها هذه، أن اهتماماتها بعالم الطبخ سيضفي نكهة خاصة حول ذاكرتها عن العراقيين، فالذاكرة ليست مادة جاهزة، أو محدودة، بل هي عالم قادر على البوح دوما بتفاصيل جديدة، كما أنها عالم لم يدعِ البراءة يوماً، وإنما ظل يفسح أبوابه أمام كل باحث عن صور أو حنين أو حتى ماض متخيل.

كبة لبنانية وكليجة عراقية:

ولذلك ستمضي بنا شرارة في قسم كبير من يومياتها للتعرف على ذاكرة العراقيين والمهاجرين اللبنانيين مع الطعام، وبالأخص مع الكبة اللبنانية النية التي ظلت ترفض تذوقها، بعد أن اجبرت وهي صغيرة على تناول قطع من الكبدة النية، فغدا ذوقها معادياً لكل ما هو نيئ تقريباً، وربما لأن النيئ كما يذهب لذلك كلود ليفي شتراوس غالبا ما يرتبط بالطبيعة، بينما المطبوخ مرتبط بالثقافة والفنون التي تولعت بها. بعد ذلك ستنتقل العائلة من الحلة إلى حي الكرادة الشرقي في بغداد، وهنا لن تلتفت الشابة الصغيرة كثيرا للعمارة، أو أزقة حيهم وجيرانهم، كما فعلت ابنة حيها، اليهودية فيوليت شماش، التي عاشت مع عائلتها في الحي ذاته في العشرينيات والثلاثينيات، وروت لنا تفاصيل عديدة عن شوارع بغداد وأهلها ولصوصها، ولذلك سيبقى موضوع الطعام أكثر ما تتذكره، أو تحاول تذكره بالأحرى في هذه الفترة، وبالأخص سندويشات «العمبة/ المانكو» في المدرسة، وبعد ذلك بسنوات ستكبر الفتاة وتنتقل للدراسة في كلية اللغة الإنكليزية في بغداد، وستتعرف من خلال الأصدقاء على الشاب الوسيم، ذي الوجه الحليبي، رفعة الجادرجي، الذي أخذ في لقائهما الأول يوجه لها عدداً من الأسئلة باحثاً عن وجود تقارب فكري بينهما، وبعدها بأيام سيطلب منها زيارة أهله، وأثناء الزيارة تذكر أنه قدم لهم في منزل كامل الجاردجي، الذي كان مقرا للسياسيين العراقيين، الشاي بأكواب من البورسلين المذهب مع الكليجة (كعك)، وقد بدا لها الجادرجي الأب موسوعة متحركة بمعرفة الناس وأصولهم وطوائفهم، ومما تذكره عن تلك الفترة أنه بعد قرار الخطوبة طلب منها رفعة أن لا تحضر له خاتما، لأنه كان يرى أن ارتداءه هي عادة مستحدثة، دخلت العراق في بداية الحرب العالمية الأولى، عندما احتل الشرق الأدنى من قبل فرنسا وإنكلترا ، لتعد لاحقا موضة متبعة في المجتمع، كما أنه وافق على أن تكون العصمة في يدها، ومن القصص الطريفة أيضا أنه قرر أن يهديها في يوم عقد القران قاموس أكسفورد، فعالم اليساريين آنذاك كان يرى أن طقوس التقاليد ليست سوى إضاعة للوقت وتكريس لـ»الماضي المكروه» ولذلك تزوج الشابان دون أي حفلة ولو صغيرة.

حاول الزوجان الخروج عن تقاليد المجتمع، ولذلك قررا عدم شراء براد أو فرن أو طباخ لتسخين الطعام، كما أدركت والدته مع مرور الأيام أن بلقيس لا تحب أكلة الباميا الأشهر في العراق، ولذلك أخذت تطبخ لها «تبسي الباذبجان»، كما تذكر في هذا السياق أنه في عام 1964 كان المعماري نزار علي جودت حاضرا في منزلهم، ولم تكن الوجبة التي طلبها جيدة، ولم تكن تجيد الطبخ، ولذلك اقترح على رفعة تأسيس جمعية تعنى بالتراث والفن، وتقدم طعاما جيدا، وكانت تلك بداية التفكير الجدي في تأسيس «الجمعية البغدادية» التي اشتملت أيضا على المسرح وحفلات الموسيقى الشرقية والغربية.

حقائب رفعة

ولأن الذاكرة بتعبير بلقيس هي حقائب، لذلك حرصت في سيرتها على فتح حقائب ذكرياتها مع زوجها رفعة، الذي غدا واحدا من أشهر المعماريين العراقيين في الخارج، ولعل من القصص العديدة التي تأتي على ذكرها، وشكلت مقدمة لمغادرتهم البلاد لاحقا، هي قصة شعر الجادرجي؛ ففي السبعينيات كان نائب رئيس الجمهورية صالح مهدي عماش قد أصدر تعليمات تقضي بمنع الشعر الطويل للذكور، والتنانير القصيرة، انطلاقاً من أنها تنافي ثقافة العراق، وهو ما عد يومها اتجاها خطيرا كون الدولة أخذت تتدخل بشكل أوضح في القضايا الخاصة بحرية الفرد، ولأن شعر رفعة كان طويلاً، فبعث إليه وزير التخطيط جواد هاشم طالبا منه قصه، ورغم رفضه القيام بذلك، لكن حالة شد الشعر بينه وبين الحكومة لم تتوقف، ليقرر لاحقاً مغادرة البلاد للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تفرغ أكثر لإعداد كتب وإلقاء محاضرات عن فلسفة العمارة، وقد بقي الجادرجي حتى آخر أيامه نشيطا، قبل أن يصاب بفيروس كورونا، ويرحل عن دنيانا في 10 إبريل/نيسان 2020، إلا أن سيرته لم تتوقف هنا، فبعد أشهر قليلة من رحيله، قررت بلقيس إعداد كتاب آخر عن سيرة رفعة (الباحث في تاريخ العمارة)، وليس رفعة الزوج الذي رافقته قرابة ستة عقود وأكثر، وربما ما دفعها لذلك هو رائحة الهواء في منزلهما على نهر التايمز البريطاني، الذي ظل يحتفظ بذكرى رفعة ورائحة كتبه ومقالاته ومكتبته الضخمة عن العمارة وفلسفتها.

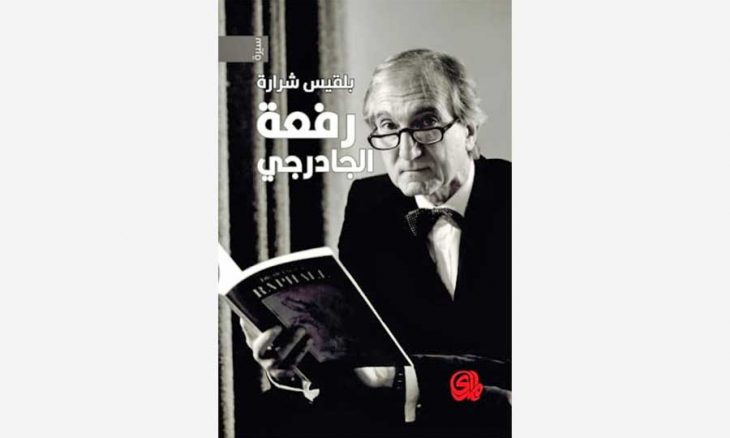

في هذه السيرة الجديدة، التي صدرت قبل أسابيع قليلة عن دار المدى، تقرر الخوض في تفاصيل مشروع رفعة المعماري، والمراحل المهنية التي مرّ بها، لكن الجديد في هذه السيرة هو ما يتعلق ربما بالفصول التي تتحدث فيها عن تجربة رفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التجربة التي لم يتطرق لها مقارنة بتجاربه الأولى التي دونها في أكثر من كتاب، ومما تذكره عن هذه الفترة أن رفعة بدا أكثر اهتماما بالعلوم الإنسانية، لكن الملاحظة التي يمكن التوقف عندها هي ملاحظتها المتعلقة باهتمام الجادرجي الأوسع بالأنثروبولوجيا وأدواتها، فهي ترى أن معرفته بهذا الحقل لم تتشكل في هارفارد، بل تذكر أنه منذ طفولته كان والده كامل الجادرجي، له اطلاع في علم الأنثروبولوجيا. وكان آنذاك يعتبر علما جديدا في اوروبا، وقد قرأ والده كتب كل من فرانز بوس و»الغصن الذهبي» للكاتب جيمس فريزر، وكتب مارغريت ميد، ومن الأمور العجيبة في ما تذكره، هو أن الأب كامل (السياسي الوطني في زمن الاحتلال البريطاني) كان مهتماً بهذا الحقل، في الوقت الذي ستقوم لاحقا، نخب ما بعد الاستعمار، بالقطيعة لسنوات طويلة معه، انطلاقاً من فكرة أنه «علم استعماري»، وبالتالي نلاحظ كيف أن نخب الثلاثينيات والأربعينيات كانوا أكثر انفتاحاً على المعرفة من نخب الدولة الوطنية. ومع عودة اهتمام رفعت بأدوات هذا الحقل، سيعمل على دراسة منزل جده (عارف آغا) وتراتبية الجلوس ودلالاتها في تاريخ العراق الحديث، وسيرى يومها أن جده لأمه بقي حتى آخر أيامه يرفض الجلوس على كلاطخ زوجته الثانية التركية، مفضلا الجلوس على الأرض، وهو ما كان يدل وفقا لحفيده على طبيعة العقلية العراقية، التي رفضت الحداثة، وظلت متمسكة بقيم الأرض والبداوة والعشائرية، وهنا لا تسجل كاتبة السيرة، أي نقاش مع أفكار الجادرجي، بل نراها توافقه في غالب طروحاته حول أزمة العقل المعماري الإسلامي عموما، التي جاءت كما يقول رفعة جراء تهميش المعتزلة! «بينما فضل العقل البدوي تطوير اللغة كبديل عن الرسم والنحت والتصوير» (كتاب دور المعمار)، كما يؤكد في مكان آخر على ضرورة التمييز بين الإسلام «كدين» والاسلام الحضاري، أو العقلاني كما يروم عند دراسة العمارة، «فالحضارة الإسلامية العقلانية (كما يرى) تمكنت من استحداث أشكال متميزة في الدور الأول من تاريخها أي لغاية القرن الخامس عشر، وبعد هذا تدهورت نوعية الإنتاج وأصبحت تقليدية متكررة»، لكن كلام الجادرجي هنا لا يمكنه أن ينفي بالمقابل دور التصور الديني (الصوفي)/ الجنساني وتأثيراته على مستوى العمارة الإسلامية (عبد الصمد الديالمي)، وبالتالي يغدو الفصل الذي يقترحه هنا ليس أمرا يسيراً، كما أننا نراه يقف عند القرن الخامس عشر، دون أن يتتبع التطورات اللاحقة على مستوى العمارة في المدن العربية العثمانية، وربما غياب نقاش أوسع حول هذه «الطروحات الجادرجية» قد أفقدت سيرة بلقيس الفكرية بعض الحيوية، إلا أن ذلك لا ينفي أن هذه السيرة تبقى الأكثر قربا من الرجل وطريقة تفكيره ورؤيته، كما أن وجود أي ملاحظات تذكر لا يقلل من أهمية ما وضعه الجادرجي من أعمال وتصاميم، والتي تمكنت شرارة من تعريفنا بها بشكل جيد، وهو ما كان ليتم لولا مهاراتها في فن السيرة الذاتية، والقدرة على نقل صور عديدة من الماضي وأحداثه، التي توشك ظروفنا القاهرة، من قتل، وجوع، وتشرد، على تدميرها. من هنا فإن مشروع بلقيس في الكتابة يستحق أيضاً سيرة أخرى.

كاتب سوري

القدس العربي