عالقون في دمشق.. ليس تعبيراً كافياً/ شذى نعيم

كلّ شخص عالق على طريقته الخاصة، كلّ شخص عابر في الشارع أو الباص، أو الذي يظهر في خلفية صورنا كشخصية هامشية..

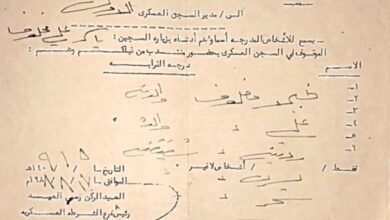

يبحث عمّار، 29 عاماً، عن كلمة تصف مشاعره وازدحام الأفكار في رأسه والقرارات السريعة التي يجب عليها اتخاذها قبل أن تنتهي مدة تأجيله ويلتحق بالخدمة العسكرية. الحلول التي أمامه ليست كثيرة، جميعها صعب التحقيق، منها الحصول على شهادة لغة ألمانية أو إنجليزية في وقت قياسي وتأمين قبول جامعي في الخارج، أو السفر عبر ممرات التهريب وصولاً إلى أوروبا، أو ارتداء البزة العسكرية وتمضية السنتين القادمتين في مزيد من الانتظار.

يستعير عمّار كلمة من اللغة الإنجليزية ويقول Overwhelmed، ثم يتمم شيئاً بمعنى أنّه ليس تعبيراً كافياً.

ذكرتني جملته هذه بقاموس الأحزان المبهمة Dictionary of Obscure Sorrows، وهو كتاب لكلمات مخترعة يهدف كلّ تعريف أصلي فيها لملء فجوة في اللغة أو إلى إعطاء اسم للعواطف التي قد نمر بها جميعاً ولكن ليس لدينا كلمة تصفها حتّى الآن.

ربما تصلح الاستعانة بمفردات هذا القاموس في فهم ما يختمر من مشاعر مضطربة لدى “عمّار” أو لدى آخرين يصفون أنفسهم بأنهم عالقين في سوريا، فتعبير “أنا عالق” لا يغيب عن الأفواه في أي حديث، وقلّما تعثر على شخص مقيم هنا لم يحاول مغادرة البلاد، وهنا يظهر سؤال مهم ولو أنه يبدو ساذجاً؛ كيف يمكن لشخص أن يعلق في بلده؟

يُعرف قاموس كيمبريدج فعل علِق Stuck على أنّه عدم القدرة على الحركة، أو البقاء بنفس الوضعية أو المكان أو أسلوب التفكير. نتحدث هنا عن أشخاص في حالة صراع مع الوقت، محاولين اغتنام كل ثانية لتسيير أمور حياتهم بطريقة أو بأخرى، سعياً للسفر أو الاستقرار، يشعرون أنّهم عالقون هنا من دون أسباب واضحة بسباق لا يعرفون نهايته، أو أنّهم في حالة نقيضة، وهي توقّف الزمن عند نقطة ما، يشعرون بأنّهم عالقون في يوم واحد يتكرّر كلّ يوم إلى آخر تفاصيله.

أليجيا.. حتمية السفر واستحالته

تستيقظ “رنا”، 27 سنة، كل يوم على صوت 3 منبّهات. إنه يوم جديد على الروزنامة على الأقل. تبدأ بالاستعداد لنهار عمل آخر بحركات شبه آليّة، تحضير القهوة على الغاز الصغير، فهي لم تعد تستخدمه إلّا لتحضير القهوة نظراً لندرة الغاز، غسيل الوجه والأسنان، وضع المكياج وترتيب الشعر وارتداء الملابس ثم الانطلاق مبكراً من مدينتها جرمانا في ريف دمشق، وملاحقة المواصلات العامّة إلى أن تصل خلال ساعة تقريباً إلى مكتبها في منطقة البرامكة وسط العاصمة.

الساعات الثمانية القادمة سوف تقضيها خلف شاشة كومبيوتر كمترجمة لدى إحدى الشركات.

أخبرتني “رنا” أنّها تخشى أن يكون هذا هو شكل حياتها من الآن فصاعداً، وبينما كنّا نتجه في آخر اليوم إلى منطقة جسر الرئيس لركوب ميكروباص إلى جرمانا، بدأت تروي أنّها كلّ يوم، تمشي وتنظر إلى الأوتوستراد في الأسفل وتبتسم قليلاً لجمال المشهد من أعلى. على يسارها، ترى فندق الفورسيزنز وحديقته، والنهر والمتحف الوطني على الجهة المقابلة، وبينهما أضواء عشرات السيارات المسرعة، وخلفها جبل قاسيون. تشعر حينها بنوع من الدهشة، الدهشة ذاتها التي شعرت بها عندما رأت المكان لأول مرة في زيارتها الأولى من حمص إلى دمشق مع أمّها. تحبّ هذه الدقائق الأخيرة من كلّ يوم، المترافقة مع الموسيقى في سمّاعاتها، وتصفه بأنّه المشهد الوحيد الذي لا تمانع أن يتكرر إلى الأبد.

بقية اليوم ترويه لي وكأنه تحفظه عن ظهر قلب. تعود إلى منزلها المتواضع في جرمانا، تنتظر ساعة الكهرباء مقاومةً النعاس والتعب، تسخّن الماء للاستحمام وتشحن بطارية الكهرباء والموبايل، تشغل الغسّالة أحياناً، تمسك بهاتفها المحمول، تستلقي بعد ذلك لتنام ست ساعات تقريباً، استعداداً لعيش اليوم ذاته غداً.

كثيراً ما تتصفّح الفيسبوك قبل النوم، تضغط على ذكريات اليوم، في العام السابق كانت تحتفل بعيد ميلاد صديقتها التي سافرت مطلع هذا العام، وقبل عامين، كانت في رحلة مع بعض الأصدقاء القدامى إلى بلدة معلولا. تبتسم وتغلق هاتفها، تغمض عينيها وتبدأ بالتفكير بجرأة أصدقائها الذين ودّعتهم واحداً تلو الآخر خلال موجة النزوح التي بدأت عام 2013.

تسأل نفسها، أين هم الآن؟ تسترجع إحساسها بالخوف من طريق البحر، والتكلفة العالية لهذا الطريق الذي كان الملجأ الأخير للبعض. فكّرت حينها أنّها ستنهي دراستها قبل السفر، وربما، ستكون البلاد أفضل حالاً بعد بضع سنوات. وللأسف، ازداد وضع البلاد سوءاً بعد تخرّجها، وأغلقت جميع سبل الخروج منها، فعلّقت أحلامها وطموحاتها حتى إشعار آخر.

تقول رنا إنّ دمشق أسوأ مدينة للعيش، وهي بالفعل كذلك بحسب تصنيف سبل العيش العالمي، وتقول أيضاً إنه ليس من الغريب أن يلجأ الشباب هنا إلى السفر عند أوّل فرصة تتاح لهم، دون التفكير في تلك الوجهة، وعند سؤالهم عن مدى صوابية قرارهم هذا، يكون ردّهم واحداً، “أكيد أفضل من هون”.

على الرغم من هذا اليقين التام بحتمية السفر، إلّا أنّه مازال مستحيلاً بالنسبة لها، إذ تتراوح تكاليف الحصول على تأشيرات السفر إلى البلاد التي مازال يمكن الوصول إليها بين 1500 دولار (أربيل) إلى 13000 ألف دولار (ألمانيا) كمعدّل وسطي، وهي أرقام مرتفعة جداً بالمقارنة مع الدخل، ولا يمكن تحصيلها إلا ببيع الممتلكات أو اللجوء إلى الاقتراض.

“ماذا الآن؟ لا وسيلة للخروج من هنا في الوقت الحالي لكن وضعي محمول، أنا أعمل، حقّقت حلمي بالعيش لوحدي، وبقي لديّ بعض الأصدقاء، ولكنّي لا أستطيع تحمّل اضطراري للمساومة على أبسط مسلّمات الحياة، كهرباء وغاز ومواصلات وتدفئة وعشرات الكوابيس اليومية، وكثيرا ما أسأل نفسي: في حال استطعت الخروج بمعجزة، هل سأجد الطاقة الكافية للبدء من جديد والتأقلم وتعلّم لغة غريبة؟ هل تأخّر الوقت حقاً؟ لا أعلم، يجب أن أحاول على الأقل”.

أبحث مع “رنا” في قاموسي ونعثر على كلمة أليجيا Alazia، الخوف من أنّك لن تستطيع أن تتغيّر بعد اليوم.

في غرفة في عمارة قديمة في حيّ ركن الدين، تجلس “زينة”، 28 سنة، على سريرها، تستعد لما تسمّيه “طقوس السهرة”، تحضّر مشروب المتّة بجانب صحن البوشار، ولتحصل على جرعتها اليومية من الضحك والرومانسية، تشاهد مسلسل “How I Met Your Mother” للمرّة المئة على حد تعبيرها.

“يبحث بطل المسلسل “تيد” عن فتاة أحلامه على مدى تسعة مواسم، وهو شعور بتُّ أعرفه جيّداً، فأنا أيضاً أشعر أنّي عالقة في الموسم الأخير من مسلسل رومانسي طويل، على أمل أن يظهر شاب أحلامي عند لحظة استسلامي. أبدأ بطلاء أظافري، اليوم اللون البنفسجي، وأذكر كلام شاب أحببته سابقاً، كان يتغزّل دائماً بجمال يديّ، والآن، أفكّر إن كنت سأنسى هذه الكلمات يوماً ما”.

تسترجع زينة وجوه العابرين في حياتها، كلّ مرّة شعرت بأنّها عثرت على ضالتها، كلّ لحظات الحبّ والفرح التي عاشتها، وكيف أنّها كلّما كانت تغرق فيها أكثر، كانت النهاية أصعب وأعقد. تخاف أنّها تخسر شيئاً منها في كلّ علاقة تخوضها، وتخاف أن تفقد القدرة على كتابة قصة حبّ بعد اليوم. تشبّه الأمر بحوار علق برأسها من فيلم، يشرح فيه الرجل لابنه شيئاً عن العلاقات، وأنّنا نحاول تجاوز مشاعر الحزن والفقدان عند نهاية العلاقات بأسرع وقت ممكن، ولهذا تدريجياً، نفقد القدرة على الشعور بأيّ شيء.

في الصباح التالي، تسند رأسها على نافذة الميكروباص في طريقها نحو عملها في أحد البنوك، تنظر إلى الركّاب خلسة، وتحاول إحصاء عدد الشباب المتواجدين في الحافلة. تسترجع حلمها بالحبّ والزواج وتأسيس عائلة منذ أن كانت طفلة، الحلم الذي يبتعد عنها شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت. فهي تبحث الآن عن شخصٍ تتوافق معه بعمر مناسب، ولكنّ السنين تمرّ دون أن تصادف شاباً واحداً يمكنها تأسيس علاقة جدّية معه، فتجد الغالبية إمّا يفكّرون بالسفر ولا رغبة وقدرة لديهم على الارتباط الآن، أو أنّهم يخدمون في الجيش أو متخلّفون عنه، أو أنّ موضوع الزواج عندهم مؤجّل بسبب أوضاعهم المادية الصعبة.

مع بداية موجة النزوح من سوريا عام 2013، سافرت أعداد هائلة من الشباب الذكور الذين ولدوا بين عاميّ 1985 و1994 تقريباً لأسباب عدة، أوّلها تجنّب التجنيد الإجباري. كان معظمهم مستعدين تماماً نظراً لإنهائهم مرحلة الدراسة الجامعية أو لأنّهم بدأوها للتو، فكانت تلك الفترة ذهبية للقيام بشيء كهذا.

تخجل أحياناً من الحديث عن هذا الموضوع، فهي لا تريد أن يسخر الناس منها او اتهامها بأنّ همّها الوحيد في العالم هو الزواج، ولكنّها لا تستطيع إخفاء حزنها عند جلوسها مع أشخاص يعيشون قصة حبّ، فقد أصبح هذا الموضوع هاجساً يلاحقها بين الحين والآخر.

“أبلغ اليوم التاسعة والعشرين من عمري، ويُهياً إليّ مؤخّراً أنّي سأبقى وحيدة إلى أجل غير مسمّى، نعم أرغب بالزواج، ولكنّي أريد أن أشعر بالحبّ أيضاً. لقد أحببت شاباً لم أقابله بشكل شخصي، تعرّفت عليه على الفيسبوك، تحدّثنا لثلاثة أعوام قبل أن نستسلم لحقيقة أنّنا لن نلتقي قريباً، وانفصلنا. كنت أبكي يومها وأقول إنّي لم أعد أومن بالحبّ عندما قال لي صديقي: الحبّ موجود، ولكن ليس هنا. أتمنّى ألّا يكون على حق”.

تحوّل موضوع قلّة عدد الذكور بالنسبة للإناث في دمشق إلى نكتة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وهناك على ما أعتقد أكثر من صفحة سورية تحمل اسم “كوكب زمردة”. يمكن بجولة صغيرة ملاحظة امتلاء مدرجات الجامعة والمواصلات وحتى أماكن العمل بالإناث بأعداد تصل إلى ثلاثة أضعاف عدد الذكور الموجودين. من يجد الحبّ هنا، يتشبّث به بكلّ ما لديه، وإن عنى ذلك سنوات من الانتظار. فنرى أعداداً هائلة من اللواتي ينتظرن أوراق لمّ الشمل من أزواجهّن المسافرين، وذلك يستغرق من عام إلى أربعة أعوام.

لقد تحوّل انتظار السنين إلى أمر طبيعي، سنين تمرّ دون إنجازات تُحسب أو فائدة تُرجى. تشعر فيها النساء بأنّهن عالقات في الانتظار، ومهما حاولن صرف تفكيرهنّ عنه، إلّا أنّه يتحكّم بكل جوانب حياتهن دون إرادتهن.

نتفق أنا و”زينة” على مفردة كودوكلازم Kudoclasm، عندما تصطدم أحلام العمر بالواقع.

انتظار ورقة

يبدو حي باب شرقي وكأنه حيّ في بلد آخر. في الليل تختنق شوارعه بالسيارات الفارهة، تخرج من مكبرات الصوت موسيقى صاخبة، تضيق الأرصفة على المشاة مرتادي السّهر في المطاعم والبارات، وفي أكثر من بار يصل سعر زجاجة البيرة الواحدة إلى تسعة آلاف ليرة سورية أي ثلاثة دولارات تقريباً.

ليس بعيداً عن صخب الاحتفالات وقرع الكؤوس والرقص، يعيش “أيهم”، 29 سنة، في غرفة صغيرة بالإيجار في بيت عربي، غرفة بإضاءة خافتة، وحيطان تكسوها رسوماتٍ غير مكتملة. تتحوّل الغرفة بالنسبة له إلى “حصن وسجن” في الوقت ذاته، فحركته مقيدة في مناطق محدّدة، يتجنّب الشوارع الرئيسة أو التنقّل إلّا عند الضرورة القصوى، ويكتفي بالعمل كمصمّم غرافيكي عن بعد كي يغطّي تكاليف الإيجار والطعام وحاجاته الأساسية.

لقد انتهت صلاحية وثيقة تأجيله للخدمة الإلزامية منذ بضعة شهور، وهو ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من مناقشة رسالة الماجستير ليتقدم بعدها إلى رسالة الدكتوراه ليستأنف حياته ويتمكّن من الحصول على تأجيل دراسيّ جديد يكسبه بعض الوقت. من غير الممكن أن يحصل على إعفاء من الخدمة الإجبارية. يُعفى حسب القانون من أتمّ خدمته من 5 إلى 10 أعوام، أو الشاب الوحيد لأحد والديه، أو المصاب بأمراض معينة، أو دافع البدل النقدي، الذي تترواح قيمته بين 4000 دولار و 10000 دولار حسب الحالة.

سأله صديقه ذات مرّة، لو كان بإمكانه التحكّم بشيء واحد ماذا سيكون؟ أجاب بأنّه سيختار التحكم بالوقت، فهو يشعر أنّ عقارب الساعة تتحرّك أسرع فأسرع كلّما تقدّم بالعمر، دون أن يصل إلى غايته. لم يحلم يوماً بالكثير، بل مؤخراً، باتت أحلامه تقتصر على العيش في مكان هادئ يمتلك فيه مرسمه الخاص وحسب.

يفتح باب البيت المهترئ، نتمشى في أزقّة باب توما الضيّقة، متجهين نحو بار صغير هو الأرخص في المنطقة لنلتقي مع صديقه، فهذا هو النشاط الوحيد الذي يستطيع القيام به الآن. مع نهاية زجاجة البيرة الثانية، يتوقّف عن الكلام، يشعل سيجارة أخرى، وينصت إلى أغنية أم كلثوم المنبعثة وسط ضجيج الجالسين في البار، ويُفكّر كيف لأغنية واحدة أن ترجعه إلى شرفة منزل أهله في اللاذقية، وإلى تلك الأيام التي كان يعيش فيها حياته بحرية تامّة كطالب جامعي لا يقف في طريقه شيء ولا يعود إلى غرفته إلّا لينام. “وسيبني أحلم يا ريت زماني ما يصحينيش” يتمتم هذه الكلمات، ويستأذن مني ومن صديقه متجهاً نحو بيته.

يولّد أسلوب الحياة هذا مشاعر معقدّة، كالغضب والخوف والضجر العميق، ولكن قد يكون أقساها شعور الاستسلام التام لما قد يحدث في أيّ لحظة، دون أي إرادة أو قدرة على التحكّم بالمصير.

“لا أضمن بالتأكيد أنّي سأُقبل في الدكتوراه، ولكنّها أملي الأخير حالياً، أشعر أنّي في سباق دائم مع الوقت، أمضي وقتي هنا في العمل على رسالتي، وتنفيذ التصميمات التي لا تشبه الفنّ الذي أحبّه للشركات والمطاعم والزبائن المختلفين، أرى أهلي لساعات قليلة كل شهر أو شهرين عندما يأتون لزيارتي من اللاذقية وهذا ليس كافٍ، على أيّ حال، لا وقت للحديث عن المشاعر الآن، كلّ شيء مرهون بورقة التأجيل، وأنا عازم على الحصول عليها مهما كلّفني الأمر”.

زينوساين Zenosyne، شعور أنّ الوقت يمضي بسرعة أكثر فأكثر كلّما تقدمنا بالعمر.

في برلين، يخرج زياد، 32 سنة، من بار في حي “فيدينج” بعد ليلة احتفال صاخبة، يمشي باتجاه محطة القطار، يشعر بالجوع قليلاً فيتوقّف ليأكل وجبة سريعة. ومع زوال صوت الطنين في أذنيه، يشرد قليلاً بالصحن أمامه، لقد كلّفته هذه الوجبة مبلغاً زهيداً باليورو، ولكنّه يقارن سعرها بقيمتها بالليرة السورية، ويحسب أنّها تعادل نصف قيمة راتب أبيه في سوريا.

يحاول جاهداً تشريع أحقيته بهذه الوجبة، وأنّه لا يجب أن يشعر بالذنب الآن. يسترجع كلّ الصعوبات التي مرّ بها في رحلته الطويلة للوصول إلى ألمانيا، كل الخوف والتضحيات التي قام بها. ينهي وجبته وينطلق ليستقلّ القطار، وبعد أن يجلس في مقعده، يفكّر بما حدث منذ قليل، لقد سئم من هذه الأفكار وشعور الذنب الذي يرافقها، وكذلك من نوبات الذعر التي توقظه في الليل وهو يحلم أنه شخصاً ما يركض وراءه ليلقي القبض عليه.

منذ عامين، كان في حفلة لعدّة مغنيين عرب، وكان أحد هؤلاء المغنيين هو بو كلثوم، لم يستطع أن يتمالك نفسه عندما غنّى بو كلثوم مقطعاً من أغنية “ليل” التي يحبّها، “يلّي بتدوروا عالشمس ببلاد الغيم مغطّيها، يا حوّامين تحت السما، يا ولاد بلادي بكل ديرة، كيفنا؟”. كان مرهقاً حينها من محاولاته الدائمة بأن يكون صلباً متماسكاً أمام الجميع، فهو المغترب المستقر الذي لا يمكنه التذمّر من أيّ شيء، ملجأ أهله وأصدقائه، المصغي الجاد لمشاكلهم ومعاناتهم، وكان سؤالاً بسيطاً، “كيفنا؟”، كفيلاً بأن يجعله يدفن رأسه بين كفّيه.

يروي أنّ سفره بلا شكّ شكّل مفصلاً حاسماً في حياته، فهو الآن يعيش حياة أفضل بكثير من حياته السابقة في سوريا، يتابع المسرحيات والفعاليات الثقافية التي انقطع عنها خلال سنوات الحرب، يسافر في أنحاء أوروبا كلّما سنحت له الفرصة، ويحاول الآن متابعة عمله الحرّ كصحفي لدى مواقع مختلفة، فمساحته للكتابة هنا أوسع قليلاً، كما يقبل بأي عمل ترجمة أو كتابة يتاح له ليستطيع تأمين احتياجاته وأجرة غرفته في البيت الذي يشترك فيه مع شباب من ثلاث جنسيات مختلفة، وإن كان محظوظاً يرسل بعض المال إلى أهله في سوريا كلّما استطاع ذلك.

“أتابع أخبار البلاد يومياً لكني لا أفهم شيئاً، أشعر بالقلق بشكل دائم على أهلي هناك، أحاول التواصل معهم قدر الإمكان، لكن، يمتلكني شعور لا يمكنني وصفه عندما ينقطع الاتصال، أعلم حينها أنّ الكهرباء قد انقطعت عندهم، أعلم أنّ لا ذنب لي بذلك، إلّا أنّي لا أستطيع السيطرة على هذا الشعور.. وجه أمّي يهرم أكثر في كل محادثة فيديو، أحاول دائماً إيجاد مواضيع جديدة للحديث عنها، أطمئن نفسي بأنّ وجودي هنا له فوائده عليهم، أنا أرسل ما تيسر من المال والأدوية عند كلّ فرصة ممكنة.. لو كنت معهم لما قدرت على مساعدتهم”.

حاول زياد إرسال علبة دواء من نوع “إلتروكسين” مقطوع في سوريا لخالته التي تعاني مشاكل اضطراب في الهرمونات. استغرق الأمر أكثر من شهر لكي تصل علبة الدواء إليها. “على أيّ حال، أحاول جمع بعض المال مؤخراً على أمل أن أستطيع تأمين مبلغ يكفي للقاء أهلي في أربيل العام المقبل”.

يتفق الجميع على أنّ وضع من خرجوا من هذه البلاد أفضل في معظم الحالات عمّن بقي فيها. وفي هذه الحالة، يخجل من في الخارج من الحديث عن المشاكل التي يمرّ بها مثل تعلّم اللغة والتعامل مع مكتب العمل (الجوب سينتر) والعزلة والأمراض النفسية والكثير من البيروقراطية المجانية. يومياً يحتدم النقاش على مجموعات الفيسبوك -يقول زياد، “فإن تذمّر أحد يعيش في أوروبا تجد تعليقاً في الأسفل يقول، “ونحنا يلي بسوريا شو نقول؟”.. وكأنّما هنالك حاجة ملحّة دائماً لتذكيرنا بأنّنا نتلذّذ بالعيش، رغم مشاكلنا الشخصية وسوء وضعنا المادي وقلقنا الدائم من الترحيل أو عدم تجديد الإقامة”.

يختار زياد من القاموس كلمة كليكسوس Klexos، فنّ العيش في الماضي.

عالقون في دمشق.. ليس تعبيراً كافياً

أمشي في الشعلان باتجاه حديقة المدفع، أفكّر كيف مرّت السنة الماضية دون إنجازات تذكر، ولكن لا بأس، أعتقد أنّ الشعور بالحزن في الأيام الأخيرة والأولى من العام شعور طبيعي يخبو تدريجياً بعد مرور الشهر الأوّل من السنة الجديدة. ربّما تخبّئ هذه السنة لي بعض الأجوبة ومتسعاً أكبر للتنفّس بهدوء. أنظر من حولي إلى وجوه المارّة وأنا أتساءل، هل جميعنا عالقون بطريقة ما؟

لا أعرف تماماً، ولكنّي إلى اليوم أحبّ هذه المدينة بطريقة غريبة، جزء منّي يرغب بالبقاء أطول فترة ممكنة بعكس كلّ ما يفرضه الواقع المحيط. أسأل دائماً عن كيفية الخروج، إلّا أنّي أعرف تماماً أنّ قراري بالسفر، إن حدث، سيكون قراراً عقلانياً وبعيداً كلّ البعد عن المشاعر. قد أكون محظوظة أكثر من غيري، فأنا أعيش حياة مستقرة نسبياً بالمقارنة معهم، ولكن يبقى هنالك دائماً سؤال يدور في رأسي، أين يمكن أن أكون اليوم لو كنت قد غادرت؟

في الواقع، إنّ كلمتي المفضلة من قاموس الأحزان المبهمة هي كلمة سوندر Sonder، وهي لحظة إدراك أنّ كلّ شخص من حولنا لديه قصته المنفردة، كلّ شخص عابر في الشارع أو الباص، أو الذي يظهر في خلفية صورنا كشخصية هامشية في قصة كلّ واحد منّا، ونحن نظهر كذلك في صوره وقصته.. ولو أن القصة تدور حول شعور مشترك هو شعور “العالق”.