“المئذنة البيضاء”.. الأدب عندما يكون مُخلصًا لذاته/ سوسن جميل حسن

رواية “المئذنة البيضاء” للكاتب السوري يعرب العيسى، الصادرة عن دار المتوسط، تبدأ منذ صفحتها الأولى بحفر حوض يتسع على طول السرد، 424 صفحة، لكل ما يمكن أن يخطر على بال القارئ من احتمالية تشكل قذارات البشر، فهي لا تنتمي إلى ما سمّي بتيار الواقعية القذرة، إنما ترسم واقعًا قذرًا يجعل شعوبًا بكاملها تغرق في مستنقعه، واقع شرايينه الأساسية المال والرذيلة والقوادة والسياسة ورجال الدين، فلا تستطيع هذه الشعوب أن تتصور سبيلًا للخلاص خارج الدين والتطيّر، حتى لو قامت بثوراتها.

غريب الحُصُو، أو مايك الشرقي، أو الشيخ غريب، هم الشخص ذاته، إنما موزّع على سنين تشكّله، أو على تاريخه الشخصي الذي انبنى وفق تاريخ عام لبلاده سورية وللمنطقة، وللعالم في تحوّلاته منذ ستينيات القرن الماضي، والعولمة التي خلقت صراعات أخرى وتناحرات بين القوى العظمى وتلك الصاعدة، كان لمنطقتنا القسم الأكبر من ويلاتها.

وهي بقدر ما تبدو معنيّة برسم شخصية رجل ما، وتتبّع مصيره، بقدر ما تنغمس في الحالة السورية والإمساك بخيوط عديدة لشبكة من الظروف والعوامل والأحداث التاريخية التي شكّلت الحالة السورية وأسّست المقدمات لما وصلت إليه في عام 2020، الذي انتهت فيه الرواية.

ذات يوم من آب/ أغسطس 1984 غادر دمشق الشاب الجامعي الفقير المطرود من غرفته المستأجرة مع عمال آخرين لأنه لا يستطيع دفع الإيجار، إلى لبنان بحثًا عن عمل، “بعد أن دفعته هذه البلاد من صدره بقرف في كل لحظة بعد الاثنتين وعشرين سنة التي عاش فيها”. وصل بيروت “المدينة التي تثقّبُها الحرب”. ومن هناك ابتدأت رحلة مصيره، مدفوعًا بشعور منحته إياه ورقة العشرة دولارات التي قبضها أجرًا عن أوّل يوم عمل لم يتكرّر في مدينة ملاهٍ، احتفظ بها كتعويذة، بعد أن سكنت قلبه صورة هاملتون المرسومة عليها، ومن هنا تقدح الشرارة الأولى.

ثم عمل في فندق كان قد بناه أحد المغتربين اللبنانيين العائدين إلى بلادهم في ستينيات القرن الماضي، الخواجا دريان، مدفوعًا بطموح الحداثة وهو عائد من باريس، إلّا أنه مات بعد افتتاح الفندق بثمانية أشهر فباعه ابنه، وريثه الوحيد، إلى “قوّاد” رخيص اسمه قسّام، صار يُدعى بعدها الشيخ قسّام، واستثمر الفندق بتجارة المتع محليّا، وللوافدين خاصة من العراق ودول الخليج، وشاع اسم الملهى الخاص باسم سمراء البادية، ونسجت عنه الحكايات التي تدغدغ خيال الراغبين وتثير شهيّتهم. وبرع الشيخ قسام الغارق بمتعه، في سلبهم أموالهم وتكديس ثروته التي سيرثها غريب الحصو، بعد أن صار اسمه مايك الشرقي ليليق بعمله الجديد، وبعد أن قاوم الفندق الحرب والقصف وبقي صامدًا، بل إن المتحاربين كانوا يجتمعون فيه والحرب تمرّ من قربه فقط.

غريب الحصو الذي مات أبوه إعدامًا لأنه حاول الفرار من الحرب، وتخلّت عنه أمه التي تتزوج كثيرًا، وربّته عمّة والده التي يدعوها جدّته، اشتغل بداية في كل الأعمال الوضيعة لدى الشيخ قسام، إلى أن وثق به ورقّاه ليصبح مشرف موظفين في ملهى سمراء البادية مع اسمه الجديد مايك الشرقي. ثم لمعت الفكرة في رأسه: “أدرك بغريزة آكل الجيف، أن الحصول على الفريسة لن يكون بالانقضاض، بل بالترصّد”. فامتلك مفاتيح الشيخ قسام تقريبًا.

يموت الشيخ قسام ولديه ابنتان وارثتان كان قد تزوجهما ابنا زعيم سياسي، وهو زعيم روحي واقتصادي وعسكري لطائفة الشيخ قسام أيضًا، عرف مايك الشرقي مفاتيح الشيخ قسام الغارق في المتع والمتاجر بها، فزوّده بما يُغرقه منها من أفلام ومجلات إلى كل ما يتعلّق بالجنس ليتكشّف عن قوّاد موهوب، ويتحول من طالب فلسفة إلى طالب دعارة. وخلال أربعة أو خمسة أعوام صار يملك من المال ما لم يكن يخطر له أنها موجودة في العالم الحقيقي، وصار يدير شبكة علاقات معقدة انتقلت إليه جاهزة من معلمه العجوز، وحسّن منها وحوّل كثيرًا من جلسات اللهو والمجون إلى جلسات عمل وصفقات، وأهم شيء أنه اكتسب ثقة معلّمه.

مات الشيخ قسّام عاريًا وهو في السرير مع فتاة سورية كان قد ألقاها قدرها في الملهى، ومن هنا بدأ مايك الشرقي يضع الحروف النهائية على عنوان هدفه، استطاع السيطرة بالاختلاس والتزوير على معظم ملكية الشيخ قسام، وشارك صهريه إسكندر وراضي بالقسم الذي أبقاه من دون أن يسرقه من التركة، خاصة بعدما بدا أن هناك نهاية وشيكة للحرب اللبنانية تؤكدها الاتصالات الحثيثة بين السوريين والسعوديين والفرنسيين والأميركيين، وأن عليهما التخلص من التركة المشينة لوالد زوجتيهما، والتفرغ لمفاوضات أكبر ستحدّد من سيكون له المستقبل السياسي في لبنان ومن سيخرج من المشهد.

بدأ مايك استثماراته التالية بموجب حكمة استقاها من تجربة سنواته الخمس السابقة: الاستثمار الأفضل لأجساد النساء ليس الإيلاج فيها، بل الولوج عبرها إلى عقول الرجال وإراداتهم.

اليوم الذي انتهت فيه الحرب اللبنانية، الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 1989، كان اليوم المقرر لافتتاح الأوتيل بعد انتقاله إلى مايك الشرقي وتغيير اسمه من مازا هوتيل إلى أبولو هوتيل، و”انعقد مجلس النواب وانتخب رئيسًا جديدًا، ونجح مايك في صنع فندق جديد، كلاهما يخفي وظيفته الحقيقية”.

جبار عبد القادر، العراقي، من رواد الملهى المغدقين، كان له بيت في اليرزة، واكتشف مايك “أن الحقائب المحصنة التي تأتي مع الضيوف وتخرج من الفندق، كانت تذهب في الحقيقة إلى قيادة الجيش في بعبدا أيام الحكومتين”. ومتّن علاقاته مع ضباط الجيش السوري أصحاب النفوذ الأكبر في منطقته، أمن لهم ما يحتاجون مقابل تأمينهم الحماية له. ثم بدأ باستثمار الأوراق التي تركها الشيخ قسام في مخبئه ليبتز بها السياسيين، ومنهم النائب رغيد المتيني الذي كان قد تورط بتهريب النفط من سورية بالاتفاق مع المسؤولين السوريين، وهو المناهض الشرس للوجود السوري في لبنان. بالمال والنساء استطاع أن يشتري الحماية والسياسيين والإعلام وصناعة نجوم الفن، وحصل على الجنسية اللبنانية. المواطن اللبناني مايك الشرقي “مدّ قامته إلى طوابق أعلى في شبكة الأعمال المعقدة التي غلفت بلده الجديد بعيد الحرب، بدأ بفهم لعبة التوازنات من داخلها”.

ثم كان غزو العراق للكويت، وكيف التقط مايك الشرقي اللحظة المناسبة ليبتزّ الكويتيين الفارين من الحرب عن طريق أبو الصقر، الذي تبين فيما بعد أنه مسؤول عن بعض الملفات السرية للحكومة، ومنها مراقبة الوجود العراقي في لبنان. لكن مايك كان قد رتب صفقات لشراء ممتلكات الكويتيين من قبل رغيد المتيني وبعض السوريين، عقد الصفقات وحقق الأرباح وأنشأ شركات مستفيدًا من هذه الحرب. لكن الضربة كانت عندما صدر قرار بإلغاء الدينار العراقي الكويتي بسبب ما نهب منه ودخل البنوك العراقية، وكان قد قبض شيكات بأرقام كبيرة من أبو الصقر الذي اختفى فجأة، فأصيب بانهيار دخل على إثره المشفى، وهناك التقى بالراهبة التي نذرت نفسها لخدمة المرضى والمحتاجين، عايدة التي تتبنى طفلة مجهولة الأبوين هي رفقة. التقط اللحظة أيضًا بعد أن أيقظت عايدة في نفسه فكرة الخير، فقايض الرب في داخله بأن يفعل الخير كي يحمي الجانب الشيطاني لديه. تزوج زواجًا صوريًا من عايدة في قبرص وتبنى معها رفقة التي ستنكره عندما تعرف حقيقته، حيث سيلتقي هناك مع شاب سوري يساري ملاحق سياسيًا، وسيشتريه كما اشترى غيره بالمال ويقيم مشاريعه هناك، بعد ان كان استثمر في دبي، المدينة التي تشتري المستقبل، ولا تسأل عن مصدر المال، تجذب كل من يريد أن يبيّض عملته، ومنهم أصحاب الأموال الروس الذين ورثوا الاتحاد السوفييتي بعد انهياره. وبعد أن كان قد وجد أبو الصقر وعقد معه صفقة حوّل الدنانير التي فقدت قيمتها إلى دولارات عن طريق شراء المتنفذين أيضًا في العراقز لكن أبو الصقر ألقي القبض عليه، ومايك الشرقي هرّب أمواله وحصة شريكه وكنوزه إلى أماكن عديدة، وفي آخر المطاف إلى الصين القادمة بقوة من أجل الاستثمار في سورية. ليبدأ حلم مايك الشرقي بسورية الغد، بعد أن كانت الانتفاضة قد بدأت فيها، سورية التي لفظته عاد إليها من دون أن يفقه إن كان كي ينتقم أم ليبني ميزانه الروحي، بعد أن صار إمبراطورًا ماليًّا، بنى إمبراطوريته في مستنقعات الحرام والرذيلة والمؤامرات والدسائس والفساد، التقط نبض العالم وكيف تُصنع سياساته، عرف المفتاح، إنه المال القادر على شراء أعتى النفوس وأكثرها حصانة، حتى إنه امتلك البحار وبنى مراتع الفساد والرذيلة والمال في بواخر عائمة لا تخضع لقوانين البر. وفي سورية اشترى، عن طريق “شركة الصين للشرق الجديد للاستثمارات المساهمة المغفلة”، العقول والنخب الثقافية، العلمية والأدبية والفكرية والدينية ليشكل مؤسسة “معًا” لخدمة مشاريعه. اشترى القادة من المتحاربين، وساند الأطراف المتصارعة بين فصائل تقاتل النظام، وشهداء الجيش، وشكّل كتائب مهمتها مؤقتة، تمارس دور الفصائل المحاربة للنظام، تدفعه إلى قصف الأحياء كي يشتريها بعد دمارها من أجل أن ينهض بمشروعه العمراني مكانها، في دمشق القديمة، باب شرقي، حيث شغلتْه الميثولوجيا التي تقول بأن المسيح سينزل فيها بعدما يقود المسيح الدجال البلاد إلى الفجور والدمار، وكانت المئذنة البيضاء قد شغلت تفكيره بالأسئلة قبل أن يغادر البلاد.

تنتهي الرواية، بعدما ذاع صيته، الشيخ الغريب، في دمشق كمحسن وصاحب أيادي خير للمحتاجين، بل صار هو الذي بشر به الرسول الكريم، وصارت الروايات تحكى على أنها حقائق، وتشكّلت السرديات الخارقة عنه، وأنهم سمعوا صوت بكاء يشق السماء والقلوب “ربِّ أنزل نبيّك على بابنا، أنزل غفرانك على إثمنا، وأضئ بصيرتنا بإشارة منك، وألهمنا يا رب متى نرفع الأعمدة شرق دمشق”. وشرق دمشق هي المساحة التي دمرتها الطائرات بتدبير منه وامتلك الباقي بالرشوة وشراء الذمم الرخيصة للمسؤولين، بين حكوميين ورجال أوقاف.

ها هو الآن، رجل في الثامنة والخمسين، قضى ستة وثلاثين منها في ارتكاب المعاصي ونشرها، يحضّر صكوكًا لمئات العقارات من دون اسم للمتنازل له، صك يوقف نصف أراضي شرق الباب الشرقي للأوقاف المسيحية والمسلمة، عشرات الشيكات المصرفية لمساجد وأضرحة وكنائس وبطريركيات وأبرشيات، ودور أيتام وغيرها.

بينما فقراء دمشق ينتظرونه، ووكلاء أعماله ورجاله يبحثون عنه لمنعه من هذا التهور والجنون، كان يجلس صباحًا متكئًا على عمود روماني، حيث كان حافيًا منذ ستة وثلاثين عامًا ووجد حذاء في إحدى الحاويات انتعله وسافر إلى بيروت، تقابل أمامه جيشان، جيش الفقراء المنتظرين شيخهم، وجيش موظفيه ورجال إمبراطوريته المالية، التقى الجميع عند الباب الشرقي تمامًا، أرضى الجيشين، وانتهت المعركة قبل أن تبدأ، “واستعاد كل أحدٍ نبيّه”. “أرواح بشرية معذبة، تحمل المسيحين معًا، تعبر بين عدمين، لتتوجّع كلّ يوم من شجاراتهما التي لا تنتهي، وتبادل الانتصارات بينهما على مدار الساعة”.

تنتهي الرواية بالقول: “الملحمة الكبرى تحصل كلّ يوم. هذه المرة وقعت عند الباب الشرقي تماما، وانتهت تحت عين المئذنة البيضاء، ولذلك كان على أحد ما أن يرويها”.

وها هو يعرب العيسى يرويها على لسان راوٍ كان يريد أن يكتب بحثًا استقصائيًّا عن غريب الحصو، مايك الشرقي، جمّع ما استطاع من وثائق حوله، وهرّبها ناجيًا بنفسه من رقيب مؤكّد لو بقي في سورية، وصل لبنان مقتفيًا أثر هذا البطل الروائي، لتخرج من بين يديه رواية بدلًا من التحقيق، وليبرّر أداء الروائي العالم بكل شيء قال إنه ترك لخياله أحيانًا أن يتكهّن ما في النفوس، وأن يأسره الشغف بالحكاية فيفترض إجابات وينساق إلى أوهام، لذلك كان لا بدّ من تسمية ما كتب رواية، وكان له أن يلعب دور الراوي العليم.

برع المؤلف في رسم الشخصيات، والولوج إلى بنيانها النفسي وتراكيبها الذاتية، فعدا شخصية مايك الشرقي، كانت معظم الشخصيات مرسومة بإتقان ومؤثرة، لكنه استطاع أن يخلق شخصية ربما ستبقى في الذاكرة لفترات طويلة، شخصية غريب الحصو، كما أبدع في رسم الفضاء العام، خاصة في لبنان وسورية، الفضاء المتشكّل عبر الزمن والتاريخ والأحداث التي تصنعه، فضاء الأمكنة والمدن التي كان لها نصيبها من البطولة والهوية التي رسمها بمهارة، العالم التحتي وعالم القاع وعالم الظلام الماجن. استطاع الإمساك بخيوط السرد برشاقة ودقّة وإحكام، وعرف كيف يبرز المهم في أي حدث، وكيف يستجرّ السياسة ولعبها إلى الحلبة ليعرّيها ويعرّي السياسيين، ويكشف المسكوت عنه، إن كان من قبل السياسيين أو رجال الدين أو سلاطين المجتمع، من دون أن يترك مجالًا لفجاجة السياسة أن تنتهك أدبية السرد أو جماليّاته.

رواية يحضر فيها الواقع السوري، والأزمة السورية، مثل الأنين المكتوم الذي يمكن للقارئ أن يسمعه آتيًا من منطقة تقبع في طابق مخفي من السرد، فيستلب وجدانه ويحرّض عقله على التفكير وإعمال خياله خارج الأنساق التي رمته فيها الأزمة أو الحرب، وخارج التصنيف الجامد المعيق لما درج في وصف الحالة السورية، بين موالاة ومعارضة.

رواية “المئذنة البيضاء” عمل أدبي له أن يكون في صدارة ما كتب عن الأزمة السورية، في المدونة الروائية المكتنزة إلى اليوم، بالرغم من بعض الإسهاب أو الشرح، الذي لم يفقد الرواية شيئًا من قيمتها، فهي تنمّ عن وعيٍ سياسي رصين ومتعمّق ورؤية موضوعية عن الأزمة وأسبابها ومآلاتها بعيدًا عن الاستقطاب السياسي الذي أصاب بعض مثقفينا وأصاب الوعي بالحراك بمقتل، بالرغم من نهايتها التي يمكن أن تعزز الشعور بفقدان الأمل حول تغيير الأوضاع، أو ليقول إن الثورة والتغيير يلزمها قبل كل شيء رافعة للوعي، منارة تستهدي بها الشعوب في طريقها لصناعة مصيرها.

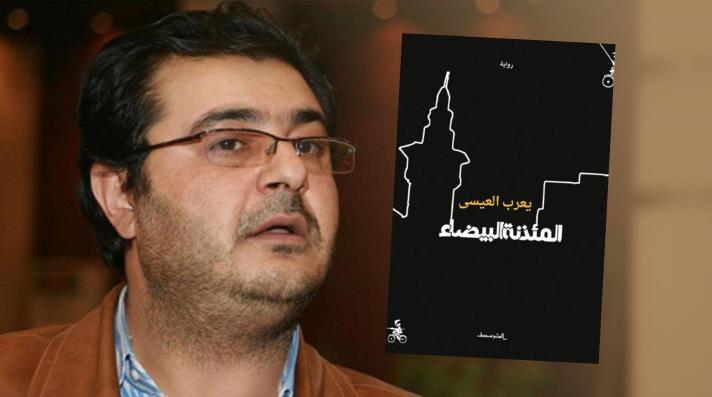

عنوان الكتاب: المئذنة البيضاء المؤلف: يعرب العيسى

ضفة ثالثة

——————————-

خرائب الرجل الواحد/ عمار المأمون

صدرت رواية المئذنة البيضاء – دار المتوسط- و التقفها القرّاء وكأنها حدث لم يسبق له مثيل، إذ تناولها الأصدقاء و«الأعداء» بالمديح والتنكيل، وبتلميحاتٍ طائفية أحياناً. لاختصار الجدل، نحن أمام عمل متخيّل، رواية وإن ضمت صوراً فوتوغرافيّة لجرائم بعينيها، فهي «رواية»، تحكي عن الرحلة شبه الفاوستوسيّة التي يتحول فيها غريب الحصو إلى مايك الشرقي، الذي أسرت حكايته الراوي كما جاء في المقدمة فانطلق باحثاً عن وجهه الذي لمحه أو لمح صورته.

غريب، الشاب شبه المتسول الذي تتملكه مئذنة باب شرقي في دمشق تنتهي سيرته وهو واحد من أغنياء العالم إثر صفقة كان قد عقدها مع الشيطان، الذي باعه غريب روحه، لعله يشتريها منه مرة لاحقاً. هذه الأسطر قد تصلح كتلخيص عجول للرواية، التي تتحرك أحداثها بين عامي 1984 و2020، بين دمشق وبيروت وقبرص وأوروبا والصين.

نذكر المعلومات الصحفية السابقة لأنه من غير المجدي كتابة عدة أسطر، مهما طالت، لاختزال 424 صفحة، وما يتخللها من أحداث وحقائق وأكاذيب وصفقات وأنواع صحفيّة، وحقائق تاريخيّة وتلفيق لحقائق تاريخيّة، كما أن التحولات التي يمر بها مايك الشرقي وسعيه لتأسيس دين جديد أو تجسيد مسيحٍ دجال مترابطة ومتعددة، تبدأ من أشد التصرفات لا إنسانيّةً ودناءةً، انتهاءاً بالدعوة إلى المحبة و الله وغيرها من حذلقات الشيوخ والدراويش.

أسطورة الرجل الواحد

أبرز ما نتلمسه في الرواية هو أزمة الرجل الواحد، ولا نقصد هنا القراءة الجندريّة، بل التحول المستحيل لمايك الشرقي، الذي لا يمكن إلا أن يكون متخيلاً، بسبب خصائص «العالم» الذي يعيش ضمنه، القسوة والفساد والعنف والجنس وكل ما ينتمي إلى «نظام أعمال الخفاء»، ثم التحول إلى «نظام الأعمال الشرعي»، وهو ما يثير الرعب فيما نقرأ، لا حكاية مايك نفسها وآراءه ومعتقداته.

يبيح العالم الذي يتحرك ضمنه الشرقي لشخص واحد فقط، أي شخص، أن يحقق ما حققه مايك من جاه ومال ورغبة بالتحول إلى أسطورة. كل التواريخ والحذلقات واللعب السردي لا تنفي أن مايك في عالم يشبه عالمنا، لكنه لا يمتلك ذات شروطه، وهنا نطلق أحكاماً أخلاقية، هل مايك شرير؟ أم عصامي يريد النجاة؟ أم مؤمن من نوع ما؟ كل هذا لا يهم لأننا في عالم بلا شروط أو حدود، سلطة الحلم والإرادة الشخصيّة والعنف الشديد هي القوى التي تهيمن وتذلل العقبات، وهذا يكشف عن المفارقة العميقة في الرواية، هل فعلاً الصفقة مع الشيطان هي ما سهّل طريق مايك وتحوله؟ أم أن «العالم» ذاته يبيح لمايك أو أي أحد أن يصبح مسيحاً دجالاً يريد إحياء الأساطير القديمة؟

خرائط من يمشي حافياً

نتعرف في الرواية على جغرافية لدمشق يألفها من لا منزل له، إذ تتكشف أمامنا المدينة بصدقها و«كذب» الراوي من وجهة نظر من يمشي فيها متشرداً، لا مُستقر له، فكل الشوارع مساحة صالحة للنوم أمام «غريب» قبل تحوله لمايك. ولاحقاً، حين عاد إليها للاستقرار، كان يفضل السير على الأقدام، والتنزه في شوارع وأزقة المدينة القديمة، وكأنه ينتمي دوماً إلى «الخارج»، الذي يبلغ أوجه في الحلم التي يتبناه ويسعى إليها، وهو إعادة تشكيل المدينة و«خارجها» ليكون إما مسيحها المخلص أو دجالها الذي يدفعها للنهاية. والملفت أيضاً أن الراوي نفسه يعيد ترتيب عناصر المدينة ومكوناتها، من قبور المتصوفة حتى المئذنة وتوزيع الشوارع، وكأن كل ما في المدينة خارج مكانه، وما يضبط الحركة ضمنها هو الحذاء ومدى اهتراءه، والطاقة التي يختزنها طعام الشوارع. أما البصر، فيقيّده الإسمنت والأكاذيب. أما الكلام فيهذبه الأمن والوشاة والسفلة. أما الحلم، فهو مساحة مايك، لا رقيب عليه.

دليل استخدام المال والسيمياء

تتحول الرواية في فصولها الأخيرة إلى ما يشبه الدليل البراغماتي لتحقيق النبوءات الدينية، الذي تصبح الدولة بعمقها وظاهرها ضمنه أشبه بأداة لتحويل الحكاية إلى حقيقة، وذلك بالتوازي مع جهود مايك لتحقيق حلمه بصورة أشبه بدرس في السيمياء التاريخيّة وأسلوب تمكينها بشكل مادي، فهناك الأبحاث حول الرموز، وتداخل القطاعات المعرفية المختلفة، وحكايات السكارى والشيوخ، ثم المال لتحويل الحلم إلى واقع وخلق علاقات رمزية جديدة بين الأفراد تمهيداً للنبوءة.

هذه القراءة لوظيفة الدولة مثيرة لاهتمام، وكأننا أمام سيادة تعتمد أساطير كل من يمتلك السلطة والمال لتحريك التراب والناس، الشأن الذي تنكشف خطورته حين يقود الدولة أو المتخيل الجديد عن الدولة، رجل واحد فقط. وهنا تظهر المفارقة الثانيّة، «سوريا» المفترضة والعالم حولها الذي تدور فيه الأحداث يمكن لشخص واحد أن يحقق فيه ما يريد، وتتعمق المفارقة حين ننظر لسوريا «الرسميّة»، فهي أيضاً حلم رجل واحد، خالد، تمكن ومن حوله من تحويل نفسه إلى حكاية، وامتلاك من يعبدونه حقاً.

وُصفت الرواية في العديد من النصوص بأنها تتبنى النفس الاستقصائي، أي تكشف ما خفي وراء ما نعرفه من معلومات وحقائق عن سوريا، ثم تقديم بديل لها، متخيل كان أم حقيقية، وكأن الراوي ينزع عما نعرفه «حقيقته» ويزيحه إلى وهم آخر، فهناك حكاية سابقة على ما نعرفه، حكاية أعيد ترتيب تفاصيلها و«رموزها» وبعثرتها. وهنا يطرح سؤال: ما الذي تستقصيه الرواية؟ ما الذي يبحث عنه الراوي ويحاول نفض الغبار عنه؟ والأهم، أي «حقيقة» نأخذ بها؟، ما نعرفه عن قبر محي الدين ابن عربي؟ أو ما نقرأه في الرواية عن مكانه الأصلي على سفح جبل قاسيون ؟

لا إجابات عن التساؤلات السابقة، فتاريخ سوريا وسياسات ما بعد الحقيقة والقمع وغياب الأرشيف يتركنا أمام «تواريخ» و«حقائق» متعددة، ويمكن لكل واحد أن يختار الرواية التي تناسبه، والاختلاف «بيننا» وبين مايك الشرقي هو أنه قرر تقديم نسخة جديدة أو محدثة من الحكاية التي نتداولها، وترسيخها على الأرض عمراناً وإيماناً، وهنا نعود إلى إشكالية تلخيص الرواية التي تفاديناها بدايةً، تحت أي نوع فرعي من الرواية نضع المئذنة البيضاء؟ المغامرات؟ رواية الطريق؟ الرواية الوثائقية؟ الرواية التشرديّة؟ يمكن التقاط ملامح كل هذه الأنواع ضمن الصفحات الأربعمئة من الرواية، لكن لا أحكام ومحاولات تصنيف حالياً، إذ نقرأ على الغلاف الخلفي للكتاب نهاية التعريف عن يعرب العيسى بأن «المئذنة البيضاء هي روايته الأولى».

موقع الجمهورية