وجوه الموشور السوري فخري البارودي/ نبيل سليمان

في تقديمه لكتاب “الرحلة الأوروبية”، يصف إبراهيم الجبين مؤلف هذا الكتاب فخري البارودي (1887 ـ 1966) بالموشوري الأوجه. وفي البصريات أن الموشور، أو المنشور، وسط شفاف مثل الزجاج، وفيه يتحلل الضوء الأبيض إلى الأصفر والأخضر والأزرق، و… بالأحرى يتحلل إلى ألوان الطيف، ألوان قوس قزح، وهذا هو فخري البارودي: السياسي والكاتب والموسيقي والشاعر والمثقف، وفي يومنا هو “تاريخ يتكلم” (1960)، كما عَنْونَ أحد كتبه.

حقق إبراهيم الجبين كتاب “الرحلة الأوروبية”، وصدّره بمقدمة ضافية، حيث بدت غلبة الروائي في الجبين على المحقق، فكانت للمقدمة سلاسة السرد وحبكته ولعبه. وفي الآن نفسه جاء (التحقيق) و(التهميش) مذكرًا بهما على يد كبار المحققين للمخطوطات، من عبد السلام هارون، وحسين نصار، إلى إحسان عباس و…

ولئن كان أدب الرحلة لونًا عريقًا في الثقافة العربية، فكتاب البارودي يتألق ويتفرد في هذا اللون، ليكون واحدًا من غُرر كلاسيكيات أدب الرحلة، مما يلاعب أيضًا فن الرواية العربية في يفاعته. وقد كتب إبراهيم الجبين بحق أن البارودي “جعل من نفسه بطلًا لروايته في مختلف محطات رحلته، ومن حوله تدور الحكايات، وعنده تتقاطع الخطوط”. ولكن قبل أن نخلد إلى سردية البارودي، لنلق ضوءًا على هذا النهضوي الذي كان ينحو إلى الليبرالية، ابتداءً بأي من بداياته الواعدة، كانخراطه في حلقة (الناهضين) التي أسسها الشيخ طاهر الجزائري (1851 ـ 1920)، وكان من أعضائها الرعيل الذهبي من النهضويين السوريين، مثل عبد الرحمن الشهبندر، ومحمد كرد علي، وفارس الخوري. وكانت الجمعية تدعو إلى الحرية والعدالة، وتنقد الاستبداد، وقد لوحق أعضاؤها بتهمة الخيانة، كما فصّل إبراهيم الجبين في هامش من تحقيقه لرحلة البارودي.

من المحطات الهامة في حياة البارودي، وما أكثرها، تأسيسه لـ(مكتب البارودي للدعاية والنشر) سنة 1934. ومنه أعلن صاحبه (الثورة الفكرية) ضد الطائفية والعشائرية، وفضح المجازر الصهيونية، وجعل في المكتب قسمًا للخرائط الطوبوغرافية السورية في مختلف المراحل، وقسمًا لفلسطين. كما كانت للمكتب لجنته السياسية ولجنته الثقافية التي تعنى بالمواهب الشابة والفنون والتمثيل والغناء والعزف والرياضة، ولجنة اقتصادية تعنى بدراسات الصناعة والتجارة والنقل والجمارك. ومن إبداعات فخري البارودي في الشأن العام: مشروع الفرنك الذي منعه الانتداب الفرنسي على سورية. وكان مشروعًا لجمع التبرعات الصغيرة لتمويل أنشطة ثقافية وسياسية. وقد أسس البارودي مع منير العجلاني حركة الشباب الوطني كميليشيات لحزب الكتلة الوطنية، وتصدى لها الانتداب الفرنسي أيضًا.

من قبل كانت في حياة البارودي محطة حكم الانتداب عليه بالإعدام وفراره إلى الأردن، وانضمامه إلى الثورة السورية الكبرى (1925)، وتبرعاته لثورات إبراهيم هنانو، والشيخ صالح العلي، حيث باع أربع عشرة قرية من ممتلكاته لتوفير التمويل. وقد ساهم مع عبد الرحمن الشهبندر في تأسيس حزب الشعب عام 1925. وفي عام 1936، حضر إلى دمشق إلياهو ساسون، وإلياهو إبشتاين، والتقيا بالبارودي، وعرضا المساعدة في الاستقلال مقابل المساعدة في تهدئة الثورة الفلسطينية آنئذٍ، فرفض. وفي تلك السنة، اعتقل البارودي، ونفي إلى الحسكة. وبعد سنتين، كانت له رحلته إلى نيويورك للمشاركة في المعرض الدولي الأميركي، مما رفضته الحكومة، لكنه سافر ورفع العلم السوري.

لم يكن فخري البارودي سياسيًا فقط، وربما: ليس أولًا. فمن المحطات غير الثقافية في حياته تقديمه، باسم مستعار، مع الشاعر الفلسطيني، إبراهيم طوقان، برنامجًا ثقافيًا للأطفال من إذاعة القدس. والأهم هو تأسيسه للنادي الموسيقي السوري الشرقي، وهذا النادي الذي قرر وزير المعارف ميشيل عفلق، لعله أكبر مؤسسي حزب البعث العربي قبل أن يصير حزب البعث العربي الاشتراكي، إيقاف ميزانيته، فرد فخري البارودي بالاستقالة من مجلس النواب. وفي عام 1950، أعيد افتتاح المعهد، ودرس فيه على يدي البارودي المطرب الشهير صباح فخري، واسمه صباح أبو قوس، لكن فخري البارودي جعل له من اسمه الأول لقبًا، فصار صباح فخري. وكان للبارودي دوره في تحويل رقص السماح من حلقات المتصوفة إلى مدارس البنات عام 1951، بالتعاون مع عادلة بيهم الجزائري، رئيسة الاتحاد النسائي آنئذٍ.

ومن بعد صارت الموسيقى الشاغل الأكبر للبارودي، وفي هذه المرحلة وضع “المعجم الموسيقي الكبير”. وفي سنة 1964، نشر كتاب “الطبيخ ومعجم المآكل الدمشقية”، واستغرق في كتابة مذكراته التي بلغت سبعة أجزاء، واحترق أغلبها مع ما احترق في بيت فخري البارودي عندما تقاذفته القذائف أثناء محاولة الانقلاب العسكري في 18/ 7/ 1963، فانتقل البارودي إلى بيت جديدٍ، حيث قضى. ومما قيل في رحيله ما كتبه الشاعر العراقي، أحمد الصافي النجفي: “مات وجه دمشق، مات كرم دمشق، مات أناقة دمشق، مات وفاء دمشق (…) مات الموحد بين الأرستقراطية والديمقراطية. مات حبيب الأكابر والصعاليك. مات حبيب الشعب. مات زعيم الشعب”.

ذاك هو الموشور السوري فخري البارودي، وتلك هي بعض وجوه الموشور وألوان الطيف/ قوس قزح، والتي صاغها إبراهيم الجبين في سردية تلوح للرواية، وإن تكن هوامش المحقق لم تفتأ تقاطعها. والحق أن هذه الهوامش تصلح لأن تكون كتابًا خاصًا، بالدرجة الأولى، بدمشق.

بدأ فخري البارودي كتابه “الرحلة الأوروبية” كما في رواية: “في صباح يوم من أيام الخريف سنة (…) طرق شاب غريب باب دار آل الشويكي…”. وإذا لاحظنا أن الريادة الروائية في سورية قد فترت بعد فرنسيس المراش، ونعمان القساطلي، وأقرانهما، فإن أهمية سردية البارودي تتضاعف. ومن العلامات الكبرى لهذه السردية العين الواصفة المدققة طوال مسار الرحلة من دمشق إلى حيفا ويافا، إلى بورسعيد والإسكندرية، إلى نابولي ومرسيليا وليون، وبخاصة: باريس، ثم في العودة: ميونيخ وفيينا وبودابست وبلغراد وصوفيا والآستانة، فدمشق. والكاتب يطوي الزمن طيًا في سرديته. وبضمير المتكلم يتحدث عن نشأته وأسرته ومحيطه ومدينته ومدرسته، قبل أن يشب ويغامر بإصدار جريدة من دون أن يستشير أحدًا، وقد سماها “حط بالخرج” مستهديًا بجريدتي “أبي نظارة”، و”المسمار” القاهريتين. فغضب والده، وأقسم على أن يطرده إذا ما نشر فيها باسمه الصريح، فسلمها إلى عارف الهيل.

لتصحيح القول بأن “حط بالخرج” هي أول جريدة ناقدة ساخرة في سورية، أذكر بجريدة “النفاخة”، التي أصدرها يوسف عزالدين الأهرامي في دمشق في 28/ 2/ 1909، وهذا ما يؤكده هاشم عثمان الذي يحتفظ بصورة عنها، مصححًا قول فيليب دي طرازي بصدور “النفاخة” في 28/1/1910. كما صدرت في دمشق الجريدة الناقدة الساخرة “ضهرك بالك” في 2/ 4/ 1909. ثم صدرت جريدة “أعطيه جمله” في 16/ 4/ 1909، وتستّر صاحبها على اسمه. واللافت أن تصدر سنة 1909 تلك الصحف الساخرة الأربع، ومعها الخامسة “الراوي” في 4/ 12/ 1909)، والسادسة في حلب واسمها “مسخرة”. ومن المفيد، أو الضروري، أن يُذكر أن هاشم خانكان أصدر في دمشق في 2/ 11/ 1924 الجريدة الناقدة الساخرة “حط بالخرج”. وقد كتب في عددها الأول أنها امتداد لجريدة البارودي “حط بالخرج”.

يستذكر فخري البارودي في كتابه نشأته الأسرية والمدرسية، ويخصّ مدينته بفصل (وصف دمشق)، فيتحدث عن المقاهي، وعن مسرح قهوة الجنينة، ومسرح الإصلاح خانة، ومسرح القوتلي، وعن المغنيات (لقب البلديات: السوريات)، والعوالم (لقب المصريات)، ويكتب البارودي أن معظم من عرف من أولاء من اليهود، وأن المغنية هانولا قد اشترته بربع ريال ليحفظه الله لأهله وهو وحيد. ويعد من اليهوديات بنات شطاح، ومن المسلمات الكفيفة وعازفة العود رسمية، وضاربة القانون فهمية وشقيقاتها…

يفرد البارودي لفلسطين صفحات من كتابه، ابتداءً بحيفا، ويكتب: “ولم تكن الحالة بيننا وبين اليهود متوترة، وكنا نعاملهم كبقية العناصر العثمانية”. ويستذكر فندق يعقوب ليفي حيث نزل، والجوقة المصرية الموسيقية التمثيلية في المسرح.

لفرنسا، وبخاصة لباريس، النصيب الأكبر من كتاب البارودي، حيث تتجلى وجوه أخرى للموشور، وتتقد ألوان الطيف، ونقرأ مثلًا: ” باريس جنة الله في الأرض. فيها من كل فاكهة زوجان. لا يطلب الإنسان منها شيئًا إلا وجده. هي دار العلم والعرفان، كما أنها دار الدعارة والطغيان. وهي كعبة السياح، ومنزل الطلاب، مرتع الجهال، ومقصد المحتال، ومثل البحر، الداخل إليها مفقود، والخارج منها مولود”.

ذاك هو وجه الشاب الشرقي المتعطش للمتاحف والمعرفة والفنون والنساء. وذاك هو في وجه آخر وعي الآخر الفرنسي، أو الألماني، أو الصربي، أو التركي.

ذيّل إبراهيم الجبين تحقيقه بملحق درس فيه آثار الرحلة الأوروبية على البارودي وكفاحه من أجل التحديث. وفي الملحق الثاني، عدّد المحقق مؤلفات البارودي، ومنها بخاصة “كارثة فلسطين” (1950)، و”الصلح مع إسرائيل” (1957)، و”فصل الخطاب بين السفور والحجاب”. وذكر الجبين أن للبارودي في مجمع اللغة العربية في دمشق مخطوطة كتابه “المعجم الشامي”، وله في مكتبة الأسد في دمشق مخطوطة “المعجم الموسيقي”. ووفّر الجبين للملحق الثالث من ملاحق الكتاب كشّافًا حضاريًا بحق تضمّن فهارس للأعلام والأماكن والكتب والنقود والنباتات ووسائل الإعلام والأمثال و…

لقد أعادني الهامّ والبديع في كتاب البارودي والجبين (هل يحق لي هذا الوصف؟) إلى السنوات التي أمضيتها منقبًا في تاريخ سورية خلال العقود الستة الأولى من القرن العشرين من أجل رباعية “مدارات الشرق” (1990/ 1993). وفي تلك السنوات، قرأت للبارودي وعنه ما قرأت، وأفدت مما قرأت في بناء شخصيات سليم أفندي، والباشا شكيم، وعمر التكلي، وبنات شطاح…

كما أفدت من مفاصل (مشروع الفرنك)، و(القمصان الحديدية)، والماسونية، وسواها من مفاصل حياة فخري البارودي، هذا الموشور الذي نحتاج وجوهه، والطيف الذي نحتاج ألوانه، في هذا الزمن السوري البئيس.

ضفة ثالثة

—————————–

إعادة اكتشاف فخري البارودي وتاريخ دمشق/ ياسر الأطرش

تظن أنك تعرف تاريخ بلدك وتفاصيلها، حتى تأتيك سيرة فخري بيك البارودي، فتعلم حينها أنك علمتَ شيئاً وغابت عنك أشياءُ!

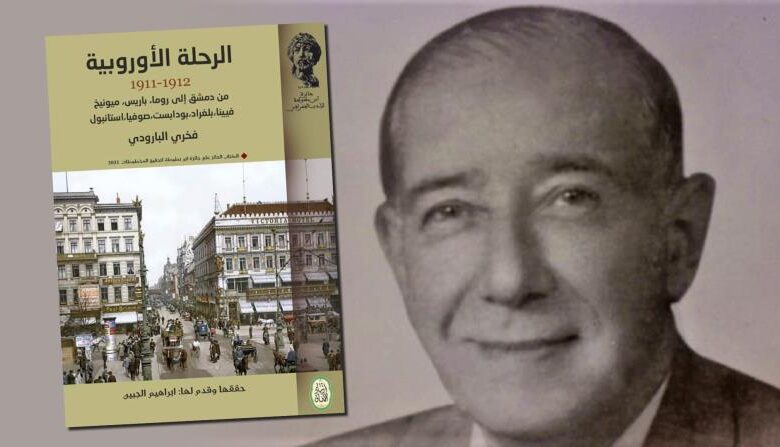

حدث هذا معي عندما قرأت كتاب “الرحلة الأوروبية” لفخري البارودي بتحقيق الكاتب والأديب السوري إبراهيم الجبين، وهو الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات عام 2021.

إبراهيم الجبين، ابن دمشق، شعر بنقصٍ ما يعتريه عندما دخل عوالم البارودي الشامية، فما بالك بمن اكتفى بنثرات من هنا وهناك عن تاريخ أقدم عاصمة في التاريخ.

ومع فخري الباروردي ومذكراته سنكتشف كمية التزوير والدجل والتشويه التي تجرعناها في المناهج التعليمية والدراما السوقية والروايات الحزبية والإيديولوجية عن دمشق، تلك التي يرسمها كلٌّ على هواه، وكأنها بلا ذاكرة وما عليها من حافظين!.

الكتابة بمنهج الحب

أدرك إبراهيم الجبين بحسه النقدي أن الكتابة عن رجل عبقري منفلت من القيود كلها، ثائر متقلب عنيد.. لا يمكن أن يكون وفق منهج نقدي معين، فاضطراب حياة البارودي وتقلباتها مصادر غنى سيرته واستثنائيتها، وهو رجل لا يمكن القبض عليه بمسطرة النقد، كل ما عليك هو أن تحبه وتكتب عنه بحب وكثير من الفوضى والمشاعر، فمهما جئتَ بتوصيفات ومدائح أو انتقادات، لن تبلغ درجة عالية في سلّمه الذي لا آخر له، فمن غيره صلت دمشق على جنازته مرتين وسمته شيخ شبابها؟!.. وعلى مبدأ البارودي ومحقق رحلته سأمضي، لأكتب بمنهج الحب.

تبدأ القصة من لجوء الجد الأكبر لـ”محمد فخر الدين” الذي أصبح فخري لاحقاً، في القرن الثامن عشر من عكا إلى دمشق، بعد نكبة أميرها ظاهر العمر، فهو إذن سليل تلك الأسرة التي بنى أميرها سور عكا الشهير الذي صمد أمام أطماع نابليون فيما بعد.

ولد فخري البارودي في حي القنوات في بيت “باكوية” ووجاهة أواخر القرن التاسع عشر، وكان وحيد أبويه، وبعد الدراسة التقليدية في الكتاتيب والمدارس المتوسطة المتاحة آنذاك، نفر الفتى من حياة أبناء الوجهاء الفارغة، ومن حياة دمشق العثمانية الكئيبة الخالية حينها من أي منشط ثقافي أو اجتماعي أو فني، إنه زمن اللاشيء الذي ترفع الفتى فخري عن القبول به، فغافل والده ومضى في رحلته الأوروبية التي قادته إلى فلسطين ومصر وإيطاليا وفرنسا والنمسا وألمانيا وبعض دول شرق أوروبا وإسطنبول، بين عامي 1911 و1912، وفي مذكراته عن تلك الرحلة لم يكن رحالة بمعنى الكلمة، فما قدمه في وصف الرحلة قليل مقارنة بعمل رحالة محترف، إلا أنه قدم وصفاً للمرحلة سياسياً وثقافياً واجتماعياً، وهذا هو المأمول من رجل باهتمامات البارودي وشغفه بالتحول ببلده من مستهلك لكل شيء إلى منتج حضاري ومعرفي.

فخري المناضل

في أوراق البارودي المبعثرة في ثنايا مذكراته، والتي أكل حريق بيته عام 1963 كثيراً منها ومن مؤلفاته القيمة الأخرى، يقص علينا فخري بيك سيرته من سلك الجيش العثماني الذي قاتل معه عام 1914 وأُسر وسجن إثر ذلك حتى 1917، إلى قتاله مع جيوش الثورة العربية ضد العثمانيين، إلى قصصه مع أبناء الشريف حسين في سوريا وشرقي الأردن.

وأي حديث يلم بسيرة مقاتل وسياسي أُسست في بيته الكتلة الوطنية، وأسس في ريعان شبابه أول صحيفة سورية ساخرة “حط بالخرج”، وشيَّب الفرنسيين بدهائه ومقاومته حتى حكموا عليه بالإعدام غير مرة، رجل باع 14 ضيعة من رزقه لدعم الثورات الوطنية ضد المحتل الفرنسي، وعاد إلى الخدمة بعد سنين طوال، متطوعاً لقتال الفرنسيين في أثناء قصفهم دمشق عام 1945، وشاعر كتب موشح “يمر عجباً” الخالد، ونشيد “بلاد العرب أوطاني” الذي ينافسه في الخلود، وما بينهما كثير من الشعر الساخر المشاغب، ومعاجم الموسيقى وكتب الطبخ، ومؤرخ عشوائي حدث عن رجالات دمشق وخَبِرَهم منذ شهداء 16 أيار 1916 حتى آخر رجل يؤمن بالديمقراطية في دمشق، وحدث عن حواري دمشق ونشأتها وعائلاتها وطرائفها ونسائها واقتصادها وتجارها و”زعرانها”، حتى “الحميماتية” لم ينسَ ذكرهم، فأرخ لعاداتهم ومهنتهم الغرائبية!.

صادق البارودي كوكب الشرق أم كلثوم، ومطرب الملوك محمد عبد الوهاب، ورعى مواهب كثيرين منهم “صباح الدين أبو قوس” الذي عُرف بـ”صباح فخري” نسبة إليه

وفي الفن صادق كوكب الشرق أم كلثوم، ومطرب الملوك محمد عبد الوهاب، ورعى مواهب كثيرين منهم “صباح الدين أبو قوس” الذي عُرف بـ”صباح فخري” نسبة إليه، وكذا صاحب عظماء عصره من الشعراء، وفي بيته كتب أحمد شوقي رائعته “قم ناجِ جلقَ وانشد رسم من بانوا..”.

أما النائب فخري البارودي فقد كان غصة في حلق الحكومات ورجال السلطة، ينتصر للضعفاء والمهمشين ويقود معارك ضارية على الفساد، ويدعو إلى النهضة بالاقتصاد الوطني، وينتصر للنساء من قبل النيابة ومن بعدها، حتى إنه أصدر كتاباً في السفور والحجاب، وخاض معارك مع الشيخ علي الطنطاوي بعدما جلب رقص السماح من حلب إلى دمشق، ومنها انتشر إلى أركان الدنيا، ولكن الخلافات كانت خلافات رجال آنذاك، فما زاد الطنطاوي عن أن مدحه وأثنى على وطنيته وغيرته على بلده وأهله، “ظاناً فيه رقة الدين” وحسب.

وأيام الوحدة السورية المصرية التي كان البارودي من أشد داعميها والداعين إليها، انقلب عليها، وكتب رسائل غاية في الجرأة والمكاشفة لجمال عبد الناصر، منتقداً بحدة قانون “الإصلاح الزراعي” على وجه الخصوص، ومحذراً من انهيار الوحدة التي لم تراعِ الظرف السوري وخصوصية السوريين.

ثلاثة كتب

الفريد والجديد في تحقيق إبراهيم الجبين لكتاب البارودي، أن المحقق وضع كتابين على كتاب المؤلف، وفق ما أرى:

الأول: يشمل المقدمة التي زادت عن 60 صفحة والتعقيب على الرحلة الذي يزيد عن المقدمة حجماً وزخماً، وفيهما قال الجبين كل ما يريد عن الرجل وسيرته ومغامراته، وهو أغنى بكثير وأشد جذباً من الكتاب المراد تحقيقه، ففي الكتاب الأصلي (الرحلة الأوروبية) نقرأ صفحات من سيرة ومذكرات البارودي، بينما نقرأ في المقدمة والتعقيب حياة البارودي وتوجهاته وكفاحه منذ صرخة ولادته حتى آخر إغماضة لعينيه.

وفي هذا الكتاب “المقدمة والتعقيب” عرَّفنا الجبين بوجوه البارودي المتعددة، ونقل بعض أشعاره الساخرة في موضعها تماماً، لكسر أي جمود محتمل أو جدية تفلُّ حبل المتعة، وتنقَّل بنا في منعطفات حياة الرجل، مختاراً المفصلي منها، غير زاهد بالشعبي الذي يصلح أن يكون فصولاً في حكايات ألف ليلة وليلة.

إلا أن القارئ اللماح – وأرجو أن أكون كذلك- لن يجد كبير عناء في القبض على إبراهيم الجبين متلبساً في توجيه بعض الوقائع لدعم آرائه وتوجهاته، وهذا من حقه طالما أنها واقعية لا نقصان فيها ولا زيادة، ومن أمثلة ذلك إسهابه في ذكر نقد البارودي لمرحلة الوحدة بين سوريا ومصر (ما يدل على أن الجبين لا يكن لها عظيم احترام!)، ومن ذلك ذكره غير مرة وفي أكثر من موقع الطبيب الشهيد عبد الرحمن الشهبندر (أحد أبرز سياسيي ومناضلي سوريا في النصف الأول من القرن العشرين) بإيحائية تدلل على إكبار عظيم.

أما الكتاب الثاني: فهو كتاب “الهامش”، وهو ما استوقفني كثيراً وأدهشني، فإنك حين تقرأ الكتاب الواقع في 440 صفحة، ستجد أن ربعه أو أكثر هو عبارة عن “هوامش” وضعها المحقق، لم يغادر فيها كبيرة ولا صغيرة إلا ووضع لها تعريفاً أو تفسيراً أو تعليقاً، حتى إنني صرت أذهب إلى الهامش قبل أصل الصفحة أحياناً، فالمحتوى الذي تضمنته الهوامش ثريٌّ فوق الوصف، ويشمل الشخصيات والتورايخ والأحداث والتعريف بالأماكن والحارات والعائلات وكل ما يخطر على بال القارئ وما لا يخطر، فهل تتخيل أن الكاتب سيعرِّفك إلى تاريخ الشركة المالكة للسفينة التي أقلت البارودي في رحتله من الإسكندرية إلى إيطاليا!

ولا يمكن أن يمر اسم من دون أن تجد له تعريفاً وافياً في الهوامش، حتى لقد نكَّد عليَّ عدم وجود تعريف بشخصيات قليلة جداً، يبدو أن الكاتب لم يجد عنها ما يكفي، ومن تلك الشخصيات “الطبيب أحمد راتب” أحد رفاق البارودي الثلاثة في العودة من أوروبا، ولما ظننت أنه الطبيب أحمد راتب الحراكي الشاعر والشخصية المتفردة في معرة النعمان، عدت إلى بياناته فوجدته من مواليد 1920، فأُسقط في يدي إذ إن عودة البارودي كانت عام 1912.

هامش أخير

مما كافح فخري البارودي بصدق وعناد من أجله، وأطنب إبراهيم الجبين في ذكره والتأكيد عليه، انتصار البارودي للفلاحين وحقوقهم والانتصاف لهم من الإقطاعيين، ومعاملتهم بندية تامة، وهو ما تسبب له بمشاكل كبرى مع “طبقته الاجتماعية” وبعض سياسيي عصره، وهذا يفند –بصدق وعن غير تصنع من الرجلين- مزاعم الطبقية والمناطقية والنظرة المتعالية- الدونية عند مثقفي سوريا وأهل المروءة الوطنيين.

أما المعادلة شبه مستحيلة التحقق، والتي حققها فخري بيك البارودي بانسيابية وتلقائية، فكانت إجماع العامة والخاصة عليه، فكان حبيب الناس العاديين ومن يزعمون أنهم فوق عاديين، الرجال والنساء، المدينيون والفلاحون، المثقفون والسياسيون والفنانون و”الزعران” و”الحميماتية”.. كل دمشق، كل سوريا.

تلفزيون سوريا

———————-

فخري البارودي من دمشق إلى العالم الرحلة الأوروبية

صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر الحديثة كتاب “الرحلة الأوروبية 1911 – 1912” للزعيم والشاعر العربي فخري البارودي، الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات للعام 2021، وتكتسب هذه اليوميات التي حققها وقدّم لها الكاتب السوري إبراهيم الجبين، قيمة استثنائية، حسب الناشر، لكونها تعبّر عن جوانب منها أحلام وتطلعات وأفكار شخصية نهضوية سورية ذات تطلع ليبرالي مبكر.

الرحلة المبكرة إلى أوروبا كانت فرصة للبارودي ليمتحن أفكاره المدنية، ويجد لتطلعاته النهضوية نموذجًا. ففي كل سطر من سطور هذه اليوميات ثمّة نفحة من أمل وهبة وتطلع، وطرفة تعكس روحًا توّاقة إلى الجديد المبتكر في حياة الأمم المتقدمة، لعله يكون مصباحًا هاديًا إلى زمن عربي جديد، عبّرت عنه هذه الشخصية، التي خاضت فور عودتها من أوروبا غمار نضال مجتمعي متعدد الأوجه: ثقافي، وفكري، وفني، وسياسي. فقد جعل البارودي من بيته في دمشق ملتقى للأدباء والمفكرين والفنانين والزعماء السياسيين على مدار أكثر من نصف قرن من الحراك اليومي لأجل المستقبل، وحوّله إلى قلعة مقاتلة في مواجهة الاستعمار الفرنسي والقوى الرجعية معًا، فأصبح البارودي بذلك أشهر زعيم دمشقي طوال النصف الأول من القرن العشرين، وبعض النصف الثاني منه.

”الجديد“ تنشر فصلاً مختاراً من الكتاب الذي يقع في 440 صفحة من القطع الكبير، والذي استعرض إضافة إلى رحلة البارودي إلى أوروبا، محطات حياته قبل الرحلة وبعدها، وآثار تلك الرحلة عليه وعلى المشاريع التنموية والفكرية والثقافية التي طرحها وحارب من أجلها في ميادين مختلفة.

السفر من دمشق

في عام 1911حصل لوالدي أشغال خاصة في الأستانة فسافر إليها في أوائل كانون الثاني، وكان بعض رفقائي في المدرسة وأكثر أبناء الصفوف الذين تخرّجوا بعدي سافروا إلى إسطنبول (الأستانة)، وكان والدي مصرّاً على التهرّب من الموافقة على سفري خشية أن أتعرّض للأذى هناك، فبقيت مُبَلبَلَ الفكر أضرب أخماساً في أسداس للخروج من هذه الورطة الوبيلة، وكنت أفكّر في أكثر أوقاتي بالحالة التي وصلت إليها وقد خطر لي خاطر كان شغلي الشاغل بعد سفر والدي، وكانت نفسي تحدثني بلزوم أن أسافر إلى أوروبا لتحصيل الزراعة في إحدى مدارسها طالما منعني والدي عن السفر إلى الأستانة. راجعتُ الأستاذ محمد بك كرد علي بهذه الفكرة فاستصوبَها وشجّعني عليها وما زلتُ أفكّر بها حتى تجسّمت برأسي.

وصرتُ كالمأخوذ إن قمتُ أو قعدت، إن نمت أو صحوتُ لا أفكّر إلا بالسفر، وجعلت الخيالات تمرُّ في مخيلتي مرور مناظر السينما، فبينما كنت أفكر في أيام المدرسة الماضية ينتصب أمامي المستقبل، فمرة أرى نفسي في مدرسة زراعية في فرنسا وأخرى أرى نفسي في دمشق، ثم تمرّ أمامي مناظر حياة عائلية فيها أولادي. يطلبون مني ”خرجيّة“ وأنا فقير، ومرة أرى السعادة في يدي وهي شهادة المدرسة الزراعية، ثم يمرّ في مخيلتي المجد والعلاء ومراتب العلم والأدب، وأخيراً تمكّنت الفكرة مني وعزمتُ على السفر إلى فرنسا والدخول في مدرسة زراعية فيها، لأني رأيتُ بعد شدة التفكير أنني لا يمكنني سحب فلس واحد من كدّ يميني في هذه البلدة، لأن الناس كانوا يعيّرون أبناء ”الذوات“ إذا اشتغلوا، فكيف أشتغل وأنا فخري بن محمود البارودي ووحيدُه؟ أيّ عملٍ يليق بي القيام به دون أن يعيّرني الناس فيه؟ أيّ صنعة أقوم بها دون أن ينقدني المجتمع فيها؟ ها هم أبناء الذوات أكثرهم عائشون في دور أهلهم يتناولون رواتبهم من آبائهم وهم في جهلهم يسبحون، أكبرُ شاب منهم لا يحسن قراءة رسالة أو كتابة مكتوب، فهل أبقى مثلهم أمدّ يدي لوالدي أشحذ منه راتبي الشهري بدلاً من أن تكون بيدي صنعة أساعد والدي من نتاجها؟

هذا بعض ما تشخّص لي، فوطّدتُ العزم على السفر وجمعتُ ما قدرت جمعه من المال فبلغ مائة وثلاثين ليرة فرنسية ذهبية، فدفعتُ ديوني منها، واشتريت أدوات طبخ وضعتها في صندوق خشبي صغير، ونقلت ملابسي التي اصطحبتها معي من ”الجوّاني“ دائرة الحرم إلى ”البرّاني“ ووضعتها في الحقيبة التي اشتريتها خصيصاً لهذه السفرة.

حضّرت الأشياء ويوم الجمعة الواقع في 15 شباط سنة 1911 وصلتني برقية من والدي من إسكندرونة يشعرني فيها بأنه سيصل إلى دمشق الأحد مساء، وخوفاً من أن يصل والدي إلى دمشق قبل مغادرتي إياها أسرعت بإتمام جميع ما يلزمني، وقطعت علائقي ودفعت ديوني التي لا تزيد عن بضع ليرات وأخذت البرقية إلى خال والدي عطا باشا البكري وعدت إلى الدار وأطلعت سيدتي الجدة لوالدي ووالدتي على البرقية، وقلت لهما إني سأذهب إلى دوما لأرى الأعمال وأعود غداً لأخبر والدي بعد وصوله بحسن سيرها، وأمرتُ الحوذيّ بإحضار العجلة (العربة) ونقلت الأمتعة إليها دون أن يشعر بي أحد، وبعد أن خرجنا من المحلّة إلى الشارع قلت له: اذهب إلى فندق ”أوتيل فيكتوريا“. وكان مكانه مقابل البنك السوري اليوم على ضفة بردى الثانية، ووضعت الحقيبة والصندوق في الفندق، وقلت للحوذيّ: اذهبْ إلى الدار وأخبرْهم أني بقيتُ في الضّيعة لأشغال ضرورية، وغداً صباحاً تعال إلى الفندق. وذهب الحوذيّ بالعربة وبقيت في الفندق.

صحوتُ في الساعة الرابعة وارتديتُ ملابسي بسرعة. وطرق النادل ”الكرسون“ الباب ليوقظني حسب طلبي في المساء، فوجدني جاهزاً، فأحضر لي ”عربة“ أجرة ونقل أمتعتي إليها، وكان الثلج يتساقط والبرد شديداً والشوارع مظلمة وليس فيها مصباح مضاء. وكان النور الكهربائي مقطوعاً من التكية كما فهمت من شرطي المحطة بعد وصولي. وكانت شوارع دمشق في تلك الأيام لا تفرق عن شوارع القرى، ولم تكن البلدة تعتني إلا بالشوارع التي تحطي بدائرة الحكومة، أما بقية المحلات، خصوصاً النائية كمحلة الميدان وقبر عاتكة وأمثالهما، فإنها كانت مهملة يخجل الإنسان أن يمر فيها من الوحول.

وبعد ساعة من خروجنا وصلنا إلى محطة القدم، ويعلم الله ماذا لقيت والحوذيّ من البرد في هذه المدّة القليلة، وكان وصولنا قبل وقت حركة القطار بمدة، فوجدت الكثيرين من الركاب ينتظرون القطار. وبقينا في المحطة والمظلات في أيدينا تحمينا من الثلوج. وفي الساعة السادسة تماماً تحرك القطار إلى حيفا وسبب سفري إلى حيفا أن طريق بيروت كان مسدوداً من الثلوج وبقي أربعين يوماً مسدوداً بين بيروت ودمشق.

سار القطار بنا، وكدنا نموت من البرد لأن أحد ألواح الزجاج مكسور وليس في العربات مدافئ عامة ”شوفاج سنترال“ وكانت عربات الركوب قليلة والركاب كثيرين، ولم أتمكن من إيجاد محل، وقد تحايلنا على النافذة المكسورة وسددناها ببعض الأمتعة. وكانت مناظر الثلوج المتساقطة على الحقول والجبال رائعة جداً، ولما وصلنا إلى جسر المقارن انقطع الثلج. وفي المساء وصلنا إلى مدينة حيفا.

الوصول إلى حيفا

لم أجد في حيفا فندقاً إلا فندق ”يعقوب ليفي“، ولم تكن الحالة بيننا وبين اليهود متوترة. وبعد أن استرحتُ قليلاً خرجتُ إلى السوق، وتناولتُ طعامي في دكان ”شوّا“، دكان قذرة على ”طاولة“ من الخشب ”مزّفّتة“ من الدهن الذي عليها، جعلت أدور في البلدة لقضاء السهرة فلم أجد مقهى لائقاً بالمسافرين، ووجدت مسرحاً يضربون على بابه بآلات موسيقية عسكرية ”كارينيت وبوكلي وطبل ترامبت“ فدخلت مع الداخلين، وكانت الأجرة نصف بشلك.

كان اللاعبون جوقة موسيقية تمثيلية مصرية. ولكن الجميع كانوا من الرجال وبعد أن أسمعونا شيئاً من الغناء خرجت راقصة ممشوقة القوام وأجادت الرقص وأحسنته أيما إحسان. مما استلفت نظر الجميع وبعد نزول الستارة خرجت تلم الإكرامية ”البالصة“ فصار الناس يداعبونها، وإذا بها شاب صوته عريض يقلد النساء بالرقص وعلى رأسه شعر مستعار، وقد فهمت أن ظهور الراقصات على المسرح لا يجوز، وهو ممنوع بأمر القائم مقام ومسموح للرجال تقليد النساء وكان هذا في البلاد العثمانية معروفاً مشهوراً، والأتراك يسمون الرجل الذي يمثل دور البنات ”زينة“.

في الصباح الباكر ذهبتُ أولاً إلى الميناء وسألت عن البواخر التي تسافر ذلك اليوم إلى الإسكندرية فأخبروني أن إحدى بواخر الشركة الخديوية المسماة ”قُصير“ ستصل العصر إلى حيفا وتقلع منها في الساعة الرابعة عربية ليلاً، أي في الساعة العاشرة زوالية مساءً.

وخرجتُ أفتّش عن محل ”عبدالله أفندي مخلص“ وهو من أصدقاء محمد بك كرد علي الذين يعتمد عليهم كل الاعتماد، وكنت أحمل إليه كتاباً من صديقه كرد علي يوصيه بي خيراً، فأرشدوني إليه في الميناء وكان مديراً لـ”عنبر“ مستودع السكّة الحجازية، فلما قرأ الكتاب رحّب بي ترحيباً قلبياً وأجلسني إلى جانبه وأحضر لي القهوة، وأخبرته خبري، فجعل يؤانسني ويشجّعني على المضي في طريق العلم، واستعلم عن قدوم الباخرة ”القصير“ وعرف أنها ستصل العصر، فأرسل بصحبتي أحد الكتاب المدعو رضا أفندي. وسِرنا إلى ”الآجنته الخديوية“ مركز فرع الشركة في حيفا لقطع تذكرة سفر، فتمنّع الموظف الإنكليزي عن إعطائي التذكرة لأني من دمشق، وكانت الحكومة المصرية لا تقبل دخول أحد الشاميين إلى القطر المصري خوفاً من أن يكون الشامي آتياً من الحجاز، وكانت بلاد الحجاز موبوءة في ذلك العام، وكان الخوف من دخول ”جراثيم الكوليرا“ إلى القُطْر. وعدتُ إلى عبدالله أفندي مخلص فقام وغاب مدة قليلة وعاد ومعه أوراق رسمية تثبت أني من موظفي الخط الحجازي ومن الذين لم يذهبوا إلى الحجاز في هذه السنة. وبناء على هذه الأوراق أخذتُ تذكرة سفر مع خصم 40 بالمئة لأني من مستخدمي سكة الحجاز.

وبينما أنا في الميناء بين ”العنبر“ و“الآجنته“ وإذ بسامي باشا مردم بك وهو من وجوه دمشق مع ابن عمه راشد باشا وبعض الدمشقيين مثل صادق أفندي جبري والدكتور سليم أفندي صبري وغيرهم من التجار الذين فاتتني أسماؤهم عرفوا بسفري إلى أوروبا ولا أدري من أين فهموا أني ذاهب دون إذن والدي، فتجمهروا عليّ وجعلوا ينصحونني بالعودة لأخذ إذن والدي وبعدها أسافر وأصرّوا عليّ، ولكني لم ”أَخزِ“ الشيطان على رأيهم، وبقيت مُصرّاً على السفر.

وعلى الرغم من أني لم أركب البحر في عمري، لم أخف ولم يُصبني الدوار، وكنت أشجّع الملاحين وأحدّثهم وهم يضحكون كأنهم ذاهبون إلى منتزه، وقد بحّ صوتي من شدة الصياح لأن هدير الأمواج كان يذهب بالصوت أدراج الرياح ودخلت العتمة وكثر الضباب وبعدنا عن البلدة ولم يعد يظهر لنا إلا نور مصابيحها.

أقلعت بنا الباخرة من حيفا، وما كدنا نبحر حتى اشتد البحر وهاج وجعل يلعب بالباخرة كما تلعب الريح بالريشة، وقد تحمّل الركاب، حتى بعض البحارة منهم، آلاماً شديدة من الدوار، وذهب كلُّ راكب إلى فراشه، وذهبتُ إلى ”قمرتي“ ونمتُ إلى الصباح نوماً متقطعاً حتى صحوتُ في الساعة السابعة من يوم الاثنين 20 شباط 1911 وصعدتُ إلى الظهر فوجدتُ الباخرة متجهة إلى يافا، والمدينة قريبة منا.

الوصول إلى يافا

—-

صعد الباعة المتجولون من القوارب إلى الباخرة يحملون بضائع مختلفة أكثرها من مصنوعات القدس وضواحيها، وهي من خشبٍ محفور وأصداف مرصوفة ومسابح وصلبان وغير ذلك من المصنوعات التي يعدّها متدينو المسيحيين من الآثار المقدسة وركب في الباخرة كثيرون من زوار القدس من الأوروبيين الذين كانوا منقطعين في القدس منذ عشرين يوماً للنوء الشديد الذي حصل في ذلك العام، وفي الساعة التاسعة زوالية أقلعت بنا الباخرة من يافا. وفي الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء الواقع في 21 شباط 1911 ظهرت لنا مدينة بورسعيد المصرية.

الوصول إلى بورسعيد

في الساعة الواحدة بعد الظهر ربطت الباخرة في الميناء ونزل أكثر الركاب رأساً إلى الرصيف دون استعمال القوارب، ونزلت مع رفيق تعرّفتُ عليه في الباخرة يدعى ”كرياكو بك“ وهو أحد موظفي وزارة الزراعة في الأستانة، أردنا التفرج على البلدة فحصلنا على رخصة من موظف جالس خلف منضدة من خشب وأمامه حاجز من الخشب ”كالدرابزين“ أخذنا إليه حمّالٌ في صدره قطعة نحاس محفور فيها رقمه. وكفلنا عند هذا الموظف بأننا سنعود بعد الفرجة على البلدة، وبعد أن تثبّت الموظف من أننا لم نكن في الحجاز، سمح لنا بالخروج، فخرجنا من باب يحرسه رجل يسمونه ”عسكري“ أعطيته ورقة ”العتاقة“ التي أخذناها فسمح لنا بالمرور، فخرجنا ودرنا في هذه البلدة اللطيفة التي أثّرت مناظرها بي تأثيراً كبيراً، لأني لم أكن قد خرجتُ قبلاً من دمشق.

واصلنا في سيرنا إلى دائرة البريد وكانت تسمى ”دائرة البوسطة“ فكتبتُ تحارير إلى والدي وأصدقائي، ووضعتها في صندوق البريد، وأتممنا الفسحة وتفرّجنا على الحدائق والشوارع.

ثم جلسنا في أحد المقاهي نتناول كأساً من الشاي، وإذ بجوقة موسيقية مؤلفة من نساء ورجال دخلت المقهى وجعلت تعزف القطع الموسيقية الإفرنجية مما لم يكن لي عهد به، ودارت إحدى النساء وبيدها صينية على الجالسين تستجدي منهم الأجرة، ويسمونها ”البلصة“ أو ”البالصة“.

وصلنا الباخرة وجاءنا الكفيل يطلب أجرته، وأقلعتِ الباخرة في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين، وسارت ببطء وانتشر الركاب أفراداً وجماعات في المماشي وعلى السطح.

الوصول إلى الإسكندرية

في الساعة السادسة من صباح الأربعاء في 24 شباط 1911 أيقظني ”الكرسون“ معلناً وصولنا إلى الإسكندرية، فأسرعت بجمع حوائجي ووضعها في الحقائب، وأفطرت ثم وقفت على سطح الباخرة أتمتع بمناظر المرفأ والسفن والحركة في هذا المرفأ الجميل، ورست الباخرة جانب الرصيف وفي الساعة التاسعة ونزل الركاب.

ولما صرنا على البر سألتُ عن البواخر المسافرة إلى مرسيليا وأوقاتها، فأعلموني أن باخرة ألمانية ستقوم مساء اليوم إلى مرسيليا اسمها ”البرنس هنري“.

تحرّكت بنا باخرة البرنس هنري Prinz Heinrich وهي من بواخر شركة ”نورددوتشر لويد بريمن” Norddeutscher Lloyd Bremen وفيها 343 قمرة لعموم الدرجات؛ ”بريمو“ أولى، و”سيكوندو“ ثانية، وجميع القمرات فيها مغاسل تامة، وكلها نظيفة. وغير هذه الدرجات، يوجد السطح ويسمونه ظهر الباخرة، والسفر عليه في الصيف لطيفٌ جداً، أما في الشتاء فهو مزعجٌ لما يصيب الراكب من تبدّل الأنواء من الدوار.

كان البحر في غاية الهدوء والهواء عليلاً والركاب يمرحون في المماشي وعلى ظهر الباخرة يسيرون أزواجاً وفرادى. تقدّم مني شابان يتكلمان اللغة العربية جيداً باللهجة المصرية، أحدهما يُدعى المسيو باروخ بنطاطا، والثاني يدعى باصيل بصالتي، وكلاهما يهودي، وجلسنا في الممشى نتمتع بمناظر البحر والتموجات الخفيفة ونتحدث أحاديث مختلفة. وبدأ التعارف بين الركاب وكان بينهم رجل ألماني بدين يدعى ”الهر بريك“ خفيف الروح جداً لم يترك فرصة إلا اقتنصها للتفريج عن المسافرين وتسليتهم.

وبعدها انتحى كل جماعة من الركاب ناحية وجعلوا يلعبون الورق والشطرنج والنرد ودار باروخ ورفيقه باصيل على الحاضرين يسعون لتشكيل لعبة ”بوكر“، فتوقفوا لإيجاد بعض اللاعبين وسألوني: هل تلعب البوكر؟ قلت: لا. قالوا: تعال نعلمك إياها. قلت: لا أريد. قالوا: لماذا؟ قلت: لأنها في البدء لعبة بوكر، ولكنها في النهاية ”بوق بير“ ومعناها باللغة التركية ”أكل هوا..“. وكان جانبي رجلان يسمعان الحديث، فضحكا وكلماني باللغة التركية وهما روميّان، وكان هذا الحديث ورفضي اللعب سبباً لعقد أواصر الصداقة بيننا، أحدهما يدعى قسطاكي أفندي والثاني جورجي أفندي، وقد قضيت أكثر أوقات السفر من الإسكندرية إلى مرسيليا بصحبتهما.

ثم تقدّم مني شاب إيطالي وعرّفني بنفسه، ويدعى المسيو ميشيل سبيرناك، يتكلّم اللغة الإفرنسية بصعوبة، هذا الشاب جاءني يوماً إلى غرفتي، وجلس عندي يحدثني بلغة إفرنسية مكسّرة، ومع الأسف كانت إفرنسيتي مكسّرة أكثر منه، وبعد فترة من الزمن أخرج من جيبه رسومَ بنات عاريات بأوضاع مختلفة، ورسوماً أخرى فيها مناظر فحش، وأفهمني أن الباخرة سوف تقف في نابولي وأنه يعرف نابولي وله فيها صديقات من هؤلاء النسوة وقدّم نفسه لي كدليل خير يحب خدمة الإنسانية مقابل أجر طفيف لا يزيد عن الخمسين فرنكاً مقابل تعريفي بإحدى الفتيات الجميلات، فصرفته بالحُسنى وتجنّبته بعد ذلك، وعندما نزلنا في نابولي ”فركتُها“ منه.

جلست أطالع في كتاب ”تاريخ العباسيين“ وغرقت بالمطالعة ومرت أمامي تلك العصور الزاهية ثم أدوار الانحطاط، فتركت الكتاب وجعلت أفكّر بأمّتي العربية وهل يعود لها عزّها فترجع أمّة حية بين الأمم أم نبقى عالة على البشرية نأكل ونشرب وننام كالحيوانات؟

بقيتُ سابحاً بهذه الأفكار إلى أن نبهني إعلان الندل بضرب جرس الطعام. فنزل الركاب جميعهم إلى الموائد، ومن نعم الله عليّ أنني كنت ممن اعتاد أن يأكل على الطريقة الغربية.

هياج البحر

في اليوم الثاني من ركوبنا البحر اشتدّت الأنواء وكبر البحر وجعلت الأمواج تلعب بالباخرة لعب القط بالفأر، وداخ أكثر الركاب، وفي اليوم التالي هدأ البحر قليلاً وبقينا إلى المساء لا نرى إلا الماء والسماء.

وفي الساعة الخامسة ظهرت لنا أراضي صقلية، ثم بدأت تظهر لنا أراضي قالابريا عن بُعد. وبعد صقلية دخلنا ”بوغاز مسينا“ وهو مضيق بين أراضي صقلية وقالابريا. وبقيت الباخرة في المضيق أكثر من ساعتين ونصف والنوء شديد، حتى أن الموج كان عند ميل الباخرة على أحد جانبيها يضرب من فوق السطح، وعندما تستوي الباخرة تسيل المياه من الجانب الآخر.

وفي العاشرة من صباح السبت الواقع في 25 شباط 1911 قرع جرس الطعام فنزلنا إلى الغرفة متسائلين عن سبب تقديم الوقت، فقالوا إن الباخرة ستصل إلى ثغر نابولي.

في الساعة الحادية عشرة بانت لنا نابولي، وكلما تقدّمت الباخرة كانت تظهر لنا اليابسة، ونابولي ثغرٌ من أبدع ثغور البحر المتوسط، وهي في غاية الجمال بمناظرها الطبيعية فكأنّها عروسٌ قائمة على ساحل البحر المتوسط، فيها أشجار باسقة وبساتين بديعة.

وقرب الظهر وقفت الباخرة في الميناء وتقرّب مني المسيو سبيرناك الإيطالي متحكّكاً يريد أن ننزل معاً فيكون دليلي في نابولي، فرفضتُ بصراحة واستأجرت عربة.

كان من أجمل ما رأيته في نابولي سوق الملك، وهو بناية على هيئة الصليب مبنية على شكل خطين متقاطعين مسقوفة بالزجاج، ويحسّ السائح من النظرة الأولى أن أكثر أهل إيطاليا من الفقراء. ومن يدقّق في وجوه الطبقة العاملة يرى فيها الشحوب ظاهراً، واستجداء الإيطاليين السكاير من السياح مباحٌ ولا يجد الإيطاليون أيّ عار بطلب السكاير من الغرباء. والدليل على كثرة الفقراء في ذلك الزمن وقوف عشرات النساء على رصيف الميناء ينتظرن الشبان الأغراب للاجتماع إليهن وكسب بعض الدراهم من بيع أنفسهن في سوق اللذة.

تمشيت إلى مطعم قريب وقلت ما دمت الآن في إيطاليا فلأجرّب أكلتها الوطنية، فقلت لرجل واقف ”مسير منجرية معكرونة“، فضحك ودلني على مطعم قريب وهناك طلبت بالإشارة صحناً من المعكرونة، فأحضروه لي بعد ربع ساعة مع صحن من الجبن المبروش وبالحقيقة وجدت بهذا النوع لذة فائقة لا نعرفها في المعكرونة التي نأكلها في بلدنا. وللطليان اعتناء تام بهذا الطعام ولهم في طبخه عدة طرق. وإني أقول: كما أن ”الكُبَّة“ هي الطعام الوطني للسوريين، ”فالمعكرونة” هي الطعام الوطني للإيطاليين والبطاطا للإفرنسيين.

وبينما أنا أتنقل في الميناء مرّ بي عدد من الشبان يحملون هياكل ”جبصين“ أو من الرخام الأبيض والملون المركبة مع المعادن، إنْ من أواني الزينة أو من أواني الاستعمال، وهي غاية في الإبداع والجمال، وهي من أشهر الصنعات في إيطاليا. كما أن أهلها مشهورون أيضاً بالموسيقى وصُنع أوائلها على اختلاف أنواعها. أما أهل نابولي فكانوا أسرق من الفار وأحرق من النار، وإيطاليا عموماً كانت مشهورة بتصدير اللصوص إلى العالم. وإذا لم يكن الغريب واعياً لا شك أنه يكون عرضة حتى لسرقة قبعته، ومما وقع لي أنه كان في رجلي عندما نزلت إلى نابولي ”كندرة صب“ خوفاً من الطين، ولما جلستُ في ”القهوة ـ المقهى“ ناديت ماسح أحذية ”بويه جي“، وبعد أن مسح حذائي أعطيته كندرة الصبّ ليمسحها، فمسحها ووضعها في جانبي وذهب، وما كاد يتوارى عن عيني حتى التفتُّ فلم أجدها وعبثاً حاولت البحث عنها، وقد راجعتُ البوليس الواقف فلم أقدر أن أفهمه مقصدي ولا فهمت منه ما قاله، وطلبتُ عوضي من الله.

شاعر جزائري

العرب

—————————-