النسخة الأسدية من “الإسلام المعتدل”/ محمد علاء الدين عبد المولى

لعب الإسلام كدينٍ دورًا بارزًا في صياغة أفكار الأفراد، وفي تهيئة عقولهم لتقبّل نمط معين من القناعات التي قد تأخذ عبر الزمن شكل مسلّمات مستعصية على الزعزعة والاختراق، ولكنها سوف تستعصي أكثر وتعاند حين يعيش الأفراد في ظل أنظمة دكتاتوريّة، لا تتورع عن المتاجرة بالدين وبقناعاتهم نفسها من أجل محاربتهم بها. ولهذا، ترتفع نسبة قوة هذه المسلّمات طردًا مع ازدياد نسبة القهر العام الواقع على المواطنين في تلك الأنظمة، بسبب ما يجابهون به من آلات قمع واستلاب يولّدان إحساسًا قسريًّا بالعجز، هو عجز قسريّ، لأنه ليس صفة جوهرية كامنة فيهم، وهذا بالتحديد ما كان يعانيه ويجرّبه السوريون على مدار عقود، فهم بقوّة الإمكان قادرون على التغيير، لكنهم بقوة الواقع وجبروت السلطة ما استطاعوا تحويل هذا الإمكان إلى فعلٍ ملموسٍ. وكلما شعروا كمجموعٍ بذلك العجز القسري، انكفؤوا إلى قناعاتهم الدينية كنوع من حماية سيكولوجية تؤمّن لهم توازنهم وتبقيهم على قيد الأمل والرجاء. وذلك هو بالضبط بعض أدوار الدين. وهذه حالة كان يسعى النظام إلى دفع السوريين في عمومهم إليها، ليتمكن من ضبطهم أكثر، ولتجهيز من يضبطهم من داخل منطقهم الإيمانيّ، فسلّط عليهم شيوخًا وفقهاء ودعاةً يكيّفون مسألة الدين والتديّن، وفق بورصة السلطة ومتطلباتها وظروف صراعها أو وهم ذلك الصراع مع العدو الخارجي والداخلي. ثمة تضايفٌ وتجاورٌ بين وهم الصراع ووهم الإيمان، كل نظام باطش قاهر يحتاج إلى إقناع جمهوره بأنه نظام مهدد في وجوده، وأن وجود هذا الجمهور مرتبط بوجود النظام. ولهذا لا بدّ من تحويل الإيمان من حاجة طبيعية إلى مشروع أدلجةٍ تنتج أوهامًا تحلّ محل الحقيقة المبنية على أرض الواقع. وكأنّ النظام يعلن لجمهوره الحاشد رسالته: كي تتمسكوا بالعروة الوثقى، لا خيار لكم إلا التمسك بعروة النظام.

في هذا السياق المشوّه، كيف يمكن الحديث عن علمانية في المجتمع السوري؟ فمن جهة، نجد جموع الناس محشورة في أضيق الأنفاق والآفاق المسدودة، يحاولون أن يستمدوا من قيمِ الإيمان طاقة على استمرار الحياة وتحمّل شقائها، ومن جهة ثانية، يريد الخطاب الرسمي إقناع نفسه والآخرين بأنه قائم على التحديث والحداثة والعلمنة.

وإذا كانت وظيفة الدولة الحديثة حماية الدين والدفاع عن حقوق المواطنين في التدين، فإن النظام الأسديّ كان وما يزال يتولى إدارة التديّن على هواه، متدخلًا في أبسط تفاصيله مرات كثيرة، وفي أمثلة لا تحصى. أي أنه لا يقف على مسافة واحدة من الأديان، ولا يعلن حياده! ولأن المجتمع السوري في الأساس مجتمع متديّن، بأنماط مختلفة من التدين، ولأن هذه الأنماط المختلفة كانت خاضعة في تباينها واختلافها لاعتبارات عديدة، من بينها الفروق بين تقاليد ريفية ومدنية، بين رفاه اقتصادي واجتماعي وعوزٍ وفقر مدقع، بين نخبٍ متقربة متزلفة من السلطة وجموعٍ لا حول ولا قوة لها.

إن مساءلة موضوع أسباب التعصب والراديكالية الدينية الإسلاموية لا يمكن الانطلاق منها من أسباب فكرية أيديولوجية فقط، بل لا بد إضافة إلى ذلك من البحث عن عقدةٍ من الأسباب المتعلقة بأحوال السوريين الاقتصادية والاجتماعية وما يتعرضون له من وحشية في القمع والتهميش. ففي مرحلة الثمانينيات، مثلًا، مرت سورية بتجربة دموية من الصراع بين السلطة والجماعات المتشددة المقاتلة، ولا شكّ في أن هناك أهدافًا سياسية لذلك الصراع، عند الطرفين، لكن إمكانيات استثمار المرحلة من قبل النظام كانت أكثر قوة وتأثيرًا، باعتباره المتحكم في زمام الأمور ومديرًا شرسًا لمثل هذه الصراعات التي تستهدف وجوده بالأساس، لهذا وظف النظام تلك اللحظة الراديكالية الإسلامية، من أجل القضاء على كل المعارضة السورية بكل اتجاهاتها وتياراتها، إسلامية وعلمانية وغير ذلك. وهنا يظهر النموذج الإسلاميّ الذي يريد النظام التبشير به، لجعله بديلًا عن إسلام (إرهابي) جسدته أحداث تلك المرحلة. وهنا، تظهر أيضا لعبة خبيثة وخلطٌ للأوراق غير مسبوق ربما، بين معنى الإسلام نفسه، وبين معناه المتشكل من حاجات السلطة الخارجة من أعنف صراع بينها وبين الإسلام المسلّح.

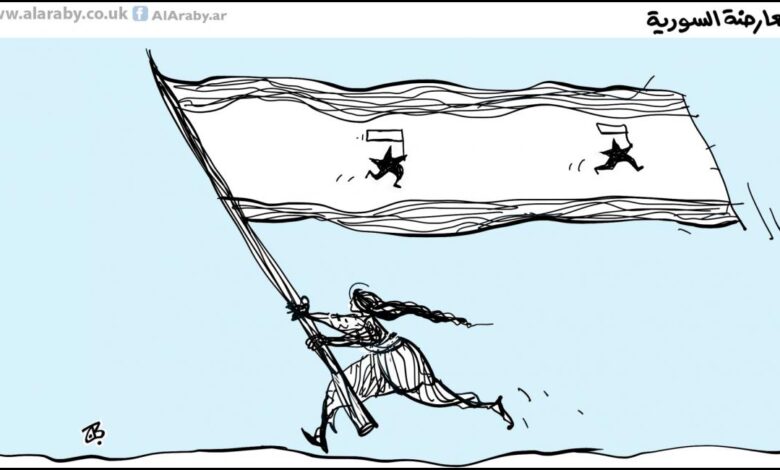

ويتذكر السوريون التركيز في خطاب السلطة حينئذٍ حول شيطنة جماعة الإخوان المسلمين شيطنة مطلقة، وربط اسمهم بمفهوم (العصابة)، ليس من أجل التشهير بهم فقط، بل من أجل التأثير في السوريين المخذولين، وفي مَن يدعي النظام حمايتهم باسم الأقليات الدينية. إذ على هذه الأقليات القناعة التامة بأن أي حركة معارضة للنظام إنما هي معارضة (إخونجية) تهدف إلى القضاء على الأقليات. وكان عليه بكل بساطة ربط مفهوم المعارضة بمفهوم الخيانة والإرهاب، بحيث يظهر لأتباعه ألا معنى لشيء اسمه (معارضة) سورية، فكل من يعارض هو مشبوه مدان سلفًا.

في تلك المرحلة، راح الخطاب الإعلامي والسياسي يركز على فكرة (الرئيس المؤمن)، وهذا كان يتطلب تجييش فئة من (علماء) الدين و(أرباب الشعائر الدينية) من أجل رسم صورة طهرانية للرئيس المسلم حامي حمى الأديان والمذاهب. كانت هذه الفئة طابورًا خامسًا في تظهير النظام الأسدي بصفته الحلّ الأمثل والصورة النزيهة للمسلم. لهذا كان على (علماء المسلمين)، سواء أكانوا في جهات رسمية حكومية أو شيوخ جوامع وكتّاب، أن يرافقوا خطاب الرئيس وحركته وزياراته ومناسباته الوطنية والقومية والدينية. عليهم الظهور كأجنحة رديفة يعتمد عليها الأسد للحفاظ على الرأي العام السوري، وأخذه باتجاه التسليم الكامل بأن أيّ إسلام خارج هذه الصورة التلفزيونية هو إسلام مشبوه وإرهابي. وبذلك تنطبق على كلّ من يعارضه التسمية نفسها. على هذه الفئة من المشايخ نشر الإسلام المعتدل!

هذا الإسلام المعتدل لم يكن نتيجة لتطور فكريّ طبيعي في أفكار الناس، بل كان خطة سياسية بحتة، لن يعنى النظام بالفعل بتشكيل إسلام معتدل حقيقي، فتلك غاية الجميع الذين يعانون راديكالية الإسلام، لكن باعتباره اعتدالًا بالمفهوم الأسديّ، فقد كان دينًا لا يخلو هو الآخر من بذور محاربة العلمانية أيضًا! وذلك ما يبدو واضحًا، إذا استعرضنا لغة رجال الدين في تلك المرحلة والذين وجدوا فرصة للهجوم على الفكر العقلاني والعلماني برعاية النظام! محققين بذلك أكثر من هدف: فهم من جهة يحافظون على الصورة العامة للإسلام العامّ كصورة مناهضة للعلمانية، ومن جهة أخرى يضبطون الشارع الإسلاميّ حسب نهج نظامهم الأسدي ورؤيته.

لقد كان ذلك الإسلام (المعتدل) نسخةً أسدية متواطئة مع مصالح اقتصادية واجتماعية، مثلتها نخبٌ من مشايخ وفقهاء نَصِفهم عادة بفقهاء السلطة، وصار المواطن السوري مطالبًا بإعلان قبوله لإسلام معتدلٍ بمقدار ما يكون مواليًا للنظام. فإذا كنتَ (مسلمًا معارضًا) فأنت متطرف، وينبغي التعامل معك على هذا الأساس. وهذا الإسلام تُرسم خطوطه ومراتبه في مكاتب فروع الأمن، بتنسيق مع مشايخ مخبرين وعملاء للسلطة.

إن العلاقة مع الإسلام عاملٌ مهمّ وحساسٌ من العوامل التي تشكل كيفية العلاقة بين النظام والسوريين، مما استدعى أن يتدخل النظام حتى في خطب الجوامع أيام الجمعة! فقد أوعزت الأجهزة الأمنية لوزارة الأوقاف بأن تقوم بإجبار خطباء الجمعة على الالتزام بخطبة موحّدة، وصارت مديريات الأوقاف ترسل للخطباء شهريًّا أربع نسخ مكتوبة موقعة من مديرية الأوقاف، على خطيب الجامع أن يقرأها هي، وألا يختار من عنده شيئًا.

وللسهر على الالتزام بهذه الخطبة الموحدة، صار على مندوبي مديريات الأوقاف الانتشار في الجوامع لمراقبة الخطباء والتزامهم، وصار لدينا مشهد تراجيدي – كوميدي متجسد بحضور مخبري فروع الأمن ومخبري مديرية الأوقاف جنبًا إلى جنب في الجامع، وكان الهدف المشترك هو مراقبة الخطيب! كل هذا من أجل نشر ما سمّاه النظام في إعلامه ومن خلال مشايخه بـ “الإسلام الصحيح”. عليكَ أيها المسلم تصويب مفاهيمك الإسلامية حسب هذه المسطرة الأسدية، وإلا فإسلامك (خاطئ)!

وبدلًا من أن يتم الحديث عن مفاهيم الصواب والخطأ، من منطلقات معرفية وفكرية وفلسفية، وهذه غاية مشروعة وأساسية، صار الصواب والخطأ يُحددان في مكاتب رؤساء فروع المخابرات.

إنها أكثر المظاهر الهزلية التي شوهت -على صعيد المفاهيم- حتى الإسلام المتطرف والمعتدل! ذاك أن توصيف ظاهرة الدين وتحليلها هو شأن من اختصاص المفكرين والباحثين الموضوعيين المستقلين عن أي ارتباط سياسي أو فئويّ من أي نوع كان، وإلا فسوف يتولى نظامٌ مشكوك أصلًا في مفهومه للعلمانية، صياغة هذه المفاهيم بطريقة كاريكاتورية. لكن ما علينا التنبيه إليه أن النظام لم يفعل ذلك كحاجة مؤقتة، بل هي استراتيجية راسخة في عقلية النظام، وقد استعادت هذه المشكلة حضورها وخطورتها، بعد آذار 2011، حين جوبه النظام لأول مرة في حياته بهذا الفيض الثائر ضده، فكان من أساليب الحرب النفسية والإعلامية على هذا الفعل التاريخي أن استعاد ألاعيبه نفسها، ولكن هذه المرة بصورة أكثر علنية واتساعًا، إذ لم يعد الأمرُ سرّا على أحد، لا في الداخل ولا في الخارج. فقد تم حصر المتظاهرين في خانةٍ إسلامية، بل مذهبية، موصوفة بالإرهاب والتخريب والتآمر.

وكما نجح النظام في الثمانينيات في تسويق إسلامه المعتدل، وفي تخويف الأقليات من أي معارضة، نجح أيضًا في تشويه الحراك الثائر ضده وفي حشد أقلياته وراءه، معتمدا على النهج نفسه ومصحوبًا بعنفٍ دمويّ إجراميّ لم تشهد له ثورات الربيع العربي مثيلًا، ولن تشهد.

وبهذا، استطاع النظام -مع الأخذ بالاعتبار مساوئ المعارضة وكياناتها- حرف مسار آذار 2011 عن جوهره، فتمّ تشويه المشكلة الأساسية، وهي أن السوريين محكومون بنظام دكتاتوريّ شموليّ، ينبغي التخلّص منه لبناء مجتمع سياسيّ تستعاد فيه مفاهيم الإسلام المعتدل وغيره، بصورة ثقافية ونقدية قائمة على أساليب الحوار المتبادل، للوصول إلى توافقٍ ضمن عقد اجتماعي سياسيّ جديد يلبّي حاجات السوريين في الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.