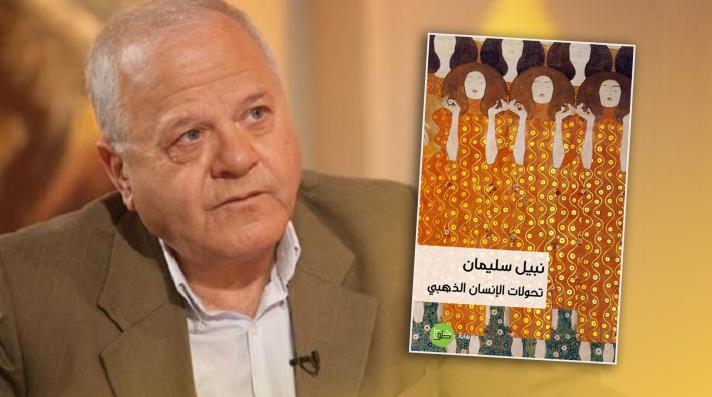

في تداعيات رواية “تحولات الإنسان الذهبي”.. الأسئلة الحرجة/ جمال شحيّد

بعد أسابيع من حصول نبيل سليمان على جائزة الإبداع الأدبي لسلطان العويس، أطلّ علينا في رواية جديدة تعالج موضوعًا طريفًا وجادًا: كيف يتحوّل الحمار إلى إنسان في ديار العرب.

وقبل الخوض في عوالم هذه الرواية، لا بد من التوقف عند التمييز اللغوي التالي: كما ورد في المعاجم اللغوية، يمايز العرب في أدبياتهم بين أربع مفردات للدلالة على التحولات: فأطلقوا كلمة “نسخ”، أو تقمص، أو تناسخ، للتحول من إنسان إلى إنسان بعد الموت، وكلمة “مسخ” للتحول من إنسان إلى حيوان، وكلمة “رسخ” للتحول من إنسان إلى جماد، وكلمة “فسخ” للتحول من إنسان إلى نبات. والمعروف أن الإغريق والرومان، بخاصة، قد أولوا مسألة الإمساخات اهتمامًا كبيرًا تبلور أساسًا في ديوان أوفيدوس “كتاب الإمساخات”، الذي ترجمه الدكتور ثروت عكاشة بكتاب الشاعر اللاتيني “مسخ الكائنات”، وأدونيس بكتاب “التحولات”.

ولكي يضفي نبيل سليمان مزيدًا من المعلومات عن هذا الموضوع أبرزَ ثبتًا بالمراجع والمصادر التي تناولته، وجمع 134 عنوانًا. وعلى غير العادة في الروايات، يورد الكاتب فهرسًا بموضوعات روايته، يتجلّى في أربعة فصول، يتكلم أولها عن دعوة للمشاركة في مؤتمر عقد في تركيا، وعنونه بـ”على شفا زلزال، أو زمن تولاي”، أو “مهرجان أكياكا” (من ص 7 ـ 110)؛ وأتى الثاني بعنوان “أطلال.. لكنها تنبض” (من 111 ـ 248)، والثالث بعنوان “على شفا الزلزال” (من 249 ـ 356)، والرابع بعنوان “زمن الزلزال” (من 357 ـ 396). ويلاحظ أن المؤلف يعشق كلمة “زلزال” للدلالة على التحولات التي طرأت على تاريخ سورية بعد عام 2011.

ويُطرح على الكاتب في الصفحات الأولى من روايته السؤال التالي: “لماذا تكتب عن الحمار؟”(ص22). ويستشهد بالكاتبة الفرنسية، الكونتيسا دو سيغور (1791 ـ 1874) التي كتبت “خواطر حمار: مذكرات فلسفية وأخلاقية على لسان حمار” (1860)، وتروي فيها بصيغة المتكلم مذكرات كتبها كاديشون، وهو حمار عاف تنكيل معلمته به، فهرب إلى الغابة، ثم عاش في كنف عائلة أرستقراطية. فيعلّق الروائي: “كلهم يجعلون من الحمار قناعًا ليقولوا قولهم. هذا، على الأقل، غير كافٍ. أنا لا أفعل ذلك. ولن أفعل” (24). ويجيب الكاتب على السؤال: ” لماذا لم أتزوج حتى الآن؟ لأنني حمار. بينكم من يعتبر من يتزوج حمارًا، لأن الحمار عندكم غبي، بلا عقل، مضروب على يأفوخه. أنا لم أتزوج لأنني حقًا حمار. حمار من صلب ابن حمار، وليس من صلب حمار” (34). ويعقّب على مشاهدته كّمًا هائلًا من تماثيل أتاتورك في كل المدن التركية، قائلًا: متى يصير عالم البشر مثل عالم الحمير؟ لا تمثال يا بشر، لا صنم، لا تماثيل يا بشر، لا أصنام (38). ويذكر الكاتب أنه كان يتخاطب مع الروائي الساخر عزيز نيسين [مؤلف كتب: “الحمار الميت”، و”آه منا نحن معشر الحمير”، و”فرحة حمار”] باللغة الحميرية. ويبيّن مفاتيحها: فيها قسم إشاري، وقسم صوتي. ويبدأ هذا الأخير بالهمهمة، ثم بالنهيق والنشيج. ويورد الكاتب بعض التفاصيل الحمارية التي تخللت المؤتمر المذكور آنفًا: “أطلّت عليّ حمارة حورية باريسية آخر شخلعة وآخر دعدعة. عيونها فناجين شاي والخصر مخنوق ومزنوق. حمارة متكركرة متشنكرة قطقوطة غندورة، أنيابها تؤكد أنها من أكلة البرسيم” (58)، وطلبت منه أن يحكي عن مشاكل العرب الفقهية وقضاياهم اللغوية، فقال: “من ألقابنا الحميرية: الزعيم الأوحد، المجاهد الأكبر، الملهم، الأخ القائد. ونحن يا أجمل الحمارات مولعون بأفعل التفضيل. لدينا ثورات بعدد شعور رؤوسنا. نرفع شعار التحرير، ونوقّع معاهدات سرية مع من يحتل أرضنا. نتكلم عن الكفاح المسلح ونجعله كفاحْ مشلَّحْ. عندنا معارضة براتب، ومعارضة بمكافأة، وحكوميون معاونون للمعارضة، وقادة منظمات مسلحة دفاتر شيكاتهم أطول من الشريط الحدودي مع إسرائيل…”(59). ويتوقف سليمان عند الكتب الثلاثة التي ألّفها توفيق الحكيم عن الحمار: “حمار الحكيم”، و”حماري قال لي”، و”كتاب الحمير”، وهي من أجمل ما كتب. ويعلّق أحدهم عن ذلك قائلًا: “هذا الحمار أحمق مثل أكثر الفلاسفة، لذلك يبحث عن نفسه في المرآة” (62).

ثم يتكلم عن أحمد رضا حوحو، وغازي القصيبي، وأميل حبيبي، وعن بريجيت باردو، التي رآها في سان تروبيز على الشاطئ اللازوردي تمتطي حمارًا. وتكرّ مسبحة الكتّاب الذين تكلموا على الحمار. ويصل الكاتب إلى ضرورة الاقتداء بالحمار: “كن كالحمار: اعمل بصمت، لا تكن خبيثًا ولا أنانيًا ولا عدوانيًا، أنبذ التمييز وارفع شعار: الحمار أخو الحمار، واصفنْ، ثم اصفنْ، فالحمار يجدد بالصفن طاقته الذهنية والجسدية” (75). و”من سلوك الحمير وأخلاقها حاولْ أن تستخلص فلسفة جديدة” (75). أما الشعار الذهبي فيقول: “مت حمارًا متحمرنًا، ولا تمت خروفًا مستسلمًا” (76). ويستخلص أن لا سلطة لأحد على الحمار المتحمرن.

ويسهب الكاتب الساخر نبيل سليمان في التوقف عند التنويعات الحمارية: عيد الحب الحميري، عيد الموسيقى الحميرية، أو عيد النهيق، عيد البردعة، مسابقة ملكة جمال الحمير: مسز دونكي، عيد الحمار اليهودي، أو عيد بلعام. وكان من الممكن أن يتوقف أيضًا عند عيد الحمار في القرون الوسطى، والمتفرّع عن عيد المجانين الذي أسهب فرانسوا رابليه في وصفهما في رائعتيه “غارغنتوا”، و”بانتاغروئيل”، ويتمان في 28 تموز/ يوليو من كل سنة.

ويتطرق الكاتب لحمار سيدنا محمد عندما فتح حصن خيبر اليهودي، وحمار سيدنا عيسى المسيح (حمار المذود، حمار الهرب إلى مصر، حمار عيد الشعانين)، وحمار سيدنا نوح… هذا ليقول إن الأديان الإبراهيمية كانت تجلّ هذا الحيوان، وتعلي من شأنه.

ويطفح الفصل الثاني من الرواية بكمّ وافر من الذكريات الطفولية للكاتب: المرحوم أبوه كان يسميه “يحمور”، إذا كان غاضبًا بدل أن يسميه “كارم”، وكان يردد: “برأس محمد ورأس عيسى ورأس موسى لم يكن ابنك كارم إنسيًا” (115) [الكلام لزوجته]؛ ويضيف: “يا أم كارم: كم مرة رجوتكِ أن تراقبي كارم عندما يلاقي حمارًا أو حمارة؟ افتحي عينيك وانظري كيف يمسح على وجه هذا، كيف يتكلم مع هذه، كيف ينهق له هذا، كيف ترقّص له هذه ذيلها” (115). وتعقّب الأم أن هذا لا يعني أنه كان حمارًا.

وفي نيبالين، يكبر الكاتب مع زلفى بنت المختار التي صارت أستاذته في عالم العصافير والأشجار والأعشاب والحشرات والزواحف. ولكن زلفى تموت في مقتبل العمر، بعد أن عرف كارم معها حبه الأول. وعندما عاد إلى نيبالين ودلّه حفيد زلفى على قبرها جثا أمامه؛ فتعلّق إحدى النساء التي شاهدته يجثو: “ما بقي مثل هذا الوفاء في هذه الأيام. الآن، صدّقت كل ما سمعته عن حبه لزلفى، الله يرحمها” (133).

وترمي المقادير بكارم ـ بعد تخرجه من الجامعة ـ إلى مدينة الرقة معلمًا في ثانوية البنات، فسكن في حارة البكري، وقامت بينه وبين عبد السلام العجيلي أواصر صداقة. وتتوقف الرواية عند معالم المدينة، وعند تشجيع العجيلي لكارم على الكتابة، لا سيما على الحمار، ويذكّره بجمعيات الحمار التي نشأت إبان الثلاثينيات من القرن العشرين في دمشق عن الحمار، وبخاصة جمعية أبي سارة. ويتوقف عند مجلة “المضحك المبكي” التي كان يحتفظ هو بأغلب أعدادها والتي أوقفها حزب البعث عام 1966. ويذكر لكارم أن المجلة أقامت حفلة تكريمية احتفاء بالحمار. ويتعرف كارم على سيدة بيت مهجور اسمها أريام، وتنشأ بينهما علاقة حب. فينبهه جاره قائلًا: “الدنيا هنا غير دنيا. هنا الرقة يا أستاذ. إذا صار ما صار وعلقت بشباك أريام لا سمح الله، قل على روحك السلام. هذا عِرض، والعِرض ذبح بلا ديّة” (156)، ويرافقه إلى كراج السيارات لينجو بجلده.

ويعود كارم إلى نيبالين واللاذقية، ويستقيل من الوظيفة، ويبدأ العمل في الصحافة. ويتردّد على مكتبة بيطار، ويتعرف على الكاتب الشاب، عبد الله العبد، صاحب قصة “الرجل والعربة”، ويبدي إعجابه بكتابات المفكر اليساري، إلياس مرقص. ويزور حماة بعد أحداث عام 1982، ويلتقي بالمخرج السينمائي، محمد إسماعيل آغا، ويتفق معه على تحويل قصة “الرجل والعربة” إلى فيلم تلفزيوني، يمثّل فيه غسان مسعود، وأمل حويجة. وصدر الفيلم باسم الحمار “فهيم”. ويواكب كارم الأحداث التي مرت بها سورية آنذاك: موت باسل الأسد، وسلسلة المعزّين به: البوطي، وأدونيس، وخالدة سعيد، ونزار قباني، والجواهري…؛ وموت صلاح جديد بعد 23 سنة قضاها في السجن؛ ثم موت نور الدين الأتاسي، الذي قضى 22 سنة في السجن. هذا إلى جانب حملات الاعتقال والتصفية التي ضربت رابطة العمل الشيوعي واليسار: الثورة تأكل أبناءها.

وبعد هذه الوصلة السياسية الحزينة، يعيدنا الكاتب إلى الموضوع الأساسي: الحمار. “أكبرتُ الحمير: لا حرب ولا انقلاب، لا ثورة ولا أحزاب ولا سلطة ولا …” (186). ولكنه يسمع التنبيه التالي: يا حمار وطّي الصوت. ويستعرض القارئ مشاهد من سجن المزة في دمشق. ثم تعود صورة الحمار إلى الواجهة: غناؤه وأنواعه (الحمار البري السوري، الحمار البري الهندي، الحمار البري المنغولي…). يقول: “كان يا ما كان، وغير الله ما كان، كان في بلادنا حمار بري يقال له الأخدر، أو الأحقب، أو أن جده الأول هو الأخدر، أو الأحقب. كان يرمح في البراري والفيافي من بلادنا إلى بلاد العجم إلى الهند والصين” (198). ثم ننتقل إلى الحمار الذي يسحب الماء من البئر، وإلى حمار السوخة (أو حمار فضلات البيوت)، وإلى حمار العيد الذي ينقل الأولاد بين الحارات، وإلى حمار ورشات البناء. ونعود إلى الصحافة مع مؤنس الرزاز، وإلى السياسة وموت الرئيس حافظ الأسد، وحضور كبار المشيعين الذين توافدوا إلى الجنازة: “أراهن على أن نصف سورية، وربع لبنان، جاؤوا يودعون حافظ الأسد” (236). ويختتم أحدهم قائلًا: “الحكم والسلطة والحزب: هذه هي الدولة: هذا هو الوطن” (248).

ويحشد الكاتب، في الفصل الثالث من روايته، مجموعة من المعلومات عن الحمار. فيتكلم عن بلدة “مارية” الفرنسية التي تحتفل كل سنة بعيد الحمار. وينقلنا من ثم إلى مقولة التقمص، وتحول الإنسان إلى حمار، مثلًا. كان كارم يعتقد أنه كان حمارًا، ولما مات، عاد إلى الدنيا إنسانًا. وأبوه كان يعتقد بذلك أيضًا. وبمناسبة اطلاع القارئ على اللوحات التي تزين بعض جدران مكتبة الكاتب في نيبالين، ننتقل إلى رواية “حمار الحكيم”، وإلى لوحة أوجين ديلاكروا عن الحمار، وإلى حمار لوكوس أبوليوس “تحولات الجحش الذهبي”، وإلى حمار بروغل، وحمار مارك شاغال، مما دفعه إلى القول: سيأتي يوم أقيم فيه متحفًا للحمار في نيبالين: لوحات، منحوتات، مخطوطات، كتب، أدوات، أفلام… ذلك أن كارم كان يبحث عن نفسه في هذه الأعمال الفنية. ونعود من ثم إلى تجليات الحمار في الأدب والفن، مع ثربانتيس والفروسية الحميرية. ويخصص الكاتب فصلًا عن حمار آفولاي/ لوكيوس أبوليوس، وعن ترجمة الليبي علي فهيم خشيم لهذه الرواية التي عدها الباحث الفرنسي، بيير غريمال، من الكتب المؤسسة للفن الروائي في الغرب، وبخاصة أدب الخيال العلمي. ويقول: “فكّرْ بالحمار ككائن في هذا المجتمع، ليس مضحكة. ليس كقناع لإلقاء الحكم والمواعظ. ليس فقط كقناع للنقد، أو التبشير، أو… الجديد هنا هو أن يكون الحمار كائنًا في مجتمع بشري. تُرى: كيف يرى هذا المجتمع؟ كيف يعيش فيه؟” (305). ويتوقف عند حمار الفيلسوف بوريدان، الذي كان جوعه يعادل عطشه، ولما قُدم له عليق من الشعير وسطل ماء، لم يعرف بأيهما يبدأ، فمات جوعًا وعطشًا، لأنه كان عاجزًا عن الاختيار.

وفي المغرب، يلتقي الكاتب بالطيب صالح، الذي يشيد بأن يكنّى بـ”رهين الحمار”، فيناديه في الفندق: “تعال يا زول، ايش قصتك مع الحمار؟” (327)، فيجيبه: “أنا يا سيدي، رهين الحمار الذي كنتُ، والإنسان الذي صرت” (328). وينبري الطيب صالح يسرد لكاتبنا بعض الأشعار التي تكلمت عن الحمار في الأدب العربي الكلاسيكي: بشار بن برد، والسجستاني، ويذكر له الكاتب السوداني جمهرة من الشعراء العرب المعاصرين الذين تكلموا عن الحمار: أحمد شوقي، وخليل مطران، وغازي أبو عقل، وأحمد مطر، وسليم بركات، وأدونيس… ويبوح له بأن الحمار وسّع له فكرة الكتابة وفكرة الحياة: “الحمار ضاعف عليّ عبء المعنى بقدر ما ساعدني على أن أتخفف منه. لذلك ليس الحمار قناعًا لي. هل بقي للقناع مكان في هذا العالم المفتوح؟” (337).

وينقلنا الفصل الرابع إلى الزلزال السوري المعاصر. وهو فصل غنيّ بالتداعيات. يلتقي الكاتب في مهرجان بني عمار في المغرب بناديا لطفي، معبودته السينمائية أثناء شبابه. ويذكر أنها كانت تنتمي إلى جمعية الحمير المصرية التي أسسها الفنان المصري الكبير زكي طليمات عام 1930، وسلّم رئاستها من ثم لناديا لطفي التي ـ كما يقول النص ـ “تماثلت على المنصة بديلًا من صور أبناء الرؤساء العرب الثوريين الذي هيأهم آباؤهم للوراثة” (361). وفي مداخلة ناديا لطفي في ذلك المهرجان الحميري، ذكرت فضل الحمار في اكتشاف المقابر الفرعونية في كرم الشقافة عام 1900، وأيضًا مقبرة توت عنخ آمون في الأقصر، ومن ثم وادي المومياوات. ويتوقف النص عند الوظائف التي يحققها الحمار في بعض البلدان العربية.

وفي المداخلة التي قدّمها الراوي للمهرجان في جلسة “الحمار في التراث”، ذكر أن العرب الأقدمين لم يكونوا يبخسون هذا الحيوان حقه وفضله، مستشهدًا بكمال الدين الدميري (1344 ـ 1404)، الذي وضع كتابًا مهمًا عن الحمار عنوانه “حياة الحيوان الكبرى”. وتتطرق الرواية لعلاقة النهيق بعلم الصوتيات في الأوبرا، وتتوقف عند الهمهمة، ثم النهيق الحر الذي يصعب تنويطه.

ويتلقى الراوي من صديقه غالي في نيبالين أن هجومًا قد وقع على بيته، وأن أبوابه مشلّعة: “هذا شغل مجرمين يا كارم والزمن زمنهم” (378). وتبدأ الكوابيس تحاصر كارم الذي قرر العودة سريعًا إلى سورية.

وتعيدنا الرواية من ثم إلى أجواء المظاهرات التي عمّت ساحات وشوارع سورية عام 2011. ويشارك كارم الكهل في بعضها: لقد دقّت الساعة، وانشقّ القمر. وعاد من المغرب على جناح السرعة، وكان ممتلئًا بالتحدي، لأنه شعر بالانتهاك: لقد نُهب البيت، وبُعثرت كتب المكتبة العامرة. لقد دمروا مشروع حياته. ويذكر كارم أن صديقه غالي مايز بين الزلزال (الذي هو ظاهرة من ظواهر الطبيعة)، وبين الثورة المجتمعية: “زلزالك هروب وفذلكة وخوف ولا يقّدم، بل يؤخر. لا ينفع، بل يضّر”. وتجرّه إحدى الفتيات إلى قلب التظاهرة، وإذا بلبطة تعاجل قفاه وترميه، وبرفسة تعجن أضلاعه.

وتزوره في اللاذقية أخته كواكب التي هربت من دير الزور بعد أن استشهد زوجها: “مالك يا مشحّرة غير أهلك حتى ولو بعد ثلاثين سنة من القطيعة” (392). وتنهال الأسئلة على كارم: “هل اختطفه شبيحة النظام؟ ولكن ممن سيطلب الفدية أيُّ خاطف، وكارم مقطوع من حجر؟” (395). ويهجس بمآل “الثورة” التي “سرقها العسكر، والعسكر لا يؤتمنون” (391) فينعم النظر في “الذين تسيّدوا المعارضات متجلببين بجلابيب الدول والدين والطائفية والمذهبية والعلمانية واليسارية و…” (394). كأني بالروائي يكفر بكل شيء. وتنتهي الرواية بالرسالة التالية التي تصل على وسائل الاتصال الاجتماعي: “عزيزي الحمار: رأيتك أمس وأنت تسقط مضرجًا بدمائك”. لم أستطع الاقتراب من جثتك الطاهرة: “كل ما استطعت فعله الآن أن أعتذر إليك، باسمي وباسم جميع أبناء هذا الوطن عن الإساءات التي ألحقت بك في ما مضى من أيام عيشنا المشترك على هذه الأرض… عزيزي الحمار: لتطمئن، فروحك الطاهرة حية تبقى، ووحدهم القتلة لن ينعموا بطمأنينة، لا في حياة ولا في ممات” (396).

وتنتهي الرواية بحوار ذاتي يقول: “إلى متى ستظل تهرب مما حولك وتنطوي على بستانك ومكتبتك وصداقة غالي؟ حتى الذكريات ضيعتها. منذ طفولتك وأنت تهرب من الإنسان الذي فيك، فإلى متى؟ من فيك الذي يكتب: الإنسان، أو الحمار؟ هذه اللغة العربية، أو الفرنسية، هل هي لغة الإنسان فيك، أم الحمار؟ لماذا تعوّل على المجهول منك، وتنكر المعلوم؟ هل فكرت في اجتماع الإنسان والإنسان في الحمار، إلا إذا صدّقتَ كذبة الخلود؟” (389).

*****

أسئلة مؤرقة. وما أجمل أن تنتهي رحلة الـ 400 صفحة التي تشكّلها هذه الرواية بوعي التساؤل والتشكيك!

لا تكمن أهمية هذه الرواية في أسلوب الغروتسك الذي اعتمده نبيل سليمان فحسب، بل في طرح الأسئلة الحرجة التي يهرب منها أعقل العقّال.

عنوان الكتاب: تحولات الإنسان الذهبي المؤلف: نبيل سليمان

ضفة ثالثة