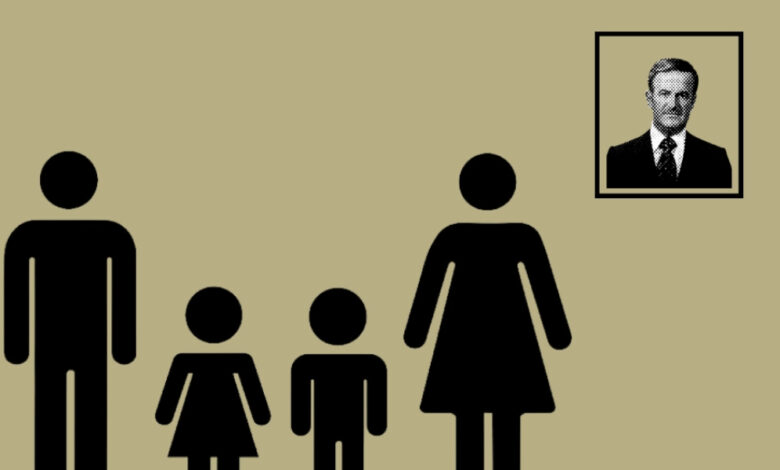

أهلي و/أو حافظ الأسد/ مرسيل شحوارو

«يوماً ما ستُضيّعين أولادك»؛ جملةٌ اعتاد أبي أن يقولها تعقيباً على مهاراتي منذ الطفولة في إضاعة الأشياء، بغض النظر عن حجمها كأن تَضيع كامل حقيبتي المدرسية، وعن أهميتها كأن تضيع جلاءات علاماتي وحتى هويتي الشخصية بشكل متكرر. في إحدى احتجاجاتي على تلك الجملة قلتُ لأبي، رجلِ الدين الذي أَدينُ له بمحبتي للّغة والنقاش والقراءة: «سأكون نسخة أفضل منكما كأهل». أعجبه التحدي، وقال لي: «أَعدّي قائمة بما تعتقدين أنك تستطيعين فعله بشكل أفضل منّا». كانت تلك طريقتهما في التعامل مع كثرة كلامي، خلال الوجبات، خلال الطريق في السيارة، خلال إعداده قهوة الصباح: «شو رأيك تكمليها كتابة؟».

لا أذكر اليوم ما الذي كتبته حينها في تلك القائمة بالتفصيل. أعتقدُ أنني ذكرتُ إفساد والدي لعلاقتي مع المال، لأقوم بشطبها لاحقاً خوفاً من خسارة تلك الامتيازات الصغيرة بيني وبينه في تهريب مبالغ متفرقة خارج مصروفي الأسبوعي الذي حاولت والدتي ضبطه. وحتماً، تضمنت القائمة اتهامي لوالدتي بمحبة أختي الكبرى أكثر من محبّتها لي. لا أعتقد أن تلك القائمة الأصلية تضمنت كثيراً من العمق أو الواقعية أبعد من أفكاري كمُراهِقة عمّا أردتُ للحياة أن تبدو عليه. لكن تلك الفكرة المتمردة، التي شجعّها والدي، كانت في حد ذاتها أمراً جوهرياً في تَقبُّلي لفكرة أن الأهل بشرٌ يخطئون، ولفكرة أننا نستطيع بدورنا أن نكون نُسخَاً أفضل، أو على الأقل أن نحاول.

لكنني خسرتُ تلك القدرة على مراجعة أخطاء والِدَيَّ في العام 2012، وذلك من ضمن الخسارات غير المُتحدَّث عنها في معرض الخسارات الهائلة الملموسة التي عشناها بشكل سوريّ جمعي. تَجمَّدَ والِداي في تفكيري بعد موتهما ضمن نسخة كرتونية عنهما لا تشبه البشر الحقيقيين: والِداي رائعان، كل شيء فيهما رائع، تربيتهما رائعة، طفولتنا رائعة، ومراهقتنا كذلك رائعة. لا يُخطئان، وليس هناك ما يمكن تعلّمه أو تحسينه فيهما.

خصوصية الظروف التي أحاطت مقتل أمي ساهمت في إحاطة أي محاولة لتشكيل سردية أخرى حول طفولتي بكثيرٍ من الذنب والعار. قتلَ النظام السوري والدتي فيما أسماه الضابط المسؤول عن القضية «حادثاً فردياً»، وعلى إثرها بدأ في حضوري أو في غيابي حوار مجتمعي صريح مليئٌ بالشائعات بين أصدقائها والمعارف وحتى بعض أفراد العائلة حمَّلَني مسؤوليةَ قتلها، إمّا بسبب نشاطي المعارض، أي أن النظام اغتالها ليعاقبني، أو أن القتل كان خطأ فعلاً ولكنه خطأٌ في الشخص الذي يُفترَض قتله، أي أن النظام اعتقدَ أنني كنتُ في السيارة التي تم إطلاق النار عليها.

في لحظاتي الواعية والمنطقية، أرى قباحة هذه الأفكار وأحاول رفضها، لكن الألم له منطقه الخاص. وهكذا تَحوَّلَ أي تفكير في أخطاء قد ارتَكبَتها أمي في تربيتنا أمراً شبه مستحيل. خصوصاً مني أنا، المتهمة بالتسبب في قتلها، في لحظاتي اللاواعية والمتألمة.

أمرٌ صعبٌ جداً أن أكون أنا المتهمة بالتسبب بقتلها في اللاوعي الخاص بي.

تلى قتلَ والدتي تَحوُّلُ نشاطي السياسي إلى نشاط علني بشكل أكبر، مما أثار سخط عدد من محيطي المسيحي الذي اعتبرها خيانة لإرث والدي، رجل الدين المسيحي المعروف والمحبوب في حلب. وتضمنت الأسئلة المبطنة حول: «شو بتعتقدي لو عايش بيكون رأيه بسلوكك؟» لتصل أحياناً إلى حدّ أن يخبروني علانية، أو يكتبوا على صفحات التواصل الاجتماعي، أنني لا أستحق أن أكون ابنته. وهكذا تَجمَّدَ هو أيضاً في نسخة لا يمكن مراجعتها أو التفكير في أخطائها، كي أثبت لنفسي أنني أستحقُّ أن أكون ابنته.

لا أعتقد أن تَجمُّدَ العلاقة مع أهالينا، نحن المنفيين قسراً، كانت استثناءً أعيشه أنا. عَقَّدَ العنف السياسي المُركَّبُ الذي نجونا منه من قدرتنا على فهم الأدوار الواضحة بيننا وبين أهالينا أو ذكراهم.

كيف تُراجِع بموضوعية أخطاءَ أهلٍ تركتَهم في سوريا وأنت لا تعرف إن كنتَ ستلتقي بهم أحياء مرةً أخرى؟ أو أهلٍ تعتقد أن نشاطك السياسي كان سبباً في تهجيرهم إلى دول ربما لن يستطيعوا في ما تبقى من حياتهم تَعلُّم لغتها؟ كيفَ تُراجع أخطاء أهل تم اعتقالهم؟ أو قتلهم؟ أو يرزحون تحت ألم استشهاد إخوتك؟

تسبَّبَ عددٌ منّا بالكثير من الألم والخوف والقلق لأهل لم يتخيلوا حتى في أسوأ تصوراتهم عن المستقبل أن يكبروا بعيداً عنّا، ألّا يكونوا جزءاً من حياتنا إلا عبر الشاشات.

ترددتُ بعد كتابة الجملة السابقة، رغبتُ أن أُعيد تحريرها بشكل صحيح سياسياً: تسببت ملاحقتنا من قبل نظام الأسد وتهجيرنا بذاك الألم والخوف والقلق. لكن هذا التحرير رغم كونه حقيقة واقعية، لا يبدو في كثير من الأحيان حقيقة عاطفية. نشعر، معظمنا على الأقل، بوطأة ذاك الألم والخوف والقلق والتخلي عن أهل يكبرون من دوننا، أو في حالتي ربما لا يكبرون.

لكن بالمقابل، ربما عنى التهجير لبعضنا الآخر سهولةً أكبر في تلك المراجعات، وسماحاً لهم بالحياة ضمن هوياتهم الحقيقية على نحو يكاد يكون مستحيلاً تحت سطوة الأهل أو المجتمع.

المراجعة الشخصية من أجل التعافي

أصبحت مراجعة أخطاء أهلي ضرورة مُلّحة في حياتي بعد ملاحظتي لسلوكيات غير صحية كانت تجد في العلاقات العاطفية، ربما مثل معظمنا، متسعاً للخروج بوجهها العاري. قد تتحمل الحرب الجزء الأكبر لتلك السلوكيات، ولكن تتحمّل طفولتي بعض المسؤولية حتماً.

أيضاً، كانت تلك المراجعة ضرورية من أجل إعادة إنسانية والدَيَّ في ذاكرتي إلى نسختها الحقيقية. يخطئان ويصيبان ويحبّان ويكرهان: بشرٌ لا أصنام.

قمتُ بإعداد قوائم أضيفُ إليها شيئاً مما أعتقد أنه من آثار علاقتي مع أمي، أَشطبه في اليوم التالي، وهكذا. امتدت تلك الرحلة سنتين، متقطعتين طبعاً. طالت القائمة أكثر مما أعتقد أنني جاهزة لمشاركته على العلن، ولكن هنا بعض محتوياتها:

تتحمل أمي بعضاً من المسؤولية حول مفهومي عن أنوثتي، قلقي حول جسمي وشكله، ما يعنيه أن أكون امرأة لا تريد أن تتمركز حول الزواج، وشعوري بالغيرة من ليلى أختي الذي امتدَّ أحياناً إلى غيرة من النساء اللواتي تمنَّت والدتي أن أكونهن: «سيدة مجتمع راقية ونحيفة وربة بيت ممتازة، وأم لطفلين لا أكثر».

يتحمل أبي بعضاً من المسؤولية عن مفهومي بشأن قيمتي كإنسان دون الهوس بالإنجاز وتجميع الشهادات والعمل الطويل، بشأن استحقاقي للحب دون الحاجة لأن أحصلَ له على علامة «عشرة» في كل الامتحانات. أنَّ قيمتي ليست مرتبطة بالضرورة بكوني «الأولى عَ الصف».

يتحمل كلاهما أيضاً أثر تربيتي المحافظة على فهمي للجنس والحريات الجنسية والأدوار الجندرية.

بالمختصر: حاولت أمي تشكيلي كي أكون ما تُعرِّفُه هي على أنه «امرأة مسيحية صالحة»، وحاول والدي، بعد يأسه من أنهما سينجبان رجلاً، تربيتي كجائزة ترضية عن ذاك الصبي الذي لم ينجباه.

المراجعة الجمعية وإرث الثورة

كان الحديث مع المعالجين النفسيين عن والدَيَّ ضرباً من ضروب الخيانة، لم أقوَ على ارتكابه. لكنني كذلك لم آخذ المراجعة لأخطائهما إلى المُعالِجة النفسية لشكوك متعلقة بقدرة علم النفس على فهم ما هو جمعي، على ما هو أبعد من دور العائلة في تشكيلنا، بالإضافة للعوامل السياسية والاقتصادية والمجتمعية الأوسع.

مدينةٌ أنا طبعاً للثورة السورية بإضفاء بُعد جمعي مُسيَّس على معظم أسئلتي وهواجسي، مما جعل مقدرتي على تَفهُّم أخطاء والدَيَّ ومسامحتها أمراً أسهل. أو على الأقل وضعها ضمن سياق أكثر تعقيداً من معادلة: هل أحبونا بالمقدار الكافي أم لا؟

أدركتُ في مسيرة مراجعة أخطاء أبي وأمي، من باب الإنصاف، أن عليَّ مراجعة أخطائهما في ظلّ الحقبة التي التقيا وأحبّا بعضمها وتزوجا وأنجبانا فيها، في ظل حافظ الأسد ما بعد الثمانينات في حلب. كيف أشرح أن أحد أكبر ذكرياتي عن الحب في طفولتي كانت رحلتهما إلى لبنان، وتهريب موز وجبنة مثلثات وبسكويت «شوكوبرينس»، لنقضي ساعات أنا وأختي نتقاسمها في جدال يمتد لساعات، ليتحول بعدها في الأسابيع اللاحقة إلى مادة للتندر في العائلة حول كيف يعيش المخزون لدى أختي شهوراً، وأستهلكه أنا بأكمله خلال الأيام الأولى لعودتهما.

هل كان أثرهما على طفولتي أكبر من أثر المدرسة، التي تعرضتُ فيها للضرب يومياً. مدرسة خاصة كانت تُعَدُّ من بين أفضل المدارس في حلب، ولكننا كنا نتعرض للضرب فيها وبكثافة. العصايات على اليدين، وأحياناً على الرجلين للصبيان. يحملنا رجل دينٍ من زوالفنا. تضربنا معلمة، علَّمتني في الصفوف الرابع والخامس والسادس، كفوفاً بكلتا يديها.

تزوجت والدتي في التاسعة عشر من العمر، وهي آتية من عائلة فقيرة لمهاجرَين: أم أرمنية وأب يوناني كان يعمل سائقاً لباص المدرسة، من أبي القادم من عائلة متوسطة الحال وذات سمعة ممتازة تابعَ جميعُ أبنائها دراساتهم العليا.

يصبح طرح سؤال عن لماذا لم تجرؤ والدتي على تعليمنا الأرمنية، اللغة التي تَحدثَتها بطلاقة، سؤالاً جمعياً لا شخصياً فقط. وكذلك هو الأمر بالنسبة لمحاولة تفهّم أثر الفارق الطبقي بين عائلة والدتي وعائلة والدي، وأثر هذا الفارق في مجتمع يستعرض طبقياً، على إصرار والدتي أن أبدو بصورة طبقية معينة، من حيث طريقة اللباس والكلام والأكل والمشي. كي تستطيع هي الانتماء إلى المجتمع المسيحي لزوجها بأَحكَام أقل، كان يجب أن أبدو وأتصرف على أنني «أكابر».

هل كنتُ قادرة فعلاً على أمومة أفضل بكثير من أمومتها، في التاسعة عشر في ظل فاشيّة حافظ الأسد التي جعلت أي تَسيُّس مستحيلاً؟ دون منظمات نسوية أو قراءات أو صحافة أو أي نشاط أكاديمي. أكاد أكون متأكدة أنني كنت سأكون ربما أماً أسوأ: «كنت ضيعت ولادي».

لم تتابع والدتي أي دراسة بعد الثانوية. تمحورت حياتها بالكامل حول عائلتها الصغيرة، والدي وابنتاها الاثنتان، وحول الاعتناء الدائم بنا، بغض النظر عن أعمارنا. حتى الكتب التي قرأها والِداي للمساهمة في تربيتنا، والتي شعرنا بالحنق أنا وليلى عندما كبرنا وقرأنا ملاحظاتهما على هوامشها، كانت كتباً من قبيل «طفلي عصبي ماذا أفعل»، أو «كيف نتعامل مع الغيرة الأخوية»، وما شابه ذلك. كانت أقرب إلى كتب المساعدة الذاتية منها إلى كتب راديكالية أو معمقة في التربية. كل ما هو راديكالي أو معمق كان مُصادراً أو ممنوعاً أو يصعب الوصول إليه في سوريا حافظ الأسد.

طبعاً، استطاعَ بعض الناس إيجاد مساحات سرّية أو هوامش لخلق تَسيُّسٍ ما حتى في ظل تلك الفاشيّة، ولكن لم يكن والِدايَ من ضمن تلك الدوائر. كانا من أبناء مجتمع مسيحي مغلق على نفسه وغير مُسيَّس في معظمه. هل كان انغلاق والدَيَّ على مجتمعهما المسيحي، المحافظ، أثراً لمرحلة ما بعد الثمانينات أم كان سيحصل بالضرورة دون ذلك؟

لكنني أؤمن أن مساحات مراجعة، وخصوصاً تلك الراديكالية منها والتي تتمرد على الموروث والعرف، تحتاج أمراً أساسياً، تحتاج ما صرخت به الثورة السورية أولاً، الحرية.

ليس هذا للقول بأي حال أنه لا مسؤولية للأفراد على الإطلاق في تربية أبنائهم، وأن المسؤولية تقع حصراً على عاتق الدولة الفاشيّة التي خنقت مساحة النقاش واللغة.

أدركُ خطورةَ أن نؤمن كأفراد، وخصوصاً كشعوب، أن الطغاة بسلطة عنفهم آلهةٌ لا يمكن تغييرها أو مقاومتها، وأنهم يتحكمون بشكل مطلق بتفاصيل تكويننا. بالطبع يستطيع والِدايَ، في ظل فاشية حافظ الأسد، ونستطيع نحن أبناء التهجير وانسحاق الحلم الديمقراطي، أن نسعى دوماً لأن نكون نُسخاً أفضل وأكثر تقدميةً ممّا ورثناه. ولكني أحاول في هذه المقالة البحث عن توازن بين ما هو مسؤولية شخصية وما هو مسؤولية جمعية. أولاً، من باب العطف على محاولات الناس ضمن ظروفهم السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تساهم في تشكيلهم. وثانياً، والأهم، تخوفاً من المراجعات التي تجعل الدولة خلفية باهتة، وغير مسؤولة بشكل مباشر عن العنف المُمَارس علينا منذ الطفولة.

أكتبها لأنني أدرك كذلك خطورة اعتبار الفاشية تفصيلاً هامشياً، وحرية التعبير هامشية، والديمقراطية، لا سمح الله، كذلك هامشية. نعم، شكلّني حافظ الأسد، ومناخه السياسي في سوريا، بنسبة لا أمتلك القدرة الموضوعية على موازنتها مع تأثير أهلي والعائلة الأقرب.

هذه الهواجس هي محاولةٌ لفهم أخطاء والدَيَّ ضمن ذاك المناخ السياسي، لا خارجه. كمراجعة أخطاء الثورة ضمن ذاك العنف اللامحدود، لا في مخبر عقيم. قد أنجح أحياناً وأفشل عدداً أكبر من المرات في تعقّب ما الذي ورثته ممن؟ والِداي؟ الفاشيّة؟ الحرب؟ اللجوء؟ الثورة؟ النسوية؟

قد أفشل في الإجابة عن أسئلة من قبيل: هل كنت سأكون أمّاً أفضل؟ لكن هناك أمراً واحداً أصبحت أكيدةً منه بعد هذه المراجعة: كان بإمكانهما إعطائنا طفولة أفضل لو لم تكن طفولتي في حقبة حكم فيها حافظ الأسد سوريا بالحديد والنار.

هناك قول شائع يُنسَب أحياناً لفيكتور هوغو: «حرّروا الحرية والحرية تقوم بالباقي». أختلفُ مع هذا القول، قد نُحرِّر الحرية ولا يزال علينا كأفراد تَحمُّلُ مسؤولية أن ندفع ونناضل باتجاه باقي الحقوق، ولكنني متأكدة أنه دون تحرير الحرية ستضيق جداً قدرتنا على أن نقوم بالباقي، حتى تكاد تنعدم في أحيان كثيرة.

موقع الجمهورية