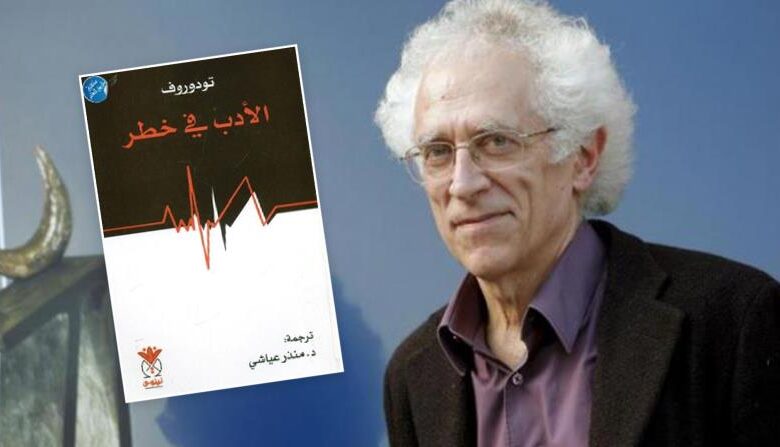

الناقد تودوروف وسؤال “ماذا يستطيع الأدب؟”/ بشير البكر

في كراسه الصغير المعنون “الأدب في خطر” يعترف الناقد تزفيتان تودورف (1939-2017) بأن الأدب يمكن أن يحوّل الكائن من الداخل. وفي عصر الأيديولوجيات المهيمنة والأحكام المسبقة والكليشيهات، على الإنسان أن يتعلم التفكير بنفسه، كما كانت عليه الحال منذ عصر الأنوار. ولكن كيف التوصل إلى ذلك؟ يشير جان جاك روسو في مؤلفه “إميل” إلى سيرورة التعلم هذه بعبارة “التربية السلبية”، ويقترح إبعاد اليافع عن الكتب لتجنيبه كل إغراء بمحاكاة الآخرين. ومع أن التلفزيون مر من هنا، يمكن للكتب أن تساعده على هجر البديهيات الزائفة، وتحرير ذهنه. وللأدب دور فريد هنا، أمضى تودوروف رحلة أكاديمية وتعليمية وفكرية طويلة حتى استطاع تعريفه، وتحديد قوانينه، ليصل إلى نتيجة مهمة وهي تشجيع القراءة بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الكتب التي ينظر إليها النقد الاحترافي بتعال، إن لم يكن باحتقار، منذ رواية ألكسندر دوما “الفرسان الثلاثة” حتى “هاري بوتر”.

حياة تودوروف المهنية في فرنسا التي بدأت عام 1963 بعد مغادرته وطنه بلغاريا بصورة نهائية، ارتبطت بالناقدين جيرار جينيت (1930-2018)، صاحب “خطاب الحكاية”، وصديقه الفيلسوف والناقد والأب الشرعي للنظرية البنيوية رولان بارت (1915-1980)، ومع جينيت عمل على تخليص الأدب من شبكة الأمم والقرون وفتحه على ما يربط الأعمال الأدبية بعضها ببعض. وبعد أن اندمج بالثقافة الفرنسية وعاش جو الحرية وهو القادم من وراء “الستار الحديدي” لم تعد بالنسبة له القيم والأفكار التي يحملها عمل أدبي سجينة أغلال أيديولوجية مقررة سلفا. وبالتالي صار يستأنس كناقد بمعطيات ومفاهيم علم النفس والأنثروبولوجيا والتاريخ، وتاليًا بالفلسفة الأخلاقية والسياسية، إلى حين وصل إلى السؤال الجوهري، الذي طرحه على نفسه: لماذا أحب الأدب؟ ويأتي الجواب عفويًا: لأنه يعينني على أن أحيا.. فالأدب أكثر كثافة وإفصاحًا من الحياة اليومية، لكن غير المختلف جذريًا، يوسع من عالمنا، ويحثنا على تخيل طرائق أخرى لتصوره وتنظيمه. هو ليس مجرد متعة، إنه “يتيح لكل واحد أن يستجيب لقدره في الوجود إنسانًا”.

ومن خلال المشاركة ما بين 1994 و2004 في لجنة استشارية تابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية، يكتشف فكرة عن الأدب مغايرة تمامًا توجد لدى بعض الأساتذة، وهي أن الطلاب في المدارس لا يتعلمون عن ماذا تتحدث الأعمال الأدبية، وإنما عن ماذا يتحدث النقاد. يغلبون السؤال إن كانت رواية المحاكمة (فرانز كافكا) تنتسب إلى مستوى الخطاب الهزلي أو مستوى خطاب اللامعقول، بدل البحث عن موقع كافكا في الفكر الأوروبي. ويرى تودوروف إنه “لنوع من غياب التواضع أن نقوم بتدريس نظرياتنا عن الأعمال الأدبية، بدل الأعمال الأدبية ذاتها”، وباختصار، لا يمكن أن تحل دراسة وسائل المدخل محل دراسة المعنى الذي هو غايتها. فالقارئ غير المتخصص يقرأ الأعمال الأدبية لا ليتقن بشكل أفضل منهجا للقراءة، ولا ليستمد منها معلومات عن المجتمع الذي أبدعت فيه، بل ليجد فيها معنى يتيح فهمًا أفضل للإنسان والعالم، وليكتشف فيها جمالًا يثري وجوده، وهو إذ يفعل ذلك، يفهم نفسه فهما أفضل. ويعزو تودوروف الأسباب إلى أنه أثناء الحقبة السالفة، التي دامت أزيد من قرن، هيمن التاريخ الأدبي على التعليم الجامعي في فرنسا، أي أساسًا دراسة الأسباب التي أفضت إلى ظهور العمل الأدبي.

وذهب تودوروف إلى ما بعد البنيوية التي تقوم على دراسة النص، إلى المزاوجة بين دراسة النص وتدريس النص معًا، لأن الأدب هو الموجه للجميع وليس الدراسات الأدبية، ولا يقف هذا التعسف على تدريس الأدب، بل يتجاوزه إلى عرض الكتب في الصحافة فنجد أن الصحافيين يعملون على إبراز عناصر اشتغال الأدب، ليس الأدب نفسه. وبذلك يبدو الأدب مكتفيًا بنفسه، دونما صلة بالعالم الخارجي. وشخّص الناقد بأن هذه النظرية ذات تاريخ طويل ومعقد مواز لتاريخ ظهور الحداثة، ويذهب بعيدًا إلى تفسير أرسطو للشعر على أنه محاكاة للطبيعة، وحين تحرر الشعر من هذه الوصاية الباهظة في عصر النهضة، سيطلب منه أن يكون جميلًا، لكن جماله نفسه يتحدد بحقيقته وإسهامه في الخير، ونتذكر بيت بوالو “لا شيء أجمل من الحق، والحق وحده معشوق”. ولن تلبث العصور الحديثة أن تزعزع هذا التصور، ليصبح الشاعر هو الذي يبدع عالمًا موازيًا للعالم الطبيعي الموجود، عالمًا مستقلًا لكن بنفس القدر من الاتساق.

وبفضل التحولات في القرنين السابع والثامن عشر سيسود التأمل الجمالي، والحكم القائم على الذوق، وحس الجمال ككيان مستقل بذاته، وسيفضي ذلك إلى صنع مصطلح علم الجمال أو علم الإحساس عام 1750، وصولًا إلى روح عصر الأنوار التي هي روح استقلال الفرد، وبذلك صار الفنان تجسيدًا للفرد الحر، وعمله الفني يتحرر بدوره. ومن ثم الرومانسية وحتى الحركات الطليعية أو الريادية في النصف الثاني من القرن التاسع، ويضرب مثالًا على ذلك شارل بودلير، الذي رفض أن يرى في الشعر سبيلًا لمعرفة العالم، لأنه يقول “الشعر ليس موضوعه الحقيقة، لا موضوع له إلا ذاته. صيغ البرهنة على الحقيقة مغايرة ولها موضع آخر. لا صلة للحقيقة بالأغنيات”. وما يعنيه بودلير أنه لا يريد أن يكون شيئًا غير أن يكون شاعرًا، لأن ذلك ينطوي على واجبات رفيعة للشاعر، ولا ينبغي أن يخضع للخير والشر. وحين يقول بودلير أن “الشاعر شبيه أمير الغيوم”، أي طائر القطرس، فمن المستحيل الفحص عن الحقيقة، لكن بودلير مع ذلك لا ينطق جزافًا، لأنه يحاول أن يكشف هوية الشاعر.

ويبدو أوسكار وايلد الممثل الأكثر حيوية لهذا المذهب في الآداب الإنكليزية، حين يؤكد على أن “الحياة تحاكي الفن أكثر مما يحاكي الفن الحياة”. ونفهم من ذلك أن بلزاك يخلق شخصياته أكثر مما يصادفها، لكن ما أن يخلقها حتى تدخل المجتمع المعاصر، ومنذئذ، لا نكف عن معاشرتها. والحال أن خلق عالم أكثر حقيقة يسلتزم أن لا يقطع الفن صلته بالعالم. وسيظهر التصور الجديد لدى الحركات الطليعية في مطلع القرن العشرين، والتي تمثل فرعًا لم يتم تعريفه بـ”الفن الحديث”.

بعد كل هذا العرض يطرح تودوروف السؤال: ماذا يستطيع الأدب أن يفعل؟ ويأتي بحكايات عما يمكن أن تحدثه الكتب من آثار في نفسيات ومصائر البشر. هذه هي الفتاة الفرنسية شارلوت دلبو التي اعتقلها النازيون، لأنها شاركت بعمليات المقاومة، استطاعت أن تستعير الكتب من المكتبة عن طريق خيوط استلتها من غطائها لتصعد لها من النافذة. وعاشت مع الكتب حتى ترحيلها إلى معتقل أوشفيتس. واكتشفت أمام النهايات أن شخوص الكتب يمكن أن يصبحوا رفاقًا موثوقين. ويقول تودوروف: “لما أغرق في الحزن، لا أستطيع أن أقرأ إلا النثر المتوهج لمارينا تسفيتايفا، كل شيء غير ذلك يبدو لي فاقد الطعم. في يوم آخر، أكتشف بعدًا من أبعاد الحياة كنت قد استشعرته من قبل، وأتعرف عليه مع ذلك فورًا كحقيقة”. ومعنى ذلك أن الأدب يستطيع فعل الكثير، أن يمد لنا اليد حين نكون في أعماق الاكتئاب، ويقودنا نحو الكائنات البشرية الأخرى من حولنا، ويجعلنا أفضل فهما للعالم ويعيننا على أن نحيا، ليس لأنه علاج للروح فقط، بل لأنه يستطيع أن يحول كل منا من الداخل. الأدب مثل الفلسفة والعلوم الإنسانية. هو فكر ومعرفة للعالم النفسي والاجتماعي الذي يسكنه الكائن، ومع ذلك هناك تمييز يفصل بين الخاص والعام، الفردي والكلي. والأدب يعرض ولا يفرض، يترك للقارئ حريته، هذا القارئ الذي يستمر في البحث ضمن الأعمال التي يقرأها اليوم لا يجد الجواب، بل يصطدم بالأساتذة والكتاب والنقاد الذين يقولون له إن الأدب لا يتحدث إلا عن نفسه أو لا يعلم إلا اليأس، وقد يجعل الذين يقرأونه أكثر حزنًا، ولكن أقل تعاسة، على حد تعبير الشاعرة الفرنسية جورج صاند في مراسلاتها مع الروائي غوستاف فلوبير صاحب رواية “مدام بوفاري”، الذي يعتقد أن وظيفة الأدب ليس تجفيف الدموع.

ضفة ثالثة