الاتجاهات التعصبيّة “التسلطية”.. مقاربة في حالة المجتمع السوري/ بسام يوسف

لا يحاول هذا المقال المختصر الخوضَ عميقًا في قراءة الاتجاهات التعصّبية في المجتمع السوري، فهذا الأمر، فضلًا عن كونه يحتاج إلى جهد طويل يبذله عدد من المختصين، يحتاجُ أساسًا إلى معلومات متعددة الأبعاد، وأرقام واستطلاعات، لا يمكن توفرها في الظرف السوري الراهن، وهو قبل هذا الظرف لم يكن محلّ اهتمام الجهات الرسمية السورية، لا سيّما أنّ تلك الجهات الرسمية، حتى في حال اشتغالها على مواضيع كهذه، لا يمكن الوثوق بأرقامها ومعلوماتها، حيث إنها غالبًا ما تكون كاذبة، وتُصاغ لغايات تناسب السلطة الحاكمة، وليس لمعرفة حقيقة ما يجري في الواقع.

يُقصد بالاتجاهات التعصبية مجمل العلاقات التي ترسم آليات التفاعل بين جماعات مختلفة، ليس بين الجماعات كبنية متمايزة أو متباينة الخصائص وحسب، بل بين أفراد هذه الجماعات أيضًا، وتهتمّ دراسة الاتجاهات التعصبية بما يقيّم على أنه اتجاه إيجابي، مثل التسامح والتعاون والتعاطف، وغير ذلك، وكذلك بما يُقيّم على أنه سلبيّ مثل العداوة والكراهية والعنف.. إلخ.

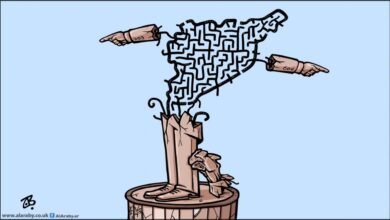

تعدّ التسلطية “Authoritarianism” إحدى أهمّ انعكاسات الاتجاهات التعصبية، وتأتي نتيجة سيادة ثقافة أو نسق معرفي، جوهره التمركز حول الفكرة الواحدة، أو الرأي الواحد، مع ما يعنيه هذا من جمود وانغلاق أمام التعدد أو الاختلاف، ولعلّ الدراسات الأهمّ التي أُنجزت سابقًا حول هذا العنوان ارتكزت، في قسم كبير من تحليلاتها وفي تقنيات التحليل النفسي، والاختبارات الإسقاطية، على التعصّب العنصري الذي ولّدته الأيديولوجية الفاشية التي ظهرت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، وقادت العالم إلى حربه العالمية الثانية، ولأن الفاشية في جوهرها ترتكز على تمجيد القوة، وإضفاء صفات المجد والقداسة على العنف والعدوان، فإنّها تحتاج بالضرورة إلى أن تصنّف الناس في المجتمع، وتقوم بعمليات الفرز، وتجيز سحق الضعيف، أو سحق المعتقد الذي يخالفها. وما أنتجته هذه الأبحاث والدراسات، على قدمه نسبيًا، شكّل لاحقًا أرضية صلبة للبناء عليها في أبحاث معاصرة أخرى، ولا يزال الاشتغال عليها بالغ الأهمية، ولا سيما أن علم النفس الاجتماعي، بوصفه الإطار العريض لكل هذه الدراسات والأبحاث، يُشكل اليوم مجالًا فائق الأهمية لفهم سلوك المجتمعات البشرية، سواء في أوقات الحروب والكوارث والأزمات، أو في ضوء التحولات الكبيرة التي تفرضها العولمة والثورة الرقمية.

في عام 1943، بدأ المفكر الألماني تيودور أدورنو[1]، دراسةَ “الشخصية التسلطية”، كمدخل لدراسة ظاهرة “التعصب العنصري” التي كانت حاضرة بقوة في الأيديولوجيا الفاشية، وركّز في أبحاثه على دراسة الدوافع النفسية التي تدفع فردًا، أو جماعة، أو شعبًا، إلى قبول الأحكام التسلطية، وتحوّل هذا الفرد، أو الجماعة، أو الشعب، إلى حالة من الطاعة والامتثال المطلقين للسلطة، مهما كان شكلها، ليس هذا فحسب، بل إن هذه الطاعة تؤدّي إلى حالة من الإيمان المطلق بأحكام هذه السلطة، وأفكارها، ومعاييرها القيمية، بغض النظر عن مدى منطقية ومعقولية هذه المعايير أو الأحكام.

حاول أدورنو وفريقه تحديد أهم المكونات النفسية للشخصية التسلطية، مستخدمًا منهجية طرق التحليل النفسي السائدة في تلك الفترة، وتوصل إلى أن الشخصية التسلطية تتسم بدرجة عالية من التعصّب والعدوانية والجمود العقلي، وأنها تحيا تحت تأثير بالغ لمشاعر القلق والشعور بالذنب، وفقدان الأمل، والتناقض الوجداني. ومن أهمّ الأفكار التي توصّل إليها أدورنو، وفريقه، وهي مما يمكن الاستناد إليه في مقاربة الحالة السورية، تلك التي تتحدث عن سمات الشخصية التسلطية في علاقتها بالآخر:

تمتثل بشكل مطلق لقيم وأحكام الجماعة، وتخضع بشكل تام لأحكامها ومعاييرها، وليس هذا فحسب، بل إن هذا الخضوع والامتثال يحرض النزوعات العدوانية، ضد كل من يخرج على قيم الجماعة وأحكامها.

الإيمان المطلق بالغيبيات.

تمجيد القوة والمغالاة في تأكيدها.

التعامل مع الواقع وفق نماذج سلطوية متقابلة (الخضوع مقابل الهيمنة).

الميل إلى الاستخفاف بالآخر، أو تدميره، بعد تصنيفه على أنه كائن شرير.

إسقاط ما في داخل الشخصية التسلطية، من مشكلات واضطرابات نفسية ومواطن ضعف، على الآخرين، والتصرّف معهم على أساسها.

يدخل الجنس أيضًا في صلب علاقة المتسلط بالآخر، حيث إن المتسلط يُسقط مشاعره القلقة، وصراعاته الداخلية، على العالم المحيط به، فيتصوره عالمًا سمته الأساسية هي الانحراف، ويصبح الآخرون -في نظره- منحلّين أخلاقيًا، ومنحرفين جنسيًا.

من الأفكار المهمة التي وصلت إليها أبحاث أدورنو وفريقه، أيضًا، تلك التي حدد فيها أهم سمات المتسلط، وقد كثّفها بأنه شخص يمجّد ذاته ويضخمها، ومعياره الأهم ليس ذاته، بل مركزه الاجتماعي، ويرى نجاحه بمعايير الآخرين، وغالبًا ما تزداد هذه السمة في الأُسر التي تعاني حالة “وضاعة” اجتماعية، وانعدام الأمان، والعيش في حالة انعدام الأمن ووجود تهديد داخلي.

باحثون آخرون كثر اشتغلوا على موضوعة الاتجاهات “التسلطية”، فقد ربط إريك فروم[2]، بين الاغتراب والتسلطية، واعتبرها من آليات الدفاع الرئيسية التي يلجأ إليها الفرد القلق، وغير الآمن، وتدفعه إلى التخلي عن حريته، وعن استقلاله الذاتي، وذلك عبر اندماجه مع شخص، أو مع جماعة تمنحه الشعور بالقوة.

وأكّد فروم أن الشخص التسلطي يُعجَب بالسلطة، ويميل إلى الخضوع لها، لكنه يخلق في الوقت نفسه سلطته، ويجد آخرين يخضعون له، ولأن الشخصية التسلطية تعيش مقهورة، بسبب شعورها بالعجز والوحدة والاغتراب، فإنّها تستمد قوتها من قوة أعظم لا يمكن التهجّم عليها أو تناولها بالنقد، أو تغييرها، هذه القوة قد تكون زعيمًا، أو طائفة، أو فكرة، أو دينًا، أو أيديولوجيا.. إلخ.

لكي تتضح الفكرة التي قالها فروم، لا بدّ من عرض رأيه بترابط الاغتراب بالتسلطية، بتفصيل أكبر، وهو هنا يتناول التسلطية -كما ذكرنا سابقًا- كإحدى آليات الدفاع الرئيسية التي تدفع الفرد إلى التخلي عن حريته وعن استقلاله الذاتي، ويركّز فروم على فكرة إحلال روابط ثانوية جديدة، كبديل لروابط أولية مفتقدة.

يقصد فروم بالروابط الأولية تلك التي تعطي الفرد الشعور بالأمن، بوصفه حاجة نفسية يجب أن تُشبع باكرًا، وبإشباع الحاجة النفسية للشعور بالأمن، يتقدّم الفرد نحو الحرية الإيجابية، ويتعلق بالعالم على نحو تلقائي بالحبّ والعمل، معبّرًا بذلك عن إمكاناته العاطفية، والحسية والعقلية على نحو خلاق. وعند تقطّع روابط للفرد الأولية، أي فقدانه للشعور بالأمان، فإنه يبحث عن بدائل ثانوية تعيد له أمانه المفقود، وتعيد له إحساسه بالهوية، وترفع عنه ضغط الشعور بالوحدة والعجز، عبر انصهاره في قوة ما.

ومن هنا، يرى فروم أن التسلطية ليست أحادية البعد، بل هي مركّب نفسي يجمع متناقضين في آن معًا: الرغبة في الهيمنة، مع الرغبة في الخضوع، وهو ما أطلق عليه (الرغبات السادية والرغبات الماسوشية) Sado-maschostic ، وقد أشار إلى أن هذا المركّب النفسي كائن ومتأصل في الناس جميعًا (الأسوياء والعصابيين) لكن بدرجات متفاوتة، وهذا التباين مردّه إلى مدى تقطع الروابط الأولية، أي مدى الشعور بالعجز واللاجدوى.

يواجه الشخص المتسلط، بوصفه مسكونًا بشعور الضعف والعجز واللاجدوى، العالمَ -حسب فروم- باعتباره عالمًا معاديًا، لذلك يميل إلى خلق ومساندة الظروف التي تحدّ من الحرية الإنسانية، أي العيش في بيئة محدودة أو معدومة الحرية، ويميل إلى الخضوع لفكرة القدر التي تنقذه -وهو العاجز- من فكرة المواجهة.

ولا يمكن هنا التعرض لأفكار باحثين كثر اشتغلوا عبر سنوات طويلة على دراسة “الاتجاهات التعصبية”، وضمنها “التسلطية”، لكن هناك اتفاقًا واسعًا على تبنّي الأفكار التي توصل إليها كل من أدورنو وفروم، ولعل أهم الانتقادات التي وُجّهت إلى هذه الدراسات تكاد تنحصر في تهميش قسم منها لدور الاقتصاد السياسي، إذ يرى قسم من الباحثين أن أهمية الاقتصاد السياسي بالغة في دراسة علم النفس الاجتماعي، وفي فهم آليات تفاعل المجتمعات فيما بينها، ومع المجتمعات الأخرى، ولا يُقصد هنا بالاقتصاد السياسي الناحيةَ الاقتصادية الصرفة، إنما يُقصد أهمية الاقتصاد في إنتاج آليات السيطرة على المجتمع والفرد.

بالعودة إلى مقاربة الحالة السورية، وبالاستناد إلى الأفكار التي عرضناها سابقًا، فإنّ من المهم القول إن التسلطية، كما وردت، يُمكن تبينّها جليًا في مختلف تصنيفات المجتمع السوري، سواء أردنا تصنيفه أفقيًا أو عموديًا، وبالتالي فهي ليست حكرًا على تصنيف ما، وظهورها الأوضح في تصنيفٍ ما يُمكن ردّه إلى ظرف خاص يعيشه هذا التصنيف، ومدى امتلاكه لفائض القوة قياسًا بالتصنيفات الأخرى، وهذا يُفسر التغيرات التي يمكن ملاحظتها بوضوح عند تبدّل وضع مجموعةٍ ما، وانتقالها في مراحل امتلاك القوة، ومدى قدرتها على التعبير عمّا هو عميق وأصيل في رؤيتها وعلاقتها بالآخر.

من السمات العامة التي نلحظها في المجتمع السوري، هي تلك المتعلقة بنظرة “تصنيف” ما إلى أي “تصنيف” آخر، وهي غالبًا نظرة متعالية، وإن كان الإفصاح عنها متعذرًا لسببٍ ما، وتميل إلى تبخيس هذا الآخر والحطّ من معتقداته وأخلاقه، وصولًا إلى “تكفيره” دينيًا، وأخلاقيًا، ونادرًا ما يستثنى “تصنيف” من ازدراء معتقداته، ومن تأليف روايات غير دقيقة، وغالبًا ما تكون كاذبة تُتداول على أنها حقائق، وقد يعيد البعض هذا الميل للحطّ من الآخر إلى جذر ديني يتغذى من مقولة “الفرقة الوحيدة الناجية”، لكن التفسير الذي يبُنى على فهم الشخصية التسلطية قد يكون أقرب للواقع، وأكثر قدرة على تفسير وقائع كثيرة، لا يمكن لمقولة “الفرقة الناجية” أن تفسرها، وهذا لا يعني أن هذه المقولة عديمة التأثير، لكنه يعني أنها ليست سوى جزء من نسق معرفي، يؤسس مع عوامل أخرى كثيرة لتبلور شخصية ترى الآخر وفق بنيتها التعصبية/ التسلطية.

بعد انفجار الثورة السورية في آذار 2011، وبعد تظاهرات درعا، كانت مدينة بانياس الساحلية من أولى المدن السورية التي انخرطت في التظاهر المناهض للنظام، والمتضامن مع درعا، وفي تصرف لم تعرفه سورية من قبلُ، قامت جهات أمنية سورية بتمرير الحافلات التي تحمل من قامت باعتقالهم في إحدى تظاهرات بانياس، بالقرى المجاورة لبانياس، وفي الفيديوهات المسرّبة يمكننا رؤية مدى العنف والحقد الذي تفجر عند مدنيين، معظمهم من النساء، تجاه هؤلاء المعتقلين.

ذهبت معظم التفسيرات حول تصرف المدنيين العنفي إلى التفسير الطائفي، فمدينة بانياس ذات تركيبة طائفية تختلف عن تركيبة القرى المجاورة لها، لكن السؤال الذي أفترض أنه مهمّ هنا هو: لو كان هؤلاء المعتقلون هم من طائفة المدنيين نفسها في القرى التي عبرت بها هذه الحافلات؛ فهل كان التصرف العنفي سيختلف؟ وسأفترض أيضًا الحالة المعاكسة تمامًا، أي عكس التصنيف الطائفي بين المعتقلين والمدنيين، في ظل سلطة مختلفة طائفيًا أيضًا، وأسأل هل كان التصرف العنفي سيختلف؟!

وهنا أميل إلى القول إنه لن يختلف، وربما كان أكثر قسوة، وبالتالي فإن قراءة الفعل بناءً على التفسير الطائفي لن تكون صحيحة، أو بأقل تقدير لن تكون مقنعة، وهذا لا يعني استبعاد حضور البعد الطائفي، لكنه يعني أن هناك ما هو أكثر تأثيرًا وفاعلية منه، وهنا نحتاج إلى فهم بنية الشخص التسلطي بوجهه السادي، والمتماهي مع القوة الأكبر، والتي هي في هذه الحالة متمثلة بسلطة عائلة الأسد.

بعيدًا عن حادثة المعتقلين ومدنيي بانياس، هناك مئات الحوادث المتداولة حول انخراط عناصر من تصنيفات مختلفة، في مجموعات ارتكبت جرائم شملت سوريين، يمكن تصنيفهم بتصنيفات عدة، ولذلك فإن استسهال القراءة بدلالة التصنيف الطائفي وحده، لن يكون له أي معنى هنا.

في مسيرات التأييد التي كانت تُسيّر بتعليمات جهات أمنية، في الأشهر التي سبقت انفجار الثورة وخلالها، راحت تنتشر هتافات صادمة وغريبة في مجتمع كالمجتمع السوري، على اختلاف تصنيفاته، كالهتاف الذي سمعتُه في مسيرة مدينة اللاذقية، بعد شهر أو أكثر قليلًا على انفجار الثورة، والذي يقول: (يا الله حلّك حلّك.. تحط الأسد محلك)، هذا الهتاف صادم لكل المجتمع السوري، بمختلف تصنيفاته، فلماذا تم تبنيه وإطلاقه؟

ربما تذهب الشخصية التسلطية المتماهية مع قوة ما، عند إحساسها بخطر تحطّم هذه القوة، إلى مواجهة هذا الخطر، عبر وهم تصنعه لحاجتها إليه، فتضخم هذه القوة وتصوّرها على أنها فائقة القوة، ليس دفاعًا عن هذه القوة فحسب، بل هو أساسًا دفاع عن وجود ومعنى وجدوى الشخصية التسلطية، التي تشعر بخطر وجودي في حال انهيار القوة التي تماهت بها.

أيضًا، في نقاش دار كثيرًا بين السوريين، حول تعثر ثورتهم، وقد استعمله “الموالون” و”المعارضون”، حول البرامج السياسية للمعارضة والموالاة، وأن وضوح البرامج وواقعيتها و..و.. إلخ، كان كفيلًا بتغيير مسار الثورة السورية، وعلى الرغم من المنطق الشكلاني الصائب والواضح في هذا الطرح، فإنني أميل إلى اعتبار هذا الطرح غير صحيح، لجهة تقدير فعاليته، رغم منطقه المتماسك، فالانقسام الذي حصل في الاجتماع السوري لم يكن بدلالة برامج سياسية، ولم يكن لأي برنامج سياسي إصلاحي أن يغيّر جوهريًا في مجريات الحدث السوري، والدلالة الأهم والأكثر حضورًا في مسار الحدث السوري كانت “السلطة”، وليس البرامج، لأن الشخصية التسلطية لا ترى لوجودها معنى خارج معادلة السلطة القوية، وخارج معادلة الهيمنة/ الخضوع.

يُمكن أيضًا دراسة كل البنى السورية التي قامت، سواء تحت تصنيف “معارضة”، أو تحت تصنيف “موالاة”، إذ إنّها جميعًا تتقاطع بشكل صادم في طريقة بنائها، وطريقة تناولها للوقائع اليومية، وفي علاقاتها التنظيمية الداخلية، وفي طريقة تعاطيها مع الآخر، الآخر الذي يُفترض أنه جزء من المجتمع الذي تصرّ كل الشعارات على اعتبار حقوقه الكاملة، ورفاهيته، وكرامته هدفَها الوحيد.

إن تقديس العنف، وسحق المختلف، والتماهي مع قوةٍ ما، وانعدام القدرة على مناقشة وتقييم خطاب هذه القوة، ومدى واقعيته وصوابه، وتبخيس الآخر وتشويهه، كلها تجليّات الشخصية التسلطية، التي تشكل النموذج الأساسي للأفراد المشكلين للمجتمع السوري، ولا يهمّ هنا كثيرًا مدى التباين بين هذه القوة المتمَاهى بها وبين تلك، فكل هذه القوى عاجزة عن رؤية الآخر ضمن تصنيف المواطنة. وأخيرًا، لا بدّ من الإشارة إلى وجود العديد من الاتجاهات التي تُعزز الشخصية التعصبية، ويُمكن اعتبارها اتجاهات ثانوية، أو فرعية تصبّ في مجرى واحد، هو تعزيز صورة المتعصّب عن ذاته، سواء الفردية أو الجماعية (الأنا، نحن)، وتصوراته عن الآخر المختلف في الوقت نفسه، وكثيرة هي الدراسات والبحوث التي تناولت هذه القضايا، بوصفها جزءًا أساسيًا من بنيوية أي مجتمع، ولا تخلو البنى الذهنية التي تتحكم في السلوك الفردي والجماعي، لأي مجتمع، من بعض تلك السمات التي تدفع باتجاه التعصّب والتطرف تجاه الآخر، ومن المؤسف أن دراسة الاتجاهات، على أهميتها، ما زالت من أقل الدراسات التي تحظى باهتمام الباحثين العرب، وخصوصًا السوريين، وهذا مجال واسع ينبغي أن يفتَح أبوابَه المتخصصون في علوم النفس والاجتماع والسياسة وتفرعاتها.

[1] تيودور أدورنو (Theodor W. Adorno فيلسوف وعالم اجتماع وعالم نفس وموسيقي ألماني، اشتهر بكتبه التي انتقد فيها الفاشية وأثَّر من خلالها بشكلٍ كبير في اليسار الأوروبي الجديد وأهمّ هذه الكتب: الجدل في عصر التنوير (1947) ، الجدل السلبي (1966)، تعاون أدورنو مع معهد الأبحاث الاجتماعية في العديد من الدراسات المهمة حول الاستبداد ومعاداة السامية، والعديد من المواضيع الأخرى التي كانت ستستخدم كنماذج للدراسات الاجتماعية التي أجراها المعهد في ألمانيا ما بعد الحرب.

كتب “أدورنو” سلسلة من المقالات المهمة والمؤثرة لوصف السمات النفسية للفاشية، وأشهرها «الشخصية الاستبداديَّة» التي نشرها عام 1950 كمساهمة في الدراسات التي أجرتها عدة معاهد بحثية في الولايات المتحدة، تتألف هذه المقالة من تفسيرات نوعية للطابع الاستبدادي، وفي نفس السياق كتب مقالته «الفرويديَّة النظريَّة ونمط الدعاية الفاشية» التي نشرها عام 1951، وقال فيها إنَّ العوامل النفسية ليست سببًا للفاشية، بل إنَّ الفاشية هي التي تستغل بنجاح عامل نفسي معيَّن لتحقيق مصالحها.

[2] إريك فروم – Erich Fromm وُلد في فرانكفورت في ألمانيا في 23 آذار/ مارس 1900، غيبه الموت عن 79 عامًا في سويسرا في آذار/ مارس 1980. محلل نفسي وفيلسوف وعالم اجتماع ألماني، أسس معهد “ويليا ألانسون وايت” للطب النفسي، كما درّس علم النفس في الولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر فروم من أهم علماء النفس والاجتماع، وكان معارضًا لكلا النظامين الشيوعي والرأسمالي، معتبرًا أن كليهما ينزع الصفة الإنسانية من الإنسان، كما عارض “سيغموند فرويد”، وانتقد نظرياته حول الدوافع البشرية. له عدد كبير من المؤلفات والكتب التي نالت شهرة واسعة في العالم، بسبب أفكاره العميقة التي تدعو للمساواة بين كل البشر.

وبعد أن سيطر النازيون على المانيا، رحل إريك فروم إلى جنيف ومن ثم انتقل إلى جامعة كولومبيا في نيويورك. اعتبر فروم أن الطرق المتعلقة بظروف حياة الإنسان تؤدي بالضرورة إلى توجهات شخصية وأساسية.

مركز حرمون