مهاجرون في دمشق: سير وذكريات جديدة عن أهل ناصر الدين الألباني/ محمد تركي الربيعو

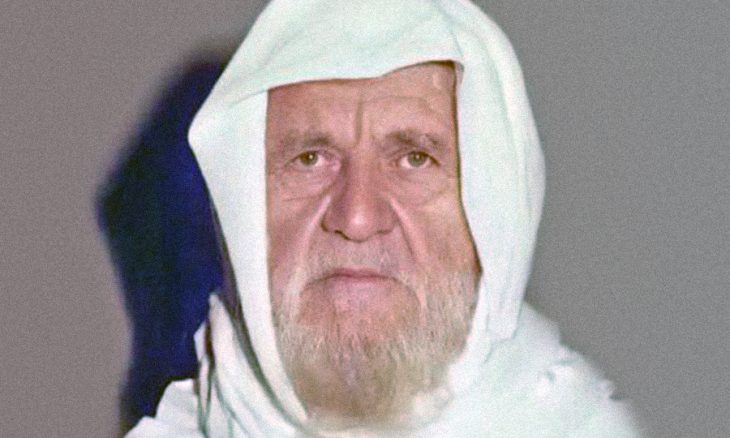

كثيرة هي الكتب التي ناقشت أفكار العالم الإسلامي ناصر الدين الألباني. فالرجل منذ الستينيات تقريبا، كان قد أثار بمنهجه حول الحديث نقاشا واسعا، سيتطور ليغدو تيارا كبيرا في الحقل السلفي اليومي. وعلى الرغم من أن هناك روافد عديدة لعبت دورا في تحول هذا الساعاتي (نسبة لمهنة تصليح الساعات التي عمل بها) إلى عالم الحديث والتجريح والرجال، فإن فترة طفولة الألباني، وأيضا الظروف والمحيط الذي عاش فيه الرجل يبقى إلى اليوم غير مقروء بالشكل الكافي، خاصة أنّ الألباني لم يترك تفاصيل حول سيرته، وسيرة عائلته، ولذلك غالبا ما اكتفي جل الباحثين ببعض التفاصيل الصغيرة التي دونها ممن كتبوا ترجمته، وبالأخص الإشارة حول والده الحنفي (دون أن نعرف اسمه مثلا) ومن ثم ربطه بأفكار مفكري السلفية الإصلاحية، تمييزا لهم عن السلفية النقاوية.

ولا يتحمل هؤلاء الباحثون سبب هذه الفجوة، فالألبان في دمشق، وذكرياتهم، والأماكن التي عاشوا فيها، بقيت شبه مجهولة تقريبا لمن كتب عن دمشق وأهلها، إذ نادرا ما نعثر على معلومات حولهم، بل هناك خلط أحيانا بينهم وبين الشركس وباقي من سكنوا في حي المهاجرين في دمشق. كما لا نعثر على تفاصيل حول الأماكن التي سكنوا فيها عند وصولهم للمدينة، فمثلا لا يروي لنا الطبيب الدمشقي إبراهيم حقي، الذي ألف مؤخرا سيرة مطولة عن مدينة دمشق، ذكر فيها تفاصيل عجيبة ودقيقة عن أحياء وأسواق المدينة، بينما عندما وصل إلى منطقة شارع بغداد اليوم (الذي تحول إلى مقر للألبان المهاجرين) لا تسجّل ذاكرته الحديدية أي شيء عنهم. وبالعودة للشيخ الألباني، وهو ربما أكثر شخصية اشتهرت من الألبان المهاجرين السوريين، مع أنّ هناك مثقفين ألبانيين آخرين لم يأخذوا هذا الخط الديني، وكان لهم دور أيضا مثل عبد القادر الارناؤوط وعائشة الأرناؤوط وغيرهما، لكن ما هو غير معروف في سيرة هذا الرجل، أنه ولد في سياق ظروف سياسية واجتماعية معقدة، وأن هناك علماء دين ألبانيين قدموا إلى دمشق في الفترة نفسها التي قدم فيها مع عائلته. وعاش جزء من هؤلاء العلماء تحولات شبيهة بالتي سيعيشها الشاب لاحقا، عندما سيتقرب أكثر من عالم السلفية النقاوية، أو يغدو أحد منظريها، ولذلك يشكل الاطلاع على هذا الجانب المخفي، أو غير المعروف، أمرا قد يحمل أسئلة، وربما إجابات جديدة حول أسباب هجرة الشاب الألباني نحو الأفكار السلفية، وهي أسباب قد تضيف عناصر جديدة للسردية المكتوبة عنه، والتي تتناول انتقاله من مجالس محمد بهجت البيطار وإعداد مجلة «المنار» إلى علم الحديث.

الحفيد المؤرخ

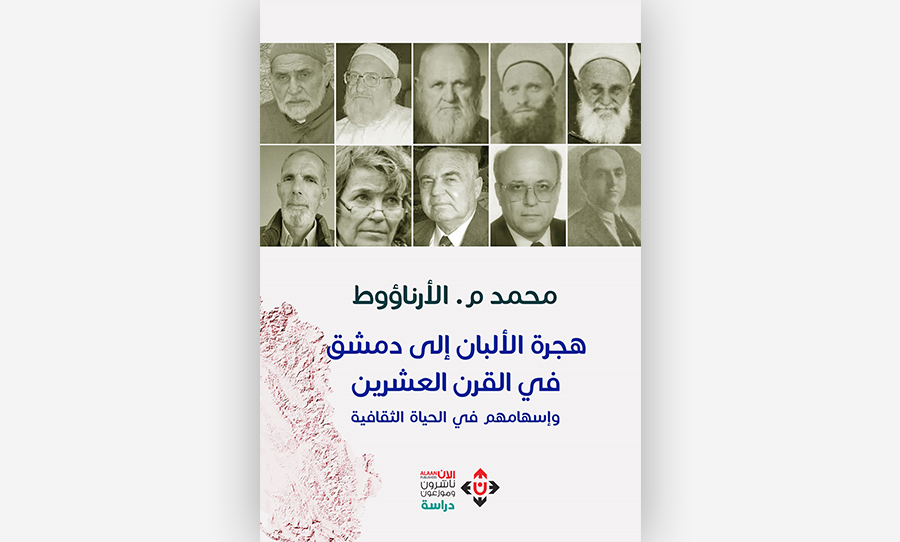

ولعل هذه السردية المجهولة، التي قد تضيف جديدا حول الألباني وأهله، هي التي نعثر عليها في آخر كتب المؤرخ الكوسوفي السوري محمد م. الأرناؤوط (سيصدر قريبا) بعنوان «هجرة الألبان إلى دمشق وإسهامهم في الحياة الثقافية» ـ الآن للنشر والتوزيع. ولعل اعتماد الارناؤوط هنا كلمة (هجرة) التي حملت آنذاك مدلولات اجتماعية ودينية، تمثل المفتاح الجديد الذي سيحاول من خلاله قراءة البيئة التي ظهر فيها الألبان وناصر الدين الألباني في دمشق في النصف الأول من القرن العشرين. والطريف في هذا الكتاب، أن المؤرخ الأرناؤوط (الذي ينتمي إلى إحدى هذه العائلات المهاجرة) تمكن من الوصول إلى بعض الذكريات والأوراق العائدة للجيل الثاني من المهاجرين، التي لم تنشر، إضافة إلى بعض المراجع البلقانية الحديثة، ما وفّر مادة جديدة حول بدايات الألبان وحياتهم في دمشق، والظروف والأماكن التي عاشوا فيها، ولذلك يمثّل كتابه الجديد ثمرة جهد طويل الأمد، وهو جهد يحاول رصد حياة المهاجرين الألبان في حارات دمشق (شارع بغداد، حي القدم) والظروف المنسية أو المجهولة التي أحاطت بعلماء مثل ناصر الدين الألباني وعبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط، ممن بروزا في علم الحديث وعلم التحقيق، ليوفروا لاحقا رافعة للسلفية النقاوية. غير أن هذه الظروف المحلية كما ذكرنا، ظلت مجهولة، في ظل ندرة المصادر، وهذا ما تمكن المؤرخ الارناؤوط من تجاوزه، عبر الكشف عن مصادر جديدة.

مهاجرون ألبان في دمشق

ستبدأ قصة الألبان المهاجرين في دمشق بعد الاجتياح الصربي/ المونتنغري لولاية قوصوه (كوسوفا) العثمانية خلال حرب البلقان 1912/1913، ومع ألبانيا بعد استقرار الدولة المستقلة الجديدة في عام 1920، وربما الاستثناء الالباني الوحيد الذي حاد عن هذه الظروف، تمثل في الشيخ سليم المسوتي الأرناؤوطي (1832ـ 1906) والذي بقي في دمشق بعد انسحاب إبراهيم باشا وعرف عنه قربه من الإسلام الذي يبرز فيه الايمان بكرامات شيوخ الطرق الصوفية. ومع قدوم عام الهجرة الألبانية إلى دمشق، ضمت الموجة الأولى أشخاصا قادمين في الأغلب من الريف، أو ممن يحسبون على العلماء في بلادهم. ومن هؤلاء كان الحافظ إسلام بريتشينا أو إسلام البرشتوي، وكان أفضل ممثل للإسلام العثماني، وتوفي في عام 1929. وخلال هذه الفترة وصل الشيخ نوح نجاتي 1878/ 1958 (والد ناصر الدين) قادما من ألبانيا، التي أعلنت استقلالها في عام 1912، وأصبح رئيس وزرائها أحمد زوغو، واشتهر بتوجهه لسلخ ألبانيا عن الشرق وجعلها جزءا من أوروبا بالمعنى الثقافي، وليس الجغرافي فقط. على غرار ما كان يقوم به مصطفى كمال في تركيا، وإن كان قد سبقه في ذلك، ولذلك رأى الشيخ نجاتي أن ألبانيا تتحول إلى دار كفر، ولا بد من الهجرة مع أولاده إلى دار إسلام (شام شريف). وتمثل التطور الأبرز في هذه الفترة في قدوم الشيخ سليمان غاوجي إلى دمشق، وليعيّن إماما في جامع العمارة. ومما ينقله ابن الشيخ سليمان (شوكت) في ذكرياته التي نشرها الأرناؤوط هنا في لاحقة الكتاب، أن والده هاجر إلى دمشق مرتين، الأولى في عام 1925، ولم يبق سوى ثلاثة شهور لأن السلطات الفرنسية طلبت منه مغادرة ألبانيا، خوفا ربما من أن يكون له تأثير في الشبان الألبان الذي التحقوا بالثورة السورية.

ومع عودته إلى ألبانيا، كان أحمد زوغو قد أصبح رئيسا للجمهورية، وتحولت ألبانيا إلى النظام الرئاسي الذي يمنح سلطات كبيرة، ولذلك أخذ يسير خطوات أبعد في مشروعه التحديثي، وحرّض أخواته الأميرات على الظهور بالأزياء الحديثة في المجتمع الألباني، وأصدر في عام 1937 قانونا ينص على منع ارتداء غطاء الوجه. ولذلك رأى الشيخ سليمان، أن من الأسلم له الهجرة من جديد إلى بلاد الشام ليستقر في حي الديوانية، الذي عرف باسم حي الأرناؤوط، وأخذ يتردد عليه في البيت طلبة العلم مثل عبد القادر الارناؤوط وشعيب الارناؤوط.

لكن ما يقف عنده المؤرخ الأرناؤوط هنا، وهو موضوع بالغ الحساسية والأهمية، وجديد على مستوى النقاش، أنه سيلاحظ أنّ هناك مسافة زمنية/ اجتماعية بين الهجرتين (1925ـ1937). وأنّ الشيخ سليمان بدا في هجرته الثانية، وكأنه لا يعرف المجتمع السوري (أهل دار الإسلام) الذي هاجر إليه للحفاظ على دينه بسبب السفور الألباني. ففي ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، التي عاد فيها الشيخ إلى ألبانيا، كانت دمشق تشهد مظاهر حداثية جديدة، على صعيد سفور النساء، أو ارتداء الرجال للباس، وظهور السينما، ما سيمثّل صدمة للشيخ المهاجر، كما يعتقد الأرناؤوط، ما سيدفعه هو وبعض الألبان، إلى أخذ موقف أكثر تشددا وسلفية مقارنة بمواقفهم الحنفية التقليدية. وهذا ما سيبدو مع الشيخ من خلال تأليفه كتابا بعنوان «نجاة المؤمنين بعد التشبه بالكافرين» عبّر فيه عن موقفه بضرورة المخالفة لأهل الكتاب وعدم التشبه بالغير، لينتهي إلى تكفير من يلبس القبعة من المسلمين. وعلى الرغم من أنّ النقاش حول اللباس الأوروبي كان قد اشتعل في دمشق في هذه الفترة، وهذا ما نعثر على بعض تفاصيله في سيرة الطبيب إبراهيم حقي، إذ ينقل لنا الأخير نقاشات الدمشقيين وخلافاتهم على القبعة (الحداثة) والطربوش(الماضي) وأيضا عن قضايا أخرى تتعلق بربطة العنق، كما ينقل عفيف البهنسي صورة شبيهة في الخمسينيات عن انقسام الدمشقيين بين أزياء غربية، والشروال والقنباز الذي بقي رائجا في أحياء دمشق القديمة، ولذلك يبدو أن كتاب الشيخ سليمان قد تأثر بهذه النقاشات المحلية. لكن يبدو أيضا أن تجربة الحداثة في ألبانيا بقيت هي التي تحركه للتعليق على التغيرات الجارية في دمشق. ولذلك نراه في الكتاب يستدعي فتوى لأمين الفتوى في ألبانيا في السنوات الأخيرة للحكم العثماني يرد فيها، أن أي امرأة يصل إلى علمها أن زوجها شوهد وعلى «رأسه برنيطة» يصبح طلاقها بائنا.

مجالس ناصر الألباني

ومن الواضح أن الرؤية السلفية لدى الشيخ سليمان غاوجي برزت كرد فعل على حداثة المجتمعات المسلمة، كما أنها جاءت تعبيرا عن الشعور بالصدمة حيال واقع «دار الإسلام» التي هاجر إليها هربا من «دار الكفر» الألباني بعد قرارات زوغو. وعلى الرغم من أن المؤرخ الأرناؤوط، لا يشير بشكل مباشر إلى تأثر الألباني بهذا الجو، الذي عبر عنه بعض رجال الدين الألبان، حيال الحداثة في دمشق، لكن يخيل لنا (ولعل المؤلف يشاطرنا في ذلك) أن ناصر الألباني لا شك في أنه تأثر بهذا النقاش، خاصة أنه كان يعيش ضمن هذه الأوساط وفي مجالسهم، وكان على تماس بهم، وإن لا تتوفر لدينا معطيات كافية حول هذا الجانب. لكن عامل القرابة، والسكن في مكان واحد، لا شك في أنهما جعلا الألباني يتأثر بشكل أو بآخر بهذه الأجواء الألبانية السلفية التي عبر عنها الشيخ سليمان، وغيره من الألبان المهاجرين. وبالتالي مما يلاحظ هنا أنه قد يكون هناك تفسير آخر يتعلق بنزوع الشيخ الألباني نحو الرؤية السلفية، ولا يقتصر فقط على سياق النصوص التي تعرّف عليها (كما فعل ستيفان لاكروا عندما وصفه بالرجل العصامي الذي تعلم لوحده) وإنما هناك سياق اجتماعي، وعائلي (قرابة) وحتى شفوي، ربما قد أثر بالرجل، ووفر له الأرضية للانطلاق لاحقاً نحو دعوة الناس إلى «تنقية الإسلام» مع ظهور فرص أخرى أيضا (من خلال استقباله في السعودية كما يذهب لذلك هنري لوزيير). كما يبدو أن تجربة الآباء مع أحمد زوغو (الإصلاحي) بقي لها تأثير في حياة الألباني، ولذلك نراه يعود ليختبر تجربة شبيهة بعد استقلال سوريا، وظهور قادة عسكريين مثل حسني الزعيم والشيشكلي، والذي حلموا بمشاريع اجتماعية شبيهة بمشروع أتاتورك وأحمد زوغو، ولذلك نراه يبدأ نشاطه الدعوي في 1954 بحلقة أسبوعية لتدريس الحديث والكشف عن الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي أدت إلى «إسلام هجين».

لا يعني هذا الكلام، أن تجربة الآباء كانت هي السبب فقط في نزوع الألباني للسلفية، لأن هناك لا شك ظروفا أخرى، وأفكارا وكتابات، وظروفا سياسية (غياب الاستعمار/ لوزيير). لكن ما يحسب لسردية الأرناؤوط هنا، أنها توفر صورة أقرب وأوسع عن الظروف والبيئة التي عاش وعمل فيها الألباني، وبالتالي نحن أمام قراءة سوسيوتاريخية أقرب للمشهد من صورة زياراته للمكتبة الظاهرية، وارتياده حلقات محمد بهجت البيطار، ولاحقا انقلابه على شيوخه، فالقرابة وإن لم تظهر في تراجم الرجل كثيرا، لكن لا شك أنه كان لها تأثير فيه بحكم علاقة الألبان ببعضهم في دمشق، ووجودهم في الأحياء نفسها.

وقبل إقفال صفحة هذا الكتاب، لا بد من الإشارة إلى أن هناك فصولا أخرى في الكتاب تتناول حياة جيل آخر من الألبان، ممن اتجهوا إلى الشعر والنحت والمسرح، وهناك أيضا الذكريات المنشورة لأول مرة، والتي نعثر فيها على تفاصيل جديدة حول توزع المهاجرين الألبان في دمشق، ومما تشكلت منازلهم وعشوائياتهم. وكيف كان الألبان يدشنون من خلال الأحياء أو العشوائيات التي شكلوها في البداية، صورة أخرى لمدينة دمشق خلال النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن تأتي موجة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين لاحقا، لتعمق من هذا الصورة، ولذلك ففي هذه الذكريات، ما يوفر مادة أولية للباحثين في تاريخ المدينة المعاصر وأحيائها، خاصة أن تاريخ الجماعات المهاجرة واللاجئة نحو دمشق، وأحيائها، ما يزال إلى يومنا لم يدرس بالشكل الكافي، إن لم نقل، لا تتوفر عنه سوى تفاصيل صغيرة، ولذلك يأتي كتاب الارناؤوط، بمصادره وأوراقه المكشوف عنها، ليوفر فرصة لإعادة التفكير في دور المهاجرين واللاجئين في تشكيل مدينة دمشق وثقافتها في المئة سنة الأخيرة.

كاتب سوري

القدس العربي