أديب الشيشكلي .. الحقيقة المغيّبة في حقبة سورية/ عمر كوش

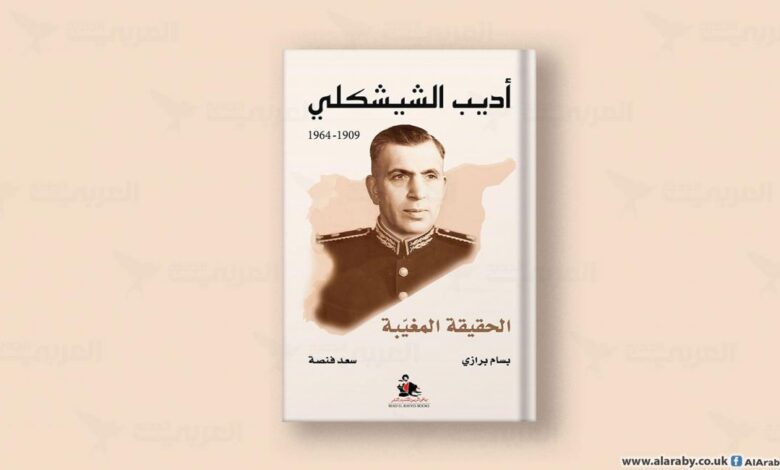

يعيدنا كتاب “أديب الشيشكلي .. الحقيقة المغيّبة” لمؤلفيه بسام برازي وسعد فنصة (دار رياض الريس، بيروت، 2022) إلى فترة الانقلابات العسكرية التي ما تزال موضع نقاش متجدّد، وشهدتها سورية بدءاً من 1949 مع انقلاب حسني الزعيم، ووصولاً إلى انقلاب حافظ الأسد عام 1970، الذي أسّس نظاماً ديكتاتورياً لآل الأسد ما يزال جاثماً على صدور السوريين بعد أن شرّد أكثر من نصفهم بين نازح ولاجئ.

ويتناول الكتاب سيرة أديب الشيشكلي (1909 – 1964)، الذي قاد ثالث انقلابٍ عسكريٍّ في سورية بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الثاني 1949، لكنه فضّل، في البداية، أن يحكم من خلف ستارة حكومة مدنية، مارست مهامّها في إدارة البلاد عامين، لكنها سرعان ما اصطدمت مع السلطة العسكرية، وأفضى ذلك إلى قيامه بانقلاب ثان في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1951، فاستلم السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحل البرلمان واعتقل أعضاء الوزارة، وعين اللواء فوزي سلو رئيساً للدولة، وبعدها بات هو الرئيس رسمياً في عام 1953.

ويَعدُ الكتاب بالكشف عن “الحقيقة المغيبة” حول شخصية أديب الشيشكلي، من خلال إلقاء مزيد من الضوء على سيرته ومواقفه السياسية، رافضاً ما يسمّيه بسام برازي التفسيرات الخاطئة التي تصور الشيشكلي “على أنه دكتاتور، قاسي القلب، لا يتورّع عن سفك الدماء في سبيل الإمساك بالسلطة المطلقة”. وبالتالي، غاية الكتاب هي الدفاع عن الشيشكلي، خصوصا وأن الشيشكلي خال بسام برازي، وأن الأخير كان من المقرّبين جداً منه حتى الأيام الأخيرة قبل اغتياله في 27 سبتمبر/ أيلول 1964 في البرازيل، لكن هذه القرابة لم تشكّل عائقاً أمام الكشف عن الصورة الحقيقية لهذه “الشخصية التاريخية، بعقل بارد وموضوعية”، الأمر الذي تطلّب من المؤلفين إعادة كتابة الأحداث التي عصفت بسورية في مرحلة ما بعد الاستقلال، والتركيز بشكل خاص على سيرة أديب الشيشكلي منذ تطوّع في المدرسة الحربية، وأصبح ضابطاً في الجيش، ثم مشاركته في جيش الإنقاذ وقيادته فوج اليرموك الثاني في حرب فلسطين عام 1948، وحتى وصوله إلى حكم سورية بعد أربعة أعوام من تنفيذه انقلابه العسكري الأول، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازاته في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وذلك اعتماداً على ما يقارب الألفي وثيقة من وثائق وزارات الخارجية الأميركية والفرنسية والبريطانية، إضافة إلى مذكّرات سياسية وشهادات قدّمها بعض الساسة والعسكريين المعاصرين لفترة حكم أديب الشيشكلي، وبعضهما يتضمّن معلوماتٍ جديدة تُنشر أول مرّة.

ويشي واقع الحال في سورية أن نظام الأسد لم يقدّم للسوريين في مناهجه الدراسية صورة صادقة أو حقيقية للأحداث التي مرّت بها سورية بعد الاستقلال عن فرنسا، وحاول التعتيم على التجربة الديمقراطية الجنينية التي عاشتها سورية، والتي شهدت صراعاتٍ سياسية بين الأحزاب الفاعلة في تلك المرحلة، كما لم يقدّم تفسيراً واقعياً للنكبة أو للهزيمة في فلسطين، بل عمَد إلى تغييب مراحل كاملة من تاريخ سورية قبل انقلاب حافظ الأسد العسكري، وخصوصا المرحلة التي عرفت انتخابات ديمقراطية وتنافسا سياسيا بين الأحزاب، وذلك كي يشوّه التاريخ السوري ويزوّر وقائعه، وكي يتمكن من تقديم حافظ الأسد كأنه البطل المنقذ، فيما هو من جلب الكوارث للسوريين، والتي أكملها ابنه بشّار بتدمير سورية بعد اندلاع الثورة السورية.

ويظهر التاريخ أن سورية شهدت، قبل حكم آل الأسد وحزب البعث الذي تسلقوا عليه، تجربة ديمقراطية ترافقت بمرحلة نهوضٍ وتطور على مختلف المستويات، وخصوصا في خمسينيات القرن العشرين المنصرم، التي وصفها عبد الكريم النحلاوي بأنها “عصر سورية الذهبي اقتصادياً وعسكرياً”، حيث جرى الاعتماد على نخبٍ علمية واقتصادية وقانونية في إدارة شؤون البلاد، وأثمر ذلك تطوّرات تنموية في مجالات التصنيع والزراعة، الأمر الذي أعجب به، مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق وأحد أهم رواد النهضة الماليزية، خلال زيارته سورية في 1952، ودعاه يحلم بأن يجعل بلاده مثلها من جهة التقدّم، لكن الانقلابات العسكرية أثّرت كثيراً على سورية في مختلف المستويات، وجعلتها تتراجع كثيراً في عهود حكم الدكتاتوريات اللاحقة، وخصوصا بعد تدشين ديكتاتورية آل الأسد.

ولعل الحقيقة المغيبة، التي وعد مؤلفا الكتاب بالكشف عنها، تكمن في تبيان حقيقة أديب الشيشكلي والفترة التي حكم فيها سورية، عبر تفنيد التهم التي ألصقت به، وإزالة مركّبات الصورة النمطية الوحيدة التي تختزله حاكماً مطلقاً وديكتاتوراً قاسي القلب، وذلك عبر الدفاع بموضوعية عن سيرة الشيشكلي الشخصية وطريقة حكمه سورية. لكن الكتاب أسهم، من خلال التأريخ لتلك الفترة، في كشف حقائق عن الانقلابات العسكرية والأحداث المهمة في تلك الفترة في سورية، وذلك بالاستناد إلى كمّ كبير من الوثائق الرسمية لدولٍ عظمى، وإلى مذكرات وشهادات شخصية عديدة، بالإضافة إلى دراساتٍ وحواراتٍ ومقابلاتٍ أجريت مع شخصيات سياسية، ليصبح بذلك مصدراً هاماً لباحثي تلك الفترة من التاريخ السوري الحديث ودارسيها.

ولا يختلف المؤرّخون والدارسون على أن الشيشكلي كان شخصية وطنية، وأنه لم يكن يميل إلى استخدام العنف ضد خصومه السياسيين، وكان يجنح إلى العفو عنهم قدر المستطاع، بمن فيهم الذين حاولوا الانقلاب عليه واغتياله أكثر من مرّة. وهناك كثيرون من خصومه السياسيين ممن تحدثوا بإيجابية عنه في مذكّراتهم، مثل مصطفى حمدون وعدنان حمدون وفيصل الركبي، حيث اعتبرته أمل بشور، زوجة ميشيل عفلق، “أول مصلح عظيم في تاريخ سورية المعاصرة”، فيما ذهب أحمد عبد الكريم إلى اعتباره رجلا لا يصلح أن يكون ديكتاتوراً.

ويعتبر الكتاب أن الشيشكلي قاد انقلابه العسكري الأول في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 1949 “حين تأكّد من عزم الزعيم سامي الحناوي، قائد الانقلاب السابق ضد المشير حسني الزعيم وضباطه، بالتعاون مع حزب الشعب، على ضم سورية للنظام الملكي الهاشمي في العراق المرتبط بمعاهدة مع بريطانيا”. وبالتالي، كان الهدف من الانقلاب الدفاع عن نظام الحكم الجمهوري في سورية، وإنقاذها من الوقوع في النفوذ البريطاني والوحدة مع العراق الملكي. ولم يعدم الشيشكلي بعد الانقلاب أحدا من زملائه الضباط، كما لم يعتقل أحدا من رجال السياسة، بل أعاد الحكم إلى المدنيين، وترك الأمور السياسية بيد السياسيين؛ فاستمرّ هاشم الأتاسي رئيساً للدولة، وكلّف خالد العظم بتشكيل الوزارة في 25 ديسمبر/ كانون الأول 1949، بقرار من ضباط الانقلاب، واكتفى بأن تكون قيادة الجيش الجهة التي تختار وزير الدفاع. ويمكن القول إنه اتخذ موقعاً وطنياً في هذه المرحلة، بوصفه حارساً للنظام الجمهوري، وليس حاكماً مباشراً له، وقد عرفت سورية خلالها انتخاب جمعية تأسيسية، وضعت في عام 1950 أفضل دستور ديمقراطي في تاريخها.

لم تجرِ الأمور بسلاسة بين المدنيين والعسكر في سورية، حيث لم يُستشر الشيشكلي فيمن يتولى وزارة الدفاع عند تشكيل وزارة جديدة برئاسة معروف الدواليبي في خريف 1951. وعليه اعتبر الشيشكلي “أن حزب الشعب بدأ بالخروج عن الغاية الوطنية الأساسية لانقلابه، ألا وهي صون الجيش وكرامته”، فقام بانقلابه الثاني في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1951، منهياً بذلك ازدواج الصلاحيات بين الجيش والسلطة المدنية، فتسلم الشيشكلي زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحلّ البرلمان واعتقل أعضاء الوزارة الجديدة برئاسة الدواليبي، وعين اللواء فوزي سلو رئيساً للدولة، وشكّل وزارة جديدة. وفي يوليو/ تموز 1953، رشّح نفسه لرئاسة الجمهورية، ولم يتقدّم معه أحد، وفاز بنسبة كبيرة جداً من أصوات الناخبين تجاوزت 96%، وهي النسبة المعدّة سلفاً لأكثر الانتخابات التي تجري في ظل الأنظمة السلطوية العربية.

ثم تسارعت الخطوات الانفرادية عبر منع الشيشكلي طلبة المدارس والجامعات ومنظمات الشباب والنوادي من ممارسة أي نشاط سياسي، وأخضع الأجانب إلى رقابةٍ شديدة، ثم أمر بحظر عام على كل الأحزاب السياسية في أبريل/ نيسان 1952، وأسّس حركة سياسية أطلق عليها اسم حركة التحرير العربي، ليكون التنظيم السياسي الوحيد المرخّص له العمل في سورية، ورفض قادة الحزب القومي السوري التعاون مع حركة التحرير العربي، كما أن الاختلاف ازداد بين الشيشكلي وكلٍّ من حزبي البعث والاشتراكي العربي، وبات أكرم الحوراني ورفاقه يشكلون تهديداً للشيشكلي، وخصوصا داخل الجيش، ثم لجأ بعض رجال السياسة إلى بيروت خوفاً من الملاحقة والاعتقال، ومنحوا هنالك حقّ اللجوء السياسي، وصاروا ينتقدون الشيشكلي من لبنان.

ويروي بعض معاصري الشيشكلي أنه كان يحبّ نابليون بونابرت، وأنه كان يضع مصالح سورية في مركز اهتمامه وأولى أولوياته، ويعتقد أنها البلد الوحيد المستقل. وقد أوْلى قطاعات الاقتصاد أهمية كبرى في أجندته، خصوصا بعد أن بات رئيس سورية، فدعم الاستثمار وتشجيعه، وسنّ قوانين أسهمت في تنظيمه ومراقبته، وفي تشجيع الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج ومحاسبة المحتكرين وتنظيم شؤون التموين. وشجّع على إقامة مشاريع زراعية وصناعية عديدة، وأشرف على بعضها شخصياً، كما تطوّر القطاع المصرفي والنقدي مع إنشاء مصرف سورية المركزي، ووضع قيوداً شديدة على خروج الأموال من سورية مع تأميم بعض الشركات الأجنبية ورفع ضريبة الدخل الفردي، إلى جانب إصدار قانونٍ بتحديد سقف الملكية الزراعية، ورفع نسبة حصص الفلاحين المستأجرين إلى 75% من المحصول الزراعي بدلاً من النصف.

على الصعيد الإقليمي والدولي، كانت سياسة المحاور والانتصار لها هي السائدة في الحياة الحزبية السورية بعد الاستقلال، حيث كان هنالك محوران: الهاشمي الأردني العراقي البريطاني، والسعودي المصري الأميركي، ولعل انشداد النخب السياسية وانحيازها لأحدهما جعلها تقيس القضايا السورية، أو بالأحرى القضايا الوطنية، بالقضايا ما فوق الوطنية، وخصوصا القومية لدى القوميين والعروبيين والأممية لدى الشيوعيين والإسلاميين، فكان الجنوح نحو أحد المحورين يتمّ على حساب بناء الوطنية السورية والهوية كذلك، الأمر أعاق تشكيل وطنية سورية جامعة، وقاد كذلك نظام آل الأسد الديكتاتوري إلى رمي سورية في أحضان النظامين، الإيراني والروسي، في أيامنا هذه، وجعلها ورقة في أيدي ساستهما.

أما علاقة الشيشكلي بالولايات المتحدة فامتازت بالتذبذب والتقلب، إذ كان في البداية مقرّباً من الحزب الجمهوري والرئيس الأميركي، دوايت إيزنهاور، ووزير الخارجية في ذلك الوقت، جون فوستر دالاس، وحصلت الحكومة السورية خلال تلك الفترة على مساعداتٍ ماليةٍ وفنيةٍ أميركية من أجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية، إلا أن علاقته بالولايات المتحدة تأزّمت بعدما طلبت منه الاعتراف بإسرائيل والدخول في مشروع إيزنهاور للتعاون الإقليمي الدفاعي والعسكري، وذلك لمواجهة تغلغل الاتحاد السوفييتي والمدّ الشيوعي في المنطقة، فيما كان همّ الشيشكلي الرئيسي الحصول على مساعدات عسكرية أميركية، حيث يذكر بسام برازي في الكتاب أنه “في مايو/ أيار 1953 قال الشيشكلي لوزير الخارجية دالاس: إنه يقرّ بأن دولة إسرائيل حقيقة واقعة، وموجودة، وهو لا يريد السلاح (الأميركي) ليلقي بإسرائيل في البحر، بل يريده حتى لا تلقينا إسرائيل في البحر، وهو يدرك أنه لا يمكن هزيمة إسرائيل عسكرياً، لكن بإمكاننا هزيمتها اقتصادياً”.

وينفي مؤلفا الكتاب ما روي عن انخراط الشيشكلي في الحزب القومي السوري، ويشيران إلى أنه كان متعاطفاً مع بعض مواقف الحزب وأطروحاته، لكنه لم ينتسب إليه، وذلك بالنظر إلى أن قيادته البراغماتية المنسجمة مع سياسة الواقع كانت تقودُه إلى انتماءاتٍ لا تتماشى مع خيارات زعيم الحزب أنطون سعادة وآرائه. أما علاقة أديب الشيشكلي بأكرم الحوراني فقد كانت قوية في البداية، حيث شغل الحوراني منصب وزير الدفاع في أول حكومةٍ شكلت بعد الانقلاب الأول للشيشكلي، لكنهما اختلفا فيما بعد، وبات الحوراني معارضاً قوياً لحكم الشيشكلي، واضطرّ بعد ذلك لمغادرة دمشق إلى بيروت.

وما تزال الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء في يناير/ كانون الثاني 1954 في عهد الشيشكلي تثير مزيدا من الجدل، وخصوصا تورّطه فيها، حيث يرجع الكتاب أسباب اندلاعها إلى التصعيد الذي حدث على خلفية اعتقال منصور بن سلطان الأطرش، الذي اتهمته روايات عديدة بالعمل مع العراق لتدبير انقلاب على الشيشكلي، كما أن وثائق رسمية تؤكد أن العميد رسمي القدسي هو المسؤول بالدرجة الأولى عن الأحداث في المحافظة، عبر القيام بأعمال مسيئة لأهلها، وأن الشيشكلي، بعد اندلاع الاضطرابات لم يجد سوى العمل على إخمادها، لكن تلك الأحداث ساهمت، مع عوامل أخرى، في تغذية الانقلاب الذي أطاح الشيشكلي، وقاده مصطفى حمدون من حلب في 25 فبراير/ شباط 1954.

وبالرغم من أن قطعات الجيش في مدينة دمشق وما حولها، كانت، عند حدوث الانقلاب، ما تزال تحت إمرة الشيشكلي، ومعها مئات الدبابات والعربات المصفّحة وآلاف الجنود وضباط كثر، إلا أنه آثر الاستقالة ومغادرة البلاد، كي لا تراق دماء السوريين من مدنيين وعسكريين، وهذا موقف كبير يُحسب له بالمقارنة مع بشار الأسد الذي لم يتوان عن زجّ الجيش وأجهزته الأمنية في حربه ضد المحتجين السوريين منذ اللحظات الأولى للثورة السورية.

ويُجمع مؤرّخون ودارسون كثيرون على أنه كان في وسع الشيشكلي قمع الحركة الانقلابية ضده، وأن يسحق من قاموا بها، ولكن على حساب انشقاق الجيش واقتتاله، وهذا لا يستوي مع ما يؤمن به، باعتبار الجيش “من لحمنا ودمنا”، كما جاء في نص استقالته، لذلك اختار الرضوخ لمطالب الانقلابيين بالاستقالة حقناً للدماء، وطلب من أنصاره التفاهم مع الآخرين، فيما غادر دمشق مع مجموعةٍ من أنصاره متوجهاً إلى لبنان، ثم توجّه إلى السعودية فالبرازيل.

وبعد عشر سنوات من مغادرته سورية، اغتيل الشيشكلي في منفاه البرازيل في 27 سبتمبر/ أيلول 1964. والسؤال الذي يطرحه الكتاب: لماذا اغتيل في هذا التوقيت، وبعد عام على انقلاب البعث؟ مشكّكاً في أن يكون اغتياله عملاً ثأرياً من دروز السويداء، لأنه “لم يكن مسؤولاً عن إثارة الفتنة في جبل الدروز، ولا عن اغتيال عائلة نواف أبو غزالة الذي اغتاله في البرازيل”، مع التأكيد على من أمر باغتياله كان وزير الدفاع السابق البعثي، اللواء حمد عبيد، والذي اعترف بجريمته بحجّة أن الشيشكلي اضطهد الطائفة الدرزية، أي أن عملية الاغتيال ليست انتقاماً ثأرياً درزياً، بل عملية اغتيال سياسي بعثية.

العربي الجديد