أديب الشيشكلي .. أين الحقيقة المغيّبة؟/ صقر أبو فخر

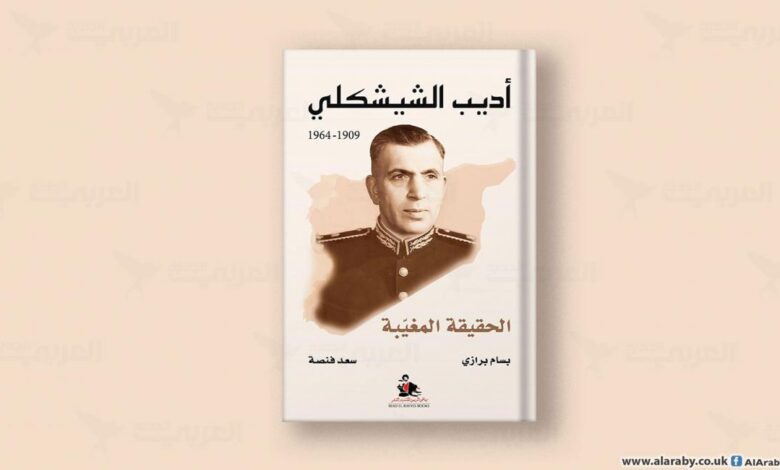

بعد ثمانٍ وخمسين سنة على اغتياله في البرازيل في 27/9/1964، أصدر بسام البرازي وسعد فنصة كتابًا عنوانه أديب الشيشكلي: الحقيقة المغيّبة (رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2022، 575 صفحة). وبسام البرازي هو ابن أخت أديب الشيشكلي، أما سعد فنصة فهو ابن الصحافي السوري بشير فنصة وابن أخ الصحافي نذير فنصة الذي كان مستشارًا لحسني الزعيم ولشاه إيران، ورئيسًا لتحرير صحيفة “ألفباء” الدمشقية، وعديلاً لحسني الزعيم إياه. ويثير عنوان الكتاب مشكلة مصطلح “الحقيقة”؛ فالجميع يعتقد أنه يروي الحقيقة، ولا شيء غيرها. والحقيقة أن “الحقيقة” بمعناها المطلق غير موجودة إلا لدى أصحاب الديانات والمؤمنين بها. أما الحقيقة التاريخية فهي نسبية دائمًا، وهي ليست صادقة أو فاسدة بل مقبولة ما دامت أداة من الأدوات التفسيرية لوقائع التاريخ، فيما الحقيقة الفلسفية مجرّد مقولة من بين مقولات أخرى. وكان الفيلسوف كارل بوبر لا ينفكّ مردّدًا إن أي حقيقة ليست حقيقة إلا لأننا لم نتوصل إلى إثبات عكسها. ومهما يكن الأمر، يعرض هذا الكتاب لسيرة أديب الشيشكلي الشخصية وسيرته العسكرية وسيرته السياسية، ويروي، في سياق ذلك، جوانب من تاريخ سورية المعاصر، ولا سيما الانقلابات العسكرية التي كان الشيشكلي أحد أبرز صانعيها.

يستند الكتاب، في وثائقه، إلى محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية بالدرجة الأولى، ثم، بالدرجة الثانية، إلى شهادات غير منشورة لأشخاص عرفوا الشيشكلي أو عرفوا جوانب من حياته، وإلى نصوص متفاوتة القيمة استُلّت من الكتب والمذكّرات من هنا وهناك. ويتضمّن الكتاب، فضلًا عن ذلك، سيرة أديب الشيشكلي في الجيش السوري وفي جيش الإنقاذ، وتفصيلات عن انقلاب حسني الزعيم، و”إنجازات” أديب الشيشكلي في الجيش والنقد والثقافة والفن والاقتصاد، بما في ذلك الانفصال الجمركي بين سورية ولبنان، وحوادث جبل العرب واضطرار سلطان الأطرش إلى اللجوء إلى الأردن، علاوة على الصراع المحموم بين أنصار فكرة سورية الكبرى الهاشمية وأنصار مشروع الهلال الخصيب العراقي. والكتاب، في نهاية المطاف، جهد محترم، إلا أنه جهد تجميعي غير منهجي، الأمر الذي يؤثر في قيمته العلمية. فكتابة التاريخ ليست تجميعًا للشهادات، كما أنها ليست تجوّلاً في المصادر والمراجع واقتباس ما نشاء منها، ونرمي ما نشاء في الوقت نفسه؛ لأن عمل المؤرّخ لا يُقتصر على جمع المعلومات وترتيبها، بل يجب الوقوف على الأسباب والعلل والدوافع والمآلات. ويُلاحظ في هذا الكتاب كثرة المصادر غير المنشورة، كالشهادات الشخصية المسجّلة والمحفوظة لدى المؤلّفَين، ما يجعل المطابقة أو المقايسة أمرا محالا، مثل شهادة إحسان أديب الشيشكلي، ومعلومات راغب صائب، ومذكّرات نذير فنصة، وذكريات عبد الحق شحادة. وهذه الشهادات ما برحت قابعة لدى المؤلِفَين، ولا يمكن معايرتها على شهادات أخرى إلا بعد أن تُنشر كاملة وتصبح بين أيدي الباحثين والمؤرّخين والكُتّاب.

الاستناد إلى شهادات غير منشورة لكنها محفوظة في مكتبات عامة، أي متاحة للجميع، جائز علميًا بالتأكيد، لكن الشهادات المحفوظة في خزائن خاصة تبقى صحّتها معلقة على نشر الشهادة كاملة لا جزءا منها. ومن علائم ضعف المعلومات في هذا الكتاب النقل عن رسالة ماجستير لطالب عراقي، يدعى إبراهيم علي الدرويش، الذي نقل بدوره معلوماتٍ مشكوك فيها من محفوظات وزارة الخارجية العراقية، جاء فيها أن وفدًا من جبل العرب، برئاسة زيد الأطرش شقيق سلطان الأطرش، وصل إلى دمشق لتهنئة الشيشكلي بالقضاء على الشغب. وقد ألقى زيد الأطرش بيانًا من الإذاعة السورية ندّد فيه بالخونة والمشاغبين (ص 397). ومصدر الشك في هذا النقل كامنٌ في النص نفسه، فمن المحال أن يندّد زيد الأطرش بشقيقه سلطان، والأمر يحتاج إلى تدقيق وتبصّر. صحيح أن الاستشهاد بأطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير جائز، لكن في نطاق ضيّق كاقتباس رأي أو موقف أو تحليل سياسي. أما في شأن الوثائق فيجب الاطلاع عليها مباشرة، لأن من الممكن أن يكون النقل غير سليم. واللافت أن المؤلِفَين استثنيا مذكرات فوزي القاوقجي ومذكرات العقيد أمين أبو عساف من قائمة الأسانيد التاريخية، وهذا مستغربٌ وسقيم. وفوق ذلك تعرّض المؤلفان لكتاب مايلز كوبلاند “لعبة الأمم”، والمؤلف صديق حميم جدًا لأديب الشيشكلي (ص 106، الهامش الأول)، غير أنهما أعرضا عن كتاب كوبلاند “اللاعب واللعبة” لأن فيه كلامًا وثرثرة عن الشيشكلي، بعضه يُقرّظه وبعضه يُعرِّض به وبأخلاقة الفردية وحتى بسلوكه الجنسي (راجع: مايلز كوبلاند، اللاعب واللعبة، دار الحمراء، بيروت، 1990، ص 82 و83). والمعروف أن كوبلاند أطلق على ابنه اسمًا مركّبًا هو إيان أديب، لأن الشيشكلي نقل زوجة كوبلاند بنفسه إلى المستشفى حين حان موعد الولادة. ومن علامات الوهن وعدم الدقة في استعمال المراجع ورود اسم سمير سعيفان مؤلفا لكتاب “التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية” (ص 253، الهامش 22). المؤلف هو محمد جمال باروت وليس سمير سعيفان. ولهذا يمكن وصف بعض المراجع في هذا الكتاب بأنها فواجع.

مدائح بلا جدوى

في ميدان التأريخ، ثمة قراءة انتمائية وقراءة علمية وقراءة نقدية وقراءة أيديولوجية. والواضح تماماً في هذا الكتاب أن هناك مَيلًا لدى المؤلِفَين إلى تبرئة أديب الشيشكلي مما علق باسمه من اتهامات وأحكام. ويعجّ الكتاب بعبارات من عيار “طيب القلب نقي السريرة” (ص 504) و”لطيف لطيف إلى أبعد حد” (540)، ومن صفاته “الرحمة وكراهية الظلم” (ص 14). ولم يبقَ إلا أن يخبرنا الكاتبان أخبارًا عن أطعمته المفضلة ولونه المحبّب ومطربه المحبوب، والأغاني التي كان يستمع إليها. ويقول عدنان حمدون في شهادته: “علمتُ أنه [أي الشيشكلي] إنسان دمث وطيب (…) عاملنا بشكل أبوي حتى بعد أن قمنا بالانقلاب عليه” ( ص 15). والمفارقة هنا في أن كلام عدنان حمدون لا يُعتدّ به ألبتة، إذ إنه يقول، في مكان آخر من هذا الكتاب: “قضية الجبل [جبل العرب] قصة مبالغ فيها. لا يزيد عدد قتلى الجيش على اثني عشر عنصرًا، ومن أهالي الجبل سقط مئة، أو ربما مئة وعشرة أشخاص صرعى، وانتهت أعمال العنف بعد اعتقال المطلوبين” (ص 416 – 420). إذاً، بحسب السيد حمدون، فإن سقوط مئة واثنتين وعشرين ضحية من الجيش والأهالي (والعدد الصحيح يفوق المئتين) مسألة مبالغ فيها! فكم يلزم من الضحايا حتى تصبح المسألة غير مبالغ فيها؟ تثير مثل هذه الشهادة الحمقاء الاشمئزاز، وتجعل صاحبها غير جدير بأن يكون شاهدًا. أما إضفاء مزايا إنسانية على حاكم ودكتاتور فلا قيمة علمية أو تأريخية له؛ فهذه صفاتٌ فردية، ومعظم الدكتاتوريين أو الطغاة تمتعوا بمعظم هذه الصفات أمثال أريئيل شارون وبشير الجميل ومناحيم بيغن وحتى عبد الحكيم عامر وعم عشماوي الذي ما إن يعود من عمله، ويكون قد أعدم وجبة من الناس، حتى تبدو عليه علائم التهذيب والأدب، ويغمره الحنوّ على أولاده، وربما بكى لو أصاب الضرّ أحد أبنائه، أو ارتفعت حرارته درجة واحدة.

في محاولة لتفسير استبداد الشيشكلي، يقول ابن أخته بسام البرازي إنه “أصبح دكتاتورًا رغمًا عنه” .. وإنه “تخلّى عن الحكم وهو في أوج قوته” (ص 10 و11). والمعروف أن الشيشكلي لم يتخلَّ عن الحكم مختارًا، بل مرغمًا بعد مؤتمر حمص (1954)، وبعد أن وقفت ضده جميع الأحزاب السياسية السورية، عدا الحزب السوري القومي الاجتماعي، ثم انطلقت في إثرها حركة التمرّدات العسكرية من حلب، فلم يبقَ أمامه من خيارات إلا مغادرة سورية. أما الكلام عن أن الشيشكلي كان “عدو إسرائيل رقم واحد (ص 13) فهو مجرّد مدائح تهليلية أسبغها عليه مدير مكتبه الصحافي قدري قلعجي، الشيوعي السابق، حين أصدر كتابًا عنوانه “عدو إسرائيل رقم واحد”. ولعل كون الشيشكلي قائدًا لفوج اليرموك الثاني في جيش الإنقاذ التابع لجامعة الدول العربية سمح بإطلاق مثل هذا اللقب عليه في 1948. لكن موشي ساسون يقول إنه خدم في محطة الاستخبارات الإسرائيلية في جنيف، ومن هناك أجرى اتصالات مع أديب الشيشكلي (راجع: رؤوفين إيرليخ، المتاهة اللبنانية، لا ناشر، بيروت، 2017، ص 567، تعريب محمد بدير). كما أن أخبار لقاءات الشيشكلي والإسرائيليين والتعاون معهم يمكن أن نعثر عليها في مذكرات موشي شاريت، “يوميات شخصية” (ترجمة أحمد خليفة ومراجعة صبري جريس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1966، ص 618). وثمّة تزيّد وتكلّف في الحديث عن دور الشيشكلي في النهضة الثقافية والإعلامية والفنية في سورية وعن أحمد عسة وعمر البطش ورقص السماح وإذاعة دمشق. والمشهور للجميع أن عمر البطش اشتُهر قبل أن يسمع السوريون بالشيشكلي، وهو الذي علّم المغنين المصريين الموشّحات، وهو الذي أكمل بعض الخانات الفارغة في موشّحاتٍ لسيد درويش. أما رقص السماح فتعرفه حلب منذ مئتي عام على الأقل، فيما الإذاعة السورية أُسّست في سنة 1948 حين كان الشيشكلي ضابطًا بسيطًا في الجيش ومتطوعًا في جيش الإنقاذ. غير أن الكاتبَين أغفلا ما لا يجوز إغفاله، أن الشيشكلي جعل التعليم الديني في مدارس الدولة اختياريًا بعدما كان إلزاميًا، وهذا الأمر المسكوت عنه في هذا الكتاب مدعاة للمديح حقًا.

الهاشميون ومشروعاتهم الفاشلة

وصل أديب الشيشكلي إلى السلطة في سورية في غمرة الصراع المحتدم آنذاك بين مشروعي سورية الكبرى والهلال الخصيب. وكان الأمير عبد الله بن الحسين قد اعلن مشروع سورية الكبرى في سنة 1943، مع أن فكرة سورية الكبرى نفسها تعود إلى أقدم من ذلك التاريخ بكثير، وعلى الأقل إلى المؤتمر السوري العام في 1919. أما مشروع الهلال الخصيب فهو مشروع بريطانيا ونوري السعيد وفاضل الجمالي، والأخير هو الذي صاغ فكرة الاتحاد العراقي – السوري. وكانت مصر ضد مشروع الهاشميين في الأردن (سورية الكبرى) وضد مشروع الهاشميين في العراق (الاتحاد العراقي – السوري أو الهلال الخصيب). وكانت السعودية بدورها تخشى، أكثر ما تخشاه، أن يتمكّن الهاشميون من استعادة الحجاز في ما لو أقاموا دولة قوية في المنطقة. أما الشيشكلي فلم يكن من أنصار الهاشميين ولا من أنصار سورية الكبرى أو الهلال الخصيب، بل إنه جاء إلى السلطة ليضع حدًا لضم سورية إلى العراق الذي كان سامي الحناوي وصبري العسلي ومعروف الدواليبي ورشدي الكيخيا وغيرهم يعملون إما للوحدة أو للاتحاد. واللافت أن الشيشكلي، غداة انقلابه على سامي الحنّاوي، زار مصر والسعودية في يناير/ كانون الثاني 1950 ليعلن أن سورية تسعى إلى الوحدة العربية الشاملة، لا إلى الوحدة الجزئية، وكان يريد بذلك أن يطمئن مصر والسعودية معًا. وكان شكري القوتلي قد وقف ضد اتفاقية التابلاين مع شركة أرامكو في سنة 1948، وضد اتفاقية الهدنة المجحفة في فلسطين في سنة 1949، فعاقبته المخابرات الأميركية CIA بانقلاب قاده حسني الزعيم في 30/3/1949. غير أن المخابرات البريطانية لم يهدأ لها بال إلا عندما انقضّ عملاؤها على حسني الزعيم في أغسطس/ آب 1949 وجاؤوا بسامي الحناوي قائدًا للجيش وآمرًا للدولة. وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 1949 عادت CIA لتنتزع دمشق من البريطانيين في انقلاب أديب الشيشكلي ضد سامي الحناوي وعديله أسعد طلس، الأمر الذي أراح السعوديين من طموحات الهاشميين.

كان أديب الشيشكلي ضابطًا جيدًا في بداياته، لكنه تغير بعد أن صار صاحب سلطة، وراح يخطّط ليصبح رئيسًا للجمهورية. والمؤكد أنه لم يكن عميلاً للولايات المتحدة مثل حسني الزعيم، بل كان يراعي مصالحها مثلما يراعي مصالح مصر والسعودية في مواجهة هاشميي الأردن والعراق. لكنه، بعد أن طُرد من سورية، تملكته أحقاده وتمكّنت منه نزعة الثأر فتعاون مع CIA، وتدفقت عليه الأموال من السعودية (ومن العراق أيضًا)، الأمر الذي مكّنه من العيش في إسبانيا في رغدٍ وبحبوحة، واشترى شاليه في سويسرا ثم مزرعة في البرازيل. واستطرادًا، يمكن القول إن الشيشكلي لم يكن فاسدًا بمعايير الذمّة المالية، وهذا لا يُضفي أي قيمة عليه؛ فالقادة المستبدّون يتسربلون، على الأغلب، بأفكار وبمبادئ تنحو نحو تعظيم فكرة الأمة أو الشعب أو الدولة أو الزعامة، ويحملون قيمًا رسالية وتاريخية، فلا تهمهم الثروة بل المجد. وعلى هذه الطريق ارتُكبت مظالم بشعة، غير أن النفس وسلطانها والشهوة وشيطانها جعلت الشيشكلي غير الفاسد يسكت على فساد شقيقه صلاح، وعلى عمليات التهريب التي كان يقوم بها حين كان آمرًا لحرس البادية.

اغتيالات ومظالم

يتهم ضابط المخابرات سامي جمعة العقيد إبراهيم الحسيني، قائد الشرطة العسكرية، باغتيال العقيد محمد ناصر آمر سلاح الجو في 31/7/1950 بأمر مباشر من أديب الشيشكلي (راجع: سامي جمعة، أوراق من دفتر الوطن، دار طلاس للنشر، دمشق 2000، ص 110). ويقول مطيع السمّان إن إبراهيم الحسيني هو الذي اغتال العقيد محمد ناصر (انظر: مطيع السمّان، وطن وعسكر، مكتبة بيسان، بيروت، 1995). ويروي مصطفى طلاس أن إبراهيم الحسيني يهودي الأصل من عائلة سلمان في عكا، وأن شقيقه عصام حُكم بجريمة تجسّس (راجع: مصطفى طلاس، مرآة حياتي، ثلاثة أجزاء، لا ناشر، بيروت، 1979). وإذا كان الأصل اليهودي لإبراهيم الحسيني، بحسب رواية طلاس، غير مؤكد، وهو لا يقدّم ولا يؤخّر في أي حال، إلا أن عصام الحسيني كان حقًا جاسوسًا لمحطة الاستخبارات في السفارة الأميركية في دمشق، وضُبط بينما كان يسلّم الأميركيين وثائق تخصّ الجيش السوري وحُكم بالسجن خمس عشرة سنة. وإبراهيم الحسيني هو الذي رتب اجتماع حسني الزعيم وموشي شاريت في فندق بلودان الكبير، ورافقه من الحدود السورية – الفلسطينية حتى الفندق ثم أعاده سالمًا، وكان صلة الوصل بينهما (راجع: سامي جمعة، أوراق من دفتر الوطن، مرجع سبق ذكره). وثمّة قصد غير بريء في قول الكاتبَين إن مسؤولية إبراهيم الحسيني عن اغتيال العقيد محمد ناصر مشوّشة (ص 161). لماذا مشوّشة؟ إنها ليست مشوّشة إطلاقًا. تمثّل التشويش، أكثر ما تمثّل، في رواية حادثة اغتيال المجيب بن سلمان المرشد في 27/11/1952 في قرية الصير بمنطقة الغاب (انظر ص 300 – 305). والمؤكّد أن الضابط سيئ الذكر عبد الحق شحادة هو من قتل المجيب المرشد بأوامر من أديب الشيشكلي. ورواية عبد الحق شحادة عن مقتل المجيب، الواردة في الكتاب، إنما هي دفاع بائس ومنحطّ عن الذات القاتلة، وهي رواية ضحلة وكاذبة، خصوصًا عندما زعم أنه كان في حالة الدفاع عن النفس، وأن القتيل هو مَن بادر إلى إطلاق النار. وهذه أكذوبة نمطية تلجأ إليها الاستخبارات عادة لتبرير جرائمها أو التملص من تبعاتها.

إبراهيم الحسيني هو الذي اقتحم جامعة دمشق في عهد المفكر السوري قسطنطين زريق. لكن الكتاب الذي سرد قصة تظاهرات الطلبة في جامعة دمشق نقلاً عن شهادة عبد الحق شحادة (ص 294 – 296) لم يذكر قصة تجرّؤ الضابط فؤاد الأسود على رئيس الجامعة قسطنطين زريق وصفعه أمام الطلبة، وهي لطخة سوداء كبيرة جدًا في جبين أديب الشيشكلي لم تُمحَ قط من التاريخ السوري المعاصر. وقد أخبرني زريق بنفسه تفصيلات تلك الحادثة التي جعلته يترك سورية إلى لبنان ولا يعود إلى بلاده بعدها. آنذاك كنتُ ألتقي زريق باستمرار في مؤسّسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، وقد نشرتُ روايته الصادقة عن تلك الواقعة في صحيفة “السفير” غير مرّة، فيما رواية عبد الحق شحادة كاذبة من بابها إلى محرابها.

الحريات الموؤودة

في تاريخ الشيشكلي مراحل شتى كان فيها مائلاً عن الحق وحاكمًا بغير حق. وعلى سبيل المثال، عندما اعتذر معروف الدواليبي عن عدم تأليفه الحكومة في 29/11/1951، بادر الشيشكلي، وكان رئيسًا للأركان، إلى اعتقاله، واعتقل معه جميع الوزراء الذين وردت أسماؤهم في لائحة التأليف الأولية، فاستقال الرئيس هاشم الأتاسي احتجاجاً. وهنا منح الشيشكلي نفسه سلطات رئيس الدولة وجميع صلاحيات السلطة التنفيذية، ثم حلّ مجلس النواب، وعين العميد فوزي سلو رئيسًا لما بقي من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي سنة 1952 أغلق صحيفة “البعث”، وحل جميع الأحزاب السياسية، وباع موجودات مكاتبها بالمزاد العلني، وجعل حزبه، أي “حركة التحرير العربي، الحزب الشرعي الوحيد في سورية. وعندما وجّه زعماء سورية بيانًا إليه بصفة كونه الحاكم الفعلي لسورية يعترضون فيه على سياساته الداخلية، لم يُلقِ إليهم بالاً، وبينهم زعماء مشهورون وقادة تاريخيون أمثال سلطان الأطرش ولطفي الحفار ورشدي الكيخيا وحسن الحكيم وصبري العسلي وزكي الخطيب ومنير العجلاني وأكرم الحوراني وميشال عفلق وفرحان الجندلي ورشاد برمدا وكثيرون غيرهم. وكل ما فعله الشيشكلي إزاء هذه المعارضة أنه طلب من رئيس الوزراء فوزي سلو إقرار مشروع الدستور الجديد بسرعة، وهو دستور تسلطي خلافًا للدستور الليبرالي الصادر في سنة 1950. وهكذا أقرّ مجلس الوزراء الدستور الجديد في 21/6/1953، وأحيل إلى الاستفتاء الذي جرى في 10/7/1953، فنال 99,9% من الأصوات، وأصبح الشيشكلي بذلك رئيسًا للجمهورية في 11/7/1953. ثم نظّم انتخابات نيابية ففاز 72 مرشحا من حركة التحرير العربي من بين 82 مقعدًا في مجلس النواب. والعشرة الباقون توزّعوا على المستقلين (تسعة مقاعد) ومقعد واحد للحزب السوري القومي الاجتماعي. ولم يطل الأمر حتى عمد في 27/1/1954 إلى اعتقال زعماء المعارضة مجدّدًا، وعطل الصحف مثل صحيفة “السوري الجديد” لفيضي الأتاسي. آنذاك، لم يبقَ أحد معه غير الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي كان متحفظًا بدوره على سياساته. وجراء طيشه وتسلّطه وعدم إدراكه المصالح العليا للبلاد، وعدم إتقانه فن السياسة في مجتمع متعدد، تحرك بعض الضباط لإنهاء تلك الحالة، فأذاع المقدّم مصطفى حمدون في 24/2/1954 بيانًا من إذاعة حلب أعلن فيه التمرد العسكري على الشيشكلي، وتبعه العقيد أمين أبو عساف والعقيد فيصل الأتاسي اللذان اعتقلا على الفور آمر حامية حلب عمر خان تَمَر. وفي مساء 26/2/1954 كان الشيشكلي في طريقه إلى بيروت فارّا من مآلات الوضع في سورية. وفي بيروت لجأ إلى السفارة السعودية طلبًا للحماية. وهكذا انتهى عهد الشيشكلي، لكن دوره لم ينتهِ.

المخابرات الأميركية والشيشكلي

تغيّر أديب الشيشكلي على المستوى الوطني أيّما تغيّر بعد سقوطه المدوّي وخروجه من سورية، فصار حاقدًا على العهد الجديد، وراح يعمل على العودة إلى السلطة بأي ثمن. وفي سبيل غرضه ذاك، تعاون مع المخابرات الأميركية والعراقية إلى أقصى حد. وفي هذا الميدان، وضع آرشيبالد روزفلت وميخائيل إليان خطة لانقلاب عسكري (عملية الرصافة) نصّت على أن يتولى الضابط عمر قباني قيادة الانقلاب، فيغلق الحدود فورًا، ثم يجري تأليف حكومة جديدة موالية للولايات المتحدة. ولهذه الغاية، تسلم ميخائيل إليان نصف مليون ليرة سورية بأسعار ذلك الزمان من فيرنون كاسين المسؤول عن محطة الاستخبارات في السفارة الأميركية في دمشق. وقد كُتبت تفصيلات الخطة بأيدٍ انكليزية وعراقية أيضًا، إذا ساهم معاون رئيس الأركان في الجيش العراق، اللواء غازي الداغستاني والعقيد صالح مهدي السامرائي الملحق العسكري العراقي في بيروت، في تأمين الأسلحة وتهريبها إلى سورية ودفع الأموال إلى بعض الضباط والسياسيين (راجع: ويلبر كرين إيفلاند، حبال من رمال، دار المروج، بيروت، 1985، ص 136 و156). ويروي سامي جمعة أنه حصل علىى تقرير استخباري نشله أحد عملائه من سُترة إيفلاند يتضمن كشفًا بالمبالغ التي سلّمها إيفلاند إلى ميخائيل إليان لتوزيعها على بعض الوزراء والنواب، والتي بلغ مجموعها خمسة ملايين ليرة سورية (انظر: سامي جمعة، مأساة الكونت لويس دوسان، دمشق: دار طلاس للنشر، 1999). أما ميخائيل إليان، السياسي السوري البارز، فيقول عنه خالد العظم إنه كان يقبض الأموال من العراق على غرار عدنان الأتاسي ومعروف الدواليبي وصبري العسلي ولطفي الحفار (راجع: خالد العظم، مذكرات خالد العظم، بيروت: الدار المتحدة للنشر، 1973). أما عمر قباني فقد تبيّن أنه كان عميلاً للاستخبارات الأميركية والبريطانية معًا. وفي خضم تلك الأحوال المتلاطمة، عاد أديب الشيشكلي إلى لبنان بمساعدة اللواء غازي الداغستاني، وتسلم منه مبالغ من المال لتنفيذ دوره في خطة الانقلاب. ويروي ويلبر كرين إيفلاند أنه بينما كان ذاهبًا من دمشق إلى بيروت في عام 1956، توقف في بلدة شتورا اللبنانية لتناول الغداء. وهناك شاهد مجموعة من الرجال متحلقين حول شخص يرتدي عباءة ويعتمر الكوفية. وبعد أن تفرّس في وجهه، اكتشف أنه أديب الشيشكلي الذي قدم من إسبانيا إلى لبنان، ليشارك في عملية إسقاط حكومة شكري القوتلي (راجع: حبال من رمال، مرجع سبق ذكره، ص 120). وكشف إيفلاند أن خطة الانقلاب كانت تقضي بأن يتحرّك العقيد عمر قباني بقواته في موعد يسبق 25/10/1956، لكن قباني طلب تأجيل الموعد قليلاً لأسباب غير واضحة تماماً (ربما نزولاً عند رغبة الاستخبارات البريطانية التي كانت القوات البريطانية تستعد لاحتلال قناة السويس). وقد أُحبطت مؤامرة الانقلاب تلك فور وقوع العدوان الثلاثي على مصر في 30/10/1956، وفرّ ميخائيل إليان إلى بيروت، وكان ذلك نهاية حياته السياسية.

فشل انقلاب آرشيبالد روزفلت في عام 1956، فتابع ابن عمّه المتبجح كيرميت روزفلت محاولته للسيطرة على سورية بانقلاب عسكري جديد، كان الشيشكلي أحد أركانه، وهو ما عُرف بـِ “مؤامرة هوارد ستون”. وبطلا هذه المؤامرة هما المقدّم خطار حمزة والنقيب عبد الله الشيخ عطية اللذان وضعا خطة الانقلاب مع الملحق العسكري الأميركي، روبرت ميلوي، والدبلوماسي هوارد ستون. آنذاك، لم يكتفِ أديب الشيشكلي وابراهيم الحسيني بالمجيء إلى بيروت لمتابعة تنفيذ الانقلاب، بل تسللا إلى دمشق سرًا (بحسب روايات متقاطعة) بمساعدة الاستخبارات الأميركية وبجوازات مزوّرة، والتقيا خطّار حمزة والشيخ عطية، واتفق الجميع على تفصيلات ذلك الانقلاب. لكن، لخيبة أمل أديب الشيشكلي وكيرميت روزفلت، كان خطار حمزة وعبد الله الشيخ عطية يزوّدان عبد الحميد السراج بالمعلومات أولًا بأول. وفي 12/8/1957 أعلنت سورية أنها أحبطت مؤامرة لقلب نظام الحكم الذي يترأسه شكري القوتلي. وقبض عبد الحميد السراج على هوارد ستون، ثم طرده مع الملحق العسكري روبرت ميلوي ونائب القنصل فرنسيس جيتون من سورية، فردّت الولايات المتحدة بطرد السفير السوري في واشنطن فريد زين الدين، وهدّدت بغزو الأراضي السورية. وعلى الفور، بدأت تركيا تحشد قواتها على الحدود. هنا بادر الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى إنزال قوات بحرية مصرية في ميناء اللاذقية. وانتهت تلك الجولة من الصراع الداخلي المحتدم بتسريح رئيس الأركان توفيق نظام الدين من الجيش، ومعه عدد من الضباط أمثال طالب الداغستاني ومحمود شوكت وعمر قباني وسهيل العشي وزهير الصلح وهشام السمان، وتولى اليساري عفيف البزري رئاسة مجلس قيادة الجيش. ثم بدأت مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي في سورية بلغت ذروتها في قيام الوحدة السورية – المصرية في 22/2/1958، وفي إطاحة الهاشميين في العراق في 14 تموز/ يوليو 1958، وبات الشيشكلي، بعد خيباته المتكرّرة مع الأميركيين والبريطانيين والعراقيين، نسيًا منسيًا إلى أن وضع نواف غزالة (وليس أبو غزالة كما ورد في الكتاب مرارًا) حدًا لحياته في البرازيل في 27/9/1964.

العربي الجديد