مسارٌ إجباريّ إلى داخل الرعب السوري/ عبير نصر

رغم أنّ انتفاضتها لم تحقّق لا الخبز ولا الحرية، كما يتفق الجميع، لكنها بدت، ومنذ البداية، أكثر بقعةٍ مثالية للثورة. ليس لأنها الدولة التي اجتمع فيها الفشل السياسي مع إخفاقٍ اقتصادي بيّن، فقط، بل لأنّ المتابعين لملامح الحياة في “جمهورية الرعب الأسدية”، وصفوها “بالبلد الذي يحكمه الرجال .. ذوو الجوارب البيضاء”، في إشارة إلى أجهزة المخابرات التي تتحكّم بكلّ مفاصل الحياة السورية. أيضاً لأنّ النظام المستبدّ لم ينجح، وخلال أربعين عاماً من الحكم، إلا بتصدير ملايين السوريين إلى البلدان العربية طلباً للعمل، ولم ينجح إلا بإشاعة صورة السوري في العالم على أنه “مُخبر” أو “مرتبط مع المخابرات”. زاد الطين بلّة مسلسل “باب الحارة” الذي حوّل صور السوريين إلى “عكداء” و”قبضايات”، وحوّل السوريات إلى “ربّات منازل يحفرن الكوسا، ويطخبن اليبرق”. هذا بدهيّ، بطبيعة الحال، لأنّ نظاماً، كنظام الأسد، يعتبر وجود آلات صرفٍ نقديةٍ في عدّة مدن في القرن الواحد والعشرين دليلاً على الانفتاح الاقتصادي، هو نظام مفلس، وخارج سياق التاريخ. من كان يصدّق أنّ سورية كانت في خمسينيات القرن الماضي ثاني قوة اقتصادية في آسيا، بعد اليابان، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة!

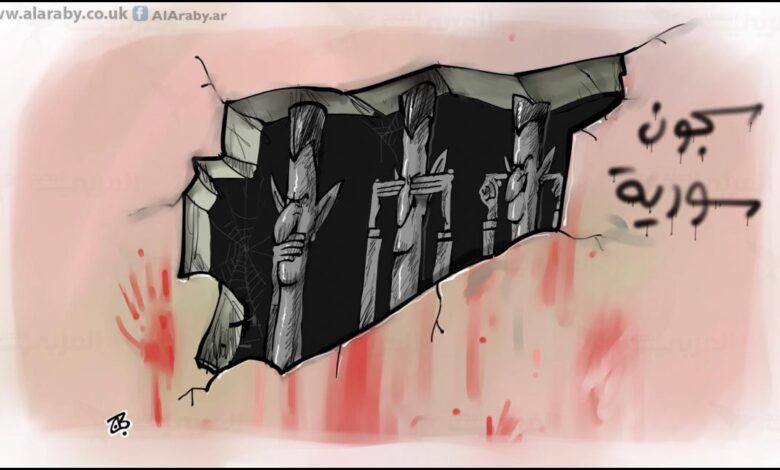

لا يخفى على أحد أنّ النظام السوري، الذي يُوصف بأنه صاحب “القبضة الفولاذية والقفازات الحريرية”، أدخل شعبه إلى حلبة القهر منذ عقود، فهزمه بضربةٍ قاضية، بداية بمجازر حماة الشهيرة، التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف، وما زال يعمل على إطالة زمن النزال، وهزيمتهم بالنقاط، وإنهاكهم وملاحقتهم وقمعهم وسجنهم وإهدار كراماتهم، ناهيك عن كمية الآلام والأوجاع التي ما زالت تثقل ذكرياتهم وأحلامهم. إذ كان العنف الرافعة الأساسية لاستراتيجية الرعب، مورس بطرقٍ شتّى: مذابح جماعية، تشريد الملايين، إبادة مدن، شنّ حروب، تدخّل سافر بشؤون الدول الأخرى، عدا عن ممارسة أفظع أنواع التعذيب في المعتقلات الرهيبة، والتجسّس على الشعوب. عنف يبدأ من الشارع لينتهي في زنازين مظلمة تشرف عليها مخابرات محترفة، تستخدم كل الوسائل لانتزاع شهادات، ومعلومات، وادّعاء بارتكاب جرم، كذلك تشويه لحقائق بيّنة. بينما يتبع العنف مستوياتٍ أخرى من وسائل القوة والهيمنة، كالديماغوجيا الإعلامية، وتحريف الوقائع، ونقل الألم بصورة مزوّقة، وفبركة التاريخ لتحسين صورة الحاكم، وترويج أشخاص مسؤولين، هم بالأساس عديمو الكفاءة، ولصوص، ومرتشون، وظالمون.

تأسيساً على ما تقدّم، نستطيع الجزم أنّ ما أخّر اندلاع الانتفاضة السورية، حقيقة، هو استراتيجية “تطبيع الرعب”، التي، في جوهرها، ليست سوى حربٍ معنوية، اختلف المتخصصون في مبناها اللغوي، فأطلقوا عليها اسم حرب العصابات والحرب الباردة أو حرب الأفكار والحرب الدعائية، لكنهم جميعاً اتفقوا على معناها، على أنها من أشكال الصراع الذي يهدف إلى التأثير على الخصم وإضعاف معنوياته وتوجيه فكره وعقيدته وآرائه، وإحلال أفكارٍ أخرى مكانها تكون في خدمة الطرف الذي يشنّ الحرب النفسية. إذاً هي حربٌ لا يمكن مواجهتها الندّ للندّ، لأنّها تدور في الظلام وخلف الأستار، وتتغلغل في الأرواح بدون لفت الأنظار أو إحداث أيّ ضجيج.

واليوم ينهض الرعب السوري مجدّداً مع حلول ذكرى “ضحايا الاختفاء القسري”، التي يحييها العالم في 30 أغسطس/ آب من كلّ عام، في ظلّ معاناة مئات الأسر السورية مع استمرار اختفاء عائلها أو أحد أبنائها سنوات، بسبب الجريمة التي يصعب توثيقها ورصد الأعداد الحقيقية للذين تعرّضوا لها، نظراً إلى تعتيم النظام عليها، وخوف أسرٍ كثيرة من البوح بما تعرّض له ذووهم. الإخفاء هو أسوأ استراتيجيات “تطبيع الرعب”، بالتأكيد، وربما أسوأ من القتل نفسه، فهو يمثل عزلاً عن المجتمع وتلاعباً بمشاعر آلاف الأسر وأعصابهم، فلا هم عرفوا بحياة أبنائهم من عدمها، حتى أصبح فقدان الأمل ترفاً لا يملكونه. وفي سورية، ارتباط الإخفاء القسري بالاعتقال السياسي بات جزءاً من الذاكرة السورية ومعاناتها مع حكم سلطوي، بينما تتداول وسائل إعلام سورية أرقاماً لمعتقلين ومختفين قسرياً بأنها ما بين 100 إلى 130 ألفاً، لكنها تبقى محض أرقام تقديرية لأسبابٍ كثيرة، منها عدم تصريح الحكومة عن عدد المعتقلين لديها، كما أنه غير معروف من هم، من قضى خلال المعارك، ومن تمّ اعتقاله أو من تمّت تصفيته.

يمكن التأكيد، وكتعريف إجرائي، أنّ “الاختفاء القسري” حربُ أعصابٍ مستمدة من عقيدة “الصدمة والرعب”، مستمرة بثبات حتى لو تطلب ذلك إعادة الشعب السوري قروناً إلى الوراء. إلى صفحةٍ بيضاء يتمكن من خلالها النظام الحاكم صياغته وتوجيهه كيفما يشاء. تشبه إلى حدّ بعيد الحرب النفسية التي مورست خلال التاريخ البشري منذ أقدم العصور، فقد نُقل إلينا أنّ بعض قبائل الأزتيك في المكسيك، عندما كان يجتاحهم عدوّ يصدرون أصواتاً مخيفة جداً عن طريق جماجم بشرية. يُحدثون ثقباً في مؤخر الجمجمة وينفخون فيه الهواء بقوة، ليُصدر صوتاً يسبب الذعر في صدور الأعداء. قدّر الخبراء أنّ الصوت الذي تصدره تلك الجماجم أقوى مائة مرّة من صوت إنسان يصرخ، ما يضطر الغزاة إلى التراجع والانسحاب، اعتقاداً منهم أنّ هذه الأصوات المرعبة تُصدرها أرواح شريرة، وأنّها ستهلكهم إذا ما اقتربوا منها.

هل يذكّركم هذا بشيء؟ خمسة وخمسون ألف صورة خارجة من عينِ كاميرا عسكريّ منشقّ، اشتهر باسم “قيصر”، التقطت صور ضحايا التعذيب في سجون الأسد. صور أشبه بصوتِ صراخٍ فجائعي، هزّ العالم برمته، أصدرته جماجم بشرية لسوريين أبرياء، كانوا في زمن مضى يحلمون ويضحكون ويعشقون.. فكيف إذاً لرمزيةِ أيّ نهاية مؤلمة أن تكون أكثر قساوة من مشهد أمّ تبحث عن علائم تدلها أنّ هذه الجماجم لا تحوي جثة لابنها المفقود، فلا تجد الدليل.

هكذا صار الرعب السوري ماركة مسجلة. رعب عابر للأزمنة والقارّات، فمن يصدق أنّ السوريين في أميركا، مثلاً، لم يكونوا يجرؤون على الهمس في ما بينهم. من يصدق ذلك؟! فعلياً، وجد الرعب طريقاً سهلاً إلى السوريين مذ عمل حافظ الأسد على تعزيز السواتر النفسية بين مكوّنات المجتمع السوري، لتُستَر هشاشته بغلالة رقيقة من الأمن الواهي. وما إن تراخت قبضة النّظام حتى تمزّق هذا النسيج الرّقيق واكتشف الجميع كذبة اللوحة الفسيفسائية السورية الخالدة. وانعكس هذا التّمزيق الممنهج للنّسيج الاجتماعي على مكوّنات الثّورة. وحقيقة عمومُ الطوائف السوريّة لا تثق بعضها ببعض ولو تبادلت المجاملات العلنيّة، وعمومُ القوميات السوريّة لا تصدّق بعضها بعضاً ولو أنّها تحدثت عن الثّورة الواحدة والمصير المشترك. في المقابل ربح النظام السوري رِهانه على استراتيجية “تطبيع الرعب”. الرعب، الذي كان أحد الركائز الرئيسية للنظام الذي نسَـج خيوطه الأسد الأب بكثير من الدراية والدقّـة والخبث. وانكشف في عهد الأسد الابن الذي اختار أسوأ “الكوكتيلات السياسية”: تبنّـي فكرة الإصلاح، ثم قمع وقتل واعتقال كلّ من يُـطالِـب به، وإلغاء حالة الطوارئ ثم تطبيق إجراءات أسوأ منها بكثير”. وعلاوة على ذلك كله، عدم التَّأقلم مع الوقائع التي تُـشير إلى أنّ النظام “لم يعُـد مرتبطاً بشكلٍ وثيق بمعتقدات الشعب السوري”، كما أبلغ الأسد “وول ستريت جورنال” قبل أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011.

العربي الجديد