تلك الكلمة السحرية التي تطرب لها الآذان في منطقتنا: “المؤامرة”/ عبدالله أمين الحلاق

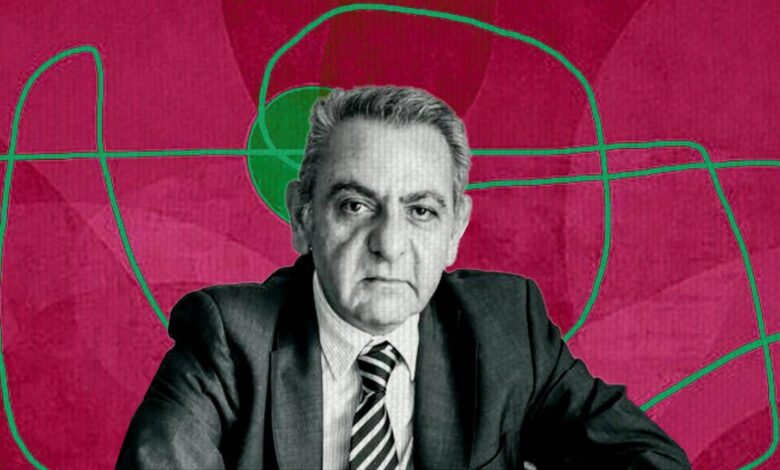

ليست هذه المرة الأولى التي أكتب فيها عن حازم صاغية أو عن كتاب من كتبه الكثيرة. فحازم، وإلى جانب كونه كاتباً غزير الإنتاج، وخصوصاً مؤلفاته التي تكسر المألوف وتقول المسكوت عنه في الثقافة والسياسة العربيتين، كما تستدعي نقاشاً وتحريضاً على الكتابة حولها، هو أيضاً صديق وأستاذ أجزم أن كثيرين من أبناء جيلي يشاطرونني التأثر به وبنصوصه التي تركت بصماتها على أدواتنا في التفكير والكتابة، وشجعتنا على المراجعات النقدية والجذرية لتجاربنا، وهي مراجعات ما تزال في بداياتها.

مناسبة هذا الكلام هو صدور كتابه “حدث ذات مرة في لبنان” عن دار الجديد في بيروت، ويتضمن نصوصاً له منشورة في جريدتَي الحياة والشرق الأوسط، وموقع درج. الكتاب مختلف عن كتب سبقته ونشرت قبله مباشرة، كـ”الانهيار المديد” و”رومنطيقيو المشرق العربي”؛ فهذان كتابان يعالج كلٌّ منهما موضوعاً محدداً، سواءً الجذور الاجتماعية والثقافية والسياسية لانتفاضات العالم العربي، أو مسألة الرومنطيقية، على عكس كتابه الأخير الذي لا يتناول واقعة أو مسألة محددة بعينها، وهذا يبقى طبيعياً بالنسبة لكتاب يضمّ مقالاتٍ منشورة في الصحافة.

مع ذلك، لا يصعب العثور على رابط بين تلك المقالات، ذلك أن تداخل القضايا والمسائل التي يتناولها وعدم كونها مسائل محلية محضة، بل جزءاً من سؤال علاقتنا مع العالم، هو ما يجعل القراء، بدرجة ما، يقرأونه كلاًّ واحداً، من خلال عمل المؤلف على إدراج بعضها وبشكل يتجاوز المنطقة وحدودها السائلة، وبما يتناول العلاقة بين العالم العربي والغرب، والكتابة عن لبنان والوطنية والحدود والقضيتين الفلسطينية والسورية، السياسة واليسار واليمين، وبين هذه وتلك تأتي نصوص عن السندويش والأغنية والزجل والعائلة.

سيركز هذا المقال على تناول حازم صاغية لمسألة الاستشراق وموقع الغرب في الثقافة السياسية العربية، في كتابه الجديد وفي كتب أخرى سبقته، مع تعليقات من الكاتب على أفكار صاغية المشار إليها.

استعمار وإمبريالية “غاشمان”

تقف الكتب المناهضة لـ”الغرب” على رفوف المكتبات العربية بترادف وبانتظام يذكّر ببلادة الجيوش والعسكر وكتائب الممانعة الخمينية في سوريا ولبنان والعراق، وبمحافظة المعادين للاستشراق ودعاة الخصوصية، تَحجب كلّ الكتب الأخرى التي يمكن أن يكون لها معنى على صعيد الفلسفات الغربية والعلوم وكتابات المستشرقين المؤسِّسة لفهمٍ عربيّ أوسع للعلاقة بين العالم العربي وأوروبا.

كما يتبدى أن نزعةً فردوسيةً عربية تساهم في تغذية كراهية الغرب، إلى جانب عوامل أخرى كثيرة يتحمل الغرب المسؤولية عن بعضها بطبيعة الحال. والنزعة الفردوسية هنا مستوحاة من بُعد ديني، إلهي، أو قومي ميتافيزيقي، ينطلق من تصور بسيط ومسطّح للحياة، بلا تناقضات وبلا صراعات سياسية واجتماعية واقتصادية، لصالح وهم الجنة وتغيير العالم، الخلاص، والعدالة المطلقة، وثنائيات “نحن” و”هم”، وليصبح البحث عن أفضل المتاح أو عن أكثر النماذج إقناعاً وقابلية للحياة واحترام الكرامة الإنسانية أمراً مرذولاً، بغية الوصول إلى النموذج الكامل، أو ضمن تصور لحركة التاريخ باعتبارها موظفاً رسمياً لدينا ومكرّساً لخدمة “قضايانا”، مع العلم أن المرات التي تقاطعت فيها مصالحنا مع مصالح غيرنا، من دون قصد، ليست قليلة.

هكذا، ينظر صاغية إلى تأسيس الجامعة الأمريكية في بيروت كواحد من حدثين اثنين ربطا العالم العربي والشرق الأوسط بالعالم، أما الحدث الثاني فهو شق قناة السويس التي وصلت البحر الأبيض المتوسط بالأحمر، وهذا كله ضمن سياق عالمي مثّله “اندفاع أوروبا إلى توحيد العالم بسبب اقتصادها الصناعي المندفع خارج حدوده بحثاً عن الأسواق، وهو اندفاع ثقافي ومؤسسي إلى جانب كونه سياسياً وعسكرياً”. وإذا كان صحيحاً أن الاستعمار جاء بالسلاح (والقمع والقهر والاستغلال و..)، فإنه أيضاً “جاء بالمدرسة والسكة الحديد والمستشفى، ولأول مرة كان الغازي يعلم المغزوّ كيف يقاومه وكيف يستقل عنه، فشعوب المستعمرات تعرضت من خلال مستعمِرها إلى الحزب والصحافة والنقابة التي استخدمت سلاحاً ضد… الاستعمار”.

هنا يصبح التساؤل وجيهاً حول أي الوجهتين التأسيسيتين نختار؟ تلك التي تجهد لربط منطقتنا بالعالم الأوسع أم تلك التي لا تتحمل عيش طائفة صغرى في جوار طائفة أخرى؟ “سيقول كثيرون إن الطوائف هي نتاج الاستعمار والرأسمالية، وهذا صحيح شرط أن نضيف أن تلك الطوائف المذكورة هي إعادة إنتاج لبنى عصبية سابقة عليها، لعالم من المِلل والنّحل لا تصله صلة بالاستعمار والرأسمالية”.

تثابر الثقافة السياسية العربية السائدة على تقسيم الحياة والعالم إلى معسكرين بدلالة الخارج أو الغرب نفسه، الخير والشر، الأبيض والأسود، وهذا ينسحب بالضرورة على قراءتها للهزائم الكثيرة التي مُني بها العرب وعلى رأسها هزيمة 1967، إذ يصبح ما قبلها “زمناً جميلاً” وما بعدها “زمناً رديئاً”، حيث “الحروب الخارجية هنا هي المعيار على عكس الأسباب الاقتصادية والثقافية، وأيضاً السياسية والعسكرية، التي أفضت إلى اعتماد وصف (الحقبة الجميلة) في التاريخ الأوروبي، كما أن الزمن السابق على الهزيمة بفشله واستبداده ومخابراته لم يكن رديئاً” بحسب التصنيف إياه.

وفي استئناف للمانوية، تحضر ثنائية الشرق والغرب التي يصفها الكاتب بأنها “ثنائية خرقاء بما فيه الكفاية.. حيث رقعة تناقضاتنا أكبر وأغنى من أن تختصرها أية ثنائية” وهو ما لا تندر الدلائل عليه، “فاسرائيل الواقعة في (الشرق) هي (غربية) اقتصاداً وتعليماً، ولا يحول وقوع اليابان في أقصى الشرق الجغرافي دون غربيةٍ مشهود لها بها، فيما يتبدى دونالد ترامب شرقياً جداً”.

تناوَلَ صاغية مسألة الاستشراق وثنائية الشرق والغرب بشكل سريع في “حدث ذات مرة في لبنان” وضمن مقال بعنوان “شرق ضد غرب.. غرب ضد شرق”، لكنها كانت حاضرة وبشكل أوسع في أعمال سابقة له، وخصوصاً في كتاب “ثقافات الخمينية- رد على الاستشراق أم حرب على طيف؟” وكتاب “رومنطيقيو المشرق العربي” وتحديداً في الفصل المعنون بـ “جائحة نقد الاستشراق”، وهما صادران عن “دار الجديد” و”منشورات رياض الريس”، على الترتيب.

ثقافات الخمينية

يتحول العداء للاستشراق، بحسب صاغية في “ثقافات الخمينية” إلى نوع من الإجماع، أو إلى لون من ألوان إيديولوجيا شعبية عابرة للفئات والمصالح والأفكار، تحتل مقعدها إلى جانب أفكار بسيطة كحب الوطن والعداء للمستعمر. لكن “حقبة التسييس الشامل للموقف منه (الاستشراق) هي الحقبة التي حضنت مشروعاً متواصلاً في تسييسه كل شيء.. فالناصرية، ومن بعدها سائر السلطات العربية المماثلة التركيب التي حذت حذوها، كان يلزم نظامها البيروقراطي الديكتاتوري نصّ يبرر الحذر السياسي والأمني من الغريب. ومن التقاء الجهاز البوليسي مع الذهنية الشعبية البوليسية الحريصة على أن لا ينكشف عالمها الصغير المتداعي أمام عين ناظرة من الخارج، ترتبت الآثار التي لا تزال حتى اليوم تضخ الوهم في العقل العربي السائد، وكان من شروط ذلك أن تتقنع العنصرية العربية حيال الغرباء بقناع سياسي إيديولوجي يظهرها كأنها تغلب المساجلة الإيديولوجية على العداء للغريب”.

لكن دور السلطات العربية، والناصرية أولاً، في تغذية هذا العداء كان يتزامن مع تلازم بين السلطة والمعرفة نفسها عند ادوارد سعيد الذي استلهم فوكو، انتقائياً، وبما يتناسب مع أفكاره وليس استلهاماً لمنهج فوكو نفسه، وانطلاقاً من أحكام وجوهرانية مضادة في ذهنه هو الآخر، تشبه كثيراً ما يكتبه غربيون عن العالمين العربي والإسلامي، حيث التنميط والتعميم والجوهرانية، وإن تكن مضادة في حالة سعيد. هكذا صرنا أمام ردّ لكامل النقاش حول الاستشراق إلى سوية السلطة، وهو ما سيفضي بالضرورة إلى تسييس بالغ للمعرفة، وهو تسييس “يمتد إلى الكتابية والأسلوب على شكل يكاد يكون تفتيشياً، ففي مدى عمله يطرح نقد الاستشراق، نظرياً على الأقل، احتمال قمع الكتابة نفسها، حيث يصير الغرض المعلن لنقد النص موقفه الصريح من العرب والمسلمين تحديداً”.

عنوان الكتاب يتناسب تماماً مع واقع الحال العربي والإسلامي، حيث تتلاقى معاداة الاستشراق والمستشرقين مع ما يسميه صاغية بـ “الخمينية الثقافية”، وهو تلاقٍ واندغام لا يقتصر على كون المنطقة تعرضت لنازلتين ألمّتا بها في وقت واحد تقريباً، وهما الثورة الإسلامية في إيران وصدور كتاب “الاستشراق” لإدوارد سعيد، بل يتعداه إلى ما هو مشترك أكثر بين النازلتين المذكورتين، حيث “تبدو معاداة الاستشراق أقرب إلى خمينية ثقافية تلوّح بالأصول والمآلات، وتعتمد على الحذف والتبديد.. فإذا كانت الخمينية السياسية تعني السعي إلى استخلاص عالم الإسلام من تأثيرات “الغرب”، فذلك ما تحاوله مناهضة الاستشراق على الصعيد الثقافي.. وينتهي برنامجا الخمينية السياسية ومناهضة الاستشراق إلى محطة واحدة، هي جعل أفكار المسلمين (معرفتـ”هم”، ناقص الغرب والسلطة، زائد التعبئة والتحريض والتنظيم) تناظر واقعهم وتوازيه، فيما يتيح لهم المطرودون من عملية صنع الأفكار، مستشرقين وفنيين ومدرّسين، إحداث هذا التكامل النموذجي.. فطه حسين مثلاً هو تلميذ مستشرقين، يسري عليه ما يسري على أساتذته، وما حذْفهُ، مع كثيرين من أمثاله، من المكتبة الثقافية العربية سوى تلخيص خطير لهذه المكتبة، يحكمه رضوخ لمشيئة الإرادة الواحدة والنظرة الواحدة إلى تاريخنا”.

صدر كتاب “ثقافات الخمينية” قبل حوالى ثلاثة عقود، لكن وبالنظر إلى الترِكة الكارثية التي خلفها سعيد ويثابر عليها تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، أو من يقترح كاتب هذه السطور تسميتهم بـ”الصحابة والتابعين وتابعي التابعين”، ما يزال الطلب على الخصوصية عالياً، منسوبة إلى “أوطان”، حيث لا يحق إلا للسوري والمصري والمغربي والسعودي أن يكتبوا عن بلدانهم، ويُتهم كل نص غربي عن تلك البلاد بالاستشراق، ومن خلفه تقيم المؤامرة والنظرة النمطية، من دون أن يعني ذلك أن نصوصاً غربية كثيرة لم تتسم بالجهل والتنميط، أو أن مستشرقين لم يكونوا جزءاً من أدوات الاستعمار.. غير أن النقاش العربي حولها لم يكن ينطلق من محتواها بقدر ما انطلق من “غربيتها”. وعليه، “وبعد طرد العوامل والمؤثرات الأخرى، يصير السوري هو وحده الذي يكتب عن سورية لأنه “أعرف” بها، أي ألصق بها، من غيره، وكذلك يفعل الإيراني والصيني حيال بلدانهم. فكل امرئ أولى بدرس بلده”.

في المقابل، لا يصاب غربيون كثر بالحساسية من تناول بلدانهم في كتابات عربية تصدر عن كتّاب مقيمين في العالم العربي أو في الغرب، والمقيمون في هذا الأخير يدرسون في جامعاته ويحوزون المنح الدراسية والكتابية منه، و”ميزات” السكن المخفض والتعويض المادي، وإمكانيات النشاط والانتظام في أحزاب وحركات سياسية “غربية” مناوئة، هي نفسها، للسياسات الغربية الانتقائية والمجحفة تجاه العالم العربي وإفريقيا، وهي سياسات تستدعي النقد والعمل السياسي والثقافي ضدها وبأدوات ديمقراطية، حزبية وبرلمانية، ومعرفية، لا يتيحها اليوم إلا الغرب نفسه.. كما يواظب بعضهم على شيطنة هذا الأخير وانتظار فرصة “بوتينية” أو “إسلامية” للنيل منه، على ما رأينا في أصوات كثيرة لمثقفين عرب في أوروبا هلّلوا لغزو بوتين لأوكرانيا، أو كتموا سرورهم البالغ به وباعتداءات شارلي إيبدو وما شابهها.

جائحة نقد الاستشراق

تبقى الثقافوية، بحسب صاغية، تحصيلاً حاصلاً في حقل كالاستشراق، وهو حقل “تحتل الثقافة والدين واللغة فيه مواقع بالغة التأثير، وهي ثقافوية يمكن أن تذهب في اتجاه الفوبيا الإسلامية كما يمكن أن تذهب باتجاه الفيليا الإسلامية”. ولدى الهبوط من المجرد إلى العياني والملموس، يكون الانجراح بالانحياز الأميركي لإسرائيل بعد 1967 وهزيمتها واحداً من مصادر كتاب “الاستشراق”، وفي هذا إحالة ثانية إلى ما يترتب عن النظر إلى مسألة معقدة وقديمة تتخللها السياسة والثقافة والعلاقات الدولية والتاريخ والدين .. من زاوية القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، بما في ذلك “من خلط بين المراحل والمستويات والمعاني.. والهجوم على مخزون معرفي معقد ومتضارب بحجج سياسية”، ولتغيب “مواقف عديدة لمستشرقين عارضوا السياسات الاستعمارية ووقفوا إلى جانب ضحاياها وبما يتجاوز المستشرقين القلة الذين أثنى عليهم سعيد، مكسيم رودنسون وجاك بيرك وإيف لاكوست وروجر أرنالدز”.

إلى ذلك، ومع بعض الانتباه إلى ما كانت تتضمنته تلك “الجائحة” وما تأدى ويتأدى عنها حتى اليوم، فإن تبرئة الذات وتقديسها وتنزيهها ووضع كل ما يعتور مجتمعاتنا من مشاكل وحروب واستعداد دائم للاقتتال الأهلي على عاتق “الآخر”، الغربي في حالة معاداة الاستشراق، واعتبار الكتابة عن الهويات والطوائف وتَحفُّزها في مواجهة بعضها البعض “تمثيلاً غربياً للشرق”.. كل ذلك يبقى تقليداً عربياً مستمراً. ومع “الربيع العربي” والثورة السورية ثم هزيمتها، ما يزال الخجل هو الذي يلف النخب العربية وخطابها حول مسائل الطائفية وصدام الهويات والعصبيات، مع ترهيب قد يطال كل المتحدثين عن تلك المسائل بصراحة بهدف توصيفها. مصدر الترهيب ذاك قد يكون اتهاماً بالـ “التَّغرْبُن”، أو بـ “معاداة الوحدة الوطنية”، أو بـ “النخبوية” و”الثقافوية، طبعاً دائماً وإلى ما شاء الله بـ “الاستشراق”، وهي قضايا تتغذى أيضاً من المواقف الغربية تجاه الثورة السورية وغياب تدخل فاعل لصالح هذه الأخيرة، من دون أن تكون تلك المواقف هي مصدر هذا الوعي والمعاداة لكل صوت محلي، مختلف وتشخيصي لمسائل قديمة- متجددة لم يخترعها الغرب.

العرب بين الحجر والذرة

الموقف العدائي من الغرب، إن جاز الحديث مجازاً عن “الغرب” بالمطلق، هو ما تُمثّل معاداة الاستشراق إحدى تجلياته أو أمثلته الكثيرة. وإذا جاز تلخيص هذا العداء بكلمة واحدة، فإنها لن تكون إلا تلك الكلمة السحرية التي تطرب لها آذان السواد الأعظم في منطقتنا: “المؤامرة”.

ففي حوارات كثيرة بين مثقفين عرب وضمن سجالات شهدتها الصحافة بين “النخب” العربية، لا يندر أن يقع المرء على أشكال كثيرة للمؤامرة المفترضة علينا، قد تكون من خلال مجلس سري عالمي يقود الكوكب ويوجّهه، أو “الماسونية”، والاجتماعات السرية للصهاينة، و”اليهود” و”الشيوعيون” و”الصليبيون” و”الأعور الدجال” موشي دايان، وانشداد أعضاء في برلمان الاتحاد الاوروبي إلى التاريخ ومعركة “الزلاقة” في “الأندلس” و”عدائهم للمسلمين اليوم بسبب هزيمة الجيوش “الإسبانية” في حينه”، وأمثلة أخرى كثيرة تدور في مدار الألغاز والأسرار والأحجيات.

في كتابه “العرب بين الحجر والذرّة- فسوخ في ثقافة سائدة” يتناول حازم استيلاء المؤامرة على العقل العربي، متندراً ومستشهداً بمقال لروبرت هانكس وهو معلق في صحيفة “إندبندنت”، كتب تعقيباً على الحديث العربي في الغرب عن “المؤامرة الصهيونية” بالقول: “ما الحاجة إلى التآمر بعد إحراز هذه السيطرة كلها؟

تمْثُل هنا صورتان لـذلك الكائن الذي لا يكف الكون عن التآمر عليه: الصورة الأولى هي صورة العربي كموضوع هزيل للعالم والتاريخ، عاجز عن أن يقرر أمره الذي يرسمه لهال الآخرون عن طريق المؤامرة. أما الصورة الثانية فهي صورته وفقاً لما تقوله ثقافته وتربيته وأخلاقه وحزبه وصحفه وأغانيه وكتبه المدرسية، قوياً عظيماً، أصيلاً، متفوقاً، حتى باتت العروبة، في هذا العرف، نعتاً ومنعوتاً في الوقت نفسه.

تتغذى نظرية المؤامرة من بين ما تتغذى “من الميل إلى طرد العالم بما ينطوي عليه من معرفة وتعقيدات. فالعالم بطبيعته مركّب، أما محاولة تبسيطه لتسهيل العيش فيه على البسطاء، أو توهم هذا العيش، فلا تفعل غير تقصير المسافة التي تفصلنا عن السحر”. هكذا “لم تكن الأحزاب الحديثة التي قدمت على كل سؤال معقد جواباً خلاصياً بسيطاً غير قاطرة لـتحديث النزعة التآمرية التي تجد أصولها في ثقافات وتجارب عربية- إسلامية أسبق، وفي كون دلالي تحتل الغيبية صدارته”.

فاقمت الهزائم العربية الكثيرة جداً في القرنين الحالي والماضي من إمكانية شيوع وتمدد فكرة “المؤامرة”، وأيضاً سياسات إسرائيل، وتوسعها والدعم الأميركي لها على حساب الفلسطينين، إلا أن ذلك كان من المفترض أن يطرح سؤال “الاستعداد” العربي للهزيمة أمام ما كانت وما تزال تعدّ “دويلة”، بالتزامن مع نقد السياسات الغربية تجاه المنطقة وموقفها من اسرائيل ودعمها في عدد من المحطات لأنظمة الاستبداد العربية.

هذا ما لم يحصل، ولا يفسره التفوق العسكري الإسرائيلي لوحده، بطبيعة الحال. ومع التفتّت المعلَن الذي لحق بسوريا اليوم وقبلها العراق، انضم الأكراد، مثلاً لا حصراً، إلى خانة المتآمرين على “وحدة التراب” و”العروبة”، وأضيفوا إلى اللائحة التآمرية التي ورد ذكرها أعلاه، حتى أن المرء يخال الغرب عاطلاً عن العمل وعن سباق التسلح وغزو الفضاء واكتشاف لقاحات الأوبئة والتصنيع واستقبال اللاجئين في كثير من بلدانه، لا يفعل شيئاً سوى التآمر. وبالنظر إلى القائمة الطويلة للمتآمرين، فإن النتيجة ستكون، بالفعل، غرباً لا يفعل شيئاً إلا طبخ المؤامرات ضد”نا” بحيث يصعب فهم ما وصل إليه أو متى أتيح له الوقت ليصل، هو المنشغل بتمثّلنا استشراقياً “ومنذ اليونان القديمة”.

يستند مؤلّف “العرب بين الحجر والذرّة” إلى بعض المؤرخين والباحثين الاجتماعيين الذين يردّون النظرية التآمرية إلى الغريزة الطفلية، “فتبعاً لهذه الأخيرة يتطلب الطفل خلاصاً بسيطاً وكمالاً لا تشوبه شائبة، فضلاً عن دفء الأمان والاحتضان. وهذا كله يستدعي توهم معرفة العالم بسيطاً من دون تعقيد، إذ إن مواجهة العالم كما هو، بهمومه وشوائبه ومغامراته وصعوباته، تضع الطفل في موضع غير آمن وغير طفليّ بالتالي. والمؤامرة، بما هي اختزال العالم واختزال تعقيده، خير لعبة للأطفال.. وأما الأطفال فيمكن أن يكونوا أفراداً ويمكنهم أن يكونوا شعوباً أيضاً”.

أخيراً

لا يختصر هذا المقال كتب حازم المذكورة وغناها ولا براعة التحليل والتركيب فيها، ولا كتب كثيرة أخرى له. كانت هذه محاولة للتوقف عند مسائل كانت وما تزال، وستبقى، حاضرة في الخطاب السياسي وفي الأدبيات العربية ونصوص المثقفين العرب، مسألة بدأت تطرح بقوة وبشكل علني منذ حملة نابليون العسكرية على مصر 1798، والصدمة التي خلقتها على مستوى الوعي العربي بالغرب، لكن طرحها كان بالغَ الاستسهال إلا من قبل قلّة، وهي تزداد استسهالاً لدينا كلما تعقد العالم واتسعت رقعة تناقضاته.

حازم صاغية واحد من القلائل الذين تناولوا هذه المسألة بجرأة، بالرغم مما يجرّه ذلك على الفرد من تخوين واتهامات. الواقع العربي اليوم لا يقول أشياءً مختلفةً كثيراً، فالمآلات اللبنانية والسورية والعراقية واليمنية والليبية وغيرها تبقى شاهدة على أن المؤامرة المفترضة لا تجيب عن أسئلة غير مطروحة أساساً، وأن مساءلة الذات والتاريخ والسياسة والأنظمة والثقافة والمجتمع ليست فعلاً استشراقياً، هذا إذا اعتبرنا الاستشراق “فعلاً ناقصاً”.

رصيف 22