مختارات شعرية ونثرية لناظم السيد

“لا أحب مغادرة شيء

مثلاً

حين أترك بيتاً كنت أستأجره أتألم

حين أتخلى عن كنبةٍ قديمة

أو حذاء كنت أنزّهه بعناية تماماً كقدميّ

العادات السيئة أيضاً أفارقها بندم

الأمراض التي تزول لكنّها تخلّف ألمها الدائم

وهذه الكسور القديمة تحت الجلد

الجروح الموزّعة في الوجه والرأس واليدين والرجلين

أشتاق إلى أوجاعها المعطّلة

الأشياء كلها أعيشها مستعادة

كأن حياتي ليست أكثر من وجه

ملصق بإحكام على نافذة قطار.”

———————-

“لا أفعل شيئاً سوى كتابة نصائح الآخرين

أكتبها على أوراق صغيرة وأضعها في الجارور المعتم

بعد فترة طويلة أو قصيرة أعود إلى هذه النصائح

ولا أتفاجأ حين أجدها لا تشبه تلك التي قُدّمت إليَّ

لهذا أكتبها

تلك النصائح

وأتركها هناك تتغيّر من تلقاء نفسها.”

——————–

“لا، لم أفعل شيئاً في حياتي

سوى هذه الأحلام الخالدة

أناس غيري سيواصلونها

متغلبين بها على العيش

من هذه الأحلام

سيصنع آخرون منازل

سيحرزون تقدماً في وظائفهم

ويربّون أزهاراً شبيهة بالأطفال

الآخرون واقعي.”

———————-

“وجدتُ متعة في انحرافي عن الحظ

هو أيضاً كان سعيداً في ابتعادي عنه”

———————

“مايبقى أخيراً

لا الصمت ولا الكلام

بل الأشجار

هكذا كنت أحدث نفسي

وأنا أنتزع اللحم الميت عن كعب قدميّ

أنتزع ماضيهما.”

———————-

“انظري من بعدك:

رجْلي تصطدم بالكنبة

ويدي من فرط إحساسها بي

تكسر

فعلاً تكسر الصحون.”

————————

“ما حاجتي إلى الزخرفة

أمام هذا الألم

مستسلماً لهوايتي الأخيرة:

أن أخمّن أنواع السيارات من أصواتها

عاجزاً عن معرفة

لماذا لا تموت العصافير وهي تطير.”

————————

“يابحر

يا حبة الدواء الكبيرة

يا مقفلاً كدكاكين الظهيرة

يا مثلي

ساذجاً وتظنّ نفسك أزرقَ

إنني أقف قبالتك

بقدم مهزومة وقدم منتصرة

وهذه التي تقول ” باي ” يدي

قل لها شيئاً

قل لها – مثلاً – التفكير في الآخرين أسهل.”

————————-

“لا يخالف أمر الدكتور

أربع حبات يعني أربع حبات

لكنه

حين يمر في شارع الحمرا

يومياً

يرفع يده لأشخاص

ما إن يقترب منهم

حتى يكتشف أنه لم يرهم في حياته

أربع حبات تجعله

سميناً فعلاً

بأشخاص وهميين.”

————————-

“في المكان ذاته

حفرتُ طويلاً

وما كان همّي أن أجد شيئاً

أو أثراً أو مقعداً أو حتى عظاماً

كلُّ ما طمحتُ إليه

أن تتغيّر- مع الإصرار- يداي.”

—————————

“منذ متى اكتفيتَ من القصائد بعناوينها؟

وصرتَ تظن أن العناوين توازي تأليف كتاب؟

تقول سأكتب كتاباً أسمّيه ” علي الميت “

وآخر بعنوان ” الوالد الشفهي “

وأصبحت ترتاح لهذا التدبير

لهذه الكلمات القليلة التي يتلوها عالم شاسع وأبيض

أبيض ومؤجل

مؤجل آه طبعاً لكننه متحقق ياحسرة.”

————————————

“ألمٌ صامت

حتى أشير إليه

عندئذ فقط

يتقدم ويقول لي :

كنت سعيداً من دونك

في السهل جبال محتملة

لا تراها العين

ليست دائرة إذاً

إنها أفعى تعض ذيلها.”

من مجموعة “منزل الأخت الصغرى”

==================

“العين الأخيرة”/ ناظم السيد

نظرتك الصاخبة تسقط أمامك ولا ترينها.

نظرتك التي ترى عينيها فقط وتصفر وراء رأسي، التي تتهجى الناس والاشياء، التي تشبه إغفاءة قصيرة.

نظرتك تدوم أكثر كبقع على ثيابي.

كنت تنظرين كمن يصغي، كمن يأكل، كمن يشتم، وكمن يتلمّس عتمة بأصابع بطيئة.

لم يكن النظر الطويل يشعرك بالملل.

تستعملين عينيك بلا هوادة.

وكانت عينك تعرق ويظنّها الناس دموعا.

وكانت تتعب ويظنّونها حسرة.

وعندما سألتك قلت إنك تنظرين فقط.

ولم تتعبي.

صرت تنظرين بيديك وأظافرك وسرّتك.

وكنت تكبرين تحت هذه النظرة المستديمة.

وكأنك تنظرين لآخر مرة.

أو كأن النظر يعصمك من النهايات المفاجئة لهذا كانت نظرتك تبقى حتى عندما تغادرين، وتسبقك كالرائحة أينما ذهبت.

ثم مرت سنتان بكيت فيهما بين نهديك.

وفكرت فيك كما يفكر نهار في جريانه الطويل وكانت ذكراك تحت أسناني، وفي سقف حلقي. وكانت كالأظافر أقصها فتقسو.

ومثلها أيضا تخرج من لحمي ولا تعود إليه.

وكان لضحكتك زغب، ولإسمك طحالب لكثرة ما بقي مكانه، ولكثرة ما أهملته فصول مرميا حيث لا يجرؤ عليه أحد.

وكانت نظرتك تصدأ، وأسناني تسودّ أمام عينيّ، ويداي تسقطان رغما عني.

ومع ذلك لم أوّدعك كالأمهات، ولم أستقبلك كالأسرى.

كنت أربي الخديعة.

تأكل معي.

تشرب معي.

تستيقظ وتنام أمام موتي السريري.

فرشاة أسنانك ما زالت على المغسلة.

قمصانك معلّقة كالجثث على الحيطان.

آثار قدميك ما زالت على طرف السرير.

كنت حين تقفين تتألم المقاعد، وحين تمشين ترفعك الأرض بعضلات بطنها.

هذا الغبار على وجهك جديد.

وهذا البحر اللزج لم يكن بيننا ذات يوم.

وهذه الجبال، أورام الأرض، سببها ليالٍ نمناها بلا غطاء.

ضعي يديكِ على عينيك وجيئيني عمياء كالفتنة.

ضعي يديك على عينيك لتري نفسك فقط

—————————

“أرض معزولة بالنوم”/ ناظم السيد

الحائط فجأة. ومدخل البناية المبتسم باستمرار. والقساطل التي ترفع الماء بجسمها النحيل. والدرج الذي يعدُّ خطوات الصاعدين. وظلمة الطابق الأول. وخرافة الطابق الأخير. والدورات المبروم كالحنين. والرصيف الذي يستلقي لاهثاً على جانبي الطريق. والناس للناس. والحقد الريفي. ويحكون عن الجدة التي ذهبت بعظامها الى المقبرة. والولد الذي كان يكره الليل ثم صار يعشقه. وظنَّ مرة أن الليل يصعد من الرأس، مثلما الصبح يخرج من العينين. والشجر الذي يهرول كقطيع مجانين. وعزلة الزوايا. ووحشة الممرات. وصراحة السطوح. والصبر في الحنجرة. والخطوة الناقصة. والخطوة المؤجلة. والمشي يكرر القدمين. والقبضة الرخوة في الصدر. والأجسام الثقيلة في المخيلة. والظلال المحروقة على الأرض. والمعجزات في الرأس. والبياض المباغت. والبياض الأبله. والرجل يتقدم ويقع خلفه. الأرض أينما ذهب. والبحر الغريق أكثر من غريق. وجميع الذين يولدون فجأة ويموتون على مهل. وعيناه اللتان تتنقلان في الهواء بلا وجه. ويراه الناس بهما. وتلمعان ببهجة كالأحذية الجديدة. وتموتان مفتوحتين. وتموتان متأخرتين. والخارجتان من الوجه كصرخة.

النسيان ولادة. والجسد ذكرى الآخرين. والمعصية الخضراء. والنقمة التي صارت عضلاً. والأشواك التي تتنزه في الحقل. وتجرح الهواء. والهواء. وتلك التي تحرس جمالها. وجمالها. وحبيبي المهذّب كورقة كلينكس. والأحد السمين كخروف. والليل الذي لا يأتي إلا في الليل. يدخل متعباً وينام على الفور. والبلاد البعيدة حيث الناس يغنّون للعتمة ويفتحون قمصانهم للنهار. ثم يأتي المساء ويسحبهم من أرجلهم: يُجلس الجدة على الطرّاحة، والأب على الكرسي، والأولاد على الرفوف، والضحكة على وبر الحرامات. والكل يأخذ دوره في الكلام. والولد الذي يستمع نسي رجليه في الغابة. ويفكك الأصوات ويركّبها: يعطي الجارة صوت الزواريب، والأم صوت الصقيع، والبدن صوت احتكاك الثياب بالأحلام. ويرسم ما يخطر له: الكلسات رأس حصان، الشجرة صرخة، البيت جندياً، الكلمات ماء في مزراب.

أشياء كثيرة تقع في البيت. منفضة مثلاً. قميص في الخزانة. صابونة في البانيو. ملقط غسيل. أسماء ليس لها أصحاب. أغانٍ وكؤوس. سنوات بكاملها. والسجادة تلهو بنقوشها. والزجاج يحدّق بالداخل المظلم. والطاولة التي لا تجيد إلا الجمباز. والشفقة على كل ما يتحرك. أشياء تقع. لا تنكسر. تبتعد فقط.

أشياء كثيرة تُنسى في البيت. ماء الحنفية. الغاز المشتعل. الهواء في الأذن. روزنامة العام الفائت. اللمبة المضاءة. وسائل الدفاع عن الذات. البراءة التي ظنناها وجهاً. الحائط المطلي بالألم. عدد الأسنان في الفم. لون العينين على المخدة. الذئب الذي يعوي في البطن. الجرح الذي صار تحفة. والوجه الذي يمرُّ مع الوقت في المرآة.

في ذلك الليل المظلم – منذ متى لم يعد الليل مظلماً – كان الشارع ذئباً. الشبان بظهورهم المطمئنة الى الحائط. الكلمات البلهاء لمقاتلين يتنزّهون بثيابهم العسكرية. البناية المعتمة حيث كانت الأرواح تحاول عبثاً أن تعود مرئية. البيت الفسيح والبلاط الكسول. النوافذ التي يطلُّ منها الناس ليختبروا رؤوسهم. الوحشة الأبدية لنباح الكلاب. البراغيث التي تداعب الضوء. وأكياس النفايات بطون متدلية. وأيضاً جارنا الذي يشتري الحديد والألومينيوم والزجاجات الفارغة. وصاحب الدكان برجليه المقطوعتين وزوجته الطويلة يرسل أولاده الى الحياة. والعم الذي كان يصنع أحذية معتقداً أنه يكثر من مشي البشر. كان كل شيء صامتاً. الرصاص ينطلق ولا يصيب أحداً. البحر صريح أكثر من اللزوم. غداً سنذهب الى المدرسة. سنكره المعلمين والزملاء. سنقول: حياتنا ليست شجرة بل نقش. في ذلك الوقت، كنا بلا أسماء لأن أحداً لم يسألنا عنها. وداعاً لكل شيء مرَّ. الانتظار مجرد حجر. من جديد أصافح تلك الوجوه. وجوه جادة ذاهبة الى العمل. وجوه ذاهبة الى المستقبل.

الجار يعلن استيقاظه الباكر بالسعال. الجار ديك الحي. السعال ليس مرضاً كما عرفت لاحقاً. إنه تذكير بأن الحياة ما زالت مقيمة في الطابق الرابع. الأخت تنهض من فراشها وتسقي النباتات. فكرتها: النباتات ليست ماضياً. النباتات انتقام من الوحدة. النباتات أفواه خرساء. تتقدم الشمس بخطى بطيئة. توقف السيارات وتقطع الشارع. النساء يودّعنها بالأسوار. يدخل الليل بالجاكيت السوداء وينام كالمذنب.

— — — — —

يعود إلى البيت ويغلق الباب عليه. يخرج من البيت ويغلق الباب عليه أيضاً. في الشارع كان يدندن أغانيَ كثيرة صانعاً منها أغنية واحدة. يجلم بحياة عادية: زوجة وأولاد وكلب يمدّ رأسه من السيارة في النزهات الطويلة. يفكّر في أيدٍ مخترعة. ينظر إلى الطرقات التي تطول خلفه. وبشيء من الارتباك يهتف: المستقبل وراء ظهري.

مقتطفات من كتاب “أرض معزولة بالنوم” – رياض الريس للكتب والنشر – 2007 (بيروت)

الحياة

السبت, 16 مايو 2009

———————————–

هنا المقبرة التي صارت مدينة/ ناظم السيد

ناظم السيدنحن الآن على الأوتستراد: أنا وأخواي وصديقتي وعمتي وفيروز التي لم يكلّفنا صوتها مقعداً زائداً. فيروز طبعت صباحات اللبنانيين والعديد من العرب بصوتها. ولكثرة تداخلهما يحتار الواحد منّا، من يطلع قبل: الصوت أم الضوء؟ وفيروز مقياس اليمينيين في الانتماء إلى لبنان مثلما كانت أم كلثوم مقياس القوميين في العروبة. نستمع إلى فيروز يعني أننا لبنانيون وأننا نتقاسم – نحن الشيعة – مع بقية الأقليات هذا الفولكلور المشترك. الشيعة والموارنة والدروز أبناء ريف لهذا يملكون ذائقة غنائية متشابهة. السنة والأرثوذكس يميلون إلى الطرب، وتحديداً المصري، بسبب عيشهم في المدن التي كانت على تواصل مع الحواضر العربية. ملاحظة تذكرتها حين “نحن والقمر جيران/ بيتو خلف تلالنا” تخرج من الراديو لتتفرق بالتساوي على آذاننا العشرة. تذكرت أيضاً أنَّ أغاني فيروز تصلح للحرب والسلم، مثلما تناسب الليل والنهار. كان صوت فيروز يملأ الصمت الذي رافقنا في طريقنا إلى بنت جبيل لنرى بيتنا المدمّر. شخصياً، لم يكن لدي سوى هدف: أن أضيف هذا الدمار إلى تلك الذاكرة الشبيهة بمستودع خردة لكثرة ما حفظت من مشاهد حملتها معي من هجرة إلى هجرة في حروب متواصلة ومتقطعة عشتها منذ ولدت مع الحرب. الأحرى، كنت توأم الحرب. لقد كلّف مجيئي إلى هذا العالم حرباً أهلية كما كان أهلي يرددون منذ طفولتي. السيارة ومخيلتي تتسابقان على الطريق. وكلتاهما كانت تبطئ عند كل جسر مدمّر أو منزل مهدّم أو محطة وقود محترقة. في داخلي كنت أعرف أنَّ هذا الدمار ليس إلا تمريناً على الدمار الآتي. الدمار الذي كان عليَّ أن أكتشفه بقدمي. هناك دمار تراه وهناك دمار عليك أن تجده. الدمار لا تستطيع أن تراه مرة واحدة. ينبغي أن تعيد المشهد كما في الجرائم المصوّرة لتضيف تفصيلاً سها عنه نظرك. حين تدمّر بناية تشطب نظرة. لكن حين تدمّر مدينة تمحو ذاكرة.

تبدأ بنت جبيل بمرتفع صغير يدعى “صف الهوا”. اسم لم يلفت انتباهي من قبل. وحده الخراب ذكّرني بالمعنى المنسي لأسماء الشوارع والقرى. المرتفع الذي يطل على البلدة مكشوف للهواء. الهواء الذي كان يحرّك مخيلة البيوت الغارقة في منخفض تحيطه الجبال والتلال من جهات مارون الراس وعيترون وعيناثا وعين إبل. من هذه المرتفعات كانت البيوت تبدو كأنَّ السيول جرفتها باتجاه نقطة الوسط. كانت الكثافة السكانية تبدأ من “جامع نص الضيعة” والساحة القديمة باتجاهات عشوائية نحو الحقول والتلال والوادي الذي كنت أظنه في طفولتي نفقاً يصل إلى فلسطين. لا شك في أنَّ رحلة البيوت هذه من الوسط إلى الأطراف استغرقت مئات السنين. فكرت في هذا عاقداً المقارنة بين سنوات تمدد القرية وأيام تدميرها. إذاً، تبدأ بنت جبيل ومن حيث تبدأ دمار على الجانبين. بيوت وبنايات صغيرة جلست مكومّة على نفسها. بدت كأنها تستريح بانتظار من يساعدها على الوقوف. لكن التدمير والبناء ليسا مسألة تبديل أحجار بأحجار. حين نعيد بناء بيت نفصله عن سيرته. إننا نستحدث له هوية جديدة وعمراً آخر. في كل حال، يحق للبيوت أن تستريح ولو كلّف ذلك حرباً. لا يمكننا طوال الوقت أن نتكلم نيابة عن الأحجار مثلما لا يمكننا أن نتحدث عن شعور القرى بعد تدميرها. ومع ذلك، أستطيع الادعاء أن البلدة لم تقابلني بخدين منتفخين من الغضب وشعر منفوش من العار وساقين مكشوفتين من الركض. كانت صامتة. وكنا نقلّد صمتها ونحن نتقدم إلى السوق.

سمعة بنت جبيل من سمعة السوق. في القرى المحيطة يطلقون على أهالي البلدة “سُوَقة”، أي أهل سوق. وكل أهل سوق يُفترض أن يكونوا بخلاء. بالتأكيد ثمة بخلاء في البلدة. لكن الكرم أيضاً إحدى عاداتهم. بنت جبيل مدينة، وفيها ما في المدينة من تناقضات: شعراء وأدباء وصحافيون وأساتذة جامعيون وسفلة وسكارى ومتدينون وأطباء ورجال سياسة وأحزاب وطنية وعملاء لإسرائيل وبسطاء ومجانين. وسوق بنت جبيل ليس للتجارة فقط. إنه مكان اجتماع الناس كل خميس. في هذا اليوم كان رب البيت يشتري حاجياته للأسبوع القادم. وكان الناس يتلاقون والتحية ترفع أياديهم ببطء مقصود. ولم يكن اللقاء بين أهل البلد فحسب بل كان فرصة لمشاهدة وجوه التجّار والباعة من القرى القريبة والمدن البعيدة من صور والنبطية وحاصبيا ومرجعيون. وكان السروال الأسود وغطاء الرأس الأبيض الذي يميّز المشايخ الدروز دليلاً على أنَّ هذا الزيت أصلي وذاك التين بلدي من دون الحاجة إلى فحص هذه البضائع. في الماضي كان هذا السوق يرتبط بفلسطين أكثر من ارتباطه ببيروت. وكانت “كراجات حيفا، يافا، عكا” دليلاً على الحركة اليومية من والى القرى والمدن الفلسطينية. أبي ذهب إلى فلسطين قبل أن يتم العشرة أعوام. ظل فترة لا يعلم أحد عنه شيئاً فظن أهله أنه مات. أقاموا له مأتماً. وعندما عاد كان عليه أن يعيش حياته التي بلغت اليوم السابعة والسبعين على أنها فائض. كان الموت الفكرة التي لا تفارقه. لم يتعلم الصلاة. لم يصم رمضان. كره الحرب والميليشات. أحب كميل شمعون وانتخب علي بزي النائب والوزير الشهابي. لقد احتفظ طوال حياته بتلك المسافة الباردة بينه وبين أي حدث ثوري. زوج عمتي قصته مختلفة. لقد تزوّج أخت أبي أياماً معدودة ثم ذهب إلى فلسطين ولم يعد. عمي انتسب إلى المنظمات الفلسطينية ولم يأتِ عنه خبر منذ عام 1978. أخوتي الثلاثة الكبار مشوا مع الفلسطينيين. الأكبر فقد ساقيه ويده بقذيفة في السنة نفسها. الذي يليه سُجن سنتين ونصف السنة في سجن فلسطين السوري. والأخير سُجن سنة ونصف السنة في معتقل الخيام الإسرائيلي. ابن عمتي حمل أيضاً سلاحاً مع “فتح” واستشهد. ضريبة دفعتها العائلة عن موقع البلدة القاتل. بعد سنوات عرفت أن أحد أجدادي قتله فلسطيني بسبب تجارة المواشي. عائلتي مجرّد نموذج لهذه العلاقة بفلسطين. لقد قدّمت بنت جبيل شهداء للقضية في معركة المالكية في الـ 48 وأثناء ثورة الـ36. ويخبر أهلها بفخر أنهم قدّموا أول شهيد في تاريخ المقاومة من لبنان عام 69: الأخضر العربي. ويسردون بالفخر نفسه كيف أن جثمانه نُقل إلى الشام ليعود إلى البلدة في رحلة استغرقت ثلاثة أيام احتشد لها المواطنون في معظم المدن والقرى التي مرّت بها. تاريخ البلدة من تاريخ القصف الإسرائلي الذي كان يوقع كل مرة قتلى: 1969، 1970، 1973. لكن المجزرة الأقسى حدثت في الـ 76 حين قصف الإسرائيليون السوق نهار الخميس. مرة أخرى: السوق ليس للتجارة فقط. هنا كان عباس البعلبكي صرّاف البلدة الوحيد يبدّل العملات اللبنانية والفلسطينية والسورية. وهنا كان الشيخ علي يقرأ قصائد ابن أبي الحديد في مدح الإمام علي مقابل المال. وهنا كان العميان يأتون من الجوار للبيع والشراء وإنجاز المعاملات أمثال علي الفلسطيني وخليل الطيري. وهنا كان القبضايات يتعاركون ويتصالحون ويهرمون أمثال حتيت (من تبنين) وأبو علي كربه (من عيترون). كل ذلك حدث قبل نكبة فلسطين. وبعدها سوق آخر: ذهبت “كراجات حيفا، يافا، عكا” والليرة الفلسطينية ليأتي الفلسطينيون بأنفسهم هذه المرة. كانت بنت جبيل أقرب المدن إلى فلسطين. وكان نصيبها من النازحين أكبر من بقية القرى والبلدات اللبنانية الأخرى. أبو مفيد الذي عاش مع عائلته في البلدة سبع سنوات حين أتاها مهجّراً قال لي حين عرف أنني من بنت جبيل “ياي، إنت من بنت أم جبيل”. لم ينسَ أبو مفيد هذه الضيافة الطويلة. عندما دُمّرت البلدة سأل عن العائلة التي سكن عندها واستقبلها في بيته طوال هذه الحرب. تذكرت أيضاً أن الفلسطينيين يضيفون كلمة أم بين بنت وجبيل. فكرت: إنهم يجعلون بلدتي أماً لأنها كانت جزءاً من نكبتهم. النكبة التي أوقفت جدّي عن الذهاب إلى فلسطين لشراء المواشي. عندها عمل جزّاراً هو الذي حارب في صفوف الجيش الفرنسي. كان يذبح الغنمة ويعلّقها على عمود كهرباء في السوق. هنا تماماً حيث أضع يدي الآن. يدي التي بلغت الحادية والثلاثين لن يعود في مقدورها استرجاع تلك الحيطان والبيوت التي انكمشت من الخوف حتى وقعت مشلولة تماماً. البيوت تبدو في شكلها الجديد كأنها تختبئ كساكنيها من القصف. هذا ليس تشبيهاً. البيوت تشبهنا في أشياء كثيرة على الأرجح.

من قديم الزمان تقف بنت جبيل على رجل واحدة فوق تلك الأرض الواسعة التي اسمها التاريخ. لقد تنازعتها الممالك والدول بحكم موقعها. وهي نفسها لم تستطع أن تحسم خيارها فظلّت محكومة لعقدة الجغرافيا. لا ولاة نابلس أقنعوها ولا أمراء الشهابيين. وفي كل مرة كانت تدفع ثمن هذا الشك في الانتماء. عام 1478 دفعت ثمن ولائها لآل علي الصغير فدمّرها والي نابلس. وفي عام 1729 واجهت الشهابيين بسبب ولائها لظاهر العمر وناصيف النصّار. وفي عام 1787 انقلبت على جمال باشا الجزّار بعدما أعدم سلمان بزّي الذي تعاون مع العثمانيين. وبعد العام 1839 ناصرت المصريين مع الشيخ حسين السلمان. وفي عام1909 انضمَّ زعيمها آنذاك محمد سعيد بزّي إلى “جمعية الاتحاد والترقّي” فسجنته السلطة العثمانية. وعام 1920 رفضت بنت جبيل “لبنان الكبير” مطالبة بالاستقلال مع سوريا في مؤتمر وادي الحجير الذي ضمَّ أعيان الشيعة. وفي العام نفسه ظهرت فرقة محمود أحمد بزّي التي قاومت الفرنسيين على غرار فرقتي أدهم خنجر وصادق حمزة. عندها سجن الفرنسيون من سجنوا وأعدموا من أعدموا. وفي عام 1926 قامت ثورة ضد الفرنسيين لتتكرر الثورة عام 1936. لكن البلدة انضمت إلى لبنان من غير أن تنسى تلك العلاقة غير المفهومة للآخرين مع فلسطين وسوريا. لم تكن العلاقة مع فلسطين تبادلاً تجارياً في الفواكه والمواشي، مثلما لم تكن العلاقة بحوران استيراد قمح فحسب. إنها لعنة الموقع الذي يولّد كلَّ مرة انتماء وأحزاباً تدافع عن هذا الانتماء من “النداء القومي” إلى “البعث” إلى “الشيوعي” قبل أن يتسلّمها “حزب الله” مرهقة من رهانات خاسرة. هكذا جلست بنت جبيل على تخوم الدولة الجديدة، الدولة التي قطعت يدها منها منذ عام 1970. لو كانت الدولة حاضرة لظلّت سينما “ساحة النبية” التي كنت أراها مغلقة في طفولتي قائمة. كانت السينما المقفلة دليلاً على انسحاب الدولة من البلدة وتسليم أهلها إلى الأحزاب المتعاقبة بهدف واحد وصياغات متعددة. كانت السينما المهجورة والمعتمة من الداخل عبارة عن جملة شهيرة لطالما أرّخت بها الميليشات حضورها في مكان ما. هذه الجملة: “لبنان مرَّ من هنا”. الصلة الوحيدة الظاهرة بين الدولة وبنت جبيل كانت ذلك المخفر الخجول في السوق. المخفر نفسه الذي قال رئيسه للشاعر موسى الزين شرارة إثر محاولة اغتياله عام 1947: “لو كان عندنا كلاب بوليسية لعثرنا على الجاني فوراً”، فردَّ الشاعر: “لو كان عندنا كلاب بوليسية لعثرنا على الدولة أولاً”.

ما زلنا في السوق. عمتي وأخواي يتحدثان مع رجلين لا أعرفهما. أنا أقف جانباً وأستمع إلى صدى الحكايات التي حفظتها. هنا وضع أخي الكبير مسامير أمام موكب “البيك” أحمد الأسعد واعتقل لتخرجه سكين الأم الطويلة التي شهرتها في وجه الدرك. وهنا أيضاً رفعت “البورة” الحذاء أمام “البيك”. وهنا كان البعثي العراقي أبو جبران الذي مات وهو يحلم بالوحدة العربية يقود المتظاهرين بجسده البدين وصوته العريض من الغضب. كان أبو جبران يسحب الرجال خلفه، واضعاً على كرشه يافطة تقول: “بطني دائماً على حق”. وهنا كان سوق اللحمة بدكاكينه على الصفين. من الصعب أن تجد في البلدة نباتياً. أهل بنت جبيل أكلة لحوم حمراء. وهم يفاخرون بأنهم لا يرمون من الغنمة أو المعزاة أو البقرة إلا جلدها. حتى إنَّ أحدهم ذبح ذات مرة حماراً وباعه. إنهم يأكلون كل شيء بدءاً بالمصران والكرش والطحال والرأس وانتهاء بالقوائم. حتى العظام يطبخونها مع الطعام لإضفاء نكهة عليه أو يفرغون لبّها ويتناولونه مع الخبز والملح. وبسبب هذه العلاقة مع اللحم تراهم يسخرون من أولئك الذين يشترون اللحم خالياً من الدهن. كان الدسم الموجود في اللحم معيارهم في الوفاء لهذا الطعام الذي ورثوه من آبائهم في الغابة الذين افترسوا الحيوانات انتقاماً من الموت. الآن بعد تدمير السوق هل سيتوقف أهل البلدة عن أكل المواشي بهذه الطريقة؟ كنت أسأل نفسي عارفاً أنَّ أهل بنت جبيل يحملون معهم عاداتهم أينما رحلوا. حتى في ميتشغين حيث يعيش أكثر من عشرين ألف نسمة منهم يتصرفون كأنهم في بلدتهم: لحوم وشحوم وكبة نية وزعتر بلدي وأساطير حفظوها عن الآباء والأمهات. لا بل إنَّ الواحد منهم رغم عيشه المديد في أميركا لا يزال يمطُّ كعادة أهل البلدة البلاغية حين ينادون ويسألون ويتعجبون وينفون ويؤكدون ويستنكرون. ربما كان مطُّ الكلام عندهم متأتياً من علاقتهم بالشعر أكثر من سكنهم في منطقة جبلية قاسية وتاريخ عنيف زادا من علو أصواتهم في أبسط النقاشات وأكثرها تعقيداً. شعراء كثر خرجوا من هنا أو تناسلوا من آباء تركوا البلدة باكراً. ولكثرة حضور الشعر فيها ترى ناسها حين يتكلمون يخلطون المحكية بالفصحى. والفصاحة القريبة من الفذلكة التي كان يتقنها أميو بنت جبيل بمن فيهم أبي الذي يعتقد أنه يؤلّف الشعر، هذه الفصاحة تبدو كأنها امتداد للأحزاب القومية التي ربطت لسان البلدة بلغة واحدة موزونة ومسجّعة.

وصلنا إلى “ساحة النبية” في آخر السوق. يُقال إنَّ الساحة سُمّيت بهذا الاسم بسبب النبية التي دُفنت فيها. لا يذكر تاريخ الأديان أنَّ الله أرسل نبية إلى عباده. الله لا يثق بالنساء تماماً كالرجال. لكن من الجيد أن يخترع أهل بنت جبيل نبية ويدفنوها في إحدى ساحاتهم. ليس الأمر مستغرباً. إذا استثنينا أن كلمة بنت جبيل تعني بيت شمس أو بيت صناعة الخزف هناك رواية أخرى تقول إن إحدى الأميرات نزحت إلى البلدة نتيجة ظرف ما. هكذا نصبح أمام ثالوث مؤنّث في البلدة: الأميرة والنبية والشعر. خلف محطة البنزين هذه كانت القهوة (المقهى). لكن القهوة المبنية فوق قبر النبية لم تكن تضمُّ غير الرجال وبينهم أبي. كان أبي يلعب القمار هنا. وكنت في الثامنة من عمري حين سألته: إلى أين؟ قال: إلى بيت الله. هكذا ظننت أنَّ القهوة هي نفسها بيت الله. ومنذ ذلك الاكتشاف كنت أباغته في القهوة لأحصل منه على المال. من الأفضل أن تكون بيوت الله مربحة بهذا الشكل. وهنا أيضاً يعيش إبراهيم نعيم بزّي الذي تجاوز السادسة والثمانين من غير أن يتخلّى عن يساريته. تعرّفت إلى هذا الرجل قبل سنتين. أخبرني أبي أنَّ أحدهم يريد أن يراني بسبب مقال كتبته عن الوالد في هذا الملحق تحديداً. دخلنا داراً ضيقة ثم غرفة عالية ومظلمة. وقف بزّي بسنواته كلها وأناقته التي تشبه شوارع كوريا الشمالية. قال لي: أسلوبك يشبه مكسيم غوركي. الرجل الذي كان صديقاً لكل شعراء بنت جبيل ومعظم شعراء جبل عامل الذين من عمره سألني عن “ملحق النهار”. أخبرني أنه يتابع ما يكتبه الشباب. حدّثني عن البلدة التي تخلّفت بعدما تركها اليسار واستلمها الأصوليون. خبّرني عن الناس الذين يفقدون كلَّ يوم حسَّهم النقدي مسحوبين خلف الشعارات. الغرفة العالية والمظلمة سقطت على الأرض. لم تحتمل كل هذا الضوء الذي يحدثه القصف. نجا إبراهيم بزّي لكنه أضاف خسارة جديدة إلى تلك الخسارات التي جمعها وهو يتأمل بنت جبيل في مسيرتها البطيئة إلى الخلف.

نترك السيارة في السوق وننحدر مشياً في ما كانت نزلة صغيرة تؤدّي إلى حارة “عين الزغيرة” حيث بيت عمتي سابقاً. البيوت مبعثرة كلعب الأطفال. الحيطان المهدّمة رفعت الطريق أكثر من عشرين سنتم. خطر لي أنني أمشي على بيوت القرية. هذه البيوت التي كانت تحتفظ بأسرارها الداخلية انكشفت فجأة أمام الفضوليين أمثالي. قبل بيت عمتي بخمسة أمتار رائحة كريهة. من المؤكد أنها رائحة جثة تحت الردم. بدت الرائحة كأنها يد خفية ضخمة تشير إلى نفسها: ها أنا. لكن الرائحة كانت تبالغ قليلاً في هذه الإشارة التي رسمتها أمام الأنوف. الموت نفسه قد يكون مبالغة. خطر لي أنَّ الجثث ترسل الرائحة لأنها فقدت قدرتها على الكلام. عمتي أمينة تصعد درجات بيتها الثلاث متكئة على الحائط الأمامي للبيت. تفتح الباب. الباب لا يصل إلى الغرف وإنما إلى كومة أحجار بعضها كان في السابق ظهراً لبيت عمتي وبعضها كان بيت الجيران. وبيت الجيران المسوّى بالأرض يتصل دماره بدمار بيت الجيران الآخرين. دمار متصل ببعضه من أول القرية إلى آخرها. كأن البيوت حين تقع تصبح أكثر تعاوناً ومؤازرة ومودة في ما بينها. من النادر أن تجد بيتاً مدمّراً على نفسه بطريقة أنانية. حارات بكاملها أعاد خلطها الدمار. تذكرت أيضاً أن عائلات بكاملها أبيدت. شيء يشبه التضامن في الموت. كذلك البيوت وقعت كلها متكاتفة (من الكتف إلى الكتف) بعضها مع بعض. تخرج عمتي صوراً وتعطيني إياها. إنها صور شوقي ابنها الذي استشهد في “انتفاضة 6 شباط”. لقد فقدت زوجها ثم ابنها. عمتي الأخرى فاطمة ضاع زوجها في فلسطين بعد زواج دام أياماً كما سبق. لا بد أن عصابات الهاغانا اليهودية قتلته. حبلت عمتي في هذه الأيام القليلة وأنجبت بنتاً. لم يعد الزواج أمراً وارداً بالنسبة إليها. قد يعود الزوج المفقود منذ الـ 48 في أي لحظة. لكنَّ المسألة لم تنتهِ عند هذا الحد. لقد فقدت حفيدها في عملية لحزب الله لاحقاً. وأخيراً، كان على العمتين أن تُحاصرا في البلدة مع عدد قليل لم يحالفه الحظ في الهرب. كانوا يفرّون مع بضعة محاصرين من بيت إلى بيت. وكانت البيوت تتساقط وراءهم. في النهاية اختاروا بيت السيد علي الحكيم. ربما ظنّوا أنَّ بيت رجل الدين سيكون آمناً إذا حرّفنا الآية القرآنية “للبيت ربٌّ يحميه”. لكن الربَّ كان مشغولاً بفيضانات طارئة في الهند. لقد وقعت الغرف جميعها باستثناء الغرفة التي تكوّموا فيها وسقط جانب منها فقط. كانوا نحو 18 شخصاً. لا طعام ولا ماء. الخروج مستحيل. الخوف يشلُّ الأعصاب. كانوا يأكلون البرغل مع الزيت. السيد يفتح القرآن ويقرأ “قل أعوذ بربِّ الناس/ ملك الناس/ إله الناس/ من شرِّ الوسواس الخنّاس”. حرف السين مناسب كثيراً للخوف. إنه يذكّر بالأسنان التي تصطك في البرد. الذهاب إلى الحمّام مستحيل أيضاً. لا مفرَّ من هذا القرار. إنهم يبوّلون رجالاً ونساء في أمكنتهم. لقد انتهى زمن الخجل. ربما أعادهم الخوف أطفالاً. ربما كان الموت الحدَّ الأعلى للخجل. هل هناك خجل أكثر من الموت تحت الركام؟ أصوات قذائف المدفعية وصواريخ الطائرات تختلط بأصوات جرحى ينزفون تحت الردم. لا أحد يستطيع مساعدة أحد. موقف شبيه بيوم القيامة كما تصفه الكتب الدينية. أحدهم يحمل مسبحة ويستخير الله إذا كان يسمح له بالهروب من البلدة. انتظروا النتيجة بأعصاب مشدودة تماماً كالذين ينتظرون نتيجة فحص الأيدز في المختبرات. النتيجة سلبية. عمتي أمينة تصرخ في وجهه: إبقَ أنت. سنذهب. السيد علي يقول لعمتي: “بحياة بيّك يا أم شوقي، قولي للصليب الأحمر يوجد أحياء في البلدة”. وهكذا خرجت مع بضعة نساء عجائز. مشين حتى أول البلدة حيث المستشفى الوحيد والخالي. إحدى العجائز لا تقوى على المشي. تستعير عمتي كرسياً للمعوّقين من المستشفى لتحمل المرأة عليه. أعمى يجرُّ أعمى كما يقول المثل. لا بدَّ أنهن بدون أمواتاً عائدين من المقبرة بعد خطأ بسيط في الحسابات. على الطريق الجبلية كنَّ يمشين بخطى متثاقلة من التعب. وجدت عمتي قنينة فيها بعض المياه. شربت. استردت شيئاً من قوتها المنهكة. سرن حتى أول تبنين. أي ما يقارب العشرة كيلومترات. وهناك التقوا بعناصر الصليب الأحمر. عمتي رفضت الذهاب في الإسعاف. عادت معهم إلى البلدة لتدلّهم على من بقي على قيد الحياة. استطاعت عمتي النجاة من دون الاعتماد على السفارة الأميركية هي التي تحمل الجنسية الأميركية ولا تعرف من الإنكليزية إلا كلمة ألو.عندما تزورنا اليوم في البيت تجلس صامتة تماماً كما يفعل الأبطال الجالسون داخل تماثيلهم في الساحات العامة.

وصلنا إلى الساحة القديمة. بيت أختي وقع نصفه. دخلت من الحائط لا من الباب. تذكرت أنَّ الأشباح في أفلام الرعب تدخل من الجدران. أفلام الرعب حقيقية. صاروخ طائرة كبير وقع قربه. انفجر البيت من الداخل. تخيّلته يريد أن يهرب لحظة وقوع الصاروخ. نطح جدرانه ثم وقع في حضنه. مقابل بيت أختي كانت جدتي تفرش قطعة قماش وتبيع السكاكر والبزورات وأشياء من هذا القبيل. ظلّت جدتي حتى الخامسة والتسعين تعمل في أرض جدّي وتبيع في الساحة. لا أعرف لماذا ذكّرتني البيوت المهدّمة بأسنانها في هذه اللحظة. فعلاً تشبه هذه البيوت أسنانها. لا تشبهها فحسب. بيوت البلدة من عمر أسنانها تقريباً. هذه الدكاكين الصغيرة كانت مصانع أحذية. هنا يكاد معظم الناس يتحدّرون من إسكافيين. وهنا يتباهى صانعو الأحذية بجودة عملهم التي يضاهون بها الأرمن. ولهذا السبب يضعون على مدينة بنت جبيل في الخريطة الصناعية للبنان حذاء. أصعد الطلعة الصغيرة الموصلة إلى بيت جدّي، ملتفتاً إلى ماكينة خياطة تجلس على كومة أحجار كبيرة. الطلعة الصغيرة كانت في الماضي عبارة عن أحجار مصقولة بعناية. كنت في طفولتي أزحط كلما مررت بها. ويمكن القول إنها كانت اختباراً جيداً لنعل الحذاء الأصلي. إذا وقعتَ يكون حذاؤك أصلياً. وإذا عبرتها ولم تتعثّر يكون نعل حذائك مغشوشاً. البيت دُمّر نصفه. الدار اختفت كلياً. الغرفة الصغيرة المطلية بلون أزرق أصبحت ركاماً. بقيت عمتي فاطمة في هذه الغرفة بعد موت جدّتي. كنت كلما زرتها تقول لي: “يا عمّتي هالغرفة عم تنش مي بالشتا”. وكنت كلما قالت لي هذه الجملة أعتقد أنَّ النش يأتي من اللون الأزرق للغرفة وليس من الخارج. الغرفتان الداخليتان ظلتا واقفتين. لقد كشف الدمار حولهما مدى علوّهما. معظم البيوت القديمة في البلدة كانت أسقفها عالية. لا أعرف إذا كان الأمر يتعلق بالحرارة والبرودة. لكن بعض هذه الغرف كان يُستعمل لنشر أوراق التبغ المشكوكة بخيط طويل. كانت هذه الخيوط تُعلّق في السقف ليجفّ التبغ ببطء. هذا يعني أنَّ هؤلاء الناس كانوا يقضون حياتهم مع التبغ: في النهار يعملون في حقول التبغ، وفي الليل ينامون تحت أوراق التبغ المتدلية كالخفافيش من السقوف. قرب بيت جدّي المدمّر تكّوم بيتا عمّي جميل الذي خُطف كما أخبرتكم وعمّي عبد الحسين الذي قُتل طعناً بسكين. وخلف بيت جدّي الخربة التي انفجرت فيها قنبلة كان يلهو بها أبناء وبنات عمّي. واقفاً على تلة الأحجار هذه أجريت حساباً لخسائر عائلة جدّي. جميع أبنائه وبناته فقدوا إما زوجاً وإما ولداً وإما الاثنين: عمتي فاطمة: زوج وحفيد. عمتي أمينة: زوج وابن. عمّي أمين: ابن. عمّي عبد الحميد: ابن. عمّي جميل: خُطف. عمّي عبد الحسين: قُتل. أبي: إصابة أخي الأكبر. تذكرت حكاية أبي عن الدير. تقول الحكاية: بيت جدّي مبني على دير قديم. إنها لعنة الدير إذاً. هذا يعني أنَّ الله يحبُّ المسيحيين وليس منحازاً دائماً إلى المسلمين. لكنَّ تفكيراً كهذا أمام دمار كهذا يقودنا إلى السؤال الأكثر تورطاً: ماذا لو كان الله يهودياً؟

أقف في أعلى الزاروب الموصل إلى بيتنا. أقف على حارة كاملة. أنحدر على الأحجار باتجاه البيت. هنا إلى اليسار بيت السيد هادي. في طفولتي كان البيت مهجوراً. كان قبر السيد هادي يتوسط الغرفة الداخلية. وكنا نتسلق سطح البيت الطيني ونمدُّ أعناقنا من الفجوة الكبيرة في وسط السطح لنرى القبر. كان هذا الفعل مزيجاً من الفضول والشجاعة. لكنَّ الجرأة لا تلبث أن تصبح خوفاً ما أن يحلَّ الظلام. الآن فقط أفهم معنى أن يوصي أحدهم بدفنه في بيته. إنه يريد أن يظلَّ في البيت الذي عاش فيه حياته. يريد أن يكمل موته في هذا الكوكب الصغير الذي تقاسم معه عمره. الفراعنة فعلوا شيئاً من هذا القبيل. إنه الإيمان بالحياة بعد الموت. إنه الإيمان بالبيوت بعد الموت. بيتنا المؤلّف من غرفة واحدة ومطبخ وحمّام أصيب بقذيفة. الأغراض التي فيه تناثرت في الشارع كأحشاء حبلى. القذيفة سقطت مكان القذيفة التي أصابته قبل ثلاثين سنة. كنت وقتها في السنة الأولى لمجيئي إلى الدنيا. لم تنفجر القذيفة لكنها أوقعت علينا أحجاراً كبيرة. كنا ننام أنا وأخوتي وأخواتي العشرة وأمي وأبي في هذه الغرفة. لم يُصب أحد. نجونا بمعجزتين: الأولى عدم انفجار القذيفة والثانية عدم موتنا بالأحجار. ناظراً من السقف الذي وقع نصفه أقول ممازحاً نفسي: القذيفة التي وقعت قبل ثلاثين سنة انفجرت الآن. في هذا البيت حُوصر أهلي سبعة أيام: أبي جالس تحت قنطرة السقف يتمتم قرآنه الخاص. أبي الذي كان يفاخر بأنه أول من يهرب في الحرب، حرمه الإسرائيليون هذه المرة من هذا الفخر. أمي التي سلّمت أمرها لله منذ زمن بعيد تسقي النباتات بوجه مطمئن. أخي الأكبر لا يُظهر الخوف في أصعب الظروف. الأخت الكبرى ما زالت خائفة حتى الآن. أختي الأخرى أكثر تماسكاً. ابنة أخي تنهار في اليوم الأخير، يرفعونها فترتخي بين أيديهم كجسم سُحبت منه العظام. جارنا يصرخ: أريد أن أموت على الطريق. جارتنا تقول: إفتحوا القرآن على سورة “الحديد”. الرجل التسعيني الآخر ظلَّ يسير في الطرقات مطلقاً شتائمه. أخيراً وجدوه ميتاً من الجوع. قافزاً على كل ذلك الرعب، أعود من حيث أتيت. كنت أمشي مطروداً بالذكريات التي أودعتها تلك الأمكنة التي ذهبت. هنا جارنا المجنون الذي كان ينهرنا بعصاه. وهذا المدمّر سقف بيته الذي كنت أقفز عنه حين نظر إلي فوقعت عن السطح وكسرت يدي. لم يعد هناك سطح يكسر يدي. وهنا كانت المدرسة التي هربت منها سنتين. وهذا بيت العجوز الطرشاء التي كانت تستعيد سمعها فقط عندما نسخر منها بأغانينا الوقحة. وفي هذه النزلة كانت تمشي المرأة المجنونة التي تتكلم طوال الوقت مع رجال الجن شاتمة ومترجية. وهذه البركة التي ظنها سكان البلدة أنها بحرهم الخاص. بدت وسط هذا الدمار مجرد عين مفتوحة على السماء. وهنا قرب هذا الحائط المدمّر كنت أنتظر حتى الليل أن يعيدني أبي إلى البيت بعد هربي طوال النهار من المدرسة والأم. وهنا أشعلت أول سيكارة في حياتي. وهنا المقبرة التي “صارت مدينة”. وهنا كانت بنت جبيل التي أغادرها الآن والى الأبد. لقد تركنا البلدة مرات كثيرة. والآن جاء دورها لتتركنا.

ملحق النهار الثقافي

17 أيلول 2006

—————————

شيء قليل عن أمي/ ناظم السيد

(لبنان)

ناظم السيدلم تكن تعلم أن رعي المواشي وحصد القمح بمنجل بدائي في ضيعتها الكفور، سيكونان المهنتين الشاقتين اللتين ستلازمانها طوال حياتها. ثمة أشياء أخرى لم تخطر في بالها عندما قررت أمي الزواج بأبي. لم تكن تعلم، مثلاً، ان القصائد التي حفظتها في صباها ستكون الأخيرة، وان الغناء في البراري سيخفت بعد انهماكها في تربية زوج وأحد عشر ولداً.

ربما اعتقدت، آنذاك، أن الزواج سيكون خلاصها من حياة ريفية باردة، ومن رعي المواشي وزراعة القمح وحصده، ومن عوز مادي كان يتسبّب به والدها المقعد والمتسلّط في تربية أولاده. على أي حال، لا اعرف الكثير عن جدي وجدتي لأمي. لم تحدّثني عنهما كثيراً. الأكثر غرابة أنها كانت تحدّثني عن جدي وجدتي لوالدي. كانت تقول لي إن جدي، والد أبي، كان طاهراً، وقد بنى عرزالاً في الكسارة، وهي الأرض التي زرعها لوزاً وتيناً وزيتوناً وصبّاراً ودراقن وعنباً وغيرها من الأشجار. الحقيقة، أنه لم ينشئ أرضا، ولا بنى عرزالاً فحسب، إنما ربّى أفعى سوداء كبيرة كان يطعمها البيض المقلي.

لم يكن جهلي بأخوالي وخالاتي أقل من جهلي بوالدي أمي. حتى اليوم لا اعرف من تبقّى حياً منهم. كان هذا سراً لم استطع أن أفهمه إلا عندما صرتُ شاباً. وعندما كانت أمي “تختلف” مع أبي كنت اسمعها تقول له في شيء من العتاب والندم والحسرة المكبوتة: “من يوم عرفتك، ما عدت متل ما أنا”. هذه الجملة الساذجة جعلتني أحدس بأن أمي أصيبت بالانخلاع والانسلاخ عندما تزوجت والدي. لقد بُترت عن ماضيها وبدأت حياة جديدة، غريبة وشقية.

هذه الحياة الغريبة جعلتها امرأة صامتة، أو قليلة الكلام. نادراً ما كانت تعبّر عن عواطفها، حتى لأقرب الناس إليها. كانت مؤمنة، زاهدة، ومتقشفة. قلّما كانت ترمي بقايا طبخة مضى عليها يومان، أو كسرة خبز يابسة. وكانت تعرف حكاية واحدة عن الزهد ترددها عليّ باستمرار: تقول الحكاية إن أحد اليهود الفقراء، رعى أمه بعدما عجزت وأصبحت مُقعدة. كان يضع لها مخلاة تحت فمها لتجميع فُتات الخبز الذي يسقط منها أثناء الأكل. وعندما تشبع كان يعمد إلى هذه الفتات متخذاً منه طعاماً له. هذا العمل الخيّر المتقشف كافأ الله عليه بأن أرسل كيساً مليئاً بالذهب للرجل الذي أصبح ثرياً. “حفظ أمه فحفظه الله”، هكذا كانت تختم أمي حكايتها. ودائماً كنت أفهم الحكاية على أنها درس في الزهد وعدم التبذير، ولا علاقة لها برعاية الأم في عمر الشيخوخة.

كل ما سمعته من أمي كان بضع حكايات: الحكاية السالفة وحكاية رتيبة عن الإمام علي وحكاية خرافية عن ولدين يعيشان في غابة مهجورة. وهناك قصيدة زجلية لزين شعيب عندما كان شاباً، ولم تعرف أمي أنه أنشد عشرات القصائد غيرها، ويكاد يكون نسي تلك القصيدة تماماً، مثلما لم تعرف أن إيمانها سيصالحها مع العالم الآخر الذي تنتظر الرحيل إليه، ويتركها على خلاف مع العالم الذي تنتظر الرحيل عنه. كان إيمانها بسيطاً لكنه حقيقي. لم تكن تشك لحظة واحدة في وجود الله أو بمعجزات أنبيائه. لم تقطع صلاة، ولم تفطر يوماً في رمضان حتى في فترة العادة الشهرية، وخلافاً للفقه الإسلامي في مثل هذه الحال، كانت تصوم أيام الحيض التي تعيد صيامها بعد انتهاء شهر رمضان.

في الظاهر كانت تبدو طيبة، قليلة الكلام، عاطفية وبسيطة. لكنها في داخلها كانت تقسو على نفسها وعلى أولادها. لذا كانت تتولى مهمة ضربنا عوضاً عن أبي المتسامح والهادئ، والذي لا ينفعل إلا على نحو خاطف، والقانع بحكمته الضائعة وأقواله المأثورة.

*******

كنت واحداً من الذين ذاقوا ضربات أمي الموجعة. وكان السبب هروبي المتواصل من المدرسة. كنت أكره المدرسة في فترة السنة ونصف السنة التي أمضيناها في بلدتي بنت جبيل أثناء الاجتياح الإسرائيلي عام.1982 لم أحفظ ملامح وجه معلمة، ولا اسم تلميذ زميل، ولا عنوان واجب مدرسي، ولا حادثة مثيرة في أثناء الصفين المدرسيين، الثالث والرابع الابتدائيين.

كنت استيقظ يومياً السادسة صباحاً، فأرتدي ثيابي ثم أخرج من البيت المؤلف من غرفة واحدة، بحجة الذهاب إلى الحمام. كان الحمام خارج الغرفة، ويتطلب الذهاب إليه الخروج من الباب إلى الزقاق الضيّق ثم الدخول، بعد خمسة أمتار، في باب آخر يفضي إلى المطبخ فالحمام. وما أن كانت قدماي تطآن العتبة حتى أعدو هارباً في اتجاه البركة، ومن ثم إلى الوادي. كنت امضي نهاري كاملاً من دون طعام متشرداً من جبل إلى وادٍ، ومن كرم إلى كرم، وكثيراً ما كنت آكل العشب لإسكات الجوع الذي كان يقرض معدتي ويستنزف طاقتي على الصمود. كنت أعرف أن العودة إلى المنزل ستسفر عن ضرب مبرّح. لهذا كنت أروح أنتظر الليل الذي يعيد والدي من مقهى القمار. أمشي صامتاً إلى جانبه، وأدخل معه إلى البيت بكبرياء، مطمئناً إلى أن اليوم انتهى بانتصار غير معلن. كانت أمي عنيدة، ولم يفقها عناداً في العائلة سواي. جرّبت معي كل وسائل الضرب. لكني لم أتنازل، لا في الألم ولا في البكاء أو في الذهاب إلى المدرسة. في المرات التي كانت تمسك بي كانت توسعني ضرباً بيديها، وأحياناً بأنبوب الغاز الكاوتشوكي، وفي بعض المرات كانت تربطني إلى الكنبة. ومع ذلك كنت متأكداً من أنها تحبني كأن ثمة شيئاً يمنعها من قول ذلك وإعلانه. وبدوري كنت أحبها، ولا أستطيع التصريح بذلك، لأنها ستعتبر هذا تنازلاً من جانبي.

عندما أصبحت شاباً، لطالما أحببت فتيات لم استطع التعبير لهنّ عن مشاعري. حتى المرأة التي كنت أساكنها لأني أحبها، كنت أعيش معها حالاً من التصادم. أحبها ولا أصرّح لها. أعاندها بلا سبب ولا مناسبة. لقد كانت أمي حاضرة في كل النساء اللواتي عرفتهن. الأحرى كنت أمي مع نسائي. كنت مثلها شخصاً آخر، وكائناً يستعير حياته من حيوات الآخرين. لنقل أني كنت أريد من النساء ان يتنازلن لي في الأمور التي لم تتنازل لي فيها أمي، وان يعتذرن عن علاقة خاطئة لا بد لهنّ فيها سوى تشابههنّ في الجنس مع أمي.

*******

كان صمت أمي يشبه مونولوغاً داخلياً طويلاً. صلاتها المطمئنة بالآخرين، كانت تلك التي تريحها من الكلام. حتى دعواتها التي بها كانت تطلب من الله ان يعاقب أولادها على عقوقهم، لم تكن غير تصريح عاطفي معكوس، أو يخالطه العنف. لقد كان حبها ضد الحب، على الأرجح، أو كأن القسوة كانت طريقتها الخاصة في التعبير عن الحب.

ثمة حالات أخرى حملت أمي على النطق. من هذه الحالات إقدام أبي على إنجاز صفقة تجارية: إبدال سيارته الـ”بي. أم. دبليو” ببقرتين صغيرتين. وذات ليلة التف حبل إحدى البقرتين على عنقها، بينما كانت أمي تتفقدهما، فلاحظت ان البقرة تختنق، والزبد الأبيض يخرج من فمها، فصرخت عليّ، فركضت حاملاً سكيناً وقطعت الحبل الملتف حول عنق البقرة التي راحت أمي تمسد رقبتها وتحدثها في حنو ورفق لم يحدث ان سمعتها تتلفظ به في سهولة من قبل. كأنها للمرة الأولى تعبّر بهذه السهولة عن مشاعرها الخرساء، إنما لكائن أخرس لا يفقه أي معنى للكلمات. ربما كانت تعلم ان الحيوانات لا تفهم لغتنا، وتعمدت ان تبوح مرة واحدة بعواطفها، لكن لمخلوقات غير قادرة على فهم هذه العواطف.

لم تكلم أمي الأبقار وحدها، بل الجن أيضا. تقول أنها أبصرت مرة جنيين اثنين، ذكراً وأنثى، لونهما اسود، قصيرين ويشبهان الزنوج، على ما وصفت لي الجنيين اللذين قالت أنها أبصرتهما في ساحة البلدة، وكلمتهما وكلّماها. هل كانت في هذا تكمل هروبها من التواصل مع الجنس البشري، فتكلم من لا يتكلم وترى ما لا يُرى؟!

*******

لم تعش أمي بيننا، نحن أبناءها، كأم. كان صمتها الدائم ومشاعرها الخرساء أو المتصلبة في داخلها، يجعلان منها شخصاً اقرب إلى تحفة بشرية، ولدنا ووجدناها هكذا في المنزل. لكن وجودها كان ضرورياً لاستكمال المشهد العائلي. لم يشفع لها عملها المضني في الفرن من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل حتى الصباح. وكثيراً ما كانت تخرج من الفرن صباحاً لتقطف التين من كروم القرية البعيدة. وفي المواسم الأخرى كانت تسرح في البراري تجمع الحطب اليابس. ساعدتها في ذلك قوتها البدنية وصبرها وقدرتها على الاحتمال. حتى الآلام الجسدية كانت سهلة بالنسبة إليها. تساقطت أسنانها في بطء، ولم تذهب إلى عيادة طبيب. تكلّست فقرات ظهرها. وعندما حملناها إلى عيادة الطبيب، طلب منها لزوم الفراش شهرين متواصلين، وتناول الدواء الذي وصفه لها. في اليوم الثالث رفضت الدواء ونهضت من الفراش وراحت تعمل كعادتها 12 ساعة متواصلة في اقتلاع الفجل والبصل والنعناع والخس والملفوف. مرة سقطت من أعلى السلّم وهي تقطف الزيتون. أصيبت رجلها بجرج بليغ استدعى أكثر من ثلاثين قطبة. تعاطت مع الأمر كأنه مسألة عارضة تلازم قطاف الزيتون.

قالت: “ما في مهرب من المكتوب”، ثم أكملت حياتها مضيفة جرحاً ظاهراً إلى جراحها الدفينة.

بعد الخمسين من عمرها أصيبت بالسكري فتورمت قدماها، لكنها لم تتبع حمية ولا طالبت كغيرها من المصابين بهذا المرض بسكر اسمر أو بخبز صحي. “الله هو الطبيب”، كانت تردد، كأنها تبرر مرضها بدلاً من طلب العلاج. لا شك في أنها كانت تتألم. لكن عنادها جعلها في نظرنا أسطورة. وكانت سمات شخصيتها الأخرى تزيدها غموضاً، وتُسقط عنها المشاعر الإنسانية العادية.

لم تكن تشعر بالخوف، لا في الحروب التي عاشتها وهي تحزم أمتعتها وتتنقل بين المعابر والحواجز باحثة عن أولادها المحاربين، ولا أثناء مكوثها إلى جانب ابنها الكبير الذي بُترت ساقاه ويده بقذيفة. كان هذا الابن نسخة عن أمه في العناد والصمت والقسوة. لم يقتنع بأنه فقد رجليه ويده، فكان يفتح نافذة المنزل في بيروت ويطلق النار على البنايات والبحر والسماء والطائرات البعيدة في الفضاء. كان إطلاق الرصاص يُشعره بأنه يشارك في الحرب، وبأنه ما زال موجوداً. الرصاص وحده كان مسوّغ وجوده. وعندما انتهت الحرب أصيب بالاكتئاب. لم أفهم ذلك وقتئذ. اليوم أحدس بأن انتهاء الحرب كان يعني انتفاء وجوده.

*******

ليست الحرب الشيء الوحيد الذي كانت أمي لا تخشاه. لم تكن، مثلاً، تخاف الموت. كان إيمانها وحياتها الورعة كفيلين بعث الطمأنينة في داخلها. واذا تأملت حياتها أدرك أنها كانت شكلاً من أشكال الموت. حياة معطّلة مختزلة إلى عمل قاسٍ وأكل فقير. ولولا هذا الموات لما استطاعت العيش حتى هذه اللحظة. والموت المؤجّل هذا هو الذي جعلها تلد أخي الذي يكبرني بسنتين بلا ألم. كانت وقتئذ في الكروم المحاذية للقرية، تجمع الحطب. وكانت في شهرها التاسع. وبينما هي عائدة إلى البيت تحمل على رأسها رزمة حطب هائلة وتجر بيدها جذع شجرة ثقيلاً، جاءها الطلق. لم ترمِ الرزمة ولم تترك الجذع، بل واصلت السير في صبر إلى البيت. هناك هرول الإخوة الكبار لمناداة الداية. وعندما وصلت الداية كانت أمي انتهت من إنجاب ولدها. من دون كلام ولا تعليقات، حملت الداية سكيناً وقطعت المشيمة مهنئة أمي بالسلامة.

هذا ما أسميه اليوم عزّة نفس غير ضرورية. عدم إظهار الألم وإخفاء المشاعر وتمويه العيش القاسي بالعمل، كانت سمات أساسية في شخصية أمي. ولهذا كانت تخرج من البيت عندما تغضب من أبي.

في مرات قليلة خرجت بلا سبب. على الأقل بدا لنا أنها تترك البيت بلا سبب. وكنا نعزو ذلك إلى عنادها. لم يخطر لنا أنها كانت غير راضية عن حياتها، وأن خروجها من منزل والديها كان خطوة في المجهول، ومقدمة لتهدمها تحت وطأة الإرهاق والإنجاب والمرض والأحزان الطارئة هنا وهناك.

ذات مرة حملتنا، أنا وأخي الذي يكبرني بسنتين وأختي الصغرى، ومضت بنا في سيارة أجرة. قلت لها في الطريق: إلى أين نحن ذاهبون؟ أجابت بكلمات مبتسرة وقاطعة: إلى بيتنا الجديد. نسيت أنها لم تكن تملك بيتاً قديماً ليكن لها بيت جديد. نسيت أن البيوت التي سكنّاها كانت لأناس هجروها بفعل الحروب. إما الغرفة الوحيدة والأخيرة في بنت جبيل فقد اشترتها جدتي لأبي. وهذا كان يشعرها دائماً بأنها تسكن منزلاً موقّتاً. وبرغم ان خروجها لم يكن يتعدى الأيام القليلة، فقد حافظت على هذا التقليد حتى بعدما تجاوزت الستين، لعلها كانت تحسّ بضرورة تغيير حياتها، وبأن لها الحق في البدء من جديد.

لم تكن أمي تشبه أبي في شيء. كان شخصاً غير مؤمن في المعنى الطقوسي والاجتماعي للإيمان، مقبلاً على الحياة، يشرب الخمرة، ويلعب القمار. يحب المزاح والعلاقات الاجتماعية. وكانت أمي على النقيض من هذه الصفات. كان يجمع بينهما صبرها وتحاملها على العيش. ولولا الصبر والتحامل لما استطاعت إنجاب احد عشر ولداً ورعايتهم بما تيسّر من وعي، وبما توافر من امكانات. أما أنا، ذلك الصوت الخافت في هذه القصة، فكنت أبحث عن امرأة لا تشبه أمي. امرأة تحبني بلسانها لا بقلبها فقط. امرأة تدفعني إلى الكلام. كنت أريد امرأة تعيد صوغ حياتي وفقاً لتربية جديدة. ثمة حلقة مفقودة في ماضيّ تحتاج إلى من يكتشفها ويعيد وصلها، طالما ان أمي لم تعد قادرة على شيء.

اليوم بلغت أمي السابعة والستين. ما زالت تواصل صمتها الطويل. تداريه كأنه فضيحة، تختبئ وراءه كمن يختبئ خلف زجاج. وما زالت تواصل تربية أحفادها بحنان صامت، وبحيادية. وما زال هناك أبناء يكبرون تحت هذه الصورة الغامضة والقلقة للعائلة.

النهار

الأحد- 1 حزيران “يونيو” 2003

—————————

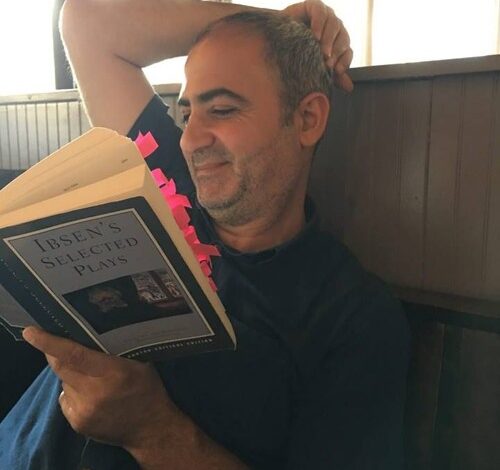

ناظم السيد.. سيريالية وغرابة الصور الممتعة/ جورج جحا

مجموعة ناظم السيد الشعرية (منزل الاخت الصغرى) تمثل تطورا في نتاج الشعر لم يخالف ما سلف عنده بل تجاوزه بشكل بيّن.

مجموعة الشاعر اللبناني تتألف اجمالا من قصائد قصيرة تتسم بأجواء سيريالية وغرابة في الصور ورمزية مميزة احيانا كثيرة وترافق ذلك متعة جمالية لا تخفّ قوتها الا في بعض القصائد القليلة التي تحولت الى مجرد افكار وردت ببرودة ليست مألوفة في المجموعة ككلّ.

وردت المجموعة في 105 صفحات وضمت نحو 77 قصيدة قصيرة توزعت على عنوانين رئيسيين هما (تفريق المفرد) و(متسولو الوقت). وقد صدر الكتاب عن مؤسسة (الكوكب) وهي فرع من دار (رياض الريس للكتب والنشر.)

تبدأ المجموعة بقصيدة (نصائح الآخرين) وفيها نصل مع المجاز والرمز الى التحول الذي يطول كل شيء الاشياء المادية وتلك المعنوية ومنها الحكمة او مانتوهمه كذلك ..وتستمر التجربة البشرية في تحول لا حدود له.

يتكلم ناظم السيد هنا في هدوء لا توتّر شعوريا مشعّا فيه او هدوء ربما استطاع تبريد التوتّر وتحويل ما في النفس الى حديث هاديء يبدو ايضا انه يحوّل الكلام الى ما يشبه النصائح التي اهملها الشاعر.

ومن ناحية اخرى يبدو الشاعر كمن يتساءل (ما الذي تغيّر ..نحن ام العالم حولنا..ام كل ذلك ؟!) يقول (لا افعل شيئا سوى كتابة نصائح الاخرين/ اكتبها على اوراق صغيرة واضعها في الجارور المعتم /بعد فترة طويلة او قصيرة اعود الى هذه النصائح /ولا اتفاجأ حين اجدها لا تشبه تلك التي قدّمت اليّ/ لهذا اكتبها/تلك النصائح / واتركها هناك تتغير من تلقاء نفسها.)

في (هذا الانتظار) نصل مع الشاعر الى ما يشبه نظرية الفن للفن او الى القول بان اهمية السعي هي في السعي ذاته او لعل الامر اقرب الى رياضة نفسية تغيّرنا كما تتغير يدا الشاعر.

يقول (في المكان ذاته/ حفرت طويلا /وما كان همي ان اجد شيئا/ او اثرا او مقعدا او حتى عظاما/ كل ما طمحت اليه / ان تتغير – مع الاصرار– يداي.)

وفي (الخيط الاعمى) سيريالية من ناحية وما قد يشبه القول في بعض سطورها من ناحية اخرى بان العمل نفسه هو الذي يحدد الغاية وليست الغاية هي التي تؤدي الى العمل والجهد. ترى ايريد القول ان الجهد وما يبعثه من دفء هو متعة الحياة او الدليل عليها؟ وربما بدت القصيدة حديثا عن فقدان الاهتمام وغياب الادوار والشغف وما يبدو اشبه بالحسد او الغيرة من كل جهد.

ومهما توصلنا اليه هنا فهو يبقى ضمن عالم تساؤلات “وجودية” ناظم السيد يقول في القصيدة (لو كنت احتكاك الاكتاف في الاماكن المزدحمة/ التصفيق المتعاطف /الرقبة التي تلتفت لتغيّر مشهدا وتنقل حياة. او الثرثرة الحماسية والواهمة للخارجين من صالة سينما/ لو كان لي اكتفاء بلاطات الغرفة بالمجاورة / او النظرة التي لا تعرف ماذا ترى الان /بعدما فقدت صلتها نهائيا بالعين / لو كنت الخيط الاعمى تدلّه الابرة على الطريق.)

في قصيدة (بعد السباحة) صور سيريالية وغرائبية بامتياز وكأنها هنا التقطت بآلة تصوير فريدة اي بعين طفل تصور وتخلق الصور كذلك. يقول (اسندت السماء على سطح بناية/ على جبل / على الطرف القصيّ للبحر/على نظرات الممددين على ظهورهم بعد السباحة /غرقى الاعالي.)

وفي نطاق تجربة انسانية مألوفة وعلى غرار ابي الطيب المتنبي الذي قال انه لو عاد الى صباه (لفارقت شيبي موجع القلب باكيا) فان ناظم السيد في (استعادات) يفيض طفولة حلوة ويختم قصيدته بصورة رائعة.

يقول بموسيقا نابضة بهدوء (لا احب مغادرة شيء / مثلا / حين اترك بيتا كنت استأجره اتألم/حين اتخلى عن كنبة قديمة/ او حذاء كنت انزّهه بعناية كقدمي ّ/ العادات السيئة ايضا افارقها بندم/ الامراض التي تزول لكنها تخلّف ألمها الدائم /

(وهذه الكسور القديمة تحت الجلد/ الجروح الموزّعة في الوجه والرأس واليدين و الرجلين/ اشتاق الى اوجاعها المعطلة/الاشياء كلها اعيشها مستعادة/ كأنما حياتي ليست اكثر من وجه/ ملتصق باحكام على نافذة قطار.)

واحيانا نصل الى ما يبدو صعبا على الفهم ولعل الشاعر نفسه في الصورة التي رسمها لم يصل الى وضوح كاف. لعله ..و لعلنا! ففي (فكرة واحدة) يقول الشاعر (عشت بفكرة واحدة /قليلا ومشوشا / كعشبة رأت نفسها في عين بقرة.)

في (مترجمو النوم) تمجيد لحياة الحلم بما يذكرنا بتقسيم بيتاغوروس الناس الى ثلاثة انواع وافضلهم هم الذين جاؤوا الى الحياة للتأمل او” للفرجة وللحلم”.

يقول الشاعر (لا لم افعل شيئا في حياتي/سوى هذه الاحلام الخالدة/ اناس غيري سيواصلونها/ متغلبين بها على العيش/ من هذه الاحلام/ سيصنع آخرون منازل/ سيحرزون تقدما في وظائفهم / ويربون ازهارا شبيهة بالاطفال/ الآخرون واقعي.)

وفي قصيدة (مكابدة النوم) صورة مميزة يأخذها من “الواقع” ليدفعها اليه و ليجعلها تراوح بين الحلم الحلو والكابوس الخفيف. يقول (يحدث ان اقوم في منتصف الليل/ باحثا عن صوتي/ الذي ما زال نائما/غارقا في الحلم ../ من هنا أراه/مبلّلا بالعرق/ لاهثا باتجاه الواقع.)

ونصل احيانا الى “تقريرية” باردة كما في (آه طبعا) حيث يقول ( منذ متى اكتفيت من القصائد بعناوينها /؟وصرت تظن ان العناوين توازي تأليف كتاب/ تقول سأكتب كتابا اسمه “علي الميت”/وآخر بعنوان “الولد الشفهي”/ واصبحت ترتاح لهذا التدبير…)

كما نصل احيانا اخرى الى صور سيريالية خاصة فيها غرابة وفيها ايضا ما قد لا يوصلنا الى المقصود منها ..باستثناء غرابتها. في (ذات مرة وكل مرة) يقول (ادور في الشوارع/ حاملا رأسي تحت ابطي/ مغلقا فمه / بيدي التي انتزعتها /من مستقبل شخص آخر.)

وعلى غرار القول مع فيروز (يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا) فناظم السيد في (كنت اسرع منهما) يقول (الفرح والحزن/يصلان متأخرين/ويقعدان على كل خطوة مغادرة من خطواتي/ لدرجة ان يومي نفسه /يمضي معي / ويجعلني متشابها.)

في ختام القصائد نقرأ قصيدة مؤثرة تصور الجفاف بما ليس جافا بل بحياة محزنة وهي (اخت بعد الخمسين) وفيها يقول (لاخت الكبرى /حين يخطر لها المستقبل / تقول اشياء غريبة عن الحياة/ تتمتم امثالا شعبية/ وهناك/ بعيدا في عينيها/ يلمع ما كان في السابق دمعا.)

القصيدة الاخرى هي التي اعطت للمجموعة عنوانها اي (منزل الاخت الصغرى) وفيها يقول في تصويرية حلوة جارحة (في المرطبان الزجاجي/ بقايا متيبسة من مربى المشمش/ وعلى الباب / قشر برتقال /يقود النمل الى بيت فارغ.)

ج ج – م ه (ثق)

======================