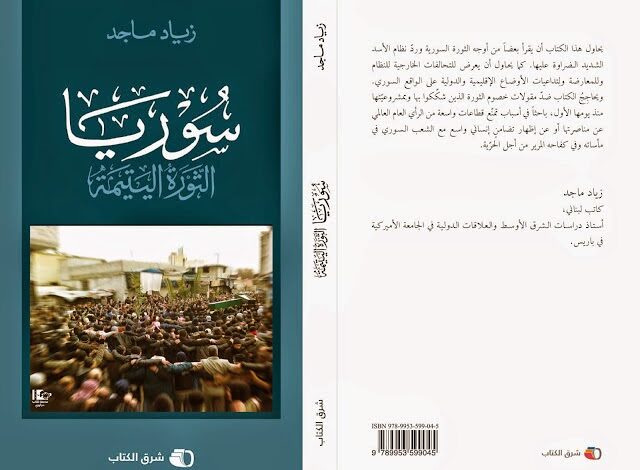

كتاب سوريا الثورة اليتيمة/ زياد ماجد

سوريا: من الثورة اليتيمة إلى الشعب اليتيم/ بكر صدقي

نشر زياد ماجد، قبل سنوات، كتاباً عن الثورة الشعبية في سوريا حمل عنوان «الثورة اليتيمة». من منظور اليوم قد يمكننا القول: ليتها كانت كذلك أو بقيت كذلك! ليت عديد الدول والقوى ما دون الدولة تركت تلك الثورة لبراءتها الأولى ويتمها، ولم تتنطح لأبوتها، فأدخلتها في مسارات غريبة عن منطلقاتها.

ولكن ألم يكن من شأن تركها يتيمة أن يقضي عليها النظام في مهدها؟ نعم، على الأرجح. ربما هذا ما جعل أكثرية جمهور الثورة أو «شعبها» يغض النظر عن تدخلات الدول وتسللات الجهاديين والسيطرة المتدرجة للخطاب الإسلامي وانتشار السلاح، من جهة لأن التطورات المذكورة كانت خارج سيطرة شعب الثورة وبمعزل عن إرادته، ومن جهة ثانية لأن هذا الشعب أمل أن تسرع تلك التدخلات والتسللات من عملية سقوط النظام، كفاتحة لا بد منها لمرحلة جديدة مفتوحة على الاحتمالات.

أما أقوياء العالم فكان لهم رأي آخر. لا أحد يمكنه أن ينسى ذلك الكلام المهين بحق الثورة الذي صدر من رئيس الدولة العظمى الوحيدة في عصرنا: «إنها ثورة فلاحين وأطباء أسنان!» قال باراك أوباما بكل صلف الرجل الأبيض المختبئ تحت جلده الداكن. لا نعرف ما هي المهن المقبولة بالنسبة لهذا الرجل ليقوم أصحابها بإطلاق ثورة ضد نظام بهيمي شعاره تدمير البلد الذي يحكمه.

أما روسيا فقد وضعت كل ثقل أسلحتها الفتاكة للحفاظ على مجرم من عيار بشار الأسد وعصابته في موقع حكم بلد يكرهانه ويكرهان سكانه إلى درجة استسهال إبادته. وبلغ الأمر بالأمم المتحدة أنها تعامل تلك العصابة المجرمة معاملة «حكومة شرعية» فتعتمدها قناةً وحيدة لإيصال المساعدات إلى المنكوبين بسببها! حكومة شرعية على رغم إدانتها باستخدام السلاح الكيماوي مراراً وتكراراً لضرب التجمعات السكنية للمدنيين!

الثورة اليتيمة لم تترك لشأنها لتنتهي يتيمة، بل تعدد آباؤها وأعداؤها معاً. منذ بعض الوقت، وعلى وقع الهزائم الأخيرة للفصائل المسلحة، والتحاق قسم منها بالأب التركي، تصاعد سجال بين الإسلاميين والعلمانيين، فاتّهم الأولون الثانين بعدم فعل شيء من أجل الثورة، ناسبين اليتيمة المذكورة لأنفسهم، من غير أن يخطر لهم مجرد خاطر محاسبة أنفسهم على ما فعلوه بها بسبب شهوتهم الجامحة إلى السلطة التي أعمتهم عن شيء يسمى بالمصلحة العامة أو الوطنية.

أما شعب الثورة فهو يتيم فعلاً، سدت في وجهه جميع الأبواب. طوردوا وقتلوا وهجروا وعفشت ممتلكاتهم وتفرقت السبل بأفراد أسرهم في شتى البلاد. وها هم في منافيهم ومهاجرهم وملاذاتهم، وقد ضاقت بوجودهم صدور أهالي تلك البلدان وحكوماتها. منذ سنوات والحدود مغلقة في وجوه من تبقى منهم في الداخل، فراحوا ينزحون من منطقة إلى أخرى لا يستقر بهم مقام حتى تلاحقهم القنابل والبراميل فيهربون من جديد. أما أولئك «المحظوظون» ممن سبق ولجأوا إلى بلدان الجوار فقد بدأت موجات الكراهية تتصاعد ضدهم ويضغط عليهم لكي يعودوا إلى بلد لم يعد بلدهم، ولا يريدهم فيه نظام البراميل والكيماوي. أما الدول الأوروبية فهي اكتفت بمن وصل إليها قبل سنوات، ولم تعد تستقبل المزيد منهم. بل لدى كثير منها خطط لإعادتهم من حيث جاءوا. حتى أن منقذي المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط باتوا يحاكمون أمام محاكم بلادهم.

لقد سئم الجميع من السوريين! لكنهم لا يظهرون البرم ذاته من النظام الذي دفعهم للهرب، بل يبحثون عن سبل لـ»إعادة تأهيل» الوحش الذي لا يمكن تأهيله. فالسأم من الضحية أقل كلفة، على ما يبدو، من السأم من الوحش. هل هو تعبير عن عنصرية فحواها أن السوريين كائنات دنيا لا تستحق الحياة كبقية البشر، وأن حكم هذا الوحش لهم هو «من طبيعة الأمور»؟ ربما لا أحد يعبر، صراحةً، عن هذه الفكرة. لكن مسالك الدول والمجتمعات تجاه المشكلة السورية لا يمكن تفسيرها إلا بهذا الشكل: نعم، نحن نعرف أن نظام بشار الكيماوي هو وحش غير قابل للتحوّل. ولكن كفاكم شكوى منه، أنتم لا تستحقون أفضل منه. فغادروا بلادنا واتركونا بسلام، ثم تدبروا أموركم مع وحشكم كما تشاؤون. والأفضل أن تخضعوا له وتقبلوا به كي لا يدفعكم للهرب نحو بلادنا الوادعة مرة أخرى. حتى حين انتفضتم ضد ظلمه كانت ثورتكم «ثورة فلاحين وأطباء أسنان». فلا تتوقعوا منا أن نساعدكم في شيء، ولا أن نستقبل ملايينكم الهاربة من الجحيم. إنه جحيمكم أنتم، فابقوا فيه!

ليس اللاجئون السوريون وحدهم يتامى هذا العصر الذين ضاقت بهم مجتمعات وحكومات دول اللجوء، بل مثلهم سوريو الداخل الخاضعين لشتى الاحتلالات التي لا يعنيها السكان في شيء، وأولهم الاحتلال الأسدي الذي ينظر إلى من تبقى من السوريين تحت سيطرته بوصفهم مجرد خزان للتجنيد ومشاريع للموت على جبهات القتال، ويتعامل مع أي احتجاج على سوء الخدمات الأساسية بقسوة بالغة تحت وصف الخيانة الوطنية. ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لسلطات الأمر الواقع الأخرى كقسد في شرقي الفرات، والفصائل الجهادية في إدلب وجوارها، وفصائل الارتزاق والتعفيش في الجيوب التركية.

انتهت الثورة اليتيمة بفضل أبوة فرضت عليها من قوى متعددة، ولكن هل يمكن القضاء على الشعب السوري اليتيم أو فرض أبوات متعددة عليه؟

٭ كاتب سوري

—————————–

« سوريا الثورة اليتيمة » والتمرّد على الأبد/ ديمة ونوس

عد عام على انطلاق الثورات العربية في تونس ومصر ثم ليبيا وسوريا، صدر عدد من الكتب السياسية والأدبية التي تتخذ من تلك الانطلاقة موضوعاً لها ومن « الربيع العربي » عنواناً عريضاً.

جاء معظم تلك الإصدارات هزيلاً، إذ من المبكر جداً الحديث عن ثورات متكاملة أطاحت بانظمة ديكتاتورية متجذّرة وأتت بغيرها، مع تفاوت تجربة كل بلد عن الآخر. وحدها كتب اليوميات، تحمل معنى آخر لتلك الثورات وتوثق تجارب فردية يمكن تعميمها على شريحة من الناس.

كانت للثورة السورية حصة كبيرة من تلك الكتب والدراسات لما تشكّله من استثنائية في استمرار القتل الممنهج الذي يرتكبه النظام السوري على مدى أعوام ثلاثة. ومع مرور الوقت، بات تحليل الوضع السوري أكثر تعقيداً. وباتت الإحاطة بما يجري على الأرض من جهة وعلى الصعيد السياسي من جهة أخرى، أمراً مستحيلاً. اذ لم يعد الموت دهشة يومية، بل طريقة حياة اعتادها السوريون أينما كانوا واعتادها – معهم- الرأي العام العالمي.

« منذ اندلاع الثورة السورية في آذار(مارس) 2011، منادية بالحرية والكرامة وإنهاء أربعة عقود من حكم الإستبداد، ورغم سقوط أكثر من 130 ألف قتيل (بينهم أكثر من 11 ألف طفل) وإصابة واعتقال وتعذيب وتشريد أكثر من 8 ملايين شخص (….) ورغم ملايين الصور والافلام والشهادات التي توثّق مأساة الشعب السوري، ورغم استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد مدنيين في أكثر من منطقة سورية (….) يستمرّ تلكّؤ مؤسسات « المجتمع الدولي ». هكذا يمهّد الكاتب اللبناني وأستاذ دراسات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد لكتابه الصادر حديثاً عن دار »شرق الكتاب ».

كتاب « سوريا، الثورة اليتيمة » – الصادر عن دار « شرق الكتاب »، عبارة عن « محاولة » من كاتبه، لتسليط ضوء على جوانب محدّدة من « المسألة السورية » على مقربة من الذكرى الثالثة لانطلاق « ثورة تبدو يتيمة »، يقول زياد ماجد في مقدمة كتابه مستعيراً عبارة « الثورة اليتيمة » من المثقف السوري المنفي في باريس فاروق مردم بك في وصفه للثورة السورية بعد عامها الأول.

168 صفحة، يحاول زياد ماجد عبرها، تحليل بعض جوانب الثورة السورية منذ انطلاقتها وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. وفيما يبدو الكتاب في بعض فصوله، مجرّد استعراض سريع لأحداث بارزة من عمر الثورة، فأنه في مكان آخر، يتسلّل إلى العمق ويفتش بحرص كبير على أهم إنجازات تلك الثورة في تغيير « الشخصية السورية » وفي الانقلاب على « القدر » الملتصق بشعب محكوم بعبارة « إلى الأبد ». « الثورات عبّرت عن رغبة في تملّك الزمن السياسي أو لنقل في استعادته وفي إنهاء تجميده الذي سعى إليه الحكّام ». إلا أن الثورة السورية تحديداً، تجاوزت منذ الأشهر الأولى لانطلاقتها، حلم القضاء على « أبدية اللحظة »، إذ يبدو النظام الذي روّج لفكرة « الأبد » ماضياً في قتل أبدي مرتبط بوجوده، ولن يتوقف إلا مع رحيله.

الكتاب الذي يتركّز في معظمه على استعادة مجريات الثورة في أول عامين لها، يستثير حنين القارئ إلى تلك المرحلة الصاخبة بتمرّد عام تشترك فيه معظم المحافظات السورية، وتخرج إلى الشوارع أيام الجمعة وترقص متلاصقة بعضها ببعض، مردّدة الشعارات ذاتها، محتفلة بالحرية وباقتراب النصر. تلك المرحلة التي كان الأمل فيها لا يزال متقداً، تضجّ بالحماسة، كأنّ سنوات طويلة مضت عليها. كثافة الزمن والموت الذي تعيشه معظم المناطق كل دقيقة، يجعل الإحساس بالوقت أبطأ بكثير فيعيش السوريون في الداخل خاصة تجارب تفوق الزمن وتفيض على قدرة استيعابهم لها.

في الفصل الأول من الكتاب « سوريا الأسد ودعاية الممانعة والحداثة »، يعرض زياد ماجد أطوار القمع والعنف اللذين مارسهما نظام الأسد الأب والإبن عبر عقود أربعة. وتلك الأطوار التي مرّت بها تجربة « المواطن » السوري، لا يمكن تجاهلها لفهم مجريات الثورة الحالية وآلية عمل الناشطين المدنيين والتنظيمات الإسلامية المسلحة. « نجح النظام السوري في ترويض الحياة العامة (….) ومصادرة الحيّز العام ومساحات التعبير وكل فسح التجمّع والانتظام السياسي »، مطبقاً على « النقابات والأحزاب والصحف والمثقفين وسائر قوى المجتمع المدني ».

وفي فصل « بشار الأسد، شبح الأب، و »الخيار الصيني » وأزمات الإقليم »، يذكّر زياد ماجد بما عاشته سوريا من « انقتاح سياسي » خلال الأشهر الأولى من تولّي بشار الحكم بتعديل دستوري، وما أطلق عليه « ربيع دمشق » والتراجع السريع عن تلك « الإصلاحات » المزعومة، عبر حملة اعتقالات طالت مفكرين ومعارضين وإغلاق المنتديات السياسية فظهر « شبح الأب ليحكم من جديد ». وهذا ربما ما يفسّر انعزال النخبة بعد انطلاق الثورة السورية. والانعزال لا يعني الوقوف ضدها بطبيعة الحال بل الارتباك أمام مبادرات جيل جديد لم تتمكّن القبضة الأمنية منه بعد وذاكرته لا تزال نقية وطازجة، وتواصله مع العالم الخارجي أكثر مرونة.

يمرّ زياد في كتابه الأخير هذا، على البعد الطائفي في مسار بناء نظام الأسد لمؤسساته الأمنية والعسكرية والقطاع العام. وفي هذا المرور أيضاً، أهمية كبيرة لفهم النقمة التي ينظر فيها الكثير من « العلويين » في ذاكرتهم الجمعية لأبناء المدن الكبرى « السنّة ». « شهدت سوريا عملية تحويل « الجماعة العلوية » إلى طائفة سياسية عبر خطاب يربط « الديني » بـ « السياسي » وعبر تأسيس جمعيات تعبئة دينية مثل « جمعية المرتضى » لجميل الأسد (شقيق الرئيس الراحل)، وعبر إحياء النقمة على المدينة بوصفها تاريخاً من الاستغلال لابناء الريف، إضافة إلى تنسيب ألوف شباب الطائفة إلى الجيش وأجهزة المخابرات ». انطلاقاً من هذه الفكرة الجوهرية، يمكننا القول إن دفاع النظام عن نفسه هو دفاع طائفي أكثر من كونه سياسيا وإن حربه ضد الشعب والثورة هي حرب طائفية ضدّ « الأكثرية السنّية ». ومنذ أن تم سحق الإخوان المسلمين بين عامي 1979 و1982، تمّ توريط الطائفة العلوية في « سحق السنّة ». وما يحدث اليوم، ليس سوى امتداد لتلك الحرب الطائفية المستترة تحت شعارات علمانية الدولة. ما يجعل المرحلة الانتقالية أصعب وأشد تعقيداً.

يتعرّض زياد ماجد أيضاً إلى غياب المجتمع السوري لسنوات طويلة في السجون وأقبية المخابرات والمنافي أو في عزلة فرضها انحسار التعامل الدولي مع المجتمع السوري خارج إطار شخص الأسد. لأنها ببساطة « سوريا الأسد » وكل السوريين هم نسخ متشابهة تعيش تحت ظلّه وفي مملكته. « سوريا كانت إذاً عشية العام 2011، عام انطلاق ثورتها، بلداً يبدو للخارج بلا ناس « عاديين ». بلا دماء ودموع وسجون، وبلا مجتمع متنوّع ومتعدّد ومليء بالتناقضات ». وتلك العزلة التي كان يعيشها السوري طوال عقود جعلته أيضاً معزولاً عن محيطه. وقد تكون إعادة الثقة بين السوريين من بين أهم إنجازات الثورة. إعادة بناء الشخصية السورية في مسارها الطبيعي وإعادة الحياة إلى العلاقات بين الناس بعيداً من الخوف والشكوك والحسابات. وأيضاً كان لها فضل في إبراز شريحة من السوريين كانت مغيبة ليس من قبل النظام فحسب بل من قبل النخبة « المقدسة » ذاتها.

يقول زياد ماجد إن « السوريين استعادوا بعد انطلاق تظاهراتهم القدرة البديعة على التعبير ». وربما لم يستعيدوها بقدر تمرّدهم على لغة « ثقافية » سادت لسنوات طويلة. فصارت العبارة أضيق وأعمق وأكثر إيجازاً ومباشرة. واللغة تطورت وتخففت من دلالاتها بفضل الأنترنت وجيل من الشباب يعبّر عن نفسه وعن أحلامه متحرّراً من الخطابة ولغة الإيحاء.

ومن الأفكار التي يوردها في كتابه، التي تبحث عميقاً في التبدل الذي أحدثته الثورة في الشخصية السورية وفي تبدّل الطقوس المتعارف عليها، فكرة التماهي في الموت من جهة والاحتفاء به كدلالة على استمرار الثورة والتصميم على اقتلاع عائلة الأسد من جهة أخرى. إذ لم يعد لكلّ ميت جنازة تردّد فيها خصاله. « إذ كيف لمئة شخص أردتهم السكاكين أو البراميل المتفجرة في ساعات معدودة أن يحتفى بهم واحداً واحداً في حين أنهم تماهوا وتوحّدوا في ساحة الموت وميعاده ».

« مع توقف العنف أو « إبرام الصلح »، يختفي القتلة مجهولو الوجوه بين الناس ولا يعرف كثرة خارج دوائرهم ما فعلوا. وإن نالت المحاكمات من بعضهم، يتحوّل الباقون إلى « مواطنين عاديين » أو يحملون في دواخلهم ذكريات وأمراضاً وأسراراً قد يطويها النسيان »، يقول زياد ماجد في طرحه للمخاوف على مستقبل سوريا على الصعيد الاجتماعي. وهو أمر يستحق التأمل والكثير من الجهود للإحاطة به. لتجنّب الانتقام والحقد والكراهية والعودة من جديد إلى الشك بالآخر كاحتمال قاتل بعد أن كان طوال عقود احتمال عنصر مخابرات واشٍ.

كتاب يستحق القراءة عن ثورة « يتيمة » بالفعل، تخلّى عنها الأصدقاء بقدر التخلي الذي تعرضت له من الأعداء. ثورة لم تكتمل ولا تزال الدماء تنزف منها والعالم يتفرّج وربما يستمتع بالفرجة

لتحميل الكتاب من الرابط التالي