الشبح وقصص أخرى/ إنريكي أندرسون إمبِرت

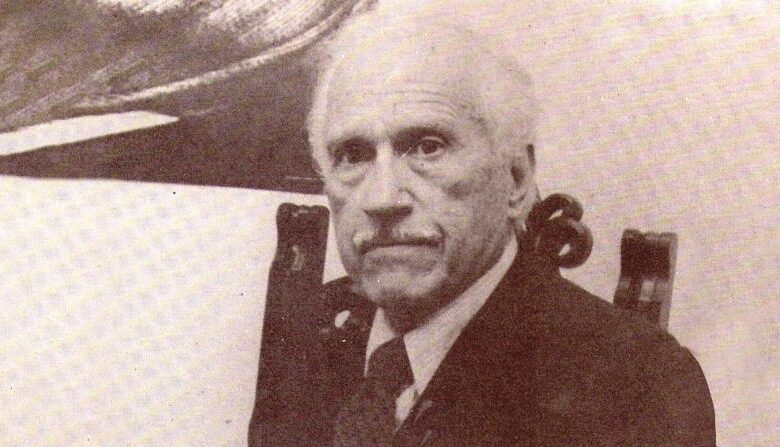

إنريكي أندرسون إمبِرت Enrique Anderson-Imbert (1910-2000) روائي وقاص وناقد أدبي أرجنتيني. درس البيولوجيا والفلسفة وكان محاضرًا في الجامعة الوطنية في كويو ولاحقًا في الجامعة الوطنية في توكومان. وفي الوقت ذاته عمل كصحافي في القسم الأدبي لصحيفة “لا بانغوارديا” في بوينس أيرس. كما حصل لاحقًا على إجازة في الفن من جامعة هارفارد وعين أستاذًا للأدب الإسباني في الجامعة نفسها وبقي يشغل هذا المنصب حتى تقاعده عام 1980. له عدة روايات من أهمها: “سهر” 1934، “فرار” 1953، “استحضار الظلال في المدينة الهندسية” 1989، “الشكل الجيد للجريمة” 1998، و”قصة وردة جورية ونشأة قمر”. كما أن له العديد من المجموعات القصصية منها: “الجانب الآخر من المرآة” 1956، “ساعة الرمل” 1995، “إجماع اثنين” 2000، و”إجماع ثلاثة” 2002. وقد حاز على العديد من الجوائز كـ”جائزة البلدية للآداب” و”جائزة القلم الفضي” عن القصة القصيرة في بوينس أيرس، وقد تمّت ترجمة أعماله إلى لغات عديدة، منها العربية والإنكليزية.

ساهمت أعمال أندرسون في تجديد المشهد الأدبي الأرجنتيني، مبتعدًا عن واقعية القرن التاسع عشر لصالح الخيال والعمق الفكري بلغة أكثر ثراء ومرونة. وكان نتاجه الأدبي المبكر كافيًا لجعله واحدًا من الآباء المؤسسين للواقعية السحرية التي تبعها فيما بعد ميغيل أنخِل أستورياس وألِخو كاربِنتيير وغابرييل غارثيّا ماركيز، نجوم الطفرة الإبداعية للواقعية السحرية في الأدب الإسباني والأميركي اللاتيني.

[ترجمة وتقديم: مها عطفة]

——————————–

القبلة

قررت ملكة إحدى بلدان الشمال النائية حانقةً الانتقامَ من الإسكندر الكبير لأنه رفض حبها. وكان لديها ابنة من عبد لها غذّتها على السم. كبرت الطفلة، فاتنةً وقاتلة، تحملُ في شفتيها الموتَ لمن يقبلهما. أرسلتها الملكة إلى الإسكندر كزوجة؛ ولدى رؤيته لها أصابه الوجد بالجنون وأراد تقبيلها على الفور. لكن أرسطو، أستاذه في الفلسفة، اشتبه في أن الفتاة كانت طعمًا سامًا، وكي يتأكد من الأمر، جعل مجرمًا محكومًا بالإعدام يقبلها، وما أن قبلها حتى وافته المنية وهو يتلوّى من الألم.

لم يكن السبب الذي منع الإسكندر من تقبيل الفتاة هو أنها كانت تنضح سمًا بل أن رجلًا آخر تجرّع من هذا الكأس.

—————————–

جناحان

عندما كنت طبيبًا في أوماواكا، أتوني في مساء أحد الأيام بطفل شُجَّ رأسه إثرَ وقوعه عن حافة تل. وعندما خلعتُ عنه المعطف كي أعاينه رأيت جناحين. تفحصتهما: كانا سليمَين. وحالما صار بإمكان الطفل أن يتكلم سألتُه:

– لماذا لم تطر يا بني عندما شعرت بأنك تقع؟

أجابني:

– أطير؟ أتريد أن يضحك الناسُ عليّ؟

——————————

الطوفان

أمر زيوس كلًا من عوليس وبوسيدون بإغراق الأرض بغية تحسين الجنس البشري.

هطل وابل من الأمطار، وتلاقت البحار والأنهار، وانغمرَت المدن الضخمة.

بنى الناسُ الزوارق والقوارب ليحتموا بها. وكانوا يلمحون في قاع المياه سقفَ منازلِهم، وهم على ثقة بأنهم ذات يوم سيتمكنون من العودة إليها. في هذه الأثناء، كانوا يجدِّفون فوقَ بساتينِهم ويغطسون لقطف التفاح؛ ويصطادون الأسماك التي كانت تتحرك كالطيور في أعالي أغصان أشجار الجوز.

ثمّ، وقبل أن يعيد زيوس الأمور إلى نصابها، اندفعت حوريات البحر مسرعة من كل مكان مغتنمةً هذه الفرصة الفريدة كي تجوب بعيون مذهولة الشوارعَ المغمورةَ، حيث سارَ الرجالُ الخرافيون.

—————————

الشبح

أدرك أنه مات للتو، عندما رأى جسدَه، كما لو أنه لم يكن جسده بل لمثيل له، وقد خرّ على الكرسي وجرَّها معه بسقوطه. كانت الجثة والكرسي ُملْقَيَين على السجادة وسط الغرفة.

إذًا كان هذا هو الموت؟

يا لها من خيبة أمل! كان في نفسِه أن يعرف كيف يتمّ العبور إلى العالم الآخر! واتّضح أنه لا يوجد أيّ عالم آخر! كثافةُ الجدران نفسُها، المسافةُ ذاتُها بين قطعة الأثاث والأخرى، وطَرقُ المطرِ على السقف هو ذاته. وخصوصًا، كم هي الأشياءُ، التي لطالما اعتقد أنها أصدقاء له، لا مباليةٌ وغير مكترثة بموته!: المصباح المُنار، والقبعة على الشماعة… كل شيء، كل شيء كان على حاله. فقط الكرسي مقلوب وجثمانه يواجه السقف.

انحنى ونظر إلى نفسه في جثمانه كما اعتاد أن ينظر إلى نفسه في المرآة من قبل. يا له من عجوز! وما أغلفة اللحم البالي تلك! فكر: “لو كان باستطاعتي أن أفتح له جفنَيه، لربّما أضفى ضوءُ عينيَّ الأزرق نبلًا على الجسدِ مرةً أخرى”. إذ بدون النظرة، كان الخدان والتجاعيد والفتحات المشعرة للمنخرين، والسنَّين الأصفرَين اللذَين يعضّان على الشفة الميتة، تكشفُ له حالتُه الكريهة كحيوان ثديي.

– الآن بعد أن صرت أعلم أنه لا يوجد ملائكة ولا هاوية على الطرف الآخر، فإنني سأعود إلى مسكني المتواضع.

وبروح معنوية عالية، اقترب من جثمانه – قفص فارغ- كي يدخلَه ويحييه من جديد.

كم كان من السهل فعل ذلك! لكنه لم يستطع. لم يستطع لأن الباب انفتح في تلك اللحظة بالذات ودخلت زوجته مندفعة وقد روّعها الصوت الذي أحدثه سقوط الكرسي والجسد.

صاح لكن بدون صوت:

– لا تدخلي!

لقد فات الأوان. ارتمت المرأة فوق زوجها وانهالت بالبكاء عليه عندما أدركت أنه مات.

صرخ بدون صوت:

– اسكتي! لقد أفسدت الأمر برمته!

يا له من حظ عاثر! لماذا لم يخطر بباله أن يقفل على نفسه بالمفتاح في أثناء ما حدث. الآن، مع وجود شاهد، لم يعد باستطاعته أن ينبعث؛ لقد مات، مات بالتأكيد. يا للحظّ التعيس!

راقب زوجته التي كاد يغشى عليها فوق جثمانه بينما بدا أنف جثته مثل قيدوم سفينة بين أمواج شعرها. اندفعت بناته الثلاث يتسابقن كما لو كن يتقاتلن على حلوى، ثم توقّفْنَ فجأة، وشيئًا فشيئًا اقتربن. بعد هنيهة كن جميعًا يبكين الواحدة منهنّ فوق الأخرى. بكى هو أيضًا وهو يرى نفسه هناك على الأرض، لأنه أدرك أن الموت والحياة سواء، لكنه وحيد، أكثر وحدة بعد موته.

غادر الغرفة حزينًا.

إلى أين سيذهب؟

لم يعد لديه أمل في حياة خارقة للطبيعة بعد الموت. لا، لم يكن يوجد أي لغز.

وراح ينزل الدرج، درجةً درجة بأسى شديد.

توقف عند صدَفة الدرج. لقد أدرك للتو أنه، رغم أنه ميت وقد شبع موتًا، كان ما يزال يتحرك كما لو كان لديه ساقان وذراعان. اختار كمنظور له الارتفاع ذاته حيث كانت عينا جسده. محض عادة. ثم أراد أن يجرب المزايا الجديدة وبدأ بالطيران عبر منحنيات الهواء. الشيء الوحيد الذي لم يستطع فعله هو المرور عبر الأجسام الصلبة ذات الكثافة الشديدة التي يصعب اختراقها كما هي العادة. كان يرتطم بها. لا يعني ذلك أنه تألم؛ لم يستطع المرور من خلالها وحسب. ما زالت الأبواب والنوافذ والممرات وكل القنوات التي على الإنسان أن يفتحها كي يعبر، تفرض توجيهاتها على طيرانه. كان قادرًا على التسلل عبر ثقب المفتاح، لكن بشق النفس. هو، الميت، لم يكن نوعًا من الفيروسات القادرة على التسلل والتي يوجد لها معابر دائمًا؛ لم يكن بمقدوره أن يمرّ إلا من الشقوق التي يراها البشر بعيونهم. هل حجمه الآن بحجم بؤبؤ العين؟ مع ذلك، شعر مثلما كان يشعر وهو على قيد الحياة، بأنه غير مرئي، أجل، لكن ليس بدون جسد. لم يعد يريد الطيران، وهبط ليستعيد أبعاد قامته البشريّة على الأرض. احتفظ بذكرى جسده الغائب والوضعيات التي اتخذها في كل حالة والمسافات الدقيقة حيث سيكون جلده وشعره وأطرافه. وهكذا استحضر هيئته من حوله؛ وأدخل نفسه في المكان الذي كان من قبل موضعًا لبؤبؤَيه.

في تلك الليلة، سهر إلى جانب جثمانه مع زوجته. ودنا من أصدقائه واستمع إلى أحاديثهم. لقد شاهد كل شيء. حتى اللحظة الأخيرة عندما أحدثت تربة المقبرة صدى كئيبًا على تابوته وغطته.

لطالما كان رجلًا منزليًا. من مكتبه إلى البيت ومن البيت إلى مكتبه. ولا شيء سوى زوجته وبناته. لم يكن السفر يغويه. فضّل أن يتظاهر بالجلوس على الكرسي القديم والتمتع بسلام عائلته.

وسرعان ما استسلم لعدم قدرته على إيصال أي إشارة تدل على وجوده لهم. واكتفى بأن ترفع زوجته عينيها إلى أعلى الحائط وتنظر إلى صورته.

كان يحزن أحيانًا لأنه لا يقابل ميتًا آخر في جولاته ليتبادل معه الانطباعات. لكنه لم يكن يشعر بالملل، لأنه يرافق زوجته إلى كل مكان ويذهب مع الفتيات إلى السينما.

في الشتاء مرضت زوجته، فتمنى لو أنها تموت. كان يأمل أنها إن ماتت، فإنّ روحَها ستأتي لتؤنسه. ماتت زوجته، لكن روحها كانت غير مرئية له كما كانت لليتيمات.

عاد وحيدًا مرةً أخرى، أشدّ وحدة، لأنه لم يعد قادرًا على رؤية زوجته. كان يواسي نفسه بفكرة أن روحها إلى جانبه، ويفكر أيضًا ببناتهما المشترَكات. هل ستنتبه زوجته إلى أنه كان موجودًا هناك؟ أجل… بالطبع! لم يكن هناك شك. كان ذلك من الطبيعي جدًا.

إلى أن شعر في يوم من الأيام لأول مرة منذ وفاته بهذا الإحساس بالما وراء والغموض الذي كثيرًا ما أفزعه عندما كان على قيد الحياة؛ ماذا لو كان المنزل بأكمله مأهولًا بظلال الأقارب البعيدين والأصدقاء المنسيين والمتلصّصين الذين يمضون أبديتهم في التسلية بالتجسس على الفتيات اليتيمات؟

ارتجف اشمئزازًا كما لو أنه أدخل يده في كهف ديدان. أرواح وأرواح، مئات من الأرواح الغريبة تنزلق فوق بعضها البعض، معميّة عن رؤية بعضها البعض، لكن عيونها الخبيثة مفتوحة على الهواء الذي تتنفسه بناته!

لم يقدر أبدًا على التعافي من هذا الشك، رغم أنه مع الوقت تمكن من ألا يبالي: ما الذي كان سيفعله! تكفلت نسيبته بالفتيات اليتيمات. هناك شعر وكأنه في منزله مرة أخرى. ومضت السنوات. رأى بناته الثلاث يمُتن عازباتٍ الواحدة تلو الأخرى. وبهذا، أُخمدت إلى الأبد نارُ الجسد تلك التي تستعر في عائلات أخرى أكثر وفرة كالنار في الهشيم.

لكنه كان يعلم أن عائلته ما زالت منتصرة في العالم اللا مرئيّ للموت، وبأنهم جميعًا، حبًا بتخمين الأمر معًا، عاشوا في المنزل نفسه، متشبثين بنسيبته مثل غرقى يتعلقون بالقشة الأخيرة.

ماتت نسيبته أيضًا.

اقترب من التابوت حيث سهروا على جثمانها، نظر إلى وجهها، الذي كان ما يزال مرآةً للّغز، ثم بكى وحيدًا وحيدًا، كم كان وحيدًا! ما عاد هناك أي أحد في عالم الأحياء يشدّهم جميعًا بقوة المعزّة. ما عاد هناك أي إمكانية للالتقاء في أي نقطة من الكون. لم يعد هناك أمل. لا بدّ أن أرواح زوجته وبناته موجودة هناك بين الشموع المشتعلة. قال لهنّ وداعًا وهو على علم بأنهنّ لن يستطعن سماعه، ثمّ خرج إلى الفناء وطار عاليًا في الليل.

المترجم: مها عطفة

ضفة ثالثة