“تشات جي بي تي” لن يكون “وادي عبقر” القرن 21/ سامر أبوهواش

مشهورة قصة (أسطورة؟) أبي نؤاس مع معلمه خلف الأحمر، حين استأذنه لقول الشعر، فطلب إليه خلف الأحمر أن يحفظ ألف مقطوعة من الشعر، وحين حفظها وألقاها على مسامعه، أمره الأحمر بأن ينساها قبل أن يجيزه لقول الشعر.

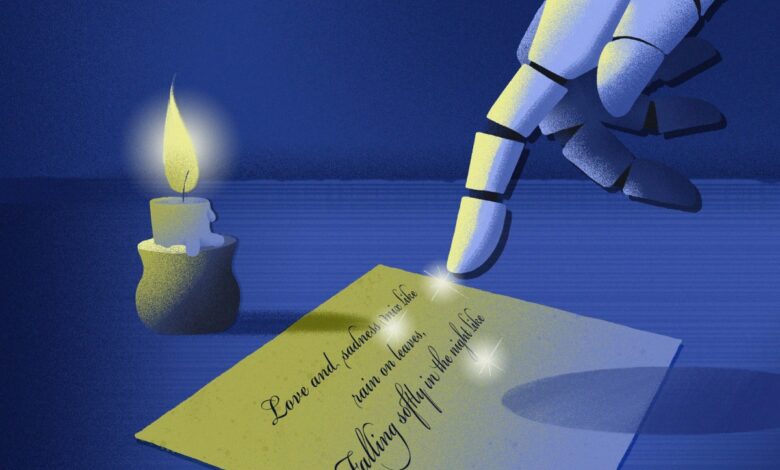

تذكرت هذه القصة خلال استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، “تشات جي بي تي”، حيث طلبت منه، بداية بالإنجليزية، ثم بالعربية، كتابة قصيدة تتضمن مجموعة من المفردات اخترتها سلفا له. وعلى عكس ما يتواتر عن أخطاء البرنامج الفادحة في مجالات الأرقام والعلوم، بدا واضحا أنه يستطيع “إنتاج” قصيدة، بالفعل. ولا أبالغ إن قلت إن القصيدتين (العربية والإنجليزية)، والمكوّنتين من مقاطع عدّة تتخذان نموذجا لهما القصيدة الموزونة الإنجليزية (أما بالعربية فتبدو أقرب إلى الترجمة، إذ يبدو أن لا نموذج معتمدا بعد)، ليستا أسوأ بكثير من أطنان الشعر الذي تحفل به خصوصا منصات التواصل الاجتماعي. لكنّ السؤال يبقى: هل ما أنتجه البرنامج هو شعر حقا؟

الإجابة بالطبع: لا.

بين قصيدتين

بدا لافتا بالنسبة إليّ، أن البرنامج ارتبك حين طلبت منه كتابة قصيدة بالعربية تتضمن مفردات: “ليل، حزن، صباح، فرح، بيت وغابة”، وظلّ متوقفا عند الكلمات الأولى: “يا ليل الحزن، بي…”. وبعد محاولات لم تنجح في تجاوز هذه الكلمات لأكثر من عشر دقائق، قمت بتبديل الكلمات، فجعلتها “اكتب قصيدة فيها بيت، حب، فرح، ضوء، سماء”، فأنتج البرنامج خلال ثوان قصيدة سمّاها بنفسه “قصيدة الحب السماوية”. لا بأس بمشاركة هذه القصيدة هنا، إذ لعلها تكون أول قصيدة عربية يكتبها هذا البرنامج، وقد جاءت من أربعة مقاطع:

في ذاك الليل الهادئِ الجميلِ

وأنا أسيرٌ في أفكاري الدَّليلِ

إذ تعالى بيتٌ في قلبي ينبضُ

بأنغامِ الحبِّ والفرحِ المُفتَرِضِ

وفجأة أشرقَتْ سماءٌ بأنوارٍ

تداعبُ الفؤادَ وتشعُّ في الأذهانِ

وفي ضوئها الناعمِ العذبِ الرائعِ

تحوّلتْ الأحلامُ إلى واقعٍ تراهُ الأعيانِ

فما أجملَ هذا الحبِّ الذي يسكُنُ

في قلبي ويسري في شراييني

وما أروعَ هذا الفرحِ الذي يغمُرُ

روحي ويجعلُها ترتقي إلى السَّماءِ المحيطةِ بيني

فليسَ هناكَ أجملُ من هذا الضَّوءِ

الذي ينيرُ دروبَ الحياةِ المضيئةِ

ويشعُّ بالأملِ والتفاؤلِ

ويزرعُ في القلبِ السُّرورَ والسَّعادةِ.

حتى لو أخذنا “القصيدة” أعلاه على بساطتها و”آليتها”، سنجد فيها كلمات وتعابير لا يمكن استخلاص معنى منها ولا صورة شعرية، مثل “وأنا أسيرٌ في أفكاري الدليل” أو “الفرح المفترض” (بكسر الراء) أو “السماء المحيطة بيني” أو “ينير دروب الحياة المضيئة”، وهذا أقرب ما يكون إلى التعامل مع روبوت بدائي لا يزال يتهجّى لغة (الشعر) لا قبل له بها.

أما القصيدة التي طلبتها من البرنامج باللغة الإنجليزية، فلا تتضمن مثل المشكلات الواضحة التي تتضمنها زميلتها العربية، وقد أعطاها البرنامج عنوان “قصيدة حب ليلة ماطرة”، وهذا نصها بالإنجليزية:

Love and sadness mix like rain on leaves

Falling softly in the night like whispered grieves

Trees sway in the wind, their branches low

A sight to behold, like the ebb and flow

The table stands still, a silent witness

To the emotions that spill, like an endless bliss

With each drop of rain, love and sadness unite

In a dance that’s both pain and pure delight

The night is dark, but the rain brings light

Cleansing the soul with its misty might

Trees stand tall, like sentinels of the heart

Guiding us through the storms that tear us apart

And so the rain keeps falling, night after night

A reminder of love that’s both beautiful and bright

The table remains steadfast, a symbol of hope

That through the rain and sadness, love can cope

هذه القصيدة المنبثقة من مئات آلاف القصائد المخزنة في ذاكرة البرنامج، تحمل السمات المدرسية نفسها للمثال السابق بالعربية، بمعنى أنها تستند إلى ما هو قائم ومعروف ومألوف، لكنها تظلّ أكثر تماسكا وخلوا من المشكلات الواضحة التي تحتوي عليها النسخة العربية. سأترجم هنا المقطعين الأولين من القصيدة، لتوضيح الفكرة أكثر:

الحب والحزن يتمازجان كقطرات المطر على وريقات الشجر

عندما بنعومة تهطل ليلا مثل أسى يُهمس

الأشجار تتمايل في الريح، منخفضة الغصون

منظر يأسر العين كالمد والجزر

الطاولة تقف بسكون، شاهدة صامتة،

على المشاعر المنسكبة مثل نعمة أبدية

مع كل قطرة مطر يتّحد الحبّ والحزن

في رقصة فيها الألم والمسرة الخالصة

بالمقارنة بين القصيدتين المنتجتين آليا، فإن الخلل الواضح في القصيدة العربية (السذاجة المدرسية، المباشرة، فقر المخيلة، الفشل حتى في إنتاج الإيقاع الذي نجده سلسا في القصيدة الإنجليزية)، يعود على الأرجح إلى الخلل الذي تعاني منه العربية عموما في علاقتها بالإنترنت والترجمة الآلية. ففي حين قطعت اللغات الأوروبية المختلفة واللغة الإنجليزية، مسافات كبيرة في تطوير الترجمة الآلية والوصول بها إلى حدّ الكمال عبر مختلف الشركات والبرامج (بما في ذلك غوغل)، لا يزال أمام اللغة العربية الكثير من النواقص والثغر، في ظلّ غياب الشركات التي تتنكّب مشاريع كبرى في هذا المضمار، ونقص الشراكة مع المطورين العالميين من أمثال غوغل.

يضاف إلى ذلك بالطبع، النقص الفادح في المحتوى العربي على الإنترنت، وهو نقص يتفاقم خصوصا في حالة الفنون والآداب، حيث لا يشكل المحتوى العربي، الموثوق به على الأقل، في ما يتعلق بتراث العرب وأشعارهم ونتاجهم الأدبي والفني، سوى نسب لا تكاد تذكر من المحتوى الموجود عالميا على الإنترنت. من هنا، فإن أيّ محاكاة آلية تعتمد في النهاية على الخزين والتفاعل والتجارب المتراكمة، ستجد نفسها مربكة تماما لدى إنتاج نص عربي، وستكون النتيجة نصوصا ركيكة كالذي أوردناه أعلاه.

هذه المعضلات تظلّ تواجه، بالعربية، النصوص العادية، بما في ذلك المقالات الأكاديمية والأبحاث والدراسات العلمية والمقالات الصحافية، التي يمكن تداركها بمزيد من الجهود والاستثمارات التي من شأنها تقليص الفجوة مع بقية العالم. أما الأدب، والشعر خصوصا، فيظلّ مسألة أخرى، ويظلّ إمكان إنتاجه عبر برامج الذكاء الاصطناعي، مسألة دونها عقبات تكاد تطاول جوهر التجربة الإنسانية، أو ما تسميه فرجينيا وولف “الروح”، تلك التي من دونها لم تتصور الكاتبة، في الربع الأول من القرن العشرين، إمكان كتابة أدب يستطيع التعبير عن العالم المتحول يوما بعد يوم، خارج الأعراف والتقاليد السائدة.

شيطان الشعر

عادة ما تُروى قصة أبي نؤاس وخلف الأحمر التي ذكرتها في بداية هذا المقال، لتؤكد وتشرح سمتين تبدوان متناقضتين: الأولى هي أن الشاعر، لكي يأتي بالجديد، لا بدّ من أن يكون عارفا بالقديم، ملما بشعر أسلافه من الشعراء، أي أن يمتلك ذاكرة وقدرة على الحفظ، تكون بمثابة البوصلة بالنسبة إليه للوصول إلى صوته الخاص. أما السمة الثانية، فهي أن الشاعر لا بدّ من أن يكون مطبوعا على الشعر، متمتعا بالفطرة الشعرية التي تمنح صوته خصوصية وتفردا. السمتان تلتقيان إذا، عند نقطة واحدة، هي نقطة التقاء النقيضين ظاهريا: الفطرة والصناعة، أو سمّهما التجربة والموهبة، أو اختصارا الطبع والتطبع.

مثل هذا اللقاء لم يكن يوما شرطا، خصوصا في كتابة الشعر، إذ أحيانا تكفي الفطرة، تلك التي كانت العرب تسميها “شيطان الشعر”، في إشارة إلى الملغز والسحريّ والإلهامي في العملية الشعرية، لقول الشعر وكتابته. ذلك الملغز الغامض هو الذي خلق عند العرب أسطورة “وادي عبقر”، ذلك الذي يعرّفه “لسان العرب” بأنه “موضع تزعم العرب بأنه من أرض الجنّ… ثم نسبوا إليه كلّ شيء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعته وقوته فقالوا عبقري”.

أمام هذا العجب أو الذهول أو اللغز الذي اسمه الشعر، جعل العرب الأوائل لشعرائهم شياطين تختص بكل منهم، فكان لكلّ منهم، بحسب تلك الأساطير، قرين أو صاحب من الجنّ، ومنهم “لافظ بن لاحظ” صاحب امرئ القيس و”هبيد بن الصلادم” صاحب عبيد بن الأبرص و”هاذر بن ماهر” صاحب النابغة الذبياني، بين أصحاب وشعراء آخرين يذكرهم كتاب “جمهرة أشعار العرب” لأبي زيد القرشي.

ولنا في شعراء معاصرين مثل رامبو والماغوط، وفي الكثير من تجارب ما يسمّى “الدفق الشعري” كما عند بعض شعراء “جيل البيت” في أميركا، والشاعر بوب كوفمان، وحتى بعض تجارب السوريالية، وما سمّي إبان الحداثة وما بعدها بالمصادفة و”الحدوثية” Happening الإبداعية، أمثلة كافية على أهمية دور الفطرة، بما فيها المصطنعة (أي التي تعمل على تفجير الكتابة بصورة تبدو عفوية لكنها عمليا قائمة على نماذج وتجارب سابقة)، في العمل الإبداعي.

النموذج واللغز

ما نجده في برامج الذكاء الاصطناعي، مثل “تشات جي بي تي”، هو تماما “النموذج” الذي يفترض أن يكون قادرا على التكاثر والتوالد والخلق، بناء على ما تم تحفيظه للبرنامج من معلومات واحتمالات تكاد تكون لا متناهية، وأيضا بناء على تفاعل الذكاء الاصطناعي مع المستخدم و”تعلمه” منه. لكنّ ما يظلّ ناقصا في هذه المعادلة هو ذلك “الشيطان”، تلك اللحظة الشعرية السحرية، أو ما يسمّيه خورخي لويس بورخيس عن حق “لغز الشعر”، وهذا الأخير هو عنوان المحاضرة الأولى من محاضراته الستّ عن الشعر التي صدرت في كتاب حمل عنوان “صناعة الشعر” (ترجمه إلى العربية الراحل صالح علماني عن دار “المدى”).

أبقى قليلا مع الأرجنتيني بورخيس، الذي لم يجد سوى التواضع مدخلا لنقاش سرّ الشعر، وعلى الرغم من أنه كان يربو على السبعين حين ألقى محاضراته تلك، لم يجد حرجا من الاعتراف بأنه ليس لديه ما يقدّمه سوى الشك حين يتعلق الأمر بكيفية ولادة الإبداع، ليضرب في سياق حديثه مثلا دالا مشتقا من الفيلسوف الأيرلندي جورج بيركلي (الأسقف بيركلي) (1685-1753) الذي كتب يقول: “إن طعم التفاحة ليس في التفاحة نفسها، فالتفاحة بذاتها لا طعم لها، ولا في فم من يأكلها، وإنما هو في التواصل بين الاثنين”.

كان بورخيس بكلامه هذا يضيء على مسألة جوهرية في العملية الإبداعية، وهي اللغز أو السرّ أو السحر من جهة، واللقاء أو التواصل بين الإبداع ومتلقيه (الذي قد يكون المبدع نفسه أحيانا). أما في حالة برامج “التعلم الذاتي” أو الذكاء الاصطناعي، فسنجد دوما أن عنصر اللغز هو الغائب، وأن الساحة كلها يحتلها “الحفظ” و”التعلم” و”المحاكاة” و”النسخ”.

فرانكنشتاين وبروميثيوس

مثل هذا النقاش يفتح الشهية على العديد من الأسئلة، التي تتمحور جميعها حول لغز الخلق، وهل يستطيع الإنسان خلق “روح” أو بثّها في ما لا روح فيه؟ الروائية الإنجليزية ماري شيلي (زوجة الشاعر الكبير بيرسي شيلي) طرحت باكرا هذا السؤال في روايتها الشهيرة “فرانكنشتاين أو بروميثيوس المعاصر” (1818) التي يعدّها كثر أمّ ما بات يعرف اليوم بأدب “الخيال العلمي”. ومن المعلوم أن بطل الرواية فيكتور فرانكنشتاين هو العالم الشاب الذي يستعين بالعلم لصنع إنسان (أسطورة بروميثيوس)، وبالفعل يتمكن من ذلك بعد سنتين من التجارب الشاقة وباستخدام تقنيات علمية لا تفصّل شيلي في شرحها، فيخلق رجلا يتمتع بجميع الأعضاء الحيوية، بل ويمتلك المشاعر ويستطيع التحدث والتفكير والتحليل، لكنه في النهاية لا يصبح إنسانا بالفعل، ولا يُقبل اجتماعيا بهذه الصفة، مما يجعله يلجأ إلى الانتقام والسعي إلى قتل كلّ من يحبهم “خالقه” فرانكنشتاين.

المفارقة أنه إلى يومنا هذا، يعتقد معظم الناس أن فرانكنشتاين هو اسم “المسخ” وليس الكائن الذي خلقه، وجميع أفلام “الرعب” التي اقتبست من هذه الرواية تحمل هذا الاسم أيضا، ربما لأن المسخ” الحقيقي في النهاية، والمرعب حقا، هو العالم الذي قام بمثل هذه التجربة، وليس الكائن المسكين الذي ولد منها.

هوكني والآيباد

لعل النار (الشغف؟) التي لم يستطع بروميثيوس -شيلي (فيكتور) سرقتها من جبل الأولمب لخلق “إنسان” اعتمادا على المعادلات العلمية والتطور التقني، استطاع الرسام البريطاني ديفيد هوكني سرقة قبس منها على الأقل. فهو من أوائل الفنانين الذين رأوا فرصة في التكنولوجيا، بدلا من أن تكون تهديدا، ومنذ منتصف الثمانينات استخدم برنامج الكومبيوتر “باينت بوكس” وطوّعه لإنتاج أولى لوحاته الرقمية، وصولا إلى استخدام “الآيباد” و”الآيفون”، وقد أقام هوكني معارض بأكملها على لوحات منتجة رقميا. لا أحسب أن هوكني الذي تنتمي موضوعاته إلى عالم الرسم الكلاسيكي من مناظر طبيعية وبورتريهات، وليس إلى مفردات العصر التكنولوجي، كان ليتصالح باكرا مع برامج الكومبيوتر لو لم يسبقه آندي وارهول ومن جاء بعده من فناني “البوب آرت” إلى فكرة “إنتاج” العمل الفني ونسخه واستنساخه في ما سماه “المعمل” الذي كان له مساهمة كبيرة في تحويل الفنّ إلى “سلعة” جماهيرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

لكنّ ما تجدر ملاحظته في تجربة هوكني، ربطا بـ “تشات جي بي تي”، وإمكان إنتاج الشعر (والأدب والفن عموما) أن الفنان في نهاية المطاف لم “يطلب” من برنامج الكومبيوتر إنتاج لوحة، فقال للبرنامج مثلا: “أعطني منظرا طبيعيا يتضمن بحيرة وأشجارا وعصافير”، بل إنه استخدم رقعة الألوان والخطوط والريش الرقمية، ليقوم بإنتاج لوحته وتضمينها رؤيته وتجربته ومفرداته الخاصة، ليحصل في النهاية على عمل أصلي بالكامل، بصرف النظر عن طبيعة الأدوات التي استخدمت في إنتاجه.

وهذه، أي تجربة هوكني الناجحة، هي أقرب ما يمكننا الركون إليه في مسألة العلاقة الإيجابية بين التكنولوجيا والفن، وهي علاقة ربما يتبين خلال سنوات قليلة أنها غير مستحيلة تماما في مجال الأدب كذلك، شريطة أن يتوفر لها العنصر الأساس، وهو الكاتب، وأن تتوفر لهذا الكاتب المقدرة على تسخير التكنولوجيا في العملية الإبداعية، لا أن ينتظر أن يأتي له الذكاء الاصطناعي بنار بروميثيوس لكي يتمكّن من بثّ الروح في نصوصه.

المجلة

———————————–

ما سر ضعف المحتوى العربي في برامج الذكاء الاصطناعي؟ “شات جي بي تي” يجيب/ عبد القادر الكاملي

مع التقدم المثير الذي يحرزه الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) في إنشاء الصور والأصوات والنصوص وأخيراً الفيديو، تزداد أهمية تنمية المحتوى العربي على “الويب” نظراً لأن هذا يؤدي إلى رفع مستوى الذكاء الاصطناعي التوليدي عند مخاطبته باللغة العربية، إذ يرتبط هذا المستوى بحجم المحتويات التي يتم تدريبه عليها.

ولاختبار مستوى الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ “شات جي بي تي” عند التخاطب معه بالعربية، طلب منه ما يلي “اكتب بضع فقرات عن سوريا خلال الحرب العالمية الثانية”.

وتم تكرار الطلب عدة مرات بالعربية وصيغ مختلفة، وجاءت إجاباته ركيكة بل وتضمن بعضها هلوسات، إذ قال في إحدى إجاباته “عام 1941، غزا الجيش الألماني بقيادة الجنرال إرفين رومل سوريا من الجنوب..”. وعند تكرار الطلب عدة مرات أخرى ولكن بالإنجليزية جاءت الإجابات أفضل بكثير.

ولم تقتصر التجربة على السؤال السابق، بل طرحت عليه مجموعة أسئلة، مرة بالعربية ومرة بالإنجليزية، فجاءت معظم إجاباته الإنجليزية أفضل من إجاباته العربية.

وبشكل عام لا يمكن حتى الآن الاعتماد تماما على الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة الموضوعات، ومن الضروري تدقيق الموضوعات التي ينتجها وتمحيص مصادر معلوماته.

“شات جي بي تي” يجيب

ولكن ما أسباب انخفاض أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي عند مخاطبته بالعربية عن أدائه عند مخاطبته بالإنجليزية؟ طلبنا من “شات جي بي تي” نفسه الجواب على هذا السؤال، مرة بالعربية وأخرى بالإنجليزية، فكانت الأسباب التي قدمها بالإنجليزية أكثر تفصيلاً، وفيما يلي عرض لها بعد ترجمتها إلى العربية:

– توافر البيانات: قد يكون مقدار بيانات التدريب لنماذج العربية أقل مقارنة بنماذج الإنجليزية، ويمكن أن يؤثر ذلك على دقة النموذج لأنه لم يتعرض لأكبر قدر من البيانات للتعلم منها.

– السياق الثقافي: يتم التحدث بالعربية في العديد من البلدان والثقافات المختلفة، مما قد يؤثر على طريقة استخدام اللغة وفهمها. وقد لا يكون النموذج قادرا على مراعاة جميع هذه السياقات الثقافية المختلفة.

وأضاف “بشكل عام، من المهم ملاحظة أن دقة نموذج اللغة يمكن أن تختلف اعتماداً على المهمة المحددة ومجموعة البيانات التي يتم التدريب عليها. بالإضافة إلى ذلك، كلما زادت البيانات والتدريب على النموذج، زادت دقته”.

وتشير الأسباب السابقة -التي أدلى بها روبوت الذكاء الاصطناعي التوليدي المذكور- إلى أن الفجوة بين الذكاء الاصطناعي عند استخدام العربية وعند استخدام الإنجليزية ستزيد مع الوقت، إلا إذا قررت الدول العربية الغنية رصد مبالغ كبيرة للاستثمار في هذا المجال.

استخدام الإنترنت بالبلدان العربية

تشير الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عالمياً بلغ نحو 5.3 مليارات عام 2022 بنسبة انتشار تبلغ 66% من سكان العالم، وهي نسبة قريبة من نسبة انتشار الإنترنت بالبلدان العربية البالغة 65% (نحو 300 مليون مستخدم للإنترنت من عدد السكان البالغ نحو 460 مليونا عام 2022).

لكن نسبة انتشار الإنترنت في بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى بكثير، إذ قاربت 100% من عدد السكان القادرين عمرياً على استخدام الإنترنت. ويشكل هذا العدد الكبير من المستخدمين قاعدة جيدة لتنمية العربية المستخدمة على الشبكة العالمية، لكن هذا مرتبط بالمحتوى العربي الرقمي الفعلي المتوفر.

المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت

يقدر عدد المواقع الإلكترونية على “الويب” بنحو ملياري موقع، لكن ليست كل المواقع نشطة حالياً. وتشير التقديرات إلى أن أقل من 200 مليون من هذا العدد هي النشطة بالفعل. أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية النشطة التي تتضمن العربية كلياً أو جزئياً فتقدر بنحو 4% من الإجمالي، أي 8 ملايين موقع.

وتتحسن جودة تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدى كلما كانت القاعدة اللغوية للتدريب أكبر. لكن الأمر لا يتعلق بعدد المواقع الإلكترونية أو كمية الكلمات العربية على الإنترنت كنسبة من إجمالي المواقع أو الكلمات، بل بكمية المعلومات التي تحملها تلك المواقع والكلمات.

وبنهاية فبراير/شباط 2023، بلغ عدد الصفحات التي تستخدم العربية الفصحى على ويكيبيديا مثلا 8.029.342 في حين قدر عدد الصفحات الإنجليزية 57.698.387، أي ما يزيد على 7 أضعاف.

وبلغ إجمالي الصفحات بكافة اللغات 250.456.896 أي ما يزيد على 31 ضعفاً مقارنة بالعربية، حيث بلغت نسبة انتشار العربية الفصحى نحو 3.3% من الإجمالي.

كيف يمكن تنمية المحتوى العربي الرقمي؟

يجب أولا دعم استخدام العربية الفصحى على الشبكة العالمية، إذ إن استخدام اللهجات المحلية يضعف عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

فعلى سبيل المثال يزيد عدد المقالات المنشورة على ويكيبيديا باللهجة المصرية على ما هو منشور بالعربية الفصحى، وعلى الرغم من أن عدد الصفحات المنشورة باللهجة المصرية يبلغ نحو ربع العدد المنشور بالعربية الفصحى، إلا أن هذا يشتت الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما يجب إنتاج المعرفة وانتقال البلدان العربية (أو بعضها على الأقل) من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها، ومن استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها.

ومن المفيد أيضا نشر هذا المنتج على الإنترنت بالعربية، وهو ما سيسهم في إغناء المحتوى العربي الرقمي ويحسن أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويضاف إلى ذلك أهمية زيادة أعمال الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية ونشر الترجمات على الشبكة العالمية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى ضرورة دعم النشر الرقمي بالعربية لمقالات الرأي والمقالات الاستقصائية والبحثية والمقارنة، وتشجيع المواقع الإلكترونية على دفع ثمن معقول لكتاب هذه المقالات.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

—————————–

الوعد الزائف لتطبيق «تشات جي بي تي»/ نعوم تشومسكي- إيان روبرتس – جي واتومول

د. تشومسكي ود. روبرتس أستاذان في علم اللغة. د. واتومول مدير الذكاء الصناعي في شركة للعلوم والتكنولوجيا

كتب خورخي لويس بورخيس ذات مرة، أنَّ العيش في زمن المخاطر الكبرى والوعد هو معايشة وتجربة للمأساة والملهاة في آن واحد، مع «دنو واقتراب كشف وتجلٍّ» يتعلق بفهم أنفسنا والعالم. إنَّ ما حققناه اليوم من تقدم ثوري مزعوم في مجال الذكاء الصناعي بالتأكيد سببٌ لكل من القلق والتفاؤل. سبب التفاؤل هو أن الذكاء وسيلة يمكننا حل مشاكلنا من خلالها، أما القلق فمبعثه هو خوفنا من أن يمتهن النوع الأكثر شهرة ورواجاً من الذكاء الصناعي، وهو تعلم الآلة، علمنا ويشوه أخلاقنا من خلال دمج مفهوم معيب بشكل أساسي للغة والمعرفة في التكنولوجيا التي نستخدمها.

تعدّ تطبيقات الدردشة والمحادثة «تشات جي بي تي» من شركة «أوبن إيه آي»، و«بارد» من شركة «غوغل»، و«سيدني» من شركة «مايكروسوفت»، من أعاجيب تعلم الآلة؛ إذ يمكنها بوجه عام استيعاب مقدار هائل من البيانات والبحث عن أنماط فيه، وكذلك قادرة على أن تصبح أكثر براعة في توليد وإنتاج مخرجات مرجحة إحصائياً، على نحو يشبه لغة وفكر البشر ظاهرياً. تم الاحتفاء بتلك البرامج باعتبارها الوميض الأول في أفق الذكاء الصناعي العام، وتلك اللحظة المتنبأ بها التي تتفوق فيها العقول الآلية على عقول البشر، ليس فقط على مستوى الكمّ فيما يتعلق بسرعة المعالجة وسعة الذاكرة، بل أيضاً على مستوى الكيف فيما يتعلق بالبصيرة الفكرية، والإبداع الفني، وكل الصفات الأخرى التي تميز البشر.

ربما يأتي هذا اليوم، لكن فجره لم يبزغ بعد، على عكس ما تحمله عناوين الأخبار الطنانة، وتتكهّن به الاستثمارات الحمقاء. لم يتحقق كشف بورخيس الخاص بالفهم، ولن يتحقق، ولا يمكن أن يتحقق، إذا استمرت برامج تعلم الآلة مثل «تشات جي بي تي» في الهيمنة على مجال الذكاء الصناعي. رغم نفع تلك البرامج في بعض المجالات الضيقة؛ إذ يمكنها أن تكون نافعة في برمجة الكمبيوتر على سبيل المثال، أو اقتراح بعض قوافي الشعر الخفيف؛ نعلم جيداً من علم اللغويات وفلسفة المعرفة أنها تختلف بشكل عميق عن كيفية استخدام البشر للعقل واللغة. تضع تلك الاختلافات قيوداً كبيرة على ما يمكن لتلك البرامج أن تقدمه وتقوم به، وتجعلها مشفرة بعيوب متعذرة الاستئصال.

من المضحك والمحزن في الوقت ذاته، ربما كما كان بورخيس سيشير، أن يتم توجيه هذا القدر الكبير من المال والاهتمام إلى هذا الأمر الصغير، الذي يعد تافهاً عديم الأهمية إذا ما قورن بالعقل البشري، الذي يمكنه باستخدام اللغة، على حد تعبير فيلهلم فون همبولت، «استخدام وسائل محدودة على نحو لا محدود»، وإبداع أفكار وتأليف نظريات ذات طابع عالمي.

على خلاف تطبيق «تشات جي بي تي»، وما شابه من برامج، العقل البشري ليس محركاً إحصائياً متثاقلاً يبحث عن تطابق بين الأنماط، ويقتات على مئات التيرابايت من البيانات، ويستنبط الرد المرجح في محادثة، أو ربما الإجابة المرجحة عن سؤال علمي؛ على العكس من ذلك، يعدّ العقل البشري نظاماً كفئاً بدرجة مذهلة وبديعاً وراقياً يعمل بقدر صغير من المعلومات، ولا يسعى وراء استنباط صلات عمياء بين نقاط من البيانات، بل يقدم تفسيرات وإيضاحات.

على سبيل المثال، يقوم طفل صغير يتعلم لغةً ما، على نحو لا واعٍ وتلقائي، وباستخدام قدر ضئيل من البيانات، بتطوير قواعد نحوية ونظام معقد من المبادئ والمعايير المنطقية. يمكن فهم هذه القواعد النحوية كتعبير عن «نظام تشغيل» فطري مثبّت وراثياً يمنح البشر القدرة على إنشاء جمل معقدة وسلاسل طويلة من الأفكار.

إنَّ تلك البرامج عالقة حقاً في مرحلة تطور فكري سابق للبشرية، فأعمق عيوبها هو الافتقار إلى أهم ملكة من ملكات الذكاء، وهي ليست فقط معرفة الحال، وما كانت عليه، وما سوف تكون عليه؛ أي الوصف والتوقع، بل أيضاً ما ليس عليه الحال، وما يمكن ولا يمكن أن تصبح عليه الحال. إن تلك هي العناصر المكونة للتفسير والإيضاح، وعلامة وأمارة الذكاء الحقيقي.

فيما يلي مثال على ذلك؛ فلنفترض أنك تمسك بتفاحة، وتركتها تسقط من يديك، فأنت تلاحظ النتيجة وتقول: «التفاحة تسقط»، وهذا يعدّ وصفاً. ربما يكون التوقع هو قول: «سوف تسقط التفاحة إذا فتحت يدي». كلا التعبيرين صحيح، لكن التفسير شيء أكبر من ذلك؛ إذ لا يشمل الأوصاف والتوقعات فحسب، بل يمتد ليتضمن أيضاً تخمينات لم تحدث في الواقع، مثل «أي شيء مثل هذا قد يسقط»، إلى جانب العبارة الإضافية: «بسبب قوة الجاذبية»، أو «بسبب درجة انحناء الزمكان»، أو أياً ما كان. التفسير السببي للأمر هو: «ما كانت التفاحة لتسقط لولا قوة الجاذبية»، وهذا هو التفكير.

المشكلة المحيرة بالنسبة إلى تعلم الآلة هي الوصف والتوقع؛ فالآلة لا تفترض أو تقترح أي آليات سببية أو قوانين فيزيائية مادية. بطبيعة الحال لا يكون أي تفسير بشري الطابع صحيحاً بالضرورة، فنحن معرّضون للخطأ، ولسنا معصومين منه، لكن هذا جزء من معنى التفكير، فحتى تكون على صواب، يجب أن يكون هناك احتمال لأن تكون مخطئاً؛ إذ لا يتكون الذكاء من التخمينات الإبداعية فحسب، بل أيضاً من النقد الإبداعي. يقوم الفكر بشري الطابع على التفسيرات المحتملة، وتصويب الخطأ، وهي عملية تقيد تدريجياً الاحتمالات التي يمكن النظر فيها بشكل عقلاني. وكما قال شارلوك هولمز للدكتور واطسون: «عندما تستبعد المستحيل، لا بد أن يكون الأمر المتبقي، أياً ما كان، ومهما كان غير مرجح، هو الحقيقة».

على نحو غير صحيح، يبدو أن بعض المتحمسين لتعلم الآلة يفخرون بقدرة ابتكاراتهم على تقديم توقعات «علمية» صحيحة، مثل حركة الأجسام المادية، من دون الاستعانة بالتفسيرات. مع ذلك هذا النوع من التوقع، حتى حين يكون صحيحاً ناجحاً، هو مجرد علم زائف، في حين يسعى العلماء وراء وضع نظريات معززة بالبرهان والتجربة، مثلما أشار الفيلسوف كارل بوبر قائلاً: «نحن لا نسعى وراء نظريات مرجحة بدرجة كبيرة، بل وراء تفسيرات؛ أي نظريات قوية وغير مرجحة بدرجة كبيرة».

إن النظرية القائلة إنَّ سبب سقوط التفاح على الأرض هو أن ذلك مكان التفاح الطبيعي، بحسب رأي أرسطو، محتملة، لكن هذا يثير المزيد من الأسئلة، مثل: لماذا تكون الأرض هي مكانه الطبيعي؟ النظرية القائلة إن التفاح يسقط على الأرض لأن الكتلة تحني الزمكان (الزمان المكاني)، بحسب رأي أينشتاين، غير مرجحة بدرجة كبيرة، لكنها توضح فعلياً سبب سقوط التفاح. يتجلى الذكاء الحقيقي في القدرة على التفكير والتعبير عن أمور غير مرجحة، لكنها تتضمن بصيرة وبعد نظر. الذكاء الحقيقي قادر أيضاً على التفكير الأخلاقي؛ ويعني ذلك تقييد الإبداع اللامحدود لعقولنا بمجموعة من المبادئ الأخلاقية، التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز، وإخضاع تلك المبادئ ذاتها بطبيعة الحال للنقد الإبداعي. حتى يكون «تشات جي بي تي» مفيداً، يجب تمكينه من إنتاج مُخرج يبدو جديداً مستحدثاً، ويكون مقبولاً لأكثر مستخدميه؛ إذ يجب أن يبتعد عن المحتوى المستنكر والمستهجن أخلاقياً. مع ذلك يجد مبرمجو «تشات جي بي تي»، وغيره من أعاجيب تعلم الآلة، صعوبة، وسوف يظلون يواجهون تلك الصعوبة، في تحقيق هذا النوع من التوازن.

يمكن القول بإيجاز، إن برنامج «تشات جي بي تي»، وغيره من البرامج المشابهة، غير قادرة على تحقيق التوازن بين الإبداع والتقييد؛ فهي إما تبالغ في عملية التوليد والإنتاج، سواء تضمن ذلك تقديم حقائق أو أكاذيب، مع دعم قرارات أخلاقية ولا أخلاقية على حد سواء، أو تقوم بعملية التوليد والإنتاج بشكل محدود؛ إذ تبدي عدم التزام بأي قرارات من دون مبالاة بالعواقب. بالنظر إلى انعدام البعد الأخلاقي، والعلم الزائف، وعدم الكفاءة اللغوية لتلك الأنظمة، لا يسعنا سوى الضحك أو البكاء على رواجها وشعبيتها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الشرق الأوسط