قبل أن يصبحوا لاجئين.. سوريون قادوا درّاجاتهم لاستكشاف العالم/ علي سفر

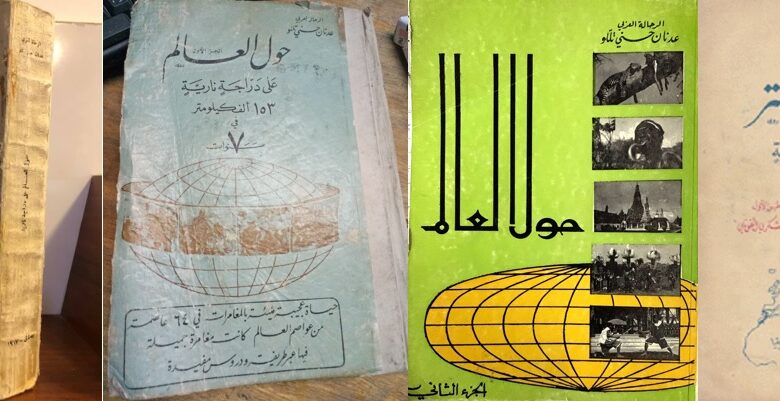

جيل سوري كامل لم يعرف تفاصيل تُذكَر عن العالم ودوله وشعوبه خارج الحدود، إلا مِن كُتب الجغرافيا المدرسية، ومن كتابين جذابين ألفهما الرحالة عدنان حسني تللو (1918-2009) حملا عنوانَي: “حول العالم على دراجة نارية”، و”55 ألف كيلومتر على دراجة نارية”!

قرأتُ الكتابين مرتين، وعدت إليهما في أوقات شتى، قبل أن تفقدهما مكتبة العائلة بعدما استعارهما أحد الزوار فغاب في تفاصيلهما ولم يُعدهما. لكن القصص والصور لم تفقدهما الذاكرة، فتعود حاضرة، كلما استعادت ملامح علاقة السوريين بالآخر الغريب، وبالمكان الذي لا يعرفونه.

دراجة “السد العالي”

لقّب البعض، تللو، بابن فضلان الثاني، وقيْل إنه “ابن بطوطة معاصر”، فهو رائد من رواد الرحلة المكرّسة بوصفها رحلة استمتاع بالتجوال، من دون أن تكون لها مقاصد أخرى. وربما كان للرجل أن يستمر في زيارة بقاع الكوكب كله على دراجته التي سمّاها السد العالي على اسم السد المصري الشهير، لولا حادثة مميتة كادت أن تقضي على حياته، وقعت له في أفريقيا، حينما داهمته سيارة ضخمة فسقط مع دراجته تحتها، لكن كُتبت له النجاة بعد جولات علاج في مستشفيات أوروبا، فعاد إلى وطنه ليؤلف الكتب ويمارس أعمالاً متعدّدة. فكنت ترى كتبه معروضة في واجهة محله الخاص ببيع السكاكر والقهوة في دخلة جانبية في شارع النصر، قرب مبنى الإذاعة القديمة، قبل أن يتقاعد، ويرحل عن الدنيا في العام 2009.

كان ترحال تللو بين بلدان العالم، حالة غريبة على جيلنا الذي نشأ في الأَسر البعثي للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه، حيث صارت إمكانات الخروج من البلاد تتضاءل أمام الأفراد إلا مَن امتلك المال والضمانات للحصول على الفيزا، أو للطلاب الموفدين. وبالمقارنة مع الزمن السابق لاستيلاء البعثيين على السلطة، سيلحظ المتابع أنّ قدرة السوريين على السفر كانت أكبر، طالما أن مستوى الرفاه الذي تتمتع به البلاد كان يوفر على سكانها شرور اعتقاد الآخرين بأنهم يخرجون من بلادهم ليستقروا في البلاد الأخرى. فقد كانوا متساوين معهم، يأتونهم من بلد كان يُعوَّل على اقتصاده، في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تدمر الوحدة مع مصر ديموقراطيته الغضة، ويفتك العسكر “الوطني” بمستقبل اقتصاده بعد آذار 1963.

المقارنة بين الماضي والحاضر محرجة جداً، للمُعتدّين بسوريتهم المبنية على تسلط دولة الأسد الأبّ على الآخرين، والتي صارت “الرقم الصعب” في المنطقة حسب توصيفهم، بسبب قدرة حاكمها على ممارسة البلطجة السياسية والمؤامراتية، والتأثير في الملفات الحارة من خلال خلق المشاكل ثم التنطح لحلها، وفق الأسلوب المافيوزي الذي يستطيع بهذه الطريقة أن ينال المكانة عبر زراعة الخوف وليس عبر الاحترام. وإذا توقفنا عند الكلمة الأخيرة، لن يستطيع أحد ممن يدافعون عن سوريا الأسدية في المحافل الدولية، أن يفسر لماذا فقدوا الاحترام أينما حلّوا، ولماذا صاروا منبوذين، تتعامل معهم الأوساط الديبلوماسية على أنهم شراذم تخدم سيدها، ولا تقدّم أي فائدة لوطنها!

السوريون الذين حلوا في المنافي القريبة والبعيدة، وجدوا أنفسهم في مأزق كبير، بسبب تراكم تفاصيل الصورة البائسة عن بلدهم في البلدان التي استقبلتهم. ورغم أنهم اضطروا إلى المغادرة بعد قيام ثورة 2011، بما تشكله من رافعة تغيير حتى للصور النمطية المسبقة، إلا أن هذا لم يكن كافياً لإصلاح ما أفسده عناصر المخابرات الذين كانوا يُرسَلون إلى السفارات في الخارج بوصفهم دبلوماسيين!

جولات عدنان حسني تللو، تضمنت في ثناياها زيارات شعبية وكذلك رسمية كرس صورها في أحد كتبه، وكانت تُظهر كيف كان الآخرون يكتشفون وجود السوريين على الكوكب ذاته من خلال الود والدماثة والرقي، وصورة الرحالة المكتشف الذي قطع كل تلك المسافات من أجل المتعة والمعرفة وتبادل الصور والهدايا التذكارية.

دراجة “لينين”

واحد من أجمل وأبهى شهداء الثورة السورية، هو المخرج الشهيد باسل شحادة (1984 -2012)، سيخطو في وقت ما خطوة مشابهة لما فعله سلفه عدنان تللو، متأثراً به ربما، إذ سيشتري دراجة روسية قديمة ليصلحها مطلقاً عليها اسم “لينين”! وانطلق بها إلى الشرق، ماراً بعدد من البلدان وصولاً إلى الهند. وكما جرى مع سلفه تعرض لحوادث عديدة، من بينها اصطدامه بشاحنة باكستانية، كادت أن تودي عجلاتها الكبيرة بحياته، فأصيب بجراح صعبة، وقال عن هذا التفصيل: “كنتُ ألعب يومياً القمار مع الموت، إلا أنه لم ينل مني”!

وفي وقت سابق، جال باسل مع رفاق له، في بقاع محلية كثيرة ضمن فريق مَشي، ثم غامر بزيارة مناطق سورية عبر رحلة قام بها على دراجة هوائية، لكن الموت الذي فشل في النَّيل منه في الطرق، تمكن منه في أيار 2012 في إحدى زوايا حي الصفصافة الحمصي حين أصيب مع آخرين بقصف استهدفهم مصدره قوات النظام.

كجزء من مغامرته، حسبما تروى الشاعرة رنا زيد، ففي نهاية رحلته، قضى باسل وقتاً في التأمل وممارسة اليوغا بين جماعات السيخ في المعبد الذهبي، والهندوس في نهر الغانج، وأنه ذهب إلى منزل الدالاي لاما، في دارم سالا، وانتظر خمس ساعات، محاولاً مقابلته ليحظى منه برسالة سلام وحُبّ إلى “كُلِّ السوريين”، ليخرج مساعد زعيم التيبت الروحيّ إليه ومعه قلادة، أرسلها الدالاي لاما هديةً لشحادة، لعلها تحميه كما كلّ السوريين من أيّ شرّ!

لم تنجح هذه التعويذة ولا غيرها في حمايته أو وقاية أبناء جلدته من أعظم شر يواجهه شعب على مر العصور، حين تفتك به طغمة حاكمة، بمساندة أشرار آخرين، تقنّعوا بأسباب متعددة تخفي مصالحهم، ليبرروا قتلهم وتهجيرهم للسوريين، الذين صاروا في مشرق الأرض ومغربها يناضلون من أجل الحصول على الحياة الكريمة، وفي سبيل شرح معنى مفردة الكرامة الإنسانية من منظور المحرومين في أوطانهم من أي معنى للمواطنة. وفي هذا السبيل، سيكتشف العالم أن من وصفهم النظام السوري بأنهم بيئات حاضنة للإرهابيين، سيصبحون وجوهاً بارزة في المجتمعات التي تستضيفهم. فبعدما جعل جيل الشباب من اللاجئين، الدراسة والبحث عن الترقي العلمي والعملي، أسلوب حياة، فوصلوا إلى مستويات مهمة، ها هم يصلون إلى تولي المناصب المرموقة في المناطق التي سكنوها، وليصبحوا أنموذجاً عن تطور فعالية اللاجئ/الإنسان بعد تغيير البيئة التي يعيش فيها.

يُطالب نظام الأسد في كل اجتماع تفاوضي، بعودة اللاجئين إلى البلاد، مُتهماً الدول المستضيفة بالمشاركة في المؤامرة الكونية ضده بمنعهم من فعل ذلك، بينما تكشف استطلاعات رأي أجريت في أوقات متباعدة، أن السوريين الذين انفلتوا من قيودهم يرفضون العودة، ما دام أن هذا النظام مستمر في حكم بلدهم الأصلي. وفي الحقيقة أن الطرفين يعرفان أنهما لن يلتقيا بعد الآن مطلقاً، إذ لن يُسلّم اللاجئون أنفسهم مرة أخرى لسجانهم وقاتل إخوتهم وناهب ثروات بلادهم، ولن يكونوا موضع ترحيب من الأسديين الذين لا يريدون أن يعيش في حظيرتهم سوى عبيد صاغرين.

المدن