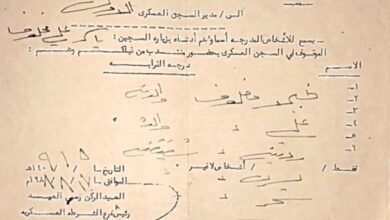

أكتب إليكم من دمشق/ خالد خليفة

دمشق: قبل نحو عام صدر عفو عام عن السجناء السياسيين، وبعد أيام قليلة، أفرج عن عدد قليل جدا من الموقوفين، وتُركوا لمصيرهم في بلدة صيدنايا التي لا يبعد السجن الشهير الذي يحمل اسمها سوى كيلومترات قليلة عن ساحة البلدة الرئيسية.

رجال بثياب ممزقة وعيون غائرة، رجال عبروا نهر الجحيم، هذا التعبير الصحيح لتوصيفهم، بأجسادهم الهزيلة ونظرات عدم التصديق، وجدوا أنفسهم مرة أخرى وجها لوجه مع الحياة المستحيلة. لم يصدق المارة من سكان البلدة منظرهم، قدموا لهم المساعدة الممكنة التي تعينهم في الوصول إلى عائلاتهم في جميع المدن السورية.

نهر الجحيم

بالتأكيد لا يمكن تصديق ذلك، أن تجد نفسك بعد العيش في نهر الجحيم لسنوات وجها لوجه مع بلد يختلف عن الذي تركته، فالتحولات لم تكن بسيطة، ولا كان ممكنا تفهمها، أو توقعها، كل شيء اختلف في سوريا اليوم، لم يعد كما كان قبل عشر سنوات مثلا، الموجود اليوم بقايا بلد، ينتظر الجميع منه أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ليجري دفنه.

المذهل حدث في اليوم التالي، بدأ الناس في كل المدن السورية يتداولون على وسائل التواصل الاجتماعي أماكن الإفراج التالي. يلاحق الناس الأخبار حتى لو كانت كاذبة. فهم لا يملكون شيئا سوى هذا الأمل المستحيل. تداولوا اسم مكان يدعى “جسر الرئيس” في دمشق كموقع لإطلاق سراح السجناء فيه. تحولت المدينة خلال أقل من ساعتين إلى ساحة انتظار كبيرة. وبقيت الأعداد تزداد. كل ساعة يتضاعف الرقم، عشرات آلاف الناس توافدوا من المدن الأخرى، في حافلات قديمة متهالكة، وصلوا إلى المكان المقصود، لكنهم لو يجدوا أحدا.

تحول المكان إلى ساحة انتظار هائلة. ناموا في الشوارع وتحت الجسر، وعلى الأرصفة، في انتظار أحبابهم، غير مستعدين لترك المكان. أمهات ملتاعات، يحملن صور أبنائهن، يعرضنها على العدد القليل (لا يتجاوزون العشرات، ومجمل من أفرج عنه في كل العفو العام لا يتجاوز المئات) من السجناء الذين أُفرج عنهم، تبدو على وجوههم علامات الخبل وفقدان الذاكرة والعقل.

ينظر المفرج عنه إلى آلاف الصور التي تعرض عليه ويتابع طريقه، بعد أن يتأكد أن من يحمل الصورة ليس فردا من عائلته. هم يبحثون عن أي خبر عن أولادهم وهو يبحث عن عائلته أيضا أو من يساعده للوصول إليها.

جروح مفتوحة

استمرت حالة المدينة التي تنتظر الإفراج عن مئتي ألف مفقود، أو التبليغ عن مصيرهم أياما قليلة. مشهد لا يمكن نسيانه، تداول الناس خلال تلك الأيام قصص أبنائهم الغائبين. وفُتح الجرح الذي لن يُغلق، سيبقى ذكرى هذه الأيام القليلة في تاريخ المدينة التي تفاخر بأنها أقدم مكان مأهول على وجه الأرض. لا يمكن تلخيص ألم الفقدان للسوريين، بعد أيام عدة مُنع التجمع تحت الجسر وفهم الناس بأن قرار العفو كاذب، كغيره من القرارات التي تنكأ الجراح وتزيد الغضب.

عادت البلاد إلى النوم حزينة، مكلومة، يائسة، تثرثر في منازلها الباردة عن مصير الغائبين الذين غادروا ولن يعودوا، وتستعد كل صباح لتوديع دفعات جديدة من الشبان المحظوظين والفتيات المحظوظات، الذين حصلوا على قبول جامعي أو فرصة عمل أو لمّ شمل عائلي في ألمانيا، وباقي دول أوروبا، التي يعتبر الحصول على تأشيرة الدخول إليها أقرب إلى المستحيل بالنسبة إلى الناس العاديين. باقي الشباب يهربهم أهاليهم، بعد أن يبيعوا مقتنياتهم أو يستدينوا، إلى أربيل وبيروت وكل مكان لا يزال يستقبل السوريين، مع وصايا بعدم العودة إلى البلاد التي تحولت إلى خراب حقيقي، لا تستطيع مرثية ت إس إليوت أن تعبّر عن جحيمه.

استعدادات مرحة

أكتب إليكم لأخبركم بأنني أعيش وسط هذا الخراب، وسط هذه الجحيم، لا أعرف إن كنت سعيدا أم حزينا، غاضبا أم راضيا. كل ما أعرفه أنه لا وقت لديَّ هنا للتفكير في السعادة كما يفكر فيها بقية البشر، منذ زمن بعيد لم أدع إلى عرس لأصدقائي أو إلى حفل خاص. كل يوم تزداد أحزاننا وحيرتنا في التعاطي مع حياتنا التي لم نعد نعرف إن كان الموت سيكون نهاية جيدة لآلامنا.

أراقب طوال الوقت الطوابير الطويلة للحصول على الخبز، أربع أو خمس ساعات في ليالي الشتاء الباردة، للحصول فقط على الخبز، وضعف هذه الساعات للحصول علىالوقود. في المرة الأخيرة لوقوفي في طابور الوقود، قمت باستعدادات مرحة، استيقظت في السادسة صباحا، وأخذت معي دفتر الاسكتشات، أردت أن أرسم، وكتابين، وترمس من القهوة. تشاركت الصباح والأحاديث مع فقراء مدينتي عن الغلاء، وأفضل الطرق للخروج من البلاد. فكرت بأن الفقراء صباحا يكونون أكثر تسامحا وأملا.

رسمت وقرأت وبعد أربع ساعات استطعت الحصول على عشرين ليترا من الوقود. رسمت أربعة اسكتشات، واحدا منها لرجل كان يحثني ألا أتخلى عن دوري في الطابور لمن يريد، يعمل حمّالا وسائق سيارة سوزوكي فقيرة وصغيرة وقديمة، قلت له أن يقف لأرسمه في لحظات الانتظار، أعجبته الفكرة، وقف مبتسما، بعد ذلك حدثني عن عائلته، أنّبني لأني لم أتزوج، عرض المساعدة في البحث عن عروس مناسبة، ضحكت وشكرته، رسمته لكني اكتشفت بأني رسمت المسيح، قلت في نفسي ومَن يحمل صليبه غير السوري اليوم، تحول كل سوري إلى مسيح. أعجبتني الفكرة لكن في الانتظار مهانة لا يمكن نكرانها ولا يمكن استحضار المسيح إلا كمخلص لا يقوى على مساعدتنا حتى في تجاوز المهانة.

طبقات الحزن

أكتب إليكم من دمشق، مدينة الطوابير التي لم تتوقف الحرب فيها رغم إعلان ذلك، المدينة التي تعيش على طبقات غير مرئية من الحزن اللامتناهي. قبل تسع سنوات للمرة الأولى رأيت دمشق معتمة بالكامل، كانت ساعات قليلة لكنها مذهلة، كتبت وقتها أن منظر مدينة معتمة يشكل التعبير الحقيقي لليأس دون حدود، كان المنظر بالنسبة إليّ وقتذاك مذهلا، عبرت في سيارتي الشوارع، انتظرت مع المنتظرين على الحواجز التي كانت تقطع أوصال المدينة، كنت أريد أن أمسك العتمة بيدي. لم أصدق أنني أعيش هذه اللحظة، وبعد ساعات قليلة حين وصلت إلى منزلي الذي يطلّ على الجزء الجنوبي – الشرقي من المدينة، لم أصدق المشهد من مكان مرتفع. كانت المدينة معتمة بالكامل، من منزلي أقصى شمال المدينة إلى المطار الذي كنت أرى أضواء المناطق التي تحيط به، كانت العتمة عامة، ما عدا بضعة أضواء منارة تعرف أنها لمستشفيات أو منشآت أمنية تستخدم مولدات كهرباء طوال الوقت وتتنعّم بالكهرباء.

مدنيون سوريون، تم إجلاؤهم من مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية، يقفون في طابور في مدرسة في حوش نصري الخاضعة لسيطرة النظام، على الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة دمشق في 16 مارس/ آذار 2018.

اليوم ومنذ أربع سنوات تزداد العتمة كل يوم، لم تعد صورة العتمة مدهشة، أصبحت أمرا واقعا، لم أعد أريد الإمساك بالعتمة، فقط أريد الاحتراس كي لا أنزلق في حفرة وتتكسر عظامي. الأمر ليس فكاهيا البتة، صديقي الطبيب بشار المير علي واحد من أشهر أطباء العظام في المدينة، يخبرني أنه في الأشهر الماضية من الشتاء، لم يعد هناك سرير واحد فارغ في مستشفيات المدينة، نتيجة الكسور التي تعرض لها الناس أثناء سيرهم في الظلام.

اكتظاظ

تخيلت معنى العيادات المكتظة بالبشر الذين يحملون أجسادهم المكسورة الأعضاء، ويبحثون عن طبيب أو سرير في مستشفى. إنها معان جديدة للعيش في دمشق التي أكتب إليكم منها لأخبركم بأن طعم كل الأشياء تغير، وبأننا لا نستخدم الثلاجات في منازلنا إلا كخزائن لا قيمة لها، كل السوريين عادوا إلى تجفيف الخضروات من أجل الشتاء، لم نعد نحلم بالماء البارد وكل أدوات المنزل الكهربائية أصبحت خردة. الكهرباء تأتي ساعتين وتنقطع أربع ساعات في أحسن حالات التقنين، ومن الممكن آن تتحول الساعتين إلى ساعة أو نصف ساعة. المدن الأخرى تحسد دمشق، في اللاذقية تأتي الكهرباء نصف ساعة أو ساعة كل ست ساعات، وفي أمكنة أخرى كحلب لا كهرباء في منازل وشوارع المدينة. وأستعير هنا عنوان روايتي “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” لأقول لا كهرباء في منازل هذه المدينة.

جواز السفر

أكتب إليكم من دمشق لأخبركم بأن طابور الراغبين بالحصول على جواز السفر هو أطول الطوابير، مئات الآلاف تريد الحصول على جواز سفر والذهاب حتى إلى الجحيم، العدد الهائل أربك السلطات التي لا تعرف منذ سنتين ماذا تفعل، ترفع الرسوم ويصبح جواز السفر السوري الذي يحتل ذيل قائمة جوازات سفر العالم أٌغلى جواز في العالم، قد لا تصدقون أن الحصول عليه يكلف من عشرين دولارا إلى 800 دولار حسب حالاته المتعددة، كل يوم يزداد ذهولي في مراقبة قدرة البشر على الاحتمال، ومن قدرتي أنا الأكثر هشاشة على تعلم الصبر والتأقلم مع العيش البدائي.

أكتب إليكم من دمشق لأخبركم بأننا نعيش في مكان منسي، قاس، خائف من المستقبل، من الماضي، خائف من الاعتقال، من الاختفاء، من الموت جوعا وعطشا وبردا، خائف من الزوال. نعم، نحن خائفون من الزوال.

المجلة