البروباغندا السورية وفنُّ تشكيل “الفقّاعة” الأسدية/ عبير نصر

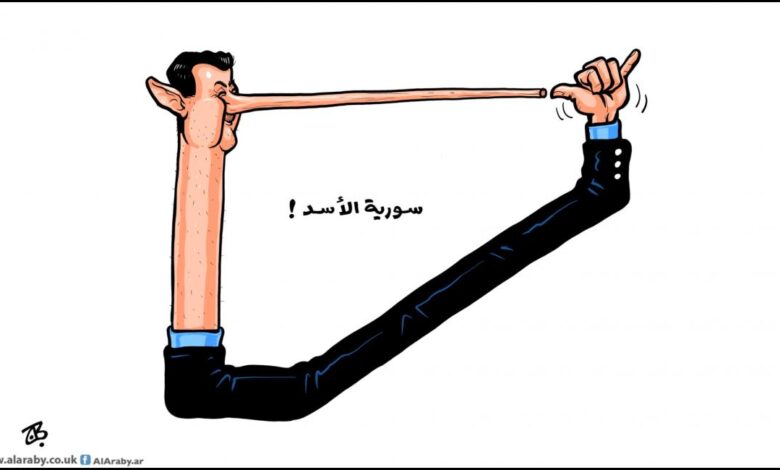

لا أحد من السوريين، على الإطلاق، يستطيع أن ينسى ذاك العضو الأبدي في مجلس الشعب، الذي كان لا يترك كلمةً تمرّ في المجلس إلا ويقاطعها لإلقاء قصيدة عصماء في حافظ الأسد من قبيل: “يا حافظاً للبقايا من أصالتنا/ لولا فعلت لكان العرب ما وُجدوا”. بطبيعة الحال، كتبَ المرتزقة في وصف الأسد ما لم يُقَل في أيّ زعيم سابق، أما القفزات البهلوانية في نسج خوارقه وإسباغ الهالات القدسية على سير معاركه السياسية “الوهمية” فأكسبته الحكمة والثقل، حتى أنه تمّ دمج بطء حركته بسبب المرض والتقدّم في العمر مع السياق، ليصبح اضطرارُه الصبر على قضاء الحاجة، مثلاً، قدرة “ربانية” على التأثير في خصومه خلال المفاوضات! على التوازي كانت كلّ كارثة سورية بمثابة “مفتاح السعد” الذي يُظهر لحافظ الأسد العفريت الواقف باستعداد وهو يقول “شبّيك لبيك”، واستطاعت الماكينة الإعلامية أن ترفع الأخير إلى مرتبة القداسة، لتحويل فشله إلى نجاحات تاريخية والهزيمة إلى انتصارات كبرى، بينما الواقع المعيش مجرّد سراب لا ينفكّ عن الابتعاد كلما تقترب منه التحليلات أو تحاول وصفه الخطابات. هي التي سوّقت ذات يوم مشؤوم صورة “القائد الخالد” رافعاً العلم السوري في سماء القنيطرة “المحررة” فأبعدت عن أذهان الشعب، ولو على نحو مؤقت، تأثير الإشاعة التي كانت تَسِمُه بأنه (بائع الجولان).

على صعيد موازٍ، دُبجت كتبٌ كثيرة عن سيرة العائلة، فمن رثائيات الأم الكبيرة، إلى مديح الفارس الذهبي، مروراً بتفخيم الدكتور رفعت الأسد الذي لم يدخل الجامعة أساساً، إلى تعظيم طبيب العيون “الكلاس” الذي لم يكن مهتماً فترة طويلة بالفخفخة الإعلامية، إلا أنّ الحظ أصابه قليلاً، فكُتبت عنه بعض المقالات هنا وهناك، لكن اندلاع الثورة السورية والاندفاع الكاسح للمؤلفات التي تناولت المسكوت عنه خلال فترة حكم العائلة، أفسحا المجال لكتب مدائحية من نوع آخر، وسط لهاث الإعلام الموالي لتوظيف أحداث عادية، بل وتافهة، وتعميمها كبطولات خرافية عن طاغية دمشق لإظهاره كـ “سوبرمان”، إذ بدا حريصاً على بثّ صور وتسجيلات له من قبيل أن تراه مثلاً يمتطي ظهر دبابة ويخطب بثقة طاووسية متضخمة في الجنود البؤساء، أو يأكل الشاورما مع عائلته في إحدى الحارات الشعبية، أو يزور ضحايا الحرب في القرى المعدمة يخلع حذاءه الذي داس عنق البلاد عند العتبات المضمخة بالفقد والقهر والحرمان …

فعلياً تُعَدّ البروباغندا السورية الحامل اللغوي “للفقاعة” الأسدية، تربط أسماء العائلة بالحداثة للتأكيد على أنّ الوطن قبل وصولهم المبارك إلى السلطة كان في عهد الظلمات، بغية وضعهم فوق مواقع الآخرين من حيث القدرات الفكرية وتميّز الأداء، إذ جرياً على تقاليد عائلة الأسد بحمل ألقاب علمية تناقض بشكل صارخ أدوارها الحقيقية، يذكرنا آخر ما ضجّت به وسائل التواصل الاجتماعي وهو خبر احتفاء إعلام النظام بحصول “حافظ بشار الأسد” على شهادة الماجستير في الرياضيات البحتة من جامعة موسكو الحكومية، وبمعدّل تام مع مرتبة الشرف، بعد تسريعه في السنة ما قبل الأخيرة دراسته، وهو أمر تتيحه الجامعة للمتميزين فيها! في حين لم تتطرّق إلى فشله الكارثي في نسخة 2017 التي أجريت في البرازيل، لحيازته على المرتبة 528 من أصل 615، يذكّرنا بمشهد فوز “شام ماهر الأسد” بالمرتبة (وليس المرتبتين) الأولى والثانية في بطولة محلية للفروسية، وهي تضع رجليها على المركزين اللذين نالتهما في مشهد غرائبي مستفزّ، فتستحضر ما حدث للفارس عدنان قصّار، عندما سبق باسل الأسد في إحدى المسابقات أنزلته سلطات النظام بإنزاله عن جواده، ولفقت له تهمة أدخلته غياهب السجون أكثر من عشرين عاماً.

وفي الحقيقة، استمرّت سياسةُ خلقِ انتصارات خرافية وابتداع ألقاب استثنائية تتحدّث عن خوارق عائلة الأسد، حتى نالت منهم لوثة “جنون العظمة المزمن”. وعليه، ليس من الغريب أن يعاني رأس النظام من الهذيان الثابت المنتظم، إذ يحسب نفسه سليماً من حيث القدرة العقلية، غير أنه يبني استدلالاته على أوهام وحوادث غير واقعية، يعيش في عالمه الخاص، متقوقعاً في مجده الذاتي منفصلاً عن الواقع، لا يتصرّف بعبثية رتيبة بل ينطلق في تصرّفاته من طغيانٍ محض. هذا الإحساس بالعظمة والتفرّد، قاد الأسد إلى تصرفاتٍ مستغربة وسلوكياتٍ مضحكة، ظناً منه أنه المركز والقدوة، فلا حرج عليه إذ يقدّم ثقافة فريدة للسوريين “الأغبياء”، من خلال ولعه الشديد في شرح المفردات والتفلسف المعقد في إيصال المعلومات اليسيرة، ولا يشعر بأنّ ذلك يظهره كالضائع المنفصم أو بشخصية الأبله. هذه النرجسية المتضخمة، لا شك، يختبئ خلفها إحساسٌ هائلٌ بضآلة وخوف يحاول الأسد كبْتَهما دائماً، وكلما اشتد الإحساس بهما أمر أعوانه بتنظيم الفعاليات التي تمجّده وتؤكد عظمته وأنّ وساوسه أوهام لا حقيقة لها.

يقرّر فرويد في كتابه “قلق في الحضارة”: “كلما زاد الخوف عند الطاغية من فنائه ازدادت دوافعه التدميرية ظهوراً، وزادت معها التدابير والإجراءات الوقائية للحيلولة دونها”. رؤية واقعية من دون أدنى تحيّز، لأنه ببساطة ليس للطغاة قدرات كلية ولا أسطورية، ولنكن أكثر دقة: كان مشهد إفراغ الحافلات المحملة برجال يهتفون “بالروح بالدم نفديك يا حافظ” نقطة الانطلاق الكبرى لنظام الحركة التصحيحية باتجاه ما عرف لاحقاً باسم “عبادة الفرد”. وللوصول إلى الأبدية، تعاظمت قدرة الأسد الأب على المسخ والتشويه في حدود تحويل قطاعات “رخوة” من الشعب إلى ظلال وأبواق له وجلادين، ينكشف خواؤهم وجبنهم جميعاً في لحظات السقوط التي لا تستثني طاغيةً على الإطلاق، وقد كان سلوك الأسد الابن وفق هذه القناعة النفسية المريضة عندما شعر بتهديدٍ محتملٍ لكرسيه، فقام بتدمير البلد على غرار ما فعله شمشون في الأسطورة، عندما هدم القصر، وهو يصرخ: “عليّ وعلى أعدائي”.

في المقابل، ثمة عبارة مرعبة أطلقها الكاتب الألباني إسماعيل كاداريه، الذي انشغل في معالجة أساليب وطرائق النظم الديكتاتورية وعواقبها الوخيمة، وكان المختبر الذي استخدمه هو بلده (ألبانيا) في ظل ديكتاتورها الراحل أنور خوجة، قال “الطاغية يصنع شعبه على شاكلته”. ورغم أنّ المختبر الألباني ومعطياته لا يختلفان في المؤشّرات العامة عن الواقع السوري، فإنّ في القول إنّ بشار الأسد صنع شعباً على صورته من المبالغة ما يوحي بالقدرة الكلية للأخير رغم نقائصه الأخلاقية ومعايبه السياسية.

عَوداً على ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أنه وإن كانوا قد غالوا في وصف حافظ الأسد وهو حيّ يُرزق، فإنّ ما قيل فيه بعد موته لا يقلّ فداحة: “يا غائب الجسم عن دنياك يا أسدٌ/ وحاضر الروح نحياها فتُحيينا”. مع هذا، اتضح أنّ الصورَ المشرقة التي هُندست للأسدين، خلال عقود، لا تساوي شيئاً على الإطلاق، إذ سرعان ما هبّ الشعب إبّان انتفاضته المباركة إلى تمزيقها ودوْسها تحت الأقدام. يدلّل هذا كله على أنّ مسرحية الطاغية في حياته وفي موته مهزلة كبرى، بينما وقائع التاريخ الإنساني، قريبة وبعيدة، تشهد أنّ لحظة تداعي الديكتاتور وانهيار نظامه تكشف عن هشاشةٍ تدعو إلى الرثاء، ومهزلةٍ تستدعي التعجب من قدرة دميةٍ كهذه على إرهاب واستعباد شعوب وأمم لسنين، بل لعقود طويلة ومريرة.

العربي الجديد