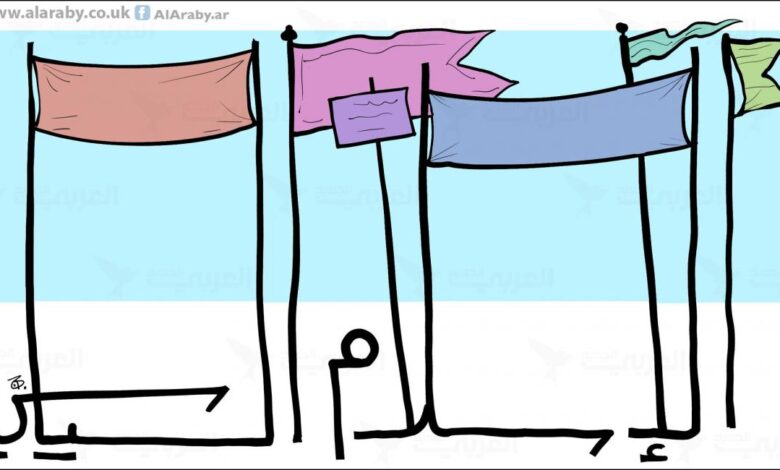

ليس دفاعاً عن الإسلاميين/ راتب شعبو

25 يناير 2024

من السهل نقد الإسلاميين. القليل من الاتساق المنطقي كافٍ لإظهار ضعف الأرضية التي يقفون عليها في زعمهم أنهم يمثّلون الإسلام في السياسة. والحقّ أنه ليس بمقدور أي جماعة منهم إقناع أحد (عدا أنصارها) بتمثيل الإسلام. كلّ جماعةٍ منهم تمثّل “إسلاماً” يخصّها، وغالباً ما يكون إسلاماً مبسّطاً وقطعياً وفقيراً، كي يصبح قادراً بالتالي على أن يكون أداة سياسية. وتحويل “إسلام” جماعةٍ ما من جماعات الإسلام السياسي إلى “الإسلام”، بما يعني ذلك من تمثيلها الأمة، يحتاج إلى فرض ذاتها بالقسْر والعنف، أكانت الجماعة في السلطة أو خارجها، وهو ما يفسّر ميل معظم هذه الجماعات إلى العنف. وحين أتيح للإسلاميين أن يحكموا، كما في السودان جعفر النميري أو عمر البشير، كانوا دمويين، ولم يقدّموا، في الواقع، نموذجاً ناجحاً في إدارة المجتمع، وقد جمعوا، مثلهم في ذلك مثل غيرهم، بين التسلط والفشل التنموي.

حين نقول “الإسلاميين” نقصد الجماعات التي تستند في تدخّلها في الشأن السياسي العام إلى الإسلام، ليس بوصفه ثقافةً وإطاراً حضارياً، بل بوصفه ديناً، وتُمارس السياسة على أنها وسيلة لتحقيق الغاية الكبرى التي هي سيادة الإسلام (الصورة التي يعتقدونها عنه، وعلى الشاكلة التي يتخيّلونها)، ويبقى كل ما دون هذه الغاية، مؤقتاً وتكتيكياً، وتبقى كل علاقة مع قوى غير إسلامية، أو حتى مع قوى إسلامية مغايرة، مجرّد ممرّ وعبور إلى غاية هي ما يتصوّرون أنه الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية أو المجتمع المسلم الصحيح… إلخ. يشبهون في ذلك، رغم التضادّ الفكري الصريح، التيار السياسي الشيوعي الذي وسم معظم القرن العشرين، وسيطر في بلدانٍ عديدة وشكّل قوة عظمى في مواجهة “العالم الحر”، قبل أن يكتشف أن غايته العليا المتخيّلة، أي المجتمع الشيوعي، التي تجعل كل ما دونها (تحالفات، هدن، مساومات… إلخ) مؤقتاً، كانت أقصى بكثير مما تصوّر، وأن “المؤقت” لم يكن، في المحصلة، سوى سيطرة هذا التيار التي امتدّت بضعة عقود… غير أن هذا المقال لا يذهب إلى نقد الإسلاميين، بل يذهب في اتجاه معاكس بالأحرى، ليقول ما للإسلاميين وليس ما عليهم.

ما لا يمكن إنكاره لدى الإسلاميين ثباتهم وفشل محاولات محوهم المتكرّرة، الأمر الذي يتجلّى في قدرتهم على النهوض وجاهزيّتهم المستمرّة على العمل بطاقات متجدّدة، وعلى تقديم التضحيات. كما لا يمكن إنكار حسن تنظيم الإسلاميين شؤونهم بما يمكّنهم من الظهور على غيرهم. أكان ذلك في البلدان ذات الغالبية المسلمة أو في البلدان التي يشكّلون فيها أقلية، وبصورة خاصة، البلدان الديمقراطية التي تسمح بحرّية النشاط والتعبير، فهم في هذه البلدان يفهمون شروط العمل، ويستفيدون منها على أفضل وجه، في النشاط المتعدّد المستويات لصيانة ما يعتبرونه هويّتهم الخاصة، وفي تشكيل الجمعيات وإدارتها وشبك العلاقات، وينتهي ذلك كله إلى إنشاء هيكلية مؤثرة ومثابرة، تقدّم الخدمات بطريقة فعّالة لمناصرة توجّهات سياسية محددة يريدونها.

غالباً ما يتفوّق الإسلاميون في المجال النضالي الذي ينخرطون فيه. يصحّ هذا في الصراع ضد أنظمة حكمٍ محليّة، كما شهدنا في الثورات العربية في مستهل العقد الثاني من هذا القرن، أو ضد احتلال، كما شهدنا في لبنان وفلسطين. وغالباً ما يُنسب تفوّقهم إلى عامليْن من خارجهم، الأول هو الدعم الخارجي، والثاني هو تديّن المجتمع أو “ثقافته”. على أهمية هذين العاملين، يغفل هذا التفسير العامل الأهم، وهو الانضباط التنظيمي للعناصر واستعدادهم النضالي العالي، ذلك أن هذا العامل هو المحلّ الذي يستقبل الدعم الخارجي ويجعله مُجدياً، وهو أيضاً الأداة التي تستثمر في الطاقة “الثقافية” للمجتمع. والحقيقة أن الإسلام السياسي في المجتمعات المسلمة غالباً ما يبدو كأنه الامتداد السياسي العضوي للمجتمع. إذا كانت التيارات السياسية “الحديثة” تعاني بعض الاغتراب عن مجتمعاتها المسلمة وتحتاج إلى طاقة إضافية كي تغرس نفسها في المجتمع، فإنّ التيار الإسلامي لا يعاني من هذه المشكلة، على العكس فإنّ هذا التيار يجتهد في معالجة ما يراه مظاهر اغتراب المجتمع عن ذاته. التيار الإسلامي ينظر إلى نفسه على أنه ذات المجتمع.

يوحي الإسلاميون في جدّيتهم ومثابرتهم أنهم ينطلقون في المجال الذي يعملون فيه من قناعة راسخة في أنهم هم أصحاب “القضية”. وهم قادرون على خدمة ما يزعمونه، ليس فقط بفضل عزيمتهم الناجمة عن إيمانهم العميق بأنهم ممثلو مجتمعهم وحماة هويّته، وإنما أيضاً بفضل ما تتيح لهم هذه القناعة من تسويغ كل ما يساعدهم على خدمة “القضية”. وفي السياق، ينظر الإسلاميون إلى الجماعات السياسية الأخرى أنها طارئة وخارجية. والحقّ أنّ الإسلاميين يثبتون على الدوام أنهم الأكثر قدرة على الثبات، والأكثر صلة بمجتمعهم، الأمر الذي غالباً ما يحيل الجماعات الأخرى إلى الهامش، لا تملك سوى الشكوى من سيطرة الإسلاميين.

إذا وضعنا جانباً المآخذ السياسية والأمنية المعروفة، وهي صحيحة، فإنّ المقارنة بين العمل المسلح ضد إسرائيل في جنوب لبنان قبل حزب الله وبعده تظهر فارقاً مهماً لصالح الحزب، من ناحية الانضباط والفاعلية العملياتية والإنجاز. وفي ما لو تناولنا عملية طوفان الأقصى، بوصفها عملاً عسكرياً معزولاً عما استجرّه من انتقام وحشي طاول سكّان غزّة الذين لم يُجهزوا مسبقاً بوسائل الحماية اللازمة، ولا بالمؤن الضرورية … إلخ، ومعزولاً عمّا تضمّنته العملية نفسها من استهداف للمدنيين (تأخّرت حماس كثيراً في نشر وثيقة أصدرتها أخيرا بعنوان “هذه روايتنا” توضح فيها أسباب العملية، وأنها لم تتقصد استهداف المدنيين)، فإنها تشير إلى إرادة ثابتة عند الإسلاميين، وإلى أنهم جاهزون للمضي إلى أقصى ما يمكن تصوّره في الإعداد والتنفيذ، لتحقيق ما يريدونه. في سورية أيضاً، وبعد وقت قصير من اشتعال الثورة السورية، سيطر الإسلاميون على كامل مفاصل العمل المواجه للنظام، إن على المستوى العسكري أو السياسي أو الإغاثي، أما الهيئات المستقلة عن الإسلاميين، فقد كانت، وما زالت، ذات فاعلية محدودة.

الاستناد إلى الدين بوصفه المصدر الذي يستمدّ منه الإسلاميون مشروعيتهم وأحقيتهم يشكل بوّابة النقد الأساسية التي تطاولهم، لكنه يشكّل، في الوقت نفسه، مصدر قوتهم وتجدد طاقاتهم. ومن المرجّح أن يبقى هذا الحال طويلاً في أمة مشت حضارتها الغابرة يداً بيد مع دينها وتسمّت باسمه.

العربي الجديد