يوسف عبدلكي: الرمزية بعيدة من أعمالي.. والغرافيك أكثر ديمقراطية

حوار هشام عدرة – صحافي سوري | سبتمبر 1, 2023

تعد تجربة الفنان التشكيلي السوري يوسف عبدلكي واحدة من أهم التجارب الفنية في العالم العربي، التي انطلقت في سبعينيات القرن المنصرم لتتواصل في ريادتها وتألقها وتميزها، وبخاصة في مجال فن الحفر (الغرافيك) الذي يُعد أحد رواده في العالم العربي، كما يرى العديد من نقاد الفن والباحثين في علم الجمال وكذلك موسوعات المعارف العالمية. يستعد الفنان عبدلكي لإقامة عدد من المعارض الشخصية فيما هو مقبل، بدعوة من مؤسسات ثقافية في مدن عربية. في محترفه الفني بحي ساروجة الدمشقي القديم كان هذا الحوار الذي خصّ به مجلة «الفيصل» حيث تحدث عن رحلته مع الفن التشكيلي وخصوصية تجربته عربيًّا وعالميًّا، وحول بعض قضايا الفن المعاصرة.

● لنتحدث بداية عن آخر نشاطاتك الفنية التشكيلية والأعمال الجديدة التي نفذتها مؤخرًا.

■ كان آخر معرض لي في القاهرة قبل أشهر عدة في صالة «مشربية» حيث عرضت فيه مجموعة كبيرة من الأعمال التي أنجزتها عن رباعيات صلاح جاهين. تناولت اللوحات ما يقارب الـ 35 رباعية وطبعت كل هذه الرباعيات بطريقة (الشاشة الحريرية) وبنسخ محدودة جدًّا. وقد نال المعرض اهتمامًا كبيرًا من الجمهور والمتابعين في القاهرة نتيجة المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها صلاح جاهين.

وفيما يتعلق بأعمالي الأخيرة فأنا أتابع عملي الذي بدأته منذ سنوات طويلة، حول ما أسميه «الطبيعة الصامتة» أو «الطبيعة الجامدة» وهو مشروع فني بدأته منذ نحو 25 سنة، ويتضمن عناصر بسيطةً جدًّا من مفردات الحياة اليومية حولنا.. لكن منذ نحو 12 سنة، وبسبب الأحداث السياسية في سوريا والثورة التي قامت قبل أن تتحول إلى حرب إقليمية ودولية على الأرض السورية، بدأتُ منذ الأشهر الأولى في إدخال عناصر جديدة في عملي، لم تكن موجودة سابقًا، وتتمثل في أشخاص وشهداء وأمهات شهداء وغير ذلك. وفي الوقت الحالي أتابع العمل بالمجموعة نفسها التي بدأتها منذ سنوات طويلة، ولدي مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتناول نصوصًا لشعراء عرب وسوريين مثل: سعدي يوسف ومحمد الماغوط ونزيه أبوعفش، وهي مشروعات أقلّبها في ذهني منذ سنوات بعيدة، أما إنجازها فيحتاج إلى وقت وإلى ظرف أكون فيه مقبلًا على إنجاز شيء مختلف عن الطرق التي تناولت هذه الأعمال، أو حتى مختلفًا عن عملي نفسه.

● هل تقصد هنا ترجمة نصوص هؤلاء الشعراء إلى أعمال فنية بالأسلوب الذي تعتمده؟

■ الأعمال المرافقة للنصوص تاريخيًّا وقبل ابتكار الصحافة كانت أعمالًا توضيحية ترافق الكتب التي كانت تُطبع في القرون الماضية، وكان من أهم مهامها التوضيح البصري لمعنى النصوص الموجودة. بعدها صارت المادة المرسومة مادة أساسية في عالم الصحافة، ولكن مع ابتكار التصوير الفوتوغرافي تقلصت المهمة التوضيحية للعمل الفني المرافق للنص وصارت أهميتها أقل بكثير؛ لأن المسألة التوضيحية للنص أصبحت تتولاه الصورة الفوتوغرافية. ومنذ بداية القرن العشرين صار على الفنانين التشكيليين إنجاز نص إبداعي موازٍ للنص المكتوب. ومن ثم صرنا نشاهد رؤى الرسامين الموازية لرؤى الكتّاب، ويمكن أن نستشهد، على المستوى العربي، بأعمال رائعة رافقت نصوصًا مثل أعمال: صخر فرزات وأسعد عرابي والشاعرة والرسامة اللبنانية إتيل عدنان، وغيرهم من الفنانين.

توظيف الإرث البصري

● من خلال رحلتك الطويلة مع الفنون التشكيلية يلحظ اعتمادك أشكالًا غريبة ممسوخة أحيانًا وصادمة للمتلقي في أحايين أخرى في أعمالك الفنية.. هل لذلك علاقة بالميثولوجيا والأساطير مثلًا؟

■ أنا على صلة منذ بداياتي بالإرث البصري في بلادنا، ومن ثم يشاهد المتلقي في حقبة الثمانينيات نوعًا من التزاوج بين المنظور الشرقي، الذي نراه في المنمنمات العربية والهندية والفارسية والمغولية والتركية، والمنظور الغربي الذي يُدَرَّس في كل أنحاء العالم بوصفه (منظورًا علميًّا). فهذا الاهتمام بإرثنا البصري موجود لدي منذ سنوات طويلة من دون أن أكون مأسورًا إليه، أي أنني مشدود تمامًا للواقع المحيط بنا ولمجموعة الأسئلة والأزمات التي يعيشها الإنسان، منذ عشرات ومئات السنين أكثر من كوني مشدودًا لمسألة الأساطير.

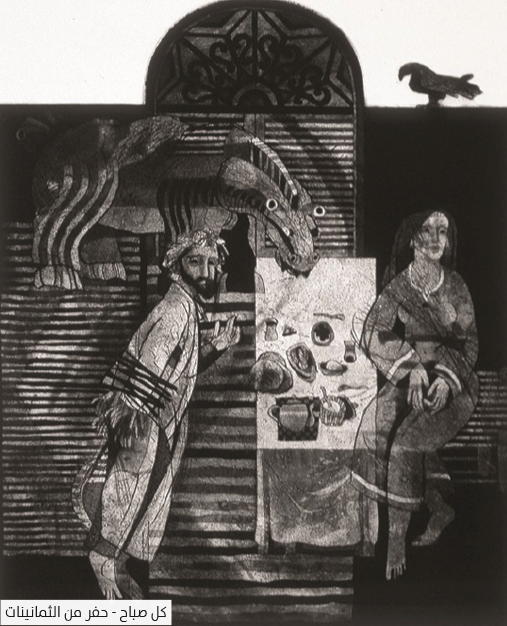

ربما بسؤالك تشير إلى مجموعة الأعمال التي رسمتها بين سنتي 1989م و1995م التي أسميتها «مجموعة أشخاص» وأنجزتها بوسيلتين وهما: الحفر على المعدن من جهة، والرسم باستخدام تكنيك مختلط من (الكولاج) إلى الألوان الترابية إلى ألوان (الباستيل). هذه الأعمال كانت عبارة عن ثلاثة أشخاص متموضعين في وسط اللوحة، تتوسطهم شخصية ذات سطوة واستعراض وعنف ظاهر مع مرافقين اثنين عن يمينها ويسارها. المجموعة أعطتني مساحة كبيرة للسخرية من هذا العنف الأخرق المتسلّط على البشر ومصايرهم. وعلى الرغم من كل التفاصيل التي تحمل دلالات سياسية لا تخفي نفسها، فإنها شكلت لي مجالًا لإعمال الخيال، وكانت واحدة من اللحظات التي تحرر فيها عملي من الأطر الواقعية التي كانت تحكم عملي في السابق.

● الأشكال في أعمالك هنا غريبة كسمكة متوحشة أو كائن حي ممسوخ حيث قد تكون لها مدلولات ورموز وتشكل صدمة للمتلقي، ولكنها هل تدلل مثلًا على الواقع المعاصر والإنسانية المتوحشة؟

■ عملت لمدة 25 سنة أو أكثر على موضوع (الطبيعة الجامدة) وهو موضوع حديث لا يتجاوز عمره ثلاثة قرون؛ وكان يُنظر له قديمًا على أنه واحد من الموضوعات الثانوية في تاريخ الفن، ولم يكن يُعد من الموضوعات (الكبيرة). كانت الموضوعات المهمة هي تلك التي تتناول القصص الدينية والمعارك الحربية والأساطير وبورتريهات الملوك وغير ذلك. ولكن ما حصل، ومع مرور الزمن وبخاصة في القرن العشرين، أن موضوعات الطبيعة الصامتة أخذت حيزًا مهمًّا، وأحد الموضوعات التي أوقد فيها الفنانون خيالهم وقدراتهم على الصياغة المتجددة في كل البلدان ومن كل التيارات. وموضوع الطبيعة الصامتة، كما هو معروف بسيط وتزييني، نراه تقليديًّا يزين الصالونات وغرف الطعام! ولكنه لي هو شيء آخر تمامًا حيث فتح لي المجال لأقدّم مدلولات سياسية واجتماعية وإنسانية أبعد بكثير من مسألة التزيين.

وفي تقديري أن كل رسّام مهما مَرَّ بلحظات يمكن أن يبتعد بها من نهجه ومن الأشياء التي صنعت عمله، لا بد أن يعود في نهاية الأمر لخصوصيته. ولكوني رسامًا تهمني الشحنة الواقعية والتعبيرية، وهو ما لا يخبئ نفسه في أعمالي؛ لذلك سرعان ما تسربت إلى هذه الموضوعات البسيطة والأليفة والأنيقة و(الجميلة)، أي موضوعات الطبيعة الصامتة، الناحية التعبيرية والعنيفة والوحشية والمقلقة، مثل: الأسماك المطعونة بسكاكين أو بمسامير أو مربوطة أو العصافير المطعونة والميتة. دخلت كل هذه الموضوعات في عملي. وهنا أود أن أوضح أني لا أحب تسمية عملي بالرمزي؛ إذ أعتقد أن الرمزية بعيدة منه، فالرمزية هي أن ترسم عنصرًا ما وقصدك الدلالة على أمر آخر غير المرسوم! أما عملي فهاجسه الإمساك بالقسوة وبالعنف الذي يحطم البشر في حياتنا. أي أنني لا أعمل شيئًا يرمز لشيء آخر، فما يقلقني هو هذه القسوة والوحشية التي تنهش حياتنا كبشر وتتحكم في شرطنا الإنساني.

إضافة إلى كل هذا كانت تشغلني أيضًا قضايا أخرى فنية بحتة، مثل مسألة الفراغ ومسألة البناء والإضاءة ومسألة التزاوج بين المساحات الهادئة والمساحات المتوترة ومسألة المنظور الشرقي والغربي. في رأس الرسام دائمًا تحديات فنية، شكلية مقلقة، لكن مع الأسف فإن كثيرًا من الناس يمرون عليها مرورًا عابرًا، فهم يتفرجون على (معنى) اللوحة. اللوحة ليست معنى فقط، بل هي أيضًا شحنة إبداعية وشحنة نفسية وشحنة تصويرية أو غرافيكية. ليس المطلوب من الناس أن يعرفوها كنقّاد لكن المفروض ألا يصادروا إحساسهم العفوي والسليم تجاه اللوحة في سبيل مشاهدة (المعاني) الخاصة في اللوحة، فاللوحة مهما كانت معانيها بسيطة أو عظيمة أو صادمة فإنها كعمل فني أكبر من (المعاني) التي تحتويها.

الأبيض والأسود

● في أعمالك أيضًا يلحظ اعتمادك اللونين الأبيض والأسود وأحيانًا الرمادي. لماذا؟ هل لذلك علاقة بموضوع التباين اللوني، فكما يقال الضد يظهر حسنه الضد، ما مدلوله لديك؟

■ أعتقد أن الفنانين ينقسمون دائمًا إلى قسمين، القسم الأول: هم (الملونون) الذين يعتمدون في أعمالهم على تناقضات الألوان الحارة والباردة، والقسم الآخر هم (الغرافيكيون) أو الرسامون الذين يعتمدون في أعمالهم على تناقضات الأبيض والأسود، وهذان مَنْحَيانِ مختلفان، وإن كان كثير من الرسامين اشتغلوا على الألوان، وأيضًا كثير من الملونين اشتغلوا في الرسم. ونحن نتفرج على أعمال الفنانين نشاهد أن هذا ملكاته في الرسم أقوى من ملكاته اللونية، وذاك موهبته في اللون أقوى من موهبته في الرسم. أي أن هذا التقسيم لا يمنع الاختلاط بين التيارين. أنا لمست منذ وقت مبكّر أنني (رسام)، ومن ثم كرّست كل عملي للأبيض والأسود سواء كان الحفر على المعدن أو الرسم على الحجر أو الرسم بالحبر الصيني وبقلم الفحم. ومن ثم هذه المسألة تتجاوز مسألة أنني أقسّم العالم إلى أبيض وأسود. بعبارة أخرى يمكن أن يعبّر الشخص عن مآسٍ مريعة بألوان شفافة مثل الألوان المائية، ويمكن ببساطة أن يعبر عن معانٍ في منتهى الرقّة والنعومة بالأبيض والأسود أيضًا. أمّا عملي هناك، من جهة، هذا الخيار الذي يتناغم مع نفسي، وفي الوقت نفسه أستخدمه لأقدّم قسوة الأبيض والأسود وتناقضاتهما كما يحلو للناس أن يقولوا.

● يصنفك النقاد، وأيضًا الموسوعات، على أنك أحد رواد فن الحفر في العالم العربي هل هذا يسعدك؟

■ هذا الفن صار مستقلًّا بأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومن ثم كانت واحدة من هواجس الفنانين -في تلك الأيام- وما زالت قائمة هي أن اللوحة ذات النسخة الوحيدة سيقتنيها شخص واحد أو مؤسسة واحدة، بينما عندما يستطيع الفنان أن ينجز عملًا غرافيكيًّا ثم يطبع منه عشر نسخ أو عشرين أو ثلاثين، هذا يعني أن العمل سيصل إلى عدد أكبر. أي أن الأعمال الغرافيكية أكثر ديمقراطية؛ لأنها توسع قاعدة المُقْتَنين قياسًا لأعمال التصوير الزيتي أو النحت على الحجر مثلًا وكلها أعمال وحيدة. إن هذا الطموح موجود عند الفنانين الغرافيكيين، إضافة إلى السحر التقني في أعمال الحفر، والمختلف تمامًا عن جماليات العمل بالحبر الصيني مثلًا أو بقلم الفحم أو غيره. ولن نكون مخطئين إن وضعنا في بالنا أن كل مادة لها شخصيتها، ومن ثم لها جمالياتها ومتعتها وسحرها أيضًا. فما هو موجود بالحفر شيء خاص، لذلك عندما ننجز قطعة حفر فلا نوسع فقط عدد الناس المتلقين، بل أيضًا نفتح أبوابًا لمجالات أوسع من اللوحة الزيتية في التقنية وجمالياتها. ولا أقول ذلك لأبخس من روعة الأعمال الزيتية مثلًا أو المائية أو الأحبار، بل لأشير إلى خصوصية وجماليات وشخصية كل مادة وكل تقنية ليس إلا.

● لنتحدث عن أعمال التصميم والتجربة المتواصلة لديك في هذا المجال؟

■ كان عمري 15 سنة عندما ذهبت للدراسة في مركز الفنون التطبيقية. هناك درست الإعلان الجداري والخط العربي، ومنذ ذاك العمر المبكر وأنا أهتم بالأعمال الغرافيكية أو الأعمال المطبوعة، سواء كانت ملصقات جدارية أو رسومًا للصحافة أو كاريكاتير سياسي وغير ذلك، فكان هذا جزءًا من عملي الدائم وجزءًا من اهتماماتي. ولا أخفي عليك أنه في كثير من الأحيان هناك جهات أو أشخاص أو أصدقاء أو دور نشر يكلفونني بتصميم الأغلفة وغير ذلك وهذا يشكّل لي مصدر متعة حقيقية؛ لأنه يخرجني قليلًا من خانة الغرق في أعمالي في مجال الطبيعة الصامتة بأبيضها وأسودها، التي أعمل عليها من أكثر من ربع قرن، يخرجني من هذا الجو القاسي والشدة التعبيرية المتواصلة. إضافة إلى أن الملصق الجداري يمكّنني من قول كلمتي بشكل مختلف، كما أنه حقل للتجريب، ومجال لفتح نوافذ جديدة أمام نفسي.

المعنى في الأعمال التجريدية

● ما رأيك في المدرسة التجريدية. هناك من يقول: إن التجريد أبو الفنون، وإن 90% من فناني العالم هم تجريديون؟

■ انطلق الفن التجريدي على أيدي الفنان الروسي (كانديسكي) عام 1909م، وفي عام 1920م تلقى دعمًا كبيرًا على أيدي الفنان (موندريان). وينقسم الفنانون التجريديون إلى تيارات عدة: تيار غنائي، مثل أعمال (كانديسكي) أو (نالار)، وتيار هندسي مثل الفنان (موندريان) و(ماليفيتش). والتجريد كتيار توسع توسعًا هائلًا في كل أنحاء العالم في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وأخذت به أعداد كبيرة من الفنانين. ومعروف أن الفنانين التجريديين يقدمون أعمالًا تعبّر عن مفاهيمهم الجمالية بغض النظر عن مسألة المعنى، بخلاف الأعمال الواقعية أو التعبيرية حمّالة المعاني. العمل التجريدي بعيد من المعنى والدلالة، فالفنان هنا يضع المشاهد أمام تحدٍّ هو أن يستمتع بالعمل كألوان وكخطوط ومساحات وعلاقات وتوتر وجمال بغض النظر عن مسألة دلالاتها!

أما حول نسبة الفنانين التجريديين أنها كبيرة في العالم، ففي اعتقادي أن تاريخ الفن هو تاريخ حلزوني يدور حول نفسه وبشكل متصاعد. ففي حقبةٍ ما تتوسع مساحة أو تأثير أحد التيارات، وفي مرحلة لاحقة تتقلص وتترك المساحة الأوسع لتيار آخر.

في رأيي لو كان التجريد هو أبا الفنون، لكان على الفنانين الآخرين أن يغلقوا مراسمهم، وهذا لم يحدث بالطبع. ولذلك نرى في القرن العشرين فنانين انخرطوا في التجريد، وفنانين عادوا إلى التعبيرية مثل (فرانسيس بيكون) وآخرين عادوا إلى الواقعية مثل (لوسيان فرويد)، وهناك من عاد إلى واقعية في منتهى التشدد في الستينيات وأوائل السبعينيات على أيدي مجموعة كبيرة من الرسامين الأوربيين والأميركيين الذين قدموا الواقعية الفوتوغرافية. ومن ثم نحن لسنا، ولم نكن سابقًا، أمام نهاية المدارس الفنية ولا نهاية الرؤى الجمالية. هذا لم يحدث لا في تاريخ الفن ولا تاريخ الأدب ولا تاريخ الفكر. القول: إن التجريد هو نهاية الفنون أو نهاية حقبة، فيه كثير من التجني. نعيش اليوم ضمن عالم واسع الغنى، تتعايش فيه تيارات عديدة، ولكل منها هواجسها وهمومها ومفاهيمها ومتلقيها.

فوائد وسائل التواصل الحديثة

● هل خدمتك وسائل التواصل الاجتماعي بوصفك فنانًا وخدمت الفن التشكيلي عامةً؟

■ شخصيًّا استفدت بشكل بسيط منها، لكنَّ هناك كثيرًا من الفنانين شكّل لهم ذلك حقلًا جديدًا. فلم يعد الفنانون محصورين في مجال ضيّق وهو مجال العرض في الصالات وتسويق أعمالهم عن طريق هذه الصالات؛ فقد صار لديهم مجال أوسع بكثير لمشاهدة الأعمال وثانيًا بيعها وتسويقها. وهذا حدَّ من سطوة الصالات الكبيرة عالميًّا. هذه السطوة للصالات الكبيرة في العالم قدمت فنانين من الدرجة الثانية وصنّعتهم وكأنهم فنانون استثنائيون، وهذا الخطر موجود حتى عند تسويق الأعمال باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

لا يشغل بالي أن هناك صالات سوّقت فنانين ثانويين، أو أن وسائل التواصل الاجتماعي تسوّق فنانين من الدرجة الثانية أو العاشرة؛ لأنني أعتقد أن الحكم الحقيقي على العمل الفني ليس الصالة ولا وسائل التواصل الاجتماعي ولا النقاد ولا الصحف. الحكم الحقيقي هو الزمن فالزمن، نحتاجه دائمًا لغربلة الأعمال الفنية وغربلة التيارات الفنية وغربلة إبداع المبدعين، سواء كان ذلك بالفنون التشكيلية أو الشعر أو الموسيقا أو المسرح. ما يمكن أن يشغل بالنا هو الظلم المحيق بكثير من الفنانين الأصيلين الذين لا يلتفت الإعلام لإنجازاتهم، ولا يُكتشَف عُمق وأصالة أعمالهم إلا بعد وقت طويل.