تَراجُع دول وصعود ميليشيات: سياق المسألة ومآلاتها وعلاقتها بطبيعة الدولة/ موريس عايق

18-06-2024

1. هنا تتجلى الدلالة الكبيرة لتصريح الرئيس الفرنسي ماكرون بعد التوقيع على الاتفاقية الثانية لتصدير طائرات الرافال، من أنه لن يجعل مثل هذه الصفقات مشروطة بحقوق الإنسان، في الوقت الذي كان سجِّلُ النظام المصري في أسوأ حالاته.

2. طبعاً دون التغافُل عن المسبب الأول للتكلفة المهولة لحروب الميليشيات، أو المقاومات، المتمثل بالقدر الهائل من العنف والوحشية التي يطلقها الأقوياء: المحتلون والطغاة. إسرائيل هي التي تدمر غزة على رؤوس أهلها مرتبكة أشنع الجرائم وليست حماس، وهو ما سبق وشهده العالم في حروب تحرير أخرى.

3. فعلياً، هذا هو المعروض اليوم على الفلسطينيين من طرف القوى المهيمنة، أميركا وأوروبا. حق الفلسطينيين بالحياة، مجرد الحياة وما قد يرافقها من حاجات، في مقابل الحقوق السياسية لإسرائيل. يعرض النظام العالمي على الفلسطينيين نفس البضاعة التي تعرضها الدول العربية على شعوبها.

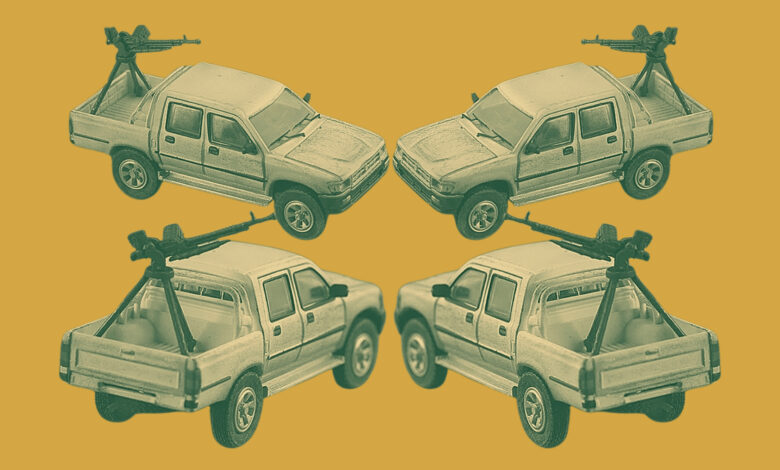

تُشير الحرب التي تشنُّها إسرائيل على غزة وأهلها إلى مشهدٍ عربي جديد، بدأت ملامحه بالظهور منذ عقدين تقريباً، وإن تَسارَع تَشكُّله خلال العقد الأخير. مشهدٌ مِيْزتهُ الأساسية هي التحوُّل في طبيعة الفاعلين السياسيين، حيث تتراجع الدولة لمصلحة الميليشيات.

هنا، محاولةٌ لرصد جوانبَ مختلفة من سياقات هذه الحرب المُفضية إلى المشهد العربي الجديد الذي تسودُه الميليشيات وتتراجعُ فيه الدول، وإن كان عبر إهمال السياق الأكثر وضوحاً وبديهية للحرب، سياق التغريبة الفلسطينية والنضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.

وبالطبع هناك قدر كبير من الإجحاف عند الحديث عن «الدولة العربية» بالنظر إلى التبايُن الهائل بين هذه الدول في قدراتها وإمكانياتها المختلفة. يكفي أن نقارن بين المملكة العربية السعودية والصومال، أو بين الجزائر وقطر، ليرى المرء مدى الإجحاف عند الحديث عن الدولة العربية. غير أن الحديث عن الدولة العربية له أيضاً ما يُسوِّغهُ بقدر ما تشتركُ هذه الدول في الانتماء إلى مجال سياسي وثقافي شديد التداخل، بحيث تكون التأثيرات بينها على قدر كبير من الأهمية. كذلك فإنَّ المُشتركات العديدة بينها عظيمة، بقدر التباينات. لهذا من الأفضل القول إن الحديث عن «الدولة العربية» هو تعميمٌ مُجحِف له ما يسوّغهُ، وضماناً للدّقة بقدر الإمكان يمكن تعليقُ دول الخليج العربي عامة والمغرب مما تتم الإحالة إليه هنا.

ملاحظة أخرى تتعلّقُ بمن هي الميليشيات المعنية؛ مصطلح «الميليشيات» هنا ليس تقييماً، بل مجرّد وصفٍ لجماعة مسلحة ومنظّمة تقفُ خارج الدولة، تخوض الحروب وتتمتّعُ بسيادة ما على شؤونها وما يرتبط بها، وقد تَمتد هذه السيادة إلى أرض تُسيطر عليها وتبني عليها ما يشبه الدولة، أو إلى مجتمع تتولى إدارته. يَجمعُ هذا الوصفُ أشياءَ عديدة ومتباينة، فهو يَصدُقُ على حماس وحزب الله بوصفهما ميليشيات مقاومة، كما أنه يَصدُقُ على داعش والنصرة والفصائل السورية والليبية والحوثية، رغم الاختلافات الكبيرة بين ميليشيات تخوضُ حربَ تحرير ومقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات منخرطة في حروب أهلية ومذابح. غير أن الفرق القائم على التمييز بين «مقاومة» و«حرب أهلية» هو تمييز نسبي إلى حدٍّ كبير. فالمُقاوَمات نفسها منخرطةٌ في حروبٍ أهلية؛ حزب الله في لبنان وسوريا، وحماس في فلسطين. كما أن ميليشيات الحروب الأهلية هي مُقاوَمات من وجهة نظر ما؛ الفصائل السورية تخوضُ مقاومة ضد النظام السوري أو الاحتلالات العديدة، الروسية والتركية والإيرانية، بحسب من يقوم بالوصف هنا. إلى حدٍّ كبير، أتبنى هنا منظور حازم صاغية باعتبار المُقاوَمات حروباً أهلية مُقنَّعة، كما أن العكس صحيحٌ أيضاً.

لا تنفي نسبيةُ هذا الفارق التبايُنَ الكبير بين حماس وحزب الله من طرف وداعش، مثلاً، من طرف آخر. حيث يسعى كل من حزب الله وحماس إلى تقديم سردية جامعة إلى حدٍّ ما، ممّا يسمح بالالتقاء مع آخرين على قضايا مشتركة لجهة مُقاومَة الاستعمار والتحرُّر، وبناء إجماع يتجاوز البيئة المباشرة والخاصة لهذه الميليشيا. بالمقابل، تخوضُ داعش حرباً عدمية ضد الجميع، كونها لا تبحثُ عن سياق أوسع لتعريف مطالبها وقضاياها بما يؤمِّنُ لها تقاطعات تتجاوز جمهورها. إنما، على العكس تماماً، تسعى إلى تكريس التباينات والاختلافات، جاعلة من كل اختلاف مسألةً جوهريةً لا تَهاونَ بصددها. في حين تتوزع الميليشيات الأخرى بين هذين الحدّين.

الموضوع المطروحُ هنا لا يتعلّق بمثل هذه التباينات بين الميليشيات المختلفة بقدر ما هو إشارة إلى اتجاهٍ يبدو أننا نذهب نحوه.

سياق الربيع (العقد الأخير)

لا تبدو حربُ الإبادة الإسرائيلية على غزة حدثاً مُنقطعاً عن سياقٍ شرقي، فلم يحدث أن خاضت إسرائيل حرباً بمثل هذه الوحشية المَهولة في حروبها السابقة ضد غزة أو لبنان. فلا تبدو هذه الإبادة وليدةً حصرية لإجرام إسرائيلي، لطالما عايشه الفلسطينيون والعرب خلال تاريخ صراعهم مع الصهاينة.

يُمكنُ للسياق العربي خلال العقد الأخير الموافِق لقمع الانتفاضات العربية تفسيرُ جُزءٍ أساسي من هذه الوحشية. فأخبار الموت والرعب لم تنقطع عن هذه المنطقة منذ ما يزيد عن العقد؛ موتٌ يومي دون حساب أو معنى، أصبحت خلاله حياة هؤلاء أمراً لا يُحتسَب، وصارَ موتهم شأناً من شؤون الحياة العادية وأخبارها اليومية. لقد اعتاد العالم موتنا، واعتاد على اعتبار قتلنا أمراً لا يستحقُّ العقاب ومتاعبَه، ومقتلةً تنتمي إلى شؤون الطبيعة مثل الكوارث الطبيعية، غير أنها، فوق ذلك، شديدة التكرار حتى الملل. وجُلّ ما يمكن فعله معها هو تنظيم المساعدات الإنسانية المباشرة لضحايا هذه الملمّات والنوازل.

هذا أحد أهم إنجازات «الدولة العربية»؛ أنها جعلت قتْلَنا يعودُ لطبيعة الأمور في الشرق، لم يعد جريمة إلا بعناء؛ عناء يبذُلُه غير العرب ممن لم يستوعبوا بعد أن قتل هؤلاء مجرد «مسألة إحصائية». الحرب ضد «الوحوش البشرية» ليست بدعة صهيونية، هو أمر مُتأصِّل في الدولة العربية التي مارسته وأسّست تصورها لحروبها ضد شعوبها عليه، قبل أن تُصرِّحَ إسرائيل بذلك.

بالتأكيد، هناك أسباب أخرى تتعلق بالآخرين. لكن هذا السبب المحلي كان حاسماً ويتجاوز أي أسباب خاصة بالآخرين، يتجاوز السياق الأوروبي لعُقَدِ الذنب، أو السياق الأميركي المُستَنِد إلى علاقة خاصة تجمَعُ تاريخهم المحلي بتاريخ إسرائيل.

لم يقتصر إسهام الدولة العربية على تطبيع المذبحة في بلاد العرب وحسب، بل ارتقى إلى مشاركة سرية (رغم علنيّتها الفاضحة التي يَحارَ معها المرء في سبب وصفها بالسرية) في الحرب الإسرائيلية على غزة. إسرائيل كانت على أعتاب أن تصبح شريكة أساسية في نظام الأمن العربي، وربما يكون الإنجاز الأساسي لطوفان الأقصى هو منعُ حصول هذا الأمر. لا يمكن حصر الشراكة العربية مع إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني، بل يتعداه إلى شراكة في مواجهة انتفاضات «العرب» أنفسهم، كما في حالة مصر. فالخطر الحقيقي الذي تشعره الدولة العربية ليس تهديداً خارجياً، على أهمية هذه التهديدات، بل تهديداً داخلياً صار واقعاً خلال العقد الأخير، مَثَّلته الانتفاضات العربية، وهو ما يجب تحطيمه ومواجهته. وهذا مَكمَنُ أهمية إسرائيل في مُخَيِّلة الأنظمة العربية التي تُصرُّ على أن ضمان أمن النظام يعني موافقة دولية، وتحديداً أميركية، وهذه تمرُّ أساساً عبر البوابة الإسرائيلية. يُضاف إلى هذا ما تفترضُه الأنظمة العربية من خطر التيار الإسلامي-الإخواني الذي يبدو وكأنه القوة الوحيدة التي تهددهم، وكأنَّ الانتفاضات هي صناعة هذا التيار، مثلما يعتقد الحاكمون في مصر والإمارات والسعودية، مما يبرر الشراكة مع إسرائيل في مواجهة حماس الإخوانية. أمست إسرائيل جزءاً من نظام الأمن العربي، للدقة، أمن الدولة العربية.

سياق الميليشيا-الدولة العربية

تندرجُ الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة ضمن سياق تاريخي أطول من الحروب الإسرائيلية، ويمكن تأطير بدايته مع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، مروراً بحرب 2006 على لبنان وحزب الله وما تلاها من حروب متعددة على غزة وحماس.

بعد صعود حزب الله وتوليه أمر المقاومة في الجنوب، وبشكل أكبر بعد تحرير الجنوب وانخراط حزب الله في السياسة اللبنانية والإقليمية، لم تَعُد قسمة المقاومة والدولة صالحة بغياب الأرض المحتلة، ومعها صار سؤال الميليشيا مادة سجال لبناني مُحتدِم بامتدادات مباشرة على محيطه، سوريا وفلسطين. وقتها، تَمحورَ السجالُ حول العلاقة بين الدولة والميليشيا، وانتقاص الأخيرة من سيادة الدولة. بهذا المعنى، صارت الميليشيا عائقاً في وجه مشروع بناء الدولة، بما يُحتّم المواجهة مع «مشروع الميليشيا» من أجل بناء الدولة، الذي صار شعاراً رفعه خصوم حزب الله. المسكوت عنه كان المعضلات المتعلقة بطبيعة الدولة ومشروعها وموقعها، أي سؤال الدولة.

لا يعنينا اليوم الانخراط في هذا النقاش وقد استعاد شيئاً من حيويته الآن. فقد كان، مثلما هو الآن، سجالاً سياسياً ضد ميليشيا، دون النظر إلى «الدولة» التي يُدافَع عنها. مما يشير إلى انخراط عام لهذا السجال في مشروع سياسي، مشروع النظام العربي، وتكريسه في وجه مناوئيه وخصومه، تحت ستار الدفاع عن «الدولة».

ينطلق المنافحون عن الدولة من تَصوُّر مثالي لها، فيعترضون على الميليشيا كونها تعيقُ تحقيق مشروع الدولة-المثال. قد يعترفُ البعض، حال قلّة من الخائضين في النقاش الذين يعبرون بالحرارة ذاتها عن رفضهم للأنظمة العربية المستبدة، بالعوائق التي تمنع تحقيق الدولة المنشودة. غير أن الميليشيا تبقى المانع الأول، فلا معنى للحديث عن موانع أخرى بوجودها، خاصة في ظل الطبيعة الرجعية لهذه الميليشيات ومآلات النسخ التدميرية منها، مثل داعش وأمراء الحرب العراقيين والسوريين والليبيين.

التصوّر «المثالي» للدولة هو مكمنُ الخلل في هذا السجال، تصوُّرٌ لا يدلّل عليه شيءٌ سواءً في تاريخ الدولة العربية أو حاضرها أو حتى مستقبلها. على العكس تشير الدولة الواقعية إلى نقيض هذه الصورة. غير أن ما يعنينا من هذا النقاش هو ما يُشير إليه من حقيقة صعود الميليشيات بوصفها فاعلاً سياسياً منافساً للدولة، وهو السياق الذي علينا أن ننظر من خلاله إلى المستقبل.

تتجلى أولى نجاحات الميليشيات في أدائها العسكري، كما ظهر بوضوح عبر حروبها المتعددة مع إسرائيل. فأداء حزب الله في لبنان، ومن ثم أداء حماس خلال كل حروبها المتعددة، تجاوزَ أداءَ الجيوش العربية في أي من حروبها السابقة. لم يعد الداخل الإسرائيلي مُحرَّماً، كما أن إسرائيل تعاني وتفشل في تحقيق أهدافها، وصولاً إلى هزيمة عسكرية حقيقية (طبعاً بشكل نسبي وقياساً إلى فائض القوة الإسرائيلي المهول).

لم يكن الأداء العسكري الناجح ممكناً دون أساس اجتماعي تمثَّلَ في بناء «مجتمع مُقاوِم»، مجتمع مُعبَّأ ومُدرَّب خلف هذه الميليشيا وجاهز للتضحية وخوض غمار هذه الحرب، ولديه القدرة على فعل ذلك. لا يمكن تصور هذا النجاح دون الاستناد إلى سردية خَلاصية يأخذ الديْن فيها دوراً مركزياً بما يقدمه للمؤمنين من قيم حاسمة تماماً في المعركة، وأولها الصبر واليقين بالوعد الإلهي. فرغم كل هذا الموت والدمار، لا انكسار أو استسلام. لا أسئلة عن العوائد المباشرة والفوائد الفردية، التي تبدو كوارث محضة على هذا المستوى. تجاوزَ النجاحُ الذي لاقته هذه الميليشيا، على مستوى الهيمنة والقدرة على تعبئة جميع الموارد وإدارتها في معركتها، إنجازات الدولة العربية في هذا الشأن. غير أن الأهمية المضاعفة لهذا النجاح تتمثّلُ في كونه المقياس الذي يشير إلى مدى نجاح الدولة في الاقتراب من صورتها عن نفسها. أنجزت الميليشيات، حقيقة، سياقاً يمنع الهزيمة ويُكرّس عوامل الانتصار، حتى وإن لم تكن هذه الميليشيات نفسها قادرة على صناعة النصر (وهو، مرة أخرى، أمرٌ لا يقبله أنصارها الموقنون تماماً بقدرتهم على تحقيق هذا النصر).

لا يمكن فهم نجاح الميليشيات دون النظر إلى ما يناظرُه من فشل الدولة العربية. فقد قامت شرعية الأنظمة في دول الطوق العربي على دعامتين مركزيتين: الحرب (التحرير والاستقلال الوطني ومواجهة الاستعمار بحسب الإيديولوجيات العربية، وهي جميعها تندرج تحت بند الحرب) والتنمية بما يندرج تحتها من شروط الحياة عامةً: الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وهلمَّ. وقد تعززت شرعية الدولة العربية بقدر نجاحها في استيفاء شيء من متطلبات هاتين الركيزتين في مراحل معينة من تاريخها. غير أن الحصيلة الختامية لدول الطوق العربية كانت فشلاً ذريعاً، تحديداً فيما يخص هاتين الركيزتين اللّتين جعلتهما هذه الدول محور شرعيتها ومعيار نجاحها، مع تغييبها القسري لمصادر شرعية أخرى تعتمد على تمثيل المواطنين ومشاركتهم في تحديد استراتيجيات الدول التي تحكمهم، أو امتلاكهم حداً أدنى من القدرة على التأثير والمراقبة على عمل الدول فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات.

لقد انتهى هذا الانحدار إلى تَحوُّلُ الدولة العربية إلى عصابة تقوم على القمع العاري، جاعلة من البلاد مُلكية خاصة لها. وقد عبرت اللغة الشعبية بأفضل ما يكون عن هذا الخليط من القمع والنهب: «بيت خالتك»، «راح وراء الشمس»، «الشبّيحة»… إلخ، كتعبيرات عن القمع الخارج عن القانون الذي تُمارسه الدولة وأدواتها غير الرسمية. كما تشير تعبيرات «الفساد» و«القطط السمان» و«حُكْم المصرف»، إلى الواجهة الاقتصادية للحظة النهب التي تمارسها الدولة بشكل خاص. «دولة التعفيش» هو التعبير الأكثر قسوة وصدقاً عن جوهر الدولة العربية في المشرق العربي في لحظتها القصوى، فالدولة العربية دولة تعفيش تنتظر أن تتحقق. الدولة العربية عادت إلى وضعية الميليشيا، بالمعنى الأسوأ لهذا التعبير؛ أمير الحرب.

الفشل وتَقلُّص الدولة إلى لحظَتي النهب والقمع بدوره يهدد قُدرتها الخاصة على السيطرة على شعبها على المدى الطويل. من جهة ضعف الكفاءة المتزايد لهذه الدولة، وضعف الإمكانيات القادرة على تعبئتها وحشدها لقمع الاحتجاجات والتمردات أو الجماعات المختلفة التي تنازعُها السلطة. ومن جهة أخرى ازدياد مصادر النقمة والغضب على سلطة الدولة والاستعداد لمواجهتها من قبل الخاضعين لها.

لا يبدو أن شيئاً قد يعكسُ مسار التدهور للدولة العربية وتَحلُّلها رغم استعادة زمام الأمور بعد الانتفاضات العربية، كما في حالة مصر. فقد شهد العقد الأخير في مصر تراجعاً على جميع الأصعدة، حتى بالمقارنة مع عهد مبارك. فتضاعفت المديونية الخارجية من ما يقارب 43 مليار دولار في نهاية عهد محمد مرسي إلى ما يقارب 165 مليار دولار حالياً، وهو ما تَرافقَ مع استثمارات ضخمة في مشاريع بنية تحتية عملاقة غير مُنتِجة يتولاها الجيش (مشاريع العاصمة الحكومية والجسور التي تولّتها مؤسسات تابعة للجيش)، وصفقات شراء أسلحة غالية تم تمويلها بهذه القروض (مثل صفقتي طائرات رافال الفرنسية، وقد بلغت كلفة الصفقة الثانية قرابة 4.5 مليار دولار مولت بقروض فرنسية). مُوِِّلت المديونية الخارجية بقدر هائل من المساعدات والمِنَح العربية التي لا تنفصل عن الوضع السياسي لمصر. خلال الفترة نفسها، لم يزد دخل المواطن المصري إلا بمعدل 18 بالمئة منذ العام 2009، بينما ازداد الدخل للدول النامية بمعدل 93 بالمئة. لقد كان هذا العقد هو الأسوأ من ناحية نمو دخل المواطنين المصريين مقارنة بالعقود الأربعة التي سبقته، ما دفع عمرو رجب إلى وصف العقد الأخير بالعقد الضائع مع غياب سياسة تنمية مُستدامة في الإنتاجية. ازدادت حدة الأزمات الاقتصادية التي يعيش المواطن المصري تحت وطأتها بالمقارنة مع عهد مبارك، وازداد الفساد والعسكرة للاقتصاد المصري. طالَ تَراجُع الاستراتيجيات التنموية المعتمدة منذ عهد مبارك، والمشابهة للنموذج الهندي، مثل التوسُّع في الجامعات التقنية لتخريج يد عاملة مؤهلة وقادرة على جذب الاستثمارات الخارجية. بينما يهدف النظام المصري الحالي، تحت ضغط تأمين مصادر دخل نقد أجنبي، إلى تصدير اليد العاملة المُؤهَّلة عوضاً عن جلب استثمارات حقيقية للعمل في مصر، مكتفياً بالبيع أو بأنشطة استثمارية خدمية تتولاها دول الخيلج. كذلك شهدت مصر مزيداً من القمع والملاحقة وتقييد الحريات بما يفوق ما عرفته في عهد مبارك. بالمحصّلة، تعمّقت جميع الأسباب التي أدت إلى الانتفاضة وازدادت، فيما تبدو السياسة الوحيدة التي يتبعها النظام المصري، الاقتصادية والأمنية، تقوم على أن «العالم لا يسمح بانهيار دولة بحجم مصر»، بما يُمكِّنه من متابعة الهدر والاستدانة والقمع. 1 وهي السياسة نفسها التي اعتمدها النظام السوري، وقد شهدنا مدى نجاعة هذه المراهنة.

الحاجة إلى إضعاف الدول العربية في مواجهة إسرائيل، وتأمين نظام دول عربية مهمّتهُ ضمان الأمن الإقليمي (وضمناً أمن إسرائيل) وضبط الشعوب العربية، انتهى إلى المفارقة التالية: أن الإضعاف المُنتظَم أدى إلى تدهور الدولة العربية بما يسمح للميليشيات بالانبثاق، ميليشيات صارت تُشكّل التهديد الأساسي لهذا النظام الإقليمي؛ وفرطُ ضمان أمن العوالق على الجسد العربي، أدى إلى تدهور هذا الجسد بما يشكل خطراً على أمن هذه العوالق نفسها.

الوجه الآخر للنجاح

لا يجبُ لنجاحات الميليشيات بدورها أن تحجبَ عنا جوانب أشد قتامة لهذه النجاحات، وأولها التكلفة المهولة. إن ميزة الميليشيات الأساسية أنها ليست دولاً، فليس عليها ما على الدول من حسابات. لا تتولى الميليشيات مؤسسات التعليم والاقتصاد والبناء وغيرها من ناحية، ولا تهتم تماماً بالكلفة التدميرية للحروب التي تخوضها من ناحية أخرى، فهذه الوظائف ليست وظائفها، وهذا يجعل من قرارات الميليشيات أقل تكلفة عليها. الدولة تُفكّر مطولاً قبل الدخول في أي من المواجهات التي تتجرأ الميليشيات على خوضها. تدمير البنية التحتية ووجود مئات الآلاف من المهجرين 2 الذين يحتاجون إلى مأوى وطبابة وتعليم، ولاحقاً إلى عمل ومدخول، حاجات لا تتوقف على الآن وهنا، بل تمتدُّ إلى المستقبل، وعلى الدولة التعاملُ معها إن لم تكن ترغب في مواجهة تمرد أو عصيان. بينما تَظهَرُ الميليشيا متحررة إلى حدٍّ كبير منها مقارنة بالدولة، فلا تلعب نفس الدور في مخططاتها كما تفعل لدى الدولة.

هنا، يمكننا أيضاً النظر في السياق الإقليمي الذي جعل من الاستقلال الاقتصادي للميليشيات أمراً ممكناً. اقتصاد حزب الله، وإلى حدٍّ كبير أيضاً اقتصاد مجتمعه، بما يؤمنه له من مؤسسات تعليمية وطبية وخدمات اقتصادية، مستقلٌ عن الاقتصاد اللبناني. حيث تتولى إيران بشكل أساسي إمداد اقتصاد الحزب ومجتمعه ودعمه. وهو ما يَصدُقُ على حماس، فهناك الأمم المتحدة التي تتولى إدارة وتمويل العديد من المؤسسات في غزة، إضافة إلى مساهمين مهمين فيما يخص الاقتصاد العسكري لحماس مثل إيران، وفيما يخص إعادة البناء والدعم الاقتصادي لغزة مثل تركيا وقطر.

إن مفارقةً غريبةً تجمعُ الميليشيا والدولة هنا، فالدولة اللبنانية مثل السلطة الفلسطينية تتوليان دفع رواتب الموظفين الخاضعين لسلطة الميليشيات.

تُرافق هذا الاستقلالَ الاقتصاديَ للميليشيات عن مجتمعها ميزةٌ عسكرية-تقنية، تتمثّلُ في رخص التقنيات الحديثة التي أصبحت تسمح ببناء صورايخ ومسيرات بتكاليف منخفضة وفي بيئات متواضعة. لا تحتاج الميليشيا إلى دبابة تُكلّف الملايين، إنما إلى صاروخ يُكلّف بضعة آلاف يمكن له أن يعطب هذه الدبابة. وهذا الصاروخ لم يعد معجزة تقنية.

انخفاض التكاليف والاستقلال الاقتصادي وقلّة العوامل التي تأخذها الميليشيا باعتبارها فيما يتعلق بالتكاليف الاجتماعية، مقارنة بما تفعله الدولة، يجعل من الميليشيا مشروعاً مُرشَّحاً للازدهار وليس للتراجع. غير أن هذا مرتبط بدوره باستعداد المجتمع المحلي الحاضن للميليشيا لدفع التكلفة العالية، وهو ما قد يستمر طالما بقيت الأساطير المؤسِّسة فاعلة، ولم تستنفذ الزمنَ المُتاحَ لها بعد. كما أنه يشترط عدم تَحوُّل الميليشيا إلى دولة (وهو ما تبدو الميليشيات مدركة له وتتفاداه ببراعة).

الفتنة أو السلطان الجائر

إن كانت المناقشة السالفة تتعلَّق أساساً بالميليشيات المقاوِمة للاحتلال الإسرائيلي، فإن هناك سؤالاً عاماً حول الحياة في ظل الميليشيا، خاصة في ضوء خبرات أشكال أخرى للميليشيات مثل تلك التي في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وأيضاً خبرات مع الميليشيات المقاوِمة في سياقات مغايرة. أليست الحياة في ظل الدولة، رغم بطشها وقمعها، أفضل من الحياة في ظل الميليشيا؟ ليس هذا مجرّد سؤال وحسب، بل هو في جوهره الحائط الأخير في كل إيديولوجيا الدولة العربية لحماية نفسها بعد فقدانها أي مغزىً إيجابي لها. يكفينا هنا تَذكُّر دعاية الدولة المصرية بعد حادثة غرق الطفل السوري إيلان، حيث نُشرت صور كبيرة تجمَعُ صورة إيلان الغريق وعبارة «طفل بلا جيشه» مع صورة أخرى للسيسي ومعه طفل وعبارة «طفل معه جيشه». لهذا التساؤل صدىً شعبي واسع يَظهَر في التحسُّر على أيام صدام حسين أو أيام الأسد وما قبل الانتفاضة مقارنة بالوضع الراهن، ويمكن القياس على هذا في كل مكان من اليمن حتى ليبيا. لا يمكن إنكار الواقعة المباشرة لانعدام الحد الأدنى من شروط الأمان مع الميليشيات، خاصة أن الميليشيات تعني ضمناً واقعَ الحرب الأهلية. يمكن هنا الإحالة إلى المعادلة، سواءً كما قدمها توماس هوبز بين الحكم المطلق والحرب الأهلية، أو كما قدمتها السياسة الشرعية بين الفتنة والسلطان. ففي كلتا الحالتين كانت الحرب الأهلية، الفتنة بالتعبير الإسلامي، الشرَّ الأقصى، حيث انتهاك الدماء والأعراض والأموال، شراً يتجاوز بكثير أي شر ناجم عن الاستبداد والسلطان الجائر.

يمكننا تقديم جملة من الملاحظات السريعة حول هذه المُقارنة التي يعتمدها التساؤل المطروح:

– تُقدم المقارنة وضعيّتين مُعلَّقتين للمفاضلة بينهما، دون النظر إلى عملية تاريخية تشرح الوصول إلى هاتين الوضعيتين، وخاصة الحرب الأهلية. يَفترضُ هوبس الحربَ الأهلية بوصفها وضعية طبيعية. الفقهاء بدورهم تحدثوا عن خطر الفتنة دون الحديث عما يوصِلُ إليها في سياق تاريخي. إن الإجابة على هذه المقارنة النازعة للتاريخ تكون واضحة بتفضيل أي شكل للسلطة يَضمَنُ الأمن وحق الحياة بشكله الأبسط والمباشر، المهدَّدان مع الفتنة والحرب الأهلية. 3 غير أن النظر إلى هاتين الوضعيتين، ليس بوصفهما وضعيتان معلّقتان، إنما بوصفهما حالتين في عملية/مسار واحد، يجعل من التقييم موضوعاً مختلفاً كلياً، بحيث لا تعود الحرب الأهلية وضعية مُعلَّقة تُقارَن بوضعية مُعلَّقة أخرى مثل الحكم المطلق، بل حالة يؤول إليها الحكم المطلق في حال سوءه. وبهذا تصير هناك علاقة سببية بين شكل الحكم والحرب الأهلية (الفتنة).

– عاشت الدولة العربية حالة حرب مستمرة، سواء كانت داخلية أو خارجية. العراق في حالة حرب أهلية أو خارجية دون توقف تقريباً منذ 1963، سوريا عرفت التمرد والحرب الأهلية (على تفاوت شدتها وامتدادها) كلّ جيل تقريباً منذ 1963، بالإضافة إلى حروبها الخارجية. عرفت مصر أيضاً سنوات من الحرب الأهلية المُخفَّفة كما في عقد التسعينيات، وهكذا الجزائر واليمن. إضافةً إلى الحروب الداخلية والخارجية المتواترة التي عرفتها الدول العربية، فإن القمع الواسع كان بدوره جزءاً محورياً في تاريخ الدول، تاريخٌ تُصوِّرُه أسماء السجون الموحشة التي عرفتها هذه الدول، بتفاوت حجم القمع فيها، وبعضها وصلت إلى وضعية المسالخ البشرية التي تُنظَّم فيها المذابح وجرائم القتل الجماعي. سجن طرة وأبو زعبل في مصر، تدمر وصيدنايا في سوريا، أبو غريب ومعسكر الرشيد وقصر النهاية في العراق وأبو سليم في ليبيا. لم تنقطع دورات العنف من حياة الدولة العربية، ما يعني أنَّ الحرب (وخاصة الداخلية) شيء مكوَّنٌ في حياة الدولة العربية. ولا داعيَ للنظر برومانسية إلى الدولة، فإن جزءاً أساسياً من صيرورتها هو قدرتها على قمع منافسيها الداخليين، الأمر الذي تمَّ بقدر مَهول من العنف، بالإضافة إلى جانب آخر للسلطة قائمٍ على القبول الناجم عن الهيمنة أيضاً، القبول والتمثيل والتأثير من قبل الخاضعين للدولة. غير أن الدولة العربية تعيش دورات مستديمة من العنف والموت والقتل، لا تتبدى السلطة فيها إلا عبر الإكراه والقسر. القبول بأي شيء يدرأ الفتنة لا يعني سوى تأجيل الحرب الأهلية، لعقد قادم ربما. لا يُلغي الاحتماءُ بالدولة العربية الحربَ الأهلية والميليشيات، إنما يؤجلها فقط، وعادة ما يكون هذا التأجيل أكثر كلفة، فالحروب المُؤجَّلة أشد فتكاً.

ساقَ كلٌّ من «هوبس» و«السياسة الشرعية» جملةً من الضوابط التي تُبقي هذه المقارنة في صالح الحكم المطلق في مواجهة الفتنة، ورغم تباين هذه الضوابط لاختلافِ أُفُقَي التفكير لدى كل من هوبس وفقهاء السياسة الشرعية، أحالت في النهاية إلى فكرة مشتركة تتمثّلُ في أن لا ينتهك السلطان الجائر الحد الأدنى من شروط الحياة الآمنة، بما يُذيب الفوارق بينه وبين الحرب الأهلية. الأمر الذي يجعل الخاضعين لا يمانعون في لحظة ما بالذهاب إلى الحرب والخروج على الحاكم، طالما أن حقوقهم الاساسية (وخاصة حق الحياة) يتم انتهاكها. التمرُّدات العربية الأخيرة تُظهِر هذا المآل؛ الانتفاضة المصرية لم تأت رفضاً لوضع اقتصادي جائر فحسب، إنما ارتبطت مع انتهاك حق الحياة الذي عاناه المصريون مع تَوسُّعِ دائرة القتل الذي يقوم به أمن الدولة بشكل تعسفي وخارج عن القانون.

بالعودة إلى عمل حازم صاغية هجاء السلاح: المُقاوَمات كحروب أهلية مُقنَّعة، وكما أسلفتُ سابقاً باتفاقي مع الأطروحة الأساسية للكتاب، وإن كنتُ أَختلفُ مع صاغية في الخُلاصات التي تترتّبُ على الموافقة على هذا الوصف العام للمقاومات. يرفض صاغية العنف والحرب الأهلية، وبالتالي المقاومة باعتبارها حرباً أهلية مُقنَّعة. وهو ما يفترض حالة تغيبُ عنها الحرب والإكراه، حيث يمكن للبشر الوصول إلى تسويات عبر الحوار والمفاوضات. لا أعتقد هذا! الحرب هي جزءٌ من تاريخنا الإنساني، والتحضُّر وبناء الدول بدوره الوجه الآخر للحرب والإعداد لها. العنف موجود دائماً، والنتيجة ليست رفض الحرب بالمطلق، إنما اختيار الحرب وشروطها، اختيار لمن ننحاز، ومحاولة تمدينِ الحرب وشُروطِها أيضاً قدر الإمكان. كون المقاومة حرباً أهلية مقنّعة لا يُدينها أو يُنقص منها شيئاً، إنما يجب أن تُخاض مع إدراك لما يترتّب على هذا. إن الموقف الماركسي عشية الحرب العالمية الأولى، كما عبر عنه لينين ولوكمسبورغ، مفيدٌ جداً، عندما اعتبروا أن الحرب العادلة هي الحرب الأهلية ضد البرجوازيات الوطنية، في مواجهة الحرب الإمبريالية التي تخوضها هذه البرجوازيات لاقتسام العالم. الحرب الأهلية قد تكون أكثر حرب عادلة يمكن أن تُخاض.

خاتمة، ملاحظات حول المستقبل

– سياقُ الحرب الحالية لا ينقطع عن سياق انهيار نظام الدولة العربية وصعود الميليشيات باعتبارها فاعلاً سياسياً رئيسياً في المشهد العربي، وما يترتب على هذا الصعود من تَحوّل في معنى الفعل السياسي والمعايير التي يحتكم إليها. تختلف معايير الدول عن معايير الميليشيات، قواعد اللعبة وشروطها لدى الدولة تختلف عن تلك الخاصة بالميليشيا؛ فما قد يبدو غير عقلاني من وجهة نظر الدولة، لا يكون كذلك من وجهة نظر الميليشيا. وما قد يكون شديد التكلفة من وجهة نظر الدولة، قد لا يكون كذلك من وجهة نظر الميليشيا. صعود الميليشيا في مقابل انهيار الدولة ليس أمراً سيئاً أو جيداً بحد ذاته، ليس سبباً للانحياز، غير أنه يُحيلُ إلى نزوعٍ يبدو أن العالم العربي يسيرُ فيه.

– خلقت الميليشيات واقعاً جديداً في مواجهة إسرائيل، أصبحت معه إسرائيل أقل كفاءة وأكثر قابلية للهزيمة، هزائم صغيرة هنا وهناك، ولكنها متواترة ومستمرة وتزداد تكاليفها يوماً بعد آخر. نجاح هذه الميليشيات الأساسي هو أنها جعلت من إسرائيل مشروعاً عالي التكلفة وغير قابل للاستدامة، وهو ما كان الهدف من دمج إسرائيل في النظام الأمني العربي. لم يعد رفض إسرائيل ممارسة مقتصرة على «المجال الخاص» للشعوب العربية، إنما سياقاً مُكثَّفاً من الممانعة. وهي مُفردة تستحق الاعتبار والتأمُّل بما يتجاوز واقعها المُزري الذي تسبب به محور الممانعة وخصومه في آن معاً. الممانعة، كما نَظَّر لها سهيل القش في عمله في البدء كانت الممانعة، هي رفضٌ لهيمنة الغالب وإيديولوجيته، ومنازعة مستمرة معه في سياق لا يسمح للمغلوب بالنصر. هذه المُمانعة هي شرط المغلوب في منع الهزيمة النهائية التي يسعى الغالب لإلحاقها به، ليس وحسب عبر قدر هائل من القوة والوحشية، إنما أيضاً عبر الوعود بإعطاء المغلوب مكاناً في نظام الهيمنة الخاصة بالغالب. ما نجحت به الميليشيات هو تمكين سياق المنازعة الدائمة عبر معارك مستمرة، معارك تزداد كلفة على إسرائيل في مقابل تضاؤل قوة الردع لديها. لا ننسى أننا لم نعد نتحدث عن مواجهة دول لديها الكثير مما تخشاه، إنما عن ميليشيات.

– رغم أن الميليشيات لن تُحقّق النصر، يبقى أن نشير إلى مسألة مهمة وهي أن المُمانعة (وحتى المُغالبة) لا تعني آلياً النهضة. النصر على العدو، لا يعني مشروعَ نهضة. شهدنا هذا الأمر لمرات عديدة في تاريخنا. لم يكن النصر على الصليبيين على يد المماليك بعد قرنين من الزمن، إيذاناً بمشروع نهضة عربية، بل على العكس كان مدخلنا إلى عصر من الانغلاق والمُراوَحة في المكان. لم يكن انتصارنا على الاستعمار إيذاناً بدول وطنية قادرة على النهضة والتنمية، إنما دخولاً في نفق مظلم. إنها نفس المعضلة التي تواجهها أي ثورة بعد انتصارها، تنتهي الثورة وتبدأ الدولة، والمهمتان مختلفتان تماماً، النجاح في الأولى ليس ضمانة للنجاح في الأخرى. على العكس، فإن التاريخ يشهد على العكس من ذلك.

في الختام، لا يشهد العرب لحظة يُفاضلون فيها بين الأبيض والأسود، إنما بين الأسود والرمادي القاتم. سقف ما يمكن لنا أن نحلم به ليس عالماً تسوده الحرية، بل عالمٌ يسمح لنا بالتفكير في بناء شروط لمثل هذا الحلم. الدولة العربية المعاصرة ليست بالتأكيد جزءاً من هذا العالم. الميليشيات، على الأرجح، ليست كذلك. لكن هذا هو الفارق المَهول الذي أمامنا وعلينا التأمُّل به جدياً: «على الأرجح».

موقع الجمهورية