عن فريدريك جيمسون: ما ينطوي عليه الموضوع من إثارة/ تيري إيغلتون

Fredric Jameson

ترجمة حسام موصللي

نشرت في لندن ريفيو أوف بوكس في ١٠/١٠/٢٠٢٤.

شهِدت العقود الأخيرة من القرن المنصرم انتشاراً واسعاً لموجةٍ جديدة من الأفكار بصدد دراسةَ الأدب في جميع أنحاء العالم. أُطلِقَ على هذه الموجة ببساطة مسمَّى “نظريَّة”، وتراوحَت ما بين البنيويَّة إلى النسويَّة، والسيميوطيقا إلى الهيرمينوطيقا، والماركسيَّة إلى التفكيكيَّة. كانت هذه الأفكار كلُّها بالغةَ التجريد، لكن جذَّابة في الوقت نفسه. فقد شدَّ طموحُها المعرفيّ، إلى جانب مقدرتها على طرح تساؤلاتٍ جوهريَّة، اهتمامَ بعضٍ من أنجَب المشتغلين في الميدان في ذلك الوقت. كما أفضَت إلى بروز طبقةٍ من النجوم العالميِّين- جاك دريدا، وغاياتري تشاكرافورتي سبيفاك، وفريدريك جيمسون، وميشيل فوكو، وجوديث بتلر، وأمبرتو إيكو- الذين يمكن أن تجدهم يحاضِرون في صقلية أو سلوفينيا بينما يُدرِّسون فصولاً دراسيَّة في نيوجيرسي. وبوصفها مرموقةً ومثاراً للجدل في آن، ومحطَّ تقديرٍ وازدراءٍ في الوقت نفسه، كانت النظريَّة وسيلةً لتكديس رأسمالٍ ثقافيٍّ للمرء وكذلك مصدراً لرؤى أصيلةٍ ومثيرة للاهتمام. وهكذا صار الأبرياء/السذَّج، القانعون ببساطةٍ بقراءة “جين أير”، يرزحون الآن في ظُلمةٍ هامشيَّة شديدة؛ في حين يستحضر زملاؤهم الأكثر بريقاً، السائرون بخطواتٍ حثيثة من باريس أو نيو هيفن، مراجع دراسات علمِ السرد أو ما بعد الاستعماريَّة كمناظير للتعاطي مع الرواية.

لكن من أين نشأ هذا التيَّار الحاليّ؟ باعتبار أنَّ ثلاثةً من أعمال دريدا الرئيسيَّة صدرَت في عام 1967، فلدينا إجابةٌ واضحة على سؤالنا تقول إنَّ مَنشأه الاضطرابات السياسيَّة في أواخر ستينيَّات القرن العشرين، والتي- بخلاف العادة في مثل هذه الاحتجاجات الجماهيريَّة- كانت خلالها وظيفة المعرفة الأكاديميَّة ومآلات العلوم الإنسانيَّة من ضمن أبرز القضايا المتنازَع عليها. لذلك، في الأغلب الأعمّ، ازدهرَت النظريَّة إلى حدٍّ كبير إبَّان السنوات التي أعقبت الأحداث في باريس وأماكن أخرى. وجزءٌ كبير من هذا كان وسيلةً لإبقاء الثورة طازجةً في عالم الأفكار، أو إزاحتها لتتحوَّل إلى مشروعٍ آخرَ هدَّام. اجتُثَّت السياسات الراديكاليَّة من شارع سان جيرمان، لتستوطنَ بدلاً منه في ميادين التحليل النفسيِّ وما بعد البنيويَّة. من المعلوم أنَّ اليسار الاشتراكيّ ظلَّ في المقدِّمة في أوائل سبعينيَّات القرن الفائت، بينما ازدهرت النسويَّة بعد ذلك التاريخ بكثير. ويرجعُ ذلك إلى حدٍّ كبير، إلى وجود مسائل سياسيَّةٍ مُلحَّة لا بدَّ من معالجتها، بعكس ما كان الحال عليه بالنسبة إلى التفكيكيَّة أو الفينومينولوجيا. لكن بصفةٍ عامَّة، رضَخ الفعل أمام الخطاب- إذ حارَ الأوَّل أمام شكلٍ من أشكال القوَّة أثبت أنَّه أقوى بكثيرٍ من قدرة الفعل على الاحتمال. في الواقع، كانت النظريَّة بمثابة خِطابٍ فوقيّ، لغةٍ عن اللغة، وبالتالي على بُعد مستويَين من موقع اجتثاث الحجارة المرصوفة في الشوارع.

مع ذلك، لو كان ما سبق كلّ ما في الأمر، لأضحى من الصعب معرفة السبب الذي جعل النزاعات بصدد النظريَّة الأدبيَّة تُخلِّف آثاراً شديدة الوطأة في المساحات المشتركة الرئيسيَّة- وبعضها تبدو قريبة الصلة بي إلى حدٍّ مثيرٍ للقلق. لماذا رُفِض ترشيح دريدا لنيل الشهادة الفخريَّة في جامعة كامبردج من قِبل أساتذةٍ لم يقرؤوا على الأرجح أكثر من بضع صفحاتٍ من أعماله، لكن استمَعوا إلى إشاعاتٍ حول طاولات الشرف بصدد اعتقاد الرجل أنَّ أيَّ شيءٍ يمكن أن يعني أيَّ شيءٍ آخر؟ ليسَ لأنَّ النظريَّة اقترحَت طرائق جديدةً للقراءة، فهذا أمرٌ لم يُولِه أحدٌ عظيمَ شأن، بل لأنَّها مثَّلَت هجوماً على الفكرة التقليديَّة للإنسانيَّات. كان هذا المجال برمَّته يئنُّ تحت وطأة الأزمة، وفاقداً لليقين بشأن هويَّته في خضمِّ أنظمةٍ رأسماليَّة مُتقدِّمة بدت كأنَّها تُنكِر عليه أيَّ قيمةٍ سوى الديكور أو العلاج. كانت الحركة الطلَّابيَّة في أواخر ستينيَّات القرن الفائت، من بين أشياء أخرى، نقداً نبوئيَّاً لجامعات اليوم المتحجِّرة ذات السطوة المفرطة، تلك التي أعلنت نفسها محطَّاتٍ خدميَّةً للاقتصاد الرأسماليّ.

إذا كان لبعض النظريَّات عواقبها الثوريَّة، فيعود ذلك لكونها فرضَت هذا المنطق عديم الروح على الإنسانيَّات نفسها. فلم يعد ممكناً النظر إلى الأخيرة بوصفها حاضنةً للقيمة الذاتيَّة والرؤى الروحيَّة في وسط عالمٍ نفعيٍّ بصورةٍ فظَّة. بل، على العكس من ذلك، صار بمقدورك أن تتناول عملاً فنيَّاً لتُبيِّن كيف أنَّه خاضعٌ لقواعد وأنظمةٍ رئيسيَّة كامنة، أو بُنى سرديَّة عميقة، أو مصالح أيديولوجيَّة، أو تلاعُبِ قوى خفيَّة، والتي يجهلها العمل نفسُه بسذاجة؛ وهكذا يمكنك اختزال روح الإنسان الغامضة إلى نتاج عوامل غير شخصيَّة. كان القاسم المشترك بين هذه المجموعة المتنوِّعة من النظريَّات هو معاداتها للتجريبيَّة: القناعة بأنَّ حقيقة العمل الأدبيِّ هي غير ما يَظهَر عليه تلقائيَّاً؛ أي على مبدأ ما تراه هو ليسَ ما تحصل عليه. وبما أنَّ بريطانيا كانت موطن التجريبيَّة، فكان لا بدَّ من استيراد النظريَّة من الخارج غالباً، تماماً مثلما استوردت البلاد معظم كتَّابها الحداثيِّين قبل عقودٍ قليلة.

بالنسبة إلى الإنسانويّين الليبراليّين الذين تَصدَّروا الدراسات الأدبيَّة، كان الأدب موطن ما هو حميميٌّ وغير قابل للاختزال، الالتفاتة الشاردة والخصوصيَّة الحسِّيَّة، وكلّ ما صمد في مواجهة عالم الدول البيروقراطيَّة والشركات عبر الوطنيَّة. بدا مصطلح “النظريَّة الأدبيَّة” متناقضاً بحدِّ ذاته: إذ كيف بمقدور المرء أن يتعاطى بتجرُّدٍ مع نبرة قصيدةٍ، أو مزاجها، أو نسيجها؟ كان الأدبُ الملاذَ الأخير للتجربة الشخصيَّة والروح الفرديَّة، فضلاً عن كونه صورةً من صور السموِّ الإبداعيِّ التي لطالما برزَت كبديلٍ لعقيدةٍ مخفِقة. وإذا كان اللثام سيُماط عن كلِّ هذا بتأثيرٍ من الدالِّ أو تلاعبات الرغبة، فلن يكون هناك مكان آخر حقَّاً للجوء إليه. ولم يكتفِ المُنظِّرون بوضع أياديهم القذرة على الأفلام أو الأدب الخياليّ فحسب، وإنَّما أيضاً على مِحراب الذاتيَّة نفسها. هكذا اقتحمَ الهمجُ القلعة، متسلِّحين بما لا يعدو عن مقالةٍ لكلود ليفي شتراوس أو دليلٍ إرشاديِّ مُخادِع عن جاك لاكان.

إذا كان من الصعب مُناقشة النظريَّة أو مجادلتها، فإنَّ هذا يعود جزئيَّاً إلى استباقها منتقديها إذ تنطوي في داخلها على شكلٍ من أشكال النظريَّة المضادَّة. النظريَّة لا تؤمن بأساسيَّة الفكر؛ بل حتَّى إنَّها تُشكِّكُ بإستراتيجيَّاتها الخاصَّة. كما قال لاكان في محاكاةٍ ساخرة لديكارت: “أنا أفكِّرُ حيثُ لا أوجَد، ولا أوجَدُ حيثُ أفكِّر”. وإذا ما تعمَّقتَ في التفكير، فستَكشِفُ عن قوى نفسيَّة، ومصالح مادِّيَّة، وشبكات من السلطة. وفي حال كان ماركس فيلسوف ذلك العصر، فإنَّ نيتشه كان مؤثِّراً بالقدر نفسه تقريباً. كان القصد من النظريَّة، أو بعضها على الأقلّ، أن تقوِّض نفسها بنفسها، وكانت كلمة السرِّ في هذا الصدد هي “التفكيك”. فيمكن دائماً إبانة أنَّ الافتراضات تتداعى وتتقوَّض إذا ما مورِسَت عليها ضغوطاتُ بقوَّةٍ كافية. وقد ثبت أنَّ الاهتمام الجديد بالغموض وعدم اليقين يتمتَّع بجاذبيَّة خاصَّة لدى المنظِّرات النساء، اللواتي يكافحن للحصول على موطئ قدمٍ في حقلٍ يغصُّ برجالٍ شباب منشغلين بحماسةٍ بمقارنة طوْلِ عباراتهم.

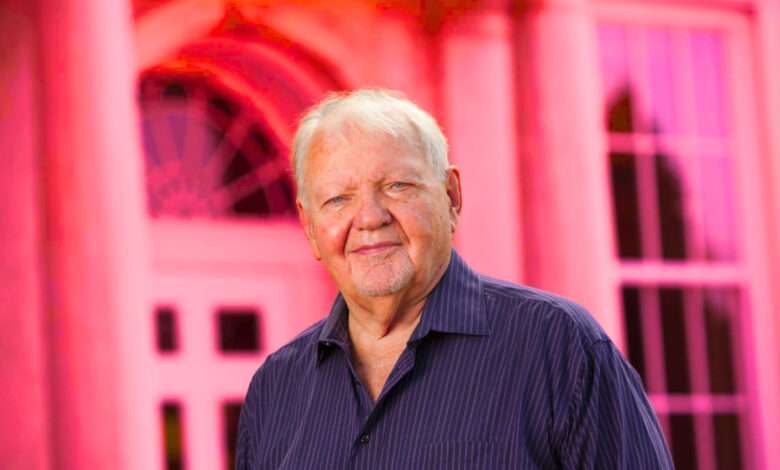

يمكن وصفُ عبارات فريدريك جيمسون بأنَّها بروستيَّة الطول في بعض الأحيان؛ سلاسلُ معقَّدة عظيمة من بنيةٍ ُلغويَّةٍ تواصِلُ مسارها المهيب بهدوءٍ ودونما استعجالٍ في بلوغ نقطة النهاية؛ لكنَّ نثرَه لم يكن قطًّ غامضاً عن عمد، على عكس ما يفعل هؤلاء المنظِّرون الذين يجعلون حججهم غير قابلةٍ للدحض عبر صياغتها على نحوٍ مبهمٍ وغير مفهوم، والظلاميَّة نتاجُ القلق بقدر ما هي نتاج الغطرسة. في واقع الأمر، يَبرُز كتابُ جيمسون الأخير، “أعوام النظريَّة”، كواحدٍ من أكثر كُتبه سلاسة ويسراً. ينطوي الكتابُ على نصوص سلسلةِ محاضراتٍ ألقاها في الولايات المتَّحدة قبل ثلاثة أعوام خلت، وبدلاً من بلاغته المصقولة المعتادة، الرزينة وإن كانت رتيبةً إلى حدٍّ ما، فإنَّنا نجدُ صوتَ حديث جيمسمون على نحوٍ أكثر استرخاءً واستنكاراً للذات؛ كرجلٍ يبدو جليَّاً ارتياحه مع جمهوره واهتمامه بهم (وذلك في عباراتٍ من قبيل: “لا تقلقوا بشأن ذلك الآن”؛ و”أظنُّ أنَّكم على الأرجح لن تضطرَّوا… إلى قراءة كلِّ ذلك، ولا أعتقدُ أنَّه ضروريُّ أساساً”؛ و”أودُّ أن تشعروا بما ينطوي عليه هذا الموضوع من إثارة”). يتحدَّث الرجل بنبرةٍ ديموقراطيَّةٍ أميركيَّة، مختلفةٍ تماماً عن نبرة النجوم/ـات الفرنسيِّين/ـات الذين/اللاتي يَشرحُ أفكارهم/نّ. في الكتاب أيضاً لمحاتٌ من فكاهةٍ ساخرة، فيقول مثلاً إنَّ ليفي شتراوس “شخصيَّةٌ عبقريَّة للغاية، وهو، مثل الكثير من هؤلاء الأشخاص، غير جديرٍ بالثقة على الإطلاق”. وعلى النقيض من معلِّمي “ضفَّة اليسار”، لم يرَ جيمسون في تفسير بعض الأفكار الأساسيَّة انتقاصاً من مكانته: كالنظام الأبويّ مثلاً، أو حقيقة أنَّه ليس لدى فرويد مفهومٌ حقيقيّ عن الأمّ. وعندما يتعلَّق الأمر بشؤون العقل، في المجال الثقافيِّ على الأقلّ، فالولايات المتَّحدة مُستعمَرةٌ لأوروبا، وأسلوبُ الكتاب يعكس هذه الحقيقة. حتَّى إنَّه يضمُّ بعض الشائعات، والشذرات الغريبة من السيرة الذاتيَّة. من قبيل ذلك أنَّ لاكان التقى في شبابه بجيمس جويس، وربَّما أجريا تحليلاً نفسيَّاً لبيكاسّو. وكذلك استشارَه سارتر الذي كان يعاني من الهلوسات في ذلك الوقت. نقرأ أيضاً أنَّ فوكو ودريدا لا يطيقان بعضهما، أو بالأحرى على نحو ما يتصوَّره المرء بشأن أنَّ غوردون رامزي وجيمس أوليفر ليسا على وفاق. لقد كان دريدا عضوَ الأنتليجنسيا الوحيد الذي زار زميله الجزائريّ لوي ألتوسير بعد سجنه بتهمة قتل زوجته. كذلك نتعرَّف أيضاً على أنَّ ماكس هوركهايمر وثيودور أدورنو، عملاقَي مدرسة فرانكفورت، كانا متابعَين نهمَين لأفلام الإخوة ماركس. حتَّى إنَّ هناك إشارةً أيضاً إلى حَوَل سارتر، فضلاً عن حقيقة أن جيمسون نفسه كان أميلَ إلى اكتساب زيادةٍ في الوزن. فما سبق ليس من نوع الأشياء التي قد تتبادر إلى مسامع المرء في محاضرات لاكان الشهيرة في باريس، فهي عصريَّة ونخبويَّة في آن، كمزيجٍ بين الأكاديميا ومهرجان أسكوت.

يعود الكتاب بأعوام النظريَّة الفرنسيَّة إلى أعقاب الحرب العالميَّة الثانية (سارتر، وبوفوار، وليفي شتراوس، وفانون، وميرلو بونتي)، وبذلك ينسج سيرةً شخصيَّة في تاريخها الفكريّ. كان أوَّلُ كتبِ جيمسون عن سارتر؛ إذ اعتبرَ نفسَه “أكثرَ من سارتريٍّ سابق”، وكان ميَّالاً إلى المبالغة في تقدير “الوجود والعدم” الذي شكَّلَ، إلى جانب “عصر العقل”، أوَّل مدخلٍ لجيمسون إلى عالم النظريَّة. وفي واقع الأمر، فهو يخبرنا بأنَّه لطالما حاول البقاء مخلِصاً للوجوديَّة، وهذا أمرٌ مدهش بقدرِ أن يُقال لنا إنَّه لطالما بقيَ مخلِصاً لبوذا. على أيِّ حال، يَصعُب أن نرى أيَّ دليلٍ على هذا الالتزام في أعماله الغزيرة.

لم يكن تعليقه على سيمون دي بوفوار بالجودة المطلوبة، لكن من المفاجئ أنَّه أجراه في الأصل؛ ذلك أن جيسمون كان خجولاً من التطرُّق إلى الجنس في كتاباته، بيد أنَّه تناوله في هذا الكتاب بصورةٍ مباشرة أكثر من أي موضع آخر (ضمَّ العمل أيضاً تعليقاتٍ بصدد فيلسوفاتٍ نسويَّات، على غرار مونيك فيتيغ، وجوليا كريستيفا، ولوسي إيريغاري). يُدخِل جيسمون دراسات السينما في هذا المزيج أيضاً، والتي ظلَّت شغفاً راسخاً لديه منذ أمدٍ طويل، مُشيداً بجان لوك غودار باعتباره لا يقلُّ عظمةً عن أيٍّ من مُفكِّري تلك الحقبة. الحديث هُنا عن عصرٍ ثقافيٍّ يُقارَن أحياناً باليونان القديمة وألمانيا التنوير. وبمعنى تقريبيّ، يتحوَّل هذا العصر من الذات البشريَّة بوصفها فاعلاً حرَّاً وذاتيَّ التكوين (الوجوديَّة)، إلى الذات باعتبارها نتاجاً لقوى تتجاوز نطاق إدراكها أو سيطرتها (البنيويَّة، والتحليل النفسيّ). أو، بمصطلحاتٍ مختلفة، التحوُّل من التحرير إلى النيوليبراليَّة. فنبدأ بالتحدُّث عن العالم، ثمَّ ينتهي المطاف بنا حديثاً له.

تتناول فصولٌ لاحقة من الكتاب رولان بارت، وجان بودريار، وجاك لاكان، وجاك دريدا، ولوي ألتوسير، وميشيل فوكو، وجيل دولوز، وآخرين، فيما يبدو وكأنَّه سباقٌ دؤوب مع الزمن. لكن نظراً لمحدوديَّة وقت المحاضرات، فكان لا بدَّ من تلخيص كلٍّ من هؤلاء المفكِّرين، الذين اشتُهِر بعضهم بغموضهم الشديد، في أقلّ من عشرين صفحة. والنتيجة، حتماً، شعورٌ بالتفكُّك والانفعال والعجلة المفرطة- انقطاعاتٌ مفاجئة، أو روابط غير مكتملة، أو موضوعاتٌ رئيسيَّة أسقِطَت لأسباب يستعصي تبريرها. هناك أيضاً رُقعٌ من فكرٍ غير مُنظَّم، وطيفٌ من موضوعاتٍ غير مترابطة. ومع ذلك، تستحقُّ كلُّ هذه الخسائر الناجمة عن شكلُ الكتاب أن نتسامَح معها أمام الثروة المعرفيَّة التي يقدِّمها. في بعض الأحيان، تُقارَب النظريَّة كما لو كانت نتاج نفسها بنفسها، لكنَّ جيمسون، بوصفه مادِّيَّاً، كان متيقِّظاً إلى جذورها التاريخيَّة وتداعياتها الخارجيَّة- إلى الصحف، والجماعات، والانشقاقات، والشخصيَّات، والأحداث الجذريَّة، وموجات الفكر السياسيّ في فرنسا ما بعد الحرب، والتي كان صاحبَ معرفةٍ موسوعيَّةٍ بها. فعلى سبيل المثال، هناك نتاجٌ غزير من التعليقات على لاكان، لكنَّ القليل منها فقط تشير إلى أنَّ الطلَّاب الذين توافدوا على ندواته كانوا في غالب الأمر ماويِّين.

لم تقتصر معرفة جيمسون على أمَّةٍ بمفردها. بل إنَّ المرء ليحار اليوم بوجود شخصٍ على قيد الحياة قد قرأ من الكتب ما قرأه، من هرقليطس وبارمينيدس إلى نصوصٍ مبهمة ومنشوراتٍ لم يَسمع بها أحدٌ سواه. لهذه الرغبة في الكلِّيَّة مثالبها. كان جيمسون على الدوام مفكِّراً سخيَّاً للغاية، متمسِّكاً بما أحبَّه من هيجل بشأن أنَّ الكلَّ مكمنُ الحقيقة، وأنَّه لا مناص للمرء من محاكمة الأفكار في هذا السياق بدلاً من رفضها جزافاً. ربَّما كانت ثمَّة نزعةٌ أميركيَّة أراد تأكيدها في عمله هذا، على نقيض السلبيَّة التي تُميِّز الفكر الفرنسيَّ من إستطيقا مالارميه وعَدَمِ سارتر، إلى اختلاف-إرجاء دريدا وحدث آلان باديو الخارق. يقول جيمسون إنَّه يلتزمُ مؤقَّتاً بجميع الحالات النظريَّة التي تناولها عمله؛ وهو قولٌ يتجاهل التناقضات الصارخة بين تلك الحالات من جهة، وعدم توافق بعضها مع معتقداته السياسيَّة الماركسيَّة من جهةٍ أخرى. مقاربةٌ كهذه أكثرُ نموذجيَّةً لقاعة محاضراتٍ منها إلى حَشدٍ سياسيّ. وعلى العكس من ذلك، يرى ماركس، ناهيك عن يسوع المتحزِّب بضراوة، أنَّ الحقيقة ليست كُلِّيَّةً بل أحاديَّة الجانب. إنَّها شُبهةٌ وحَجرُ عثرة، وسيفٌ قاطع يَقصدُ كشف الزيف والخداع باسم الانعتاق الإنسانيّ.

يمتدح جيمسون دولوز، قائلاً إنَّه “واحدٌ من أروع مفكِّري القرن العشرين”، مضيفاً أنَّ الأخير يُحوِّل كلَّ المفكِّرين الذين يتعامل معهم إلى نفسه. بالنسبة إليّ، لا أجد الأمر على مثل تلك الدرجة من الروعة، تماماً كما ليس هناك الكثير ممَّا يثير الإعجاب في الحالة المزرية من إضفاء المثاليَّة على الفصام، والتي أدَّت أعماله إلى برزوها. وإنَّه ليس من الممكن حقَّاً استخلاص الأخلاقيَّات من فلسفة الرغبة المتكلِّفة لدولوز، ولا حتَّى أيُّ سياساتٍ قابلة للتطبيق في هذا الصدد. بيد أنَّ جيمسون ظلَّ صامتاً إزاء هذه الأسئلة، ويسعى كالمعتاد إلى الفهم بدلاً من الانتقاد. لا ينبغي على المرء الانزلاق إلى حالةٍ من معارضةٍ تبسيطيَّة ما بين الخير والشرّ، مُهيَّأةٍ للتفكيك. ولكنَّك أيضاً لستَ بحاجةٍ إلى تزلُّف الميتافيزيقيا لانتقاد دونالد ترامب. واقعُ الأمر أنَّ التفكيك لم يكن أسلوبَه، ولا التهكُّم أو الانتقاد الساخر. لقد كان واحداً من أقلّ الكتَّاب اليساريِّين انفعاليَّةً وجدلاً.

إنَّ المنظِّرين الثقافيِّين من أمثال جيمسون هُم إعادة اختراعٍ للمُفكِّر الكلاسيكيّ. يختلف المفكِّرون عن الأكاديميِّين في تنوُّعهم بين عددٍ من التخصُّصات، وكذلك في تطبيقهم أفكارهم على المجتمع برمَّته. والمفكِّرون عادةً موسوعيُّون ومتعدِّدو اللغات. جيمسون أتقن عدَّة لغات، وامتاز بشهيَّةٍ نهمةٍ للمعرفة؛ فتَرَاه متمكِّناً في أدب الخيال العلميّ التشيكيّ، وكذلك في السينما التايوانيَّة. وظلَّ منكبَّاً على إنتاج أعمالٍ بارزة حتَّى وافته المنيَّة قبل شهر، عن عمرٍ ناهزَ التسعين عاماً. وقد بيَّنت مجموعة اهتماماته الاستثنائيَّة السبيلَ الذي قد يُمكِّنُ النقد الأدبيَّ عديمَ الجدوى اجتماعيَّاً، من تبرير وجوده. فمن خلال تحوُّله إلى شكلٍّ من أشكال النقد الثقافيّ، فإنَّ بمقدوره لعب دورٍ متواضع في تغيير العالم، وكذلك تفسيره.

على غرار نظيره الإنكليزيّ بيري أندرسون، والذي يعدُّ خبيراً في اللغات ومتمكِّناً كذلك من التنقُّل ما بين الإستطيقا إلى النظريَّة السياسيَّة فالسياسة الواقعيَّة في سياق مقالة واحدة، بدا جيسمون وكأنَّه ناجٍ من زَمنٍ أكثر سعة معرفيَّة سبقَ ظهور الأكاديميا الحديثة بتخصُّصاتها المُحصَّنة بضراوة. لكنَّ نِطاقه الفكريّ الاستثنائيّ كان أيضاً نتاجاً للحاضر. لقد مثَّلت النظريَّة تكويناً جديداً للمعرفة؛ مُلائماً لزمنٍ تتداعى فيه الحدود بين الموضوعات الأكاديميَّة التقليديَّة، وحيث تشهدُ تُخومُها معظمَ ما يبرز من اشتغالٍ مدهش. سابقاً، كان النقد الأدبيُّ شديد التركيز على النصِّ مُنعزِلاً، دفاعاً عن الثقافة الرفيعة في وجه عالمٍ هجميّ، لكنَّه أضحى اليوم أكثر انفتاحاً أمام طيفٍ واسع من مجالات البحث والاستقصاء. كان الأدبُ حقلَ جيسمون الأكاديميّ، لكنَّ كتابه “أعوام النظريَّة” لا ينطوي إلَّا على القليل بصدد شعراء وروائيِّين، مقارنةً بالفلسفة والأنثروبولوجيا واللسانيَّات والتحليل النفسيّ، وما إلى ذلك. وبناءً عليه، من المرجَّح أنَّ الكتاب يقرُّ بالتحيُّز القائل إنَّ النظريَّة تحلُّ محلَّ العمل الأدبيِّ بدلاً من كونها إثراءً له. وهو في واقع الأمر يُؤكِّد الرأي القائل إنَّه ليس بمقدور النقد أن يزدهر إلَّا من خلال تجاوزه حدودَه التقليديَّة، وذلك بالتخلِّي عن النمط الواحد لهويَّته في سبيل اكتشافٍ نمطٍ آخر.

أكثر ما يختلف به جيمسون عن المفكِّر الكلاسيكيّ هو افتقار الأوَّل إلى شعبيَّةٍ جماهيريَّة عارمة. فجورج إليوت وجون ستيوارت ميل كانا يتنقَّلان في ما لا يزال يمكننا تسميته مجالاً عامَّاً، لكن لا ينطبق هذا تماماً على نظرائهم المعاصرين؛ باستثناء الندوات العامَّة للأساتذة الباريسيِّين في ستينيَّات القرن المنصرم وسبعينيَّاته، إذ كانت بمثابة فعاليَّاتٍ اجتماعيَّة وميادين للتعلُّم في آن. فلا شكَّ أنَّ ندوات لاكان كانت الأكثر شهرة، كما اجتذبَ دولوز أيضاً جحافل من المؤيِّدين المتحمِّسين، فضلاً عن عددٍ من مشاريع أخرى أكثر تواضعاً. وإذا ما نظرنا إليها مجتمعة، وبصرف النظر عمَّا قد تنطوي عليه من استعراضٍ أو تباه، فإنَّها تُمثِّل تواشجاً استثنائيَّاً بين الحياة الاجتماعيَّة والفكريَّة، وهذه حالةٌ لم يستطع العالم الناطق بالإنكليزيَّة الحديث مضاهاتها قطّ. فيواجِه الأكاديميّون اليوم صعوباتٍ بالغة في جذب الطلَّاب المسجَّلين لحضور مقرَّراتهم، فما بالك بإقناع عامَّة الناس!

لكن إذا كانت النظريَّة قد أحدثَت موجاتٍ صدميَّة بهذا الحجم، فماذا حلَّ بها الآن؟ وأين حشود النقَّاد الماركسيّين من سبعينيَّات القرن الفائت، أو أسراب مُريدي دريدا من ثمانينيَّاته؟ الإجابة البسيطة هي أنَّه لا يمكن إبقاء زخم الثورة متَّقداً في الروح إلَّا لفترةٍ محدودة. فمع تبلور الإدراك شيئاً فشيئاً أنَّ الثورة لن تحدث على أرض الواقع، تَحوَّل عصرُ كلٍّ من هارولد بلوم وهيلين سيكسو إلى ما بعد الحداثة؛ إلى ثقافة حكمة الشارع التي ترى في النظريَّة برمَّتها شأناً بيروقراطيَّاً للغاية. لا يُبدي ما بعد الحداثيِّون شهيَّةً نهمة إلى المجرَّدات، وهم يُفكّرون ببراغماتيَّة وليس بتاريخيَّة، ولديهم هوسٌ بالجنسانيَّة ودونما اكتراثٍ بالاشتراكيَّة. وهم أكثر اهتماماً بالخروقات والخِلال من التحوُّل والانتقال. في حين كانت النظريَّة من ضمن قضايا أخرى مَثَّلت بَعثا وَجيزاً لعصيانٍ فاشل. وارتبط تقهقرها بما أسماه جيمسون نزع مَرْكَسة فرنسا، حيثُ حلَّ “الفلاسفة الجدد” محلَّ الألتوسيريِّين. لكنَّها، مع ذلك، تظلُّ أيضاً أكثر ما شهدته الدراسات الأدبيَّة إثارةً منذ أيَّام فرانك ريموند ليفيس، ولا شكَّ أنَّ العديد من استبصاراتها ستبقى صامدةً حتَّى أمدٍ بعيد.

مجلة رمان