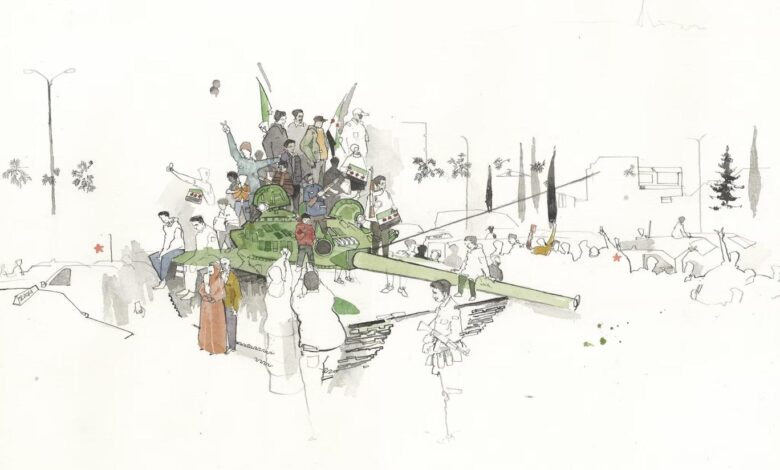

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 07 شباط 2025

حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

———————————–

إرث «الحركة التصحيحية»: الجهاز الأمني وهيكلة الاستبداد/ صبحي حديدي

تحديث 07 شباط 2025

هذه حلقة ثانية في نقاش القرارات الأخيرة التي صدرت مؤخراً عن إدارة العمليات العسكرية في سوريا، تتناول الأجهزة الأمنية التي حُلّت بدورها؛ وكانت الحلقة الأولى قد تناولت إرث «الحركة التصحيحية» من زوايا جيش النظام كما أعاد تركيبه حافظ الأسد بعد انقلاب 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، وكما ورثه بشار الأسد وحفنة الضباط قادة الفيالق والفرق والأفواج، والأجهزة الأمنية المختلفة، الذين كان معظمهم زعماء عصابات نهب مافيوية.

جدير بالذكر، أوّلاً، أنّ تكوين أجهزة المخابرات في سوريا توطد، بقوّة أكثر، على يد عبد الحميد السراج خلال أواسط خمسينيات القرن الماضي وحتى الوحدة مع مصر سنة 1958. بعد الانفصال، خلال سنوات 1961 ـ 1963، حاولت الحكومة إصلاح الجهاز عن طريق تأسيس قيادة خاصة للأمن الداخلي، لكنّ انقلاب حزب البعث في آذار (مارس) 1963 أجهض المحاولة؛ ففًرضت الأحكام العرفية، ومُنح العقيدان أحمد سويداني وعبد الكريم الجندي صلاحيات أمنية واسعة. وأما التعديل الجذري الذي أدخله الأسد الأب على منظومة المخابرات السورية، بعد انقلاب 1970، فقد تمثّل أولاً في تطوير جهازَين من قلب المؤسسة العسكرية، هما «شعبة المخابرات العسكرية» و«إدارة مخابرات القوى الجوية»؛ وتمكينهما على نحو يجعل منهما قطبين موازيين لـ«إدارة المخابرات العامة» و«إدارة الأمن السياسي».

ومن حيث الشكل، كان كلّ من الأجهزة الأربعة يتولى الاختصاصات التي يشير إليها الاسم: المخابرات العامة تختصّ بالتهديدات التي تطال الأمن القومي في الداخل والخارج، والأمن السياسي بالتنظيمات والتجمعات عموماً والأحزاب المعارضة خصوصاً، والأمن العسكري يختص بالجيش والقوات المسلحة، والقوى الجوية تقتصر على سلاح الطيران الحربي وأمن السفارات. وأما من حيث المضمون فقد أتاح النظام لقادة هذه الأجهزة الأربعة أن يتدخلوا في كلّ شأن يعتبرونه مساساً بأمن النظام، دون تنسيق بين الأجهزة أحياناً؛ وشريطة أن يعود الجميع في نهاية المطاف إلى المكتب الأمني الخاص بالرئاسة، وإلى رأس النظام شخصياً في أحيان كثيرة.

كذلك كان الأسد الأب قد وجّه قادة الأجهزة، في المخابرات العسكرية والجوية على نحو خاص، بتعديل التركيب العشائري (وليس الطائفي فقط!) للضباط والعناصر في فروع الجهاز؛ وكان الأمر يتمّ وفقاً لهذه السيرورة، على سبيل المثال: يختار اللواء علي دوبا، من المخابرات العسكرية، مجموعة ضباط ينتمون إلى عشيرة النميلاتية، من رُتب نقيب أو رائد غالباً، يعملون أصلاً في أسلحة المشاة أو المدفعية أو السلاح الصاروخي أو البحرية؛ فينتدبهم من وحداتهم الأصلية في الجيش النظامي، إلى المخابرات العسكرية، حيث يخضعون لدورة تدريبية، يتخرجون بعدها ضباط مخابرات، يوزعون على الفروع في المحافظات. وهكذا يفعل محمد الخولي، من مخابرات القوى الجوية، مع الضباط من أبناء العشيرتَين الخياطية والحدادية؛ ويفعل محمد ناصيف، من المخابرات العامة، مع أبناء العشيرة الكلبية…

تعديل ثالث حاسم، يمسّ الترتيب الهرمي وتوزيع الصلاحيات داخل الجهاز ذاته، تمثّل في «تفكيك» الجهاز الواحد إلى فروع اختصاصية؛ بحيث يتقاسم رؤساء هذه الفروع ما يتيحه لهم الفرع من نفوذ أولاً، ثمّ يتنافسون فيما بينهم على التقرّب من مكتب أمن الرئيس، حتى إذا اقتضى الأمر تجاوز الرئيس المباشر في الجهاز الأمّ. وهكذا، في شعبة المخابرات العسكرية على مستوى مدينة دمشق مثلاً، وُجدت الفروع التالية: المنطقة، الجبهة، التحقيق العسكري، سرية المداهمة والاقتحام، شؤون الضباط، الحاسب الآلي، الفرع الخارجي، أمن القوات، فرع فلسطين، الدوريات، اللاسلكي… فإذا كان رئيس الفرع مقرّباً أكثر من حلقة السلطة الأعلى (كما حين تولى آصف شوكت، صهر النظام، رئاسة فرع المداهمة) فإنّ صلاحياته وعلاقته بالقصر الرئاسي لا يمكن أن تُقارَن بأيّ من زملائه.

وكما سبقت الإشارة، ورث الأسد الابن هذه التركة، على هيئة شبكة عنكبوتية هائلة الاتساع والتشعّب، بلغ تعداد أفرادها قرابة 80 ألف عنصر عامل، ومئات (وليس عشرات!) الآلاف من المخبرين؛ بالإضافة إلى تخويل هذه الأجهزة صلاحية تجنيد آلاف من أعضاء حزب البعث، وأعضاء ما يُسمى «منظمات شعبية» في اتحاد الطلاب أو الشبيبة أو النقابات المختلفة. ولأنّ سوريا تألفت إدارياً من 14 محافظة، تنقسم إلى 206 على مستوى الناحية، و48 مدينة، فتكفي للبرهنة على أخطبوطية الشبكة التذكير بأنّ لكلّ من الأجهزة الأربعة فرعها في كل مدينة، ولها مفرزة في كلّ ناحية، عدا عن تعدد الفروع داخل كل جهاز في العاصمة وفي مدن كبرى مثل حلب وحمص واللاذقية.

وخلال السنوات الخمس الأولى بعد توريث الأسد الابن، وبسبب الطبيعة غير المستقرة للفريق الذي صعد معه، والإطاحة بعدد من الوجوه القديمة الأبرز؛ تميزت هيكلية هذه الأجهزة بالتغيّر الدائم في قياداتها، الأمر الذي كان يعني الهبوط الحاد إلى درجة التصفية الجسدية، أو الصعود السريع الذي يقترن أيضاً بفترة قصيرة في شغل المنصب. على سبيل المثال الأبرز، كان غازي كنعان رئيس فرع المخابرات العسكرية للنظام السوري في لبنان، ينتمي إلى الطائفة العلوية، وكان مقرّباً جداً من الأسد الأب، وحاكماً أوحد في لبنان. في أواخر 2002 نقله بشار الأسد إلى سوريا وعيّنه رئيساً لشعبة الأمن السياسي، ثم وزيراً للداخلية في سنة 2004، وفي أكتوبر 2005 أقدم على الانتحار حسب الرواية الرسمية (الروايات الأخرى تتحدث عن تصفيته جسدياً، على خلفية ما كان يحمله من أسرار حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري).

المثال الثاني كان رستم غزالي، نائب كنعان في لبنان، الذي تولى المنصب بعده، وفي مطلع الانتفاضة الشعبية نُقل إلى سوريا وتولى أيضاً شعبة الأمن السياسي، ثم تردد أنه تعرض لاعتداء جسدي من أحد ضباط النظام العلويين، وفي نيسان (أبريل) 2015 أُعلن عن وفاته في إحدى مستشفيات دمشق، وجاء الإعلان عن طريق قناة «الميادين» اللبنانية المقربة من «حزب الله» والنظام، وليس عن أية جهة رسمية سورية.

الأجهزة الأمنية كانت، إذن، عموداً محورياً في بنيان السلطة وهَيْكَلة الاستبداد، وحرص الأسد الأب على إعادة تنظيمها بما يلائم توريث بشار. ولم تكن مفارقة أنه بدأ بـ«الرؤوس الكبيرة» إياها التي كان الأسد نفسه قد اختارها لتكون إلى جانبه بعد انقلاب 1970، لأنها ببساطة سوف تكون الرؤوس ذاتها التي ستسعى إلى فرض أبنائها ورثة أيضاً، الأمر الذي كان سيؤذي سلاسة التوريث ونقل السلطة إلى فتى لا خبرة له بمكائد الذئاب رجال أبيه.

وفي ليل 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، حين فرّ الأسد الابن إلى موسكو وسُجّل انهيار نظام «الحركة التصحيحية»؛ كانت لائحة كبار ضباط الأجهزة الأمنية تتضمن كفاح ملحم، رئيس مكتب الأمن الوطني؛ وعلي مملوك، سلف الأخير في رئاسة المكتب ذاته؛ وكمال حسن، رئيس شعبة المخابرات العسكرية؛ وقحطان خليل، مدير إدارة المخابرات الجوية؛ وحسام لوقا، مدير إدارة المخابرات العامة؛ وغيث ديب، رئيس شعبة الأمن السياسي. هذه، غنيّ عن القول، هي لائحة مجرمي الحرب، التي يتصدرها بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، وأمثال جميل الحسن، ومحمد منصورة، وسهيل الحسن ومحمد إبراهيم الشعار، وسواهم؛ فضلاً عن عائلات النهب والفساد التي تبدأ من آل الأسد والأخرس ومخلوف وشاليش، ولا تنتهي عند الحمشو والقاطرجي والفوز وخوندة وحبوباتي وسواهم؛ ممّن يتعين على إدارة أحمد الشرع عدم التباطؤ في ملاحقتهم، وطلب تسليمهم إلى قضاء سوري انتقالي عادل.

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

القدس العربي

——————————–

الفعل الثقافي ضامن للسلم الأهلي/ رشا عمران

07 فبراير 2025

عند خروج مجموعة من أصدقائنا من المعتقل، في سورية في عام 2011، إثر مظاهرة عرفت يومها بمظاهرة المثقّفين، كنّا في انتظارهم عند باب المحكمة، وكانت هناك مجموعة من شبيحة النظام البائد يحملون عُصيّاً في أيديهم استعداداً للضرب. كانت تقودهم يومها سيّدة لم تتوقّف عن السبّ والشتائم والزعيق. أتذكر أن من بين ما قالته في شتائمها جملة أراها تعبّر تماماً عن نظرة النظام البائد للمثقّفين: “هلق انتو يا شويّة… لولا بشّار الأسد كنتو بتعرفوا شوي يعني ثقافة؟!”. عند تلك السيدة (الشبّيحة) كانت الثقافة تعني الولاء لبشّار الأسد، من غير ذلك الولاء المثقّفون ليسوا سوى مجموعة من الـ”…”، أراد بشّار الأسد أن يعلّمهم الثقافةَ، لكنّهم عضّوا يده.

طوال حكم الأسديْن، عُومِل المثقّفون بوصفهم سقط متاع، لا يقدّمون ولا يؤخّرون، وأُقصي منهم من لم ينضو تحت إطار مؤسّسات البعث. تعزّز هذا أكثر في زمن بشّار الأسد الذي اعتبر أنه استطاع وضع يده على المثقّفين حين سيطرت بطانته على شركات الإنتاج التلفزيوني، وقرّبت العاملين في هذا القطاع وصدّرتهم بوصفهم النخبة الثقافية لسورية، أمّا آلاف المثقّفين الآخرين من كتّاب ومفكّرين ومترجمين وسياسيين، خصوصاً المستقلّين منهم، فكانوا يعاملون إمّا باستخفاف وعدم اكتراث، وإمّا بوصفهم مجموعات غير مرضيٍّ عنها، ومتآمرةً تريد تقويض أركان السلطة. ولتعزيز هذه النظرة في المجتمع أُنشِئت بروباغاندا لا يستهان بها، تزعّمتها المؤسّسات الثقافية لدى النظام، ولا سيّما اتحاد الكتاب العرب، الذي كان سيف النظام الأول في إقصاء كلّ من يخرج عن الإطار المحدّد للمثقّف، أو لكلّ صوت يعترض على أيّ سلوك سلطوي، والمدهش أن تلك الأصوات كلّها، كانت تصنّف تحت اسم المجتمع المدني، الذي كان محظوراً في سورية، وتطلق صفة خائن وعميل على من ينتسب إليه. هكذا ضاعت أصوات المثقّفين الحقيقيين في سورية، في زحمة أصوات أبواق النظام من جهة، وفي التركيز الكامل في الوسط الفنّي، بوصفه صورةَ الثقافة السورية، من جهة أخرى.

لم يتغيّر الأمر (للأسف!) بعد الثورة، مع أن الغالبية العظمى من المثقّفين الذين كانوا سقط متاع لدى النظام وقفوا مع الثورة منذ لحظتها الأولى، ساندوها بمواقفهم وكتاباتهم وأصواتهم في المنابر الثقافية في العالم، وكان يمكن للمثقّفين أن يكونوا صِمَام أمان الثورة والمجتمع، لولا أن المجتمع السوري، ومنه المجتمع الثوري، كان متلبّساً للفهم الأسدي للثقافة ودورها، فأُقصيَت الأصوات المثقّفة في الثورة، تلك الأصوات التي كانت تنادي بنبذ ما يُضعف الهُويَّة السورية ويُقصيها، لكن التطوّرات التي طرأت على مسارات الثورة جعلت من الشعبوية حالةً ثورية انجرّت إليها مجموعات لا يستهان بها من المثقّفين السوريين، الذين انزاحوا نحو الخطاب الشعبوي ذي المظلومية المذهبية، وعزّزته وسائل التواصل الاجتماعي، التي لعبت دوراً كبيراً في إقصاء المثقّف الوطني السوري لصالح مثقّف فئوي، ساهم في ترسيخ الخراب المجتمعي.

اليوم، ما تحتاج إليه سورية في ظلّ الاستقطاب المذهبي والقومي الحاصل، هو عودة صوت المثقّف الوطني، الذي يشكّل ضمانةً حقيقيةً للسلم الأهلي والمجتمعي. ولم نسمع (للأسف!)، خلال الشهرين الماضيين، في كلّ خطاب السلطة الحالية أيّ كلمة تخصّ الثقافة أو العمل الثقافي السوري، وكأنّ الثقافة هي أيضاً سقط متاع عند حكام سورية الجدد، الذين يتكلّمون عن السلم الأهلي، من دون وضع خطّة عمل لتحقيقه هذا السلم، فما يُعتمَد حتى اللحظة يتمّ بذهنية عسكرية استخدمها نظام الأسد، وأوصلت البلاد الهاوية. ما تحتاج إليه سورية اليوم هو فعل ثقافي يومي، وفعل مدني يومي. ما تحتاج إليه هو وضع سياسة ثقافية تساهم في تنشيط المجتمع وأخذه من حالة الاستقطاب نحو المواطنة. وبالتأكيد، أنّ السنوات السابقة أفرزت عدداً كبيراً من نشطاء العمل الثقافي والمدني في الداخل والخارج، لكن هؤلاء يحتاجون إلى حاضنة مجتمعية وحاضنة أمنية، تكفل حمايتهم في الظرف الحالي، وهذه مسؤولية الحكومة الجديدة، التي ينبغي لها تجاوز أخطاء النظام السابق في التعامل مع المثقّفين، إن كانت معنيةً (كما تقول) في بناء سورية شاملة، يؤسّس لها سلم أهلي مستدام.

العربي الجديد

—————————–

واقع السوريين الأكراد السياسي من الثورة إلى إسقاط النظام/ شفان إبراهيم

07 فبراير 2025

تتطلّب سلسلة التحوّلات الجذرية، التي أحاطت بالقضية الكردية في سورية، منذ نهايات السلطنة العثمانية، حتى لحظة انعتاق البشرية من أحد أسوأ أنظمة الحكم، حلولاً، وليس مُجرَّد سرديات عن انضمامهم جزءاً إلى الكلّ الذي يعود إلى دائرة مفاهيم المركزية، والهويّة السورية، جزءاً من الأمّة، والحضارة العربية.

وإذا حُصِرت مفاهيم الوطنية والانتماء بمعارضة النظام، فإن الكرد مارسوا كُلّ ما استطاعوا إليه سبيلاً في طريق الخلاص، أو على الأقل الثبات على الهُويَّة والوجود واللغة والتاريخ الكردي، جزءاً أساساً من القضية الوطنية السورية، وحملوا لواء المعارضة منذ بواكير نشأة الدولة السورية، والاستقلال الأول عن الفرنسيين، ويكفي الاستدلال بأسباب (ونتائج) تشكيل الجمعيات والأحزاب الكردية، في منتصف خمسينيّات القرن الماضي، دليلاً على معارضة حكم البعثيين البلاد، وما تلاها من أحكام قاسية ضدّ الكرد، التي وصلت إلى الاعتقال عشرات السنين، ردّاً من النظام على رفض الكرد التبعية والانخراط ضمن مشاريع الصهر والإلغاء، إضافة إلى تحطيم تمثال حافظ الأسد وكسره في عامودا والقامشلي، حين كان النظام في أوج قوته وبطشه وجبروته، إبّان الانتفاضة الكردية في 2004.

الموقف من الثورة

توزَّع الكرد بين طرفَين وموقفَين إبّان الثورة السورية. في بدايات الحراك الشعبي في عام 2011، اختار الشارع الكردي والمجلس الوطني الكردي الوقوف في جانب السوريين في محنتهم، والانخراط ضمن الإطار الوطني السوري، بدلاً من الاصطفاف بجانب النظام، أو معاداة الثورة، أو مواجهة الثوّار، في مقابل اختيار الاتحاد الديمقراطي، ثمّ الإدارة الذاتية، مفاهيم الخطّ الثالث، وما استتبعه من سلسلة مشاريع وأفكار، لم تنجح في تطبيقها أو تقبّل السوريين لها.

تلا ذلك انقسام الكرد في سورية بين محورَين: الأول، المجلس الوطني الكردي، المنضمّ إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وأصبح جزءاً من هيئة التفاوض مكوّناً مستقلاً، وممثّلاً في اللجنة الدستورية، وتمكّن من الحصول على وجود (وإن غير قوي بالشكل المطلوب والكافي) للتمثيل السياسي الدولي، عبر لقاءات مع وفود دولية، وعضويته في المعارضة السورية، وعلى علاقة جيّدة مع تركيا، صاحبة اليد العميقة في الملفّ السوري، وخاصّة في الشمال الغربي، ومع التفضيل الأميركي أنقرة على حساب القوى الأخرى كافّة. كما تلقّى المجلس الكردي الدعم والمساعدة والمساندة المعنوية والسياسية واللوجستية من قيادة إقليم كردستان العراق. في المقابل، طرح الاتحاد الديمقراطي سلسلة مشاريعَ وأفكارٍ وقضايا، من قبيل “أخوة الشعوب”، و”الأمة الديمقراطية”، و”الإدارة الذاتية”، التي تعرّضت للتغيير في هيكليّتها وتسمياتها مراراً، وصولاً إلى طرح عقد اجتماعي من طرف واحد، وما سبقه من اجتماعات وملتقيات خاصّة بهم، في كلّ مرّة يُطرح أي مشروع أو قضية حول سورية.

وفي المجمل، أثبتت جميعُها عدم نجاحها أو عدم ملاءمتها لطبيعة المجتمع السوري عامّة، والكردي خاصّة. وامتلك هذا الجناح قوّة عسكرية تحوّلت جزءاً من التحالف الدولي، بقيادة أميركا، لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ورغم ما قدّمته من ضحايا، ودحرها القوى التكفيرية المتمثلة بـ”داعش”، ومع سيولة مساعي الإدارة الذاتية أو مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) لتقديم أوراق اعتمادها طرفاً سياسياً وإدارياً، سواء لتركيا، أو لحوار مع النظام السوري، أو لمسارات الحلّ السياسي في جنيف وأستانة وسوتشي، لكنّ الفيتو التركي من جهة، ورفض المعارضة السورية من جهة ثانية، وممارساتها في أرض الواقع من جهة ثالثة، حالت دون تحقيق أي تقدّم، أو كسرٍ لطوق العزلة حولهم.

واقع الإحاطة المقتضبة والمكثّفة أعلاه، كمنت خلف تباينٍ في مواقف السوريين تجاه طرفي الصراع الكردي، الذي هو في صُلبه صراعٌ هُويَّاتي، ما بين الانتماء إلى الأمّة الكردية، والانتماء للثورة، والموقف المُسالم من تركيا، والانخراط في مشاريع المجتمع الدولي، وما بين “فكرة” الخطّ الثالث، ومحاولة فتح قنوات التواصل مع أكثر من طرف متناقض، وعدم معاداة النظام وإيران. وفي المحصّلة، الذاكرة السورية مُتخمة بمواقف الأطراف من الثورة، وهي في أوج الحاجة إليهم. مع ذلك، فإن أفضل الحلول هو التوافق والابتعاد عن شبح الحرب.

اختلاف الرؤى والمصالح

وعبر سياق الأحداث وتطوّرها، يُطرَح بشكل مستمرّ مستقبل العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الكردي، الذي يعتمد على جملة من العوامل السياسية والعسكرية المتداخلة مع تحوّلات الوضع السوري داخلياً وإقليمياً، وراهن حال الطرفَين، خاصّة في ظلّ تعارض تكوين كل منهما وخلفيتهما السياسية.

تتألف “قسد” من تحالف عسكري يضمّ وحدات حماية الشعب التي أسّسها الاتحاد الديمقراطي، بالإضافة إلى فصائل عربية وسريانية، وتشكّلت عام 2015 بدعم أميركي، وخاضت معارك ضدّ تنظيم داعش في عموم شمال شرقي سورية. في المقابل، لم تحظ بأي حماية من الفواعل الرئيسيين في الملفّ السوري (أميركا وروسيا) خلال المعارك التي خسرتها مع فصائل المعارضة السورية، المدعومة من تركيا في عام 2018 في عفرين، و2019 في رأس العين وتلّ أبيض، وتدعو مظلّتها السياسية، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إلى مفاهيم تتعلّق بالأمّة الديمقراطية، والعيش المشترك، بعيداً عن القضايا القومية، التي تصفها بفاقدة الصلاحية.

أمّا المجلس الوطني الكردي، فهو تجمّع سياسي يضمّ عدة أحزاب كردية سورية، وتأسّس في 2011. يقول في بياناته ومواقفه إنه يسعى إلى تمثيل المصالح القومية للكرد السوريين في المحافل السياسية الدولية، ويعمل على تعزيزها في سورية، ولكن ضمن إطار وحدة الأراضي السورية، وفق نظام لا مركزي يمنح الأطراف صلاحياتٍ تتعلّق بالأمن والاقتصاد والتمثيل السياسي. يرتبط المجلس بعلاقات قوية مع المعارضة السورية، التي تعتبره ممثّلاً شرعياً للكرد في سورية، ما يضعه في موقف معارض لـ”قسد”.

محاولات رأب الصدع

خلال عمر الثورة السورية، سعى رئيس إقليم كردستان (آنذاك)، مسعود البارزاني، إلى تقريب وجهة نظر الأطراف الكردية، عبر أربع اتفاقيات، سمّيت وفق المكان الذي عُقدت فيه، أوّلاها اتفاقية هولير الأولى (11/6/2012) لضمان العمل المشترك والاتفاق على رؤية سياسية موحدّة، لكنّ الخلافات وإعلان الاتحاد الديمقراطي هياكل خاصّة بمفرده، أدّى إلى مشكلات، فتوقّف العمل بالاتفاقية. ومع اقتراب عقد مؤتمر جنيف 2، سعت قيادة إقليم كردستان العراق إلى تشكيل وفد موحّد ومستقلّ لتمثيل الكرد في المؤتمر، أو تمثيل أي طرف يحضر جنيف للطرف الغائب، وعقدت اتفاقية هولير 2 (17/12/2013). لكن الاتفاقية لم تستمرّ سوى شهر، مع توجّه الاتحاد الديمقراطي، وعبر مجلس الشعب غربي كردستان، الذي أسّسه سابقاً (12/6/2011)، للإعلان عن الإدارة الذاتية من طرف واحد فقط. حدث ذلك في 21/1/2014، أي قبل يوم من انعقاد مؤتمر جنيف 2، وغاب عنه حزب الاتحاد الديمقراطي في ظلّ عدم وجود توافق أميركي روسي بخصوص التمثيل الكردي في المؤتمر، إذ رغبت واشنطن بحضور الكرد ضمن وفد المعارضة، لأن المجلس الكردي قد انضم إلى الائتلاف، إلى جانب اعتراض تركي على وجود حزب الاتحاد الديمقراطي، بوصفه ذراعاً لحزب العمّال الكردستاني. بينما دفعت روسيا ومجلس الشعب في غرب كردستان باتجاه قبول الحزب طرفاً ضمن جنيف 2، يمثّل الكرد، بهدف إحداث ضغط على تركيا والولايات المتحدة. وفي النهاية، فشلت روسيا في مساعيها.

استمرّت القطيعة بين الجانبين، حتى نهايات عام 2014، مع سيطرة تنظيم داعش على الغالبية المطلقة من كوباني (عين العرب)، في هذه الأثناء، دعا رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، إلى عقد اتفاق جديد بين كرد سورية، وأُعلِنت اتفاقية دهوك برعاية البارزاني والأميركيين (22/10/2014)، ووضع شرط الوصول إلى اتفاق للحصول على الدعم الأميركي في محاربة “داعش”. وبالفعل، ألقت الولايات المتحدة أول شحنة من الأسلحة من الجو للمقاتلين في كوباني (20/10/2014)، بالتزامن مع بدء قوات بشمركة إقليم كردستان العراق دخول تركيا (29/10/2014)، ووصلت طلائعها كوباني (31/10/2014)، لكن سرعان ما أُنهي العمل بهذه الاتفاقية، سواء بسبب الخلافات التي ظهرت في تمثيل الأطراف ضمن المرجعية السياسية الكردية، التي أعلنتها الاتفاقية، أو لتوجه الإدارة الذاتية إلى فرض التجنيد الإلزامي (1/11/2014)، وإجراء انتخابات البلديات في الحسكة (13/3/2015)، والتي اعتبرها إقليم كردستان متعارضة مع مضمون اتفاقية دهوك المبرمة بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، واصفاً إياها بـ”الخطوة المتفرّدة”، ومشيراً إلى أنها “غير مقبولة”، لينتهي العمل بالاتفاقية ومُلحقها أيضاً.

والملاحظ في الاتفاقيات الأربع الاتفاق بالمجمل على رؤية سياسية مشتركة، والبحث في آليات ضمن المجلس للإدارة الذاتية، لتكون معبّرة عن تطلّعات جميع الأطراف السياسية والشعبية الكردية، والاتفاق على طريقة عودة بشمركة روج آفا (غرب كردستان) للدفاع عن المنطقة. لكن، ووفقاً لبيانات ومواقف قيادات المجلس الكردي، فإن الإدارة الذاتية خلال أول منعطف أو لحظة، وبعد استثمارها السياسي للحوارات والنقاشات، تتنصّل من متابعة الحوار، وتقوم بتجريده من محتواه.

وفي عام 2019 شهدت مدينة القامشلي اجتماعات مكثّفة بين الطرفَين الكرديَّين برعاية دولية، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية ضامناً لأحزاب الإدارة الذاتية، وعلى قاعدة اتفاقية دهوك، لكنّها توقفت بعد عدة أشهر من الحوارات والتواصل.

البارزاني على الخطّ

خلال حملة ردع العدوان، بدا واضحاً أن إقليم كردستان العراق لن يقف مكتوفاً حيال ما يجري، وتحديداً دعمه السوريين الكرد، وحقوقهم في سورية. وبعد سقوط النظام، فإن كثيراً من الحركية الفاعلة التي لجأ إليها الإقليم، أوضحت حجم القوة سواء لتركيا، وللكرد في سورية، ورُبّما للإدارة السورية الجديدة أيضاً.

لجأ البارزاني إلى ثلاثة ملفّات مترابطة، دعم المجلس الكردي، عبر دعوته إلى اجتماع عاجل، عقب اجتماع الأخير مع وفد من الفرنسيين والأميركيين، بعلم البريطانيين وموافقتهم على الرسائل الدولية للكرد، وأرسل البارزاني مسؤول الملفّ السوري والكردي في ديوان رئاسة الإقليم، حميد دربندي، برفقة المبعوث الأميركي، ومبعوثاً للرئيس البارزاني للقاء مظلوم عبدي قائد “قسد”، والمجلس الكردي، وبدا واضحاً أن رسائل سياسية جدّية تقف خلف الزيارة، تلاها زيارة مظلوم عبدي للقاء البارزاني. ومجمل التحرّكات الدبلوماسية والسياسية لإقليم كردستان، تقود إلى ثلاثة ملفّات متشابكة، أولها أن تركيا سيكون لها شأن كبير في سورية، ولا نية للمجتمع الدولي في معارضة أي عملية عسكرية تقوم بها، لذا لا بدّ من خروج قوات العمّال الكردستاني من المنطقة. وثانيها الانفتاح المشترك على أحمد الشرع، وتشكيل وفد كردي مشترك. وثالثها أنه لا مجال للاستمرار في سياسية إقصاء الآخر، وأن توازنات البارزاني ستكون في خدمة كرد سورية بشرطين: التوافق الكردي الكردي، وتوافق الكرد مع باقي المكوّنات. والواضح أن قائد “قسد”، مظلوم عبدي، أدرك حجم الضغط الدولي، وتجاوز القضية والمواقف حجم “قسد”، وحجم الإدارة الذاتية، وأن مستقبلهم مرهون بمدى موافقة البارزاني على تصرّفاتهم.

خاتمة

انتهت حقبة الأسدَين (الأب والابن)، وحقبة/ مرحلة الثورة، بانتصار ورُفع العلم الأخضر، في مختلف المدن السورية، وفي القامشلي أيضاً، وأصبح الكرد أمام واقع جديد، يجب فيه البدء بالشق السياسي والدبلوماسي، ففي المعركة المقبلة لن تُستخدَم البنادق ولا الجيوش، فثمّة إرادة دولية ستمضي صوب المنشود، ومن الواضح أن رغبة دولية تقود إلى قطع العلاقة بين “قسد” و”العمّال الكردستاني”، إضافة إلى ضرورة توحيد الرؤية من مجمل القضايا المتعلّقة بالأمن والاقتصاد، ونظام الحكم، وشكل الدولة، خاصّة أن البند الأساس المشترك، والمتّفق عليه في جميع الحوارات كان الرؤية السياسية التي يطالب بها الكرد، واعتبار مناطقهم وحدة جغرافية سياسية متصلة. وفي ظلّ إصرار الإدارة السورية الجديدة، ورئيسها الشرع، على حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وإخراج العناصر غير السورية من “قسد”، فإن أفضل الحلول هو وفد كردي مشترك، وفق المتطلّبات والضرورات التي تمليها المرحلة، والشروط الدولية والسورية. وبالعموم، فإن الحديث عن اتفاق الكرد فيما بينهم صعب للغاية، ما لم تفرضه أطراف فاعلة في الملفّ السوري (أميركا وبريطانيا وفرنسا). والخروج بضواغط وضمانات للتنفيذ. فعبر المراحل السابقة، وعقب كلّ اتفاق، كان الواضح توجّه المنظومة السياسية والعسكرية للإدارة الذاتية إلى الاستغلال المرحلي لها، في حين أن المجلس الكردي، ورغم شخصيته الاعتبارية، لم يستطع تحريك المياه الراكدة، والخروج من نسق الترهل الذي يعانيه، وهو بحاجة ماسّة لتغيير قوانين العمل التنظيمي لديه، خاصّة وفقاً للقوة التنظيمية والسياسية، ولنقاط القوة للأحزاب المنضوية فيه، وهذه الوحدة السياسية ستحمي “قسد” وإدارة المنطقة، وتضمن عودة قوات بشمركة روج آفا، والشراكة مع باقي المكوّنات، التي لا مفرّ من الشراكة معها، والحفاظ على حقوقها.

العربي الجديد

—————————-

«البدائيّة» المعقّدة: هل يمكن للنخب تبرير الهمجيّة؟/ محمد سامي الكيال

تحديث 07 شباط 2025

ارتبط كثير من الممارسات العنيفة والدموية في التاريخ الحديث بغطاء نظري، غالباً ما يكون متماسكاً، تصوغه نخب من المنظّرين والأكاديميين ومنتجي الثقافة الجماهيرية، بل حتى العلماء. لدرجة أن كثيرا من الدراسات النقدية المعاصرة، في مجال التحديث، الاستعمار وما بعده، النازية والفاشية، التعصّب القومي والإبادة الجماعية، تركّز على المعرفة والخطاب، اللذين كانا جانباً أساسياً من علاقات القوة، المؤدّية لأبشع وقائع العصور الحديثة.

وفي هذا السياق، ربما كان نعت «الهمجية» أحد أهم المقولات والأحكام، التي أطّرت ممارسات شديدة العنف، من التمييز الممنهج وحتى الإبادة الجماعية، تجاه مجموعات بشرية معينة. و»الهمجية» أكثر من مجرّد شتيمة، فهي تعبير يشير، في كثير من الأحيان، إلى انتفاء الإطار والمعيار الحضاري، والقانوني، والأخلاقي، لدى جماعة أو فئة ما. لا يتسم الهمجي بالعنف وحده، فالعنف ظاهرة إنسانية، لا يخلو منها أي مجتمع، ويمكن اعتبارها مؤسِّسة في سيادته وسلطاته وقوانينه، بل في ثقافته نفسها؛ فيما تصرفات الهمجي خارجة عن أي تقليد أو إجراء أو مبدأ، لا قواعد لها، ولا يمكن التنبؤ بها، ويصعب إضفاء أي معنى عليها، ما يجعلها تهديداً دائماً لأي نظام اجتماعي. وهذا هو مصدر العبارة، التي باتت مبتذلة، عن «صراع الحضارة والهمجيّة». بالطبع، معظم من وُصِفوا بـ»الهمجية» كانوا أبناء حضارات وثقافات مختلفة، لها قواعدها وأعرافها الخاصة، وبالتالي فـ»الهمجي» غالباً هو الآخر، الأجنبي، المختلف، أو فئات داخلية، لا تتسق مع ما يُعتبر «الثقافة الرفيعة» للمجتمع، أي لا توافق عرف وأيديولوجيا الطبقة أو العرق أو المنطقة المهيمنة، ولذلك يجب إعادة إدماج تلك الفئات، و»تطويرها»، لتفارق همجيتها. يمكن تخيّل المآسي، التي سبّبها تحرير «الهمج» من همجيتهم.

اتُّهِم «الهمجي» غالباً بسلسلة متسقة ومترابطة من التهم، فهو كافر أو ضال، لا يدرك خلاص روحه؛ وفوضوي، لا يعرف معنى القانون والالتزام بالقواعد؛ ونجس، تمتلئ حياته بكل ما هو مقزّز وقذر، ويشكّل تهديداً بالعدوى؛ وغبي، لا يمتلك القدرات العقلية الكافية لفهم العالم. تتصف لغته، وبالتالي تفكيره، بالبدائية؛ ومُنحل، تتسم رغباته وممارساته الجنسية بـ»الحيوانية»؛ وكل هذه الصفات تجعله لا يدرك قيماً أساسية، على رأسها المُلكيّة الخاصة. هكذا انتُزِعت، عبر التاريخ، الموارد والثروات والأراضي من أيدي «الهمج»، وتعرضوا لأنماط شديدة التعقيد والتراكب من الاستغلال، بدعوى أنهم لم يتوصّلوا حتى لإنشاء نظام مقونن ومدوّن بشكل واضح للمُلكيّة، وبالتالي ليست لهم ذوات قانونية يمكن احترامها، أو الدخول في مساومات وتفاوض معها. كثير من الجرائم، التي رافقت ظواهر تاريخية، مثل الاستعمار والثورة الصناعية والعبودية الحديثة، تمّت تحت هذه الحجة. جانب كبير إذن من «المعرفة»، المؤدّية للتمييز والإبادة، قامت على الفصل بين «الهمجي» و»المتحضّر». ولكن هل هذا يعني أن مفردة «الهمجية» لا معنى لها، خارج هذا السياق؟ أو بعبارة أخرى: هل «الهمج» غير موجودين إلا في التصورات العنصرية والاستعلائية تجاه الآخر؟

الحوادث التي يشهدها كثير من دول المنطقة، قد تجعل طرح مثل هذه الأسئلة أمراً شديد الضرورة، إذ نعاصر أنماطاً من العنف، والحكم، والخطاب، صعبة الفهم حتى على أبناء تلك الدول أنفسهم. فإذا شهدنا، مثلاً، مجزرة طائفية، في قرية سورية أو عراقية أو يمنيّة ما، هل يحقّ لنا أن نصف مرتكبيها، وأفكارهم وممارساتهم، بالهمجية؟ أم أنها جزء من ثقافتنا، التي نستعلي عليها، ونتعامل بعنصرية مع أبنائها؟ يبدو السؤال تهكّمياً، ولكنه ليس كذلك. ربما كان التفكير في العنف المروّع في منطقتنا أحد أكثر المسائل إلحاحاً، وتحديد «الهمجية» فيه أساسي لفهم ذواتنا. هل مرتكبو كل تلك الفظائع هم «نحن»، أم «همج» جاؤوا من «خارج» ما؟

عنف «حضاري»

ربما يكون العنف «الحضاري»، الذي تقوم به دول وقوى سياسية منظّمة، أكثر هولاً بمراحل من العنف «الهمجي». إذ أن كثيراً من مجازر القرن الماضي، وعلى رأسها الهولوكوست، تمت بقرارات بيروقراطية؛ وتحت إطار قانون ما، بما يتضمّنه من حالات استثناء؛ وبدعاوى أيديولوجية، بل حتى فلسفية، لا ينقصها الاتساق النظري، وكانت تنتمي في زمنها لـ»الثقافة الرفيعة»، بل ربما ما تزال كذلك حتى أيامنا هذه. إلا أن كل هذا يجعل التجاوز النقدي لتلك المآسي مهمة ذات أطر محددة: هنالك نمط اقتصادي/اجتماعي، ونظام سياسي، ونص قانوني، وثقافة جماهيرية، وفلسفات ومرويات أيديولوجية، كانت السمات الأساسية للحضارة التي أنتجت المأساة. وقد تمحور جانب أساسي من الثقافة الغربية، منذ نهاية الحرب العالمية الأولى على الأقل، على نقد أو «تفكيك» تلك الحضارة، التي وُصِفت أحياناً بالبورجوازية، وأحياناً أخرى بالغربية والكولونيالية. هل يمكن تطبيق الأمر نفسه على المجازر، التي نشهدها يومياً في دولنا؟ الإجابة الدارجة هي «لا»، إذ أن نقد حضارة ما، تُنتج كل هذا، يُعتبر من المحرمات في منطقتنا، ليس بسبب التعصّب الديني والقومي فحسب، بل أيضاً لأن دول المنطقة وشعوبها تعتبر من ضحايا «الحضارة البورجوازية» أو «الغربية» الاستعمارية إياها، وبالتالي فإن أي نقد «حضاري» هو تكرار للدعاوى الاستعمارية الاستعلائية تجاهها.

ممارسات مثل المجازر الجماعية والتطهير الطائفي ليست من حضارتنا إذن، إنها «ردات فعل»، خارج أي إطار ثقافي، أو قانوني، أو سياسي، أو أخلاقي نعترف به. إنها بالتالي حالة همجية شاملة، إلا أن هذه النتيجة غير مقبولة أيضاً في الثقافة السائدة، فمرتكبو تلك الجرائم، وجمهورهم، ليسوا همجاً، بل ضحايا للغرب والاستعمار، أو للأنظمة الاستبدادية، التي أنتجها الاستعمار، وهذا يعني أن سبب كل الأهوال التي نعيشها هو الأطر والحضارة والممارسات الغربية، التي ينتقدها المفكرون الغربيون أنفسهم منذ أكثر من قرن من الزمن، والتي جعلت مجتمعاتنا موطناً لـ»ردات فعل» الضحايا التدميرية. يبدو هذا كسلاً فكرياً شديداً من النخب في منطقتنا، وأشبه باحتيال أيديولوجي مفضوح. ولكن، حتى لو وافقنا عليه، فهو لا يجيب عن سؤال الهمجيّة. فأيّاً كان سبب ومبرر «ردات الفعل» الدموية والتدميرية، فهي إما تجري ضمن إطار ثقافي واجتماعي وأيديولوجي ما، يمكن تحليله وفهمه ونقده، وهو بالتأكيد جانب من «حضارتنا» المعاصرة، مهما كانت جذوره؛ وإما تجري خارج أي إطار، وبالتالي هي دليل على همجيّة شاملة.

المقلق أن مثل هذه الأسئلة غير مطروحة جديّاً في ثقافتنا، أي في ثقافة بلدان شهدت أهوالاً مثل الإبادة الإيزيدية؛ فظائع الحرب اليمنيّة والسودانية؛ المجازر الطائفية والعرقية، التي لم تنقطع حتى اليوم في سوريا. قد يعني هذا أن «الهمجيّة» موجودة أولاً عند من نسمّيهم «النخب»، الذين من المفترض أن أولى مهامهم التفكير بالبنى والأطر والأنظمة والمؤسسات والخطابات والمنتجات الثقافية، وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالتالي فإن عدم طرح السؤال يدلّ على انعدام التفكير الممنهج، أو الغياب التام للمسؤولية، وكلا الأمرين من أعراض الهمجيّة.

نظام «همجي»

تنبني النظريات العنصرية عن الهمجيّة على القول بفرق جوهري ما، بين المتحضّرين والهمج، فالأخيرون إما من طبيعة عرقية أو ثقافية مغايرة، تمنعهم من الوصول إلى التحضّر؛ أو، في أحسن الأحوال، ما يزالون في مرحلة «طفولة البشرية»، وعلى المتحضرين، الذين بلغوا الرشد، عبء الأخذ بأيدهم نحو الحضارة الأسمى. إلا أن هناك تقليداً في علم الاجتماع المعاصر، من أعلامه مفكرون مثل نوربيرت إلياس، وتالكوت بارسونز، ونيكلاس لومان، وحالياً أوليفر ناختفاي، يدرّس عمليات التحضّر بعيداً عن أحكام القيمة العنصرية تلك: لا يتعلّق الأمر أساساً بحضارات متقدّمة وأخرى بدائية، وإنما قد يحصل عطب في الوظائف الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها عملية الاندماج الاجتماعي، يؤدي لنوع من نزع التحضّر في مجتمع ما. ويبدو أن «نزع التحضّر» هو أفضل وصف يمكن إطلاقه على ما نعايشه في مجتمعات المنطقة، بمسلّحيها وناشطيها ونخبها و»جماهيرها».

تبدو أنظمة السياسة والقانون، والأخلاق والدين، والفن، المرتبطة كلها بالتحديث الذي أجرته دول المنطقة، خاصة في عصر ما بعد الاستقلال، معطّلة بشكل شبه كامل، وباتت عاجزة عن تقديم الأطر، والإجراءات، والقواعد، والمعاني، والمؤسسات الوسيطة، الكافية لدمج الأفراد والمجموعات في كلٍّ اجتماعي معقّد. وإذا أضفنا إلى هذا اضمحلال العرف، بما في ذلك العرف العشائري والفلّاحي، بعد عقود طويلة من التعاطي مع أجهزة الدول القومية، فالنتيجة ستكون انفلاتاً للنزاعات الاجتماعية، خارج أي إطار حضاري لضبط وقوننة العنف. بمفردة أقل تهذيباً: الهمجيّة.

هذا المنظور ينبّه إلى أن من يمكن وصفهم بالهمج ليسوا منعدمي التفكير، أو معتمدين على نظام لغوي ورمزي بدائي، بل قد يكونون متأثرين بخزان فكري شديد التعقيد، يحوي أيديولوجيات، وعقائد، ومقولات، ورموزاً. إلا أن كل هذه العناصر صارت منفلتة من أي منهج منضبط لإنتاج المعنى، مع اضمحلال الأنظمة الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها السياسة والدين. يمكننا إدراك مدى خطورة هذا، إذا تذكرنا أن ذلك الخزان الفكري تطوّر بالأصل عبر أيديولوجيات لا تنقصها العدوانية والنزعة الإبادية، حملتها دول التحرر الوطني، مثل القومية والإسلام السياسي، فماذا سيكون الحال مع انهيار أنظمة إنتاج المعنى، عقب فشل تلك الدول؟

في الحالة السورية على سبيل المثال، يمكن ملاحظة خلائط غريبة من رواسب القومية العربية، المنحدرة من نظام البعث ومعارضته من اليسار القومي؛ الإسلام السياسي الجهادي، المرتبط بتجربة شديدة الدموية لتنظيم «القاعدة» وتفرّعاته؛ والمقولات الناشطية، التي درجت بعد الانتشار المكثّف لـ»المنظمات غير الحكومية»، بكل ما أجرته من «ورش عمل»، وما روّجته من مفاهيم، خلال السنوات الماضية. والنتيجة: يمكن أن تقع انتهاكات مصوّرة، مسيئة للكرامة الإنسانية؛ وأن تُرتكب جرائم عنف طائفي، عقب تحريض علني، دون أن يثير ذلك أزمة ضمير، لا على مستوى المتن الاجتماعي، ولا على مستوى «النخب».

ليس هذا مجرّد تقصير، بل يمكن وصفه بـ»نظام الهمجية»، رغم تناقض العبارة. لقد تبدّدت معظم أنظمة التحضّر في تلك البقعة الجغرافية، وما يبدو أنه بناء «نظام جديد»، ليس إلا إعادة تجميع لشتات مبعثر، خلّفته حروب البعث والقاعدة، ونشاط «المنظمات» في ما بينهما.

هل يمكن لـ»نظام الهمجية» هذا أن يتجاوز طابعه وظرفه الحالي، نحو بناء نظام مستقبلي أكثر تحضّراً؟ قلنا إن العبارة متناقضة، فالهمجيّة لا تُنتج أنظمة، بل هي نتيجة انحلالها. ربما يحمل المستقبل تطورات ومفاجآت غير متوقّعة، نظراً للتعقيد الشديد للعوامل السياسية والاجتماعية، الداخلية والخارجية، ولكنّ هذا لا يُعفي من محاولة فهم الهمجيّة الحالية، التي لا مؤشّرات حتى الآن على انكسار دوائرها المفرغة.

كاتب سوري

القدس العربي

——————————

بناء الأدب/ ممدوح عزام

07 فبراير 2025

من المعروف تقريباً أنه بعد كلّ ثورة فشلت أو نجحت، نشأت أشكال تعبيرية معيّنة تحاول أن تناسب الوضع أو الحالة التي حدثت في المحيط البشري. حدث هذا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ماتت أشكال وتجدّدت أنواع ونشأت أشكال أُخرى وأساليب للتعبير مختلفة. فما الذي حدث بعد الثورات العربية؟

أظنّ أنّ علينا أن نُعيد صياغة السؤال أو نؤخّر طرحه ريثما نعثر على الأساس الذي يدفع الأدب والفنّ للثورة، وهو: هل يتحتّم على الأدب أن يُحقّق ثورة في الكتابة بالتزامن مع الثورة السياسية؟

لا يُحبّذ تاريخ الأدب الموافقة على التصريح بضرورة تحقُّق هذا الأمر، ولا شكّ في أنّ العلاقة بين الأدب والفنّ من جهة، وتبدّلات الواقع من جهة ثانية، لا تسير في منحىً متزامن، فلا يتغيّر الأدب تبعاً للتغيّرات السياسية إلّا إذا كانت تلك المتغيّرات ذات طبيعة انقلابية أو ثورية، تغيُّر النظام الاجتماعي كلّه، لا النظام السياسي وحده.

ومثال ذلك هو حال الأدب والفنّ في روسيا بعد ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 1917. فقد كانت البلاد تشهد ثورة فكرية (هذا هو المُعلَن) على الصعيد الاجتماعي والسياسي، وكانت النيّة تتّجه لتهديم المجتمع الرأسمالي وبناء مجتمع اشتراكي جديد ومختلف تماماً، بينما حاول الأدباء والفنّانون ابتكار أساليب جديدة في التعبير عن المضامين الجديدة التي تُواجه استحقاقات المجتمع الذي يُراد بناؤه. وبغَضِّ النَّظر عن نجاح المحاولات، مثل اختراع موضوع الواقعية الاشتراكية التي لم تُكتب لها الحياة، وفشلها أو إفشالها، كما حدث لحركة المستقبليّين، فإنّ الأدباء والفنّانين كانوا قد انتبهوا إلى ضرورات التغيُّر على صعيدَي الشكل والمضمون.

وهناك من يميل إلى القول بأن كلّ ثورات الأدب حدثت بتأثير ما من التبدُّلات التي يشهدها الواقع الاجتماعي والسياسي. صحيح أنه من الصعب قياس الأثر، ولكن من غير المُمكن أن تحدُث ثورة بيكاسو في الفنّ لو عاش في القرن الثامن عشر. فقد قدّم لنا الأشكال التي يتطلّبها عصرُنا ويستطيع أن يفهمها، إضافة إلى شروط العصر وموهبة الفنّان نفسه معاً. والأمر نفسه يُقال عن الرواية الشهيرة: “يوليسيس”، إذ لم يكن من المُمكن أن تُكتب في القرن التاسع عشر، كما لم تكن مُمكنة كتابتها لو لم يُولد كاتب اسمُه جيمس جويس.

وقد تجاهَل الثوّار العرب في العقد الماضي مسائل الثورة الاجتماعية أو أهملوها، إذ لم تكُن من بين مطالب الثورات العربية، أن يُعاد تشكيل الوعي بما يتناسب مع مطالب الثورة السياسية، التي أرادت إسقاط أنظمة سياسية مُستبدَّة استطاعت طوال أكثر من نصف قرن إرغام المجتمع على التكيّف مع منظورها العام لكلّ قضايا الحياة.

ولكن هل كان مطلوباً من الأدب العربي أو الأدب السوري أن يُحقّق ثورة في الأدب والفنّ؟ أعتقد أنّ على الجواب أن يكون: لا. فالسنوات العشر القليلة لم تُفسح المجال المكاني أو الزماني لأيّ كاتب سوري أن ينصرف لتحقيق مثل هذا المطلب، وقد يُتاح ذلك في الزمن القادم الذي نأمل أن يكون الاهتمام ببناء الثقافة موازٍ للاهتمام ببناء الدولة الجديدة.

* روائي من سورية

العربي الجديد

———————————–

رسائل من رحلات رئيس سوريا الجديد/ وائل علوان

6/2/2025

بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع مهامّ منصبه الجديد باستقبالِ أمير دولة قطر في دمشق، ثم لقائِه وليَّ العهد السعودي والرئيسَ التركي في زيارتين متتاليتين إلى كل من الرياض وأنقرة، ليكون هذا الحراك الدبلوماسي الإقليمي رفيع المستوى هو فاتحة مشواره رئيسًا لسوريا، بعد المؤتمر الذي أعطاه هذه الصفة قانونيًا ودستوريًا، بمشاركة قادة بارزين في الإدارة الجديدة وجميع قادة الفصائل العسكرية باستثناء “قسد”.

جاء هذا الحراك الدبلوماسي عقب المؤتمر مباشرة، بل لقد أوحى هذا الحراك الذي تمثل بثلاثة لقاءات إقليمية متتالية، بأنه سبب عقد المؤتمر وما نتج عنه، خاصة فيما يتعلق بتسمية رئيس الجمهورية، ليحمل الشرع الصفة السياسية في لقاءاته مع قادة وزعماء المحور الداعم لاستقرار سوريا، وغالبًا ما تمهد هذه اللقاءات الثلاثة لاحقًا إلى سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عربيًا ودوليًا.

محور الأمن والاستقرار

خلال أكثر من عقد من الزمن كانت سوريا محور الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، واليوم بعد سقوط نظام الأسد فإن هناك فرصة حقيقية لتغيير جذري، تكسب فيه الدول التي تريد هدوء المنطقة واستقرارها الموقع الجيوسياسي السوري عبر تعزيز هذه الإدارة وفرضها، في مقابل ما تشكله الدول الأخرى من محاور وتحالفات بناء على مصالحها في استمرار الاستثمار في الفوضى.

إن الرئيس الشرع وحكومته الجديدة يدركون أهمية الموقع المتوسط الذي تتمتع به سوريا، وأن الشراكات الراسخة بين قطر وتركيا والشراكات الآخذة بالتطور والاتساع بين السعودية وتركيا لا بد أن تستدعي حرص الدول الثلاث على أمن سوريا واستقرارها، وبالتالي تقديم الدعم السياسي والأمني والاقتصادي لإنهاء كل ما يهدد الأمن الإقليمي والأمن الوطني في سوريا.

إنهاء مشروع التقسيم

كانت تركيا تتعامل مع الملف السوري على أنه جزء من أمنها القومي، لاعتقادها أن إدارة أوباما خططت مع نتنياهو لدعم المشروع الانفصالي المعادي لتركيا، والذي بالضرورة يقود سوريا إلى التقسيم.

ربما كان سقوط الأسد مفاجئًا، بالسرعة والطريقة التي تهاوى بها، لكن أنقرة لن تنشغل كثيرًا بالمفاجأة، وستذهب سريعًا إلى دعم الإدارة الجديدة الحليفة لها في فرض سيطرتها على كامل البلاد وإنهاء المشاريع الانفصالية والمعادية لتركيا، وستضع تركيا شراكتها والعلاقات المميزة التي وصلت إليها مع السعودية ضمن سعيها لخلق إطار إقليمي داعم للإدارة الجديدة.

الانفتاح التركي على العرب

لم يكن خافيًا الدور الدبلوماسي التركي الذي عمل على إكساب الإدارة السورية الجديدة ثقة العمق العربي، بل غالبًا لم تمانع تركيا أن تكون الزيارة للرياض قبل الزيارة لأنقرة، فحكومة أردوغان لا تريد العودة للاستقطاب التركي العربي مجددًا.

والرئيس الشرع الذي لم يخفِ إعجابه بالتجربة الاقتصادية والتنموية السعودية يدرك أن التوازن في العلاقات العربية التركية أمر بالغ الحساسية والأهمية في هذه المرحلة، لذلك جاء الحراك الدبلوماسي متتاليًا ولا يترك مجالًا لتصور الاستقطابات، بل تعمدت الإدارة السورية الجديدة تعزيز الانطباع بحصولها على الدعم الإقليمي العربي والتركي في آن معًا.

التأثير على الموقف الأميركي

تنتظر دول المنطقة باختلاف مواقفها من الحكومة الجديدة في سوريا إعلان إدارة ترامب موقف الولايات المتحدة، وتطمح بعض الدول وفي مقدمتها إسرائيل أن يستجيب الرئيس الأميركي الجديد لأصوات في إدارته ليتخذ موقفًا سلبيًا من الإدارة السورية الجديدة، في حين تعمل الدول الإقليمية الداعمة وفي مقدمتها تركيا لإقناع الإدارة الأميركية الجديدة برفع العقوبات عن سوريا.

يتوقع أنَّ اجتماع الرياض وأنقرة على موقف داعم للإدارة السورية الجديدة سيؤثر بشكل كبير على موقف ترامب وإدارته الجديدة، وسيكون مشروع أنقرة بإنشاء قواعد تركية في البادية السورية محفزًا لواشنطن في اعتماد الإدارة السورية الجديدة شريكًا محليًا في مكافحة الإرهاب، وفي منع عودة المليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى سوريا مجددًا.

الحاجة لدعم الاستثمار والاقتصاد

ربما تتقدم أولويات ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار على ما سواها في الحالة السورية، على المستوى الخارجي والداخلي معًا، غير أن الوضع الاقتصادي المنهار في سوريا هو جزء من التحديات الرئيسية المؤثرة بشكل مباشر على الحالة الأمنية وعلى المشهد السياسي.

تحتاج دول المنطقة إلى دعم الاستثمار وتدوير عجلة الاقتصاد في سوريا، أولًا لتقليل تداعيات الفقر والبطالة على المنطقة، وفي مقدمتها أزمة اللاجئين وأزمة الاتجار بالمخدرات، وثانيًا لما يوفره إنعاش الاقتصاد السوري من دور في التنمية والتطوير على مستوى المنطقة والتجارة البينية بين دولها.

وبمقدار إعجاب الرئيس الشرع بالتنمية الاقتصادية في السعودية، فإنه معجب كذلك برسوخ مؤسسات الدولة في تركيا، وفي زيارة البلدين فرص لتحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية، بعد أن تنجح كل منهما في الضغط لرفع العقوبات.

يحمل الحراك الدبلوماسي الخارجي للرئيس السوري الجديد إشارة إلى أن العامل الخارجي الداعم على المستوى الإقليمي يحتل درجة متقدمة بتقديره، ويساهم أكثر من العوامل الأخرى في تجاوز التحديات الراهنة والتهديدات المتوقعة، فضلًا عن دور الحلفاء الإقليميين قطر والسعودية وتركيا في إكساب الإدارة السورية الجديدة ثقة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، والغرب عمومًا وإقناعهم برفع العقوبات عن سوريا ودعم استقرارها، بعيدًا عن الحياد حيال من سيحاول التعطيل واستمرار الفوضى، فضلًا عن دعمه وتأييده.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

الجزيرة

——————————

الشرع في أنقرة.. هل تغير تركيا وسوريا وجه المنطقة؟/ سمير العركي

7/2/2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري أحمد الشرع يتصافحان خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في أنقرة (الفرنسية)

“لقد تمّ فتح صفحة جديدة ليس في سوريا فحسب، بل في منطقتنا بأكملها، بعد 13 عامًا من الدماء والدموع”.

هذه العبارة التي وردت على لسان الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السوري، أحمد الشرع، في أنقرة، لخّصت الآثار الإستراتيجية المرتقبة لانتصار الثورة السورية، وتطبيع علاقة الدولتين.

من هنا كان احتفاء تركيا واضحًا بزيارة الشرع في الرابع من فبراير/ شباط الجاري، والتي جاءت بعد ساعات من زيارة مهمة مماثلة للسعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقبل الزيارتين بأيام قليلة في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حطت طائرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في دمشق، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

هذه الفعاليات الرئاسية المتعاقبة، عكست تنسيقًا تركيًا- قطريًا- سعوديًا، في الملف السوري والإيمان المشترك بضرورة دعم النظام الجديد وتثبيت أركانه حتى لا يتعرض لانتكاسة تضر بالأمن الإقليمي ضررًا بالغًا.

في هذا الإطار، نستطيع قراءة زيارة الشرع لتركيا، وطرْح عدد من الأسئلة المحورية بشأن إعادة تعريف العلاقة بين الدولتين، وما يمثله إعادة الإعمار من أهمية إستراتيجية لتركيا، وصولًا إلى الملف الأهم المتعلق بالدفاع والأمن، وكيف يمكن أن يؤثر هذا التعاون المرتقب على تعزيز الأمن الإقليمي.

إعادة تعريف علاقة البلدين

تم اختزال مفهوم “الشرق الأوسط” في الكتابات العربية، في نطاق جغرافي، يشمل تقريبًا الدول المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية دون غيرها.

ذلك التوصيف كان مطلوبًا بفعل الضغوط الاستعمارية، لتأكيد الانفصام مع الميراث العثماني، ونشوء ما عرف بالدولة القومية “الحديثة”.

في المقابل، فإن العديد من المصادر الغربية عرّفت منطقة “الشرق الأوسط” استنادًا إلى معيارين؛ الأول: المعيار الجيوثقافي المعتمد على الإسلام باعتباره الدين الذي يمثل غالبية شعوب المنطقة، أما المعيار الثاني: فكان يستند إلى الميراث التاريخي المشترك الذي خلفه العثمانيون.

هذا التعريف يوسع منطقة الشرق الأوسط، لتشمل تركيا الحالية، ويمتد إلى ألبانيا والبلقان باعتبارها مناطق ذات إرث إسلامي وعثماني لا يزال موجودًا حتى الآن.

ومع سقوط نظام الأسد البعثي، من المهم أن تعمل الدولتان على بناء سردية جديدة لتعريف علاقة البلدين، تتجاوز السرديات المغلوطة التي شكلت وعي أجيال متعاقبة في كلا الطرفين، إزاء الروابط التاريخية والثقافية التي تربطهما.

ووَفقًا لما أكده أردوغان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الشرع، عن تطوير العلاقة الثنائية “بشكل متعدد الأبعاد وفي جميع المجالات، بدءًا من التجارة إلى الطيران المدني، ومن الطاقة إلى الصحة والتعليم”، فإن تنقية مناهج التعليم في كلا البلدين من جميع التحيزات والتأويلات العنصرية المرفوضة، تمثل أولوية إستراتيجية لبناء فصل جديد ومهم في علاقة البلدين وتاريخ المنطقة.

وهنا يجب الإشارة إلى الخطوة التي أقدمت عليها أنقرة، باعتقال رئيس حزب ظفر “النصر”، أوميت أوزداغ، على ذمة اتهامات بترويج خطابات عنصرية تهدف إلى نشر الكراهية.

ومن المعروف أن أوزداغ قاد خلال السنوات القليلة الماضية، حملة واسعة لاستهداف وجود اللاجئين السوريين في تركيا، أدت إلى بعض أعمال العنف بحقهم، آخرها في ولاية قيصري في يوليو/ تموز الماضي.

فاعتقال أوزداغ وآخرين معه، كان رسالة واضحة من الحكومة التركية، أنها قد تتأخر لحساسيات داخلية، لكن لا يمكنها تجاوز ما حدث بحق السوريين من دعايات عنصرية.

كما أن إعادة تعريف علاقة البلدين يجب أن تستحضر التاريخ المشترك للشام والأناضول، منذ عهد السلاجقة مرورًا بالعثمانيين، وأيضًا يجب عدم إغفال التداخل العرقي المتبادل والعابر لحدود الدولتين والمتمثل في الوجود العربي والكردي والتركماني في كل من سوريا وتركيا، وأيضًا حضور الأغلبية السنية، إضافة إلى الطائفة العلوية في الدولتين.

ومع إضافة حدود مشتركة تربو على 900 كيلومتر، فنحن هنا إزاء مساحة جغرافية تقترب من مليون كيلومتر مربع، وعدد سكان يزيد على مائة مليون نسمة، ما يعني أننا أمام تشكل تعاون إستراتيجي جديد، سيكون له حضوره القوي في ملفات المنطقة المضطرية.

إعادة إعمار سوريا

تولي تركيا إعادة إعمار سوريا أولوية قصوى، حيث أكد أردوغان في تغريدة على منصة “إكس” استعداد بلاده “لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار المدن المدمرة والبنية التحتية الحيوية في سوريا”.

كما عزز وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هذا المعنى في تصريحات لوكالة الأناضول بقوله: “رئيسنا أردوغان قائد سياسي، كان دائمًا ما يولي اهتمامًا خاصًا للقضايا الاجتماعية والخدمات العامة منذ أن كان رئيسًا لبلدية إسطنبول، وهو قادر على فهم الوضع الذي يمر به الشعب السوري بكل تفاصيله”.

وأهمية ملف إعادة الإعمار لا تتوقف عند فاتورته التي قد تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليار دولار، ولا تقتصر على الأبعاد الإنسانية فحسب، بل تمتد إلى عدة نواحٍ إستراتيجية التي تهم البلدين وأهمها:

أولًا: إعادة الإعمار ستوفر البنية التحتية اللازمة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري، واستئناف النشاط التجاري، ما يعني تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، وهو ما أشار إليه وزير التجاة التركي، عمر بولات مؤخرًا.

ثانيًا: أيضًا ستوفر إعادة الإعمار الفرصة أمام عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم التي هجروا منها، وهذا الملف لا تقتصر أهميته لدى تركيا على كونه سيحل مشكلة داخلية لديها، بل إلى أبعاد إستراتيجية أوسع وأشد أهمية. فالهجرة الواسعة التي شهدتها سوريا خلال سنوات الثورة كانت من مكون واحد تقريبًا هو العرب السُّنة، ما أدى إلى خلل كبير لصالح مكونات عرقية ومذهبية أخرى تمتلك أجندات ومشاريع هوياتية وانفصالية مثلت تهديدًا للأمن القومي التركي.

ثالثًا: كما ستعمل إعادة الإعمار على تقوية دعائم نظام ما بعد الأسد، وهو ما يعد هدفًا إستراتيجيًا لأنقرة خلافًا لما يدعيه البعض من رغبة تركيا في بقاء سوريا ضعيفة.

فأنقرة يهمها تقوية الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، لتتمكن من بسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي السورية، والقضاء على التنظيمات الانفصالية، التي تعد خطرًا إستراتيجيًا على تركيا أيضًا.

تقوية الأواصر الدفاعية

خلّفت سنوات الثورة مشاكل أمنية عميقة ليس في سوريا وحدها، بل في المنطقة كلها وخاصة تركيا.

فالفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب نظام الأسد من مناطق في الشمال، تم ملؤه بتنظيمات انفصالية “كردية”، تابعة لحزب العمال، مما شكل تحديًا أمنيًا خطيرًا لأنقرة.

إضافة إلى احتلال تنظيم الدولة مساحات واسعة في شمال سوريا، ما أدى إلى تأسيس تحالف غربي بقيادة الولايات المتحدة للقضاء عليه.

ولم يكن الأمر مقتصرًا على الجيوش الغربية وحدها، فقد جلب نظام الأسد القوات الروسية لحمايته، ومن قبلها استدعى الحرس الثوري الإيراني والمليشيا المنضوية تحته.

والآن تضع تركيا هدفًا معلنًا وهو تفريغ المنطقة من الجيوش الغربية، وتأسيس تحالف تركي – عربي لمواجهة أي تهديد محتمل من تنظيم الدولة، بحيث يتم القضاء على أي ذريعة لوجود تلك القوات الأجنبية.

من هنا تولي أنقرة ملف الأمن والدفاع في سوريا أهمية قصوى، وفي مقدمته إعادة بناء الجيش.

ففي نفس يوم زيارته أنقرة، نشرت رويترز نقلًا عن مصادر أن الشرع سيناقش مع أردوغان، إنشاء قواعد تركية جديدة وسط سوريا، وتدريب الجيش السوري، وأن المحادثات قد تتطرق إلى توقيع اتفاق دفاعي.

ورغم أن كلمة الرئيسين في المؤتمر الصحفي لم تتطرق إلى أي من هذه التفاصيل الدفاعية، عدا إشارة أردوغان إلى التعاون المشترك لإنهاء سيطرة قوات “قسد” على شمال شرق سوريا، فإن ثمة ما يعزز ما نشرته رويترز.

ففي الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي، قام وفد عسكري من وزارة الدفاع التركية بأول زيارة من نوعها لدمشق، التقى فيها وزير الدفاع السوري ورئيس الأركان، لمناقشة قضايا الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب.

وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، أعلنت وزارة الدفاع في أنقرة أنه:

“سيتم إعداد خارطة طريق مشتركة لتحسين قدرات الجيش السوري، واتخاذ خطوات ملموسة بما يتوافق مع مطالب الحكومة السورية الجديدة”.

كل هذا يشير إلى جدية تركيا في سعيها لإعادة تأسيس الجيش السوري، إضافة إلى اضطلاعها بمهام أمنية داخل سوريا خلال هذه الفترة.

وأخيرًا:

إن هذه الفرصة الإستراتيجية التي أتيحت للدولتين، تعد الأعظم والأهم منذ انهيار الدولة العثمانية قبل قرن من الزمان، وفي سبيل تعظيم الاستفادة منها، يجب عليهما التعاون معًا لمواجهة التهديدات التي ستعمل على إفشالهما معًا.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

الجزيرة

———————————

شراكة دفاعية مرتقبة بين أنقرة ودمشق.. هل باتت مسألة وقت؟/ زيد اسليم

7/2/2025

أنقرة- وسط ترقّب إقليمي ودولي، اختتم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع زيارته إلى أنقرة، التي استحوذت على اهتمام رسمي وإعلامي واسع، خاصة بعدما نقلت وكالة رويترز، قبل الاجتماع، عن مصادر مطلعة أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق دفاعي مشترك.

ويتضمن الاتفاق إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد، وهو ما عزّز التكهنات حول مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

ورغم عدم الإعلان رسميا عن الاتفاق، جاءت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعكس حجم التفاهمات التي جرت بين الطرفين، حيث قال في مؤتمر صحفي “أبلغنا الشرع بأن تركيا مستعدة للمساعدة في المعركة ضد المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية”، مضيفا أن المباحثات تطرقت إلى الخطوات المقبلة لمواجهة المسلحين في شمال شرق سوريا.

في المقابل، شدد الشرع على ضرورة تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية عميقة في مختلف المجالات، في إشارة إلى رغبة دمشق في بناء تحالف طويل الأمد مع أنقرة.

وعكست الزيارة، التي كان من المنتظر أن تؤسس لإطار أمني جديد بين البلدين، نقلة نوعية في المشهد السوري-التركي. وفي الوقت ذاته فتحت باب التساؤلات عن مستقبل الدور التركي في سوريا، ومدى قدرة دمشق على التوفيق بين تحالفاتها المتشابكة. فهل بات الاتفاق الدفاعي مسألة وقت فقط أم أن التعقيدات الإقليمية والتوازنات الدولية ستؤخر مساره؟

سابق لأوانه

تتقاطع هذه التسريبات مع ما صرّح به وزير الدفاع التركي يشار غولر في وقت سابق، عندما أكد أن القوات المسلحة التركية “قادرة على تقديم الدعم لإنشاء جيش جديد في سوريا، إذا طلب الجانب السوري ذلك”.

وهي خطوة بدت مهيأة للتنفيذ بعد الزيارة التي أجراها وفد عسكري تركي رفيع المستوى إلى دمشق في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تمهيدا لإعادة بناء المؤسسات العسكرية السورية بالتنسيق مع أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الخميس، أن أولوية أنقرة في سوريا هي إرساء الاستقرار والأمن وتطهير البلاد من المسلحين، معتبرة أن الحديث عن اتفاق يتيح لتركيا إنشاء قواعد عسكرية هناك لا يزال سابقا لأوانه.

وفي رده على تقرير رويترز، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن وفدا من وزارة الدفاع التركية زار سوريا الأسبوع الماضي لإجراء محادثات، مشددا على أن البلدين متفقان على وحدة أراضي سوريا واستقرارها، وضرورة القضاء على كل الجماعات المسلحة.

وأضاف أن التقارير الإعلامية بشأن الاتفاق يجب التعامل معها بحذر، وقراءتها في سياقها الصحيح، مؤكدا أن هذه القضايا لا تزال في مراحل مبكرة.

وأشار إلى أن خارطة طريق مشتركة ستُوضع وفقا لمتطلبات الحكومة السورية الجديدة، مع اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين قدرات الجيش السوري، لافتا إلى أن أنقرة أبلغت دمشق باستعدادها لتقديم جميع أشكال الدعم في هذا المجال.

في سياق متصل، أفاد موقع بلومبيرغ الأميركي، الخميس، بأن تركيا تدرس إقامة قواعد عسكرية في سوريا وتدريب الجيش الجديد الذي تشكله الإدارة الانتقالية في دمشق.

ونقل الموقع -عن مسؤولين أتراك- أن أنقرة تُقيّم مواقع القواعد، مشيرا إلى أن لديها آلاف الجنود داخل سوريا، مما يمنحها القدرة على تنفيذ الخطة.

وأوضح المسؤولون أن الخطة تشمل توفير الأسلحة والتدريب العسكري للجيش السوري الجديد. لكنهم رفضوا تأكيد ما إذا كان الرئيس أحمد الشرع قد طلب رسميا مساعدة عسكرية من أنقرة خلال لقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان.

ضرورة حتمية

يرى الباحث في الشأن التركي علي أسمر أن الاتفاق الدفاعي بين تركيا وسوريا يحمل أهمية إستراتيجية بالنظر إلى التداخل الجغرافي والأمني بين البلدين، مشددا على أن التنسيق العسكري بين أنقرة ودمشق ضرورة حتمية، وليس مجرد خيار سياسي.

ويعتبر أسمر، في حديث للجزيرة نت، أن الاتفاق يمكن تحليله من زاوية “الدكتاتورية الجغرافية”، حيث يفرض الموقع الجغرافي سياسات أمنية محددة لحماية المصالح القومية، لافتا إلى أن الأمن القومي التركي والسوري متداخلان بشكل مباشر في مواجهة تهديدات مشتركة، أبرزها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تمثل عائقا أمام استقرار سوريا وتركيا.

ويؤكد أسمر أن الاتفاق لن يكون مجرد خطوة تكتيكية، بل سيؤدي إلى تحول إستراتيجي في موازين القوى، مشيرا إلى أن تركيا قد تلعب دورا رئيسيا في إعادة بناء الجيش السوري. كما يرى أن الاتفاق قد يسرّع إنهاء الدور العسكري لـ”قسد”، إذ تسعى أنقرة لإقناع واشنطن بعدم جدوى دعمها لهذه القوات، عبر تقديم نفسها ودمشق كبديل موثوق في محاربة تنظيم الدولة، مما قد يضعف المبرر الأميركي للبقاء في سوريا.

وبرأيه، فإن سوريا، في مرحلة ما بعد الحرب، تحتاج إلى تحديث منظومتها الدفاعية، وهو ما قد تلعب فيه تركيا دورا محوريا عبر نقل الخبرات العسكرية والتكنولوجية.

أما بشأن الوجود الأميركي، خاصة في قاعدة التنف والقواعد المنتشرة شمال وشرق سوريا، فيعتقد أسمر أن الاتفاق قد يدفع واشنطن إلى مراجعة إستراتيجيتها العسكرية، حيث قد تجد نفسها مضطرة للتعامل مع الواقع الجديد وفق حسابات مصلحية، مما قد يدفعها إلى إعادة تموضع إستراتيجي بدلا من مواجهة مباشرة مع تركيا.

مشروعية الاتفاق

يؤكد الباحث المختص في الشأن التركي محمود علوش أن أنقرة ودمشق تعملان على إضفاء مشروعية قانونية على الاتفاقية الدفاعية الإستراتيجية المزمع توقيعها بين البلدين، مشيرا إلى وجود مسار واضح في كل من تركيا وسوريا لإبرام هذه الاتفاقية بشكل رسمي.

وبرأيه، فإن المجلس التشريعي الجديد، الذي سيشكله الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، سيكون مخوّلا لإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية، بما في ذلك بحث مثل هذه الاتفاقيات والمصادقة عليها.

ويرى علوش في حديث للجزيرة نت أن سوريا بحاجة إلى دعم قوي لمساعدتها في إعادة بناء جيش قادر على حماية البلاد من الأخطار التي تواجهها، معتبرا أن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا يمكن أن تحقق هذا الهدف، كونها توفر دعما عسكريا ولوجيستيا يسهم في إعادة تشكيل القدرات الدفاعية السورية.

ويؤكد الباحث أن الاتفاقية الدفاعية ستثير هواجس العديد من الأطراف الخارجية، لكنها تبقى شأنا سياديا يخص تركيا وسوريا، مما يعني أن الضغوط الخارجية لن تكون العامل الحاسم في تحديد مصيرها.

وبرأيه، فإن بعض الأطراف قد تمارس ضغوطا على الرئيس الشرع لمنعه من المضي قدما في الاتفاقية، مشيرا إلى أن موسكو وطهران غير قادرتين على التأثير في السياق التركي السوري، في حين قد تلجأ واشنطن إلى استخدام ورقة العقوبات الاقتصادية للضغط على الشرع إذا قررت تقويض مشروع الاتفاقية.

ومع ذلك، يؤكد علوش أن المسألة بالنسبة للشرع لا تتعلق بالخيارات، بل بالحاجة الفعلية إلى تعميق الشراكة الجديدة مع تركيا، باعتبارها الضامن الأساسي لاستقرار المرحلة الانتقالية في سوريا.

المصدر : الجزيرة

الجزيرة

——————————–

انطباعاتٌ أوليّة عن عودتي الخاطفة إلى سوريا/ السويداء/ نجاة عبد الصمد

07 شباط 2025

“نصل السويداء ليلاً.. أدخل مدينتي التي أظنني أحفظ ملامحها كمسرى أوردتي على ظهر يدي، آتيها بلهفتي وشوقي وتوقي وآمالي ورهبتي من لقائها.. أستسلم لهذا الألم العميق البطيء والصاخب، شوقٌ وخوفٌ أكبر منه، هل سأدلّ السائق على المفرق الصحيح إلى حارتي ومفرق بيتي؟ وبيتي بدوره؛ هل سيعرفني بما صارت إليه ملامحي بعد طول فراق؟” هذا ما تقوله الكاتبة والروائية السورية نجاة عبد الصمد، في شهادتها عن زيارتها الأخيرة إلى مدينتها السويداء بعد سقوط النظام السوري.

تلك العواطف العنيفة، ما من اسمٍ آخر لها، ثارتْ زوابعها منذ لحظة خبر سقوط النظام هناك، في بلدي الذي طالما كان (هُناي) قبل خروجي منه، قبل سبع سنين وقليل، بالتأكيد غير مختارة. أي عقلٍ قد يصبّر قلباً شواه الشوق على الانتظار ليومٍ إضافيّ؟ ولم تصبح عاطفتي رحيمةً بي حين استقللتُ أول طائرةٍ ممكنةٍ من برلين إلى بيروت إلى (هناك)، ولا حين دخلتُ البلاد وتشرّبتُ بعينيّ وإحساسي هواءها وفضاءاتها وتربتها وبيوتها وناسها، ولم تتلعثم روحي طويلاً.. هنيهةُ وقتٍ وانتظم قلبي وعيناي وقدماي على أرضهم الأولى، كأنهم لم يفارقوها أبداً، هذي البلاد التي أصبحتُ وإياها شبيهتين في انقلاب أقدارنا في رمشة عينٍ من حضيض اليأس إلى بدء انكشاف الطريق.. كان استحقاقاً لا بدّ من مواجهته بين ذاتي ومكانها الأوّل، وقدرتها على الإصغاء إلى ما يقول وأنا ألاقيه ثقيلةً بشوقٍ يؤرّق روحي كذنبٍ غير مغفور..

عند نقطة الجديدة الحدودية، يُفاجئني انغلاق مبنى الجوازات، حاجز الرعب المقيمِ كوابيس ليليةً في منامات المنفيين. أي كرمٍ هذا يا بلاد العذابات المقيمة؟! كان يكفينا أن تلاقينا بـ: “أهلاً بأولادي.. ادخلوني آمنين”. لكنه كرمٌ في غير مكانه، أن يعبر القادمون الحدود من دون تسجيل دخول، سواءٌ أكان الداخل ابن البلد أو أم زائراً أم ضيفاً رسمياً أم تاجر مخدرات أم مجرماً دولياً..

ظننتُ خلوّ نقطة الحدود من حرّاسها مقدّمةً لفوضى تعمّ البلاد بعد انقلاب مصيرها، ولم يصدق ظني. أمانٌ بادٍ رغم انقطاع الكهرباء. إنما وحشةٌ وعتمٌ دامسٌ على الطريق من الحدود حتى دمشق، ثم طريق دمشق السويداء، لا شيء سوى سياراتٍ عسكريةٍ جاثمة على جانبيه بدواليب معطوبة وزجاج محطّم، كأنها عدة جيشٍ عدوّ، في حين كانت تنتمي إلى القطعات العسكرية للجيش (الوطنيّ)، التي تدافَع إليها الناس بعد التحرير وشقوا خزانات الدبابات وملؤوا بيدونات المازوت بها كوقودٍ لمدافئ بيوتهم المهانة بالبرد طوال الشتاءات الماضية، وساروا بها طافحةً على الطريق والمازوت يشرشر منها ويجعل الطريق زلقاً، يضطرّ السائقين للسير عليه ببطءٍ وحذرٍ شديد، درءاً للحوادث..

فجأة قال السائق: رجاء أرجعي رأسك إلى الوراء.. وسار بأقصى سرعته والسيارة ترتجّ بنا وتميد. فيما بعد أخبرني أنه رأى مَن يلمّح له بضوء بيل، وهؤلاء مشلِّحون وسارقون استغلّوا غياب الحواجز ليهدّدوا المسافرين بالسلب أو القتل، لكننا نجونا.

نصل السويداء ليلاً.. أدخل مدينتي التي أظنني أحفظ ملامحها كمسرى أوردتي على ظهر يدي، آتيها بلهفتي وشوقي وتوقي وآمالي ورهبتي من لقائها.. مشاعر تتصارع في الصدر، وعقلٌ صاحٍ، إنما عاجزٌ عن فضّ اشتباكاتها..

دوار العنقود على حاله البلديّ في مدخل المدينة، لكن الدوار التالي (الباسل) المظليّ الذي ولّى عهد أبيه وأخيه أصبح اسمه (دوار الباشان)، استعاد انتماءه إلى المدينة ولم ينهدم الصرح العمراني المُشيّد في عهد البائدين. تكمل السيارة سيرها في العتمة وأستسلم لهذا الألم العميق البطيء والصاخب، شوقٌ وخوفٌ أكبر منه، هل سأدلّ السائق على المفرق الصحيح إلى حارتي ومفرق بيتي؟ وبيتي بدوره؛ هل سيعرفني بما صارت إليه ملامحي بعد طول فراق؟

أمام شقّتي، تعمشقتْ وردة الشيفليرة حتى غمرت مدخلها، تابعت تكبر في غيابي، فزوجي، الفارد ذراعيه الآن لي، لم يغفل عن سقايتها.. وفي غيابه تسقيها جارتي التي تلاقيني الآن بنشيد: ارفع راسك فوق..

باحتسابٍ ورهبةٍ أدخل، ولا يطلع لي سوى البكاء.. لا يزال شالي العسلي معلّقاً على الشماعة منذ ركنتُه قبل سبع سنين، كذلك فرشاة أسناني وفرشاة شعري التي تكسّرت أسنانها بمجرّد أن لامستُها. كان زوجي، بكلّ عناد، قد حرص على تركِ أشيائي كما هي وفي مكانها مهما طال غيابي، على وعد العودة يوماً ما. هي العائلة إذاً تمنح حياتنا وأشياءنا قوّة الحياة، وجيراننا كذلك. وحين نصونها فإنما نحن نصون حياتنا الشخصية!

أهمس لأغراض بيتي: سلاماً يا بردايات الشبابيك المتهالكة، والأثاث المهترئ، ومناشف المطبخ والحمام المتآكلة.. سلاما لصبرك وانتظارك، ولمن علّمكِ أنّ الانتظار وحده قدرةٌ على الحياة..

سريعاً إلى أهلي.. فائض التجاعيد على وجهي أبي وأمي كان مرآة تجاعيد نمت على وجهي أيضاً، كبرنا أسرع من مرور الزمن.. ضمّاني وقد أصبح في يد كلّ منهما عكاز، وحنانٍ يشتدّ اليوم أكثر من كلّ وقتٍ مضى.. وقبيلةٌ من أبناء أخوتي وأخواتي، بعضهم ولدوا وكبروا في غيابي ووسّع كلّ منهم لنفسه مكاناً، ستة ممن تركتهم بنات وصبياناً كبروا وصاروا على أبواب التخرّج من الجامعة من كلية الطب والمعلوماتية والعلاج النفسي والكلية الرياضية.. بريق عيونهم يعيد إلى عينيّ وإلى البلاد ضياءها..

أوّل مقصدٍ في الصباح التالي: ساحة الكرامة، يليق بها أن تكون محجّة. باستحياءٍ وصمتٍ اندخلتُ بين روّادها الذين أحيوها على مدار أكثر من سنة، ومنحوها اسمها كما منحتهم طاقة الصبر على موات البلاد إلى أن استعادوا حياتهم هم والبلاد معاً. عجبتُ من العائدين إلى أرضهم قبلي وبعدي، كيف لم يختاروا الدخول الصامت إكراماً لها، ومواجهة أنفسهم أولاً قبل مواجهة الجموع تحت أضواء الكاميرات.. فلا يواجه الإنسان ضميره إلا وحده، وفي الظلّ والسكون والتأمل.

أنا الخجلى من غيابي الطويل، اندسست خلسةً بين الناس فاستعدتُ صوتي وثقتي أنني أقف في مكاني الأوّل، ألفيتُ ذاكرتي تنتعش فجأةً بعد ترهّلٍ كان يشقيني، تمتلئ بكلّ ما كنت أفتقده في مغتربي، تستعيد أسماء الوجوه والتواريخ والمعالم التي ظننتني سأتعب في استذكارها، فجاءتني واضحةً بهيّةً جليّة.. نقاءُ هذا الهواء البلديّ دواءٌ لترهل الذاكرة، وماء هذه الأرض شفاءٌ لجروح الغربة، وأنفاس أهلي تعيد لي أماني. السرّ كلّ السرّ والسرور في سكان المكان، آلفه بأرضه وناسه منذ لحظاتي الأولى، كأنني لم أغب عنه سنيناً سرمدية. ابتسامهم حياة وأناقتهم المعتلية على تواضع واهتراء كسائهم صفعةٌ لكلّ إهاناتٍ حاولت النيل منهم وارتدّت على صانعيها..

قدتُ سيارتي في الليل، في العتمة الدامسة، في الحارات العتيقة، لا ضوء كهرباء ولا قناديل كاز.. أجول بين هذه الزواريب بدليل القلب، وأطمئنّ إلى أنني لا أخطئ في دخول المفارق، وهي بدورها لم تنسني فتمنحني نفسها.. أستمع إلى أغاني فهد بلان وأعي أنني أستمع دون بكاء، أو بشجنٍ قابلٍ للاحتمال.. هذه الأغاني التي طمست عينيّ بالدمع وأنا أُنصت إليها من برلين..

أعجز حتى عن التقاط صورة سيلفي والكتابة تحتها أنني صرتُ في بلدٍ يخنقني بحبّه، فما يجري على أرض واقعه أبعد ما يكون عن الوجوه الضاحكة في صور السيلفي على وسائل التواصل. أعتقد أن صاحب الصورة يلتقطها ليصدّق هو قبل غيره أنه عاد إلى مسقط رأسه وهواه، فيما تُكمّم ومضةُ الفلاش رهبة اللقاء بحبيبِ ساديٍّ خارجٍ من معارك أربعة عشر عاماً، ولم تنقشع معاركه بعد، تنتظره معارك ارتدادية سوف يطول الوقت قبل حسم نتائجها.. وتقرّعني أصوات معاركي الداخلية، شعوري بالعار والذنب معاً، أنا الناجية التي لم تعايش سنوات الضنك الأخيرة، أبحث عن نفسي في ملامح أصدقاء قدامى قد تغيّروا كما تغيّرتُ، دخل بيننا غباش اختلاف المعاناة والحاجات والرؤى والأهداف، وتحوّلت مفارقات الخارج والداخل، ما بين باقين في البلاد وهاربين منها، إلى معارك شخصية، كأن أقرب صديقٍ منا إلى الآخر هو أسباب مآسيه الشخصية..

لكنّ الحياة هنا على الأرض، في كلّ تفصيلٍ صغير وكبير، لا تشبه مثيلتها على فيسبوك. وسط دفء العناق الحيّ، لا من على الشاشات الصغيرة، ينجلي كلّ غباشٍ ماضٍ ويعيدنا تلميذاتٍ نجول في مدرستنا الثانوية، مدرسة الفتاة التي أصبحت ملاعبنا السابقة فيها كراج سياراتٍ حالياً، وتحوّل مكان صفيّ السابع والعاشر إلى قهوةٍ اسمها (فلامنكو). أقول لنفسي لا ضير من شرب قهوةٍ مرّة فيها، والدردشة مع شابٍ واظب على ارتياد الساحة بصمتٍ طوال فترة الحراك، ولم ينضمّ إلى أي تيارٍ (سياسيّ)، قال لي: يدرك الناس ألا مفرّ من أن يواجهوا معضلاتهم بأنفسهم. لا تزال أدنى الخدمات غير متوفرة: لا ماء ولا كهرباء ولا محروقات، عطشٌ وبردٌ وعتمة.. الوحيد المتغيّر هو انفراجنا بعد سقوط البائد، وأنّ ثمة احتمالٌ لتغييرٍ ما، فيما كان النفق الأسود قبل ذلك بلا نهاية.. ها نحن نشعر بالأمان، والحنان على بعضنا.. تلاشت الجرائم المنظّمة منذ سقوط النظام. لا وجود لشرطة ولا أمن ومع ذلك لم تسجل حوادث خطف جديدة ولا سرقات ولا اعتداء.. ينتظم السير في الطرقات من تلقائه.. لا حوادث سير ولا زمور ولا تصايُح السائقين، عادت مبادئ السياقة الحضارية ما بين ليلة وضحاها.. وتوقفت الشجارات بين الناس، والخوف من بعضهم وولد التعاطف.. حتى البسطاء اكتشفوا بأنفسهم أنّ ميليشيات الأمن المزعوم كانت سبب تلك الجرائم.. توقفت السرقات والخوف منها.. لم تسجّل سوى بعض سرقاتٍ من المباني الحكومية القديمة. وتحقّق بعض العدل أخيراً فيما يخص المباني التي استأجرتها الحكومة من أصحابها منذ عقود بأجورٍ مخزية. استعادوها وأفرغوها من مكاتبها ووضعوا على الأبواب أقفالاً جديدة، وبعضهم هدموا البناء القديم لقطع الطريق كلياً على الحكومة الجديدة بالاستيلاء عليه كما فعلت القديمة..

يمضي يوم الوصول الأول ويفيق شيطان التفاصيل..

في البيوت:

قبل أيام، وطوال السنوات الأخيرة، لا طاقة ولا إمكانية لدى الناس لترميم ما تهالك، مثبورون بترقّب مجيء الكهرباء والماء ورسالة المحروقات، حياتهم جريٌ مجنونٌ لا يتوقف ولا يجدي.. أقصى ما استطاعوه هو الحرص على وصل العلاقات البشرية المعطوبة وسط تفاقم الحاجات حدّ إهانة الإنسان وتمريغه باليأس، قليلاً ما تزاور الأهل والأصدقاء، فلا تدفئة ولا ضيافات تليق بالكرم السوريّ الموروث من الجدود.. إنما لا تزال طاقة الحياة تلوح في العيون..

حال أسرتي أرحم بكثير من حال معظم الأسر، من تغذوا على اختراعٍ سوريٍّ أنجبته سنوات الحرب: أشباه الألبان والأجبان، ومن اشتروا الطعام ومواد التنظيف لا في عبواتٍ نظامية بل في أكياس نايلون، وليس بالأوزان المعلومة كالأوقية والكيلو بل بما يمكن شراؤه بألف أو خمسة آلاف ليرة، مقتطعة من شدق الراتب الشهري الأعجز عن شراء حتى ماءٍ نظيف.. ولا أحد يسأل عن جودة المواد ولا تاريخ صلاحيتها.. يعرفون رداءتها ويصمتون. الجوع وحده يصرخ.

أجرّب تذوّق صحنٍ صغير من الكنافة النابلسية من أشهر محلٍ يصنعها، ثمنه 18 ألف ليرة، ولاطعم فيه سوى السكر الدبق.. يكفي أنّ تتذوّق أيّ طعامٍ أساسيّ أو تمسح يدك بكريمٍ محليّ أو تستخدم إحدى مواد التنظيف، لتدرك بكلّ ألم كم تتدنّى نوعيّته عن أي منتج مثيلٍ في بلادٍ تحترم الإنسان.

وبالمقابل، تكاد لا تصدّق: كيف تبدو البيوت في أبهى نظافتها وكيف لا تغيب البسمة عن الوجوه، وكيف تعلّمت الصبايا أن تطلي رموشها بمسكرة عينين نضبت لطول استخدامها، تمدّد محتواها بالخلّ فتعيد إحياءها وصنع الجمال.. وكثيرٌ من البيوت عادت لقصّ أوراق الجرائد البالية واستخدامها في الحمام في غياب محارم التواليت والماء حتى البارد..

وأيضاً بالمقابل، وحين تأتي إلى عائلةٍ هديّةٌ من مغترب: فروج بروستد قد نُسي طعمه منذ سنين، تشكر العائلةُ الهادي بكلّ أدب، وتأكل الفروج بحياءٍ وتعفّف، بما فيهم الأطفال الصغار، كأنها عائلةٌ أرستقراطية تتغذى على اللحوم كلّ يوم..

وبالمقابل، أهدتني صديقة قديمة، وقد تخاصمنا حديثا، بيضتين بلديّتين بالعدد، وبضعة أقراص زلابية و3 أرغفة خبز نخالة، ربما صدفة، أو أنها تقصّدت رمزية الخبز والملح، وعليها أعوّل أن يقدر المنتَج البلدي على جمعنا في قادم الأيام بشراً طبيعيين ومحبين..

جولةٌ في المدينة

عشق المدينة لا يحول دون رؤية هذا القبح العمرانيّ الطارئ على حاراتها الجديدة: أبنيةٌ طابقية هائلة، معظمها بلا ترخيص، لا تزال على العظم، ولا انسجام بين مواقعها أو موديلاتها أو واجهاتها أو مساحاتها أو ارتفاع طوابقها أو الوجائب النظامية فيما بينها وما بينها وبين الطرقات.

وفي الشوارع حفرٌ على مدّ البصر، ومطبات غير نظامية.. لكنّ بدعةً عجيبةً تصفع البصر والذائقة ومعايير الأمان، تتكرّر كل حوالي 200 متراً على طول الطرقات: بضعةُ صخورٍ ضخمة مكوّمة في منتصف الطريق كفزّاعات، جيء بها كحلٍّ أخير، كدروع تحمي الكابلات الأرضية تحت الطريق بعد أن تكرّرتْ سرقتها. ومع الوقت تراكمت الزبالة حول بعضها، واعتاد السائقون على الالتفاف حولها بكلّ صبر، لكنها رغم ذلك تتسبب بحوادث سير.

السوق

المتاجر النظامية شبه مهجورة وإن نبتتْ محلاتٌ جديدة لا تحصى، ماركات، تراثيات، وكالات، الكترونيات.. إلا أنّ حياة السوق تكاد تتلخص كلياً في الأكشاك والعربات والبسطات. تبدو كمتاجر مرتجلة، قضمت أرصفة المدينة حتى أتت عليها، ثم تغوّلت حتى حجبت السوق النظاميّ، فلم يعد للماشي محطّ قدم، وضاقت الشوارع بأدنى خدمة للراجلين والراكبين. تحوي هذه الأكشاك كلّ مستلزمات البيت، من الخضار الموسمية حتى الكهربائيات الثقيلة، يصيح الباعة على بضاعتهم بالميكرفونات التي تتداخل أصواتها حتى يطرم المارّة ويترحموا على سوق النحاسين. وقد اجتهد أصحابها بتزيينها لجذب كلّ قاصد، هندسوا الرفوف كأنها واجهات سوقٍ عتيق وبلّطوا أرضها وصنعوا لها أبواباً بأقفال، وكأنها سوف تستمر كسوق دائم. ذكّرتني بتلك الترسانات الإسمنتية التي تركتها إسرائيل بعد رحيلها عن جنوب لبنان عام ألفين. لكنّ إسرائيل غادرته أيامها، ولا يبدو اليوم في السوق بلاء أكبر من هذه الأكشاك ومن صعوبات اقتلاعها، ولا يخفى أنّ معظم أصحابها كانوا مرتبطين بالأمن وجميعهم مسلحون.

مداخلها محروسةٌ بالفصائل المسلحة. دخلتُ إلى البنك العقاريّ لأبدّل بطاقتي، وتنفّستُ عميقاً لشعوري بأنني أدخل مؤسسة حكومية حقاً. وسط زحمة المراجعين وغياب التدفئة، يجلس الموظفون بمعاطفهم والشالات وطاقية الرأس، ويتعاملون بمسؤوليةٍ مهنية وتعاطف وصبرٍ ورغبة ملموسة في العون.

الازدحام أشدّ على المصرف التجاري حيث ينتظر المتقاعدون المعتاشون على راتبهم التقاعدي وحده، يقفون طويلا في البرد بعجزهم وأمراضهم ووهنهم، ومعظمهم يعودون بعد ساعاتٍ خائبين لتتكرر الوقفة في اليوم التالي..

ومنذ سقط النظام، أضافت الأكشاك أمام المصارف بنداً جديداً وجريئاً إلى خدماتها: بيع وشراء الدولار. فجأةً تبدّل اسم تصريف العملة من السوق السوداء إلى محلات صرافةٍ نظامية، ظهرت في كل شارع، ولم تعد كلمة (دولار) محرمة. ظهر تسعير السلع بها في المتاجر الخدمية جنباً إلى جنب مع الليرة السورية، وكأن التعامل بها هو المعتَمد في البلاد منذ عقود. وبسبب تأرجح سعر الليرة واختلافه ما بين البنوك الحكومية والسوق السوداء، تعلم الناس في ساعاتٍ كيف يتاجرون بالعملة: يبيعون الدولار للمصرف المركزي بسعره الأعلى مما هو في محلات الصرافة، يستلمون المبلغ بالليرة السورية ثم يبيعونها إلى محلات الصرافة الخاصة ويربحون الفرق..

المواصلات معضلةٌ كبيرة، هي جرح كل طالبٍ جامعيّ يكابد للالتحاق بجامعته في دمشق واللاذقية. والحال ليس أهون داخل المدينة، غلاء طلب التكسي أجبر الناس على التحرّك بقدر ما تسعفهم أقدامهم. وثمن البنزين بلاءٌ لأصحاب السيارات الخاصة، وشراؤه بالدولار أوفر منه بالليرة، ترى صاحب الموتور يكافخ ليشتري عشرة أو عشرين دولارا ثم يشتري بها بضعة ليترات بنزين..

الشباب

غالبيتهم، لا يدخل العلم في سلم أولوياتهم. كانوا بانتظار السفر، والان يتريثون. يتابعون ما كانوا يتعلمون: بحثوا وتعلّموا كسب المال من التجارة الالكترونية. وطرق تداولها مضحكةٌ مبكية. يتفق أحدهم مع صديق في الخارج ينشئ له موقعا ويبيع فيه منتجات (شي إن مثلاً) بطريقة عجائبية: يعرض البضاعة على موقعه وفيه رقمه واتس أب. يتواصل مع زبائنه عبره، يتفقون ويحددون موعد اللقاء في ساحةٍ أو شارع معروف لاستلام البضاعة وثمنها نقداً حين لا حسابات بنكية لدى الطرفين.

الدين

زيادة عدد المتزيّين باللباس الدينيّ ملحوظة قياساً بها قبل 2011 وازدادت كذلك حلقات التعليم الديني في مجالس خاصة في البيوت، وبالذات بين النساء. وظهرتْ في الطريق نساء يرتدين زيّ الدين ويتسولن، هذه الظاهرة المستجدّة والمهينة في أعراف السويداء، لما للزيّ الديني من حرمة، وعارٌ على لابسيه أن يشحذوا.

في المآتم في مقام عين الزمان، كانت النساء من قبل يدخلن سافرات ولا أحد يتدخل. انقلب الأمر حالياً بأن ظهرت موظفاتٌ في المقام يمنعن النساء والصبايا الصغيرات من الدخول سافرات، ثم علتْ نبرة المطالبة عبر ميكروفون يطالب كلّ الداخلات بتغطية رؤوسهن، ما يوقع النساء ذوات الرأي في إحراجٍ شديد، وطبيعة المكان، كمقامٍ ديني كما مناسبة الموت، لا تسمح بإظهار شجاعةٍ فرديّة بقدر ما ستُفهم كافتعالٍ للمشادّات.

لم تظهر النَزعات العائلية وتمجيد مفهوم العشيرة بهذا الوضوح كما هو اليوم. إضافة إلى الفصائل العسكرية المعلَنة، أنشأت العائلات الكبيرة فصائلها الخاصة. وأنشأت العائلات الصغيرة تحالفاتها لتحل مشكلاتها العامة والخاصة بلغة السلاح.

الثقافة

أسعار الكتب صاروخية حتى على بسطات الكتب المستعملة. ومع ذلك فالمهتمون بالقراءة والثقافة ليسوا قلّة، وقد اعتبروها إحدى أسباب نجاتهم طوال سنوات الحصار. أمسية أو أصبوحة واحدة يرجى منها سماع أدب جيد قد تجمع جماهير أعلى من عداد التيارات السياسية مجتمعة. ومثلها أنشطة النوادي الأدبية والموسيقية وورشات الرسم، وبالذات للأطفال، وهي أكثر ما يعوّل عليها في تأسيس بنيةٍ ثقافيةٍ قد تُحدث تغييرا مأمولا..

المقاهي

تكاثرت في كلّ بناء واجتهدت في انتقاء أسمائها وديكوراتها والموسيقا في فضائها وليس فيها تدفئة.. وروّادها قلائل جداً. ثقافة المقاهي لم تدرج بعد كما تستحقّ، والعجز الماديّ يزيد من عرقلة إدراجها. قليلون بمقدورهم أن يشربوا فنجان قهوة بثمانية آلاف ليرة أو شوكولا ساخنة ب 15 ألف ليرة.

نبض الشارع، مطالب الناس:

*لا ينشغل عموم الناس حالياً بسوريا القادمة.

*يريدون الخلاص من إهانات البرد والجوع والعتمة، خدمات الكهرباء والمحروقات والعلاج الحكومي المُجدي. ناقمون على عطالتهم عن العمل وعلى فصل العاملين من وظائفهم وتأخر رواتب المتقاعدين. يؤرقهم تدبير مصاريف أبنائهم في الجامعة.

يصرخون: نريد فرص عملٍ لا مساعداتٍ مُهينة.

*كلهم على يقين بأنهم وحيدون ولا أحد يمثل صوتهم الفعليّ..

يقولون لمن يدّعون النطق باسمهم: لا يعنينا ماذا تعني الدولة الدينية أو المدنيّة، ولا النظام ديموقراطي ولا السيادة الوطنية.. خذوا وقتكم في تشكيل لجانكم الأهلية والمدنية والحكومية، وأعطونا فرصة عملٍ كريم. حينها سوف نفكر معكم بالنقابات وباقي الهياكل السياسية. ومن أجل هذا نريد إعلاماً رسميّاً، أوله قناة تلفزيون وطنيّة.

*اسم الشيخ الهجري على كلّ لسان، وربما لم يبرز اسمه كصوتٍ أعلى للحراك إلا بسبب غياب الأصوات المدنيّة فعلياً. لا توافق كبيراً عليه بين الناس، لكنه الوحيد الحاضر برمزيته الاجتماعية المتماهية مع الدينية وسط ضعف وشتات قوى الحراك، وغياب صوتهم الموّحد وانجرار كثيرٍ من أبرز ناشطيه إلى ظلّ عمامة الشيخ، فيما آخرون يكتفون بتفنيد مثالبه.

*وبينما في الظل أشخاص فاعلون وبقوة ويرفضون الظهور إعلامياً، فلا ثقل على الأرض لخطباء الساحة ولا لأيٍّ من تيارات الحراك، لم يكسبوا ثقة الناس بأدائهم، يقولون عنهم: (أنانيون نرجسيون، أقوالٌ بلا أفعال، طامحون إلى المناصب لا إلى بناء البلد، يركضون إلى الظهور على الشاشات أو لقاء الصحفيين، لا لعون أهاليهم، وكلهم يتناحرون فيما بينهم، فيما كنا نأمل من واحدهم طرح مشاريع عمل حيوية وفق اختصاصه)

*تبدو أصوات النساء أكثر اتزاناً في أفكارهن وخطابهن ومعرفة أهدافهن والسير إليها بفاعلية. وفي تجمعاتهن وخطواتهن يُلمَس الهمّ العام أكثر من المطالب الذاتية، وعليهنّ ينعقد الأمل في إحداث تغيير، قد يمضي بسوريا إلى ما يشبه التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.

طبيبة وروائية سورية

حكاية ما انحكت

—————————————

أسواق حلب تحتاج وقتاً طويلاً للتعافي: ملخّص الأحوال المعيشية والحركة التجارية في المدينة منذ سقوط النظام/ عمر حاج حسين

07-02-2025

عندما سيطرت إدارة العمليات العسكرية على مدينة حلب في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، كانت المدينة تشهد حالةً من الفوضى والاضطراب. أغلقت المحلات التجارية أبوابها بسبب تدهور سعر صرف الليرة السورية ووصوله إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، بواقع 30 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي الواحد، ما أدى إلى ارتفاعٍ هائلٍ في أسعار المواد الأساسية إنْ توفّرت.

وعاش سكان مدينة حلب الأسبوع الأول بعد التحرير الذي امتد من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) حالةً من القلق والترقّب، وراحوا يبحثون عن أيّ شيءٍ يمكن تخزينه في ظل انهيار الليرة المتسارع أمام الدولار. كانت الأسواق شبه خالية، والسلع الأساسية نادرة، بينما يتسرّب الخوف إلى نفوس الأهالي، فلا أحد يعرف ما يخبّئه المستقبل، خاصةً عندما وصلت إدارة العمليات العسكرية إلى أطراف العاصمة دمشق.

في تلك الفترة، وتحديداً في الأيام الثلاثة الأولى لتحرير المدينة، توقّفت الأفران عن إنتاج الخبز، ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على السلع الأساسية فحسب، بل شمل جميع مناحي الحياة. على سبيل المثال، وصل سعر كيس السكر (50 كيلوغراماً) إلى مليون و100 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 550 ألفاً، بينما بلغ سعر ليتر الزيت 40 ألف ليرة سورية بعدما كان 25 ألفاً قبل انطلاق عملية ردع العدوان. ولكن في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) عاودت أفران المدينة العمل تدريجياً، وعلى إثرها بدأت الحياة تعود إلى ما كانت عليه بشكلٍ جزئي، لكن الارتفاعات المستمرة في الأسعار كانت تثقل كاهل الناس بشكل أكبر، إذ كان سعر كيلو الأرز قد ارتفع من 13 ألف ليرة إلى 20 ألفاً، وبالمثل ارتفعت أسعار الخضروات إلى حدود الضعف بالنسبة لبعض الأصناف.

في ليلة 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، كانت مدينة حلب على موعدٍ مع لحظةٍ فارقة، ولم يعرف سكان المدينة طعم النوم، إذ كانوا يعيشون ساعات الليل بمزيجٍ من الأمل والقلق. ومع الساعات الأولى من الصباح، بدأت أصوات التكبيرات تملأ الشوارع: «هرب بشار الأسد وسقط النظام»، كلمات انتشرت بسرعة بين الناس، فتتالت الهتافات في الأحياء والشوارع.

البسطات: بدائل رخيصة

منذ ذلك اليوم، شهدت المدينة تحولات كبيرة على جميع الأصعدة، وبدأت الأسواق تستعيد بعضاً من نشاطها بعد فترةٍ من الركود. في الأيام الأولى التي تلت التحرير بدأت أسعار بعض المواد الأساسية في الانخفاض بشكل ملحوظ، ولكن رغم هذه التحسّنات كانت بعض المناطق ما تزال تعاني من ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تأمينه، ما أثّر بشكلٍ كبير على حركة النقل، لتكون البسطات القريبة في الأحياء والشوارع هي الحل الأيسر، فراحت تنتشر في شوارع المدينة متحوّلةً إلى جزءٍ أساسي من الحياة الاقتصادية اليومية للسكان.

لم تعد البسطات مجرد ظاهرة عشوائية، بل شكّلت مصدر دخلٍ مهم للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود، فبفضل انخفاض أسعار السلع المعروضة فيها مقارنةً بالأسواق التقليدية، تمكّن الأهالي من تلبية احتياجاتهم، خاصةً أن البضائع التركية صارت تصل بكمياتٍ أكبر عبر سيارات شحنٍ من مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي. وعلى إثرها لعبت هذه البضائع دوراً كبيراً في تخفيف الغلاء، وأصبحت تشكل جزءاً كبيراً من المعروض في الأسواق، وبأسعارٍ أقل مقارنة بالبضائع السورية، وهذا التراجع في الأسعار كان نتيجةً لتحسّن حركة النقل بعد إزالة حواجز النظام البائد على جميع الطرق التجارية في البلاد، وهي التي كانت ترفّع أسعار البضائع بسبب الضرائب والأتاوات التي كانت تفرضها.

من أبرز التغيرات التي طرأت على الأسعار هو انخفاض أسعار المواد الأساسية بعد دخول بدائل منافسة. على سبيل المثال، تراجعت أسعار الفاصولياء من 33 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة، والرز القصير من 15 ألفًا إلى 12 ألفًا، بينما انخفض سعر الرز الطويل من 18 ألفاً إلى 14 ألفاً. أما العدس الأحمر، فقد انخفض سعره من 17 ألفاً إلى 12 ألفاً، والشاي الذي كان يباع بـ15 ألفاً انخفض إلى 9 آلاف ليرة. حتى الوجبات سريعة التحضير، مثل الأندومي، شهدت انخفاضًا كبيرًا، إذ انخفض سعره من 5 آلاف ليرة إلى 3 آلاف.

كما انخفضت أسعار المواد الأكثر استخداماً في الحياة اليومية، مثل الزيت والسكر، فقد هبط سعر عبوة الزيت (1 ليتر) من 40 ألفاً إلى 21 ألف ليرة، بينما انخفض سعر كيلو السكر من 17 ألفاً إلى 9 آلاف، وكان للبرغل والطحين نصيبٌ من هذا الانخفاض، فهبط سعر كيلو البرغل من 14 ألفاً إلى 9 آلاف ليرة، بينما تراجع سعر كيلو الطحين من 9 آلاف إلى 7 آلاف ليرة.

أما أسعار الخضروات والفواكه، فقد شهدت انخفاضاتٍ كبيرة هي الأخرى، ما انعكس بشكلٍ إيجابي على قدرة السكان الشرائية. على سبيل المثال، انخفض سعر كيلو الموز من 35 ألفاً إلى 10 ألاف ليرة، وكيلو التفاح من 12 ألفاً إلى 5 آلاف، بينما تراجع سعر كيلو البطاطا من 9500 إلى 1500 ليرة فقط. وبالنسبة للأصناف الأخرى مثل السفرجل والبرتقال، فانخفضت أسعارها بشكلٍ مشابه، إذ هبط السفرجل من 16 ألفاً إلى 5 آلاف، والبرتقال من 8 آلاف إلى 2500 ليرة. والحال نفسه بالنسبة للفليفلة والخس والكوسا، التي شهدت كذلك انخفاضاً كبيراً في أسعارها.

لكن هذه التحسّنات لم تكن تشمل كل شيء، فبعض المواد الأساسية، مثل الوقود، بقيت أسعارها مرتفعةً بسبب صعوبة الوصول إليها في بعض الأحيان، وهو ما أثّر على حركة النقل داخل المدينة، وذلك بالتزامن مع استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية.

المحروقات

مع توقف العمل بالبطاقة الذكية بعد سقوط نظام الأسد، أصبح مشهد باعة البنزين على الأرصفة والساحات أمرا مألوفاً في حلب، حيث انتشرت بسطات البنزين بشكلٍ واسعٍ في مختلف أحياء المدينة، لتعويض النقص الحاد في المحروقات الذي سبّبه توقف معظم المحطات عن البيع جراء انهيار سعر صرف الليرة السورية وتذبذب أسعار الوقود، ولذلك لم يعد أهالي حلب ينتظرون رسائل البطاقة الذكية، التي استمرت في الوصول رغم توقف العمل بها، بل صاروا يتوجهون مباشرة إلى الباعة المنتشرين في الشوارع، والذين يبيعون البنزين والمازوت بأسعار تختلف من يومٍ إلى آخر تبعا لتقلّبات سعر الصرف. ففي الأسبوع الأول لسقوط النظام، وصل سعر ليتر البنزين إلى 19 ألف ليرة، بينما وصل سعر ليتر المازوت إلى 16 ألف ليرة، لكنّ تلك الأسعار كانت قابلة للارتفاع أو الانخفاض بشكلٍ مفاجئ وفقاً لوضع السوق والمخزون المتاح لدى الباعة.

إزاء هذا الواقع، أصبحت الطرقات تعج ببائعي البنزين الذين يستخدمون براميل معدنية و«غالونات» بلاستيكية مع أقماع لتعبئة الوقود للسيارات والمولدات، وفي الوقت ذاته كان مشهد ازدحام المحطات لا يغيب عن المدينة، حيث يصطف أصحاب السيارات لساعاتٍ طويلة أملاً بالحصول على بضعة ليترات من الوقود النادر.

وفي كثيرٍ من الأحيان كانت المحطات ترفض البيع بحجة «انتظار التسعيرة الجديدة»، والتي بدأت تصدر بالدولار الأميركي، ما جعل شراء الوقود بالليرة السورية أمراً صعباً للسكان بسبب تقلبات سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، بلغ سعر ليتر بنزين أوكتان 95 نحو 1.29 دولاراً أميركياً، وأوكتان 90 بسعر 1.16 دولاراً، بينما وصل سعر المازوت المُحسّن إلى 0.698 دولاراً، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار محلياً إلى مستوياتٍ قياسية.

أما الغاز المنزلي، فكان المادة الوحيدة التي لا تزال تُباع عبر البطاقة الذكية والرسائل النصية. لكن رغم ذلك لم يكن الحصول عليه بالأمر السهل، إذ بلغ سعر الأسطوانة في السوق السوداء من الباعة المُتجولين بين 250 و300 ألف ليرة، وهو ما يعادل راتب موظف لمدة شهر تقريباً. في الأثناء، تلقّى كثيرٌ من المواطنين رسائل لاستلام حصتهم من الغاز، لكنهم لم يتمكنوا من شرائه بسبب ارتفاع سعره، ما اضطر البعض للجوء إلى بدائل أخرى، مثل الحطب أو الوقود منخفض الجودة.

ورغم توفر الوقود في الأسواق وانتشاره على البسطات، إلا أن ارتفاع أسعاره انعكس بشكلٍ مباشر على قطاع النقل، وارتفعت تعرفة المواصلات بشكلٍ كبير مقارنةً بما كانت عليه قبل سقوط النظام، فداخل المدينة، تراوحت تعرفة الركوب بين 4 آلاف و 5 آلاف ليرة، بينما باتت أجور النقل بين المدينة وأريافها بالليرة التركية. على سبيل المثال، بلغت تعرفة نقل الراكب من مدينة حلب إلى بلدة الأتارب 75 ليرة تركية، والبلدة لا تبعد عن حلب أكثر من 27 كيلومتراً. بينما بلغت التعرفة إلى مدينة سرمدا 100 ليرة تركية، مما دفع الكثير من المواطنين إلى تقليل تنقّلاتهم خارج المدينة واللجوء إلى المشي لمسافاتٍ طويلة داخل أحيائها. في المقابل، شهدت المدينة انتشاراً غير مسبوق للدراجات النارية والكهربائية، بعد إقبال الأهالي على شرائها بكمياتٍ كبيرة وبأسعارٍ منخفضة مقارنةً بأيام حكم الأسد، إذ تراوح سعر الدراجة النارية أو الكهربائية من 300 دولار أميركي وصولاً إلى 700 دولار، والتي يكون مصدرها مدينتا سرمدا وإدلب. بذلك أصبحت الدراجات وسيلة النقل الأساسية لكثيرين، رغم الفوضى المرورية الناجمة عنها وازدياد احتمال الحوادث المرورية.

الكهرباء البديلة (الأمبيرات)

امتدت حالة قلق الأسواق والفوضى فيها لتشمل الكهرباء البديلة (الأمبيرات) المعتمدة على المحروقات، وسط غياب أي تدخل رسمي جاد لكبح جماح الأسعار، مما جعل الحياة أكثر قسوة على المواطنين، إذ شهدت أسعار الأمبيرات خلال شهر كانون الثاني (يناير) ارتفاعاً غير مسبوق، وقفز سعر الأمبير المنزلي من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة أسبوعياً، بينما وصل سعر الأمبير الصناعي إلى 130 ألف ليرة، ما دفع العديد من العائلات إلى تقليل استهلاك الكهرباء إلى الحد الأدنى، أو حتى الاستغناء عن الاشتراك تماماً. ورغم شكاوى الأهالي المتكررة على منصات التواصل الاجتماعي، لم تتّخذ الجهات المعنية إجراءاتٍ للحد من هذه الأزمة، ما سمح لأصحاب المولدات باستغلال الوضع ورفع الأسعار دون رقيب، وذلك إلى حين صدور تعرفة رسمية من بلدية محافظة حلب بتاريخ 2 شباط (فبراير) الجاري، بتسعير الأمبير الواحد بـ 800 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل.

ولم يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار الكهرباء البديلة، بل تفاقمت المشكلة بانقطاع الكهرباء التام عن بعض الأحياء الصناعية، كما هو الحال اليوم في حي باب قنّسرين، الذي تغيب عنه الكهرباء منذ منتصف شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مما تسبّب إلى اليوم في شللٍ شبه كامل للورشات الصناعية، وخصوصاً ورشات صناعة الأحذية التي تعتمد بشكلٍ رئيسي على التيار الكهربائي، إذ يؤكد الأهالي الذين قابلتهم الجمهورية.نت أن سبب الانقطاع يعود إلى احتراق الوصلات الكهربائية في المنطقة دون استجابةٍ من الجهات المسؤولة لإصلاح العطل، الأمر الذي عاد بالخسائر على أصحاب الورش ودفع بعضهم إلى إيقاف أعمالهم مؤقتاً.

يقف أبو مصطفى، وهو أحد سكان حي باب قنسرين، أمام ورشته ناظراً إلى معدات صناعة الأحذية المتوقّفة منذ 15 يوماً بسبب انقطاع الكهرباء. يقول: «الوضع اليوم سيء للغاية. كنا سابقاً على الأقل نحصل على الكهرباء لساعات محددة يومياً، وكان ذلك كافياً لتسيير الأمور، أما اليوم لا نستطيع تشغيل الآلات».

لمواجهة انقطاع الكهرباء فكّر أبو مصطفى بجميع الحلول المُمكنة:«فكرنا بالاشتراك في الأمبيرات، لكن الأسعار مرتفعة بشكل جنوني. لا يمكنني دفع مبلغ كبير أسبوعياً لأشغّل ورشتي لساعاتٍ محدودة، وحتى لو قبلتُ بذلك، فإن بعض أصحاب المولدات يبرّرون التوقّف أحياناً بضغط الاستهلاك أو الأعطال غير المفهومة دون أن يعوضونا عن الساعات الضائعة». يعبّر أبو مصطفى عن إحباطه من غياب الاستجابة لمناشدات الأهالي: «طرقنا كل الأبواب، وتحدّثنا إلى المسؤولين، لكن لا أحد يهتم. نشعر أننا منسيون تماماً وغير موجودين في حسابات أحد. لا نطلب المعجزات، فقط عودة الكهرباء كما كانت، ولو لساعات قليلة يومياً حتى نستطيع العمل والعيش بشكل طبيعي».

سوق العقارات

يشهد سوق العقارات أيضاً حالةً من الفوضى، إذ تضاعفت أسعار الإيجارات بشكلٍ غير مسبوق. على سبيل المثال، ارتفع إيجار منزلٍ في حي صلاح الدين من 700 ألف ليرة سورية إلى مليون ونصف ليرة شهرياً، وفي حي حلب الجديدة ارتفع من مليونين إلى 4 ملايين ليرة، وهو ما اعتبره السكان استغلالاً لحاجتهم إلى السكن، خصوصاً في ظل تدني مستوى الدخل، فراتب الموظف الحكومي ما يزال متراوحاً بين 150 ألف وصولاً إلى 400 ألف ليرة سورية.

أما في بعض الأحياء الأخرى مثل الفردوس والسكري والزبدية والأنصاري، فقد ارتفع إيجار الشقق الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 60 متراً من 150 ألفاً إلى 275 ألف ليرة شهرياً، ما جعل الكثير من المُستأجرين يواجهون صعوبةً في تأمين السكن، وسط غياب أي رقابة أو قوانين تنظّم أسعار العقارات، وهو ما أكّده منير بوداقجي، صاحب أحد المكاتب العقارية في حي سيف الدولة، والذي أوضح للجمهورية.نت أن الطلب على الشراء تراجع بنسبة 10 إلى 20 بالمئة، بينما ازداد الطلب على الإيجارات، الأمر الذي دفع أصحاب الشقق إلى رفع الأسعار بشكلٍ كبير.

يعيش اليوم أهالي مدينة حلب واقعاً اقتصادياً صعباً، باتوا معه في معركةٍ يومية لتأمين أساسيات الحياة، دون أن تلوح في الأفق حتى الآن إشاراتٌ إيجابية كثيرة لتخفيف الأعباء المتراكمة.

موقع الجمهورية

——————————

هل يحتاج السوريون العلويون مجلساً أعلى لهم؟/ بسام يوسف

2025.02.07