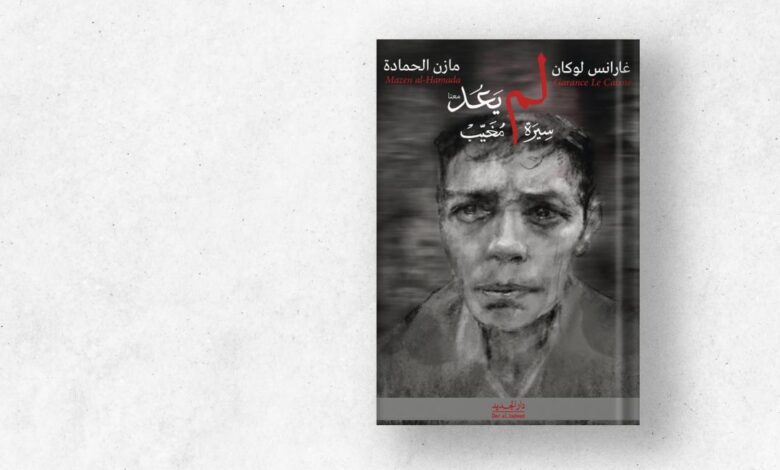

“سيرة مغيَّب” لغارانس لوكان.. حتى لا تموت قصة مازن الحُمادة/ وداد سلوم

08 فبراير 2025

قضى المُعتقل مازن الحُمادة (1977)، تحت التعذيب، قبل سقوط النظام السوري بأسبوع، إذ عُثر على جُثّته في “مستشفى حرستا الوطني” بدمشق، وعليها آثار تعذيب انتقامي بالغة، الأمر الذي يطرح سؤالاً لن يجد جواباً شافياً: لماذا عاد مازن الحمادة إلى سوريّة بعدما أدلى بشهاداته عن جرائم النظام في كلّ المحافل الدولية؟

كتاب الصحافية الفرنسية غارانس لوكان “لم يعُد معنا: سيرة مُغيَّب”، الصادر حديثاً عن “دار الجديد”، محاولة للإجابة عن هذا السؤال، من خلال الإضاءة على الحُمادة في سجون النظام، ومعاناته النفسية بعد خروجه منها، وهشاشته جرّاء خيبة أمله التي تطوّرت حتى كانت المفاجأة بقراره الصادم: العودة إلى سورية عبر “مطار بيروت” في شباط/ فبراير 2020، ليُفقد الاتصال به بعد يومين، إثر اعتقاله من قبل المخابرات الجوّية فور وصوله إلى سورية، وليصبح واحداً من أكثر مئة ألف مفقود في سورية منذ عام 2011.

صدر الكتاب بعدما استأذنَت الكاتبة عائلة الحُمادة لالتزامها الأخلاقي، وحتى لا تموت قصة مازن الشُّجاع، إذ تقول إنها في اللقاءات كانت تشعر كأنها تلمّ شظاياه بيديها بينما كانت مدينته تُقصَف قصفاً يفوق الخيال، وفقاً لشهادة أخيه.

هرب مازن من سوريّة عبر البحر إلى اليونان، حيث اعتُقل مرّتين، ومنها إلى إيطاليا، ثم وصل إلى أحد مراكز إيواء اللّاجئين في هولندا، حيث كانت الطبيعة تُداوي جراحَه لأنها تُذكّره بمدينته دير الزور، جراحه التي لم تندمل وبقيت في روحه كما تلك العلامات السوداء التي تركها التعذيب على جسده. كما لم ينسَ مازن واجبه تُجاه الذين تركهم في سجون الأسد، ومنهم أقرباءٌ وإخوة له، وعلى هذا الأساس اعتبر الشهادة في المحافل الدولية فعلاً أخلاقيّاً وواجباً للتذكير بقضيّتهم وعذاباتهم، وهي جزء صغير ممّا عاشه في السجن، يقول: “لقد دمّروا ذاكرتنا بيد أني أستمدُّ قوّتي من ذاكرة وجعي”.

لماذا الثورة في دير الزّور؟

لطالما كان يُنظَر إلى دير الزور والجزيرة السورية بمواسمها الوفيرة بوصفها “البقرة الحلُوب” للنّظام، الذي كانت عيونُه على النَّفط أوّلاً، فكبَّل المُزارعين بقيود تحصر بيع مواسمهم للدولة فقط وبالسِّعر الذي تُحدّده. بينما لم تخسر الدولة قرشاً لدعم المشروع الزراعي في المنطقة التي عانت من الإهمال وزحف التصحُّر. فغادر شبابُها إلى دمشق أو بيروت للعمل في شتّى المهن. بينما عمل النِّظام على تقريب فئة إليه وعَقَد معها صفقاته الاستخباراتية مقابل مكاسب شخصية، فلم يُطالب هؤلاء المنتفِعون بالخدمات أو تحسين البنى التحتية للمدينة، بل اكتفوا بالمطالبة بعلَف للأغنام، حاكمين على المنطقة بالبقاء في طور بِدائي.

لم يكُن مازن في حاجة مادّية أو عاطلاً من العمل، ولم يشترك في الحراك منذ البداية لغاية شخصية، يقول: “خرجنا نُطالب بالحُرّيات، وكنّا نُصاب بقشعريرة لذيذة ونحن نُنادي بالحرّية، الحرّية صاعقٌ هزّ أجسادنا”.

يسرد الكتاب كيف كانت الشرارة الأُولى من ملعب دير الزور، الذي يتّسع لخمسة عشر ألف متفرّج، ثم تتالت المظاهرات، وكانت كلّها تحمل شعارات تُطالب بالتغيير، وإقرار الحرّيات العامّة، وتشكيل الأحزاب، وإلغاء قانون الطوارئ، ووضع حدّ للفساد الذي صار مفضوحاً بعد انكشاف شكليّة الإصلاحات. ومع تنامي انتفاضات الربيع العربي، ومن ثم اعتقال أطفال درعا بدأت المظاهرات تتمدّد، فشملت الانتفاضة خمسين مدينة سوريّة حسب الوثائق التي جمعتها الكاتبة بينما كان النظام يُصرّح بأنه يتعرّض لمؤامرة خارجية.

كان في عائلة مازن الحُمادة 13 شخصاً مُعتقَلاً في سجون الأسد، أمّا هو فاحتجز عدّة مرّات وأُفرج عنه، إلى أن اعتُقل مع قريبَيه في دمشق حيث بقي سنة ونصف في المعتقل. وتُسجّل الكاتبة عبر ذكريات مازن ونشاطه لمحةً عن مناطق اشتعلت فيها الثورة، ما جعل النظام يستخدم أعتى الوسائل لقمعها، مستندةً إلى بعض الوثائق والتحقيقات المنشورة في الصُّحف والمواقع الإلكترونية، كما في مدينة داريا، قرب دمشق، التي عُرفت بنشاط العمل المدني والسِّلمي فيها، منذ الغزو الأميركي للعراق. وكذلك بلدة الموحسن التابعة لدير الزور، والتي دخل إليها الفكر الشيوعي منذ عام 1947، على يد المدرّس مدّاح الصايغ، حتى عُرفت بـ”موسكو الصُّغرى”، وهي موطن عائلة الحُمادة.

السجن والتعذيب

لم يعُد غريباً أن تسمع عن أساليب التعذيب بعد انكشاف “سجن صيدنايا” أمام العالَم كلّه، وبعد كشف آلة التعذيب اللاإنسانية. وفي السياق ذات ه، رأت الكاتبة أنّ النظام الذي غرق في ذُعره لم يتردّد باستخدام كلّ الوسائل لقمع الثوّار.

يروي مازن الحُمادة تجربته للكاتبة منذ دخوله إلى السجن، وتعرُّضه للضرب قبل الاستجواب والاستمرار به حتى يقوم بالاعتراف بما يريدون، أمّا الإنكار فليس لصالح السجين الذي سيفقد القُدرة على التحمُّل ويعترف بأيّ شيء تُريده الأجهزة الأمنيّة. ومن الضرب و”الشَّبْح” (التعليق من اليَدين حتى يشعر أنّها ستنقطع، أو تُخلَع من الأكتاف)، وحين يصرُخ من الألم يسدّون فمَهُ بالحذاء، إلى الضّرب بماسورة المياه والاغتصاب بالعصا، والتعذيب بشدّ مشبك معدنيّ على العضو الذكري، والحبس في زنزانة قذرة حتى تتقيّح الجُروح، ثم الحبس في زنزانة حُشِر فيها 180 شخصاً، بينما لا تتّسع لخمسين شخصاً، حتى يصبح الاختناق وارداً، والموت يوميّ حيث يُكلّف السُّجناء بنقل جُثث من يموت منهم ويرمونها خارجاً.

كذلك يروي مازن الحُمادة لغارانس لوكان أساليب أُخرى من التعذيب: إطفاء السجائر في الساقين، والصّعق بالكهرباء بعد سكب الماء البارد على جسد السجين، وتعذيب الأبرياء للضغط على ذويهم لتسليم نفسهم، كحكاية الشابّ من داريا الذي حرقوا وجهه ويديه للضغط على والده، ويروي أيضاً حادثة إعدام الضُّبَّاط الذين انشقّوا عن النظام وحُبسوا معهم في “سجن المَزّة” ثم اختفوا.

اعترف مازن نتيجة التعذيب على رفاقه الأموات، واعترف بحيازة السلاح واستخدامه، وصناعة المتفجّرات، كانوا يريدون اعترافاتهم ليلوّثوا سمعتهم وسمعة الثورة بالإرهاب.

العنف الطبّي

تكتب الصحافية الفرنسية: “لا شكّ في أنّ الأطبّاء يتحمّلون مسؤولية جسيمة عن هرمية آلة الموت الأسدية، لقد كتبوا بتواطئهم أحلك الصفحات في التاريخ السوري”. وضمن هذا السياق، يروي مازن عن تجربته في أحد المستشفيات، وكيف كان هناك شخص يدّعي أنه عزرائيل يسلَّط على المرضى ليُريحَهم من العذاب، وذلك بقتلهم ضرباً على الرأس، وكيف تُوضَع الجُثث في المراحيض ليتم نقلها لاحقاً. في “مستشفى يوسف العظمة” (يُعرف باسم 601 العسكري)، والذي كان يُسمَّى بمُعسكر الموت، كانت الجُثث تُلقى تحت المراتب بلا أسماء بل مجرّد أرقام ويتمّ تصوير الجُثث أكثر من صورة، وهي الصُّور التي سرّبها “قيصر” وقام بتهريبها عام 2013، وبلغ عددها 72 ألف صورة.

ويتناول الكتاب إعطاء الأطبّاء شهاداتٍ مزوّرة عن أسباب وفاة السُّجناء، مُدّعين أنها حدثت بنوبة قلبية أو ضيق تنفُّس وهكذا. كما يتطرّق إلى ما قامت به الباحثة أنصار شحود، من “مركز دراسات المحرقة والإبادة الجماعية”، حين كشفت عن تفاصيل “مجزرة التضامن”، بعدما حصلت على فيلم يُوثّق قيام رئيس الفرع “227”، وأحد العسكريّين، بإعدام 41 شخصاً في 16 نيسان/ إبريل عام 2013. نشرت شحود أطروحتها عن “العنف الطبّي في سورية” عام 2021، وفيها كتبت: “إن العاملين في المهن الصحّية هُم جيش النظام الثاني، أمّا المستشفيات فخطّ مواجهة”، إذ كانت المشافي منذ بداية 2011 تحت المراقبة، وتم تخوين كلّ طبيب يُعالج متظاهراً، كما قُصفت المستشفيات في أماكن سيطرة المعارضة.

ويُضيء كتاب الصحافية الفرنسية ما قام به فريقٌ طبّي شرعي تابع للأمم المتحدة، في محكمة ألمانية عُقدت جلساتها بين نيسان/ إبريل 2020 وكانون الثاني/ يناير 2022، حيث حلّل الفريق صور “ملفّ قيصر”، ولوحظ أنّ معظم السُّجناء كانوا عُراةً أو بالثياب الداخلية مصابين بالهزال من قلّة التغذية، وظهرت على أكثر من نصفهم آثارُ التعذيب الوحشي، وإصابة أغلبهم بأمراض ناجمة عن لدغات القمل والبراغيث، حيث يتغيّر لون الجلد وسماكته. أمّا الشبه الكبير بين الصّور فدليل على أسلوب ممنهج في التعذيب تتّبعه المخابرات.

وضمن هذا السياق، تورد الكاتبة ملاحظة مازن الحُمادة أنّه في سجنَي “عدرا” و”صيدنايا”، كانت للجهاديِّين معاملة خاصة، وظروفاً أفضل من المعتقلين السياسيين من حيث الطعام والرياضة واللياقة البدنية.

شهادات مازن

الشهادة الأُولى قدّمها مازن الحمادة في “مركز توثيق الانتهاكات” الذي أسّسته رزان زيتونة، بشرط عدم النشر حتى يُغادر سورية، وفي 2015 وافق مازن على الإدلاء بشهادته عن آلة الموت السرّية في باريس، ثم قدّم شهادته في فيلم وثائقي لسارة أفشار بعنوان “مغيبو سورية: قضيّة ضدّ الأسد” لصالح القناة الرابعة البريطانية في عام 2016.

قضى أربع سنوات من بلد إلى آخر، من جنيف إلى باريس وواشنطن وكوالالمبور من أجل الدفاع عن قضية المعتقلين، ومن دون مقابل سوى بطاقة القطار ومكان للنوم، كان مازن يقول: “دمّرونا، نحن فضيحتهم، لا أُتاجر بدم عائلتي ولن أُسامح أبداً أولئك الذين سفكوا دماء أصدقائي، الوقت معنا والأيام بيننا، هي مسألة ضمير وأخلاق”.

لقد فضح كلّ شيء، ولم يعُد هناك ما يفعله في الخارج، فهل أراد العودة للعمل من الداخل؟

الحنين وهشاشة السجين

أمام آلة القمع يشعر السجين بوحدته. يقول مازن للصحافية الفرنسية: “رجلٌ وحيد مع جرحه في عزلة تامّة”، ويصبح التفكير مُشوَّشاً نتيجة الضرب على الرأس، إنّه التفكيك الجسدي والنفسي أيضاً، والذي تُعيده الكاتبة للاشتقاق اللغوي لكلمة تعذيب اللاتينية “Torture” (التفكيك).

تتحدّث الكاتبة عن حركات الجسد لدى مازن، وهو يتذكّر حياته في دير الزور بين الأهل، وكأنه طفل يعيش اللحظة. في السّجن كان عليه مُحاربة الذكريات فقد علّمه إخوتُه أنّ السجين يجبُ أن يقطع علاقته بالخارج، فابن أخيه “فهد” الذي اعتُقل معه انهارَ حين عَلِم باعتقال والدِه ومات. خرَج مازن من السّجن وفي ذاكرته صورة للبلاد فوجدها أطلالاً، لكنّ أكثر ما آلمَه هَدْم الجِسْر المعلّق في دير الزور، لِمَا له من رمزية عاطفية واجتماعية عند أهل المدينة، فهو أوّل مَعلم حضاري بُني فوق النهر وحين فجّرته السُّلطة علا ندبُ نساء الدَّير كما لو أنّ عزيزاً عليهنّ قد مات.

حين وصل مازن الحُمادة إلى مدينته فُوجئ بحواجز الجماعات المتشدّدة بين مدينتي الرّقّة ودير الزور، وأُسقط في يده، كيف انتهت الثورة السِّلمية، التي تحلُم ببلد حُرّ خارج قبضة الأمن، إلى الانهيار والرُّكام، وإلى بلد مُنقسِم على نفسه مُهدَّم ومُشتَّت، حيث حمَّل مازن السُّلطة مسؤولية كلّ هذا، ففي الوقت الذي كان فيه الأسد يُطلِق سراح الجهاديّين، اعتُقل أخوَاه اللذان عارضا التسلُّح لآخر لحظة وكانا من دُعاة الحوار والسِّلْمية. لاحقاً، خرج إلى هولندا ليروي كلّ هذا إذ كان يخشى أن تُطوى الحقائق والجرائم التي يرتكبها النظام حين تتوقّف الحرب.

الخيبة

كانت خيبة مازن كبيرة، إذ شعر بأنه فعَل كلّ ما بوسعه دون أي نتيجة، فلم يستطع العالَم إيقاف تعنُّت النظام السوري الذي قتَل تسعة أضعاف ما قتلته باقي الفصائل المُسلَّحة. يقول: “لقد تخلّى العالَم عنّا، دعْمُ الدول سطحيّ بينما تفتَّتَ مجتمعُنا، كيف لنا أن نُعيد بناء هوية وطنية سورية، الحكومات تعمل لمصالحها على حساب أهلنا وشعبنا”.

تدهورت الحالة النفسية لمازن نتيجة فُقدان الثّقة بالعالَم والمُحيط، وكان يعتريه إحساسٌ بالذّنب من النَّجاة، فلم يعُد قادراً على تصديق الواقع واستمرار الظُّلم كلّ هذه السنين مع صمت العالَم. ولعلّه السبب في الوصول إلى قرار العودة.

وخلال فصول الكتاب، كانت الصحافية الفرنسية تعمد إلى مُقارنة ما تُسجّله من أحاديثه وذكرياته المؤلمة، مع أُخرى لشخصيّات وأُدباء عانوا وكتبوا عن تجربتهم في السجون، مثل المنظّر النمساوي جان أميري، وما تعرّض له من تعذيب في سجون “الغستابو” الألمانية، أو المناضلة الفرنسية شارلوت دلبو التي اعتقلها النازيون، فكتبت تلوم الأحياء على استمرارهم بحياتهم العادية رغم تزايد الضحايا، وهذا ما أشار إليه مازن أيضاً، عن تمزّق الأجساد تحت التعذيب وعن حمل جثث رفاق المعتقل، أو عن حالة الأديب الروسي فارلام شالاموف الذي قضى عشرين عاماً في “الغولاغ”، وصار يتحرّك بعصبية وجسد مُفكّك.

وتُبرّر الكاتبة الشَّبَه بينهم جميعاً باستعانة النّظام السوري بتجربة “الغولاغ” السوفييتي و”الغستابو” الألماني في تأسيس جهازه المخابراتي، وتجربتهما في الإبادة الجماعية، حسب تعبير ياسين الحاج صالح، الذي أشار إلى استناد النظام الأسدي إلى الطائفية والمناطقية لفتح أبواب الإبادة الجماعية على مصراعيها.

وربّما لو قرأت الكاتبة رواياتنا العربية من أدب السجون، والتي هي سِير ذاتية لأصحابها، لمَا تردّدت بمُقارنة هشاشة مازن وحالته النفسيّة بأبطالها، كرواية “القوقعة” لمصطفى خليفة، ورواية “ماذا وراء الجدران” لراتب شعبو وغيرهما.

كان مازن يقول: “أُريد العودة إلى بلادي، لقد اكتشفتُ العالَم وأكاذيبه ورأيت… أُريد العودة إلى سورية للدفاع عن بلادي”، لقد أصبح حُرّاً في هولندا لكنّه مقيّد بالذكريات والواجب. وفي اتصال أخير لميسون بيرقدار معه في بيروت، قال لها: “سأضحّي بنفسي لوضع حدّ لحمّام الدّم، هذا كلّ ما في الأمر”. وبعدها تواصل مع نتالي لاريسون، مديرة البرنامج الإنساني في الجمعية السورية للمهمّات الطارئة، قائلاً: “صلّوا من أجلي”.

الذين شاهدوا مازن في المخابرات الجوّية، قالوا إنه تعرّض للتعذيب والضغط من أجل الإدلاء بشهادة تلفزيونية، وأن كلّ ما أدلى به من شهادات سابقة كانت كاذبة. رحل مازن الحُمادة قبل سقوط نظام القمع بأسبوع، ولم يُشاهد كيف تم فضح كلّ هذا الظلم، لكنّ سيرته الناصعة ستبقى لتدين آلة القمع المتوحّشة والهمجية.

* كاتبة وشاعرة من سورية

العربي الجديد