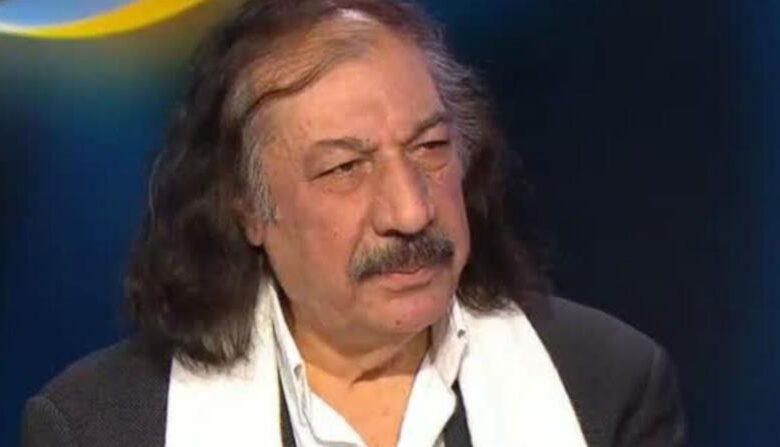

خليل النعيمي: الشعب السوريّ أصبح ناضجًا ويعرف ما يُريد

بوعلام رمضاني

9 فبراير 2025

ردّ الرِّوائيُّ خليلُ النعيمي، في حديثِهِ لـ”ضفةٍ ثالثةٍ”، على أسئلةٍ تَصُبُّ في قلبِ التحوُّلِ السياسيِّ التاريخيِّ الذي يَعرِفُهُ وطنُهُ. في تقديرِهِ، وربما خِلافًا للكثيرِ من أهلِ جلدتِهِ العربيةِ، لا يُمكنُ لسورية أن تعودَ إلى الاستبدادِ، والشعبُ السوريُّ أصبحَ ناضجًا ويعرفُ ما يُريدُ.

“ضفةٌ ثالثةٌ” لم تستغلَّ فرصةَ التغييرِ السوريِّ الذي يَصنعُ الحدثَ عالميًا لمعرفةِ رأي المُبدعِ خليلِ النعيمي في معناهُ فحسبُ، وتجاوزتْ ذلك بتوقُّفِها معهُ عند جوانبَ لافتةٍ تتعلَّقُ بتناولِهِ وطنَهُ روائيًا من مَنطلقِ الذاكرةِ. وبرأيي ردودُ النعيمي تكشفُ عن مُبدعٍ يكتُبُ باللغةِ العربيةِ التي تُعَدُّ كينونتَهُ، ويَعملُ بلغةِ موليير باعتبارِهِ جرَّاحًا ماهرًا في باريسَ منذُ عقودٍ. مهنةُ الجراحةِ انعَكَسَتْ في روايتِهِ إلى الحدِّ الذي تسبَّبَ في تعميقِ هُويتِهِ الروائيةِ المُتميِّزةِ.

هنا نصُّ الحديثِ:

(*) كيفَ كانَ ردُّ فعلِكم وَجدانيًا وعقلانيًا، وأنتم تتلقَّون خبرَ الإطاحةِ بنظامِ الأسدِ الذي كنتم أحدَ ضحاياهُ؟

لم أكن ضحيةً. كنتُ شاهدًا. أنا مارستُ “الهربَ الثوريَّ” منذُ البدءِ. المقاومةُ أحيانًا هي معرفةُ صيانةِ الذاتِ من أجلِ البقاءِ. من أجلِ أن يكونَ الكائنُ أطولَ عُمرًا من النظامِ المتسلطِ الذي يُريدُ أن يُقاومَهُ. والناسُ أنواعٌ، ثمةَ من يَتصدَّى للطغيانِ بجسدِهِ، وثمةَ – مِثلي- مَنْ يُقاومُهُ بالكلماتِ. لأنَّ الطغيانَ السياسيَّ المُعمَّمَ، في حقبةٍ مُعيَّنةٍ، كما جسَّدَتْهُ حالةُ النظامِ في سورية منذُ أوائلِ السبعينياتِ، تتجاوزُ كلَّ الجهودِ الإنسانيةِ للخلاصِ منها، بما في ذلك المقاومةُ المباشرةُ. أما عن ردِّ فعلِي تجاهَ سقوطِ الأسدِ والنظامِ الذي يُمثلهُ، فلا يَسَعُني إلا أن أصفَهُ اليومَ بجملةٍ واحدةٍ: عَظَمةُ السعادةِ الإنسانيةِ بلقاءِ الحريةِ عندما يُحقِّقُها الشعبُ بإصرارِهِ، بعدَ أن كادَ يُفقدُ الأملَ بالحصولِ عليها.

(*) أنتَ لستَ إسلاميًَّا لتَتحمَّسَ بشكلٍ غيرِ عقلانيٍّ يُغطِّي على تحدياتٍ خطيرةٍ تتعلَّقُ بالصيغةِ السياسيةِ الصعبةِ، والواجبِ بلورتُها لتفادي الوقوعِ في ديكتاتوريةٍ جديدةٍ. ماذا تقولُ للذين يُشهِرونَ خطابًا للتخويفِ والترهيبِ من حكمٍ دمويٍّ جديدٍ قبلَ ظهورِ معالمِهِ في عزِّ فرحةِ السوريينَ (وأنتَ منهم)؟

الثورةُ ليستْ مُقدَّسةً. ولا يجبُ أن نجعلَ منها «طُغيانًا ثوريًا» جديدًا. والناسُ أحرارٌ فيما يُعبِّرونَ عنهُ حتى ولو كانَ ضدَّ الثورةِ. أفعالُ الثوارِ، ومنهُم في وضعِهِم، ستكونُ الجوابَ الحقيقيَّ لكُلِّ هذه الإشاعاتِ، أو الازدراءاتِ، التي تشيرُ إليها. إذا لم يُعلِّمْنا الطغيانُ الذي عِشناَهُ لعشراتِ السنينِ أن نحترمَ آراءَ الآخرينَ حتى ولو كانت مغرضةً، أو كاذبةً، أو مدسوسةً، فإنَّ الثورةَ لن تذهبَ في مسيرتِها التحريريةِ بعيدًا.

(*) أدونيس، الشاعرُ المعروفُ المقيمُ في باريسَ مثلكَ، قالَ لقناةِ “فرانسْ إنفو” إنَّه لا يُمكنُ أن يَحكُمَ على النظامِ المخلوعِ: “لا يُمكنُ أن أحكُمَ عليهِ بعمقٍ، لأنني غادرتُ سورية عامَ 1956”. ما تعليقُكم؟ وما هي علاقةُ كلامِهِ بسكوتِهِ على النظامِ المخلوعِ كما يقولُ البعضُ؟ وهل موقفُه يُثبِتُ حقيقةَ العلمانيةِ، والتي سكتَ باسمِها العديدُ من العلمانيينَ على الأنظمةِ الاستبداديةِ باسمِ محاربةِ الإسلاميين؟ ما تعليقُكَ أنتَ العلمانيُّ الذي تختلفُ معهُ في مقاربتك للنظامِ المخلوعِ في حدودِ علمي؟

أنا لا أُعلِّقُ على الأشخاصِ، حتى ولو كانوا من وزنِ أدونيس. أنا أُعلِّقُ على المفهوماتِ، أو الأفكارِ، أو الظواهرِ الثقافيَّةِ. أما أن يقولَ، كما تنقلُ أنت عنه، إنَّه تركَ سورية منذُ عقودٍ، وبالتالي لا يُمكنُ له أن يحكُمَ على الوضعِ فيها، فهذا إجحافٌ منهُ بحقِّ نفسِهِ. نحنُ نحكمُ على أحداثِ التاريخِ ولم نعشْها. أتصوَّرُ أنَّ هذا عذرٌ غيرُ مقنعٍ، لأنَّ الكائنَ المُفكِّرَ، مثلَه، يعرفُ اليومَ كلَّ شيءٍ عن كلِّ شيءٍ في العالمِ إذا كانَ يَهُمُّه.

وسورية في أساسِ الاهتمامِ الذي يشغَلُهُ منذُ عقودٍ، فلماذا هو لا يعرفُ؟ هذا شأنُهُ الشخصيُّ. أما العلمانيةُ، فلا ضرورةَ لحشرِها في كلِّ موقفٍ سياسيٍّ خاصٍّ. العلمانيةُ وسيلةٌ لفهمِ العالمِ أو لممارسةِ سلوكٍ اجتماعيٍّ أو لاتخاذِ موقفٍ بشأنِ ما يجري حولنا من أحداثٍ. وهي ليست مسؤولةً عن عدمِ اتخاذِ المواقفِ الضروريَّةِ عند الحاجةِ. وما يُعطيها بُعْدَها المميَّزَ هي ممارستُها من قبلِ الناسِ، وليس العكسَ.

(*) المخاوفُ من الحكمِ الجديدِ مشروعةٌ في تقديري لصعوبةِ إيجادِ توافقٍ سياسيٍّ يرضي كلَّ الأطرافِ من ناحيةٍ، ويقطعُ الطريقَ على أطرافٍ خارجيةٍ من ناحيةٍ أخرى. كسوريٍّ مُثقفٍ وكاتبٍ تناولَ وطنَهُ في رواياتِهِ بطريقةٍ إبداعيَّةٍ جديدةٍ، كيفَ ترونَ مستقبلَ سورية، وماذا تقولونَ للمثقفينَ العلمانيينَ الواقعينَ تحتَ وطأةِ التخويفِ المُبرمَجِ وغيرِ العفويِّ؟

أنا لا أعرفُ مُثقفينَ علمانيينَ يخافونَ من التغييرِ. التغييرُ في صلبِ الوجودِ الإنسانيِّ. وليسَ هناكَ تغييرٌ إلى الأسوأِ. تصوَّرْ مجتمعًا لا يتغيَّرُ خلالَ قرونٍ، سيتكلَّسُ ويندثِرُ. لا أهميَّةَ لهذهِ الارتداداتِ المغرضةِ حولَ حركةٍ شعبيَّةٍ ثوريَّةٍ أزاحتْ حكمًا استبداديًا رهيبًا عانى منهُ الشعبُ السوريُّ منذُ عقودٍ. وإذا استحضرنا تاريخَ الثوراتِ الإنسانيَّةِ نجدُ أنَّها كلَّها عانتْ من مثلِ هذهِ المزاعمِ والأقاويلِ والتُّرهاتِ، ولكنَّها انتصرتْ في النهايةِ. بالنسبةِ للشعبِ السوريِّ، المُهِمُّ أنَّ حكمَ الاستبدادِ والطغيانِ قد زالَ. ولن يكونَ مُمكنًا رُجوعُهُ مرةً أخرى، ولا نشوءُ حكمٍ آخرَ على شاكلتِهِ، مهما كانتِ المُبرِّراتُ والأسبابُ. الشعبُ السوريُّ الذي مرَّ بتجربةٍ سياسيَّةٍ لا مثيلَ لها، أصبحَ، اليومَ، ناضجًا سياسيًّا بشكلٍ عميقٍ. يعرفُ ما يُريدُ، ويُدرِكُ مخاطرَ أنصافِ الحلولِ. لن تُغرِيَهُ المُداهناتُ والألاعيبُ، ولن يَرضى بأنْ تُقيِّدَهُ سلاسلُ جديدةٌ، أيًّا كانَ مصدرُها، أو أيًّا كانتِ الأيديولوجيةُ التي تنتسبُ إليها. وإذا اقتضى الأمرُ، سَيَثورُ الشعبُ من جديدٍ.

(*) في حديثِ لكم لـ”الجزيرة نت” تحدَّثتم عن القطيعةِ الإبداعيةِ التي أحدثتموها في مسارِكُم الروائيِّ. هل يُمكنُ توضيحُ ذلكَ بشكلٍ أعمقَ للقراءِ الذين لم تسمحْ لهمُ الظروفُ لقراءةِ رواياتِكم، رغمَ استشهادِكم بدراسةِ باحثينَ صينيينَ؟

أنا أكتُبُ. لكنَّني لا أُتقنُ الحديثَ عمَّا أكتُبُ. موضوعُ الكتابةِ وطريقةُ معالجتِهِ بالكلماتِ شيءٌ مُعقَّدٌ، إنْ لم يكنْ غيرَ قابلٍ للشرحِ، وبالخصوصِ من قبلِ الكاتبِ نفسِهِ. إنَّهُ مكتوبٌ للأحاسيسِ، لا للشروحِ. الكتابةُ الإبداعيةُ ليستْ كتابةَ أحكامٍ وقواعدَ مدرسيَّةٍ، ليكونَ وَضحها. إنَّها روحُ الكائنِ التي تتجلَّى في نصِّهِ. ما أقولهُ لا يتعلَّقُ بي شخصيًّا فقطْ، إنَّهُ يخصُّ كلَّ المُبدعينَ. ثمَّ ما جَدوى أنْ أُوضِّحَ مسارَ “القطيعةِ الإبداعيَّةِ” في نصوصي، هذا إذا افترضنا أنَّني قادرٌ على فعلِ ذلكَ، لمَنْ لم يقرأْ ما كتبتُ؟

(*) هل أخطئُ إذا قُلتَ إنَّ معظمَ رواياتِكَ (قرأتُ بعضها) غارقةٌ في ذاكرةٍ يَختلطُ من خلالِها الشخصيُّ بالسياسيِّ والاجتماعيِّ، خِلافًا لرواياتٍ سوريَّةٍ تناولتْ دمويَّةَ النظامِ المخلوعِ بصفةٍ مباشرةٍ، كما في “القوقعة” لمصطفى خليفة؟

أنتَ في هذاَ على حقٍّ، كما أتصوَّرُ. الكائنُ اختلاطٌ، وبالخصوصِ الكائنُ الذي يكتُبُ. والحياةُ، نفسها، التي هي موضوعُ كلِّ إبداعٍ نعرفُهُ، بما في ذلكَ ما نُسمِّيهِ “تعسُّفًا” بالمُتخيَّلِ، هي اختلاطٌ أيضًا. في نصوصي الروائيَّةِ تختلطُ، فعلًا، كلُّ تلكَ المُكوِّناتِ التي ذكرتَها أنتَ. وهو ما يحدثُ بالتأكيدِ في نصوصِ الآخرينَ، أيضًا.

لأنَّهُ لا مفرَّ من اللُّجوءِ إلى ذلكَ النبعِ الإنسانيِّ الثريِّ الذي هو نبعُ الذاكرةِ، عندما نُبدِعُ. لكنَّ الفروقَ الأساسيَّةَ تكمُنُ، دائمًا، في كيفيَّةِ عجْنِ تلكَ المُكوِّناتِ، وخبْزِها، وبأيَّةِ وسيلةٍ.

(*) هل يُمكنُ اعتبارُ عنوانِ روايتِكَ “دمشق 67” الأقربَ سياسيًّا إلى الواقعِ السوريِّ؟

يُمكنُ. وبالخصوصِ، عندَ الجيلِ الذي أنا منهُ. “67” جعلتْنا ننظرُ بقلقٍ إلى “مصيرِنا” بعدَ أن كُنَّا غاطسينَ في “لامبالاةٍ تاريخيَّةٍ”. إنَّها بدايةُ التاريخِ العربيِّ الجديدِ الذي كشفَ لنا صعوبةَ الدخولِ في العصرِ الحديثِ، وكُنَّا، تقريبًا، على هامِشِهِ. وربما، لا نزالُ.

(*) لفتَ انتباهي قولُكم: “الجراحةُ انعكستْ في رواياتي لاحقًا”. فكيفَ تحديدًا؟

الجراحةُ، مهنتي التي أُمارسُها منذُ عشراتِ السنينَ، هي الأخرى، فنٌّ، مثلَ أيِّ فنٍّ آخرَ. لكنَّها أخطرُ أنواعِ الفنونِ، لأنَّ ممارستها تنفتحُ على الحياةِ والموتِ في آنٍ واحدٍ. ما علاقةُ ذلكَ بالكتابةِ، أنتَ تسألُ؟ الجراحةُ علَّمتني: الصبرَ والاختصارَ. الذهابَ إلى الجوهريِّ في الفكرِ والحركةِ. الحذرَ من الزيفِ واللامبالاةِ. التدرُّبَ على الصدقِ والشجاعةِ في تحمُّلِ المسؤوليةِ الشخصيةِ، حيثُ لا يُنقِذُ الإنسانَ إلا قدرتُهُ على الإبداعِ. وأخيرًا، حرَّرتني من مهانةِ الاستيعابِ من قبلِ السلطاتِ المُستعدَّةِ دائمًا لإخضاعِ المُبدعينَ. وهو ما حاولتُ أنْ أتحلَّى ببعضِهِ في الكتابةِ. فإلى أيِّ مدى حقَّقتُ ذلكَ؟

(*) إلى أيِّ حدٍّ يمكنُ القولُ إنَّ مُصادرةَ ديوانِكُم الشِّعريِّ الأوَّلِ في سورية كانَ مبرِّرًا كافيًا لهَجرِ الشِّعرِ، وإنَّ الروايةَ أكثرُ قدرةً على استيعابِ هواجِسِكَ كجنسٍ أدبيٍّ، علمًا أنَّ الكثيرَ من الرُّوائيِّينَ تركوا الشِّعرَ لكتابةِ الروايةِ، ومنهم مَنْ كان شاعرًا في رواياتِهِ؟

في الحسكةِ كنتُ شاعرًا، وفي دمشق صرتُ روائيًّا، وفي باريس كتبتُ “موتَ الشِّعرِ”. أعيدُ هذا القولَ لأبيِّنَ دورَ الأمكنةِ في صناعةِ وعيِ الكائنِ، ليسَ الجماليِّ فقطْ، وإنَّما المعرفيِّ، فالسياسيِّ، وبالتالي الإبداعيِّ. عمليةُ الانتقالِ من الشِّعرِ إلى الروايةِ، إذًا، تُشبهُ تمامًا، عمليةَ الانتقالِ من “وعيِ البداوةِ” الأفقيِّ المرتكزِ على العاطفةِ والانفعالِ، إلى “وعيِ المدينةِ العموديِّ” المُركَّبِ والمتعدِّدِ التشابُكاتِ. وقد كانَ منعُ ديواني الأوَّل: “صُورٌ من ردودِ الفعلِ لأحدِ أفرادِ العالَمِ الثالثِ” هو الشوكَ المُحرِّضَ للذهابِ باتجاهِ الروايةِ، وكنتُ آنذاك لا أزالُ طالبًا في جامعةِ دمشقَ. وفيها بقيتُ.

(*) رأيُكم في لغةِ المُبدعِ الأصليَّةِ (اللغة العربيةِ في حالتكم)، يُخالفُ آراءَ الكثيرِ من الكُتَّابِ العربِ والمغاربةِ بوجهٍ عامٍّ، والجزائريينَ بوجهٍ خاصٍّ. تقولونَ إنَّ علاقتَكُم باللغةِ العربيَّةِ وُجوديةٌ ولا يُمكنُ لكم الكتابةُ بغيرِها رغمَ أنَّكُم تعملونَ في باريسَ وفي جوٍّ فرنسيٍّ خالصٍ. هل هو ردٌّ غيرُ مباشرٍ على الذينَ يكتبونَ بلغةٍ فرنسيةٍ يُخاطبونَ من خلالِها القُرَّاءَ الفرنسيينَ أساسًا لأسبابٍ قد تكونُ انتهازيَّةً؟

لا… هذا ليسَ ردَّ فعلٍ على أحدٍ. هذا متعلِّقٌ بكينونتي، وبمتعتي الشخصيَّةِ حينما أكتبُ بلغةٍ أنسجُها أنا من أحاسيسي. لغةٌ عشتُها وأعرفُ خفاياها. أنا اخترتُ اللغةَ التي أكتبُ بها، عمدًا. وأعتقدُ أنَّ الكُتَّابَ الآخرينَ هم، أيضًا، لهم الحقُّ في أن يختاروا اللغةَ التي يُبدعونَ بها. لذا أنا أُوكِّدُ على أنَّ اللغةَ العربيَّةَ بالنسبةِ لي مسألةٌ وجوديَّةٌ. هي، إذًا، ليستْ مجرَّدَ لغةِ تعبيرٍ أدبيَّةٍ، إنَّها أنا شخصيًّا، حتى وإن كنتُ أُمارسُ الجراحةَ “باللغةِ الفرنسيَّةِ”. وقد يكونُ لدى الكُتَّابِ الذينَ تعنيهمْ أنتَ أسبابُهُم الخاصَّةُ، أيضًا. وأيًا يكنِ الأمرُ، أنا ضدُّ الأحكامِ الأخلاقيَّةِ في مجالِ الإبداعِ.

(*) كيفَ يُمكنُ أنْ تنعكِسَ المرحلةُ السوريَّةُ الجديدةُ في إبداعِكَ لاحقًا، بعيدًا عن الذاكرةِ وقريبًا من الحاضرِ، باعتبارِها مرحلةً لم يكنْ أحدٌ يحلُمُ بها كما قالَ الكثيرونَ من عامةِ وخاصَّةِ الناسِ؟

أنا لا أتنبَّأُ، وإنَّما أعيشُ. لننتظِرِ المرحلةَ القادمةَ، ولكلِّ حادثٍ حديثٌ، كما يقولُ أجدادُنا.

ضفة ثالثةٌ