هل ثمة ما يجعلنا نفقد الأمل في المثقف؟/ فدوى العبود

11 فبراير 2025

استعادات هل ثمة ما يجعلنا نفقد الأمل في المثقف؟

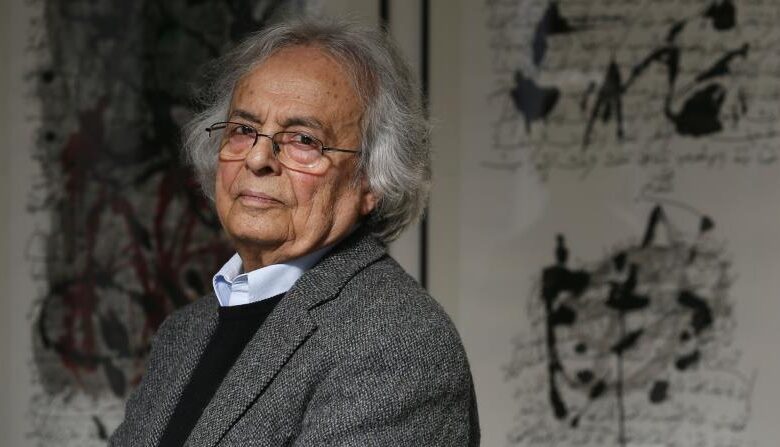

كان المعنى الذي قصده أدونيس بمثابة مجزرة لغوية

من بين الأسئلة التي أعاد الحدث السوري طرحها، مواقف المثقف الذي ارتسمت له في الأذهان لوحة قاتمة، فهو إما منتفع ومتنازل طوعًا عن دوره الحقيقيّ، أو مغترب عن ذاته مقطوعًا عن واقعه متعاليًا عليه؛ فالفجوة بين فكره وواقعه أكبر من أن تلائمها اللغة.

والجدير بالذكر أن النصوص التي كتبت حول المثقفين على ندرتها، والتي فككت علاقتهم بأفكارهم بوصفها في إطار لعبة المصالح المادية والمعنويّة والحروب الوهميّة واصطفافاتهم الشخصيّة، تتفق على أمرٍ واحد هو التناقض بين ما ينادون به وما يحرّكهم، كما شرّحت القسوة التي تميز الكثير منهم في علاقتهم ببعضهم وبأقرب الناس إليهم. بدت المشكلة ذاتية وإنسانية، أكثر من كونها موضوعية، ويمكننا رسم لوحة لهم وهم يتحلقون حول دائرة، تحيط برؤوسهم هالة الفخر الذي لا يراه سواهم.

في كتابه “المثقفون” ينطلق بول جونسون من قناعة أنه حان الوقت “لفحص سجلاّتهم العامة والخاصة، وأن نركز على أوراق الاعتماد الأخلاقية والفكرية لأولئك المثقفين الذين كانوا يرشدون البشرية لكي تدبّر أمورها”. وسنرى – وبعد تفحص أحوال كثيرين منهم مثل جان جاك روسو، وهنريك إبسون، وبيرسي شيلي، وماركس وغيرهم- الوجه المتناقض لفلاسفة وشعراء، قدرتهم البشرية. ونلمس الفجوة بين ما آمنوا به وبين حياتهم الأخلاقية، بين سلوكهم وكتاباتهم، وكذلك نتعلم عن أنانيتهم وغرورهم في الحياة. إذ يوضح الكتاب كيف كانوا شخصيًّا يديرون حيواتهم الخاصة، وبأي درجة من الاستقامة كانوا يسلكون ويتعاملون مع الأسرة والأصدقاء والمعارف. فيظهر روسو على سبيل المثال شيطانيًّا ومفتقرًا للأمانة، متناقضًا ومتعجرفًا وفائق القسوة، أو “وحشًا يرى نفسه أهم كائن في الوجود”، ويظهر شيلي بلا تعاطف وماركس مخادعًا وانتهازيًا.

“إنّ الجواب عن السؤال هل كانوا يقولون الحقيقة ويكتبون الصدق؟” كان أصعب جزء في الكتاب.

وفي الرواية – بما أن الشيء بالشيء يذكر- لم تكن صورة المثقف أفضل حالًا. إذ أفردت أعمال كثيرة فصولًا تشرح هذه الوضعية المعقدة كرواية “ألعاب العمر المتقدم” للروائي لويس لانديرو، والتي تصور “مقهى المثقفين” كمحل للنزاع والنميمة واستعراض الذات.

وبالعودة إلى النص السوري فقد خصّ روائيون سوريون أعمالًا كاملة للحديث عن المثقف نذكر منها رواية “دع عنك لومي” للروائي السوري خليل صويلح. وهي تروي يوميات مجموعة من المثقفين المهمشين التائهين في بارات المدينة، والذين يتقنون القفز من ضفة الحداثة إلى المشيخة، يرتدون إلى عصبياتهم القبلية، تجري تحولاتهم بحساب الربح والخسارة، يناقضون أنفسهم كل لحظة إذ يتنكرون اليوم لما دافعوا عنه بالأمس.

بيمنا يفرد الروائي السوري فواز حداد فصول روايته “المترجم الخائن” لوصف وتشخيص أمراضهم، واصفًا “الثقافة بأنها مثلما ترقق القلب تقسيّه أيضًا”. فهناك المترجم الذي يتلاعب بالنص الأصلي، والناقد الذي يستغل معارفه لمآربه الشخصية، والذي يدافع عن قضايا سياسيّة فات أوانها، ويشتري الآخرون صمته بالتزلُّف له.

وبعبارة واحدة: إنهم “يمتطون القطار الذاهب إلى النصر”.

ولأن الضدّ يستدعي ضدّه، ولأن المرء لا يكاد ينسى حتى يقع حدث فيذكّره، فما إن ظهرت الإعلاميّة السورية رائدة وقاف في بث مباشر نقلته صفحة “بلدي نيوز ميديا”، هائمة في شوارع دمشق بعد منتصف ليل الثاني من شباط/ فبراير تبحث عن أخيها الدكتور المهندس قصي وقاف، الذي اقتادته بحسب تصريحها جهة مجهولة، وقد ناشدت بصوت مذعور الرئيس أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها متعهدة أن تقيم في الشارع حتى تعثر عليه، موضّحةً براءته من دماء المعتقلين والضحايا كما كان الذئب بريئًا من دم يوسف، حتى تفاعل السوريون مع الحدث، وانهالت التعليقات التي تذكِّر الإعلامية السورية بالأمهات اللاتي كن يقفن على أبواب الأفرع الأمنيّة لسنوات، شرحوا لها عن الابتزاز الذي تعرضت له العائلات من قبل ضباط الأفرع الأمنية وعناصر المخابرات. حدثوها عن عائلات باعت كل ما تملك لتسمع خبرًا عن أبنائها، والمفارقة المرّة، أن بعض هذه العائلات دفعت المال لرؤية جثة الابن.

حملت أغلب هذه لتعليقات نبرة عتاب ولوم، على صمت طويل من مثقفين كان الناس يرون فيهم الحق الذي غاب عن آلة الأسد القمعية، وكان أغلب المعلقين يسألونها عما إذا رأت وغيرها من المثقفين أنهار الدماء التي كانت تجري بين طاولاتهم.

في ذلك الوقت وبين 2011 حتى لحظة انتصار الثورة السورية في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تعلقت قلوبنا قبل أنظارنا بمواقف بعض الإعلاميين والصحافيين على وسائل إعلام النظام، كان يستفزنا الهدوء الذي يتمتعون به وهم يتحدثون عن السلام بينما وعلى بعد أمتار من مبنى الإذاعة والتلفزيون في دمشق تجري الدماء، يتحدثون عن حق الحياة بينما يزهق جسد الآلاف في مكابس صيدنايا وغرف الملح، عن الكرامة الإنسانية بينما يركل أمجد يوسف، جزار التضامن، بقدمه آلاف الضحايا إلى حفرة ستصبح وشمًا أسود في ذاكرة السوريين.

وعلى غرار أن الأشياء لا تحدث إن لم تصغ بكلمات، تجاهل الكثير منهم المقتلة، تظاهروا أنها لم تحدث، بينما ظل السوري البسيط منتظرًا كلمة أو موقفًا ولم يكن هذا الإيمان بالمثقف نابع من سذاجة أو قصرِ نظر، بل لكوننا ننتمي بحكم الولادة والرؤيا للنوع الإنساني الذي يرى فيهم من روائيين وكتاب وشعراء وإعلاميين “منارات إضاءة سماويّة”، بحسب وصف الشاعر النيكاراغوي روبن داريو لهم. هذا ما قاله لسان حال السوريين الذين هاموا في بقاع الأرض بين شاهد وشهيد، لاجئ ومنفي، غائب ومغيّب.

وإذا كان صحيحًا أن امتناع الشيء على الإنسان يزيد من توقه له، ويجعله أشد حرصًا في الحصول عليه، فإن هذا يوافق الحالة السورية. إذ وبمجرد اندلاع الثورة ترقب الناس مواقف المثقفين. ورغم إيمانهم بعدالة قضيتهم فإنهم كانوا متعطشين لكلمة من هؤلاء الذين بجلوهم واحترموهم.

كانت الصورة التي ترتسم عنهم هي أولئك الذين يضحون لأجل مبادئهم. وبعد لحظة 2012 فقد الناس الأمل، بل أصبح حالهم أشبه بقول الناشئ الأصغر (ت، 975. م):

أخاف إن عاتبته أغريته

فأرى له ترك العِتاب عتابا…

لكن العتاب تحوّل إلى لوم شديد اللهجة للشاعر السوري أدونيس الذي صرّح بعد تسلمه “جائزة مارغريت الدولية للشعر” في باريس بأن “المسألة ليست في تغيير النظام بل تغيير المجتمع”؛ ويبدو أن أدونيس لم يعنِه ما مرّ به السوريون ولا المجازر التي ارتكبت بحقهم. كان المعنى الذي قصده مجزرة لغوية قد لا تختلف عن تجريف قرى بأكملها من نظام دام أكثر من خمسة عقود، وقد نسي – ربما في غمرة انشغاله بالحداثة- تفكيك اللحظة الراهنة. فالشاعر المستقبلي – كما يرى نفسه- في السياسة والشعر ظل يعلو ويتعالى على جراح الناس ليظهر لنا – كما أظهر النظام السوري من قبله- من الحداثة أشدّ وجوهها خواء وتشوّهًا، ولم تنفع تناقضاته سوى في إظهار قسوته تجاه أبناء جلدته ليس كسوريين بل كعرب، لينطبق عليه الوصف الذي أطلقه بول جونسون في كتابه المثقفون على الشاعر شيلي بأنه “موهبة شعريّة كبيرة ولكنه يفتقر إلى عنصر الخيال”.

إما بالصمت على الطغاة أو ممالأتهم، ينتهي الأمر بالمثقف في أحيان كثيرة إلى تهويمات لغوية تتناسب طردًا مع تصاعد الجور السياسي، ويمكن في حالات كثيرة تفهُّم الصمت الذي يلوذ به المثقف إذ بلغ الجور مبلغه! لكن يصعب تقبّل مصافحته لليد التي تلوثت بالدم. يرى كثيرون أن رفض المثقف لمصافحة تلك اليد هو أضعف الإيمان، انطلاقًا من قناعة: أنّ رفض أي دور هو بحد ذاته دور كبير.

يكشف ما حدث عن أن التاريخ أشدّ المنتقمين مكرًا، وهو امتحان مضلل لسيرورة الزيف والحقيقة، إذ يوهمنا بغلبة الأول لكنه يترك الكلمة النهائية للأخيرة.

إن اللوم في هذه الحالة نابع من اعتبار المثقف كالطبيب في رسالته الإنسانية، أفليس طبيب العقول والأرواح يداويها بكلمة؟ فكيف أصبح أشبه بأطباء المعتقلات الذين يزورن شهادة موت المريض تحت التعذيب ليحولوها إلى سكتة قلبية. وكما أعطى أطباء صيدنايا شهادات مزورة عن أسباب وفاة السجناء، أعطى بعض المثقفين شهادة مزوّرة عن الواقع؛ إذ كانوا شهود زور فغلّب بعضهم مصالحه الشخصيّة والأيديولوجيّة على إنسانيّته.

ولأنّ التاريخ لا ينسى ومن ينسى إنسانيته يلفظه الناس؛ يحق لنا كسوريين أن نتساءل: هل حفظ المثقف الدرس؟ أم أنه سيدير ظهره معرضًا عن العتب واللوم ولسان حاله يقول مع أبي نواس: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء؟ نحن نعرف الآن، وبعد التنقيب في الحوادث والأيام، بأن يحتذي المثقف سيرة دون كيخوت أنبل من أن يصبح انتهازيًّا، باختصار: من أن يكون روسّو.

إحالات:

بول جونسون، “المثقفون”، ترجمة: طلعت الشايب.

ضفة ثالثة