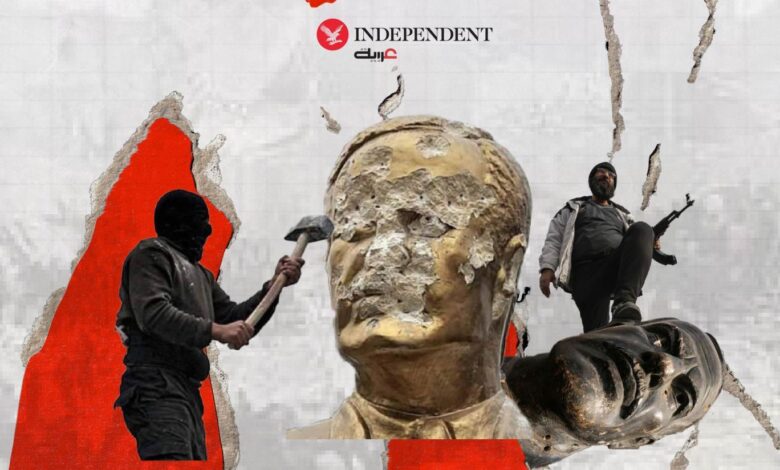

أي مستقبل ينتظر الثقافة في سوريا بعد خراب البعث؟/ شهلا العجيلي

البداية من كرامة المواطن وحريته وحياته اليومية ومنظومة القيم في مجتمع متعدد

الخميس 13 فبراير 2025

لا بد اليوم، من طرح السؤال، بل الاسئلة، عن مستقبل الثقافة في سوريا، بعدما انهار النظام القديم ومنظومته الديكتاتورية الفاسدة التي لم تبق ولم تذر. لكن الثقافة لا تنهض إلا مع نهوض الانسان والمجتمع والاقتصاد والحياة عموماً. ولعل كتاب طه حسين “مستقبل الثقافة في مصر” قد يشكل مرجعاً لقراءة الازمة السورية.

قد يحيل عنوان هذه المقالة إلى كتاب طه حسين “مستقبل الثقافة في مصر”، الذي كتبه في عام 1938 بعد ثورات شعبية قامت لسحب القوات البريطانية من مصر، وانتهت بتوقيع معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا. وخاطب فيها الشباب ليعطيهم خلاصة رؤيته لما يجب أن تكون عليه مصر بعد الثورة، وكان هاجسه في ذلك الكتاب هو الآخر الأوربي، إذ أراد دائماً أن يثبت للأوربيين أن مصر جديرة باللحاق بركب الحداثة.

هنا ستختلف حالتنا في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، أو نظام البعث، لأن ما يهم السوري في هذه المرحلة هو ذاته وكرامته وسعة رزقه، وحياته اليومية بعامة، والمنظومة القيمية التي سيعيش فيها في مجتمع متعدد بحكم الطبيعة الإثنوجغرافية / الدينية، الذي جعله كل من السلطة البائدة، وبعض معارضاتها بتحالفاتها الداخلية والدولية، مقسماً بالفعل، وأبرزت الانقسام بوصفه ورقة لعب رئيسة في الصراع على السلطة.

ركز طه حسين في التنظير للمرحلة الجديدة على نقطتين، وهما المسألة الثقافية، والعودة للماضي، ولعل الثقافة هي اليد الطولى التي تتحكم في كل من الصراع على سوريا، وفي سوريا اليوم، وعلينا ألا ننسى أن المسألة السورية منذ عام 2000 بدأت ثقافية، كما ينبغي لنا أن نلاحظ أن المواجهات التي تختلق أو تنشأ اليوم، فتستعمل من أجل الحشد السياسي العسكري هي مواجهات ثقافية (سواء أكانت وقائعية أم افتراضية)، تتعلق بالمعتقد الذي تحول إلى هوية سياسة، وتجير دائماً للحصول على مكتسبات سلطوية، مادية أو جغرافية على الأرض.

وفي حين عاد طه حسين للماضي البعيد لإبراز صلة مصر بالغرب منذ العصر الإغريقي، وتهميش رابطتها مع الشرق، إذ قصرها على العلاقة الاستعمارية مع الفرس، فلن نذهب بعيداً في التاريخ لأننا مشغولون بالحاضر، ولا يهمنا إيجاد صلات مع أحد، فما يهم هو صلاتنا الداخلية بوصفنا سوريين، ولكن يمكنني هنا أن أستعير من طه حسين، في كتابه المذكور، فكرة جد مهمة أشار إليها، حين قال: “إن مصر الجديدة لن تبتكر ابتكاراً ولن تخترع اختراعاً، ولن تقوم إلا على مصر القديمة الخالدة، وإن مستقبل الثقافة في مصر لن يكون إلا امتداداً صالحاً راقياً ممتازاً لحاضرها المتواضع المتهالك الضعيف، ومن أجل هذا لا أحب أن نفكر في مستقبل الثقافة في مصر إلا في ضوء ماضيها البعيد، وحاضرها القريب، لأننا لا نريد ولا نستطيع أن نقطع ما بيننا وبين ماضينا وحاضرنا من صلة، وبمقدار ما نقيم حياتنا المستقبلة على حياتنا الماضية والحاضرة، نجنب أنفسنا كثيراً من الأخطار التي تنشأ عن الشطط وسوء التقدير والاستسلام للأوهام، والاسترسال مع الأحلام”.

الليبرالية الموءودة

لابد لعلاقة الواقع السوري مع ماضيه من أن تقوم على أساس التفهم والاستيعاب والتحليل، ذلك أن الحياة في سوريا ممتدة من الألف العاشرة قبل الميلاد، بلا انقطاع، في جغرافيا لم تتغير إلا لماماً، وعليه فإن سوريا الجديدة لن تبتكر ابتكاراً، ولن تخترع اختراعاً، لكن يقتضي أن نقول إن الماضي القريب معقد وإشكالي، وإنه قام على ثورة سبقت ثورة 2011، وهي ثورة آذار 1963، وحدث فيها أكبر تغيير لبنية المجتمع في التاريخ السوري بعد الاستعمار الحديث، وسماها معاصروها انقلاباً عسكرياً على الحكم الذي كان مدنياً دستورياً، وحاول أن يكون ليبرالياً كلاسيكياً. كان قادة تلك الثورة من العسكريين وبعض المدنيين المثقفين، الذين أرادوا أن يتسيد حزب البعث السلطة في سوريا.

تبعت تلك الثورة ثلاثة انقلابات كان آخرها في 1970، إذ جرى تصحيح مسار الحزب، ليتولى الرئيس حافظ الأسد الحكم فيما عرف بالحركة التصحيحية، بما يشبه “الترويكا”، إذ استلم ذلك الجناح المسيطر من البعث السلطة، وحصر الامتيازات بدوائره، وحرم معارضيه، ومن لا يدور في فلكه من المواطنين، من حقوقهم في العمل، أو التوظيف أو الحصول على الفرص، وتنامت شبكة المحسوبيات في الحزب الذي تماهى مع الطائفة، وهذا التماهي هو أهم العوامل التي عقدت الحالة السورية، فاستحوذت الطائفة التي ينتمي إليها رأس السلطة، ورأس الحزب في الآن ذاته، على المفاصل القيادية والحيوية في الدولة والمجتمع، واستعملت القيادات الطريقة ذاتها في الإزاحة والاستحواذ، ثم فعلت ذلك قواعده الأقرب فالأقرب، من عمال وفلاحين وصغار الكسبة والمثقفين الثوريين، الذين صاروا يدورون في فلك السلطة التي ربطتهم بمنافع ومصالح كثيرة، وكان السلاح الأقوى هو تحويل الصراع الأيديولوجي إلى صراع يومي بين الأفراد، وحتى داخل العائلة الواحدة، بسياسة الوشايات المأجورة، أو الاستخبارية، والتظاهر بأنها مهمة وطنية لحفظ البلاد، فيما يعرف بكتابة التقارير، وأجرها قد يكون مادياً أو سلطوياً، وقد تكون عبارة (كتابة التقارير) أداة للتندر لكنها تودي إلى القتل.

دار عدد من الحروب والأحداث التاريخية الدولية والعربية، وتناسى ضحايا تلك الثورة حقوقهم واضطهادهم بسبب سطوة السلطة من جهة، وبسبب سياسة دفن الأحقاد التي من دونها لا يمكن لأي طرف المواصلة. فكك الحزب نفسه عقائدياً منذ التسعينيات مع غياب التعبئة الأيديولوجية بسبب سقوط الكتلة الشيوعية، والدخول في عالم رأسمالي بقطب واحد مسيطر، من مستلزماته انفتاح الإعلام، وانفتاح السوق الاقتصادية، وغياب النخبة القديمة، وظهور نخبة اقتصادية بلا مرجعية ثقافية، وحدوث تناقض بين الثقافة اليسارية على مستوى الفكر وبين اقتصاد السوق المطلوب لعالم ما بعد حداثي، كما ضربت فكرة القومية العربية بحرب الخليج الثانية، تلك التي يتخذ منها النظام أو الحزب مشروعية تاريخية، وصار المنتفعون القدامى من مخلفات الثورة الأولى، من البعثيين وأبنائهم ومنتفعيهم، يشعرون بالغبن وفقدان الامتيازات مع ظهور منتفعين جدد أكثر انفتاحاً على المرحلة العالمية الجديدة.

هذا على رغم أن معظمهم تربطهم صلات نسب بالمنتفعين القدامى، وغالباً هم أبناؤهم الذين نشأوا في المراكز، وتباعدوا عن منابتهم اليسارية الريفية عادة، التي اتسقت مع سياق المرحلة التاريخية. بدأت في الوقت ذاته قوة اليمين تتعاظم في الشرق الأوسط بسبب السياسة العالمية منذ أحداث الـ11 من سبتمبر 2001، فالاجتياح الأميركي للعراق 2003، وانتشار الميليشيات الدينية المسلحة، وتطور مسيرة الحرب على الإرهاب والإسلاموفوبيا، فعم التطرف في الدفاع عن الوجود، والتطرف في نيل مكتسبات للطبقات الجديدة التي أفرزها الاقتصاد المعولم.

خلال تلك السنوات، شكلت حقبة الثمانينيات الهزة الأكبر لنظام البعث، التي لم تدفن أحقادها، بل أورثتها للأبناء والأحفاد. أما موضوع الصراع على السلطة في الثمانينيات بين البعث والإخوان المسلمين فخلف دماء سالت تحت النواعير والسدود والجسور وعلى شاطئ البحر، وخلفت كثيراً من الثارات وكثيراً من المعتقلين الذين قضوا، وبعضهم لا ذنب له سوى المخالفة في الرؤية، كما أن بعضهم براء حتى من تلك المخالفة. وفي حين كان النظام يهرم بسبب تباطؤ سياساته وافتقادها الديناميكية، لم تكف التنظيمات الدينية في الخارج عن العمل السياسي والاجتماعي والعسكري المنظم، وعن التوسع الإقليمي والعالمي والتدريب المستمر، واكتساب الخبرة والعلاقات، وادخار عناصر القوة، ولم ينس أعضاؤها من السوريين ثأرهم مع السلطة، ولذا ظهرت منذ بداية الربيع العربي قيادات سياسية قديمة على وسائل الإعلام، تخاطب كلاً من السوريين والمجتمع الدولي من أجل التغيير، وبدأت بحشد طاقاتها مع بداية المواجهات في الداخل السوري بين المحتجين والسلطة، وذلك بعد أن يئست من موضوع المصالحة الوطنية، الذي طرح منذ الحراك الثقافي في عام 2000 وتضمن العفو والسماح للمبعدين بالعودة، ولم يتحقق منها سوى نزر يسير، إذ كان النظام دائماً متعنتاً في شأن المصالحة الوطنية، ومسألة تبييض السجون، والعفو.

الثورة الثقافية في عام 2000

عاش السوريون زماناً طويلاً بعد أحداث حماة وحلب، واجتياح بيروت، في انتظار التغيير، ولم يكن هناك بوادر للتفاؤل بعد قانون الاستثمار رقم 10 عام 1999، حتى قيام الثورة الثقافية في عام 2000، التي أيقظت الوعي المغيب أو المستسلم لدى المثقفين والسياسيين، وحركت الشارع، على غرار ربيع براغ، وسميت فعلاً بـ”ربيع دمشق”، فالمسألة بدأت حقاً ثقافية، إذ افتتحت المنتديات في محاولات جادة لتعزيز الحوار، ولعل أولها كان منتدى رياض الترك صاحب استعارة “مملكة الصمت”، وأشار بها إلى الحالة الاعتسافية لكم الأفواه في سوريا، وغياب الحوار السياسي الثقافي بين السلطة والمواطنين، وإلى الحالة السكونية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ودعا إلى رد المظالم إلى أهلها، كما ظهر منتدى الحوار الديمقراطي (رياض سيف) في عام 2000، ولابد من أن أذكر منتدى أستاذي في حلب البروفيسور فؤاد المرعي في بيته في الحمدانية، وكان متنفساً لنا من طلبة جامعيين وأساتذة ومثقفين من المجتمع المدني، وأغلق سريعاً بسبب التقارير الأمنية التي كان أحد الزملاء يواظب على كتابتها في حق المنتدى.

ظهر بيان الـ99 الذي دعا إلى رفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات، وكذلك بيان المحامين في 2001 الذي دعا إلى مراجعة الدستور، كما ظهر منتدى جمال الأتاسي الذي استمر لأطول فترة ممكنة. وشكلت تلك الحالة الثقافية جوهر الحراك السياسي السلمي للحياة الجديدة في سوريا، وكانت من أجمل الأيام التي عشناها منذ ثمانينيات القرن الـ20، لكن السلطة بقادتها ومستشاريها، ولا سيما من الحرس القديم، كانوا يرون في المثقفين “وجعة راس”، وكان شعارهم: الباب الذي تأتيك منه الريح عليك أن تسده بجدار منيع، لذلك استهدفت الثقافة الليبرالية في سوريا، بوصفها قوة قد تستحوذ على الخطاب، وتنقله من أيدي السلطة الأمنية والعسكرية إلى الشارع ونخبه المثقفة، وبذلك تتبدد مكتسباتها المادية أو تقل، فالذي يملك الخطاب يملك كل شيء، بحسب فوكو، ولم يكن في حساب المتنفذين في صياغة خريطة العهد الجديد أن الرأي لا يقتل، لكن السلاح يقتل.

ومثلما بدأت المسألة ثقافية على غرار ربيع براغ، انتهت على غرار الثورة الثقافية في الصين، باستعادة الديكتاتورية، وتوسيع السجون لمعتقلين جدد من المعارضة، ومن المثقفين ومن أصحاب المنتديات، ولعل رد وزير الدفاع السوري آنذاك على بيانات المثقفين وحراكهم لتداولية السلطة، يلخص موقف السياسة من الثقافة: “إننا أصحاب حق، ولن نقبل بأن ينتزع أحد منا السلطة لأنها تنبع من فوهة بندقية ونحن أصحابها، لقد قمنا بحركات عسكرية متعددة، ودفعنا دماءنا من أجل السلطة”. ولابد هنا من إشارة المطلع إلى أنه منذ عام 2002 حاول النظام، في خطوة مضللة، تصنيع معارضته لتصديرها إعلامياً، داعياً بعض الأسماء الوطنية التي تتسم بصدقية تاريخية، لتكون وجوهاً لمعارضة تخرج من تحت جناحه، ولم ينجح في ذلك كما كان يتوقع، فيحقق الشرط الديمقراطي، ويعزز سياسة الحوار ظاهرياً، ويرضي الشارع، مثلما يرضي المجتمع الدولي الذي كان يراقب حالة الانفتاح في سوريا، في عهد الرئيس القادم من لندن، بإعجاب.

لابد من القول إن الثورة السورية في 2011 نشأت من اجتماع إرادات شعبية داخلية، صادفت إرادات خارجية كانت ترسم دوراً لسوريا ظهر في التصورات التي نتجت من توصيات (بيكر-هاملتون) في 2006، ومن هنا يأتي تعقيدها، فالإرادات السورية البريئة المنظمة وغير المنظمة التي أفصحت عن مطالبها العادلة في مظاهرات سلمية، وجدت نفسها تلتقي مع رغبات إقليمية وخارجية لها أهدافها في المنطقة، كما أن الثوار في الشارع تركوا سريعاً بلا قيادات، لأن جزءاً من القيادات اعتقل، أو لوحق وخرج، وتصدر بعضها المشهد من الخارج، وعبر وسائل إعلام عالمية، ولم يكن على علاقة عضوية بالشارع، الذي رفض معظمه التدخل الأجنبي، والتبعية لجهات إقليمية أو دولية، مثلما رفض تسليح الثورة.

فوجئ الثوار من الشباب في الشارع، الذين تشوفوا إلى ثورة تشبه ما حدث في تونس ومصر، ببعض الشخصيات المعارضة التي طرحت نفسها أقطاباً للثورة، وكانت خرجت من البلاد مبكراً، أو كانت أصلاً مبعدة، مثلما فوجئوا بوجود فصائل ثورية منظمة ظهرت سريعاً. ولعل لمعان الجوهر الثقافي للثورة السورية خفت منذ أن ظهرت في الخارج المنصات السياسية التي أنشئت لإدارة المسألة السورية، ولا يعني ذلك غياب الأصوات الثقافية في الأدب، والكتابة والإعلام، ولكنه يعني غياب الحالة الثقافية الحيوية المنظمة، التي تشظت بسبب الإرهاب الأمني والاعتقالات، والانشغال بحالة المنفى واللجوء، وتحولت في كثير منها إلى صرخات افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل ردود فعل على ما يحدث على الأرض.

فقد حدثت الخلافات على تسليح الثورة، والانشقاقات في المعارضة، مما أتاح الفرصة للنظام لإشعال الحرب بعد فشل سياساته القديمة في تجاهل القضايا العالقة، والاعتماد على الزمن لإنهائها، واختار الإصغاء إلى العسكر والأمنيين، بدلاً من المبادرة إلى الحلول السياسية. يعود جزء من ذلك لغياب مستشارين من النخبة، الذين يدركون طبيعة المجتمع وتاريخه، وعلاقة بنياته الاجتماعية، ويجهلون طبيعة الشخصية السورية أنثروبولوجياً وثقافياً، ولاشك في أن ما يزيد على 50 عاماً من حكم البعث للبلاد منع إيجاد نخبة قريبة منه، وقادرة في الوقت ذاته على الاحتفاظ برؤية أخلاقية منسجمة مع طروحاتها، إذ كان قادراً على تحويلها إما إلى طبقة صامتة، وذلك في أحسن الأحوال، أو إلى طبقة منتفعة تسهم في إثارة النعرات وخلق حال من الكره والقلق بين بنى المجتمع، كما عاقب معارضيه من المثقفين، حتى إن اشتركوا مع قياديه في الانتماء الطائفي، وذلك لصالح طبقة من أنصاف المثقفين والمدعين، مما قضى على البيئة التعددية، واحتمالات تكوينها أو وجودها أو توافرها، وحصر ثروة الأمة في عائلته ومنتفعيه وقبضاياته وذيوله، سواء أكانوا وسطاء عقاريين أم وزراء، أم مسؤولين في القيادات السياسية للأحزاب، وحولهم إلى رجال أعمال وسيدات أعمال وتجار وكمبرادورات.

من الجوهر الثقافي إلى المواجهات المسلحة

أما بقية البشر في الداخل السوري فبدأوا تراجيديتهم الخاصة التي لم تكن تشبه لا أحلام الثورة، ولا حياة المنفى واللجوء، ولا الحياة القديمة التي كانت لهم قبل 2011، لقد تركوا للانتقام والحرب الأهلية، وتركت مدن وأرياف واسعة من الجغرافيا السورية التي تعني ملايين البشر، في الرقة ودير الزور والحسكة وأجزاء من حلب وإدلب، تركت لحرب دولية، ولأشد حكم إرهابي في العالم هو حكم “داعش”، وساعة في حكمها لمن لم يجربه هي بألف ساعة مما يعدون، مع فارق المقارنة، وبالمناسبة فإن ذلك الحكم لم يكن صيغة افتراضية على وسائل التواصل بل كان قوة حقيقية على الأرض، وفي البيوت والسجون ومشانق الإعدام، وجز رؤوس الأبرياء والآمنين والشعراء والشباب والنساء والأطفال، وفي نفوس البشر، غير شكل المنطقة الشرقية وحياة أهلها تغييراً ربما لا إصلاح معه، ويجب أن نذكر أن هذا التنكيل العجيب لقي تجاهلاً إعلامياً وإنسانياً عجيباً من القوى السياسية والثقافية للثورة والمعارضة، في حين كانت المدينة وريفها تتلقى قصف النظام، وقصف طيران قوى التحالف، وأيضاً لا بد من التذكير بأن بعض فصائل الائتلاف المعارض المسلحة كانت نصبت منصات صواريخها على تلال الرقة، لتقصف الأحياء والبيوت والمدنيين الذين يخرجون لاقتناص الماء والخبز، من غير أدنى اهتمام بقواعد الحرب ومفهوم الهدنة.

لعل هذا التحول من الجوهر الثقافي إلى الصراع العسكري الدولي في الثورة السورية هو واحد من المراجع للنتاج الثقافي المستقبلي في سوريا، الذي يجب أن تكون أرضيته معروفة، وألا تؤخذ من رواية واحدة لهذه السردية الكبيرة، فمصطلح السردية الذي شاع استعماله أخيراً، يعني خطاً متواصلاً من الاهتمامات، ولا ينشئ السردية فرد أو تيار، فالسردية كي تستمر تحتاج إلى روايات متعددة ومختلفة، وتحتاج مناصريها وداعميها، مثلما تحتاج إلى أعداءها ومعارضيها، وتحتاج شهداءها ومنتفعيها، وتحتاج إلى روايات النساء والرجال، والمثقفين والجهلة، والشعراء والسياسيين، وإلى ما لا نهاية.

حقائق وأوهام

تتيح منصات التواصل الاجتماعي التعرف إلى أفكار الناس من أجيال مختلفة وجغرافيات مختلفة عبر تعبيرات لغوية عفوية يستجلي منها الباحث أو المتابع، في حالات كثيرة، جهل بعض الأفراد ببنية مجتمعهم وتاريخه وعلاقاته، وبالبنى السلطوية التي تشكلت فيه عبر التاريخ، وهذا ما أفضى إلى عدد من الأوهام، ومنها الوهم بعدم وجود طائفية في سوريا، ويتبعه وهم إمكان قدرة أية جهة خارجية على حماية الأقليات. لقد عرفت الثقافة في مستويات منها غير عالمة وعالمة تلك الحياة العفوية بين الطوائف، التي سميت لاحقاً بالعيش المشترك، باعتبار وجودها معاً في سياق اجتماعي واحد، وعدم تمركزها في جغرافيا واحدة، وغياب ذلك الوعي السياسي الاجتماعي بالآخر.

لكن السلطة توقظ ذلك الوعي الحدي بالآخر، وتحول وجود الطوائف إلى حالة طائفية، تصير مع الممارسة اليومية المنفعية سياسة هوية، لتكون ورقة ضغط في كل معضلة سياسية واقتصادية، وكانت واضحة في السياسة العثمانية في بلاد الشام، التي أقرت نظام الملة، كما كانت واضحة في سياسات الاستعمارين الفرنسي والإنجليزي، فالأول تبنى حماية الأقليات الدينية (المسيحيون والعلويون)، والثاني اشتغل على التحكم بالأقليات الإثنية (الكرد). تحولت الطائفية إلى حالة ما بعد استعمارية، تحمل مفارقة عميقة، ففي حين يظهر الخطاب معادياً للطائفية، تكون الممارسات السياسية والاجتماعية جد طائفية، وتصبح أكثر حدة مع اشتباك الثقافي بالسياسي، وهذا ما تستغله السلطة في البنى الاجتماعية ما بعد الاستعمارية، مثلما استغله نظام البعث، الذي نقل الممارسة الطائفية من السلطة إلى الدولة، أي إلى المؤسسات: المدرسة، والجامعة، والوزارة، والاتحادات، والمنظمات، وبذلك أخرج الطائفية إلى الشارع.

إن وجود ملل ونحل وأهواء في سوريا قديم بقدمها، إذ وجدت فيها انتماءات ثقافية كثيرة، فـعدا عن الأكثرية، والأقليات الكبرى فهناك فرق من الصابئة واليزيدية إلى طائفة كيز وكيز، كما رصدها مؤرخو القرن الـ18 إلى القرن الـ20، وعملت السياسات المتعاقبة منذ ذلك الوقت على إدارة الطائفية، وليس الطوائف، التي كان حضورها أكثر حرية في فضاء بلاد الشام بحيث كان خطرها أقل، وشجعت على حصرها في جغرافيات محددة، لتسهل إدارتها بوصفها هوية يمكن التحكم بها وتنظيمها ومأسستها، وتصنيع خطاب لها، على طريقة فوكو، مما سيقتضي بالضرورة خطاباً مضاداً، ويصنع لها سرديتها التي تحولها إلى فصيل سياسي، يستعمل عند الحاجة.

ولعل غياب الحوار حول الطائفية، وربطه بحالة تابوهية، صنع حالة من الجهل والخوف والحقد، أسهم فيه تنفج لغوي وثقافي، من الأقلية ضد الأكثرية، ظهر في مفردات الشارع والطقوس الخاصة والأغاني والدراما والنكتة، فضلاً عن ترييف المدن بخلق مفاصل سلطوية من قيادات البعث فرضت ثقافتها، من قبيل أن المسيطر عليه سيتماهى مع ثقافة الأقوى وسيتبناها في كثير من الأحيان. أما في حالة تمركز الغالبية في معاقلها الاجتماعية، فكان لسلطة البعث سياساتها ما بعد الاستعمارية في تحييد الانتماء الديني والإثني وتفعيل الانتماء الطبقي والسياسي والجغرافي، ولعل أنجع مثال على ذلك ماحدث في ثمانينيات القرن الـ20 في حلب، إذ تحكم فيها ضابطان سنيان عنيفان كما هو معروف.

لا شك في أن أهل السنة تحملوا كثيراً من الحيف والمظالم خلال ما يقارب 50 سنة من حكم البعث، وكان هذا مسوغاً للطرف الأكثر تنظيماً وتسليحاً وتطرفاً، أي الإخوان المسلمين، ليقدم على المواجهات المسلحة لانتزاع السلطة، في حين كان يمكن للحكم في سوريا أن يكون غير دموي، وغير مقسوم بين العسكر المتماهين بالطائفة العلوية والإخوان، وكان يمكن أن يصير ليبرالياً ووطنياً كما بدأ بعد الاستقلال، إذ لم تقدم قيادات الاستقلال نفسها بهويتها الدينية، لكن ذلك الشكل من السلطة لم يعط فرصة للاستمرار بسبب الانقلابات المتتالية، واجتياح اليسار، متمثلاً بالبعث، للمشهد، الذي وسمهم بأصولهم البرجوازية، ثم شهدت الساحة تماهي اليسار مع الطائفة لأسباب كثيرة كالمنبت، والوضع الاقتصادي الاجتماعي، والتلاقي بين واقع الطبقة والفكرة. ولابد من القول: إن غياب العدالة هو الذي يدفع الأقليات للجوء إلى الحماية الدولية، وينشئ العلاقة بين السلطة ومجموعات ذات هوية مخصصة أولغارشية، أو مافيوية، للحصول على الامتيازات والمصالح، وتحقيق حلول سريعة وآنية لمآزقها، التي تحقق من خلالها للمجتمع توازناً ظاهرياً.

روايتان مجازيتان

خلق التماهي بين السلطة والدولة وهماً راق ترويجه لدى بعض الفئات، وهو أن الشعب الذي يعيش في سوريا، أو في ما يسمى بمناطق النظام، يعمل لدى النظام بصفة عميل، وليس في بلده ووطنه، وهذه واحدة من الوقائع المعقدة التي تصنعها الأنظمة الشمولية، إذ توهم بأن من يعمل في الدولة يعمل لدى النظام، ومن يعارض النظام يخون الدولة. ولا شك في أن معظم الشعب السوري يعمل في مؤسسات بلده ومرافقها، ولا يستطيع الخروج، أو لا يريد الخروج من وطنه وحتى من مدينته أو قريته. وكما في كل ثورة، تليها حرب أهلية وغير أهلية، لا بد من وجود دعم دولي، وفرص اللجوء، والحصول على جنسيات أخرى.

وذلك قد لا ينحصر في الثوار الملاحقين، بل ينسحب على المتضررين وغير المتضررين أحياناً، وبذلك بدأ التفاوت يظهر عبر الفرص والمنح في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، مما وسع الفجوة المعرفية والاجتماعية بين السوريين في الداخل والخارج، في حصولهم على تعليم أفضل، وبمعايير أكاديمية عالمية، وسهل حصول بعضهم على منح في جامعات النخبة في العالم، كما أن متطلبات الحياة المعرفية الحديثة متوافرة بتفاوت واضح بين المنفى والوطن، بوجود اتصال دائم مع الإنترنت، ووسائل التواصل، وبوجود الكهرباء والماء والمرافق التعليمية والاقتصادية والصناعية، التي حرم منها سوريو الداخل، وصار صراعهم اليومي غايته الحصول على الحد الأدنى من متطلبات العيش. أما حرية الرأي فنسي من خرج من حدود سوريا قسوتها في الداخل بحيث يمكن لأية عبارة تذمر يكتبها مثقف معروف، أو شخص مغمور بصورة افتراضية، ستودي به إلى معتقل حقيقي.

إن هذه الفجوة بين الواقعين أدت وستؤدي دائماً إلى وجود روايتين مجازيتين أي أدبيتين: رواية الداخل، ورواية الخارج، وشعر الداخل وشعر الخارج، ووثيقة الداخل ووثيقة الخارج، وهاتان الروايتان تصنعان سردية واحدة، وقد تكونان متكاملتين حيناً مثلما قد تكونان متضادتين حيناً آخر.

يقتضي تحقيق السلم الأهلي التركيز على ما يجمع وتجاوز ما يفرق، ولعل أول عقباته هي فكرة “قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار”، والموجهة في غالب الأحيان إلى عساكر التجنيد الإجباري والشرطة النظاميين، الذين كانوا مكرهين على الخدمة الإلزامية، ولم يقتلوا أحداً، ولعل معظمهم في مواقع الخطر اليومي لأن ليس معهم ثمن دفع البدل أو حجته، وكان معظمهم يساعد الناس إذا توافر لديه وسيلة لتأمين جرة غاز أو ربطة خبز، كما أن منهم من استطاع أن يفعل أكثر من ذلك، مثلما فعل قيصر، وإن هؤلاء لهم أهل وأمهات ليسوا من النظام ولا حتى من جماعته، وإنما هم مواطنون يعيشون في بلادهم، لم تتوافر لهم جهات تمولهم، أو يستعصمون بها، وكان قرارهم أن يبقوا في بيوتهم.

وإذا كان هناك نحو 8 ملايين مواطن سوري اضطر إلى أن يعيش حالة لجوء حول العالم، فإن 17 مليوناً بقوا في بلدهم، أو نزحوا فيها، وهم مضطرون إلى الخضوع لقوانينها. إن هذه الوصمة يجب أن تزول عن الأطراف كلها، لأنها ستحول الشارع المستقبلي إلى شارع عنيف، يعاني أفراده نفسياً واجتماعياً ربما لأجيال، ومن غير زوالها ستعاني الهوية الوطنية أمراضاً جديدة.

لعل أحد الأوهام الرائجة هو أن ثمة فئة محددة أنهت نظام بشار الأسد، وهذا ما يسمى في الأدب بالوهم الرومانتيكي، أي أن يعتقد الفرد، بنية صادقة، أن ما حصل كان بسببه، في حين أن جهة أخرى هي التي رسمت الخريطة له ليحقق رغباتها أو إرادتها، ونجد في مقابل ذلك وهم أن الذين في الداخل خانعون، وأن المعارضة في الخارج هي التي أسقطت النظام، والحقيقة أننا لم نعد نسمع أصوات الائتلاف المعارض وأخبار حراكه ومنصاته منذ وقت طويل، كما أن الذي يعيش في الخارج له مكابداته اليومية، فحياة اللجوء والمنفى تفرض شروطها المفارقة لشروط الوطن، كما يقول كونديرا، ولا يمكن بترها من المعاناة العامة، كما لا يمكن أن يمتلك الفرد إيقاعين، إيقاع البلد وإيقاع المنفى.

ولا يعني ذلك، سواء أكان مختاراً أم مجبراً، أنه مرتاح، أو أنه نسي قضيته، ولكن هذه هي طبيعة الأشياء، كما أن الذي في الداخل يكابد القمع والتجويع والذل والفقر، ونحن نتحدث عن السواد الأعظم، لا عن كومبرادورات الحرب، كما يكابد تهمة العمالة للنظام، على رغم تهديدات فروع الأمن للمواطنين، وتحكم أذناب النظام بهم، وانتشار سياسة الوشايات، وغياب الأمان، أما اللاجئون في المخيمات فلهم قصص أخرى، وأحلام أخرى.

لعل معظمنا كان يدرك أن سقوط النظام مسألة حتمية، وأنه يقوض ذاته بانهيار المجتمع من الداخل، وبانعدام الديناميكية، وبالضغط الخارجي التاريخي للمعارضة، وبتجاهل صوت الداخل، وبتجاهل الدعوات الدولية الأخيرة التركية والروسية، مما حرك: إيران، وروسيا، وتركيا، وإسرائيل، ويمثلون خريطة الطامعين بتقسيم الثروة السورية، ركازها وصناعاتها وزراعتها وإعادة إعمارها، وطبعاً بموافقة أميركية، أمنها السياق الدولي من حرب غزة، إلى مقتل قيادات “حزب الله”، وانسحاب إيران، ليتقدم فصيل منظم ومثابر ومسلح وصبور، ولديه خطة ودعم دولي ليفتح الشام، كما كان يحدث في معظم الفتوحات الكلاسيكية التي حدث بها (ابن الأثير).

يوجد وهم لدى بعض من طبقة معينة، أو من منطقة ما، أو من جيل ينتمي إلى حقبة معينة، يجد السوريين بطبيعتهم علمانيين وليبراليين، وطبعاً هي عَلمانية بفتح العين وليست عِلمانية، ولعل هؤلاء لا يعرفون طبيعة المجتمع السوري المعقدة بحكم امتداد تاريخه، وتعرضه إلى أنظمة حكم متعددة، واستعمارات متعددة، ولعلهم لم يعيشوا في الأحياء العتيقة للمراكز في دمشق وحلب وحمص وحماة، حيث العلاقات المحافظة التي تتمسك برؤيتها الخاصة للدين الإسلامي أو المسيحي، وربما بمظاهره، فتنبذ الاختلاط، وتخفي المحارم، والنساء، والبنات الصغيرات، كما لم يعيشوا في بعض الهوامش حيث ينشأ الخوف من الآخر، ويكون الرد عليه بالتمسك بالانتماء العقدي أيضاً، وقد يتقوقع كل على ملته، ويعد الآخر إما متخلفاً نتيجة مظهره وعاداته، وإما منسلخاً عن الأخلاق نتيجة مظهره وعاداته أيضاً.