جوناثان هولت شانون أنثروبولوجي وروائي وموسيقي أميركي: المشكلة ليست في السوريين بل في جيرانهم

كيف ينظر إثنوغرافي أميركي إلى مستقبل سوريا بعد الأسد

أسامة إسبر

16 فبراير 2025

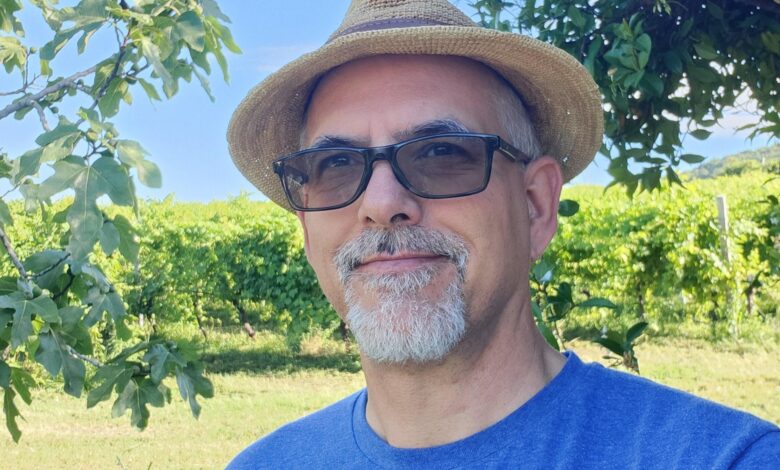

جوناثان هولت شانون أنثروبولوجي وروائي وموسيقي أميركي. حصل على درجة البكالوريوس في الأدب الإنكليزي من جامعة ستانفورد، ثم أكمل دراسته العليا في الأنثروبولوجيا الثقافية بجامعة مدينة نيويورك حيث نال درجة الدكتوراه تحت إشراف فينسنت كرابانزانو وطلال أسعد وجين شنايدر. حصل كتابه ”بين أشجار الياسمين: الموسيقى والحداثة في سوريا المعاصرة“ على جائزة ”مالكولم كير“ لأفضل أطروحة في العلوم الاجتماعية من جمعية دراسات الشرق الأوسط. يركز في أبحاثه على الثقافة في العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مع اهتمام خاص بسوريا وتركيا، والمهاجرين السوريين في أوروبا. بالإضافة إلى كتابه المذكور آنفا الصادر في 2006، صدر له “أداء الأندلس: الموسيقى والحنين في حوض البحر الأبيض المتوسط” (2015)، كما صدرت له رواية قصيرة بعنوان “يوم شتوي في دمشق: قصص سورية” (2012)، تدور أحداثها عشية الثورة في سوريا.

هنا حوار معه حول الموسيقى والحداثة والاستشراق وتوجهات الدراسات الإثنوغرافية والتحولات الفنية في سوريا.

تدرس في أبحاثك كيف يساعد التراث الموسيقيّ السوري في بناء الهويات الحديثة، وتستقصي عوالم السياسة دون أن ينصب تركيزك على السياسة فقط. كيف تختلف مقاربتكَ عما قام به باحثون آخرون درسوا الموضوع؟

إن مقاربتي إثنوغرافية، وأعني بذلك أنها تقوم على التعلم من السوريين من خلال الانغماس في مجتمعهم وثقافتهم، ومن خلال تحدث اللغة العربية واللهجة السورية، ورصد تصرفات الناس، والاطلاع المتعمق على كتب ألفها سوريون. أحاول أيضا أن أكوّن، قدر استطاعتي، رؤية من الداخل. ما دفعني إلى ذلك هو أن معظم الدراسات التحليلية التي تناولت سوريا والعالم العربي اعتمدت على مقاربات أقل انغماسا، اقتصرت على التحدث مع عدد محدود من الأفراد المنتمين إلى النخبة، أو على تحليل وثائق متاحة للعامة ودراسات لباحثين غربيين، في إطار ذلك التراث المميز لما سماه إدوارد سعيد “الطبيعة الاقتباسية للاستشراق” (حيث يستشهد الخبراء الغربيون بأقوال خبراء غربيين آخرين، مما يخلق نوعا من السند المرجعي الشرعي). يحدث هذا بشكل رئيس في العلوم السياسية والمقاربات السوسيولوجية، رغم وجود استثناءات ملحوظة مثل دراسات ليزا ودين حول سوريا، ودراسات جيليان شويدلر حول الأردن. كما يلجأ بعض الباحثين إلى التحليل النصي، كما هو الحال في الدراسات التاريخية والأدبية. بالنسبة إليّ، فإن تعلمي أداء الموسيقى العربية (وبالأخص العزف على العود) ساعدني في فهم كيف يرى الموسيقيون والجمهور السوري هوياتهم الغنية والمتعددة، سواء كانوا حلبيين أو دمشقيين أو سوريين أو عربا أو مسلمين أو مسيحيين، أو كردا. تقدم المقاربة الإثنوغرافية فهما أعمق (في الحالة المثالية) وتقلل استخدام العبارات المبتذلة والصور النمطية التي لا تزال للأسف تهيمن على الدراسات الغربية حول المنطقة.

البعد الإنساني

ذكرتَ أن هدفك هو تسليط الضوء على ”البعد الإنساني لسوريا“، الذي غالبا ما يغفله الباحثون الغربيون. كيف يتحدى هذا المنظور السرديات حول الثقافة السورية؟

كان الباحثون الغربيون في حقل العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية يدرسون سوريا في غالب الأحيان من بعيد لأسباب جلية وهي أن المدخل لدراستها كان محدودا، حتى قبل الثورة، ولأن تعلم اللغة العربية وإتقانها والاطلاع على الفنون والنتاج الثقافي السوري يتطلب كثيرا من الوقت والجهد. لهذا كان من الأسهل التعلم من الكتب مما أدى في النهاية إلى إدامة الصور النمطية (تلك الممارسة الاقتباسية التي ذكرتُها). كانت الفكرة المحورية التي واصلتُ مقاومتها في أبحاثي هي الفكرة القائلة بأن السوريين والعرب بعامة (وأعني بالعرب الذين يسكنون في الأرض العربية، ويمكن أن يشملوا أعراقا أخرى) هم مجرد بيادق سلبية في ألعاب القوة الإقليمية، وليسوا وكلاء فعالين يبدعون طرقهم الخاصة للوجود في العالم، وهي فكرة تجمعها علاقة بتصوراتنا حول ”المشرق“ و”المغرب“، ولكن هذه التصورات لا تعرّفها. أما في كتابتي الروائية فقد أردتُ أن أظهر البعد الإنساني الغني للسوريين، لا أن أضفي عليهم طابعا مثاليا، أو أن أحط من قدرهم، بل أن أظهرهم كإنسانيين على نحو كامل، مثلنا جميعا. وما قمتُ به يجب ألا يُعدّ ثوريا لكنه في الحقيقة كان هكذا، وهذا أمر سبّبَ لي حزنا.

تقول في كتاب “بين أشجار الياسمين: الموسيقى والحداثة في سوريا المعاصرة” إن التركيز على السياسة فقط يبخس حياة سوريا الثقافية حقها ويسهّل شيطنة البلاد. كيف يمكن أن يعيد هذا صياغة الفهم العالمي لسوريا؟

حالما نقبل أن السوريين هم ورثة تراث ثقافي عظيم، ومبدعون لهم حضور في ميدان الثقافة اليوم، نبتعد عن التصوير التبسيطي لهم كأشخاص ببعدين، يحتلون مرتبة أدنى، وبالتالي يحتاجون إلى أن يخلصهم الغرب مما هم فيه. هذه هي “مهمة نشر الحضارة” الكولونيالية في ثوب جديد، خاصة أن التركيز على الإسلام (الآن بعد تعيين أحمد الشرع رئيسا، وهو الذي كان القائد السابق لـ”هيئة تحرير الشام”) أثار رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) الذي هو شكل من أشكال العنصرية الموجهة ضد المسلمين. نعم، هناك أعمال عنف ارتكبها مسلمون في سوريا والعراق وفي أمكنة أخرى، لكن هناك أيضا أعمال عنف ارتكبها مسيحيون ويهود وهندوس وبوذيون في العقود الأخيرة، وهي في الحقيقة أكثر مما ارتكبه المسلمون. لكننا لا نستطيع التحدث عن رهاب البوذية، على سبيل المثل، أو رهاب المسيحية، لكن الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية عملتان شائعتان في الغرب. بالتالي، إن حقيقة أن غالبية سكان سوريا المعاصرين مسلمون تعني أنها ستشيطن آليا. وهذا ما حدث في مصر حيث يعجب الجميع بالحضارة المصرية القديمة وإنجازاتها العظيمة، في حين يقللون شأن المصريين المعاصرين، ويصنفون على أنهم “متخلفون ومنحطون”، أو يعدّونهم عديمي القيمة، بل ينظرون إليهم أحيانا كأطفال أو سذج أو مخادعين وفقا للصور النمطية التقليدية التي وضعها المستشرقون، والتي لا تزال للأسف تجد طريقها إلى الكتابات الشعبية، وحتى إلى الدراسات الأكاديمية عن مصر.

مقاومة الموسيقى العربية

غالبا ما ينتقد الباحثون الإسراف العاطفي في الموسيقى العربية لكنك تدافع عن دور العاطفة، وتعدّها مقاومة ضد التأثير الثقافي الغربي وفساد الدولة العلمانية في آن. كيف تنظر إلى العاطفة في الموسيقى كشكل من أشكال المقاومة؟

نميل في الغرب إلى فهم الذات الحديثة باعتبارها عقلانية، وأن هذه العقلانية تسمح بالمشاركة المتساوية في المجال العام (هذه مقاربة هابرماس وآخرين). كانت نظريات معرفة التنوير الأوربي تعدُّ العاطفة غير عقلانية، ويجب أن تبقى خاصة كمثل الدين (يمكنك أن تذرف دمعة محتشمة أثناء أداء مؤثر على الأرغن، لكن البكاء علنا معيب). في سوريا وجدتُ أن كثيرا من الناس لا يتقبلون حالتهم العاطفية فحسب بل يحتفون ويفتخرون بها أيضا.

من منا لا يرغب في التأثر بالفن؟ ومن منا لا يرغب في أن تؤثر مشاعر متولدة عن الطرب على تقديره وتذوقه للموسيقى والشعر؟ والسؤال الأهم: ما تأثيرات تلك الحالة العاطفية الأشمل، أو الانفعال العاطفي، على الثقافة العامة، وعلى مفاهيم الذات والجماعة والأمة؟ إن تبني العاطفة بهذه الطريقة، على الأقل في السياقات الجمالية، يساعدنا في فهم كيف تؤثر بشكل كبير في الصلات والعلاقات الحميمة اليومية، وأيضا كيف تساهم في تمكين الإنسان من ابتكار طريقة مختلفة للتعبير عن حداثته. وهذا هو العنصر الرئيس في “مقاومة” الفكرة الغربية المهيمنة للعقل العقلاني، وهو محوري للدولة الحديثة والمجال العام. إنه حداثة مضادة، أو بديل للحداثة الغربية. ومن المفارقات أن الانفعالات والعواطف تظل بارزة في الغرب، ولكنها غالبا ما تُعَدّ مصدرا للإحراج، إلا في المناطق الجنوبية القريبة من البحر الأبيض المتوسط، حيث تسود نظرة غير أنغلوساكسونية كما يتضح في أعمال المفكر الإيطالي فرانكو كاسانو وآخرين. وليست هذه مصادفة، لأن مناطق مثل جنوب إيطاليا واليونان وإسبانيا وغيرها تجمعها صلات قوية بالعالم العربي، ولا سيما بلاد الشام، في مجالات مثل الموسيقى وفن الطهي واللغة والحياة العامة. إنها بيئة ثقافية مشتركة.

حلب والموسيقى

تركّز على حلب وتراث “الوصلة” فيها في كتابك “بين أشجار الياسمين: الموسيقى والحداثة في سورية المعاصرة”. لماذا اخترتَ حلب، وما الذي شدّك للتركيز على “تراث الوصلة”؟

حلب مشهورة بكونها مهدا للموسيقى السورية والعربية، وكانت مركزا اقتصاديا وسياسيا ودينيا وفكريا لعدة قرون. تطورت ثقافتها الموسيقية وفن الطهي فيها إلى أشكال رفيعة، ويمكن وصفها بشكل أدق بأنها عثمانية في جوهرها أكثر منها عربية بالمعنى الضيق. كما أن معظم كبار الموسيقيين السوريين ينحدرون من حلب، وقد زارها العديد من الفنانين العرب العظام على مر العصور، بدءا من سيد درويش مرورا بمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهم من الأسماء اللامعة. إن تراث الوصلة هو أساس الموسيقى الحضرية التقليدية في المنطقة كلها، وعلى عكس ما حدث في مصر على سبيل المثل، فإنه بقي تراثا حيا حتى أثناء الثورة، ولكن بين السوريين في الشتات (وإن كان بشكل أقل). حلب، بالنسبة للموسيقى العربية، هي حقا أم الدنيا، ولهذا كانت وجهتي الطبيعية لدراسة هذا الفن. وما فاجأني بعد عودتي من حلب هو أنني اكتشفتُ أن جدة أمي (أم والدتها) كانت من حلب. وحين أخبرتُ أصدقائي بذلك لم يبدوا أي تعجب وقالوا لي: “إن حلب تجري في دمي!” الله أعلم!

كيف ترى مستقبل الفنون في سوريا، في ضوء التحولات الأيديولوجية التي تلت سقوط نظام الأسد؟

أعتقد أن مستقبل الفنون في سوريا واعد، خصوصا الفنون “القادرة على التنقل” كالشعر والموسيقى وفن الطهي (الطهي السوري هو فن قائم بذاته)، وهذا ينطبق على الفنون البصرية والمسرح. إن الفنانين السوريين مبدعون على غرار نظرائهم في العالم، ولديهم قدرة مذهلة على الصمود. من المرجح أن سنوات الديكتاتورية والرقابة ساعدت في صقل مهاراتهم بشكل يفوق الفنانين في الغرب. لكن قلقي الوحيد هو على الموسيقى، وذلك لأن معظم المعلمين القدامى رحلوا، ولم يعد الشبان يملكون البنية التحتية الاجتماعية والمادية كي يعاودوا إحياءها.

إن الموسيقى تعيش في الأداء وكتراث شفوي، ولا تستطيع المعاهد الموسيقية أن تفعل الكثير، وهي لا تفعل ذلك على النحو اللائق في كثير من الأحيان. والجدير بالذكر أن أفضل الفنانين الموسيقيين السوريين لم يدرسوا في المعاهد الموسيقية قط، بل تعلموا بشكل تقليدي، أو من خلال نقابة الفنانين. وإذا لم يتمكن أحد من المساعدة في إعادة تشكيل مثل هذه البيئات الأكثر تقليدية (النوادي، والسهرات، والتعلم غير الرسمي، وما إلى ذلك)، فإن الأمر سوف يشكل تحديا. علاوة على ذلك، لا يمكننا أن نتوقع أن تظل الموسيقى السورية عالقة في الماضي. لقد بشرت الثورة السورية بأشكال وتجارب جديدة وأصوات جديدة، ونحن بحاجة إلى احتضانها أيضا وعدم توقع أن يعود الموسيقيون الشبان إلى ديارهم ويعزفوا الأغاني القديمة فقط.

فكرة الحداثة

من نقاط قوّة كتابك “بين أشجار الياسمين” هو التعمق في دراسة فكرة الحداثة. كيف تعرّف الحداثة في السياق السوري، وما الدور الذي تلعبه الموسيقى في اعتناق أو مقاومة هذا المفهوم؟ وكيف تختلف رؤيتك للحداثة عن رؤية أدونيس بما أنك انتقدتَ مقاربته في كتابك؟

كما أشرتُ أعلاه، إن دراستي للحداثة في سوريا قبل الثورة تكشف دور العاطفة والوجدان في ابتكار ذوات حديثة. وبدلا من أن تُعدّ الحالة الانفعالية العاطفية عائقا أمام التقدم كما ادعى عديدون، ومن بينهم جورج طرابيشي وأدونيس، فإنها بالنسبة لي تشكل حجر الزاوية. صحيح أن خطر “الاعتماد المزدوج” (على الماضي العربي المجيد والحاضر الغربي)، الذي أشار إليه هؤلاء الكتاب، لا يزال قائما، إلا أنني اكتشفتُ أنه، باستثناءات قليلة، معظمها من النخبة السورية، كان هناك إعجاب بالماضي والحاضر الغربي، مترافق بالتزام قوي بالحداثة السورية/العربية التي تطورت بالتوازي مع الغرب وفي علاقة تفاعلية معه. أستخدم استعارة جلسة العزف الجماعي الارتجالي في موسيقى الجاز لتوضيح هذه الفكرة: اليوم، يقدّم الغرب اللحن الرئيس والإيقاع (وأشكاله المعيارية في الاقتصاد السياسي، ناهيك عن هيمنة نظامه الرأسمالي)، لكن العرب وآخرين مثل أبناء جنوب آسيا، والعديد من الأفارقة، والأميركيين اللاتينيين، يتبنون هذه الألحان الأساسية، ويضيفون إليها، ويبتكرون نسخا بديلة مترابطة وجذابة. ويبدو أن “الفرقة الأساسية” تنوجد الآن بشكل أكبر في الصين. ولا يزال من غير الواضح أي نوع من “جلسات العزف الجماعي” سيكشف عنه القرن الحادي والعشرون، وما الأدوار التي ستلعبها الثقافات والمجتمعات الإقليمية المختلفة في هذا السياق. أعتقد أن أدونيس يدرس بعمق تفاصيل المأزق العربي في كتابه “الثابت والمتحول”، لكنه يتبع منهجا أدبيا وفلسفيا، بينما أتبع أنا منهجا أكثر ارتباطا بما يسميه الأنثروبولوجيون “الناس الحقيقيين الذين يفعلون أشياء حقيقية”، وهذا فرق جوهري.

موسيقى الأندلس

يُنْظر إلى الموسيقى الأندلسية كرمز لتراث ثقافي مفقود. كيف يشكّل هذا الحنين إلى الأندلس الهوية المعاصرة في العالم العربي؟ وكيف يتقاطع الحنين إلى لحظة تاريخية سابقة مع الأشكال الحديثة للهوية، خصوصا بالنسبة الى الأجيال الشابة من الموسيقيين؟

أعتقد أنه في غياب مستقبل مطمئن (خاصة إذا أخذنا في الحسبان النظام الديكتاتوري السابق والثورة والحرب والتهجير، إلخ) يصبح للماضي قيمة خاصة. كانت الأندلس من أهم أحجار الزاوية في الهوية العربية السورية لأسباب عديدة، منها الارتباط الأموي بالأندلس، والشعور العام بأنها كانت “عصرا ذهبيا” مجيدا من الإنجازات “العربية”، وهذا يتجاهل بالطبع التناقضات التي رافقت العصور المختلفة في الأندلس، والإسهامات المهمة لغير العرب في ثقافتها.

بشّرت الثورة السورية بأشكال وتجارب جديدة وأصوات جديدة، ونحن بحاجة إلى احتضانها

ونظرا لأن الوصلة في حلب تُعرف أيضا باسم وصلة الموشحات، ولأن هذه الموشحات نشأت في الأندلس كما هو معروف، فإن الموسيقيين في حلب لديهم رابط موسيقي وثقافي قوي بالأندلس، حتى أن البعض يزعم أن حلب أصبحت حارسة للتقاليد الأندلسية بعد سقوط غرناطة، وهذا أمر قد يعترض عليه المغاربة والجزائريون والتونسيون. ولم أتفاجأ حين وجدتُ أن الموسيقيين الأكبر سنا، والأكثر شهرة، يستعينون بالتراث الأندلسي في تقديم أنفسهم، فهذا التراث المرموق يضفي هيبة على من يحملونه. ما أدهشني هو كيف يستحضر الشبان السوريون، الذين لم يكونوا موسيقيين بالضرورة، التراث الأندلسي بكل حيوية، الى درجة أنهم يغنون الموشحات الشهيرة مثل “جادك الغيث” و”أيها الساقي”، وكلاهما من أشهر أغاني صباح فخري.

هذه الأغاني تستند إلى شعر أندلسي، ولكنها تُقدَّم بدمج عناصر موسيقية جديدة أو ترتيبات معاصرة، مما يضيف إليها بعدا حديثا. علاوة على ذلك، يعزف الموسيقيون الشبان السوريون اللاجئون في إسطنبول بعضا من هذه الموشحات، ولكن الأهم من ذلك هو أن إحدى الفرق الموسيقية اختارت لنفسها اسم “فرقة الأندلس”، لما يضفيه هذا الاسم من قيمة تراثية. كما أن المطعم الذي يعزفون فيه، والذي أسسه سوريون، يدعى الأندلس. وهكذا، ولعدة أسباب، ظل التراث الأندلسي حيا وقويا، يُستَخدم بحنين كحلقة وصل مع ماض مجيد في أوقات تفتقر فيها المنطقة للأمان، ويُعد أيضا بشكل تلقائي نوعا من الضمان للشرعية وربما الجودة في الحاضر.

درستَ كيف تعمل الموسيقى كأداة للمقاومة، أو الصمود في وجه القمع السياسي. كيف تستطيع الموسيقى، وخاصة أشكالها التقليدية، كمثل الموسيقى الأندلسية أو الموسيقى السورية، أن تولّد إحساسا بالهوية في ظروف المنفى السياسي، والحرب أو النزوح؟

إن الموسيقى عمل تشاركيّ، ولهذا هي قادرة على جمع الناس معا ليواجهوا مظالم الحرب والمنفى ويستمتعوا بحفلات الزفاف واحتفالات أخرى. وحين تترافق الموسيقى مع الرقص والدبكة تولّد إحساسا بالجماعة وتعاود توليده. ويُعدّ هذا المظهر الثاني جوهريا خاصة في أوضاع المنفى حين وجد السوريون أنفسهم في أراض أجنبية، وكانوا أحيانا عرضة للتمييز العنصري وللعنف (في تركيا، وأيضا في ألمانيا وأمكنة أخرى). ويمكن أن تلعب الأغاني القديمة دورا في تذكير السوريين المنفيين بماضيهم، ولو على نحو مؤلم. لقد أسرّ لي موسيقي أنه واجه صعوبة شديدة في الغناء، أو حتى في الاستماع الى الموسيقى في المنفى، لأنها تذكره بالأوقات السعيدة الماضية قبل أن يشرده الصراع هو وأسرته. اكتشفتُ أيضا أن العديد من الفنانين الشبان قد تحرروا بالفعل من التقاليد التي نشأوا عليها، وبدأوا في استكشاف أجناس جديدة مثل الموسيقى الإلكترونية، والجاز، والراب. وقد وفّر لهم المنفى فرصة لإعادة تصور هويتهم وإحساسهم بالانتماء. أما الأغاني القديمة، فقد أصبحت بالنسبة لهم عبئا. ومن الإنصاف القول إن الفنانين الشبان، الذين يفتقرون إلى المعرفة العميقة، أو التدريب الكافي في الموسيقى السورية التقليدية (بما في ذلك الموشحات الأندلسية)، قد يواجهون صعوبة في الحفاظ على هذا التراث. في المقابل، يستغل البعض التراث لخدمة أغراضهم الشخصية بطريقة شبه استشراقية من أجل تقديم أنفسهم كموسيقيين شرقيين أو عرب، مع إضافة الطربوش وغيره من الرموز المميزة، مما يتيح لهم الاستفادة المادية من هذا التراث. ولذلك، يبقى الوضع معقدا. في النهاية، تظل الموسيقى وفن الطهي من أقوى وسائل التواصل مع المجتمع وبناء هويته، وهو أمر ينطبق أيضا على الشعر، رغم أنه قد يكون أقل انتشارا.

عشتَ في سوريا، وصادقتَ كتابا وشعراء وموسيقيين ورسامين مثل فاتح المدرس. كيف ساعدتك هذه الصداقات في فهم ما تدعوه في كتابك “البعد الإنساني” لسوريا؟

كنتُ سأعجز عن كتابة أي شيء ذي قيمة عن سوريا لولا تلك الصداقات الحميمة التي نشأت بيني وبين العديد من الأشخاص. فقد ساعدتني شخصيات بارزة مثل الفنان فاتح المدرس، والموسيقيّ الشهير عبد الفتاح سكر، وعادل زكي، مالك محل أشرطة الكاسيت “شام دان” سابقا، وبالطبع أستاذي الكبير محمد قدري دلال، في الحصول على مدخل إلى جوانب من الحياة الثقافية السورية لم يحظ به معظم الأجانب. منحتني الساعات التي قضيتها في استوديو فاتح المدرس في دمشق، واللحظات التي قضيتها مع عبد الفتاح، وتبادل القصص والأشرطة مع أبو مازن في “شام دان”، والمحادثات الليلية مع المخرج سمير ذكرى، فضلا عن الأشهر المتواصلة من دروس العزف على العود مع دلال، اطلاعا فريدا على الثقافة السورية يتجاوز الصور النمطية السطحية. يهدف الأنثروبولوجيون إلى فهم نسيج الحياة اليومية وتعقيدها، ولقد حقّقتُ هذا الهدف من خلال هذه الصداقات وصداقات أخرى. ويجب أن أضيف أن الوقت الذي أمضيته مع الفنانة التشكيلية هالة الفيصل فتح لي أبوابا كثيرة خارج عالم الموسيقى وأغنى تجربتي بشكل لا يقاس. لقد بيّن لي الفنانون السوريون ليس فقط ما يعنيه أن تكون سوريا بل ما يعنيه أيضا أن تكون إنسانا لأنني تعلّمتُ منهم الكثير عن نفسي.

ألّفتَ قصصا تدور أحداثها في سوريا عشية بداية التحولات الثورية في آذار ٢٠١١ بعنوان “يوم شتائي في دمشق: قصص سورية”. ما نوع القصص التي يرويها الكتاب، وكيف تتقاطع مع حياتك في هذه المدينة؟

بدأ الكتاب في الحقيقة كمدونة. وحين اندلعت الثورة السورية في 2011 شعرتُ بأن الصحف الأميركية والبريطانية لا تعبّر عن إنسانية السوريين. كان كل ما تحدثت عنه الصحف هو الحوكمة والاستراتيجيا والأهداف النهائية وما شابه ذلك. وتُرك الناس الحقيقيون خارج الصحافة. فخطرت لي فكرة كتابة قصة قصيرة كل أسبوع ونشرها في مدونة. كنت أكتب يوم الخميس حين يذهب ابني إلى درس الفرنسية ثم أراجع القصة وأنشرها في صباح يوم الجمعة، وهكذا صار الأمر نوعا من الطقس. في النهاية، أدت القصة الأولى إلى الثانية، التي بدورها قادت إلى الثالثة، لتتداخل جميعها وتتحول إلى قصة واحدة تمتد عبر ٢٢ حلقة مختلفة. تدور أحداث القصص عشية الثورة، وتسلط الضوء على تعقيدات الحياة اليومية في دمشق في يوم شتوي، من خلال عيني وأذني مواطن أميركي في دمشق ليس أنا تماما، ولكن العديد من تجارب الشخصية مبنية على تجارب مررتُ بها أو سمعتُ عنها. وبعد أن أنهيت المدونة سألني أحدهم إن كنت أخطط لتحويلها إلى كتاب وهكذا أمضيتُ عدة أشهر في مراجعتها ثم صدر الكتاب. كانت الكتابة ممتعة وكان لدي جمهور مدونة يتألف من 3000 قارئ. وقرئ هذا الكتاب على الأرجح أكثر من كتبي الأكاديمية. كنتُ أخطط لكتابة ثلاثة أجزاء تكميلية، واحد لكل من أيام فصول الربيع والصيف والخريف، لكن الأحداث في سوريا اتخذت منعطفا قاتما إلى حد ما، ورغم أنني قمت بوضع مخطط القصة وكتابة أجزاء من الجزء التالي (الربيع)، إلا أنني لم أكن متأكدا حتى وقت قريب من قدرتي على إنهاء العمل. ومع الأحداث الأخيرة، أتاني الإلهام للعودة إلى الكتابة ومعرفة ما يمكنني القيام به.

لا شك أنك تتابع الأنباء عن سوريا، هل لديك تصور عن المستقبل وكيف سيؤثر التغير الجديد بالفنون؟

أحتفظ بتفاؤل حذر في شأن سوريا، فالشعب السوري متعب من الصراع. شهد السوريون تاريخا طويلا من التعايش المشترك بين الأعراق والطوائف، امتد من الحياة اليومية إلى أعلى مستويات الحكومة، وذلك على الأقل قبل عام 1970. يُعرف السوريون بكرمهم وإبداعهم، وهم دائما يسعون نحو المستقبل. وإذا تمكن القادة الجدد من ضبط العناصر التي تسعى للانتقام، والانتقال إلى حكومة تمثيلية وإقرار دستور شامل في الأشهر أو السنوات المقبلة (على الرغم من أنه من الواضح أن هذا سيستغرق وقتا)، أعتقد أن السوريين سيكونون قادرين على تحقيق تقدم. إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في السوريين أنفسهم، بل في جيرانهم. تدخّل الأتراك في الشؤون السورية لعقود، وكذلك الإسرائيليون والإيرانيون. ثم ماذا ستفعل الحكومة الأميركية بعد وصول مهرج انعزالي إلى البيت الأبيض؟ ربما تكون هذه فرصة للقوى الإقليمية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لتلعب دور الوسيط النزيه في مسعى للتغيير، من خلال تقديم ضمانات مالية ودعم ديبلوماسي. وأتمنى أن تتعلم القيادة الجديدة الدروس المستفادة من تجارب مصر وتونس في سعيها لبناء سوريا جديدة.

المجلة