سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 18 شباط 2025

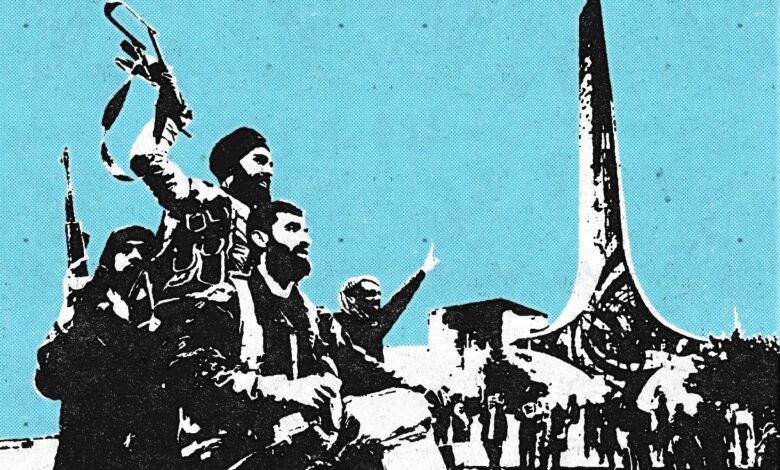

حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————————

إعادة بناء سورية من الثورة إلى التجديد/ أحمد داود أوغلو

18 فبراير 2025

مضى شهران على سقوط نظام بشّار الأسد الذي اشتُهر بجرائمه ضد الإنسانية. وبعد المعاناة والتضحيات الهائلة، حان الوقت للانتقال من المرحلة الاحتفالية للثورة السورية إلى مرحلة إعادة البناء الاستراتيجي، أي بناء سورية الجديدة منارة للسلام والاستقرار في المنطقة. وفي حين أن الثورات بطبيعتها تمثل تحدّياً، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في معالجة قضايا ما بعد الثورة وبناء نظام عادل ومستقرّ لشعب دفع ثمناً باهظاً من أجل الحرية.

وبصفتي صديقاً ومؤيداً لسورية منذ زمن طويل، حيث تابعت من كثبٍ تطوّراتها عقوداً، فإنني أقدّم رؤيتي وتوصياتي للإدارة الجديدة بقيادة السيد أحمد الشرع، وكذلك للقادة الإقليميين والدوليين، إذ إن نجاح سورية في الانتقال من حالة الثورة إلى تشكيل إطار سياسي مستقرّ لن يؤمّن مستقبلها فحسب، بل سيجلب الاستقرار للمنطقة بأسرها. وعلى العكس من ذلك، قد يؤدّي الفشل في القيام بذلك إلى الفوضى والتدخل الأجنبي والحروب بالوكالة وصعود الإرهاب.

وتتطلب إعادة بناء سورية إلى تناول سبع ركائز أساسية لبناء نظام وطني جديد. الانسجام الثقافي والسياسي: المواءمة بين المواطنة والهوية الوطنية. إعادة التأهيل الاجتماعي: معالجة الصدمة العامة والأضرار وإعادة إدماج اللاجئين. الأسس الجيوسياسية: الموازنة بين الجغرافيا والأمن والاستقرار الوطني. التنمية الاقتصادية: معالجة الإنتاج والتوظيف والحد من الفقر. الشرعية الدستورية: ضمان الحرية والأمن والعدالة. التماسك المؤسّسي: بناء القوة الهيكلية والتنظيمية. التكامل العالمي والإقليمي: تعزيز العلاقات والفعالية الدولية.

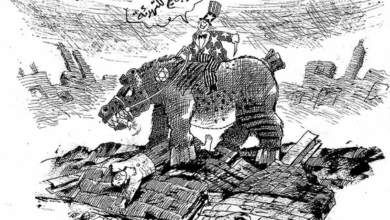

يمثل كل عنصر من هذه العناصر تحدّياً واضحاً لإعادة بناء سورية دولة قومية. في الواقع، تواجه اليوم كل دول الشرق الأوسط تقريباً تحدّيات مماثلة بصفتها منطقة مجزّأة بسبب خريطة “سايكس بيكو” التي رسمتها القوى الاستعمارية البريطانية والفرنسية عام 1916، والتي تمزّقت أكثر بسبب إنشاء إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية، وانقسمت خلال الحرب الباردة، واهتزّت بسبب الربيع العربي.

الانسجام الثقافي والسياسي: المواءمة بين المواطنة والهوية الوطنية

يتمثل أحد التحدّيات الرئيسية في بناء مجتمع متماسك وشامل في الفترة الانتقالية في المواءمة بين الهويات الثقافية والسياسية المتنوعة تحت إطار موحّد للمواطنة. وتتطلّب هذه العملية الاعتراف بالطبيعة التعدّدية للمجتمع واحترامها مع تعزيز الشعور المشترك بالانتماء والهوية الجماعية المتجذرة في الحقوق والمسؤوليات المتساوية.

ولتحقيق ذلك، من الضروري إنشاء آلياتٍ تحمي التنوّع الثقافي والتعدّدية السياسية مع تعزيز الحوار والمصالحة بين مختلف الطوائف. وينبغي أن تؤكّد السياسات مبادئ المساواة وعدم التمييز والشمولية، بما يضمن عدم شعور أي مجموعةٍ بالتهميش أو الإقصاء من الهوية الوطنية. ويجب أن تشمل عملية المواءمة أيضاً إصلاح الأطر القانونية والمؤسّسية لتعكس قيم المواطنة بدلاً من التقسيمات الطائفية أو العرقية. ويمكن أن يلعب التعليم والإعلام ومبادرات المجتمع المدني دوراً محورياً في غرس ثقافة الوحدة والاحترام المتبادل، وإرساء أسس لمستقبلٍ مستقرٍّ وديمقراطي.

هناك حقيقة تاريخية واضحة يجب أن يعترف بها كل من يحاول إقامة نظام سياسي في المنطقة أو الحفاظ عليه: إن منطقة الشرق الأوسط هي إحدى المناطق التي ينعكس فيها التنوع الثقافي للبشرية بشكل عميق على مسرح التاريخ. ولا يمكن للدول غير القادرة على المواءمة بين الهويات الثقافية والسياسية أن تحافظ على وجودها مهما كانت قوتها العسكرية. فانهيار كل من نظام البعث/ صدام في العراق، ونظام البعث/ الأسد في سورية نابعٌ، في المقام الأول، من اعتمادهما على التضامن الطائفي داخل الأيديولوجيا البعثية، الأمر الذي أعاق تطوير حسّ المواطنة المشتركة.

القضية الأكثر إلحاحاً وأساسية في سورية اليوم هي الشروع الفوري في عملية مصالحة وطنية شاملة، تهدف إلى تعزيز الشعور المشترك بالهوية. ولا يمكن تضميد الجراح التي سبّبتها ديكتاتورية نظام “البعث” الذي كان يمثل أقلية في نظام البعث الدكتاتوري، ومعالجة الآثار السلبية للتحوّلات الديمغرافية الناجمة عن النزوح الداخلي والخارجي خلال الحرب الأهلية، وتمكين السكّان من العودة إلى مناطقهم، إلا من خلال جهد مصالحة وطنية شاملة.

ويجب استخلاص الدروس المستفادة من النماذج السياسية الإثنية الطائفية التي شهدها لبنان والعراق، ولا سيما من الانقسامات الإثنية السياسية وعواقبها في عراق ما بعد صدّام حسين. ومع ذلك، يجب ألّا يكون البديل عن ديكتاتورية الأقليات هيمنة الأغلبية أو الهياكل السياسية القائمة على الفصل العرقي أو الطائفي.

ومن شأن تشكيل مجلس مصالحة وطنية واسع وشامل وتشاركي، قادر على تمثيل جميع الطوائف العرقية والطائفية والدينية في سورية (مثل العرب والأكراد والتركمان والسنة والعلويين والدروز والمسيحيين) أن يقلل من الاضطرابات الاجتماعية المحتملة، ويضمن السلم المجتمعي. وخلال هذه العملية، يجب عدم إقصاء السوريين العلويين أو إخضاعهم لإجراءات انتقامية بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. إن مبادرات مثل جمع قادة من مختلف الجماعات الدينية لجهود المصالحة المحلية، كما حدث في اللاذقية في الأيام الأولى للإدارة الجديدة، لها أهمية حاسمة في تجاوز هذه الفترة الحساسة.

علاوة على ذلك، من شأن مشاركة الطائفة الدرزية في السويداء التي دعمت الثورة، وممثلي المسيحيين في جميع أنحاء سورية في جهود المصالحة الوطنية أن يعزّز الثقة الاجتماعية. كما أن من شأن دمج الأكراد والتركمان في شمال سورية في النظام وضمان الدمج الكامل للمناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الإدارة الجديدة باعتبارها مكونات متكاملة أن يتصدى لمحاولات تقسيم سورية.

إعادة التأهيل الاجتماعي: معالجة الصدمة العامة والأضرار وإعادة إدماج اللاجئين

من أكثر العناصر أهمية وإلحاحاً في العملية الانتقالية ضمان العودة إلى ظروف معيشية طبيعية تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان الذين عانوا صدمات نفسية واجتماعية عميقة خلال أكثر من نصف قرن من حكم الأسد و13 عاماً من الحرب الأهلية. ويجب إيلاء اهتمام خاص لإعادة تأهيل النساء الأرامل اللواتي فقدن أحباءهن والأطفال اليتامى والسجناء الذين أمضوا سنوات في المعتقلات، فضلاً عن إعادة توطين اللاجئين الذين أُجبروا على ترك منازلهم. ولهذه الغاية، ينبغي إنشاء “مؤسّسة إعادة التأهيل البشري وإعادة التوطين”. ويمكن تمويل هذه المؤسّسة من خلال التعويضات التي يتم جمعها من ثروات أفراد النظام، بما فيهم عائلتا الأسد ومخلوف، اللتان تتحمّلان مسؤولية إلحاق هذه المشاق بالشعب السوري.

وفي هذا السياق، سيكون تيسير عودة اللاجئين السريعة مع تمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة عاملاً رئيسياً في بناء الثقة في الإدارة الجديدة في الفترة الانتقالية. كما ينبغي إعلان بطلان جميع القرارات التي اتّخذها النظام السابق، والتي انتهكت الحقوق القانونية الشخصية وحقوق الملكية للّاجئين الذين أجبروا على مغادرة بلدهم أو مدنهم، مع تمكين اللاجئين من العودة إلى مساكنهم الأصلية وتقديم الدعم الخاص عند الضرورة لضمان إعادة إدماجهم، بما في ذلك إعادة توظيفهم في وظائفهم السابقة.

المكون الجغرافي للنظام الوطني: الأسس الجيوسياسية والأمن

عندما أقوم بتحليل استراتيجية دولة ما، غالباً ما أضع نفسي مكان صانع سياسات تلك الدولة، وأتساءل: “ما الذي أوصي به إذا كنت سأقوم بصياغة عمق استراتيجي لهذا البلد”؟. من خلال هذا المنظور، تشكّل السمات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية والجغرافية الثقافية لسورية هيكلية استراتيجية أقرب إلى عمود فقري وجناحين.

العمود الفقري لهذا الإطار هو المحور الشمالي- الجنوبي، الذي يمثله ممرّ حلب- حماة- حمص-دمشق- درعا. وتشكل المنطقة الساحلية الشامية الجناح الأول الذي يربط سورية بشرق المتوسّط، بينما تشكّل المنطقة الواقعة شرق الفرات جناح بلاد ما بين النهرين. وتحظى السيطرة على العمود الفقري بين الشمال والجنوب بأهمية بالغة، لأنها تؤثّر بشكل مباشر على الحكم في سورية. وقد كان سقوط إدلب وحلب إيذاناً بتآكل هذا العمود الفقري الاستراتيجي، الأمر الذي ساهم، في نهاية المطاف، في انهيار نظام الأسد.

ومع ذلك، إذا بقي جناحا بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين منفصلين سياسيّاً واقتصاديّاً وثقافيّاً عن العمود الفقري، فإن سورية تخاطر بفقدان منفذها البحري إلى الغرب، وتعريض وحدة أراضيها في الشرق للخطر. يجب مقاومة الجهود الرامية إلى تفتيت سورية، على غرار استراتيجية “فرّق تسد” التي نفذتها القوى الاستعمارية الفرنسية على شكل مناطق حكم ذاتي، سنّية وعلوية ودرزية، بالنظر إلى عودة الأطماع الاستعمارية الجديدة بشكل مختلف، ولا سيما التي تتمحور حول أمن إسرائيل.

هذا الإطار الجيوسياسي حاسم لأمن سورية الداخلي وعلاقاتها في المنطقة. وعندما يندمج هذا الإطار في نظام سياسي متماسك، يمكن أن يحوّل سورية إلى قوة إقليمية كبرى. ورغم ذاك، إذا أسيء التعامل معه، يمكن أن تصبح سورية مصدراً للصراع الداخلي والتوترات الإقليمية.

وتتمثل الأولوية الفورية في توحيد العمود الفقري والأجنحة تحت هيكل أمني واحد داخل الجيش الوطني السوري، من خلال دمج جميع الفصائل من خلال برامج فعّالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. ويجب أولاً تنظيم مجموعات المعارضة من مختلف المدن إلى جانب العسكريين الموالين لها في قوة منسقة، ثم إضفاء الطابع الرسمي عليها في نهاية المطاف ضمن تسلسل هرمي عسكري. وهذه الخطوة ضرورية لبناء الثقة العامة وحماية وحدة سورية وسلامة أراضيها. علاوة على ذلك، من الضروري أن تقطع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، وتندمج في هذا الإطار الأمني المركزي، فالتحدّي المتمثل في توحيد جهاز أمني وطني في بيئة ما بعد الصراع، حيث تهيمن الفصائل المليشياوية موثق بوضوح في تجربتي لبنان والعراق.

وبعيداً عن الأمن الداخلي، هذه البنية الجيوسياسية محورية في علاقات سورية الإقليمية، فالعمود الفقري الشمالي- الجنوبي يربط سورية بأوروبا والبحر الأسود عبر تركيا، ويمتد أيضاً إلى شبه الجزيرة العربية والخليج عبر الأردن. وفي الوقت نفسه، تشترك مع تركيا والعراق في عمق بلاد ما بين النهرين، وتشترك مع تركيا ولبنان وفلسطين والأردن في عمق شرق المتوسط – المشرق العربي عبر تركيا ولبنان وفلسطين والأردن ثم مصر.

في عام 2010 قبل اندلاع الحرب الداخلية، كان هدفنا الأساسي في تركيا إطلاق مبادرات مثل الحوض الاقتصادي لبلاد الشام (تركيا- سورية- لبنان- الأردن) واتحاد بلاد ما بين النهرين (تركيا- سورية- العراق). كانت هذه المشاريع تهدف إلى استعادة الأحواض الطبيعية التي عطّلتها اتفاقية سايكس بيكو، وإعادة بناء علاقات اقتصادية وثقافية سلمية عبر المناطق التي قسمتها القوى الاستعمارية بشكل مصطنع.

التنمية الاقتصادية: معالجة قضايا الإنتاج والتوظيف والحد من الفقر

في ظل الظروف الاقتصادية المتردّية التي تمرّ بها سورية، يطالب الشعب السوري بإلحاح بالحصول على الضروريات الأساسية، مثل المأوى والغذاء، من الإدارة الجديدة. ومع ذلك، وبعيداً عن جهود الإغاثة الفورية، يحتاج الاقتصاد إلى استراتيجية إصلاح طويلة الأجل للتعافي. يجب أن تركز المرحلة الأولى من إعادة التأهيل الاقتصادي على: إطلاق التعبئة الاقتصادية لمكافحة الانهيار والفقر من عهد “البعث”. استعادة الأصول التي نهبتها عائلتا الأسد ومخلوف. التقدّم بطلب إلى الأمم المتحدة والدول المعنية لرفع الحظر المفروض على سورية. تشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة وإيجاد فرص استثمارية. إنشاء صندوق بمساهمات دولية، خاصة من البنك الإسلامي للتنمية، لإعادة بناء البنية التحتية المنهارة في البلاد. إعطاء الأولوية لإحياء الزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة.

من شأن إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية طارئة وواضحة أن تولّد دعماً شعبياً، وتضع الأساس للسلم الاجتماعي. وترتبط التنمية المستدامة للاقتصاد السوري على المدى الطويل ارتباطاً مباشراً بالخصائص الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية المذكورة سابقاً، فالعناصر الرئيسية التي توفر لسورية مزايا تنافسية نسبية، ويمكن أن تضخ الحيوية في اقتصادها، ترتبط ارتباطاً جوهرياً بموقعها الاستراتيجي والجغرافي الاقتصادي . موقع سورية الاستراتيجي مزايا كبيرة للنمو الاقتصادي المستدام. ويمكن للعناصر الرئيسية التالية أن تنعش الاقتصاد:

– الممرّ اللوجستي الاقتصادي: تقع سورية على طول الممر اللوجستي الأمثل الذي يربط شبه الجزيرة العربية والخليج بالبحر الأبيض المتوسط عبر الطرق البرّية، وعبر تركيا، إلى أوروبا. ومن خلال تحديث بنيتها التحتية للطرق السريعة والسكك الحديدية، ستسمح بالوصول إلى أوروبا من الخليج عن طريق عبور أربعة حدود وطنية فقط. وحقيقة أن معظم هذا الممرّ يتكون من أراضٍ مستوية، ما يقلل من تكاليف النقل ويوفر ميزة كبيرة.

– مركز عبور الطاقة: يسمح موقع سورية بأن تكون بمثابة طريق عبور رئيسي لموارد الطاقة الإقليمية.

– الإمكانات الزراعية: تقع سورية في منطقة الهلال الخصيب، وتتمتّع بفرصة إجراء إصلاحات زراعية متقدّمة، مع التركيز على إنتاج الأغذية العضوية، وهو ما يدعم أيضاً توفير فرص عمل للّاجئين العائدين.

– النمو الصناعي: يمكن للمناطق الصناعية الصغيرة والمتوسّطة الحجم على طول الممرّات الرئيسية في سورية أن تعزّز فرص العمل في المناطق الحضرية.

– السياحة: يوفر تاريخ سورية الغني وتراثها الثقافي الثريّ، والذي يضم مدناً، مثل دمشق وتدمر وحلب، إمكانات كبيرة للسياحة الدينية والثقافية، وهي مصدر دخل قيّم.

ولا يتطلب تحقيق هذه الإمكانات إصلاحات اقتصادية فحسب، بل يتطلب أيضاً إصلاحاً شاملاً لأنظمة الأمن والتعليم والرعاية الصحية.

الشرعية الدستورية: ضمان الحرية والأمن والعدالة

يؤسّس الفكر الإسلامي التقليدي شرعية النظام السياسي على حماية الحياة والفكر والعقيدة والنسب والملكية، وهي مبادئ سبقت حقوق الإنسان الحديثة، ولا تزال تدعّم القانون الدولي اليوم. وتتمثل المهمّة الأساسية للحكومة الانتقالية في ضمان هذه الحقوق.

ويكمن في صميم الشرعية السياسية التوازن بين الحرية والأمن، فالدولة تحقق الشرعية عندما تحقق أقصى قدر من الأمن، من دون تقييد الحرّيات الفردية وتضمن الحرية من دون المساس بالأمن. تؤدّي التضحية بالحرية من أجل الأمن إلى الاستبداد، في حين أن إعطاء الأولوية للحرية على الأمن يمكن أن يؤدّي إلى الفوضى. ومن ثم، تتوقف شرعية الدولة على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق.

تنبع النزاعات والحروب الأهلية في الشرق الأوسط، إلى حد كبير، من الفشل في إقامة نظام دستوري يضمن الحرية والأمن في آن. وقد ترك هذا الفراغ المنطقة محاصرة بين الديكتاتوريات القمعية وفوضى الإرهاب. ولقد أدى تركيز بشار الأسد، في سورية، على أمن الدولة إلى القضاء على الحرّيات، ما أدّى، في نهاية المطاف، إلى إشعال الحرب الداخلية، وتمكين الجماعات الإرهابية من تأجيج مزيدٍ من الفوضى. ويجسّد تدمير بنية الدولة السورية والمجتمعات المتنوعة في سورية هذه الحلقة المفرغة من الديكتاتورية والعنف. وعلى الإدارة الجديدة كسر هذه الحلقة. ويكمن المفتاح في تبني رؤية لتعددية ثقافية تدمج حقوق الإنسان الأساسية بالتراث الثقافي المتنوع في المنطقة.

وبعد أن مضى شهران على إظهار الحماس الثوري، يجب أن يتحوّل الاهتمام الآن إلى عملية انتقالية استراتيجية. مما يوجب على الحكومة الجديدة، المتوقع تشكيلها في الشهر المقبل (مارس/ آذار)، أن تركز على استعادة النظام العام وإرساء الأمن وضمان قيام نظام دستوري. وكما أوصى أحمد الشرع، قد يكون من الضروري وضع جدول زمني للانتخابات مدّته أربع سنوات، ولكن يجب أن تركز هذه الفترة أيضاً على تفعيل النظام العام المدني، وإعادة تفعيل النظام القضائي، وتعزيز المصالحة الوطنية، وصياغة دستور جديد.

وقد يؤدّي تأخير استعادة النظام العام، ولو يوماً، إلى توترات داخلية، وربما يمهد الطريق لنظام ديكتاتوري آخر. يجب ألا ننسى الدروس المستفادة من انقلابات الستينيات التي أدّت إلى صعود حافظ الأسد. ولتنفيذ النظام العام المدني، يجب أن تتحوّل قوات المعارضة إلى هياكل نظامية للشرطة والجيش. كما يجب إعادة تفعيل الحكومة المركزية بطابع مدني، ويجب أن تتولّى اللجان المحلية زمام المبادرة في الحكم. وستكون هذه الجهود مدعومة ببيروقراطية غير ملوثة محورية لنجاح العملية الانتقالية.

يجب أن تضمن العملية القضائية محاكماتٍ عادلة للمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وتجنّب الانتقام أو العقاب الجماعي، فالقمع الذي يبقى من دون عقاب، يؤدّي إلى زعزعة ثقة الشعب، بينما ستؤدي الممارسات الظالمة، مثل القتل خارج نطاق القضاء إلى تفتيت الشعب.

في سياق المصالحة الوطنية وصياغة الدستور، إنشاء “هيئة استشارية” مؤلفة من قادة الرأي الذين رفعوا أصواتهم ضد القمع البعثي، وشاركوا في تنظيم المعارضة، وساهموا في الثورة السورية، ويمتلكون القدرة على تمثيل مختلف الفئات المجتمعية، سيساهم، بشكل كبير، في سير العملية بسلاسة وحل الأزمات المحتملة. وفي إطار هذه الهيئة الاستشارية، ينبغي تشكيل لجنة تضم خبراء في القانون الدستوري وممثلين عن الفئات الاجتماعية، للبدء بعملية صياغة دستورية تشاركية. ويجب أن تستند هذه العملية إلى مبادئ “وحدة الأراضي السورية” و”حقوق الإنسان الأساسية” و”التمثيل العادل”.

إجراء عملية دستورية شاملة وهادئة أمر ضروري لاستقرار سورية على المدى الطويل وإقامة نظام وطني دائم.

التماسك المؤسّسي: بناء القوة الهيكلية والتنظيمية

من الضروري ضمان الأداء الفعال والإصلاح الشامل في نهاية المطاف لمؤسّسات الدولة، ولا سيما الوزارات والهيئات القضائية والمؤسسات الاقتصادية مثل البنك المركزي، وإصلاحها بشكل شامل. إعادة التنظيم المهني للبيروقراطية التي ظلت تحت سيطرة دكتاتورية الأقلية 40 عاماً تقريباً (1971-2011) وشهدت على مدى السنوات الـ13 الماضية انهياراً تامّاً في العلاقات بين الإدارة المركزية وامتداداتها المحلية، تحظى بأولوية قصوى لاستعادة النظام العام.

ولتحقيق ذلك: يجب الاحتفاظ بالموظفين البيروقراطيين من الرتب المتوسطة والدنيا الذين لم يتورطوا في أي أنشطة إجرامية. يجب تيسير عودة الموظفين المؤهلين الذين فرّوا من البلاد خلال الحرب الأهلية هرباً من قمع الأسد إلى مناصبهم. يجب تعيين المهنيين المتعلمين تعليماً عالياً من ذوي الخبرة الدولية الكبيرة في مناصب قيادية متخصّصة. وينبغي إنشاء “لجنة للإصلاح المؤسّسي” تتألف من إداريين ذوي خبرة، للإشراف على جميع هذه العمليات، بما في ذلك تحديد الموظفين المناسبين وتعيينهم.

هذه التدابير أساسية لضمان الحوكمة الفعالة والتماسك المؤسسي في عملية الانتقال إلى سورية الجديدة.

التكامل العالمي والإقليمي: تعزيز علاقات سورية الدولية

في ظل حكم عائلة الأسد، الذي امتد أكثر من نصف قرن، عانت سورية علاقات متوترة مع جيرانها، مثل العراق وتركيا ولبنان والأردن ومصر، بينما بقيت سورية أيضاً حبيسة تحالفات حقبة الحرب الباردة. يجب التغلب على هذا التاريخ من العزلة، بينما تشرع سورية في وضع إطار جديد للسياسة الخارجية.

يوفّر موقع سورية الجيوسياسي إمكانات كبيرة لتصبح لاعباً محورياً في الدبلوماسية الإقليمية. ولتجنب النزعات الانعزالية التي غالباً ما تعقب الثورات، على الإدارة الجديدة أن تعطي الأولوية لتنمية شبكة علاقات دولية متوائمة استراتيجياً.

في البداية، يجب على الإدارة الجديدة اتخاذ عدة خطوات رئيسية: ضمان الاستمرارية في التمثيل الدبلوماسي من خلال الحفاظ على الدبلوماسيين المخلصين. استخدام القنوات الدبلوماسية للإشارة إلى التزام سورية بالسلام والاستقرار، على الصعيدين الداخلي والإقليمي. الشروع بالتواصل العاجل مع دول المنطقة والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لكسب الاعتراف وتعيين الممثلين. تشجيع الدول التي لديها سفارات مغلقة في دمشق على إعادة فتحها من خلال تقديم ضمانات أمنية. تبنّي موقف حازم ضد تصرّفات إسرائيل، خاصة تعاملها مع غزة، مع الدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة القنيطرة المحتلة، والسعي إلى الحصول على دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

على المدى الطويل، قد تؤسّس سورية نموذجاً جديدًا للسياسة الخارجية، يقوم على عدة مبادئ توجيهية: إقامة علاقات متينة ومحترمة مع دول الجوار، وضمان الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي. الثبات في دعم القضية الفلسطينية إلى حين إقامة دولة مستقلة. رفض التطبيع مع إسرائيل حتى انسحابها من الأراضي السورية المحتلة، ولا سيما مرتفعات الجولان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة. تجنّب التورط في الخصومات الإقليمية والحروب بالوكالة. المساهمة في إنشاء إطار إقليمي للسلام والاستقرار في المنطقة. بناء علاقات متوازنة وبناءة مع القوى العالمية. المشاركة بفعالية في المنظمات الدولية، مع التركيز على الأمم المتحدة، لتعزيز مكانة سورية العالمية.

وبتبني هذا النهج، يمكن لسورية أن تنتقل من العزلة إلى دور استباقي في الدبلوماسية الإقليمية والعالمية، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار.

ملاحظات ختامية

باختصار، نشهد ولادة سورية جديدة وسط عملية تتشابك فيها تحدّيات وفرص كبيرة. وبصفتي أكاديمياً ورجل دولة إقليمية، شهد نجاحات بارزة ومآسي عميقة في العلاقات الدولية، أدعو بجدّية إلى بذل الجهود لضمان عدم ذكر منطقتنا بالحروب والصراعات والمجازر، بل بالسلام والنظام والاستقرار والتنمية.

أتوجه أولاً إلى إخواني وأخواتي وأصدقائي في الإدارة المؤقتة، وأخص بالذكر أحمد الشرع الذي قاد الثورة السورية، ويتحمل الآن مسؤولية الحكم. لقد منّ الله عليكم بنصرٍ عظيم، بعد أن تحمّلتم معاناة هائلة. ولكن هذا النصر لا يخصّكم وحدكم، بل يخصّ مئات آلاف من الشهداء الذين قدّموا أرواحهم بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية في المدن السورية، وعلى أيدي التعذيب في السجون.

مسؤوليتكم ثقيلة، لكنها نبيلة. قاوموا إغراء الانعزال في القصور الفاخرة. بدلاً من ذلك، ابقوا بين الناس الذين هم أصحاب هذه الثورة الحقيقيون. تجنّبوا الصراعات الداخلية، ولا تحصُروا أنفسكم في تحالفات ضيقة. ومن هذا المنطلق، عزّزوا ثقافة التعاون التي تشمل جميع أبناء الشعب السوري. لا تسندوا القيادة إلى مجرّد المقرّبين منكم، بل إلى أهل الكفاءة. دعوا الاقتداء بموقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أثناء فتح مكة يرشدكم في نهجكم. ركّزوا على إعادة البناء، وليس السعي إلى الانتقام، وأعطوا الأولوية لإنشاء سورية جديدة جامعة.

ثانياً، أدعو جميع دول المنطقة وقادتها، وأنا أعرف كثيرين منهم، إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري خلال هذه العملية الصعبة. دعونا نؤكّد أن “سورية ملك للسوريين”، ونمنع توريط سورية في حروب جديدة بالوكالة ومنافسات جديدة. ولا نقيم مناطق نفوذ من خلال التحيّزات العرقية والطائفية.

أقترح تنظيم “قمة لجيران سورية” في دمشق، تُصدر إعلاناً قوياً لدعم وحدة أراضي سورية والسلام الداخلي والتنمية الاقتصادية وعودة اللاجئين. على إيران التي دعمت نظام الأسد، أن تتجنّب تفاقم الفوضى في سورية. مصلحتها في ضمان أن ترسي الإدارة الجديدة استقراراً يشمل جميع المكوّنات، ويتصدّى لأطماع إسرائيل التوسّعية. انزلاق سورية مرّة أخرى إلى الصراع لن يفيد سوى إسرائيل، وليس إيران. على دول المنطقة أن تعطي الأولوية لمساعدة سورية على النهوض قوة استراتيجية، وليس ساحة معركة للفصائل المتناحرة.

ثالثاً، المهمّة الأكثر إلحاحاً عند القوى العالمية، خاصة الولايات المتحدة وروسيا، تأمين قرار من مجلس الأمن يضمن وحدة أراضي سورية، ويرفع الحظر المفروض على سورية، ويدعم العملية الانتقالية. الخطأ الأكبر الذي يمكن أن يرتكبه القادة الغربيون، ولا سيما ترامب، هو النظر إلى سورية من منظور أمن إسرائيل. غذّت هذه المقاربة الاستعمارية الجديدة، التي تربط مصير المنطقة بأمن إسرائيل، المشاعر المعادية لأميركا والغرب في المنطقة. أي محاولات من إسرائيل لضم الضفة الغربية أو إيجاد ظروف في جنوب سورية كتلك في لبنان، حيث تعمل إسرائيل بحرية، لن تؤدّي إلا إلى تصعيد التوتر. ولا يمكن للمنطقة أن تتسامح مع مثل هذه المشاريع التي تتمحور حول إسرائيل.

على إدارة ترامب أن تتخذ خطوات فورية لضمان الاستقرار الإقليمي، من خلال تأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي تحتلها، ودعم حل جميع الجماعات والمليشيات الإرهابية في سورية. وأمّا في ما يخص روسيا، فنأيها بنفسها عن الإدارة الجديدة بسبب علاقاتها السابقة مع الأسد سيكون خطأ فادحاً. انخراط روسيا، سواء بشكل مباشر أو من خلال تركيا، مع الإدارة الجديدة سيكون حاسماً لمصالحها الخاصة والاستقرار الإقليمي. وستكون أهم مساهمة لروسيا في السلام الداخلي في سورية هي حثّ الأسد الذي تستضيفه، على الامتناع عن التصريحات والأفعال التي يمكن أن تضر بهذه العملية الانتقالية الحاسمة.

وللمجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، دور أساسي في ضمان سلاسة العملية الانتقالية في سورية. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الذي شهد معاناة سورية بصفته مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (2005 – 2015)، في موقع فريد من نوعه للمساهمة بشكل إيجابي في مستقبل سورية. ويمكن أن يوفر ضميره الإنساني العميق وخبرته الواسعة دعماً لا يقدّر بثمن في المرحلة الانتقالية المقبلة. عند انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة في عام 2016، قلت له عبر الهاتف: “إن صديقي الذي عملت معه في مخيمات اللاجئين، وعاين معاناة الشعب السوري، وهو الآن الأمين العام للأمم المتحدة يعطيني الأمل في مستقبل سورية”. واليوم يحتاج الشعب السوري إلى دعمه ودعم الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى. وأنا واثق بأن جهود السيد غوتيريس ستكون مفيدة في دعم سورية نحو الاستقرار.

وأخيراً، وكما ذكرت في مقال نُشر أخيراً باللغة التركية، لبلدنا مسؤولية تاريخية وإنسانية في هذه العملية. على تركيا أن تدعم بقوة تعافي سورية وتساهم في استقرار البلاد وسلامها وأمنها. العلاقات بين تركيا وسورية أكثر أهمية بكثير من مجرّد علاقة جوار، فهي قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين. سيعود بناء علاقة مبنية على هذه القيم بالنفع على كلا البلدين، خاصة عند النظر إلى الشتات السوري في تركيا، الذين يعودون بعد تحمّلهم المشاق، بحسن نية وروابط مع تركيا.

لقد حان الوقت لنموذج جديد للجوار، قائم على الفكر والاستراتيجية والأطر المؤسّسية، وليس على العواطف العابرة أو الخطابات الرنانة. لدى هذا النموذج من الاحترام المتبادل القدرة على تغيير مصير المنطقة التي تأثرت منذ فترة طويلة بالحدود المصطنعة التي أنشأتها القوى الاستعمارية. على تركيا أن تتصرّف بخطة استراتيجية واضحة وتقف إلى جانب سورية وتيسر مستقبلاً سلميّاً ومزدهراً.

في هذه الفترة الحاسمة، على المسؤولين الأتراك تأكيد أن: “هذه الثورة ملك للشعب السوري، وسورية ملك للسوريين. ونحن تركيا الدولة شاركنا الشعب السوري في معاناته وقدّمنا بيوتنا وقلوبنا. هدفنا الوحيد، في ما يتعلق بمستقبل سورية، أن يعيش هذا البلد الشقيق في سلام ووئام وازدهار. لم نسعَ يوماً إلى الهيمنة السياسية، أو تحقيق مكاسب اقتصادية من مستقبل سورية، ولن نفعل ذلك أبداً. لن نسمح لأي قوة، بما في ذلك إسرائيل، باستغلال معاناة سورية لمصالحها الاستراتيجية الخاصة. وستكون العلاقات التركية السورية نموذجاً مثالياً للسلام والازدهار في منطقتنا. وندعو جميع الدول الصديقة إلى دعم استقرار سورية وإعادة إعمارها”.

وختاماً، الطريق أمام سورية مليء بالمسؤوليات الهائلة، ولكنه أيضاً مليء بالفرص التي لا حدود لها، فبدعم من القوى الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الإرادة الثابتة للشعب السوري، يمكن لسورية أن تتغلب على المصاعب التي تواجهها وتخرُج أقوى مما هي عليه وتعزّز السلام والاستقرار والازدهار لشعبها والمنطقة. الطريق إلى سورية الجديدة مليء بالتحدّيات، لكنه يستحق العناء.

العربي الجديدة

—————————-

وثائق السيد (أَ): ناشط مجتمع مدني وممثل للمعارضة “الوطنية” في جنيف و”مندوب” في المخابرات السوريّة!/ فراس دالاتي

18.02.2025

توظّف المخابرات السورية “مندوبين” مميزين، يقدمون معلوماتٍ قيمة على المستوى الإقليمي والدولي مقابل “الحماية”و “توفير مساحة للعمل”. السيد (أ) واحد من هؤلاء الذين نتتبع نشاطهم ضمن سلسلة وثائق أمنية من شعبة الأمن السياسي في دمشق!

حصلنا في “درج” على مجموعة من الوثائق التي تكشف نشاط المدعو السيد (أ)، الذي يعمل “مندوب” للمخابرات العامة في سوريا، ضمن دوائر المجتمع المدني المحلي والدولي في سوريا، وتبوأ مقعداً في مفاوضات جنيف ممثلاً عن “المعارضة”. حكاية السيد (أ) وما تحويه من وثائق و”تقارير أمنية”، تتركنا أمام أسئلة عدة تتعلق بالعدالة الانتقالية وأسلوب محاسبة الفاعلين في نظام الأسد، والأهم، حق هذه الشخصيات في العودة الى العمل السياسي والمدني من دون محاسبة عن تاريخها الذي تسبب لا فقط بعرقلة الجهود الدولية تجاه سوريا بل أيضاً وصل حدّ توظيف التقارير لتصفية حسابات شخصية أودت بالبعض إلى سجون الأسد.

قصة السيد (أ) الذي اخترنا في “درج” إخفاء اسمه تطرح تساؤلات حول العدالة الانتقالية في سوريا وأسلوب المحاسبة الذي ما زال غامضاً، ويتحرك بين التصفيات الانتقاميّة والاعتقالات الرسميّة التي ترافقها لقاءات على وسائل الإعلام، المصلحة بوصلة اعتمدناها في بناء القصة، خصوصاً أمام غياب أشكال الاتهام القانونية لكاتب التقارير، ومدى مسؤوليته المباشرة عن اعتقال أحدهم ضمن هرمية العقاب في نظام الأسد.

شكَّل المُخبرون جزءاً ثابتاً من الحيّز العام السوري على مدار خمسة عقود حكم فيها الأسدان بقبضة من حديد، عبر قائمة لا نهائيّة من أفرع الأمن وشعب المخابرات، تلك التي خلقت وظيفة “كاتب التقارير”، وظيفة تمنح صاحبها نوعاً من الحصانة، وتفتح له أبواباً قد لا تكون متاحة له من قبل، وأحياناً تكون هذه الوظيفة جهداً شخصياً، أي أن يتبرع أحدهم من نفسه ليشغل هذه الوظيفة، ويتدرج مترقياً في سلّم المخبرين لدى أجهزة الأمن.

هذه الوظيفة تكشف أحياناً عن سبب وجود البعض في وظائف ومناصب قد لا يمتلكون مؤهلاتها، وحين السؤال عن السبب، يجيب المحيطون بهذا الموظف النشيط والفضولي بعبارة واحدة “هذا زلمة مخابرات”.

ملفات عدة حوَت مئات الوثائق التي اطَّلع عليها “درج” في إدارة المخابرات العامة بدمشق، اعتُبرت بمثابة عقود تعاون مع المُخبرين، الذين أُطلق عليهم في الوثائق الأمنية لقب “المندوبين” أو “المصادر”، وهي أوراقٌ تضمنت الاسم الكامل للمُخبر واسماً مستعاراً ورقم الهوية ورقم الهاتف والمهنة، مع ديباجةٍ تشبه تلك التي في عقود العمل، بما فيها من خدمات وتعهدات من الطرفين وعبارة “مستعد للتعاون”، يذيّل بتوقيع صاحب العلاقة/ المخبر.

مُعظم أولئك المتعاونين يعملون في مهنٍ تقوم في سوريا على نظام المُياومة وتخلو من كل ما يمت الى الرواتب الثابتة أو الضمانات الاجتماعية بصِلة؛ كسائقي التاكسي وأصحاب الأكشاك والباعة المتجوّلين، وبالطبع بائعي البالونات في مواسم الأعياد، وهذا ما يفسر المبالغ الضئيلة التي كانوا يتلقونها لقاء تقديم المعلومات.

بحسب مجموعة وثائق أخرى اطّلع عليها “درج” في مبنى المخابرات الجوية بدمشق، تبيَّن أن الفرع سيئ السمعة خلق ما يشبه حالة “اقتصاد العمل الحر” أو “الفريلانسينغ”؛ إذ كان “المندوبون” يتلقون رواتبهم كمبلغٍ مقطوع لقاء المعلومة الواحدة، ولم يكن يتجاوز الخمسة آلاف ليرة (نحو 7-8 دولارات عند طباعة الوثائق) للمعلومة الواحدة.

السيد (أ): مندوب مخابراتي دوليّ!

بعيداً عن المندوبين المياومين، توظّف المخابرات السورية ما يمكن وصفه بـ”المندوبين” المميزين الذين لا ينتمون إلى الفئات السابقة، والذين يقدمون بطبيعة الحال معلوماتٍ أكثر وأعلى قيمة من مجرد تحركات مشبوهة أو التفوه باسم “السيّد الرئيس” عبر الهاتف، والمقابل يكون نوعاً من “الحماية” أو “توفير مساحة العمل” لا على شكل مصروفات مالية. وهذه حكايةٌ تحكيها سلسلة وثائق أمنية صدرت عبر السنوات عن شعبة الأمن السياسي في دمشق، واطلع عليها “درج” بشكلٍ مباشر تخصّ المدعو السيد (أ).

تروي الوثائق حكاية مدير منظمة مجتمع مدني سورية وأحد وجوه “معارضة” الداخل “الوطنية” – بحسب سردية الأسد الفارّ وإعلام نظامه –السيد (أ) واظب لسنواتٍ عدة على حضور المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، واجتمع مع ممثلي الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأوروبيين، وتبوأ مقعداً ثابتاً في مفاوضات جنيف وملحقاتها بهدف “إظهار دور المجتمع المدني بشكل فاعل وتقديم أوراق أعمالٍ لتوصيف المرحلة الدستورية والانتخابية المقبلة، وضرورة ملء الفراغ السياسي” حسب ما كان يُصرَّح لوسائل الإعلام.

تزامن نشاطه السابق مع التواصل الدوري والدؤوب مع الأجهزة الأمنية السورية، لتقديم معلومات تتعلق بنشاطات أو أفراد المنظمات المدنية الأخرى إقليمياً ودولياً؛ ما يشمل طبيعة المشاريع، تفاصيل العاملين، أو حتى بيانات حساسة قد تُستغل لإعاقة العمل المدني لتلك المنظمات، إضافة إلى التقييم والرأي الشخصيين بتلك النشاطات من “المعارض الوطني” في بعض المحاضر.

نقرأ في وثيقة صادرة عام 2018 عن شعبة الأمن السياسي، عن الدور الذي لعبه “ممثل المجتمع المدني” إيّاه بدفع عجلة التطبيع الأوروبي مع الأسد بصفته “مرساة الاستقرار”، والذي وصل ذروته قبل سقوط النظام بأشهر قليلة من خلال وثيقة “لا ورقة” قدمها سبع وزراء خارجية أوروبيين لمنسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إضافة إلى مغازلته الأفرع الأمنية السورية.

تحدَّث السيد (أ) في ورشة عمل في عاصمة أوروبية عن “ضرورة التفكير بواقعية أكثر من الدول المؤثرة بالمنطقة، وبخاصة الأوروبيين، وعدم الوقوف على الحياد والتواصل مع الحكومة السورية وفتح السفارات […] وإلا ستتحمَّل التبعات السلبية كنشر الإرهاب وزيادة عدد اللاجئين”.

يوثّق التقرير الأمني دفاعه عن الأجهزة الأمنية على الأراضي الأوروبية ومحاولات تمييع انتهاكاتها من منطلق “الجميع ارتكبوا جرائم”، إذ يقول في معرض ردّه على حديث أحد المشاركين بالورشة، بحسب الوثيقة الأمنية، القائل بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، إنه “يجب العمل أولاً على الاستقرار في سوريا ثم المحاسبة بشكل قانوني وليس بشكل حقدي، فإما أن يحاسب جميع الأطراف أو يسامح الجميع”.

حتى أنت يا غير بيدرسون!

ليس خفياً أن جلسات واجتماعات غير بيدرسن وغيره من ممثلي الأمم المتحدة في سوريا، كانت تُسجَّل وتُرسَل نسخ منها إلى أفرع الأسد الأمنية “للاطلاع واتخاذ المناسب”، وهذا ما ظهر في وثائق عدة اطلع عليها “درج”.كما أنه ليس خفياً إخفاق فريق غير بيدرسن في أداء مهامه خلال ست سنوات منذ تعيينه مبعوثاً أممياً إلى سوريا وحتى هروب الأسد؛ الإخفاق الذي تُوّج بإلقاء سيّدة من ذوي مفقودي سجن صيدنايا حذاءها نحو بيدرسن عندما زار السجن قائلةً: “أين كنتم طيلة 13 عاماً؟ تأتون الآن بعدما قُتل الجميع؟ أخرجوا فوراً من هنا!”.

ولهذا أسبابٌ عدة تترأسها مماطلة الأسد وإغراقه الأمم المتحدة بالتفاصيل والوعود والبيروقراطية، وحتى محاصرته إياها اقتصادياً بحصر عقود التوريد بيد المنتفعين الاقتصاديين المقربين منه الخاضعين للعقوبات.

في كثير من المواقف وجد السوريون والسوريات أنفسهم خائبين أمام تبنّي الأمم المتحدة سردية النظام التي حاول الترويج لها في المحافل الدولية وعبر الإعلام في ما يتعلق بالوضع المعيشي والأمني وقضايا اللاجئين. وفي هذا الصدد، أدّى “المواطن الصالح” السيد( أ) دوره على أتمّ وجه، إذ تكشف وثيقة أخرى صادرة عام 2019 عن وقائع لقاءٍ جمعه بغير بيدرسن في مكتب الأخير، تناقشا فيه حول اللجنة الدستورية ودور اللاجئين والنازحين السوريين في المشاركة السياسية، فقال فيه للمبعوث الأممي إنه “ليس هناك ما يمنع غالبية اللاجئين من العودة والمشاركة، أعتقد أن حوالى 90 في المئة من اللاجئين في أوروبا خرجوا لأسباب اقتصادية اجتماعية وليس لأسباب سياسية أبداً، فلا يمكن القول إن السلطات تطلب اعتقال أربعة ملايين شخص، وهذا مستحيل”.

فيما أفاد 50 في المئة من مجموعة لاجئين عادوا إلى البلاد بأنهم تعرّضوا، هم أو أحد المقربين منهم، في مناطق سيطرة النظام، لأنواع من الاحتجاز التعسفي أو الاضطهاد بسبب موطنهم الأصلي، أو بسبب مغادرتهم سوريا بشكل غير قانوني، أو لتقديم طلب لجوء في الخارج، بحسب مشروع بحثي أطلقته منظمة “أصوات النازحين السوريين”، ومركز العمليات والسياسات، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، عام 2022.

الطريق إلى صيدنايا يبدأ بتقرير

تتجلّى المفارقة في الصورة التي رسمها “المواطن الصالح” لمبعوث الأمم المتحدة حول “الاستتباب الأمني” في سوريا عندما طلب نفسه العون من الأجهزة الأمنية، و”التعامل” مع من “يعيقون نشاطه المدني”، إذ يكشف كتابٌ مُرسل من فرع الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 19 أيار/ مايو 2024 إلى شعبة الأمن السياسي قدَّمه ناشط المجتمع المدني إياه، اتهامه عدداً من ناشطي المجتمع المدني والباحثين الاقتصاديين وموظفي المؤسسات الإقليمية المانحة، بأنهم يعيقون عمله في غرفة دعم المجتمع المدني، وأنهم أشخاص تابعون لـ “منظمات مشبوهة خارجية”.

وبحسب معلومات قدّمها أحد المطّلعين السابقين على القضية في شعبة الأمن السياسي لـ “درج”، نتج من ذاك التقرير إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض من وردت أسماؤهم فيه، فيما حوكم بعضهم الآخر غيابياً في القضاء العسكري بتهم التجسّس لصالح المعارضة الخارجية والتعامل مع دول معادية للحكومة السورية وتسريب معلومات أمنية مهمة و”المساهمة بالدفع نحو إقرار قانون قيصر 2″، بينما استُدعي من ورد اسمه في الكتاب وكان داخل البلاد، فحوكم بالتهم ذاتها بشكلٍ مباشر وسُجن في منفردة في صيدنايا لأشهر قبل أن يحُكم عليه بالإعدام بعد جلستين مع قاضي التحقيق، وخرج منه عند فتح السجون ليلة سقوط نظام الأسد.

الجدير بالملاحظة في ذاك التقرير الأمني هو ورود اسم منظمة “فري برس أنليميتد” (FPU) في سياق الحديث عن إعاقة عمل السيد (أ) المدني، إذ نقرأ في التقرير أن فريق المنظمة تجاهل تحركات (أ) بالكامل في بروكسيل وتجنب الحديث معه عندما علموا بالنشاط الاستخباراتي الأمني المرتبط بأجهزة الأسد لدى بعضهم.

عند سؤال “درج” أحد المطّلعين على تلك المجريات وأحد الحاضرين في تلك الورشة، تبيَّن أنَّ الأمر تجاوز “التجاهل وتجنب الحديث”، إذ كان من المقرر أن تقدم منظمة “فري برس أنليميتد” تمويلاً قدره 80 ألف دولار لمنظمة الناشط الأمني وألغته لاحقاً عندما علمت بعمله “الآخر”.

في العدالة الانتقالية

لم يذكر الناشط/ المندوب الأمني نفسه في الوثائق شكل “إعاقة العمل المدني” التي كان الفاعلون الآخرون يتسببون بها بما أدى الى تقديم تقارير كيدية بأسمائهم لجهاز الأمن السياسي، لكن خطة عمل وضعها سابقاً عام 2019 ربما تفسر جزءاً من “المشكلة” التي واجهها.

نقرأ في الخطة أن “المشكلة أنه لا توجد حتى الآن خطة واضحة لعمل المبادرات والنشاطات المدنية سواء على الأرض أو في المشاركات الخارجية مع غرفة دعم المجتمع المدني أو غيرها من اللقاءات التي تنظمها دول ومؤسسات خارجية، إذ بقيت الأمور في الإطار الأمني المتعلق بمعرفة الحضور والمداخلات بشكل عام، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التي تعمل جميعها برؤية حماية الوطن، ولكن وفقاً لتفسيرات مختلفة قد تتعارض في ما بينها”، إلا أنَّ المفارقة تكمن في أنَّ تلك الخطة الرامية للخروج من الإطار الأمني قدّمها إلى رئيس مكتب الأمن الوطني، ووصفها بأنها “خطة تضبط نشاط المجتمع المدني بالداخل بالتنسيق مع الدولة السورية وخاصة أجهزتها الأمنية”!.

سقط نظام البعث، وانهارت الأجهزة الأمنية، وبدأ الحديث عن مفهوم العدالة الانتقالية وكيفية تطبيقه على أيدي الحكومة التي تأتمر بأمر الرئيس المؤقت أحمد الشرع، الذي عطَّل دستور عام 2012 وأعلن تشكيل لجنة متخصصة لصياغة دستورٍ جديد، فيما عاود “المواطن – الناشط – الصالح” إيّاه الظهور على الشاشات التلفزيونية الكبرى يتحدث عن ضعف الجهاز الأمني للنظام البائد وانتهاء صلاحيته، ذلك الذي كان لوقتٍ قريب يحكم مصائر كثر انطلاقاً من تقاريره.

يتحدث في لقاءٍ آخر عن وجوب إيجاد الإطار القانوني الجامع، هل هو “الناشط المدني” الذي يضع المحاسبة والمساءلة أعلى ضرورات المرحلة، أم “كتّيب التقارير” السابق المُعرَّض للانتهاك في أحد “التصرفات الفردية” لو وشى به أحد ضحايا كتُبه كما حدث مع كثيرين منذ شهرين والى الآن؟.

سؤال العدالة الانتقالية الذي يتحدث عنه “زلمة المخابرات” في أحد اللقاءات، يفتح الباب أمام شأن طارئ بخصوص الملفات والوثائق والتقارير الأمنية، لا فقط خوفاً من الانتقامات في حال نُشرت الوثائق الأمنية علناً، بل يخص أيضاً أسلوب المحاسبة نفسه، من لحظة كتابة التقرير بأحدهم حتى لحظة اعتقاله أو قتله، هناك هرمية للجريمة توزع على المتهمين، لكن هل هذا التقرير بالذات الذي كتبه أحدهم بآخر، هو ما تسبب بالاعتقال؟ خصوصاً أن هناك تقارير كُتبت بالكثيرين ولم تؤدّ إلى شيء، نحن هنا أمام مسؤولية قانونية حول آلية التعامل مع هذه الوثائق وكيفية توجيه الاتهام ومعاييره.

استشرنا المحامي السوري أنور البني، المدافع عن حقوق الإنسان بخصوص قضية “السيد أ”، فأكد أن إخفاء اسم السيد أ جزء من العدالة الانتقالية المرجوة ولحماية مسير أي تحقيق قد يُفتح بحقه. وفي الوقت ذاته، أكد أهمية الوثائق التي حصلنا عليها، والتي تفيد بمقاضاته في المحاكم الأوروبيّة، خصوصاً أمام شهادة واحد من ضحايا التقارير التي كتبها.

يضيف البنيّ أن التخوف حالياً في ظل غموض أساليب العدالة الانتقالية والتقاضي في سوريا، يوجب الحذر في التعامل مع هذه القضايا والوثائق والأشخاص المتورطين، خصوصاً أن “كتابة التقرير” أو “التواصل مع المخابرات السوريّة” أفعال لا تمتلك بعد قيمة قانونية داخل سوريا، لكن في العدالة الدولية هناك آليات للتعامل مع هذه الاتهامات وتحديد طبيعة الاتهام.

ختم البني حديثه معنا بضرورة الحفاظ على نسخ موثّقة من الوثائق وخاضعة للمعايير المهنيّة، والحذر في التعامل مع “المخبرين” إن صح التعبير، خوفاً من الجرائم التي قد تُرتكب بحقهم وضماناً لمسار العدالة في سوريا.

دؤج

———————————————–

حوارٌ وطنيٌّ في سورية أم مؤتمرٌ وطنيٌّ عام/ عمار ديوب

18 فبراير 2025

تمرّ سورية بمرحلة انتقالية، وبغض النظر عن الاختلاف مع الخطوات التي بدأت بها الإدارة الجديدة، حيث كان الأدق البدء بإصدار إعلان دستوري مؤقت، ينظم هذه الخطوات.

وتعني المرحلة الانتقالية في سورية تلاشي النظام القديم، من دون تسليمٍ دستوري للإدارة الجديدة، واستلام الأخيرة السلطة بالقوّة العسكرية، ما أفقد الإدارة، وأي إدارة بهذه الوضعية، الصفة الشرعية والدستورية. ويتطلب تجاوز هذه الإشكالية خطوات دستورية، للانتقال من “الشرعية الثورية” إلى الشرعية الدستورية.

وجدت الإدارة الجديدة نفسها في موقفٍ ضعيفٍ إذاً، واتخذت خطواتٍ لا تقود نحو الشرعية الدستورية، كاجتماع الفصائل، وانتخاب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، وتكليفه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت. ووجد الشرع نفسه بمأزقٍ، فتشكيله للمجلس التشريعي المؤقت سيُقرأ تفرّداً بالحكم، داخلياً وخارجياً، فاتجهت الإدارة نحو الإعلان عن لجنة تحضيرية للحوار الوطني، وجرى تشكيلها بتوجيه من الرئيس الشرع، باعتبار الحوار الذي سيمثل السوريين، سيؤمّن له شرعية التمثيل الشعبي، باعتبار الشعب مصدر الشرعية الدستورية. هنا، ارتكبت الإدارة خطأً جديداً، فبدلاً من أن تدعو إلى مؤتمرٍ وطني عام، ويمثل بالفعل كل السوريين، وعلى اختلاف تنوعهم الاقتصادي والسياسي والثقافي والقومي والديني وسواه، وأن تَصدر عنه هيئات سيادية لتنظيم شؤون الدولة، أي لوضع الخطط المحدّدة لعمل الدولة وسياساتها العامة وفي الميادين كافة، اتجهت الإدارة لإعلان لجنة تحضيرية للحوار الوطني، أي للحوار بين فاعلين سوريين، وإصدار توصيات غير ملزمة، وقد تأخذ أو لا تأخذ بها أو تأخذ ببعضها الإدارة الجديدة. وبالتالي، ليس من مهام الحوار الوطني المزمع عقده تشكيل هيئات سيادية، ولن تكون توصياته مُقرِّرة لخطوات المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستفتاء على مسودة الدستور، وإقراره، وإجراء الانتخابات عامة.

نصّ الإعلان عن اللجنة التحضيرية يقود إلى إجراء حوارات وطنية، تنتهي ببيانٍ ختاميٍّ. وحوارات كهذه تجري وستجري وستظلُّ تجري وتصدر عنها البيانات، ولكنّها ستظلُّ خاصة ومحدّدة بالجهات التي اجتمعت وأصدرتها، وتوصيات المؤتمر المُعلن عنه لا تتجاوز هذه النتائج، وهذا يُذكِر بمؤتمر صحارى، الذي عقده نائب الرئيس الهارب، فاروق الشرع في يوليو/ تموز عام 2011، وجرى تهميشه بشكلٍ كامل، ولم يُسعف النظام في أيّة شرعية حينذاك.

متى تكون للحوارات أهمية وطنية بالفعل، ومتى تكون أقرب إلى الدستورية في المرحلة الانتقالية؟ تكون كذلك حينما تكون اللجنة التحضيرية وطنية بالفعل، وليست ممثلة لتوجهٍ سياسي وفكري محدّد، وحينما تكون عالمة بتفاصيل المجتمع السوري بعامة، وهذا ما تفتقده اللجنة التحضيرية؛ إن أغلب شخصياتها ليست من العاملين في الشأن الوطني العام، وأعمالها وفقاً لتعريفاتها العامة مقتصرة على قضايا تخصّ المجال الفصائلي، أو منظمّات المجتمع المدني والإغاثي، والمجال الدعوي، والسيدة هند قبواتي في قضايا التفاوض مع النظام المنحل. إن تعريفات تعوق أعمال اللجنة ذاتها وتدفعها إلى التجريب وتنفيذ توجهات الإدارة التي أوكلتها بالعمل. كان يمكن تجاوز ذلك بتعيين لجنة من الشخصيات الوطنية، التي على اطّلاعٍ واسع بتعدّدية المجتمع السوري وتنوعه القومي. الخلاصة هنا، لن تكون اللجنة قادرة على إجراء حوارات جادّة مع المدن السورية، بغية انتقائها الشخصيات التي تمثلها، ووصولاً إلى الشخصيات الأساسية التي ستتمثل في المؤتمر في دمشق.

إذاً لدينا مشكلتان وليست واحدة: تخصّ الأولى اللجنة التحضيرية التي لا تملك خبرات وطنية لإدارة الحوار، ونتائج الحوار ذاته، والتي ستكون بياناً فيه بعض التوصيات وفقاً لبيان التحضيرية ولتصريحات بعض شخصياتها، وبالتالي، لن يقدّم شرعية إضافية للإدارة الجديدة، ولن ينقلها إلى شكل إداري وسياسي أقرب إلى الدستوري والممثل للمرحلة الانتقالية.

في هذا الإطار، ستستمر الإدارة بخطواتها المستقلة عن المؤتمر، وسواء عُقِد أم لا، ولكنها ستستفيد منه إعلامياً وخارجياً، بأنّها أجرت حوارات مجتمعية ووطنية، وأنها تمثل الشعب، المتحاورين والإدارة. وبالتالي، لا بد من رفع العقوبات وتخفيف الضغط والنقد وتكليفها بإعادة الإعمار، وتشريع كل خطواتها. داخلياً، تتقصّد الإدارة بالحوارات القول إن المجتمع ليس مُبعداً، وجرى الأخذ بآرائه، وربما، وبظل التعقيدات الكبيرة، ولا سيما شعور السوريين العلويين بالضعف، فإنهم لن يمثلوا بشكل كافٍ، وكذلك بما يخصّ الدروز، وإن لتخوفاتٍ تتعلق بجملة التوجهات الإسلامية للإدارة، فيغيب التمثيل الجاد للأقليات الدينية بمؤتمر الحوار. وبالطبع، هناك موضوع الأكراد، والذي لا يزال مؤجّلاً، وقد أشار إلى ذلك أحد أعضاء اللجنة التحضيرية، رغم جولات التفاوض التي تجري. ستُقرأ هذه التعقيدات خارجياً بأنها هيمنة لتيار الإدارة الجديدة على المرحلة الانتقالية، وهذا سيزيد من الضغط الخارجي، وسيتعقد المشهد الداخلي بمشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وربما أكثر من ذلك، فوضى أمنية مثلاً.

تُضيّع الإدارة الجديدة فرصة إضافية وزمناً آخر بابتعادها عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني العام، وهذا يختلف كليّة عن مؤتمر الحوار الوطني. تشكيل لجنة للمؤتمر الوطني العام هي المهمة الراهنة، وأن تتمثل فيها شخصيات قادرة فعلاً على تمثيل كل المدن السورية، وبما يُترك للأخيرة حريتها في اختيار شخصياتها، الأكثر وطنية، ومعرفة بشؤون مناطقها، وخصوصية الجماعات التي تتشكل منها، واحتياجاتها الاقتصادية والسياسية، وتتمتّع بالكثير من النزاهة والمعرفة والاطلاع على كيفية الانتقال الديمقراطي ونحو الديمقراطية. يكمن عمل اللجنة التحضيرية في بعض أوجهه في تسيير لقاءات المدن، وتحديد القضايا الأساسية للنقاش، والإشارة إلى تجارب بلدان أخرى، والابتعاد عن أية توجهات مناطقية أو طائفية أو عشائرية أو تقسيمية كذلك. عمل اللجنة التحضيرية شاق، وليس بسيطاً، وربما يتطلب إجراء نقاشات مكثفة مع كبار الخبراء السوريين، وفي مختلف المجالات، وهذا سيساعد على إدارة الحوارات الدقيقة مع المدن، واختصار أعداد الشخصيات التي ستَشترك في المؤتمر، والتي لا يجوز أن تتجاوز مائتي شخصية، وبالتالي، هناك جهد كبير، يقع على اللجنة التحضيرية ريثما ينعقد المؤتمر الوطني العام، وهذا أمر آخر غير ما كُلفت به اللجنة التحضيرية الحالية.

لا تحتمل سورية التجريب من جديد، وليس من الصواب أن تتجاهل الإدارة الجديدة تعقيدات الوضع السوري برمته، ولا الضغوط الخارجية. وفي مؤتمر باريس الجديد، قيل إن العلاقة مع دمشق خطوة مقابل خطوة. منذ وصول الإدارة الجديدة إلى دمشق هناك فرصة تاريخية، وقد لا تستمرّ، وهي التوافق الدولي والإقليمي في ضبط خلافاتها بما يخص سورية، ودفع إدارتها نحو عبور المرحلة الانتقالية من دون أن تفشل، كما الحال في السودان أو ليبيا، فهل تستجيب الإدارة لقراءات ومناشدات وطنية بالإعلان عن إعلان دستوري مؤقت ينظم أعمالها لعامٍ مثلاً، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية، والدعوة لمؤتمرٍ وطني عام طوال هذا العام، ويساهم في نقل سورية بالفعل من المؤقتية إلى الدستورية، وإغلاق إرث الشرعية الثورية، التي ابتُليت بها سورية منذ 1963، والآن يعاد تجديد شبابها مع الإدارة الجديدة؟

العربي الجديد،

—————————–

قسد وخياراتها الأخيرة.. هل يفعلها مظلوم عبدي؟/ العقيد عبد الجبار العكيدي

الثلاثاء 2025/02/18

استطاعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، منذ نشأتها في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وبإشراف مباشر من الولايات المتحدة، أن تحجز موطىء قدم لها على الجغرافيا السورية، شأنها في ذلك شأن سواها من قوى الأمر الواقع، وذلك على أعقاب استفحال النفوذ الدولي بأشكاله المختلفة في سوريا. وبهذه الخطوة يكون حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd)، قد تحوّل من فرع لحزب العمال الكردستاني الذي لا يزال مُدرجاً على قوائم الإرهاب عالمياً، إلى قوّة تدّعي تجذّرها سوريّاً، تارةً بزيّ إيديولوجيا “الأمة الديمقراطية” وفقاً لصياغاتها الأوجلانية، وتارة باسم القضية الكردية، إلّا أنها في كلتا الحالتين تقع في تناقضٍ كبير يعود بها إلى نقطة الصفر، إذ إن “أفكار أخوّة الشعوب” والديمقراطية العابرة للأمم، هو شعار في الأصل يتناقض مع فكرة القومية الكردية التي يقف وراءها من يطالب بكيان سياسي مستقل للأكراد، باعتبارهم أصحاب وطن سليب أو متشظي بين دول أربع هي سوريا والعراق وإيران وتركيا.

ربما كان من نتيجة هذا التناقض، هي الهشاشة والارتباك في الخطاب السياسي لقسد وذراعها السياسي (مسد)، من جهة، وكذلك تبديل المواقع وإعادة إنتاج الشعارات من جهة أخرى، فما الذي تريده قسد، ومن خلفها حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا؟

ما من شك أن الحزب الاتحاد قد أطل على المشهد السياسي السوري عبر بوابة الثورة السورية عام 2011، إذ كان قبل ذاك التاريخ مجرّد حزب لا يخرج نشاطه عن دائرة المراقبة للمخابرات السورية، ولا يستطيع القيام بأي مبادرة مهما كانت محدودة الحجم، إلّا بتوجيه الجهات الأمنية التابعة لنظام دمشق، وحتى حين انطلقت الثورة السورية كانت إطلالته على المشهد السوري محصورةً بردع الأكراد المنتفضين عن نظام الأسد، ومنع تيار الثورة من الامتداد والانتشار في المناطق ذات الأغلبية الكردية، ولعل هذا المسعى وجد دعماً واضحاً من جهة نظام دمشق الذي كان بحاجة إلى هذا الدور، كحاجته إلى جميع الميليشيات الطائفية الدخيلة التي آزرت قوات الأسد في قمع المظاهرات السلمية آنذاك. وقد تطوّر هذا الموقف في أواسط العام 2012، حين بدأ النظام بالانكفاء العسكري نحو مراكز المدن الكبرى وسحب قواته من عدد كبير من البلدات والقرى والمدن السورية، كما قام بتسليم معظم عتاده العسكري لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي في أماكن تموضعها، وبهذا استطاع الحزب أن يتموضع عسكرياً في أماكن عديدة من سوريا، وخاصة المناطق ذات التواجد السكاني الكردي.

لكن الخطوة الأهم في تكوين قسد، تجسّدت بمبادرة واشنطن نحو إنشاء قوة عسكرية لمحاربة تنظيم داعش، ووجدت في الأذرع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي ضالتها من جهة أنه يمكن أن يكون كياناً عسكرياً قابلاً للتوظيف، دون أن يكون له أي شعور بالالتزام فيما يخص القضية السورية. وكانت الحرب على داعش في خريف 2014، إيذاناً بتحوّل قسد إلى كيان أمر واقع يبسط نفوذه على جميع المناطق والبلدات التي يتم طرد داعش منها، الأمر الذي جعل من الإدارة الذاتية، القوة التي تبسط سيطرتها على المناطق ذات الغلة الاقتصادية الأوفر في سوريا، وقد حاولت قسد استثمار أوراق قوتها تلك في مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد، بغية الحصول من سلطة دمشق على اعتراف فعلي باستقلالية الإدارة الذاتية، ولو تحقق ذلك لما كان لقسد أي مصلحة باستمرار ثورة السوريين، إلّا أن العقم الذي كان السمة الأبرز لنظام دمشق، لم يُتح لقسد الحصول على أي امتياز، ليس لحرص الأسد على البلاد السورية، بل لسمة متأصلة ببنية النظام البائد والمتمثلة بعدم تقديم أي تنازل، ليس للأكراد فحسب بل لجميع السوريين، وكذلك لقناعته الراسخة بأنه مالك العقار السوري الوحيد الذي يرفض مبدأ الشراكة في الحكم مع أي كان.

جزء كبير من اعتداد قسد بقوّتها، يكمن في رهانها الذي كان قائماً على استمرار بقاء الأسد في الحكم، كنظام ضعيف لا يقوى على مجابهتها في ظل استمرار المظلة الأميركية بحمايتها، وكذلك في ظل ممانعة أميركية لأي هجوم تركي من شأنه الإجهاز عليها، ولكن بسقوط نظام الأسد وانتصار ثورة السوريين فقد تغيّرت المعادلة. ولعل من أبرز سمات هذا التغيير هو الإجماع العربي والدولي على وحدة الأرض السورية وانصهار جميع القوى في بوتقة الدولة السورية الجديدة، الأمر الذي يجعل خيار قسد الوحيد هو التوجه نحو القيادة الجديدة في دمشق. إلّا أن هذا التوجّه والرغبة بالاندماج في الدولة السورية لا يزال مقروناً بتطلعات قسد القائمة على الاستقلال الذاتي والاحتفاظ بكافة المكاسب والامتيازات السابقة، أي لن يكون هذا الاندماج – وفقاً لما تريده قسد – سوى شرعنة وحماية وتحصين لمكتسباتها السابقة، في حين ترى حكومة دمشق أن انضمام قسد إلى بنية الدولة السورية ينبغي أن يكون كانضمام بقية الفصائل العسكرية وانصهارها في وزارة الدفاع، ولعل هذا التباعد في وجهتي النظر أو المواقف يمكن أن يتحوّل إلى صدام في لحظة يدرك فيها الطرفان أن قسماً كبيراً من الحل ما تزاله تختزله فوهات البنادق، إلّا أن الطرفين يتفقان في الوقت ذاته، على عدم الاستعجال، طالما أن الموقف الحاسم لإدارة ترامب ممّا يجري في سوريا لم يتبلور بعد، وفي هذه الحال لا يرى كلا الطرفين أي بأس من إبداء أمارات المرونة وتفضيل سبل الحوار والتفاوض.

يمكن القول إن منظمة المجتمع الكردستاني، والتي تسيطر على الأحزاب الكردية الأربعة، في تركيا (حزب العمال الكردستاني)، وفي سوريا (حزب الاتحاد الديمقراطي)، وفي إيران (حزب الحياة الحرة)، وفي العراق (حزب الحل الديمقراطي)، قادت أكراد سوريا خلال سنوات الثورة إلى أفق مسدود وحجمتهم وأبعدتهم عن ملعب التسوية السياسية، بل وضعتهم في مهب الرياح من خلال تحويل مناطقهم وأبناءهم الى ساحة لتصفية الحسابات مع تركيا، وإيهامهم بقيام كيان كردي مستقل.

يشاع منذ وقت طويل أن معركة خفية تجري في كواليس القيادة الكردية في شمال شرق سوريا، بين مظلوم عبدي، ومعه قادة الأكراد السوريين الأوجلانيين الوازنين، وبين جمال باييك وأزلامه في سوريا وتركيا، مدعومين من إيران، في محاولة انتزاع أكراد سوريا قرارهم من جبال قنديل وقادته، ودفع عجلة قيام مصالحة مع المجلس الوطني الكردي والأحزاب والتيارات الكردية الأخرى، ليكونوا كياناً كردياً واحداً في إطار التسوية السورية الشاملة.

فهل يفعلها مظلوم عبدي وأمثاله من أكراد سوريا؟ أم انهم ينتحرون على مذبح خدعة كبرى ويتجاوزهم الزمن؟

المدن

———————————

لبنان وسوريا:صراع بين “فوضى الانهيار” وتفاؤل “الدعم الدولي”/ منير الربيع

الثلاثاء 2025/02/18

هل أُوصِلَ لبنان إلى ما وصل إليه من انهيارات مالية، سياسية، اقتصادية، أمنية وعسكرية، ليعود وينهض؟

وجهة نظر شديدة التشاؤم في قراءتها لتطورات الوضع في المنطقة وانعكاساته على الساحة اللبنانية، ترى أن إيصال لبنان ومختلف دول المشرق العربي إلى هذا الدرك، لم يكن تمهيداً لاستعادة عافيتها، بل إغراقاً متعمداً في أزماتها.

لا شك أن بشائر إيجابية كثيرة برزت في لبنان وسوريا، منذ سقوط نظام الأسد إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة، والتي صاغت بياناً وزارياً متقدماً جداً بما يخص تعزيز الدولة ومؤسساتها. ولكن سريعاً ما وُضع لبنان أمام استحقاق مواجهة مخاطر كبيرة على المستوى الداخلي، أو مستوى العلاقة مع الخارج، كما هو الأمر بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تواجه تحديات داخلية وخارجية.

يسعى البلدان إلى استعادة تعزيز قوة وسيطرة الدولة على كامل الجغرافيا، وحصر السلاح بيدها بالإضافة إلى الانتقال بمشاريع وخطط على المستويات السياسية والاقتصادية، ولكن هناك مواجهات كبرى ستفرض على كلا السلطتين في البلدين. ومن أبرز التحديات ما يتصل في مشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي والإداري وفي إعادة ترشيد وتنشيط مؤسسات الدولة. سريعاً، بدأ يظهر حجم الضغوط الدولية، فعلى الرغم من الصورة المأخوذة للاحتضان الدولي والعربي للسلطتين الجديدتين، إلا أنه بالمعنى الفعلي لم يحصل البلدان حتى الآن على أي عناصر أو مقومات دعم، لا بل تُمارس ضغوط دولية كبيرة عليهما، كما هو الحال في لبنان بالنسبة إلى وضع الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة في مواجهة حزب الله بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول الرهان على الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب، ما يعني وضع الطرفين في مواجهة بعضهما البعض. لا ينفصل ذلك عّما تسّرب من وقف لكل المساعدات الأميركية للبنان، وهذه المساعدات التي ستكون مشروطة بالإصلاحات التي سيتم إنجازها.

يعني ذلك أن لبنان سيكون خاضعاً لضغط كبير لإحداث تغيير وتحول في كل مساراته، ربطاً بالسعي للحصول على تلك المساعدات، بما فيها إعادة الإعمار والتي لن تتم قبل إنجاز الإصلاحات المشروطة دولياً بما يتصل بمعالجة وضع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، وهم أمر لن يستسلم له الحزب بسهولة ما سيرفع منسوب التحدي. كذلك الأمر بالنسبة إلى كل ما يتصل بالتعيينات والتغييرات الإدارية وبالسياسات العامة التي ستعمل السلطة الجديدة في لبنان على وضعها واعتمادها.

في سوريا أيضاً، تفيد المعلومات بأن الأميركيين لم يتخذوا أي قرار حتى الآن برفع العقوبات ولا بتقديم المساعدات التي من شأنها أن تحسن ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتمنح سلطة أمنية وعسكرية قوية للنظام الجديد، وذلك حتماً سيكون مرتبطاً بدفتر شروط كبير.

وقع البلدان في انهيارات كبيرة على وقع صراعات داخلية وخارجية. جرى الانتقال إلى سلطات جديدة، بعد حروب كبيرة. لكن هناك تخوف من استبدال الحروب الخارجية بحروب داخلية وحالات اقتتال أو توتر مستمرة. بما يتناقض مع مبدأ تعزيز سلطة الدولة. مؤشرات هذا المشروع تظهر من خلال الإصرار الإسرائيلي على البقاء في نقاط متعددة في الجنوب مع التمتع بحرية الحركة برياً أو جوياً وفي عمليات الاغتيال ومواصلتها، ووضع لبنان تحت ضغط وجوب نزع سلاح حزب الله والذي بحال لم تنجح الدولة بالقيام بهذه المهمة فإن إسرائيل ستواصل عملياتها. ذلك ما يهدد قدرة الدولة على الإمساك بالسلطة وقرار الحرب السلم بخلاف البيان الوزاري، وبخلاف كل المسار الداخلي والخارجي. لا سيما أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي سيعيد تفعيل عمل المقاومة، وسيتمسك حزب الله بسلاحه أكثر فأكثر، أما الصراعات الداخلية والاحتجاجات ستشغل الجيش اللبناني بين المناطق المختلفة، وتبعده عن الجنوب ولن تمكنه من توسيع انتشاره هناك والإمساك بكل مفاصل الأرض، وهذا بحدّ ذاته سيكون متناقضاً مع مبدأ تعزيز الدولة وتقويتها وحصر السلاح بيدها. إنها مرحلة جديدة بالتأكيد، فيها الكثير من الإيجابيات التي يبنيها الشعبان اللبناني والسوري، لكنها مرحلة تتصل أيضاً بمخاطر كبيرة، قد تتجلى بمحاولات لنقل الصراع من الخارج إلى الداخل.

المدن

———————————————

الشرع في عفرين واللاذقية.. ما الأهم؟/ عمر قدور

الثلاثاء 2025/02/18

في اليوم الأول من جولته الداخلية، ذهب الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة عفرين، ذات الأغلبية الكردية، في سابقة هي الأولى من نوعها. إلا أن خبر زيارته عفرين سرعان ما توارى خلف الصور الواردة من زيارته اللاذقية، ثم طرطوس، لتُحمَّل زيارته المدينتين أبعاداً رمزية وانتصاريةً.

كأنّ قدر الكرد ألا يستفيدوا من تسليط الأضواء عليهم، لأنها راحت سريعاً إلى الجانب الأكثر “إثارة” للأغلبية العربية، أي الجانب الطائفي. ولأن هذه الأغلبية، التي قلّما تتفق، لا توجد بين معظمها خلافات ذات شأن تتعلق بالنظر إلى الموضوع الكردي في سوريا. ولو نالت الزيارة اهتماماً من الجانب العربي لكان من المرجّح أيضاً أن تحرّض اهتمام الكرد، ولو من زاوية أنها أول زيارة رئاسية هم معنيّون بها منذ الاستقلال، والأمر يتعلق هنا بمقام الرئاسة ورمزيته.

لا نبالغ، ولا نريد أن نبخس الموضوع الكردي حقه، إذا قلنا أن أولى درجات القضية الكردية في سوريا تتعلق بالاعتراف. يوماً ما، سُرَّ بعض الكرد بعبارة قالها بشار الأسد، وهي أن “الأكراد جزء من النسيج السوري”. بالطبع، هو إنشاء يؤكد المؤكَّد أصلاً، إلا أن قوله آنذاك أرضى من رأوا فيه اعترافاً بالوجود الكردي، خصوصاً بالمقارنة مع أصوات عروبية، داخل السلطة وخارجها، تنزع عن الكرد أصالة وجودهم في سوريا.

قد يُقال، عن حق، أن السوريين تحت سلطة العهد البائد كانوا جميعاً بحاجة إلى الاعتراف، فسعيُ تلك العصابة الحاكمة كانت دؤوباً لطمس السوريين من عرب وكرد وسواهما. الحاجة إلى الاعتراف هي بمثابة الحاجة إلى الشعور بالكرامة البشرية، والتي لا يحققها سوى الإحساس بالمواطنة غير المنقوصة، أو غير المسُستلَبة، وهذا كان في أصل ما ثار السوريون من أجله.

لقد سُلبت كرامة السوريين خلال عقود من تغييبهم سياسياً، والتعميم يجب ألا يُستغل إطلاقاً لإنكار خصوصية تغييب الكرد، وللقول أن المظلومية السورية واحدة تماماً، وحلُّها لا يجب أن يلحظ أية خصوصية لأية جماعة. ما عانى منه الكرد خلال حكم البعث والأسد هو إنكار السلطة لهم، والأنكى هو إنكارهم من قبل الثقافة العروبية المهيمنة خارج السلطة أيضاً، وهذه الثقافة لا تزال حاضرة بمسمّيات مختلفة ذات طابع إقصائي، وإن لم تظهر بحمولة أيديولوجية على غرار العقود الماضية.

الأسابيع الأخيرة مثلاً شهدت تحريضاً على وسائل التواصل، صدر بمعظمه عن أنصار العهد الجديد، يطالب أصحابه السلطة بمهاجمة أماكن سيطرة قسد والإدارة الذاتية لإخضاعهما للمركز. وعلى الضد من ذلك، تم قبل يومين تداول خبر اتفاق المركز مع قسد لشراء غاز من الحقول التي تسيطر عليها، أي أن الرئاسة والحكومة تتعاملان بواقعية على الأرض، ولم تسايرا الضخ الحربي على وسائل التواصل، والأسوأ أنه مصحوب كالمعتاد بما يعمّق الهوّة بين العرب والكرد.

الردح بين الجانبين ليس مستجداً، وهو يتكرر بين مناسبة وأخرى. والمؤسف ألا تلوح في الأفق تباشير تقارب بينهما على مستوى القواعد والمستقلين، بحيث يلعب المجتمع على الطرفين دوراً إيجابياً. البلد بعمومه لم يخرج بعد من آثار الاستبداد، والمجتمع المغيَّب طوال عقود بحاجة إلى وقت ليمتلك روح المبادرة ثم زمامها. مبادرة، كذهاب الرئيس إلى عفرين، قد تشجّع على ما هو إيجابي، فيما لو أُعيد تسويقها بعد انتهاء جولته لدى الجمهور الذي انصرف انتباهه إلى المحطات اللاحقة.

في كل الأحوال، المبادرة بحاجة إلى تعزيز لاحق كي تؤخذ بجدية لدى الجمهور على الطرفين، ولدى الجمهور الكردي المستهدف بها أولاً. جدير بالذكر أنه ليس للشرع شخصياً إرث سلبي لدى الكرد، كما هو حال السمعة السيئة لفصائل العمشات والحمزات وقياداتهما. على هذا الصعيد، سيكون من المفيد والضروري في آن متابعة الشكاوى التي قُدِّمت خلال الاجتماع معه، لأن جبر الخواطر أولاً، ومن ثمّ جبر الضرر، خطوتان ممكنتان ومستحقتان وتعززان فكرة الاعتراف التي أشرنا إليها، وما يتصل بها من الكرامة البشرية.

لم نُشِر فيما سبق إلى إحقاق العدالة، لأن فكرة العدالة لا تبدو واقعية الآن، أو قابلة للتنفيذ سريعاً، بعد ما يزيد عن عقد من الانتهاكات متعددة الأطراف. ويُفترض بالواقعية أيضاً أن تحكم المفاوضات حول مستقبل الكرد ضمن الدولة السورية، مع الأخذ بالاعتبار العامل التركي المؤثر، والضاغط عند اللزوم. سقف المطالب الكردية محكوم بالجار الذي لا يطيقه معظم الكرد، لكن في المقابل لا حيلة لهم إزاء الجغرافيا. هنا أيضاً يمكن للمركز أن يلاقي الواقعية الاضطرارية الكردية بروحية الاحتواء، لا بروحية الاستقواء على الكرد، سواء كان الاستقواء بالجار التركي أو بالأغلبية العربية في الداخل. مثلما يتعيّن على الكرد عدم الركون إلى الدعم الخارجي، بل التصرف على أنه مؤقت.

ومواجهة الكرد بأغلبية عربية استدعت دائماً النظر إليهم ككتلة منسجمة، واصطفافهم تالياً ككتلة واحدة. للعرب خلافاتهم البينية، وللكرد خلافاتهم البينية كذلك، وللطرفين (من الجانب الإيجابي) تنويعاتهما التي تدحض وهم الانسجام. دولة المواطنة الحقيقية، وصونُ الحقوق الفردية فيها أولاً، هي مكسر الأيديولوجيات بمختلف أنواعها، ما يقتضي تحقيق الكرامة السياسية للجميع، كي تأخذ حقوق الجماعات الحيز المناسب فلا تكون على حساب حقوق الأفراد.

الوصفة الأسوأ لكسر الاصطفاف هي بالمراهنة على الإتيان بأشخاص من أية جماعة، بحيث يُمنحون صفة تمثيلية لها غير معترف بها ضمن الجماعة نفسها. مع الأسف هذا ما يُنذر به حديث هدى الأتاسي، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، إذ قالت إن لجنتها لن تذهب إلى الحسكة والقامشلي على غرار المدن الأخرى، بما أن قسد لم تنضوِ تحت لواء الجيش الوطني، وبدلاً من ذلك ستستأنس اللجنة بآراء أفراد يأتون من الحسكة والقامشلي للقائها خارجهما. وبصرف النظر عن التحفظات من هنا وهناك على اللجنة وأدائها، فاستبعاد مناطق سيطرة قسد نهائياً هو أفضل من اعتبارها ممثَّلة على نحو يصادر إرادة نسبة كبرى من سكانها، فيعيد المشكلة إلى نقطة عدم الاعتراف بهم وبكراماتهم البشرية والسياسية.

من المؤكد أن السلطة الحالية، وهي تقدّم نفسها كسلطة انتقالية، غير مناط بها اجتراح حل جذري للموضوع الكردي في سوريا، ومن ثم تطبيقه. إلا أنها قادرة على البدء بما يطمئن الكرد إلى مستقبلهم في الدولة السورية، وعلى تبديد وهْم التعارض بين مصالح العرب والكرد ضمن الدولة العتيدة. ما تكلَّمَ حتى الآن، من هنا وهناك، هو لسان المأزومين والخائفين الذين لم يُتح لهم العيش بكرامة، أولئك الذين أُجبروا على العيش في الماضي بدل العيش في المستقبل الذي يستحقونه فرادى ومعاً.

المدن

——————————

أشباح سجن صيدنايا الرهيب!/ ماجد كيالي

18.02.2025

السجن السوري يختلف عن أي سجن في العالم، إذ إن سجون نظام الأسد لا تنتزع من الإنسان حريته، وحقوقه القانونية، وخصوصيته الفردية، وكرامته، وأدميته، فقط، وإنما هو سجن يفقد فيه المعتقل ذاته وروحه، وحتى أحاسيسه.

لم أسمع بسجن صيدنايا الرهيب بعد الثورة السورية فقط، إذ كنت أسمع عنه وعن غيره، وبخاصة سجن تدمر، الذي ربما كان أكثر هولاً منه، قبل ذلك بثلاثة عقود، مع قصص الزنازين المهولة لأجهزة المخابرات السورية المتعدّدة، التي تعج بها المدن السورية، لا سيما دمشق، حيث كنت أسمع حكايات من أصدقاء كثر كانوا مروا بتلك التجربة الفظيعة، سواء لأشهر معدودة، أو لأكثر من عشرة أعوام.

بينما كنت أسمع قصص أصدقائي وسيرتهم في المعتقلات، في بعض اللحظات، كانت رجفةٌ تسري في جسمي، مع شعور بنوع من الذهول، ربما كان يأخذني التخيل إلى شيء لم أكن أستطيع تصوّره، ويفضي لي إلى كوابيس مزعجة ومرعبة.

كنت أتخيل هذا الصديق، أو ذاك، ككائن مستضعف، وقد سلب آدميته، وبات مجرد مختبر لأفانين من التعذيب، إذ ليس الغرض سحب معلومات، أو الإذلال، وإنما التعذيب لأجل التعذيب، وهذا أقسى، وأكثر وحشية، من القتل، لأن القتل ينهي المسألة، بينما التعذيب يبقي الألم، الذي لا يمكن تحمّله.

لا يقتصر الأمر على التعذيب المباشر، فالعيش في السجن هو بحدّ ذاته عذاب، ومعاناة لا يمكن تخيّلها، فكيف إذا كان هذا السجن مثل سجن صيدنايا، أو تدمر، أو قبو لجهاز مخابرات، وكلها أمكنة لا تمت الى الإنسانية بصلة، إذ هي مجرد لبشر منسيين، أو مقابر أحياء، بل وأكثر قسوة ووحشية من ذلك، فهذه أمكنة جهنمية، بكل معنى الكلمة.

السجن السوري يختلف عن أي سجن في العالم، إذ إن سجون نظام الأسد لا تنتزع من الإنسان حريته، وحقوقه القانونية، وخصوصيته الفردية، وكرامته، وأدميته، فقط، وإنما هو سجن يفقد فيه المعتقل ذاته وروحه، وحتى أحاسيسه.

تخيلوا أن الحديث هنا يتعلق بأشخاص كل ما فعلوه أنهم حاولوا أن يكون لهم رأي آخر، أن يقولوا غير ما يقوله النظام، أن يطالبوا بحقوقهم بالحرية، وبالكرامة، وبالمشاركة السياسية، أو بأشخاص كل ما فعلوه أنهم قرأوا ورقة لتنظيم معارض، أو صدف أن مرّ في بيتهم شخص معارض، أو تجنى عليهم مخبر صغير لغرض ما، أو تقصدت شخصية سياسية أو عسكرية محوهم من الحياة لأي سبب.

في أثر الأصدقاء…

أتت مناسبة دعوتي من الإعلامي الفلسطيني واصل حميدة للمشاركة في إعلان تأسيس رابطة للمعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا (14/2/2025)، وصدف أن تعرفت في هذه الزيارة إلى عدنان القصار، الفارس والسجين، الذي أمضى 22 عاماً في السجون السورية، وضمنها سجن صيدنايا، وذلك لمجرد أنه فاز على باسل الأسد، الذي آثر التخلّص منه، في فورة غضب، بزجّه في السجن، 22 عاماً فقط!

كانت تلك الزيارة غير المخطّط لها واردة في ذهني، أي إنني كنت أريدها، أو كنت أتحيّن أي فرصة للقيام بها، كنت أريد أن أعرف كيف أمضى أصدقائي سنواتهم تلك في هذا السجن الرهيب، أو في غيره. كنت أريد أن أعرف، أو أن أرى أين كانوا، أو ما هو هذا المكان الذي كانوا فيه… أين وكيف كانوا يمضون أوقاتهم… كيف ناموا أو أكلوا أو اغتسلوا أو نادموا… ما الذي كانوا يروه من أماكنهم… ما الذي حلموا به…

شيء ما كان يدفعني لأن أعرف ذلك… كأنه نوع من العرفان لهؤلاء الذين حفروا الأساس لانهيار نظام الأسد، الذي ظن أن سوريا مزرعة خاصة لهذه العائلة المافيوية، التي تبينت عن شخصيات تافهة ووضيعة، وتصرفت كأنها لا تمت بصلة لا الى سوريا ولا الىى شعبها…

في زيارتي تلك إلى سجن صيدنايا، كان معي، في مخيلتي، كل أصدقائي من المعتقلين السياسيين السابقين، أصلان عبد الكريم، وسمير الحسن، وأنور بدر، وأكرم البني، وفضل السقال، ونبيل إبراهيم، وهؤلاء أمضوا في معظمهم أكثر من 12 عاماً في سجون سوريا، أكثرها في سجن صيدنايا، وأكثرهم خرج من السجن وقد وجد ابنته أو ابنه في ريعان الشباب، أي أنهم حُرموا وأبناؤهم من أهم لحظات العمر… في هذا السجن، أيضاً، زجّ نظام الأسد لسنوات عدة، أواسط الثمانينات، عشرات من منتسبي حركة “فتح”، من معظم مخيمات سوريا.

كانت للحظة الدخول إلى هذا السجن رهبةٌ، إذ يجب أن تقطع طريقاً طويلاً، من البوابة الخارجية الرئيسية إلى البوابة الداخلية، قد تستغرق نصف ساعة مشياً على الأقدام، في الحر أو في القر، كأن ذلك كان مخططاً لإرهاق وإذلال أهالي المعتقلين، الذين كان يسمح لهم بالزيارات أحياناً.

وأنا أعبر هذا الطريق الطويل (في سيارة)، الذي يأخذنا إلى المرتفع الذي بني عليه السجن، والذي يبدو من بعيد كقلعة صماء، في منطقة جرداء، تذكرت أم سمير وأختيه أمل وحنان، وقد حدّثنني مراراً عن مصاعب تلك الزيارة، لا سيما أنهن كنّ يقطعن تلك المسافة مشياً على الأقدام، وكل واحدة منهن تدفع أمامها عربة مليئة بالمواد التموينية مع ملابس وأغراض أخرى (مسموح بها) لرؤية سمير، وهذا ما كانت تفعله منى أسعد، زوجة أنور، مع طفلتها، آنذاك، يارا، لرؤية زوجها، وكي تتعرف يارا على أبيها.

متاهة الموت

السجن كهيكل كل شيء فيه حديد، وإسمنت مسلح، ويبدو كمبنى مسخ، أو مسلخ، وهو سُمي أخيراً كذلك. ومنذ البداية تجد نفسك في متاهة أو في سلسلة متوالية من بوابات حديدية، كل واحدة تفضي إلى أخرى، ثم تصل إلى “كريدور”، بنوافذ علوية ضيقة، يضم مهاجع عدة، تُغلق بباب حديدي ضخم، وللمهجع فتحات تهوية على الكريدور، من فوق الباب وتحته. علماً أن السجن محاط بأسوار عدة، وهو ممتد على مساحة كبيرة تضاهي مساحة بلدة كاملة، والمشكلة أن وراء كل جدار واحداً آخر، وثمة مع الجدران، حقول ألغام، وأسلاك شائكة، وحرّاس، بمعنى ألا أحد يستطيع الخلاص من هذا السجن.

أيضاً، في كل واحد من هذه المهاجع، كان يعيش عشرات من المعتقلين معاً، فيها يمضون أوقاتهم، وتضيع حياتهم، خارج العالم، وفي عزلة عنه، يعيشون كل نفس منهم، وكل مشاعرهم، جنباً الى جنب، فهنا ينامون ويقومون ويتحدثون ويأكلون، ويمشون، ويقضون حاجاتهم في ركن في الزنزانة، في البرد وفي الحر، وفي اليأس وفي الأمل.

في المهاجع كانت هناك ثياب متناثرة على الأرض، تلك التي كان المعتقلون يرتدونها داخل السجن قبل تحريرهم، وقد تركوها عندما خرجوا، عندما انهار نظام السجن السوري، مع الأسد الفار، كنت أرى كأن كل قطعة ثياب تحكي قصة عن فظائع هذا السجن.

وسقط الأبد…

كانت لحظات رهيبة وتبعث على الحزن والأسى والغضب، في الوقت ذاته، ذلك اليوم في سجن صيدنايا، وعند المغادرة لفت انتباهي أن هذا السجن الرهيب يقع على طريق صيدنايا ومعلولا، البلدتان الجميلتان، ذات التاريخ، ومقصد السياح من كل العالم، والأمر ذاته ينطبق على سجن تدمر، الذي لا يقل في فظاعته عن سجن صيدنايا، كأن كل ذلك الظلم والاستبداد لم يكف نظام الأسد، فزاد الأمر كل هذا القبح، المتمثل بتلك السجون، فهذا ما فعله نظام الأسد في شعب سوريا وجغرافية سوريا وتاريخها، لذا الأمل أن يتخلص شعب سوريا من تركة هذا النظام إلى الأبد.

عند خروجنا من السجن، من الجدار الأول، لفت انتباهي عدنان القصار إلى الجدار البعيد، الذي يتلوى كأفعى على مساحة كبيرة في محيط السجن، وقال وهو يؤشر بيده: هذا هو “الأفق” الذي كنا نراه طوال سني سجننا هنا”…

يا عالم: مجرد إسقاط نظام الأسد الوراثي، الذي حكم سوريا قرابة ستة عقود، بالخوف والرعب والفساد والاستبداد، هو ثورة بحد ذاته، لذا لو كانت ثمة عشرة أسباب لإسقاط نظام استبدادي هنا أو هناك، فثمة مئة سبب للخلاص من نظام الأبد الأسدي إلى الأبد.

درج

——————————-

التنمية الاقتصادية المتوازنة تُنقذ سورية من وحش التشدّد/ عبد الباسط سيدا

18 فبراير 2025

تعيش منطقتنا منذ إعادة هيكلتها على الصعيد السياسي، قبل نحو قرن، مرحلة عدم استقرار على المستوى الداخلي الخاص بكل دولة، وعلى المستوى الإقليمي بين مختلف الدول. ويمكن ملاحظة ذلك في موقفين متعارضين متنافيين، إن لم نقل متناقضين يطبعان بميسمهما وشمين يرمزان إلى توجّهين غير متكاملين في رؤية الأنظمة العسكرية الجمهورية التي حكمت دول منطقتنا، وهي دول رسمت حدود معظمها اتفاقيات الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. التوجه الأول تجسّد في تمسّك السلطات المحلية بحدود تلك المساحات التي أصبحت دولاً مستقلة لها أعلام وجيوش وأناشيد وطنية خاصة بها. أما التوجه الثاني فقد تجلى في سعي تلك الدول، في الوقت نفسه، إلى شرعنة ذاتها أمام الداخل الوطني، برفع شعارات تحرير الأرض وتوحيدها ضمن إطار دولة قوية تستطيع مجابهة القوى المعادية ومخطّطاتها. وهذا ما كان على وجه التخصيص في مصر وسورية والعراق؛ وهي البلدان التي شهدت ولادة أحزاب قومية الأيديولوجيا، ولكنها مع ذلك كانت متخاصمة إلى حد التناحر، الأمر الذي يؤكّد الطابع الوظيفي لشعاراتها الكبرى الخاصة بالتحرير والتوحيد.

وفي مواجهة تلك السلطات العسكرية التي تمترست بالأيديولوجيا القومية، كانت المعارضة التي تشكّلت من قوى متعدّدة التوجهات، شملت القوميين المختلفين أيضاً، ولكن التيار الأقوى بين تلك المعارضة كان الإسلامي، الإخواني تحديداً، خاصة في سورية ومصر، وإلى حد كبير في العراق أيضاً، رغم خصوصيته المتمايزة عن خصوصية كل من سورية ومصر.

واعتمد الإسلاميون الدعوة إلى دولة الخلافة وتوحيد الأمة أيديولوجية تعبوية، تمكّنت من استقطاب جماهير واسعة من المؤيدين والمؤازرين الذين وجدوا في الهدف المعلن من الإسلاميين هدفاً يستحق العمل من أجل الوصول إليه، والتضحية في سبيله. ولإنجاز ذلك، وفق ما كانوا يصرّحون، كان التخلص من حكم العسكر في مقدّمة الأولويات، فهذا الحكم كان يعد، وفق حساباتهم، العقبة الأساسية أمام تنفيذ مشاريعهم التي كان تتمحور حولها جهودهم في ميدان العمل، من أجل الوصول إلى السلطة وبأي ثمن.

أما في منطقة الخليج، فالملاحظ أن الأيديولوجيا بصورة عامة لم تصبح هي الموجّه لحكوماتها، رغم التزامها بالعروبة الاجتماعية الثقافية، إذا صحّ التعبير، ولكن من دون أن تتحوّل إلى صيغة من صيغ العروبة السياسية لتستخدم أداة للشرعنة، ومحاولة توسيع النفوذ من خلال رفع شعارات كبرى. والأمر نفسه بالنسبة إلى الأيديولوجيا الإسلامية، فرغم الطابع المحافظ الذي اتصفت به المجتمعات الخليجية بصورة عامة، وما زالت؛ ظلّ نزوعها العام نحو التدين المعتدل غير المتشدّد، وحتى السلفية التي ظهرت في بعض البلدان الخليجية ظلت، في توجهها العام، معتدلة لم تتبنّ، بصورة عامة، التوجّهات التكفيرية العنفية التي انتشرت لاحقاً في جملة من دول الأنظمة الجمهورية العسكرية.

وكان من اللافت أن الإدارة الرشيدة في تلك المجتمعات قد تمكّنت من تأمين الحاجات الأساسية لمواطنيها، خاصة من جهة تأمين فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية، بفضل الإدارة العقلانية للموارد، والمشاريع التنموية الاستراتيجية. في حين أن شعوب دول الجمهوريات العسكرية، رغم وجود الإمكانات، كانت تعاني من ناحية من الصعوبات المعيشية، نتيجة فساد (واستبداد) السلطات التي كانت تحكمها؛ وكانت، في الوقت نفسه، تدفع ضريبة تلك الشعارات الكبرى التي كانت ترفعها السلطات المعنية ومعارضاتها في الوقت نفسه، وهي شعاراتٌ أراد بها أصحابُها تفسير السلبيات التي كانت تعاني منها مجتمعاتهم، عبر اتّهام الآخرين، والتنصّل من المسؤولية، فتارّة كانت التهم توجه من الأنظمة العسكرية للاستعمار والقوى الإمبريالية والرجعية والصهيونية المتآمرة على الأمة، بهدف الحيلولة دون تحرّرها ووحدتها وتقدّمها، وتارّة كانت التهمة توجّهها التيارات الاسمية المعارضة إلى القوى التي لا تريد الخير للإسلام والمسلمين، وتعمل على تحطيم الدين الإسلامي. وفي الحالتين، كان يسود الخطاب المتشدّد، سواء القومي التخويني أو التكفيري التفجيري الديني المذهبي، وما زال.

وما كان، وما زال، يعطي دفعة للاتجاهات المتشدّدة، القومية منها والدينية المذهبية في منطقتنا، يتمثل في جملة عوامل خارجية وداخلية، في مقدّمتها إحساس الناس بالمواقف غير العادلة التي تتّخذ على المستوى الدولي تجاه قضاياهم، واعتماد سياسة الكيْل بمكيالين، وتلمّسهم لها بصورة شبه يومية. ويُشار هنا بصورة خاصة إلى القضية الفلسطينية، التي كانت باستمرار بمثابة الحافز الدافع للتيارات القومية والدينية، لارتباطها الوثيق بالجانب الوجداني لدى العرب والمسلمين، وقدرتها على إثارة المشاعر والتعبئة الشعبية في الداخل الفلسطيني، وبين أوساط الشعوب العربية والإسلامية؛ ولعلّ هذا ما يفسّر سرّ حرص النظام الإيراني على استغلال هذا الموضوع وتوظيفه في خدمة سياساته التوسّعية في دول المنطقة، هذا إلى جانب جهوده في ميدان استغلال المظلوميات الشيعية، ومحاولاته المستمرّة على صعيد إحداث تغييرات بنيوية في المجتمعات المجاورة، بغية تأمين حاضنة شعبية مساندة لتوجّهاته التوسّعية، بالتنسيق مع أذرعه من المليشيات المحلية واعتماداً عليها.

وتتمثل العوامل الداخلية في جملة عوامل، في مقدّمتها الاستبداد الذي كانت تمارسه، وتمارسه راهناً أنظمة عربية عسكرية تغلّفت بالشعارات القومية، وتستّرت بواجهات ديمقراطية شكلية؛ فكانت الصدامات عنيفة بينها وبين معارضاتها، لا سيما الإسلامية منها. إلى جانب الاستبداد، يُعدّ الفساد من بين العوامل التي أثارت حفيظة مختلف الشرائح الشعبية في دول عربية عديدة، خاصة الشرائح التي تعيش أصلاً بؤساً معيشياً نتيجة دخلها المحدود، وشعورها بأن لشقائها علاقة مباشرة بالتوزيع غير العادل للثروات، وتحكّم فئة محدودة العدد بمقدّرات الوطن. وما يزيد في درجة تعقّد الأوضاع وسوئها، يتمثل في ضعف إمكانات الدول المعنيّة، وإخفاقها في عملية جذب الاستثمارات، بفعل أسباب عدّة، منها عدم وجود الاستقرار، وغياب القوانين الواضحة الشفافة التي تضمن حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى غياب البيئة الآمنة المستقرّة، الأمر الذي يستبعد التفكير في مشاريع حيوية استراتيجية بعيدة المدى، والتركيز، في المقابل، على تلك الآنية الاستهلاكية التي تحقّق ربحاً سريعاً، غالباً ما يجري تقاسمه بين المستثمرين والمسؤولين المحليين، أو من يمثلهم من الواجهات بأسماء رجال الأعمال. ولتجاوز الشعارات المتشدّدة والسلوكيات المترتبة عليها، وإبطال مفعولها، تبقى التنمية المستدامة خير علاج للمحافظة على الأمن والاستقرار الداخليين، فهي التي توجِد فرص العمل، وتعزّز ثقة الناس بأنفسهم والمستقبل، وتنتشلهم من براثن الحركات الأيديولوجية المتشدّدة بكل ألوانها وتوجّهاتها، وتبيّن لهم أهمية الانفتاح على الجوار الإقليمي والفضاء العالمي بعقلية استيعابية، تنشد التشارك، والعمل على قاعدة المصالح المتبادلة.

وبناء على ما تقدّم، نرى أن سورية اليوم، بعد كل ما شهدته من تدمير لاجتماعها وعمرانها من سلطة بشار الهارب، في حاجة إلى تنمية حقيقية متوازنة، تستثمر في الإنسان السوري، أولاً، المعروف برغبته في العمل، وقدرته على الإبداع، وتفانيه في سبيل تحسين شروط حياته وتطوير بلاده وازدهارها.

ولتهيئة الأرضية أمام هذا الإنسان، ليتمكّن من العطاء والإبداع، ويقدّم لمجتمعه كل ما هو مفيد، لا بد من توفير الأمن والاستقرار على المستوى الداخلي، وذلك لن يحدث من دون مصالحة وطنية شاملة تؤسس للمستقبل، وتقطع بصورة نهائية مع الماضي الديكتاتوري البائس الذي عانى منه السوريون جميعاً أكثر من 60 عاماً؛ منها 54 عاماً من حكم سلطة آل الأسد المستبدّة الفاسدة. ولكن المصالحة الوطنية لن تكون مستدامة، ما لم تكن مرتكزة إلى أسس عادلة، في مقدمتها محاسبة كل من أجرم بحقّ السوريين أمام قضاء عادل نزيه وشفاف.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج السوريون إلى توفير الشروط والمقومات الضرورية اللازمة لعملية الإقلاع بالعجلة الاقتصادية على مستوى البلاد بأكملها، وفي جميع الميادين. وهذا لن يتحقق من دون مساعدة المنتجين، ودعمهم ليتمكّنوا من الإسهام الفاعل في عملية بناء صرح اقتصادهم الوطني، وتخفيف حدة ظروف المعيشة القاسية التي يعاني منها السوريون اليوم في مختلف الأماكن؛ وهذا كله يتطلب بطبيعة الحال محاسبة الفاسدين القدامى، وسدّ المنافذ على الفاسدين الجدد، فمخاطر الفساد في يومنا الراهن، وفي الظروف التي نعيشها، تعادل مخاطر الإرهاب والتشدّد والاستبداد، إن لم نقل إنها تتجاوزها من جهة التأثيرات السلبية في البلاد والعباد، فالفساد يلتهم كل شيء، ويدمّر المجتمعات والدول. ويمكن الاعتماد في هذا المجال على كثير من الطاقات السورية الوطنية في الداخل والخارج. ولدينا اليوم أعداد كبيرة من الشباب السوريين المؤهلين في سائر الاختصاصات الضرورية، هؤلاء الذين أرغمتهم جرائم بشار على اللجوء إلى مختلف الدول، لا سيما دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، فهؤلاء تعلّموا في أرقى الجامعات، وأتقنوا اللغات، ولديهم خبرة واسعة في ميادين الاتصالات مع الحكومات والمؤسّسات والشركات التي تستطيع مساعدة السوريين من دون أي مس بسيادتهم، أو تدخل في شؤونهم.

ولعله من الأمور البدهية أن يُشار هنا إلى أهمية بناء العلاقات المتوازنة مع الجوار الإقليمي والمحيط الدولي، وذلك وفق قواعد الاحترام المتبادل، وعلى أساس المصالح المشتركة، والعمل الجماعي من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وحل القضايا والخلافات الموجودة، لا سيما القضية الفلسطينية بمنطق الحوار والتفاهم والالتزام بالقرارات والمواثيق الدولية.

تحتاج سورية إلى جهود سائر أبنائها، ولبلوغ ذلك ينبغي العمل المتواصل من أجل إزالة كل العراقيل التي تحول دون مشاركة السوريين على مستوى الأفراد والجماعات. ستتحقق العملية التنموية الوطنية الكبرى في حال إعطاء الأولوية للولاء الوطني مقابل كل الولاءات الفرعية، أو الولاءات العابرة للحدود الوطنية؛ وهي لن تتحقّق ما لم تكن بجميع (ولجميع) السوريين الملتزمين بوحدة وطنهم ومجتمعهم، وبأهمية مصالح شعبهم. ومثل هذه العملية لن تنجز في غياب عدالة لا يطالها الشك، عدالة تساوي بين السوريين جميعاً أمام القانون من دون أي تمييز أو استثناء؛ مع احترام الخصوصيات والحقوق.

العربي الجديد،

——————————–

خيانة الذاكرة/ فوّاز حداد

18 فبراير 2025

على مدار ما يزيد عن نصف قرن، تراكمت في الذاكرة الجماعية للسوريّين صُور مروّعة من المعتقلات، والمجازر طاولت مدنيين أبرياء دونما تمييز. كان الموت الحاضر الأكبر والأوحد، حتى بات من الصعب إحصاء الجرائم التي ارتُكبت أو حتى توثيقها بشكل كامل. هناك عائلات بأكملها اختفت بلا أثر، تحت ركام البيوت المهدّمة بالقصف الجوي، ورجال وشبّان أُبيدوا في ظلام السجون، ودُفنوا في مقابر جماعية. وهناك روايات عن اعتقال الأب والأُمّ والأطفال معاً؛ قُتل الآباء والأُمّهات تحت التعذيب، بينما احُتجز الأطفال في زنازين مجهولة، أو وُضعوا في دُور أيتام تحت أسماء مستعارة، وأُلصقت بهم ذاكرة زائفة. ما يعرفونه عن أنفسهم شيءٌ غامض، لكنّه ليس الحقيقة أبداً.

لم يكن الضحايا مجرّد أرقام، كان كلُّ منهم مأساة إنسانية، حُرمت من أي حقوق، فالزنازين عبارة عن مسالخ بشرية. تُمارَس فيها أبشع أنواع الإهانة والتعذيب النفسي والجسدي مع التجويع. تلك الفظائع لم تكن مجرّد تجاوُزات فردية من الجلّادين، بل كانت سياسة ممنهجة.

أمام هذا الواقع المرير، يُطرَح سؤال مصيري: ماذا يعني السِّلم الأهلي في بلد مُثقَل بهذا الكَمِّ من المآسي؟ هل يعني طمس الحقائق، والتغاضي عن معاناة الضحايا، لمجرّد إعادة الاستقرار واستمرار الحياة؟ أم أنّ العدالة شرطٌ أساسي لتحقيق السَّلام؟

هناك من يروّج لفكرة السِّلم الأهلي دون محاسبة، مُعتبرين أنّ العدالة الانتقالية قد تُشعل فتيل الفتنة من جديد، بينما الحياة تتطلّب تجاوز ما حدث، وكأن شيئاً لم يكُن، المستقبل ما يهمّ وليس الماضي، ولكن، أليس تجاهل آلام الضحايا وحقوقهم انتهاكاً آخر لكرامتهم، حتى بعد موتهم؟

إن مواجهة هذا الإرث الدموي تتطلّب عدالة حقيقية وشجاعة. لا يُمكن إرساء سلام مستدام من دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها. فالعدالة ليست الثأر، بل ضرورة وطنية لضمان عدم تكرار هذه المآسي، وإن اعتقد البعض أنّ خيانة الذاكرة هي السبيل الوحيد للخلاص من دوّامة العنف، فالنِّسيان هو ترياق الانتقام، والوسيلة الوحيدة لمنع الدخول في أعمال عنف متبادلة تؤدّي إلى استعادة الحرب الأهلية التي مهما أنكرناها أو أخفيناها، فقد حدثت وشاركت فيها مليشيات طائفية مذهبية. لا نجهل أن الأغبياء ومنهم سياسيون ومثقّفون، يحرّضون تحت عناوين مشبوهة مشابهة، على إشعال فتنة يستفيدون منها لإسقاط السلطة الجديدة.

لا يُمكن بناء سلام حقيقي على النّسيان. إن تجاهُل الماضي سيفتح الباب أمام عودته، قد تبدو خيانة الذاكرة حلّاً سريعاً، لكنها في الواقع تأجيلٌ للمواجهة الحتمية مع الحقيقة. فالمجتمع الذي يدفن ماضيه دون محاسبة، يحكم على مستقبله بأن يظلّ رهينة لهذا الماضي.

العدالة الانتقالية ليست مجرّد عقاب للمجرمين؛ إنها عملية تهدف إلى تحقيق الإنصاف للضحايا. إن ترسيخ المصالحة الوطنية، يعني بناء نظام قضائي عادل ومستقلّ، لا يخضع لضغوط السياسة أو نوازع الثأر، بل يستند إلى مبادئ القانون وحقوق الإنسان. بدون عدالة انتقالية حقيقية، يصبح الحديث عن التسامُح والمصالحة شعارات فارغة. فالاعتراف بمعاناة الضحايا، وتقديم الجُناة إلى المحاكمة، خطوة أُولى نحو الشفاء المجتمعي. إنّ التجاهل المتعمّد، يُهدّد بإعادة دورة العنف من جديد.

في الوقت ذاته، يجب أن تكون العدالة وسيلة لبناء المستقبل، ما يتطلّب سرديات تصالُحية حقيقية، تعترف بالماضي دون أن تؤجّج الكراهية، وتفتح الباب أمام حوار وطني يشمل جميع الأطراف دون إقصاء. لذلك، يتعيّن على السوريين مواجهة ماضيهم بجُرأة، بلا إنكار أو تزييف. عليهم أن يكتبوا تاريخهم، ليكونوا قادرين على تجاوز آلامهم، والمُضي قُدماً نحو مستقبل مشترك يجمعهم كمواطنين متساوين، بغضِّ النَّظر عن انتماءاتهم الدينية أو العِرقية أو السياسية.

إنّ الخروج من دائرة الدَّم، يتطلّب إرادة سياسية صادقة، وقضاء مستقلّاً، إن توافرهما يسمح بعدم محو الماضي، وإنما تحويله إلى درس يحمي المستقبل. هذا هو مثلّث العدالة الانتقالية: الاعتراف، والمحاسبة، والمصالحة.

أما التحدّي، فيكمن في تحقيق التوازن بين حقّ الضحايا في العدالة وبين حاجة المجتمع إلى المصالحة، ولا عفو من دون محاسبة، والعدالة ليست الانتقام. إنما تعني بناء مجتمع جديد، وسورية جديدة، خالية من الكراهية، يسودها القانون.

ولا بأس بألّا يغيب عنّا، أنّ الذاكرة هي نحن، وما المصالحة إلّا مع الذات.

* روائي من سورية

العربي الجديد،

——————————-

السخرية إذ تساهم في تشكيل صورة قادة/ سميرة المسالمة

18 فبراير 2025

على مرِّ التاريخ، استخدم العديد من الزعماء السخرية بطرق مختلفة، سواء في الحروب الكلامية أو لإضفاء الطرافة على المواقف الجادة، مما جعلهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي. على سبيل المثال، كان ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، من أكثر القادة شهرة بعباراته الساخرة. ومن أبرز مواقفه، عندما قالت له السياسية البريطانية نانسي أستور: “لو كنتَ زوجي، لوضعتُ لك السم في الشاي!”، فردَّ قائلًا: “ولو كنتِ زوجتي، لشربته فورًا!”. لم تكن هذه الردود مجرد نكات، بل عكست شخصيته القوية وبديهته الحادة والحاضرة.

في سورية أيضًا، استخدم الزعماء السخرية للتلميح إلى مواقف جادة أو سياسية مصيرية، ومن ذلك ما قاله الزعيم السوري شكري القوتلي لجمال عبد الناصر عند توقيع اتفاقية الوحدة بين مصر وسورية عام 1958 محذرًا له من صعوبة التعامل مع الشعب السوري وطموحاته: “أنت لا تعرف ماذا أخذت يا سيادة الرئيس، أنت أخذت شعبًا يعتقد كل فرد فيه أنه سياسي، ويظن خمسون بالمئة منهم أنهم زعماء!”. وقد نقل الصحافي محمد حسنين هيكل هذه المقولة في أحد مقالاته بعد ثلاثين يومًا من انهيار الوحدة، وللتأكيد على أن السوريين قد حذّروا عبد الناصر من أن قيادتهم ليست بالأمر اليسير عليه.

وعلى الرغم من أن السخرية يمكن أن تكون أداة ذكية في السياسة، فإن استخدامها غير المدروس قد يرتد على صاحبه. فقد حاول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد استخدامها كوسيلة “لتخفيف دمه”، لكن عباراته غالبًا ما تحولت إلى دليل على افتقاره إلى الحكمة. فعندما دعاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع لحل الأزمة السورية، ورفضها مرة ومرات، سأله صحافي من قناة “سكاي نيوز” عن سبب رفضه للقائه، فرد بعبارة غير مسؤولة: “لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟ لكي نشرب المرطبات يعني مثلًا؟”. لم تكن هذه الجملة نكتة سياسية بارعة، بل كانت مثالًا على غياب الرؤية الاستراتيجية. والمفارقة أن معارضيه بعد أشهر قليلة، هم من احتفلوا لاحقًا بهروبه خارج البلاد، وربما جميع السوريين شربوا مرطبات النصر عليه، وإسقاط نظامه مع كل المسؤولين العرب والأتراك والغربيين الذين جعلوا من دمشق مزارًا لهم.

ما يعني أن السخرية المفيدة تعتمد على من يستخدمها، ومن يعرف حجم ما يستطيعه، وما يعجز عنه. فنابليون بونابرت استخدم السخرية بمهارة في الحروب والمفاوضات، وكان واثقًا من قدراته. مثال على ذلك، عندما تلقى رسالة تهديد من أحد خصومه كُتب فيها: “إذا هاجمتني، سأقضي عليك!”، فرد نابليون ساخرًا: “إذًا؟!”، في إشارة إلى يقينه بالانتصار، كما يقال إنه حين استعرض خارطة العالم، لم يتأخر عن البكاء عند رؤية موقع إنكلترا، لأنه كان يدرك أنها عصية عليه، فعبّر عن عجزه بدموع السخرية من نفسه، فالسخرية قد تكون أداة قوية، لكنها تحتاج إلى حكيم يدرك متى وأين يستخدمها.

لم تقتصر السخرية السياسية على الزعماء، بل كانت أيضًا وسيلة للنقد الشعبي، سواء علنًا أو سرًا. فمنذ العصور القديمة، استخدمت الشعوب السخرية للتعبير عن الإحباط والسخط من الحكام. في روما القديمة، انتشرت همسات التهكم حول فساد الأباطرة، وفي عهد الاتحاد السوفياتي السابق، كان المواطنون يتداولون السخرية عن جوزيف ستالين همسًا، خوفًا من بطشه. ومن الطرائف الشهيرة المتداولة في مصادر متعددة: “أحد المواطنين يسأل: هل صحيح أن ستالين يكافئ المزارعين على إنتاج القمح؟ فيرد الآخر: نعم، بالطبع! يرسلهم إلى سيبيريا ليزرعوه هناك”.

وفي العصر الحديث، استمرت السخرية السياسية كوسيلة للتعبير عن مشاعر الشعوب تجاه حكامها، ففي سورية، استخدم الباعة المتجولون وأصحاب “الدكاكين” عبارات تجارية ذات أبعاد سياسية خلال تسويقهم لمنتجاتهم، مثل “كل عضة بغصة يا سفرجل”، و”خلص موسمك يا أفندي”، و”حامض أكثر من عيشتي يا ليمون” للإشارة إلى المشاكل الحياتية في ظل الأنظمة الحاكمة.

وكذلك في مصر، انتشرت النكات السياسية خلال حكم جمال عبد الناصر، لكنها بلغت أوجها في عهدي أنور السادات وحسني مبارك، حيث أصبحت تعبيرًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ومن النكات المصرية الشهيرة في عهد مبارك: “واحد يسأل صاحبه: لو مسكت عفريت المصباح، تطلب منه إيه؟ قال: أقوله شوف لي عفريت أكبر منه يشوف لي شغل” تعبيرًا عن واقع البطالة المزري الذي وصل إلى حد يفوق قدرة البشر على معالجته، وهو واقع ينسحب على بلدان جمهوريات عربية كثيرة.

صحيح أن السخرية تهدف غالبًا إلى التخفيف من عبء الواقع المثقل بالهموم، لكنها تبقى إحدى أدوات النقد القوية، وهي قد ترفع زعماء أو تسقط آخرين، كما ساهمت السخرية في تشكيل صورة بعض القادة كأذكياء ومحنكين، وكشفت عن سذاجة وغباء وسطحية آخرين. فبينما يمكن أن تكون السخرية علامة على الحكمة والدهاء، فإن استخدامها الأجوف قد يحوّل صاحبها إلى مصدر للسخرية بحدّ ذاته، كما حدث مع الأسد، الذي لم يفت الرئيس الحالي أحمد الشرع الإشارة إلى عبارته “هل نشرب المرطبات مثلًا”، واستذكرها أكثر من مرة تصريحًا، أو إشارة وهو يشرب الشاي مع ضيوفه من على جبل قاسيون، ولعل الهارب يشرب الآن “المرطبات” في منفاه، على نار الشك والخوف وبطعم الهزيمة والذل.

*كاتبة سورية.

ضفة ثالثة

————————————-

إعلان العلا أكبر من تعهد بإعادة إعمار سوريا/ علاء شاهين صالحة

18 فبراير 2025 م

تشكل المبادرة غير المسبوقة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الشرق الأوسط المتأثرة بالصراعات بداية بسوريا إدراكاً للفرصة النادرة لإعادة الاستقرار لركن من المنطقة كان على مدار سنوات ساحة لحروب إقليمية وأزمات اقتصادية طاحنة. النجاح غير مضمون، لكنّ هناك أسباباً رئيسية عدة تدعوني للتفاؤل.