سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 21 شباط 2025

حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————–

سوريا نحو المستقبل.. ومعارضو الماضي تائهون/ أسامة المصري

فجأة استفاقوا يطالبون بكل شيء دفعة واحدة من العلمانية الى المازوت

تحديث 21 شباط 2025

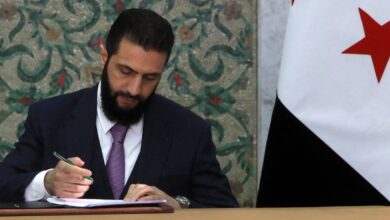

فيما تواصل السلطات السورية الجديدة حاثة الخطى لإعادة بناء الدولة السورية على كافة الاصعدة تواصل شخصيات معارضة ونخب وسياسيون وناشطون وضع العصي بالدواليب بأحسن احوالهم دون ان ينتبهوا الى القول المأثور أن تشعل شمعة خير ألف مرة من ان تلعن الظلام فخلال اسبوع مضى اطل رئيس سوريا السيد احمد الشرع بأكثر من حديث صحفي اضافة القاءه خطابين، واعطى صورة شاملة عن الاولويات والوضع السوري وتصوراته للمرحلة الانتقالية بتفصيل لا يحتاج الى اي توضيحات.

قبل أن يتحدث الشرع وعلى مدى شهرين تقريبا يطالب الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من كل التيارات الاجتماعية والسياسية بضرورة ان يتحدث الشرع ويخاطب السوريين بدل ان يودع وفودا ويستقبل اخرى فيما ذهب اخرون الى طلبات مثل ضمانات للأقليات والحقوق ووقف الانتهاكات الخطيرة وعقدت الندوات وتعالت الاصوات لدرجة ان مظاهرات خرجت في اوروبا تطالب الغرب بالتدخل بسبب اعمال القتل لكل من هو غير سني فيما استنفر المناضل هيثم مناع من اجل تدخل عسكري دولي وتطبيق القرار 2254.

ومن خلال مراقبتي للنشاط المحموم على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الندوات والتصريحات حتى ان الفلسطينيون من داخل فلسطين والعراقيون ربما من اتباع السيستاني والسوداني، ينشطون بعقد ندوات لأشخاص سوريين تكرس لبحث الخطر المحدق في سوريا وبشعبها. ولا أدري أين كان هؤلاء عندما كان يتم التطهير العرقي وتدمير المدن بالبراميل.

لقد تولد لدي انطباع ان الكثير ممن صمتوا خلال اثني عشر عاما على الأقل كان لديهم جوع للكلام والتعبير عن ما بدواخلهم، ومنهم من يعيش خارج سوريا ولم ينتبهوا الى حجم التغيير الذي حصل بإسقاط النظام و انهم (بعضهم اعتبر أن ما حصل ليس سوى تبديل سلطة بأخرى) أصبحوا أحرار من الخوف لدرجة انهم باتوا قادرون بتعليقاتهم تناول اي شخص يخطر على بالهم بكلمات ساخرة او شتائم حتى لقائد العمليات العسكرية الذي اسقط النظام (حتى ينتابك احساس انهم ضد اسقاط النظام) بل ذهب البعض للحديث عن قضايا شخصية وما شابه ذلك ومنهم من ذهب به خياله لتوجيه انتقادات وتحليلات ليس لها صلة بالواقع حول السلطة الجديدة وافاقها وكذلك ما يحلمون به من يوتيوبيا ليس موجودة سوى بمخيلاتهم..

والعديد ممن يعتقدون انفسهم انهم سياسيون او مثقفون أو ناشطون ومفكرون لم ينتبهوا ان السلطة الجديدة لم تحضر معها عنفات لتوليد الكهرباء أو مصافي للنفط لحل أزمة الطاقة على سبيل المثال، فهم لم ينتبهوا إلى معاناة السوريين قبل إسقاط النظام، فجأة استفاقوا يطالبون بكل شيء دفعة واحدة من العلمانية الى المازوت الى العدالة والمظاهر المسلحة وترويع السكان الامنين والعفو العام وشكل الدولة ودستورها والقضاء ولون الثياب والشرطة السويسرية، وكأنهم كانوا والشعب السوري خلال اكثر من نصف قرن يأكلون بسكويت ماري انطوانيت واتت السلطة الجديدة بخبز الشعير .

باختصار السلطة الجديدة التي اسقطت النظام احبطتهم فهم كانوا يريدون ان تأتي ديموقراطية الغرب بأحزاب وجمعيات وتنظيمات محملة على عربات فرنسية بيضاء تقودها احصنة ماكرون وربما يقبلون ان قادتها احصنة ميلوني يجب ان تكون السلطة الجديدة على مقاس مخيلاتهم ومع خطاب الشرع ببدلته العسكرية واعلان حل الفصائل العسكرية ودمجها ضمن وزارة الدفاع انطلق هؤلاء المحللون والسياسيون من كل حدب وصوب بالتحليلات وبناء نتائج ودلالات تؤكد اننا ذاهبون الى الجحيم وتحذيرات من ديكتاتورية ونظام طائفي جديد فكل العسكر من لون واحد متسائلين من نصب الشرع رئيسا فيما بعضهم اعتبر أن الأمر لا يخرج عن السياق التاريخي للمنتصرين كثورة اكتوبر الشيوعية فيما اعتبر اخرون ان ما جرى انقلاب عسكري بدلالة الحضور العسكري واللباس العسكري وما قاله الشرع ليس سوى البيان رقم واحد الذي غالبا ما كان يتبعه احكاما عرفية وحالة طوارئ عاش معظم السوريين جل حياتهم تحت سلطتها.

وانهمرت سيول التعليقات الغير مرحبة فيما انهالت التحليلات متسائلة (سوريا إلى أين؟) انها الدكتاتورية انها حكم الاستبداد من جديد لنعلن النفير العام وذهب البعض لرسم السيد احمد الشرع بنصف وجه بشار الاسد فيما تداعى الناشطون واليساريون وغيرهم من فلول اليسار كالحزب الشيوعي السوري لينفخ بالصور ان هبوا واستشهدوا بتاريخهم الغير مشرف بلا خجل.

رغم أن خطاب الشرع كان واضحا فهو اجتماع عسكري أعلن فيه عن حل كل الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام (التي يخشونها كفصيل متشدد) وأعلن عن البدء بتشكيل جيش وطني سوري وحل جميع احزاب الجبهة بما فيها حزب (العبث) ومع ذلك رأى البعض ان ليس من حق أحد ان يحل أحد طالما انه لا يوجد سلطة شرعية بمعيار هؤلاء لا بل اعتبر البعض ان حل مجلس الشعب سيضع التشريع في مهب الريح دون ان ننسى البكاء على حل اجهزة الشرطة البريئة كما براءة وزير الداخلية محمد الشعار.

اتى خطاب الشرع بعد أن أصبح رئيسا لسوريا الجديدة في اليوم التالي الذي وضع برنامج للمرحلة الانتقالية التي سترسم مستقبل سوريا بخطبة من خمس دقائق، وبلباس مدني لم يترك اي نقطة غامضة دون توضيح، من تشكيل لجان تحضيرية صولا الى الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية

الدقائق الخمسة استدعت استنفار كبير هذه المرة خاصة انه لم يترك شيئا هاما دون ان يعرج عليه لكن عبثا تذهب محاولات الرئيس الجديد حيث ذهب البعض الى القول مهما حصل فانا لن اكون الا معارض لم يجد هو وغيره ما ينتقده لذلك حسم خياره ليكون معارضا كون المعارضة والنضال امتياز للمثقفين واليساريين بينما اتجه آخرون للبحث في ما وراء الخطاب مشيرين الى القول (اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استغرب).

ايام قليلة واذ به يدلي بحديث صحفي لتلفزيون سوريا مجيبا عن كل الاسئلة التي يبحث عنها السياسيون والسياسيات والباحثون والباحثات والمنتقدون والمنتقدات والناشطون والناشطات الغوغائيون والغوغائيات والمتصيدون والمتصيدات والعلمانيون العلمانيات، من وحدة سوريا الى السلطة الى المواطنة، تحقيق العدالة والعفو، حصر السلاح، اعلان دستوري، ومع ذلك اصبحنا كما امسينا (لم يذكر كلمة ديموقراطية والمذيع كان مو فهمان والمذيعة لابسة احمر ) بل ذهب البعض بالمطالبة بتجريم السلطة الجديدة على اعتبارها سلطة امر واقع وترتكب انتهاكات فظيعة بحسب مدرسة هيثم مناع الحقوقية.

أما وأنه باعتقادي ما قدمه من تصورات وما طرحه من أفكار أيضا في مقابلته الاخيرة مع الإيكونوميست جاء مكملا وشارحا وخاصة حول وحدة سوريا وأهمية السلم الأهلي والتفاوض مع الرافضين لتسليم السلاح والتشديد على اعادة بناء سوريا كدولة دستور وقانون وصولا الى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية. وعندما أشار الى أهمية الاختصاصيين في مجال الاقتصاد والقانون والدستور والاحزاب اعتبروا انه لابد من الإفصاح عن هؤلاء لنعرف من سيوظف هل سيأتي بالأدالبة مثلا ام الإيغور.

اعتقد ان المشكلة تكمن في اعماق هؤلاء الاشخاص الذين تقدموا وبرزوا في المشهد السوري (الكتروني) مع التحول الاعظم في تاريخ سوريا كمحللين وناشطين وهم في معظمهم سياسيون فاشلون او مثقفون هامشيون او كتاب لا يقرأ لهم احد او بدأوا تجاربهم حديثا في التعبير عن الرأي فيما هناك اخرون يطمحون بالحصول على (لايكات وهي بمثابة التصفيق في التجمعات الجماهيرية) من خلال الاكشن حتى وان كانت الرواية ضعيفة لكن الملفت للانتباه وهو الاخطر هو ارتفاع منسوب الشعور الطائفي ضد الاغلبية السنية وكأنها هي من حكم البلاد وهي من ارتكب الجرائم طيلة ال 54 والمثال الفاقع ودغدغ مشاعر الشاعرين قول احدهم لماذا الاعتذار يجب ان يعتذر تجار دمشق وحلب لانهم هم من ايدوا الاسد الاب.

اخيرا اعتقد ان معظم الانتقادات لا تتحلى بالموضوعية خاصة انها تأتي بعد اسقاط نظام دمر سوريا واوصلها الى الهاوية على كافة المستويات بما فيها الاخلاقية، ويبدو بالفعل بتنا امام ازمة اخلاق قبل كل شيء، واعتقد ان هناك عدة مسائل تقبع خلف هذه الانتقادات، الاولى هي قصر نظر لا يمكن اصلاحه بالنظارات بالطبع ومحدودية في نمط التفكير اليساري الذي لا يزال يعيش ضمن الايدولوجيا وامتلاك الحقيقة والقوالب الجاهزة، والثانية الخوف، الخوف من اي جديد حتى لو سلطة جديدة ولا تزال تحبو وتلت اسقاط أسوا نظام عرفه التاريخ البشري، اما المسألة الثالثة فهي غياب الثقة فالخائف او المذعور لا يثق بأحد وهذا ما يحدث امامنا في البحث بين الكلمات والسطور عن اي حرف يؤكد (وجهة نظرهم) اي خوف المذعورين وبالتالي لا شرعية لمن يثير الخوف عند الاشخاص المذعورين.

العربي القديم

———————

«الجبهة الوطنية» في سوريا: حُلّت الأكذوبة أم حُصرت السياسة؟/ صبحي حديدي

تحديث 21 شباط 2025

قرارات إدارة العمليات العسكرية في سوريا، التي قضت بحلّ جملة من بنى «الحركة التصحيحية» مثل الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث، وتناولتها هذه السطور في حلقات سابقة؛ تضمنت أيضاً حلّ أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» وحظر إعادة تشكيلها «تحت أي اسم آخر». وكان الجمع في نصّ القرار بين حزب البعث وأحزاب الجبهة مدعاة إشكال فوري أوّل، مفاده الفوارق الشاسعة بين حزب حاكم (من حيث الشكل على الأقلّ) وأحزاب سائرة في فلكه؛ سواء من حيث الموارد المالية والأملاك، أو العلاقة الفعلية مع أجهزة الاستبداد والفساد في قلب النظام البائد، وبالتالي المسؤولية المباشرة عن الجرائم والانتهاكات والمجازر.

وهذا إشكال يصحّ أن يحيل إلى جملة من التساؤلات، بينها التالية: هل من الصواب وضع حزب البعث وأحزاب الجبهة في سلّة واحدة من حيث موجبات الحلّ؟ وهل وضعها في مصافّ واحدة مع حزب كان حاكماً، على نحو أو آخر، يشكل إجراء وقاية سياسياً وأمنياً وإيديولوجياً؛ أم يحرم تلك الأحزاب وأنصارها، أياً كانت أعدادهم، من حقّ الوجود؟ وإذا كانت الجبهة خديعة جوفاء كاذبة منذ تأسيسها، فهل قرار الحلّ الجماعي هذا يطوي الأكذوبة، فقط، أم ينتهي استطراداً إلى حصر السياسة في يد السلطة الحاكمة؟ وهل الاحتمال الثاني مرحليّ مؤقت ريثما ينظّم الدستور الجديد مسائل الأحزاب والنشاط السياسي عموماً، أم هو نذير بحظر طويل الأمد أو دائم بصدد إعادة تشكيل الأحزاب التي حُلّت؟

طريف، بادئ ذي بدء، أن الموقع الرسمي للجبهة على الإنترنت لا يزال مفتوحاً رغم قرار حلّها، وفي وسع زائره أن يطالع على صفحة الاستهلال علم النظام يرفرف فوق صورة بشار الأسد، مع العبارة المتكررة منسوبة إليه: «جبهتنا الوطنية التقدمية نموذج ديمقراطي تمّ تطويره من تجربتنا الخاصة بنا. وقد أدت دوراً أساسياً في حياتنا السياسية ووحدتنا الوطنية». جليّ، في المقابل، أنّ الموقع لم يُحدّث بعد 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، تاريخ انهيار نظام «الحركة التصحيحية» وفرار الأسد الابن، وريث الأسد الأب قائد انقلاب 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970 ورأس النظام؛ لكنه ما يزال حافلاً بكلّ عناصر الكذب والتضليل واستغفال العقول وإهانة المنطق السليم الأبسط.

وهذه «الجبهة» كانت واحدة من أبكر الأشكال التي أدخلها الأسد الأب في سنة 1972، ضمن نهج منتظم يستهدف وأد العمل السياسي في سوريا، وتزييف التحالفات، وتدجين أحزاب عريقة وأخرى وليدة لا يجمعها جامع أشدّ رسوخاً من انتهازية العلاقة مع السلطة الحاكمة؛ وشهدت انشقاقات شتى، وتنافساً محموماً على إبداء الولاء وحيازة المكاسب التي تبدأ من سيارة المرسيدس ولا تنتهي بحقيبة الوزارة. وساعة انهيار النظام، كانت هذه «الجبهة» تضمّ حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي السوري ـ مجموعة خالد/ عمار بكداش، والحزب الشيوعي السوري الموحد/ مجموعة يوسف فيصل/ حنين نمر، وحزب الوحدويين الاشتراكيين، والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي العربي، والاتحاد العربي الديمقراطي، وحزب الاشتراكيين العرب، وحزب العهد الوطني، والحزب السوري القومي الاجتماعي ـ المركز؛ فضلاً عن اتحاد العمال، واتحاد الفلاحين.

هذه الغابة من الأسماء هي المؤشر الأوّل على خواء «جبهة» أقرب إلى مزرعة منتفعين انتهازيين، منها إلى تجمّع يمارس نشاطاً من أيّ نوع على صلة بالسياسة والاجتماع والاقتصاد، حيث تتعالى الجعجعة بلا طحن، ولا يُسمع صوت يتيم ينتمي إلى سوريا الجوع والعطش والبرد والخراب والقتل والمجازر وجرائم الحرب. ومنذ أن أطلق الأسد الأب هذا الكيان الشائه، تقصد أن يحيل إليه سلسلة من المهامّ والصلاحيات تعجز عن حملها الجبال الرواسي؛ مثل: «تحرير الأرض العربية المحتلة بعد الخامس من حزيران عام 1967 كهدف مرحلي في نضال الأمّة، وهذا الهدف يتقدم جميع الأهداف المرحلية الأخرى، وفي ضوئه يجب أن نرسم خططنا في كافة المجالات».

بين الصلاحيات الأخرى، ثمة «إقرار مسائل الحرب والسلم» و«إقرار الخطط الخمسية ومناقشة السياسة الاقتصادية» و«رسم خطط التثقيف القومي الاشتراكي» و«العمل على استكمال بناء النظام الديمقراطي الشعبي ومؤسساته الدستورية ومجالسه المحلية» و«متابعة استكمال البناء الديمقراطي للمنظمات الشعبية والمهنية». هنالك، أيضاً، هذا الطموح «المتواضع»: «جعل تجربة الجبهة في سوريا نموذجاً يحتذى به في الوطن العربي الكبير، لتلتقي القوى الوطنية والتقدمية في جبهة واحدة ضد قوى التخلف والتجزئة والاستعمار لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية». وكلّ هذا تحت سقف قاعدة في النشاط تخوّل حزب البعث وحده بالعمل في صفوف الجيش والقوات المسلحة والطلاب.

ومنذ سنة 2000، وابتداءً بخطاب القسم الذي أعقب توريثه السلطة، أعلن الأسد الابن أنه سوف يسير (وقد سار بالفعل، طيلة 24 سنة بعدها) على نهج والده، فاستعاد ما كان الأسد الأب قد أغدقه من مديح على صيغة «الجبهة» بوصفها المثال على «نموذج ديمقراطي تمّ تطويره من خلال تجربتنا الخاصة». وتناسى عامداً، إذْ لم يكن له أن ينسى ما يعرفه كلّ مواطن سوري راشد، أنّ هذه «الجبهة» أنشئت جثّة هامدة منذ البدء، وتُركت تتعفّن طويلاً حتى زكمت رائحة موتها الأنوف، فلم تعد أحزابها أكثر من حلقات تصفيق وتهليل ومباركة ومبايعة. وإذا كان الأسد الابن قد تحدّث عن ضرورة تطوير صيغة عمل الجبهة «بما يستجيب لحاجات التطوير الذي يتطلبه واقعنا المتطور والمتنامي» فإنّ الأسد الأب كان قد تحدّث هكذا في كلّ خطاب قسم خلال السنوات الثلاثين التي أعقبت انقلابه. وأمّا «الجبهة» العتيدة فقد بقيت على حالها، وبقي عجائزها العاجزون كلٌّ في مكانه وموقعه، أو حيثما أتاح انشقاق جديد ظهور «أمين عام» وليد، هنا وهناك.

هذه الحال المزرية، التي تبدّت للعيان الشعبي السوري سنة بعد أخرى وعقداً بعد آخر، فلم يغب شللها عن أنظار غالبية أعضاء الأحزاب ذاتها، وشكّل صمتها عن جرائم النظام صيغة تواطؤ صريحة فاضحة؛ هل تبرر قرار الإدارة العسكرية بحلّها، على سبيل طيّ الأكذوبة؟ كلا، في ناظر هذه السطور، لسبب أوّل جوهري هو حقّ الشارع الشعبي في التعامل المباشر مع هذه الاحزاب، الآن وقد سقط النظام السياسي والأمني الذي كان يغطيها ويمكّنها أو حتى يموّل بعض أنشطتها وإعلامها؛ وهذا حقّ في المساءلة بعد التفضيح، وكشف الحساب والمحاسبة في سوريا الراهن، ثمّ في سوريا المستقبل حين يتوجب أن تصبح السياسة متاحة تماماً في الفضاء العام. سبب جوهري ثانٍ هو أن حظر تشكيل الأحزاب، بما في ذلك إعادة تشكيل أحزاب قديمة بأسماء جديدة، يتوجب أن يتنافى مع مبادئ كبرى ناظمة في دستور سوريا المستقبل؛ أسوة بحقوق مدنية أساسية مثل المعارضة والتجمع وتشكيل النقابات والروابط والجمعيات، وضمان التظاهر والاحتجاج والإضراب.

قرار حلّ أحزاب «الجبهة» يُنزل بها العقاب في مستوى أوّل، جزاءً وفاقاً كما قد يساجل رجال الإدارة العسكرية، لكنه في المستوى الأعمق والأخطر يلوّح بإبقاء الحقّ في ممارسة السياسة منحصراً داخل موشور القوى الحاكمة وحلفائها في قليل أو كثير؛ كما يؤذي قسطاً غير ضئيل من فاعلية أحزاب وقوى كانت خارج دائرة النظام وجبهته، بل كانت في صفوف المعارضة على اختلاف تكويناتها الاجتماعية وتياراتها الإيديولوجية. ففي سوريا الجديدة الحرّة، للجميع حقّ العمل الحزبي والتفكير السياسي، على مرأى من الشارع الشعبي والسلطة الحاكمة، سواء بسواء.

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

القدس العربي

—————————–

جدرانُ المدن السورية تتكلّم أخيراً/ عبير نصر

21 فبراير 2025

من الهامش إلى قلب المشهد السياسي الملتهب، سرعان ما قفزت تحرّكاتٌ مضادّة لنبض الشارع السوري العام، مستغلةً وصول السلطة الجديدة دمشق، وهي طفرة اجتماعية عادة ما تتمخّض من فراغ سياسي هائل، فتتحوّل بعض الساحات السلمية ميادينَ للتخوين والاقتتال. ولنا أن نشير إلى الاعتداء على وقفة مطلبية دعت إليها قبل أيام حركات وقوى مدنية في مدينة طرطوس، للمطالبة بإيقاف التسريح من الوظائف والاعتقال التعسفي، وأيضاً التنديد باستمرار المجازر، لتُفضّ التظاهرة بعد هجوم تجمّع مدني آخر رفع شعارات مناهضة، لم تخلُ من اتهاماتٍ طائفية، قبل أن يُهاجِم المحتجّين جسدياً. هذه الصدامات ذات الصلة إذا ما غُذّيت بسموم الشحن الطائفي، وبُرِّرت بدوافع مشروعية الصراع على الهيمنة، ستقود حكماً إلى حرب شوارع مُعلَنة. ومن الحكمة حينها اللجوء إلى سياسة “القوة الناعمة” لمنع إشعال فتيل المواجهة، من قبيل الفيديوهات التوعوية ومنتديات السلم الأهلي وحوارات المواطنة، وبالطبع استراتيجية الملصقات.

خذ مثالاً، عندما انتشرت ملصقات تدعو النساء السوريات إلى “الحشمة” وارتداء النقاب فقط، من دون مراعاة التنوّع السوري الهائل، ما دفع كثيرين إلى التساؤل بشأن نوع الدولة التي تتجه إليها سورية، لم يتوقّف الأمر عند حدود التساؤل المشروع، بل غصّت شوارع المدينة بمنشوراتٍ مضادّة أكّدت حقّ النساء في اختيار ما يلبسن من ثياب من دون ممارسة أيّ ضغوط قاهرة. وعليه، ووسط المشهد الملتبس والباعث على القلق، ثمّة وجه مضيء في حروب السوريين الناعمة المذكورة آنفاً، لأنها تعكس حيوية المجتمع السوري وقدرته على تكييف الأفكار في الحراك السياسي، تنبع من القراءة العميقة لحساسية الواقع، وتستتبع تغيير التكتيكات وفقاً لجملة الأهداف المتّفق عليها، وفيها أيضاً رمزية بالغة التأثير لجهة تظهير وجهٍ مدني رافض لكلّ ما هو منافٍ للروح السورية، ولكلّ الاصطفافات الشاذّة، التي نجمت عن صدمة ما بعد السقوط المفاجئ لنظام الأسد.

وفي ضوء ذلك كلّه وغيره، ورغم المخاوف من انزلاق البلاد إلى قيعان التشدّد، تبدو الملصقات التي تناولت لباس المرأة (بوجهيها) صحيةً إلى حدّ كبير، لأنها ستفسح مجالاً لنقاش أعمق حول حرّية المرأة، ودور مؤسّسات الدولة والقوانين في حماية حقوقها وكينونتها، بينما ما يزال وضع الحرّيات في سورية غامضاً، ويُثار الجدل حولها بسبب الانتهاكات والتجاوزات “الفردية”، بالتوازي مع رسائل التطمين المتكرّرة. فها هي تظهر ملصقات أخرى في مدينة اللاذقية، وثيقة الارتباط بالدعوة الممنهجة للتحريض الطائفي التي يتبنّاها بعضهم، وتدعو إلى شيطنة طائفة بعينها، ليسارع أبناء المنطقة إلى إزالة هذه الملصقات قبل أن يتمّ الردّ عليها.

بطبيعة الحال، ثمّة من يؤكّد أنّ ظهور أيّ شكل من المقاومة الناعمة دليلٌ قطعي على أنّ الوضع في حاجة إلى ثورة، وهو في الطريق إليها، وحتى لا يسقط السوريون في فخّ الجمود الذي لا يُولّد حركةً ولا ينتج أملاً، يبقى الدرس المستفاد من هذه التحرّكات، وإن اتخذ أحد طرفيها خطاباً أيديولوجياً مغلقاً، هو ضرورة التعبير السلمي، ليُطرح سؤالٌ ملحّ هنا: هل تعود حرب الملصقات في محاكاة رمزية للافتات المدن المنكوبة إبّان الثورة السورية، إذ أكد ناشطون أنّ الناطقَين باسم البيت الأبيض والخارجية الأميركية كانا ينتظران مظاهرات كفرنبل، ليسمعوا ماذا يقول السوريون في لافتاتهم، وإلى أيّ مدى بلغت آمالهم واشتدّت آلامهم؟

يدور هذا السؤال في فلك الممكن والمتاح، أمّا الجواب فيكمن في استشراف مآلات عمق الدور الذي ما زال يلعبه “الرمز” في التأثير في الناس، وكيف للملصقات ومفاعيلها في داخل نفس المتلقّي العادي أن تُحدث فرقاً ملموساً في الواقع السوري شديد التعقيد والحساسية، خاصّة أن الميدان لم يعد صالحاً للصدام المباشر تجنّباً للانجرار نحو السيناريو الأسوأ، فحرب اليوم هي حرب العقل، الذي يتبنّى لغةً بالغة التكثيف، والملصق يمكن أن يتحوّل محرّكاً ثورياً في حال كانت الكتلة التي ترفعه قادرةً على تشكيل روح جماعية تتجاوز الفجوة العميقة بين الخطاب والممارسة. ولتأكيد ما تقدّم، أثبتت حرب الملصقات فعّاليتها خلال الحرب الأهلية اللبنانية مثلاً، وشكّلت أداة في إدارة الصراع المسلّح، وأيضاً مادّة للتعبئة، فغصّت الجدران بالملصقات السياسيّة التي نشرتها جلّ الأطراف المتناحرة، بغية تعبئة أنصارها، وشيطنة أعدائها، لإثارة تعاطف شعبيّ مع قضاياها. على التوازي، وفي بداية عام 1990، شهد الملصق السياسي الفلسطيني زخماً كبيراً، ولعب دوراً دعائياً مؤثّراً في فضح جرائم العدو الصهيوني في الداخل.

وفي ضوء ما سبق، تأتي الملصقات السورية من قلب الواقعية السياسية الملحّة، بغية استيعاب التحدّيات الراهنة، كما لا يمكن في هذا المقام إغفال أهمية البعد الغائب في المشهد السوري، وهو أن ما أُخذ بالقوة لم يعد يُستردّ بالرصاص أو الدبّابة أو البراميل، بل بقوة الأفكار التي تبدو أكثر مكراً وفاعليةً ممّا قد توحي به، ولها أن تجرّ طاولة التفاوض إلى مساحة أكبر، تدعم المطالب الشعبية بشبكة واسعة من الإمكانات والاحتمالات. والملصقات ليست مجرّد شعار حالم ومارق، بل بإمكانها تشكيل جسم سياسي وازن يتصدّر مهمّة رسم ملامح الدولة السورية الجديدة، ويجعل السوريين بعمومهم يؤمنون بأنّ صدى الرموز البصرية أبلغ تأثيراً بكثير من كلام النخب السياسية المتشرذمة، كلّها مجتمعة، وربّما يعودون إلى انتظار مواعيد ظهور الملصقات التي تتضمّن استنكاراً لوقائع ومشهديات مريبة، تُلقي بسوادها على البلاد، كما حدث بعد عام 2011.

ثمّة من يؤكّد أنّ الملصق، وهو أكثر الأجناس التعبيرية إثارة وتحريضاً، كاللحن الموسيقي، لا يمكن التخلّص منه، وتتمثّل قوّته الحقيقية بالقدرة على صهر التصوّرات المثالية والوعي الجمعي في رؤية واحدة. هذا ممكن، بالطبع، رغم أنّ التركة “الأسدية” الثقيلة أدخلت السوريين في أتون تحوّلات اجتماعية وسيكولوجية شتى، زادتها تعقيداً الوقائعُ المتسارعةُ الراهنة، وربّما يُخفِّف من وطأتها الأرشيف البصري المُستقَى من لافتات كفرنبل الشهيرة، التي ابتكرت حرفة صناعة الذاكرة السورية، فوصلت متاحف ومعارض دول كبرى، وأيضاً كتابات ما عُرِف بـظاهرة “الرجل البخّاخ”، وهم شبان كانوا يتسلّلون ليلاً إلى أحياء فضاءات الأمل في الأحياء المدمّرة والمحاصرة، يكتبون عبارات تنديد لا تخلو من الرومانسية والفُكاهة، أربكت نظام الأسد وهزّت ثقته بنفسه. عبارات من قبيل: “نحن على قيد الحلم”، “لكَ شيء في هذا العالم.. فقُمْ”، تبدو نبوءة مبكّرة بما يحدث اليوم. فعلياً، تُعزِّز الملصقات سياسة الرفض أو الاحتجاج وإعادة الحسابات، لأنها ليست وليدة “الدعابة” الاجتماعية، ولا “الدعاية” السياسية، بل هي الدرع الواقي من الخوف، كذلك مساحة لحوارٍ مشروع يحتوي الهُويَّات الضيّقة للمكوّنات السورية الأقلّ انضباطاً ووعياً، من دون أن يكون لها سطوة على فرض ثنائية ملتهبة بين خطاب سلمي وخطاب آخر معادٍ وعدواني.

لا يزال المشهد السوري في بداية تشكّله، وما يدعو إلى التفاؤل أن هناك حيويةً ومرونةً كبيرتَين تطبعان المجتمع السوري، الذي كان جامداً عقوداً، أمّا الهدف من هذه التفاعلات السلمية فهو إرساء آليات للتمثيل الديمقراطي الحقيقي. من ثم ليست الملصقات السورية، وكما كانت خلال عقد الحرب الأهلية، حربَ شوارعَ مُعلَنة أو مجرّد مظاهر مارقة تظهر هنا وهناك اعتباطاً، بل ربّما علينا الجزم قائلين إنّ جدران المدن السورية المتعبة تتكلّم أخيراً.

العربي الجديد

————————–

في كلام أحمد الشرع عن المواطنة/ رشا عمران

21 فبراير 2025

بحسب ما تسرّب من اجتماعات الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع مواطنين في الساحل السوري قوله، إنه يجب عدم النظر إلى السوريين بوصفهم أبناء طوائف وأعراق، بل بوصفهم مواطنين سوريين، وهذا كلام لا يمكن إلّا التوقّف عنده، نظراً إلى أنه يصدر من أكبر شخصية مسؤولة حالياً، ولأنه يصدر من أحمد الشرع بالقياس إلي تاريخه الجهادي، وتاريخ هيئة تحرير الشام التي كان قائدها قبل حلّها، وبالقياس أيضاً إلى أن ما يرشح من سلوك كثيرين من عناصر الفصائل التابعة للهيئة من سؤال عن طوائف المواطنين على الحواجز، أو وصف النظام السابق بـ”النصيري”، أو إطلاق صفة “نصيري خنزير” على عساكر النظام، الذين يُلقى القبض عليهم، وغير ذلك من سلوكاتٍ تُمارس حالياً في كامل الأرض السورية، التي تصنّف البشر بحسب طوائفهم ومذاهبهم وإثنياتهم، وهي بكلّ حال مرحلة يبدو أنه لا بدّ من المرور فيها مجتمعياً وأمنياً، نظراً إلى تعقيد الحالة السورية، ولفرط العنف الذي مورس على الأكثرية السُنّية السورية خلال سنوات الثورة والحرب اللاحقة.

تكمن أهمية أن يصدر كلام كهذا عن الشرع في أنه يُحدّد بعض ملامح المستقبل السوري، فهو قيل في اجتماعات عامّة بحضور وسائل إعلام متنوعة. ومن ثم، هو كلام مسؤول وليس مُلقى على عواهنه، وعلى الرئيس في المرحلة الانتقالية إتمامه بإصدار أوامر وقوانين تجرّم العنف الطائفي أو الإقصاء الطائفي، المُمارَس من عناصر الدولة، سواء السياسية أو الأمنية. القوانين التي تتضمّن العقوبات وحدها ما يردع الأفراد عن سلوك يُعكّر صفو السلم الأهلي، ويضمن حقوق المواطنين جميعاً بوصفهم مواطنين لا أبناء أقلّيات وأكثرية. هذا طبعاً في حال كانت هناك نيّات حقيقية لبناء دولة عصرية تُعلي من شأن المواطنة التي تكفلها قوانين وتشريعات تعلو فوق الجميع، ولا يعلو عليها أحد.

وفي المقابل، إنكار أن السوريين منقسمون طائفياً وعرقياً وعشائرياً، هو بمثابة ذرّ الرماد في العيون. نحن شعب لم يعرف يوماً الهُويَّة الوطنية السورية، لطالما كانت هذه الهُويَّة لاحقة لهُويَّات أقلّ وأصغر، فنحن عرب وكرد ومسلمون ومسيحيون وسُنّة وعلويون ودروز وإسماعيليون… وإلخ سوريون، ولسنا سوريين أولاً. هذه الهُويَّات كانت قبل نظام “البعث”، والأسد تالياً، كانت منذ الاحتلالات القديمة لبلادنا حاول نظام “البعث” تغطيتها بالفكر القومي، الذي كان غطاءً واسعاً جدّاً على السوريين أضاع عليهم فرصة إيجاد هُويَّتهم السورية، ثمّ جاء نظام الأسد، الذي جرّم الحديث عن الأديان والطوائف، وعزّز المظلوميات العرقية، لكن في الوقت نفسه اشتغل في نظام المحاصصات الطائفية والمذهبية في مفاصل السياسة والإدارة كلّها، بينما كان يروّج نفسه نظاماً علمانياً لا وجود للهُويَّات الطائفية والمذهبية ضمنه. أمّا الحقيقة التي يعرفها السوريين كلّهم، فهي أن إداراته كانت تقوم على المحاصصات إلى حدّ بالغ الفجاجة والوضوح، وهو ما لا يستطيع أحد إنكاره، فضلاً عن المحسوبيّات والقدرة على الدخول في لعبة الفساد الكبيرة.

بالمختصر، كلام الشرع على ضرورة نفي التحدّث عن الطوائف بالغ الأهمية لو ترافق مع حامل قانوني يضمن فعلاً أن تكون الكفاءة المعيار لأيّ تعيين مقبل، خصوصاً أن ثمّة ميلاً شعبياً إلى اجتثاث “البعث” على الطريقة العراقية، مع عدم مراعاة أن غالبية السوريين كانوا مُضطرّين ومُجبرين على الانتساب إلى “البعث” في زمن الأسدَين. وقد يحرم وزن هذا الاجتثاث سورية من كوادر بالغة الأهمية، وأيضاً مع الميل الشعبي إلى إقصاء العلويين بذريعة أنهم قد حصلوا على فرصتهم في الحكم والإدارة. ورغم أنني (وأنا علوية المنبت) أفضّل فعلاً ابتعاد العلويين في الفترة المقبلة عن السياسة تحديداً، لكن أيضاً بين شباب هذه الطائفة وشاباتها كثرٌ من الكوادر بالغة الكفاءة، التي يمكنها أن تساهم فعلاً في بناء دولة حديثة. أتمنى أن يكون لهم مكان في سورية الجديدة في الإدارات المختلفة، مثل باقي أفراد الشعب، بوصفهم مواطنين سوريين، لديهم حقوق متساوية وعليهم واجبات متساوية.

العربي الجديد

———————————

ماكس فيبر وسوريا الجديدة/ غسان زكريا

21.02.2025

يبدو أن الإدارة الجديدة من جهة، والتركيبة الاجتماعية السورية المعقدّة من جهة أخرى، تسير بالصورة التي رسمها فيبر لبعض أشكال الهيمنة بالكاريزما، حيث تشكّل عناصر غير مسبوقة دوافع للتفاني الشخصي في سبيل طاعة الزعيم، الذي تُنسب إليه، حقاً أو وهماً، صفات غير عادية، ويتم اختيار الأتباع في الهيئات الإدارية حسب درجة تفاني التابع الشخصي في سبيل القائد.

في نصّه الساحر “أنماط الهيمنة الشرعية الثلاثة”، يميّز ماكس فيبر، عالم الاجتماع الألماني الكبير الذي يعدّه كثيرون مؤسس علم الاجتماع الاقتصادي، بين ما يسمّيه الهيمنة القانونية والهيمنة التقليدية والهيمنة بالكاريزما. ولدى قراءة النص، المنشور مترجماً ضمن كتاب “مقالات في علم الاجتماع الاقتصادي”، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (وهي ترجمة لم يتسنَّ لنا الاطلاع عليها بعد) لا يسع القارئ العربي، والسوري خصوصاً، إلا أن يعقد الصلات بين خصائص الهيمنة التقليدية وخصائص نظام الأسد، لا سيّما تلك الفقرات التي يصف فيها فيبر نمط الهيمنة في أنظمة الحكم البطريركي (أو الأبوي) الذي تعتمد فيه الإدارة وطاقمها على تقلّبات مزاج السيد وعسف قراراته.

إلا أن نمط الهيمنة بالكاريزما يبدو الأكثر حضوراً اليوم، بعد سقوط الأسد وتولّي أحمد الشرع القيادة ثم الرئاسة، ويبدو، على أية حال، أن ثمة تلازماً تاريخياً بين انهيار منظومات الهيمنة التقليدية، وبين صعود الهيمنة بالكاريزما، مُتَمثِّلة بأنبياء يُوحى إليهم، أو بقادة عسكريين يُظهرون براعةً عسكرية فائقة، وقدرةً كبيرة على الإدارة واستقطاب المُريدين.

ولا بد لقراءة هذا التحليل من إرساء نقطتين جوهريتين. الأولى، نزع التقييم عن الكاريزما وخصائصها، فالاصطلاح هنا ليس حكم قيمةٍ، إيجابياً كان أم سلبياً، على شخص أو صفاته، بل هو توصيف لأسلوب محدد في بسط السلطة. والثانية، ضرورة فهم الكاريزما بمعنى أوسع من المعنى الذي يشيع استخدامه أحياناً، ويرتبط بالوسامة أو الحضور الشخصي أو قوة الصوت.

هروب الأسد أم سقوط النظام

يرى البعض أن هروب بشار الأسد لا يعني، بالضرورة، سقوط نظامه، ويستندون في ذلك إلى “الشبّيحة” الذين ما زالوا طُلَقاء، وإلى الموظفين الذين ما زالوا يحتفظون بالوثائق، وغيرها من بقايا النظام. ولئن كان هؤلاء موجودين حقاً، فإن بقاءهم بين السوريات والسوريين لا يكفي لاستنتاج عدم سقوط النظام، ذلك أن هيمنته؛ حسب اصطلاح فيبر وتحليله، على أجهزته الإدارية والعسكرية، قامت على تقاليد شبيهة بتلك التي أرست حُكم الأسياد الإقطاعيين، ومفاهيم التكليف الإلهي للملوك في أوروبا القرون الوسطى والأباطرة في الصين القديمة.

يتمثّل ذلك في تسميات وشعارات للأسدَين، الأب والابن، بدأت من “القائد الضرورة” وانتهت بالشعارَين المروِّعين “الأسد أو لا أحد” و”الأسد أو نحرق البلد”. ويكاد حُكم النظام يخلو تماماً من خصائص الهيمنة القانونية، لا سيّما في عهد الابن. إذا استثنينا قِلة لا تشكّل وزناً اجتماعياً ولا سياسياً، قضى هروب بشار الأسد بتلك الصورة الوضيعة، على آخر ما تبقّى من التقاليد التي منحته شرعية لدى تابعيه. أما ما يفعله من كانوا من أدوات النظام ومؤيديه، من “التكويع”، على ما لهذه الكلمة من تحفّظات، إلى التنصّل والتمترس والحرب، فليس إلا تكتيكات للبقاء، لا يمكنها إرساء أسس قادرة على الإبقاء على نظام الأسد أو إعادة إنتاجه. ولعله من الواجب التنويه إلى أننا لا نعني عدم إمكانية إعادة إنتاج الاستبداد، بل نعني أن الاستبداد، إذا كان له أن يعود، فلا بدّ له من بنية جديدة يستغرق تأسيسها ردحاً من الزمن.

إذ نتحدث عن شرعية حُكم الأسد، فلسنا نعني شرعية أخلاقية أو دولية، بل نتحدث عن آلية تكفل أن تَدينَ كُتلة كافية، من الهيئات والجماعات والأفراد، بالطاعة للحاكم بالقدر اللازم لإبقائه في السلطة. ولم يكن لنظام الأسد، في السنوات العشر الأخيرة على الأقل، أية شرعية غير شرعية التقاليد المفروضةِ بالتغلّب والقوة، فلا يخفى على أحد أن الدستور والقوانين كلام أجوَف لا يعبأ أحد بتطبيقه، ولا يسعى أحد، حتى كُتّابه، سعياً جدياً إلى إقناع المجتمع بشرعيته وقيمته، وأن المؤسّسات هياكل متآكلة لا تؤدّي من وظائفها إلا ما يدعم الهيمنة التقليدية الأسدية.

بانهيار شرعية التقاليد، وفي غياب الشرعية القانونية، لا يبقى، حسب فيبر، إلا شرعية الكاريزما، التي لا تختلف في جوهرها عن الاصطلاح المتداول اليوم: “الشرعية الثورية”. ويبدو أن الإدارة الجديدة من جهة، والتركيبة الاجتماعية السورية المعقدّة من جهة أخرى، تسير بالصورة التي رسمها فيبر لبعض أشكال الهيمنة بالكاريزما، حيث تشكّل عناصر غير مسبوقة دوافع للتفاني الشخصي في سبيل طاعة الزعيم، الذي تُنسب إليه، حقاً أو وهماً، صفات غير عادية، ويتم اختيار الأتباع في الهيئات الإدارية حسب درجة تفاني التابع الشخصي في سبيل القائد (ويفرّق فيبر في هذه النقطة، بين التفاني الطوعي في حالة الهيمنة بالكاريزما والطاعة، لأن بقاء التابع وحياته يعتمدان على قبول السيد بوجوده).

أما الإدارة، فلا تتبع أحكاماً وتشريعات راسخة، بل تستند إلى ما يسميه فيبر “الاختراع العفوي”، وينبّه إلى أن السلطة المفروضة بالكاريزما، كانت دائماً إحدى القوى الثورية الكبرى، ولكنها شمولية وفردية بطبيعتها، إلا أن سلطة هذا الحاكم مشروطة بقدرته على القيام بما يوفّر حياة حسنة لأتباعه خصوصاً، وللمحكومين عموماً.

مآلات الهيمنة بالكاريزما

إذا تخلينا عن أية أحكام مسبقة، لا تكفي المعطيات اليوم لاستشراف مستقبل سوريا، وإذا صحّ أن البلاد تُدار بهيمنة قائمة على الكاريزما، فيبدو واضحاً أن هذه الهيمنة قائمة على علاقات سلطة شخصية، ما يعني حتمية زوال الأسس التي تمنحها الشرعية بعد حين، يطول في مجتمعات صغيرة تتيسّر فيها العلاقة المباشرة بين الحاكم والمحكوم، ويقصر في مجتمعات مركّبة كبيرة أعداد السكان، كثيرة الأهواء والمشارب. وعليه، لا يصحّ الاكتفاء باستقراء طبيعة السلطة الجديدة في بدايتها، ويصير واجباً النظر في التحوّلات الممكنة لها.

حسب تحليله التاريخي المُتبصّر، يضع فيبر احتمالات متعددة لتحوّلات السلطة القائمة على الكاريزما، أهمّها في السياق السوري احتمالان. الاحتمال الأول، تحوّل هذا الشكل من الهيمنة إلى هيمنة تقليدية، وذلك إذا تحوّلت الأحكام المُرتجَلة إلى سوابق يُقاس عليها لحل المشكلات وإدارة الأزمات، وبالتالي، تتحوّل إلى تقاليد يؤمن المحكومون بوجوب اتّباعها، فتُمنَح بذلك شرعية تقليدية طويلة الأمد. ويبدو لنا أن تحقّق هذا الاحتمال بحاجة إلى قدر كبير من البراعة السياسية والدبلوماسية لدى من هم في السلطة، وإلى قدر أكبر من التكاسل أو التقاعس المجتمعي (الذي قد يكون مبرراً ومفهوم الأسباب في ظل تركة نظام الأسد) عن مقاومة الهيمنة التقليدية التي تقود، بالضرورة، إلى الاستبداد. ويجب التنبّه إلى أن سلطة الكاريزما لا تستمرّ بالقوة، فاستخدام القوة خلال السنوات التي يستغرقها التحوّل إلى هيمنة تقليدية، سيُفقدها أسس شرعيتها، ويؤدّي إلى انهيارها.

أما الاحتمال الثاني، فهو أن يُعاد تفسير مبدأ شرعية الكاريزما باتجاه غير سلطوي، وذلك بأن تُعكَس علاقات السلطة في حالة الشرعية التي ينتزعها الحاكم بأفعاله، بحيث يصبح اعتراف جزء كافٍ من المحكومات والمحكومين، شرطاً لازماً للشرعية وقاعدة لها، فتصبح شرعية الحاكم أو الزعيم مرتبطة بالتفويض الذي يمنحه إياه الأتباع، وتكتسب الأحكام والقوانين شرعيتها من اختيار الغالبية لها. يُنتج هذا التحوّل، في المحصلة، ما يمكن تسميته ديمقراطية الزعيم، التي تُتيح للزعيم أن يتصرّف بما يراه مناسباً ما دام قادراً على اكتساب ثقة المحكومين، بدل التغلّب عليهم.

لا يتساوى هذا الاحتمال مع ديمقراطية تعددية حديثة، تحقّق أحلام شريحة كبيرة من الثائرات والثائرين في سوريا، وتضع البلاد على طريق النهوض والعبور إلى دولة تكفل لمواطنيها ومواطناتها جميعاً حياة كريمة. إلا أن إنتاج ديمقراطية كهذه بحاجة إلى بنية تحتية، اجتماعية وقانونية، هي اليوم غائبة، وإلى قاعدة شرعية مستقرّة، تنظّم علاقات السلطة بين الشعب والإدارة، ما يعني أن التحوّل باحتماله الثاني يمكن أن يكون خطوة في الاتجاه المنشود. الشرط اللازم وغير الكافي لتحقيق ذلك هو أن يبقى المجتمع حياً، وأن تتمكّن قواه المدنية والسياسية، بمختلف اتجاهاتها ومذاهبها، من التحاور والتداول والتنازع سلمياً، لتفرض نفسها على السلطة، ولتفرض إحداها على الأخرى حقّها في الوجود والتعبير والاستمرار والحياة، وما الديمقراطية إلا سبيل لتحقيق ذلك.

درج

——————————–

الحكومة السورية الجديدة واستحقاقات البيئتين الداخلية والخارجية/ مصطفى إبراهيم المصطفى

2025.02.21

تساهم البيئات المحلية والدولية للأمم في تشكيل مواضيع سياساتها. وتواجه هذه البيئات الأنظمة السياسية بمجموعة من المشكلات مثل البطالة والتضخم والنمو الاقتصادي والصراعات العرقية أو الطائفية والتهديدات الخارجية، إلخ. ولأن للشرعية دورا بارزا في استقرار النظام وديمومته، فقد يكون ضعف شرعية النظام سببا في تحطيم المؤسسات السياسية وفشل السياسية العامة، وقد يكون فشل السياسة سببا في تراجع شرعية النظام. وعندما يفقد النظام السياسي شرعيته داخليا وخارجيا لا بد له أن يصبح من الماضي مفسحا المجال لنظام جديد يفترض أن يكون أكثر مقدرة على الاستجابة لمطالب البيئتين الداخلية والخارجية.

النظام السياسي

يشير مفهوم النظام السياسي إلى مجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بصياغة الأهداف العامة لمجتمع ما، والعمل على تنفيذها. وتدعم قرارات النظام السياسي عادة بالشرعية القسرية، ويمكن فرض الخضوع لها بالقوة. وبطبيعة الحال يوجد النظام السياسي في بيئة محلية ودولية، وهو يشكل تلك البيئات ويتشكل بها. ويتلقى النظام من البيئتين الداخلية والخارجية مدخلات (مطالب أو دعم)، ويحاول أن يشكلها من خلال المخرجات (قرارات وإجراءات). وفي عالم اعتمادي (اعتماد الدول على بعضها بمعنى أن ما تفعله أمة يؤثر على باقي الأمم) لا يمكن للسياسيين أن يفعلوا ببساطة ما تريده شعوبهم، أو حتى ما يريدوه هم أنفسهم إذا ما واجهت رغباتهم ضغطا دوليا قويا. علاوة على ذلك فالأمم مقيدة بتاريخها الخاص، فتغيير المؤسسات السياسية أسهل بكثير من التغلب على تراكمات خلفتها عشرات السنوات من التعايش مع نمط اقتصادي واجتماعي معين.

البيئة الداخلية

بشكل دراماتيكي انهار نظام البعث في سوريا بعد أن فقد شرعيته داخليا وخارجيا؛ تاركا خلفه دولة تلفظ أنفاسها الأخيرة، فالمدن مدمرة والبنية التحتية متهالكة والاقتصاد منهار والخزينة فارغة والمجتمع مفكك والفقر أرهق الشريحة الأكبر من الشعب. وهكذا وجدت الإدارة الجديدة نفسها في مواجهة بيئة داخلية شديدة التعقيد؛ مطالبها شديدة التناقض من جهة ومستحيلة التحقيق – في معظمها – من جهة أخرى، فالبيئة الثورية تطالب بالقصاص العادل، والذي هو بمنظورها يتجاوز ما سعت إليه الإدارة الجديدة بملاحقة كبار المجرمين والعفو عن البقية، في حين كانت مطالب الآخرين عفوا عاما يشمل الجميع. وعلى مستوى آخر؛ تعالت الأصوات المطالبة بإقصاء الفئات والمجموعات المتهمة بتأييد النظام البائد أو حتى المتهمة بالفساد والفشل من خارج دائرة المؤيدين، بينما تعالت أصوات في المقابل مطالبة بالمشاركة بالحكم، بل ربما كانت مطالب البعض أن تتنحى القيادة الجديدة جانبا وتوكل إليهم مهمة إدارة المرحلة الجديدة. وعلى هذا المنوال من التناقض تلقت الإدارة الجديدة مطالب البيئة الداخلية، أو المدخلات بكل مفرداتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

البيئة الدولية

على مستوى البيئة الدولية يبدو أن العالم كان قد اتخذ قراره بطي الملف السوري بأي شكل كان، ويبدو أن قادة الدول الكبرى كانوا مرغمين على قبول هذا القرار تحت وطأة الضغوط التي تمارسها الدول المتضررة مما أفرزته الأزمة السورية وتاجر بها النظام البائد، وهكذا كان انتصار الثورة السورية كفيلا بإنقاذ قادة العالم من مأزق أخلاقي سيلطخ تاريخهم بالعار نتيجة قبولهم بالتصالح مع نظام أقل ما يقال فيه إنه نظام مجرم قاتل. لذلك، أصبحت الرغبة بإسدال الستار على القضية السورية وإغلاق هذا الملف أشد وضوحاً وأقل إحراجا. وإذا اعتبرنا أن القسم الأول من المدخلات (الدعم) إيجابيا جدا بالعموم، يبدو أن المطالب أيضا ليست سيئة، أو لنقل إن المعلوم منها يتقاطع مع رغبات الكثير من السوريين، كما في مطلب الحكومة التمثيلية، أو في مطلب حماية الأقليات وما شابه ذلك. رغم ذلك؛ لا يمكن الحكم على المطالب الدولية بالسلب أو الإيجاب مادامت تنطوي على بعض الجوانب السرية، أو بعض المطالب التي قد تستجد.

خيارات الحكومة السورية بين الواقع الجيوسياسي وانقسامات الداخل

في مجمل الأحوال، يصعب على المواطنين، حتى في الدول ذات التوجه الديمقراطي، أن يشاركوا بشكل مباشر في صنع السياسة، فالمواطن العادي – بالتحديد – وقته المخصص للسياسة محدود. وفيما عدا بعض الاستفتاءات بين الحين والآخر، فإن السياسات الوطنية لا يمكن تقريرها بشكل مثمر عن طريق المشاركة الجماهيرية، فعملية صنع السياسات على المستوى الوطني تبدو أكثر تعقيداً مما يتصوره المواطن العادي، وغالبا ما تكون مشاركة المواطن على المستوى المحلي أكثر جدوى. لذلك، تبدو فكرة ممالأة الشارع بكل ما يرغب به بعيدة عن السلوك السياسي المحترف. وهذا لا يعني ازدراء المواطن، وإنما اتباع تكتيكات من قبيل التواصل والحوار، وهنا لا بد من التذكير بالدور البارز للإعلام وصناعة الرأي العام، إضافة إلى تجميع المصالح واتخاذ الإجراءات التي تنال رضا الأغلبية.

أما على مستوى البيئة الدولية؛ تبدو القراءة الموضوعية للواقع الجيوسياسي السوري مدخلا مهما لصناعة السياسات الخارجية، والذي (الواقع الجيوسياسي) يقيد أي حكومة سورية بمسار شبه وحيد: عدم الانحياز كليا لأحد المحاور الإقليمية.

في الثقافات السياسية المتعارضة ينقسم المواطنون على بعضهم بحدة، وغالبا ما يدور انقسامهم حول شرعية النظام وحل المشاكل الرئيسية. ومن جهة أخرى؛ هناك حقيقة تقول: إن الحكومات ذات الشرعية العالية أشد فاعلية في وضع السياسات وتنفيذها، وأكثر قدرة على تجاوز الصعوبات والنكسات. بمعنى آخر؛ إذا أراد السوريون تجاوز أزماتهم بسرعة عليهم منح حكومتهم الجديدة مزيدا من الشرعية.

تلفزيون سوريا

————————–

سيناريوهات إسرائيل بلا جدوى في سوريا الجديدة/ علي سفر

2025.02.21

مرّرَ بنيامين نتنياهو قبل يومين رؤية حكومته لما أسفر عنه التغيير في سوريا، فقال: “لم نحصل على الزهور عند سقوط نظام بشار الأسد، لكن لا مشكلة (…) لم نسمح باستخدام الأراضي السورية لمهاجمتنا”.

المجاز هنا يفصحُ أن الحدث لم يكن في صالح إسرائيل التي تحتل الجولان منذ العام 1967، لكن الجملة الملحقة هي بيتُ السرّ، فقد أنجز هؤلاء وعبر عقود صيغةً ما، تمنعُ قدومَ الأخطار من جهة سوريا، حيث تكفّل حافظُ الأسد ومن بعده ابنه ألّا يقومَ أيُّ مغامرٍ أو متحمّسٍ بالهجوم على عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن عبورَ أيِّ مواطنٍ لحدود المنطقة العازلة كان ممنوعاً، إلا بموجبِ موافقةٍ أمنيةٍ يتمّ الحصول عليها من فرع الأمن العسكري في سعسع، وإذا حصل أن اُختُرِقتِ الموانع، فإن مناظيرَ دُشَمِ الحراسةِ الإسرائيليةِ على خطِّ وقفِ إطلاقِ النارِ ستكشفُ الاختراقَ، وستحيّدُ أصحابَهُ!

تَمَفصُلُ نظامِ بشارِ الأسدِ في حلفِ المقاومةِ والممانعة، كان يسمحُ لحزبِ الله أن يؤديَ الدورَ الذي ترسمهُ له إيرانُ الحرسِ الثوريّ، حيث استُخدِمت الأراضي السوريةُ كممرٍّ لتسليحِهِ، وحين أسهمَ في حمايةِ حليفهِ الأسديِّ من السقوط، وتمددَ في كاملِ المساحةِ التي يسيطرُ عليها جيشُ النظامِ، باتَ خطرُهُ يلوحُ من جهةِ الجولانِ! لكنه لم يقمْ بعمليةٍ كبرى تؤدي إلى خلخلةِ الصيغةِ شبهِ المتفقِ عليها بين الإسرائيليين والأسديين، رغمَ الجعجعةِ الإعلاميةِ على الشاشات.

الأساسُ في القصةِ كلِّها هو أمنُ شمالِ “إسرائيل”، وما زال هذا الأمرُ يتحكمُ بالمعادلةِ التي يريدُ نتنياهو أن تستمرَّ.

تتبعُ مسارِ التحركاتِ الميدانيةِ الإسرائيليةِ منذ ما قبلَ سقوطِ نظامِ بشارِ الأسد، ولا سيما منها التمددُ نحوَ ابتلاعِ المنطقةِ العازلة، ومن ثمَّ الانقضاضُ على المدنِ والقرى المتاخمةِ لها، وتجريدُ سكانِها من الأسلحةِ الخفيفةِ التي يمتلكونها، وصولاً إلى تخريبِ البنيةِ التحتيةِ في مدينةِ البعثِ (المقرِّ الإداريِّ للمحافظة)، يشي بأن المخططَ الحاليَّ للسياسةِ العسكريةِ الإسرائيليةِ، ورغمَ إعلانِ القيادةِ السوريةِ الجديدةِ عدمَ رغبتِها بالحرب، يهدفُ إلى تغييرِ الخطوطِ المثبتةِ على أوراقِ الأممِ المتحدةِ في اتفاقيةِ وقفِ إطلاقِ النار لعامِ 1974.

وفي السياقِ ذاتهِ، تأتي تصريحاتُ بعضِ قادةِ الكيان، بأن وجودَ قواتِهم في الجهاتِ التي كانت تحتَ سيطرةِ الجيشِ السوريِّ، سيستمرُّ لوقتٍ طويل، لتؤكّدَ أن الأهدافَ لم تعدْ محضَ أمنيةٍ، بل تتسعُ لتقومَ على مبدأ إخلاءِ المنطقةِ من السكان، عبرَ جعلِ الحياةِ فيها صعبةً، ما يخلقُ أزمةً جديدةً للسوريين قيادةً وشعباً.

ربما كان أسوأَ معطياتِ سقوطِ النظامِ بالنسبةِ للإسرائيليين، إنما هو اضطرارُهم لأن يفعلوا بأيديهم هذه المرةَ، ما كان يقومُ به بشارُ الأسدِ وأبوه من قبله؛ ليس منع السوريين من نازحي الجولان من مقاومةِ المحتلين فقط، وليس جعلَ المسألةِ مستحيلةً طالما أن النظامَ هو من يحمي المنطقةَ، بل القيامُ بتفريغٍ حقيقيٍّ لها، وتكريسُ سيناريو مدينةِ القنيطرة، التي هدمها الاحتلالُ قبلَ الانسحابِ منها، ومنعَ سكانها من العودةِ إليها، حيث يظهرُ من خلالِ أعمالِ الجيشِ الإسرائيليِّ أن الهدفَ هو ممارسةُ الضغطِ على السكان، وتقليلُ فرصِ أن تكونَ الحياةُ طبيعيةً في حيواتهم، وبما يمكنهم من زراعةِ أراضيهم ورعيِ مواشيهم!

مشكلةُ السيناريو الإسرائيليِّ أن أصحابَهُ لا يمتلكون رؤيةً كاملةً، لما يمكن أن يؤديَ إليه، وكما فشلوا في تقديرِ أن الأسدَ -حليفهم غيرُ المعلن- سيسقطُ في نهايةِ الأمر، يفشلون الآنَ في قراءةِ ما يفكرُ به السوريون، بعد أن أزاحوا من طريقهم أسوأَ كارثةٍ حلّت بهم في تاريخِهم الحديث، وباتَ عليهم الآن أن يعيدوا بناءَ بلدهم وإعادةَ تأسيسِ حياتِهم كما كلُّ شعوبِ الأرض.

لا يدركُ نتنياهو وجماعتُهُ من المتطرفينَ الدينيينَ أن المشاقَّ الحاليةَ التي يعيشُها ضحايا حكمِ الأسدِ، ستنتهي يوماً ما، وربما تنتهي في وقتٍ أسرعَ مما يعتقد، ليلتفتوا بعد ذلك إلى كلِّ القضايا، التي لم يكونوا قادرينَ على التطرقِ إليها فيما مضى.

المسألةُ هنا لا تتعلقُ فقط بحقوقِ السوريينَ بأراضيهم، بل أيضاً بالدورِ الإجراميِّ الذي لعبتْهُ دولةُ الاحتلالِ في إبقاءِ حكمِ الأسدِ جاثماً فوقَ كواهلِهم.

مقولةُ “الكبارُ يموتون.. والصغارُ ينسون”، التي أطلقها بن غوريون، مؤسسُ الكيان، وتحولتْ إلى نابضٍ رئيسٍ في العقليةِ الصهيونيةِ في العلاقةِ مع كلِّ الشعوبِ العربيةِ التي تسببوا في تدميرِ حيواتِ أبنائِها، تجسّدتْ واقعياً من خلالِ زراعةِ المشكلِات التي تجعلُ الكبارَ والصغارَ ينسون، من خلالِ إغراقِ هؤلاء بأزماتٍ كارثيةٍ، من مثل أن تُحكمَ سوريا باستبدادٍ دمويٍّ فاجرٍ أربعَ سنواتٍ ونصفَ قرن!

غيرَ أن التصورَ السالفَ، عن أن البشرَ يُقادونَ نحوَ السلامِ من خلالِ قمعِهم وإرهابِهم، لم يعدْ ذا جدوى، إذ لم يتراجعِ السوريونَ عن هدفِهم في تدميرِ النظامِ البائد، رغمَ الوقتِ المديدِ الذي احتاجوه للوصولِ إلى غايتِهم، كما أن المراهنةَ على أن الأجيالَ الجديدةَ لن تكونَ مهجوسةً بالحقوقِ السليبةِ، تتبددُ مع ظهورِ شبابٍ سوريٍّ وعربيٍّ، يطمحُ للتغيير، ويمتلكُ أدواتِه المختلفةَ عمّا كان يتوفرُ لدى الأسلاف. كلُّ هذا يؤشّرُ إلى أن الوضعَ الحاليَّ لن يستمرَّ، وإن طالَ الزمنُ، وإن لحظةَ المواجهةِ مع هذا الإرثِ ستأتي، لا لرغبةٍ في تأجيجِ الصراعِ، بل لكونِ أسبابِهِ ما تزالُ باقيةً.

تلفزيون سوريا

————————–

أهمية الحياة السياسية لضمان الحريات في سوريا/ عبدالله تركماني

2025.02.21

تشكل بداية التغيير في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 محاولة لبناء الجمهورية السورية الثالثة، التي يطمح الشعب كي تكون الحرية والكرامة والتقدم عناوينها الرئيسية، والأمر مرهون بإعادة تأسيس النظام السياسي، بداية من قانون مرن لتشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما يمكّن من إنشاء أحزاب سياسية مؤثرة ومجتمع مدني فعّال، تنال ثقة أغلبية الشعب السوري من خلال برامجها التي تعلنها وتعمل من أجل تجسيدها. ليس ذلك فحسب وإنما اعتماد دستور عصري يكفل حماية الحريات الفردية والجماعية، والحقوق المدنية والسياسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لكل المواطنين السوريين المتساويين في الحقوق والواجبات.

ولا شكَّ أنّ الضرورة الملحة في سوريا الجديدة تكمن في تحديد الأولويات المنوي تحقيقها، بداية من تكريس المعايير والمضامين الديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية، ومعالجة المشكلات المعيشية للسوريين، وتحديث الهياكل والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يفتح الأفق لتحقيق التنمية التشاركية من خلال القدرات السورية والتوظيف العقلاني للموارد الاقتصادية والبشرية، إضافة إلى إصدار قانون استثمار يشجع رجال أعمال عرب وأجانب على الانخراط في إعادة بناء سوريا.

وفي سياق كل الأولويات السابقة يكمن إعادة بناء الدولة الحديثة، التي عمادها المواطنة المتساوية بعيداً عن أي تمييز ديني أو مذهبي أو قومي، بما يفترض عودة الروح للحياة السياسية التعددية ومنظمات المجتمع المدني، كي يسترد المجتمع السوري حراكه السياسي والمدني السلمي، بما يغيّر قواعد إنتاج آليات عمل السلطة وأشكال ممارستها، على طريق إعادة بناء دولة الجمهورية السورية الثالثة، من خلال خطط واقعية ومجدية لإعادة بناء النظام السياسي المستند إلى الحرية والعدالة والمساواة.

إنّ تجارب الدول التي خرجت من الصراعات المدمّرة، كما حالنا في سوريا، أثبتت أنّ الشعوب قادرة على النهوض وخلق فرص أمل لإعادة صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية، مستندة إلى نظام سياسي ديمقراطي وعادل يستطيع حشد كل إمكانيات المجتمع للتعاطي المجدي مع التحديات، بما يضمن حقوق جميع المواطنين. إذ إنّ ترحيب السوريين بالتغيير نابع من توقهم إلى الحرية والعدالة، بعد معاناتهم طوالـ 54 عاماً من الدولة الأمنية لسلطة آل الأسد، ويأملون أن يعود التوازن بين المجتمع وسلطة المرحلة الانتقالية.

ولا شكَّ أنّ ضمان هذا التوازن منوط بقدرة ناشطين الشأن العام على حشد أوسع فئات اجتماعية للدفاع السلمي عن مصالحها المباشرة وعن قيم الحرية والعدل، والحق في إنشاء أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني تمثل هذه المصالح، طبقاً للشرعية العالمية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحريات الفردية والعامة، والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولا يخفى عنّا أنّ نجاح عملية التغيير مرهون بعمل تراكمي متواصل، بعد أن ترك نظام الهارب بشار الأسد سوريا خراباً، من خلال تشكيل كتلة تاريخية من رجال ونساء الثقافة والعمل، بهدف قطع الطريق على قوى الثورة المضادة، والوصول إلى تحقيق أهداف التغيير.

وبالرغم من السلبيات التي اعترت تشكيل اللجنة المشرفة على الحوار الوطني، فإنّ الأمل معقود على إمكانية إصدار اللجنة لتوصيات تعكس روح الحوارات في معظم المحافظات التي اتسمت بنقد بعض المظاهر السلبية في سلوكيات بعض مسؤولي وأنصار قيادة المرحلة الانتقالية، وتؤسس لتوجهات تعكس مصالح مختلف مكوّنات الشعب السوري، وتشكل اجماعات وطنية حول إعادة بناء مؤسسات الدولة الجديدة، طبقاً لمقوّمات الحوكمة الرشيدة.

وهكذا، فإنّ النجاح في عملية الانتقال إلى دولة الحق والقانون تقتضي القطيعة مع ثقافة الشعارات، التي أنهكت السوريين طوال ستة عقود، والتركيز على التعاطي المجدي مع تحديات الحاضر والتخطيط للمستقبل، على أساس الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، التي تضمنها التوافقات بين جميع التيارات الفكرية والسياسية، التي تعمل تحت سقف الوطنية السورية الجامعة.

—————————

نحو مشهد جديد في علاقات موسكو – دمشق!/ فايز سارة

تحديث 21 شباط 2025

خطت موسكو خطوتها الثانية باتجاه دمشق في أقلّ من أسبوعين، فكانت المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيّام مع الرئيس السوري احمد الشّرع بعد زيارة معاون وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أواخر الشهر الماضي للعاصمة دمشق، حيث التقى القيادات السورية، وأجرى معهم مباحثات حول العلاقات الروسية – السورية واحتمالاتها المستقبلية.

نحو مشهد جديد في علاقات موسكو – دمشق!

كرّرت مكالمة بوتين مع الشّرع البحث في العلاقات الثنائية، لكن بصورة موسّعة ومعمّقة، إذ تناولت موضوعات وتفاصيل كثيرة، حسبما أكدت مصادر روسية، وأضافت أنّ بوتين أعلن حرص روسيا على علاقات روسية – سورية أفضل، مفتوحة على آفاق إيجابية لتطويرها في مجالات متعدّدة. وأعلن استعداد روسيا لتقديم مساعدات لسوريا، لا تساعد في مواجهة الظروف الراهنة فقط، بل تساعد على عملية إعادة بناء البلاد التي دمّرتها الحرب في عقد ونصف العقد من سنوات مضَت.

يبدو أنّ الأجواء الإيجابية التي عكستها مبادرة الاتصال الهاتفي، دفعت بوتين للذهاب نحو الأبعد. فوجَّه دعوة مفتوحة للرئيس الشّرع لزيارة موسكو، وأخرى لوزير الخارجية اسعد الشيباني للبحث في آفاق علاقات البلدين، والتي يُنتظر أن تتمّ في وقتٍ قريب.

اتصال بوتين وقبله زيارة بوغدانوف، يعكسان اهتمامًا روسيًّا بالعلاقات مع سوريا. ليس لأهمية سوريا وما حدث فيها وحولها في الفترة الأخيرة وكلها شديدة الأهمية بالنسبة لموسكو، بل أيضًا لأنّ موسكو معنية بتصفية تركة تدخّلها العنيف والواسع في سوريا خلال حكْم حليفها بشار الأسد، وإعادة صياغة علاقات جديدة مع العهد السّوري الجديد على نحو ما تفعل قوى إقليمية ودولية كثيرة وفاعلة في الانفتاح على سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ومن شأن تنقية وإعادة ترتيب علاقات موسكو مع دمشق، تخفيف بعض الأعباء عن سياسة موسكو الخارجية وملفّها الرئيس في الحرب على أوكرانيا.

غير أنّ تحسّن العلاقات الروسية – السورية يواجه تحدّيات كثيرة وجدية وفيها ثلاث ملفات ثقيلة، أولها ملف اتفاقات إذعان عقدتها روسيا مع نظام الأسد تحت الاحتلال الروسي ووسط حاجة نظام الأسد للحماية من السقوط والانهيار، تضمنت الحصول على عقود استثمار ثروات باطنيّة، وسيطرة على موانئ وقواعد عسكرية، وكلها تحتاج إلى إعادة النّظر وإجراء تعديلات جوهرية بعد إسقاط نظام الأسد، وتأسيس نظام جديد.

اشترك في نشرتنا الدورية

وتتعلق النقطة الثانية ببعض آثار التدخل العسكري الروسي، ولا سيما عمليات القتل والتدمير التي ارتكبتها القوات الروسية بخاصة في حلب وإدلب ما بين 2015 ونهاية 2024، قتلت فيها سوريين، ودمّرت أهدافًا مدنيّة بينها مشافي وأسواق ومخيمات ومساجد، مما يتطلّب قيام الروس بالاعتراف بتلك الجرائم والاعتذار عنها، وتقديم تعويضات في إطار عمليات “جبْر الضرر” الذي ألحقوه بالسوريين، وتشكِّل محتويات هذه النقطة أرضيةً تفتح ملفات جرائم الدولة والمسؤولين الروس ذوي العلاقة أمام المحاكم الدولية.

والنقطة الثالثة ذات أهمية كبرى، وتتعلق بموضوع الرئيس المخلوع بشار الأسد وبعض بطانته ممّن ذهبوا معه حاملين ثرواتهم إلى الملجأ الروسي، ولأنّ سوريا فتحت أبواب محاسبة رموز النظام السابق، فمن الطبيعي سعيها لجلب الأسد ومرافقيه من روسيا للمحاكمة أمام القضاء السّوري، واستعادة ما نهبوه من أموال الشعب السوري.

وكما هو واضح، فإنّ نقاش التركة الروسية في سوريا واتفاق الطرفيْن على تصفيتِها عبر الاتفاق لن يكون سهلًا في أغلب موضوعاته، وقليل من الموضوعات ستُعالَج بسهولة سواء بسبب طبيعتها وظروفها مثل قضية الدّيون الروسية، التي يمكن أن تتنازل عنها موسكو كليًّا أو جزئيًّا، كما حدث في سابق العلاقات الروسية – السورية، مقارنةً بموضوعات أكثر تعقيدًا مثل استعادة بشار الأسد وبطانته لمحاكمتهم، ومثل طلب اعتراف موسكو بجرائمِها ضدّ السوريين وربطها بالاعتذار والتعويض، وقد بدا الخلاف واضحًا بين الطرفيْن في النظر إلى التعويضات، التي تحاول موسكو أن تتجاوزها بما تُسمّيه مساعدات إنسانية، وهو تجاوز لا يجد قبولًا عند السوريين.

على الرَّغم من كلّ الإرث الثقيل والتعقيدات المحيطة بعلاقات موسكو – دمشق في عهد الأسديْن، فإنّ ثمّة مؤشرات لدى الطرفين، يمكن أن تساعدهما على تجاوز ما أمكن من عقبات، وترك الصّعب منها لمعالجة لاحقة، والأبرز في المؤشِّرات الايجابية رغبة موسكو في تصفية آثار المرحلة السابقة من علاقاتها مع سوريا، وفتح خط جديد ومختلف في هذا السّياق، وهو نهج يتوافق مع استراتيجيّة العهد السوري الجديد في علاقاته الإقليمية والدولية، التي تقوم على تخفيف الخلافات والصراعات مع المحيط إلى أبعد الحدود.

(خاص “عروبة 22”)

—————————

موسكو ودمشق… بين حسابات المصالح ومتغيّرات الواقع/ يمان دابقي

21 فبراير 2025

لم يكن أحد، قبل شهرين وبضعة أيام، يتوقّع حدوث أيّ تغيير في حسابات موسكو في سورية، التي كانت مُمسكةً بمسارات الصراع السياسي العسكري في البلاد. فقبل إسقاط الشعب السوري نظامَ الأسد، كانت روسيا تعمل لتقريب وجهات النظر بين تركيا ودمشق لإنجاح مسار تطبيع العلاقات، وإعطاء زخم دولي لدول عربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق، وعومّت الأسد عربيّاً، وأعادته إلى جامعة الدول العربية، في مقاربةٍ كان عنوانها “الخطوة بخطوة”، جاءت بعد قبول أكثر الدول العربية الواقع السوري لاحتواء الأسد، والتعامل معه أمراً واقعاً، بعد غياب أيّ نيّة دولية في إيجاد حلّ للنزاع، بل تحوّل الأمر إلى منح المجتمع الدولي الأسد مكافأةً على التزامه الحياد في المواجهة الإسرائيلية الإيرانية في المنطقة، التي انطلقت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولا ننسى الفضيحة الكبرى التي كانت تُطبَخ على عجل خلف الكواليس الغربية، بصفقةٍ كانت تعمل عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لتخفيف العقوبات على النظام المخلوع، في مُقابل تخلّيه عن إيران، تماشياً مع المسار الأوروبي بقيادة إيطاليا مع ستّ دول أوروبية، كانت تعمل على إيجاد مسار جديد للتعاطي مع النظام السوري، تحت ذريعة إعادة اللاجئين السوريين، ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

آنذاك، كانت روسيا، رغم دخولها في حرب استنزاف في أوكرانيا منذ 2022، تعمل لإمساك جميع قواعد اللعبة السورية، فمن جهة حافظت على مسار أستانة بالتنسيق مع تركيا وإيران، ونجحت في ثني إسرائيل عن استهداف قواعد النظام العسكرية في سورية، وضبط إيقاع جبهة الجولان، ومنعت أي مهدّدات لقواعدها في طرطوس وحميميم، ونجحت في موازنة علاقاتها مع إيران، وحزب الله في لبنان، من دون الانزلاق في حرب المواجهات المفتوحة، وأرسلت وفداً إلى العراق لترتيب طاولة وساطة رباعية تضمّ أنقرة ودمشق، والأهم أنّ مكاسبها الاقتصادية من استثمارات في الفوسفات والنفط في البحر المتوسط، والتنقيب عن الغاز، جميعها كانت ساريةً، أي أن روسيا التي بَنت جملة من المكاسب الاقتصادية والعسكرية منذ تدخّلها في سورية (سبتمبر/ أيلول 2015)، لم يبقَ لها إلّا إنجاز تسوية سياسية سورية على مقاسها، تحصد من وراءها مكاسبَ استراتيجيةً تستقوي بها في حروب كسر الإرادات الدولية مع المجتمع الغربي، والولايات المتحدة. لكن عملية ردع العدوان التي نفّذتها فصائل المعارضة السورية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وصولاً إلى تتويجها بدخولها دمشق، والإعلان عن إسقاط النظام السوري في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، نسف كلّ المكاسب والامتيازات الروسية في سورية، وأجبرها على إعادة حساباتها.

بعد تحرير فصائل “ردع العدوان” حلب، بدأت روسيا بإظهار براغماتية جديدة، مكّنتها من الاستيعاب السريع لصدمة سقوط حليفها في دمشق، فامتنعت عن إطلاق وصف الإرهاب على فصائل المعارضة السورية، ورفعت علم الثورة السورية في القنصلية السورية في موسكو، وصدّرت موقفاً إيجابياً عكس نيتها إقامة علاقات جديدة مع السلطة الجديدة في دمشق، مبنية على الاحترام المتبادل بين البلدَين، واحترام رغبة الشعب السوري في تقرير مصيره، كما لمَّحت في بادئ الأمر إلى رغبتها في الحفاظ على مصالحها في سورية، بما فيها الاتفاقيات التي أبرمتها مع النظام البائد حول استثمار قاعدة طرطوس البحرية لمدّة 49 عاماً، واتفاقية التنقيب عن الفوسفات والغاز في البحر المتوسّط، لمدّة 25 عاماً. دفعت هذه المواقف المجتمع الغربي ودول أوروبا إلى التقاطر على دمشق، وفي هذا الصدد اشترطت الوفود الأوروبية على حكومة الشرع إنهاء النفوذ العسكري الروسي في سورية في مقابل دعم سورية في رفع العقوبات ومشاريع التعافي الاقتصادي والاعتراف بالحكومة وإعادة الإعمار، ما وضع الحكومة السورية أمام تحدٍّ كبير في كيفية موازنة علاقاتها بين المعسكرَين الشرقي والغربي. فهي من جهة، تحتاج إلى الدعم الغربي في المجالات كلّها، أهمها رفع العقوبات، وملف إعادة الإعمار، ونيل الشرعية الدولية، وإزالة هيئة تحرير الشام من لوائح العقوبات. ومن جهة ثانية، لا تريد أن تكون وجهتها غربيةً، فذلك قد يُتيح للمجتمع الغربي ممارسة إملاءات وشروط ضاغطة على حكومة دمشق، والتدخّل في شأنها الداخلي. لأجل ذلك، رأينا خطوة الرئيس أحمد الشرع لإبقاء الباب موارباً أمام موسكو، وفتح مسار مفاوضات معها لإعادة تشكيل العلاقات بمقاربةٍ جديدة مختلفة تماماً عن سياسة الوصاية التي مارستها موسكو في حقبة النظام السوري، ولدفعها في هذا الاتجاه، مارس الشرع عليها ضغطاً متوسّطاً حينما أعلن إلغاء اتفاقية مرفأ طرطوس الاستثمارية مع شركة روسية، جاء ذلك بعد سحب روسيا جزءاً من عتادها العسكري من قاعدة طرطوس، وسفنها البحرية، ونقل جزء كبير منها إلى منطقة نفوذها في ليبيا.

بطبيعة الحال، بدا أنّ رسالة دمشق في إلغاء اتفاقية مرفأ طرطوس وصلت إلى موسكو، التي كانت تتعمّد التأخير في إرسال وفدها إلى سورية، منتظرةً ما سيؤول إليه الانفتاح الغربي الأوروبي على حكومة الشرع، إذ كانت تأمل في تكرار سيناريو أفغانستان، حينما ترك الانسحاب الأميركي المفاجئ فراغاً سياسياً في البلاد، فاقتنصت الفرصة إلى جانب الصين، وعزّزتا علاقاتهما مع حكومة طالبان. خاب ظنّ موسكو بعد وضوح المشهد السوري لديها، واختلافه الكلّي عن أفغانستان، فبدأت تمهّد لزيارة رسمية إلى دمشق من خلال إرسال الوفد البيلاروسي (حليف روسيا التقليدي)، ولقائه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تلا ذلك إصدارها بياناً عبر وزارة الخارجية (24 يناير/ كانون الثاني 2025)، تحدّثت فيه عن رغبتها بفتح حوار بنّاء مع سورية، مع إمكانية إعادة النظر في دور القواعد العسكرية الروسية، وتخصيصها مؤقّتاً مراكز لتقديم المساعدات الإنسانية. بعد ثلاثة أيام، تحديداً في 27 يناير الماضي، أرسلت وفداً رسمياً ضمّ نائب المتحدّث باسم وزارة الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألكسندر لافرنتييف، والتقى الوفد مع أحمد الشرع في لقاء امتدّ لثلاث ساعات، ناقش الجانبان، وفق تصريح بوغدانوف لوكالة تاس الروسية، العلاقات التجارية والاقتصادية، واعتبر أنّ اللقاء كان إيجابياً، وركز على العلاقات التاريخية الوديّة بين البلدَين، وفي ما يخصّ القواعد العسكرية قال لا تغيير سيطرأ عليها، ومصيرها المستقبلي سيتطلّب إجراء حوارات موسّعة مع السلطات الجديدة في دمشق. لكنّ بيان الإدارة الجديدة في سورية جاء مغايراً لتصريحات بوغدانوف، إذ أشار إلى أنّ النقاشات تركّزت على احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها وفق التغيير الحاصل. كما كان لافتاً ما جاء في بيان حكومة دمشق بالتأكيد على ضرورة بناء الثقة مع الشعب السوري، عبر اتخاذ تدابير ملموسة، مثل تقديم تعويضات، وإعادة الإعمار، وتلافي أخطاء الماضي، والأكثر أهمية الحديث عن العدالة الانتقالية، وهذا يعني تسليم بشّار الأسد وزوجته إلى المحاكم السورية، ومعلوم أن روسيا منحت بشّار الأسد لجوءاً إنسانياً، وجعلته ورقة تفاوض رابحة في يدها، فهل ستُقدم مستقبلاً على تسليمه في مقابل الحفاظ على مصالحها وقواعدها في سورية؟ … غير متوقّع في أدبيات التعامل الدبلوماسي الروسي من باب الحرص على سمعتها الدولية مع الحلفاء.

التباين في البيانات الصادرة من الجانبين أشار إلى صعوبة المفاوضات، ودخولها مساراً تفاوضياً شائكاً لا تغيب عنه الفواعل الدولية كتركيا، التي قدّمت تطمينات لروسيا خلال معارك ردع العدوان، في لعب دور وساطة مع دمشق من أجل الحفاظ على مصالحها في سورية، لكن اتضح أن الرئيس بوتين يريد إنجاح المفاوضات بأيّ طريقة ووسيلة، مستغلّاً حاجة دمشق إلى المساعدات في المجالات كلّها، وتريّث المجتمع الغربي، ودول أوروبا، في رفع العقوبات الجزئي، الذي بات مرهوناً بمطالب وشروط ما زالت قيد الانتظار، منها حلّ مسألة الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شمال شرقي سورية، وتعزيز الاستقرار، وتشكيل حكومة تشاركية من كامل أطياف الشعب السوري، وهي مُحدّدات ينظر إليها الأوروبيون على وجه الخصوص باعتبارها ضرورات نجاح الاستقرار السياسي في سورية، الذي يعني الاستقرار الأمني الأوروبي، انطلاقاً من موقع سورية القريب منها في شرق المتوسّط.

يبدو أن الرئيس بوتين قرأ تماماً المقاربة الدولية الغربية الأوروبية مع سورية الجديدة، وعلم أنّها تحتاج إلى وقتٍ طويل، فسارع إلى خرق تلك المقاربة عبر إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الشرع. مكالمة جاءت بعد تصريحات إيجابية بالنسبة إلى روسيا من وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، لصحيفة واشنطن بوست، حينما قال إنّ بقاء القواعد الروسية في سورية مرتبط بالمكاسب التي ستحصل عليها سورية، بالفعل نتج عن الاتصال إفراج روسيا عن حزمة أموال سورية كانت مجمّدةً ومطبوعةً سابقاً، وفُهِم من ذلك أنّ ملف عودة الأموال المنهوبة من قبل النظام المخلوع ورموزه قد نُوقِشت خلال المكالمة المشتركة، وأن السرعة في استجابة بوتين دليل على رغبته في بناء علاقات جديدة مع الشرع، داعياً إيّاه إلى زيارة موسكو في قادمات الأيام.

واقع الأمر أن ما يقوم به الشرع لعبةٌ سياسةٌ ذكيةٌ مع موسكو، بعد حالة التباطؤ في رفع العقوبات الغربية عن سورية رغم إقرارها من المجتمع الدولي، في الوقت نفسه، مبادرة الرئيس بوتين لا تعني أن العلاقات ستعود في وقت قريب، فبيان حكومة دمشق كان واضحاً في تحديد الخطوط العريضة لموسكو في حال رغبت في بناء علاقات جديدة وكاملة مع سورية، وطيّ صفحة الماضي، إذ لا يمكن تجاهل دورها السلبي في قتل السوريين ومساندة النظام البائد، فهناك إرادة شعبية لا يمكن للشرع تجاهلها، في الوقت نفسه، سيتبع براغماتيةً سياسيةً بين روسيا والغرب، واللعب على التناقضات على غرار النهج التركي، لمنع أيّ طرف منهما من ابتزاز سورية أو فرض شروط وإملاءات على حكومة دمشق تتعلّق بشكل ومستقبل الدولة والنظام السياسي في البلاد. الورقة الروسية بيد دمشق مهمة في المرحلة الحالية لموازنة علاقاتها مع المجتمع الدولي، لكن لا شيء مضموناً في نجاح هذه المعادلة، فسورية ليست تركيا ولا تمتلك إمكاناتها في الوقت الحالي، وما زالت في موقف حرج، وولادة جديدة، ولا تحتمل هدر وقت طويل في سبيل الحصول على الدعم المطلوب، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف صريحة في نهاية المطاف ضدّ روسيا في حال غيّر المجتمع الدولي تعامله مع دمشق. أمّا روسيا، فستستمرّ في حوارات مع سورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصالح والامتيازات، ولو بالحدّ الأدنى، وقد يكون ذلك مُرضياً لها بالنظر إلى استراتيجية البدائل التي عملت فيها منذ سنوات في أفريقيا و ليبيا، ولا يمكن إغفال عامل التنافس الدولي، فالتغيير في سورية فتح شهية وأطماع الدول الكبرى، وبدأ السباق والتزاحم على دمشق، والكلّ بات يرغب في إرسال دعوة للشرع لزيارته فرنسا وألمانيا وروسيا، والجميع ينتظر موقفاً واضحاً من إدارة دونالد ترامب لحسم هذه المنافسة وانعكاسها على سورية في ميزان الربح والخسارة، وعليه ترتيب وتحصين الوضع الداخلي السوري، وحلحلة المشاكل والتحدّيات. هي مهمات صعبة أمام الرئيس الشرع، ومن دونها لا يمكن أن يصبح متحصّناً وقوياً مع الأصدقاء والحلفاء والأعداء.

العربي الجديد

——————————–

لماذا تأخر صمت التلفزيون الرسمي السوري؟/ سلمان عز الدين

تحديث 21 شباط 2025

كان آخر عهد السوريين بالتلفزيون الرسمي (تلفزيون النظام) هو تلك الدقائق التاريخية من ظهر يوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر، عندما ظهر شبان من الفصائل المعارضة المسلحة، التي كانت قد دخلت صباحًا إلى دمشق، ليذيعوا ما يشبه البيان رقم واحد، معلنين سقوط بشار ونظامه إلى الأبد.

ثم اختفى التلفزيون السوري، كما اختفى كل شيء في نظام بشار، ولا سيما بشار نفسه.

يستغرب مراقبون من استمرار صمت التلفزة السورية بعد أكثر من شهرين على سقوط النظام. يرون أنه كان منطقيًا أكثر لو تحول التلفزيون، بدلًا من إغلاقه، إلى أداة مثلى بيد الإدارة الجديدة لمخاطبة الرأي العام، وعلى الأقل كان الأمر سيغدو أفضل من هذا التخبط الإعلامي الذي يتسبب فيه اعتماد الحكومة الحالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالفعل، لماذا تأخر تشغيل التلفزيون من جديد؟ ما الذي تنتظره الحكومة؟ بنية تقنية جديدة، أم كوادر كاملة مختلفة؟

يصف مدير العلاقات الصحفية بوزارة الإعلام السورية، علي الرفاعي، حال التلفزيون عند دخول مسؤولي العهد الجديد إليه بالكارثي.

ويقول، خلال جلسة حوارية عُقدت في مقر وزارة الإعلام بدمشق، يوم الاثنين الماضي: “وجدنا البنية التحتية مدمرة، والاستديوهات قديمة جدًا، ولا تصلح لتمثيل الشعب السوري”.

ويؤكد الرفاعي أن العمل جارٍ على إعادة إطلاق التلفزيون الرسمي في وقت قريب جدًا، مشيرًا إلى أنهم في وزارة الإعلام “نصل الليل بالنهار لإعادة تأهيل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بكامل تقنياته من جهة، ونعمل على نقل رسالة الإعلام الحكومي عبر منصات في تويتر وفيسبوك وتليغرام من جهة أخرى”.

نقل رسالة الإعلام الحكومي عبر منصات تويتر وفيسبوك وتليغرام.. ليس مما تفخر به الحكومة السورية اليوم. لكن هذه حكاية أخرى. الأهم الآن هو ما يقوله المسؤولون الإعلاميون عن إعادة تأهيل التلفزيون، وبالطبع لن يقتصر التأهيل على الجانب التقني فقط، كما تشي معظم تصريحاتهم، إذ لا بد أنه سيشمل الكوادر البشرية أيضًا. وثمة حديث، لا يزال أقرب إلى التكهنات، حول وجود نية بالاستغناء عن معظم الكوادر السابقة التي عملت في ظل النظام القديم، إن لم يكن كلها.

هل هذا ممكن؟ هل تستطيع إدارة التلفزيون الجديدة الاستغناء عن كل العاملين في التلفزيون وتعيين عاملين جدد في كل التخصصات والأقسام؟

يبدو الأمر صعبًا، والأقرب للمنطق هو أن يشمل التغيير جميع المفاصل الأساسية، من مديرين ورؤساء أقسام ورؤساء تحرير.. وكل المذيعين طبعًا (يصعب أن يتقبل السوريون وجهًا كان يطل عليهم من تلفزيون الأسد ذات يوم)، مع الإبقاء على عاملين وفنيين من ذوي الكفاءة والسمعة الحسنة.

غير أن ثمة ما هو أهم: أي سياسة عليا سوف تُرسم للتلفزيون الرسمي الجديد؟ وفق أي معايير إعلامية سوف يسير؟

ذكريات كئيبة

منذ سنين شاعت نكتة تقول إن في سوريا محطتي تلفزيون، في الأولى يظهر الرئيس حافظ الأسد وهو يخطب، وفي الثانية يظهر شرطي في يده هراوة يلوح بها للمشاهدين لكي يعودوا إلى المحطة الأولى!

ليس في هذه النكتة إلا قدر قليل من المبالغة، ذلك أن مساحة واسعة من التلفزيون كانت مخصصة بالفعل لأخبار القائد الملهم: خطبه التاريخية، تصريحاته الحكيمة، زياراته، لقاءاته.. وبالطبع مع أبرز ما هتفت به الجماهير لمعبودها المفدى.

كانت نشرة أخبار الثامنة والنصف تبدأ في التاسعة إلا ربع (دائمًا ما يطرأ منعطف تاريخي يشغل غرفة الأخبار لربع ساعة كل يوم!)، ثم تمتد إلى ما شاء الله.. ساعة ساعتين، حسب طول الخطبة، وعدد الهتافات المرافقة، وعدد المؤتمرات المنعقدة، وكمية برقيات الولاء المرسلة.. ثم يأتي “التقرير الجوال” ليكشف لنا جرائم الامبريالية في العالم، وزيف الديمقراطية الغربية..

وفي ليلة الخميس المفترجة كانت ماريا ديب (أم عمار) تطل بوجه بريجنيف الحديدي وبنبرة ضابط مخابرات لتسألنا: “نعم أخي المواطن.. شو بتريد تسمع؟”.

دون أن ننسى الدور التوجيهي والإرشادي للمذيع الضابط علاء الدين الأيوبي، الذي كان يقبض كل أسبوع على ثلة من المجرمين ليؤنبهم على جريهم وراء ملذاتهم الشخصية.

والآن؟

ذلك زمن كنا فيه معزولين ووحيدين ومدعاة لشفقة العالم. وكان يستفرد بنا تلفزيون غبي يصدع رؤوسنا في سعيه لجعلنا ببغاوات.

الآن تغير الزمن وتغيرنا معه. سقط النظام وسقط تلفزيونه، وسط عالم مفتوح ومترع بوسائل الإعلام والتواصل الجديدة..

فكيف سيتعاطى الإعلام الرسمي السوري الجديد، وخاصة التلفزيون، مع كل هذه المتغيرات؟ هل سنكون أمام خطب وشعارات وكليشات جديدة، أم أننا على موعد مع انقلاب حقيقي في فهم الإعلام وفهم العصر؟

ثمة إشارات كثيرة تدعو للتفاؤل، والأيام القليلة القادمة سوف تختبر هذه الإشارات.

الترا سوريا

——————————

وقائع رثّة: لماذا لا تقول النخب الثقافية الحقيقة؟/ محمد سامي الكيال

تحديث 21 شباط 2025

يصعب بالتأكيد تقديم تعريف بسيط لـ»الحقيقة»، وهي من أشد المفاهيم الفلسفية تعقيداً، ولا تساوي الواقعة Fact، التي يمكن التحقق مباشرةً من صحتها، أو خطئها، إذ أن الوقائع لوحدها لا تنتج معنىً، بل تحتاج لنوع من القراءة، والربط، والتحليل، لإنتاج معانٍ ومقولات متماسكة منها. أما «الحقيقة» فهي غالباً تكمن في مكان ما، بين أو حول الوقائع، والعبارات التي تنقلها، والمعنى الذي نستخلصه من ربطنا وتحليلنا لتلك العبارات والمفردات ودلالتها على المفاهيم، وتغيّر الدلالات عبر الزمن، بل الطريقة والمنهج والنظرية، الذين أنشأنا من خلالها «الموضوع» الذي نودّ معرفة حقيقته، ودفعونا للتركيز على وقائع معيّنة، واستخلاصها وتجريدها من محيط شديد التعقيد.

في كل الأحوال، فإن التأكيد على الصعوبة الشديدة لمفهوم «الحقيقة» ليس رخصةً للكذب أو التزييف، إذ يصعب أن نتواصل في أي مجال، دون أن نطالب بعضنا، وبشكل مبدئي، بقول الحقيقة؛ وبالتنازل عن حقنا في تفحّص قول الآخر، ونقده والتشكيك به، وبيان كذبه وزيفه، في حال رأينا أننا نتعرّض للغش أو الخداع.

ولكن، أي حقيقة سنطالب الآخر بقولها في قضايا الحيز العام، التي تنبني على الرأي، وتعددية المواقف والمواقع والمصالح، وتعارض العقائد والأيديولوجيات؟ لن يمكننا بالتأكيد، في حيّزٍ غير مقدّس، افتراض وجود قول حق واحد، على الجميع تكراره واتّباعه، وإلا كانوا ضالّين أو كذّابين.

ربما علينا أن نبدأ من العبارات التي نسمعها أو نقرأها، أي أن نطالب الآخرين بعبارات مفهومة، وذات معنى، وقابلة للتحليل والنقد. هذا يعني رفض الإنشائيات، الخاوية من المعنى الفعلي؛ وكل أصناف الابتزاز العاطفي والأخلاقي والديني والشخصي؛ وفصل القول ذي المصداقية عن الهراء، الذي قد تكون له وظائف اجتماعية مهمة، مثل المجاملة والتعاطف واللعب، إلا أن طغيانه على الحيز العام يجعل التواصل متعذّراً. إذ كيف يمكننا أن نعرف ونفهم ما يدّعيه الآخر، وما يشير إليه، وما يعتقده ويريده، في فضاء مليء بالهراء، والجُمَل التي لا تعني شيئاً؟

التعريف الذي يمكننا استخلاصه إذن، لمعنى قول «الحقيقة» في الحيز العام، هو أن يعبّر المتحدّث فعلاً عمّا يعتقده، وعن مكنونات ضميره، مع الاعتراف بحرية المعتقد والضمير. الإنشائيات والهراء هنا قد لا يكونان مجرّد دلالة على الضعف الفكري أو العجز عن التعبير، بل أيضاً محاولة واعية للخداع والاحتيال والابتزاز، عن طريق إغراق الحيز العام بالعبارات غير المتسقة، التي تحوي مفردات رنّانة، لاستنادها إلى مخزون فكري ولغوي متراكم، ديني أو أدبي أو سياسي أو أخلاقي، في محاولة للتغطية على الحقائق، التي نودّ تفحّصها والتعبير عنها والجدل حولها؛ أو ربما، وهو الأخطر، فقد تكون لغتنا المعاصرة، بمفرداتها ومفاهيمها، لم تعد تحوي معاني جديّة من الأساس، بعد عقود طويلة من القمع والتلاعب والابتزاز وطغيان الرداءة، وصار علينا العودة إلى نقطة الصفر، وإعادة تعريف كل مفردة ومفهوم، ومحاولة ضبط كل عبارة، لنفهم على الأقل ما الذي نتحدّث عنه.

يمكننا إذن أن نفكر بسؤال «لماذا يكذب كثير من النخب الناطقة بالعربية؟» بالشكل التالي: إذا اعتبرنا أن «النخب» هي الفئات التي تُعتبر، وظيفيّاً، مشاركة في الحيز العام، بسبب عملها في المجال السياسي والثقافي، فهل تُغرقنا بالإنشائيات والهراء، لكي تتجنّب قول ما تعتقده فعلاً، ولكيلا تعبّر عن مكنونات ضميرها؟ أم أنها لا تكذب، وهي فعلاً لا تملك إلا الهراء؟

أخلاقيات النفاق

توجد إجابة، مكرّرة للغاية وهي، أن «النخب» تكذب لأجل مصالحها الضيقة، أي لأجل منافع مادية ومعنوية؛ وارتباطات بمؤسسات وأجهزة وأنظمة؛ وحرصٍ على التمويل ولقمة العيش. أيضاً هنالك عامل الخوف، إذ يتجنّب كثيرون العواقب السلبية لتعبيرهم، التي قد يلحقها بهم الحكّام أو «الجماهير». لا يمكن اعتبار هذا النوع من الإجابات حجّة على الأفراد، فهو أقرب للتفتيش في الضمائر؛ أو تحويل للمسألة إلى ما يشبه التحقيق الجنائي، حول حياة المتداخلين في الشأن العام، وعلاقاتهم ومصادر رزقهم. ربما يمكن الحديث عن حالة عامة من الارتباط بشبكات تمويليّة، ومؤسسات إنتاج ثقافة وصناعة رأي عام. ولكن هذا بحد ذاته ليس إجابة كافية، فحتى لو كان عدد من «النخب»، جانباً من مؤسسات ما، لها مصالحها وغاياتها، وهو أمر متوقّع ومفهوم، فهذا لا يفسّر الأداء الضعيف، الذي يبدو أقرب لكذب مفضوح. بعيداً عن التفتيش في الضمائر، فربما يكون قول «الحقيقة» أمراً شاقاً ومؤلماً حقاً، وسط ما تعيشه المنطقة. ففي ظل حالة الانهيار الاجتماعي الشامل، واضمحلال الدول، وحروب الإبادة، والتحريض الطائفي، والرثاثة الثقافية والسياسية، يصبح أي وصف، يُعنى صاحبه بالمصداقية، أشبه بحالة من السوداوية، أو الرثاء، أو كراهية الذات. ليس هذا فحسب، فهناك ما هو أسوأ: ربما يصبح القول ذو المعنى، أقرب لمساهمة مباشرة بكل ما يحدث. أي أن يجد القائل نفسه، دون أن يبغي ذلك، طرفاً في حرب أهلية، أو نصيراً لنظام قمعي، أو عدو خارجي، أو حتى متعالياً على من يوصفون بـ»الشعب» أو «الجماهير»، وما يُفترض أنها ثقافتهم. كثيرون يفضّلون عدم التورّط بكل هذا، ويلجؤون إلى الصمت، أو القول الذي لا يقول شيئاً. وإذا كان يمكن قبول واحترام الخيار الأول، أي الصمت، فماذا عن الثاني؟

المتداخل في الشأن العام، أي العامل في المجال السياسي والثقافي، لا يمكنه الصمت، وبالتالي فقد يميل كثيرون إلى ما يظنونه نوعاً من «التوازن» في الخطاب، أي يحاولون تقديم وصف مخفّف لما يعايشونه من أوضاع، لا يتطابق بالحد الأدنى مع ما يعتقدونه حولها فعلاً، وذلك تحت مبررات كثيرة، منها التماشي مع «مستوى وعي الناس» أو «الأغلبية»؛ ضرورات معركة ما؛ نزع فتيل توتر اجتماعي أو طائفي؛ عدم التورّط بتكرار خطاب «العدو»، أو «اليمين»، أو أي طرف آخر مُشيطَن في مقولات الثقافة السائدة. هذا يجعل إخفاء «الحقيقة»، أي عدم قول ما يعتقده المرء فعلاً، أمراً غير مستنكر، بل ربما أقرب للأخلاق، والصواب السياسي والاجتماعي؛ ويخلق، في الوقت نفسه، نوعاً من الازدواجية في الخطاب، بين ما يُقال في الجلسات الخاصة، وما هو موجّه للعموم، يصل أحياناً إلى درجة التناقض التام. وهذا يوصل إلى نتيجة غريبة: لكي تكون صائباً وأخلاقياً أكثر، يجب أن تكون مُجيداً للنفاق؛ ولكي تبقى مُصنّفاً بين «النخب»، فعليك أن تغطي كل ذلك بنمط من الإنشاء الضعيف.

تقنيات الهراء

توجد تقنيات كثيرة لما يمكن تسميته «القول الذي لا يقول شيئاً»، منها مثلاً التركيز على نقد ما هو مُجمَع على انتقاده؛ ومعاداة ما باتت معاداته من البديهيات السياسية والثقافية المحليّة، مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحالة الفلسطينية؛ ونظام الأسد في الحالة السورية. فحتى لو كان هناك «عملاء» أو «فلول» كُثُر، يجب التصدي لهم، فإن التركيز على هذين الكيانين، لا يمكن أن يكون نقداً، بل هو تكرارٌ ومزاودة، لاستناده إلى ما بات معلوماً ومألوفاً في المخزون الثقافي لـ»الجماهير»؛ وأيضاً، وهو الأهم، إخفاءٌ لما يجب انتقاده فعلاً، أو بالأصح، ما يصنع انتقاده فارقاً، ويؤسِّس لتغيير فعلي. يمكن اعتبار ذلك خياراً آمناً، وقليل التكلفة، ضمن اللغة العربية على الأقل. ليس من المطلوب بالطبع أن يكون جميع العاملين في الشأن العام مبدعين في النقد، ولكن أن يصبح التكرار والمزاودة، والتستّر على ما يجب انتقاده فعلاً، خياراً مستحسناً أخلاقياً، فهذا بابٌ عريضٌ لدخول الهراء إلى كل خطاب، وانتشاره.

من التقنيات الأخرى، اللغة التي تحجُب ما يفترض أنها تصفه، بدلاً من كشفه. كأن نسمي الجرائم «تجاوزات»؛ والمجازر «أحداثاً»؛ والخيارات الكارثية «أخطاءً»؛ والهمجيّة «ردات فعل». لا يتعلّق الأمر هنا بتلطيف اللغة، أو القول المهذّب و»الدبلوماسي»، بقدر ما هو بناء منظور عن «الواقع»، يطبّع مع وقائع من هذا النوع، ويمنحها نوعاً من الشرعية، عبر إضفاء الألفة اللغوية على أوضاع وممارسات لا تتسم أبداً بالألفة. وهذا النمط من التطبيع قليل التكلفة أيضاً، ويجعل من الإنشائيات خياراً مفضّلاً.

«المناشدة» بدورها تقنيّة فعالة في هذا السياق، فعندما «نناشد» جهة متغلّبة ما بتغيير سلوكها، فإننا بالتأكيد لا نقول لها إلا ما تريد أن تسمعه سلفاً، وهو أساساً الاعتراف بكونها صاحبة السيادة، التي لا يمكن محاسبتها أو مقاومتها، بل فقط استعطافها. دونية المُناشِد، أمام السلطة التي يناشدها، أهم من فحوى مناشدته، والعامل المركزي فيها، فهي إقرار منه بفقدانه التام للسيادة على شؤون حياته؛ وانعدام الأطر السياسية والقانونية التي تؤمن له المشاركة في قضاياه؛ والأهم، عجزه عن قول ما يعتقده فعلاً. وللمناشدات ديباجاتها وقوالبها اللغوية، التي لا يمكن أن توصف إلا بالابتذال.

المثال الأخير هو ما يُسمى أحياناً «إرهاب الغموض»، أي النصوص التي لا يمكن تحليلها ونقدها، ليس لأنها صعبة أو معقدة، بل لأنها لا تقدّم أصلاً مضموناً متسقاً، ومعنىً قابلاً للاستخلاص، ما يتيح لمنشئها أن يتهرّب من تقديم وصف فعلي لموضوعه، وتحديد منهجه، وإبداء موقفه. يصير رصف وتجميع المفردات والأسماء، وكتابة العبارات، التي تبدو «عميقة»، إما غطاءً لخواء فكري، أو محاولة لتجنّب أي قول يمكن الإمساك به جديّاً. وبالطبع، يمكن للكاتب هنا أن يُرهب أي ناقد، باعتباره «أساء الفهم»، أي التشكيك بقدرته على القراءة، ومستوى ذكائه. وعلى الرغم من أن أي نص قد يتعرّض لسوء الفهم، فإن «إرهاب الغموض» صُمّم لكيلا يُفهم، ولا يُمسك، ولا يُقاس، أي لكيلا يقول شيئاً.

ربما يمكننا أن ندرك سبب لجوء جانب من «النخب» الناطقة بالعربية لهذه التقنيات وغيرها، إلا أن فهم الدوافع لا يعني التفهّم، أو الدعوة للتطبيع مع الكذب، والتسامح مع جعل الحيز العام موطناً للهراء؛ وتحويل الخطابات السياسية إلى ما يشبه التعاويذ؛ وتقزيم اللغة العربية المعاصرة إلى مجرّد إنشائيات، خالية من المفاهيم المنضبطة، وأدوات التفكير الفعّالة، والمقولات ذات المعنى. الأصح مطالبة جميع المتداخلين في الشأن العام بقول «الحقيقة»، أو مواجهتهم بما يبدو من «حقيقتهم»: أنهم ممارسون للاحتيال الأيديولوجي، ومطبّعون مع الشرط الهمجي القائم، أياً كانت دوافع احتيالهم وتطبيعهم.

مهما كانت «الحقيقة» قاسية ومُكلفة، بل حتى متعالية، أي مهما كان ما نعتقده، وما هو مستقرٌّ في ضمائرنا، مزعجاً، أو حتى بشعاً، فمن الأفضل قوله، بلغة عمومية قابلة للفهم والنقد، تناسب موضوعها؛ ومن ثم المجادلة به، ما دام لا يندرج تحت خانة التحريض على العنف والتمييز والإبادة. لن يثير هذا «الفتنة» بالتأكيد، أو يزيد من اضطهاد «الجماهير». إذ إن عقوداً من النفاق، و»الخطاب المتوازن»، لم تمنع المنطقة من أن تكون مطحنةً، ومقبرةً جماعية لأبنائها، بل ربما ساهم كل ذلك «التوازن» في تكريس الهمجيّة، وإعادة إنتاجها.

كاتب سوري

القدس العربي

————————————

كارثة فلسطينيي سورية/ غازي دحمان

21 فبراير 2025

نشرت “العربي الجديد” قائمةً بأسماء المغيّبين الفلسطينيين في فترة حكم نظام بشّار الأسد. القائمة نظّمتها السفارة الفلسطينية في دمشق بناء على تبليغ الأهالي عن أبنائهم المفقودين، ورغم أن العدد بلغ حوالي 1800 مفقود، إلّا أن العدد الإجمالي أكبر بكثير، إذ إن عائلات كثيرة لم تبلّغ عن أبنائها، إما بسبب وجودها في الخارج وعدم معرفتها بمبادرة السفارة، أو ربّما بسبب حالة اليأس والإحباط من أن تكون هذه الآلية فعّالةً في الوصول إلى الأبناء المفقودين. إلّا أن هذه القوائم تكشف جزءاً من كارثة فلسطينيي سورية، التي تقاسموها مع السوريين بيد نظام الأسد الهارب.

من يعرف خريطة العائلات في مخيّمات اللجوء الفلسطيني في سورية ستبرز له على الفور عدّة حقائق، أن الكارثة لم تستثنِ أيّاً من العائلات وفروعها الأصغر، إلى درجة أنه لم ينجُ بيت فلسطيني من الألم والحزن، كما تركّزت عمليات القتل والتغييب بدرجة كبيرة في جيل الشباب، رغم أنها لم تستثنِ الفئات الأخرى، وكان مخيّم اليرموك أكثر المخيّمات فقداً لأبنائه، لأسباب متعدّدة، منها أنه المخيّم الأكبر، وبسبب جغرافيته الواقعة بين دمشق والغوطة الشرقية ومنطقة سيطرة المليشيات الشيعية في السيدة زينب.

هناك معلومات مؤكّدة عن تغييب مئات الفلسطينيين، أفراداً وعائلات في مجازر حي التضامن، بحكم ملاصقته مخيم اليرموك، وكان الحاجز عند بوابة المخيّم مسؤولاً عن تسليم العدد الأكبر من هؤلاء إلى جزّاري “التضامن”، كذلك حاجز علي الوحش، الذي شهد أكبر مجزرة حصلت في دمشق وريفها، يوم أعطت المليشيات الأمان للسكّان المحاصرين الذين أنهكهم الجوع والبرد والعطش، وعندما وصلوا إلى الحاجز، الذي يبعد بضعة كيلومترات عن المخيّم، قُتِل المئات، فامتلأت المنطقة بالجثث، فيما اختفى عدد أكبر، ولم يعرف مصير هؤلاء حتى اللحظة.

لكن الأمر ليس مقتصراً على الحواجز، الاعتقالات وتغييب الفلسطينيين بدأ في مرحلة مبكّرة من الثورة، وتصاعد مع تطوّر أنماط مشاركة الفلسطينيين فيها، وفي مراحل حدّدتها التغيرات التي كانت تطرأ على الثورة. المرحلة الأولى هي المشاركة في المظاهرات، وفي هذه المرحلة المبكّرة انخرطت الفئات الطلابية الفلسطينية في الثورة، طلاب الجامعات والثانويات والخرّيجين من هم تحت سنّ الثلاثين، بالإضافة إلى العمّال من مختلف المهن. في دمشق مثلاً كانت المشاركة في مظاهرات الميدان وداريّا ودوما.

وفي المرحلة الثانية، كان الانخراط في العمل الإغاثي، وقد بدأت تفرض نفسها في نهاية 2011، وفي البداية أخذت طابع إيصال الدعم إلى المناطق التي شهدت حصارات، وكانت الإغاثة تتم تحت غطاء إيصال المساعدات إلى مخيّمات درعا وحمص وحماة، وتهريب المساعدات ما أمكن إلى المناطق المحاصرة في هذه المدن، وقد جاءت أعداد كبيرة من أبناء تلك المناطق إلى مخيّم اليرموك، وفي الفترة نفسها، لجأ أهل أحياء جنوب دمشق، التضامن والحجر الأسود والقدم والعسّالي وسبينة، بالإضافة إلى جزء من ناشطي دمشق وريفها، إلى مخيّم اليرموك. في هذه المرحلة، اعتقلت أجهزة النظام الفلسطينيين عشوائياً في محاولة لجمع المعلومات عن منظومة الإغاثة، والأشخاص، والجهات المنخرطة في هذه العملية.

وشملت المرحلة الثالثة تقديم الدعم اللوجستي للثوار في الغوطة، لا سيّما الغوطة الشرقية الملاصقة للمخيّم. في هذه المرحلة كانت كتائب الثوار في بداية تشكيل هياكلها، وقد حضر جيش أبابيل حوران، وكان أوّل تشكيلات الجيش الحرّ، وأقام في الغوطة الشرقية، وشكلّ “اليرموك” لجاناً سرّيةً لجمع التبرّعات والمواد الضرورية، من طعام ولباس وسواها، لدعم هؤلاء الثوار. ثمّ، مرحلة تفريغ “اليرموك”، وهي المرحلة التي شهدت مجازر علي الوحش و”التضامن”، ومرحلة الموت جوعاً، واحتجاز الأشخاص أثناء تلقّيهم المساعدات.

لكن السؤال لماذا كان هذا الانخراط الفلسطيني في تفاصيل الثورة السورية ويومياتها وشؤونها؟ … لم يكن جواب هذا السؤال يعرفه حتى سوريون كثيرون في المناطق التي لا يوجد فيها فلسطينيون، والحقيقة أن هذا الانخراط يرجع إلى عدّة عوامل، كان من السهل ملاحظتها، منها التشابك بين المجتمعات الفلسطينية والسورية المتجاورة، نتيجة المصاهرة والاختلاط في المدارس الثانوية والجامعات، والتشارك في المنطقة. في دمشق مثلاً، كان الفلسطينيون والسوريون جيراناً في مخيّم اليرموك والحجر الأسود والتضامن وسبينة والقدم. وفي السنوات الماضية، انتقلت أعداد من الفلسطينيين إلى السكن في دمّر وقدسيا وصحنايا والتلّ وغيرها من مناطق دمشق، وكذلك الأمر في درعا وحمص واللاذقية. أيضاً، تعرّض الفلسطينيون في سورية قبل الثورة إلى ظلم كبير من نظام الأسد، إذ يندر أن يوجد في سورية ناشط فلسطيني أو مثقّف أو مهتمّ بالسياسة لم يتعرّض للسجن والملاحقة. ورغم وجود تنظيمات وفصائل كانت تؤيّد نظام الأسد، إلا أنها في الغالب كانت تنظيماتٍ مهجورةً من الفلسطينيين، ومعزولةً إلى حدّ بعيد، وكانوا يصفونها بـ”الدكاكين”. كما كانت للشباب الفلسطيني أشواق الحرّية التي كانت لدى السوريين، والتطلّعات نحو مستقبل أفضل.

حمل الفلسطينيون أحزانهم، وانتشروا في بلاد اللجوء القريبة والبعيدة، ونزحت أعداد كبيرة منهم إلى إدلب وضواحي دمشق، لكنهم جميعاً ظلّوا مشدودين إلى سورية، التي احتضنت عوالمهم بحلوها ومرّها، كما احتضنت قبور أحبّتهم الذين قتلهم نظام الأسد (أكثر من خمسة آلاف شهيد فلسطيني)، وحيث أحبّتهم الذين غيّبتهم السجون، ففُقِدت أخبارهم. واليوم، يعيش فلسطينيو سورية نكبةً مركّبةً، فبالإضافة إلى فقد الأبناء، ضاع البيت والشارع والذكريات، بعد أن باتت غالبية المخيّمات ركاماً غير صالحة للعيش.

العربي الجديد

——————————-

العراق… “شيزوفرينيا سياسية” تجاه سوريا/ إياد العنبر

20 فبراير 2025

لم تمض أيام على إعلان وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق وأنه “سيكون قريبا في بغداد”، حتى صرح وزير خارجية العراق فؤاد حسين بأن الحكومة، ستوجه دعوة إلى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد. ورغم أن هذه التصريحات تأتي على خلفية سكوت الحكومة العراقية عن تهنئة أحمد الشرع بعد تسميته رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا، فإنه يحمل في دلالاته إشارة واضحة إلى اعتراف رسمي من حكومة بغداد بالحكومة السورية الجديدة.

وما يثير الاستغراب أن الأصوات التي كانت ترفض الاعتراف بالقيادة السياسية الجديدة لسوريا، اتخذت جانب الصمت ولم تحرك جيوشها الإلكترونية نحو مهاجمة الحكومة العراقية بسبب هذا الاعتراف الصريح بالنظام السياسي الجديد في سوريا، والتي لا تزال ترفض تسمية الرئيس السوري بأحمد الشرع، وتصر على تسميته “الجولاني”!

رسائل حكومة بغداد تجاه التغيير السياسي في سوريا، لم تكن منذ اللحظة الأولى سلبية. بل على العكس لم تعارض رفع علم الثورة السورية على مبنى سفارة سوريا في بغداد، ولم تسحب أو تقلل تمثيلها الدبلوماسي في دمشق. وكانت أولى مهام رئيس جهاز المخابرات بعد تكليفه بالمنصب، الذهاب إلى سوريا ولقاء قائد الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع. ورغم أن الترويج للهدف من الزيارة هو التنسيق الأمني وليس الاعتراف الرسمي بالقيادة السورية الجديدة، فإن رسالة الزيارة بعنوان رسمي وحكومي عراقي لا يمكن أن تتوافق مع هذا التبرير.

يفترض بالسياسة أن تحدد بوصلة الأصدقاء والأعداء على أساس المصلحة، إلا أن هذه القاعدة لا يعترف بها سياسيو العراق، إذ إن هناك هوسا بالماضي أكثر من التفكير بعقلانية للتعاطي مع الحاضر، وغالبا ما تحدد المواقف على أساس طائفي أو قومي أو حتى أيديولوجي. وربما يكون التحكم في بوصلة المواقف الخارجية متأثرا بدرجة كبيرة برياح مواقف خارجية وليست داخلية.

“بعث” العراق و”بعث” سوريا

التعامل مع التغيير في سوريا، اعتبر أن الموقف الرسمي للحكومة العراقية يطغى عليه التأثير العاطفي، وربما يتأثر كثيرا بزاوية النظر الطائفية أكثر من التقييم العقلاني. إذ إن أغلب الشخصيات والقوى السياسية السنية رحبت وباركت لقيادات التغيير في سوريا منذ اليوم الأول لدخولها القصر الرئاسي في دمشق. ولاحقا، باركت خطواتها بحل الجيش وحظر حزب “البعث” في سوريا. في حين أنها هي نفسها رفضت في البداية سقوط نظام صدام حسين على يد الجيش الأميركي، ووصفت من تعامل مع الإدارة الأميركية في العراق بالخيانة والعمالة، وهي تعلم جيدا أن التغيير في سوريا لم يكن ليحدث لولا الدعم الواضح والصريح من قبل تركيا.

وبالنتيجة كلاهما يختلفان فقط في الموقف من الطريقة التي تم بها التغيير عن طريق التدخل الخارجي. وأيضا، كان هناك ترحيب من الشخصيات نفسها بقرار حظر حزب “البعث” في سوريا وحل الجيش السوري، ولكنها لحد الآن تعد القرارين المتشابهين اللذين خصا “البعث” والجيش العراقيين خطأ استراتيجيا حدث في العراق بعد 2003!

المفارقة المهمة فيما يخص الأطراف السياسية الداعمة لحكم بشار الأسد، في تغيير موقفهم من دعم بشار إلى المباركة لقيادات النظام الجديد في سوريا، هي كيف يبررون الوقوف إلى جانب نظام ديكتاتوري في سوريا، وهم الذين كانوا يعارضون نظاما دكتاتوريا شبيها له في العراق!

هناك تناقض بين المبررات التي يتم تسويقها للاعتراض على تهميش أنظمة الحكم السابقة من تشكيل الدولة في العراق للأغلبية من الطائفة الشيعية، وكان يمثل سيطرة حكم المنتمين للطائفة السنية والتي تمثل الأقلية. وهذا الاعتراض ينطبق كذلك على نظام الأسد (1963-2024). الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية التي تمثل أقلية طائفية في مقابل أغلبية الطائفة السنية في سوريا!

ولو عدنا إلى لحظة تغيير نظام الحكم في العراق 2003، نجد أن الطبقة الحاكمة التي تسلمت مقاليد السلطة، كان ينظر إليها بنوع من الريبة والشك. وكان محيطها الإقليمي يتخوف من أن تكون تجربة تغيير الحكم على يد القوات الأميركية يمكن أن تفتح شهية الأميركيين إلى تكرارها في “الدول المارقة” كما كان يتم تصنيفها من قبل الإدارات الأميركية في تلك الفترة. ولذلك كان دور نظام بشار الأسد واضحا في فتح الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتجهة نحو العراق، وإنشاء معسكرات تدريب لها داخل سوريا. وقدمت حكومة نوري المالكي في 2009 طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في التفجيرات التي استهدفت العاصمة بغداد في 19 أغسطس/آب 2009، تتهم حكومة بغداد فيه قوى وأطراف خارجية تخطط وتمول تنفيذ هذه التفجيرات. ورغم أن الطلب لم يتهم سوريا تحديدا، ولكن حكومة المالكي استدعت السفير العراقي في دمشق. وكان تعليق الرئيس السوري السابق بشار الأسد على الموضوع بقوله: “لم أفهم ما الذي يمكن أن يُدول في العراق… وكل وضعه مُدول منذ غزو الكويت”.

بين الشرع والجولاني

هناك حساسية مفرطة إزاء التغيير الذي حصل في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد، من قبل الفاعلين السياسيين الشيعة. بعضهم اختار الصمت، واكتفى بتحريك جيوشه الإعلامية وحاشيته المقربة، لتحشيد فكرة أن التغيير في سوريا تم على يد “جماعات إرهابية” ويمكن أن يؤثر على الأمن في العراق. ويعيدنا إلى لحظة 2014 بدخول تنظيم “داعش” إلى العراق وسيطرته على ثلاث مدن.

نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، والذي كان في المنصب عندما بدأت أحداث سوريا في 2011، وصف التغيير السياسي في سوريا بـ”الـفتنة الكبرى”، لأن “هناك من يريد أن يكرر تجربة سوريا في العراق”. المالكي لم يخف رفضه القيادة الجديدة في سوريا، بقوله: “كيف أصبح الحكم بيد من كانوا عندنا في العراق يمارسون العمل الإرهابي وكانوا سجناء. وهل من المعقول أن الإرهابيين يحكمون بلدا مثل سوريا متنوع الأعراق والمذاهب والأديان” ويُجيب عن ذلك التساؤل: “قطعا لا”.